что такое краниальное смещение

Грыжи диска с секвестрацией

Грыжи диска с секвестрацией

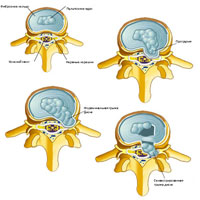

Секвестрация диска является наиболее тяжелой степенью грыжи диска, при которой материал ядра диска вываливается полностью и разделен с диском. Грыжа межпозвоночного диска или грыжа межпозвонкового диска представляет собой разрыв диска. Межпозвонковые диски выполняют амортизирующую функцию при воздействии векторов силы на позвонки, смягчая удары между позвонками. Диск состоит из плотного фиброзного кольца и студенистого (желатинообразного) ядра и при грыже диска происходит разрыв фиброзного кольца и выход содержимого ядра за переделы диска (выпячивание.

Симптомы

Симптомы разрыва диска (грыжи диска) различаются в зависимости от того, насколько выражено повреждение фиброзного кольца и в каком отделе позвоночника находится грыжа диска. Грыжи дисков классифицируются на основе расположения по отношению к задней продольной связке и степенью разрыва. Задняя продольная связка протягивается вертикально вдоль всего позвоночного столба и контактирует с каждым позвонком по задней части. ЗПС отделяет заднюю сторону диска от эпидурального пространства, которое окружает корешки спинного мозга. Различают три типа повреждения фиброзного кольца диска – протрузию,экструзию и секвестрацию.

Протрузия диска приводит к выбуханию диска, но без воздействия на заднюю продольную связку. Протрузия может проявляться болью или протекать бессимптомно, в зависимости от воздействия на близлежащие нервные структуры. При грыже диска происходит также выпячивание на фоне уже разрыва фиброзного кольца вещество ядра диска уже может попадать в эпидуральное прострастов. Симптоматика, также как и при протрузии, будет зависеть от наличия компрессионного воздействия на нервные окончания.

В большинстве случаев, секвестрация диска возникает у пожилых пациентов, поскольку целостность диска инволюционно деградирует, что делает диск более подверженным развитию грыж и секвестрации. Постоянное перенапряжение чрезмерные разовые нагрузки или сочетание того и другого может вызвать разрыв диска и секвестрацию. Хотя большинство грыжи дисков не требуют хирургического лечения, то в случае секвестрации грыжи диска довольно часто требуется оперативная декомпрессия, особенно в случае наличия симптомов синдрома конского хвоста или стойкой неврологической симптоматики (атрофия мышц, парезы конечностей, сильный болевой синдром, выраженные нарушения чувствительности).

Диагностика

Диагностика секвестрированной грыжи диска основана как на данных истории болезни, симптомах и данных неврологического осмотра, так и инструментальных данных.

Рентгенография не позволяет визуализировать грыжу диска, предоставляя только косвенные признаки наличия нарушения целостности диска. Миелография обычно может показать полный блок контрастного вещества на уровне грыжи межпозвоночных дисков, но она не в состоянии визуализировать компрессию корешков.

КТ, особенно МСКТ, позволяет получить достаточно четкую картину морфологических изменений в диске, наличие секвестрации, особенно если исследование проводится с контрастированием. Но когда необходимо дифференцировать секвестрированную грыжу диска с опухолью, синовиальной кистой или гематомой, необходимо кроме КТ (МСКТ) использование МРТ.

Другие методы исследования, такие как сцинтиграфия или лабораторные исследования, необходимо в случае дифференциальной диагностики с онкологическими или инфекционными заболеваниями.

Лечение

Тактика лечения при секвестрованной грыже диска зависит от размера грыжи диска, миграции секвестра, выраженности симптоматики и степени риска развития необратимых изменений в нервных структурах, возникающих при длительной компрессии нервных волокон. Секвестрированные грыжи диска наиболее часто встречаются в шейном и поясничном отделах позвоночника. Консервативное лечение при секвестрированной грыже диска достаточно ограничено, так применение мануальной терапии или ЛФК достаточно рискованно. Но возможно применение медикаментозных методов лечения, физиотерапии, иглотерапии и щадящей гимнастики, после уменьшения болевого синдрома. В некоторых случаях удается с помощью консервативных методов стабилизировать клинические проявления и избежать оперативного лечения. Но в связи с тем, что в последние годы широкое распространение получили малоинвазивные нейрохирургические методики коррекции грыжи диска, показания для оперативного вмешательства расширились. Современные технологии с применением эндоскопических техник позволяют минимизировать повреждения тканей при операции (декомпрессии и удаление секвестрации) и избежать таких осложнений, которые возникали при классической ламинэктомии, как нестабильность двигательного сегмента и значительно уменьшить риск рецидивов грыжи диска. Кроме того, такие малоинвазивные методики позволяют избежать риска развития такого грозного осложнения, как синдром конского хвоста. В настоящее время оперативное (малоинвазивное лечение) рекомендуется проводить в течение двух недель после купирования первого болевого эпизода, что значительно уменьшает риск сохранения неврологической симптоматики в послеоперационном периоде. Если после оперативного лечения проводится адекватная реабилитация, включающая различные методы физиотерапии, иглотерапии и ЛФК, то риск рецидивов грыжи диска значительно уменьшается.

Использование материалов допускается при указании активной гиперссылки на постоянную страницу статьи.

Краниоцервикальные аномалии

Краниоцервикальными аномалиями называют патологии развития структур краниоцервикальной (краниовертебральной) области, охватывающие и шейные позвонки, затылочную кость и прилегающие суставы.

Виды краниоцервикальных аномалий

Существует пять основных краниоцервикальных аномалий:

Причины краниоцервикальных аномалий

Краниоцервикальные аномалии могут быть врожденными или приобретенными в течение жизни.

Симптомы краниоцервикальных аномалий

Некоторые виды краниоцервикальных аномалий протекают бессимптомно. Первые признаки могут быть заметны в возрасте от 5 до 45 лет, но чаще других им подвержены мужчины 30–40 лет. Наиболее часто симптоматика проявляется при воздействии внешних факторов: получение травмы, увеличение нагрузки на шейный отдел позвоночника, безграмотная мануальная терапия. К симптомам, отмечая которые больной может заподозрить наличие краниоцервикальных аномалий, относят:

При краниовертебральных аномалиях могут обнаруживаться также аномалии внутренних органов.

Диагностика краниоцервикальных аномалий

Для постановки диагноза необходимо провести рентгенограмму, основаниями для которой являются симптомы и данные измерений черепа больного. Для уточнения аномалии проводится компьютерная томография шейного отдела спинного и головного мозга. С их помощью точно определяются размеры и расположение патологии, наличие изменений в нервной системе, присутствие злокачественных образований.

В случаях, если КТ является не информативной, возможно проведение — компьютерной томографии с контрастным веществом.

Лечение краниоцервикальных аномалий

Лечение краниоцервикальных аномалий осуществляется консервативными или хирургическими методами. При сдавливании структур краниовертебрального перехода проводится репозиция (сопоставление позвонков) с целью уменьшения компрессии нервных структур, с последующей фиксацией шеи и головы.

Если данный метод не приносит желаемых результатов, необходимо прибегнуть к хирургическому вмешательству для декомпрессии (снятия напряжения) нервных структур, после чего может потребоваться фиксация нестабильных участков. При лечении краниоцервикальных аномалий, вызванных метастазами опухолей, применяют лучевую терапию и стабилизацию шеи ортопедическим воротничком.

Диагностику и выбор оптимального лечения для людей, страдающих краниоцервикальными аномалиями, предлагает современный медицинский центр Бест Клиник, оснащенный новейшим аппаратным оборудованием и предоставляющий услуги высококвалифицированных специалистов.

Краниальные травматические нарушения и дисфункция ВНЧС

В предыдущих публикациях мы уже рассказывали о том, что краниальные нарушения могут служить этиологическим фактором в развитии дисфункции ВНЧС. В этой статье мы расскажем об одном краниальном нарушении, при котором дисфункция ВНЧС будет встречаться в 99 % случаев. Это нарушение носит травматический характер и называется латеральным стрейном.

Причиной возникновения латерального стрейна служит черепная травма. Эта травма может произойти на любом отрезке нашей жизни, что приведет к блокированию движения в черепных швах. Каждый день множество детей рождается с искажениями в черепной системе.

Травмы могут возникнуть непосредственно во время родов или от позиционной травмы внутриутробно. Существенным явилось бы то, чтобы все новорожденные были проверены на присутствие черепных дисфункций немедленно после рождения или в период младенчества.

Если черепная травматическая дисфункция диагностируется, то она должна быть исправлена как можно раньше и прежде, чем костный матрикс будет сформирован. После того как ребенку исполнилось 4 месяца, эти травматические дисфункции намного тяжелее исправить полностью.

Чем мы моложе, тем более гибок наш череп и, соответственно, тем большая у него способность поглотить негативное воздействие. Но, поскольку мы становимся старше, и наша суставная система всюду по телу начинает терять свою гибкость, и наши черепные швы не могут дать необходимой компенсации при различного рода травмах.

Это приводит к тому, что поглощение происходит на каком-то одном уровне местного масштаба и недостаточно компенсации происходит в остальной части черепа. Чем старше мы становимся, тем больше локализована рана. Мы все еще можем исправлять большое количество этих дисфункций у взрослых, но тогда изменяется окклюзия и мы должны поддержать эффект исправления с помощью методов челюстно-лицевой ортопедии.

Пациентка Анна, 47 лет, обратилась по поводу неоднократного и безуспешного протезирования, а также с жалобами на постоянные поломки ортопедических конструкций, дискомфорт и болевые ощущений во время жевания в области височно-нижнечелюстных суставов. Жалобы на головные боли, одышку и быструю утомляемость. В анамнезе: гипертоническая болезнь, риск III, климактерический синдром, хр. панкреатит, остеохондроз позвоночника (рис. 1).

В процессе рентгенологического обследования на прямой ТРГ определяется краниальное искажение Roll травматического происхождения (родовая травма), характеризующееся дивергенцией лобной, клиновидной и верхнечелюстной костей, что выразилось в деформации окклюзионной плоскости и латеральном смещении нижней челюсти вправо (рис. 2).

При анализе боковой ТРГ обращает на себя внимание то, что линия, соединяющая ANS-PNS, опускается под углом ниже линии ANS-Ba (рис. 3).

Это указывает нам на то, что имеет место т. н. краниальный открытый прикус (Pitch down), а прокладывание языка вызвало формирование инфраокклюзии и на зубо-альвеолярном уровне (рис. 4).

Следует отметить, что, когда мы констатируем наряду с зубо-альвеолярным открытым прикусом также и краниальное нарушение Pitch down в сагиттальной плоскости, это обстоятельство дает нам возможность нехирургического закрытия прикуса путем коррекции краниального нарушения Pitch.

Краниальные травмы мы можем также определить визуально. Все эти искажения будут проявляться в определенной форме или асимметрии краниальной системы, что, в свою очередь, может оказать огромное влияние на адаптационный потенциал тела и здоровье в целом (рис. 5).

Наиболее информативной, когда мы определяем латеральный стрейн, является рентгенография черепа в подбородочно-теменной проекции (SMV), когда мы видим, что передний функциональный сектор черепа смещен в одну сторону, а задний — в противоположную (рис. 6).

После переноса лицевой дугой и монтажа модели в артикулятор определяется корпусное смещение всей верхней челюсти влево, что указывает на присутствие т. н. латерального стрейна, относящегося к нефизиологическим дисфункциям краниальной системы. Также обращает на себя внимание скошенность окклюзионной плоскости (рис. 7).

На интракраниальной рентгенографии суставов определяется смещение мыщелков дистально и их структурное уплощение (рис. 8).

На МРТ ВНЧС на открытии и закрытии нижней челюсти определяется вправляемый вывих суставного диска справа и невправляемый слева (рис. 9).

Клиновидная деформация позвонков

Специалисты ЦМРТ более 15 лет специализируются на диагностике и лечении заболеваний суставов. Читайте подробнее на странице Лечение суставов.

Основной причиной развития нестабильности при врожденных аномалиях и застарелых повреждениях позвоночника является клиновидная деформация тел позвонков. Нарушение анатомического строения костей, составляющих спинной хребет, влечет за собой комплекс чувствительных и двигательных расстройств, вплоть до стеноза позвоночного канала. И только своевременная диагностика и грамотный комплексный подход к лечению позволяют значительно снизить болевой синдром и улучшить качество жизни пациентов.

Рассказывает специалист ЦМРТ

Дата публикации: 17 Июля 2021 года

Дата проверки: 06 Октября 2021 года

Содержание статьи

Причины клиновидной деформации

Клиновидными называют позвонки с неполностью сформированной или разрушенной второй половиной. Существует множество причин, приводящих к возникновению полупозвонков. Патологические изменения в строении позвоночника подразделяются на первичные (врожденные) и вторичные (приобретенные).

Основанием для появления клиновидности у детей служат:

Среди факторов риска, приводящих к возникновению клиновидных дефектов у здоровых детей и взрослых, следует выделить:

Симптомы клиновидной деформации

К самым характерным жалобам, с которыми обращаются к врачу, относят различные по интенсивности боли в спине, повышенную утомляемость при физических нагрузках и длительном нахождении в одной позе. Клиновидные позвонки в грудном отделе ухудшают работу легких и приводят к развитию одышки.

При поражении шейного отдела наблюдаются цефалгии. Клиновидная деформация позвонков поясничного отдела характеризуется болями, отдающими в ягодицы и нижние конечности, снижением рефлексов и различными расстройствами чувствительности. В ходе осмотра у пациента выявляют нарушение осанки, от незначительного бокового или кифотического искривления, до ярко выраженного горба и «куриной груди», с выступающей грудиной и ребрами.

Классификация и степени клиновидности

В клинической практике чаще встречается клиновидная деформация позвонков грудного отдела (Th7-Th12) и верхне-поясничной области, реже – в шейном отделе. Полупозвонки бывают:

Существует 3 степени клиновидной деформации:

При недостаточном развитии переднего ядра окостенения формируется передняя клиновидная деформация. Недоразвитие заднего ядра является причиной искривления, приводящего к образованию горба. При симметричном изменении тела позвонка со снижением высоты до 4 мм диагностируется вентральная клиновидность.

Диагностика

Для постановки диагноза применяются инструментальные методы обследования:

Самым безопасным и информативным методом, дающим всестороннюю оценку всем паравертебральным и спинномозговым структурам, является магнитно-резонансная томография. Именно она признана предопределяющим фактором при принятии решения о проведении хирургической коррекции.

К какому врачу обратиться

Лечением клиновидных дефектов занимается команда специалистов, включающая ортопеда-травматолога, вертебролога, невролога, реабилитолога, терапевта и пр.

МРТ краниовертебрального перехода что показывает

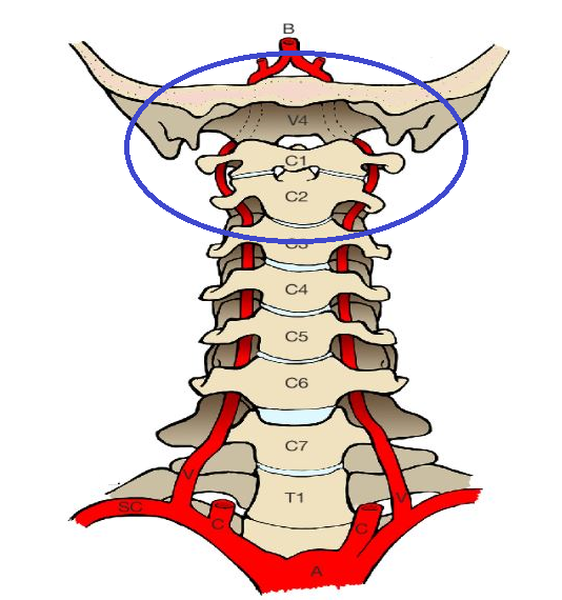

Краниовертебральный переход − это место соединения черепа с шейным отделом позвоночника. МРТ краниовертебрального перехода делают с целью изучения всех его структур:

Область краниовертебрального перехода: C1 − первый шейный позвонок (атлант), C2 − второй шейный позвонок (аксис).

Кости, относящиеся к данной анатомической области:

Атланто-затылочный сустав является бездисковым и обеспечивает кивательные и незначительные боковые движения головы.

Соединение атланта и аксиса формируется тремя мелкими бездисковыми суставами и дает возможность совершать вращательные движения головой. Стабилизируют эти сочленения связки и мышцы. Внутри позвонков расположен костный канал, в котором проходит сосудисто-нервный пучок.

Патологии этой области имеют очень разнообразные симптомы, а внедрение МРТ-диагностики позволяет четко определить причину проблемы. Данный метод − единственный способ четко визуализировать связочный аппарат.

Аномалии краниовертебрального перехода

Врожденные появляются при воздействии на плод в период его развития неблагоприятных факторов или генетических отклонений.

Приобретенные могут появиться в результате:

Опухоль краниовертебральной области (обозначена стрелкой)

Платибазия

Достаточно частая аномалия, характеризующаяся уплощением основания черепа. Может быть врожденной или приобретенной в результате рахита, остеопороза, длительной внутричерепной гипертензии в раннем возрасте и других причин.

Платибазия I и II степени определяется только на МРТ и может не иметь клинических проявлений. При III степени уменьшается объем задней черепной ямки и появляются неврологические симптомы:

Базилярная импрессия

Часто сочетается с платибазией. Это выпячивание зубовидного отростка аксиса в большое затылочное отверстие, что приводит к сдавлению нервов, сосудов, нарушению оттока спинномозговой жидкости. Проявляться может только к 15 − 25 годам.

Ее клинические проявления:

Данная аномалия бывает как врожденной, так и приобретенной на фоне таких заболеваний, как остеопороз, болезнь Педжета, остеомиелит, гиперпаратиреоз, опухоли.

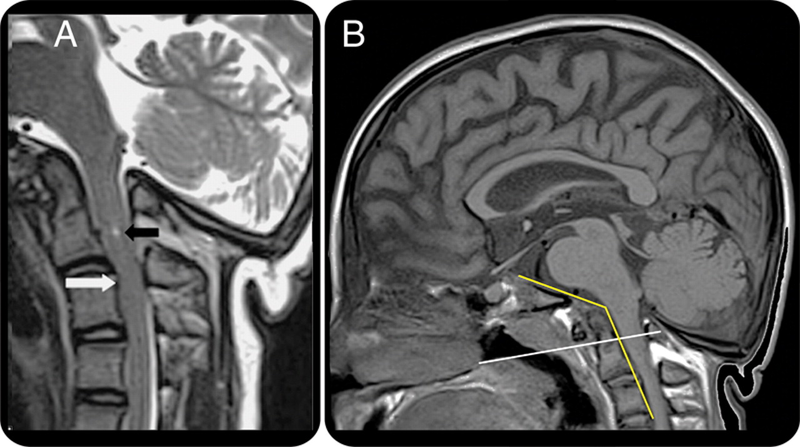

На МРТ краниовертебрального перехода − платибазия и базилярная импрессия при несовершенном остеогенезе

Ассимиляция атланта

Врожденная аномалия − сращение первого шейного позвонка с затылочной костью. Это может приводить к компрессии спинного мозга и ущемлению продолговатого мозга. Кроме того, данное состояние приводит к развитию патологической подвижности в нижней части шейного отдела позвоночника и перегрузке межпозвонковых дисков, вызывая их дегенерацию.

Для данного заболевания характерно длительное бессимптомное течение и манифестация в зрелом возрасте, когда снижаются компенсаторные возможности нервной ткани. Наиболее частые проявления ассимиляции атланта:

У детей эта аномалия обычно диагностируется не ранее 9 − 10 лет.

МРТ-диагностика позволяет дифференцировать ассимиляцию атланта от рассеянного склероза, остеохондроза, арахноидита, абсцесса и опухоли.

Атланто-аксиальная дислокация

Это нарушение соотношения между первым и вторым шейным позвонками. Чаще всего − это смещение атланта вперед по отношению к аксису.

Не является самостоятельным заболеванием, а появляется как следствие травм и некоторых патологий (ревматоидное поражение, несовершенный остеогенез, болезнь Марфана, травмы).

На КТ и рентгенографии за счет наложения других костных структур (сосцевидный отросток, нижняя челюсть) диагностика может быть неверной, поэтому вывихи часто диагностируют спустя несколько лет после травмы. За это время позвонки жестко фиксируются в неправильном положении, что делает невозможным их безоперационное вправление.

Для выбора тактики лечения важна следующая классификация:

При данной патологии принципиально важно оценить состояние связочного аппарата, что позволяет сделать только магнитно-резонансная томография.

Аномалия Арнольда-Киари

Это врожденный порок развития, при котором мозжечок и продолговатый мозг расположены атипично (в позвоночном канале).

До появления метода МРТ диагностика данной патологии вызывала большие затруднения, так как другие способы лучевой диагностики не дают четкой визуализации этих структур. В 80% случаев аномалия Арнольда-Киари сочетается с сирингомиелией (множественные кисты в спинном мозге), которая тоже диагностируется только на МРТ.

МРТ краниовертебрального перехода, как делают

Во время процедуры пациент лежит на кушетке, расположенной внутри магнитного контура. Для получения качественных снимков необходимо сохранять неподвижное положение тела. Контакт с врачом поддерживается по специальной аудиосвязи. Томография длится около 15 минут и переносится очень комфортно. Перед процедурой нужно будет снять все металлические украшения и детали одежды, выложить банковские и другие магнитные карты. После окончания сканирования врач делает описание снимков в течение 20 минут, а получить результаты можно в любом удобном формате.

Показания и противопоказания к МРТ краниовертебрального перехода

Жалобы пациентов, имеющих патологию этой области могут быть очень разнообразны. В некоторых случаях возможно бессимптомное течение, клинические признаки могут проявиться в зрелом возрасте после травмы или инфекционного заболевания, сопровождающегося сильным кашлем.

У детей можно предположить краниовертебральную аномалию при наличии:

Симптомы, при которых необходимо проведение МРТ краниовертебральной области у лиц любого возраста:

Не распознанные вовремя аномалии краниовертебральной зоны могут создавать высокий риск серьезных осложнений при любой легкой травме. В данном случае ранняя диагностика помогает избежать фатальных последствий.

Противопоказанием для проведения МРТ-диагностики являются:

Подготовка к МРТ краниовертебрального перехода

Нет необходимости проведения какой-либо особой подготовки. Непосредственно перед процедурой необходимо сообщить врачу существовании имплантов или инородных тел, предоставить результаты ранее проведенных исследований (при их наличии).

Расшифровка МРТ головного мозга с краниовертебральным переходом

Магнитно-резонансное обследование позволяет определить, есть ли компрессия ствола мозга и области его перехода в спинной мозг. В норме отверстие затылочной кости имеет достаточный диаметр для правильного положения сосудисто-нервных образований и свободной циркуляции спинномозговой жидкости.

При патологиях этой зоны возможно сужение спинномозгового канала, перегибы ствола мозга, приводящие к нарушению кровообращения и оттока спинномозговой жидкости.

После проведения процедуры сканирования, врач подробно описывает все анатомические структуры и обнаруженные отклонения. Получить снимки и заключение можно в любом удобном формате.

МРТ краниовертебрального перехода − наиболее надежная и безопасная диагностика при подозрении на патологию данной области.