что такое кпт в танцах

Композиция постановка танца

по специальности 071302 «Социально-культурная деятельность и народное художественное творчество»

специализации «Хореографическое творчество»

Рассмотрен на заседании П(Ц)К дисциплин специализации

протокол № 7 от 20 мая 2010 г.

Составитель: преподаватель дисциплин специализации «Хореографическое творчество»

Рецензент: преподаватель дисциплин специализации «Хореографическое творчество»

Рассматриваются основные понятия композиции и постановки танца, законы драматургического построения хореографического номера. Даются теоретические основы работы с музыкальным материалом, особенности построения рисунка, составление танцевальных комбинаций, основных форм хореографии, специфики работы в детских хореографических коллективах.

Рекомендуется студентам хореографических специализаций в помощь при подготовке к экзамену.

АККК, Барнаул, 124 с.

Оглавление

2. Хореография, как вид искусства……………………………..…6

3. Истоки хореографического искусства……. …………………..8

4. Жанры хореографического искусства……………. …………..9

5. Художественный образ…………………………………..…….14

6. Художественная форма и содержание…………………..…….19

7. Основные этапы работы балетмейстера по созданию хореографического произведения………………………….…….21

8. Общие законы (принципы) композиции танца…………. 25

9. Хоровод, как форма народно-сценической хореографии …. 34

11. Композиция рисунка танца…………………….……………..47

12. Основные выразительные средства в музыке…………. …..51

14. Балетмейстер и сфера его творческой деятельности……..…57

15. Хореографическая лексика. Её виды……………………..….59

16. Хореографический текст……………………………………. 60

17. Танцевальный фольклор-первооснова создания народно-сценической хореографии………………………………. ………62

18. Пляска, как форма народно-сценической хореографии….…66

19. Виды плясок и их отличительные черта…………………..…69

20. Кадриль, как разновидность плясовых форм танца…….…..79

21 Методы и приёмы развития лексики в хореографическом номере……………………………………………………..……….87

23. Специфика работы балетмейстера в детском хореографическом коллективе……………………………….…109

24. Миниатюра, как форма сценической хореографии………..112

25. Тематический танец, как форма сценической хореографии……………………………………………………. 114

26. Виды репетиционной работы……………………………….118

27. Хореографическая сюита, как форма сценической хореографии………………………………………………….…..122

1. Введение

Курс композиции постановки танца на хореографических отделениях учебных заведений один из ведущих предметов. Композиция играет огромную роль в создании любого вида художественного произведения. Она является его основой, его конструкцией, вытекает из темы, идеи, сюжета, замысла. Организует и связывает все части произведения в единое целое. Понятие композиция применено к хореографическому искусству и означает процесс сочинения танца, составление его частей во взаимосвязь друг с другом. Процесс этот очень кропотливый, требует времени для отбора материала, а также вбирает в себя изучение определенного теоретического материала. Теория композиции в хореографии находится лишь в стадии становления, поэтому считается делом нужным и необходимым собрать весь теоретический материал воедино. Основные законы композиции имеют объективный характер, существуют и действуют во всех видах и жанрах искусства.

Будущий балетмейстер – педагог овладевает профессией при изучении цикла предметов, включающего его развернутые хореографические дисциплины. Предмет композиция постановка танца призван формировать творческие способности студентов, образное мышление, общую художественную культуру и вкус

Что такое кпт в танцах

Основные этапы постановки хореографического номера

Кто-то сразу «видит» весь танец, другой только отдельные кульминационные моменты, элементы движений, характеризующие образ, развитие действия, а третий начинает ставить танец с первых тактов музыки и в процессе работы над постановкой сочиняет, находит те образные, выразительные движения, которые у другого балетмейстера родились еще до начала работы.

Но определяющим началом для всех балетмейстеров является одно: они должны быть хорошо знакомы со всеми компонентами постановки — музыкальным материалом, планировкой сценической площадки, костюмом исполнителя.

Приступая к работе, руководитель должен помнить об одном необходимом условии. Что бы он ни ставил — сольный или массовый танец, пантомимную сцену, — он всегда обязан следовать основному закону драматургии. Различать пять основных частей танца: экспозицию, завязку, развитие действия, кульминацию, развязку.

1. Экспозиция может получиться ясной, доходчивой или наоборот, скомканной, невнятной, затянутой.

Назначение экспозиции – это введение в действие. Здесь зрители знакомятся с действующими лицами: слушая музыку и наблюдая танцующих, понимают, что перед ними люди определенной национальности, живущие или жившие в ту или иную эпоху. Становится понятно жанр танца – народно-характерный, фольклорный, исторически или классический дуэт, сольная вариация, па-де-труа, па-де-катр, массовый, кордебалетный танец. Жанры танцев могут быть очень разнообразны и экспозиция как бы настраивает зрителей на восприятие одного из них.

2. Завязка – четкой и яркой или смазанной, тусклой, незаметной. Само название этой части говорит о том, что здесь завязывается – начинается действие: здесь герои знакомятся друг с другом, между ними либо между ними и какой-то третьей силой возникают конфликты. Драматургом, сценаристом, композитором, хореографом сделаны в развитии сюжета первые шаги, которые впоследствии приведут к кульминации.

Вышедшие на сцену и разместившиеся в определенном рисунке (по прямой линии, полукругом, по диагонали и т.п.) исполнители начинают собственно танец. Они делают более сложные движения, и нам интересно, что произойдет дальше, после этой завязки, как будет развиваться танец.

3. Развитие действия (ряд ступеней перед кульминацией) также бывает нарастающим, сильным или растянутым, расхолаживающим. Это та часть произведения, где развертывается действие. Конфликт, черты которого определились в завязке, обретает напряженность. Ступени перед кульминацией действия могут быть выстроены из нескольких эпизодов. Количество их и длительность, как правило, определяются динамикой развертывания сюжета. От ступени к ступени она должна нарастать, подводя действие к кульминации.

Некоторые произведения требуют стремительно развивающейся драматургии, другие, наоборот, плавного, замедленного хода событий. Иногда, для того чтобы подчеркнуть силу кульминации, надо для контраста прибегнуть к снижению напряженности действия.

4. Кульминация, как и завязка, может быть яркой, впечатляющей, настоящей вершиной танца или же бледной, робкой, лишенной силы воздействия на зрителей. Кульминация — наивысшая точка развития драматургии хореографического произведения. Здесь достигает наивысшего эмоционального накала динамика развития сюжета, взаимоотношения героев. Текст – движения, позы в соответствующих ракурсах, жесты, мимика и рисунок – в своем логическом построении приводит к вершине.

В бессюжетном хореографическом номере кульминация должна выявляться соответствующим пластическим решением, наиболее интересным рисунком танца, наиболее ярким хореографическом тексте, т.е. композицией танца.

5. Развязка должна быть подготовлена органически всем ходом танцевального действия, но бывает неоправданно внезапной, ничем не обусловленной, а в другом случае – затянутой, расхолаживающей, нарушающей все впечатление от танца. Завершает действие. Развязка может быть либо мгновенной, резко обрывающей действие и становящейся финалом произведения, либо наоборот, постепенной. Та или иная форма развязки зависит от задачи, которую ставят перед произведением его авторы. Развязка – идейно-нравственный итог сочинения, который зритель должен осознать в процессе постижения всего происходящего на сцене. Иногда автор подготавливает развязку неожиданно для зрителя, но и эта неожиданность должна быть рождена всем ходом действия.

Умение пользоваться законами композиции и правильно применить их – один из самых трудных, сложных этапов в творчестве балетмейстера. Ведь ни один танец не может строиться по какому-то стандарту, каждая тема подсказывает сочинителю свою особую форму воплощения. От изобретательности, опыта и мастерства хореографа, от его знания непреложных законов зависит формы танцевального сочинения.

Автор: Иванова Любовь Александровна

педагог дополнительного образования МАУДО г. Нижневартовска ЦДТ

Материал опубликован в рамках проекта «Публикации«

Композиция танца

Основной закон построения драматургического произведения обязателен как для танцев сюжетных, так и для любого бессюжетного танца, где есть тема и задача выразить то или иное состояние человека (радость, горе, любовь, ревность, отчаяние и т. п.) или его свойства (доверчивость, хитрость, подозрительность, самовлюбленность, беспечность, неустрашимость, трусость).

Согласно этому закону танец должен сочетать в себе в гармоническом соотношении все пять его частей.

1. Экспозиция может получиться ясной, доходчивой или, наоборот, скомканной, невнятной, затянутой.

3. Развитие действия (ряд ступеней перед кульминацией) также бывает нарастающим, сильным или растянутым, расхолаживающим.

4. Кульминация, как и завязка, может быть яркой, впечатляющей, настоящей вершиной танца, или же бледной, робкой, лишенной силы воздействия на зрителей.

А теперь рассмотрим подробнее каждый из пяти компонентов композиции, органически и неразрывно между собою связанных.

О завязке. Вышедшие на сцену и разместившиеся в определенном рисунке (по прямой линии, полукругом, по диагонали и т. п.) исполнители начинают собственно танец. Они делают более сложные движения, и нам интересно, что произойдет дальше, после этой завязки, как будет развиваться танец.

О развитии танца (ряда ступеней перед кульминацией). Развитие танца, как и его завязка, определяется замыслом и содержанием хореографического произведения. Оно не обязательно должно идти по ступеням вверх, чтобы каждая последующая комбинация непременно перекрывала предыдущую. Могут быть и умышленные спады, как бы возвращающие назад с целью накопления средств для последующего взлета на более высокую ступень.

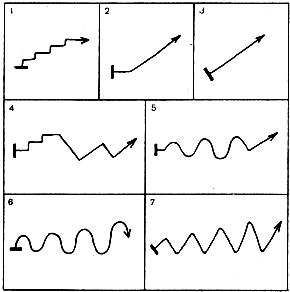

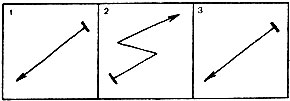

Примитивная схема графически может выглядеть как на рис. 1.

Рис. 1

Это как бы «электрокардиограмма» темпа, ритма, динамики и интонаций. В каждом отдельном случае она зависит от музыкального сочинения и определяется им, находя свое выражение в тексте и рисунке танца, в их пластическом единстве, органическом сочетании.

Следует заметить, что кульминация может быть как построена с использованием всех перечисленных элементов, так и решена с помощью только текста или только рисунка. Можно привести ряд примеров и того и другого из репертуара классических балетов и программ ансамблей народного танца.

О развязке. Развязка должна логически вытекать из всего хода танцевального действия, быть подготовленной им Она должна завершить мысль, поставить ясную точку. Иногда внезапную остановку, обрыв танца называют развязкой. Это неверно. Если развязка не подготовлена всем логическим развитием произведения от экспозиции до кульминации, то танцевальное сочинение невозможно считать завершенным.

Возьмем простейший пример, Вот группа артистов, одетых в старинные русские костюмы, вышла на сцену и пошла по кругу (или по диагонали) простым русским шагом, затем выстроилась в линию лицом к зрительному залу. Это была экспозиция.

М. Семенова и А. Ермолаев. ‘Щелкунчик’ П. Чайковского. Новая редакция Р. Захарова

О музыке. Если первым компонентом композиции танца и балета является драматургия, то вторым, органически с ней связанным, является музыка.

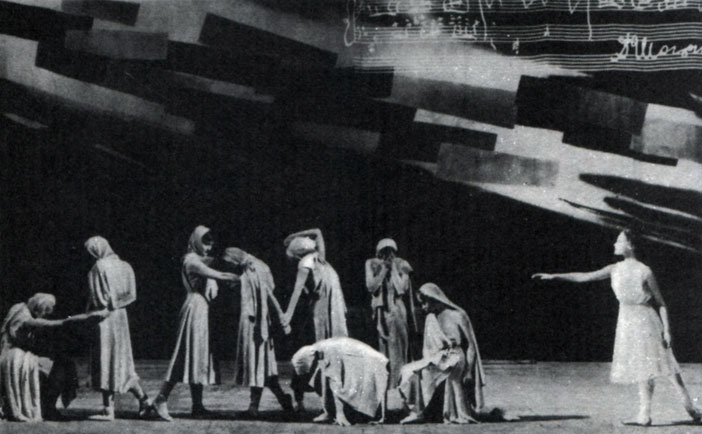

‘Ленинградская симфония’ Д. Шостаковича. Постановка И. Бельского

Обратившись к истории музыки, мы увидим, что в основе многих сюит, сонат и даже симфоний лежала танцевальная музыка. Да и современные композиторы ее не забывают. Вспомним «Классическую симфонию» Прокофьева, «Праздничную увертюру» Шостаковича, «Озорные частушки» Щедрина.

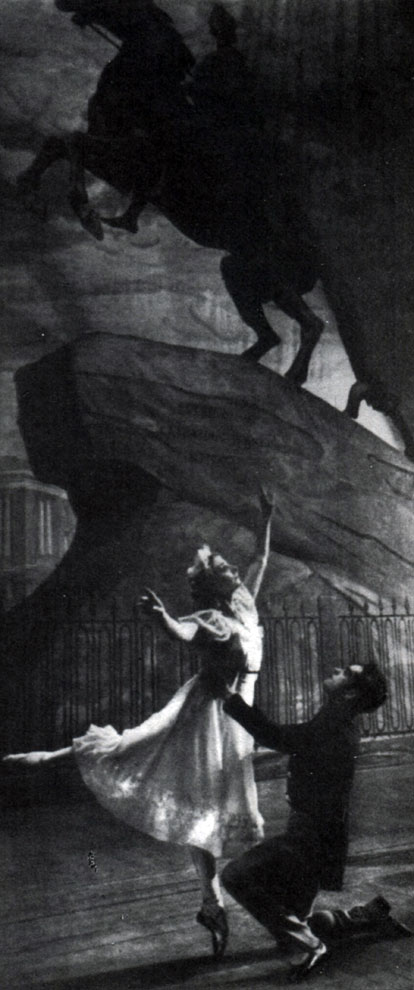

‘Медный всадник’ Р. Глиэра. Постановка Р. Захарова

Музыка также должна быть создана по законам драматургии, то есть иметь экспозицию, завязку, развитие действия, кульминацию и развязку. И не только в целом. Каждая музыкальная сцена, каждый танец не могут не быть подчинены этому закону.

О тексте танца. Часто в обиходе, в рецензиях на спектакли, в статьях о балете, в книгах, написанных критиками-балетоведами, мы встречаемся с суждениями о балетном языке, языке классического танца. Читаем иногда о том, что он устарел, требует обогащения, что его надо заменить новым языком или, наоборот, хранить в неприкосновенности.

1 ( Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 25, с. 258.)

Хоровод. Русский лубок XVIII в.

Меня могут заподозрить в том, что я пытаюсь прямо отождествлять литературную или разговорную устную речь с пластической. Вовсе нет. Не следует каждому движению, жесту или позе придавать значение отдельных слов. Но тем не менее каждое движение, жест и поза могут иногда сказать больше, чем отдельное слово. Они способны выразить мысль, чувство, глубокое переживание человека в данное мгновение. Иногда, для того чтобы выразить это же в литературной форме, может понадобиться несколько слов или даже целое описание.

Все эти мысли и переживания Жизели тотчас же отражаются на ее лице, выражаются в позе, когда она как бы остолбенела. Талантливая артистка в одно мгновение заставит зрителей содрогнуться от сопереживания, заставит сжаться их сердца от боли и обиды за чудесную девушку, вместе с которой они только что радовались ее счастью.

Как же можно, берясь за рассуждения о танцевальном языке, вовсе не касаться его речи и законов, на основе которых она образовалась?! Там, где есть танцевальный язык, должна быть и танцевальная речь. В «Жизели», «Эсмеральде», «Лебедином озере», «Бахчисарайском фонтане», «Ромео и Джульетте», «Лауренсии», «Легенде о любви» хореография героев и есть танцевальная речь, с помощью которой рассказывается содержание балета, раскрываются образы и характеры действующих лиц в их действиях и поступках. Эту танцевальную, хореографическую речь мы и называем текстом балета (или танца).

Высшими достижениями балетного театра всегда были те спектакли, где танцевальная речь понятна без предварительного прочтения либретто, объясняющего содержание балета. К сожалению, в последнее время снова стали встречаться постановки с танцами «вообще», не несущими мысли, не развивающими действия и речью хореографической быть не претендующими. Это явление, копирующее приемы некоторых хореографов Запада, должно нас насторожить и предостеречь от дальнейших ошибок.

1 ( Движение по диагонали может быть и из противоположного угла, его направление может быть вверх (в глубь сцены) и вниз (к авансцене).)

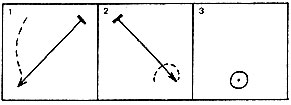

Рис. 2

Рис. 3

И профессиональное искусство танца, в том числе и классический балет, никогда без него не обходится: почти все вариации и коды включают в свою композицию круг.

Прямая линия (направление сверху вниз, рис. 4).

Рис. 4

Прямая линия (направление снизу вверх, рис. 5).

Рис. 5

Прямая линия (направление справа налево, рис. 6).

Рис. 6

Прямая линия (направление слева направо, рис. 7 1 ).

1 ( Последние две прямые могут располагаться как по центру, так и в глубине сцены или по авансцене.)

Рис. 7

Не буду приводить других примеров рисунка: они бесчисленны. Подчеркну лишь, что их возникновение в композиции обусловлено содержанием танца и каждый последующий рисунок должен логически вытекать из предыдущего, быть им подготовленным.

1 ( Количество комбинаций в композиции зависит от содержания и длительности музыки.)

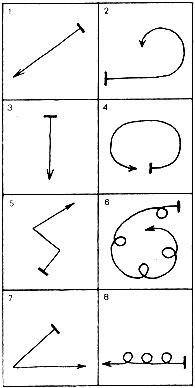

Рис. 8

На этой схеме мы видим состоящую из восьми комбинаций композицию танца, записанную для памяти, все комбинации имеют порядковый номер. Номер и количество тактов удобно записывать в левом верхнем углу. Предположим, что это рисунок танца девушки или юноши, исполняющих русский народный танец. Рисунок и текст его неотделимы друг от друга.

А теперь нарисуем схему-рисунок мужской вариации из второго акта «Жизели» (рис. 9) и мужской вариации из «Пахиты» 1 (рис. 10).

1 ( Пунктиром обозначен переход к следующей комбинации.)

Рис. 9

Рис. 10

Теперь, проследив рисунок для одного исполнителя, мы представим себе, как он может быть усложнен и разнообразен в дуэтах, трио, квартетах и особенно в массовых композициях, исполняемых солистами и кордебалетом. Зависит это от фантазии и изобретательности балетмейстера, основанной на содержании задуманного произведения. А фантазия балетмейстера реалистической школы базируется на богатстве музыкального и хореографического фольклора разных эпох и народов, их традиционных фигурах, орнаменте, узорах, всегда обогащающих классический танец. Вспомним старинные «Дон Кихот», «Конек-Горбунок», современные «Сердце гор», «Лауренсию», «Пламя Парижа», «Каменный цветок» и другие балеты.

От того, насколько балетмейстер умеет пользоваться ракурсами, часто зависит богатство или скудость танцевального текста, содержательность сочиняемого танца. Произвольное изменение ракурса исполнителем влечет за собой не только искажение графики, но порой и искажение текста, а вместе с тем и смысла, логики танцевальной композиции.

Мы рассмотрели все компоненты композиции танца, все элементы, из которых она состоит. Но композиция сама по себе, пока она не воплощена артистами, мертва. Мысли, чувства, переживания человека, его действия и поступки, образ, характер оживают лишь в актерском исполнении, чему всегда предшествует углубленная работа над внутренней формой, рождение которой также есть часть творческого процесса балетмейстера. Мышление хореографическими образами приводит в конце концов к сочинению ярких, содержательных танцев и спектаклей.

Артист в свою очередь, получив хореографический текст танцевальной партии и разъяснение актерской задачи, также непременно создает свою, глубоко индивидуальную внутреннюю форму, которая осмысляет, наполняет эмоциями, озаряет живым человеческим светом и теплом форму внешнюю, то есть превращает танец в пластическую речь.

Как же рождается внутренняя форма в процессе сочинения танца балетмейстером?

Иногда все танцевальные движения, повороты, позы, жесты героев грезятся сочинителю, чередуясь настолько быстро, что мозг не успевает фиксировать и запоминать все увиденное внутренним взором. Тогда приходится начинать сначала.

Проходит эта работа в то время, как звучит музыка в исполнении концертмейстера или с магнитофона. Если же балетмейстер владеет инструментом и хорошо читает ноты, он может проигрывать клавир сам. Конечно, лучше всего работать с концертмейстером, опытным музыкантом: с ним можно посоветоваться, проанализировать музыкальную форму композиторского сочинения, попросить иногда по-иному интерпретировать музыку так, как она слышится хореографу, разумеется, не отходя от авторского замысла. Ведь с магнитофоном не посоветуешься и не изменишь записанных темпов и характера музыки. На магнитофон лучше всего записать музыку после того, как проведена вся необходимая работа с концертмейстером.

В рабочем кабинете балетмейстера обязательно должно находиться зеркало, с помощью которого проверяются движения, позы, мимика, найденные в процессе фантазирования.

Я рассказал о творческом процессе тех балетмейстеров, которые сперва создают свое сочинение, а затем с готовым текстом приходят в зал для постановки с балетной труппой. Но бывает и иначе. Балетмейстер приходит в репетиционный зал и начинает творить на месте, как бы лепить из артистов, словно из глины, форму своих танцев. Чаще всего так поступают нерадивые балетмейстеры. Но иногда случается, что балетмейстер, хорошо зная музыку танца, который ему предстоит сочинить, и обдумав его в общих чертах, приходит в зал и начинает творить вместе с талантливым артистом. Эта работа вдохновляет его, на помощь приходит большой опыт, и сочинение получается удачным. Так было у меня, когда я ставил в Ленинграде Ф. Балабиной и Б. Брегвадзе «Танец с кольцом» для «Медного всадника» или когда делал новую редакцию «Дон Кихота» для Большого театра в 1939 году и на месте сочинил «Танец с гитарами», «Джигу» и некоторые другие танцы, идущие до сих пор. У меня в творческом воображении настолько созрела форма этих танцев, что не было необходимости встречаться с концертмейстером, а талантливое исполнение (например, Н. Симоновой с гитарой) подсказало мне новые интересные детали, которые я тут же включил в танец.

Бывают и совсем необычные случаи. Балетмейстер, вызвав артистов не репетицию, предлагает им самим придумывать для себя па, всевозможные позы и т. п. Таким образом артист становится как бы соавтором балетмейстера (хотя на афишах это не указывается). Так бывало в практике руководителей наших ансамблей народного танца, когда оказывалось, что исполнители гораздо лучше знали свои народные танцы, чем главный балетмейстер. И тогда, получив от исполнителей подлинно фольклорный материал, балетмейстер составлял из него свою композицию. И это было гораздо лучше, чем если бы он подменял народный материал своим личным домыслом.

Вспоминается мне и такое. В ранней юности я столкнулся с балетмейстером, который, обладая несомненными режиссерскими данными, совершенно не имел профессиональных знаний в области классического танца. А ставить ему надо было «Красный мак», «Вальпургиеву ночь» в опере «Фауст» и другие классические балеты. Мы, группа юношей и девушек, окончивших Ленинградское балетное училище у прекрасных педагогов, были поражены этим обстоятельством, но вскоре привыкли даже к тому, что наш руководитель со де баск, например, называл «спасским» и т. п. Вызвав нас на постановочную репетицию, он спрашивал, кто что умеет делать. Мы, конечно, с энтузиазмом выкладывали все, что хотелось исполнить, и балетмейстер из предложенных нами па составлял танцы. Явление это, конечно, не типичное, но в жизни всякое бывает.

1 ( Исключение здесь составляет маска, например, в цирковой клоунаде, где это явление традиционное; в кино (Чарли Чаплин, Бестер Китон); у известного французского мима Марселя Марсо тоже постоянная маска.)

И действительно, как можно, вырабатывая силу ног, гибкость и эластичность корпуса, пластику рук, оставлять без внимания лицо будущего артиста? Я убежден, что можно и нужно развивать мимику путем специально выработанной системы упражнений.

Мимика наряду с другими компонентами входит в текст, в композицию, созданную балетмейстером.