что такое коэффициент реактивной мощности

Что такое активная и реактивная мощность переменного электрического тока?

Все мы ежедневно сталкиваемся с электроприборами, кажется, без них наша жизнь останавливается. И у каждого из них в технической инструкции указана мощность. Сегодня мы разберемся что же это такое, узнаем виды и способы расчета.

Мощность в цепи переменного электрического тока

Электроприборы, подключаемые к электросети работают в цепи переменного тока, поэтому мы будем рассматривать мощность именно в этих условиях. Однако, сначала, дадим общее определение понятию.

Мощность — физическая величина, отражающая скорость преобразования или передачи электрической энергии.

В более узком смысле, говорят, что электрическая мощность – это отношение работы, выполняемой за некоторый промежуток времени, к этому промежутку времени.

Если перефразировать данное определение менее научно, то получается, что мощность – это некое количество энергии, которое расходуется потребителем за определенный промежуток времени. Самый простой пример – это обычная лампа накаливания. Скорость, с которой лампочка превращает потребляемую электроэнергию в тепло и свет, и будет ее мощностью. Соответственно, чем выше изначально этот показатель у лампочки, тем больше она будет потреблять энергии, и тем больше отдаст света.

Поскольку в данном случае происходит не только процесс преобразования электроэнергии в некоторую другую (световую, тепловую и т.д.), но и процесс колебания электрического и магнитного поля, появляется сдвиг фазы между силой тока и напряжением, и это следует учитывать при дальнейших расчетах.

При расчете мощности в цепи переменного тока принято выделять активную, реактивную и полную составляющие.

Понятие активной мощности

Активная «полезная» мощность — это та часть мощности, которая характеризует непосредственно процесс преобразования электрической энергии в некую другую энергию. Обозначается латинской буквой P и измеряется в ваттах (Вт).

Рассчитывается по формуле: P = U⋅I⋅cosφ,

где U и I – среднеквадратичное значение напряжения и силы тока цепи соответственно, cos φ – косинус угла сдвига фазы между напряжением и током.

ВАЖНО! Описанная ранее формула подходит для расчета цепей с напряжением 220В, однако, мощные агрегаты обычно используют сеть с напряжением 380В. В таком случае выражение следует умножить на корень из трех или 1.73

Понятие реактивной мощности

Реактивная «вредная» мощность — это мощность, которая образуется в процессе работы электроприборов с индуктивной или емкостной нагрузкой, и отражает происходящие электромагнитные колебания. Проще говоря, это энергия, которая переходит от источника питания к потребителю, а потом возвращается обратно в сеть.

Использовать в дело данную составляющую естественно нельзя, мало того, она во многом вредит сети питания, потому обычно его пытаются компенсировать.

Обозначается эта величина латинской буквой Q.

ЗАПОМНИТЕ! Реактивная мощность измеряется не в привычных ваттах (Вт), а в вольт-амперах реактивных (Вар).

Рассчитывается по формуле:

где U и I – среднеквадратичное значение напряжения и силы тока цепи соответственно, sinφ – синус угла сдвига фазы между напряжением и током.

ВАЖНО! При расчете данная величина может быть как положительной, так и отрицательной – в зависимости от движения фазы.

Емкостные и индуктивные нагрузки

Главным отличием реактивной (емкостной и индуктивной) нагрузки – наличие, собственно, емкости и индуктивности, которые имеют свойство запасать энергию и позже отдавать ее в сеть.

Индуктивная нагрузка преобразует энергию электрического тока сначала в магнитное поле (в течение половины полупериода), а далее преобразует энергию магнитного поля в электрический ток и передает в сеть. Примером могут служить асинхронные двигатели, выпрямители, трансформаторы, электромагниты.

ВАЖНО! При работе индуктивной нагрузки кривая тока всегда отстает от кривой напряжения на половину полупериода.

Емкостная нагрузка преобразует энергию электрического тока в электрическое поле, а затем преобразует энергию полученного поля обратно в электрический ток. Оба процесса опять же протекают в течение половины полупериода каждый. Примерами являются конденсаторы, батареи, синхронные двигатели.

ВАЖНО! Во время работы емкостной нагрузки кривая тока опережает кривую напряжения на половину полупериода.

Коэффициент мощности cosφ

Коэффициент мощности cosφ (читается косинус фи)– это скалярная физическая величина, отражающая эффективность потребления электрической энергии. Проще говоря, коэффициент cosφ показывает наличие реактивной части и величину получаемой активной части относительно всей мощности.

Коэффициент cosφ находится через отношение активной электрической мощности к полной электрической мощности.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! При более точном расчете следует учитывать нелинейные искажения синусоиды, однако, в обычных расчетах ими пренебрегают.

Значение данного коэффициента может изменяться от 0 до 1 (если расчет ведется в процентах, то от 0% до 100%). Из расчетной формулы не сложно понять, что, чем больше его значение, тем больше активная составляющая, а значит лучше показатели прибора.

Понятие полной мощности. Треугольник мощностей

Полная мощность – это геометрически вычисляемая величина, равная корню из суммы квадратов активной и реактивной мощностей соответственно. Обозначается латинской буквой S.

Также рассчитать полную мощность можно путем перемножения напряжения и силы тока соответственно.

ВАЖНО! Полная мощность измеряется в вольт-амперах (ВА).

Треугольник мощностей – это удобное представление всех ранее описанных вычислений и соотношений между активной, реактивной и полной мощностей.

Катеты отражают реактивную и активную составляющие, гипотенуза – полную мощность. Согласно законам геометрии, косинус угла φ равен отношению активной и полной составляющих, то есть он является коэффициентом мощности.

Как найти активную, реактивную и полную мощности. Пример расчета

Все расчеты строятся на указанных ранее формулах и треугольнике мощностей. Давайте рассмотрим задачу, наиболее часто встречающуюся на практике.

Обычно на электроприборах указана активная мощность и значение коэффициента cosφ. Имея эти данные несложно рассчитать реактивную и полную составляющие.

Для этого разделим активную мощность на коэффициент cosφ и получим произведение тока и напряжения. Это и будет полной мощностью.

Далее, исходя из треугольника мощностей, найдем реактивную мощность равную квадрату из разности квадратов полной и активной мощностей.

Как измеряют cosφ на практике

Если полученный коэффициент cosφ достаточно низок, то его можно компенсировать практически. Осуществляется это в основном путем включения в цепь дополнительных приборов.

Мощность – это один из важнейших показателей электроприборов, поэтому знать какой она бывает и как рассчитывается, полезно не только школьникам и людям, специализирующимся в области техники, но и каждому из нас.

Как перевести амперы в ватты и обратно?

Как перевести амперы в киловаты?

Как рассчитать падение напряжения по длине кабеля в электрических сетях

Что такое коэффициент трансформации трансформатора?

Способы вычисления потребления электроэнергии бытовыми приборами

Что такое делитель напряжения и как его рассчитать?

Что такое реактивная мощность и как её рассчитать?

Многие потребители электроэнергии не подозревают того, что часть учтённого электричества расходуется бесполезно. В зависимости от вида нагрузки уровень потерь электроэнергии может достигать от 12 до 50%. При этом счетчики электроэнергии засчитывают эти потери, относя их к полезной работе, за что приходится платить. Виной завышения оплаты за потребление электроэнергии, не выполняющей полезной работы, является реактивная мощность, присутствующая в сетях переменных токов.

Чтобы понять, за что мы переплачиваем и как компенсировать влияние реактивных мощностей на работу электрических установок, рассмотрим причину появления реактивной составляющей при передаче электроэнергии. Для этого придётся разобраться в физике процесса, связанного с переменным напряжением.

Что такое реактивная мощность?

Для начала рассмотрим понятие электрической мощности. В широком смысле слова, этот термин означает работу, выполненную за единицу времени. По отношению к электрической энергии, понятие мощности немного откорректируем: под электрической мощностью будем понимать физическую величину, реально характеризующую скорость генерации тока или количество переданной либо потреблённой электроэнергии в единицу времени.

Понятно, что работа электричества в единицу времени определяется электрической мощностью, измеряемой в ваттах. Мгновенную мощность на участке цепи находят по формуле: P = U×I, где U и I – мгновенные значения показателей параметров напряжения и силы тока на данном участке.

Строго говоря, приведённая выше формула справедлива только для постоянного тока. Однако, в цепях синусоидального тока формула работает лишь тогда, когда нагрузка потребителей чисто активная. При резистивной нагрузке вся электрическая энергия расходуется на выполнение полезной работы. Примерами активных нагрузок являются резистивные приборы, такие как кипятильник или лампа накаливания.

При наличии в электрической цепи ёмкостных или индуктивных нагрузок, появляются паразитные токи, не участвующие в выполнении полезной работы. Мощность этих токов называют реактивной.

На индуктивных и ёмкостных нагрузках часть электроэнергии рассеивается в виде тепла, а часть препятствует выполнению полезной работы.

К устройствам с индуктивными нагрузками относятся:

Ёмкостными сопротивлениями обладают конденсаторы.

Физика процесса

Когда мы имеем дело с цепями постоянного тока, то говорить о реактивной мощности не приходится. В таких цепях значения мгновенной и полной мощности совпадают. Исключением являются моменты включения и отключения ёмкостных и индуктивных нагрузок.

Похожая ситуация происходит при наличии чисто активных сопротивлений в синусоидальных цепях. Однако если в такую электрическую цепь включены устройства с индуктивными или ёмкостными сопротивлениями, происходит сдвиг фаз по току и напряжению (см. рис.1).

При этом на индуктивностях наблюдается отставание тока по фазе, а на ёмкостных элементах фаза тока сдвигается так, что ток опережает напряжение. В связи с нарушением гармоники тока, полная мощность разлагается на две составляющие. Ёмкостные и индуктивные составляющие называют реактивными, бесполезными. Вторая составляющая состоит из активных мощностей.

Угол сдвига фаз используется при вычислениях значений активных и реактивных ёмкостных либо индуктивных мощностей. Если угол φ = 0, что имеет место при резистивных нагрузках, то реактивная составляющая отсутствует.

Важно запомнить:

Треугольник мощностей и cos φ

Для наглядности изобразим полную мощность и её составляющие в виде векторов (см. рис. 2). Обозначим вектор полной мощности символом S, а векторам активной и реактивной составляющей присвоим символы P и Q, соответственно. Поскольку вектор S является суммой составляющих тока, то, по правилу сложения векторов, образуется треугольник мощностей.

Применяя теорему Пифагора, вычислим модуль вектора S:

Отсюда можно найти реактивную составляющую:

Выше мы уже упоминали, что реактивная мощность зависит от сдвига фаз, а значит и от угла этого сдвига. Эту зависимость удобно выражать через cos φ. По определению cos φ = P/S. Данную величину называют коэффициентом мощности и обозначают Pf. Таким образом, Pf = cos φ = P/S.

Коэффициент мощности, то есть cos φ, является очень важной характеристикой, позволяющей оценить эффективность работы тока. Данная величина находится в промежутке от 0 до 1.

Формулы

Поскольку реактивная мощность зависит от угла φ, то для её вычисления применяется формула: Q = UI×sin φ. Единицей измерения реактивной составляющей является вар или кратная ей величина – квар.

Активную составляющую находят по формуле: P = U*I×cosφ. Тогда

Зная коэффициент Pf (cos φ), мы можем рассчитать номинальную мощность потребителя тока по его номинальному напряжению, умноженному на значение силы потребляемого тока.

Способы компенсации

Мы уже выяснили, как влияют реактивные токи на работу устройств и оборудования с индуктивными или ёмкостными нагрузками. Для уменьшения потерь в электрических сетях с синусоидальным током их оборудуют дополнительными устройствами компенсации.

Принцип действия установок компенсации основан на свойствах индуктивностей и ёмкостей по сдвигу фаз в противоположные стороны. Например, если обмотка электромотора сдвигает фазу на угол φ, то этот сдвиг можно компенсировать конденсатором соответствующей ёмкости, который сдвигает фазу на величину – φ. Тогда результирующий сдвиг будет равняться нулю.

На практике компенсирующие устройства подключают параллельно нагрузкам. Чаще всего они состоят из блоков конденсаторов большой ёмкости, расположенных в отдельных шкафах. Одна из таких конденсаторных установок изображена на рисунке 3. На картинке видно группы конденсаторов, используемых для компенсации сдвигов напряжений в различных устройствах с индуктивными обмотками.

Компенсацию реактивной мощности ёмкостными нагрузками хорошо иллюстрируют графики на рисунке 4. Обратите внимание на то, как эффективность компенсации зависит от напряжения сети. Чем выше сетевое напряжение, тем сложнее компенсировать паразитные токи (график 3).

Устройства компенсации часто устанавливаются в производственных цехах, где работает много устройств на электроприводах. Потери электричества при этом довольно ощутимы, а качество тока сильно ухудшается. Конденсаторные установки успешно решают подобные проблемы.

Нужны ли устройства компенсации в быту?

На первый взгляд в домашней сети не должно быть больших реактивных токов. В стандартном наборе бытовых потребителей преобладают электрическая техника с резистивными нагрузками:

Коэффициенты мощности современной бытовой техники, такой как телевизор, компьютер и т.п. близки к 1. Ими можно пренебречь.

Но если речь идёт о холодильнике (Pf = 0,65), стиральной машине и микроволновой печи, то уже стоит задуматься об установке синхронных компенсаторов. Если вы часто пользуетесь электроинструментом, сварочным аппаратом или у вас дома работает электронасос, тогда установка устройства компенсации более чем желательна.

Экономический эффект от установки таких устройств ощутимо скажется на вашем семейном бюджете. Вы сможете экономить около 15% средств ежемесячно. Согласитесь, это не так уж мало, учитывая тарифы не электроэнергию.

Попутно вы решите следующие вопросы:

Для того чтобы ток и напряжение работали синфазно, устройства компенсации следует размещать как можно ближе к потребителям тока. Тогда реальная отдача индуктивных электроприёмников будет принимать максимальные значения.

Значения коэффициентов реактивной мощности, указываемые в договорах на оказание услуг по передаче электрической энергии

Технически необходимая степень КРМ в каждой точке сети определяется параметрами линий, соединяющих эту точку с источниками питания. Эти параметры индивидуальны для каждой точки и, следовательно, для каждого потребителя. Однако тарифы на электроэнергию не устанавливаются индивидуально для каждого потребителя, а дифференцируются только по четырем уровням напряжения питания: 110 кВ и выше, 35 кВ, 6-20 кВ и 0,4 кВ.

Дифференциация условий потребления (генерации) реактивной мощности для потребителей, присоединенных к сетям 110 кВ и ниже, в новом документе также осуществлена по четырем группам напряжений сетей, что представляется правильным. Так как затраты на производство и передачу реактивной энергии гораздо меньше аналогичных затрат, обусловленных активной энергией, способы выражения тарифов на реактивную энергию не могут быть «изощреннее» тарифов на активную энергию.

Значение коэффициента реактивной мощности в часы больших суточных нагрузок электрической сети (tg φ) установлены в зависимости от номинального напряжения сети, к которой подключен потребитель:

Напряжение сети, кВ………. 110(154) 35(60) 6-20 0,4

Данные значения указывают в договорах с потребителями электрической энергии, присоединенная мощность энергопринимающих устройств которых более 150 кВт (за исключением граждан-потребителей, использующих электрическую энергию для бытового потребления, и приравненных к ним в соответствии с нормативными правовыми актами в области государственного регулирования тарифов групп (категорий) потребителей (покупателей), в том числе многоквартирных домов, садоводческих, огороднических, дачных и прочих некоммерческих объединений граждан).

Значение коэффициента реактивной мощности, генерируемой в часы малых суточных нагрузок электрической сети, устанавливается равным нулю для всех случаев.

Сумма часов, составляющих периоды больших и малых суточных нагрузок, должна быть равна 24 часам и относиться ко всем суткам месяца, за исключением периодов привлечения потребителя к регулированию реактивной мощности. При определении в договоре временных интервалов больших и малых нагрузок необходимо руководствоваться фактическими параметрами режима электрической сети в конкретном энергоузле. Если иное не определено договором, часами больших нагрузок считается период с 7 ч 00 мин до 23 ч 00 мин, а часами малых нагрузок — с 23 ч 00 мин до 7 ч 00 мин местного времени. Временные интервалы, в течение которых потребитель привлекается к регулированию реактивной мощности в часы больших и малых нагрузок, могут быть меньше соответствующих периодов больших и малых суточных нагрузок и относиться только к установленным в договоре суткам месяца.

В случае участия потребителя по соглашению с сетевой организацией в регулировании реактивной мощности в часы больших и/или малых нагрузок электрической сети, в договоре энергоснабжения определяются также диапазоны значений коэффициентов реактивной мощности, устанавливаемые отдельно для часов больших (tg φб) и/или малых (tg φм) нагрузок электрической сети и применяемые в периоды участия потребителя в регулировании реактивной мощности.

При решении задачи установки КУ в сети потребителя суммарная мощность КУ является известной (равной разности между фактическим и заданным потреблением). Необходимо определить наилучший вариант размещения КУ в узлах внутренней сети предприятия с учетом специфики технологического процесса, возможностей установки КУ и желаемых режимов напряжения в узлах. При решении аналогичной задачи для сетевой организации кроме указанных факторов необходимо осуществить экспертную оценку возможных действий потребителя. Если предполагается, что потребитель (или группа потребителей, питающихся от узла) в течение длительного времени не произведет установку КУ в своих сетях, то установка КУ в узле сетевой организации экономически выгодна. В противном случае установленные КУ могут оказаться неиспользуемыми. В обеих задачах необходимо учитывать прогноз изменения реактивных нагрузок.

Для потребителей, присоединенных к сетям напряжением 220 кВ и выше, а также к сетям 110 кВ (154 кВ) в случаях, когда они оказывают существенное влияние на электроэнергетические режимы работы энергосистем, предельное значение коэффициента реактивной мощности определяют на основе расчетов режима работы электрической сети, выполняемых как для нормальной, так и для ремонтной схем сети.

Индивидуальный характер влияния на режим сети крупных потребителей и малая вероятность компенсации изменений их нагрузки другими потребителями приводят к необходимости установления предельно допустимых значений в виде почасового суточного графика, а не в виде средних значений для часов больших и малых нагрузок как для потребителей, присоединенных к сетям 0,4-110 кВ. Это могут быть не обязательно 24 разных значения; в конкретном случае могут быть выделены несколько интервалов в течение суток.

Предельное значение реактивной нагрузки конкретного потребителя может быть определено при последовательном ее увеличении до значения, при котором параметры режима в каком-либо узле сети или в какой-либо линии электропередачи выходят на предельно допустимый уровень. Очевидно, что получение этого значения связано с теми или иными допущениями в отношении нагрузок других потребителей.

Можно рассматривать два предельных порядка утяжеления режимов:

увеличение реактивной мощности только в рассматриваемом узле сети;

одновременное увеличение реактивной мощности, потребляемой во всех узлах сети.

Каждый из узлов сети имеет разную степень влияния на уровень напряжения в других узлах и разный размер «зоны влияния». Поэтому представляется логичным выделение сравнительно небольшой группы «критериальных» узлов, нагрузки которых следует рассматривать как увеличивающиеся с большой вероятностью одновременно с нагрузкой рассматриваемого узла. В остальных узлах реактивные нагрузки следует принимать на уровне их фактических значений, но не более соответствующих tg φ = 0,5.

Каждая сеть имеет свои специфические особенности режимов, поэтому получить строгие математические выражения для установления необходимого числа «критериальных» узлов и тем более их конкретного перечня невозможно. Можно использовать обычно принимаемый в инженерных расчетах критерий практической достоверности, который предполагает возможный выход за обычные условия пяти процентов случайных ситуаций. В этом случае число «критериальных» узлов необходимо ограничить пятью процентами общего числа узлов в сети. Например, для схемы в 300 узлов это составит 15 узлов. Выбор конкретных узлов является прерогативой энергоснабжающей организации.

Превышение установленных в договоре предельных значений коэффициента реактивной мощности оплачивается потребителем в соответствии с повышающим коэффициентом к тарифу. Выход технических параметров режима сети за предельно допустимые значения по определению является недопустимой ситуацией и не может компенсироваться оплатой. Поэтому допустимые значения коэффициента реактивной мощности, включаемые в договор с потребителем, должны рассчитываться из условия сохранения определенного запаса по напряжению и нагрузкам линий электропередачи. При превышении этих значений потребитель выводит режим сети в зону риска, хотя расчетные значения параметров режима еще не достигают предельно допустимых значений. В этой зоне допустимо стимулировать потребителя к нормализации нагрузки экономическими способами.

Предельное значение коэффициента реактивной мощности, потребляемой конкретным потребителем в рассматриваемый час суток, определяют из условия недопущения снижения напряжения ни в одном из узлов электрической сети ниже номинального значения и повышения нагрузки ни одной из линий электропередачи сверх значения, допустимого по условиям устойчивости работы электрической сети.

Предельное значение коэффициента реактивной мощности, генерируемой конкретным потребителем в рассматриваемый час суток, определяют из условия недопущения повышения напряжения ни в одном из узлов электрической сети выше значения, предельно допустимого для электрооборудования, и повышения нагрузки ни одной из линий электропередачи сверх значения, допустимого по условиям устойчивости работы электрической сети.

Для обеспечения указанных условий расчетные значения напряжений в узлах и нагрузок линий электропередачи должны приниматься с учетом коэффициентов запаса. Исходя из экспертных оценок они могут быть установлены на уровнях:

0,3 — для повышения напряжения в узлах от номинального напряжения сети до допустимого для электрооборудования;

0,1 — для нагрузок линий электропередачи по отношению к предельно допустимому значению по условиям устойчивости работы электрической сети.

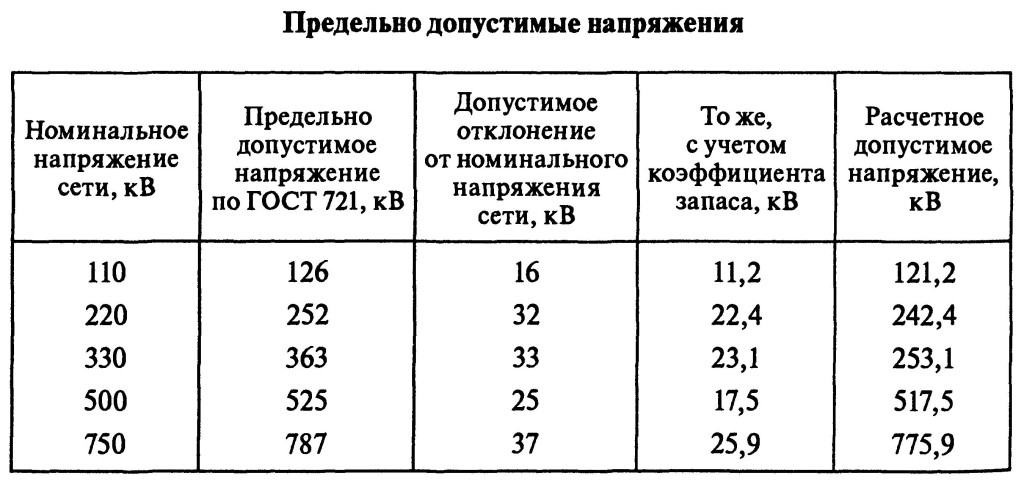

Предельно допустимые (максимальные) напряжения электрооборудования установлены ГОСТ 721 «Системы электроснабжения, сети, источники, преобразователи и приемники электрической энергии. Номинальные напряжения свыше 1000 В» (прил. 8). Значения допустимых напряжений с учетом коэффициента запаса приведены в табл. 7.2.

Предельно допустимое минимальное напряжение в узле сети может быть получено из условия обеспечения допустимых отклонений напряжения в сетях, присоединенных к шинам низкого напряжения трансформаторов. Расчеты показывают, что допустимые отклонения напряжения на этих шинах с учетом стандартных диапазонов РН устройствами РПН обеспечиваются при любом значении напряжения на шинах высокого напряжения в диапазоне от 0 до +10 % от номинального напряжения сети (см. п. 8.4.2). Поэтому предельно допустимое минимальное напряжение в узле сети может быть принято равным номинальному напряжению.

Как следует из изложенного, к потребителям, присоединенным к сетям напряжением 110 кВ (154 кВ), могут предъявляться разные требования в зависимости от того, оказывают они существенное влияние на режимы работы энергосистем или нет. Несмотря на то что однозначно определить понятие существенности влияния трудно, очевидно, что в нормативном документе должен быть указан его количественный критерий. На основе экспертной оценки принято, что потребителя относят к существенно влияющим на режимы сети, если при изменении его реактивной мощности от нуля до значения, соответствующего tg φ = 0,5, изменение напряжения в точке его присоединения превышает 5 %.