что такое климатическая норма

Что такое климатическая норма?

17.11.2016 16:54

Когда речь идёт о погоде, часто встречается сопоставление метеорологических характеристик (температуры, давления, осадков) с климатической нормой. Например, «температурный фон соответствует норме для этого времени», или «температурный фон оказался на 7–9 градусов выше климатической нормы». Так что такое климатическая норма?

Под понятием «норма» в статистике понимается средняя величина по всему ряду какого-то показателя. В климатологии чаще всего это средняя многолетняя величина: среднее месячное или годовое количество осадков; средняя суточная, месячная, годовая температура, это могут быть также крайние (экстремальные) значения метеорологических параметров.

Климатическая норма — это средняя величина метеорологического элемента, статистически полученная из многолетнего ряда наблюдений в данной местности.

Так, средняя суточная температура воздуха вычисляется как средняя из 8-ми сроков наблюдений. Соответственно, средняя месячная температура является средней из 30 или 31 средних суточных значений.

Для температурной характеристики прошедших суток рассчитывается отклонение средней суточной температуры от климатической нормы (Δ Тсут).

Если отклонение не превышает 3 °С, то день считается в пределах нормы. Сутки называются холодными, если отклонение по модулю больше 3 °С и меньше 7 °С. Если отклонение по модулю больше 7 °С, то день считается очень холодным. Те же критерии применяются для положительных отклонений: от 3 °С до 7 °С — тёплый день, больше 7 °С — очень жаркий. В период с октября по март, когда отклонение среднесуточной температуры от климатической нормы на 7 °С в течение не менее 5 суток называется периодом аномально холодной погоды. Аномально жаркая погода может наблюдаться в тёплый период года с апреля по сентябрь в течение 5 суток и более, когда значения среднесуточных температур выше климатической нормы на 7 °С и более.

Если отклонение средней за месяц температуры воздуха от нормы не превышает 1 °С, то месяц считается в пределах нормы. Месяц называют холодным, если отклонение по модулю больше 1 °С и меньше 4 °С. Если отклонение по модулю больше 4 °С, то месяц считается очень холодным. Те же критерии применяются для положительных отклонений: от 1 °С до 4 °С — тёплый месяц, больше 4 °С — очень тёплый.

Что такое климатическая норма?

17.01.2013 18:20

Метеорологи часто пользуются термином «климатическая норма». Однако объяснение, откуда появляется та или иная величина, появляется нечасто. Как именно рассчитывают норму?

Для примера возьмем наблюдения за температурой воздуха. На метеорологических станциях они производятся в основные метеорологические сроки, каждые 3 часа. Средняя суточная температура воздуха вычисляется как средняя из 8-ми сроков. Соответственно, средняя месячная температура является средней из 30 или 31 средних суточных значений. Климатическая норма температуры представляет собой среднее многолетнее значение, рассчитанное, в соответствии с требованиями Всемирной метеорологической организации, за 30-ти летний период. Мониторинг погоды принято осуществлять посредством наиболее простых статистических величин, какими являются отклонения от нормы (или аномалии). Для оценки теплового состояния любого календарного периода (сутки, месяц, сезон, год) рассчитываются отклонения от соответствующей нормы. Для тепловой характеристики прошедших суток рассчитывается отклонение средней суточной температуры от климатической нормы.

Если отклонение не превышает 3 °C, то день считается в пределах нормы. Сутки называются холодными, если отклонение по модулю больше 3 °C и меньше 7 °C. Если отклонение по модулю больше 7 °C, то день считается очень холодным. Те же критерии применяются для положительных отклонений: от 3 °C до 7 °C — теплый день, больше 7 °C — очень жаркий.

Если среднее отклонение за месяц не превышает 1 °C, то месяц считается в пределах нормы. Месяц называют холодным, если отклонение по модулю больше 1 °C и меньше 4 °C. Если отклонение по модулю больше 4 °C, то месяц считается очень холодным. Те же критерии применяются для положительных отклонений: от 1 °C до 4 °C — теплый месяц, больше 4 °C — очень теплый.

Если среднее отклонение за сезон не превышает 0,7 °C, то сезон считается в пределах нормы. Сезон называют холодным, если отклонение по модулю больше 0,7 °C и меньше 3 °C. Если отклонение по модулю больше 3 °C, то сезон считается очень холодным. Те же критерии применяются для положительных отклонений: от 0,7 °C до 3 °C — теплый сезон, больше 3 °C — очень теплый.

Если среднее отклонение за год не превышает 0,4 °C, то год считается в пределах нормы. Год называют холодным, если отклонение по модулю больше 0,4 °C и меньше 0,7 °C. Если отклонение по модулю больше 0,7 °C, то год считается очень холодным. Те же критерии применяются для положительных отклонений: от 0,4 °C до 0,7 °C — теплый год, больше 0,7 °C — очень теплый.

Метеоролог и я

Научно-популярный метеорологический проект

Климатические нормы

На разных интернет ресурсах или в разных книжных источниках вы можете увидеть совсем неодинаковые климатические нормы.

Как вы видите, показатели января сильно различаются.

На 16-й сессии Всемирной метеорологической организации (ВМО) в 2014 году было решено, что в качестве базового и стабильного периода остаётся промежуток 1961-1990гг. Договорились, что каждые 10 лет нужно обновлять климатические нормы. Согласно этому, следует использовать климатические нормы 1981-2010гг. В 2021 году нормы вновь обновятся, а период расчёта будет 1991-2020гг. Все более новые климатические нормы будут сравнивать с периодом 1961-1990гг, выявляя тенденции изменения климата.

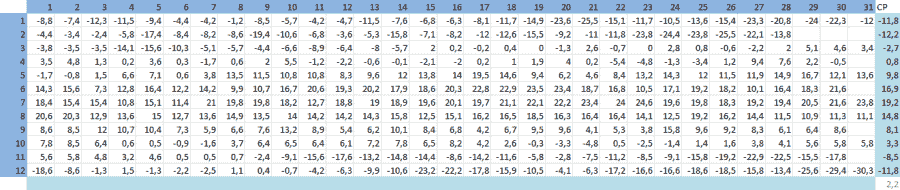

Расчёт климатических норм ведётся путём осреднения. ВМО решила, что следует брать период 30 лет. Ниже приведём пример расчёта.

На примере температуры воздуха: Выписываются ежедневные средние суточные показатели за каждый месяц в отдельный ряд (всего 12 рядов за год). Из этих значений находится средний показатель по каждому месяцу (колонка СР). И так 30 раз. Он и является климатической нормой.

На примере месячной нормы осадков: аналогично выписываются значения, только в последней колонке не среднее значение находится, а сумма. И так 30 раз. Далее производят осреднение суммы осадков, получают климатическую норму.

Климатические нормы можно находить для чего угодно. Необязательно среднюю величину брать, можно использовать абсолютный минимум или максимум за месяц. Можно брать повторяемость какого-то явления за год или за месяц. Здесь уже как душа ваша пожелает. Но характеризуя климат, обычно используют всё же средние величины.

В чём, собственно, вся беда?

Отсутствие в нашей стране каких-либо жестких правил и стандартов при выборе промежутка времени для расчёта климатических норм приводит к путанице. Это выливается примерно в следующее: одни источники пишут, что месяц был теплее нормы, а другие – холоднее (и так далее).

На нашем сайте в обзорах погоды мы используем климатические нормы, принятые Гидрометцентром России (1961-1990гг). Но иногда случается, что берутся другие нормы. В этих случаях мы указываем период.

В последнее время доносились вести о том, что и Гидрометцентр планирует перенести период расчёта на 10 или 20 лет, но пока всё без изменений. Наверное, все эти перемены нельзя совершить в одночасье, они вызывают массу проблем. Будем ждать новостей.

Новый двухуровневый подход к «климатическим нормам»

Всемирная Метеорологическая Организация (ВМО) представит новый двухуровневый подход к 30-летним базовым нормам для климатических данных, чтобы учесть быстрые темпы изменения климата, а также практические потребности в актуальной информации о климате.

Из-за того что климат меняется естественным образом из года в год, климатологи используют базовые 30-летние средние значения температуры, суммы осадков и других показателей, например характеристики интенсивности волны тепла в историческом контексте. Эти 30-летние исторические усредненные значения называются «климатическими нормами» и могут быть посчитаны на местном, национальном или мировом уровнях.

Климатические нормы в настоящее время корректируются раз в 30 лет, и сейчас текущий официальный базовый климатический период 1961-1990 гг. Эти усредненные данные называются Климатологическими базовыми нормами ВМО. Однако растущая концентрация в атмосфере парниковых газов меняет климат Земли намного быстрее, чем раньше. В результате, люди, принимающие решения в сферах и отраслях, чувствительных к изменению климата, таких как водное хозяйство, энергетика, сельское хозяйство могут опираться в принятии важных решений на информацию, которая возможно уже устарела.

Всемирный метеорологический конгресс одобрил резолюцию о том, что ВМО будет обновлять климатологические базовые нормы для оперативных целей каждые 10 лет, и период 1981-2010 гг. станет новым текущим базовым периодом. Тем не менее, будет сохранен период 1961-1990 гг. как исторический базовый период ради поддержания долгосрочной оценки изменения климата.

«В мире, в котором климат быстро меняется, мы нуждаемся в обновлении климатических норм чаще, чем мы делали в прошлом, если мы хотим поддержать их полезными», сказал Томас Петерсон, президент Комиссии ВМО по климатологии и главный научный сотрудник Национального центра климатических данных американского Национального управления океанических и атмосферных исследований.

«Но в то же время мы должны сохранить исторический исходный показатель ради общественного и научного понимания темпов изменения климата».

Многие национальные метеорологические службы уже начали применять более свежий 30-летний период 1981-2010 гг. для оперативных работ, таких как прогнозы пиковой энергетической нагрузки и рекомендации по выбору культур и сроков посадки. Одним из последствий этого, стала несогласованность сравнения, потому что различные исследователи и метеослужбы используют разные климатические периоды за основу.

Движение к двухуровневому базовому периоду поможет согласовать и привести к одному стандарту различные национальные подходы и облегчить международные сравнения.

Новый технический регламент об обновлении климатологических норм одобрен Конгрессом, что означает, что все страны будут использовать период 1981-2010 гг. в качестве базового. Этот период будет обновляться каждые 10 лет, так что 30-летняя климатическая норма, которая будет использована в 2020-х годах, будет рассчитана по 1991-2020 годам. Но период 1961-1990 гг. как базовый для оценки климатических изменений будет сохраняться до тех пор, пока не появиться веская научная причина, чтобы изменить его.

Современные мощные компьютеры и системы управления климатическими данными существенно упрощают проведение более частых обновлений с анализом больших объемов климатических данных. Другое преимущество десятилетних обновлений состоит в том, что они позволят включать данные с новых метеостанций в климатические нормы более быстрыми темпами.

Что такое климатическая норма

Обнинск

Интересное

Изменение норм основных климатических параметров на территории россии за последние десятилетия

Н. Н. Коршунова, Н. В. Швець

Введение

Факт изменения климата в последние десятилетия не вызывает сомнения, он подтвержден многочисленными исследованиями отечественных и зарубежных ученых. Одним из наиболее очевидных, несмотря на его простоту, показателем климатических изменений является изменение климатических норм, вычисленных за последовательные периоды времени. Согласно [1], под климатической нормой понимается та или иная характеристика климата, статистически полученная из многолетнего ряда, чаще всего средняя многолетняя величина. По регламенту ВМО период осреднения для получения норм должен составлять 30 лет. На 16-й сессии Комиссии по климатологии ВМО было принято решение о сохранении периода 1961 – 1990 гг. в качестве стабильного базового периода ВМО для долгосрочной оценки изменчивости и изменения климата, и для этих целей нормы пересчитывать, как и прежде, через 30 лет. Для целей мониторинга климата и оперативной оценки аномальности текущей погоды 30-летние климатологические стандартные нормы ВМО должны обновляться раз в каждые десять лет [2]. Во исполнение этого решения во ВНИИГМИ-МЦД рассчитаны нормы основных климатических параметров (температуры воздуха, осадков, упругости водяного пара, атмосферного давления на уровне моря) на территории России за три 30-летних периода с шагом в 10 лет: 1961 – 1990, 1971 – 2000 и 1981 – 2010 гг.

Вопрос изменения климатических норм рассматривался и ранее, например в [3] исследовалось изменение на территории России разницы между нормами по температуре воздуха, полученными за два последовательных 30-летия – 1931 – 1960 и 1961 – 1990 гг. Результаты показали увеличение норм на большей части южной половины страны и уменьшение – на арктическом побережье и островах.

Территория России крайне неоднородна по своим климатическим условиям, поэтому на фоне глобального потепления на территории России выявлены районы, где потепления не происходит или наблюдается похолодание [4]. Целью данного исследования является выявление и изучение региональных особенностей изменения норм основных климатических параметров на территории России в последние десятилетия.

Данные

В исследовании использованы нормы по основным метеорологическим параметрам – температуре воздуха, атмосферным осадкам, числу дней с осадками более 1мм, упругости водяного пара и атмосферному давлению на уровне моря. Нормы вычислены за три 30-летних периода с шагом в 10 лет: 1961 – 1990 (N 1), 1971 – 2000 (N 2) и 1981 – 2010 гг. (N 3). Для всех метеорологических параметров рассчитаны следующие разности норм:

Результаты представлены в виде карт, полученных с помощью геоинформационной системы (ГИС) в регулярной азимутальной стереографической проекции. Использовался стандартный IDW-метод пространственной интерполяции с коэффициентами обратно пропорциональными квадрату расстояния (пакет программ «MAPINFO»).

На рис. 1 представлены разности норм ΔN 1 (1971 – 2000 и 1961 – 1990 гг.) по температуре воздуха на территории России в центральные месяцы сезонов. На Европейской территории России (ЕТР) потепление периода 1971 – 2000 гг. наиболее значительным оказалось зимой, особенно в крайних западных областях. Исключение составляют лишь горные районы Северного Кавказа. Объясняется это увеличением циклоничности над ЕТР в последние десятилетия ХХ века [5] и хорошо согласуется с полученными в данном исследовании уменьшением норм по атмосферному давлению и увеличением норм по осадкам и парциальному давлению

Рис. 1. Разность норм 1971 – 2000 и 1961 – 1990 гг. по температуре воздуха на территории России в центральные месяцы сезонов: а) январь; б) апрель; в) июль; г) октябрь

водяного пара. Осень в западных областях ЕТР стала более прохладной. На юге региона потепление в период 1971 – 2000 гг. сказалось в большей степени летом.

На Азиатской территории России (АТР) зима стала холоднее в восточных районах Чукотского АО и на севере Камчатского края. На остальной территории АТР термический режим в зимние месяцы не изменился. Наиболее значительные изменения произошли в летний период: гораздо теплее стало в Республике Саха-Якутия и на юге Западной Сибири, а в северных районах Западной Сибири и Красноярского края, на дальневосточном юге – холоднее. На некоторых метеорологических станциях Приморского края нормы по температуре за период 1971 – 2000 гг. в летние месяцы более чем на 1 °С меньше соответствующих норм за предыдущее тридцатилетие. Весна на большей части АТР стала теплее, а нормы по температуре в осенние месяцы в период 1971 – 2000 гг. увеличились в Западной Сибири и вдоль побережий дальневосточных морей. На огромных пространствах Восточной Сибири температурный режим осенью остался неизменным, а в отдельных районах на севере региона наблюдалось похолодание.

Значительные изменения в термическом режиме на территории России произошли в период 1981–2010 гг. (рис. 2). Зимой на фоне значительного потепления на большей части страны в некоторых районах наблюдалось похолодание. И если на юге Западной Сибири и Забайкалья отмечается незначительное уменьшение норм в последнее тридцатилетие, то в крайних северо-восточных районах (Чукотка, Магаданская область, север Камчатского края и восточные районы Якутии) климатические нормы уменьшились на 1–1,5 °С.

Рис. 2. Разность норм 1981 – 2010 и 1971 – 2000 гг. по температуре воздуха на территории России в центральные месяцы сезонов: а) январь; б) апрель; в) июль; г) октябрь

Весной зона уменьшения климатических норм протянулась от южных областей ЕТР через Южный Урал до Ямала, захватив большую часть Западной Сибири. Летом зоны уменьшения норм сжимаются до небольших очагов на юге Западной Сибири и Дальнего Востока, а увеличение норм на остальной территории страны не столь существенно, как зимой. Осень стала теплее практически на всей территории России, но наибольшее увеличение климатических норм в октябре произошло на северо-востоке ЕТР, Урале, в северной половине Западной Сибири, на Таймыре и Чукотке.

Наибольшие изменения климатических норм по осадкам в период 1971 – 2000 гг. произошли летом (рис. 3). Значительно больше

Рис. 3. Разность норм 1971 – 2000 и 1961 – 1990 гг. по осадкам на территории России в центральные месяцы сезонов: а) январь; б) апрель; в) июль; г) октябрь

осадков стало в юго-западных областях ЕТР, на юге Якутии и севере Забайкалья. Уменьшились климатические нормы на востоке ЕТР, большей части Западной Сибири и на огромной территории, охватывающей восточные районы Якутии, Магаданскую область, Чукотку и Камчатку. Последний очаг отрицательных значений Δ N 1 отмечается во все сезоны, но наибольшее уменьшение норм отмечается в этих районах зимой. Увеличение климатических норм по осадкам в результате увеличения повторяемости циклонов наблюдалось зимой в северной половине Европейской территории России, достигая максимальных значений в Псковской и Смоленской областях. А весна в западных областях ЕТР в период 1971 – 2000 гг. стала суше. Осенью климатические нормы увеличились на юге и юго-западе ЕТР, севере Западной Сибири, большей части Красноярского края и дальневосточном юге. Максимальное уменьшение норм в октябре отмечено на Алтае.

В последующее тридцатилетие общие тенденции изменения режима увлажнения на территории России сохранились (рис. 4). Максимальное изменение норм 1981 – 2010 гг. отмечено летом. В центре очага отрицательных значений ΔN 2, который охватил большую часть ЕТР, оказались центрально-черноземные области.

Рис. 4. Разность норм 1981 – 2010 и 1971 – 2000 гг. по осадкам на территории России в центральные месяцы сезонов: а) январь; б) апрель; в) июль; г) октябрь

Сказались сильные засухи, которые наблюдались в последнее десятилетие в центре и на юге ЕТР. Значительно уменьшились летние осадки также на Урале, в центральных районах Западной Сибири, Забайкалье, Хабаровском крае, на Сахалине и Камчатке. Зоны положительных значений ΔN2 летом гораздо меньше по площади. Летние осадки увеличились в крайних северо-западных и северо-восточных районах ЕТР, на юге Западной Сибири, большей части Красноярского края и в Приморье.

Зимой, в отличие от предыдущего тридцатилетия, осадки увеличились на всей Европейской территории России и севере Восточной Сибири, куда в последнее десятилетие все чаще проникали атлантические циклоны, принося более теплые и насыщенные влагой воздушные массы. В северо-восточных районах АТР климатические нормы по осадкам еще больше уменьшились, но в отличие от предыдущего тридцатилетия здесь стало больше осадков весной и осенью. Но в общем режим увлажнения переходных периодов в последнее тридцатилетие изменился в меньшей степени, чем в период 1971 – 2000 гг.

При столь значительных изменениях климатических норм по осадкам нормы по числу дней с осадками более 1 мм изменились несущественно практически на всей территории страны во все сезоны года, поэтому карты распределения ΔN 1 и ΔN 2 для этой климатической характеристики не приводятся.

На рис. 5 представлена разница норм 1971–2000 и 1961–1990 гг. по атмосферному давлению на уровне моря на территории России в центральные месяцы сезонов. Видно, что наибольшее изменение за период 1971 – 2000 гг. климатические нормы по давлению на уровне моря претерпели зимой. На Европейской территории, за исключением Северного Кавказа, в Западной Сибири, на большей части Восточной Сибири произошло понижение атмосферного давления в результате увеличения циклоничности, т. е. увеличения повторяемости циклонов. Наиболее значительное уменьшение климатических норм отмечено на северо-востоке ЕТР и Урале. На побережье дальневосточных морей в этот период наблюдался значительный рост атмосферного давления, особенно на Камчатке, в Магаданской области и на Чукотке.

Весной на большей части ЕТР климатические нормы также уменьшились, но не столь значительно. На АТР при довольно большой пестроте распределения ΔN1 можно отметить

Рис. 5. Разность норм 1971 – 2000 и 1961 – 1990 гг. по атмосферному давлению на уровне моря на территории России в центральные месяцы сезонов: а) январь; б) апрель;

увеличение атмосферного давления в северной половине и уменьшение – в южной. Летом разности норм невелики по абсолютной величине, при этом положительные их значения отмечены на севере и северо-востоке ЕТР, в Западной Сибири и на побережье дальневосточных морей, а на западе ЕТР и большей части Восточной Сибири – отрицательные. В октябре на большей части ЕТР климатические нормы увеличились, на АТР, за исключением южных районов Западной Сибири и восточного побережья Чукотки, – уменьшились.

В последнее тридцатилетие (1981 – 2010 гг.) режим атмосферного давления на территории России существенно изменился (рис. 6). В отличие от предыдущего тридцатилетия зимой и осенью возросло атмосферное давление в Западной Сибири. Наибольшее увеличение климатических норм отмечено весной на ЕТР, особенно в северо-западных областях, что свидетельствует об увеличении повторяемости антициклонального типа погоды, поэтому весна в последние десятилетия на ЕТР стала теплее и суше (см. рис. 2 и 4). Это справедливо и для летних месяцев на Европейской территории.

Рис. 6. Разность норм 1981 – 2010 и 1971 – 2000 гг. по атмосферному давлению на уровне моря на территории России в центральные месяцы сезонов: а) январь; б) апрель; в) июль; г) октябрь

На большей части АТР весной, в отличие от предыдущего тридцатилетия, атмосферное давление уменьшилось. Осенью климатические нормы, помимо Западной Сибири, увеличились также в северной половине Республики Саха-Якутия и в меньшей степени – на дальневосточном юге.

Климатические нормы по парциальному давлению водяного пара в период 1971 – 2000 гг. увеличились на ЕТР, за исключением Северного Кавказа, и не изменились на большей части АТР (рис. 7). Уменьшение норм в зимние месяцы в соответствии с уменьшением норм по температуре воздуха произошло на восточном побережье Чукотки и на севере Камчатского края. Весной при довольно сложном пространственном распределении ΔN 1 в южной половине АТР преобладают положительные значения, а на севере климатические нормы практически не изменились. Наибольших изменений климатические нормы в это тридцатилетие претерпели летом. Значительное уменьшение парциального давления водяного пара, которое обусловлено понижением температуры воздуха, отмечено на дальневосточном юге. На ЕТР следует отметить повышение парциального давления в южных областях.

Рис. 7. Разность норм 1971 – 2000 и 1961 – 1990 гг. по парциальному давлению водяного пара на территории России в центральные месяцы сезонов: а) январь; б) апрель;

Осенью увеличение парциального давления наблюдалось на юге и востоке ЕТР, Урале, большей части Западной Сибири и на побережье дальневосточных морей.

В последующее тридцатилетие (1981 – 2010 гг.) в январе отмечено изменение климатических норм парциального давления, аналогичное предыдущему тридцатилетию (рис. 8). Летом и осенью на большей части страны произошло увеличение парциального давления пара, обусловленное ростом температуры. Весной на юге ЕТР, Южном Урале и в восточных районах Западной Сибири климатические нормы по парциальному давлению водяного пара уменьшились.

Рис. 8. Разность норм 1981 – 2010 и 1971 – 2000 гг. по парциальному давлению водяного пара на территории России в центральные месяцы сезонов: а) январь; б) апрель; в) июль; г) октябрь

Кроме разностей норм в точке, рассчитаны средние значения (простое арифметическое среднее) разностей ΔN1 и ΔN2 для девяти квазиоднородных районов, определенных на основе классификации Алисова и использованных ранее в [6] (рис. 9).

Результаты для центральных месяцев сезонов представлены в табл. 1 и 2.

Рис. 9. Квазиоднородные районы на территории России: I – север европейской части и Западной Сибири, II – северная часть Восточной Сибири и Якутии, III – Чукотка и север Камчатки, IV – центр европейской части России, V – центр и юг Западной Сибири, VI – центр и юг Восточной Сибири, VII – Дальний Восток, VIII – Алтай и Саяны, IX – юг европейской части России

Данные табл. 1 и 2 также подтверждают наличие региональных особенностей в изменении норм основных метеорологических параметров. Например, значительное повышение зимних температур в период 1971 – 2000 гг. в центральных областях Европейской территории России (район IV) замедлилось в последующем тридцатилетии, но стали более теплыми лето и осень. А на юге ЕТР (район IX) в последнем тридцатилетии продолжилось потепление в зимний период. В северо-восточных районах Дальнего Востока (район III) отрицательные значения разностей норм зимой в последнее тридцатилетие стали меньше по абсолютной величине, т. к. значительное похолодание на Чукотке компенсировалось более теплыми зимами на Камчатке.

В режиме осадков следует отметить значительное увеличение зимних осадков (при уменьшении атмосферного давления) и уменьшение летних осадков (при увеличении атмосферного давления) в центральной части ЕТР (район IV).

Разности норм 1971 – 2000 и 1961 – 1990 гг. основных климатических параметров для квазиоднородных районов