что такое киста в спинном мозге

Киста позвоночника в пояснично-крестцовом отделе

Специалисты ЦМРТ более 15 лет специализируются на диагностике и лечении заболеваний суставов. Читайте подробнее на странице Лечение суставов.

Киста в позвоночнике – редко встречающаяся патология, характеризующаяся возникновением новообразования с жидким геморрагическим или ликворным содержимым. При малом размере протекает бессимптомно, обнаруживается случайно при МРТ диагностике. Крупные кисты провоцируют сдавливание нервных корешков, сосудов, что влечет появление хронических болей, нарушений кровообращения. Консервативным лечением занимаются врачи вертебролог и невролог, хирургическим — нейрохирург.

Рассказывает специалист ЦМРТ

Дата публикации: 16 Июля 2021 года

Дата проверки: 08 Октября 2021 года

Содержание статьи

Причины возникновения

Факторы, влияющие на образования врожденной кисты — патологии развития плода.

Появление кист провоцирует избыточная масса тела и создаваемая при этом нагрузка на позвоночный столб.

Симптомы

Опасность кистозных новообразований в бессимптомном течении при малых размерах. При увеличении проявляется комплекс симптомов:

Выраженность симптоматики возрастает по мере увеличения кистозного образования.

Классификация и виды кисты позвоночника

Кисты классифицируют по локализации новообразования в отделах позвоночника.

Периартикулярная киста на позвоночнике в поясничном отделе на фасеточных суставах. Также встречается в шейном и отделах, испытывающих повышенную нагрузку. В свою очередь подразделяются на синовиальную кисту позвоночника и ганглиозную.

Интрамедуллярные образования — внутримозговые, располагаются в спинном мозге, заполняя субдуральное пространство. Чаще локализуются в шейном отделе.

Дермоидная киста, располагается в грудном отделе — опасное новообразование, которое может перерождаться с доброкачественного на злокачественное.

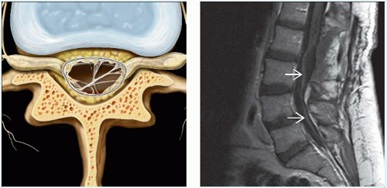

Периневральная киста крестцового отдела позвоночника с локализацией в оболочках спиномозговых нервов. При разрастании оказывает давление на нервные корешки, вызывая потерю чувствительности, парестезии, двигательные и расстройства органов малого таза.

Арахноидальная киста Тарлова с локализацией в крестцовом отделе позвоночника — разновидность периневральной кисты, характеризуется бессимптомным течением.

Ликворная киста в пояснично-крестцовом отделе встречаются арахноидального и перневрального типа. Симптомы зависят от того, в каком отделе локализуется новообразование.

Аневризматическая, образующаяся внутри кости и заполнена кровью, возникает в случае венозной обструкции или травмы. Внутрикостные кисты редко встречаются в костях позвоночника.

Также новообразования разделяют по происхождению на врожденные и приобретенные и по морфологическим признакам — истинная, ложная.

Как диагностировать

Рентгенография не выявляет кисты. Основной диагностический метод обнаружения новообразований — МРТ. Томография результативнее иных методов показывает мельчайшие изменения, такие как стеноз сосудов, сужение просвета каналов, кровотечение, воспалительные процессы. Указывает на границы, размер и точную локализацию новообразований.

При невозможности проведения МРТ из-за противопоказаний используют компьютерную томографию.

К какому врачу обратиться

При обнаружении вышеописанных симптомов необходимо обратиться к вертебрологу или неврологу, пройти МРТ-обследование. При размере кисты до 1,5 см показано консервативное лечение, свыше – хирургическое, которым занимается нейрохирург. Реабилитация пациентов входит в зону ответственности физиотерапевта, инструктора лечебной гимнастики.

Идиопатическая Сирингомиелия

Идиопатическая Сирингомиелия

Последнее редактирование: 09/10/2018, Доктор Мигель Б. Ройо Сальвадор, Номер в коллегии: 10389. Нейрохирурга и Невролога.

Что такое сирингомиелия?

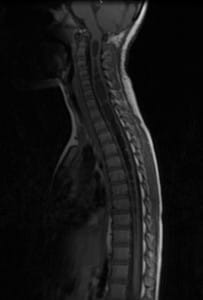

Спинной мозг – это орган нервной системы, он проходит внутри позвоночного столба от черепного отверстия, сообщающегося с позвоночным столбом, до первого поясничного позвонка. На всем его протяжении – от основания черепа до копчика, которым заканчивается позвоночный столб, – от него ответвляются чувствительные и двигательные нервы. Строение у спинного мозга такое же, как у головного, – центральная его часть, имеющая форму бабочки, состоит из серого вещества с преобладанием нервных клеток и оболочки из белого вещества с преобладанием нервных волокон. Болезнь, при которой в спинном мозге образуется полость, похожая на кисту, поражает в основном серое вещество и называется сирингомиелией, поскольку отверстие в центральном спинномозговом канале придает спинному мозгу вид флейты (по-гречески “сиринкс”).В большинстве случаев происхождение сирингомиелии неизвестно.

В нашем Институте благодаря более чем 40 лет исследований причины Сирингомиелии была разработана хирургическая минимально инвазивная техника для лечения идиопатической Сирингомиелии: рассечение концевой нити на уровне крестца с уникальным методом Filum System ® (Больше информации вы можете прочесть ниже).

Рис 1.– Мужчина 26 лет, жалобы на потерю температурной чувствительности в левой половине тела и головы, особенно заметную при приеме душа. Болезнь проявилась год назад. После хирургического вмешательства – рассечения концевой нити спинного мозга – чувствительность восстановилась сразу же после операции. В течение 5 лет после операции сирингомиелия протекает практически бессимптомно.

Какие симптомы у сирингомиелии?

У больных изменяется чувствительность в какой-либо части тела, чаще всего в руках, при этом больные ощущают прикосновение, но не чувствуют температуры предметов, поэтому, не ощущая боли, могут получать сильные ожоги. Теряется мышечная масса, а вместе с ней и физическая сила. Изменяется походка. Сирингомиелия может привести к инвалидности.

Какие причины могут вызывать сирингомиелию?

Иногда причины сирингомиелии можно установить, например, в случае травмы, опухоли, инфекции, сращении спинного мозга в поясничном отделе позвоночника при таких врожденных заболеваниях, как “spina bifida” (расщепленный позвоночник), менингоцеле или миеломенингоцеле. Но в большинстве других случаев, кроме вышеупомянутых, определить причину сирингомиелии не представляется возможным.

В чем заключается новизна подхода к лечению сирингомиелии, предлагаемого Барселонским Институтом Киари (БИКСС)?

Так называемая идиопатическая сирингомиелия, или сирингомиелия неизвестного происхождения, с точки зрения некоторых авторов связана с нарушением оттока спинномозговой жидкости или наличием небольшой задней ямки. Нарушения оттока действительно существуют, но они не настолько велики, чтобы вызывать столь серьезные поражения. Кроме того, исследования той части черепной коробки, в которой заключен мозжечок, не показали никаких различий в размерах у пациентов с сирингомиелией и в норме.

Существуют достаточно убедительные доводы в пользу той теории, что к сирингомиелии приводит отмирание клеток центрального канала спинного мозга, связанное с нарушением кровоснабжения, вызванным растяжением спинного мозга. Натяжение передается через концевую нить и ее место прикрепления – копчиковую связку. И концевая нить, и копчиковая связка у взрослого человека не несут никаких функций.

На экспериментах с животными доказано, что даже при легком натяжении спинного мозга его нейроны перестают функционировать, поскольку нарушается нормальное кровообращение.

У человека это натяжение, если оно достаточно сильное, может уменьшить кровоснабжение центрального канала спинного мозга; в этой зоне проходят важные артерии, снабжающие спинной мозг, и располагаются центростремительные медуллярные артерии, особенно в шейном отделе, где может создаваться препятствие оттоку. Нарушение кровоснабжения приводит к некрозу, часть спинномозговой ткани отмирает, захватывается межклеточной интрамедуллярной жидкостью и образует кисту в центральном канале спинного мозга. Собственно это и называется сирингомиелией. Болезнь была описана еще 500 лет назад, но причины ее до сих пор не известны.

Какое значение имеет это открытие для больных сирингомиелией?

Сейчас можно остановить развитие сирингомиелии простой хирургической операцией – рассечением одной из двух связок, создающих напряжение в спинном мозге. После этого улучшается кровоснабжение спинного мозга.

Рассечение концевой нити спинного мозга избавляет пациента от всех симптомов сирингомиелии?

Большинство симптомов сирингомиелии связаны с необратимым поражением нервной ткани, а заменить ее невозможно. И хотя есть возможность использовать вместо погибших замещающие их нервные сплетения, а некоторые клетки и сплетения, пусть и перестают работать, но не отмирают и после улучшения кровотока могут восстановить свою функцию, принося некоторое облегчение больному, все же чем раньше будет устранено натяжение спинного мозга, тем лучше будет прогноз.

Что из себя представляет операция по рассечению концевой нити?

При хирургическом вмешательстве через небольшое отверстие в крестцовой кости, в нижней части спины, где отсутствует вероятность нарушить механику позвоночного столба, просматривается концевая нить спинного мозга и методом микрохирургии рассекается. Вся операция занимает около получаса, и госпитализация пациента ограничивается одним днем.

Существуют ли какие-то нежелательные последствия рассечения этой связки?

Концевую нить образуют пустые оболочки спинного мозга в самом нижнем его отделе – пояснично-крестцовом. У человеческого эмбриона позвоночный столб и спинной мозг одинаковой длины, и их разделяют оболочки – твердые, паутинные и мягкие. В процессе нормального роста позвоночный столб взрослого человека примерно на 20 см превышает длину спинного мозга. Оболочки, которые отделяют спинной мозг от позвоночного столба в области крестца и поясницы, твердые, паутинные и мягкие, уже не содержат в себе спинного мозга и собираются в нечто вроде фиброзного шнура, образуя концевую нить; это окончание спинного мозга напоминает носок, который мы до половины натянули на ногу, и пустую часть этого носка можно отрезать без всякого вреда для ноги. Точно так же без всяких последствий можно разрезать концевую нить спинного мозга в любой ее части (1, 2).

Существуют ли какие-то другие последствия натяжения спинного мозга?

Натяжение концевой нити не только провоцирует сирингомиелию, но и порождает в позвоночном столбе сгибательный рефлекс, ведущий к сколиозу. Чтобы избежать напряжения спинного мозга, оно заставляет нижний отдел головного мозга, так называемые миндалины мозжечка, опуститься вниз по затылочному отверстию, через которое черепная коробка сообщается с позвоночным столбом. Этим вызывается аномалия Арнольда-Киари – заболевание, описанное 100 лет назад, причина которого до сих пор остается неизвестной.

Что происходит с сирингомиелической кистой?

При сирингомиелии рассечение концевой нити спинного мозга задерживает развитие болезни. Киста, образующаяся в результате отмирания клеток, может оставаться без изменений, но может и исчезнуть при спонтанном открытии пространства, окружающего спинной мозг, или же сместиться в его центральный канал, где есть эпендимальный канал, через который центральный канал спинного мозга сообщается с полостями головного мозга. Симптомы сирингомиелиипорождаются отмиранием клеток и токсическим опухолевым воздействием кисты. Рассечение концевой нити спинного мозга оказывает два благотворных эффекта: задерживает отмирание клеток, которое вызывалось натяжением спинного мозга, и уменьшает токсическое опухолевое воздействие кисты на спинной мозг.

Этот метод уже применялся в лечении пациентов с сирингомиелией?

Были прооперированы пациенты с идиопатической сирингомиелией, как отдельно, так и в сочетании с идиопатическим сколиозом и/или синдромом Арнольда-Киари I. Было задержано развитие заболевания и были достигнуты улучшения, в некоторых случаях выдающиеся.

Например?

Вы можете найти описания случаев в разделе Свидетельства пациентов: Идиопатическая Сирингомиелия.

Сирингомиелия причины, симптомы, методы лечения и профилактики

Сирингомиелия — хроническая патология центральной нервной системы, при которой центральный канал спинного мозга расширяется, вокруг него образуются многочисленные мелкие полости с ликвором внутри. Развитие болезни происходит волнообразно: периоды нарастания клинической симптоматики сменяются стабилизацией, когда патология не прогрессирует, и уже развившийся дефект сохраняется. Заболевание сопровождается нарушениями чувствительности, жгучими болями в туловище и конечностях, мелкими подергиваниями рук и ног.

Достоверная причина заболевания не установлена. Врачи предполагают, что болезнь связана с нарушением развития нервной трубки. Полностью вылечить заболевание невозможно: оно начинается в молодом возрасте и протекает на протяжение всей жизни пациента.

Причины сирингомиелии

Врачи и исследователи не могут установить точную причину появления сирингомиелических кист. Чаще всего выдвигают теорию нарушения развития нервной трубки. В норме у плода в утробе повышено давление ликвора в полостях головного мозга. За счет этого происходит его дренирование в центральный канал спинного мозга, субарахноидальное пространство. При сирингомиелии развитие нервной трубки нарушено, полноценное дренирование не происходит и ликвор оказывается в центральном канале, сильно растягивая его. Растяжение носит постепенный характер и продолжается в течение всей жизни пациента.

К менее распространенным теориям относятся посттравматическая, согласно которой патологию провоцирует перенесённая травма, и сосудистая — развитие заболевания обусловлено хроническим нарушением спинального кровообращения.

Статью проверил

Дата публикации: 24 Марта 2021 года

Дата проверки: 24 Марта 2021 года

Дата обновления: 09 Ноября 2021 года

Содержание статьи

Симптомы сирингомиелии

Основной признак заболевания — нарушения чувствительности в области туловища, верхних конечностей, иногда — лица. Пациент теряет температурную и болевую чувствительность и из-за этого может получить тяжёлые травмы и ожоги. Его беспокоят покалывания, чувство ползающих мурашек, сильные жгучие боли.

Сосудистые нарушения провоцируют ухудшение питания тканей и следующие признаки:

У некоторых новорожденных нарушения формирования нервной трубки провоцируют сильно выраженную симптоматику — дизрафический статус:

Разновидности

Заболевание разделяют на разновидности по уровню поражения спинного мозга и распространенности патологического процесса:

По поражению спинного мозга

По области локализации

Патология может охватывать любой отдел позвоночника — шейный, грудной или пояснично-крестцовый. Иногда заболевание протекает в стволовой форме, то есть поражает нижнюю часть головного мозга, реже — в стволово-спинальной, когда поражения ствола мозга и спинного мозга сочетаются.

Диагностика

Диагноз сирингомиелия ставят на основании сбора жалоб, результатов неврологического осмотра с оценкой чувствительности, мышечного тонуса и осмотром кожи. Чтобы подтвердить заболевание, пациенту рекомендуют пройти электронейромиографию, компьютерную и магнитно-резонансную томографию. В ходе аппаратных обследований выявляют признаки поражения спинного мозга, проблемы с проведением нервных импульсов, расширение центрального спинномозгового канала и наличие патологических полостей вокруг него.

Врачи клиники ЦМРТ назначают пациентам с подозрением на сирингомиелию следующие методы диагностики и лабораторные анализы:

Лечение кисты позвоночника

Киста позвоночника представляет собой полость, заполненную жидкостью (геморрагической, ликворной и т. д.). Кистозные образования в позвоночнике являются достаточной редкой патологией, и киста может быть расположена в любом из ее отделов (от шейного до пояснично-крестцового). Киста позвоночника может протекать бессимптомно и нередко может быть диагностирована случайно или проявляться лишь хронической тупой болью. Лечение кисты позвоночника зависит от локализации кисты, ее размеров и от степени воздействия на близлежащие структуры.

Разновидности кисты позвоночника

По происхождению кисты позвоночника делятся на:

В зависимости от морфологических особенностей (структуры стенки) киста может быть:

Размер, расположение и форма кисты позвоночника варьируются в зависимости от генеза образования.

Кисты позвоночника подразделяются на морфологические типы:

Периневральная киста позвоночника.

Аневризмальная киста.

Аневризмальная киста позвоночника представляет полостное образование внутри костной ткани позвонка, которая постепенно увеличивается и заполнено венозной кровью. Это серьезная патология встречается достаточно редко, ассоциирована с опухолеподобными заболеваниями и нередко приводит к выраженным переломам позвонков. Киста развивается чаще в детстве, главным образом у девочек. Причиной формирования аневризмальной кисты обычно является травма.

Арахноидальная киста. Арахноидальная киста позвоночника (киста Тарлова) это полостное образование, стенки которой выстланы паутинной оболочкой спинного мозга. При размерах более 15 мм, она может оказывать компрессионное воздействие на нервные корешки и спинной мозг, что будет проявляться характерной симптоматикой.

Ликворная киста позвоночника

Причины

Причины образования кисты позвоночника многообразны:

Для приобретенных опухолей:

Симптомы

Симптомы кисты позвоночника зависят от причины развития, от их размера и местоположения. Опухоли небольшого размера обычно вообще не проявляются и обнаруживаются случайно при обследовании на другие заболевания. В случае прогрессирования заболевания, размер кисты увеличивается, и она начинает оказывать давление на спинномозговые корешки. И как следствие:

Боль, появляющаяся во время движений, после длительного сидения и локализованная в месте проецирования кисты в позвоночнике. По степени интенсивности, боль может быть тяжелой или слабой.

Диагностика кисты позвоночника

Диагноз кисты позвоночника основан на комплексном обследовании.

Методы исследования:

Лечение кисты позвоночника

Консервативное лечение кисты позвоночника включает:

Медикаментозное лечение

Физиотерапия

ЛФК. Лечебная гимнастика начинается с минимальной нагрузки и под строгим контролем врача. ЛФК проводится после устранения острого болевого синдрома и позволяет укрепить мышцы спины и стабилизировать позвоночник.

Иглорефлексотерапия (акупунктура, электроакупунктура, лазерная терапия).

Хирургическое удаление кисты позвоночника

Хирургическое лечение кисты позвоночника выполняется для устранения компрессии корешков и спинного мозга, улучшения кровообращения, восстановления нарушенной чувствительности и двигательной активности, а также нарушений функций внутренних органов. И, как следствие, оперативное лечение кисты позвоночника позволяет предотвратить инвалидность и максимально восстановить работоспособность.

Как правило, крупные опухоли удаляются. Объем и тип хирургического вмешательства определяется нейрохирургом после постановки диагноза. Обычно опухоль удаляется методом пункции или полностью вырезается со всеми ее стенками.

Операции по удалению кисты позвоночника могут проводиться с помощью эндоскопических методов или под рентгеновским или КТ контролем, что значительно снижает риск послеоперационных осложнений.

Профилактика

Прогноз

Прогноз кисты позвоночника, с небольшими размерами и клинически не проявляющей себя, благоприятен как для жизни, так и для работы. С большими кистами позвоночника и несвоевременным лечением прогноз для работоспособности может быть неблагоприятен. Учитывая, что длительная компрессия корешков может приводить к необратимым изменениям в нервах, кисты позвоночника могут быть причиной инвалидности, со стойкими нарушениям, как двигательных функций, так и работы многих органов и систем. Кроме того, опухоли имеют определенный процент рецидива даже после операционного лечения. Поэтому, лучше контролировать состояние здоровья и выполнять простые меры для предотвращения развития кист позвоночника.

Что такое киста в спинном мозге

Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского РАМН, Москва

Особенности естественного течения сирингомиелии

Журнал: Журнал «Вопросы нейрохирургии» имени Н.Н. Бурденко. 2020;84(3): 76-81

Зуев А. А. Особенности естественного течения сирингомиелии. Журнал «Вопросы нейрохирургии» имени Н.Н. Бурденко. 2020;84(3):76-81.

Zuev A A. Features of syringomyelia natural course. Zhurnal Voprosy Neirokhirurgii Imeni N.N. Burdenko. 2020;84(3):76-81.

https://doi.org/10.17116/neiro20208403176

Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского РАМН, Москва

Редкость сирингомиелии (СМ) и малое количество информации об этом заболевании приводят к отсутствию единой концепции лечения и преемственности между неврологами и нейрохирургами. В настоящее время нет объективных данных о времени, целях и задачах оперативных вмешательств по поводу СМ, а также о сопряженном с этим лечением риском. Цель исследования — изучить естественное течение сирингомиелии и определить, у каких пациентов заболевание прогрессирует со временем, как изменяются размеры кисты, влияет ли это на состояние пациентов, какие симптомы появляются первыми при прогрессировании заболевания. Материал и методы. Ретроспективно проанализированы истории болезни 40 пациентов с СМ, которым операция не проведена по разным причинам (отсутствие показаний, отказ пациента, операция пациенту не предлагалась и др.). Клинические проявления на момент выявления заболевания обнаружены у 28 (70%) пациентов. Несмотря на проводимое консервативное лечение, у 17 (60,7%) из них симптоматика стала прогрессировать со временем. У 8 (28,6%) пациентов симптоматика за время наблюдения не изменилась, у 5 больных этой группы жалобы появились в детстве и не прогрессировали с течением времени. Результат. Улучшение общего состояния отметили 3 (10,7%) пациента, у двоих из них сирингомиелическая киста на магнитно-резонансных томограммах не изменилась, а у одного больного самостоятельно регрессировала через 2,5 года после выявления. Только у 1 (8,3%) из 12 пациентов, не имевших клинических проявлений заболевания в течение 62±13 месяцев, появились нарушения чувствительности в руках, которые со временем стали прогрессировать. На основании полученных данных определены показания к операции при сирингомиелии. Заключение. Ретроспективный анализ естественного течения сирингомиелии показал, что только 47,5% больных с обнаруженными при магнитно-резонансной томографии сирингомиелическими кистами нуждаются в хирургическом лечении. Остальным пациентам требуется динамическое наблюдение.

Российский научный центр хирургии им. акад. Б.В. Петровского РАМН, Москва

Список сокращений

МРТ — магнитно-резонансная томография

ЦСЖ — цереброспинальная жидкость

Сирингомиелия (СМ) — заболевание, которое характеризуется образованием кистозных полостей в спинном мозге, содержащих жидкость, идентичную цереброспинальной (ЦСЖ) и межклеточной жидкости. Полость может образоваться в результате расширения центрального канала или находиться в самом веществе спинного мозга, а стенки ее выстланы эпендимальными клетками или глиозной тканью. СМ всегда связана с основным заболеванием, которое характеризуется нарушением циркуляции ЦСЖ, фиксацией спинного мозга или наличием объемного образования в спинном мозге [1, 2].

Распространенность СМ составляет 8—9 случаев на 100 тыс. населения. Редкость данного заболевания, низкая информированность о нем, отсутствие единой концепции лечения и преемственности между неврологами и нейрохирургами становятся причиной неоправданной тактики лечения и, нередко, глубокой инвалидизации пациентов [2—4]. Эти же причины приводят к отсутствию у большинства нейрохирургов объективной информации о целях и задачах операции по поводу СМ, а также о сопряженном с этим лечением риске. Одни авторы рекомендуют проводить операцию всем пациентам с кистой спинного мозга, другие — только тем, у кого есть неврологическая симптоматика, третьи — пациентам с прогрессивным нарастанием симптомов заболевания [5].

СМ может развиться в результате любого заболевания, приводящего к нарушению ликвороциркуляции в области спинного мозга. В ряде случаев она может носить врожденный характер или развиться в раннем детском возрасте [6, 7]. У небольшого количества пациентов этиологический фактор сирингомиелии со временем может исчезнуть, а киста в спинном мозге сохранять [8, 9]. Например, в возрасте 5—12 лет головной мозг растет быстрее костей черепа, что у некоторых подростков приводит к несоответствию объемов мозжечка и задней черепной ямки, смещению миндалин мозжечка в большое затылочное отверстие, нарушению ликвородинамики на краниовертебральном уровне и развитию сирингомиелии [10]. Со временем объем черепа увеличивается, ликвородинамические нарушения регрессируют, сирингомиелическая киста уменьшается и/или исчезает. У небольшого числа больных происходит самостоятельное излечение [8].

Предположим, что киста полностью не исчезла, а во время своего развития не вызвала никакой клинической симптоматики, или симптомы появились в детстве и не прогрессировали в течение длительного времени. Во взрослом возрасте такой пациент может выполнить магнитно-резонансную томографию (МРТ) спинного мозга и узнать о наличии сирингомиелии. Что предолжить этим пациентам? Подобная ситуация может возникнуть при сколиозе, арахнопатии, экстрадуральной компрессии, синдроме «укороченной конечной нити» и прочих. Перечисленное не позволяет однозначно ответить на вопрос, является ли наличие кисты показанием к операции. Зависит ли тактика лечения от этиологии сирингомиелии? Служит ли имеющаяся неврологическая симптоматика поводом для ее проведения? Наблюдать ли за пациентами или оперировать их при стабильной клинической картине? Что делать при увеличении сирингомиелической кисты или прогрессировании неврологической симптоматики?

У 75% больных этиологическое заболевание (синдром фиксированного спинного мозга, арахнопатия, в некоторых случаях аномалия Киари и экстрадуральная компрессия) не вызывает никакой неврологической симптоматики или она минимальна. Тактика и срок лечения таких больных зависят от клинических проявлений СМ.

Цель исследования — изучить естественное течение сирингомиелии и определить, у каких пациентов заболевание прогрессирует со временем, как изменяются размеры кисты, влияет ли это на состояние пациентов, какие симптомы появляются первыми при прогрессировании заболевания.

Материал и методы

В исследование включено 40 пациентов с СМ, которым операция не проведена по разным причинам (отсутствие показаний, отказ пациента от операции и др.). Диагноз СМ установлен на догоспитальном этапе на основании данных МРТ спинного мозга.

Больные разделены на две группы: без клинических проявлений СМ и с клиническими проявлениями заболевания.

На основании анализа данных, полученных при изучении этих больных, планировалось определить, у каких пациентов заболевание прогрессирует во времени, как изменяются размеры кисты, и влияет ли это на состояние пациентов, какие симптомы появляются первыми при прогрессировании заболевания?

До настоящего времени нет четких показаний к операции при СМ, поэтому необходимо также определить, какие пациенты нуждаются в операции, а в каком случае следует продолжать динамическое наблюдение?

Критерии включения в исследуемую группу:

— наличие сирингомиелической кисты диаметром более 3 мм, любой локализации, протяженностью более 2 сегментов;

— срок наблюдения от момента установления диагноза более 3 лет;

— наличие минимум двух исследований МРТ с диапазоном в 3 года и более;

— отсутствие психических заболеваний;

— отсутствие опухолей центральной нервной системы;

— отсутствие тяжелых сопутствующих заболеваний нервной системы, которые могли бы повлиять на клиническую картину.

Все больные опрошены с помощью анкет, изучены данные МРТ, проведен анализ имеющейся медицинской документации. Особое внимание уделялось клиническим проявлениям заболевания на момент его начала, их динамике и оценке того, как динамика коррелировала с размерами сирингомиелической кисты.

По наличию клинических проявлений СМ на момент установления диагноза пациенты разделены на две группы — у 28 (70%) имелась неврологическая симптоматика (прогрессирующая или стабильная во времени), а у 12 (30%) неврологическая симптоматика отсутствовала. На контрольных МРТ определяли локализацию кисты, ее протяженность, размеры, индекс Вакуэро [11], изучались изменения размеров сирингомиелической кисты на протяжении времени. Сравнения проводили между исходными данными МРТ и данными МРТ, на которых отмечались максимальные изменения. Мужчин было 17 (42,5%) человек, женщин — 23 (57,5%). Средний возраст пациентов составил 40±21 год. Причины развития СМ у этих пациентов представлены в табл. 1.

Функциональный статус пациентов на момент установления диагноза оценивали по шкалам Карновского, McCormick, mJOA. Средняя длительность наблюдения за пациентами составила 84±47 мес. В момент выявления СМ оперативное лечение предложено 12 (30%) пациентам, однако они от нее отказались по личным причинам. Остальным 28 (70%) пациентам в момент выявления заболевания операцию не предлагали.

Результаты и обсуждение

Всем пациентам диагноз СМ установлен после проведения МРТ, при этом клинические проявления заболевания на этот момент обнаружены только у 28 (70%) из них. Остальные пациенты не имели неврологической симптоматики. За период наблюдения пациентам выполнено от 1 до 8 контрольных МРТ исследований. По данным МРТ, сирингомиелия у 23 из них сочеталась с аномалией Киари, у 10 — с признаками арахнопатии, у 1 — с экстрадуральной компрессией, у 4 — с синдромом «укороченной конечной нити». Киста локализовалась на всем протяжении спинного мозга у 6 (15%) пациентов, у 12 (30%) — в шейном отделе, у 9 (22,5%) — на шейно-грудном уровне, у 10 (25%) — в грудном отделе спинного мозга и у 3 (7,5%) — на грудопоясничном уровне.

Симптомы, выявленные при обращении пациента за медицинской помощью, представлены в табл. 2.

Функциональный статус пациентов был следующим: среднее значение по шкале Карновского — 74,7, среднее McCormick — 1,9, среднее mJOA — 13 бал лов. Средняя протяженность сирингомиелической кисты составила 136 мм, а средний индекс Вакуэро — 38,2%.

Период наблюдения за 12 (30%) пациентами без неврологической симптоматики составил 62±13 мес. В течение этого времени только у 1 (8,3%) больной появились нарушения чувствительности в руках, которые со временем стали прогрессировать. Это стало поводом для определения у нее показаний к операции. За остальными больными (91,7%) продолжается динамическое наблюдение. Учитывая полученные данные, можно сказать, что наличие СМ без сопутствующей клинической симптоматики не является показанием к операции, так как состояние пациентов остается стабильным в течение длительного времени. За такими пациентами следует проводить динамичес-кое наблюдение и в случае появления неврологической симптоматики решать вопрос об оперативном лечении. По данным литературы, СМ имеет хроническое прогредиентное течение [1—3, 10]. В нашем исследовании такое течение отмечено у всех пациентов. Молниеносные формы описаны в единичных публикациях. Если организовать регулярное наблюдение за пациентом, то хирургическое лечение будет проведено вовремя, а риск развития необратимых неврологических нарушений минимален.

У 28 пациентов при выявлении СМ имелись те или иные неврологические симптомы. Несмотря на проводимое консервативное лечение, у 17 (60,7%) больных симптоматика стала медленно прогрессировать в динамике. Наиболее часто усугублялись двигательные нарушения. В нашей серии у 8 из 10 пациентов с моторным дефицитом он нарастал. Несколько реже нарастали нарушения функции тазовых органов (у 3 из 5 пациентов), чувствительные нарушения (у 7 из 24 пациентов) и атаксия (у 4 из 11 пациентов). С использованием метода дисперсионного анализа выявлена зависимость — наличие моторного дефицита у больного с СМ является предик-тором прогрессирования заболевания (r=0,68). Других закономерностей статистические методы анализа не выявили.

Функциональные изменения в спинном мозге, возникающие под действием кисты, могут носить необратимый характер, поэтому больным с прогрессированием заболевания показана операция. Целью операции является стабилизация состояния и предупреждение глубокой инвалидизации пациента. Особого внимания заслуживают больные с первичными двигательными нарушениями. Тактика лечения таких пациентов должна быть максимально агрессивна в плане хирургии.

В меньшинстве случаев — у 8 (28,6%) пациентов симптоматика за время наблюдения не изменилась, у 5 больных в этой группе жалобы появились в детстве и не прогрессировали. Улучшение общего состояния отметили 3 (10,7%) пациента, у двоих из них вид сирингомиелической кисты на МРТ не изменился, а у одного больного киста самостоятельно регрессировала через 2,5 года после выявления. Стабильное состояние больных с СМ может рассматриваться как повод для продолжения динамического наблюдения, и лишь при нарастании симптомов или увеличении размеров кисты пациентам показана операция.

Размеры кисты спинного мозга со временем изменились у 15 пациентов. Все изменения произошли у больных с неврологическими проявлениями на начало заболевания. У 1 (2,5%) пациента сирингомиелическая киста исчезла, у остальных 14 (35%) — увеличилась. В среднем киста выросла на 2,1 сегмента, а индекс Вакуэро увеличился на 9,6%. Все изменения в размерах кисты начинались через 32±20 мес. Нами выявлена зависимость между увеличением размеров кисты и прогрессированием клинических проявлений заболевания. У 12 из 14 пациентов с ростом кисты отмечалось прогрессирование неврологической симптоматики. Коэффициент корреляции между этими двумя показателями составил 0,71 (p