что такое греческая фаланга

Происхождение гоплитской фаланги

Городское ополчение

Появление на поле боя гоплитской фаланги по времени совпадает с возникновением в Греции системы городов-государств (полисов), каждый из которых являлся центром автономной территории. Афины, возникшие из объединения предшествовавших городу сельскохозяйственных поселений, стали центром Аттики, Аргос объединил вокруг себя Арголиду, Спарта — Лаконию и т.д. В авангарде этого процесса выступали богатые земледельческие регионы, в которых проживало многочисленное население. В горных, лишённых плодородной земли областях центральной части Пелопоннеса, Северной и Северо-Западной Греции эти процессы протекали гораздо медленнее. Здесь население продолжало жить разбросанными на большом расстоянии друг от друга небольшими поселениями, как это было в гомеровскую эпоху. Всего на территории материковой Греции, на островах Эгеиды и в Малой Азии насчитывалось от 200 до 700 самостоятельных городских центров.

Такого рода совместное участие граждан в защите осаждённого врагами города рисует Гомер в знаменитом описании щита Ахилла:

«Город другой облежали две сильные рати народов,

Или разрушить, иль граждане с ними должны разделиться

Всеми богатствами, сколько цветущий их град заключает.

Те не склонялись ещё и готовились к тайной засаде.

Стену стеречь по забралам супруг поставив любезных,

Юных сынов и мужей, которых постигнула старость,

Сами выходят; вождями их идут Арей и Паллада…»

Описанная далее сцена сражения обеих армий живо напоминает столкновение двух фаланг гоплитов, как они приводятся в более поздних текстах и представлены в изобразительных источниках:

«Строем становятся, битвою бьются по брегу речному;

Колют друг друга, метая стремительно медные копья».

Набор и мобилизация

Одно из важнейших отличий гоплитских армий состоит в их большей численности в сравнении с армиями предшествующего времени. Представление о мобилизационном потенциале Греции гомеровского времени мы можем составить на основе «Каталога кораблей», завершающего II песнь «Илиады». В этом перечне представлены 29 ополчений, собранных из 164 различных мест Греции. Все ополчения расписаны по кораблям и выступают в поход под предводительством своих вождей. Афиняне, как следует из данных «Каталога», для участия в походе смогли выставить 50 кораблей, что при расчёте экипажа в среднем 50 человек на корабль даёт общую численность 2500 воинов.

К эпохе греко-персидских войн мобилизационный потенциал афинян вырос как минимум втрое. Афинская армия, сражавшаяся против персов при Марафоне в 490 году до н.э., насчитывала в своих рядах 9000 гоплитов. Тот же рост мы видим и в отношении других армий, численность которых нам известна. Царь Спарты Менелай, согласно «Каталогу», привёл с собой под стены Трои 60 кораблей, то есть примерно 3000 воинов, собранных со всей Лаконии. В сражении при Платеях в 479 году до н.э. спартанская армия насчитывала уже 10 000 воинов, из которых половина была спартиатами, а половина — периэками.

В «Каталоге кораблей» приводятся имена 46 вождей греков и ещё 30 имён предводителей троянцев и их союзников. Всего с обеих сторон мы знаем по именам около 500 участников событий. Хотя Гомер в своём описании и концентрирует внимание на вождях и предводителях, очевидно, количественную основу армии греков составляли рядовые воины, о которых нам известно очень немного. Один из них — безымянный служитель Ахилла, облик которого принял Гермес, чтобы сопроводить Приама в стан мирмидонян:

«Я Ахиллесов служитель, в одном корабле с ним приплывший;

Родом и я мирмидонец; родитель мой храбрый Поликтор;

Муж и богатый и старец, как ты, совершенно маститый.

Шесть у Поликтора в доме сынов, а седьмой пред тобою;

Жребий меж братьев упал на меня, чтоб идти с Ахиллесом».

По словам «сына Поликтора», его отец не простой человек, а относится к имущественной верхушке мирмидонян. Сложно сказать, по собственной ли воле этот воин участвовал в походе или вследствие каких-то общих обязательств. Упомянутый здесь «жребий» (κλήρος) как будто означает нечто большее, нежели просто систему личных связей между Ахиллом и первыми лицами народа, чьи сыновья на общем корабле с предводителем отправляются к заморским берегам за добычей. Возможно, уже здесь мы встречаем какой-то аналог более позднего военного набора, когда необходимая для похода численность ополчения при помощи жеребьёвки раскидывалась на весь военнообязанный класс горожан. Правда, из этого краткого отрывка невозможно выяснить, кто участвовал в жеребьёвке: все военнообязанные мирмидоняне или только сыновья Поликтора, которые метали жребий меж собою, чтобы решить, кто из них покинет отчий дом.

Важным доводом в пользу того, что отправлявшиеся под стены Трои ополчения набирались из широкого круга граждан и между воинами в походе сохранялись принесённые из дома традиционные связи, является широко известный совет Нестора выстроить воинов в бою по «племенам» (φῦλα) и «коленям» (φρήτρας). «Пусть, — говорит пилосский старец, — помогает колено колену и племени племя». По филам и фратриям в греческом полисе велись списки граждан, распределялись земельные участки, осуществлялись выборы должностных лиц, собирались деньги на общие расходы и т.д. Для участия в совместном походе каждая фила должна была выставить определённое количество воинов из числа зарегистрированных в её списках граждан. Эти воины являлись близкими соседями, а иногда даже приходились друг другу родственниками. Солидарность, основанная на повседневных соседских связях, неизбежно должна была способствовать их взаимовыручке на поле боя. Так же — по филам и фратриям — набиралось и строилось на поле боя афинское войско при Марафоне.

Военный класс

Новая этика

Отборные отряды, наподобие спартанских всадников, фиванского Священного отряда или аргосских логадов, оставались последним пристанищем для потомков богов и героев. Входившие в их состав воины отбирались по одному на основе происхождения и заслуг, однако в сражение они вступали в общем строю. С появлением фаланги на поле боя её успех определялся в большей степени совместными действиями массы рядовых бойцов, нежели героизмом отборных воинов. Вышли из употребления поединки перед строем, в которых аристократы могли продемонстрировать свою храбрость и мастерство. Мужество и военная доблесть гоплитов заключались в том, чтобы сражаться в общем строю, локоть к локтю со своими боевыми товарищами. Победа в этих условиях обезличивалась, становясь достоянием всех воинов, а не отдельных героев.

В 490 году до н.э. афинское народное собрание решало вопрос о памятнике Мильтиаду, командовавшему войском в сражении при Марафоне. Рассказывают, что один из участников обсуждения спросил: «Разве Мильтиад один побил персов, что ему нужно ставить памятник?»

Возникновение греческой фаланги. Развитие фаланги. Поражения «непобедимых» спартанцев.

Нет единого мнения по поводу времени создания «Илиады», но, как правило, историки называют дату около VIII – VII веков до н.э. То есть уже в ту эпоху было известно о таком порядке построения. Считается, что впервые [1] фаланга была применена в битве при Гисиях около 669 г. до н. э., когда царь Фидон разбил с её помощью спартанское войско. Спартанцы по достоинству оценили преимущества такого плотного строя и уже к середине VI века до н.э. с помощью тяжеловооруженных гоплитов Лакония подчинила себе большую часть Пелопоннеса.

Как выглядела фаланга и в чём её преимущества?

Это – большое по протяженности плотное построение в несколько шеренг, в которой воины вооружены длинным копьем и щитом. Такое построение способствовало концентрации удара, унификации и удешевлению вооружения, а также укреплению боевого духа солдат, чувствующих плечо своих товарищей. Рядовому воину достаточно было научиться слаженно действовать в строю, и никакие особые умения сражаться не требовались. Интересно ещё одно описание, как в «Илиаде» один из царей с ахейской стороны, Нестор, названный самым разумным, строил своих воинов перед битвой:

То есть фаланга позволяла использовать слабых и трусливых бойцов наравне с опытными и храбрыми. Это подтверждается древнегреческим историком Арианом Флавием в описании организации Александром Великим фаланги из покорённых персов [2] (которые, как мы помним к тому времени престали быть бравыми воинами). Соотношение македонцев и персов было 1:3 и, тем не менее, победы сопутствовали полководцу до тех пор пока сами македонцы стали отказываться воевать.

Со временем, когда в бою стали регулярно встречаться две фаланги, обнаружилась одна особенность. При построении фалангой каждый воин щитом прикрывал не только себя, но и спину правостоящему товарищу, т.е. у левофлангового спина не была прикрыта. Это обстоятельство, в случае боя между двумя фалангами, приводило к тому, что левый фланг обычно продавливался правым флангом неприятеля. Причем часто у обеих армий. Царю, возглавлявшему федерацию греческих полисов, Беотийский союз, Эпаминонду приписывается нововведение «косая фаланга». Левый фланг усиливался дополнительным количеством шеренг, а также выдвигался на несколько рядов вперёд.

Первое упоминание о таком построении известно в битве при Левктрах (371 г. до н.э.), в которой Эпаминонд, защищая город Фивы, разбил спартанцев превосходящих его войско количеством примерно в 2 раза. В большинстве популярных описаний всё сводится к тому, что победа была получена благодаря именно новому способу, при котором на направлении главного удара (на левом фланге) были сконцентрированы отборные воины, а на остальных участках стояла задача сковывать силы противника. В итоге правый фланг спартанского войска был прорван, что привело не только к поражению «непобедимых» воинов, но и к гибели Клеомброта, спартанского царя (впервые в истории). Эта битва стала «началом конца» могущества Лакедонии, которая уже не только перестала быть региональным гегемоном и желанным союзником, но и постепенно стала жертвой набегов со стороны других армий.

На первый взгляд в этой истории всё выглядит вполне закономерно, но если внимательней отнестись к деталям, то можно увидеть одну странность. Неужели такие опытные солдаты из Спарты не смогли заметить манёвра противника и перестроиться? Если же обратиться к античным историкам, то можно увидеть и другие подробности.

Вот что пишет Плутарх:

Спустя 9 лет в другой исторической битве, при Мантинее, Эпаминонд не смог одержать победу над спартанцами с помощью такого же построения. Исход битвы решён не был, и каждая сторона считала себя победителем, а беотийский предводитель, Эпаминонд, получил в бою смертельную рану. Это лишь подтверждает, что для победы одной военной хитрости не достаточно.

В том или ином виде фаланги использовались вплоть до средневековья. Но среди прочих усовершенствований было такое, которое привело к созданию нового типа построения. Его преимущество над фалангами продемонстрировали римляне, завоевав, среди прочих стран и Грецию

Фаланга – убийственная сила античности

Греческие Боги были людьми? Одна из самых интересных теорий мифологии Эллады

Замминистра спорта Ксения Машкова, которую Мишустин уволил за прогул: родной город, образование, почему не пришла на работу

Симон Бар-Кохба – последний царь «Независимого Израиля»

Восстание Багаудов и борьба за независимость. Немного о галло-римской государственности в начале нашей эры

Страх отравляет лучше любого яда, он убивает предателей долго и мучительно

Болезнь, убивающая миллионы. О Лихорадке Западного Нила

Психолог предложил экзаменовать девушек перед вступлением в брак

Александр Македонский был справедливым тираном

Британцы и американцы делают всё, чтобы утонувший в Средиземном море F-35B не попал в руки российских моряков

«Сильная Россия» собирается проверить учебники всеобщей истории на искажения фактов

Царство Хасмонаи – последнее иудейское государство до Римского владычества

Си Цзиньпин заявил, что Китай и Тайвань должны объединиться

Фаланга – убийственная сила античности

Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.

Переворот в военном деле Древней Греции

Пелопоннесская война, разрушив экономику и традиционный уклад Греции, породила новый род войск – пельтастов.

Греческая фаланга — непобедимые гоплиты?

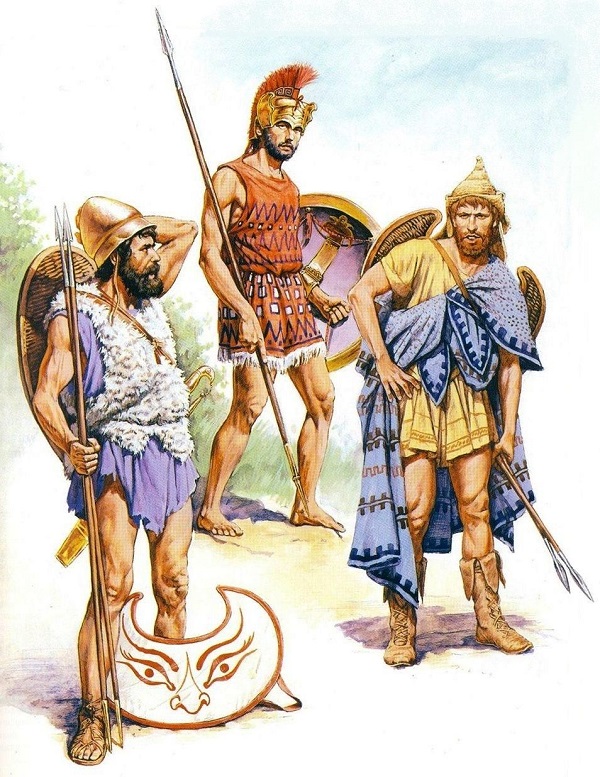

Говоря о греческих воинах, обычно представляют тяжеловооружённх гоплитов с бронзовым анатомическим панцирем, в закрытом коринфском шлеме и внушительным щитом-гоплоном, закрывавшем правую половину тела. И действительно: фаланга гоплитов была таким же символом военного дела Древней Греции, как легион — Древнего Рима. Сомкнутое построение воинов долгое время было высочайшим достижением военного искусства античности — бороться со стеной копий, неотвратимо надвигавшейся на противника, в лобовом столкновении было нелегко. Нечто похожее можно было наблюдать на излёте Средневековья, когда исполинские колонны швейцарцев сметали всё на своём пути, чем заслужили себе славу непревзойдённых мастеров войны.

Впрочем, несмотря на все преимущества фаланги, слабой стороной такого построения была невозможность сражаться на пересечённой местности, где нельзя было сохранить монолитность, неразрывность строя. Для Греции с её многочисленными холмами и обилием островов гоплиты были не слишком универсальным родом войск, хотя долгое время и господствовали в её военном деле из-за политико-экономических особенностей полисного устройства. В V веке до н. э. после победы коалиции греческих государств над персами появился новый род войск, названный пельтастами.

Копьё против… копья?

В вооружении, снаряжении и тактике пельтастов не было ничего принципиально нового или неизвестного — подобным образом вооружённые воины существовали на севере во Фракии и в самой Греции, однако такой способ ведения боя считался варварским и недостойным настоящего эллина. И действительно: в рукопашном бою метатели не могли тягаться с гоплитами, однако талантливый и изощрённый в военном деле полководец мог по достоинству оценить этот род войск. В чём была сила пельтастов и какова была их роль бою?

Главным плюсом пельтастов была их универсальность: их можно было использовать на кораблях в качестве морского десанта, они отлично подходили для войны в горах или лесистой местности, передвигались быстрее гоплитов и были способны на длительные марши. После вооружения пельтастов лёгкими копьями для рукопашной, их можно было использовать в качестве средней пехоты для охвата флангов противника и неожиданных атак. Это усложнило тактическую схему греческого войска, добавив ей гибкости.

Главным практическим недостатком пельтастов как рода войск была вовсе не их слабость в ближнем бою, ведь умелый стратег никогда бы не бросил их на гоплитские копья, а требовательность к солдатскому материалу и дороговизна содержания. Сильной стороной фаланги, как и любого сомкнутого строя было то, что малодушные и необученные солдаты, сражаясь бок о бок с ветеранами, поддавались общему порыву и сражались отважно. И даже, если воин хотел бежать, у него могло просто не быть такой возможности, ведь за ним стояли его товарищи, поддерживая не только морально, но и физически.

Лёгкая пехота — тяжёлая судьба

С пельтастами, сражавшимися врассыпную, психология гоплитской войны не действовала, а необходимость постоянно убегать, а главное возвращаться, удерживая противника на расстоянии полёта копья, делала требования к пельтастам и их обучению ещё выше. Поэтому в классическую эпоху, когда основой греческих армий был воин-ополченец, призываемый на службу время от времени (исключая Спарту), массовое распространение пельтастов было немыслимо. Способ действия застрельщиков считали недостойным, так что их, как правило, набирали из неимущего или зависимого населения, и было бы глупо требовать от них изрядной тактической гибкости и высокого боевого духа. Исход боя в классическую эпоху решался столкновением фаланг, а не искусным манёвром.

Пельтасты в бою. Источник: pinterest.com

C разложением традиционной полисной системы в организации армий происходят коренные изменения: городские ополчения сменяют наёмные контингенты, отличавшиеся большим профессионализмом. В это время и расцветает институт пельтастов — эти воины ценились выше гоплитов и стоили дороже, однако расходы на них были оправданы. С этих пор метатели дротиков с характерными щитами стали такой же неотъемлемой частью греческих армий, как гоплиты. Более того, если со временем классические гоплиты исчезли, уступив место пейдзейтайрам, гипаспистам и другой копейной и пикинерной пехоте, то пельтасты не только дали толчок к развитию средней пехоты, но и просуществовали в эллинистических армиях до самого их конца.

В организации и усовершенствовании пельтастов особенно преуспели афиняне, благодаря которым этот род войск распространился в Греции и перестал быть прерогативой варваров. И хотя до Пелопоннесской войны метатели на поле боя не были чем-то необычным, именно необходимостью найти более универсальный род войск, способный в при определённых условиях бороться с великолепной спартанской пехотой, диктовалось появление пельтастов в афинском войске. Участие пельтастов в бою на острове Сфактерия в 425 году до н. э. открыло новую эпоху в военном искусстве.

Пелопоннесская война: пельтасты против гоплитов

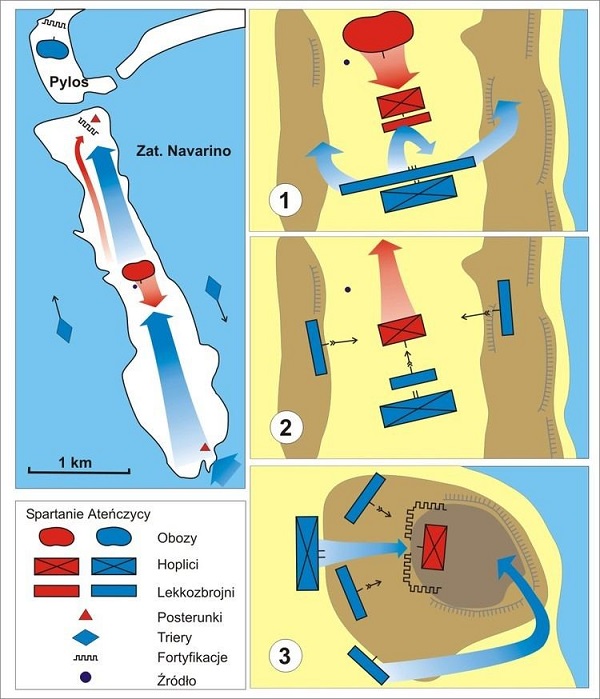

В 425 году спартанцы осадили город Пилос — важный порт в западной части Пелопоннеса, захваченный афинскими союзниками незадолго до этого. Обладание городом было принципиально важным для обеих сторон, так что на помощь Пилосу была отправлена афинская эскадра во главе с выдающимися политическими деятелями Клеоном и Демосфеном. Именно Клеон настоял на том, чтобы привлечь к операции только лёгкую пехоту, состоявшую из неграждан, пообещав пленить и привезти в Афины отряд спартанцев.

Отряд осаждавших город лакедемонян расположился на острове Сфактерия, прикрывавшем вход в Пилосскую гавань — его-то и решили атаковать афинские стратеги. Бой на Сфактерии не относится ни к самым масштабным, ни к самым кровопролитным сражениям войны, однако его значение как для современников, так и для потомков трудно переоценить. Считавшиеся непобедимыми спартанцы, одна мысль о сражении с которыми наводила ужас на их врагов, были не просто разбиты, но и сдались в плен презренным афинянам! В точности как и обещал Клеон, хотя вряд ли кто-то до сражения считал его обещание выполнимым. Более того, верх над спартанцами одержали даже не гоплиты, а оборванцы-пельтасты и другие метатели. Несмотря на то, что в плен было взято всего 300 воинов (из 420), из которых 180 были союзниками лакедемонян, такого позора Спарта, казалось, не знала за всю свою историю. Однако худшее было ещё впереди.

Греческие полисы, персы и восход пельтастов

Победа Спарты в Пелопоннесской войне, окончившейся в 404 году, не означала начала длительного мира и периода процветания в Греции. За первой войной последовала новая — Коринфская, в ходе которой коалиция полисов при поддержке персов попыталась одержать верх над Спартой, ведущей активную экспансию. Несмотря на неудачный для союзников исход войны, вызванный угрозой перехода Персии на сторону спартанцев, конфликт существенно ослабил могущество спартиатов на суше. Во многом это было достигнуто благодаря реформам и деятельности афинского военачальника Ификрата.

Римский велит — наследник пельтастов. Источник: pinterest.com

В 392 или 390 году до н. э. Ификрат разбил при Лихее отряд из 600 спартиатов, большая часть которых погибла под градом дротиков его пельтастов, несмотря на прикрытие конницы и изрядную численность лакедемонян. Ни малодушие союзников, ни гористая местность на этот раз не могли служить оправданием спартанскому поражению. Как и бой на Сфактерии, победа при Лихее имела скорее политические и моральные чем стратегические последствия. Теперь всем стало ясно, какая сила кроется в хорошо обученной лёгкой пехоте, особенно поддерживаемой гоплитами. Ификрат ещё раз доказал свою состоятельность, разбив спартанцев на Геллеспонте, а его способ обучения и ведения боя пельтастами переняли такие знаменитые полководцы как Эпаминонд, Филипп Македонский и его сын Александр.

Фаланга (строй)

Содержание

История

Фаланги составлялись по народам, племенам, родам или семействам, распределение же воинов вглубь определялось их храбростью и силой. В историческую эпоху фаланга как форма построения войска в сражении встречается во всех греческих государствах до позднейшего времени; существенными её признаками служили плотное построение рядов и длинные копья. Строго выдержанный тип фаланги существовал у дорийцев, особенно у спартанцев, у которых вся сила войска заключалась в тяжеловооружённой пехоте (гоплиты); войско делилось на моры, лохи, пентекости и эномотии, но выстраивалось в битве фалангой (греч. έπί φάλαγγος ), состоявшей из различного числа рядов.

Так, в битве при Мантинее фаланга спартанцев была глубиной в 8 человек, причём фронт каждой эномотии состоял из четырёх человек; в битве при Левктрах глубина фаланги составляла 12 человек, а ударный отряд, прорвавший порядки спартанцев, был выстроен даже глубиной в 50 рядов. Если армия, выстроенная колоннами (греч. έπί κέρως ), должна была построиться фалангой, движение начиналось с задней эномотии, которая выдвигалась в направлении налево и выравнивалась в линию с предшествующей эномотией. Затем эти две эномотии выступали движением налево до уровня со следующей эномотией и т. д., пока все эномотии не выстраивались в одну линию и не образовывали фаланги. То же передвижение, только в обратном порядке, производилось, если надо было вздвоить ряды.

Построение фаланги было усовершенствовано Филиппом II Македонским, который выстраивал войско по 8—16 человек в глубину. При фаланге, состоявшей из 8 рядов, копья (сариссы) имели в длину около 5,5—6 метров (18 футов); копья переднего ряда выставлялись на 4—4,5 метра (14 футов) перед линией войска, копья заднего ряда доходили до уровня этой линии. При более глубоком построении и при уменьшении длины сариссы до 4,2 метра (14 футов) только первые пять рядов выставляли копья наружу вперёд; остальные солдаты держали их вкось над плечами своих передних товарищей. Преимуществом этого построения было то, что фаланга представляла непроницаемую массу в случае производившейся на неё атаки и, с другой стороны, тяжело обрушивалась на неприятеля при наступлении; недостаток же заключался в том, что фаланга была малоподвижна, не могла переменить фронт перед лицом неприятеля и была непригодна для рукопашных схваток.

Во времена диадохов качество уступило место количеству, что привело к сокрушительному поражению в битве при Кинокефалах в 197 году до н. э. от римских легионов в ходе Второй македонской войны.

У римлян построение фалангой практиковалось до введения манипулярного построения Марком Фурием Камиллом, а также при императорах в войнах с варварскими племенами.

Выделяют два основых типа фаланги:

Сплоченные и тесные шеренги воинов (от 8 до 25 рядов). В фаланге невозможно было поменять место. Только если воин был ранен или убит, его место занимал сосед. Сражались только два первых ряда, а задние оказывали давление для усиления натиска и заменяли павших. Недостатком было отсутствие маневренности и незащищенность сзади и с боков. Поэтому их прикрывали пелтасты и воины с пращами. [2]

«Конная Фаланга» — иногда встречающееся (не являющееся научным, конные воины с копьями 1,5-2 метра облаченные в бронзовые доспехи), описательное название строя гетайров времён Александра Македонского и его отца Филиппа, в противовес более поздним гетайрам.

Распространённые заблуждения

Распространённая теория о том, что в фаланге копья были разной длины — короткие в первом ряду и постепенно удлинявшиеся к последнему ряду, была, на самом деле, придумана кабинетными теоретиками военного дела в XIX веке (так понимали македонскую тактику Иоганн фон Нассау и Монтекуколи) и опровергнута археологическими находками. И даже в теории система копий разной длины противоречит как тогдашним принципам комплектования армии (состоявшей в основном из ополчения), так и принципам взаимозаменяемости воинов в фаланге. Так как система с копьями разной длины требует более-менее постоянной армии, а воин с коротким копьём в такой системе не сможет полноценно заменить воина с длинным и наоборот. В системе же с копьями постоянной длины для формирования полноценной фаланги достаточно потребовать, чтобы каждый ополченец (или наёмник) явился с копьём стандартной длины, после чего достаточно имеющих лучшие доспехи поставить в первый ряд.