что такое гордыня простыми словами в православии

Самый страшный грех: гордыня

Спасибо что зашли на наш сайт, перед тем как начать чтение вы можете подписаться на интересную православную mail рассылку, для этого вам необходимо кликнуть по этой ссылке «Подписаться»

Она возглавляет список смертных грехов в православии

Гордыня, сребролюбие, блуд, чревоугодие, зависть, гнев, алчность и уныние — вот список семи смертных грехов. Что из себя представляет первая, наиболее опасная для человека страсть?

Описание

Гордыня – это явление достаточно многоликое и многообразное. Уж если она одна из некоторых ангелов сделала бесов, то тем более в разных видах особенно присуща падшему роду человеческому. Конечно, определение того, что она собой представляет, и как с ней бороться – это задача христианской аскетики.

Впрочем, данный исследуемый грех далеко выходит за рамки последней. Так, к примеру, есть национальная гордыня и, как уже было сказано, другие ее виды. Однако во всех этих своих последних она также вполне подчиняется законам православной аскетики.

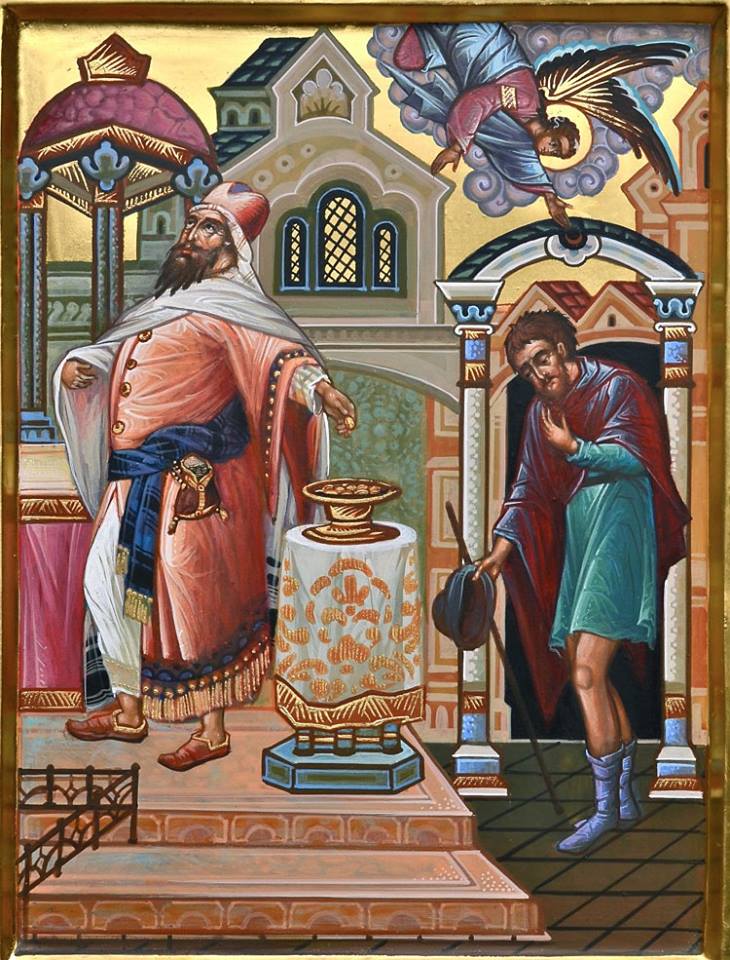

Фарисей и мытарь из евангельской притчи

Итак, по определению святых отцов, гордыня – это видение своих добродетелей (реальных или мнимые), услаждение ими, возношение ими, а также осуждение других, якобы, эти добродетели не имеющих. Типичный евангельский пример сего – фарисей, который в храме:

Толкователи Священного Писания говорят, что добродетели этого фарисея были достаточно высокими, даже выходящими за рамки требований Моисеева закона. Который повелевал поститься лишь в определенные посты, а тот ревнитель постился еще да раза в неделю. Закон требовал платить десятину лишь с некоторых продуктов, а фарисей давал ее со всего, что приобретал.

Полезные материалы

Но все эти добрые дела съела его гордыня – видение их, услаждение ими и возношение ими, а также осуждение мытаря. Который, может быть, и не имел таких «духовных богатств», но зато имел и самое низкое мнение о своих добродетелях: всего лишь «стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: Боже! будь милостив ко мне грешнику!» (Лк.18: 13).

И что же, по слову Господа:

Как видим, мытарь, при видимом отсутствии добрых дел, имел, однако, одну самую важную, противоположную гордыни и искореняющую ее, добродетель смирения, которая перекрыла все посты и десятины фарисея! Ибо, как сказал преподобный Иоанн Лествичник:

Как не возгордиться, исполняя заповеди

И вот тут-то вырисовывается самая главная аскетическая проблема нынешних православных. И именно, как же это смирение стяжать?! Для многих из нас оное превратилось в некий призрак и зачастую заменяется, так называемым, смиреннословием.

Этот аскетический термин означает человека, который не имеет истинного смирения, но всячески на словах уничижает себя, называя себя ничтожеством, последним грешником, повинным во всех грехах, но… Но все это проверяется обличением от других. Стоит такого смиреннословного зацепить, так он такую гордую, величавую песнь о себе и от себя воспоет, что только диву даешься. Не зря святитель Василий Великий сказал:

Помню один такой клинический случай. Во времена моей христианской молодости на почве общей веры познакомился с одной женщиной, назовем ее Полина. Регулярно посещающей храм и весьма отличающейся этим самым смиреннословием, а также его проявлениями. Ибо стоило ее зацепить, то… (см.вышесказанное).

Последний раз я видел ее уже будучи преподавателем Одесской духовной семинарии и по весьма интересному случаю. Она явилась к инспектору ОДС и потребовала, чтобы он вернул ей 10000 рублей. Учитывая, что время еще было советское, — сумма довольно значительная.

На вопрос инспектора, откуда же взялась последняя? Она ответила, что 10 лет ходила в храм, жертвовала, вот и набежало. А ее неверующий муж сказал ей, что, если Церковь вернет им эти деньги, он станет верующим. Но самое интересное было потом. Разговорившись с нами, она начала предостерегать нас, уговаривала бежать из Одессы, которая вскоре погибнет, ибо в ней не нашлось ни одного праведника.

На ехидно-риторический вопрос инспектора: «Как же так, Полина, что в Одессе нет ни одного праведника – ведь ты-то же живешь здесь»? Она дала совершенно неожиданный, поистине сакраментальный ответ, достойный анналов: «Конечно, это так, но я скоро отсюда уеду», — так что берегитесь «тараканы»! Комментарии, как говорится, излишни. Вот такое оно, смиреннословие, — дичайшая гордыня, прикрытая фиговым листком словесно- «смиренной» мишуры!

Но почему же православным так туго приходится в стяжании добродетели смирения? Это связано с общей иудаизацией церковного учения о спасении. Как известно, иудеи до сих пор рассчитывают спастись чрез соблюдение закона Моисеева. Хотя согласно Священному Писанию «От дел закона не оправдится всяка плоть пред Ним» (Рим.3: 20; Гал.2: 16).

Спасение не через добрые дела, а в Крестной Жертве Христовой

Православие же, если оно, конечно, настоящее, в основу учения о спасении полагает догмат Искупления. Нравственная суть которого состоит в том, что мы спасаемся не нашими добрыми делами, сколь хорошими бы они ни были. Ибо это в сущности и есть иудейская попытка спастись чрез соблюдение закона добрых дел. Но мы спасаемся не чрез них, не как иудеи, а чрез Крестную Жертву Христову, принесенную за нас и искупающую нас от наших грехов.

Правда, святые отцы говорят, что и христианин всегда начинает свое дело спасения как иудей, думая спастись чрез закон доброделания. Но в процессе своей христианской жизни он постепенно убеждается, что это невозможно, ибо, как уже было сказано: «От дел закона не оправдится всяка плоть пред Ним» (Рим.3: 20; Гал.2: 16).

Тогда-то он и начинает искать иной путь спасения во Христе и чрез Христа, почему тот же ап.Павел и говорит, что «закон был для нас детоводителем ко Христу» (Гал.3: 24). А этот путь лежит единственно чрез православное исповедание догмата Искупления и нравственной жизни согласно сему догмату.

Таков обычный, нормальный путь спасения. Но… в наше смутное время он весьма затруднен из-за уже более вековых непрестанных нападок на сей догмат. Который безосновательно и ложно объявляют «юридической теорией; католическим или заимствованным у католиков, противоречащим святоотеческому учению» и т.д. и т.п. Все это сказывается на церковном учительстве, будь то в духовных семинариях и академиях, будь то с амвона.

Народ все учат строить свой дом добродетели из одних добродетелей, таким образом, исполняя закон оных, подобно иудеям. Забывая, что святые отцы об этом доме учили иначе: он должен быть основан на смирении; его стены – это действительно добродетели, а крыша – любовь Божия. А вот как положить основание, т.е. смирение, об этом мало кто говорит. А оно, как я уже сказал, проистекает из православного исповедания догмата Искупления и нравственной жизни по сему догмату.

Чтобы понять, как это происходит, рассмотрим проблематику, возникающую при попытках спастись чрез соблюдение закона добродетелей. Когда христианин, подобно иудею, думает спастись именно чрез них, то он неминуемо впадает в одну из двух, вроде бы, взаимоисключающих зол – гордость и отчаяние.

И действительно, если он думает спастись чрез свои добрые дела, то обязательно должен видеть их, знать, что они у него есть, радоваться им, услаждаться ими, незаметно от этого возносясь — что выше и было определено как гордость. Ибо если он, думая спастись чрез свои добрые дела, искренне решит, что их у него нет, то впадет в отчаяние. Ведь тогда выходит, что без них он и не может спастись и пойдет в ад! Вот почему смирение у таковых заменяется смиреннословием!

Это прекрасно знают бесы, которые и разыгрывают с такими новоначальными иудействующими христианами своего рода нравственно-аскетическую комедию. Сначала внушают им гордость, как, якобы, «великим исполнителям закона добродетели», а затем, лишив их последней, внушают им отчаяние, как не могущим спастись и уже погибшим. Итак, они по слову Библии:

Как конкретно это бывает также объясняет Священное Писание. Господь сказал:

«Всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое» (Мф.7: 24-27).

Думаю, мы не ошибемся, если скажем, что надежное каменное основание сего дома души есть смирение, а ненадежный песок – это множество добрых (без смирения) дел, на котором сие жилище не устоит. А что же это за духовные ветры, дожди и реки, которые устремляются на дом сей? Это объясняет уже апостол Павел:

«Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Ибо я не понимал бы и пожелания, если бы закон не говорил: не пожелай. Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание: ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона; но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер; и таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти, потому что грех, взяв повод от заповеди, обольстил меня и умертвил ею.

Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех.

Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих.

Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим. Итак тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону греха» (Рим.7: 7-25).

Когда христианин, скажу так, прельстившись тем, что «закон свят, и заповедь свята и праведна и добра», пытается чрез это спастись, он, по слову ап.Павла неминуемо сталкивается с тем, что хотя «по внутреннему человеку находит удовольствие в законе Божием; но в членах своих видит иной закон, противоборствующий закону ума его и делающий его пленником закона греховного, находящегося в членах его».

Этот закон греховный и есть те, упомянутые в Евангелии, «ветры, дожди и наводнения, ниспровергающие дом души». Ибо он, при содействии бесовском, неминуемо, постоянно и периодически ввергает новоначального христианина в какой-то тяжкий и очевидный грех, чаще всего блудный. И вот тут-то посмотрим на действия в нем двух православных. Одного, построившего дом своей добродетели на камне веры в Искупителя; и другого, того, кто думает спастись, уповая на дела закона.

И тому, и другому бес лжет: «Ты пал и пропал; все твои дела оказались тщетными, и ты не спасешься, но пойдешь в ад». И уповающий на свои дела верит этому, впадая в отчаяние. Ведь он думал спастись чрез свои добрые дела, а они рухнули, подобно дому без основания, из-за его тяжкого грехопадения.

А вот православно исповедующий догмат Искупления, верующий в Искупителя, а не в свои дела, отвечает врагу: «Да, я потерял добродетель, впав в грех, но я и не думал чрез нее спастись, я спасаюсь чрез Крестную Жертву Спасителя, принесенную и за меня».

Но еще перед этим вражина и тому, и другому, как уже было сказано, внушает гордость, чтобы впоследствии усугубить падение. И основывающийся на делах закона клюет на эту удочку, ибо без них и ее (гордости) ему, как он думает, не спастись. А верующий в Искупителя удобно учится презирать свое и бесовское самомнение об этих делах, ведь он думает спастись не чрез них, а по милости Искупителя чрез веру в Него.

А как же дела, ведь вера без них мертва?! Однако вера в Искупителя и есть сама по себе добродетель, притом великая! Более того, она порождает другие добродетели. Ибо когда пребывающий в ней так мужественно (в отличие от отчаявшегося) отвечает врагу, он стяжал добродетель мужества. Когда же постоянно упражняется в этом делании, то постепенно обретает смирение, состоящее в не видении своих добродетелей, хотя они у него явно есть.

Вот почему все святые, проходя величайшие добродетели, совершая великие чудеса, хотя все сие знали, но по своему смирению всего этого не хотели видеть и помнить. Искренне считая и называя себя рабами ничего не стоящими. И делали они это отнюдь не по смиреннословию, а от всей души своей и чувства сердечного.

Или как очень хорошо об этом сказано в житии авы Иоанна Персиянина:

«Некто сказал ему: столько мы трудились ради Царства Небесного; будем ли мы наследниками его? Старец отвечал: «Верую, что буду наследником горнего Иерусалима, написанного на небесах; «верен бо есть Обещавый» (Евр.10: 23). И почему мне не надеяться: Я был страннолюбив, как Авраам; кроток, как Моисей; свят, как Аарон; терпелив, как Иов; смирен, как Давид; жил в пустыне, как Иоанн; плакал, как Иеремия; был учителен, как Павел; верен, как Петр; мудр, как Соломон. И как разбойник, верую, что Тот, Который по Своей благости даровал мне все сии дары, дарует и Царствие».

Да, он знал свои великие и многие добродетели. Но по своему смирению, во-первых, вменял их не себе, а принимал как дар Божий. А, во-вторых, в деле спасения уповал не на них, но надеялся спастись так же даром, лишь по милости Божией, подаваемой нам ради Его Крестной Жертвы. Подобно тому, как лишь этим даром Божиим спасся благоразумный разбойник. Ибо:

Гордыня: что это такое?

Что такое гордыня в понимании Православной Церкви? Почему многие богословы видят её, как корень всех остальных грехов? Рассмотрим в данной статье!

Гордыня

Если бы мне дали прочитать только одну проповедь, я говорил бы о гордыне. Чем больше я живу, чем больше вижу, как живут и пытаются жить в наше время, тем более убеждаюсь в правоте старого церковного учения о том, что все зло началось с притязания на первенство, когда само небо раскололось от одной высокомерной усмешки*.

Как ни странно, почти все отвергают это учение в теории и принимают на практике. Современным людям кажется, что богословское понятие гордыни бесконечно далеко от них; и если говорить о богословском понятии, то так оно и есть. Но суть его, сердцевина бесконечно им близка, потому они и не могут его разглядеть. Оно вплелось в их мысли, поступки и навыки, я даже сказал бы, слилось с их телом, и они принимают его, сами о том не ведая. Нет на свете истины, столь чуждой всем в теории и столь близкой на деле.

Чтобы в этом убедиться, проведем не очень серьезный, хотя и довольно приятный опыт. Представим себе, что читатель (а еще лучше — писатель) отправился в кабак или другое место, где встречаются и болтают люди. На худой конец сойдут и трамвай, и метро, хотя в них, конечно, нельзя болтать так долго, как в старом добром кабачке. Во всяком случае, представим себе место, где собираются люди, большею частью бедные (ведь бедных на свете больше), иногда — относительно обеспеченные, но все до единого, как говорят наши снобы, простые.

Представим себе, что экспериментатор, вежливо приблизившись к ним, скажет непринужденно: «По мнению богословов, промыслительная гармония была нарушена, а радость и полнота бытия — замутнены, когда один из высших ангелов перестал довольствоваться поклонением Господу и пожелал сам стать объектом поклонения». Потом он обведет слушателей выжидательным взглядом, но одобрения не дождется. Можно смело предположить, что отклики не будут отличаться связностью, а догматической ценности и поучительности в них окажется не больше, чем в нашем принудительном образовании. Более того, если экспериментатор выразит эту истину проще и скажет, что гордыня — тягчайший из смертных грехов, недовольным слушателям покажется, что он лезет к ним с проповедью. На самом же деле он сказал им то, что думают они сами или, в худшем случае, хотят, чтобы думали другие.

Представим себе, что экспериментатор не успокоился на этом. Представим себе, что он — или, допустим, я — выслушает и, может быть, даже запишет в блокнот то, о чем говорят эти самые простые люди. Если он настоящий ученый с блокнотом, вполне может статься, что он до сих пор никогда не видывал обычных людей.

Однако, если он внимательно к ним отнесется, он заметит, что и о друзьях, и о недругах, и просто о знакомых они говорят приблизительно в одном и том же тоне — незлобиво и обстоятельно, хотя никак не беспристрастно.

Он услышит немало ссылок на всем известные слабости, которые есть у Джорджа, и немало оправданий им, и даже уловит оттенок гордости в рассказе о том, как Джордж напился и провел полисмена. Он узнает, что о прославленном дураке говорят с почти любовной усмешкой; и чем беднее собравшиеся, тем более проявят они истинно христианской жалости к тем, кто «влип».

И вот, по мере того как всех этих грешников вызывает из небытия заклинание сплетен, экспериментатор начинает догадываться, что один тип людей, по-видимому только один тип, может быть только одного человека здесь не любят. О нем говорят иначе; стоит назвать его — и все замкнутся, и в комнате станет холодней.

Такая реакция удивит ученого, тем более что ни одна из общественных или антиобщественных теорий нашего века не подскажет, чем же этот человек плох. Наконец ему удастся вывести, что одиозное лицо ошибочно полагает, будто вся улица или даже весь мир принадлежит ему. И тут кто-нибудь скажет: «Вздумал, видите ли, что он сам Господь Бог!»

Тогда ученый может закрыть свой блокнот и покинуть место опыта, заплатив, конечно, за напитки, заказанные в научных целях. Он доказал свой тезис. Он нашел то, что искал. Полупьяный кабацкий завсегдатай с безупречной точностью повторил богословское определение Сатаны.

Но, как я уже говорил, отношение к гордыне не так просто. Учение о гордыне как о зле, особенно о духовной гордыне, считают в наши дни мистической чушью, ничем не связанной с простой и практичной современной этикой. На самом же деле это учение особенно важно для практической этики. Ведь, насколько я понимаю, основной ее принцип — сделать всех счастливыми; а что мешает чужому счастью больше, чем гордыня? Практическое возражение против гордыни — то, что она огорчает и разъединяет людей не менее, если не более очевидное, чем мистическое.

Однако хотя с осуждением гордыни мы сталкиваемся на каждом шагу, мы почти ничего не слышим и не читаем о ней. Более того, почти все книги и теории стимулируют гордыню. Сотни мудрецов твердят без устали о самоутверждении; о том, что у детей надо развивать индивидуальность, какой бы она ни была; о том, что всякий человек должен добиваться успеха, а добившись, укреплять свою власть над людьми; о том, как стать сверхчеловеком (подробности письмом), и наконец, о том, как особенно исключительный сверхчеловек смотрит сверху вниз на обычных сверхлюдей, которые так расплодились в нашем странном мире.

Короче говоря, в теории мы изо всех сил поощряем самодовольство. Но не надо беспокоиться. На практике, как и прежде, мы его не поощряем. Сильная магнетическая личность вызывает у близких знакомых одно желание: поскорей от нее отделаться. Ни в клубе, ни в кабаке не любят острых приступов самоутверждения. Даже самый изысканный и модный круг видит сверхчеловека насквозь и называет его чаще всего кретином. Да, апология гордыни не выдерживает критики в жизни, а не в книгах. Моральное чутье и практический опыт современных людей опровергает модную ересь всюду, где двое или трое собрались хотя бы во имя свое**.

И еще одной вещи учит нас опыт. Все мы знаем, что есть на свете самоупоение — штука куда более неприятная, чем самокопание. Оно неуловимее и в то же время опаснее, чем все духовные немощи. Говорят, оно связано с истерией; не знаю, мне часто кажется, что оно связано с бесовским наваждением. Человек, одержимый им, совершает сотни поступков по воле одной только страсти — снедающего тщеславия. Он грустит и смеется, хвастает и скромничает, льстит и злословит или сидит тихо только для того, чтобы, упаси Боже, не забыли восхититься его драгоценной особой.

Я всегда удивляюсь: как это в наше время, когда столько болтают о психологии и социологии, об ужасах детской дефективности, о вреде алкоголя, о лечении неврозов — словом, о сотнях вещей, которые проходят на миллиметр от истины и никогда не попадают в цель, — как же в наше время так мало знают о душевном недуге, отравляющем чуть ли не каждую семью, чуть ли не каждый кружок друзей? И вряд ли кто-нибудь из практиков-психологов объяснил этот недуг столь же точно, как священники, издавна знающие, что себялюбие — дело ада. В нем есть какая-то особенная живучесть, цепкость, благодаря которой кажется, что именно это односложное, забытое слово подходит тут лучше всего. Интеллигенты предпочитают толковать о пьянстве и курении, о порочности рюмки и тлетворном влиянии кабака. Но худшее в мире зло воплощено не в рюмке, а в зеркале, не в кабаке, а в той уединенной комнате, где человек рассматривает себя.

Должно быть, меня не поймут; но я бы прежде всего сказал бы моим слушателям, чтобы они не наслаждались собой. Я посоветовал бы им наслаждаться театром или танцами, устрицами и шампанским, гонками, коктейлями, джазом, ночными клубами, если им не дано наслаждаться чем-нибудь получше. Пусть наслаждаются многоженством и кражей, любыми гнусностями — чем угодно, только не собой.

Люди способны к радости до тех пор, пока они воспринимают что-нибудь, кроме себя, и удивляются, и благодарят. Пока это от них не ушло, они не утратят тот дар, который есть у всех нас в детстве, а взрослым дает спокойствие и силу. Но стоит им решить, будто они сами выше всего, что может предложить им жизнь, всеразъедающая скука овладеет ими, разочарование их поглотит, и все танталовы муки ждут их***.

Конечно, нас может сбить с толку многозначность слова «гордиться» — ведь «гордость» и «гордыня» не одно и то же. Мы часто говорим, что муж гордится женой, или народ — героем; но в этих случаях речь идет совсем о другом чувстве.

Человек, гордящийся чем-либо, существующим вне его, признает предмет своей гордыни и благодарен ему. И точно так же слово может сбить с толку, если я скажу, что из всех многочисленных черт настоящего и будущего хуже и опаснее всего наглость. Ведь под наглостью мы нередко понимаем очень смешные и веселые свойства — например, когда говорим о наглости уличных мальчишек. Но если, приблизившись к важному господину, вы нахлобучили ему цилиндр на нос, вы не хотите этим сказать, что вы, вы сами, выше человеческих глупостей; наоборот, вы признаете, что вполне им подвластны, да и ему не мешало бы к ним приобщиться.

Если вы толкнули герцога в живот, вы совсем не хотите сказать, что принимаете всерьез себя, вы просто не приняли всерьез ни себя, ни герцога. Такую наглость легко осудить, она открыта критике, беспомощна и не всегда безопасна. Но есть наглость другая — холодная наглость души, и тот, кому она свойственна, считает себя намного выше людского суда. Немало представителей нового поколения и последователей новых школ страдают этой слабостью. Ведь это — слабость; такой человек беспрерывно верит в то, во что даже дурак верит урывками: он считает себя мерой всех вещей.

Гордый примеряет все на свете к себе, а не к истине.

Вы не горды, если хотите что-то хорошо сделать или даже хорошо выглядеть с общепринятой точки зрения. Гордый считает плохим все, что ему не по вкусу. В наше время развелось немало и конкретных, и абстрактных мерок; но молодые люди (и даже молодые женщины) все чаще и чаще считают меркой себя, просто потому что не нашлось мало-мальски достойного веры эталона. Однако «я сам» — очень мелкая мера и в высшей степени случайная. Так возникает типичная для нашего времени мелочность, особенно свойственная тем, кто кичится широтой взглядов. Скептик думает, что он широк для прежних, казалось бы, крупных мерок, и в конце концов сковывает себя тиранией микроскопических эталонов.

Если бы мне дали прочитать только одну проповедь, я без всякого сомнения не счел бы дело сделанным, если бы не убедился, что же, по-моему, спасает от этих зол.

Я убедился, что в этом вопросе, как и в тысяче других, Церковь права, а все другие нет. И я уверен, что без ее свидетельства люди совсем забыли бы тайну, поражающую одновременно и здравомыслием, и тонкостью. Я, во всяком случае, не слышал ничего путного об активном смирении, пока не попал в лоно Церкви; а даже то, что я любил сильнее всего на свете — свободу, например, или английские стихи, — все больше сбивается с пути и блуждает в тумане.

Наверное, для проповеди о гордыне нет лучшего примера, чем патриотизм.

Это одно из самых благородных чувств, когда патриот говорит: «Достоин ли я Англии?» Но стоит ему высокомерно сказать: «Я — англичанин!», и патриотизм обратится в гнуснейшее фарисейство.

Мне кажется, не случайно именно в католических странах — Франции, Ирландии, Польше — флаг для патриота — пламенный символ, много более ценный, чем он сам; в странах же, особенно чуждых католичеству, патриот восхищается своей расой, своим племенем, кровью, типом и собой как их представителем.

В общем, если бы мне дали прочитать только одну проповедь, я сильно рассердил бы собравшихся — ведь Церковь всегда и везде бросает вызов.

Если бы мне дали прочитать одну проповедь, вряд ли меня попросили бы прочитать вторую.

* Когда само небо раскололось от одной высокомерной усмешки — Честертон намекает на христианское предание о восстании Сатаны против Бога.

** Где двое или трое собрались хотя бы во имя свое — аллюзия на слова Христа: «где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Мф. XVIII, 20).

*** Танталовы муки — Тантал — персонаж греческого мифа, наказанный за гордыню. Стоя по шею в воде и почти дотрагиваясь до свисающих над его головой плодов, он все же не может до них дотянуться и вечно страдает от голода и жажды.

Источник: Честертон Г. К. Вечный Человек. / ISBN 5-250-01524-7 / Пер. с англ. Н. Л. Трауберг, комментарии Л. Б. Сумм / — М.: Политиздат, 1991.