что такое гомеостаз клеток

Научная электронная библиотека

Шевченко Б П, Гончаров А Г, Сеитов М С,

2.5. Гомеостаз

Гомеостаз (гр. homeo – подобный, stasis – состояние) – обозначает постоянство состава внутренней среды и некоторых функций организма (кровообращения, обмена веществ, терморегуляции и т.д.). Таким образом, термин «гомеостаз» – это не просто химическое постоянство среды или физиологических свойств организма, а особая устойчивость организма в пределах «нормы». Выход колебаний среды за пределы «нормы» ведет к патологии.

Гомеостаз по существу представляет собой эволюционное наследство адаптивных свойств организма к обычным условиям внешней среды, но эти условия могут кратковременно или долговременно выходить за пределы нормы обычных условий внешней среды. Тогда явления адаптации не только восстанавливают обычные свойства внутренней среды организма, но и кратковременно изменяют активность органов, систем (учащается пульс, дыхание, повышается температура и т.д.). В итоге организм адаптируется к внешней и внутренней средам.

В ветеринарной практике под адаптацией обычно понимают приспособление организма к измененным условиям существования. Однако следует помнить, что адаптируется животное на основе механизмов гомеостаза.

В плодном периоде развития домашних коз механизмы гомеостаза почти отсутствуют, они появляются и развиваются только в постнатальном периоде и к старости ослабевают.

Непосредственно в формировании внутренней среды организма принимает участие сердечно-сосудистая система. Кровь, наряду с другими функциями, выполняет гомеостатическую функцию, доставляет к клеткам, тканям гормоны и химические вещества, таким образом, принимает участие в формировании гомеостаза (А.В. Вальдман, 1981). От химического состава внутренней среды зависит реактивность, возбудимость как отдельных органов, систем, так всего организма.

И так гомеостаз – это большая проблема для патологов, так как означает не только сохранение постоянства внутренней среды, но и ее восстановление, и приспособление к внешней среде. Сама, в сущности, болезнь представляет проблему гомеостаза, нарушение его механизмов и пути восстановления. Однако решение многих проблем гомеостаза, особенно, организма коз, еще впереди.

Научная электронная библиотека

§ 3.1.4. Строение клетки

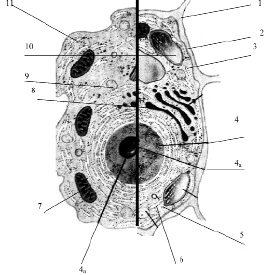

Размеры клетки широко варьируют от 0,1 мкм (некоторые бактерии) до 155 мм (яйцо страуса). У всех клеток, независимо от их формы, размеров, функциональной нагрузки обнаруживается сходное строение (рис. 3.13).

Рис. 3.13. Схема строения живой клетки: 1 – оболочка; 2 – мембрана; 3 – цитоплазма; 4 – ядро; 4а – ядрышко; 5 – рибосомы; 6 – эндоплазматическая сеть (ЭПС); 7 – митохондрии; 8 – комплекс гольджи; 9 – лизосомы; 10 – пластиды; 11 – клеточные включения

Снаружи клетка одета мембраной. Внутренняя часть клетки содержит многочисленные органоиды – структурные образования клетки, выполняющие определенные функции жизнедеятельности клетки.

1. Оболочка. Присутствует только у растительных клеток. Состоит из волокон целлюлозы. Функции оболочки: защита клетки от внешних повреждений, придает стабильную форму клетки, эластичность растительным тканям.

Повреждение наружной оболочки приводит к гибели клетки (цитолиз).

2. Мембрана. Тончайшая структура (75 Ǻ), состоит из двойного слоя молекул липидов и одного слоя белков. Такая структура обеспечивает уникальную эластичность и прочность мембране

Явление фагоцитоза – поглощение клеткой твердых частиц – впервые было описано русским врачом Мечниковым. Фагоцитарная особенность лежит в основе процесса иммунитета. Особенно развита у лейкоцитов, клеток костного мозга, лимфатических узлов, селезенки, надпочечников и гипофиза.

Пиноцитоз – поглощение клеткой растворов – состоит в том, что мельчайшие пузырьки жидкости втягиваются через образующуюся воронку, проникают через мембрану и усваиваются клеткой.

3. Цитоплазма – внутренняя среда клетки. Представляет собой гелеобразную жидкость (коллоидная система), состоит на 80 % из воды, в которой растворены белки, липиды, углеводы, неорганические вещества. Цитоплазма живой клетки находится в постоянном движении (циклоз).

4. Ядро – обязательный органоид эукариотических клеток. Впервые было исследовано и описано Р. Броуном в 1831 г. В молодых клетках расположено в центре клетки, в старых – смещается в сторону. Снаружи ядро окружено мембраной с крупными порами, способными пропускать крупные макромолекулы. Внутри ядро заполнено клеточным соком – кариоплазмой, основная часть ядра заполнена хроматином – ядерным веществом, содержащим ДНК и белок. Перед делением хроматин образует палочковидные хромосомы. Причём, хромосомы одинакового строения (но содержащие разные ДНК!) образуют пары, зрительно воспринимаемые как одно целое (рис. 3.14).

Рис. 3.14. Хромосомный набор человеческой клетки перед началом деления

Структурирование всех хромосом в пары свидетельствует о том, что число хромосом – чётное. Поэтому, его часто обозначают 2n, где n – количество хромосомных пар, а соответствующий набор хромосом называют диплоидным. Например, у голубей n = 40 (80 хромосом), у мухи n = 6 (12 хромосом), у собаки n = 39 (78 хромосом), у аскариды n = 1 (2 хромосомы). У человека n = 23 (46 хромосом). Однако, в половых клетках число хромосом в два раза меньше. Поэтому набор хромосом в половых клетках называется гаплоидным. Клетки, не являющиеся половыми называются соматическими. Иногда клетки с гаплоидным набором хромосом называют гаплоидными клетками, а с диплоидным набором хромосом – диплоидными клетками.

При слиянии двух родительских гаплоидных половых клеток образуется диплоидная клетка, дающая начало новому организму с набором генов отца и матери

Совокупность всех хромосом ядра (а значит и генов) клетки называется генотип. Именно генотип определяет все внешние и внутренние признаки конкретного организма.

В соматических клетках 44 Х-образные хромосомы (22 пары) у женщин и мужчин идентичны (сходны по строению), их называют аутосомами. А 23-я пара имеет конфигурацию ХХ – у женщин и ХY – у мужчин. Эти пары хромосом именуются половыми хромосомами.

В половых клетках 22 хромосомы также одинаковые у яйцеклеток и у сперматозоидов, а 23-я хромосома конфигурации Х – у яйцеклетки и Х или Y – у сперматозоидов. Поэтому при слиянии половых клеток и образовании пар хромосом, 23-я пара будет ( <ХY>или <ХХ>) определять пол будущего ребенка.

Необходимо помнить, что хотя в соматических клетках набор хромосом диплоидный (2n), однако, перед началом деления клеток происходит репликация ДНК, то есть, удвоение их количества, а, значит, и удвоение

количества хромосом. Поэтому перед началом деления соматической клетки в ней насчитывается 4n хромосом (рис. 16). Она становится тетраплоидной.

– хранение генетической информации;

– контроль за всеми процессами, происходящими в клетке: делением, дыханием, питанием и др.

4а. Ядрышко – структура, содержащаяся в ядре. Ядро может содержат 1, 2 или более ядрышек. Функция ядрышка – формирование рибосом.

Следует отметить, что не все клетки имеют оформленное ядро. Клетки, имеющие ядро называются эукариотическими или эукариотами. Клетки, не имеющие ядра, называются прокариотическими или прокариотами. Функции ядра у прокариот несёт одна нить ДНК (именуется хромосома), в которой хранится вся генетическая информация. К прокариотам относятся бактерии и сине-зеленые водоросли. Как правило, у прокариотов отсутствуют и некоторые другие органоиды. Размеры прокариотических клеток меньше, чем размеры эукариот.

5. Рибосомы – самые мелкие органоиды клетки. Были обнаружены в 1954 г. Французским ученым Паладом. Рибосомы были обнаружены в цитоплазме, а также на гранулярной ЭПС и в ядре.

Функция рибосом: обеспечение биосинтеза белка.

6. Эндоплазматическая сеть. Представляет собой каналы и полости, ограниченные мембраной. Различают две разновидности ЭПС: гранулярная ЭПС и агранулярная ЭПС. Гранулярная ЭПС морфологически отличается от агранулярной наличием на ее поверхности многочисленных рибосом (на агранулярной ЭПС рибосомы отсутствуют).

Функции эндоплазматической сети:

– участие в синтезе органических веществ: на гранулярной ЭПС синтезируются белки, на агранулярной – липиды и углеводы;

– транспортировка продуктов синтеза ко всем частям клетки.

Несложно уяснить, что гранулярная ЭПС характерна для клеток, синтезирующих белки (например клетки желез внутренней секреции), агранулярная ЭПС характерна для клеток-производителей углеводов и липидов (например клетки жировой ткани).

7. Митохондрии – крупные органоиды, состоящие из двойного слоя мембран: наружная – гладкая, внутренняя образует многочисленные гребнеобразные складки – кристы. Внутри митохондрии заполнены жидкостью (матрикс).

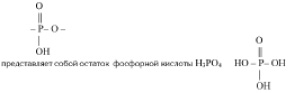

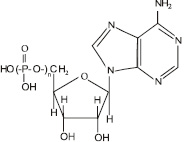

Функции митохондрий: основная функция митохондрий – обеспечение клетки энергией. Этот процесс происходит за счет синтеза аденозинтрифосфорной кислоты (АТФ) (рис. 3.15), в которой фрагмент

Рис. 3.15. Структурная формула аденозинфосфорных кислот. Для аденозинтрифосфорной кислоты n = 3, для аденозиндифосфорной кислоты n = 2, для аденозинмонофосфорной кислоты n = 1

При взаимодействии молекулы аденозинтрифосфорной кислоты с водой отщепляется один остаток фосфорной кислоты, в результате чего образуется аденозиндифосфорная кислота – АДФ и выделяется огромное количество энергии:

АТФ + Н2О = АДФ + Н3РО4 + 10 000 калорий.

Впоследствии от АДФ может отщепляться еще один остаток фосфорной кислоты, образуя АМФ – аденозинмонофосфорную кислоту.

АДФ + Н2О = АМФ + Н3РО4 + 10 000 калорий[37].

Освободившаяся энергия используется для жизнедеятельности клетки (КПД процесса превышает 80 %!).

Наряду с распадом АТФ и выделением энергии в клетке постоянно происходит синтез АТФ и накопление энергии (обратные реакции).

Количество митохондрий в клетке зависит от потребности последней в энергии. Так, в клетках кожи человека находится в среднем 5–6 митохондрий, в клетках мышц – до 1000, в клетках печени – до 2500!

8. Комплекс Гольджи. Итальянский ученый Гольджи обнаружил и описал структуру клетки, напоминающую стопки мембран, цистерны, пузырьки и трубочки. Расположена эта система чаще всего возле ядра.

Функции комплекса Гольджи: в полостях комплекса накапливаются всевозможные продукты обмена клетки, которые по каким-либо причинам не вывелись наружу. В последствии эти продукты могут быть использованы клеткой для процессов жизнедеятельности. Из пузырьков и цистерночек комплекса Гольджи в растительных клетках образуются вакуоли, заполненные клеточным соком.

9. Лизосомы – мелкие органоиды. Представляют собой пузырьки, окруженные мембраной. Внутри лизосомы заполнены пищеварительными ферментами (обнаружено 12 ферментов), которые расщепляют и переваривают крупные макромолекулы (белки, полисахариды, нуклеиновые кислоты).

Функции лизосом: растворение и переваривание макромолекул. Лизосомы участвуют в фагоцитозе. Понятно, что основная функция по перевариванию поступающих в клетку частиц принадлежит лизосомам.

10. Пластиды. Эти органоиды характерны только для растительных клеток. Форма напоминает двояковыпуклую линзу. Структура пластид напоминает таковую у митохондрий: двойной слой мембраны. Наружная – гладкая, внутренняя образует складки, называемые тилакоидами. На тилакоидах происходит основной жизненно важный для всех зеленых растений процесс – фотосинтез:

Пластиды бывают трех типов:

1) Хлоропласты – зеленые пластиды. Их цвет обусловлен наличием хлорофилла. Хлорофилл – основное вещество хлоропластов (имеет зеленый цвет). Только благодаря хлорофиллу возможен процесс фотосинтеза (см. раздел 4.2). Хлоропласты придают зеленый цвет растительным организмам.

2) Хромопласты – пластиды, имеющие различные окраски: от ярко-желтого до пурпурно-багряного. Наличие различных пигментов окрашивают плоды, цветки и осенние листья растений в соответствующие цвета. Этот факт особенно важен для привлечения насекомых к цветкам, как природный индикатор созревания плодов и др.

3) Лейкопласты – бесцветные пластиды, в которых происходит накопление запасных питательных веществ (например, крахмала).

Некоторые виды пластид могут переходить друг в друга: например, переход хлоропластов в хромопласты: созревание томатов, яблок, вишни, и т. д.; изменение окраски листьев в осенний период времени. Лейкопласты могут переходить в хлоропласты: позеленение картофеля на свету. Это доказывает общность происхождения пластид.

11. Клеточные включения. Вакуоли. Это непостоянные и необязательные составляющие клетки. Они могут появляться и исчезать в течение всей жизни клетки. К ним относятся капли жира, зерна крахмала и гликогена, кристаллы щавелево-кислого кальция и др. Жидкие продукты обмена называются клеточным соком и накапливаются они в вакуолях. В клеточном соке растворены сахара, минеральные соли, пигменты и т. д. Чем старше клетка, тем больше клеточного сока накапливает клетка. Молодые клетки практически не содержат вакуолей.

Помимо перечисленного некоторые специализированные клетки обладают специальными органоидами. К ним относятся:

– реснички и жгутики, представляющие собой выросты мембраны клетки, осуществляющие движения клетки. Они имеются у одноклеточных организмов и многоклеточных (кишечный эпителий, сперматозоиды, эпителий дыхательных путей);

– миофибриллы – тонкие нити мышечных клеток, участвующие в сокращении мышц;

– нейрофибриллы – органоиды, характерные для нервных клеток и участвующие в проведении нервных импульсов. Кроме того, в состав клеток входят центриоли – две (иногда более) цилиндрические структуры диаметром около 0,1 мкм и длиной 0,3 мкм. Место расположения центриолей в период между делениями клетки считается серединой клеточного центра. При делении клетки центриоли расходятся в противоположные стороны – к полюсам, определяя ориентацию веретена деления (рис. 16).

Следует иметь в виду, что, хотя животные и растительные клетки имеют много общего, но между ними существуют и серьёзные различия (табл. 3.1).

Более общая классификация клеток представлена на рис. 3.16.

Одно из основных отличий бактерий от архей, состоит в химическом составе мембраны. Бактерии отделены от внешней среды двойным слоем липидов (жиров и жироподобных веществ). Мембраны архей состоят из терпеновых спиртов.

Что такое гомеостаз клеток

Организм как биологическая система может быть поделен на три макроблока (подсистемы), принципиально отличающиеся друг от друга:

1. Метаболическая система.

2. Информационно-интегративная система, пред-ставленная структурами, отвечающими за нервную и гуморальную регуляцию;

3. Локомоторная система.

Такое деление на макроблоки и последующий анализ позволяют нам, приняв поочередно каждый из указанных макроблоков за точку отсчета увидеть зависимость состояния каждого от качественного состояния двух других, и определить степень взаимозависимости базовых блоков друг от друга.

Практическая ценность подобного анализа заключается, на наш взгляд, в возможности рассмотрения целого ряда патологических процессов, с которыми сталкиваются клиницисты в своей повседневной практике, с новых позиций и определения иных приоритетов в патогенезе, что в свою очередь приведет и к изменению подходов к лечению широкого круга заболеваний.

I. зависимость (структурно-функциональную) метаболических систем:

А. от состояния информационно-интегративных систем.

В. от состояния локомоторной системы.

II зависимость информационно-интегративной от состояния:

А. локомоторной системы.

В. метаболической системы.

III зависимость локомоторной системы от состояния:

А. информационно-интегративной системы.

В. метаболический системы.

Локомоторная система без нормального функционирования метаболических систем несостоятельна. Любое нарушение в трофике тканей локомоторной системы депривирует ее либо на организменном, либо на сегментарном уровнях, вплоть до полной дисфункции, хотя непосредственно звенья локомоторной системы будут сохранны. Локомоторная система напрямую зависима от функциональной целостности и состоятельности информационно-интегративной системы и любые её повреждения, а также трофический дефицит структур нейрогуморального блока приведут к функциональной несостоятельности локомоторной системы. Поэтому спор, что важнее локомоторная, метаболическая или информационно-интегративная системы некорректен априори и допустим лишь в объективной привязке к конкретному индивиду и к конкретной патологической ситуации.

Ниже мы разберем вышесказанное на обобщенном примере развития детского церебрального паралича (ДЦП): у данных больных при достаточно выраженной клинике, имеются нарушения и дефициты во всех трёх макроблоках, Если мы начнём искать отличия в каждом из пациентов друг от друга, даже при единой формулировке диагноза, этиологии и патогенеза, список различий будет на порядок длиннее.

Посмотрим на все факторы риска в целом и ответим на вопрос, что же их объединяет. Объединяющим фактором будет то, что любой из факторов риска (будь то родовая травма, перинатальная инфекция, недоношенность, асфиксия и т.д.) ослабил ребенка настолько, что он оказался несостоятельным проявить необходимую антигравитационную, интегрирующую локомоторную активность в новой среде обитания.

Как должна быть организована профилактика ДЦП, и как должно быть организовано лечение этих детей после момента, когда угроза жизни миновала? Существующая на сегодняшний день медикаментозная терапия неврологической и метаболической несостоятельности, лечение симптомокомплексов двигательных нарушений позитивного эффекта не обеспечивает. И настало время в корне пересмотреть стратегию и тактику медицинской помощи этим детям. Но для этого необходимо рассмотреть онтогенез этих трех макроблоков в норме и в патологии, не нарушая структурно-функционального единства организма в научно-исследовательской и научно-практической методологии.

Что такое гомеостаз клеток

Существуют разные представления о гомеостазе [5]. Чаще всего гомеостаз определяют как подвижное равновесие или колеблющееся в ограниченных пределах постоянство внутренней среды организма, в т.ч. тканевой (внеклеточной) жидкости, крови и лимфы. Или иначе: гомеостаз – это совокупность скоординированных реакций, обеспечивающих поддержание или восстановление постоянства внутренней среды организма, который есть физико-химическая система, существующая в окружающей среде в стационарном состоянии. Именно способность биосистем сохранять стационарное состояние в условиях непрерывно меняющейся среды и обусловливает их выживание. Поэтому гомеостаз определяют также как способность биосистем противостоять изменениям и сохранять динамическое постоянство состава и свойств организма, а здоровье человека рассматривают как выражение биологического гомеостаза, оптимальное протекание физиологических процессов. Таким образом, к определению понятия гомеостаза подходят с двух сторон. С одной стороны, гомеостаз рассматривается как количественное и качественное постоянство физико-химических и биологических параметров. С другой стороны, гомеостаз определяют как совокупность механизмов, поддерживающих постоянство внутренней среды организма.

Лимфатическая система (ЛтСи) и водный гомеостаз индивида

Разные системы по своему участвуют в обеспечении гомеостаза. Сердечно-сосудистая система организует постоянную циркуляцию крови по замкнутой системе сосудов, по двум кругам кровообращения, начинающимся и оканчивающимся в сердце. Кровь приносит в органы субстраты, которые требуются для нормального функционирования их клеток, и эвакуирует продукты их жизнедеятельности. Эти вещества выходят через стенки капилляров в интерстициальную (межклеточную) жидкость. ЛтСи – дополнительная к венам дренажная система, в которую возвращается жидкость из тканей и в виде лимфы оттекает в кровеносное русло, в его венозную часть [4], что подтверждается и в экспериментах [1,2]. Дренажная функция ЛтСи определяется не столько сбросом конкретного количества жидкости, сколько «очищением» жидких сред от естественных и патологических макромолекул. ЛтСи всегда, а при патологии особенно, вовлечена в этот процесс [3]. В силу этого лимфа осуществляет вынос из очагов поражения разных антигенов – макромолекул распада тканей, патогенных микроорганизмов, токсинов, а следовательно вовлекается в иммунный процесс. В отличие от венозных капилляров, лимфатические капилляры создают путь, по которому не только вода и электролиты, но и такие крупные молекулы, как белки, возвращаются из интерстиция в циркулирующую кровь и так предотвращают повышение интерстициального давления, а значит, и отек [16]. Таким образом, ЛтСи не только регулирует водный гомеостаз, но и «указывает» направление движения жидкости и крупнодисперсных частиц в локальном межклеточном пространстве, создает вектор адекватной однонаправленной дегидратации.

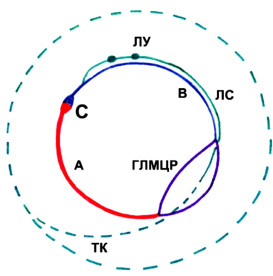

ЛтСи с момента закладки является частью сердечно-сосудистой системы. Первичные лимфатические сосуды (ЛС) образуются путем выключения из кровотока части первичных вен [8], они всегда сопровождают артерии эмбриона. Я предложил концепцию о конституции или общем устройстве ЛтСи [13], которое определяет ее реакции на воздействия окружения, в т.ч. на толчки лимфотока, и состоит в сегментарной организации лимфатического русла (ЛР): 1) складчатая конструкция стенок (клапаны и собственные, межклапанные сегменты), связанная с колебаниями лимфотока; 2) квазисегментарная связь с артериями (генеральные, т.е. общие с кровеносным руслом, периартериальные сегменты) как следствие сегментарного устройства эмбриона и отражение внешних связей ЛР с его окружением, источником экстравазальных факторов лимфотока. Межклапанные сегменты ЛР во всем их разнообразии организуют базовое, пассивное и дополнительно активное продвижение лимфы от органов к венам. Строение и режим функционирования межклапанных сегментов ЛР коррелируют с их топографией – адекватны строению генеральных сегментов ЛтСи как части сердечно-сосудистой системы и корпоральных сегментов индивида. Собственные сегменты ЛтСи соединяются с другими компонентами генеральных сегментов посредством соединительной ткани, местами она трансформируется в лимфоидную ткань, в т.ч. лимфатических узлов (ЛУ), которые являются частью непрерывного ЛР (рис. 1–5).

Рис. 1. Строение циркуляторной системы у млекопитающих животных (схема): С – сердце; А – артерии; ГЛМЦР – гемолимфомикро-циркуляторное русло; В – вены; ЛС – лимфатические сосуды; ЛУ – лимфатические узлы; ТК – тканевые каналы

Рис. 2. Общая организация путей циркуляции у млекопитающих животных (схема)

Рис. 3. Сопряжение лимфатической и лимфоидной систем млекопитающего в составе единой циркуляторной системы организма. На схеме (верхняя часть) показаны пути лимфооттока, начиная с лимфообразования, и пути циркуляции лимфоцитов. Лимфоидная система выглядит как специальная приставка сердечно-сосудистой системы (нижняя часть схемы): С – сердце; ЛО – лимфоидные образования, устроенные как специальные насадки на кровеносное русло в виде лимфоидных муфт, которые контролируют и регулируют клеточный и белковый состав внутренней среды организма. В основе лимфоидной системы, таким образом, находятся замкнутые в круг непрерывные кровеносные пути, по которым происходит (ре)циркуляция лимфоцитов. Тканевые каналы и лимфатические пути дополняют кровеносные пути в составе единой циркуляторной системы организма

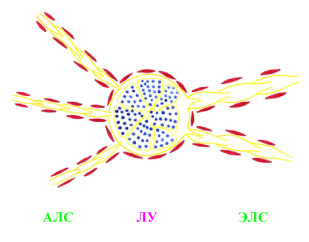

Рис. 4. Строение экстраорганного лимфатического русла как сети лимфангионов (схема): ЛУ – лимфатический узел как емкостный лимфангион лимфоидного типа; АЛС, ЭЛС – афферентные и эфферентные лимфатические сосуды как цепи обычных лимфангионов

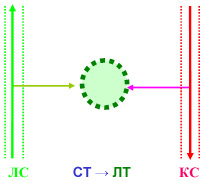

Рис. 5. Противоточная лимфогемодинамическая система как модель иммунопоэза и иммуноморфогенеза (схема): ЛС, КС – лимфатический и кровеносный сосуды; СТ, ЛТ – (рыхлая) соединительная и лимфоидная ткани

Лимфоидная система (ЛдСи) и генотипический гомеостаз индивида

Один из параметров гомеостаза индивида – иммунный: устойчивость внутренней среды к антигенам связывают с ЛдСи. Иммунитет обеспечивается клеточными и гуморальными факторами крови, лимфы и тканевой жидкости [10,12]. Проблемы иммунитета занимают центральное положение в современной медицине. Исследования в этой области обычно проводятся на уровне клеток и их взаимодействий. Основная роль в установлении гомеостаза отводится клеточным мембранным системам, которые регулируют скорость поступления и выделения веществ клетками. С этих позиций основными причинами нарушения гомеостаза считаются необычные для нормальной жизнедеятельности неферментативные реакции, протекающие в мембранах; в большинстве случаев это цепные реакции окисления с участием свободных радикалов, возникающие в фосфолипидах клеток. Эти реакции ведут к повреждению структурных элементов клеток и нарушению функции регулирования [5,7].

Гораздо меньше и реже уделяется внимание анатомическим основам иммунитета. Длительное время роль его организатора приписывалась ЛтСи [4]. Во второй половине минувшего столетия интерес к иммунитету резко возрос во всех отраслях медицины. Поэтому в Международной анатомической терминологии (1998) выделена новая система –ЛдСи, термин «ЛтСи» исключен, роль ЛС низводится до уровня придатка ЛУ – поставщика периферической лимфы для очистки [17,18]. Недавно сделана попытка реанимировать ЛтСи в неузком виде: вслед за М.Г.Привесом, в ее состав ввели тимус, селезенку, миндалины, лимфоидные бляшки и узелки на основании их якобы морфологической, онтогенетической и функциональной взаимосвязи [6]. Из лимфоидной ткани состоят многие органы, сходные по значению с ЛУ, но с менее интимным отношением к ЛР (в отличие от ЛУ, не стоят на пути крупных ЛС – Иосифов Г.М., 1914) и с иным происхождением [11]. Функциональная морфология ЛдСи в условиях возрастной нормы, эксперимента и при патологии вызывает интерес у разных специалистов [6,7,19]. Но до сих пор отсутствует общепринятая концепция функционирования лимфоидных органов. Мной предложена модель противоточной лимфогемодинамической системы: по афферентным ЛС и синусам в паренхиму ЛУ поступают антигены, им навстречу движутся клетки крови (лимфоциты и макрофаги) из кровеносных микрососудов; центральное положение занимают интерстициальные каналы стромы, где развертываются процессы иммунопоэза. Тканевые каналы объединяют ЛР и кровеносное русло ЛУ в функциональный анастомоз. По тканевым каналам вещества ЛУ происходит трансфузионный лимфоток. Они же являются путями экстравазального перемещения клеток крови. В вещество других лимфоидных органов антигены могут приходить по тканевым каналам и специальным кровеносным микрососудам [9–15].

Лимфоидно-лимфатический аппарат и гомеостаз индивида

Я не рассматриваю ЛтСи как часть ЛдСи или ЛдСи в составе ЛтСи. Это два специализированных отдела сердечно-сосудистой системы, взаимосвязанных на периферии (лимфоидные узелки и бляшки, ЛУ). В основе ЛдСи находятся кровеносные сосуды [9,10], главные пути (ре)циркуляции лимфоидных клеток, а в основе ЛтСи – ЛС, дополнительный к венам дренаж разных органов, важный путь оттока из них антигенов. ЛдСи и ЛтСи образуют иммунный комплекс благодаря рыхлой соединительной ткани между кровеносными микрососудами и микроЛС, которая является не просто их механической скрепкой, но циркуляторным посредником: в тканевых каналах встречаются противотоки антигенов и клеток крови, в результате чего развертываются процессы иммунопоэза и образуется лимфоидная ткань [9–15]. Лимфоидно-лимфатический аппарат поддерживает гомеостаз организма следующим образом: 1) ЛтСи осуществляет отток тканевой жидкости из органов в виде лимфы, обеспечивая относительное постоянство тканевого давления и состава межклеточной среды, поскольку в первую очередь ЛР отводит из тканей крупнодисперсные вещества, белки и жиры, токсины и опухолевые клетки, что способствует поддержанию специфического белкового и клеточного состава внутренней среды организма (генотипического гомеостаза); 2) ЛдСи организует (ре)циркуляцию лимфоидных клеток (а также антител), которые обеспечивают поддержание генотипического гомеостаза.

Лимфоидно-лимфатический аппарат – это анатомическая основа иммунопротективной системы (ИПС), многоуровневой функциональной системы, в т.ч. соединительных и пограничных тканей, которая мобилизует различные факторы иммунной защиты внутренней среды организма [9–14]. ЛтСи и кровеносная система участвуют в организации ИПС, т.к. лимфоидные образования используют сосуды как пути доставки антигенов и выводные протоки для своих «секретов». Лимфоидные образования всегда связаны с кровеносными сосудами, но не всегда имеют афферентные ЛС. Периферические лимфоидные образования находятся на путях оттока тканевой жидкости и лимфы в ЛР и вены. ЛтСи – это комплекс ЛР (дренаж органов – лимфоотток из них, в т.ч. антигенов) и лимфоидной ткани ЛУ и других периферических лимфоидных образований с афферентными ЛС любого типа (многоэтапная очистка лимфы в процессе ее оттока из органов в вены).

Заключение

ЛтСи и ЛдСи участвуют в поддержании гомеостаза индивида, в т.ч. генотипического –через циркуляторную систему в составе ИПС. Она включает тканевые каналы и ЛР, которое коллатерально венам и заканчивается в венах. ЛР отводит из органов тканевую жидкость, не попавшую в вены, в виде лимфы, а в ее составе – клетки, в т.ч. опухолевые, и белки, в т.ч. антитела. Тканевые каналы (рыхлая соединительная ткань) проходят между барьерными тканями, корнями ЛР и кровеносными капиллярами, замыкая таким образом циркуляторную систему организма в круг при сохранении выходов на внешнюю среду. Соединительная ткань объединяет все ткани, в т.ч. эпителии и эндотелии, причем местами трансформируется в лимфоидную ткань, в т.ч. ЛУ. Разные защитные факторы внутренней среды, начиная с механических и физико-химических (непрерывность эпителиев, основное вещество как поглотитель и решетка волокон соединительной ткани, и т.п.) и заканчивая антителами, срабатывают на разных уровнях организации ИПС, устроенной как каскад биофильтров разной конструкции в их связи. ЛР в составе ИПС представляется одним из вариантов организации генотипического гомеостаза индивида, чем однако не исчерпывается роль ЛтСи в поддержании его гомеостаза в целом (водный – базовый для ЛтСи).