что такое глобальный эколого экономический потенциал

Сущность эколого-социо-экономического потенциала территориальных образований

Рубрика: 3. Общие вопросы экономических наук

Статья просмотрена: 297 раз

Библиографическое описание:

Лосевская, Е. А. Сущность эколого-социо-экономического потенциала территориальных образований / Е. А. Лосевская. — Текст : непосредственный // Экономическая наука и практика : материалы II Междунар. науч. конф. (г. Чита, февраль 2013 г.). — Т. 0. — Чита : Издательство Молодой ученый, 2013. — С. 8-10. — URL: https://moluch.ru/conf/econ/archive/75/3438/ (дата обращения: 18.11.2021).

В современных условиях становится все более актуальной задача определение внутренних резервов экономического развития, решение которой связывается в первую очередь с разработкой новых рыночных подходов к определению сущности, структуры и методов оценки эколого-социо-экономического потенциала территориальных образований. Одной из главных проблем развития муниципальных территориальных образований в России, является проблема неравенства территорий, в связи с разными экономическими возможностями регионов. Однако, неравномерность развития различных частей единого государства характерна для всех стран мира, как в силу объективных естественно-природных условий, так и в результате хозяйственной деятельности человека. При этом в основе регионального «расслоения», как правило, лежат финансовые факторы. Поэтому проблема ликвидации или, по крайней мере, уменьшения неравномерности в уровне социально-экономического и финансового развития регионов относится к числу сложнейших макроэкономических задач и важнейших внутриполитических целей практически любого государства.

Территориальная организация местной власти составляет важную основу деятельности органов местного самоуправления. Продуманная политика в определении территориальных условий функционирования властных органов создает необходимые условия для эффективной реализации их полномочий, а неосторожные изменения в этой сфере, напротив, могут на десятилетия осложнить взаимодействие жителей муниципального образования с органами местного самоуправления и полностью нейтрализовать и без того нередко скромные стимулы развития территории.

В соответствии с ч.1 ст.2 ФЗ от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ (в ред. от 03.12.2012 N 244-ФЗ.) «Об общих принципах организации МСУ в РФ» муниципальное образование — это городское или сельское поселение, муниципальный район, городской округ либо внутригородская территория города федерального значения. [1]

Согласно областному закону № 340-ЗС от 25.07.2005 года административно-территориальное устройство Ростовской области (далее — административно-территориальное устройство) — территориальная организация Ростовской области, устанавливаемая посредством деления территории Ростовской области на ее составные части (административно-территориальные образования, административно-территориальные единицы, населенные пункты и районы в городе). [2]

Природно-ресурсный, экономико-географический, инвестиционный, бюджетный и демографический потенциалы являются основой, на которой развиваются социо-эколого-экономические отношения. В условиях растущей социальной неоднородности, различиях в обеспеченности ресурсами (природно-климатическими, трудовыми, капитальными, информационными и др.), необходимости сближения территорий для формирования единого социо-эколого-экономического пространства, резко встает вопрос об определении новых подходов в управлении социальным развитием муниципальных образований и разработке стратегии повышения его эффективности.

Проблема оценки потенциала территорий пока должного подхода в научной литературе и практике работы органов государственной власти, органов местного самоуправления не получила. В самых общих чертах классифицируется только его структура, а имеющиеся данные носят разрозненный характер. В связи с этим возникает необходимость исследования потенциала территорий для эффективного использования и дальнейшего наращивания.

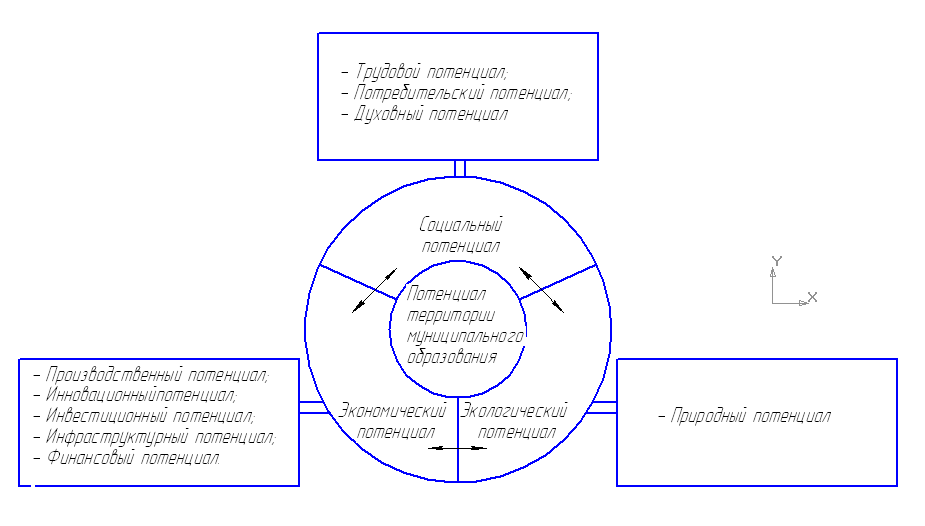

Остановимся детально на рассмотрении потенциала территории через призму взаимосвязей потенциалов.

Рис. 1. Взаимосвязи социо-эколого-экономического потенциала территории муниципального образования

Каждый из представленных элементов всей взаимосвязанной структуры, является самоорганизующийся сложной системой. Учитывая, обособленность каждого элемента эколого-социо-экономического потенциала, их развитие должно происходить систематически и синхронно.

Таким образом, под социо-эколого-экономическим потенциалом территории муниципального образования мы понимаем совокупность потенциалов осуществляющих производственную деятельность, инновационные моменты, инвестиции, развития инфраструктуры, удовлетворяющие запросы населения, а так же поддержание экологического баланса.

Одним из главных составляющих экономического потенциала выступает производственный потенциал. Основными элементами производственного потенциала являются имеющиеся в наличии внеоборотные активы и соответствующая совокупность вакансий (рабочих мест и должностей) промышленно-производственного потенциала, так как именно эти элементы предопределяют способность системы осуществлять созидательную деятельность.

Не поддается оспариванию тот момент, что поиск источников финансирования для всех муниципальных образований является ведущим вопросом для инвестиционной политики. Одним из главных показателей, определяющих инвестиционную привлекательность территории, является инвестиционный потенциал региона. Он подразумевает собой совокупность собственных и возможных привлеченных экономических ресурсов обеспечивающих при наличии благоприятного инвестиционного климата инвестиционную деятельность в целях и масштабах, определенных экономической политикой муниципального образования.

В развитии экономической системы существенную роль играет развитие инновационного потенциала. Понятие «инновационный потенциал» стало «концептуальным отражением феномена инновационной деятельности». [3]

Под инновационным потенциалом понимается количество экономических ресурсов, которые в каждый конкретный момент общество может использовать для своего развития. Эти ресурсы распределяются между тремя основными секторами (сегментами, направлениями) системы: научно-техническим, образовательным, инвестиционным. В результате этого распределения формируются: научно-технический потенциал (сегмент или комплекс), образовательный потенциал (сегмент или комплекс), инвестиционный потенциал (сегмент или комплекс). Совокупность названных сегментов и формирует инновационный потенциал системы. [4]

Инфраструктурный потенциал отражает уровень развития на территории муниципального образования транспортной, телекоммуникационной, финансовой инфраструктуры.

Что же касается, финансового потенциала, то Кушхов О. И. финансовый потенциал определяет как совокупность региональных денежных фондов, состав, структура и количественные оценка которых определяют особенности регионального распределения общественного продукта и возможности внутреннего финансирования всех сфер деятельности в регионе. [5]

Мы разделяем позиции В. Ы. Лексина, А. Н. Швецова, которые считают, что финансовый потенциал складывается из совокупного потенциала собственных финансовых ресурсов региона и охватывает не только средства региональных бюджетов, но и региональную собственность, доходы домохозяйств, экономический потенциал производственной сферы, кредитной системы, фондового рынка и т. д. [6]

Под трудовым потенциалом понимается располагаемые в настоящее время и предвидимые в будущем трудовые возможности, характеризуемые количеством трудоспособного населения, его профессионально образовательным уровнем, другими качественными характеристиками. [7]

Таким образом, можно утверждать, что социо-эколого-экономический потенциал муниципальных образований — это сложная экономическая категория, которая еще недостаточно разработана. Комплексное развитие территориальных единиц в значительной мере зависит от величины и степени использования экономического потенциала, сосредоточенного на данной территории. Задачей стратегического управления потенциалом территории должна стать не только сохранение ее стоимости, но и обеспечение наращивания потенциала территории при осуществлении любой деятельности.

Федеральный Закон от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ (в ред. от 03.12.2012 N 244-ФЗ.) «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»

Областной закон № 340-ЗС от 25.07.05 «Об административно-территориальном устройстве Ростовской области

Данько, М. Инновационный потенциал в промышленности / М. Данько // Экономист. 1999. — № 10. С.26–32.

Жиц, Г. И. Способности и возможности: рассуждения о некоторых аспектах методологии оценки влияния инновационного потенциала на развитие социально-экономических систем различного уровня сложности / Г. И. Жиц // Инновации. — 2008. — № 11.-С. 102–107.

Кушхов О. И. Управление региональным бюджетом. //Дисс. на соискание ученой степени д-ра экон. наук. — СПб, 2003 г.

Современный экономический словарь Райзберг Б. А., Лозовский Л. Ш., Стародубцева Е. Б.

Похожие статьи

Потенциал территории и его роль в развитии экономики региона.

Сущность эколого—социо—экономического потенциала.

Инфраструктурный потенциал отражает уровень развития на территории муниципального образования транспортной, телекоммуникационной, финансовой инфраструктуры.

Оценка инвестиционного потенциала муниципального.

В настоящее время в развитии экономики России наблюдается повышение конкуренции регионов, в том числе муниципальных образований, за инвестиционные ресурсы. Для привлечения данных ресурсов в административно—территориальные образования региона.

Экономический потенциал промышленного предприятия как.

где: ЭП — экономический потенциал; ПРП — природно-ресурсный потенциал; ПП — производственный потенциал; ИП — инновационный потенциал; КП — кадровый потенциал; ФП — финансовый потенциал; S — синергетический эффект.

Конкурентный потенциал территории в региональном.

Основные термины (генерируются автоматически): конкурентный потенциал, территориальный маркетинг, конкурентный потенциал территории, производственный потенциал, природно-ресурсный потенциал

Оценка инвестиционного потенциала муниципального образования.

компоненты инновационного потенциала региона в условиях.

Ключевые слова: инновация, инновационное развитие, инновационный потенциал, экологический фактор, экология, экологическая безопасность, эколого-ориентированное инновационное развитие, социо—эколого—экономическая система, энтропия.

К вопросу определения сущности финансово—экономического.

. экономический потенциал, экономический потенциал предприятия, промышленное предприятие, финансовый потенциал, инновационный потенциал, синергетический эффект, предприятие, группа авторов, производственный потенциал.

Инвестиционно-инновационный потенциал как основа развития.

В данной работе на основе информационного поиска раскрывается теоретическая основа понятия инновации. Проведен краткий анализ понятий «инвестиционный потенциал» и «инновационный потенциал».

Экономический потенциал региона на примере Республики.

Ключевые слова: экономический потенциал, региональная политика, природный потенциал, трудовой потенциал, инвестиции, инвестиционный климат. Проблемы развития страны и её отдельных регионов в.

Теоретические аспекты развития экспортного потенциала регионов

Структурные особенности экономического потенциала. Ресурсный потенциал области как природно-территориального образования существен и ему свойственно следующее.

Мир науки

Рефераты и конспекты лекций по географии, физике, химии, истории, биологии. Универсальная подготовка к ЕГЭ, ГИА, ЗНО и ДПА!

Понятие экологического и эколого-экономического потенциалов

В энциклопедическом созологичном словарне польской Академии наук есть три определения понятия потенциала:

В структуре экологического потенциала природной среды одно из важных мест занимает климат, прежде всего, тепло-и влагообеспеченность. Они имеют не только универсальное и непосредственное экологическое значение, но и определяют территориальную дифференциацию многих других экологических показателей, в том числе биохимических и биологических. От них зависит биологическая продуктивность, характер растительности (в частности, наличие или отсутствие лесов), распространения заболеваний и др..

Достаточно большую экологическую роль для человека играют такие биотические компоненты ландшафта, как растительность, животный мир, микроорганизмы. Исключительное значение имеет естественный растительный покров как источник кислорода, средствам, фитонцидов, лекарственных средств и их оздоровительное, рекреационное и эстетическое значение. Среди растений есть также немало вредных для человека видов (ядовитых, аллергенов). Важное оценки животного мира, в котором известны многочисленные переносчики, возбудители опасных заболеваний человека, например, клещевого энцефалита, чумы, туляремии и др.. С целью определения экологического потенциала важное значение также имеют повторяемость стихийных природных явлений и других экстремальных природных условий, то есть санитарно-гигиенические, медико-географические, медико-экологические и рекреационные особенности природной среды (рис. 3.2).

В процессе создания карты использованы те показатели, которые могут характеризовать экологический потенциал, а именно: загальносекторни типы природных ландшафтов (равнинные и горные), показатели биологической эффективности климата (количество дней с благоприятными погодными условиями), суммы активных температур воздуха, коэффициент увлажнения территории, летняя сумма осадков, биологическая продуктивность, неблагоприятные природно-антропогенные процессы.

Термин «экологический потенциал» может использоваться исключительно для характеристики первичных (коренных, климаксових, условно климаксових) экосистем. Но большие площади земной поверхности заняты вторичными, измененными человеком, искусственно созданными и пионерными экосистемами; в связи с этим появляется необходимость оценивать также их потенциальные возможности и величины их отклонений от экологического потенциала коренной экосистемы, на месте которой они возникли и существуют. Для этого предложено применять понятие вторичный потенциал экосистемы. Конечно, его вещественно-энергетической основой всегда является экологический потенциал экосистемы, на месте которой существует вторичная экосистема.

Под сущностью термина вторичный потенциал экосистемы следует понимать совокупность ее вещественно-энергетических ресурсов и свойств, сформировавшихся под влиянием хозяйственной деятельности, определяет современные структурно-функциональные параметры и полезные функции этой экосистемы. Основными критериями определения экологического и вторичного потенциалов экосистем:

— Произведенной в единицу времени;

— Общая енерготрансформацийна (энергетическая) способность

экосистемы определяется по показателям количества энергии, накопленной в экосистеме на единице площади за единицу времени или количества энергии, накопленной на единице площади;

— Общая водотрансформацийна способность экосистемы устанавливается по показателям количества осадков, трансформированных (т.е. возвращенных в атмосферу путем физического и физиологического испарения, преобразованных во внутри-почвенный сток и запасы воды в почве) экосистемой на единице площади за единицу времени.

Для структурных блоков экосистемы эталонным считается такое состояние (величина) биотического потенциала, соответствующего первичной экосистеме конкретного участка земной поверхности. Всего экологический потенциал можно рассматривать как эмерджентных совокупность биотических потенциалов экосистемы, а именно: автотрофного (фитоценоза, популяций растений), консументного (различных групп и популяций второго и последующих трофических уровней), редуцентного (трофических групп беспозвоночных и микроорганизмов) потенциалов целом, или подчиненных им структур (популяций, трофических групп и др.). частности.

Итак, оценки экологического и биотического потенциалов каждой однородной участки земной поверхности, каждой геоекосистемы должно быть предпосылкой рационализации ведения лесного, сельского, рекреационного, водного и других отраслей хозяйства. Эта работа приобретает особую актуальность в связи с необходимостью реализации программы устойчивого развития Украины.

— По степени воздействия техногенных факторов на природную среду;

— По степени влияния неблагоприятных природных процессов и антропогенных факторов на природную среду;

— По ключевой эколого-экономической проблемой;

— По эколого-экономическим потенциалом;

— Интегративное природно-экономическое районирование.

Экологический потенциал

Основными составляющими национальной экологической сетиявляются наиболее сохранившиеся природные комплексы, характеризующиеся высокими показателями биологического и ландшафтного разнообразия. Часть из них имеют статус заповедников и национальных парков.

Экологический потенциал страны позволяет развивать производство экологически чистой сельскохозяйственной, лесной и других видов продукции, внутренний и международный экологический туризм.

Существенным показателем эффективности функционирования экологического потенциала (национальной экологической сети) является экологическая емкость. Целесообразно использование двух ее показателей:

1) удельный вес экологически чистой продукции (товаров, услуг) в общем объеме ВВП;

2) удельные величины загрязнений в расчете на единицу конечной продукции.

В системе международных сравнений показателем, характеризующим экологический потенциал, является «объем выбросов вредных веществ в расчете на единицу ВВП».

Одной из важнейших проблем в контексте устойчивого развития экономики страны является защита атмосферы, снижение уровня загрязнения атмосферного воздухав крупных городах и промышленных центрах Беларуси.

По объемам выбросов среди отраслей промышленности в начале XXI в. выделяются топливная — 31 % общего объема, электроэнергетика — 22, химическая и нефтехимическая —’ 10,4, машиностроение — 10,5, промышленность строительных материалов — 7,2, пищевая — 6,4 %. В составе выбросов преобладают сернистый ангидрид (25 %), окись углерода (22 %)» окислы азота (18 %), твердые выбросы (10 %).

При неблагоприятных метеоусловиях разовые концентрации основных и специфических примесей в большинстве промышленных центров нередко превышают стандарты качества в 2—4 раза.

Экологический потенциал страны в значительной мере зависит от качества поверхностных и подземных вод.

Самым мощным источником загрязнения водных объектов в стране являются бытовые стоки, на которые приходится две третьих годового объема сточных вод (доля стоков производства составляет четвертую часть).

В результате проведения ряда водоохранных мероприятий и снижения потребности в воде на производстве годовой объем сброса сточных вод в Беларуси в начале XXI в. значительно уменьшился: с 2151 млн м 3 в 1990 г. до 1252 млн м 3 в 2004 г. Из общего объема сточных вод, сбрасываемых в поверхностные водоемы (1147 млн м 3 в 2004 г.), около одной трети являются нормативно-чистыми (отводятся без очистки), три пятых — нормативно-очищенными и одна двадцатая часть — загрязненными.

Наибольшую нагрузку, связанную со сточными водами, испытывают реки: Свислочь ниже Минска, Неман ниже Гродно, Березина ниже Бобруйска, Днепр ниже Могилева и Речицы, Западная Двина ниже Новополоцка, Припять ниже Мозыря, Ясельда ниже Березы, Уза ниже Гомеля. В этих и других речных бассейнах не хватает водных ресурсов для разбавления сточных вод до нормативов водопользования.

Улучшение состояния природных вод Беларуси требует усовершенствования способов очистки сточных вод, создания водоохранных зон, принятия мер по предотвращению попадания в водоемы стоков животноводческих ферм и комплексов, сокращения объемов водоотведения путем внедрения оборотных систем водоснабжения, а также экономического стимулирования водоохранных мероприятий.

Устойчивость экологического потенциала страны во многом определяется мерами по рациональному использованию земель в сельскохозяйственном производстве и других отраслях экономики.

Фактором, обусловливающим стабилизацию экологического потенциала страны, является сохранение и устойчивое использование биологического разнообразия, в которомглавенствующая роль принадлежит особо охраняемым природным территориям.

В настоящее время принята Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь на период до 2020 года.

Важнейшими принципами экологической политики определены:

• поддержка целостности экологических систем посредством эффективного управления экологическим потенциалом страны;

• снижение давления на окружающую среду со стороны экономики (в процессе ее роста);

• социальное и экологическое взаимодействие для повышения качества жизни;

• расширение сотрудничества с другими государствами с учетом глобальной экологической взаимозависимости.

ЛЕКЦИЯ 6. РОСТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

1. Понятие экономического роста как категории национальной хозяйственной системы.

Общество не может перестать производить блага и услуги, потому что не может прекратить их потребление. Поэтому функционированиенациональной экономики должно быть непрерывным. Процесс производства, рассматриваемый как непрерывный процесс, возобновляемый на определенном уровне, и есть воспроизводство.

Основными элементами процесса воспроизводства выступают:

• воспроизводство материальных благ;

• воспроизводство основных факторов производства, включая рабочую силу и капитал;

• воспроизводство среды обитания человека;

• воспроизводство производственных отношений, связанных с выпуском благ и услуг.

Воспроизводственные процессы включают условия возобновления производства, обмен, распределение и потреблениеобщественного продукта.

В зависимости от изменения объемов производства материальных благ и услуг различают следующие виды воспроизводства:

убывающее — наблюдается снижение объемов выпуска вследствие стихийных бедствий, войн или экономических кризисов;

простое— объемы производства и качество продукции остаются неизменными в любом последующем периоде;

расширенное — выпуск продукции, измеряемый темпами роста или прироста, а также качество продукции возрастают.

Решающее влияние на темпы роста и качество продукции оказывают следующие факторы: 1) количество и качество природных и трудовых ресурсов, 2) размеры основного капитала, 3) научно-технический прогресс, 4) совокупный спрос общества.

Объективными факторами, сдерживающими экономический рост в Беларуси, являются:

ограниченностьсобственной сырьевой и топливно-энергетической базы,

высокая ресурсоемкость экономики, ее сильная зависимость от поставоксырья, материалов, топлива, комплектующих изделий из России и других стран СНГ,

неразвитостьрыночной инфраструктуры.

Темпы и качество экономического роста зависят от его типа — экстенсивного или интенсивного. Экстенсивный тип роста основан на вовлечении в производство дополнительных ресурсов при сохраняющихся уровне технологиии качестве самих ресурсов. Интенсивный тип — рост производства на базе использования новых технологий, улучшения качества ресурсов, совершенствования организации производства и труда, повышения квалификации работающих.

Каждый тип воспроизводства характеризуется своими пропорциямив распределении валового выпускаблаг и услуг. Экономический рост соответствует понятию расширенного воспроизводства.

Однако необходимо различать понятия «экономический рост» и «экономическое развитие». Экономический рост – это процесс увеличения массы создаваемых благ и услугв соответствии с личными и общественными потребностями. Он сопровождается расширением потребления ресурсов всех видови выражается в приростных величинах (продукции, доходов, выработки и др.).

Однако конечной целью экономического развития должен стать не экономический рост сам по себе, темпы и размеры накопления, а обеспечение рациональных материальных и духовных потребностей человека. В качестве основного агрегированного индикатора должно выступать увеличение реального ВВП, в том числе на душу населения.

Сегодня в мировом сообществе назревает переход к модели устойчивого экономического развития как новой глобальной стратегии, обеспечивающей выживание человечества. Устойчивость предполагает развитие социальной, экономической и экологической сфер в их рациональном взаимодействии, которое способно «обеспечить потребности настоящих и не ставит под угрозу возможности будущих поколений удовлетворять свои потребности».

2. Факторы экономического роста

Во всех существющих классификациях источников экономического роста выделяются внутренние и внешние факторы. К внутренним факторам относятся:

• человеческий капитал, развитие которого является главной целью и основным средством достижения устойчивого экономического роста;

• природно-ресурсный фактор, определяющий обеспеченность экономики всеми видами ресурсов;

• инновационный и производственный потенциалы,характеризующие уровень эффективности экономики и ее способность наращивать этот уровень;

• инвестиции — основной ресурс не только расширенного, но и простого воспроизводства;

• емкость внутреннего и внешних рынков сбыта продукции, определяемая размером платежеспособного спроса и уровнем конкурентоспособности производимой продукции;

• институциональная среда — система государственных и негосударственных институтов, осуществляющих регулирование экономического роста.

Внешниефакторы экономического роста включают:

международное разделение труда, процессы глобализации, которые, с одной стороны подавляют рост национальной экономики путем ввоза дешевой продукции, а с другой — стимулируют экономический рост благодаря привлечению современных технологий, зарубежных инвестиций и кредитов;

• политические факторы — организация политико-экономических союзов различных стран, введение эмбарго на поставку определенных видов продукции, предоставление или непредоставление режима наибольшего благоприятствования, принятие или непринятие страны в тот или иной торгово-политический союз (например, ЕС, ВТО), объявление торговой войны и др.

Роль факторов изменяется в условиях перехода к новому технологическому укладу. Так, снижается значение фактора природных ресурсов для экономического роста. Как свидетельствует мировой опыт, богатые природными ресурсами страны, как правило, не достигают высокого уровня социально-экономического развития.Они начинают либо торговать природными ресурсами, превращаясь в сырьевую базу экономически развитых государств, либо применять устаревшие материалоемкие технологии, постепенно отставая в техническом развитии. В то же время страны, не обеспеченные природными ресурсами, вынуждены разрабатывать ресурсосберегающие технологии, создавать наукоемкие производства и передовые отрасли обрабатывающей промышленности, обеспечивая высокий уровень социально-экономического развития (Япония, Швейцария, Германия).

Экономическая теория объясняет данный факт тем, что применение все новых дополнительных ресурсов приводит к их удорожанию и росту издержек, делая невыгодным расширение производства. Кроме того, увеличению объемов потребления ресурсов противостоит закон убывающей отдачи факторов производства: при росте фактора его предельная производительность падает.

Излишек свободных ресурсов может даже отрицательно повлиять на экономический рост. Например, вовлечение дополнительных трудовых ресурсов в экономику слаборазвитых стран требует значительного повышения затрат на социальные программы. В свою очередь излишек капитала в форме избыточных производственных мощностей стимулирует инфляцию издержек производства, снижение доходов и замедление темпов экономического развития.

Таким образом, для экономического роста необходимо не просто наличие ресурсов, а достижение их рациональной комбинациис эффективными методамииспользования.

В настоящее время основу быстрого экономического развития составляют человеческий капитал, инновации, инвестиции, интеграция в международное разделение труда.

Человеческий капитал является одним из главных факторов, обеспечивающих переход к V и VI технологическим укладам, формирующим новое постиндустриальное общество.

Инновационная и инвестиционная деятельность— источники нового качества экономического роста. Инновационная деятельность на современном этапе характеризуется следующими основными чертами:

• появлением принципиально новых достижений науки и техники (информатики, нано- и биотехнологий, генной инженерии и др.);

• интеграцией наукии производства, созданием новых организационных структур (технополисов, инкубаторов, научно-технических центров, межотраслевых школ), высокоэффективных инновационных механизмов;

• формированием работника нового типа — профессионально образованного, культурного, дисциплинированного и способного использовать сложные технико-информационные системы.

• системностью и комплексностью инноваций, возможностью оценкисоциально-экономических и экологических последствий их применения;

• разработкой ресурсосберегающих, малоотходных технологий и техники, новых предметов труда с заранее заданными свойствами; появлением новых источников энергии; созданием новых форм организации труда и производства, корпоративных систем управления.

Основными слагаемыми нового качества экономического роста в Республике Беларусь выступают:

— ориентация национальной экономики на высокие конечные результаты, соответствие объемов и структуры ВВП общественным потребностям;

— придание особого значения повышению качества и конкурентоспособности продукции, производительности труда, уровня обновления выпускаемой продукции;

— ускорениеинновационного процесса, кардинальное возрастание роли ресурсосбережения, доминирование фондосберегающих форм интенсификации производства;

— усиление социальной ориентации — всестороннее развитие рабочей силы, обеспечение направленности производства на удовлетворение потребностей человека, ускорение темпов производства потребительских товаров и сферы услуг, создание безопасных условий труда, улучшение среды обитания человека;

— формирование единой социально-экологической и экономической системы воспроизводства; учет текущих и отдаленных последствий реализуемых инноваций;

— усиление открытости национальной экономики, более полное использование преимуществ международного разделения труда, глобализация экономики.

Механизм обеспечения устойчивого экономического роста включает законодательно-нормативную базу, макроэкономические, отраслевые и региональные регуляторы устойчивого развития.

3. Индикаторы и динамика устойчивого экономического развития.

Показатели экономического роста должны отражать функционирование экономики в режиме расширенного воспроизводства, устойчивость финансовой системы, совершенствование структуры экономики и внешнеэкономических связей, развитие научно-производственного, инновационного и инвестиционного потенциалов, создание экономических, правовых и других условий для повышения уровня жизни населения.

В настоящее время разработка индикаторов устойчивого развития осуществляется различными международными организациями, однако она еще далека от завершения.

Рассматриваемые ниже индикаторы разработаны на национальном уровне для Республики Беларусь и включают индикаторы устойчивого развития, рекомендуемые Повесткой дня на XXI век, принятой Конференцией ООН по окружающей среде и развитию; комплексные показатели устойчивого развития, предложенные Евростатом; отдельные индикаторы, предусмотренные стратегией устойчивого развития Российской Федерации.

Системаиндикаторов включает общесистемные индикаторы и индикаторы, отражающие закономерности и процессы устойчивого развития социальной, экономической и экологической сфер — основных звеньев системы «человек — экономика — окружающая среда».

Общесистемные индикаторы характеризуютпроцессы устойчивого развития всех сфер в целом, в их взаимосвязи и взаимообусловленности.

В качестве общесистемныхиндикаторов приняты:

— интегральный показатель на основе ИРЧП;

— уровень антропогенной нагрузки.

ИРЧП рассчитывается на основе трех показателей: 1) продолжительность жизни при рождении; 2)уровня образования, представляющего совокупный индекс грамотности среди взрослого населения (вес 2/3) и совокупную долю учащихся начальных, средних и высших учебных заведений (вес 1/3); 3) уровня жизни, измеряемого на базе реального ВВП на душу населения (в долларах США по паритету покупательной способности).

ИРЧПотражает основные процессы устойчивого развития лишь в социальной и экономической сферах и недостаточно характеризует экологическую сферу. В связи с этим для определения интегрального показателя устойчивого развития в расчет ИРЧП введен индекс, характеризующий состояние окружающей среды, «объемы выбросов вредных веществ в расчете на единицу ВВП». в атмосферу и в водный бассейн. Он отражает степень непосредственного воздействия на здоровье человека, животный и растительный миры, а также характеризует уровень использования технологий и эффективность реализации экологозащитных мер.

Расчет индекса экологического состояния производится как и по другим составляющим ИРЧП по формуле:

Для условий Республики Беларусь в 2000 г. индекс экологического состояния составил 0,224.

При этом 1,279 — объем ВВП на 1 кг выбросов вредных веществ в Республике Беларусь; 0,478 — его минимальное значение в мире (Объединенные Арабские Эмираты, где самый высокий показатель выбросов вредных веществ — 37,5 т на одного жителя); 4,05 — максимальное значение показателя в мире (страны с наименьшим объемом выбросов вредных веществ — 0,3 т на одного жителя).

Полученные значения индексов продолжительности жизни, уровня образования, ВВП на душу населения и экологического состояния суммируются и сумма делится на 4 (с учетом равнозначности социальной, экономической и экологической сфер).

ВВП на душу населения отражает уровень социально-экономического развития страны, рассчитывается в национальной валюте и в долларах США по паритету покупательной способности для сравнения с другими государствами.

Уровень антропогенной нагрузки характеризует воздействие хозяйственной деятельности человека на экосистему и рассчитывается как частное от деления объемов потребления всех видов топливно-энергетических ресурсов (в тоннах условного топлива) на 1 км 2 территории.

На более низком уровне общесистемные индикаторы дополняются, раскрываются индикаторами, характеризующими развитие основных компонентов системы устойчивого развития.

Эти индикаторы делятся на три группы: развитие социальной сферы; экономическое развитие; состояние окружающей среды.

Развитие социальной сферы характеризуют следующие индикаторы (в скобках указаны их пороговые значения или уровень экономически развитых государств):

образование – индекс уровня образования (0,99);

удельный вес расходов консолидированного бюджета

здоровье – ожидаемая продолжительность жизни при рождении,

доля населения, систематически занимающегося

физкультурой или спортом, % к численности населе-

удельный вес расходов консолидированного бюджета

на развитие культуры, % к ВВП (1,0 – 1,5);

условия жизни – среднегодовой темп прироста населения, % (0,5 –

и структура 1,0), в том числе естественный прирост,

уровень чистой миграции, число лиц на 1000

распределение населения по возрастным группам:

моложе трудоспособного возраста (20 %),трудоспо-

собного (64 %), старше трудоспособного (16 %);

средняя обеспеченность населения общей пло-

прирост реальных денежных доходов населения,

дифференциация доходов населения (децильная),

отношение среднего размера пенсии по возрасту и

средней заработной платы, % (65);

доля населения за чертой малообеспеченности, %

уровень безработицы, % к численности

экономически активного населения (10);

удельный вес безработной молодежи (16 – 24 лет)

в общей численности трудоспо-

зарегистрированные преступления на 100

тыс.чел. населения (5).

Экономическое развитие определяют индикаторы:

макроэко- среднегодовые темпы прироста: продукции

номические промышленности (1- 3%), сельского хозяй-

доля инвестиций в основной капитал в ВВП,

прирост объема внешней торговли, включая

услуги, % (больше темпов прироста ВВП);

сальдо текущего счета, % к ВВП (-3,0);

прямые иностранные инвестиции (ПИИ), %

централизация финансовых ресурсов государ-

общий государственный долг, % к ВВП

дефицит консолидированного бюджета,

прирост производительности общественного

труда, % (больше темпов прироста ВВП);

снижение материалоемкости валового

выпуска, % (меньше темпов прироста ВВП);

снижение энергоемкости ВВП, % (больше

темпов прироста ВВП);

нальные пре- собственности (по численности занятого

информатиза- расходы на исследования и разработки,

количество Интернет-пользователей на 100

инфраструктура коммуникаций, количество

телефонов, включая сотовые, на 100 семей

потребление обеспеченность экономики минерально-

ресурсов сырьевыми ресурсами (по видам), лет;

прирост валового потребления топливно-

энергетических ресурсов, % (меньше темпов

образование и прирост образования отходов производст-

использование ва, % (меньше темпов прироста ВВП);

отходов прирост использования отходов на пред-

приятиях, % (больше темпов прироста

ВВП с учетом накопленных).

В качестве индикаторов состояния окружающей среды могут выступать:

атмосферного веществ в атмосферу, % (не более 0,7 на

воздуха 1 % прироста ВВП);

среднегодовая концентрация загрязняю-

щих веществ в городах Беларуси, (ПДК);

и охрана вод- объектов, в т.ч. из подземных источников,

ных ресурсов % (не более 0,5 % на 1 % прироста ВВП);

потребление свежей воды на хозяйствен-

но-питьевые нужды на душу населения,

увеличение сброса сточных вод в поверх-

ностные водные объекты (не более 0,5 %

на 1 % прироста ВВП), в том числе

индекс загрязнения воды по основным

бассейнам рек (уровень загрязнения не

выше 2,5 балла, т.е. умеренно загрязнен-

земельных доля рекультивированных земель в

ресурсов общей площади нарушенных, % (100);

лесных возрастная структура лесов, в т.ч.:

ные (45 – 50%), приспевающие (15 –

20%), спелые и перестойные (5%);

использование расчетной лесосеки,

лесовосстановление к площади

биоразно- территорий, % к общей территории

охрану окру- в ВВП, % (не менее 2).

Начавшийся в 1991 г. в связи с распадом бывшего СССР экономический кризис был преодолен к 2000 г. и после периода стабилизации создаются необходимые макроэкономические условия для обеспечения устойчивого экономического роста. Однако, как показывают итоги первых лет нового столетия, для этого в условиях жесткой международной конкуренции и глобализации необходимы крупномасштабные государственные меры по структурной перестройке и модернизации экономики.

4. Моделирование экономического роста

К наиболее важным макроэкономическим параметрам, характеризующим экономический рост, относятся: ВВП, уровень потребления домашних хозяйств, уровень потребления государственных учреждений, объемы инвестиций, объемы экспорта-импорта продукции и услуг, объемы выпуска продукции в ведущих отраслях экономики. Прогнозные значения параметров определяются в виде темпов роста, других относительных показателей (коэффициентов, удельных весов, процентов) в сопоставимых ценах базисного года.

Экономический рост зависитот влияющих на него факторов — количества, качества и эффективности использования ресурсов(оборотного капитала, рабочей силы, основных средств), а также от уровня применяемой технологии. Для установления количественных связей между объемом и динамикой производства и объемом и динамикой используемых ресурсов в прогнозировании социально-экономического развития применяются главным образом факторные модели. Выпуск продукции или другие показатели экономического роста в этих моделях ставятся в зависимость от одного или нескольких факторов производства. Если учитывается одинфактор, например, объем капитальных вложений в развитие экономики (отрасли), применяется однофакторная модель; если прогноз или анализ включают несколько факторов (например, капитальные вложения и трудовые ресурсы) —многофакторные модели.

Факторные модели экономического роста используются преимущественно на начальной стадии прогнозных расчетов, параметры которых на следующем этапе должны быть уточнены на основе балансовых расчетов.

При прогнозировании ВВП используются методы расчета по Системе национальных счетов (производственный, распределительный, конечного использования, балансовый), а также экономико-математическое моделирование. Валовой внутренний продукт по производственному методу определяется как сумма добавленной стоимости путем вычета из прогнозируемого валового выпуска промежуточного потребления.

Валовой внутренний продукт с помощью распределительного метода исчисляется как сумма доходов всех предприятий учреждений и населения, занятых производством материальных благ и оказанием услуг: сумма первичных доходов (заработная плата, прибыль и др.), сумма перераспределенных доходов (проценты по вкладам, доходы от облигаций, дивиденды поступления по соцстрахованию и др.), амортизационные отчисления на реновацию основных производственных и непроизводственных фондов.

В основе метода конечного использования ВВП лежит уравнение Кейнса

где С — потребление домашних хозяйств; G — потребление государственных учреждений; I — инвестиции; Хп — чистый экспорт.

Потребление государственных учреждений включает расходы на индивидуальные товары и услуги (потребительские товары и услуги, предназначенные для индивидуального потребления) и коллективные услуги (расходы на оборону, управление, дорожное хозяйство, научную деятельность, коммунальное хозяйство и др.). Доля этих расходов в ВВП в 1995—2004 гг. была стабильной и составляла 20-21 %. В перспективе удельный вес расходов госучреждений в связи с рационализацией управления должен снижаться до уровня 18-19 % ВВП.

Удельный вес расходов некоммерческих организации, обслуживающих домашние хозяйства, в связи с дальнейшим развитием рыночных отношений должен увеличиться на 0,5—1,0 процентный пункт по сравнению с базисным периодом.

Валовые накопления, 85—87 % которых составляют инвестиции, в связи с осуществляемой структурной перестройкой экономики, модернизацией производства в условиях ограниченности привлекаемых прямых иностранных инвестиций и кредитов должны в перспективе максимально возрастать, однако не в ущерб потреблению домашних хозяйств (в расчете на душу населения конечное потребление домашних хозяйств последовательно должно увеличиваться по мере роста ВВП, а в отдельные годы и опережать его с целью решения особо значимых социальных задач). При этом валовые накопления должны обеспечить расширенное воспроизводство в первую очередь приоритетных отраслей и производств, для чего потребуются ежегодные капитальные вложения в размере 7—8 % стоимости основных производственных фондов (при простом воспроизводстве — 3 %). Недостающая часть необходимых капитальных вложений должна быть обеспечена за счет привлечения прямых иностранных инвестиций и кредитов. Для этого необходимо создать благоприятный инвестиционный климат иностранным инвесторам и соответствующие механизмы законодательного, бюджетно-налогового, денежно-кредитного, ценового, таможенного регулирования.

При прогнозировании экспорта-импорта продукции используются широко применяемые в мировой практике трендовые модели, функции экспорта и импорта (многофакторные модели), модель межотраслевого баланса, оптимизационные модели.

Первые два вида моделей позволяют спрогнозировать объемы экспорта-импорта путем экстраполяции тенденций изменения показателей в прошлом и настоящем (трендовые модели) или на основе количественной характеристики зависимости объемов внешней торговли от ряда факторов — объема производства продукции, объема инвестиций, эффективности экспорта-импорта, соотношения спроса и предложения на внешнем рынке (многофакторные модели).

Оптимизационные модели исходят из конкретных целей развития экономики, объективной необходимости интеграции в мировое хозяйство и учета процессов глобализации. В них учитываются возможные сдвиги в структуре внешней торговли под влиянием научно-технического прогресса, социально-экономические изменения в мировом хозяйстве и предусматривается разработка мер по ликвидации нежелательных экономических явлений.

Сложность и многообразие факторов, определяющих развитие общественного производства и формирование параметров макроэкономических показателей, обусловливают необходимость и целесообразность использования укрупненной стоимостной модели межотраслевого баланса. В отличие от эконометрических подходов, где каждое из уравнений и тождеств позволяет определить лишь один искомый показатель, метод межотраслевого баланса в СНС обеспечивает одновременный расчет системы взаимоувязанных макроэкономических показателей и пропорций национальной экономики: валовой выпуск товаров и услуг и его отраслевую структуру; валовой внутренний продукт, его отраслевую, стоимостную структуры и пропорции по направлениям конечного использования; объемы и состав внешнеторгового оборота и др. Полученная на основе межотраслевого баланса информация позволяет рассчитать показатели эффективности национальной экономики и другие относительные величины ее функционирования.

Экономико-математическая модель межотраслевого баланса в концепции национальных счетов состоит из системы уравнений и в матричной форме имеет вид

где А — матрица коэффициентов промежуточного потребления; X — объем выпуска продуктов и услуг; Y — объем конечного использования продуктов и услуг.

Расчеты объемов продуктов и услуг для конечного использования в модели осуществляются на основе экзогенно заданных значений валовых выпусков и коэффициентов промежуточного потребления. При этом искомый показатель рассчитывается как разница между валовым выпуском и промежуточным потреблением продуктов и услуг. Для определения ВВП по направлениям конечного использования в расчетах должны быть экзогенно заданы коэффициенты распределения добавленной стоимости отраслей национальной экономики.

Для определения объемов валовых выпусков продукции и услуг и их отраслевой структуры, а также объемов ВВП и добавленной стоимости в отраслевом разрезе межотраслевые балансовые расчеты осуществляются на основе экзогеннозаданныхкоэффициентов промежуточного потребления продуктов и услуг, а также показателей их конечного использования по принятому перечню отраслей:

При применении альтернативных методов расчета критерием выбора наиболее обоснованного значения показателя является его соответствие целям прогноза и реальным ресурсным возможностям экономического роста. Особое внимание при обосновании макроэкономических параметров должно быть уделено анализу и оценке экономических взаимосвязей между ними.

ЛЕКЦИЯ 7. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КОМПЛЕКСЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ.