что такое гамартомные полипы

Что такое гамартомные полипы

а) Терминология:

1. Аббревиатуры:

• Синдром Пейтца-Егерса (СПЕ)

• Синдром множественных гамартом (Коудена) (СМК)

• Ювенильный полипоз (ЮП)

• Синдром Кронкайта-Канады (СКК)

2. Определение:

• Группа врожденных и приобретенных заболеваний (синдромальных полипозов), характеризующихся возникновением полипов в ЖКТ и другими сопутствующими поражениями

1. Общая характеристика:

• Лучший диагностический критерий:

о Синдром Пейтца-Егерса: группа мелких дефектов наполнения в тонкой кишке с наличием инвагинации

• Локализация:

о Синдром Пейтца-Егерса: тощая и подвздошная кишка > двенадцатиперстная кишка > ободочная кишка > желудок

о Синдром Коудена и ювенильный полипоз: большая часть полипов обнаруживается в ректосигмоидном отделе толстой кишки

о Синдром Кронкайта-Канады: желудок (100%), ободочная кишка (100%), тонкая кишка (50%)

2. Рентгенография при синдроме гамартомного полипоза:

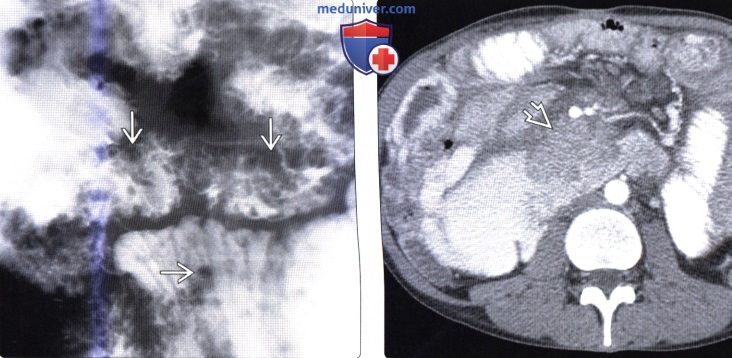

• Рентгеноскопия с двойным контрастированием:

о Множественные рентгенонегативные дефекты наполнения

• Полипы при синдроме Пейтца-Егерса могут возникать повсюду от желудка до прямой кишки, за исключением рта и пищевода:

о Тонкая кишка поражается в 95% случаев:

— В тонкой кишке обычно обнаруживаются множественные полипы на широком основании

— Полипы обычно сгруппированы, реже покрывают поверхность кишечника целиком в виде «ковра»

3. Рекомендации по визуализации:

• Лучший метод диагностики:

о Рентгеновское исследование с двойным контрастированием в различных положениях пациента

о КТ-энтерография

(Справа) На аксиальном КТ срезе у этого же пациента определяется большое объемное образование, вызывающее частичную обструкцию двенадцатиперстной кишки. Образование было верифицировано как метастаз несеминомной эмбриональноклеточной опухоли яичка.

в) Дифференциальная диагностика гамартомного полипоза:

1. Семейный аденоматозный полипоз и обусловленные им синдромы:

• Сотни или тысячи полипов, покрывающих слизистую оболочку ободочной кишки в виде «ковра»

• Полипы могут быть тубулярными или тубулярно-ворсинчатыми, риск колоректального рака достигает 100%

2. Гиперплазия (гамартома) бруннеровых желез:

• Луковица двенадцатиперстной кишки и ее нисходящая часть

• Гиперплазия: множественные узлы (характерная картина «швейцарского сыра»)

3. Метастазы и лимфома ЖКТ:

• Редко бывают столь же многочисленными, как изменения при синдромальных полипозах

1. Общая характеристика:

• Этиология:

о Врожденные аутосомно-доминантные заболевания: синдром Пейтца-Егерса, синдром Коудена, и только 25% случаев ювенильного полипоза

о Ненаследуемые: синдром Кронкайта-Канады, 75% случаев ювенильного полипоза

• Генные изменения:

о Спонтанные мутации генов в хромосоме 19 (синдром Пейтца-Егерса) и 10 (синдром Коудена)

о Ген, подавляющий рост опухоли (PTEN)

о Выпадение или мутации связаны с различными редкими синдромами, которые в целом называются PTEN-гамартомными опухолевыми синдромами

2. Стадирование, градация и классификация гамартомного полипоза:

• Классификация гамартомных синдромальных полипозов:

о Синдром Пейтца-Егерса: аутосомно-доминатное заболевание:

— Характеризуется гамартомными полипами ЖКТ, пигментацией кожи и слизистой оболочки губ, слизистой рта, кожи ладоней и подошв

о Синдром Коудена: аутосомно-доминантное заболевание, геннообусловленный дерматоз:

— Изменения со стороны кожи и слизистых оболочек: папулы на лице, папилломы во рту, кератоз

— Молочные железы: фиброзно-кистозные изменения (50%), протоковый рак (30%)

— Щитовидная железа (65%): аденомы, зоб, фолликулярный рак

— Протоковые и внутрипротоковые папиллярные муцинозные опухоли

о Ювенильный полипоз подразделяется на два типа:

— Отдельные ювенильные полипы (не врожденные)

— Поражение ободочной кишки или ЖКТ целиком (аутосмоно-доминантное наследуемое заболевание)

о Синдром Кронкайта-Канады: воспалительные полипы и эктодермальные дефекты

3. Макроскопические и хирургические особенности:

• Полипы на ножке или на широком основании с распределением в виде «ковра», сгруппированные или разбросанные

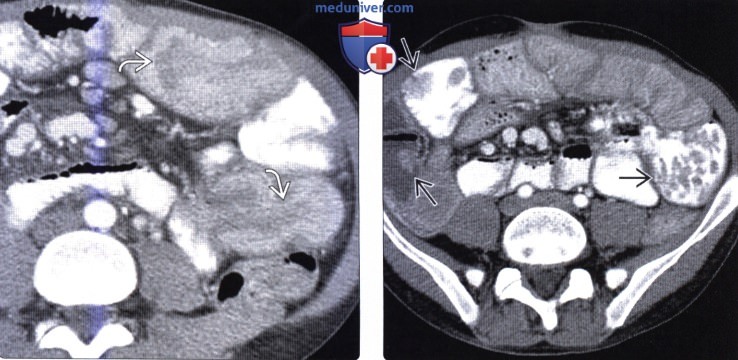

(Справа) На другом КТ срезе у этого же пациента определяются многочисленные мелкие полипы в тонкой кишке. Как продемонстрировано в этом случае, у некоторых пациентов с синдромом Пейтца-Егерса могут возникать злокачественные опухоли не только в кишечнике, но также и в молочных железах, поджелудочной железе или органах репродуктивной системы.

д) Клинические особенности:

1. Проявления гамартомного полипоза:

• Наиболее частые признаки/симптомы:

о Синдром Пейтца-Егерса: боль, пигментация кожи и слизистых оболочек, мелена

2. Демография:

• Возраст:

о Синдром Пейтца-Егерса: 10-30 лет; синдром Коудена: 30-40 лет; синдром Кронкайта-Канады: старше 60 лет

• Эпидемиология:

о Синдром Пейтца-Егерса = 1:10000

3. Течение и прогноз:

• Осложнения синдрома Пейтца-Егерса: инвагинация, обструкция тонкой кишки, злокачественные новообразования:

о Кишечник > молочные железы > поджелудочная железа > репродуктивная система

• Прогноз: риск развития рака составляет 40% к 40 годам

• Синдромы полипоза кишечника включают в себя различный спектр заболеваний, которые во многом перекрываются:

о Генные мутации и фенотипы

о Гистология полипа, тяжесть заболевания

о Смазанные отличия между различными синдромами полипоза

4. Лечение гамартомного полипоза:

• Пожизненное наблюдение и контроль, оперативное лечение в случае злокачественных новообразований

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 12.2.2020

Синдром Пейтца-Егерса ( Гамартомный полипоз )

Синдром Пейтца-Егерса — это редко встречающийся гамартомный гастроинтестинальный полипоз генетического происхождения. Проявляется абдоминальной болью разной интенсивности и локализации, метеоризмом, запорами, лентигообразной пигментацией, бледностью кожи и слизистых, частыми головокружениями и головной болью. Диагностируется с помощью УЗИ брюшной полости, контрастной рентгенографии органов ЖКТ, ЭГДС, колоноскопии и гистологического анализа биоптатов. Для терапии могут применяться ингибиторы циклооксигеназы-2, производные рапамицина, однако ведущими методами лечения являются лапаротомная или эндоскопическая полипэктомия, клиновидная резекция кишечника.

МКБ-10

Общие сведения

Гамартомный полипоз Пейтца-Егерса — редкое (орфанное) заболевание: ежегодно синдром регистрируется у 1 пациента на 25 000-300 000 населения. Одинаково часто выявляется у мужчин и женщин независимо от этнических или расовых отличий. Описание характерных признаков синдрома было впервые представлено в 1921 году в работах голландского врача Я. Пейтца и позднее дополнено в трудах американского доктора Г. Егерса. Заболевание чаще всего диагностируется в 30-40-летнем возрасте, нередко ассоциируется с опухолями ЖКТ, яичника, молочной железы и шейки матки. Полипы могут развиваться в любом отделе желудочно-кишечного тракта. Около 48% пациентов, страдающих гамартомным полипозом, умирают до 57 лет.

Причины

Синдром Пейтца-Егерса принадлежит к категории врожденных заболеваний, связанных с хромосомными аномалиями. Развитие гамартомного полипоза ЖКТ вызвано делецией, сплайсингом, инсерцией или другим вариантом мутации гена STK11, который расположен на коротком плече 19-й хромосомы в локусе 13.3. Поскольку явные изменения участка 19p13.3 определяются только у 70-80% больных с клиникой синдрома, специалисты в сфере клинической гастроэнтерологии и медицинской генетики допускают существование другого регуляторного гена, локализованного в позиции 19q13.4.

Болезнь Пейтца-Егерса передается по аутосомно-доминантному типу, однако наследственная отягощенность прослеживается у половины пациентов. Допускается, что в остальных случаях критическая мутация происходит в половых клетках родителей под воздействием различных повреждающих факторов (радиации, токсических химических веществ, вирусов, эндогенных свободных радикалов). Отличия в клинической картине синдрома, манифестировавшего у разных больных, по-видимому, связаны с особенностями экспрессии гена.

Патогенез

Механизм развития синдрома Пейтца-Егерса основан на несостоятельности серин-треониновой протеинкиназы 11, синтез которой кодируется мутировавшим геном STK11. За счет снижения функциональной активности энзима ускоряется пролиферация и клеточный рост, нарушаются межклеточные взаимодействия, угнетается апоптоз, что приводит к формированию полипов в желудочно-кишечном тракте. Ситуация усугубляется высоким риском малигнизации при наличии у пациента двух мутировавших аллелей или утрате гетерозиготности вследствие дополнительной соматической мутации.

В отличие от классических аденоматозных полипов, гамартомы у пациентов с болезнью Пейтца-Егерса отличаются нарушением нормального соотношения основных тканевых элементов желудочной или кишечной стенки. Гладкомышечные волокна собственной пластинки эпителиального слоя пролабируют в строму полипозного образования и разветвляются, создавая ложный эффект инвазии эпителия. При этом эпителиоциты имеют нормальную цитологическую структуру, отсутствуют признаки их активной пролиферации. В тонкокишечных полипах, кроме энтероцитов, выявляются бокаловидные клетки и клетки Панета.

Симптомы

Заболевание проявляется с рождения, у ребенка обнаруживают множественные лентиго — пигментные пятна темно-коричневого цвета размером от нескольких миллиметров до 1 см. При болезни Пейтца-Егерса они преимущественно располагаются на губах и слизистой оболочке ротовой полости, второй по частоте локализацией является промежность (на наружных половых органах и вокруг анального отверстия). Изредка пятна выявляют на нижних конечностях. У некоторых пациентов пигментация исчезает самостоятельно после периода полового созревания.

Другой характерный признак синдрома — боли в животе различной локализации и интенсивности. Болевые ощущения могут сочетаться с хроническими запорами и вздутием живота. Об осложненном течении синдрома Пейтца-Егерса свидетельствуют примеси крови в кале, иногда развиваются профузные кровотечения из ЖКТ. Наблюдаются нарушения общего состояния: бледность кожных покровов и слизистых оболочек, частые головные боли и головокружения, непереносимость физических нагрузок.

Осложнения

Вследствие постоянной мацерации поверхности полипов каловыми массами отмечаются хронические кровотечения различной интенсивности. При незначительной кровопотере формируется анемический синдром, о чем свидетельствует одышка, бледность, проявления сидеропении (изменение вкусовых пристрастий, ломкость волос и ногтей). В редких случаях при патологии Пейтца-Егерса возникают обильные кровотечения, представляющие опасность для жизни больного из-за быстрого развития коллаптоидного состояния.

Почти у 50% пациентов наблюдается инвагинация участка кишечника, которая проявляется очень сильными болями, может приводить к ишемии и некрозу кишки. Изменение нормальной структуры тонкого кишечника способствует появлению синдромов мальабсорбции и мальдигестии, сопровождающихся значительной потерей веса. Наиболее опасное осложнение — малигнизация полипов. Распространенность озлокачествления, по разным источникам, составляет от 10% до 24% всех случаев заболевания Пейтца-Егерса.

Диагностика

Постановка диагноза зачастую затруднена, что обусловлено низкой распространенностью синдрома Пейтца-Егерса и неспецифичностью диспепсических симптомов. Заподозрить заболевание можно при обнаружении у пациента выраженной пигментации, которая появляется уже в раннем возрасте, наличии данных о наследственной отягощенности. Диагностический поиск предполагает проведение комплексного обследования пищеварительной системы. Наиболее информативными являются:

В общем анализе крови обнаруживают признаки анемического синдрома – уменьшение количества гемоглобина и числа эритроцитов. В биохимическом анализе крови выявляют снижение уровня общего белка. Всем пациентам выполняют копрограмму, для подтверждения кровотечений из ЖКТ проводят реакцию Грегерсена на скрытую кровь. По показаниям производят цитологический анализ кожных биоптатов из пигментированных участков.

Дифференциальный диагноз при симптомокомплексе Пейтца-Егерса в первую очередь осуществляют с другими формами полипоза (диффузным семейным, ювенильным). Основными диагностическими отличиями являются наличие гиперпигментации отдельных участков кожного покрова и специфическое гистологическое строение полипов. Также нужно дифференцировать заболевание с множественным лентиго. Для обследования пациента с признаками полипозного синдрома привлекаются специалист-гастроэнтеролог, проктолог, дерматолог.

Лечение синдрома Пейтца-Егерса

Этиопатогенетическая терапия не предложена. Из медикаментозных средств применяют нестероидные противовоспалительные препараты группы коксибов, которые ингибируют циклооксигеназу 2-го типа и замедляют развитие полипоза. В качестве потенциально эффективной терапии рассматривается назначение производных рапамицина, продемонстрировавших хорошие результаты при сочетании рака поджелудочной железы с патологией Пейтца-Егерса. Наиболее распространенным способом лечения является удаление образовавшихся полипов:

Прогноз и профилактика

Исход заболевания зависит от распространенности полипоза и своевременности диагностических мероприятий. При диффузном поражении желудка и всех отделов кишечника прогноз относительно неблагоприятный, часто возникают кровотечения, возможна злокачественная трансформация полипов. Из-за врожденного характера синдрома меры специфической профилактики не разработаны. Для предупреждения осложнений необходимо активное динамическое наблюдение за пациентами с наследственным полипозом Пейтца-Егерса.

Наследственные ПОЛИПОЗЫ желудочно-кишечного тракта

Таблица 1. Основные дифференциально-диагностические признаки и клинические характеристики полипозов желудочно-кишечного тракта Рисунок 1. Большой экзостоз на ножке на границе верхней и средней третей плечевой кости. Отлом после

|

| Рисунок 1. Большой экзостоз на ножке на границе верхней и средней третей плечевой кости. Отлом после случайной детской травмы |

Наследственные полипозы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), особенно у детей, принято считать редкой патологией. Однако любая редкая патология перестает быть редкой, как только ее начинают целенаправленно изучать. Длительность интервала между появлением патологии и ее манифестацией определяется только компенсаторными возможностями (обратная пропорциональность с пенетрантностью гена), профилактическими мероприятиями и информативностью применяемых методик диагностики.

Наследственные полипозы заложены уже в генах родителей, а проявляются (боли в животе, кровавый стул, малигнизация) в массе своей на второй-третьей и даже четвертой декадах жизни и позже, хотя постепенно формируются уже у детей. Существует, однако, ряд внешних признаков (гипермобильность суставов, гамартомы, остеомы, пигментные пятна), которые по закону сцепленных генов с высокой долей вероятности позволяют высказаться в пользу системной наследственной патологии. Между тем даже эндоскопические находки полипозов ЖКТ редко заставляют врачей интерпретировать их как местное проявление общего состояния организма.

В связи с этим мы решили осветить проблему полипозов ЖКТ как системную динамическую патологию.

Существует большое число классификаций полипозов ЖКТ и их таксономической трактовки [7], что свидетельствует о сочетании этой патологии с другими наследственными состояниями, а кожные проявления сближают описываемую группу синдромов с факоматозами [9]. Приводим описание некоторых вариантов полипозов.

Бандлера синдром — гемангиоматоз тонкой кишки с пятнистой пигментацией кожи и слизистых. Существует мнение [11], что данное состояние имеет связь с синдромами Пейтц-Егерса и голубых сосудистых невусов (blue-rubber-bleb-naevi-syndrome). Клинически отмечается грубая пигментация по типу эфелид, пятен цвета “кофе с молоком” с преимущественной локализацией на лице, коньюнктиве, слизистой губ и рта. Манифестирует иногда уже с рождения ребенка. Боли в животе сочетаются с кровотечениями и развитием вторичной железодефицитной анемии. Синдром Бандлера рассматривают и в соотношении с болезнью Рендю-Ослера.

Основные проявления полипозов и их дифференциально-диагностические признаки [11, 14] см. в табл. 1.

Бина синдром — вариант синдрома голубых невусов. Особым образом сформированные множественные кавернозные висцеральные и кожные гемангиомы. Гистологически они выглядят своеобразно: гемангиоматоз или гамартоз с полипозной структурой. Могут возникать всюду, в т. ч. на подошвах, что характеризуется кровотечениями вследствие травматизации [10]. Ангиомы кожи выглядят как синюшно-фиолетовые узлы (“винные пятна”), мягкие и безболезненные. Наблюдаются множественные кровоточащие гемангиомы в тонкой кишке (оккультные кишечные кровотечения), плевре, легких, печени, почках, скелетной мускулатуре. Типична вторичная постгеморрагическая анемия. Для глубоко расположенных гемангиом характерен положительный потовый тест Мануила-Ядассона: половина тела, где расположены ангиомы, потеет сильнее. Ангиомы выявляются эхографически, КТ, в момент оперативного вмешательства на кишечнике — при просвечивании кишечника эндоскопом. При этом на фоне ровного матового цвета стенки кишки обнаруживается вишнево-красный узел. В одном нашем наблюдении и в наблюдении M. Frosch [10] синдром сочетался с признаками долихостеномелии. В другом нашем случае у пробанда-девочки была долихостеномелия, а у ее старшей сестры наблюдалось преждевременное половое созревание и депигментированные пятна.

Дифференциальная диагностика проводится, наряду с полипозами ЖКТ, со всеми типами ангиоматозов.

Гарднера синдром — аутосомно/доминантно (а/д) наследуемый полипоз ЖКТ, особенно толстой кишки, сочетающийся с остеомами и опухолями мягких тканей. Около 50% всех случаев — спорадические. Проявляется ворсинчатым и аденоматозным полипозом вначале в толстой кишке, а затем и в желудке (неопределенные боли в животе, кровотечения), множественными остеомами плоских костей черепа (facies leonidica), аномалиями зубов, остеомами ребер, длинных трубчатых костей. На коже обнаруживают множественные дермоидные кисты, кисты сальных желез, фибромы, лейомиомы, пигментные пятна с обызвествлением последних. Наряду с этим описаны акроэритема, эритема над коленями, локтями, лодыжками, гиперкератоз ладоней и подошв, изменения ногтей по типу “часовых стекол” и их аномалии, перианальный зуд, диффузное облысение. Развиваются интра-, экстрамезентериальный фиброматоз, бронхоэктазы. Характерно также фиброматозное разрастание в области послеоперационных рубцов с развитием стриктур. Часто (до 12%) возникают опухоли головки поджелудочной железы, фатерова сосочка, надпочечников, щитовидной железы. Все вышеописанное сближает синдром со злокачественным аденоматозом (Гарднер II) и с семейным полипозом толстой кишки, при котором до 90% пациентов имеют остеомы нижней челюсти и/или аденомы 12-перстной кишки.

Олдфилда синдром — редкая комбинация семейного аденоматозного полипоза толстой кишки (см. ниже) с кистами сальных желез. В других случаях его рассматривают как вариант синдрома Гарднера. Передается а/д с различной степенью пенетрантности. Клинически протекает так же, как и семейный полипоз толстой кишки, но с образованием по всему телу воспаляющихся и рубцующихся кист сальных желез. В то время как кисты сальных желез образуются с рождения, полипы толстой кишки формируются только на втором-третьем десятилетиях жизни. Аденоматозные полипы часто малигнизируются, что резко ухудшает прогноз заболевания.

Пейтц-Егерса синдром — интестинальный полипоз типа II с пятнистой пигментацией кожи лица, слизистых губ и щек. Нельзя исключить, что он является вариантом ювенильного полипоза кишечника (см. ниже). Передается а/д с полной пенетрантностью, но различной экспрессивностью. При этом на коже лица, особенно вокруг рта, на слизистой рта, реже — над локтями, на подногтевых ложах появляются мелкие пигментные пятна цвета “кофе с молоком”, напоминающие веснушки. Пятна появляются в раннем детстве или имеются уже с рождения. В тонкой кишке, реже — в желудке и толстой кишке обнаруживаются множественные гамартомные полипы со сравнительно низкой вероятностью малигнизации. В 50% всех случаев полипы находят и у ближайших родственников.

Озлокачествление полипов наблюдается прежде всего при их манифестации уже в раннем детском возрасте.

Вероятность малигнизации возрастает после 35 лет [6]. Клиническая картина синдрома Пейтц-Егерса сводится к неспецифическим болям в животе, оккультным кровотечениям, железодефицитной анемии, хотя возможны илеус, синдром мальабсорбции с нарушением питания. В наших трех случаях синдром протекал на фоне долихостеномелии. В 5% случаев данный тип полипоза кишечника сочетается с гормонально активными опухолями яичников. Мы наблюдали сочетание синдрома Пейтц-Егерса с миксомным синдромом (опухолью сердца) у ребенка [5]. Этот же тип полипоза рассматривают и в соотношении с синдромами Реклингаузена и Бандлера (см. выше).

| Наследственные полипозы — генетически детерминированные заболевания, клинически проявляющиеся чаще всего болями в животе и кровавым стулом во второй, третьей и даже четвертой декадах жизни |

Полипоз генерализованный ювенильный — гастроинтестинальный полипоз (гамартомы и т. наз. ретенционные полипы — богатые соединительной тканью и покрытые слизеобразующим эпителием) с низкой вероятностью малигнизации. Передается а/д, хотя некоторые авторы описывают а/р (аутосомно-рецессивный) путь передачи летально протекающих вариантов.

Полипы встречаются чаще в небольшом числе, нередко — в прямой кишке. Уже в раннем детстве появляются спонтанные кишечные кровотечения, вторичная анемия, диарея с примесью слизи, иногда — инвагинация с непроходимостью. В 10% случаев полипы пролабируют трансанально или самостоятельно отходят. Возможны сочетания ювенильных полипозов кишечника с подкожными липомами, с артериовенозными аномалиями легких, кистами легких и почек. Хотя у детей этот тип полипоза протекает сравнительно благоприятно, с очень низкой вероятностью малигнизации, у ближайших родственников часто встречаются полипы толстой кишки и колонокарциномы.

Полипоз толстой кишки семейный — интестинальный полипоз типа 1, характеризуется распространенным диффузным полипозом толстой кишки. Начинается у детей (в 90% случаев полипы возникают в пубертатном периоде), но манифестирует в 20-30 лет. Почти в 2/3 случаев завершается мультицентрически растущей карциномой. Передается а/д с очень высокой пенетрантностью, так что не менее 50% ближайших родственников являются носителями полипов. Определена даже локализация гена — 5q (длинное плечо пятой хромосомы). Поэтому возможна генная диагностика носительства признака в асимптомных случаях. Фибробласты кожи как у пациентов, так и у бессимптомных членов семьи, задолго до клинической манифестации полипоза толстого кишечника, in vitro характеризуются нарушенным ростом и делением. Полипы — тубулярные, тубуло-ворсинчатые или ворсинчатые аденомы. Полипоз проявляется рецидивирующими поносами с кровью или, при локализации полипов в прямой кишке, со слизью. Вторично развивается железодефицитная анемия. В редких случаях полипы обнаруживают в желудке, 12-перстной кишке и терминальном отделе тонкой кишки — несмотря на то, что, в противоположность синдромам Гарднера и Тюрко, в этом случае не наблюдается сочетание с опухолями других мягких тканей. При семейном полипозе толстой кишки также рентгенологически обнаруживаются очаговые изменения костей (рис. 1). Прогноз семейного полипоза толстой кишки плохой. Через 10-15 лет после появления первых клинических признаков практически всегда обнаруживают мультицентрически растущую колонокарциному.

Тюрко синдром — редко встречающееся сочетание полипоза толстой и прямой кишки с опухолями мозга. Передается, вероятней всего, а/д. Около 40% случаев спорадические. Манифестирует симптомами семейного полипоза, а после полового созревания — симптомами опухолей мозга (глиобластома, медуллобластома).

Цанка синдром — то же самое, что и семейный полипоз кишечника (см. выше), но с множественными хрящевыми экзостозами на трубчатых костях и позвоночнике без поражения костей черепа. Передается а/д. Экзостозы формируются уже в раннем детском возрасте, но полипоз развивается во второй-третьей декадах жизни.

Истинная частота полипозов кишечника, особенно у детей, неизвестна. Часть больных попадает к нейрохирургам по поводу опухолей мозга, и в силу тяжести состояния им не проводится динамическая эндоскопия и рентгеноскопия желудочно-кишечного тракта с барием. Часть больных наблюдается в неврологических клиниках как пациенты с факоматозами.

Многочисленные соотношения полипозов кишечника с другими наследственными синдромами, с изменениями кожи, нервной ткани, иных систем, близость гистологических проявлений различных типов полипозов и временных этапов манифестации позволяют задать вопрос: всегда ли связь синдромов является случайной, или существует ряд переходных форм с разной экспрессивностью тех или иных сопутствующих признаков? Правомерно ли рассматривать эти формы как обособленные? Даже при точном генном анализе мы не получим скорого ответа, т. к. в одном и том же гене возможно множество мутаций [13]. При этом синдромы полипозов кишечника объединяются склонностью к опухолям (чаще множественным), пигментации кожи, гипермобильности суставов, гиперэластичности кожи, пролабированию клапанов сердца, нарушениям его ритма, выраженным нейро-эндокринным дисфункциям.

О полипозах кишечника следует думать при всех случаях нейрокутанных синдромов (пятна цвета “кофе с молоком”, ангиомы), фибромах, аденомах сальных желез, при синдромах гипермобильности, экзостозах, опухолях нервной ткани, мягких тканей и желез внутренней секреции, а тем более — при наличии полипов у родственника обследуемого.

Клиническая симптоматика полипозов кишечника маловыразительна и неспецифична. Вовсе не обязательно, чтобы в каждом случае присутствовали все вышеперечисленные для данного синдрома признаки: вариабельность их высока. Полипозы кишечника необходимо исключать при каждом случае кишечных кровотечений, рецидивирующих диспепсий, особенно с примесью крови или слизи.

|

| Рисунок 2. Рентгенограмма множественных полипозов желудка при синдроме Пейтц-Егерса, выглядящих как дефекты заполнения |

Рентгенологически полипы выглядят как круглые дефекты наполнения с сохраненной структурой стенки кишки, складок и гаустраций (рис. 2). Гигантские полипы могут значительно затруднить продвижение химуса по кишечнику (рис. 3).

Схожая рентгенологическая картина наблюдается и при других состояниях, в частности, при псевдополипах, при возрастной гиперплазии лимфатических бляшек в стенке кишечника у детей [15] и при раке. Рентгенологически возвышенный тип рака имеет вид полиповидной опухоли, имеющей дольчатую или бугристую поверхность. Дефект наполнения имеет округлую или овальную формы с четкими контурами, “ободок” при использовании метода двойного контрастирования. Важно оценить основание опухоли, т. к. широкая ножка характерна для рака. В результате дегенеративных процессов центр опухоли западает, однако рентгенологически изъязвления определяются далеко не всегда. Все эти показатели не могут быть абсолютными — бывают случаи, когда полипы, диагностированные как злокачественные, при гистологическом исследовании оказываются доброкачественными [8].

|

| Рисунок 3. Рентгенограмма гигантского полипа на ножке в кишечнике |

Эхографически полипы визуализируются при их диаметре не менее 8 мм и наличии ножки. Полипы видны как округлые образования на стенке кишки, выступающие в ее просвет. Наилучшим образом эхографически визуализируются полипы прямой кишки. При диффузном полипозе стенка кишки истончается, что не наблюдается при единичных полипах [4]. Но полноценная диагностика с применением гистологических методик возможна только по итогам эндоскопии.

Тактика врача. При всех впервые выявленных случаях полипозов должен быть проведен максимально возможный осмотр кишечника, т. е. рентгеноскопия тонкого кишечника с двойным контрастированием, эзофагогастродуоденоскопия и колоноскопия. Колоноскопия предпочтительнее сигмоскопии, т. к. при последней аденому не удается выявить в 30% случаев [6]. Только эндоскопия позволяет достоверно диагностировать полипоз и отличить его от карциномы, карциноида, эозинофильной гранулемы, лимфоидной гиперплазии слизистой оболочки, ювенильного полипа (киста, образующаяся при облитерации выводного протока железы желудка), болезни Менетрие, мелкоузловатой лимфосаркомы толстой кишки, аденом Бруннеровых желез, туберкулеза кишечника, псевдополипоза [1, 2, 3]. Биопсию, по крайне мере первую, желательно проводить в стационаре из-за опасности кровотечения. Одиночные полипы могут быть удалены эндоскопически. Регулярное проведение колоноскопий с интервалом в 6 месяцев с удалением полипов позволяет на несколько лет оттянуть выполнение тотальной колоноэктомии. При синдромах с высокой вероятностью малигнизации проводятся расширенные вмешательства вплоть до колоноэктомии.

При обнаружении полипов кишечника и получении результатов гистологического исследования необходимо немедленно обследовать родственников больного. Причем не только с точки зрения наличия возможного полипоза, но и для выявления иной патологии (опухолей мозга и т. д.). При семейных аденоматозных полипозах (синдромы Гарднера, Тюрко и др.) колоноскопию с полипэктомией необходимо проводить не реже одного раза в 6 месяцев. У родственников первой степени родства ректосигмоскопию надо проводить не реже одного раза в год. При двух подряд следующих отрицательных результатах, отсутствии кожных пятен и клинической симптоматики частоту эндоскопий можно снизить до одной в 2-3 года. При обнаружении аденом необходима полная колоноскопия. Поскольку семейный аденоматозный полипоз представляет собой облигатное предраковое состояние, Классен [6] рекомендует превентивную колоноэктомию. При наложении илеоректального анастомоза эндоскопический контроль в послеоперационном периоде проводят раз в 4-6 месяцев, при илеоанальном анастомозе — раз в 1 год. Раз в 1-3 года проводят эзофагогастродуоденоскопию с обязательным удалением возможных полипов и аденом 12-перстной кишки. У членов семьи, у которых ген 5q (ген семейного аденоматозного полипоза) не обнаружен, колоноскопию можно проводить с интервалом 3-5 лет [6].

| При всех впервые выявленных случаях полипозов необходимо провести максимально полное обследование кишечника, включающее рентгеноскопию тонкого кишечника с двойным контрастированием, эзофагодуоденогастроскопию и колоноскопию |

При синдроме Пейтц-Егерса риск малигнизации прямо пропорционален возрасту больного. Поэтому пациенты старше 35 лет должны регулярно проходить эндоскопический контроль верхних и нижних отделов ЖКТ, а также рентгенологическое исследование тонкой кишки с двойным контрастированием. При полипах с низким риском малигнизации или не склонных к озлокачествлению, расположенных в толстой кишке, проводят их удаление через эндоскоп. Причем можно подождать, пока у полипа сформируется ножка, — в этом случае его удаление становится менее рискованным. Место бывшей локализации полипа метят китайской тушью для обеспечения точного топического наблюдения. Такая тактика оправданна очень слабо выраженной сетью лимфатических сосудов, что отодвигает срок возможного метастазирования. Полипы, расположенные в желудке и тонкой кишке, т. е. там, где лимфатические сосуды развиты, требуют значительно более активной тактики лечения и расширенного вмешательства [12, 16, 17].

Больным с полипозами и их родственникам необходимо избегать вероятных канцерогенных факторов: токи высокой частоты, витамины Д2, В12, фототерапия и др.

Таким образом, мы должны помнить о возможном полипозе ЖКТ при многих системных заболеваниях. В свою очередь, обнаружение полипов требует тщательного и целенаправленного клинико-инструментального системного обследования пациента, его родственников, динамического контроля, онкологической настороженности врача. Полноценный врачебный подход к проблеме, объединение усилий терапевта, педиатра, эндоскопистов, гистологов, генетиков и других специалистов, принцип “единоначалия” в ведении таких больных — все это способно значительно изменить наши представления о семейных полипозах, их таксономическом месте и генетически определенных предраковых синдромах.