что такое доспехи рыцаря

Устройство средневековых доспехов: гайд для художников, часть 1

Из каких частей состоит латный доспех? Как он крепится к телу рыцаря? Как элементы соединяются друг с другом? Разбираемся вместе с экспертами-реконструкторами.

Латный доспех — защитное снаряжение, которое сначала закрывало самые уязвимые части тела рыцаря, а с XIV века — всё тело целиком.

Под рыцарским доспехом понимается в первую очередь защитное снаряжение воинского сословия в Европе в Средние века и эпоху Возрождения. Доспехи периода Античности, Нового времени или произведенные в Азии (вне Европы) к ним не относятся.

Эта статья — первая из цикла о рыцарских доспехах. Здесь мы расскажем о креплениях, общем устройстве и порядке надевания, а в следующих поговорим об отдельных элементах.

За консультации, экспертизу и помощь в подготовке материала огромная благодарность Игорю Виноградову, Тимуру Великотраву и Анатолию Звереву.

Общий состав доспеха и порядок одевания

Обычно доспех состоял из нескольких элементов, которые надевались на поддоспешную одежду, скреплялись вместе и выполняли защитную функцию. Поэтому у доспехов есть множество неочевидных нюансов, которые стоит учитывать.

В средневековье носить доспехи и сражаться могли не только рыцари, ведь наёмники и обычные солдаты тоже носили разную броню и защиту. Однако доспех стоил очень дорого и люди из низших сословий не могли позволить себе полный набор экипировки, обходясь лишь отдельными частями вроде простой кольчуги или шлема.

Рыцарский доспех часто определялся эпохой, географией и уровнем жизни. Дороговизна объяснялась тем, что обмундирование создавалось индивидуально, а мастера отталкивались от анатомических особенностей заказчика и подгоняли доспехи по фигуре.

При этом воины и рыцари могли носить защитное снаряжение других стран и регионов. Русский дружинник с юга мог носить монгольский куяк, а солдат с западной части страны — европейскую бригантину. Это было обусловлено торговыми связями, модой, развитием металлургии, доспешного ремесла и условиями ведения боевых действий. Рыцарь не собирал себе доспех из разных частей как конструктор Lego, а скорее адаптировался под ситуацию и исторический контекст.

В целом доспех состоит из поддоспешной одежды, защиты корпуса, шлема, защиты плеч (наплечников), защиты локтей (налокотников), защиты рук (наручей), защиты кистей, защиты ног (сабатонов, наколенников, наголенников) и, иногда, наддоспешной одежды.

Все детали доспеха не висят в воздухе и не приклеиваются к фигуре владельца. Они крепятся к поддоспешной одежде с помощью шнурков и ремешков или плотно затягиваются на теле.

На изображении показано, как элементы доспехов крепятся к поддоспешной одежде. Источник

Поддоспешная одежда

Сперва рыцарь надевал на себя поддоспешник, самым популярным видом которого была стёганка (дублет, жак, акетон или любая другая разновидность).

Слева — стёганый поддоспешник XVI века. Справа — изображение лучника в жаке (фрагмент раки Святой Урсулы Ханса Мемлинга)

Иногда его делали из нескольких слоёв плотной ткани с мягкой набивкой, затем прошивали. В некоторых случаях набивали старыми тряпками, хлопковой ватой, пенькой или паклей, а верхние слои пропитывали воском для прочности.

Временами толстую стёганку носили не как поддоспешник, а как полноценную защиту корпуса. В этом случае в неё могли зашивать куски кольчуги, небольшие пластины из металла или китового уса. При удачном стечении обстоятельств стёганка могла остановить стрелу, защитить от пореза или скользящего удара.

Вопреки распространённому заблуждению, кольчуги не пришли на смену стёганкам. Лёгкие доспехи из сплетённых металлических колец появились ещё во времена Древнего Рима.

Часто кольчугу использовали как основную защиту, однако нередко использовали и как поддоспешник, надевая поверх обычной одежды. Часто встречалась такая комбинация: стёганка, сверху — кольчуга, сверху — латный доспех.

Преимущество многослойной защиты было в том, что она могла намного лучше перекрыть поверхность тела и спасти в случае пробития верхнего слоя, недостаток — ограничение движений рыцаря и большой вес.

Иногда кольчугу специально не надевали, чтобы сделать рыцаря мобильнее. В таком случае специальные кольчужные вставки надевали на уязвимые места — подмышки, бёдра, сгибы локтей, горло.

Латный доспех

После стёганки или кольчуги рыцарь надевал на себя полноценный доспех из больших металлических пластин различной конструкции.

Иллюстрация Грэма Тёрнера. Источник

Полный доспех состоял из кирасы, наплечников, шлема, наручей, рукавиц, набедренников, наголенников и ботинок-сабатонов. Более конкретно о них мы поговорим в следующих статьях.

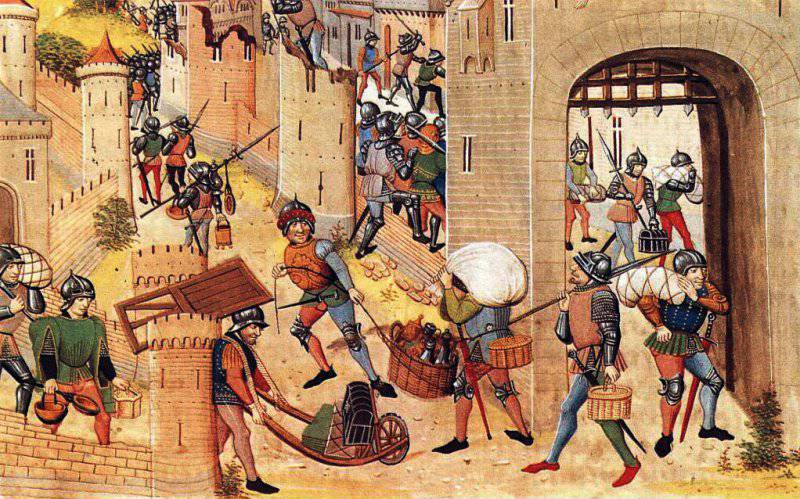

В эпоху крестовых походов рыцари часто использовали наддоспешники — одежду, которая надевалась поверх брони и защищала от жары, ветра и песка.

Иногда надевалась обычная стёганка, но чаще — сюрко (длинный плотный плащ). Его шили из плотной ткани, украшали гербами владельцев или их сюзеренов.

Способы крепления доспехов

Как мы уже упоминали, любой латный доспех крепился к поддоспешной одежде или кольчуге. Европейские средневековые латные наплечники были оборудованы специальными кожаными язычками с двумя отверстиями. С их помощью наплечник можно было крепко привязать к плечу тонкими кожаными или тканевыми шнурками, которые выходили из поддоспешника. Таким же образом крепились и латные бёдра.

Сначала латная защита рук состояла из раздельных элементов, но позже её стали соединять пластинами с помощью приклёпанных изнутри ремней, а потом стали соединять подвижными заклёпками. Так конструкция стала прочнее.

Однако варианты раздельного ношения элементов защиты рук давали большую подвижность и продолжали использоваться.

Вариант с приклёпанными ремнями и заклёпками. Источник

К телу доспехи притягивались ремнями. Защиту старались подогнать по фигуре владельца, и зачастую один и тот же доспех не могли носить люди с разной комплекцией.

Кирасы (латы из нагрудной и спинной пластин), например, можно условно разделить на два типа:

Изображение предоставлено Игорем Виноградовым

Чтобы подогнать кирасу по телу, её можно было стянуть в районе пояса специальным тонким ремешком. Бригантины (разновидность кирасы) и ранние латы могли застегиваться на спине.

Пример нагрудника, который раскрывался сбоку (слева) и пример кирасы, стянутой ремнём (справа). Изображение предоставлено Тимуром Великотравом

Долгое время существовал тип крепления «ремень-пряжка-ремень», но в последних десятилетиях Средних Веков появился тип крепления с выступающей заклепкой (к ней прикреплялась накладывающаяся пластина).

На изображении слева — тип крепления с ремнём, а справа — с заклёпкой

Заклёпки использовали на поздних ножных латах (а также на наручах и латных рукавицах). Однако такой вид крепления просуществовал недолго, так как латная защита ног постепенно стала исчезать.

Изображение предоставлено Тимуром Великотравом

Надев почти весь доспех, рыцарь надевал шлем и стальные перчатки.

Крюк для копья и гульфик

Также у доспехов были небольшие, но важные детали вроде опоры (крюка) для копья и гульфика.

Крюк позволял использовать тяжёлые копья и наносить мощные удары.

Крюк для копья. Круглый элемент выше — рондель. О нём мы подробнее поговорим в других частях. Источник

Гульфик же пришёл из повседневной мужской одежды XIV века. Тогда мужчины носили чулки (шоссы), которые шнуровывались к белью. Позже шоссы стали сшиваться сверху вместе, а промежность спереди стала закрываться отдельным клапаном — гульфиком.

Гульфик. Изображение предоставлено Игорем Виноградовым

В XVI веке гульфик начал применяться как стальной защитный элемент. В доспехе гульфик привязывался ремнями как отдельная пластина с плотной подкладкой и присоединялся к нижнему краю рубахи. Не все доспехи оснащались этим элементом. В конных поединках гульфик не надевался, потому что мешал посадке на лошадь.

Мы разобрались в общем устройстве доспехов, в следующих частях детально поговорим о каждом элементе по отдельности. Всего в цикле будет 6 частей — по одной на каждый основной тип защиты, включая вводную первую часть.

Броня крепка. Какими на самом деле были рыцарские доспехи?

Рыцарство — один из культурных феноменов, до сих пор определяющих многое в жизни современного человека. Система приоритетов, этика и эстетика, отношение к себе, к противнику, к «младшим» и «старшим» по иерархии, к социуму вообще. Далеко не всегда речь идет о прямом следовании рыцарским идеалам (пусть и в «осовремененном» виде): многие теперешние представления сложились как антитеза ценностям рыцарской эпохи. Тем не менее влияние ее несомненно.

Ну, а наиболее зримый атрибут той эпохи — рыцарские доспехи. Они же — самый мифологизированный из предметов той материальной культуры.

Особенно это касается «боевых костюмов» времен Высокого Средневековья, расцвета рыцарства. Речь идет о том типе брони, который в русскоязычной традиции называется латы.

Впрочем, только латами эта мифологизация, конечно, не ограничивается. В самых оружейных из бестселлеров Голливуда, фильмах знаменитых и местами даже великих — «Храброе сердце», «Жанна д’Арк», «Гладиатор», «История рыцаря», «Александр Македонский», «Царство небесное» — нет НИ ОДНОГО комплекта вооружения, который бы полностью соответствовал исторической действительности. Даже просто исходя из логики оружейного боя, применение подавляющего большинства таких вот железяк — предельно сложный и дорогостоящий способ самоубийства. А ведь, по крайней мере, Люк Бессон имел целый штат экспертов-консультантов; и все равно боевое облачение Милы Йовович и К таково, что Жанна д’Арк выглядит фантастичнее, чем героиня «Пятого элемента». Кстати, если кто думает, что фильм про первого московского мэра «Юрий Долгорукий» содержит меньше фантастических эпизодов, — тот весьма ошибается: я даже слегка удивлен, отчего шлем мэ. пардон, князя был выполнен не в форме кепки. Об экипировке обитателей фильма «Волкодав» просто говорить не приходится: похоже, главным источником сведений для консультантов служили описания рыцарей-джедаев.

Все возвращается на круги своя. Ничего не поделаешь: уделим особое внимание именно рыцарям. И их латам.

Боевой латный доспех не слишком тяжел: весьма редко он превышал 30 кг (а вот немногим за 20 кг бывал куда чаще); турнирные, случалось, тянули и вдвое больше. Движений он не сковывал АБСОЛЮТНО. В нем можно было танцевать — это, собственно, даже входило в комплекс тренировок; можно было. плавать и даже чуть-чуть бороться в воде (в основном просто притапливая противника и стремясь при этом не последовать за ним). Разумеется, тут требовалось вообще умение хорошо плавать, в средневековье нечастое; и, разумеется, Ла-Манш так не пересечь — но вот неширокая речка, канал, ров «на рывок» брались. Причем иной раз рыцари проделывали такой рывок, уже будучи раненными — и серьезно, и неоднократно!

Завершая разговор о плавании, скажем: в до-латный период это тоже было возможно, хотя полная кольчатая броня в целом не легче высокоразвитых лат. Особенно когда она усилена каким-либо пластинчатым набором поверх торса (чаще всего — типа «бригандина», кожаным со стальным подбоем: забавной пародией на эту броню дополнил свою не менее забавную кольчугу киношный Арагорн перед битвой за Хельмову Падь). Вдобавок это защитное вооружение содержит куда больше «разбухающих» элементов: ведь у него гораздо сильнее выражен толстый амортизирующий подклад — стеганый, войлочный, даже меховой.

(Читатели, видно, все ждут, когда, наконец, речь зайдет о Ледовом побоище. Не дождетесь: каноническое описание этой битвы имеет к реальности такое же отношение, как фантастика «Малая земля» к реалиям Великой Отечественной. И по тем же самым причинам — «генсек» изволил лично копье преломить! Скажем лишь, что разворачивайся Ледовое побоище так, как призывает нас видеть сложившийся канон, — оно завершилось бы через миг после начала. Вничью. На дне.)

Теперь — о сроке носки. В латах можно было сражаться хоть бы и полный рабочий день, особенно если «перерыв на обед» разбить этак на четыре четвертьчасовые паузы (реально возникали и более длительные перерывы). Шлем в такие перерывы все же желательно снимать: это вообще наиболее «утомительная» часть латной брони. Не сражаясь, но ожидая сражения, латы можно было носить не снимая и несколько дней. (Точнее, время от времени снимая отдельные детали — как вы уже догадались, не только шлем, но и, извините за выражение, «боевой гульфик», а также другие детали из числа ниже пояса. ) Разумеется, для этого требовалась дьявольски высокая тренированность — и она действительно была. Вряд ли меньшая, чем в лучших боевых системах Востока.

Можно ли облачиться в такой доспех одному? И сколько длится процесс облачения? Сперва ответим на второй вопрос. Даже при одном помощнике-оруженосце (а их чаще бывало двое) это занимает считанные минуты. Не такой это и малый срок, особенно при внезапном нападении — поэтому иногда в спешке «накидывали» лишь защиту корпуса и шлем. Иные ландскнехтские доспехи (помощники у ландскнехта будут, а вот оруженосцев ему не положено!) для простоты «неполной сборки-разборки» имели кирасу, шарнирно сочлененную с набедренниками и наплечниками — у рыцарей эти детали чаще пристегивались отдельно. Но вот чтоб совсем одному облечься. Все- таки требуется не только пряжки застегнуть, но и зафиксировать саму броню сквозь специальные отверстия специальными шнурами, крепящимися на поддоспешном одеянии (именно они, особенно в парадно-декоративном варианте, образуют на дворянском — рыцарском! — костюме то обилие лент, подвязок и застежек, которое на века становится отличительным признаком одежды благородных сословий).

Дополнительный вывод: далеко не поверх любой одежды можно латы «натянуть». То есть вообще-то — поверх любой, но тогда не обижайтесь, если на пятой секунде схватки от вражеского удара всю вашу защитную систему «перекосит» и шестая секунда станет последней.

Раз уж заговорили о моде. В момент появления лат(точнее — несколько ранее: порой и на много десятилетий!) нужно ожидать всплеска «модных конструкций» в одежде, прическах, даже архитектуре и судостроении. Ведь сам латный доспех — своего рода следствие игры с «выкройками», расчета углов, плоскостей, полусфер, сочленений и т.д. Следствие понимания того, что броня не обязана быть бесформенной или даже просто повторять контур тела.

А до такого понимания цивилизация должна дозреть. Даже щедрая мыслью античность, например, дозрела не вполне: «крупноблочных» конструкций хватало, но контуры их в основном именно что копировали обводы человеческого тела. Даже термин такой существует «анатомический» (он же — «мускульный») панцирь.

Интересно сравнить весовые характеристики и надежность поздних лат с современными им доспехами Московской Руси. Очень мощная, «противопульная» защита торса в рыцарском варианте — 7-8 кг.

Прикрытие рук, от кончиков пальцев до плеча, — обычно не более килограмма на каждую; ну, с большим запасом — еще 2-3 кг для обеих рук.

Итого — порядка 10 кг (часто — меньше). А у братьев-москалей как обстояли дела «выше пояса»? (Братья- киевляне/львовяне/житомирцы и пр., не злорадствуйте: у нас дела обстояли не хуже лишь в самом лучшем случае!) Примерно так: кольчато-пластинчатый набор (хоть бахтерец, хоть юш- ман, хоть зерцало) — 10-14 кг; плюс наручи (от запястья до локтя!), обычно порядка 500 г каждый. Или — поздняя кольчуга либо панцирь, равно весом 7-12 кг, если без рукавов. Это мы еще не считаем вес подклада: матерчатого или кожаного поддоспешника, который в «проминаемых» доспехах поневоле делается особо толстым.

Бывают, правда, панцири и весом примерно в 2 кг, но это тоже скорее «поддоспешники», их только под бахтерец и надевали (или — под верхнюю одежду: не в бою, а в городе, оберегаясь не более чем от ножа). А всякая экзотика вроде байданы — набора из крупных плоских колец, — во-первых, не легче, во-вторых, ее защитные свойства заведомо уступают тому же бахтерцу. Но даже наиболее полный комплект бережет ОЧЕНЬ намного хуже европейского аналога, по цене же и трудоемкости он (не тысячи — десятки тысяч колец и пластин, ручная работа!) явно превосходит изделия «гнилого Запада».

О шлемах говорить просто не будем — они несопоставимы. Равно как и степень защиты ног.

Вообще, какой вариант ни возьми — хоть индийский, хоть самурайский, — результат одинаков: неполный набор (именно «выше пояса»; ну, на самом деле — до середины бедер) весит как полные латы, защищает хуже, а в производстве дороже. Да еще щита обычно требует, а латнику в «общевойсковом» бою щит не нужен — разве что целевые образцы в нестандартных условиях: противокопейный, осадный, малый фехтовальный.

Между прочим, преимущества лат признавали и те профессионалы воинского дела, которым выпало жить за пределами Западной Европы. Элитные типы самурайских доспехов уже с XVII в. представляли собой «гибридные конструкции», основой которых были именно латы, в массовом порядке приобретавшиеся у португальцев и голландцев, на тот момент успевших завязать со Страной восходящего солнца прочные контакты. В оружейных арсеналах Московской Руси европейские доспехи тоже представлены неожиданно широко. Правда, чтобы понять это, надлежит ознакомиться с самими арсеналами, а не с их описями. Воспитанные в старых традиция писцы оказались куда консервативней, чем военное сословие: привычные зерцала и бахтерцы они описывали очень подробно, на несколько страниц— каждую пластину, каждую заклепку; а вот полный рыцарский «скафандр» мог удостоиться буквально одного-двух слов.

Итак, латный доспех — сугубо европейское изобретение, продукт высоких технологий, первого витка НТР, стартовавшего в рамках Ренессанса.

Правда, по этой причине он, хотя и слегка распространился за пределы рыцарства, для массовой неэлитной пехоты был слишком дорог. Да ведь и кольчуга с зерцалом (а хоть и без!) ей не по средствам.

Справедливости ради отметим: носить даже самый высокотехнологический доспех — совсем не столь легкое дело, как может показаться. Прежде всего, этому нужно учиться с детства, что влечет бешеные расходы: к совершеннолетию юный рыцарь успевает «износить» (точнее, перерасти) несколько комплектов, каждый из которых, по шкале престижа нынешних анекдотов, равноценен если не черному мерседесу, то уж и не запорожцу.

Через века такие подростковые латы — не битые, не рубленные, отлично сохранившиеся — обильно поступают в музеи, формируя устоявшийся предрассудок о крайней малорослости средневекового люда. На самом деле воинские костюмы «для тех, кто старше 16-ти», демонстрируют разброс от среднестатистических 165 см (нормально для предакселерационной эпохи!) до вполне баскетбольных показателей — ну, разве что несколько более редких, чем сейчас.

Но все-таки даже для самого умелого бойца 30-килограммовая «легкость» и подвижность латных сочленений весьма относительны в долгой муторной сумятице пешего сражения, особенно когда в ходе него требуется бежать (пусть даже вперед), карабкаться. Так что если было известно, что назавтра предстоит «штурмовой» бой, — скажем, атака вражеских укреплений,— рядовые рыцари норовили выходить на него в неполном облачении. А знатные аристократы могли

себе позволить «спецодежду» — облегченные конструкции с высокой долей кольчатого и мелкопластинчатого набора. Жутко дорогие и, за счет высоких технологий, достаточно надежные.

Силе таранного удара кавалерийского копья они противостоять не могли — но то-то и оно, что бой пеший! А от всего прочего спасало личное мастерство и. усилия свиты.

Вообще-то действия арбалетчиков и лучников — отдельная тема: см. «НиТ» №5, 2007. Впрочем, повторим и здесь: тяжелая стрела из очень мощного лука способна пробить стальную пластину, прочность которой более-менее соответствует материалу рыцарских лат (правда, наиболее легких и тонких). Причем даже не только в упор. Но. это все равно, что утопить в корыте гвоздь и сделать на основании этого вывод о невозможности кораблей со стальным корпусом.

Потому что высокоразвитые латы — не установленная на мишени пластина. Даже если латник будет стоять неподвижно, «позируя» целящемуся в него лучнику, все равно на его доспехе чертовски мало участков, куда стрела или копье может ударить по нормали: не уйдя в сторону, не срикошетировав, не потеряв направления или энергии, не рассредоточив эту энергию сразу на несколько деталей (тот самый «эффект кирпичного свода»). Причем вот на этих-то участках броня не облегчена,а совсем наоборот.

Да, тоже. Хотя тут история не столь уж проста и совсем не линейна.

Броня умеет достойно ответить практически на любой «вызов». За столетия до этого на изнуряющей душу и тело сухой жаре Ближнего Востока крестоносцы в железо облачаться отнюдь не перестали: наоборот— имен- нотогда период доспех начинает развиваться особенно бурно. В паровой бане тропических джунглей конкистадоры тоже очень дорожили латами (другое дело, что их жестоко не хватало — порой даже приходилось «заимствовать» индейские брони). Пороховое пламя огнестрельных веков опять-таки подтолкнуло доспехи не к исчезновению, а к эволюции.

Пока оставим в стороне пушки (артиллерия, конечно, сильно преобразила воинскую тактику). Но в ХVI-ХVII вв., когда в полный голос заговорили аркебузы, кавалерийские пистолеты, даже мушкеты, — доспех сумел к этому приспособиться. Изменился его «покрой», иным стало сочетание ребер жесткости, выпуклостей и углов: пуля соскальзывает или рикошетирует по несколько иным законам, чем стрела. Изменился состав стали: науглеро- женный для повышения твердости поверхностный слой утратил блеск, стал черным (заодно трансформировав воинскую эстетику). Несколько изменился и вес, но не так уж сильно. Элитные конструкции за счет нового витка «высоких технологий» довольно надежно защищали от пуль, не требуя особого утяжеления.

И все-таки именно XVII в. окончательно подорвал позиции латной брони. Но причина тому — не столько растущая эффективность артиллерийского и мушкетного огня, сколько. переход к массовому формированию регулярных армий численностью в сотни тысяч человек. В этой ситуации даже трехчетвертные латы оказываются слишком дорогим удовольствием.

А вообще-то вплоть до середины XIX в. на военных заводах, проверяя качество новоизготовленной партии кирас, делали по одной из них пробный выстрел из армейского ружья: не в упор, но где-то с полусотни шагов. И принимали эту партию лишь в том случае, если пуля оставляла в кирасе не более чем вмятину. А если вместо вмятины имела место пробоина — то производителям предъявляли серьезнейшие рекламации.

Строго говоря, кираса дожила до появления первых бронежилетов. Более того: многие из них совершенно явственно продолжили историю латного доспеха, адаптированного к условиям окопной войны!

Развитие доспехов в средние века в Западной Европе

В данной статье в самых общих чертах рассматривается процесс развития доспехов в Западной Европе в средневековье (VII — конец XV вв.) и в самом начале раннего Нового времени (начало XVI в.). Материал снабжен большим количеством иллюстраций для лучшего понимания темы. Большая часть текста переведена с английского.

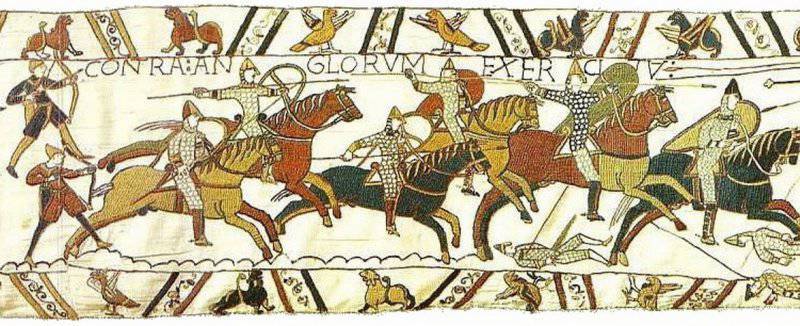

Середина VII — IX вв. Викинг в вендельском шлеме. Использовались в основном в Северной Европе норманнами, германцами и др., хотя нередко встречались и в других частях Европы. Очень часто имеет полумаску, закрывающую верхнюю часть лица. Позднее эволюционировал в норманнский шлем. Доспех: короткая кольчуга без кольчужного капюшона, надетая поверх рубахи. Щит круглый, плоский, средних размеров, с большим умбоном — металлической выпуклой накладкой-полусферой в центре, типичный для Северной Европы этого периода. На щитах используется гьюж — ремень для ношения щита во время похода на шее или на плече. Естественно, рогатых шлемов в то время не существовало.

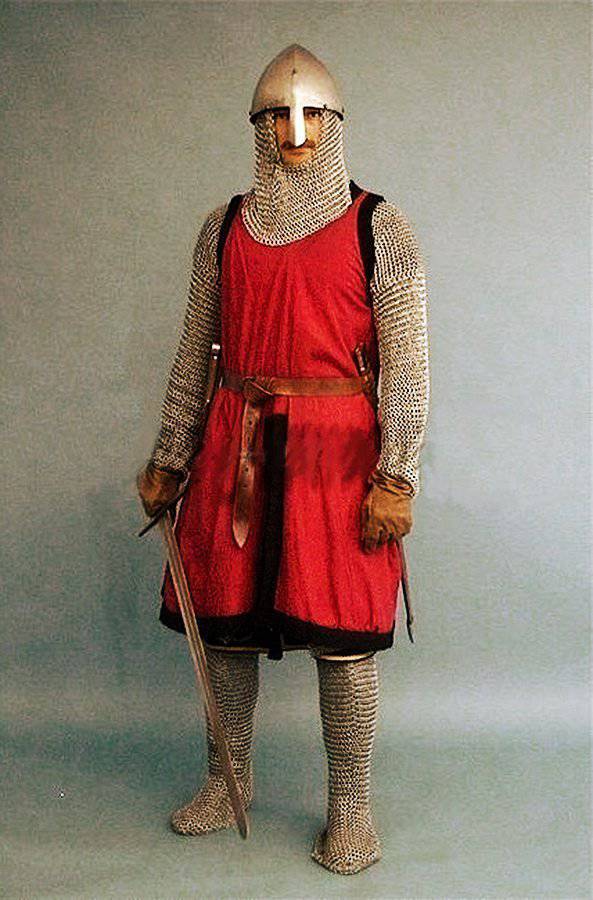

X — начало XIII вв. Рыцарь в норманнском шлеме с рондашем. Открытый норманнский шлем конической или яйцевидной формы. Как правило,

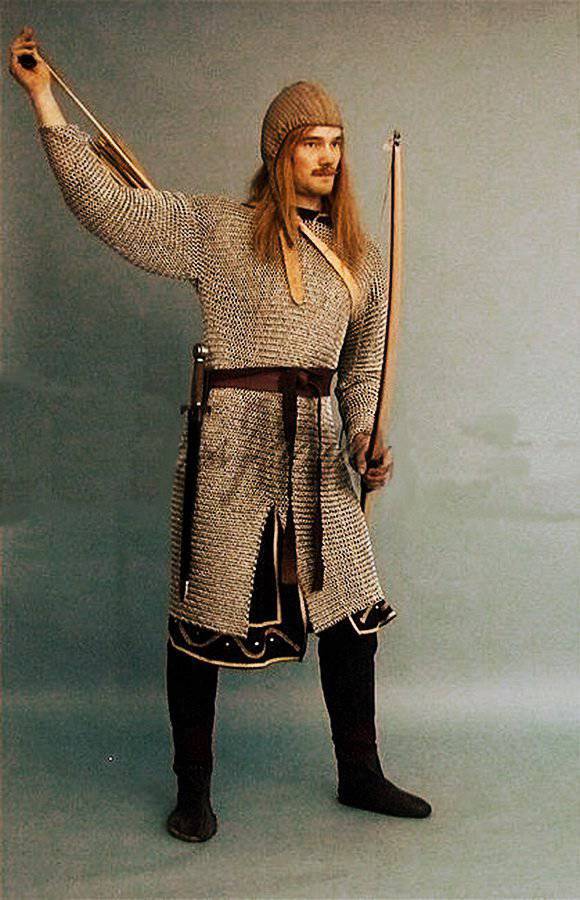

спереди крепится наносник — металлическая назальная пластина. Был широко распространен по всей Европе, как в западной, так и в восточной части. Доспехи: длинная кольчуга до колен, с рукавами полной или неполной (до локтей) длины, с койфом — кольчужным капюшоном, отдельным или представляющим единое целое с кольчугой. В последнем случае кольчуга называлась «хоуберк». Спереди и сзади у кольчуги разрезы на подоле для более удобного передвижения (да и сидеть в седле удобнее). С конца IX — начала X вв. под кольчугой рыцари начинают носить гамбезон — длинную поддоспешную одежду, набитую шерстью или паклей до такого состояния, чтобы амортизировать удары по кольчуге. К тому же в гамбезонах отлично застревали стрелы. Часто использовался и как отдельный доспех более бедными по сравнению с рыцарями пехотинцами, особенно лучниками.

Часто для защиты ног надевали шоссы — кольчужные чулки. С X в. появляется рондаш — большой западноевропейский щит рыцарей раннего Средневековья, а нередко и пехотинцев — например, англосаксонских хускерлов. Мог иметь разную форму, чаще круглую или овальную, выгнутую и с умбоном. У рыцарей рондаш почти всегда имеет заостренную форму нижней части — ею рыцари прикрывали левую ногу. Производился в различных вариантах в Европе в X—XIII вв.

XII — начало XIII вв. Рыцарь в цельнокованом норманнском шлеме в сюрко. Наносник уже не крепится, а выковывается вместе со шлемом. Поверх кольчуги стали носить сюрко — длинный и просторный плащ-накидку разных фасонов: с рукавами различной длины и без, одноцветный или с узором. Мода пошла с первого Крестового похода, когда рыцари увидели подобные плащи у арабов. Как и кольчуга, имел спереди и сзади разрезы на подоле. Функции плаща: защита от перегрева кольчуги на солнце, предохранение ее от дождя и грязи. Богатые рыцари в целях улучшения защиты могли носить двойную кольчугу, а в дополнение к наноснику приделывать полумаску, закрывавшую верхнюю часть лица.

Конец XII — XIII вв. Рыцарь в закрытом потхелме. Ранние потхелмы были без защиты лица, могли иметь наносник. Постепенно защита усиливалась, пока шлем не стал полностью закрывать лицо. Поздний потхелм — первый в Европе шлем с забралом (визором), полностью закрывающим лицо. К середине XIII в. эволюционировал в топфхелм — горшковый или большой шлем. Доспехи существенно не меняются: все та же длинная кольчуга с капюшоном. Появляются муфферы — кольчужные рукавицы, приплетенные к хоуберку. Но широкого распространения они не получили, у рыцарей были популярны кожаные перчатки. Сюрко несколько увеличивается в объеме, в самом большом варианте становясь гербовой накидкой — одеждой, надевавшейся поверх доспехов, без рукавов, на которой изображался герб владельца.

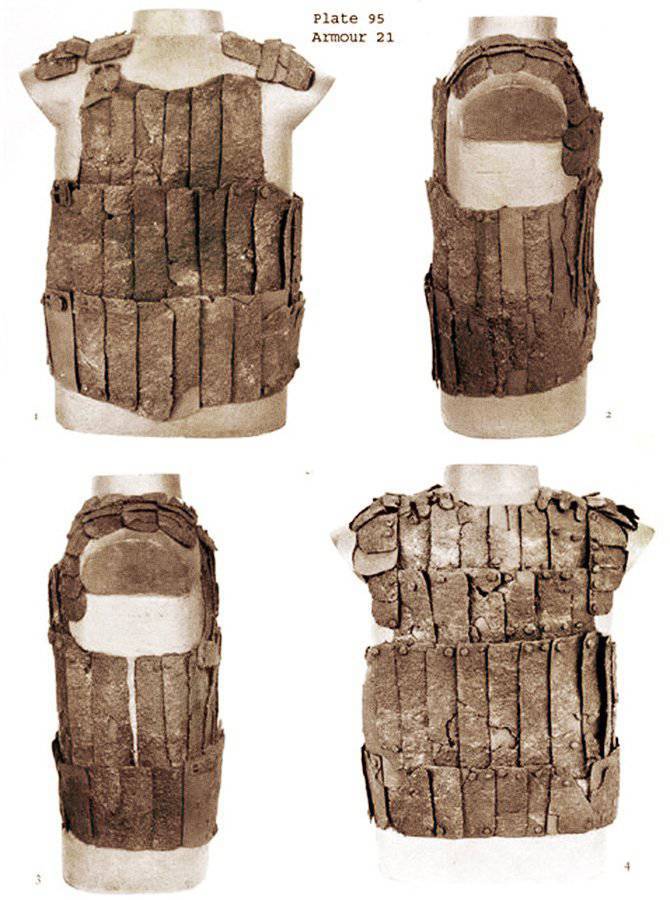

Первая половина XIII в. Рыцарь в топфхелме с тарже. Топфхелм — рыцарский шлем, появившийся в конце XII — начале XIII в. Использовался исключительно рыцарями. По форме может быть цилиндрическим, бочкообразным или в форме усеченного конуса, полностью защищает голову. Топфхелм надевался поверх кольчужного капюшона, под который, в свою очередь, надевался подшлемник из войлока, для смягчения ударов по голове. Доспехи: длинная кольчуга, иногда двойная, с капюшоном. В XIII в. появляется, как массовое явление, кольчужно-бригантинный доспех, обеспечивающий более сильную защиту, чем просто кольчуга. Бригантина — доспех из металлических пластин, наклёпанных на суконной или стеганной льняной основе. Ранние кольчужно-бригантинные доспехи представляли собой одеваемые поверх кольчуги нагрудники или жилетки. Щиты у рыцарей, в связи с улучшением к середине XIII в. защитных качеств доспехов и появлением полностью закрытых шлемов, существенно уменьшаются в размерах, превращаясь в тарже. Тарже — разновидность щита в форме клина, без умбона, фактически обрезанная сверху версия каплевидного рондаша. Теперь рыцари больше не прячут лица за щитами.

Вторая половина XIII — начало XIV вв. Рыцарь в топфхелме в сюрко с айлеттами. Специфической особенностью топфхелмов является очень плохой обзор, поэтому использовались они, как правило, только в копейной сшибке. Для рукопашной схватки топфхелм подходит плохо из-за отвратительной обзорности. Поэтому рыцари, если дело доходило до рукопашной, сбрасывали его. А чтобы дорогой шлем не потерялся во время боя, его сзади крепили к шее специальной цепочкой или ремнем. После чего рыцарь оставался в кольчужном капюшоне с войлочным подшлемником под ним, что было слабой защитой против мощных ударов тяжелого средневекового меча. Поэтому очень скоро рыцари стали носить под топфхелмом сферический шлем — цервельер или хирнхаубе, представляющий собой небольшой полусферический шлем, плотно облегающий голову, похожий на каску. Цервельер никаких элементов защиты лица не имеет, лишь очень редкие цервельеры имеют наносники. В этом случае, чтобы топфхелм плотнее сидел на голове и не смещался в стороны, под него поверх цервельера надевался войлочный валик.

Больше топфхелм к голове ничем не крепился и опирался на плечи. Естественно, бедные рыцари обходились без цервельера. Айлетты — наплечные прямоугольные щитки, похожие на погоны, покрытые геральдическими символами. Использовались в Западной Европе в XIII — начале XIV вв. в качестве примитивных наплечников. Есть гипотеза, что от айлеттов произошли погоны.

С конца XIII — начала XIV вв. большое распространение получили турнирные нашлемные украшения — различные геральдические фигуры (клейноды), которые делались из кожи или дерева и крепились к шлему. У германцев большое распространение получили различного вида рога. В конечном итоге топфхелмы полностью вышли из употребления на войне, оставшись чисто турнирными шлемами для копейной сшибки.

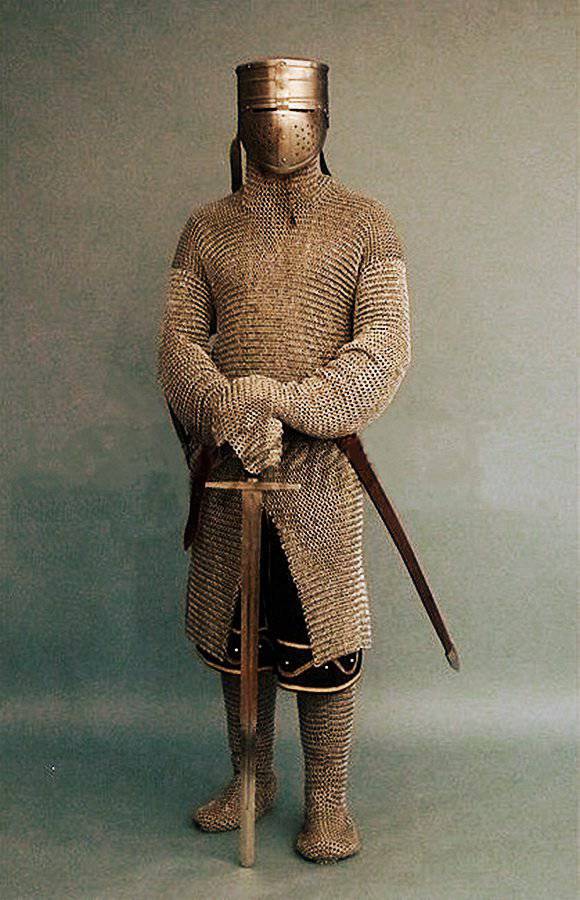

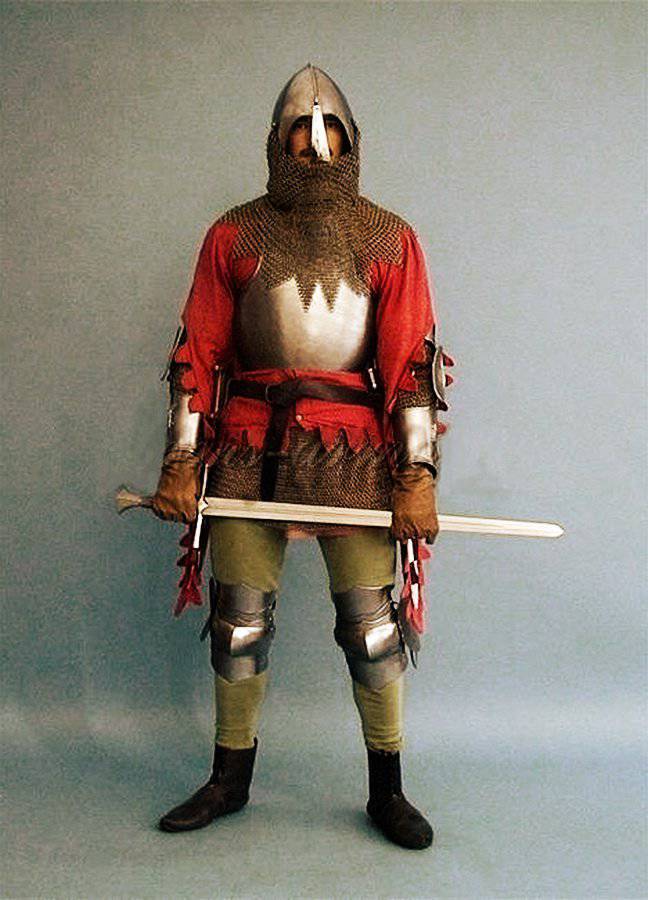

Первая половина XIV — начало XV вв. Рыцарь в бацинете с авентайлом. В первой половине XIV в. на смену топфхелму приходит бацинет — сфероконический шлем с заострённым верхом, к которому приплетается авентайл — кольчужная накидка, обрамляющая шлем по нижнему краю и закрывающая шею, плечи, затылок и боковые стороны головы. Бацинет носили не только рыцари, но и пехотинцы. Существует огромное количество разновидностей бацинетов, как по форме шлема, так и по типу крепления забрала самых различных видов, с наносником и без. Самыми простыми, а значит, и распространенными забралами для бацинетов, были относительно плоские клапвизоры — фактически маска для лица. В это же время появляется разновидность бацинетов с забралом хундсгугель — самый уродливый шлем в европейской истории, тем не менее весьма распространенный. Очевидно, защищенность в то время была важнее внешнего вида.

Этот период, конец XIV — начало XV вв., характеризуется огромным разнообразием комбинаций доспехов: кольчужные, кольчужно-бригантинные, составные из кольчужной или бригантинной основы с латными нагрудниками, наспинниками или кирасами, и даже шинно-бригантинные доспехи, не говоря уже о всевозможных наручах, налокотниках, наколенниках и наголенниках, а также закрытых и открытых шлемах с самыми разнообразными забралами. Щиты небольших размеров (тарже) рыцарями еще используются.

К середине XIV в., следуя за распространившейся по всей Западной Европе новой моде к укорачиванию верхней одежды, сюрко тоже сильно укорачивается и превращается в жупон или табар, выполнявший ту же функцию. Бацинет постепенно развился в гранд-бацинет — закрытый шлем, округлый, с защитой шеи и забралом полусферической формы с многочисленными отверстиями. Вышел из употребления в конце XV в.

Первая половина и конец XV в. Рыцарь в саладе. Все дальнейшее развитие доспехов идет по пути усиления защиты. Именно XV в. можно назвать веком латных доспехов, когда они становятся несколько доступнее и, как следствие, в массовом порядке появляются у рыцарей и в меньшей степени у пехоты.

По мере развития кузнечного дела конструкция латных доспехов всё более совершенствовалась, и сами латы изменялись согласно доспешной моде, но латные западноевропейские доспехи всегда обладали наилучшими защитными качествами. К середине XV в. руки и ноги большинства рыцарей уже полностью защищались латными доспехами, туловище — кирасой с латной юбкой, крепящейся к нижней кромке кирасы. Также в массовом порядке взамен кожаных появляются латные перчатки. На смену авентайлу приходит горже — латная защита шеи и верха груди. Могла комбинироваться как со шлемом, так и с кирасой.

Во второй половине XV в. появляется арме — новый тип рыцарского шлема XV—XVI вв., с двойным забралом и защитой для шеи. В конструкции шлема сферический купол имеет жёсткую заднюю часть и подвижную защиту лица и шеи спереди и с боков, поверх которой опускается закреплённое на куполе забрало. Благодаря такой конструкции арме дает отличную защиту как в копейной сшибке, так и в рукопашном бою. Арме — высшая ступень эволюции шлемов в Европе.

Но был он весьма дорог и поэтому доступен только богатым рыцарям. Большинство же рыцарей со второй половины XV в. носило всевозможные салады — тип шлема, вытянутый и закрывающий шею сзади. Широко использовались салады, наряду с шапелями — самыми простыми шлемами, и в пехоте.

Для рыцарей специально ковались глубокие салады с полной защитой лица (поля спереди и с боков ковались вертикальными и стали фактически частью купола) и шеи, для чего шлем дополнялся бувигером — защитой для ключиц, шеи и нижней части лица.

В XV в. происходит постепенный отказ от щитов как таковых (из-за массового появления латных доспехов). Щиты в XV в. превратились в баклеры — маленькие круглые кулачные щиты, обязательно стальные и с умбоном. Появились как замена рыцарским тарже для пешего боя, где использовались для парирования ударов и нанесения ударов умбоном или кромкой по лицу противника.

Конец XV — XVI вв. Рыцарь в полном латном доспехе. XVI в. историки относят уже не к средним векам, а к раннему Новому времени. Поэтому полный латный доспех — явление в большей степени Нового времени, а не средневековья, хотя и появился он еще в первой половине XV в. в Милане, знаменитом в качестве центра производства лучших доспехов в Европе. К тому же полный латный доспех всегда стоил очень дорого, и поэтому был доступен только наиболее обеспеченной части рыцарства. Полный латный доспех, закрывающий всё тело стальными пластинами, а голову закрытым шлемом, — кульминация развития европейских доспехов. Появляются полдроны — латные наплечники, обеспечивающие защиту плеча, верхней части руки, лопатки стальными пластинами за счёт своего довольно большого размера. Также для усиления защиты к латной юбке стали крепить тассеты — набедренные щитки.

В этот же период появляется бард — латные конские доспехи. Состояли из следующих элементов: шанфрьен — защита морды, критнет — защита шеи, пейтраль — защита груди, круппер — защита крупа и фланшард — защита боков.

В конце XV — начале XVI вв. происходят два взаимно противоположных процесса: если доспехи кавалерии все более усиливаются, то пехота, наоборот, все больше оголяется. В этот период появляются знаменитые ландскнехты — германские наемники, служившие в период правления Максимилиана I (1486-1519 гг.) и его внука Карла V (1519-1556 гг.), оставившие себе из всей защиты в лучшем случае только кирасу с тассетами.