что такое длящееся нарушение трудового законодательства

ВС РФ: ненадлежащее оформление трудовых договоров не является длящимся правонарушением

|

| DmitryPoch / Depositphotos.com |

До Верховного Суда Российской Федерации дошел спор о признании незаконным привлечения учреждения к ответственности за нарушения в сфере трудового законодательства. Так, в ходе проводимой государственной инспекцией труда проверки были выявлены в том числе факты ненадлежащего оформления учреждением трудовых договоров, а именно: не указаны условия труда на рабочем месте; в договорах с педагогическими работниками не установлен объем учебной нагрузки; в договорах с работниками, занятыми на работах с вредными условиями труда, не указаны гарантии и компенсации за работу в таких условиях (Постановление ВС РФ от 1 ноября 2018 г. № 3-АД18-7).

Суд указал, что, поскольку постановление о привлечении работодателя к административной ответственности было вынесено 10 октября 2016 года, а срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения трудового законодательства составляет 1 год, привлечь работодателя к административной ответственности можно было только в том случае, если указанные трудовые договоры были оформлены не ранее 10 октября 2015 года.

Вместе с тем в материалах проверки не содержится данных о том, при заключении каких конкретно трудовых договоров и с какими работниками были допущены указанные нарушения трудового законодательства. В связи с этим невозможно сделать безусловный вывод о том, что за ненадлежащее оформление трудовых договоров учреждение подвергнуто административному наказанию в пределах срока давности привлечения к административной ответственности. А в соответствии с ч. 4 ст. 1.5 КоАП РФ неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, толкуются в пользу этого лица.

О наиболее распространенных нарушениях, за которые штрафует трудовая инспекция, узнайте в «Энциклопедии решений» интернет-версии системы ГАРАНТ. Получите полный доступ на 3 дня бесплатно!

При этом ГИТ, а равно и суды нижестоящих инстанций исходили из того, что ненадлежащее оформление трудовых договоров является длящимся правонарушением, а значит, срок давности привлечения к административной ответственности за такое нарушение будет течь только с момента его обнаружения (ч. 2 ст. 4.5 КоАП).

Однако ВС РФ с таким подходом не согласился. По мнению суда, длящимся такое правонарушение не является, а временем его совершения является дата ненадлежащего оформления соответствующих трудовых договоров.

Отметим, что ВС РФ уже не в первый раз исчисляет годичный срок давности привлечения к административной ответственности по делам о ненадлежащем оформлении трудовых договоров с даты такого оформления. Аналогичный подход был применен им и в постановлении от 1 сентября 2017 г. № 7-АД17-1.

В период действия трудового договора работник может в любое время оспорить длящееся нарушение трудовых прав

К. обратилась в суд с иском работодателю об исключении из трудового договора и должностной инструкции условий, предусматривающих выполнение работ по определенной должности, указав, что работодатель фактически произвел сокращение указанных должностей и ввел другие должности с функциями сокращенных должностей с целью уклонения от выплаты надбавок за вредные условия труда, обхода обязанности устанавливать режим сокращенной рабочей недели и предоставлять дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 14 календарных дней.

Фактически работодатель произвел переименование должности без изменения функциональных обязанностей, лишив при этом работника права на указанные гарантии.

Апелляционным определением Красноярского краевого суда от 08.04.2019 по делу N 33-5089/2019 решение районного суда отменено с направлением дела для рассмотрения по существу заявленных требований.

Как указал суд апелляционной инстанции, если работник, соглашаясь на работу в измененных работодателем условиях труда, полагает при этом, что нарушены его трудовые права, он имеет право на обращение в суд за защитой нарушенного права в период действия трудового договора между работником и работодателем.

Аналогично, в соответствии с пунктом 56 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 17.03.2004 N 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» при рассмотрении дела по иску работника, трудовые отношения с которым не прекращены, о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы надлежит учитывать, что заявление работодателя о пропуске работником срока на обращение в суд само по себе не может служить основанием для отказа в удовлетворении требования, поскольку в указанном случае срок на обращение в суд не пропущен, так как нарушение носит длящийся характер и обязанность работодателя по своевременной и в полном объеме выплате работнику заработной платы, а тем более задержанных сумм, сохраняется в течение всего периода действия трудового договора.

Указанные разъяснения соответствуют и логике, положенной в основу Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 25.10.2018 N 38-П «По делу о проверке конституционности части первой статьи 127 и части первой статьи 392 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами граждан М.В. Данилова, К.В. Кондакова и других», по смыслу которого период трудовых отношений не учитывается при расчете срока на обращение в суд за защитой трудовых прав, и такой срок исчисляется с момента прекращения трудового договора.

Дисциплинарный проступок и взыскание: полный гид для кадровика с образцами документов

Что такое дисциплинарный проступок и дисциплинарное взыскание

Трудовой кодекс предусматривает три вида дисциплинарных взысканий (ст. 192 ТК РФ):

Также Трудовой кодекс не допускает нарушение порядка применения дисциплинарного взыскания. За такие действия установлена ответственность в виде предупреждения или наложения административного штрафа (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ):

Вместе с тем наказание должно быть соизмеримо тяжести проступка, его последствиям и учитывать обстоятельства, при которых он был совершен (ч. 5 ст. 192 ТК РФ), а также предшествующее поведение работника, его отношение к труду (п. 53 Постановления № 2).

На практике замечание является более распространенной мерой ответственности, чем выговор.

Увольнение в случае однократного грубого нарушения трудовых обязанностей — наиболее строгая форма. Трудовой кодекс содержит перечень оснований для ее применения, например (п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ):

Таким образом, по мнению автора, мерой наказания за грубое обращение с клиентом может служить замечание, если действия работника не имели тяжелых последствий для компании (например, таких, как потеря клиента, отказ потенциального клиента от заключения выгодного договора с финансовыми показателями и т. п.).

Основания для дисциплинарного взыскания

Кроме того, правила могут быть подробно прописаны в отдельном документе, например кодексе поведения, этических норм и делового общения, и включать следующие обязанности работника:

Обратите внимание, что установленные правила не должны ухудшать положение работников относительно трудового законодательства, коллективного договора (если он есть) и должны учитывать мнение представительного органа работников (при его наличии в организации) (ст. 8 ТК РФ). В противном случае они могут быть признаны недействительными, а наложение дисциплинарного взыскания за несоблюдение правил — неправомерным.

Доказать совершение работником дисциплинарного проступка — обязанность компании. Помимо этого она должна доказать наступление последствий, к которым привели действия работника, и размер причиненного ущерба.

Наложение дисциплинарного взыскания и доказательства

Факт нарушения работником трудовой дисциплины фиксируется письменно, например, в докладной записке на имя руководства, акте, решении комиссии по результатам проверки, поскольку в случае судебного разбирательства работодателю необходимо будет представить доказательства совершения проступка (пп. 38, 43, 49, 53 Постановления № 2).

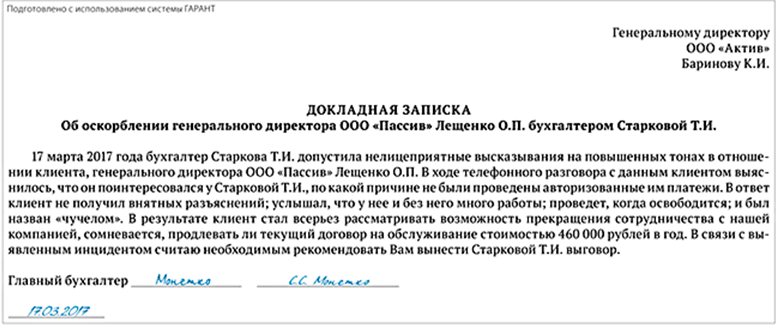

Образец докладной записки

Документальное основание для взыскания должно описывать, что и когда совершил работник, какой пункт какого локального нормативного акта нарушил, какие последствия повлекли его действия. Также можно дать рекомендации относительно меры дисциплинарного воздействия на нарушителя.

Обратите внимание, что обязанность ознакомить работника с данными документами трудовым законодательством не установлена.

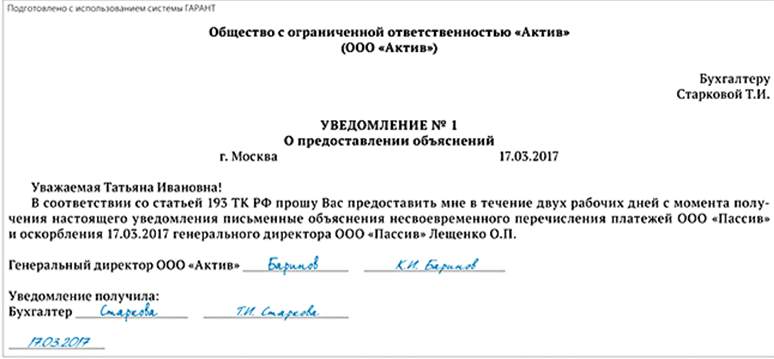

После того как компании стало известно о дисциплинарном проступке, ей следует запросить у работника письменное объяснение его действий. Данную просьбу желательно задокументировать, то есть составить уведомление о предоставлении объяснений и передать работнику под подпись с указанием даты ознакомления на копии документа и подписи в получении.

Образец уведомления о предоставлении объяснений

Работник должен предоставить письменные объяснения в течение двух рабочих дней, которые считаются с даты, следующей за днем предъявления требования (ст. 191 ГК РФ). Лишение его такого права может являться основанием для признания дисциплинарного взыскания незаконным (определение Московского областного суда от 19.08.2010 по делу № 33-14897).

Обратите внимание, что при исчислении срока для предоставления объяснений не принимается во внимание индивидуальный график работы сотрудника (определение ВС РФ от 30.07.2008 № 36-В08-23).

Если по истечении двух рабочих дней объяснения отсутствуют, компания составляет акт об отказе в их предоставлении. Например, если объяснения затребованы в понедельник, следующие два дня компания их ожидает и в случае их непредставления в четверг составляет соответствующий акт.

Отсутствие объяснений не препятствует наложению дисциплинарного взыскания.

Если представленные объяснения работодатель сочтет уважительными, дисциплинарное взыскание может не применяться.

Важно соблюсти сроки наложения дисциплинарного взыскания. Оно применимо в течение месяца с момента выявления проступка (с момента, когда работодатель узнал или должен был узнать о данном факте), не считая времени болезни сотрудника, пребывания его в отпуске, а также времени, необходимого на учет мнения представительного органа работников (ст. 193 ТК РФ).

Считается, что компания узнала о совершении дисциплинарного проступка с момента, когда о нем стало известно непосредственному руководителю работника.

В Трудовом кодексе прописан срок ограничения наложения дисциплинарного взыскания (ст. 193 ТК РФ):

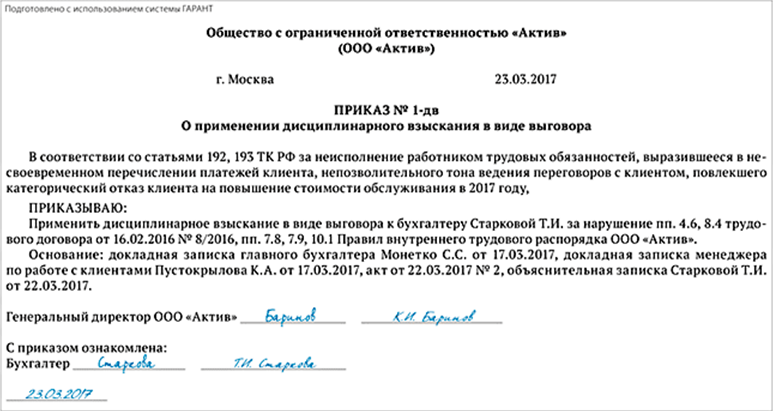

Унифицированной формы приказа о наложении дисциплинарного взыскания законодательством не предусмотрено. Документ должен содержать следующую информацию: Ф. И. О. работника; его должность и структурное подразделение; описание совершенного проступка; пункты каких локальных нормативных актов работодателя были нарушены; ссылки на докладные и объяснительные записки, акты, решение/протокол заседания комиссии расследования и их реквизиты; какой вид дисциплинарного взыскания применяется.

Образец приказа о наложении дисциплинарного взыскания

Если работник отказывается письменно ознакомиться с приказом, необходимо составить соответствующий акт.

В личную карточку работника (форма № Т-2, утв. пост. Госкомстата России от 05.01.2004 № 1) запись о дисциплинарном взыскании вносить необязательно. Но при необходимости (для обеспечения внутреннего учета) данную информацию можно отразить в разделе Х «Дополнительные сведения».

В трудовую книжку запись о дисциплинарном взыскании также не вносят, за исключением случаев, когда дисциплинарным взысканием является увольнение (ч. 4 ст. 66 ТК РФ).

Работник вправе обжаловать дисциплинарное взыскание в государственной трудовой инспекции, в комиссии по трудовым спорам и в суде (ч. 7 ст. 193, ст. 382 ТК РФ).

Комиссия по трудовым спорам обязана рассмотреть спор в течение 10 календарных дней со дня подачи работником заявления (ч. 2 ст. 387 ТК РФ). Если этого не произошло, работник имеет право перенести рассмотрение заявления в суд (ч. 1 ст. 390 ТК РФ).

Срок обжалования в суде составляет три месяца с момента вынесения приказа о применении дисциплинарного взыскания и месяц в случае, если работник был уволен за дисциплинарный проступок (ст. 392 ТК РФ). При этом дело о восстановлении на работе должно быть рассмотрено до истечения месяца со дня поступления заявления в суд. В указанные сроки включено в том числе и время, необходимое для подготовки дела к судебному разбирательству (п. 7 Постановления № 2; гл. 14 ГПК РФ).

Обратите внимание, что при обращении в суд с иском по требованиям, вытекающим из трудовых отношений, в том числе по поводу невыполнения либо ненадлежащего выполнения условий трудового договора, работники освобождаются от оплаты пошлин и судебных расходов (ст. 393 ТК РФ).

Если работник пытается обжаловать увольнение за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей, а срок обжалования предыдущих дисциплинарных проступков истек, суд не удовлетворит его просьбу о восстановлении на работе (Обзор законодательства и судебной практики ВС РФ за II квартал 2007 года, утв. пост. Президиума ВС РФ от 01.08.2007).

В заключение отметим, что важно соблюсти все требования законодательства относительно процедуры наложения дисциплинарного взыскания. В противном случае у работника будут основания взыскать с компании компенсацию морального вреда (ст. 237 ТК РФ), а если он был уволен — восстановиться в должности и, соответственно, получить зарплату за весь срок вынужденного отсутствия с учетом процентов (денежной компенсации) за ее задержку (ст. 236 ТК РФ).

Министерство труда и социальной защиты РФ указало, что если в правилах внутреннего трудового распорядка, локальных нормативных актах или в трудовом договоре есть положения, предусматривающие недопустимость грубых, резких выражений при общении с клиентами, то к работнику, нарушающему данные положения, работодатель может применить меры дисциплинарного воздействия (письмо Минтруда России от 16.09.2016 № 14-2/В-888).

В судебной практике имеются примеры, когда суд не расценивает неэтичные действия работника и высказанное мнение, отличное от позиции руководства, как нарушение трудовой дисциплины (определение Санкт-Петербургского городского суда от 08.04.2013 № 33-5330, апелляционное определение Омского областного суда от 23.10.2013 по делу № 33-7037/13).

Право на свободу мысли и слова гарантировано статьей 29 Конституции РФ. Работник вправе свободно выражать свое мнение, критиковать действия других лиц, если его действия не носят оскорбительного характера и не унижают честь и достоинство личности.

С другой стороны, для ряда профессий невыполнение этических норм и правил служебного поведения является дисциплинарным проступком. Например, это касается сотрудников муниципальных служб, полиции, педагогов (определение Московского городского суда от 10.04.2012 № 33-8753/2012).

Во избежание описанных в статье ситуаций компании необходимо ввести корпоративную культуру, которая:

Срок исковой давности в Трудовом праве

Любая наука (и юриспруденция — не исключение) в основании имеет собственный терминологический аппарат, который выполняет дефинитивные и коммуникативные функции.

Спецификой юридической науки, как и иных сфер гуманитарного знания, в отличие от точных и естественных наук является высокая «подвижность» терминологии, своего рода семантическая лабильность. Это таит ряд опасностей, связанных с утратой термином его дефинитивного значения, сведением термина к слову.

Как отмечается в доктрине трудового права, «терминология законодательных и иных нормативных правовых актов — важнейшая информационная составляющая любой отрасли права. Не является исключением и трудовое право, использующее специфическую терминологию, сложившуюся за годы становления и развития отрасли». С.Ю. Головина рассматривает ряд практических проблем, связанных с некритическим использованием некоторых терминов в трудовом законодательстве. В рамках данной статьи подробнее остановимся на одном из институтов трудового права — сроках обращения в суд за защитой нарушенных прав.

Исковая давность в трудовом законодательстве: пределы аналогии закона. Статьей 392 Трудового кодекса РФ установлены сроки обращения за защитой нарушенных трудовых прав в суд. Так, работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение трех месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать о нарушении своего права, а по спорам об увольнении — в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. Работодатель же может реализовать свое право на обращение в суд по спорам о возмещении работником ущерба, причиненного ему, в течение одного года со дня обнаружения причиненного ущерба.

В теории трудового права вопрос о правовой природе указанных сроков не имеет однозначного ответа. Так, некоторые ученые полагают, что законодатель намеренно не использует гражданско-правовой термин «сроки исковой давности», а сроки обращения в суд, предусмотренные трудовым законодательством, имеют процессуальный характер и могут быть применены судом независимо от ходатайства сторон гражданского процесса. Отчасти в этом «виновата» законодательная формулировка ст. 392 ТК РФ, согласно которой «работник имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора» в течение установленных сроков. Иными словами, буквальное понимание этой нормы приводит к выводу, что по истечении данных сроков работник лишается права на обращение в суд.

Однако подобное прочтение ст. 392 ТК РФ расходится с конституционно-правовым смыслом права на судебную защиту, которое, по мнению Конституционного Суда РФ, является абсолютным и не подлежащим никаким ограничениям, поскольку одновременно выступает гарантией всех остальных прав. Кстати, Конституционный Суд РФ в ряде дел, предметом которых являлся вопрос о конституционности ст. 392 ТК РФ, прямо называет сроки, установленные данной статьей, сроками исковой давности. Известна устойчивая правовая позиция Суда, согласно которой, связывая начало течения месячного срока исковой давности для обжалования увольнения с работы не с днем, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права, а — в исключение из общего правила — с днем вручения работнику копии приказа об увольнении либо с днем выдачи трудовой книжки, законодатель исходил из того, что работник именно в этот день узнает о возможном нарушении своих трудовых прав и что своевременность обращения в суд за разрешением спора об увольнении зависит от его волеизъявления.

Кроме того, в силу части третьей ст. 392 ТК РФ пропущенный срок обращения в суд за защитой нарушенных трудовых прав может быть восстановлен при наличии уважительных причин, что само по себе исключает возможность отказа со стороны суда в принятии искового заявления. В связи с этим Верховный Суд РФ в Обзоре судебной практики за третий квартал 2003 г. указал, что, поскольку в законодательстве не урегулирован порядок применения судом сроков на обращение в суд, установленных в ст. 392 ТК РФ, надлежит на основании ч. 3 ст. 11 ГПК РФ применять норму, регулирующую сходные отношения (аналогия закона). Далее говорится, что такой нормой может считаться ст. 199 ГК РФ. Впоследствии данная правовая позиция нашла отражение в Постановлении Пленума ВС РФ от 17 марта 2004 г. N 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации», согласно п. 5 которого судья не вправе отказать в принятии искового заявления по мотивам пропуска без уважительных причин срока обращения в суд (части первая и вторая ст. 392 ТК РФ) или срока на обжалование решения комиссии по трудовым спорам (часть вторая ст. 390 ТК РФ), так как Кодекс не предусматривает такой возможности.

Исходя из содержания абзаца первого ч. 6 ст. 152 ГПК РФ, а также ч. 1 ст. 12 ГПК РФ, согласно которой правосудие по гражданским делам осуществляется на основе состязательности и равноправия сторон, вопрос о пропуске истцом срока обращения в суд может разрешаться судом при условии, если об этом заявлено ответчиком.

Формально-юридически положения ст. 195 ГК РФ, согласно которым исковой давностью признается срок для защиты права по иску лица, право которого нарушено, позволяют в полной мере относить установленные Трудовым кодексом РФ сроки для защиты трудовых прав к срокам исковой давности. Согласно ст. 197 ГК РФ для отдельных видов требований законом могут устанавливаться специальные сроки исковой давности, сокращенные или более длительные по сравнению с общим сроком.

В доктрине трудового права наиболее распространенным является мнение, что сроки обращения в суд с требованием о защите нарушенных прав, установленные ст. 392 ТК РФ, представляют собой специальные сроки исковой давности.

При этом правила течения сроков исковой давности, установленные ст. ст. 195, 198 — 207 ГК РФ, в полной мере распространяются также на специальные сроки давности, если законом не установлено иное. Все это свидетельствует о необходимости распространения в отношении сроков защиты трудовых прав, закрепленных трудовым законодательством, положений Гражданского кодекса РФ о правилах исчисления сроков исковой давности. В связи с этим, безусловно, следует поддержать точку зрения тех ученых, которые полагают, что названные выше правила гражданского законодательства следует применять к трудовым отношениям, руководствуясь аналогией закона. «Для трудового права важны обстоятельства, перечисленные в ст. ст. 202 — 204 ГК РФ, при которых течение срока обращения в суд (исковой давности) приостанавливается или прерывается. Применительно к трудовому праву можно говорить о таких основаниях, приостанавливающих течение давностного срока, как непреодолимая сила, нахождение истца или ответчика в составе Вооруженных Сил, переведенных на военное положение, оставление без рассмотрения гражданского иска, предъявленного в уголовном процессе».

Вместе с тем нельзя не отметить, что трудовое законодательство имеет собственные законы развития и логику правоприменения, что нередко исключает возможность «механического» использования нормативных предписаний иной отрасли права. Например, согласно п. 3 ст. 202 ГК РФ течение срока исковой давности приостанавливается, если стороны прибегли к предусмотренной законом процедуре разрешения спора во внесудебном порядке (процедура медиации, посредничество, административная процедура и т.п.). Возникает вопрос: следует ли приостанавливать течение сроков, предусмотренных ст. 392 ТК РФ, в случае досудебного обращения работника в государственную инспекцию труда или прокуратуру? С одной стороны, данная внесудебная административная процедура прямо предусмотрена законом для восстановления нарушенных прав, в том числе в сфере труда. С другой — в отличие от медиации она не является процедурой собственно разрешения спора. Государственная инспекция труда и прокуратура наделены именно правом выявлять и пресекать нарушения трудовых прав, но не полномочиями по разрешению трудовых споров. Но ведь и в положениях ст. 392 ТК РФ говорится о сроке обращения за защитой нарушенных прав, а не о разрешении спора.

Судебная практика в части решения данного вопроса является на сегодняшний день весьма противоречивой.

К. обратился в суд с иском к ЗАО «Хлебокомбинат», в обоснование которого сослался на незаконность его увольнения с должности дежурного слесаря по приказу от 22 мая 2009 г. N 466-к на основании подп. «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ за прогул, поскольку фактически прогула он не совершал. Решением Калужского районного суда Калужской области от 17 сентября 2009 г., оставленным без изменения определением судебной коллегии по гражданским делам Калужского областного суда от 29 октября 2009 г., в удовлетворении иска отказано.

Как следует из материалов дела, К. копию приказа о своем увольнении получил 25 мая 2009 г., а обратился в суд с иском о восстановлении на работе 26 августа 2009 г. В надзорной жалобе К. просил состоявшиеся по делу судебные постановления отменить, поскольку срок обращения в суд за защитой нарушенных прав был им пропущен в связи с обращением в прокуратуру г. Калуги и Государственную инспекцию труда.

По запросу судьи Верховного Суда РФ от 31 марта 2010 г. дело было истребовано для проверки в порядке надзора в Верховный Суд РФ, который пришел к выводу, что сам по себе факт оспаривания К. приказа об увольнении в прокуратуру г. Калуги и Государственную инспекцию труда не препятствовал его своевременному обращению за судебной защитой.

В то же время если прокуратурой или трудовой инспекцией будет установлен факт нарушения трудовых прав работника, суд может признать это достаточным основанием для перерыва срока исковой давности.

В качестве примера приведем определение Липецкого областного суда от 27 октября 2010 г. по делу N 33-2538/2010.

Рассматривая уважительность пропуска срока обращения за защитой нарушенных прав, суд указал, что согласно материалам дела истцы 31 марта 2010 г. обратились в Государственную инспекцию труда по Липецкой области с заявлением о проведении проверки в ООО «О» по факту невыплаты компенсации за неиспользованный отпуск при прекращении трудовых отношений.

Как видно из ответа Государственной инспекции труда по Липецкой области от 19 апреля 2010 г. на заявление истцов, в ходе проверки было установлено, что истцам компенсация за неиспользованные отпуска не выплачивалась. По результатам проверки в адрес ООО «О» вынесено предписание о выплате компенсации в срок до 15 мая 2010 г., который впоследствии продлялся до 31 мая 2010 г. Генеральный директор ООО «О» в письме Государственному инспектору труда от 14 мая 2010 г. обязался выплатить задолженность в установленный срок. Однако данное обязательство ООО «О» не исполнило, в связи с чем в отношении руководителя возбуждено дело об административном правонарушении.

Анализируя в совокупности вышеуказанные обстоятельства по делу, суд правильно учел, что у истцов имелись основания считать, что их права будут восстановлены во внесудебном порядке, и пришел к выводу, что истцы по уважительной причине не имели возможности своевременно обратиться в суд из-за действий ответчика. Кроме того, в судебном заседании представителем ответчика не доказано, что при увольнении истцам были выданы расчетные листки, из которых можно было установить, за какой период и в каком размере не выплачена компенсация за неиспользованный отпуск, что также лишало их возможности своевременно обратиться в суд.

Аналогичное дело рассматривалось Нижегородским областным судом.

В связи с этим следует согласиться с мнением, высказанным в доктрине трудового права, что «сроки обращения в суд и в КТС — это самостоятельный вид давностных сроков, и, следовательно, необходимо дополнить ТК РФ нормами, четко определяющими их юридическую природу и порядок применения». Здесь необходимо понимать, что аналогия закона представляет собой исключительное, а не ординарное правовое средство, предназначением которого является восполнение правового пробела. Однако сами правовые пробелы должны устраняться посредством внесения соответствующих изменений и дополнений в действующее законодательство. Поэтому сейчас трудовое законодательство остро нуждается в системе собственного регулирования правил применения сроков исковой давности.

Начало течения сроков исковой давности в трудовом праве: проблемы правовой неопределенности. Еще одна проблема связана с определением момента начала течения срока исковой давности в трудовом законодательстве. Согласно ст. 200 ГК РФ течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. Аналогично ст. 392 ТК РФ связывает момент начала течения срока для обращения в суд или комиссию по трудовым спорам с моментом, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права. В данном случае имеет место сочетание субъективного («когда узнал») и объективного («должен был узнать») критериев.

Помимо общего правила начала течения срока исковой давности, ст. 200 ГК РФ допускает возможность установления законом изъятий из этого правила. В частности, такое изъятие установлено и ст. 392 ТК РФ: по спорам об увольнении работник может обратиться в суд в течение одного месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки. Очевидно, что здесь используется формальный критерий начала течения срока исковой давности.

Между тем использование данного формального критерия предполагает необходимость его точной и четкой законодательной формулировки. Правило же, закрепленное в ст. 392 ТК РФ, качествами точности и однозначности явно не обладает. Так, определенные проблемы могут возникать и в связи с возможностью неоднозначного прочтения положения части первой ст. 392 ТК РФ относительно момента начала течения срока обращения в суд по делам о незаконном увольнении. Таким моментом является день вручения работнику копии приказа об увольнении либо день выдачи трудовой книжки. С одной стороны, данная норма может пониматься как указание, что течение срока начинается при совершении любого из названных действий. А с другой — семантически есть основания считать, что законодатель предписывает руководствоваться правилом, в соответствии с которым для начала течения указанного срока необходимо, чтобы работодатель не только ознакомил работника с приказом об увольнении, но и выдал ему трудовую книжку. Иными словами, вполне возможно следующее понимание данной нормы: срок начинает течь с момента ознакомления с приказом либо, если трудовая книжка не была своевременно выдана, с момента ее выдачи.

Первый вариант прочтения данной нормы представляется нам более адекватным смыслу законодательного закрепления сроков исковой давности, поскольку для начала течения указанных сроков необходимо, чтобы работник точно знал о возможном нарушении его прав именно в виде незаконного увольнения. Невыдача же трудовой книжки (задержка) образует самостоятельное нарушение трудовых прав, но уже не связанное с увольнением. Соответственно, и срок обращения в суд за его защитой и момент начала данного срока будут уже иными.

Проблема в данном случае осложняется еще и тем, что закон связывает начало течения рассматриваемого срока не с моментом ознакомления с приказом об увольнении, а с вручением данного приказа работнику. Между тем, согласно ст. 84.1 ТК РФ, работодатель обязан выдать работнику копию приказа (распоряжения) об увольнении исключительно по требованию работника.

В судебной практике отсутствует какая-либо определенная позиция по поводу применения рассмотренных выше положений.

Судом было отказано в удовлетворении исковых требований К.Т.К. в связи с пропуском сроков обращения, предусмотренных ст. 392 ТК РФ. Судебная коллегия Московского городского суда оставила данное решение без изменения, указав, что довод жалобы о том, что судом исчислен месячный срок на обращение в суд с момента ознакомления истца с приказом с 5 сентября 2012 г., тогда как в силу ст. 392 ТК РФ срок обращения в суд начинает течь с момента вручения копии приказа об увольнении или выдачи трудовой книжки, не может повлечь отмену состоявшихся по делу судебных постановлений, поскольку по смыслу ст. 84.1 ТК РФ с приказом работодателя о прекращении трудового договора работник должен быть ознакомлен под роспись и по требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию указанного приказа. Таким образом, К.Т.К., будучи ознакомленной с приказом об увольнении 5 сентября 2012 г., не лишена была возможности в тот же день потребовать предоставления ей его копии.

Прямо противоположное решение по аналогичному делу было принято Санкт-Петербургским городским судом.

Решением Выборгского районного суда Санкт-Петербурга от 16 декабря 2010 г. было отказано в удовлетворении исковых требований К.М.А. со ссылкой на пропуск им месячного срока обращения в суд за разрешением спора об увольнении. Кассационная инстанция пришла к выводу, что решение суда об отказе К.М.А. в удовлетворении иска, основанное только на обстоятельствах пропуска истцом срока обращения в суд по спору об увольнении, не может быть признано законным и обоснованным, в силу чего подлежит отмене. В частности, суд не учел, что начало течения срока по спору об увольнении закон связывает не с моментом ознакомления с приказом об увольнении, а с моментом вручения уволенному работнику копии данного приказа либо со дня выдачи трудовой книжки.

Исходя из буквального понимания нормы части первой ст. 392 ТК РФ, последнее решение является более обоснованным, однако при таком подходе нивелируется все правовое значение указанных сроков, поскольку работник может легко уклониться от получения как копии приказа об увольнении, так и трудовой книжки. Кстати, в приведенном примере работник отказался от получения трудовой книжки в связи с несогласием с записью об увольнении. Как представляется, исчисление срока обращения в суд за защитой нарушенных прав должно производиться с того момента, когда работник узнал или должен был узнать о своем увольнении, т.е. с момента ознакомления с приказом.

Наконец, недостаточность формального критерия начала течения срока обращения в суд по делам об увольнении может быть обусловлена отсутствием у работника информации о незаконности его увольнения. В некоторых случаях, даже будучи ознакомленным с приказом об увольнении и получив на руки трудовую книжку, работник может полагать свое увольнение законным, т.е. узнать об увольнении, но не знать о его незаконности. В этом смысле показательно следующее дело.

Л.Н.Ж., работавшая в ЗАО «Курскрезинатехника» в должности мастера, 29 марта 2007 г. была уволена с работы по основанию, предусмотренному п. 2 части первой ст. 81 ТК РФ (сокращение штата работников организации). Полагая действия работодателя законными, она не оспаривала увольнение. Однако после того как ей стало известно, что 13 декабря 2007 г. (спустя восемь с половиной месяцев со дня ее увольнения) на ту же должность принят другой работник, Л.Н.Ж. обратилась в суд с иском к ЗАО «Курскрезинатехника» о восстановлении на работе и об оплате времени вынужденного прогула.

Промышленный районный суд г. Курска, установив факт пропуска Л.Н.Ж. предусмотренного ст. 392 ТК РФ срока обращения в суд за разрешением спора об увольнении, решением от 18 февраля 2008 г., оставленным без изменения кассационным определением Курского областного суда от 25 марта 2008 г., отказал в удовлетворении ее исковых требований. При этом суд не признал в качестве обоснования уважительности пропуска этого срока доводы истицы о том, что ее увольнение было предпринято с целью освободить занимаемую должность для другого работника и что о нарушении своих прав она узнала только в декабре 2007 г., и пришел к выводу, что обстоятельства, препятствовавшие ей своевременно, т.е. в течение одного месяца со дня вручения копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки, обратиться в суд, не установлены. В передаче надзорной жалобы Л.Н.Ж. для рассмотрения в судебном заседании Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда РФ также было отказано.

В своей жалобе в Конституционный Суд РФ гражданка Л.Н.Ж. оспаривала конституционность положений ст. 392 ТК РФ, регламентирующих сроки обращения в суд за разрешением спора об увольнении.

Отказав в принятии жалобы, Суд тем не менее отметил, что, связывая начало течения месячного срока исковой давности для обжалования увольнения с работы не с днем, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права, а — в исключение из общего правила — с днем вручения работнику копии приказа об увольнении либо с днем выдачи трудовой книжки, законодатель исходил из того, что работник именно в этот день узнает о возможном нарушении своих трудовых прав и что своевременность обращения в суд за разрешением спора об увольнении зависит от его волеизъявления.

Поскольку уволенный работник может узнать о восстановлении в штатном расписании должности, которую он ранее занимал, лишь по истечении предусмотренного частью первой ст. 392 ТК РФ срока и поскольку только судом устанавливаются обстоятельства, свидетельствующие о нарушении прав этого работника, о чем он не знал и не мог знать на момент вручения ему копии приказа об увольнении либо выдачи трудовой книжки, суд, рассматривая в порядке части третьей ст. 392 ТК РФ соответствующее ходатайство, не вправе отказать в восстановлении пропущенного процессуального срока без исследования фактических обстоятельств дела, которые могут послужить основанием для такого восстановления.

Соответственно, в каждом отдельном случае суд должен выяснять, совпадает ли установленный законодателем формальный критерий начала течения срока исковой давности (ознакомление с приказом или выдача трудовой книжки) с фактическими обстоятельствами дела. В связи с этим некоторыми авторами даже предлагается «внести изменения в часть первую ст. 392 ТК РФ, в соответствии с которыми начало течения срока обращения в суд по спорам о восстановлении на работе будет определяться так же, как и для других споров: с момента, когда работник узнал или должен был узнать о нарушении своего права».

Длящиеся нарушения трудовых прав и сроки исковой давности: проблемы злоупотребления правом. Установленные ст. 392 ТК РФ сроки обращения в суд за защитой нарушенных прав неоднократно подвергались обоснованной критике на страницах специальной литературы, в том числе по причине их малой продолжительности для работника. В частности, как отмечалось некоторыми авторами, столь краткий срок исковой давности препятствует защите прав работников, так как в случае пропуска этого срока по причинам, признанным органом по рассмотрению трудовых споров неуважительными, законные по существу требования работника отклоняются по чисто формальному мотиву. Л.А. Грось указывал, что установленные ТК РФ сроки исковой давности, несомненно, заслуживают критики как с точки зрения различий их продолжительности в зависимости от того, работник или работодатель выступают в качестве субъектов прав требований, так и в части неурегулированности отдельных вопросов применения исковой давности, как это сделано в ст. ст. 198 — 206, 208 ГК РФ. Другие авторы отмечают, что Гражданским кодексом РФ устанавливается трехлетний срок исковой давности, в том числе для взыскания задолженности за товары, выполненные работы, оказанные услуги, тогда как трудовым законодательством установлен трехмесячный срок обращения в суд по искам о взыскании заработной платы. В связи с этим предлагается «установить 3-летний срок исковой давности по искам о взыскании заработной платы».

Отметим, что Федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 272-ФЗ были внесены изменения в ст. 392 ТК РФ. В частности, теперь за разрешением индивидуального трудового спора о невыплате или неполной выплате заработной платы и других выплат, причитающихся работнику, он имеет право обратиться в суд в течение одного года со дня установленного срока выплаты указанных сумм, в том числе в случае невыплаты или неполной выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику при увольнении. Как видим, законодатель увеличил срок обращения в суд в случае невыплаты заработной платы до одного года, что представляется логичным, поскольку именно такой срок установлен и для работодателя по искам о возмещении ущерба, причиненного работником.

Однако при обращении в суд за защитой иных прав сроки исковой давности остались прежними. Как мы отмечали в другой работе, подобное положение дел имеет весьма серьезные основания. Если работодатель обратится в суд с иском о возмещении работником ущерба, причиненного ему при выполнении работником своих трудовых обязанностей, то независимо от прошедшего срока в случае удовлетворения исковых требований работник должен будет возместить ему лишь реальный ущерб. В силу прямого указания ст. 238 ТК РФ неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не подлежат (исключение может касаться только руководителя организации). В отношении же удовлетворения исков работников к работодателю законом установлены более серьезные последствия. Например, в случае незаконного увольнения работодатель должен будет оплатить работнику время вынужденного прогула вплоть до его восстановления на работе (а это весьма длительный срок). Кроме того, ему придется уволить работника, принятого на его место, с выплатой ему выходного пособия и т.п. Несложно заметить, что объем негативных последствий в случае удовлетворения исков работников не просто шире, а прямо зависит от времени, прошедшего с момента нарушения трудовых прав. Объем же исковых требований работодателя в этом отношении «статичен». В связи с этим законодатель, на наш взгляд, вполне обоснованно предусмотрел сокращенный срок для обращения за защитой нарушенных трудовых прав в отношении работника.

В названной работе нами была обоснована необходимость использования в ряде случаев конструкции длящегося нарушения трудовых прав. Длящееся правонарушение начинается с какого-либо действия или акта бездействия и заканчивается вследствие действий самого виновного, направленных к прекращению продолжения правонарушения или с наступлением событий, препятствующих дальнейшему совершению правонарушения.

Применительно к трудовому праву длящимися нарушениями,

по нашему мнению, являются:

неправомерное заключение срочного трудового договора;

незаконная подмена трудового договора договором гражданско-правового характера;

уклонение от заключения трудового договора при фактическом допуске к работе и т.п.

Пленум Верховного Суда РФ в п. 56 Постановления от 17 марта 2004 г. N 2 «О применении судами Российской Федерации Трудового кодекса Российской Федерации» дал следующее разъяснение: при рассмотрении дела по иску работника, трудовые отношения с которым не прекращены, о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы надлежит учитывать, что заявление работодателя о пропуске работником срока на обращение в суд само по себе не может служить основанием для отказа в удовлетворении требования, поскольку в указанном случае срок на обращение в суд не пропущен, так как нарушение носит длящийся характер и обязанность работодателя по своевременной и в полном объеме выплате работнику заработной платы, а тем более задержанных сумм, сохраняется в течение всего периода действия трудового договора. Обратим внимание, что речь идет только об уже начисленной заработной плате, т.е. о ситуации, когда спор о праве априори отсутствует.

Как правило, суды внимательно относятся к данному разъяснению и исключают возможность применения конструкции длящегося нарушения прав применительно к неначисленным выплатам, которые работодатель не произвел. Так, Верховный суд Республики Башкортостан в «Обобщении судебной практики по делам, вытекающим из трудовых споров за 2008 г.», утвержденном 11 февраля 2009 г., обратил внимание судов на недопустимость расширительного толкования п. 56 Постановления Пленума ВС РФ.

Ю. Шельмук, анализируя проблемы применимости категории длящихся правонарушений к регулированию трудовых отношений отмечает, что на сегодняшний день суды нередко злоупотребляют указанной категорией. Такой подход автор обнаружил в Бюллетене Верховного суда Республики Калмыкия N 2 за 2009 г.: «Судебные акты, повлекшие необходимость вмешательства надзорной инстанции, также были приняты по делу о взыскании своевременно не начисленного районного коэффициента. При этом спорные суммы относились к периоду 2002 — 2006 гг., а работник озаботился их взысканием только в 2008 г., спустя два месяца после увольнения». В данном случае суд пришел к выводу, что «заявление работодателя о пропуске работником срока на обращение в суд по требованиям о взыскании своевременно не начисленной заработной платы само по себе не может служить основанием для отказа в удовлетворении требования, поскольку в указанном случае срок на обращение в суд не пропущен, так как нарушение носит длящийся характер».

Такой аргумент суда действительно представляется не бесспорным, поскольку существует разница между начисленной и не выплаченной заработной платой и простой задержкой соответствующих выплат. В первом случае имеет место прямое нарушение трудовых прав работника, поскольку, начислив заработную плату, работодатель признал свою обязанность произвести ее выплату. И в данной ситуации использование конструкции длящегося правонарушения вполне оправданно. Во втором же случае вполне может идти речь о спорных выплатах, т.е. споре о праве, и здесь необходимо внимательное отношение к течению срока исковой давности. Как отметил Верховный Суд РФ в Определении от 21 мая 2009 г. N 21-В09-5, в случае невыплаты начисленной заработной платы «работник (сотрудник), зная, что работодатель исполнил свою обязанность по начислению соответствующей оплаты за труд, в период действия трудового договора вправе рассчитывать на выплату причитающейся ему суммы. Именно поэтому такие правоотношения носят длящийся характер».

Однако, возвращаясь к буквальному пониманию ст. 392 ТК РФ, необходимо вновь обратить внимание на использование термина «срок обращения за защитой нарушенных прав». Иными словами, указанный срок распространяется не только на споры о праве, но и на ситуацию очевидного нарушения трудовых прав работника, что, на наш взгляд, недопустимо и расходится со смыслом рассматриваемого разъяснения Пленума Верховного Суда РФ.

Впрочем, касаясь упомянутого решения Верховного суда Республики Калмыкия, можно выделить еще один аргумент в пользу удовлетворения иска работника. Даже если исходить из общего, теперь уже годичного, срока обращения в суд (что, на наш взгляд, в целом правильно), тем не менее необходимо учитывать положения ст. 84.1 ТК РФ, согласно которой в день прекращения трудового договора работодатель обязан выдать работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в соответствии со ст. 140 ТК РФ. Согласно же ст. 140 ТК РФ при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Иными словами, даже если работник пропустил срок обращения в суд по неначисленной и невыплаченной заработной плате и другим выплатам, то при увольнении у работодателя все равно возникает обязанность по ее выплате. В данном примере работник обратился в суд в течение двух месяцев после увольнения и по этой логике не пропустил срок обращения в суд за защитой нарушенного права.

Немало сложностей может возникать и при использовании института исковой давности и применительно к иным длящимся правонарушениям. Например, к длящимся, безусловно, следует отнести такое нарушение трудовых прав, как задержку выдачи трудовой книжки. Однако как быть в ситуации, когда сам работник не предпринимает никаких действий, направленных на ее получение? Ю. Шельмук в процитированной работе приводит впечатляющий пример, когда работница обратилась в суд с требованием выдать ей трудовую книжку только через 20 месяцев после прекращения трудовых отношений. При этом Мосгорсуд удовлетворил исковые требования, отметив, что нормы о сроках обращения в суд за разрешением трудового спора здесь применены быть не могут, поскольку нарушение права истицы носит длящийся характер.

Ситуация с задержкой трудовой книжки (даже по вине работника), как показывает практика, действительно является потенциально опасной для работодателя в материальном плане (оплата вынужденного прогула за все время задержки трудовой книжки). При этом даже введенное ст. 84.1 ТК РФ правило, согласно которому со дня направления уведомления о необходимости явиться за трудовой книжкой работодатель освобождается от ответственности за задержку ее выдачи, в данной ситуации панацеей не является. Нередко суды требуют от работодателя подтверждения надлежащего характера такого уведомления, а в таком случае следует ознакомить работника с ним под роспись. Это не всегда просто сделать на практике. Например, адрес проживания работника может и не совпадать с адресом регистрации по месту жительства либо работник может отсутствовать по каким-то причинам. В этом случае письмо, отправленное с уведомлением, может и не встретить адресата.

Как представляется, в таких случаях может использоваться институт злоупотребления правом, который формально-юридически или текстуально закреплен в Гражданском кодексе РФ, однако по сути носит общеправовой характер. Согласно ст. 10 ГК РФ в случае заведомо недобросовестного осуществления гражданских прав суд, арбитражный суд или третейский суд с учетом характера и последствий допущенного злоупотребления отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

Как справедливо отмечает А.А. Малиновский, «принцип недопустимости злоупотребления правом является «сквозным», поскольку пронизывает своим нормативным воздействием не только отдельные отрасли права, но и всю систему права в целом. Поэтому ошибочно воспринимать вышеуказанный принцип исключительно с узкоотраслевых позиций, так как злоупотреблять можно практически любым субъективным правом (конституционным, семейным, трудовым, процессуальным и т.д.)». А.Б. Венгеров определял злоупотребление правом при использовании субъектом своего права как «нарушение меры разумного социального поведения», баланса прав.

Пленум Верховного Суда РФ в Постановлении от 17 марта 2004 г. N 2 использует категорию «злоупотребление правом» по отношению к недобросовестному поведению работника при увольнении. Так, в п. 27 Постановления говорится, что в качестве злоупотребления правом может квалифицироваться сокрытие работником временной нетрудоспособности на время его увольнения с работы либо того обстоятельства, что он является членом профессионального союза или руководителем (его заместителем) выборного коллегиального органа первичной профсоюзной организации, выборного коллегиального органа профсоюзной организации структурного подразделения организации (не ниже цехового и приравненного к нему), не освобожденным от основной работы, когда решение вопроса об увольнении должно производиться с соблюдением процедуры учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации либо, соответственно, с предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа. При этом характерно, что Пленум Верховного Суда РФ ссылается на «общеправовой принцип недопустимости злоупотребления правом» и указывает, что при установлении судом факта злоупотребления работником правом суд может отказать в удовлетворении его иска о восстановлении на работе.

Очевидно, что аналогичный подход может быть использован и в рассмотренном нами случае уклонения от получения трудовой книжки. Тот факт, что работник уклоняется от получения трудовой книжки, очевидно свидетельствует о недобросовестном осуществлении им своих трудовых прав. Конечно, подобная аналогия закона должна применяться судами «с санкции» Пленума Верховного Суда РФ, а в идеале следует дополнить Трудовой кодекс РФ правилом о недопустимости злоупотребления правом.

Пресняков Михаил Вячеславович, профессор кафедры служебного и трудового права Поволжского института управления им. П.А. Столыпина

Российской академии народного хозяйства и государственной службы

при Президенте Российской Федерации, доктор юридических наук, доцент.