что такое динамика работоспособности

Работоспособность и ее динамика

Основным показателем трудовой деятельности человека принято считать его работоспособность, т. е. способность производить действия, характеризующиеся количеством и качеством работы за определенное время.

Работоспособность создается в результате происходящих в организме процессов в нервной системе, двигательном аппарате, органах дыхания и кровообращения, которые определяют потенциальные возможности человека выполнять конкретную работу при заданных режимах. При непрерывной работе мышцы, нервные клетки и различные органы могут расходовать только определенное количество энергии, не превышающее предела работоспособности.

Во время трудовой деятельности работоспособность организма закономерно изменяется на протяжении рабочей смены. Изменение работоспособности в течение рабочего дня имеет несколько фаз:

— фаза высокой устойчивости работоспособности; для нее характерно сочетание высоких трудовых показателей с относительной стабильностью или даже некоторым снижением напряженности физиологических функций; продолжительность этой фазы может составлять2. 2,5 ч и более в зависимости от тяжести и напряженности труда;

— фаза снижения работоспособности, характеризующаяся уменьшением функциональных возможностей основных работающих органов человека и сопровождающаяся чувством усталости.

Динамика работоспособности повторяется и после обеденного перерыва. При этом фаза врабатывания протекает быстрее, а фаза устойчивой работоспособности по уровню ниже и менее длительная, чем до обеда. Во второй половине смены снижение работоспособности наступает раньше и развивается быстрее в связи с утомлением.

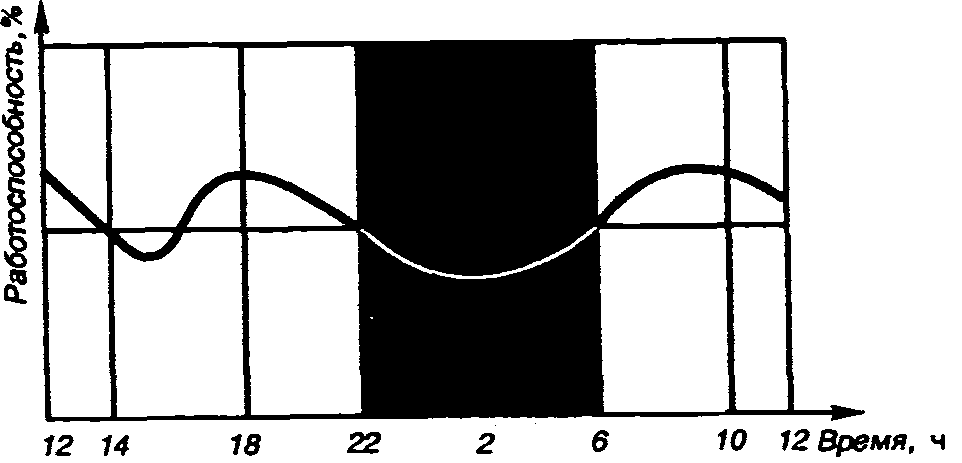

Рис. 2.2. Колебания работоспособности в течение суток

Утомление представляет собой обратимое физиологическое состояние. Однако, если работоспособность не восстанавливается к началу следующего периода работы, утомление может накапливаться и переходить в переутомление.

Переутомление — более стойкое снижение работоспособности, которое в дальнейшем ведет к развитию болезней, снижению сопротивляемости организма инфекционным заболеваниям, требует обязательного обращения за профессиональной медицинской помощью. Признаками переутомления могут быть: бессонница, раздражительность, физический дискомфорт, ошибки в работе.

Утомление и переутомление достаточно часто бывают причиной создания человеком аварийной ситуации, могут явиться причиной повышенного травматизма на производстве.

Физическое и умственное утомление имеют сходные физиологические картины. При тяжелом физическом утомлении умственная работа малопродуктивна, и, наоборот, при умственном утомлении падает мышечная работоспособность человека. При умственном утомленииотмечается расстройство внимания, памяти, ухудшение процессов мышления, ослабляется точность и координированность движений.

Физиологические обоснования мер по снижению утомления иповышению работоспособности. В работу следует «входить» постепенно. Это обеспечивает последовательное включение физиологических механизмов, определяющих высокий уровень работоспособности. Необходимо соблюдать определенный ритм работы, что способствует выработке навыков и замедляет развитие утомления. Следует придерживаться последовательности и систематичности в работе, что обеспечивает длительное сохранение рабочего динамического стереотипа. Правильное чередование описанных выше видов труда с отдыхом уменьшает степень утомления, повышает работоспособность. Высокая работоспособность сохраняется при систематических упражнениях и тренировке.

Работоспособность и ее динамика

Вы будете перенаправлены на Автор24

Внутренние факторы и работоспособность человека

Под работоспособностью понимается количество и качество работы, выполняемой в соответствии с функциональными возможностями организма за определенное время.

Работоспособность определяется внешними и внутренними факторами.

Ведущим внутренним фактором является уровень функциональной активности во время работы. Эта активность зависит от типологических свойств нервной системы, уровня мотивации, психофизиологических особенностей человека, адаптационных возможностей и др. Физиологическая активность организма, как было экспериментально доказано, имеет циклические колебания, которые получили название биологических ритмов. Высшие функции мозга – эмоции, память, восприятие, интеллектуальная активность тоже подвержены ритмическим колебаниям.

Рабочие ритмы отражают временную организацию физиологических функций.

Готовые работы на аналогичную тему

Работоспособность человека зависит не только от биоритмов, но и от уровня его профессиональной подготовленности, от профессиональных навыков. Работники, имеющие разный уровень профессионализма, одно и то же задание выполняют с различной скоростью и качеством, разными психологическими и физическими затратами. У опытного специалиста рабочая нагрузка не вызывает заметного снижения работоспособности.

Ещё одним внутренним фактором работоспособности является мотив деятельности. При недостаточной мотивации происходит снижение работоспособности, что доказали проведенные специальные эксперименты Корнадта и Баймлера.

Также было доказано, что показатель мышечной выносливости увеличивается, если присутствует соревновательный мотив. Причем, если соревнования командные, то выносливость увеличивается в большей степени. Мотивом деятельности выступают психологические причины, которые и определяют целенаправленные действия человека. Мотивы отличаются от свойств личности и характеризуют частное и изменчивое отношение человека к внешнему миру. Они взаимодействуют между собой и могут меняться. Согласующиеся мотивы дополняют друг друга, а противоречивые отрицательно сказываются на уровне работоспособности и вызывают конфликтные ситуации.

Немалое влияние на работоспособность оказывают и эмоции работников, как позитивные, так и негативные. Положительный эмоциональный фон, в частности, приводит к повышению чувствительности зрительного и слухового анализаторов. Надо сказать и о том, что у части людей эмоциональное напряжение в экстремальной ситуации, приводит к повышению работоспособности, в то время как у других она резко падает. Для высокого уровня работоспособности характерен слабый или средний уровень эмоционального напряжения. Развитие утомления в данном случае замедляется.

Внешние факторы и работоспособность человека

Некоторые внешние факторы – температура, давление, влажность, лучистая энергия, оказывая влияние на работоспособность, могут иметь двоякое проявление.

В первом случае они могут выступать факторами стресса и снижать работоспособность, потому что произойдет снижение функциональных возможностей отдельных систем человека, да и организма в целом.

Во втором случае каждый внешний фактор тоже приводит к определенным изменениям в системах, тканях и органах человека, а это окажет влияние на работоспособность. Этот второй аспект в условиях современного производства имеет большое значение. В чрезвычайных или искусственно создаваемых ситуациях резкие изменения внешних факторов не являются редкостью, правда касаются они людей достаточно редких профессий – космонавтов, водолазов, полярников и др.

Общая работоспособность существенным образом зависит от колебаний температурного режима в рабочей зоне. Её повышение приводит к изменениям в системах организма и, как правило, снижает работоспособность. Кислорода в крови становится меньше, увеличивается уровень молочной кислоты, нарастает метаболический ацидоз. Сердечнососудистая система резко реагирует на эти изменения. Тепловая перегрузка приводит к истощению функциональных резервов организма и снижению работоспособности.

Работоспособность человека зависит и от освещенности места, т.е. от светового режима рабочей зоны. Недостаточная освещенность может явиться причиной ошибок в различении каких-либо сигналов и, как следствие, падению работоспособности. Но, здесь есть и другая сторона, когда слишком яркое освещение может привести к дискомфорту, вызвать ослепление и снизить работоспособность. Те профессии, где роль «зрительной работы» велика, роль освещенности возрастает.

Световой комфорт благоприятно сказывается на работоспособности людей и физического и умственного труда.

Освещение оказывает влияние на общую активность человека, психологический статус, эмоциональную тональность, влияя, таким образом, на работоспособность человека. Отдельные монохроматические цвета влияют на состояние человека, делают условия комфортными или дискомфортными, вызывают чувства подавленности, беспокойства или, наоборот, чувство легкости и свободы.

На работоспособность большое влияние оказывает шум, т.е. разные по частоте и интенсивности звуковые колебания. Шум не только влияет на работоспособность, но и наносит вред здоровью. Степень его воздействия на человека зависит от силы звука, длительности воздействия, крутизны нарастания, частотного спектра, наконец, от готовности человека к его восприятию. Небольшая интенсивность производственного шума влияет на слуховой анализатор, приводит к снижению его чувствительности. Шум тормозит концентрацию внимания, повышает общую возбудимость, снижает восприятие, память, т.е. отрицательно влияет на психику человека и, безусловно, снижает работоспособность, которая может не восстановиться даже после отдыха. Этот внешний фактор имеет и другую сторону.

Работоспособность человека и все вытекающие отсюда последствия связаны и с организацией рабочего места. Это не просто удобный стул или стол, это, прежде всего, санитарно-гигиенические условия рабочей зоны, особенности рабочей позы в течение трудового дня, наличие инструментов, удобная организация сенсорной и моторной зоны пульта управления и др.

Динамика работоспособности

Существующие исследования по работоспособности человека в течение смены, свидетельствуют о том, что в её динамике проявляются закономерные подъемы и спады.

Факторы, обуславливающие выносливость:

Динамика работоспособности и состояния утомления

Традиционной областью изучения функциональных состояний в психологии является исследование динамики работоспособности и утомления.

Нередко этот цикл работоспособности развивается дважды на протяжении рабочего дня: в первой (дообеденной) и во второй (послеобеденной) его половине.

В психофизиологическом механизме врабатываемости и утомления на первый план выступают особенности противоположного характера. Так, если во время врабатывания происходит формирование и уточнение рабочих динамических стереотипов и соответствующие изменения в протекании основных функций различных систем, то в период утомления наблюдается разрушение динамических стереотипов и изменение протекания элементарных физиологических функций. Если во время врабатывания происходит повышение уровня производительности труда, то во время утомления – ее уменьшение.

Наиболее часто утомление понимается как временное снижение работоспособности под влиянием длительного воздействия нагрузки. При этом специфика утомления существенно зависит от вида нагрузки, времени, необходимого для восстановления исходного уровня работоспособности и уровня локализации утомления. Различают физическое и умственное утомление, острое и хроническое; рассматривают также специфические виды утомления – мышечное, сенсорное, умственное и т.д.

В приведенном выше определении главным фактором утомления выступает снижение работоспособности, однако, кроме утомления, на снижение работоспособности влияют также состояния монотонии и психического пресыщения. Если утомление можно охарактеризовать как естественную реакцию, связанную с нарастанием напряжения при продолжительной работе, то и монотония, и психическое пресыщение являются следствием однообразия деятельности, выполняемой в специфических условиях (бедность внешней среды, ограниченное поле работы, несложные стереотипные действия и т.д.). В то же время одинаковая направленность изменения работоспособности при этих состояниях еще не служит доказательством их идентичности. Различия проявляются и в поведенческом плане, и в их субъективной представленности. Для монотонии характерны погружение человека в дремотное состояние, «выключение» из процесса деятельности. Состояние психического пресыщения связано с развитием аффективного эмоционального комплекса и попытками внести разнообразие в привычный стереотип выполняемых действий. Нарастание утомления сопровождается увеличением специфических «ошибок невнимательности», снижением точности и скорости действий, симптоматикой истощения резервов организма. В состоянии монотонии или психического пресыщения истощения резервов организма не наблюдается, наоборот, к нарастанию этих состояний ведет недостаточное или однобокое использование резервов. Для состояния монотонии основной тип изменений характеризуется общим снижением активности обеспечивающих деятельность процессов. Состояниям утомления, напротив, свойственна диссоциация этих процессов по мере нарастания напряжения, что проявляется в росте рассогласования между отдельными показателями.

С физиологической стороны развитие утомления свидетельствует об истощении внутренних резервов организма и переходе на менее выгодные способы функционирования систем: поддержание минутного объема кровотока осуществляется за счет увеличения частоты сердечных сокращений вместо увеличения ударного объема; двигательные реакции реализуются большим числом функциональных мышечных единиц при ослаблении силы сокращений отдельных мышечных волокон и др. Это находит выражение в нарушениях устойчивости вегетативных функций, снижении силы и скорости мышечного сокращения, дискоординации в работе регуляторных образований, затруднениях выработки и торможения условных рефлексов, вследствие чего и замедляется темп работы, нарушаются точность, ритмичность и координация движений.

По мере роста утомления наблюдаются значительные изменения в протекании различных психических процессов. Для состояния утомления характерно заметное снижение показателей сенсорной чувствительности в различных модальностях вместе с ростом ее инерционности. Это проявляется в увеличении абсолютных и дифференциальных порогов чувствительности, снижении критической частоты слияния мельканий, возрастании яркости и длительности последовательных образов. Нередко при утомлении уменьшается скорость реагирования, т.е. увеличивается время простой сенсомоторной реакции и реакции выбора. Однако может наблюдаться и увеличение скорости ответов, сопровождаемое ростом числа ошибок. Утомление приводит к распаду выполнения сложных двигательных навыков по типу некоординированной реализации отдельных моторных стереотипов.

Наиболее выраженными и существенными признаками утомления являются нарушения внимания: сужается объем внимания, страдают функции переключения и распределения внимания, снижается его произвольность. Со стороны процессов, обеспечивающих запоминание и сохранение информации, утомление прежде всего приводит к затруднениям извлечения информации, хранящейся в долговременной памяти. Снижение показателей кратковременной памяти связано с ухудшением удержания информации в системе кратковременного хранения и операций семантического кодирования. Эффективность процесса мышления существенно снижается за счет преобладания стереотипных способов решения задач в ситуациях, требующих принятия новых решений. Нарушается или снижается сознательный контроль процессов целеобразования в проблемных ситуациях, нарушается целенаправленность интеллектуальных актов.

По мере развития утомления происходит трансформация мотивов деятельности. Если на ранних стадиях сохраняется адекватная «деловая» мотивация, то затем преобладающими становятся мотивы прекращения деятельности или ухода от нее. При продолжении работы это приводит к формированию отрицательных эмоциональных реакций.

Описанный симптомокомплекс утомления представлен разнообразными субъективными феноменами, знакомыми каждому как комплекс переживания усталости. Переживание усталости имеет важное значение с точки зрения обеспечения соматического и психологического здоровья: оно является сигналом к поиску внешних или внутренних резервов продолжения деятельности или к ее прекращению.

Таким образом, на психологическом уровне утомление можно охарактеризовать как когнитивно-эмоционально-личностностный синдром. В его развитии выделяют несколько стадий, содержание и приспособительное значение которых раскрываются при анализе общих закономерностей динамики работоспособности в процессе длительно выполняемой деятельности.

Традиционным способом выделения стадий работоспособности является анализ зависимости между эффективностью деятельности и временем ее выполнения. Динамика работоспособности при таком подходе характеризуется только на основании внешних показателей результативности труда: ухудшение результатов работы свидетельствует о снижении работоспособности, улучшение – о повышении работоспособности. Использование критерия эффективности работы для определения динамики работоспособности характерно для объектной парадигмы в исследованиях психологии труда, в противовес которой субъектный подход учитывает и внутренние субъективные факторы, влияющие на динамику работоспособности. Однако при всем разнообразии подходов к описанию динамики работоспособности можно выделить общие, наиболее типичные стадии, такие как стадия врабатывания, стадия оптимальной работоспособности и утомление. Их продолжительность, чередование и степень выраженности определяются воздействием множества факторов и могут варьироваться вплоть до полного выпадения некоторых из них. Например, при наличии у субъекта развернутой структуры положительных мотивов профессиональной деятельности период врабатывания очень короткий, период оптимальной работоспособности длителен, а стадия утомления может отсутствовать вовсе.

Появление симптомов утомления свидетельствует о недостаточности привлекаемых компенсаторных средств для поддержания эффективности деятельности на заданном уровне (по количественным и качественным показателям). Восстановление оптимального уровня работоспособности предполагает прекращение вызвавшей утомление деятельности на определенный период времени, который с необходимостью должен включать элементы как пассивного, так и активного отдыха. В тех случаях, когда продолжительность или полноценность периодов отдыха недостаточны, происходит накопление, или кумуляция, утомления.

Первыми симптомами хронического утомления служат разнообразные субъективные ощущения – чувство постоянной усталости, повышенной утомляемости, сонливости, вялости и т.д., объективные признаки на начальных стадиях его развития выражены мало. Однако поскольку задача диагностики хронического утомления особенно важна на ранних этапах, следует искать надежные индикаторы его возникновения. Наряду с анализом субъективной симптоматики информативным оказывается анализ соотношений в продолжительности отдельных стадий работоспособности, главным образом стадий врабатывания и оптимальной работоспособности.

Утомительность различных видов труда определяется следующими факторами: затратой физических усилий; напряжением внимания; темпом работы; рабочим положением; монотонностью труда; температурой и влажностью внешней среды; запыленностью и загрязненностью воздуха; шумом; вибрацией, вращением и толчками; освещением. Каждый фактор и его градации имеют условные измерители (баллы), которые могут быть выражены в процентах времени, необходимого для отдыха при работе под действием данного фактора. При оценке суммарного воздействия на организм нескольких факторов соответствующие им баллы и проценты могут складываться арифметически или геометрически (путем сложения квадратов и извлечения из суммы квадратного корня).

За основу классификации работ по степени тяжести физического труда или по напряженности умственного труда в настоящее время принимают градацию степени утомления по виду кривой работоспособности. Виды труда, характеризующиеся такой конфигурацией кривой работоспособности, когда быстро протекает врабатывание, устойчивая работоспособность продолжительна и наблюдается короткое снижение работоспособности в последние час-полчаса работы, относятся к I степени утомления и к I категории тяжести и напряженности. Нарушение силовых отношений в нервной деятельности, утрата плавности динамики работоспособности в период врабатывания, раннее наступление утомления, уменьшение производительности труда характеризуют II степень утомления и соответствуют II категории тяжести и напряженности труда. К III степени утомления и, соответственно, к III категории тяжести и напряженности труда предлагается относить трудовые действия, характеризующиеся значительным нарушением координационной функции центральной нервной системы в связи с накоплением следов утомления. Это состояние приобретает застойный характер и переходит в переутомление, когда могут нарушиться привычные рабочие движения (разрушается рабочий динамический стереотип). При этом резко изменяется кривая работоспособности, периодичность и соотношение ее отрезков утрачиваются, не наблюдается устойчивого состояния работоспособности, падает производительность труда, растет количество ошибок.

Причина утомления коренится в изменениях функционального состояния нервных центров, в которых во время работы наряду с элементарными процессами, наблюдаемыми в клетках и тканях, проходят более сложные процессы, отражающие способность нервных клеток суммировать в себе следовые процессы, остающиеся после каждой свойственной им реакции. В учении Н.Е. Введенского о парабиозе и А.А. Ухтомского об усвоении ритма установлены определенные эффекты суммации последовательных следовых процессов. В первой фазе воздействия многократно повторяющихся раздражений происходит такое изменение функционального состояния нервных клеток, которое характеризуется повышением скоростей развития и завершения возбуждения, т.е. повышением функциональной подвижности (лабильности) или усвоения ритма. Во второй фазе продолжающееся воздействие раздражителей и соответствующий процесс суммации возбуждения приводят к противоположному результату – уменьшению лабильности и развитию состояния, приближающегося при дальнейших воздействиях к парабиозу.

Было бы неправильно думать, что снижение функциональной подвижности нервной системы немедленно приводит к уменьшению производительности труда. Уменьшение производительности труда наступает несколько позже, в течение некоторого времени работа продолжается с прежними производственными показателями, несмотря на то что физиологические показатели уже начали ухудшаться. В данном случае работа продолжается при требуемых производством условиях за счет привлечения дополнительных факторов социально-психологического порядка (например, сознание ответственности за порученную работу).

Развитие охранительного торможения в процессе трудовой деятельности свидетельствует о том, что в производственных условиях снижение работоспособности в связи с утомлением вызывается не непосредственно истощением запасов энергии в нервных клетках, не засорением их продуктами распада, а предшествующим этим процессам нарушением ритма деятельности и рабочего динамического стереотипа. В общем случае указанные обратимые функциональные нарушения вызываются суммированием следов возбуждения, остающихся после каждого рабочего действия. В каждом же частном случае отдельной производственной работы суммирование следов возбуждения имеет свои особенности в зависимости от характера выполняемых рабочих действий и условий труда на определенном участке производства. Конкретные психофизиологические механизмы суммирования следовых процессов в нервной системе, приводящие к утомлению, различны и зависят от условий труда.

Если развитие утомления следует считать естественной реакцией организма, имеющей приспособительный характер и выполняющей целый ряд полезных функций, то его чрезмерное развитие в любой форме – явление нежелательное. В соответствии с этим при решении прикладных задач должны ставиться разные цели. С одной стороны, необходимо максимально продлить время оптимальной работоспособности и отодвинуть появление первых признаков утомления, хотя само состояние утомления вполне допустимо в последние часы работы. С другой стороны, для предотвращения эффектов накопления утомления желательно обеспечивать полное восстановление сил к началу следующего рабочего дня.

В каждом конкретном виде труда необходимо применять такие оздоровительные меры, которые могли бы в наибольшей степени соответствовать психофизиологическим процессам, развивающимся во время данного вида трудовой деятельности, в частности свойственному этому виду труда физиологическому механизму утомления. Наиболее эффективные средства предупреждения утомления при работе на производстве – это средства, нормализующие активную трудовую деятельность человека. Уменьшение плотности рабочего времени, наличие вынужденных перерывов на протяжении рабочего дня не только не отдаляют наступление и развитие утомления, но могут и ускорить, и углубить его. Исключение случайно возникающих перебоев в работе, простоев и штурмовщины, ритмизация трудовых процессов являются важными условиями поддержания высокого уровня работоспособности. На фоне нормального протекания производственных процессов одним из важных физиологических мероприятий, противостоящих утомлению, является правильный режим труда и отдыха. В сменном режиме труда и отдыха должно быть предусмотрено физиологически и психологически обоснованное чередование периодов работы и перерывов для отдыха и приема пищи.

Перерывы различаются по своему значению и продолжительности. В середине рабочего дня обычно назначается обеденный перерыв, продолжительность которого должна составлять 1 ч или 50 мин (в отдельных случаях возможны перерывы меньшей продолжительности, что должно компенсироваться другими мерами облегчения и оздоровления труда). В первую (дообеденную) половину рабочего дня и во вторую (послеобеденную) в счет рабочего времени назначаются дополнительные перерывы для отдыха продолжительностью – в зависимости от особенностей данного вида труда – от 5 до 15 мин (редко больше 15 мин). Расположение дополнительных перерывов на протяжении рабочего дня, их количество и содержание (пассивный или активный отдых) определяются на основании данных физиологического и психологического изучения динамики работоспособности. В промежутках между рабочими операциями (а также между рабочими элементами и движениями) делаются короткие микропаузы продолжительностью от нескольких секунд до 2 – 3 мин.

Изменяя соответствующим образом число, продолжительность, расположение в течение смены и содержание дополнительных перерывов, специалист в области физиологии и психологии труда имеет возможность создать на конкретном участке предприятия такой режим труда и отдыха, который обеспечит достижение высокого и устойчивого уровня работоспособности, производительности труда и оптимальное приспособление физиологических и психических функций к текущей трудовой деятельности.