что такое демография россии

Сокращение населения России на фоне пандемии стало рекордным за 15 лет

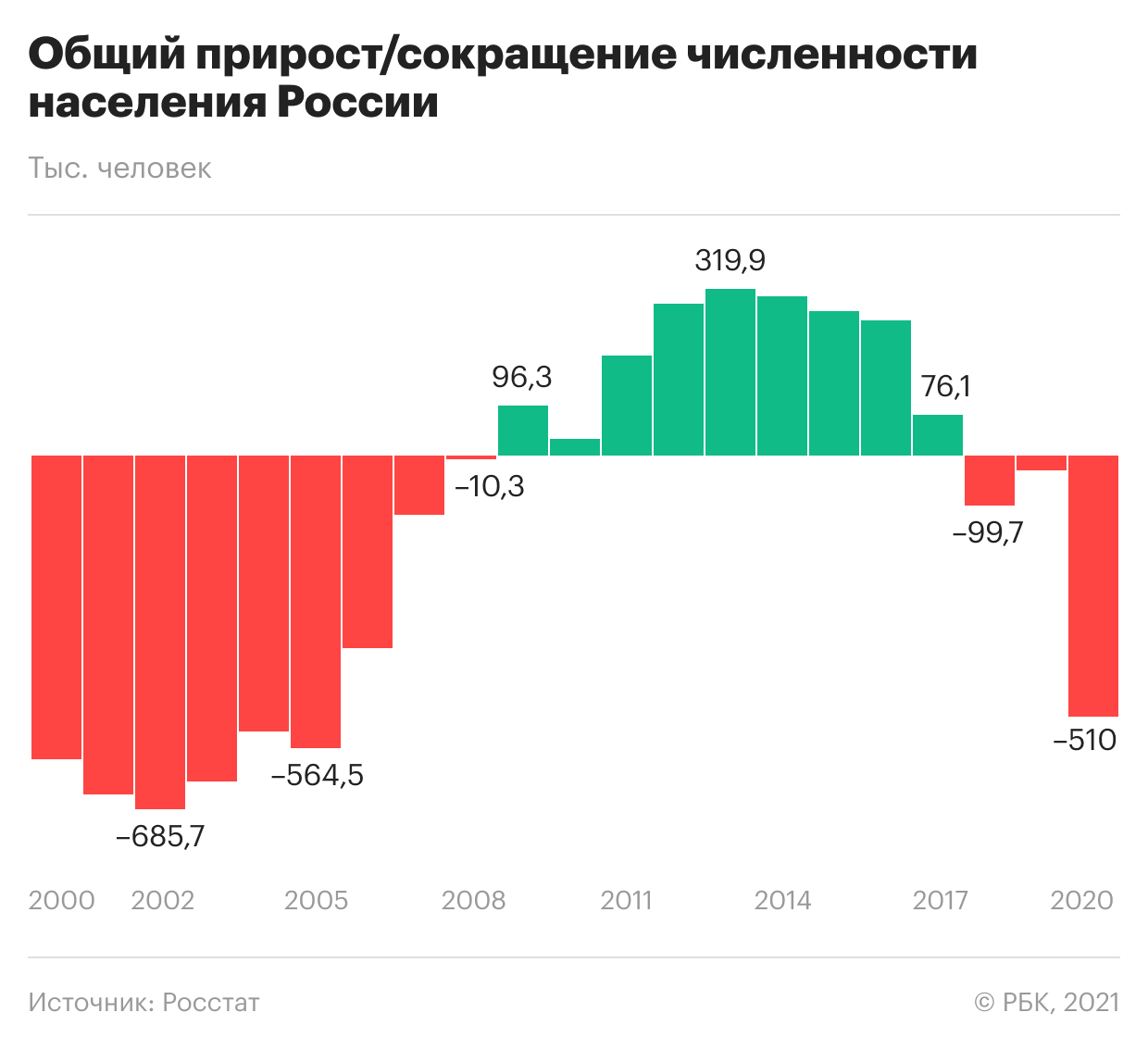

Численность постоянного населения России на 1 января 2021 года, по предварительной оценке Росстата, составила 146,24 млн человек, что на 510 тыс. человек меньше, чем на 1 января 2020 года (146,75 млн человек).

Более масштабное сокращение наблюдалось в России по итогам 2005 года — тогда население страны уменьшилось на 564,5 тыс. человек. Таким образом, сокращение населения страны в пандемийном 2020 году поставило рекорд за 15 лет.

Рекордная смертность и спад рождаемости

Смертность в России за январь—ноябрь 2020 года (данные с учетом декабря пока не опубликованы Росстатом) достигла 1,881 млн человек, что на 13,9% (или 229,7 тыс.) больше, чем за аналогичный период прошлого года. Коэффициент смертности за январь—ноябрь вырос до 14 умерших на 1 тыс. человек против 13,6 за январь—октябрь.

Избыточная смертность (отражает прямые и косвенные эффекты пандемии COVID-19) за январь—ноябрь 2020 года достигла 184,6 тыс. человек, или +10,9% к норме последних лет, следует из предварительных оценок РБК на основании данных Росстата. В качестве нормы взят средний показатель смертности за январь—ноябрь в предыдущие пять лет. Официальная смертность от COVID-19 в России за все время пандемии составляет 116 тыс. человек (по данным Росстата, собирающего медицинские свидетельства о смерти из Единого госреестра ЗАГС).

Уровень смертности в России еще за январь—октябрь 2020 года стал максимальным за десять лет, с 2010 года, когда смертность в России выросла на фоне аномально жаркого лета, оценивал РБК на основе данных Росстата.

Одновременно с ростом смертности в России на фоне пандемии сокращается и рождаемость: за январь—ноябрь число родившихся сократилось на 4,4% в годовом выражении. За 11 месяцев года в стране родились 1,306 млн человек, тогда как в сопоставимом периоде 2019 года — 1,365 млн человек.

Естественная убыль населения с начала 2020 года ускорилась до 574,8 тыс. человек, что в два раза превышает показатель за сопоставимый период 2019 года (минус 285,7 тыс. человек). В условиях закрытия границ из-за пандемии COVID-19 миграционный приток не смог компенсировать значительную естественную убыль населения. За январь—ноябрь 2020 года он составил всего 91,12 тыс. человек (для сравнения: за январь—ноябрь 2019 года миграционный рост составлял 259,5 тыс.). Миграционный прирост компенсировал естественную убыль населения на 15,9%.

Правительство прогнозировало, что сокращение численности населения в 2020 году составит 352,5 тыс. человек, следовало из октябрьской версии проекта единого плана правительства по достижению национальных целей развития России.

В целом, согласно оценке кабинета министров, население России будет сокращаться на протяжении всех ближайших четырех лет, а выход на положительные темпы прироста предполагается только в 2030 году. Суммарно население страны, согласно документу, за 2020–2024 годы уменьшится более чем на 1,2 млн человек.

Россия вымирает или «оптимизируется»? Почему убыль населения стала необратимой

Под конец 2019 года Росстат сделал «подарок»: опубликовал прогноз, согласно которому в ближайшие годы население России уменьшится более чем на 10 млн человек. Согласно подсчетам ведомства, численность постоянного населения России к 2036 году может уменьшиться до 134,3 млн человек со 146,7 млн в 2020 году. Таков пессимистичный вариант демографического прогноза. Есть и оптимистичный, согласно которому постоянное население увеличится до 150,1 млн жителей. Ранее Росстат сообщал, что по итогам 2019 года естественная убыль населения страны станет самой высокой за 11 лет. Какой сценарий вероятнее, и как стоит оценивать этот процесс — как вымирание или как оптимизацию населения — об этом в интервью Znak.com размышляет директор Института демографии, доктор экономических наук Анатолий Вишневский.

«Поколения российских женщин не воспроизводят себя в нужном количестве начиная еще с 1910 года»

— Согласно прогнозу Росстата, по итогам 2019 года естественная убыль населения станет самой высокой за 11 лет, несмотря на приток мигрантов. В уходящем году население России сократилось примерно на 300 тыс. жителей. На ваш взгляд, как нужно оценивать этот процесс? Это демографический кризис или естественный процесс?

— То, что это неблагоприятная тенденция, очевидно. И можно называть ее кризисом. Но дело в том, что в этой убыли нет ничего непредсказуемого. Все это давно прогнозировалось и не могло быть иначе. Что такое естественная убыль населения? Это разница между числом родившихся и числом умерших. Число родившихся у нас сокращается. И не может не сокращаться, потому что сокращается число женщин в тех возрастах, когда они могут родить детей. В 2002–2003 годах число женщин в возрасте от 15 до 50 лет было самым большим за всю историю России — 40 млн. Это прежде всего следствие высокой послевоенной рождаемости. Но потом число рождений сокращалось — значит, сейчас убывает и число женщин. К 2035 году оно снизится примерно до 31 млн. Особенно важно число женщин в наиболее активных материнских возрастах — от 20 до 35 лет. Оно было максимальным в 2010–2011 годах — 17,5 млн, к концу 2020-х годов останется примерно 11 млн — сокращение на 35-40%. Как можно при таком сокращении числа потенциальных матерей ожидать роста числа рождений?

Конечно, важно не только количество женщин, но и то, сколько они рождают детей. Каждое поколение матерей должно оставить после себя хотя бы столько же дочерей, сколько было самих матерей, — тогда население по крайней мере не будет убывать. Но у нас такой рождаемости уже давно нет. При нынешней очень низкой младенческой смертности, чтобы обеспечить нулевой естественный прирост населения, на 100 женщин каждого поколения должно рождаться 215 детей. Для того, чтобы естественный прирост был положительным, нужно больше. У нас для поколений женщин, которые сейчас приближаются к 50-летнему возрасту, этот показатель составляет примерно 160. У более молодых поколений он увеличивался, но далеко не так, как было бы нужно, чтобы дать основания говорить хотя бы о простом воспроизводстве населения.

Это отнюдь не новая ситуация. Хотя рождаемость в России, скажем, 30, или 50, или даже 100 лет назад была выше, чем сейчас, но намного выше была и детская смертность, так что баланс был неблагоприятным. При этом поколения российских женщин не воспроизводят себя в нужном количестве начиная еще с поколения 1910 года рождения. Поэтому, когда выражаются надежды, что мы сейчас простимулируем рождаемость и все исправим, то надо понимать, что даже если меры демографической политики окажутся успешными, то придется преодолеть огромную инерцию. Это невозможно сделать ни за пять, ни за десять лет, если это вообще можно сделать.

На практике используют несколько иной показатель, измеряющий рождаемость не реальных, а так называемых условных поколений. Не вдаваясь в детали, скажу, что к нему предъявляются те же требования: должно быть не менее 215 рождений на 100 женщин. Президентским указом 2012 года намечалось повысить этот показатель до 175, он удерживался на этом уровне три года, а затем снова упал, так что в новом указе — 2018 года — планка понижена до 170. Но и 170, и 175 — это не 215, которые нужны для преодоления естественной убыли населения. Реально же у нас в 2018 году было 158.

Сокращение числа женщин и низкий уровень рождаемости делают неизбежным падение числа рождений. На другой чаше весов — число смертей. Оно, напротив, скорее всего будет расти, что тоже обусловлено особенностями нашей возрастной пирамиды, относительно высокой долей пожилых людей. Эта доля растет во всех развитых странах в связи с общим процессом старения населения, но у нас к этому добавляется волнообразная динамика численности отдельных возрастных групп. Сейчас достигают возрастного рубежа 60-70 лет многочисленные поколения, родившиеся в 1950–60-е годы, в период послевоенного подъема рождаемости. Тогда этому радовались, а теперь детей послевоенных лет оказалось слишком много. Во всяком случае, так посчитало правительство, которое ответило на рост числа пожилых людей повышением возраста выхода на пенсию. В ближайшие десятилетия эти многочисленные поколения будут постепенно уходить в иной мир — отсюда и прогнозируемый рост числа смертей.

Вот вам два компонента естественного прироста. Число рождений будет снижаться, число смертей — увеличиваться. Поэтому естественный прирост нереален.

— В какой степени описываемое вами соответствует мировым трендам?

— Сегодня ни в одной развитой стране, за исключением, может быть, Израиля, нет рождаемости на уровне воспроизводства — 215 детей на 100 женщин. Соответственно, ни в одной из них или уже нет естественного прироста, или его не будет. Согласно среднему варианту новейшего прогноза ООН, опубликованного в уходящем году, в Европе к середине XXI века останутся только две страны, Швеция и Норвегия, в которых сохранится небольшой естественный прирост. Не думаю, что Россия сможет стать третьей такой страной.

— В каких терминах вы вообще оцениваете происходящее в сфере демографии в России? Одни говорят: мы вымираем, как динозавры, надо рожать, рожать, рожать. Это чаще говорят консерваторы, «патриоты». Другие не видят в этом ничего страшного.

— Большого патриотизма я здесь не вижу. Высокая рождаемость в прошлом была оборотной стороной высокой смертности. Рожали много, но так ведь и умирало много, население росло очень медленно. Любители старины часто ссылаются на опыт давно ушедших времен, когда женщины рожали по многу детей. Но вспомним, что писал Ломоносов: «Коль много есть столь несчастливых родителей, кои до 10 и 15 детей родили, а в живых ни единого не осталось?» Высокая рождаемость была вынужденной. К счастью, сейчас в ней нет необходимости, дети почти не умирают. Этого-то консерваторы и не хотят видеть.

Недавно нам с одной высокой трибуны рассказали о примере, якобы достойном подражания, — об оружейном конструкторе Михаиле Калашникове, который «провел свое детство среди восемнадцати братьев и сестер». Это не совсем точная информация. У родителей Калашникова действительно появилось на свет 19 детей, но 11 из них умерли. К счастью, Михаил Тимофеевич оказался не «среди них». У самого Калашникова было всего трое детей от двух браков. А если бы он последовал примеру своих чадолюбивых родителей, то, боюсь, изобретать автомат Калашникова пришлось бы кому-нибудь другому.

То, что произошло в России, как и во всех развитых странах, называется демографическим переходом. Это переход от равновесия между высокой смертностью и высокой рождаемостью к равновесию низкой смертности и низкой рождаемости. Сейчас этот переход совершается в развивающихся странах, причем смертность снижается намного быстрее, чем рождаемость, и такая несинхронность приводит к резкому ускорению роста населения этих стран, а вместе с тем и всей планеты.

Попытки повысить «постпереходную» низкую рождаемость неоднократно предпринимались во многих развитых странах, но, как я уже сказал, желанного уровня рождаемости, хотя бы обеспечивающего простое воспроизводство населения, нет ни в одной из них.

«Люди рожают не для государства»

— Тогда выходит, что правительственные меры по стимулированию рождаемости в стране бесполезны? В частности, сам нацпроект «Демография» и такие меры как маткапитал, компенсация ставки по ипотеке для определенных категорий семей и так далее.

— Они не бесполезны, но принципиального влияния на уровень рождаемости оказать не могут. На мой взгляд, это нужные меры, но их следует рассматривать как меры социальной поддержки молодых семей и снижения уровня бедности. Повысить рождаемость и снизить бедность — это разные цели. Ведь рождаемость низка не только у бедных, и даже не у них в первую очередь. Видимо, вопрос не только в деньгах. Есть другие ограничивающие ресурсы, которых может не хватать семьям. Очень важный ресурс — время, которого требует воспитание ребенка и которого остро не хватает современным родителям — образованным, занятым профессиональным трудом, стремящимся к самореализации. Было бы хорошо, если бы государство могло добавить семьям с детьми, скажем, два часа в сутки, чтобы их было не 24 часа, а 26. Но это же невозможно. Сходство ситуации во всех развитых странах, часто очень непохожих, говорит о том, что низкая рождаемость имеет какие-то объективные причины, может быть, не до конца понятые. Политикам, правда, часто кажется, что все понятно, — но это не так.

— На днях многих государственников и патриотов возмутил пост бывшей участницы «Дом-2» и инстаграм-блогера Алены Водонаевой. Она, обращаясь к своим подписчицам, написала: «Не надо рожать рабов этому государству». И пояснила свой призыв: «К сожалению, мы живем в нищей и жадной стране, и если вы не уверены, что сможете обеспечить знаниями и медициной, пищей и одеждой себя и ребенка, то просто не надо рожать».

— Это далеко не новая риторика. В свое время на Западе звучали призывы к «забастовке животов» как форме протеста против капиталистической эксплуатации или милитаризации. Мне кажется, что это та же «государственническая» идея, но в перевернутом виде. Чиновник выступает и говорит: «Рожайте, Россия вымирает, нам нужны новые граждане, потому что территория у страны большая, врагов много…» и так далее. А Алена Водонаева ему в ответ: «Нет, рабов рожать не будем». Смысл противоположный, но «инструментальный» подход к пониманию рождения детей и смысла материнства — тот же самый.

Я исхожу из того, что дети представляют для людей самостоятельную ценность, независимо от государственной политики или протестов против нее. Приведу пример. Когда во время Второй мировой войны Франция потерпела поражение, французскую армию распустили, мужчины вернулись домой. И тогда в оккупированной Франции повысилась рождаемость. Люди, в большинстве своем, не рассуждают так: давайте рожать, потому что президент призвал. Или давайте не будем рожать назло президенту и чиновникам. Потому что дети — это экзистенциальная ценность, это утверждение, что жизнь продолжается, несмотря ни на что.

«Понадобится много времени, чтобы догнать страны, где люди живут до 80 лет»

— У нас высокая смертность? Что сейчас с ней происходит?

— Смертность у нас высокая, и, хотя уже лет 15 она снижается, успокаиваться рано. Часть успехов можно объяснить тем, что какое-то время просто восстанавливался уровень, достигнутый в конце 80-х годов, а в 90-е годы рухнувший. Рост начался с 2004 года, и какое-то время ушло на то, чтобы восстановить прежний уровень, чистый рост идет у женщин с 2009, у мужчин — с 2013 года.

Но и тот уровень смертности, который был достигнут в конце 80-х годов и потом восстановлен, тоже был очень высоким, поэтому его восстановление отнюдь не означало решения проблемы высокой смертности. Ухудшение ситуации со смертностью в России началось с середины 60-х годов, с тех пор накопилось очень большое отставание. Сейчас понадобится много времени, чтобы догнать страны, в которых продолжительность жизни достигает 80 лет и даже больше. Особенно это касается мужчин. Продолжительность жизни мужчин в 2019 году составляет 68,5 лет. Такой уровень в Западной Европе был примерно в начале 70-х. Отставание составляет 50 лет. Разница между продолжительностью жизни мужчин и жизни женщин в России — десять лет.

— От чего сегодня чаще всего умирают мужчины?

На втором месте — так называемые «внешние причины смерти»: убийства, самоубийства, несчастные случаи, ДТП, случайные отравления алкоголем и так далее. От них у нас смертность тоже очень высокая, и в первую очередь — тоже у мужчин. Этот вид смертности очень сильно снижает ожидаемую продолжительность жизни, потому что от внешних причин умирают люди в более молодых возрастах. Чтобы умереть, скажем, от рака, нужно дожить до старости, это, в основном, причина смерти пожилых людей. Но если человек разбился на машине в 30 лет, то он уже, понятно, раком не заболеет.

— Есть ли предпосылки для преодоления этой смертности?

— Я думаю, что у нас плохо работает система здравоохранения, ответственная за первый главный фактор высокой смертности, то есть за сердечно-сосудистые заболевания. На Западе давно уже говорят о «кардиоваскулярной революции», вероятность умереть от этой причины существенно снизилась. Но у нас этого пока не произошло. Но, видимо, высокая смертность от внешних причин тоже говорит о низкой эффективности нашей системы здравоохранения. У нас оно ассоциируется, прежде всего, с лечением болезней, а охрана здоровья в наше время — это еще и эффективная профилактика, влияющая на весь образ жизни людей.

Впрочем, у нас не очень хорошо обстоят дела со смертностью и от ряда других причин смерти — например, неблагополучна ситуация с ВИЧ-инфекцией. Естественно, ожидать каких-то серьезных шагов по улучшению системы здравоохранения, увеличению ее финансирования, не приходится. Пока мы видим обратное: «оптимизацию» медицинских учреждений, забастовки медиков и так далее. Одним словом, со здравоохранением у нас явно что-то не так.

«Единственный реальный источник пополнения населения — миграция»

— Вы упоминали повышение пенсионного возраста. Правительство, вводя эту меру, мотивировало это тем, что увеличился возраст «дожития». Насколько это было оправданной мерой с точки зрения демографии?

— С точки зрения определения пенсионного возраста, важна не общая продолжительность жизни, на которую ссылались, обосновывая его повышение, а продолжительность жизни в том возрасте, который определяется как возраст выхода на пенсию. Она у нас намного ниже, чем в других странах. Мужчины, которые выходят на пенсию в России в 60 лет, в основном живут после этого гораздо меньше, чем, скажем, в Германии или во Франции. Вот на это надо было смотреть, а не на то, что у нас повысилась продолжительность жизни по сравнению с 1928 годом. Она повышалась в первую очередь за счет снижения младенческой и детской смертности. Больше стало доживать до старших возрастов, потому что не умирали в детстве. А это вовсе не значит, что человек, доживший до 60 лет, после этого стал жить намного дольше. Этого-то как раз и не произошло, по этой причине демографических оснований для повышения пенсионного возраста и не было.

— Конечно, мы бы хотели, чтобы к нам приезжали нобелевские лауреаты, высокоинтеллектуальные и квалифицированные специалисты. Но это не относится к решению демографическим проблем, это относится к решению проблем рынка труда. Надо понять: кто нам нужен на рынке труда? Наверняка вы видите в продуктовых магазинах, что на кассе очень часто сидят женщины среднеазиатской внешности. Это такая квалифицированная работа, что нужно на нее привлекать академиков из других стран?

Но дело ведь не только в рынке труда и его запросах. Есть и другие основания задумываться о привлечении мигрантов. Надо учитывать нашу огромную территорию и то, что у нас население прямо на глазах смещается из азиатской части в европейскую: в Москву, в Санкт-Петербург, в Краснодарский край. При этом на востоке мы граничим с такой перенаселенной страной, как Китай. Да, у мигрантов часто бывают проблемы с адаптацией. Но если говорить о потребности страны в людях и рассматривать проблему в долговременном плане, то ставка должна делаться на детей мигрантов. Если мигранты приезжают, если у них тут рождаются дети, и если они ходят в русские школы, то в следующем поколении проблема с их мигрантским бэкграундом снимается. Привлечение мигрантов должно быть нацелено на решение проблем не только рынка труда, но и демографических.

— По вашим оценкам, какова настоящая численность населения России? Есть мнение, что в России проживает уже менее 140 млн.

— Эту цифру точно никто не знает. Не думаю, что сейчас в России проживает меньше 140 млн. Конечно, идет утечка, кто-то уезжает и не возвращается. Но все же эмиграция небольшая.

У нас будет в новом году перепись населения. Теоретически она должна показать истинную численность населения страны. Но я не уверен, что она хорошо пойдет, боюсь, что не будет подготовлена должным образом. Чтобы перепись пошла хорошо, нужно большое доверие населения к государству, уверенность, что данные не будут использованы против них. Но у нас такого нет. Необходимо длительное обсуждение и разъяснение задач переписи. Пока этого не видно.

— Свежий прогноз Росстата говорит, что численность постоянного населения России к 2036 году может уменьшиться до 134,3 млн человек со 146,7 млн в 2020 году. При благоприятном сценарии постоянное население России, напротив, увеличится до 150,1 млн жителей. Как вы оцениваете эти данные?

— Обычно наиболее вероятным считается средний вариант прогноза — в данном случае это 143 млн человек. Этот прогноз представляется мне правдоподобным. Что будет на самом деле, сказать трудно. Как я уже говорил, единственный реальный источник пополнения населения — миграция. Стало быть, многое зависит от миграционной политики государства. Но ее еще только предстоит выработать. Сегодня у нас, как и в Европе, настроения антииммигрантские.

«Люди вообще не решаются заводить детей» Население России сокращается с каждым годом. Как стране преодолеть этот кризис?

В этом году в России ожидается рекордное за последнее десятилетие сокращение населения — на 158 тысяч человек. Впрочем, эксперты считают, что реальные цифры могут быть еще выше. Главные причины этого — пандемия коронавируса, снижение рождаемости и отток мигрантов. С прошлого года в стране действует национальный проект «Демография» с бюджетом более трех триллионов рублей, одна из целей которого — преодолеть демографическую яму 90-х. Почему россияне не хотят заводить детей, как на это влияет государственная политика и что скрывает статистика — «Ленте.ру» рассказал независимый демограф Алексей Ракша.

Игра статистики

«Лента.ру» : Можете описать, что у нас происходит с рождаемостью в России? В каких регионах она лучше?

Алексей Ракша: По официальным данным, рождаемость выше уровня простого воспроизводства в прошлом году наблюдалась только в четырех регионах России: Чечне, Тыве, Республике Алтай и Ненецком автономном округе. Во всех остальных субъектах коэффициент суммарной рождаемости (КСР) был ниже 2,1.

Но это официальные данные. На Кавказе есть большая проблема — там очень завышена численность населения. Потому что чем больше людей, тем больше денег в бюджете в качестве дотаций из федерального центра. А численность населения — это знаменатель во многих статистических параметрах, в том числе и в рождаемости. Например, в Ингушетии реально проживает не 500 тысяч, а 300-350 тысяч человек, в Дагестане 500-800 тысяч существуют только на бумаге, и так далее. Если пересчитать рождаемость на реальное население, то можно сказать, что настоящие лидер ы по рождаемости у нас Ингушетия, Чечня, Тыва, Дагестан, Республика Алтай и Ненецкий автономный округ. В этих субъектах рождаемость точно выше уровня простого воспроизводства населения. К этому же списку относятся и Карачаево-Черкесия с Кабардино-Балкарией, там КСР скорее всего выше 2, но ниже 2,3.

Уровень простого воспроизводства — это среднее количество детей на одну женщину?

Да, это измеряется с помощью коэффициента суммарной рождаемости, КСР. Теоретически, чтобы население хотя бы просто не сокращалось, на 100 матерей необходимо 210 детей. То есть КСР равнялся бы 2,1. В среднем КСР по России в 2019 году составил 1,504 ребенка, сократившись за год на 4,7 процента. Он падает с 2016 года.

Получается, что самая высокая рождаемость в основном в кавказских регионах и национальных республиках?

На Сахалине хорошая ситуация. С 2011 года там начали резко наращивать меры региональной поддержки семей. За второго-третьего ребенка платят миллионы рублей. На Сахалине разработана и внедрена обширная по российским меркам система мер демографического стимулирования рождаемости и социальной поддержки семей с детьми. На прямые выплаты семьям там уходит не менее двух процентов регионального ВВП. В результате в регионе коэффициент суммарной рождаемости в 2019 году составил 1,954. Это — один из лучших показателей в России.

Еще десять лет назад средние показатели на острове были ниже среденероссийских. Если брать русскоязычные регионы, то Сахалин уже лет пять-шесть очень сильно опережает любой из них. И началось это опережение, когда были введены меры поддержки.

Где меньше всего новорожденных?

Поскольку традиция статистических накруток и административных уловок очень распространена на местах и достаточно серьезно влияет на статистику, то не так просто сказать, где хуже всего. Допустим, если по цифрам смотреть, то, глядя на рождаемость в Ленинградской области, можно ужаснуться — она давно самая низкая в России. Но тут просто необходимо знать, что жители региона уже много лет предпочитают рожать не в местных роддомах, а в областном центре — Санкт-Петербурге. По моим оценкам, так делает приблизительно четверть беременных.

Кстати, с осени 2018 года такая же ситуация в Москве и в соседних с ней регионах. В роддомах столицы стали сплошняком регистрировать рождения у всех иногородних выездными бригадами ЗАГС. Это было условием получения иногородними подарочного набора для младенца. То есть рождаемость в Москве за счет этого выросла, а у соседей — провалилась

Осенью 2019 года этот метод стала применять и Московская область. И тогда там рождаемость резко выросла, а в Москве резко упала. Но соседние регионы при этом пострадали еще сильнее.

Если не брать во внимание разные статистические игры, то в реальности где хуже всего с младенцами?

Очень тяжелая ситуация в Центральном федеральном округе. Но она появилась не вчера, не сегодня, а много десятков лет назад. Из Смоленской, Тульской, Рязанской, Новгородской, Псковской областей больше ста лет люди стабильно едут в Москву и Питер. И не просто на заработки, а переселяются туда. В регионах мало молодежи. А значит — мало рождений. Соответственно, из-за высокой доли оставшихся стариков общий коэффициент смертности там выше. Изменения рождаемости — очень инерционный процесс. Резко развернуть его административными указаниями почти невозможно.

Пандемия как-то повлияет на рождаемость?

Рождаемость сократится. В 2019-м году коэффициент рождаемости был 1,504 на одну женщину. В 2020-м году ожидаю 1,47, а вот в следующем, 2021-м, прогнозирую ускорение падения. Экономика упала, доходы сократились, безработица выросла, дальнейшие перспективы омрачились. Люди начнут воздерживаться от рождения детей.

Революция порно

Можно ли назвать какую-то главную причину, почему люди не хотят заводить детей?

Плюс сюда накладываются и наши экономические проблемы. В России высокий уровень неравенства, который снижаться не собирается. Очень много людей живет в бедности, они смотрят на соседнюю более богатую социальную прослойку и понимают, что у них практически нет шансов выбраться из ямы. При высоком уровне социального неравенства не может быть высокой рождаемости первых детей.

Но еще раз хочу подчеркнуть — материальные препятствия к рождению первенца составляют где-то процентов сорок. Все остальное — это социальное: отсутствие партнера, отсутствие хороших отношений в партнерстве, психологические проблемы, перспективы на будущее и прочее. То есть существует масса разных условий, влияющих на то, почему люди пока не решаются вообще заводить детей

Материнский капитал видоизменился — его дают уже не только за второго ребенка, как раньше, но и за первого. Это поможет?

Я считаю, что переформатирование материнского капитала — большая ошибка. Возможно, в ближайшие два-три года мы получим прирост рождаемости в районе трех процентов. Но после 2025 года это изменение приведет к падению рождаемости: она будет ниже, чем могла бы быть, если бы ничего не меняли.

Акцент сместился на стимуляцию рождения первого ребенка вместо второго и последующих. Новая система материнского капитала сильно демотивирует к рождению вторых и последующих детей тех, у кого уже есть один ребенок. Они родят первого и получат свои 484 тысячи, а за второго им причитается дополнительно только 156 тысяч. Это не та сумма, из-за которой будут рожать вторых детей.

Ну и надо понимать, что несмотря на снижение, рождаемость первых детей в России до сих пор остается одной из самых высоких среди развитых стран. Дополнительно стимулировать это нет необходимости, практически нет резерва, куда расти. Обычно женщины изначально ориентированы на какое-то количество детей. Есть какие-то ценности, культурные нормы, психология, что-то еще. И люди стараются реализовывать свои репродуктивные намерения раньше или позже. Иметь хотя бы одного ребенка до сих пор является обязательной программой у подавляющего большинства людей, особенно женщин.

Почему вы настаиваете, что резерва для роста первых детей нет? Сейчас ведь растет количество бездетных, многие откладывают рождение ребенка на потом и часто уже в силу возраста и здоровья не могут.

Среди поколений женщин 1989 года бездетными останутся примерно 11 процентов. У миллениалов — поколения 1990-х годов — бездетными, по прогнозам, могут оказаться 15-17 процентов.

Смотря с чем сравнивать. В большинстве капиталистических стран на сегодняшний день бездетность выше. В Японии и Южной Корее бездетность вскоре достигнет 35 процентов, в Италии и Испании — 30 процентов, в Германии — 23 процентов, в Австрии и Финляндии — 20 процентов и так далее. И почти везде эта доля растет.

Лучше всего положение в Скандинавии: в Исландии и Норвегии бездетность не выше 11 процентов. Если и растет, то очень медленно. В Скандинавии созданы очень дружественные условия для семей с детьми, и там, что важно, — низкий уровень неравенства. Практически такая же ситуация в Чехии.

Можно возразить, что в Советском Союзе бездетность была на уровне всего 6 процентов. Но мы ведь не сможем превратиться в социалистическую страну, у нас не появится гарантированное трудоустройство всех выпускников вузов, не снизится резко неравенство до уровня СССР и прочее.

В советские времена считалось, что если женщина без детей, то она — больная или ущербная. Современное общество более толерантно относится к бездетности

И это ничем не изменить. Поэтому и резерв для поднятия рождаемости по первым детям ничтожен — всего 2-3 процента. Сейчас в год у нас рождается порядка 520-530 тысяч первых детей, ожидаемый прирост — около 10-15 тысяч в год. С точки зрения демографии страны это — ни о чем. Гораздо перспективнее стимулировать появление вторых и последующих детей.

Реализовывать сценарий из пословицы: где первый, там и второй?

Именно. Как правило, второй ребенок рождается в браке, в отношениях. Даже если первые отношения распадаются, то женщина, особенно если снова выходит замуж, хочет родить ребенка уже от нового мужа, чтобы закрепить партнерство. На второго решиться гораздо проще и легче по сравнению с первым. То же самое касается и третьего. Мотивы рождения вторых-третьих детей зависят от дохода и от материнского капитала.

Если бы акцент сделали, допустим, на третьем ребенке, назначили бы выплату за него в миллион рублей, то был бы прирост в миллион или полтора миллиона детей за десять лет. И это за примерно такие же бюджетные средства. Их бы даже потребовалось меньше, чем предполагается сегодня тратить на программу маткапитала. А «простимулированных» детей получили бы гораздо больше. За несколько прошлых лет нам удалось вырастить многодетность, которая в скором времени начнет сокращаться.

Провинциальный капитал

То есть материнский капитал в «старом формате» стимулировал многодетность?

До 2007 года, когда появился материнский капитал, рождаемость росла очень медленно. После ввода — просто подпрыгнула, причем именно рождаемость вторых детей, которая очень сильно зависит от доходов населения. Я изучал статистическую взаимосвязь между реальными располагаемыми доходами населения и рождаемостью вторых и третьих детей год спустя. Получилась зависимость 0,95-0,96. Это очень сильная статистическая связь. И она возникла именно после введения маткапитала.

В 2011 году появились достаточно мощные меры региональной поддержки. У нас почти все регионы ввели свои материнские капиталы на третьего ребенка. Их размер варьировался от 50 до 300 тысяч рублей. И очень хорошо видно, что рождаемость третьих детей неплохо поднялась, сильнее там, где размер этих маткапиталов был от 200 тысяч и выше.

Сейчас по рождаемости третьих детей Россия находится чуть выше среднего среди развитых стран. А в 2014-2016 годах входила в первую десятку развитых стран по этому показателю.

Это по большей части неправда. С точностью подсчитать, сколько именно рождений принес материнский капитал, невозможно. По моим оценкам, примерно два-три миллиона детей за десять лет. Но, конечно, все зависит от методики счета. Чтобы очень грубо оценить влияние материнского капитала, можно, например, для расчетов брать календарное количество рождений. То есть сколько за конкретный год родилось.

Этот показатель плавающий. Случился какой-то негатив: война, кризис, что-то еще — рождаемость рухнула, но потом она обязательно хотя бы частично компенсируется в последующие годы. И наоборот: если вдруг случилось что-то хорошее (например, ввели маткапитал, ипотека стала дешевой), рождаемость может резко вырасти, но потом, скорее всего, будет частичный откат назад. Поэтому так считать непрофессионально.

Более надежный индикатор — это рождаемость в когортах, то есть в реальных поколениях: сколько детей родили женщины такого-то года рождения. Люди, несмотря на все жизненные перипетии, стараются реализовывать свои репродуктивные намерения. Они зависят, как я уже говорил, от культурных норм, психологии, личных ценностей, чего-то еще. Когда начинаешь сопоставлять статистику по рождаемости с тем, как женщины отвечают на вопрос «сколько бы вы хотели детей», то получается, что городское население почти идеально контролирует свою рождаемость. Наш народ овладел контрацепцией полностью и прекрасно контролирует, сколько детей у него будет.

Разве война и кризис — не повод для пересмотра репродуктивных планов?

В отличие от календарных коэффициентов, когортные показатели меняются очень плавно, без резких всплесков. Несмотря на социальные пертурбации, женщины 1997 года рождения скорее всего родят в среднем почти столько же детей, сколько женщины 1998 года рождения. Разворот на рост рождаемости пошел начиная с поколения женщин 1973 года рождения. В среднем раньше на них приходилось 1,6 ребенка, после ввода материнского капитала эти цифры стали расти, и я прогнозирую, что для женщин 1985-1988 годов рождения итоговая рождаемость достигнет 1,78-1,80 ребенка.

Вы говорите, что рождаемость вторых детей сильно связана с доходами. В Европе — уровень жизни гораздо выше. Но население также сокращается, как и в России.

Итоговая рождаемость реальных поколений женщин 1980-х годов рождения ожидается во Франции — 2,1-2,05; В Британии — 1,95; в Швеции —1,90-1,95; в Норвегии — 1,95; в Исландии — 2,2; в Ирландии — около 2. При этом уровень воспроизводства — 2,07. То есть в достаточно большом количестве стран Европы население без миграции почти воспроизводится. Причем как раз за счет вторых и особенно третьих детей, поскольку, как уже было сказано, рождаемость первенцев почти везде не выше, чем в России.

Есть еще популярный тезис, что в расчете на государственные пособия рожает не самая перспективная часть общества — маргиналы.

Это тоже неправда. На что можно потратить материнский капитал? По безналу на жилье, на образование ребенка, на пенсию матери. Позже еще разрешили покупку всяких товаров для детей-инвалидов: кресла, коляски и прочее. Да, конечно, кто-то пытается это все обналичивать, но их мало.

Раньше 96 процентов материнского капитала шло на жилье. Сейчас уже 85-90 процентов, а остаток — на образование детей. Жилье и образование — это вовсе не приоритет маргиналов, это приоритеты среднего класса.

Именно средний класс от материнского капитала выиграл больше всего. Бедным это пособие некуда применить, а богатые в нем не нуждаются. Статистика рождаемости показывает, что наибольший прирост после ввода маткапитала у нас случился в городах-миллионниках, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга. А также и в русскоязычных областях.

Федеральные столицы остались здесь за бортом?

Материнский капитал нужно мерить стоимостью квадратного метра жилья. На момент объявления программы он в среднем равнялся восьми-девяти квадратным метрам. Примерно столько же это «весит» и сейчас, если учитывать, что среднероссийская стоимость квадратного метра — около 60 000 рублей

Но в федеральных столицах ценник на недвижимость, конечно, в несколько раз выше. Поэтому особой ценности для москвичей и питерцев маткапитал не представляет. Больше всего рождаемость выросла в стотысячных, пятисоттысячных городах и в миллионниках. Сейчас рождаемость снова сильно падает в целом в стране. Но все же по вторым и особенно третьим детям ситуация остается гораздо лучше, чем была до 2007 года.

Советская бюрократия

Но если были такие успехи, почему изменили условия? Побоялись, что в условиях кризиса вряд ли можно будет делать ставку на многодетность?

Как раз многодетность эффективнее всего стимулировать. А почему так сделали, могу выдвинуть несколько версий. Первая, самая простая: декларируемые цели отличаются от реальных. То есть это не демографические, а политические цели. По статистике, бездетных женщин и женщин с одним ребенком в возрасте от 15 до 50 лет — 59 процентов, а с двумя и более детьми — 41 процент.

Просто игра на большинство?

Да, и можно тут привести в пример Японию. Страна провалилась в кризис, потому что там все больший процент населения составляют старики. И когда идет какой-то политический выбор, они голосуют за тех, кто обещает им увеличение льгот и перераспределение государственных вливаний в их пользу. Например, повышение пенсии или рост расходов на здравоохранение и дома престарелых. Но за счет чего это происходит? За счет поддержки детей, семей. Это процесс с положительной обратной связью, который сам себя усиливает. При отклонении равновесия маятник падает совсем. Чем больше пожилого населения, тем старики больше требуют для себя льгот и денег на это, тем меньше средств остается для молодых. А чем меньше денег для молодых, тем меньше молодые рожают, значит, больше становится пожилых.

Во-вторых, наверное, у некоторых чиновников ностальгия по СССР, где был налог на бездетность. Первенца в Советском Союзе рожали все: хворые, сирые, убогие и прочие. А вот на второго решались уже гораздо реже, причем реже, чем почти во всем мире. Особенно русские, особенно в городах.

Третья причина — банальное непонимание демографических процессов. У нас сейчас ощущаются последствия демографической ямы. С 1987 по 1999 год было резкое падение рождаемости, что сегодня привело к резкому снижению количества потенциальных матерей. Ранее всего эта яма обнаружилась через число рождений первых детей, потому что их рожают матери в более молодом возрасте — в среднем в 26 лет. Туда яма уже пришла.

Второго ребенка в среднем — в 30 лет, а третьего — в 32 года. К женщинам 32 лет демографическая яма еще не пришла. А на когорту 20-26 лет уже влияет вовсю. За счет этого число первенцев в последнее время снижалось на 5-6 процентов в год. Рождения вторых детей только сейчас начинают снижаться на 2-3 процента в год из-за ямы. Чиновники смотрят на абсолютное число рождений первых детей — оно действительно рухнуло с миллиона до 500 тысяч — и хватаются за голову. При этом указанный контекст никто не смотрит, потому что не знают, как, не умеют, не понимают, не владеют методами демографической статистики.

С тем, что матери становятся все старше и старше, надо что-то делать? Не действует здесь принцип, что чем раньше начнет, тем больше детей успеет произвести?

Средний возраст рождения первого ребенка во всем мире увеличивается, кроме некоторых мусульманских стран. А в России до сих пор одна из самых молодых рождаемостей среди развитых стран — 26 лет. Моложе — только в Грузии, Армении, на Украине, если эти страны считать развитыми. Моложе рождаемость и в Азербайджане, Казахстане, Кыргызстане, а из наших регионов — в Чечне, Ингушетии и Дагестане. В этих мусульманских республиках она не стареет. Но означает ли это, что они могут служить нам примером?

Остановить старение рождаемости или тем более развернуть его вспять, вызвав омоложение, сродни смене вероисповедания целой страны. Реально ли это? И зачем? Во всех развитых странах, где рождаемость выше, чем в России, — а таких немало — она везде старше. Средний возраст рождения первенца там — от 28 до 31 года. Женщины после первых гораздо быстрее и чаще рожают вторых и третьих детей

Я считаю, что пока средний возраст появления первенца не достиг 29-30 лет, в постарении рождаемости нет ничего страшного.

Сейчас средний возраст он растёт примерно на 1 год за 7 лет, и более того, это постарение в последний год-полтора почти остановилось. Но рождаемость продолжила падать. Если женщина хочет троих детей, но не рожает, а ждет хорошего партнера, работы, чего-то еще — то с большой вероятностью потом она свой репродуктивный план наверстает быстро. Так сейчас и происходит на Западе. Кроме того, в мире становятся все доступней репродуктивные технологии.

Разве репродуктивные технологии могут существенно повлиять на демографию?

В Дании таким образом уже рождаются десять процентов детей. И эта доля постоянно растет. В России с помощью вспомогательных технологий пока рождаются примерно 2,5 процента. Их доля тоже постоянно увеличивается.

Многие врачи считают, что дети из пробирки — очень дорогие. И стране невыгодно в это вкладываться.

К сожалению, я понимаю, что у нас в стране так не считают. Горизонт планирования — два-четыре года, а на перспективу обычно никто не работает.

Я считаю, что репродуктивные технологии — это тоже один из методов влияния на демографию. Репродуктивные технологии — это ведь не только суррогатное материнство, но и заморозка своих здоровых яйцеклеток. Сейчас в развитых странах женщины по возрасту начинают упираться в границу фертильности (после 36 лет). Некоторые страны уже сейчас частично или полностью оплачивают такие услуги. Это, на мой взгляд, необходимо поддерживать. По мере того как средний возраст рождения первенца растет, репродуктивные технологии будут все больше востребованы.