что такое дата журналистика

Журналистика данных: просто о сложном

Газеты и журналы во все времена использовали различные источники информации, чтобы чем-то подкреплять свои истории. Писатели и журналисты всегда старались докопаться до самой истины и найти факты, статистику и данные, которые подтвердят их слова. Это относится ко всем сферам, будь то выборы, изменение климата или же прогнозы кинопремии “Оскар”.

В последние годы журналистика данных прижилась почти в каждой индустрии. В итоге, спрос на хороших специалистов в этой области продолжает расти: такие компании как Priceonomics, Pandora, Инфографика, РИА-Новости, а также новостные, рекламные и маркетинговые агентства рады принять в свои команды пишущих специалистов, не брезгующих бесконечным копанием в разного рода цифрах, статистиках и графиках.

Однако, если вы еще не знакомы со словосочетанием «журналистика данных», не подумайте, что это плохо. Как раз наоборот, это значит, что вы все делаете правильно. И чтобы помочь предпринимателям понять ценность такого подхода, мы расскажем о том, что такое журналистика данных, чем занимаются эти специалисты и с чего начинать новичкам.

Что это такое?

Журналистика данных — это специализированная деятельность, которая заключается в поиске и распространении новостей. Однако, в отличие от традиционных форм журналистики, она сфокусирована на всевозможных анализах, визуализации данных и превращении этих данных в полноценный рассказ.

Краткая история журналистики данных:

Один из самых ранних примеров дата-журналистики был опубликован в первых изданиях газеты The Guardian в далеком 1821 году. Это была сводка утекшей информации изо всех школ Манчестера, точные количества учащихся (распределенные по полу) и стоимость обучения.

Это был первый раз, когда публика увидела информацию подобного рода. Автор материала посчитал, что такому типу прозрачности информации следует развиваться, если люди хотят изменить существующие условия к лучшему.

Появиление компьютеров способствовало кардинальному смещению фокуса традиционной журналистики. Например, первый пример “журналистики с компьютерной поддержкой” случилсяс в 1952 году, когда с помощью компьютера телекомпания CBS News проанализировали результаты голосования на президентских выборах.

В ранних семидесятых годах появился термин “пунктуальная журналистика”, который подразумевает совершенно новый взгляд на новостные репортажи и основывается на научных методиках, сборе данных и тщательном анализе. Такой подход был нужен журналистам для того, чтобы одновременно быть честными с людьми и сохранять объективность в суждениях.

“Пунктуальная журналистика позволила репортерам расширить свой набор инструментов: теперь они могли писать на темы, которые ранее были полностью или частично недоступны, но при условии внимательного и тщательного контроля, разумеется”, — объясняет профессор и преподаватель журналистики Филип Мейер

Благодаря огромному разнообразию доступной информации, сегодня журналистика данных продолжает развиваться и расширяться. При помощи современных инструментов (таких как инфографики, интерактивные графики) журналисты стали еще более искусными и утонченными рассказчиками. К тому же, новые методы позволяют им выполнять больший объем работы за то же время.

Чем занимаются такие журналисты?

Главная задача журналиста данных — создать такой контент, который прольет свет на злободневные темы и факты, интересные тренды или же на всякие пустяки. Суть в том, что этот контент должен быть получен путем сбора и анализа больших данных, часто скрытых от любопытных глаз и тщательно оберегаемых государством. Именно поэтому такой журналист — это автор, экономист, специалист по обработке данных, их визуализатор и просто “книжный червь” в одном лице.

Сегодня из-за повышенной популярности контента в интернете журналистика данных больше не является уделом лишь крупных издательств и новостных агентств. В наши дни все без исключения бизнесмены и предприниматели находятся в поиске возможностей создавать лучший, более информативный контент, поэтому им приходится постигать новые инструменты и форматы, а среди них и журналистику данных.

Уделяя особое внимание углубленному поиску данных, их анализу и своему нестандартному мышлению, журналисты данных оказываются способны добраться до сути и извлечь нужную информацию из самого беспорядочного контента. Однако, профессия журналиста данных состоит не только из этого — они используют полученные данные миллионами различных способов.

Например, группа студентов Мюнхенского технического университета, которые были поклонниками сериала “Игра престолов”, создали алгоритм, который позволяет вычислить вероятность смерти персонажей.

“Мы хотели описать «Игру Престолов» при помощи данных, собранных нами и другими фанатами о сюжете, персонажах, истории и культуре мира Льда и Пламени, — в общем, обо всем, касающемся данного культурного феномена”.

И у них это получилось. Взгляните на эту таблицу данных, которая прогнозирует, кто из персонажей умрет следующим:

Мужчин в сериале больше и вероятность того, что они умрут — также выше. Средняя вероятность умереть для мужчины — 33%, для женщины — 23%.

Дата-журналисты делают данные привлекательными или интерактивными.

В большинстве случаев, богатый данными контент работает гораздо лучше, если он привлекателен визуально или интерактивен: мозг воспринимает визуальную информацию в 60000 раз быстрее, чем текст.

Учитывая это, многие компании используют данные для создания привлекательного интерактивного контента. Для дата-журналистов это блестящая возможность проявить себя как специалистов в программировании, визуализации и дизайне.

Прекрасный пример — работа от специалистовConcertHotels: они тщательно изучили историю рока, чтобы создать потрясающую иллюстрацию, демонстрирующую 100 лет развития рок-музыки год за годом. При прокрутке и нажатии на определенный жанр играет соответствующая музыка. Также каждому жанру соответствует свой цвет.

Иногда людям нужно нечто большее, чем простые круговые диаграммы и графики, чтобы понять информацию. И журналисты данных прекрасно это понимают. Это значит, что они должны непрерывно совершенствовать свои дизайнерские навыки.

Журналисты данных знают, как написать потрясающую историю

Лучшие дата-журналисты являются, в первую очередь, талантливейшими авторами. Они точно знают, как преподнести информацию так, чтобы создать историю, которая звучит увлекательно и убедительно.

Если вам скажут, что в Нью-Джерси более пяти тысяч людей умерли из-за героина, вы, вероятно, будете удивлены. Но будете ли вы действительно тронуты этой цифрой? Скорее всего, нет. А что, если бы вы увидели такую заметку на новостном сайте, где вам предлагают прокрутить скроллом мышки огромное количество могильных надгробий, каждое из которых символизирует погибшего от героина жителя Нью-Джерси? Произведет ли это на вас большее впечатление, чем “сухие” цифры? Именно так сделали специалисты ресурса NJ.com…

Какими ресурсами пользуются журналисты данных?

В интернете есть великое множество ресурсов, предоставляющих самые различные данные. В вашем распоряжении специальные инструменты по сбору и визуализации данных, которые помогут проникнуть в суть любой информации и разобрать ее до последнего пикселя. Есть также инструменты прогнозирования, которые распознают тренды будущего. Возможности этого информационного мира поистине безграничны!

Представляем вам список полезных ресурсов для начинающих:

Необычные профессии: дата-журналист

Андрей Дорожный, дата-журналист, агентство дата-журналистики Mediagun

Набор данных — он как камера Шредингера. Никогда не знаешь, есть в нем что-то или нет. И эта неопределенность движет мной каждый день.

В 2011 году я работал в небольшой провинциальной газете верстальщиком и делал инфографику — это графический метод объяснения сложной информации. Работа строилась очень просто: верстаешь полосы, ставишь фотографии, если есть время — делаешь графики по цифрам, которые принесет журналист. Мне было интересно рассказывать о сложных процессах простым языком, и в то время инфографика привлекала внимание одним своим присутствием на газетной полосе. Основная ее задача была — побудить к прочтению текста. К тому же картинкой с визуализацией легко поделиться, переслать другу, сохранить себе.

Однажды я сходил на хакатон по дата-журналистике. Там выступал Артур Хачуян — он рассказал, как можно использовать данные соцсетей для создания историй. Это позволило делать такие истории, которые обычными методами журналистики делать невозможно.

Как стать дата-журналистом

Прийти в отрасль сейчас очень просто, конкуренции пока нет. Чтобы пересчитать всех дата-журналистов России, хватит станций екатеринбургского метро. Самый главный навык — это умение рассказывать истории, быть хорошим журналистом. Все остальное — парсинг (сбор данных с сайтов), навыки работы в «Экселе» и программах для визуализации — это лишь инструменты. Не знаю, как стать хорошим журналистом. Я думаю, это надо любить, во время работы находиться в состоянии потока, быть любознательным, иметь широкий кругозор. А навыки работы с программами можно очень дешево получить на Youtube.

Есть несколько неплохих зарубежных сайтов с курсами по дата-журналистике, например, этот. В Москве у ВШЭ есть магистерская программа по журналистике данных. В России много талантливых молодых авторов, но мало кто из них понимает весь потенциал данных. Поэтому самое важное сейчас — это обучение журналистов. Курсов, где можно задавать вопросы и работать с куратором, сейчас не так много.

В российских редакциях пока почти нет вакансий дата-журналистов. Но ничто не мешает любому автору овладеть навыками работы с данными и начать делать материалы. Если читатель оценит их и редакция будет получать нужные метрики, вакансия с хорошей зарплатой образуется сама собой. Так было у меня в «Деловом Петербурге». Мне хотелось делать графику для веба, я бегал по всей редакции и просил у журналистов: «Дайте мне данные». На что один из редакторов сказал: «А ты не хочешь сам их поискать?». И я начал сам искать цифры и делать материалы. Важно не бояться делать новое, экспериментировать, даже когда в результат никто, кроме тебя, не верит.

Как строится работа и что думают друзья

Сейчас моя работа состоит в основном из трех этапов: определение тем и гипотез, поиск и анализ данных, визуализация данных. Кроме работы над отдельными медиапродуктами, я веду свой телеграм-канал, где ищу примеры работ дата-журналистов со всего мира и пишу еженедельную рассылку про данные, связанные с моей жизнью.

Друзьям и знакомым не из отрасли я обычно говорю, что «рисую графики». Потому что, как только ты говоришь слово «журналист», тебе сразу надевают шляпу, дают карандаш и отправляют в газету. Мне кажется не так важно, как называется твоя профессия. Важно, как она влияет на жизнь людей вокруг. У медиа, на мой взгляд, две задачи: развлекать и влиять на принятие решений. Например, график доли нецензурных слов в альбомах Сергея Шнурова — про развлечение, а исследование коммерческой недвижимости — про принятие решений.

Большие данные позволяют персонифицировать материал. Если раньше Росстат давал только общие агрегированные данные, то сейчас можно сделать материал, который будет учитывать пол, возраст, социальный статус читателя. И все повествование может перестраиваться. Вот, например, материал The Washington Post про поколение миллениалов: вводишь год рождения — и дальше весь текст подстраивается под эту цифру.

Когда была перепалка из-за Исаакиевского собора, мы с моим коллегой Сергеем Устиновым провели исследование и выяснили, что Исаакий — единственный прибыльный государственный музей в Санкт-Петербурге. На это пришлось потратить два полных рабочих дня. Данные были из самых разных источников — с bus.gov.ru, из СПАРКа и Минкульта. И это была полезная во всех смыслах работа.

Чего сейчас хотят от данных

Так сложилось, что я много работал в общественно-политических и деловых изданиях, поэтому экономика и политика — мои любимые темы. Из зарубежных команд мне нравится The New York Times — это лучшее в мире сочетание смысла и экспериментов в дизайне. Хорошие дата-команды — у Financial Times, The Washington Post. Отдельно выделю самобытную студию The Pudding, они делают крутые гендерные, культурные и медийные исследования.

Для меня самые сложные задачи — это технические. Часто я понимаю, что хочу получить, но не знаю, как это сделать технически. Знание кода — сложная, но полезная компетенция. А умение сделать продукт дешево, качественно и быстро в условиях небольшого бюджета редакции — самый полезный навык дата-журналиста.

В российских медиа нет традиции аутсорсинга — все привыкли делать у себя: свои журналисты, фотографы, работа на несколько изданий одобряется далеко не везде. С дата-материалами то же самое. Редакции хотят контролировать процесс и чтобы заказ исходил от них. Часто это сложно, потому что нет понимания, сколько времени и ресурсов займет тот или иной анализ. Чтобы сделать качественный продукт на основе данных, лучше, чтобы вся команда работала в ньюсруме. Важна коммуникация между программистами, журналистами и дизайнерами. На Западе успешные дата-команды работают при изданиях, у которых большой доход. Эти издания умеют зарабатывать рекламой, грантами, платной подпиской и готовы вкладывать в том числе в работу с данными.

Что такое дата-журналистика и чем она может помочь любой редакции

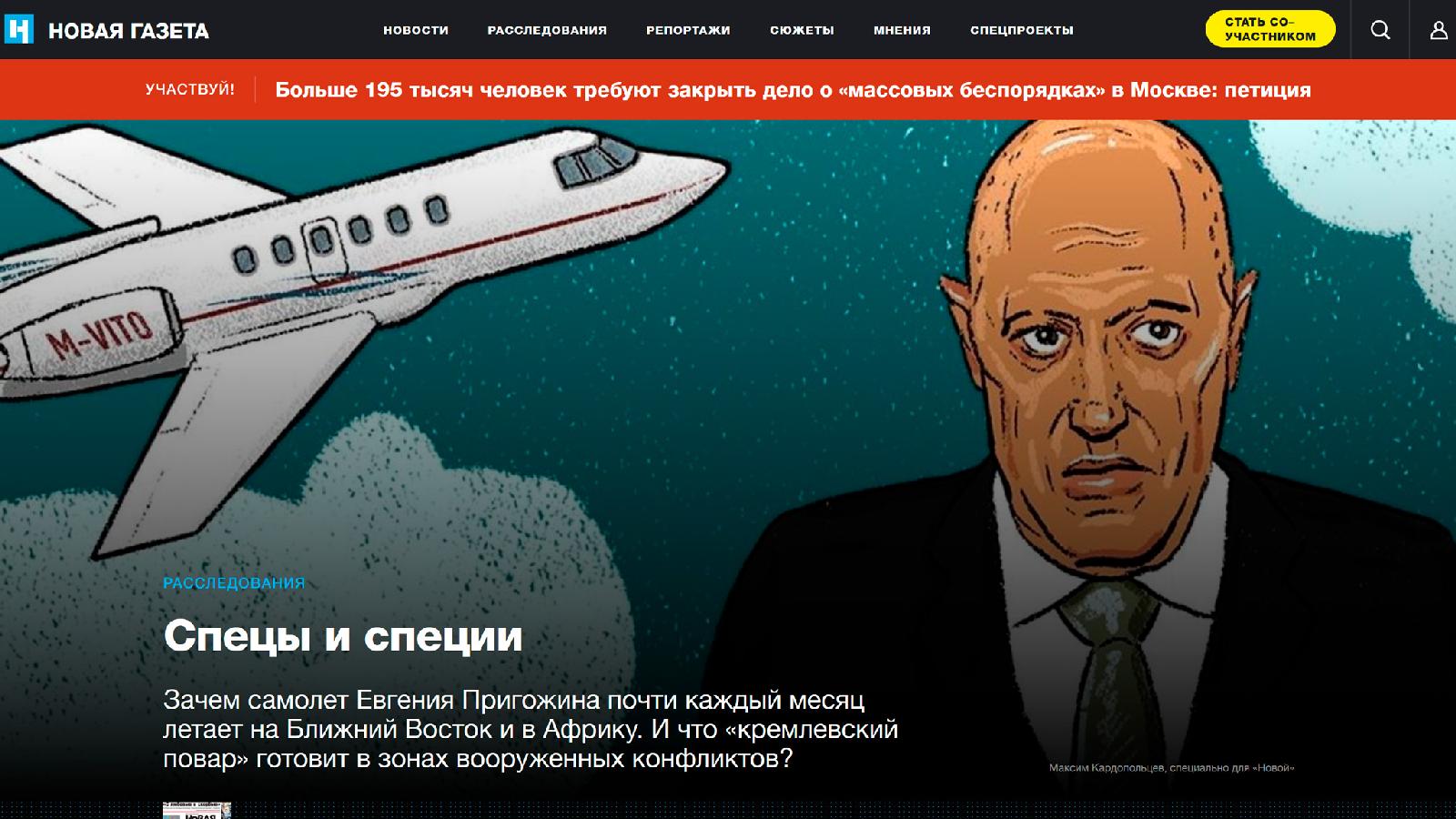

Современный журналист должен уметь все, даже программировать. При этом «Новая газета» — пока единственное российское СМИ, в котором у дата-журналистов есть собственный отдел. ЖУРНАЛИСТ узнал у корреспондента отдела Алеси Мароховской, что такое дата-журналистика и чем она может помочь любой редакции.

— Как в «Новой газете» появился дата‑отдел?

— Он возник чуть больше года назад. Инициатива исходила от издателя «Новой» Дмитрия Муратова, а еще от нескольких корреспондентов и редакторов отдела расследований. «Новая газета» устроила хакатон (это такие посиделки для программистов. — ЖУРНАЛИСТ ) по дата-журналистике, чтобы присмотреть себе кадры. Присмотрели — и запустили дата-отдел, который возглавил Андрей Заякин, сооснователь «Диссернета» — сообщества, которое выявляет плагиат в научных работах. Сейчас в составе три корреспондента: Ирина Долинина, Артем Щенников и я.

— Как распределяете обязанности?

— Все делают всё: кодят (программируют. — ЖУРНАЛИСТ ), собирают данные, визуализируют. Кто-то может сделать готовый визуал, кто-то — черновик, который потом отдаст дизайнеру. Хоть Андрей Заякин и руководитель отдела, сам он не программирует, хотя вроде и умеет, данные не собирает, а выступает в роли аналитика. Мы с Ириной чаще работаем вдвоем, а если нам вдруг покажется, что собственных аналитических навыков недостаточно, можем пойти к Андрею.

Корреспондентам не нужно постоянно быть в редакции — кодить можно и из дома, а вот редактор отдела расследований Роман Шлейнов и Андрей Заякин должны ходить на планерки каждый день. Если появляется задача из текучки, которую можно рассказать с точки зрения данных, — редакция подключает к работе дата-отдел. А в обычное время занимаемся большими расследованиями, потому что мы — часть одноименного отдела.

— Почему дата‑журналистика часто идет рядом с расследовательской?

— Именно в расследованиях мы чаще всего имеем дело с данными. По крайней мере, такой была логика редакции, и она мне очень нравится: умение пользоваться данными может сделать расследование качественнее. Но мы не зацикливаемся на этом формате — есть и материалы о культуре, например, о дискриминации на «Оскаре».

— Изначально он вообще предназначался для освещения новостей хакатона для его участников. Мы поняли, что там собрались люди, заинтересованные в данных, и сказали, что переделываем этот канал в дата-блог. Хотим рассказывать и о других дата-историях.

— Раньше «Новой» была не нужна журналистика данных, раз отдел открыли только сейчас?

— Западные СМИ уже давно поняли, что в данных есть много историй. А специалисты без навыков программирования, анализа и визуализации данных рассказать их уже не могут. Для этого нужны специальные люди — дата-журналисты. Вот редакция и решила, что пора обзавестись собственным отделом. К тому же «Новая» стала первым и до сих пор единственным из всех российских СМИ, кто решил целый отдел посвятить исключительно этому виду журналистики. Хотя, когда я стажировалась, помогала отделу расследований с технической стороны — работала с данными. Поэтому дата-журналистика начала появляться в «Новой» еще за год до создания отдела.

— Мне кажется, как раз в это время стала активно обсуждаться дата-журналистика. В Вышке (Высшей школе экономики. — ЖУРНАЛИСТ ) появилась магистерская программа по этому направлению, многие корреспонденты «Новой» начали интересоваться тем, как это работает, все стали спрашивать: что это, без этого никуда?

— Что важнее: текст или его упаковка?

— Все очень важно. Мы боремся за то, чтобы наш материал выглядел красиво. Кого-то вполне может устроить кривой график из Excel (и подобные у нас, к сожалению, тоже выходят, когда совсем нет времени). Например, нашему редактору Андрею главное, чтобы было понятно. Но он физик с образованием, и понятно ему намного больше, чем обычным людям. Так что стараемся оформлять материалы так, чтобы человек не сидел три часа над графиком и пытался разобраться. Нужно, чтобы читатели увидели историю в каждой части проекта.

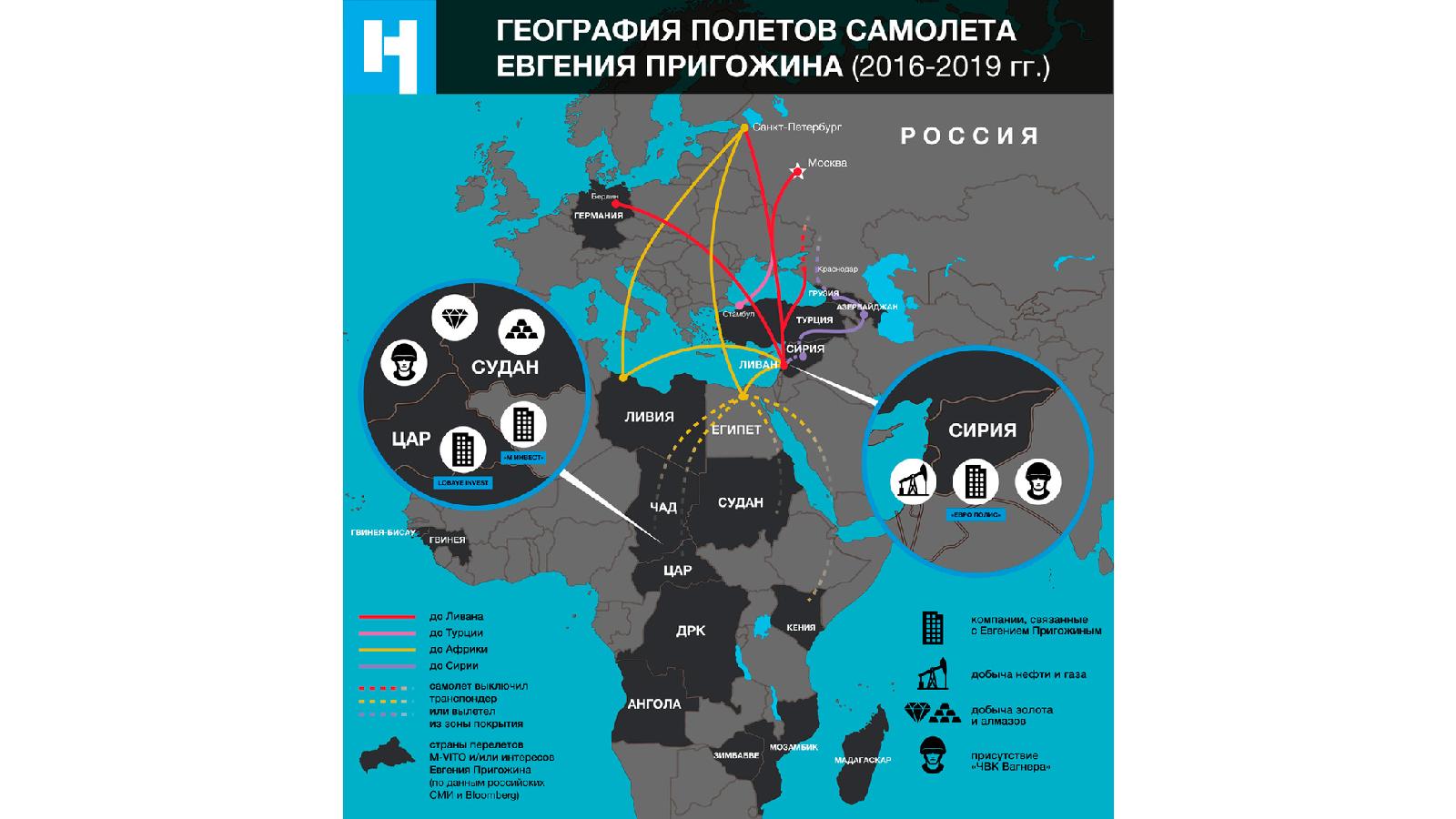

— Внезапно. Мы попали на лекцию, на которой рассказывали о том, как отслеживать самолеты. Есть, оказывается, база данных, которую можно посмотреть и узнать, кто, куда и как летает. Первой идеей было проверить Пригожина. Он ведь отрицал связь с тем, что происходит в Африке и Сирии. Его дочь выкладывала в Instagram посты с этим самолетом, и еще один источник поделился с нами фотографиями, так что мы точно знали, что не ошиблись.

Проверили по базе и выяснили, что Пригожин действительно летает на нем в Сирию и Африку. Возникает вопрос: раз ты позиционируешь себя как обычный бизнесмен, почему выбираешь такие опасные места для путешествий?

Если открыть FlightRadar в режиме онлайн и посмотреть, сколько самолетов пролетает над Сирией, поймете, что очень мало авиакомпаний так рискует. Евгений Викторович Пригожин идет на этот риск, хотя все отрицает. Вот вам и история.

— Не боитесь писать о таких людях?

— Перед выпуском расследования о Пригожине мы отправили ему письмо со всеми вопросами, которые должны были задать. Он ответил нам не очень приятной фразой вроде «не суйте свой нос туда, куда собака *** не сует». Прозрачный такой намек, но это единственная угроза, которая в наш адрес поступала.

Какая-то доля страха — это нормально, так и должно быть. Но у меня нет паники, когда я думаю, что вот сейчас выпущу и что-нибудь сразу случится. Всегда держу в уме, что эти люди опасны и могут сделать что-то плохое, поэтому соблюдаю меры безопасности.

1. Двухфакторная аутентификация, не привязанная к телефону. Часто любят взламывать аккаунты журналистов в соцсетях и либо получать оттуда информацию, либо компрометировать хозяина страницы и писать другим сообщения от его имени.

2. Менеджер паролей. Проще завести такой и помнить один большой пароль от него, а внутри будут лежать сложные сгенерированные пароли, которые не нужно запоминать. Поэтому если меня, грубо говоря, начнут пытать, я не смогу назвать пароли от соцсетей, потому что не знаю их.

3. Знать, что делать во время слежки. Чаще всего перед тем, как сделать журналисту что-то плохое, за ним организуют слежку. О том, как вести себя, определить, правда ли за вами следят, есть лекции. Первый человек, которому нужно рассказать об этом, — твой редактор и главред. Не нужно бояться выглядеть параноиком. Старайтесь не ходить поздно. Некоторые мои коллеги вообще возвращаются домой разными путями, хотя я в этом вижу мало смысла — обычно журналистов убивали в подъезде их дома, перемены дороги от этого не спасут.

— Когда вы начали заниматься дата‑журналистикой?

— Я оканчивала бакалавриат факультета журналистики в ВШЭ и думала, на какую бы программу в магистратуре подать документы. Хотелось чего-то совсем нового, а тут как раз открывалась журналистика данных, про которую не знала вообще ничего. Сначала было ужасно скучно, хотела даже уйти, а потом попала на лекцию Transparency International. На ней Антон Поминов и Илья Шуманов, генеральный директор и его заместитель, вышли в зал и сказали: «Помните расследование Навального и «Новой газеты» про Чайку? Хотите, объясним, как такое получилось?»

Для всех студентов оно было каким-то магическим — там упоминались всевозможные документы, данные, непонятно откуда взятые. И нам рассказали, где эти данные найти, что на самом деле многие из них доступны, а мы просто об этом не знаем, что куча историй лежит на поверхности. Сразу после лекции подошла к ним и попросилась на стажировку, мне дали визитку.

— Я тогда училась с Ирой Долининой, с которой теперь работаю, и когда нужно было проходить преддипломную практику, мы с ней отправили туда свои резюме. Мое было совершенно дурацким — зачем-то написала, что играю на гитаре. Спустя какое-то время мы вместе с Ильей Шумановым смеялись над этим — прислали какую-то тупость, а нас все равно приняли, но он сказал: «Таких у нас еще не было, вот и решили попробовать». На стажировке нам сразу же доверили масштабную работу с данными — провести расследование, которое потом вышло на «Медузе». Для студентов это был успех.

— К моменту стажировки нужно было уметь программировать?

— Нет, тогда это еще не требовалось. Уже потом поняла, что с помощью кодинга мы могли бы облегчить себе работу в несколько сотен раз. Например, вместо того чтобы тратить столько времени на получение выписки из Росреестра в читаемом виде, можно было воспользоваться скриптом. Тогда мы все делали руками, поступили на программу с нулевыми знаниями в программировании, но преподаватель на первом же занятии сказал, что может научить программировать даже табуретку.

— Чем дата‑журналист отличается от обычного?

— Только навыком сбора, обработки и анализа данных. Нас, как первых выпускников магистерской программы, часто зовут сделать motivational speech (мотивационное выступление). И я чаще всего говорю, что дата-журналистика — такая же журналистика, только в ней общаются не с людьми, а с данными. Представьте, что это тот же герой, которому вы задаете вопросы, хотите узнать его историю. А для того, чтобы общаться с данными, нужно знать их язык. И обычно это язык программирования python. Других отличий нет.

— Журналистика данных — это больше о журналистике или все‑таки о программировании?

— Это связанные вещи. Как можно сказать, чего больше в интервьюировании — журналистики или задавания вопросов? Для истории вы собираете данные или анализируете уже готовую информацию. А чтобы это сделать, нужно написать код — потратить время на программирование, а потом уже с результатом работать как журналист.

— Как дата‑журналист работает с сайтами?

Дата-журналистика: как рассказать историю, используя открытые данные и графический дизайн

За последние десять лет у журналистов-расследователей появились новые инструменты и возможности. Во всех крупных мировых СМИ стали появляться визуализации, основанные на анализе открытых данных. Такие материалы вызывают общественный резонанс, а их авторы становятся лауреатами Пулитцеровской премии. Вскоре дата-журналистика стала настолько самостоятельным жанром, что для работ в ее области была создана специальная премия — Data Journalism Awards.

Журналистика данных — это новый междисциплинарный метод сторителлинга, основывающийсяанный на работе с открытыми данными, статистикой, аналитикой, информатикой и дизайном. Развитие Иинтернета и технологий позволило использовать его как дополнение или даже альтернативу традиционным журналистским расследованиям. После того как в сети появился большой массив открытых данных, непосредственная коммуникация с источниками информации стала далеко не единственным способом изучения и описания реальности. Расследования нового формата стали строиться на сборе и анализе сухих данных, которые впоследствии превращались в яркую интерактивную визуализацию, доносящую сложную информацию до читателя легко и убедительно. Постепенно отделы, специализирующиеся на дата-журналистике, появились во многих крупных мировых СМИ, например,: в The Guardian, The New York Times, BBC, Reuters, Bloomberg, The Washington Post, The Wall Street Journal и других. Американское интернет-издание FiveThirtyEight и британско-русский ресурс Bellingcat публикуют расследования, основанные исключительно на методе анализа данных из открытых источников.

Одним из главных преимуществ дата-журналистики считается достоверность полученной информации: вероятность того, что история, основанная на комментариях интервьюируемых, объективна, всегда меньше, чем у историяи, воссозданнаяой с помощью качественно проанализированных данных. Статистика помогает проверить слухи и сплетни.

В The Washington Post появилась серия историй о проблемах бездомных. Материал, опубликованный в The Guardian рассказывает о новых подробностях дела Эдварда Сноудена. Журналисты Istories узнали о реальных масштабах разлива нефтепродуктов в России. РБК сделал материал о регионах, где от ВИЧ умирают чаще, чем от убийств, суицида и ДТП вместе взятых.

Работа с big data становится единственным инструментом, позволяющим объяснить происходящее, когда ответов на вопросы не дает никто. Так, вВ начале пандемии, когда весь мир оказался в условиях карантина (и онлайна), визуализация данных, рассказывающая о распространении вируса и количестве заболевших, появилась на сайтах многих зарубежных изданий. Журналисты The Telegraph предложили своим читателям инструмент, измеряющий количество зараженных коронавирусом в ближайшей к ним локации с помощью почтового индекса. В The Washington Post выпустили материал, наглядно показывающий механику распространения инфекций в целом.

Журналисты The New York Times создали интерактивную карту, которая показывает, как коронавирус распространялся по миру. «Медиазона» подсчитала, сколько медицинских сотрудников стали жертвами вируса в России.

Для работы с big data не обязательно быть программистом или аналитиком — достаточно увидеть проблему в сухих данных и превратить ее в историю для публикации. Создание дата-материала состоит из разработки темы и гипотезы, поиска данных, их извлечения (скрейпинга), анализа и визуализации. Каждый этап предполагает владение специальными инструментами.

За последние несколько лет в России появились образовательные проекты, где можно научиться работать с данными, заниматься их парсингом, анализом и очисткой, а также собирать на их основе истории. Первая и пока единственная в России двухлетняя магистерская программа по направлению «Журналистика данных» есть в ВШЭ. Существуют и обучающие интенсивы. В 2019 году «Яндекс.Практикум» запустил шестимесячный курс «Дата-аналитика». В этом же году журнал Strelka Mag совместно с ведущими дата-журналистами России открыл ежегодную школу дата-журналистики. Третий интенсив пройдет с 8 по 25 апреля. Преподавать в школе будут Андрей Дорожный, Дада Линделл и Александр Богачев.