что такое бурханить на байкале

Республика Бурятия

Краеведческий портал

Районы

А. Карнышев: Зачем нужно бурханить?

Сайт Кабанского района «Край у Байкала» очень популярен не только среди местных, но и у краеведов республики. Здесь можно найти замечательные работы по истории и культуре народов Кабанского района, хотя материала не так уж и много, но сайт продолжает пополняться новыми работами, фотографиями. Вашему вниманию предлагается статья «Зачем нужно бурханить?»

Зачем нужно бурханить?

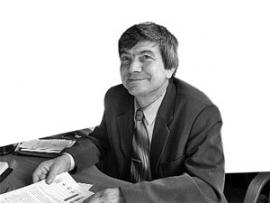

Иркутский ученый Александр Карнышев написал книгу о превращениях Байкала. В ней он убедительно доказал, что коренные жители озера по своей психологии более близки японцам, чем россиянам. Также он показал на примерах, почему, отправляясь на озеро, обязательно нужно бурханить.

Клятвенное место

В книге «Байкал таинственный, многоликий и разноязыкий» Александр Карнышев рассказывает много такого, что раньше было неизвестно или хорошо позабыто. Например, все жители Прибайкалья помнят о Шаман-камне и о легенде, с ним связанной: старик Байкал бросил этот камень вслед Ангаре, своей дочери, которая сбежала к Енисею. Буряты называют его «скалой, заставляющей вздрогнуть».

Оказывается, этот камень считался у аборигенов «клятвенным местом». Если кто-то совершил какое-либо преступление и не сознавался в этом, его привозили к Шаман-камню на лодке и просили обнять камень, торчащий из воды в самом истоке Ангары. Если человек действительно был виновен, он вздрагивал, и его вина считалась доказанной.

— Я думаю, здесь был чисто психологический опыт, — рассказывает Александр Дмитриевич, дипломированный психолог. — Человек, совершивший неблаговидное деяние, подспудно ожидал наказания. И вывоз к камню был для него стрессом. Вот преступник и вздрагивал!

Смерть на Байкале

Александр Дмитриевич Карнышев много размышляет в своей книге над тем, какую суровую дань Байкал берет с людей за то, что они живут на его берегах.

— Жители моей малой родины, села Оймур, что у Байкала, хорошо знают «традицию» озера ежегодно «прибирать» жизни неосторожных жителей прибрежья, — говорит Александр Дмитриевич.

Обычно это случается или в летний период, во время неожиданных ветров, или в пору ледостава. Байкал как бы берет дань человеческими судьбами и горем окружающих.

Александр Дмитриевич приводит в своей книге рассказ одного рыбака, который чудом остался в живых после бури на озере. Однажды четверо жителей Оймура поехали на Байкал на дюралевой лодке порыбачить. Когда они уже были довольно далеко от берега, налетела Сарма — самый жестокий и неожиданный байкальский ветер. Лодку тут же перевернуло. А так как стоял ноябрь и вода была очень холодная, трое оказавшихся в воде продержались недолго.

Они уходили один за другим, отцепляясь от лодки и прощаясь с товарищами скупыми словами: «Не могу больше, ребята. Прощайте! До встречи. » Четвертый рыбак, которому удалось выжить и спастись, несколько лет не мог рассказать никому об этом случае. И только однажды, разгорячившись от выпитой водки, решился на рассказ о последних минутах погибших.

— Такое хладнокровное отношение к собственной гибели, по-видимому, в духе Байкала, — уверен писатель Карнышев.

Запреты Байкала

Буряты традиционно жили на Ольхоне, в Приольхонье и Цаганской степи. У местных жителей всегда существовало уважительное отношение к Байкалу, и они свято придерживались различных табу, о которых очень хорошо знает автор книги:

— Я с детства знал о запретах, которые чтили местные жители: стирать в водах Байкала нельзя, плевать в воду — Боже упаси! У некоторых бурят запрещалось разжигать огонь возле Байкала, — рассказывает Александр Дмитриевич. — А у русских таких запретов не было. Почему? Потому что большинство жителей Байкала воспринимали озеро как нечто временное в их жизни. Ведь большинство из них были каторжными ссыльными.

Истинное отношение к Байкалу, считает автор книги, сформировалось только к концу двадцатого века. И то благодаря работе экологов и зеленых. Интересно, что многие запреты, которые существовали у местных жителей с древнейших времен, сейчас принимаются и у русских. Например, у всех народов, исповедующих шаманизм, нельзя было выезжать на Байкал, не принеся ему маленькой жертвы. — Полагалось побурханить, — рассказывает Александр Дмитриевич, — покапать или сбрызнуть молоком у священного места. Я с детства помню, как байкальские рыбаки, прежде чем отправиться в море, капали водкой: «Байкал, обереги, помоги рыбы добыть! Мы тебя чтим, мы повинуемся тебе. » Можно было еще монеты бросить в воду.

История с фотографией

Когда уже была написана книга, к Александру Карнышеву пришла его бывшая аспирантка Полина и принесла странную фотографию. Она рассказала интересную историю, связанную с этим снимком. Как-то несколько иркутян решили поехать на Байкал на собственном катере отдохнуть. Но не «сбрызнули» перед отъездом. Поэтому, считают они, и началась буря, как только катер вышел в исток Ангары.

Совершенно неожиданно, так же как и начался, дождь прошел, буря стихла, и пассажиры катера уселись у кормы, наблюдая за волнами. Один из путешественников сфотографировал эту картину. И только при проявлении на фото обозначилось лицо старика с седой бородой, с усами, в бурятском малахае и с раскосыми глазами. Еще у старика ясно обозначились рожки. Может быть, это был злой дух, в которого так верят местные буряты и эвенки?

Еще автор повествования о Байкале рассказал, что в одной древней арабской книге озеро называется Бахр-Албака, что в переводе на русский означает «море ужасов» или «море, сложенное из двух рогов». Интересно, что на фото ясно видны два небольших рога, которые похожи на два бревна. Но никаких бревен на воде не было — иначе катер бы не прошел.

Похожи на японцев

Александр Дмитриевич Карнышев — профессиональный психолог, доктор наук. Поэтому ему была очень любопытна психология людей, живущих на Байкале, и гостей. Проведя анкетирование жителей Прибайкалья, других россиян и японцев, он выяснил, что байкальцы ближе к японцам.

— Мы ведь все азиаты, — уверен Александр Дмитриевич. — Поэтому нам так свойственны хлебосольность и гостеприимство. И это в первую очередь всегда отмечают иностранцы.

Хотя в последнее время и здесь стали ощущаться перемены. Так, выяснилось, что немцы, побывавшие на Байкале, совсем не считают коренных жителей очень гостеприимными. Оценивая их по опроснику, они «гостеприимность» поставили на пятнадцатое, последнее, место. А те жители Германии, которые еще не были на Байкале, ставят гостеприимство на первое место, ожидая именно это качество встретить у местных жителей.

Как поехать на Байкал и не поссориться с местными духами

Священные места, древние обряды и традиции, о которых нужно знать путешественнику

На острове Ольхон до сих пор живы древние обряды поклонения духам Байкала. К ним стоит относится с уважением даже тем, кто просто приехал сюда на выходные, — иначе обидчивые духи могут основательно испортить отдых. Евгения Анфимова вернулась из поездки на Ольхон и рассказала, как правильно себя вести в священных местах Байкала.

В культуре народов Сибири, исповедующих буддизм и шаманизм, не принято считать человека хозяином мира. Венец творения — это природа, которая на Байкале с давних времён обожествляется, почитается и оберегается.

Для любого бизнеса на этих территориях существует требование — экологическая ответственность. Местные жители содержат землю в чистоте, не меняют рельеф под свои «хотелки», не вырубают лес у воды и выращивают деревья на подъеденной эрозией почве, чтобы укрепить берега. А если им что-то не под силу, то помощи просят у духов.

Байкальске земли мирно существуют на стыке религий. В традициях проведения обрядов смешиваются обычаи буддизма и шаманизма. Духи, которых почитают и задабривают — это и мифические божества, и некогда жившие шаманы, и духи рода — предки местных народов, которым поклоняются у родовых столбов.

Места поклонения духам здесь называют «бурханами» или более старинным словом «обо». Здесь нет высоких соборов и сияющих дацанов. Молитвы возносят у сэргэ — ритуальных столбов, которыми буряты отмечали свои родовые земли. Местом поклонения могут служить и простые деревья или камни, обвязанные цветными ленточками и молитвенными полотнами. Их можно встретить в степи, на холмах, на берегу или просто вдоль дороги.

До паромной переправы на остров Ольхон из Иркутска — три часа езды по асфальтированной дороге, ползущей вдоль леса, а затем между пустынных степных холмов. Ольхон — это самый большой остров Байкала, который называют местным энергетическим центром.

Первая остановка — стелла Ольхонского района. Здесь путешественники оставляют дары в виде монет, ленточек, сладостей и сигарет — всего, чем могут поделиться, чтобы попросить хорошей дороги и ясной погоды. Простым туристам, как правило, не знакомы тонкости обрядового мастерства, поэтому в качестве дара духам идет все, что есть под рукой.

Местные шаманы советуют бурханить пшеном и молоком, можно оставить табак. Для краткого обряда можно использовать чай или любой крепкий алкоголь — например, коньяк или тарасун — бурятскую молочную водку. В напиток нужно макнуть безымянный палец, затем щелчками разбрызгать капли по четырём сторонам света, начиная с той стороны, откуда светит солнце. Около жертвенника оставляют зёрна, жёлтые монеты и водят троекратные хороводы.

Существует много версий, почему духам подносят именно жёлтые монеты — золото или медь. В начале XX века множество медных монет вместе с принадлежностями для шаманских обрядов исследователи обнаружили в пещере мыса Бурхан. Считалось, что изначально недобрые духи считают это щедрым подношением и меняют гнев на милость. Другая версия любви духов к жёлтому металлу — последствия золотодобычи на берегах Байкала, которая была губительна для рельефа и экосистемы озера. Старатели изуродовали берег и вывезли такое количество ресурсов, что по сей день считается дурным тоном увозить с собой даже безобидные камушки с берега. А дары в виде жёлтых металлов будто бы возвращают золото домой к радости местных духов.

По мере приближения к острову обо появляются всё чаще. Встречаются и жертвенные камни с современными беседками, и одиноко стоящие старые родовые столбы. Мы делаем остановку перед селом Еланцы — на рубеже XIX и XX веков на этом месте стоянка кочевников превратилась в осёдлое селение Шулута. В XXI веке от селения не осталось даже руин, но это место осталось священным, и в 2000 году к обо подвели дорогу, сделали мемориальную доску, беседку для отдыха и мусорные баки, чтобы место поклонения духам не превратилось в свалку. Молочной водки у нас нет, поэтому льём коньяк и кладём жёлтые монеты.

Духа, которого почитают и задабривают в этом месте, зовут Барнашка Батуханов. Это реальный человек, один из самых известных бурятских предсказателей, доживший до 94 лет. Он умер в 1924 году, но здесь до сих пор чтят его память. Барнашка не умел писать, поэтому передавал пророчества членам своей семьи из поколения в поколение, а также ходил по селам на берегу Байкала, заходил в дома и лично рассказывал людям о своих видениях. Предсказания не всегда были радостными, поэтому нередко Барнашка уходил из домов оскорблённым и даже побитым. Его считали сумасшедшим до тех пор, пока предсказания не стали сбываться. Сейчас пророчества Барнашки хранят и передают новым поколениям его правнуки.

Следующая остановка в десятке километров от села Еланцы — это, пожалуй, самый большой бурхан на пути до переправы. Рядом со столбами — отличная парковка на дюжину автомобилей и табличка, которая предупреждает о том, что мы въезжаем в национальный заповедник, и призывает к добру в душе и бережному отношению к природе. Такие столбы говорят о том, что в землях властвуют духи-хозяева, или духи-эжины. Их нужно благодарить за то, что впустили на свои земли, и просить о добром пути в дальнейшем.

Положено — значит положено. Всю дорогу до Ольхона мы исправно делали подношения духам и просили о хорошей погоде: с самого утра небо было затянуто тучами и моросил противный дождь. И если изначально мы были настроены скептически, под вечер скепсис начал сменяться робкой верой в чудеса. К концу дня, когда мы подъехали к переправе на Ольхон, холодный ветер стих, дождь перестал, а небо из серого стало красно-оранжевым. За время переезда на пароме тяжёлые тучи рассеялись окончательно, и на другом берегу мы оказались уже под чистым звёздным небом.

Карнышев Александр: «Зачем нужно бурханить?»

Вы здесь

Новости ogirk.ru

Оглавление

Байкальские традиции

Иркутский ученый Александр Карнышев написал книгу о превращениях Байкала. В ней он убедительно доказал, что коренные жители озера по своей психологии более близки японцам, чем россиянам. Также он показал на примерах, почему, отправляясь на озеро, обязательно нужно бурханить.

Клятвенное место

В книге «Байкал таинственный, многоликий и разноязыкий» Александр Карнышев рассказывает много такого, что раньше было неизвестно или хорошо позабыто. Например, все жители Прибайкалья помнят о Шаман-камне и о легенде, с ним связанной: старик Байкал бросил этот камень вслед Ангаре, своей дочери, которая сбежала к Енисею. Буряты называют его «скалой, заставляющей вздрогнуть».

Оказывается, этот камень считался у аборигенов «клятвенным местом». Если кто-то совершил какое-либо преступление и не сознавался в этом, его привозили к Шаман-камню на лодке и просили обнять камень, торчащий из воды в самом истоке Ангары. Если человек действительно был виновен, он вздрагивал, и его вина считалась доказанной.

— Я думаю, здесь был чисто психологический опыт, — рассказывает Александр Дмитриевич, дипломированный психолог. — Человек, совершивший неблаговидное деяние, подспудно ожидал наказания. И вывоз к камню был для него стрессом. Вот преступник и вздрагивал!

Смерть на Байкале

Александр Дмитриевич Карнышев много размышляет в своей книге над тем, какую суровую дань Байкал берет с людей за то, что они живут на его берегах.

— Жители моей малой родины, села Оймур, что у Байкала, хорошо знают «традицию» озера ежегодно «прибирать» жизни неосторожных жителей прибрежья, — говорит Александр Дмитриевич.

Обычно это случается или в летний период, во время неожиданных ветров, или в пору ледостава. Байкал как бы берет дань человеческими судьбами и горем окружающих.

Александр Дмитриевич приводит в своей книге рассказ одного рыбака, который чудом остался в живых после бури на озере. Однажды четверо жителей Оймура поехали на Байкал на дюралевой лодке порыбачить. Когда они уже были довольно далеко от берега, налетела Сарма — самый жестокий и неожиданный байкальский ветер. Лодку тут же перевернуло. А так как стоял ноябрь и вода была очень холодная, трое оказавшихся в воде продержались недолго.

Они уходили один за другим, отцепляясь от лодки и прощаясь с товарищами скупыми словами: «Не могу больше, ребята. Прощайте! До встречи. » Четвертый рыбак, которому удалось выжить и спастись, несколько лет не мог рассказать никому об этом случае. И только однажды, разгорячившись от выпитой водки, решился на рассказ о последних минутах погибших.

— Такое хладнокровное отношение к собственной гибели, по-видимому, в духе Байкала, — уверен писатель Карнышев.

Запреты Байкала

Буряты традиционно жили на Ольхоне, в Приольхонье и Цаганской степи. У местных жителей всегда существовало уважительное отношение к Байкалу, и они свято придерживались различных табу, о которых очень хорошо знает автор книги:

— Я с детства знал о запретах, которые чтили местные жители: стирать в водах Байкала нельзя, плевать в воду — Боже упаси! У некоторых бурят запрещалось разжигать огонь возле Байкала, — рассказывает Александр Дмитриевич. — А у русских таких запретов не было. Почему? Потому что большинство жителей Байкала воспринимали озеро как нечто временное в их жизни. Ведь большинство из них были каторжными ссыльными.

Истинное отношение к Байкалу, считает автор книги, сформировалось только к концу двадцатого века. И то благодаря работе экологов и зеленых. Интересно, что многие запреты, которые существовали у местных жителей с древнейших времен, сейчас принимаются и у русских. Например, у всех народов, исповедующих шаманизм, нельзя было выезжать на Байкал, не принеся ему маленькой жертвы.

— Полагалось побурханить, — рассказывает Александр Дмитриевич, — покапать или сбрызнуть молоком у священного места. Я с детства помню, как байкальские рыбаки, прежде чем отправиться в море, капали водкой: «Байкал, обереги, помоги рыбы добыть! Мы тебя чтим, мы повинуемся тебе. » Можно было еще монеты бросить в воду.

История с фотографией

Когда уже была написана книга, к Александру Карнышеву пришла его бывшая аспирантка Полина и принесла странную фотографию. Она рассказала интересную историю, связанную с этим снимком. Как-то несколько иркутян решили поехать на Байкал на собственном катере отдохнуть. Но не «сбрызнули» перед отъездом. Поэтому, считают они, и началась буря, как только катер вышел в исток Ангары.

Совершенно неожиданно, так же как и начался, дождь прошел, буря стихла, и пассажиры катера уселись у кормы, наблюдая за волнами. Один из путешественников сфотографировал эту картину. И только при проявлении на фото обозначилось лицо старика с седой бородой, с усами, в бурятском малахае и с раскосыми глазами. Еще у старика ясно обозначились рожки. Может быть, это был злой дух, в которого так верят местные буряты и эвенки?

Еще автор повествования о Байкале рассказал, что в одной древней арабской книге озеро называется Бахр-Албака, что в переводе на русский означает «море ужасов» или «море, сложенное из двух рогов». Интересно, что на фото ясно видны два небольших рога, которые похожи на два бревна. Но никаких бревен на воде не было — иначе катер бы не прошел.

Похожи на японцев

Александр Дмитриевич Карнышев — профессиональный психолог, доктор наук. Поэтому ему была очень любопытна психология людей, живущих на Байкале, и гостей. Проведя анкетирование жителей Прибайкалья, других россиян и японцев, он выяснил, что байкальцы ближе к японцам.

— Мы ведь все азиаты, — уверен Александр Дмитриевич. — Поэтому нам так свойственны хлебосольность и гостеприимство. И это в первую очередь всегда отмечают иностранцы.

Хотя в последнее время и здесь стали ощущаться перемены. Так, выяснилось, что немцы, побывавшие на Байкале, совсем не считают коренных жителей очень гостеприимными. Оценивая их по опроснику, они «гостеприимность» поставили на пятнадцатое, последнее, место. А те жители Германии, которые еще не были на Байкале, ставят гостеприимство на первое место, ожидая именно это качество встретить у местных жителей.

Буряты в XXI веке эксклюзив

Жалко, конечно, что сегодня не увидеть красавиц в традиционных одеждах, складные юрты сменили новостройки, а бурятские богатыри пересели с лошадей на машины, но тихие отголоски древности все еще будоражат сознание путешествующих жителей мегаполисов.

Происхождение

Бурятский этнос образовался из различных монголоязычных групп, по истории народа «прогулялись» Чингисхан, Китайская и Российская империи. Будучи кочевниками, занимались буряты охотой, рыболовством и скотоводством. Скитания, междоусобицы, смешение кровей и вообще бурная кочевая жизнь осложняют изучение происхождения этого народа.

Современная Бурятия представляет собой микс национальной и соседских культур. Так, например, традиционные шаманские верования соседствуют с христианством, буддизмом и их течениями, а на территории Республики Бурятия существуют два государственных языка – русский и бурятский.

Традиции рода

Как рассказал Андрей Куркутов, представитель бурятской молодежи, студент из Иркутска, выступивший одним из наших гидов по бурятской культуре, сейчас традиции различных родов соблюдаются не так часто, как хотелось бы. «Современная молодежь стремится к традициям своих предков, но они не ставят это первостепенной задачей. В основном, раз в год все собираются у себя на малой родине всем родом для проведения различных обрядов, костюмы не надевают, так как не считают это целесообразным», — добавил Андрей.

Однако некоторые традиции все же соблюдаются, видимо, благодаря старшему поколению. Например, у бурят шаманского толка ежегодно проходит древний праздник Тайлаган, на котором совершался обряд жертвоприношения Великому духу. Выглядит это примерно так: на шест закрепляется голова лошади, снятая вместе со шкурой и ногами, а жертвенное мясо жарится на костре и подается на стол вместе с тарасуном – молочной водкой

Культура

Если вам когда-нибудь посчастливится оказаться в Бурятии, стоит обязательно посмотреть на древний и очень красочный танец Ехор. По словам Андрея Куркутова, бурятская молодежь собирается вместе на ночь Ехора, надевает традиционные костюмы, танцует и веселится.

На первый взгляд, кажется, что станцевать Ехор может любой, но, как правило, новичку это оказывается не под силу из-за неудобного раскачивающегося движения согнутых рук. Выглядит танец очень красиво: хоровод собравшихся похож на Солнце, все идут по кругу и поют. В древности этот танец имел сакральное значение и исполнялся только в особенных случаях.

Верования

Шаманизм представляет собой сложное явление, и его часто ошибочно приравнивают к магии и колдовству. Жрец верования – шаман, как принято считать, способен впадать в экстатический транс, связываться с духами. Шаманизм нацелен на непосредственное восприятие мира, постижение взаимосвязи природы и человека.

Некоторые бурятские семьи даже в городских квартирах выполняют не сложные шаманские обряды.

«Священное море»

Байкальские места издревле считались святыми у бурятского народа. Им посвящено множество песен, легенд, даже некоторые орнаменты одежды или жилища повторяют волны озера.

Байкал, в представлении коренного населения, это отдельное живое существо, со своим характером и настроением. И правда, когда попадаешь на озеро, погода рядом с ним совершенно отличается от той, что в то же время, например, в Иркутске. Об озере сложено множество легенд, которые может рассказать вам любой местный мальчишка. Самая известная рассказывает о дочери Байкала Ангаре, которая пыталась сбежать от отца к возлюбленному, но тот, пытаясь остановить ее, бросил ей вдогонку скалу, но промахнулся. Так и отмечен исток реки Ангара из Байкала огромной скалой – Шаман-камнем.

Эта легенда, как оказалось, связана сразу с двумя фактами. Во-первых, это объяснение, почему 336 рек и ручьев впадают в Байкал, и только одна Ангара вытекает из него. Во-вторых, легенда поясняет особое отношение бурят к Шаман-камню, как к священному месту, где раньше приносили жертвы и оставляли преступников на суд Байкала. Если воды его забирали, значит, он был виновен, если нет – то и люди его прощали.

Байкал такого же загадочного происхождения, что и сами буряты. Ученые утверждают, что такие старые озера со временем зарастают илом или превращаются в болото, но вода в Байкале самая чистая на планете.