что такое бражка в детских потешках

Чему учит детей игра в ладушки?

Игру в ладушки знают все. Воспринимается она как чисто и абсолютно детская — в отличие от тех же салок и жмурок, в которые можно при желании поиграть и взрослым. Да ведь раньше и играли! Причем по-разному: и для развлечения, и в некоторых местностях полуритуально. Полу — потому что игроки были сплошь православными, и подлинного значения древней игры никто уже не помнил. Но помнили, что играть нужно!

А уж ритуальный смысл игры в ладушки… О чем тут говорить? Можно ли в младенческой забаве разглядеть скрытый смысл?

Это кажется смешным, но — можно. Потому что если один коротенький стишок состоит из намеков на древние верования — вряд ли это совпадение.

Ладушки, ладушки, где были?

У бабушки!

Что ели? — Кашку.

Что пили? — Бражку.

Кашка масленька,

Бражка сладенька,

Бабушка добренька.

Попили, поели

Шу-у-у! Полетели!

На головку сели!

Ладушки запели!

Все это сопровождается соответствующими жестами, хлопками ладоней и пр.

Прежде всего, выделим ключевые фигуры и предметы: бабушка, кашка, бражка. И конечно, сами ладушки — ладошки, ладони. Почему-то летающие!

Жесты ладонями используются в языческих обрядах самых разных народов. И не зря играют именно в ладушки. Ладонью мы машем при встрече и прощании, ладонью приветствуем или показываем что-то. С ладони кормим! Кисть руки — наш главный «инструмент» взаимодействия с миром.

У коренных жителей Австралии и Африки есть обычай отпечатывать ладони на стенах пещер или на камнях. Причем не на всех подряд, а совершенно определенных. Эта традиция идет из палеолита, из времен возникновения современного человека. Древние отпечатки ладоней, считающиеся самыми первыми произведениями искусства, встречаются по всему миру.

А что мы с вами сделаем, увидев на стене отпечаток ладони? Не примерим ли к нему свою руку. Жест настолько естественный, что и «цивилизованный» современный человек совершает его не задумываясь. Это универсальный жест приветствия, подпись из дописьменной эпохи: «Здесь был Вася».

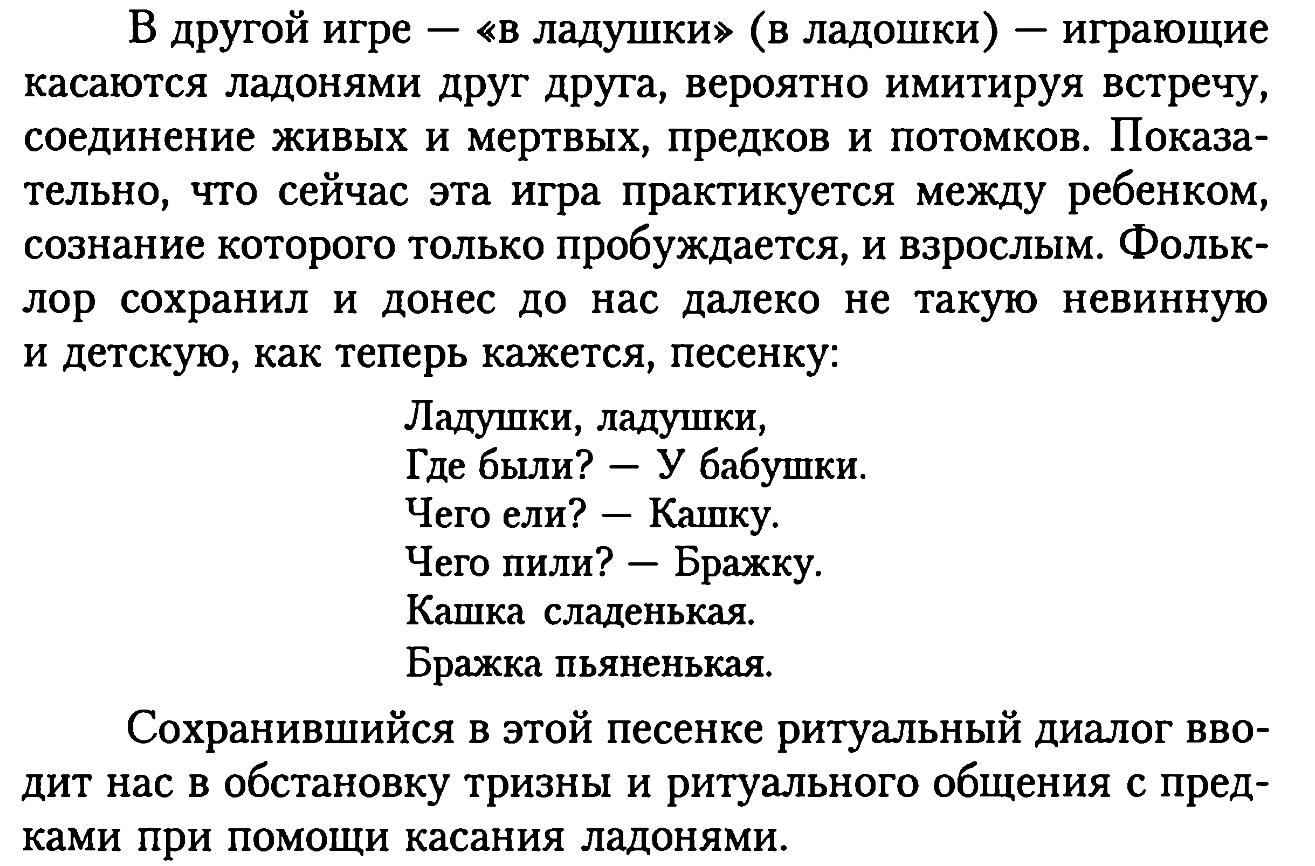

К ладоням мы вернёмся. А зачем в детской песенке бражка, да ещё и «пьяненькая»? Некоторые высокоморальные родители даже заменяют её на более приличную «простоквашку».

Но «простоквашка» не вписывается сюда не только по ритму, но и по смыслу. Ведь алкогольный напиток попал в потешку не затем, чтобы приучить детей к пьянству? Дураками предки не были!

Да просто песня — ритуальная. А брага и каша — традиционная ритуальная пища. Кстати, изначально это даже не каша, а кутья. Нам она знакома как чисто поминальное блюдо. Первоначально же это просто ритуальное кушанье для самых разных празднований.

Хотя в данном случае и поминальная кутья к месту. Что за бабушка живёт вдали (мы ведь у неё «были», да ещё и «летали»!) от семьи? Сюжет, напомню, древний, люди жили большими семьями. И почему же «полетели», а не пошли или в крайнем случае поехали?

Где пересекаются посещение «бабушки», а точнее, предков, и ритуальная пища? Да на кладбище! Или в более широком смысле — в поминальных ритуалах.

Что говорят детям, если умирают близкие? «Бабушка уехала», «бабушка далеко»…

Неспроста «ладушки» летают! Кормление летающих существ, птиц — непременная часть кладбищенских обрядов. Что отвечают детям, спрашивающим, кому рассыпают на кладбище пшено и крошки? «Птичкам!»

Детей такой ответ обычно устраивает. А взрослому бы задуматься: зачем обязательно кормить птиц? Да потому, что не «птичек» кормят, а предков. Души, приходящие (прилетающие) к живым родичам. Потому и «бабушка добренькая», что своя!

К чужакам предки настроены не столь дружелюбно. Именно поэтому в новый дом первым входил старик — своего рода жертва обитающим здесь, незнакомым пока духам. Позже обычай «смягчился», и старика заменили животным. Например, кошкой…

Вначале мешаются птицы и прилетающие души предков; затем, в потешке, птицы-души мешаются с ладушками-ладошками. Возможно, потому, что ладони использовали в обрядах, связанных с обращением к предкам.

В одной из разновидностей игры в салки не салят коснувшегося стены. Или, в крайнем случае, дерева. Но — не двери. Потому что дверь — выход во враждебный мир. А стена первоначально — стена печи, сакрального центра дома.

В христианское время сакральный центр сместился в «красный угол». Еще раньше забылся архаичный обычай хоронить под печью. Точнее, ещё под очагом. Зато в народной (обрядовой) памяти сохранилось жестовое обращение к лежащим там предкам: приложить ладони к печи. Это может быть и знакомство — когда в дом приходит чужак. И просьба о помощи, защите, сохранившаяся в игре в салки. Касание стены может сопровождаться фразой «Чур меня!», и здесь-то обращение к предкам очевидно!

И в нашей потешке «ладушки» — это приветствие; рука, «протянутая» ушедшим родичам. В архаичной картине мира предки продолжают жить, только в ином мире. Приходя к живым в дни поминовений. Ну, а игра с малышом в ладушки — своего рода «букварь», первое представление о том, как устроен мир.

«Ладушки, ладушки. » – тайна детской потешки.

С детства помним песенку про «ладушки», но оказывается, она не так проста и корнями уходит в славянскую обрядность.

Ладушки, ладушки,

Где были? – У бабушки!

Что ели? – Кашку.

Что пили? – Бражку.

Ладушки – это не ладони

Все обычно полагают, что слово «ладушки» связано с действием «хлопать в ладони». Есть такой глагол «ладошить». Но слово «ладонь» в русском языке появилось только в XVIII веке. А эта песенка известна многим славянским народам, в языках которых не было слова «ладонь».

На Руси ладонь называли «долонь», в белорусском языке «далонь», в украинском «долоня». Скорее всего, эта песенка появилась ещё в языческой Руси, поэтому она известна многим славянским народам.

О слове «ладушка»

Л. В. Успенский интерпретирует первую строчку песенки так: «Милые мои детушки, где вы были?» (Успенский Л. Очерки о языке, 1956). В славянских языках был корень «лад», который связан с нежностью и радостью. «Ладушкой» молодой муж ласково мог называть свою жену или деток.

Кстати, это не единственная народная песня, где встречается слово «ладушки».

Диди, ла-ди, диди, ладушки! Терещенко А.В. Быт русского народа. Ч. IV и V. М., 1999.

Ой ладушки, ладу! Народное творчество Южного Урала. Вып. 1. Челябинск, 1948.

Ой ладо, ой ладушки-ладо. А. К. Толстой в произведении «Змей Тугарин: Былина» (1867 г.)

Но всё не так просто.

Таинственный языческий обряд

Слово «ладушки» связано, скорее всего, с богиней плодородия Ладой, а значит, эта песня относится к обрядовым.

Кашка масленька,

Бражка сладенька,

Бабушка добренька.

Попили, поели Шу-у-у!

Полетели!

На головку сели!

Ладушки запели!

Что за некие «шу», которые полетели и на головку сели? Конечно, речь идёт о птицах, такими словами приветствовали приход весны. В славянской мифологии птицы на зиму улетали в Ирий, это место похоже на рай, в нём как раз и зимуют птицы вместе с душами мёртвых. По поверьям, первой улетает туда на зимовку кукушка (хранительница ключей), по другой версии, жаворонок, последним — аист.

Птицы уносят с собой тепло, а возвращаясь, открывают райские врата и выпускают на землю весну. Славяне жили от весны и до весны, так как вся жизнь в древности зависела от урожая. С прилётом птиц начинались весенние дожди, которые дарил людям Перун, и земля становилась плодородной.

В честь прилета птиц устраивали народные гулянья: пекли фигурки из теста, выносили их на улицу и пели заклички. Закличи – это обрядные песни, слово образовано от глагола «закликать».

Возможно, в «ладушках» как раз боготворили Ладу, встречали птиц и ели священную кашу в честь обновления мира.

Немного жуткая версия о кашке с бражкой

Какая бражка в детской потешке? Этнографы предполагают, что кашка и бражка в этой присказке – поминальная еда, которую относили умершим родственникам. Сейчас это еда, которая подается на поминках (коливо). По этой версии, «шу, полетели, на головку сели» – это души умерших родственников.

Зачем тогда раньше играли с ребенком в «ладушки», если здесь явный ритуальный подтекст? Этой песенкой будто подготавливали маленьких детей к почитанию предков.

Итак, «ладушки» – это детская песенка-обряд в честь прихода весны, приветствие богини Лады.

Истоки детского фольклора

Мы живем в прогрессивное время глобализации и информатизации, время, когда народы, их язык и культура смешиваются друг с другом и образуют такой коктейль, что разобраться «откуда растут ноги» уже очень и очень не просто. И наша страна в этом смысле мало отличается от остальных. Однако есть кое-что, что пришло к нам из глубины веков и до сих пор передаётся из поколения в поколение и путешествует из уст в уста. Это детские песенки и потешки. Кто из нас не слышал про сороку-белобоку и не играл в ладушки? Но задавались ли вы вопросом, почему у этих потешек такие слова? Кто их придумал? Мы попытались найти истоки детского фольклора.

«Смотри, какая лялечка маленькая!», — говорит женщина пятилетнему ребенку и указывает на крошку в коляске, — «ты тоже такой лялькой был, а сейчас уже вон какой большой». «Ты моя ляля», — умиленно улыбается молодая мамочка, держа на руках младенца. Откуда же взялось это слово? Такое нежное и мягкое. Его легко запоминают детки, оно приятно ложится на язык.

Существует мнение, что слово это было в ходу еще у древних славян, произошло оно от имени Лели — богини весны и любви. Отсюда и колыбель называют «люлькой», а нежное отношение к ребенку передают словом «лелеять». То есть ему уже не одна тысяча лет и несет оно в себе не только память о прошлом, но и удивительно добрый и светлый посыл, служит самым настоящим оберегом для наших крошек.

С уверенностью можно сказать, что многим детским потешкам, пестушкам и пальчиковым играм лет не меньше.

Сегодня мы учим своих деток, растим и воспитываем. Много лет назад все эти понятия были объединены словом «пестовать». Когда-то наши предки, не зная таких умных слов, как медицина и психология, смогли придумать игры, которые по сей день считаются правильными и полезными, необходимыми для полноценного развития ребенка, для развития его мелкой моторики, а, значит, интеллекта и речи.

В старину, как и сегодня, малышами занимались с самого рождения, рассказывали им истории, и чем младше был малыш, тем проще язык изложения, элементарнее рифма, короче слова. Потом к словам присоединялись движения — от простого к сложному. Ведь для полугодовалого крохи умение пользоваться пальчиками, ручками и ножками — это целая наука, и чтобы постигнуть её, нужна помощь взрослого. Взять, к примеру, ладушки. Вот наиболее распространенный вариант этой потешки:

— Ладушки, ладушки!

— Где были?

— У бабушки.

— Чего ели?

— Кашку.

— Чего пили?

— Бражку.

Кашка масленна,

Бражка сладенька,

Бабушка добренька,

Мы попили, мы поели,

Домой полетели,

На головку сели,

Ладушки запели!

Казалось бы, все просто, но откуда в детской песенке взялась бражка? Кто такие ладушки? Кто куда полетел и на чью голову сел?

Оказывается, что многие детские потешки имеют обрядовые корни. «Ладо-ладушки» припевка множества весенне-летних обрядовых песен, и происходит она от имени богини любви плодородия Лады.

Присказка «шу-шу полетели, на головушку сели» берет начало от праздника встречи прилетающих по весне птиц. К этому дню, как правило, пекли печенье в виде птичек, а дети и молодые девушки играли с ними, подбрасывали в воздух и клали себе на голову, а затем рассаживали на проталинах, заборах, верхушках стогов. Пели песни веснянки, закликали весну.

В тексте Ладушек нашли отражение и родильные обряды. Бабушка-повитуха угощает деток кашей, да не простой, а ритуальной, ели такую при рождении и на крестинах, а так же на годовых праздниках в честь повитух, рожениц и маленьких детей. Да и брага была вполне ритуальным напитком.

Все эти обряды проводились, хранились и передавались из поколения в поколение женщинами, потому и перекочевали постепенно в детские песенки да прибаутки, адаптировались, перефразировались, но сохранили глубокий смысл. Надо только почувствовать его и попытаться понять.

Не менее удивительна и любимая нами с детства сорока-белобока. Давайте вспомним, как в нее правильно играть.

Берут у ребенка ручку и водят указательным пальчиком по ладошке и проговаривают:

Сорока — белобока,

Кашку варила,

Деток кормила,

(Загибают пальчики, начиная с мизинца)

Этому дала,

Этому дала,

Этому дала,

Этому дала,

(Показывая на большой палец)

А этому не дала:

( Поглаживая его, говорят)

Он дров не рубил

,В оду не носил,

Печку не топил,

Кашку не варил.

Ничего не получил!

А вот продолжение уже мало кто слышал, но оно есть и несет в себе урок.

Двигаем большим пальчиком вперед-назад, сгибая-разгибая:

Вот он ходит — воду носит,

Дрова рубит,

Печку топит,

Кашу варит.

Знай-знай наперед.

(«Топаем» своими пальцами от большого пальчика по руке ребенка до запястья, затем на сгибе локотка останавливаемся и нежно, но отрывисто постукиваем)

Здесь водица студеная,

(Также задерживаемся на плечике)

Здесь водица теплая,

( Пальцы быстро сбегают подмышку и на бочок)

А здесь кипяток, кипяток,

кипяток-щекоток.

Есть и другие варианты, сорока может варить кашку не для деток, а для гостей, но движения остаются всегда одинаковыми. И кто же эта сорока?

Птица-колдунья. Считалось, что она предвещает что-то плохое, ведь «сорок» — число вредоносных сил. Смысл же потешки связан с праздником «Сараки». Его справляют на весеннее равноденствие 22 марта. В древности считали, что в дни равноденствия прилетают души пращуров к домам своих родственников, воплощаясь в птиц. Поэтому в это время принято поминать предков. И есть для этого 5 поминальных дней (как пять пальцев), которые требуют строгого поведения, проведения особых ритуалов и в том числе приготовления поминальной каши, «дедушек кормить» (в потешке детушек или гостей). А сорока здесь — сила, которая несет вред или пользу, в зависимости от того, уважили люди предков или нет.

А если человек дров не рубил (ветер), воду не носил (вода), печку не топил (огонь) и кашу не варил (земля), значит, предков он не помнит и «ничего не получает». Вот и приходится нашему пальчику-мальчику исправляться.

Таким образом, в генетическую память, в подсознание народа с рождения закладывались нравственные и культурные основы и сегодня они тоже здесь, лежат на самой поверхности. Просто нужно их разглядеть, ухватить кончик и размотать клубок удивительных знаний наших предков. Не нужно обижаться на бабушку, которая назвала вашего ребенка лялькой. Не надо заменять «бражку сладеньку» на «Фанту» и тогда мы сохраним ту часть себя, о которой почти не помним, но которая связывает нас с нашими корнями. Наши пра-прабабушки смогли создать удивительно мудрые, точные и правильные игры, нам остается только сберегать этот культурный пласт, хранить его для своих детей, внуков и правнуков.

Пользователи Twitter узнали, какой смысл таит детская потешка «Ладушки-ладушки», и теперь не могут уснуть от страха

Оказалось, что забавная игра для малышей, которую знают все, имеет довольно мрачное значение.

Некоторые литературные произведения для детей могут напугать и взрослого, стоит только в них немного разобраться. Пользовательница thetrollinmoss в «Твиттере» недавно начала обсуждение потешки «Ладушки-ладушки», которое закончилось совсем непредсказуемо. Сначала девушку насторожило то, что по сюжету дети угощаются у бабушки спиртным напитком.

Хм, а как же наша великая скрепа — детская присказка «Ладушки-ладушки»? «Что ели — кашку, что пили — бражку». Это что, бабушка детей спаивала? Не думаю. Что-то странное с этими брагами

В комментариях пользователи стали делиться своим мнением насчёт необычного замечания. Некоторые предположили, что бражкой называли квас, кто-то решил, что раньше считалось обычным делом давать детям алкоголь. Однако более реалистичную и шокирующую версию озучил пользователь letopisi_rus. Оказывается, бабушка мертва, а внуки были у неё на поминках.

Понимаете, тут такое дело, что бабушка из «Ладушек», она того, умерла. А ели кашу и пили брагу у неё на поминках, да. В детский фольклор лучше не углубляться

Так, по одной из версий, на самом деле стишок рассказывает о смерти, а игра — символический ритуал, имитирующий встречу живых и мёртвых. Юзер letopisi_rus отмечает, что об этой гипотезе писали в том числе Софья Агранович и Евгений Стефанский в книге «Миф в слове: продолжение жизни».

Такое объяснение потешки удивило многих. «Моя жизнь уже не будет прежней», «Как мне теперь с детьми в «Ладушки» играть?» — писали ошарашенные пользователи. Однако не всем версия показалась убедительной. При этом letopisi_rus отмечает, что у гипотезы есть довольно серьёзные основания. «Вообще, когда видишь в тексте детской потешки кашу или пиво, это звоночек, а когда там ещё и птицы появляются, это уже трезвон», — написал юзер, добавив, что птицы считались посредниками между миром живых и мёртвых.

«Бабушка из «Ладушек», она того». Люди узнали о смысле старого детского стишка, и их жизнь не будет прежней

Пользователи твиттера узнали, что присказка к старой детской игре «Ладушки, ладушки» не такая радостная, как они думали прежде. Оказалось, в ней скрывается история, которую детям лучше не рассказывать. Потому что она очень грустная и трагичная.

Существуют разные варианты потешки, но все они имеют общий смысл. При этом слово «ладушки» трактуется несколькими способами: от уменьшительно-ласкательного обращения к детям до имени славянской богини весны Лады.

— Ладушки, ладушки, где были?

— У бабушки.

— Что ели?

— Кашку.

— Что пили?

— Бражку.

Кашка сладенькая,

Бражка младенькая,

Попили, поели,

Домой полетели,

На головку сели.

Обсуждение присказки 26 февраля начал пользователь с ником thetrollinmoss.

Хм, а как же наша великая скрепа — детская присказка «Ладушки-ладушки»? «Что ели — кашку, что пили — бражку.» Это что, бабушка детей спаивала? Не думаю. Что-то странное с этими брагами.

На своё замечание пользователь получил неожиданный ответ.

Понимаете, тут такое дело, что бабушка из «Ладушек», она того, умерла. А ели кашу и пили брагу у неё на поминках, да. В детский фольклор лучше не углубляться.

Открывшиеся подробности удивили не только автора вопроса, но и других людей.

Блин, как мне теперь с детьми в «Ладушки» играть?

Моя жизнь уже не будет прежней.

В подтверждение своих слов Русские летописи опубликовал скриншот из книги 2017 года «Другая Троица. Работа по поэтике» российского филолога и переводчика Ильи Франка с объяснением потешки.

Автор также предупредил скептиков, что толковать подобным образом можно не только старый стишок.

Ну, это не доказано, но у этой гипотезы есть очень серьёзные основания.

Вообще, когда видишь в тексте детской потешки кашу или пиво, это звоночек, а когда там ещё и птицы появляются, это уже трезвон.

Дело в том, что у пернатых в старинных сказаниях есть своя недетская миссия.

Птицы считались посредниками между нашим миром и миром мёртвых, они могут бывать у нас, а могут — у них.

Не всем теория показалась странной, некоторые твиттерские посчитали её логичной.

Вполне логичная версия, если учесть, что детей не ограждали от темы смерти, как сейчас.

Притом много где [не ограждали] до относительно недавнего времени. Скажем, в 1750 году в Англии была опубликована детская вечерняя молитва со словами «If I should die before I wake» («Если я умру прежде, чем проснусь»).

А у отдельных комментаторов теперь больше вопросов, чем ответов.

То есть «Гори-гори ясно» — про сжигание покойника? Отлично!

А насчёт того, что Баба-Яга — ходячий труп, тоже правда? Извиняюсь за безграмотность в этом вопросе.

Впрочем, люди часто смотрят на искусство по-новому — и не только на народное. Например, пользователь сайта Reddit внимательно посмотрел на картинку Мунка «Крик», и она сломала ему мозг. Он увидел на ней собаку, и развидеть это уже не получится. Пользователь сайта «Пикабу», напротив, не может по-прежнему смотреть на котов, ведь он заметил на их лапках человеческие носы, и выглядит это прекрасно.