что такое безветрие православие

Иноверие и инославие

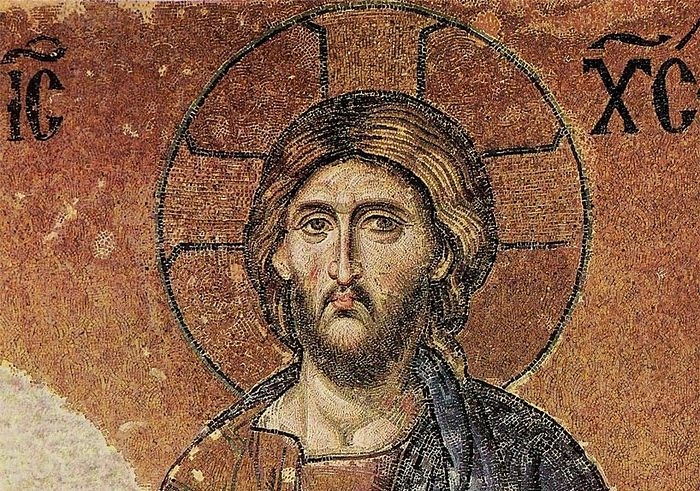

Очень многие люди считают, что все религии и веры говорят об одном и том же и одинаково стремятся к Богу, просто молятся Ему по-разному. Это — крайне вредное заблуждение. Да, Бог один, но истинная вера может быть только одна — православная, то есть правильно славящая Бога. Не может быть несколько истинных религий. Христианство основано на Божественном Откровении. Без этого источника люди своими, естественными силами познать Бога не могут. Степень отклонения от истины может быть разной, но любое отклонение ведет к лжедуховности.

О том, как правильно верить в Бога и прославлять Его, Бог открыл нам Сам — сначала в Ветхом Завете через пророков и святых людей, а потом через Сына Своего, Который сошел на землю, чтобы установить с людьми Новый Завет. Священное Писание говорит нам: Ибо все боги народов — идолы, а Господь небеса сотворил (Пс 95, 5). Во многих языческих культах практикуются человеческие жертвоприношения, допускаются другие изуверства. Как можно говорить, что мы одинаково славим Бога, ведь наш Бог есть любовь (1 Ин 4, 8)!

Священное Писание прямо и определенно говорит, что кроме имени Иисуса Христа нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись (Деян 4, 12). Сам Господь Иисус Христос говорит о единственном пути спасения: Никто не приходит к Отцу, как только через Меня (Ин 14, 6) (выделено нами. — Авт.). Для нас вера в Иисуса Христа как Бога и Спасителя является главным догматом, а другие религии вообще Божество Христа отрицают. Считают Его одним из пророков (ислам) либо даже лжемессией (иудаизм). Так что никак нельзя сказать, что мы с ними поклоняемся одному и тому же Богу.

Конечно, нет на земном шаре народа без веры, без религии, без стремления к духовности. Устремление к высшему, Божественному началу есть в каждой душе. Но не все люди верят правильно, многие утратили истинную веру. Разные религии в разной степени уклонились от истины и отошли от правильного богопочитания. Те верования, которые не исповедают, не признают Господа нашего Иисуса Христа Богом и не имеют веры в Святую Троицу, называются иноверными. Сюда же надо отнести различные псевдохристианские секты. Те конфессии, в которых исказилось апостольское вероучение, но еще сохранилось учение о Христе как Боге и есть вера в Бога, прославляемого в трех Лицах, называются инославными. К ним относятся католики, протестанты, армяно-григориане, копты и некоторые другие.

Когда возникло инославие? Когда Господь, сойдя на землю и воплотившись, создал, основал Церковь. Ученики Христовы, водимые Духом Святым, хранили учение православное. Но с первых же веков появились люди, измышляющие свои лжеучения, искажающие учение Христово. Церковь всегда стояла на страже и осуждала лжеучения еретиков.

В начале II тысячелетия от Вселенской Православной Церкви отпала западная Католическая Церковь. Католики еще до раскола внесли искажение в церковное учение, в частности — прибавив к Символу веры то, что Святой Дух исходит не только от Отца, но и «от Сына».

В XVI веке произошла так называемая Реформация. От католичества откололись протестанты, которые еще более исказили церковное вероучение. Протестанты утратили очень важные древние вероучительные истины. Они отвергают Священное Предание. Отказались от полуторатысячелетнего духовного опыта Вселенской Церкви. У них искажено представление о Церкви и о Таинствах. Протестанты не почитают Пресвятую Богородицу, они не молятся святым. Отвергают иконы, не молятся за усопших. Само учение о спасении в протестантизме искажено.

С первых же десятилетий Реформации начинают возникать, а возникнув, дробиться и умножаться течения, направления. В дальнейшем цепная реакция расколов, дроблений, отделений продолжалась. Ныне существует несколько сот образований, называющих себя «церковью».

Чем больше множатся всевозможные конфессии, деноминации и просто секты, тем меньше в них остается от первоначальной истины. Этот процесс можно сравнить с разбавлением какого-нибудь прекрасного вина или другого дорогого и вкусного напитка водой. Католичество разбавило первоначальное вино учения Апостольской Церкви наполовину, в протестантизме осталась лишь малая доля первоначального напитка.

Мы должны быть счастливы и благодарны Богу, что Он дал нам веру истинную, веру правую. Будем хранить ее и беречь. Русская Православная Церковь — самая большая по территории и численности из всех Поместных Церквей, нигде в мире нет такого количества храмов, монастырей, икон и прославленных святых. Поэтому задача Церкви Русской — хранить веру православную и свидетельствовать ее истинность перед всем миром. «Русь Святая, храни веру православную. В ней же тебе утверждение!» [1]

Что говорят о вакцинации от коронавируса священники и врачи?

Приблизительное время чтения: 6 мин.

20 мая в Сретенской духовной академии в Москве прошел круглый стол «Вакцинация: этические проблемы в свете православного вероучения». «Фома» поговорил с некоторыми его участниками о том, как верующим относиться к начавшейся массовой вакцинации, методам изготовления вакцин, включая использование в их производстве эмбрионального абортивного материала, к прививкам вообще и праве пастырей благословлять на такую процедуру.

Священник Георгий Максимов, член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви

— Напомню, что наши святые тоже практиковали вакцинацию: святой Иннокентий Московский во время эпидемии оспы, например, сам проводил вакцинацию населения, а Синод даже предписал священникам убеждать население прививаться. То есть Церковь принимала самое непосредственное участие в решении проблемы эпидемии.

Вопрос прививок — не религиозный вопрос, поэтому не может быть темой для благословения. Конечно, есть люди, которые вообще на все спрашивают благословение у священника, а значит, спросят и про вакцинацию. И тут роль пастыря в том, чтобы помочь человеку подойти к вопросу ответственно.

Действительно, для создания многих вакцин используется клеточная линия, которая была получена из абортивного материала. Но это проблема не только вакцин, а огромного количества препаратов, которые производятся или тестируются с помощью таких клеток. Мне кажется, что когда мы говорим об этической проблеме практики использования абортивного материала, мы говорим не о грехе людей, которые используют подобные препараты, а о грехе разработчиков. Очень многие предметы, которыми мы пользуемся каждый день, созданы грешными людьми и с помощью того или иного греха, но мы же не считаем, что эти грехи перешли на нас? Конечно, круглый стол констатировал необходимость дальнейшего обсуждения этической стороны этой проблемы. Выслушав мнения многих компетентных людей, я пока что считаю, что нельзя говорить о греховности людей, которые были вакцинированы.

При этом сам производитель вакцины может выбирать, использовать ему клеточную линию для создания и тестов, или нет. Все специалисты, которые присутствовали на круглом столе, подтвердили, что препараты и вакцины можно производить без участия упомянутых клеточных линий. Но это намного дороже. То есть использование клеточных линий во многом продиктовано экономическими соображениями.

Александр Чучалин, врач-пульмонолог, доктор медицинских наук, академик РАН, заведующий кафедрой госпитальной терапии педиатрического факультета РНИМУ им. Пирогова. Входит в состав исполнительного комитета «Общества православных врачей России»

Прошедший круглый стол — большое событие для страны. Священнослужители встретились с экспертами медицины: как с практиками, так и с теоретиками, которые занимаются теоретическими разработками в области генетики, молекулярной биологии. И мы сошлись на необходимости развивать этическое образование нашего общества. Это тема, которая всех нас объединила. Особое значение здесь имеет вопрос добровольного информированного согласия (доктрина в медицинской этике и медицинском праве. Согласно ей для медицинского вмешательства, связанного с риском, нужно получить согласие пациента, который проинформирован обо всех тонкостях и возможных последствиях, — Прим. ред.). К большому сожалению, в России эта культура общения медиков с пациентами не получала должного развития.

Вакцина — сильнодействующее воздействие на организм. И человек должен знать правду о ее структуре и механизмах работы, возможных последствиях ее применения. Он должен получить такую информацию, которую сможет изучить в спокойной обстановке, если нужно — посоветоваться со специалистом и только после этого принять решение. Кроме того, вакцина — это персонализированная медицина. Нельзя вакцинировать всех подряд. Нужна информация о том, какие инфекции перенес человек, в каком состоянии его иммунитет, есть ли склонность к образованию тромбов в сосудах и т.д. Без этой информации вакцину вводить нельзя, она не показана тем, у кого есть сильные аллергические реакции, или тем, кто раньше вакцинировался по другому поводу — например, от гриппа,— и плохо это перенес.

Да, вакцина — это благо, но одновременно, повторю, это высоко персонализированное воздействие на организм человека. Никакие всеобщие, огульные и командные методы в данном случае недопустимы. Другое дело, что есть чрезвычайные ситуации, когда начинаются пандемии и так далее. Но общество должно активизироваться, взяв на вооружение более высокий потенциал этического образования человека: чтобы на него не давили, а он проникся сам. Я думаю, что сегодняшняя встреча не последняя и мы будем наращивать потенциал добровольного информированного согласия.

Из тех вакцин, которые уже стали доступны, есть достаточно тех, которые больше отвечают принципам персонализированный медицины, чем другие.

Епископ Зеленоградский Савва (Тутунов), викарий Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, заместитель управляющего делами и руководитель контрольно-аналитической службы Московской патриархии, член Межсоборного присутствия Русской православной церкви

— Сразу оговорюсь, что нельзя говорить о какой-то позиции всей Церкви по поводу вакцинации — она может быть сформулирована только Архиерейским Собором и Священным Синодом, а пока что ни тот, ни другой такой позиции не выражал.

За круглым столом, посвященным этическим аспектам вакцинации, было не только священство, но и ученые с врачами. Они рассказали, что большинство вакцин если не выращено на клеточной культуре, происходящей от эмбриональных клеток человека, то тестируются на них. Более того, многие современные необходимые человеку медицинские препараты также создаются при помощи клеточной культуры, либо тестируются на ней. Например, это лекарства для онкобольных и инсулиновые препараты для диабетиков. Поэтому проблема, как оказалось для нас, священства, намного шире. Дискуссию об этой проблеме нужно продолжить на самом серьезном уровне. Мы выразили пожелание, чтобы фармакологические компаниинаходили возможность производить лекарства, не используя такие технологии.

По мнению участников круглого стола, если нет других альтернатив в условиях не просто опасной, но и смертельной болезни, которой в том числе является и COVID-19, человек может использовать такие препараты и не будет причастен к греху аборта, который был когда-то совершен для получения или тестирования медицинского материала. При этом мы считаем, что если есть альтернатива, то следует использовать медицинские препараты, которые этически более безупречны.

Вот еще одна из позиций, которую мы сегодня высказали: отказ от прививок или их принятие — это не предмет православного вероучения. У нас была дискуссия по поводу того, насколько обязательна должна быть вакцинация. Некоторые говорили о том, что прививаться — это нравственный долг христианина, потому что так он защищает свое окружение от болезни. Но с этой позицией согласились не все. Противоположное мнение аргументировалось тем,что нельзя настаивать на том, что прививка — моральный долг христианина, потому что мы не можем взять на себя ответственность за последствия: не секрет, что есть возможность тяжелых и долгосрочных пост-вакцинальных осложнений — это то, что смущает часть людей.

При этом нельзя говорить, что гипотетическая возможность таких осложнений — препятствие к прививкам. Мы рискуем своим здоровьем, даже когда идем на прием к зубному врачу — он может занести инфекцию, которая нанесет существенный урон организму. Медицина — это всегда риски. Есть печальное выражение про то, что у каждого врача, сколь бы хорош он ни был, есть за оградой больницы кладбище не спасенных им людей. К сожалению, это так — ни один медик не застрахован от смерти пациента. И дело не в халатности, а в том, что человек до конца не исследован и предсказать на сто процентов реакцию организма на то или иное вмешательство иногда нельзя. Поэтому говорить о запрете прививок из-за возможных рисков — неправильно. Здесь вступает в силу свобода рассуждений каждого человека. Конечно, все люди должны быть проинформированы о рисках, которые они принимают на себя, прививаясь, если такие риски есть — как минимум, это честно. Но Церковь не должна давать оценку качеству медицинских препаратов, их эффективности или научной состоятельности — это дело ученых.

Что касается благословения на вакцинацию: я, как и многие уважаемые мною пастыри, полагаю, что не дело священника благословлять человека на тот или иной конкретный выбор, когда речь идет о бытовых вопросах или сугубо личных аспектах жизни, будь то вакцинирование, продажа квартиры или женитьба. Да, пастырь может помолиться, чтобы человек принял правильное решение, проговорить возможные варианты последствий того или иного выбора для духовной жизни, если такие последствия могут наступить, но не раздавать под видом благословения строгие разрешения или запреты, что уместно скорее в монастырях, где благословение игумена действительно может подразумевать под собой его прямое распоряжение монаху.

Таинства в инославии: благодать вне Церкви или форма без благодати?

В Православной Церкви существует три чиноприема приходящих в нее из инославия: одних инославных принимают через крещение, других – через миропомазание, третьих – через покаяние. Можно ли из такого разделения сделать вывод, что в таинствах, которые совершаются в рамках неправославных конфессий, все-таки присутствует благодать? Об этом рассуждает автор статьи, основываясь на древней и современной практике Церкви.

В наши дни достаточно распространено богословское мнение о благодатности некоторых таинств, совершающихся в еретических и раскольнических сообществах. Основным аргументом сторонников этой теории является наличие в нашем церковном праве различных чинов присоединения к Церкви людей, обращающихся из ереси и раскола. Из этих чинов обыкновенно выделяются три основных – принятие через крещение, миропомазание и покаяние.

В русском богословии XX века сформировалось богословское направление, в рамках которого была совершена попытка обосновать существование этих чинов догматически. Направление это берет начало от патриарха Сергия (Страгородского), а среди тех, кто продолжил разработку этой теории, наиболее известны имена протоиереев Георгия Флоровского, Ливерия Воронова и Владислава Цыпина.

Названные выше оппоненты этой теории не согласны с ней лишь в одном. Они также полагают, что лишь Церковь властна наполнить благодатью внецерковные таинства, но происходит это наполнение во время совершения самих таинств, хотя и «вне видимой ограды» Церкви. При этом чин приема соответствует степени поврежденности догматического учения отделившегося сообщества. Наиболее удалившиеся от Церкви принимаются через крещение, остальные – через миропомазание или покаяние.

Для более подробного анализа идей противников икономической теории толкования канонов, регулирующих прием в Церковь еретиков, раскольников и самочинников, следует рассмотреть их позицию в трех планах: каноническом, собственно богословском и историческом.

Канонический аспект

Существующие попытки построить на каноническом материале более-менее внятную схему соответствия чинов приема в Церковь инославных «природе или существенным признакам» отделившихся сообществ [2] нельзя признать удавшимися.

Если бы мы захотели распределить всех отступников от Церкви по степени их догматических заблуждений, то схема, отражающая удаленность их вероучения от православного богословия, могла бы выглядеть следующим образом (в скобках указан чин принятия согласно каноническим правилам):

а) еретики, искажающие догмат о Св. Троице, – манихеи (1), валентиниане (1), маркиониты (1), савеллиане (1), павлиане (1), евномиане (1), ариане (2), македониане (2);

б) еретики, искажающие христологический догмат, – аполлинаристы (2); несториане (3), монофизиты (3);

в) раскольники – новациане (2), савватиане (2), четыредесятники (2).

Богословский аспект

Здесь нужно уделить особое внимание вопросам возможности признания:

1) разной степени благодатности внецерковных обществ,

2) неполного числа таинств,

3) ограниченной благодатности таинств инославных.

Кроме того, стоит рассмотреть вопрос о разнице отношения к Церкви ересиархов, расколоначальников и их последователей.

1) Разная степень благодатности внецерковных обществ

Таким образом, согласно святоотеческим взглядам, не только любая ересь, но и раскол, и даже самочинное собрание одинаково отделяют человека от Церкви и от божественной благодати, наполняющей церковную жизнь.

2) Неполное число таинств

Можно встретить подобные взгляды и у близких нам по времени церковных писателей и богословов. Такие мысли есть у В.В. Болотова, А.В. Карташева, протопресвитера Николая Афанасьева. Хотя в отношении границ Церкви они придерживались мнений, противоположных воззрениям архиеп. Илариона, но по вопросу единства благодати, действующей в таинствах, согласны с Владыкой.

3) Ограничение благодатности таинств инославных

То есть несмотря на полученную благодать западный христианин, вне зависимости от своих подвигов и добродетелей, не может достигнуть святости. Отсюда можно сделать вывод, что окраденность внецерковных таинств, о которой говорит о. Владислав, не является количественной характеристикой. Ведь и небольшая струйка воды когда-нибудь наполнит даже большой сосуд. Следовательно, отличие православных и инославных таинств качественное. А это означает, что в таинствах инославных, как и в людях, признанных святыми в римо-католичестве, действует какая-то другая сила, отличная от божественной благодати православных таинств, что и подтверждает рассмотрение римо-католической святости с точки зрения православной аскетики.

Прот. Владислав предложенные свт. Филаретом характеристики переносит на таинства. В «чисто истинной» Церкви существуют «чисто истинные» таинства, а в «нечисто истинных» церквях, соответственно – «нечисто истинные» таинства. Самое большее, что могут сделать «нечисто истинные» таинства, это привести принимающих их в состояние «нечисто истинной» святости. Хотя о. Владислав не использует эту терминологию, но смысл его рассуждений таков. В конце концов подобного рода идеи приводят к признанию «нечисто истинной» благодати таинств внецерковных обществ, что является, по сути, свидетельством именно безблагодатности таинств еретиков и раскольников.

4) Вопрос о разнице отношения к Церкви ересиархов, расколоначальников и их последователей

Преемники взглядов патр. Сергия (Страгородского) на вопрос о границах Церкви в своих изысканиях часто ссылаются на мысли блж. Августина. Но делают они это весьма избирательно, используя подходящие им элементы из достаточно цельного учения Блаженного о таинствах и отвергая неугодные. Одной из мыслей епископа Гиппонского, неприемлемых для протт. Владислава Цыпина и Ливерия Воронова, стало учение о том, что схизматические сообщества не имеют Св. Духа по причине утери любви.

Таким образом, любовь для блж. Августина имеет бытийный характер, это онтологическая связь Церкви, которую теряют все, кто отделяется от тела Христова. Также и сщмч. Иларион (Троицкий) говорил о любви и других христианских добродетелях как о божественных энергиях, подаваемых Богом членам Церкви, в то время как отцы Владислав (Цыпин) и Ливерий (Воронов) рассуждают о любви в психологическом смысле. С точки зрения психологии и грехопадение Адама не должно иметь существенных последствий для его потомков, особенно для тех, кто ничего об этом даже не слышал. Тем не менее никто из этих потомков не избежал следствий грехопадения. И сам о. Владислав вынужден сделать оговорку: «Но совершенного исцеления от греховной порчи в ереси или расколе нельзя получить никому. » [48]

Исторический аспект

Ошибочность теории догматического толкования церковных правил, которые регулируют прием в Церковь отступников, наиболее заметна на историческом материале. Несмотря на то что богословы, согласные с позицией патр. Сергия, предлагают свои варианты объяснения правил приема в Церковь еретиков и раскольников как альтернативу икономической теории, предложенные ими толкования не только не проясняют, но еще более запутывают вопрос. В конечном итоге те, кто решатся следовать ходу их рассуждений, для компенсации недостатков предложенных объяснений будут вынуждены, как это ни странно, обратиться за помощью именно к икономическому объяснению канонов.

Но при такой постановке вопроса возникает сложность, которой ни патр. Сергий, ни его последователи не уделили внимания и которую удобно разобрать на примерах.

Из сказанного можно сделать вывод, что мы необходимо должны признать икономическое понимание правил приема в Церковь еретиков и раскольников. В противном случае окажутся неизбежными ошибки, когда человек будет присоединяться к Церкви, оставаясь некрещеным. То есть теория догматического толкования церковных правил, регулирующих способы принятия в Церковь из раскола и ереси, для устранения своих недостатков вынуждена прибегнуть к помощи теории «икономической». Между тем, опровержение последней было одним из главных поводов развития первой.

Православный по вере, еретик по поведению

Несколько лет тому назад пришел как-то в школу инспектор и говорит мне:

– Дай ученикам (старших классов) задание записать по памяти «Отче наш». Не для проверки и не для оценки, а просто чтобы посмотреть, как они это напишут. И пусть переведут на современный греческий язык.

Я думал, что проверю эти работы быстро, но это заняло у меня немало времени. Красной ручкой исправлял я ошибки, и листочки детей постепенно покрылись исправлениями: ошибок было много и в написании, и в переводе, очень много ошибок. И я сказал себе: «Ну вот, инспектор и мне дал возможность посмотреть, что же знают наши дети в школе».

Ну, что тут скажешь? Все мы во что-то верим, возносим свои молитвы, принадлежим к Православной Церкви, а спроси кого-нибудь: «Что означает, что ты православный? Что означают слова, которые ты произносишь в Символе веры?» – Он во что-то верит, что-то читает, а сам этого не понимает, сам этого не знает. И не надо думать, будто ты лучше. Кто-то может знать древнегреческий, другие хорошо изучили свою веру, читали святоотеческие тексты, третьим известны определенные догматические истины, но сколько таких? А большинство людей знает, во что верит? Они вообще знают, что мы православные, и что это значит, что мы православные? Да и православные ли мы вообще? И что значит, что я православный?

Как-то один человек сказал мне:

– Каким бы я ни был, но раз уж родился в Греции, меня взяли, крестили, и я стал православным.

А разве этого достаточно? Нет, недостаточно. Мало сказать: «Я православный, потому что родился в Греции», потому что это выбирал не ты. Это первое движение, которое Бог сделал в твоем направлении и облагодетельствовал тебя, когда ты этого не ждал, этого не заслуживал, когда ты вообще мало понимал, что происходит. Церковь делает тебя православным, крестит в младенчестве, а ты уже потом становишься православным, ведя свою личную борьбу, и начинаешь делать Православие своим – как личный опыт, как переживание.

Крещение – это дар, Бог дает его тебе без того, чтобы ты этого искал, без того, чтобы ты этого заслуживал, без того, чтобы ты как следует понимал, что это вообще такое – то, что Он дает тебе. А потом говорит, что у тебя есть 90 лет (или сколько тебе дано прожить) на то, чтобы достичь опытного постижения Православия и стяжать, как говорят святые, – не просто сказать: «Я знаю догматы», а стяжать – догматическое сознание, личное понимание того, во что ты веришь. Чтобы это было не просто: «Верую во Единаго Бога Отца…», – и делать при этом ошибки, поскольку ты и этого повторить толком не можешь, да и перевести тоже. То есть если попытаться перевести Символ веры на современный язык, ты опять сделаешь кучу ошибок. Не говоря уже о том, чтобы ты на личном опыте усвоил себе то, что произносишь.

Когда святые отцы составляли, к примеру, Символ веры, они его не писали в какой-нибудь канцелярии: «А давайте-ка подумаем: что бы нам такое сказать о Боге? Скажем вот это, это и это», – и записали. – Нет, они этим жили. «Верую» для них означало: «Я этим живу. Я чувствую Бога. Бог – это вот Кто: Он Бог Отец, Вседержитель, Творец неба и земли. Он создал всё». То есть они чувствовали Бога, видели Бога, они действительно Его видели и чувствовали, что Он Отец, что Он Сын, что Он Дух Святой. Он был для них не теорией, а видением, они видели Бога и потом записали пережитое, и так оно дошло до нас. Вот что значит догматическое сознание.

И когда они говорили о Христе: «Верую во Единаго Господа Иисуса Христа», – то чувствовали, что Христос – это Господь, Он их Бог, их Избавитель. Что Он Тот, Кто пришел на землю, распялся, спас род человеческий и воскрес. Это были опытные переживания. А мы этого не переживаем опытно, мы говорим это формально, как будто живем в каком-нибудь музее, и нас научили, что в этом музее система должна работать так: говорить будешь вот это, делать то, а повторять третье – и всё, ты православный. Но православен ли я в таком случае?

Не знаю, где я это слышал, что один иностранец-иноверец пришел в монастырь, думаю – на Святой Горе Афонской, и когда закончилось всенощное бдение, кто-то спросил его:

– Ну как тебе тут понравилось?

– Я понял, что здесь происходит много истинного, что эти люди хранят истину.

Мы произносим страшные, потрясающие истины, но не переживаем их

Но он не увидел ее на их лицах. То есть их лица не отображали силу того, что они изрекали. Другими словами, когда произносишь такую сильную молитву, когда читаешь псалом: Возлюблю Тя, Господи, крепосте моя; Господь утверждение мое, и прибежище мое, и Избавитель мой, который мы читаем на всенощном бдении (Пс. 17, 2–3), то когда пророк Давид это писал, оно переполняло его сердце. Он в это верил, этим жил и потом записал всё. И Церковь это берет, дает нам, и мы это читаем, но не живем им. Мы произносим страшные слова, страшные изречения, страшные, потрясающие истины, но не переживаем их.

Мы православные, но не услаждаемся силой этих слов. Из чего это видно? Это видно по тревоге, которую мы продолжаем носить в себе, по тому, как мы выходим из храма, а сердце внутри нас не утихло до такой степени, чтобы мы летали, радовались, и нас уже не занимало ничто из того, что волновало прежде. Это видно по тому ропоту и сетованиям, которые мы продолжаем высказывать: жалуемся на свою жизнь, на жену, детей, соседей. И сразу видно, что мы еще не поняли как следует всего этого.

Православие – это нечто такое, что мы призваны пережить, чтобы войти в Церковь. Да, мы уже в ней, но только не на опыте. По документам мы православные, и многие об этом заявляют, но мало быть православным формально, Православием надо жить.

Подумать только, сколько раз и я это говорил на Святой литургии, и ты это слышал: «Сами себе и друг друга и весь живот наш Христу Богу предадим», – что надо и самих себя, и других вверять Богу. Когда святитель Иоанн Златоуст это писал, оно исходило у него из сердца, он этим жил среди своего одиночества, среди гонений и мучений, и говорил: «Христе мой, я вверяю Тебе всё: себя самого, свои проблемы, всё я вверяю Христу Богу». Он говорил это и обретал покой, говорил – и верил в это. А я это говорю – и вскоре опять охватываюсь волнением, тревогой, отчаянием из-за своих проблем, но при этом утверждаю: «Я православный». Еще я говорю, что отслужил дивную православную Святую литургию. А были ли у меня на ней православные переживания? Прикоснулся ли я к тому, о чем говорил на Святой литургии? Сделал ли это своим опытом? Понимаете?

Иногда я задумываюсь: а насколько я вообще православный? Я православный, да. Крещен в Православие, хотя крестил меня священник родом из Африки, миссионер, я ведь крестился на чужбине, в Германии. Однажды пересматривали мы фотографии моего крещения: черные руки священника, и я – маленький беленький младенчик в Германии, а священник – православный африканец. Да, это православное, каноническое Крещение. Я православный. Но православен ли я?

Великое дело – сказать, что ты православный. И вопрос не в том, чтобы похвастать, заявляя: «Вот, я православный, а все остальные…», – а сказать, что ты действительно православный христианин. Это огромная ответственность, это величайшее смирение, это великий отклик на любовь Божию.

Православие – это ответ человека на Божие приглашение

Что такое Православие? Это ответ человека на зов Божий. Бог приходит на землю, дарует нам Свою истину, открывает Себя, являет нам Себя, сияет у нас на глазах светом истины, богопознания, и люди, Церковь, отвечают Ему на это Православием… Православие – это ответ человека на Божие приглашение. Человек так отвечает – правильной верой, ею мы и ответили Богу.

Я православный, да, верую в православные догматы, но живу ли я ими? Услаждаюсь ли ими? Понимаю ли их? Знаю ли их? А теперь скажу вам это проще, поскольку до сих пор говорил теоретически.

Давайте спрошу вас кое о чем. Скажем, встретятся вам на пути иеговист, протестант, или сядешь в такси, а там шофер – протестант, пятидесятник, адвентист. Или идешь по городу и видишь вдруг мормона, или римо-католика, или кого-нибудь из практикующих йогу, индуизм, и он тебе говорит:

– Нет, не хочу, потому что я православный. Оставь меня! Я не разговариваю с людьми другой веры!

Ну что ж, хорошо, ты не разговариваешь, но сейчас мы живем в такую эпоху, когда тебе придется разговаривать с ними. Может, в офисе, где ты работаешь с кем-нибудь, и вот он придет, заговорит с тобой вежливо так и спросит:

– А почему ты православный?

– А почему ты иеговист?

И он начнет выкладывать тебе аргументы: «Я верю в это, верю в то, Церковь совершает такую-то ошибку, абсолютизирует людей, обожествляет их, тогда как они люди, иконы – это идолы, Бог не Троичен, а Пресвятая Дева не Богородица», – и т.д. И ты это слышишь, ты, называющий себя православным, – ты ведь православный, правда? – и у тебя голова начинает идти кругом.

– Прошу тебя, я не хочу с тобой разговаривать, ты еретик, иди отсюда!

И это решение, естественно, не самое лучшее. Или начнешь городить какой-нибудь вздор и будешь выглядеть смешно, а он тебе скажет:

– Да нет же, это не так! Давай лучше я тебе объясню это!

Или будешь слушать его с раскрытым ртом и говорить:

– Ну что тебе сказать? Когда ты так говоришь, ты вроде бы и прав.

Вы понимаете это? «Ты вроде бы и прав». Часто создается такое впечатление, что иеговист, пятидесятник, протестант – это люди, намного более подготовленные в вопросах о том, во что они верят, что знают. Может, они и пребывают в ереси, в прелести, заблуждении, погрязают в чем-нибудь оккультном и демоническом, но то, во что они верят, – они это исследовали, изучают, знают, осведомляются, готовятся, проводят беседы, семинары, читают журналы, книги, на что-то подписываются и углубляют свои знания.

Истина только светит, открывается, сияет, и больше ничего

А мы не знаем, во что верим, мы никому не можем ответить, никого не можем убедить – вежливо, без крика. Не надо кричать: истина не кричит, истина не ругает, истина не бьет, а что она делает? Что говорит Господь? Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного (Мф. 5, 16). Истина только светит, открывается, сияет, и больше ничего. И человек видит тебя и убеждается, что ты прав, начинает верить в истину и идет за тобой, или задумывается, если не пошел за тобой. И не надо кричать. Можешь ли ты это сделать? Можешь обойтись без криков?

Знаю одного человека, который ходил по базарам, чтобы выгонять оттуда иеговистов. Он православный, и это православная тактика – так он говорит. Но только это не аргумент – кричать на человека, гнать его палкой и выталкивать:

Хорошо, ты скажешь: «Базар очистился от еретиков! Теперь они не вводят людей в заблуждение, не раздают брошюр!» Но вопрос ведь в том, чтобы ты был готов апологетизировать, то есть объяснять, во что ты веришь, вежливо, смиренно, тому, кто захочет что-то от тебя услышать, и беседовать с ним.

Знаете, ведь мы со временем всё чаще будем оказываться в таких ситуациях с иеговистами, протестантами, всяческими теориями: трансмедитацией, сайентологией, – сейчас ведь встречаются самые разные ереси и религии. Когда-то мы говорили, что Греция православная страна и здесь живут одни православные, а такая-то страна протестантская, третья католическая, четвертая мусульманская, в пятой живут одни индуисты, а в шестой буддисты. И вот кто-нибудь уезжает учиться во Францию, Англию, Германию, видит в университете студентов, придерживающихся самых разных религий, убеждений, вер, и говорит:

– Что же мне теперь тут делать? Они спрашивают меня, начинают со мной заговаривать и интересуются: «Скажи, во что ты веришь?»

И при этом они доброжелательны, не все ведь спрашивают затем, чтобы тебя переубедить. Некоторые просто хотят узнать, что такое Православие. «Почему, – спрашивает кто-нибудь, – я не должен быть католиком, а православным? Ты говоришь, что Православие лучше всего, что оно – истина. Ладно, но как мне понять, что оно истина? Ты это знаешь? Ты можешь помочь мне понять это?» Доброжелательно.

Вы видите, сколько в нас невежества? Сколького нам недостает, скольких знаний? Мы ведь обо всем этом не читали, этим не жили, нам еще такой длинный путь предстоит пройти.

Помните, как я начинал эту беседу сегодня? Что дети даже не умеют записать того, во что верят. Ни записать, ни пересказать, ни перевести этого ты не умеешь. Но есть такие, кто говорит:

– Да ничего страшного, если ты всего этого не знаешь! Достаточно этим просто жить.

Но чем ты будешь жить? Как ты это прочувствуешь? Вперемешку со своим невежеством? То есть невежество – это что-то таинственное, превосходное, красивое? А когда я начну говорить с кем-нибудь, то что я ему скажу? «Знаешь, я рад своему невежеству и благодаря ему смогу переубедить тебя»?

Если, конечно, ты не святой человек, как иные старчики на Святой Горе Афон, которые книг читать не могут, они их не читали, но непрестанно творят молитву «Господи Иисусе Христе, помилуй мя!» Днем и ночью. Они прочувствовали и видели Христа, а ты идешь и говоришь им:

– Послушай, сказать тебе – этого я не умею, но только я знаю, что Христос здесь, Он вот Он.

– Да вот же Он, – и протягивает руку.

И ты чувствуешь: «Ой, меня словно коснулся Христос!»

Он передает тебе благодать, святость, убеждает без догматики, без аргументов, без высшего богословия, без книг, советов, без ничего – Он живет Христом. И об этом говорит. А мы и Христом не живем, и не подготовлены, не научены.

Ну, не длинный ли путь нам еще предстоит пройти? И не лучше ли углубляться в то, во что верим, услаждаться им, знать это и получить о нем более полное знание? Или ты хочешь стать православным формалистом? А потом дети приходят в школу, ум у них пробуждается, и они говорят:

– А-а, меня крестили маленьким, я тогда еще не знал, что делаю. А теперь зачем мне вообще быть православным христианином? Меня же тогда никто не спрашивал, хочу ли я быть православным.

Тебя не просто никто не спрашивал, хочешь ли ты им стать, но и потом не сказали, почему ты им стал. Тебе не объяснили: «Православие означает вот это, а римо-католицизм – то, и отличие между ними заключается в этом. А протестантство означает то-то и то-то». А тебе известны эти отличия? Каково главное отличие нашей религии от другой? В другой произносят филиокве. А что значит филиокве? И как это связано с этосом [1] нашей жизни? Как связаны догмат и этос? Какое влияние оказывает то, что кто-нибудь верит в филиокве или в то, будто Христос является тварью? А когда говорят, будто Христос является тварью, какая это религия? Римо-католики. Нет, ошибка, не они это говорят, а иеговисты. Поскольку Он Сын Божий.

А православный сейчас услышал бы это и сказал:

– Но ведь, конечно же, если Христос – Сын Божий, значит, Он тоже Бог.

Но мы и сами иногда не знаем, каков Христос и что значит «единосущный», что Христос единосущен Отцу. И тут приходит кто-нибудь и заявляет, что Христос подобосущен Отцу.

– А что, – говорит он, – разве это не одно и то же: «единосущный» и «подобосущный», а? Ответь мне: в чем разница между единосущным и подобносущным? Разве они не звучат одинаково? [2]

Нет, это не одно и то же, и разница здесь огромная: одно дело, когда у Христа та же самая сущность, что у Бога Отца, т.е. Он единосущен, и другое – если Он подобосущен, т.е. имеет подобную, но не ту же самую сущность. Тогда Христос автоматически перестает быть Богом, если Он подобосущен.

А что значит, что Пресвятая Богородица является Богородицей, а не Христородицей? Она ведь родила Христа. Кого родила Пресвятая Богородица – Человека или Богочеловека? Сколько Ипостасей у Христа – одна или две? Сколько у Него природ – одна или две? Какая терминология правильна: «Богочеловеческая природа Христа» или «Божия и человеческая природа во Христе»? «Богочеловеческая Личность Христа» или «Богочеловеческая природа Христа»?

Ну что, у тебя уже голова пошла кругом? Я это сказал не для того, чтобы заморочить тебе голову, а чтобы показать, как далеки мы от познания Христа, Которого приняли с младенчества в Крещении, но не постарались познать и понять, в Кого же мы веруем. Поэтому мы так легко и уходим, потому что не знаем, в какого Христа уверовали. Мы не стали ближе к Нему, не познали Его, не поняли Его и не полюбили. И поэтому не понимаем того, чем мы живы, поэтому не радуемся Православию, поэтому так легко и уходим из Православия.

А кто уходит? Никто никогда не уходил из Православия, если пережил истинного Христа, если пережил Православие и усладился им. Я видел людей, из православных сделавшихся иеговистами, протестантами, ушедших в какие-то еще ереси, парарелигиозные движения, и они говорят:

– Мы тоже когда-то были христианами, однако бросили Православие.

Я сказал кое-кому из них:

– А сказать тебе кое-что? Ты никогда не был православным христианином, потому что православные не уходят никогда. Ты говоришь так, как будто пребывавший в свете уходит в мрак и заявляет: «Я нашел свет!» Разве такое возможно?

Я просто сказал ему: «Ты никогда не был православным».

– А разве ты не помнишь, что я тоже был когда-то как ты?

– Да, был, но формально. Я не видел, чтобы ты ходил в церковь, чтобы исповедовался, причащался, молился, чтобы читал, жил Христом, исследовал Священное Писание, святоотеческие тексты, чтобы участвовал в каком-нибудь приходском собрании, беседе, я никогда тебя там не видел. А сейчас ты всё это делаешь. Сейчас у тебя появилась эта горячая ревность, когда ты сделался еретиком, сейчас, когда отрекся от своего Крещения, ты вдруг по два раза в неделю стал ходить на собрания… Ну что, видишь, что ты никогда-то и не был настоящим православным, а только формальным? Вот ты и ушел.

А знаешь, почему ты ушел? Не потому, чтобы обрел там истину, а просто нашел в этой ереси каких-нибудь людей, втершихся в доверие к тебе. Как? Хорошим отношением, хорошими словами, деланной, а иногда и искренней предупредительностью – они нашли тебя в твоем страдании и эксплуатировали это. Это философия всех еретиков сегодня: подъезжают к людям с проблемами, с болью. Боль – это же такая возможность подступиться к человеку, показать ему, во что ты веришь, и увлечь. Простотой и любовью – или коварством.

Конечно, бывает, к примеру, что у кого-то умирает ребенок, а соседи – православные – его не утешают, не уделяют ему никакого внимания, не интересуются, как бы с ним заговорить, как бы сдружиться. И тут еретик идет к нему домой и сходится с ним, разговаривает, утешает, составляет ему компанию и т.д. и мало-помалу увлекает его. И человек говорит:

– Я не нашел тепла в Церкви, со мной никто даже не поздоровался.

Видите? По большому счету, Православие означает и верить, и жить, и любить, и помогать, и обнимать своего брата, чтобы существовало это единство. Еретики это делают: эти люди, пребывающие в заблуждении, соединены между собой, они друг друга знают, постоянно видятся, разговаривают, поддерживают один другого. А у нас в Церкви этого нет.

Замечаете, как я от догмата перехожу к этосу? То есть к тому, что у нас нет ни православного этоса, ни православной веры, словно она вычищена в нас изнутри. Этос означает образ жизни: мы иногда неправославны в своем поведении. Мы не всегда бываем в нем православны, поэтому я и спросил себя тогда: «А православен ли я?» Это огромная тема, и здесь можно многое сказать. Что же сказать прежде всего?

Я видел за свою жизнь разных людей: и протестантского пастора, ставшего православным, видел и римо-католика, ставшего православным, причем это были люди, глубоко знавшие свою прежнюю веру. Бывший пастор приехал из другой страны, ни слова не знал по-гречески, ничего не знал о Православии, но что у него было в душе, когда он был протестантом? Он ощущал пустоту в душе, жаждал истинного Бога и не находил Его, алкал и не насыщался, хотя так этого хотел и реально старался всё делать для Бога. Однако эта вера, бывшая у него, не давала ему ощущения полноты, и он принялся читать книги. Дело не в том, чтобы знание приводило к богопознанию, – когда читаешь книги, это еще не значит, что познаёшь Бога, нет, но он всё же читал церковную историю, искал истинную веру, и так, ища, читая и молясь Богу истинному, уехал со своей родины, оставил всё и принялся искать истинного Бога. И это – пастор! Ты понимаешь?

Великое дело – жаждать Истины, искать Бога. Он пришел к Православию без пропаганды, без промывания мозгов, без всех этих приемов, ведь его сердце жаждало и пылало, как вулкан, в желании найти Истину, а такому человеку невозможно заморочить голову. И вот из пастора он сделался рядовым православным христианином, крестился, стал монахом и выучил греческий, и теперь уже 20 лет как живет в Греции. Никого в монастыре он не знал и был среди греков совсем один. Но он сказал: «Это неважно! Я нашел Христа, нашел Православие, нашел Истину». Кто же привел тебя к Истине, человек? Сам Бог!

То есть я не видел, чтобы кто-нибудь открыл для себя истинную веру православную, увидел настоящих православных христиан – и прошел мимо них. Нет, он останавливается на Православии. А если кто-нибудь бросает Православие, значит, он его и не познал: это исключено, чтобы ты познал Христа, истинного Бога, явившегося на землю, и бросил Его и ушел.

Когда Христос сказал ученикам:

– Может, вы тоже хотите уйти? – святой апостол Петр сказал Ему от имени всех:

– Господи, куда нам идти? Разве это возможно – оставить Тебя? У Тебя ведь глаголы жизни вечной! (ср. Ин. 6, 67–68). Твои слова велики, они текут из жизни вечной, и я не могу Тебя оставить.

Православие – это великое дело. Великое дело – быть православным, но только ты православен не для того, чтобы размахивать мечом или дубиной, бить и кричать, а чтобы говорить в душе: «Христе мой! Молю Тебя, чтобы Православие, которое я держу в руках, я не выронил!» Потому что, по святым отцам, Православие подобно хождению по натянутому канату, так что православный с легкостью может стать еретиком. Где? В своей жизни. Если я сейчас возгоржусь тем, что я православный, то я уже не православен, потому что православный смирен.

Может, я и православен в догматах, верую во Единого Бога Отца, знаю Троичный догмат, христологию, триадологию и т.д., но если я страдаю эгоизмом и говорю: «Я православный, я обладаю Истиной! Я всех вас уничтожу, идите вы прочь! Все вокруг ничего не стоят, один лишь я прав!» – то этот эгоизм делает нас еретиками по нраву и духу.

Православие означает хождение по канату, это внимание к себе и в отношении к православному догмату, и в православном этосе и поведении. Великое дело – быть православным. Нам следовало бы плакать пред Богом от благодарности, от чувства своего недостоинства быть православными, и умолять Его сделать нас настоящими православными. И говорить: «Да, Господи, я крестился и получил благодать Святого Духа, крещен во имя Святой Троицы, но, Господи, православен ли я сейчас, Твой ли я, христианин ли я благодаря одному этому? Или формально был совершен какой-то акт, и всё?»

Вот отец семейства, он православен, но как он разговаривает со своей женой? Ходит в церковь, читает книги, серьезные святоотеческие книги, и считает себя строго православным. Но дома крайне деспотичен, жесток, хочет, чтобы было только как он скажет, чтобы говорил только он, чтобы его мнение было равносильно закону, и ни с кем не считается. Этот человек, знаешь, что делает? Жена ему это однажды выскажет, да и ребенок тоже:

– Извини, а ты кто тут такой? Римский папа?

– Что ты сказал? Назвал меня римским папой? Меня? Возьми свои слова обратно, а то получишь по зубам! Ты что, еще и настаиваешь на своем?

Православен тот, кто правильно живет в повседневной жизни

То есть ему говорят: а разве ты не ошибаешься? Обладаешь непогрешимостью папы? Видите, как это перешло в наш менталитет? Можешь заявлять, что ты православный, но православен тот, кто не только говорит: «Я правильно верую в Бога», – но и правильно живет в повседневной жизни. А если ты деспотичен и ведешь себя как римский папа, непогрешим в своем мнении, взгляде, мышлении…

– Главное – быть православным! Главное говорить, что…

Да, это очень важно – быть православным, непоколебимым в своей вере. Но как же твоя жизнь, она вообще имеет какое-нибудь значение? То есть этот эгоизм, который ты демонстрируешь дома, разве Бог его не видит? Что ты Ему потом скажешь? «Я знал Троичный догмат, я должен отправиться в рай! Хотя и не даю жене слова сказать»?

Другой пример. Покажу тебе, как мы нарушаем православные догматы и на деле их опровергаем. Заходишь в какой-нибудь дом, а там родители желают, чтобы всегда было по их воле, чтобы у детей был такой же вкус, как и у них: в одежде, поведении, в фильмах, которые они будут смотреть. Другой линии в доме они не принимают:

– Мы в нашей семье все такие. Хочешь – приспособляйся! А не хочешь – вставай и уходи. В этом доме будет то, что скажут тебе родители! Всё, мы закончили!

Знаешь, что говорят об этом святые? Что ты этим всё равно что упраздняешь и нарушаешь Троичный догмат на уровне этоса. Верить, что Бог Троичен, знаешь, что означает? Что ты принимаешь, что у Бога одна природа, но три Лица: Отец, Сын и Святой Дух. Отец есть Отец, Он не Сын, и Святой Дух тоже не Отец и не Сын. Они различны в том, что касается Их Лиц, и одинаковы в том, что касается Их природы. Единство и разнообразие: разнообразие в единстве и единство в разнообразии.

Это говорят многие богословы, они говорят (с этим не все целиком согласны), что это может функционировать как отражение этой реальности и в семье. Как? Когда мы говорим: «Дома мы все – одно, как Святая Троица, но и различны, как различны Бог, Сын и Святой Дух». Лица Святой Троицы любят одинаково, думают одинаково, но у каждого Лица есть Свои черты и свойства. Следовательно, и дома, если я верую в Святую Троицу, надо уважать мнение другого: чтобы мы разделяли общий дом, т.е. любовь, единство, тепло, доброту, веру в Бога. Все мы связаны в этом доме, как пальцы одной руки, сжатые в кулак, но у моего ребенка, жены есть своя индивидуальность, и они вправе идти своим путем.

Некоторые отвечают на это так:

– Но, помилуйте, разве мне нельзя иметь свое мнение? Разве я не могу иметь мнение, отличающееся от твоего?

Ты видишь? Говорить о Святой Троице – это одно, но надо еще и ввести Святую Троицу в свой дом как образ жизни, как этос, как поведение. Это грандиозно.

Святой Сергий Радонежский, подвизавшийся в России, сказал:

– Монастырь, который строю, я посвящу Пресвятой Троице. Знаете, почему я это сделаю? Я хочу, чтобы отцы, которые будут тут жить, не просто говорили, что мы строго православные и веруем в Святую Троицу, но и осуществляли в жизни – в той степени, в какой мы можем, – это единство в разнообразии. Чтобы мы были объединены, как Святая Троица, как единое сердце.

Тогда в русском монашестве насчитывались тысячи монахов, их было очень много, и представь себе, чтобы в таком монастыре царило единство, чтобы между ними не было ссор, ревности и недоразумений, группировок, клик, а одно только священное единство.

Однако единство – это не всё уравнивающий каток. Святой Сергий говорит:

– Я не хочу делать вас всех одинаковыми. Один будет садовником, другой псалтом, третий будет любить иконопись, четвертый – уединение, пятому будут по душе беседы с людьми.

Это индивидуальные качества каждого человека, его личные дарования. Так происходит и со Святой Троицей: у каждого Лица имеется Свое качество, но между Ними царит любовь и симфония. Ты понимаешь это, т.е. как Святая Троица может войти в ваш дом?

Затем ты соглашаешься, что Христос стал Человеком, принял человеческую природу, а с другой стороны… видишь, что твой ребенок хочет пойти на прогулку, отправиться куда-нибудь – к морю, в горы, поехать с друзьями на экскурсию. И говоришь ему:

– Но, дитя мое, неужели тебе может нравиться такое? Духовное ведь превыше всего. Да не занимайся ты этими материальными делами, это же суета. Неужели эти мирские дела, всякие мирские дела могут взять над тобой верх?

Нет ничего, что не было бы освящено Христом: и еда, и семья, и дом, и мир

И это опровергает сказанное прежде, что Христос стал Человеком. Потому что если ты правильно, догматически веруешь, что Христос стал Человеком, тогда это значит, что Он воспринял в человеческой природе все ее черты и проявления жизни сей и освятил их. Значит, нет ничего, что не было бы освящено Христом: и прогулка твоего ребенка, и еда, и машина, и семья, которую он создаст, и его дети, и дом, и среда, и мир. Потому что Христос взял на Себя всё, поскольку стал Человеком и воспринял человеческую природу.

Ты воспринимаешь это как абстрактный догмат. Например, вера в то, что Христос стал Человеком, должна была бы заставить тебя смотреть на Бога с пониманием и любовью, с благодарным (евхаристическим) чувством и признательностью, а не отделять материальное от духовного, не делить их на части и говорить: «Вот это духовное, а это материальное». Прости, но если бы ты увидел Христа, что бы ты сказал? Что Он наполовину Человек, а наполовину Бог? Нет, две природы в Нем соединены неслитно, нераздельно. А что это значит? Что земное ликовствует с небесным, что сегодня все радуются, все воспринимают последствия того догмата, что Бог Слово соединился с человеческой природой.

Вот как догматы отражаются в нашей повседневности, и как мы становимся еретиками, считая, что мы православные. Я говорю это главным образом о себе. Может, я и ошибаюсь. И это тоже черта Православия – чтобы каждый признавал, что он не обладает абсолютной истиной: истина не в одном человеке, а в Церкви. Конечно, это неправославно, чтобы я, хоть я и священник, говорил, будто мое мнение непогрешимо. Нет. Если я скажу это, то опять же стану еретиком. Непогрешимо то, что говорит вся Церковь, то, во что верит Тело Христово, Тело верующих христиан, которые молятся, причащаются и живут Христом и, как Тело, содержат истину.

Есть много православных, не могущих своим поведением помочь никому и сделать кого-нибудь православным, потому что всё время грозят кулаком, а люди не желают становиться православными таким образом. И что страшно – так это то, что размахивающий кулаками прекрасно знает догматы, и то, во что он верует, совершенно верно, но только дух, с которым он действует, неправославен.

Не знаю, что здесь чему предшествует? Думаю, необходимо и то и то: и правильно верить во что-то, и правильно этим жить. Быть православным по вере, но и вести себя православно. Потому что, спрошу тебя: а помог ли ты кому-нибудь стать православным, стать ближе к Церкви той манерой, в какой ты иногда разговариваешь?

Один мой друг на чужбине, в Эдинбурге, как-то рассказал мне:

– Пришел ко мне в храм человек, работавший на Би-Би-Си. Протестант, не православный, он не принадлежит к Церкви, но так волнуется, слушая Святую литургию, богослужения (там служат на английском).

И вот подошел он к моему другу наконец и сказал:

– Отче, я чувствую в последнее время, что Христос зовет меня. Но не знаю, куда идти. В какую Церковь мне пойти? Может, к тебе? К римо-католикам? Протестантам? Куда?

Другой сказал бы тут: «О, какая возможность!» Так сказать, «какая возможность, что он клюнет, и я его схвачу! Давай, бери его», – сказал бы кто-нибудь. Но этот мой друг-священник, весьма эрудированный, катехизировавший и крестивший множество инославных, сказал ему:

– Прославь Бога за то, что чувствуешь, что Он зовет тебя! И молись, чтобы Он указал тебе, куда идти.

Страшный ответ, если учесть, что батюшка этот православный. Он мог бы сказать ему: «К нам иди, чтобы тебя не водили за нос кому не лень! Здесь Истина!» Но он не сказал этого. И этот человек начнет ходить к нему, в этот храм, и примет Крещение, и пройдет катехизацию, и станет православным. Почему? Потому что этот известный священник – носитель не только православных догматов, но и православного этоса, которого у нас частенько не находится.

Давайте же создадим вокруг себя эту православную атмосферу, чтобы другой ею дышал. И любить его, если он отличается от нас, и говорить ему: «Это моя вера, у меня вот такая широкая вера. Таков мой Бог, делающий меня строгим к себе, но уютным для тебя. Делай как хочешь, как можешь – я на тебя не давлю». Так он усладится и сблизится с тобой.

Ты можешь быть православным и в то же время еретиком

Я так и живу: православный, но еретик по поведению, поступкам, этосу. Нет у меня православного этоса, не знаю я как следует православных догматов. Потому и сказал вначале, что нам еще предстоит пройти длинный путь, перед нами простирается необъятное поле, нам еще надо читать, учиться, готовиться.

Но сегодня, думаю, мы с вами сделали кое-что православное – поговорили, никого не осудили, никого не обругали, ни с кем не поссорились, и любим Бога, поклоняемся Отцу, Сыну и Святому Духу Богу, Троице единосущной и нераздельной!

[1] Этос – набор этических принципов, воплощение религиозных убеждений в жизни.

[2] На греческом эти слова отличаются только одной буквой: «единосущный» – это ὁμοούσιος (омоусиос), а «подобосущный» – ομοιούσιος (омиусиос).