что такое береста в древней руси

Береста

Полезное

Смотреть что такое «Береста» в других словарях:

береста — ы; БЕРЁСТА, ы; ж. Верхний слой коры берёзы. Драть бересту. Туесок из бересты. ● В старину её использовали как материал для письма. При раскопках в Новгороде и Пскове найдены берестяные грамоты письма и документы 11 15 вв. Из бересты изготовляли… … Энциклопедический словарь

Береста — Берёста … Википедия

БЕРЕСТА — (береста) наружная часть коры березы. Сухой перегонкой получают деготь. Береста идет на изготовление коробов, корзин и т. д. См. также Берестяные грамоты … Большой Энциклопедический словарь

БЕРЕСТА — жен. (неправильно бересто) верхний, светлый, ремковый слой березовой коры, скала; она идет, кроме высидки дегтя, на подстилку под тесовые кровли и столько же других нужд, как лыко. Бела береста, да деготь черен. Кабы не лыко, да не береста, так… … Толковый словарь Даля

береста — БЕРЁСТА, ы и БЕРЕСТА, ы, жен. 1. Верхний слой коры берёзы. Содрать берёсту. Туес из бересты. 2. (берёста). То же, что берестяная грамота. Новгородские берёсты. | прил. берестяной, ая, ое и берёстовый, ая, ое (к 1 знач.). Б. короб. Толковый… … Толковый словарь Ожегова

Береста — берёста, берест а ж. Верхний светлый слой коры берёзы. Толковый словарь Ефремовой. Т. Ф. Ефремова. 2000 … Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

береста — сущ., кол во синонимов: 7 • барма (3) • берестка (4) • берёста (1) • кора (29) … Словарь синонимов

береста — БЕРЕСТА, ы, ж и <

Береста — (берёста) наружный слой коры, снятой с березы, используется для изготовления бытовых предметов (посуда, корзины, лукошки, короба, кошели, лапти и др.). Применяется Б., заготовл. в мае июне, во время сокодвижения, обладает уникальными свойствами:… … Российский гуманитарный энциклопедический словарь

береста — берёста и береста/ (1 ж) … Орфографический словарь русского языка

Береста

Анализ народных промыслов конца XIX – начала XX веков показывает, что береста как хозяйственный материал в это время в сельской местности имела широкое распространение, особенно в Сибири и на Дальнем Востоке, поэтому, вероятно, что в более ранние периоды её значение в повседневной жизни населения было ещё более значительным. Но музейные коллекции в настоящее время не могут представить нам это изобилие берестяных изделий.

Так в археологическом фонде Музее Природы и Человека (г. Ханты-Мансийск) представлено всего 205 единиц хранения изделий из бересты по данным на 2015 г., атрибутированных ранее XVIII века, из которых 12 изделий в хорошей сохранности остальные единицы хранения представляют собой отдельные части каких-либо изделий или настолько фрагментированы, что не поддаются определению.

Следует учесть, что Сибирь начинает активно осваиваться только с XVIII века. До этого времени, береста была единственным материалом для изготовления домашней утвари, наравне с деревом и лозой. Поэтому отсутствие массовых находок берестяных изделий этого периода, позволяет сомневаться в её долговечности более 200 лет.

Рассмотрим несколько экспозиционных образцов.

Берестяная коробка инвентарный номер по «Книге поступлений»: ХМ-8645/257.

Местонахождение: могильник Сайгатинский III (Сургутский район, ХМАО – Югра). Погребение № 31. Коробка располагалась в медном котле, который был поставлен у ног погребённого.

Датировка: 2-я пол. XIII-XIV вв.

Размеры: диаметр – 20,0 см, высота 7,5 см.

Материал: береста, травянистое растение, кожа, черёмуховый прут.

Техника: вываривание, резание, плетение, сшивание.

Атрибуция: коробка с завязкой-ремешком на крышке была предназначена для женского рукоделия. Это подтверждается и содержимым коробки: в ней лежали игольник, кусочки меха, кожаная сумочка.

Кроме этого там же (ХМ-8645/539А, ХМ-8645/260) были найдены туески для хранения различных продуктов.

В этом же раскопе был найден чуман (ХМ-8645/258). Это простейшая коробка из куска бересты: четырёхугольник бересты складывают коробом, сшивая на углах и местах сгиба корнем черёмухи или кедра, прутьями ивы либо сухожильной ниткой. Посуда такого типа характерна для таёжного населения севера Западной Сибири. Разные по размеру чуманы могли использоваться для приготовления и хранения пищи, чистки рыбы и прочего. При раскопе в чумане был найден костный фрагмент рыбы, что подтверждает назначение этого изделия.

Изделия XVI – XVII веков представлены фрагментами.

Таким образом, анализ музейной экспозиции берестяных изделий позволяет сделать вывод, что находка сохранившихся берестяных изделий ранее XVIII века явление крайне редкое, не смотря на то, что эти изделия были основными в повседневной хозяйственной деятельности того времени.

В этом смысле интересна экспозиция берестяных изделий в Государственном историческом музее.

Учитывая, что берестяные изделия до XVIII века, имели значительно большее распространение, чем металлические, то их отсутствие в центральном музее подтверждает вывод исследователей берестяных изделий об их долговечности не более 200 лет.

О берестяных традициях, которые широко использовались в повседневной жизни народов Сибири и Дальнего Востока, в 1983 писал искусствовед В.А. Барадулин в работе «Сельскому учителю о художественных народных ремёслах Сибири и Дальнего Востока». Ниже приведены фрагменты из его работы.

Прежде чем из берёсты что-либо делать, её необходимо проварить. Для этого отдельные куски берёсты свёртывают в трубки, ставят вертикально в котёл, заливают поверх водой, плотно укрывают мхом и варят в течение 10-12 часов. Берёста становится эластичной, годной для последующего употребления. Иногда берёсту так же проваривают в рыбьем жиру, и тогда она становится особенно прочной, не пропускает влагу и не делается хрупкой на морозе. Берёсту в изделиях сшивают сухожильными нитками из жил оленя, лося, а иногда и волосяными нитками из конских волос…

В хозяйстве народов Приамурья берёста использовалась чрезвычайно широко. Охотники и рыбаки покрывали ею шалаши в летнее время, её употребляли на подстилки для спанья в шалашах, из берёсты делали колыбели, лодки, веера, всевозможные предметы домашнего обихода, трафареты узоров для рукоделия и т.п.

Заготовленную кору для придания ей эластичности варили: её свёртывали в толстые рулоны, перевязывали их и ставили в большие котлы, подвешенные над кострами на улице. В воду иногда добавляли костяки различных рыб, так что при варке получалось нечто вроде слабого рыбного бульона. Удэгейцы между слоями берёсты прокладывали листья папоротника, а сам рулон заворачивали в кедровую кору. Процесс варки продолжался 3-5 часов. Если рулон был очень высок, сильно выступал из воды, его после варки переворачивали другим концом вниз и варку продолжали. Обработанная таким образом берёста становилась мягкой и эластичной, как кожа, её можно было сшивать крапивными нитками.

Для изготовления сумочек, мешков, вёдер, коробок, шляп, корзинок берёсту чаще всего не варили, но осторожно нагревали над огнём, отчего она размягчалась и становилась гибкой, а также расслаивалась на тонкие пласты, что было необходимо для орнаментации изделий.

Обычно кровля была двойная, с прокладкой из бересты – «скалы», хорошо предохранявшей от проникновения влаги. Встречались и разновидности этого типа кровли: «на драницах, скалами, тесом в зубец», как писалось в старинных порядных. Здесь тес — нижний слой — плотно скрепляли «в зубец», затем шла прослойка из бересты, а сверху — дранка — колотые дощечки около двух метров длиною, прижатые к скатам крыши нетолстыми бревнами-«гнетами».»

Таким образом, мы видим, что ещё в XX веке, береста широко использовалась в хозяйственных целях, в том числе и в строительстве.

В описании В.А. Барадулина, следует обратить внимание на такой важный момент, как вываривание бересты. О вываривании бересты сообщают и другие источники, но Барадулин, делает важное дополнение, вываривали не просто в кипятке, а в бульоне. Именно этот бульон, получаемый из костей и жира, с добавлением, очевидно, небольшого количества дубящих веществ позволяет получать бересту аналогичную пергамену.

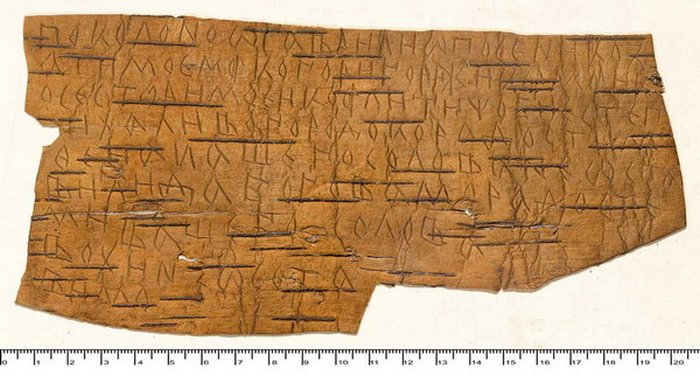

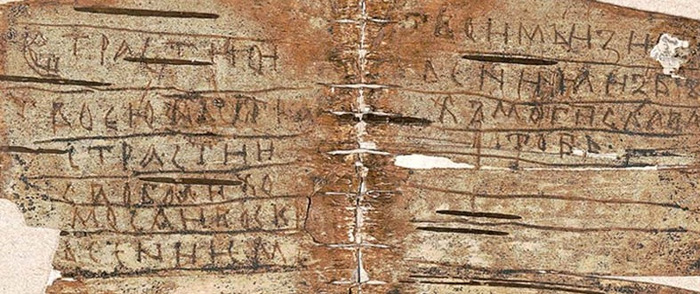

Для хозяйственных изделий, например колчанов, покрывал и пр. использовалась береста толщиной 1,5 – 2 мм. Но при необходимости береста могла расслаиваться на слои 0,5 – 0,8 мм. Такая береста, прошедшая соответствующую предварительную обработку, могла использоваться вместо пергамена для письма. Она была прочна, эластична, и достаточно долго сохраняла свои свойства, но писать на ней можно было только чернилами, которые были известны на Руси ещё со скифского периода.

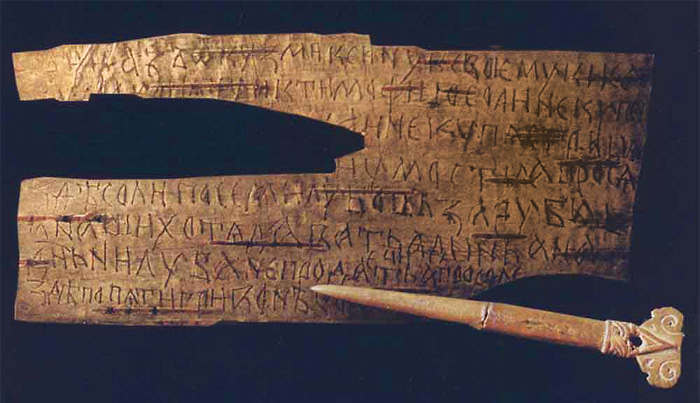

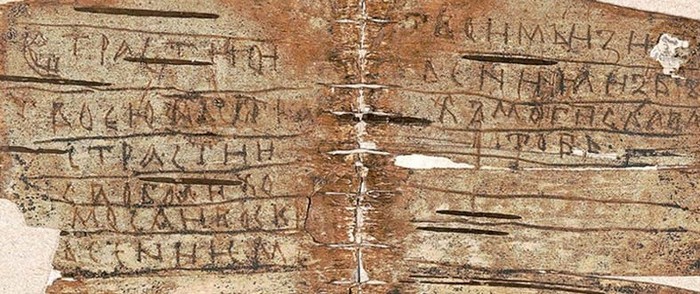

Царапать по бересте, как это предложили Арциховский и Янин, можно только на не слоёной бересте. Это можно ещё понять, в качестве так называемых «зарубок» (записок на память), но за всё время нахождения берестяных грамот, не найдено ни одной такой «зарубки».

Содержание найденных грамот, указывает на широко распространённую практику эпистолярного жанра среди населения средневековой Руси. Но объяснить, почему, обладая всеми необходимыми технологиями и ресурсами, для писания на выделанной бересте, не уступающей по своему качеству пергамену, они пользовались столь варварским способом передачи информации процарапыванием на лубке, ни кто из академиков так и не смог.

Ещё раз хочу подчеркнуть, ситуация с берестяными грамотами очень напоминает ситуацию с Туринской плащаницей, когда вера разбилась о неопровержимые факты научного анализа. Как только будет проведен весь необходимый комплекс физико-химических исследований в нескольких независимых международных лабораториях, миф о берестяных грамотах прекратит своё существование. Но останется очень большой вопрос о компетентности отечественной исторической науки, допустившей эту глобальную мистификацию.

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Что такое берестяная грамота

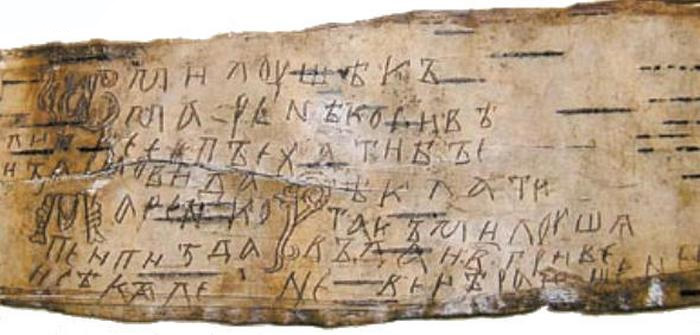

Берестяная грамота – это записки, письма и документы, сделанные на березовой коре. Сегодня историки уверены в том, что береста служила письменным материалом на Руси до появления пергамента и бумаги. Традиционно берестяные грамоты относят к периоду XI-XV веков, однако Арциховский и многие из его сторонников утверждали, что первые грамоты появились в Новгороде еще в IX-X веках. Так или иначе, это археологическое открытие перевернуло взгляд современных ученых на Древнюю Русь и, что куда важнее, позволило взглянуть на ее изнутри.

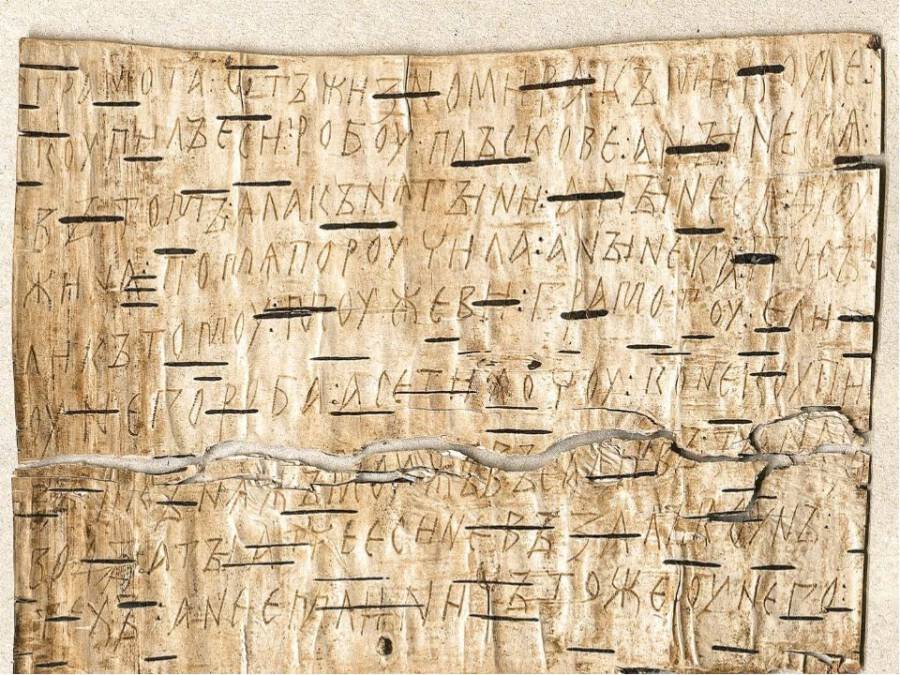

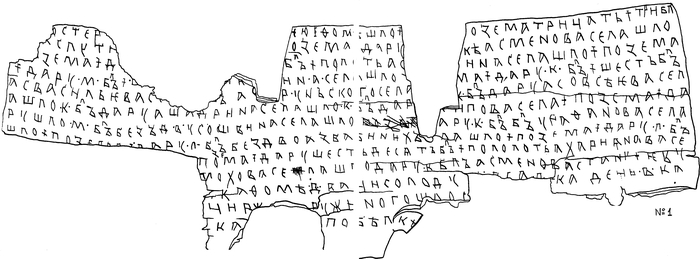

Первая берестяная грамота

Первая берестяная грамота была найдена 26 июля 1951 года во время археологических раскопок на Дмитровской улице в Новгороде. Грамоту нашли в щели между плахами настила на мостовой 14-го века. Перед археологами был плотный берестяной свиток, который, если бы не буквы, можно было бы принять за рыболовный поплавок. Несмотря на то, что грамота была кем-то изодрана и выброшена на Холопьей улице (именно так в средние века её называли), она сохранила достаточно большие части связанного текста. В грамоте 13 строк – всего 38 см. И хотя время их не пощадило, но содержание документа уловить несложно. В грамоте перечислялись сёла, которые платили повинность какому-то Роме. После первой находки последовали и другие.

О чём писали древние новгородцы

Берестяные грамоты имеют самое разное содержание. Так, например, грамота номер 155 является запиской о суде, которая предписывает ответчику возместить истцу нанесенный ущерб в размере 12 гривен. Грамота номер 419 – молитвенная книжка. А вот грамота под номером 497 и вовсе была приглашением зятя Григория погостить в Новгород.

В берестяной грамоте, посланной приказчиком господину, говорится: « Поклон от Михаили к осподину Тимофию. Земля готова, надобе семяна. Пришли, осподине, целовек спроста, а мы смием имать ржи без твоего слова ».

Среди грамот найдены любовные записки и даже приглашение на интимное свидание. Была найдена записка сестры брату, в которой она пишет о том, что ее муж привел домой любовницу, и они, напившись, бьют ее до полусмерти. В этой же записке сестра просит брата поскорее приехать и заступиться за нее.

Берестяные грамоты, как оказалось, использовались не только в качестве писем, но и в качестве объявлений. Так, например, грамота номер 876 содержит предупреждение о том, что в ближайшие дни на площади будут проходить ремонтные работы.

Ценность берестяных грамот, по мнению историков, состоит в том, что в подавляющем большинстве это бытовые письма, из которых можно очень много узнать о жизни новгородцев.

Язык берестяных грамот

Интересным открытием в отношении берестяных грамот стал тот факт, что их язык (письменный старославянский) несколько отличается от того, что привыкли видеть историки. В языке берестяных грамот содержится несколько кардинальных отличий в правописании некоторых слов и сочетаний букв. Есть различия и в расстановке знаков препинания. Все это привело ученых к выводу о том, что старославянский язык был весьма неоднородным и имел множество наречий, которые порой сильно разнились между собой. Подтвердили эту теорию и дальнейшие открытия в области истории Руси.

Сколько всего грамот

Современные исследования

Поиски берестяных грамот ведутся и сегодня. Каждая из них подвергается доскональному изучению и расшифровке. Последние найденные грамоты содержали не письмена, а рисунки. Только в Новгороде археологами было обнаружено три грамоты-рисунка, на двух из них были изображены, по всей видимости, дружинники князя, а на третьей присутствует изображение женских форм.

Загадкой для ученых остается тот факт, как именно новгородцы обменивались грамотами, и кто доставлял письма адресатам. К сожалению, пока на этот счет существуют лишь теории. Не исключено, что уже в XI веке в Новгороде существовала своя почта или хотя бы «служба курьерской доставки», предназначенная специально для берестяных грамот.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Берестяные грамоты

В Древнем Вавилоне писали на глиняных табличках, в Египте – на папирусе, в Европе – на пергаменте, а в Древней Руси – на коре березы. Береста была главным материалом для письма на наших землях еще задолго до того, как к нам привезли пергамент и бумагу.

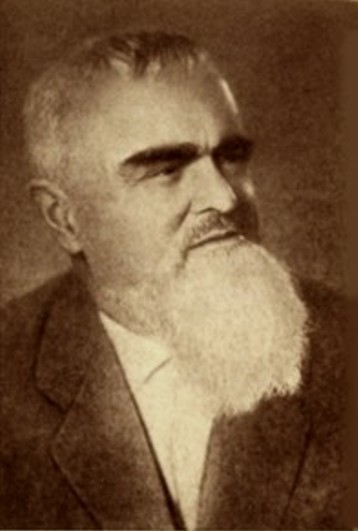

По основной версии, появление берестяных грамот относится к периоду XI–XV веков, но первооткрыватель новгородских грамот А. В. Арциховский и многие его коллеги считают, что первые грамоты были уже в IX–X веках.

Открытие берестяных грамот

Береста как материал для письма в Древней Руси использовалась издревле. Иосиф Волоцкий писал, что в обители святого Сергия Радонежского «самые книги не на хартиях писаху, но на берестех». До наших дней сохранилось много (правда, довольно поздних) документов и даже целых книг (в основном старообрядческих), написанных на расслоенной бересте.

Местом открытия берестяных грамот стал Великий Новгород. Сохранению этих древних находок способствовали благоприятные природные условия и особенности местной почвы.

В 1930-е годы в Великом Новгороде велись археологические раскопки, экспедицию возглавлял А. В. Арциховский. Тогда были найдены первые обрезные листы березовой коры и инструменты для письма. Более серьезных открытий в тот период сделать не удалось, так как началась Великая Отечественная война. Работы продолжились в конце 40-х годов XX века.

А.В. Арциховский

26 июля 1951 года на одном из раскопов была найдена берестяная грамота № 1. В ней содержался перечень феодальных повинностей в пользу трех жителей города. Эта грамота подтвердила гипотезу историков о возможности подобных находок. В дальнейшем события 26 июля стали поводом для утверждения ежегодного праздника, отмечаемого в Новгороде, – Дня берестяной грамоты. На этом открытия не закончились. В том же году археологи нашли еще девять берестяных документов.

Впоследствии открытия берестяных грамот стали обычным явлением. Первые грамоты в Смоленске были найдены в 1952 году, в Пскове – в 1958-м, в Витебске – в 1959-м. В Старой Руссе первая находка появилась в 1966 году, в Твери – в 1983-м. В Москве первую берестяную грамоту обнаружили только в 1988 году, когда проводились раскопки на Красной площади.

Количество берестяных грамот

Археологическая экспедиция в Великий Новгород – это уже традиция. Ежегодно с 1951 года археологи открывают свои сезоны. К сожалению, количество грамот, найденных в разные годы, сильно разнится. Были сезоны, когда ученые находили несколько сотен экземпляров, а были и нулевые. Тем не менее сегодня найдено уже более 1000 берестяных грамот.

На конец 2017 года общее количество найденных грамот распределяется следующим образом:

Что такое береста и как ее использовать?

Каждый из нас, наверное, хоть раз в жизни слышал о вещах из бересты. Достаточно вспомнить старичка-боровичка из детских мультиков. Что у него на ногах? Лапти. Лапти — одно из многих изделий, которые делаются из бересты. Такие вещи ассоциируются у нас со Средневековьем, и верно, изделия из бересты имели огромное значение для жителей Древней Руси. Но все по порядку…

Срез бересты обычно производится следующим образом. На стволе дерева топором или ножом делается вертикальный надрез (от высоты надреза зависит ширина будущего пласта). Здесь стоит обратить внимание на то, что надрез не должен быть слишком глубоким, иначе вы можете повредить следующий, более мягкий и нежный слой, и дереву будет нанесен непоправимый вред. Строгих рамок тут нет, глубина зависит от размеров самого ствола — чем больше береза, тем толще кора. Затем для удобства можно сделать по краям пару горизонтальных надрезов. Теперь необходимо взяться за край и тянуть, снимая бересту вокруг ствола. Если все пройдет нормально, то круг замкнется на надрезе и у вас на руках останется полоска (пласт) бересты.

Как правило, если все сделано правильно, то дерево спокойно переносит такие издевательства. Разве что не стоит снимать слишком много бересты с одного ствола, иначе большая площадь окажется оголена, слабо защищена от внешних воздействий, и всё дерево будет подвержено риску. Полученный материал следует просушить в сухом, продуваемом помещении в течение двух недель, после чего он будет готов к дальнейшей обработке.

Береста использовалась людьми с незапамятных времен, причем не только на Руси, но и индейцами Северной Америки. Это обусловлено уникальными природными свойствами материала. Береста эластична, водонепроницаема, практически не подвержена гниению и экологически чиста.

Примечательно, что в туесках можно хранить как сухие продукты (крупы), так и жидкие. Существует даже поверье, что в берестяных туесах дольше хранится молоко.

Еще одно, уже упоминавшееся ранее изделие — лапти. Обувь из бересты стали изготовлять, прежде всего, из-за водонепроницаемости, а также из-за большей доступности и дешевизны материала по сравнению с кожей. Конечно, по лужам в лаптях не попрыгаешь, но пройтись по росе, чтобы ноги остались сухими, вполне возможно.

Особое внимание стоит уделить изделиям боевого и охотничьего назначения. Из бересты делали чехлы для луков, колчаны (тулы) для стрел, применяли ее при изготовлении славянских «сложных» луков: для обмотки, различных петель.

В наше время изделия из бересты в большинстве случаев утратили былое практическое применение. Сейчас по назначению используются, пожалуй, только корзины. Остальные изделия народных промыслов служат, в основном, в декоративных целях, в качестве украшений, и нередко — довольно дорогих.