что такое беглый огонь в артиллерии

БЕГЛЫЙ ОГОНЬ

(Rapid fire) — вид скорострельного артиллерийского огня. При ведении стрельбы Б. О. каждое орудие батареи стреляет не по команде или сигналу (ревуну), а по готовности к выстрелу.

Смотреть что такое «БЕГЛЫЙ ОГОНЬ» в других словарях:

Беглый огонь — Rapid Fire … Википедия

Беглый огонь — способ ведения огня, при котором орудие, взвод, или батарея с максимальной скорострельностью без нарушения установленного для данной системы режима огня и не в ущерб точности наводки поражает живую силу и огневые средства противника. Боевые… … Пограничный словарь

беглый огонь — tankioji ugnis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Baterijos (būrio, pabūklo) šaudymas, kai šaudoma didžiausia, pabūklo techninėmis galimybėmis leistina greitašauda, bet nepakenkiant pabūklo taikymo tikslumui. RSUS tankiąja ugnimi nešaudo.… … Artilerijos terminų žodynas

Беглый огонь — БѢГЛЫЙ ОГОНЬ. Подъ этимъ названіемъ разумѣется стрѣльба безъ особой команды для каждаго выстрѣла, по мѣрѣ того, какъ стрѣлокъ успѣваетъ зарядить оружіе. Т. обр., достигается развитіе наиб. ск сти огня. Команда бѣглый огонь! примѣняется въ нашей… … Военная энциклопедия

Беглый огонь в лесу — или беглый, наземный лесной пожар один из наиболее частых и обыкновенных видов лесного пожара, при котором горит мертвый и живой покров лесной почвы, от состояния которого зависит и самая скорость поступательного движения огня. Кроме того, на… … Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

ОГОНЬ — огня, м. 1. только ед. Раскаленные светящиеся газы, отделяющиеся от горящих предметов; пламя. Сильный о. Вздуть о. (см. вздуть). Развести огонь (см. развести). Разогреть что н. на огне. || То же, как источник пожара. Страхование от огня. 2. мн.… … Толковый словарь Ушакова

огонь — алый (Городецкий); бесцветный (Аникин); блестящий (Бальмонт); бледный (Сологуб); беглый (Бальмонт); веселый (Горький); вкрадчивый (Бальмонт); дрожащий (Лермонтов); жгучий (Бальмонт); живой (Фет); злой (Бальмонт); золотой (Башкин); искрометный… … Словарь эпитетов

БЕГЛЫЙ — БЕГЛЫЙ, ая, ое; бегл. 1. полн. Спасающийся бегством, убежавший откуда н. Б. крепостной. 2. Быстрый, не задерживающийся. Б. взгляд. Беглое чтение (без затруднений). Б. просмотр рукописи (сделанный наскоро). Бегло (нареч.) играть на рояле (умело и… … Толковый словарь Ожегова

Что такое беглый огонь в артиллерии

по одному прицелу, без корректировки, на скорость.

По-первому прицелу, далее-без корректировки

Ну, наверно не залпом, по команде. Стреляют, как только зарядив

орудие. Такая беспорядочная стрельба.

не одновременно начатый огонь по разным объектам

Значит, бегом! кто как может быстро, так и стреляют!

типа, гаси их на х казлофф.)))

вообще тут есть артилеристы?

Зачем артиллеристы?Есть же интернет!

— вид скорострельного артиллерийского огня. При ведении стрельбы Б. О. каждое орудие батареи стреляет не по команде или сигналу (ревуну), а по готовности к выстрелу.

Как бывший артразведчик объясню.

Тогда такая тактика еще работала. Щас сразу надо бить в цель, без «вилок».

Законы физики никто не отменял. В любом времени. Вилки существуют и сейчас. Возможно в связи с развитием техники и науки, беглый можно командовать после третьего пробного выстрела.

Норматив с первого выстрела поразить цель.

погодите Дима. Это просто невозможно 8 км. Это невозможно.

Ну не знаю, может с помощью GPS сейчас можно сразу бить,

а я объяснил топикстартеру, что такое «беглый» огонь.

наверное так, это облегчает. Но есть множество факторов, при которых

Порядок поражения целей. Беглый огонь и «флэш»

Порядок поражения целей. Беглый огонь и «флэш»

В дуэли один на один, в спортивном соревновании это, может быть, и хорошо. Но в неочевидной ситуации боестолкновения это называется «подставиться под чужой выстрел». На мой взгляд, гораздо важнее не дать прицельно выстрелить в себя и при этом, по возможности, поразить цель, чем гарантированно поразить одного из многих противников.

Для выполнения этих правил нам нужна беглость стрельбы, то есть высокая скорость производства каждого последующего выстрела. Как этого добиться?

Выделим два вида скорости стрельбы: беглый огонь и «флэш»[26].

«Флэш» — другое явление. Этот способ стрельбы хорош в том случае, когда вы уверены в попадании по цели первого выстрела. Второй быстрый выстрел или, как его часто называют, «флэш» нужен для более надежного поражения цели в кратчайшее время на короткой и близкой дистанции. На средней дистанции работать этим приемом уже сложно. Надо всегда помнить о том, что второй выстрел практически никогда не попадает в цель при промахе первым выстрелом.

Осваивать беглый огонь и тем более «флэш» стоит только после того, как вы начали уверенно работать на всех дистанциях стрельбы. При более ранних попытках осваивать эти способы стрельбы нарушаются базовые правила работы со спуском, начинается спешка, попытки компенсировать свою неуверенность в первом выстреле последующей необдуманной стрельбой. А это, в свою очередь, ведет к большому перерасходу боеприпасов и закреплению ошибок в базовых навыках.

Как я уже говорил, важнейшим элементом беглого огня и «флэш» является работа указательного пальца на спусковом крючке. Здесь очень важно научиться недоотпускать спусковой крючок после выстрела и удерживать палец в непосредственной близости от точки срыва курка с боевого взвода. Как этому научиться? Приведу простое стрелковое упражнение (№ 7), выполнению которого можно посвятить отдельное стрелковое занятие.

Стрелковое занятие № 6

Тема занятия: «Порядок поражения целей. Беглый огонь и «флэш». Повторение работы на дальней дистанции. Перенос огня с ближней дистанции на дальнюю».

Занятие организуем по образцу предыдущих. В основной части работу начинаем со стрелкового упражнения № 7. Далее рассматриваем вопрос переноса огня по дистанциям и в конце — повторяем стрелковое упражнение № 6: «Стрельба на дальней дистанции». В заключительной части — выполняем спортивные упражнения по грудному силуэту.

Стрелковое упражнение № 7 «Элементы скоростной стрельбы»

Работаем с данным упражнением в тире или на стрельбище, так как тренажеров и упражнений для холостой работы с этим вопросом пока не придумано (или я о них не знаю).

Часть 1: Беглый огонь

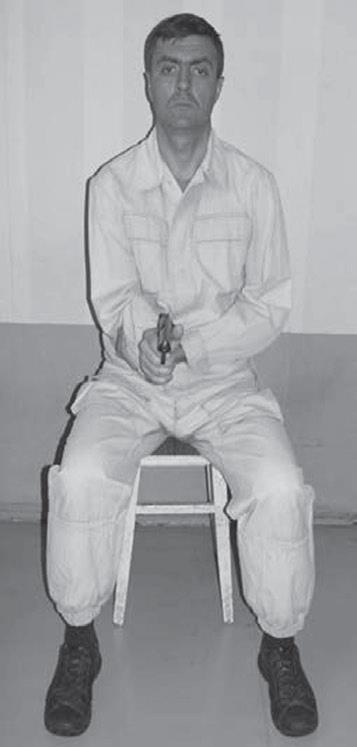

Мишень — ростовой силуэт. Количество патронов в магазине — 5 штук. Исходное положение — сидя на стуле лицом к мишени в 5-и метрах от нее.

Сядьте на стуле ровно, устойчиво. Ноги стоят на ширине плеч. Вооруженная рука согнута в локте и прижата к телу. Другая рука согнута в локте, предплечье прижато к животу, кисть развернута вверх, а пальцы поддерживают предплечье вооруженной руки ближе к локтю. Все внимание направлено на отработку спуска.

Произведите следующий выстрел. Таким образом стреляйте до тех пор, пока недоотпускание спускового крючка не станет автоматическим. Скорость стрельбы в упражнении постепенно увеличивайте.

Часть 2: «Флэш»

Прочувствовав и освоив недоотпускание спуска и быструю работу спускового пальца, приступаем к освоению еще более скоростного режима — «флэш».

Нормальным результатом для этой дистанции можно считать расстояние между пробоинами одной пары выстрелов не более 20-и см. По выполнении трех серий из двух выстрелов делайте перерыв в 1–2 минуты. Это необходимо для того, чтобы не перевозбудить психику и не начать суетиться при стрельбе.

Часть 3

Если стрельба получается, попробуйте применить ее в любых упражнениях с движением. Беглый огонь используйте на средней и дальней дистанции, «флэш» — на ближней и средней.

Перенос огня

Произвольно составленное упражнение по поражению целей на разных дистанциях в свободном движении может быть хорошим «промежуточным экзаменом» в освоении нашего курса. При этом желательно, чтобы перед выполнением подобного упражнения вы не знали о расположении целей. Попросите кого-то расставить их в произвольном порядке и ввести вас с завязанными глазами в центр мишенной обстановки. После этого дайте время партнеру уйти и по его команде, подаваемой из укрытия, снимайте повязку и сразу же работайте. В таких условиях на опознание и поражение каждой цели должно уходить не более секунды. Сколько целей, столько и секунд на выполнение упражнения. Любая непораженная или незамеченная цель — оценка «неудовлетворительно» за все упражнение (не заметили противника — значит, убиты…).

Стройте работу в упражнении по схеме «глаза — голова — тело — выстрел». Это значит, что как только глаза оценили обстановку и распределили цели по степени опасности (дистанциям, вооруженности), голова начинает доворачиваться на ближнюю цель, за ней следует тело, и как только тело сориентировано — звучит выстрел. А голова в это время уже поворачивается на следующую цель. Тело при этом движется безостановочно. Любая остановка в этом упражнении — это тоже оценка «неудовлетворительно».

Не ставьте сразу много целей. Начинайте с двух, постепенно доводя их количество до 4–5. При этом 1 цель обязательно должна находиться вне зоны видимости — за спиной или сбоку (в зависимости от имеющихся возможностей тира или стрельбища).

Такой «промежуточный экзамен» позволит вам верно оценить уровень сформированности своих навыков стрельбы от тела.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

Глава 3 Немецкие асы: беглый взгляд

Глава 3 Немецкие асы: беглый взгляд Новые времена Дискуссию об асах авиации во Второй мировой войне «Дуэль» начала еще в 1997 году и возвращается к этой теме по сей день, если поступает материал с новыми фактами или с их интересной интерпретацией. Во втором сборнике «Война и

Удачи и поражения Мясоедова

Удачи и поражения Мясоедова Пока поредевший круг министра бурлил от всех этих перегруппировок, дела Мясоедова также были далеки от благополучия. Вновь оказавшись без постоянной службы, он вернулся в «Северозападную русскую пароходную компанию». Среди ложных,

Анатомия поражения

Анатомия поражения Хотя Керенского и его соратников весть о приговоре Сухомлинову (но не об оправдании его жены), несомненно, обрадовала, в целом процесс не достиг ни одной из поставленных целей. Пожалуй, в некоторых отношениях суд даже обернулся против правительства и

Методика интервьюирования и корректировка целей исследования

Методика интервьюирования и корректировка целей исследования В начале работы над проектом нами был разработан путеводитель, по которому было проведено несколько пилотных полуструктурированных[4] биографических интервью. Однако постепенно мы пришли к выводу, что целям

1.3. Разведывательные признаки различных объектов (целей)

1.3. Разведывательные признаки различных объектов (целей) Понятие о разведывательных признаках Успех разведки во многом зависит от знания признаков, при обнаружении которых можно судить о наличии и характере действий противника. Такие демаскирующие признаки называются

Приманка для снайперских целей

Глава 7. Планирование и определение целей

Глава 7. Планирование и определение целей Вопросы, интересующие разведывательную службу, столь многочисленны и разнообразны, что необходима четкая система организации процесса сбора информации. Это по логике вещей является обязанностью разведывательного центра.

Уран для военных целей

Уран для военных целей В конце января 1941 года председатель Урановой комиссии академик Хлопин направил в Президиум Академии наук очередную записку. Начиналась она фразой, которая вполне могла бы стать завязкой захватывающей детективной истории:«Работы по проблеме

Приложение 2 Таблица целей 328-го самоходного артиллерийского полка, по которым велся огонь летом 1992 г.

Приложение 2 Таблица целей 328-го самоходного артиллерийского полка, по которым велся огонь летом 1992 г. № по порядку Номер цели Характер цели Привлекаемые средства Расход боеприпасов Примечание 20 июня 1 А-40 арт. батр 1 батарея 14 г. Бендеры 2 42 НП 1 батарея 4 село Варница 21

Приложение 3. Таблица целей артиллерии 183-го мотострелкового полка, по которым велся огонь летом 1992 г.

Приложение 3. Таблица целей артиллерии 183-го мотострелкового полка, по которым велся огонь летом 1992 г. № по порядку Номер цели Характер цели Привлекаемые средства Расюд боеприпасов Примечание 20 июня 1 214 сосредот. ЖС и ОС батр 183 мсп 24 село Варница 2 14 Сосредот. ЖС и

Приманка для снайперских целей

Глава 7 Работа на средней и дальней дистанциях. Порядок поражения цели

Беглый Бенеш снова стал президентом

Беглый Бенеш снова стал президентом После Мюнхена президентом расчлененной Чехословакии стал Эмиль Гаха, «президент Богемии и Моравии», по оценке У. Черчилля, «совершенно ничтожная личность».5 октября 1938 года, отдав Чехословацкую республику на растерзание врагу, Бенеш

ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ

ОРУЖИЕ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ В 1939–1945 гг. практика ведения так называемой обычной войны превзошла по жестокости все известное по предыдущим конфликтам.Во время Первой мировой идея морить голодом население городов путем блокады уже не представляла собой ничего нового,

БАЛАКЛАВА: ПОБЕДА БЕЗ ПОРАЖЕНИЯ

БАЛАКЛАВА: ПОБЕДА БЕЗ ПОРАЖЕНИЯ «Зачем идти самим на русских? Предоставим им идти на нас: мы на превосходной позиции, не будем отсюда трогаться!». Дивизионный генерал Сертэн Канробер перед сражением под Балаклавой <214>«Хотя храбрость, бодрость и мужество всюду и при всех

БЕГЛЫЙ ОГОНЬ

Смотреть что такое БЕГЛЫЙ ОГОНЬ в других словарях:

БЕГЛЫЙ ОГОНЬ

БЕГЛЫЙ ОГОНЬ

БЕГЛЫЙ ОГОНЬ (Rapid fire) — вид скорострельного артиллерийского огня. При ведении стрельбы Б. О. каждое орудие батареи стреляет не по команде или сигн. смотреть

БЕГЛЫЙ ОГОНЬ

Ведение огня из одного или нескольких орудий с максимальной скорострельностью без нарушения режима огня. При ведении беглого огня каждое орудие производит выстрел по готовности. смотреть

БЕГЛЫЙ ОГОНЬ

fogo (de artilharia) em tiros sucessivos

БЕГЛЫЙ ОГОНЬ

воен. швидкий вогонь.

БЕГЛЫЙ ОГОНЬ

БЕГЛЫЙ ОГОНЬ В ЛЕСУ

Беглый огонь в лесу или беглый, наземный лесной пожар — один из наиболее частых и обыкновенных видов лесного пожара, при котором горит мертвый и живой покров лесной почвы, от состояния которого зависит и самая скорость поступательного движения огня. Кроме того, на быстроту распространения беглого пожара влияет сила ветра, состояние погоды, время дня (ночью медленнее, после полудня быстрее), характер местности (на горах быстрее по направлению от подошвы к вершине) и т. п. Б. огонь, хотя очень быстро проходит по почвенному покрову, но, сжирая его и уничтожая накопившийся годами перегной, вредно влияет на плодородие почвы. Вместе с тем он повреждает и древесную растительность, причем насаждения младших возрастов обыкновенно погибают, более же взрослые, приспевающие и спелые деревья повреждаются в меньшей степени, вследствие сильного обугливания коры около оснований их стволов, иногда на 1—2 аршина в высоту; у деревьев с тонкой корой (ели, пихты, буки, грабы и осины) пострадавшая кора отстает от заболони, древесина под ней делается дряблой и начинает разлагаться (см. Подпар), деревья чахнут и впоследствии засыхают; но деревья с очень толстой корой, хорошо защищающею камбий от сильного нагревания огня, как, например, сосна, лиственница, дуб, ясень и ильм, очень редко страдают от беглого пожара — обугливание оснований стволов деревьев не обнаруживает, по-видимому, особенно вредного влияния на дальнейший их рост. В хвойных молодняках, где нижние ветви деревьев недалеко отстоят от поверхности почвы, беглый огонь очень часто переходит в повальный пожар (см. Лесные пожары). В. С.

БЕГЛЫЙ ОГОНЬ В ЛЕСУ

или беглый, наземный лесной пожар — один из наиболее частых и обыкновенных видов лесного пожара, при котором горит мертвый и живой покров лесной почвы. смотреть

Горе от ума. О методиках сосредоточения артиллерийского огня на одной цели в Русско-японской войне

Как видели сосредоточенный огонь на Эскадре Тихого океана

Методика ведения эскадренного огня по одной цели прописана у Мякишева очень просто и понятно. Согласно его указаниям, пристрелку в таком случае должен выполнить головной корабль, по умолчанию – флагманский, так как флагман обычно идет впереди. Затем пристрелявшемуся кораблю следует показать расстояние (одной цифрой) следующим за ним кораблям эскадры, а затем дать полный бортовой залп.

В результате этих действий, прочие наши корабли, следующие за головным, получали дистанцию от него до цели, а кроме того – результат падения залпа, выполненного для данной дистанции. Мякишев полагал, что, воспользовавшись всем этим, артиллеристы прочих кораблей сумеют высчитать необходимые поправки к прицелу для своих кораблей, которые и обеспечат результативное поражение неприятеля.

При этом Мякишев вполне допускал, что «что-то может пойти не так», и потому требовал вести огонь на поражение залпами. С его точки зрения, артиллеристы способны были отличить падение собственного залпа от падений залпов прочих кораблей и, благодаря этому, корректировать прицел и целик.

Описанную выше последовательность действий, по Мякишеву, следовало использовать на дистанции 25–40 кабельтов. Если же в силу каких-то причин расстояние, на котором будет открыт огонь, будет менее 25 кабельтов, то стрельбу следует вести без пристрелки, по показаниям дальномера. Залповый огонь при этом заменялся на беглый. Ну, а стрельбу на дистанции свыше 40 кабельтов Мякишев не рассматривал совершенно.

Как видели сосредоточенный огонь во Владивостокском отряде крейсеров

По Гревеницу все получалось сложнее и интереснее. Он различал три «рода» отрядной стрельбы.

Первый из них отложим до лучших времен, так как сейчас мы с Вами, уважаемый читатель, рассуждаем о сосредоточении огня, а не о его рассредоточении. А по части концентрации огня Гревениц сделал две существенные оговорки.

Соответственно, Гревениц предлагал сформировать несколько отрядов указанной численности в составе эскадры. Маневрировать такие отряды должны были «согласно заранее полученным указаниям», что подразумевает возможность раздельного маневрирования, если таковое, опять же, было предписано загодя. Выбирать цель для сосредоточенного огня каждый такой отряд должен самостоятельно, однако, отряду могут быть даны заранее приоритетные цели – скажем, наиболее сильные корабли противника.

По мнению Гревеница, сосредоточение отрядной стрельбы по нескольким кораблям неприятеля позволит не только быстро вывести из строя наиболее сильные и опасные боевые единицы противника, но также и минимизирует потери собственной эскадры от вражеского огня. Здесь он вполне справедливо отмечал, что точность корабля «проседает», когда он находится под огнем неприятеля, и что всеобщая концентрация огня на одной-единственной цели приведет к тому, что прочие корабли противника получат возможность громить нашу эскадру «в полигонных» условиях.

Без сомнения, разделение эскадры на отряды и концентрация огня сразу на нескольких вражеских кораблях выгодно отличает труд Гревеница от работы Мякишева.

Что интересно – Гревениц считал, что «начальник эскадры» вообще не должен находиться на корабле линии, но что ему следует поднять свой флаг и быть на быстроходном и хорошо бронированном крейсере, дабы иметь возможность наблюдать за боем со стороны. Идея заключалась в том, что в таком случае флагманский корабль, находясь поодаль, не будет страдать от сосредоточения вражеского огня и по необходимости может сблизиться с любой частью эскадры, не ломая при этом ее строя. Соответственно, адмирал будет лучше информирован и сможет эффективнее управлять и маневрированием, и артиллерийским огнем своих кораблей.

Рациональное зерно в этих тезисах Гревеница, безусловно, присутствовало, но проблема заключалась в откровенной слабости средств связи тех времен. Радио едва ли было достаточно надежно, да и антенну легко можно было вывести из строя, а флажные сигналы элементарно могли быть не замечены или неправильно поняты. Кроме того, на то, чтобы отдать приказ сигналом требуется известное время – его нужно набрать, поднять и т.д. В то же время адмирал, ведущий эскадру, мог управлять ею простыми изменениями курса флагманского корабля даже и при полностью сбитых фалах и уничтоженном радио.

В целом же я склонен оценивать эту мысль Гревеница как теоретически правильную, но преждевременную, не обеспеченную техническими возможностями эпохи Русско-японской войны.

Но вернемся к методике отрядной стрельбы.

Но у Гревеница были и другие существенные отличия.

Мякишев предлагал передавать с флагманского корабля на остальные корабли эскадры только расстояние до неприятеля. Гревениц же требовал, чтобы вместе с расстоянием передавался бы и целик – по его наблюдениям, в большинстве боевых ситуаций поправки горизонтального угла наводки для орудий флагмана вполне подходили и для двух-трех следующих за ним кораблей. По моему мнению, эта мысль Гревеница очень разумна.

По Мякишеву, флагман должен был дать расстояние до неприятеля лишь по завершении пристрелки, а по Гревеницу – всякий раз, когда управляющий огнем флагмана давал поправки своим орудиям. С этой целью на каждом корабле эскадры должны были постоянно находиться в строю (не считая запасных) два ручных семафора, при помощи которых следовало сообщать на следующий в строю корабль о дистанции и целике, данных флагманским артиллеристом – управляющим огнем.

Соответственно, с прочих кораблей могли наблюдать, если так можно выразиться, «историю» пристрелки флагмана и донаводить орудия, давая им актуальные поправки. Затем же, когда флагман пристреляется и опустит флаг, дав тем самым разрешение открыть огонь остальным кораблям отряда, они могли вступить в бой с минимальной задержкой.

Лично мне такой порядок кажется несколько надуманным.

Стремление дать возможность видеть каждому кораблю изменения параметров пристрелки – дело благое, но как быть с неизбежным запаздыванием во времени?

Своевременно показать текущую дистанцию и поправку к целику стреляющий корабль может. Но пока его увидят на следующем, пока отрепетуют, пока эти показания заметят на следующем корабле в строю, может получиться так, что стреляющий корабль уже даст залп по новым установкам, а концевой корабль отряда получит сведения о поправках предыдущего или еще более раннего залпа.

И наконец, огонь на поражение. Мякишев, как уже было сказано выше, при сосредоточенном огне на большие дистанции, под которыми он понимал 30–40 кабельтов, делал ставку на залповый огонь. Гревениц был уверен в том, что во время сосредоточенного огня нескольких кораблей по одной цели отличать падения снарядов своего корабля от выстрелов других кораблей отряда будет невозможно. Увы, непонятно, относилось ли это суждение Гревеница к залповой стрельбе или нет.

Мякишев не отрицал полезности беглого огня, но считал, что при стрельбе на дальние дистанции, под которыми он понимал 30–40 кабельтов, залповый огонь на поражение позволит отличать стреляющему падения своих залпов от других, обстреливающих ту же цель. Для Гревеница залповый огонь вовсе не был табу – он прямо рекомендовал вести пристрелку залпами по 3–4 орудия, мотивируя это тем, что на расстояниях в 50–60 кабельтов одиночный всплеск может быть не замечен. И Гревениц вовсе не предлагал при дистанциях менее 50 кабельтов возвращаться к пристрелке из одного орудия. Однако, в отличие от Мякишева, Гревениц ни в каком случае не рекомендовал вести огонь на поражение залпами. У него после пристрелки следовало переходить на беглый огонь, хотя бы и с дистанции в 50–60 кабельтов.

При индивидуальной стрельбе Гревениц полагал возможным корректировать прицел и целик по результатам беглого огня. Для этого следовало наблюдать за некоей «средней точкой попадания снарядов». По всей видимости, речь шла о том, что при беглом огне всплески падений снарядов в воду, а также и попадания, если таковые будут видны, все же образуют некий эллипс, среднюю точку которого можно будет определить путем визуальных наблюдений.

Вполне возможно, что в каких-то обстоятельствах такой метод работал, но он не был оптимальным, что в дальнейшем и привело к переходу на залповую стрельбу. И совершенно наверняка можно утверждать, что при стрельбе беглым огнем хотя бы двух кораблей по одной цели «среднюю точку попадания снарядов» для каждого из них определить будет практически невозможно.

Но, повторяю, стрельба залпами для Гревеница не была запретной, поэтому остается неясность: то ли он просто не догадался до залповой стрельбы на поражение, то ли считал, что даже и залповая стрельба не даст возможности корректировать прицел и целик при сосредоточенном огне отряда по одной цели.

Как видели сосредоточенный огонь на кораблях 2-й Тихоокеанской эскадры

Надо сказать, что работа Берсенева вопросов сосредоточения огня на одном корабле противника практически не рассматривает. Все управление таким огнем, по Берсеневу, сводится всего только к двум замечаниям:

1. Во всех случаях огонь необходимо концентрировать на головном корабле неприятеля. Исключения – если таковой не имеет боевого значения или же если эскадры расходятся на контркурсах на дистанции менее 10 кабельтов.

2. При ведении огня по головному неприятеля каждый корабль в строю, делая выстрел, сообщает «установку прицела» следующему за ним мателоту с тем, чтобы последний мог воспользоваться результатами выстрела, как пристрелкой. При этом «Способ сигнализации объявляется особым приказом по эскадре», да и что должно передаваться (расстояние, целик) – неясно.

Таким образом, если Мякишев и Гревениц давали методику эскадренной (отрядной) стрельбы, то у Берсенева ничего такого нет.

Тем не менее не следует думать, что 2-я Тихоокеанская совершенно не готовилась вести сосредоточенный огонь по неприятелю. Для того чтобы разобраться в этом, необходимо смотреть распоряжения З. П. Рожественского и фактически проведенные стрельбы на Мадагаскаре.

Для начала процитирую фрагмент приказа № 29, изданного З. П. Рожественским 10 января 1905 года:

Вполне очевидно, что З. П. Рожественский ввел на 2-й Тихоокеанской эскадре отрядную стрельбу: из текста его приказа следует, что в тех случаях, когда флагманский корабль показывает сигналом номер вражеского корабля, то по указанной цели должен сосредоточить огонь именно отряд, а не эскадра в целом. «Поотрядному» методу ведения сосредоточенной стрельбы эскадра обучалась на Мадагаскаре.

Так, старший артиллерист «Сисоя Великого» лейтенант Малечкин свидетельствовал:

В этом отношении управление артиллерийским огнем, по Рожественскому, соответствует предложениям Гревеница и более прогрессивно, нежели у Мякишева. Но есть крайне важный момент, в котором командующий 2-й Тихоокеанской эскадрой «обошел» и Мякишева, и Гревеница, а именно – стрельба «по возможности».

Это словосочетание применяется З. П. Рожественским всякий раз, когда он пишет о сосредоточенной стрельбе: «На этом номере следует сосредотачивать по возможности огонь всего отряда… Следуя флагманскому кораблю, сосредотачивается огонь, по возможности, на головном или на флагманском корабле неприятеля».

И Мякишев, и Гревениц предписывали вести сосредоточенный огонь по назначенной цели, если можно так выразиться, «любой ценой» – их методики не предусматривали переноса огня отдельного корабля отряда на другой корабль противника по собственной инициативе.

А вот приказ № 29 такую возможность давал. Согласно его букве, получалось, что если какой-либо корабль отряда в силу любых причин не мог вести эффективный сосредоточенный огонь по назначенной цели, то он и не обязан был этого делать. Из показаний, данных Следственной комиссии, можно видеть, что командиры кораблей пользовались предоставленной им возможностью.

Так, например, эскадренный броненосец «Орел», не имея возможности вести результативный огонь по «Микасе», перенес его на ближайший к нему броненосный крейсер. На это же указывает и анализ попаданий в японские корабли в завязке Цусимского сражения. Если в первые 10 минут зафиксированные по времени попадания были только в «Микасу» (6 снарядов), то в следующую десятиминутку из 20 попаданий 13 досталось «Микасе», а 7 – пяти другим японским кораблям.

Однако, если уж З. П. Рожественский в рамках организации сосредоточенной стрельбы разделил основные силы своей эскадры на два отряда, то ему следовало дать простые и понятные инструкции по выбору целей каждому отряду. Он их и дал, но тактика огневого боя, избранная русским командующим, оказалась весьма оригинальной.

Управление огнем 1-м броненосным отрядом вопросов не вызывает. З. П. Рожественский мог указать цель для сосредоточенного огня четырех броненосцев типа «Бородино» в любой момент, пока «Суворов» сохранял способность давать сигналы. Иное дело – 2-й броненосный отряд, возглавляемый «Ослябей». Как ни странно, но, согласно букве приказа № 29, адмирал, командующий этим отрядом, не имел права самостоятельно избирать цель для сосредоточенной стрельбы. Таковая возможность просто не была предусмотрена. Соответственно, цель для 2-го отряда должен был указывать только сам командующий 2-й Тихоокеанской эскадры.

Но, читая и перечитывая приказ № 29 от 10.01.1905 года, мы не увидим там способа, каковым З. П. Рожественский мог бы это сделать. Согласно тексту приказа, он мог назначить цель либо для 1-го броненосного отряда, подняв сигнал с номером вражеского корабля в строю, либо для всей эскадры, для чего следовало открыть по ней огонь с флагманского «Суворова», не поднимая при этом никакого сигнала. Возможности назначить отдельную цель 2-му отряду просто нет.

Конечно, рассуждая теоретически и желая назначить двум отрядам разные цели, можно было бы сперва приказать сосредоточить огонь эскадры на одной цели, которую адмирал наметит для 2-го отряда, и затем перенести огонь 1-го отряда на другую цель, подняв соответствующий сигнал. Но это вызовет существенную задержку в пристрелке по цели, намеченной для 1-го отряда, что в бою неприемлемо.

Более того. Если вдуматься, то возможность назначить цель всей эскадре имелась лишь в завязке сражения или же в момент его возобновления после перерыва. Ведь только тогда цель, по которой открыл огонь «Суворов», не поднимая сигнала, могла быть видна и понятна остальным кораблям эскадры. А в ходе сражения, когда все корабли ведут бой – попробуй разбери, на кого там перенес огонь «Суворов», да и кто стал бы это отслеживать?

Вывод парадоксален – разбив эскадру на 2 отряда, З. П. Рождественский предусмотрел указание цели только для одного из них – 1-го броненосного.

Почему такое произошло?

Тут есть два варианта. Возможно, я ошибаюсь, и полномочия выбора цели все-таки были делегированы командующему 2-м броненосным отрядом, но это было сделано каким-нибудь другим приказом или циркуляром, который мне неизвестен. Но возможно и иное.

Следует понимать, что распоряжения Зиновия Петровича не отменяли инструкцию Берсенева, а дополняли ее. Таким образом, если какая-то ситуация не была описана приказом Рожественского, то кораблям эскадры следовало действовать в соответствии с методикой Берсенева, которая требовала сосредоточения огня на головном корабле вражеского строя. Но с учетом того, что японцы обладали преимуществом в скорости, следовало ожидать, что они будут «наседать» на головные русские броненосцы. Едва ли при этом «Ослябя» и следующие за ним корабли смогли бы эффективно поражать «Микасу»: тогда кораблям 2-го броненосного отряда не осталось бы ничего иного, как рассредоточить огонь по ближайшим к ним кораблям противника.

Можно предположить, что З. П. Рожественский не слишком-то верил в эффективность сосредоточенного огня 2-го броненосного отряда, в котором два корабля из четырех были вооружены устаревшей артиллерией.

Возможно, он видел необходимость такого сосредоточения лишь в случаях, если:

1) в завязке боя Х. Того подставится настолько, что огонь всей эскадры по одному кораблю будет оправдан;

2) в ходе боя «Микаса» окажется в позиции, удобной для сосредоточения по нему огня 2-го броненосного отряда.

Оба варианта представлялись тактически маловероятными.

Таким образом, получается, что, согласно приказу № 29 от 10.01.1905 года, сосредоточенный огонь должен был вести 1-й броненосный отряд, в то время как 2-й рассредоточивал огонь по ближайшим к нему кораблям японцев, беспокоя их и мешая вести прицельную стрельбу по головным русским кораблям. Подобная тактика имела определенный смысл.

В завязке Цусимского сражения произошло следующее.

Отмечу, что описание выбора целей у З. П. Рожественского оставляет желать лучшего.

Все то же самое можно было бы записать много проще и понятнее. Но при оценке тех или иных руководящих документов следует учитывать наличие принципиальной разницы между приказом и методикой.

Методика должна охватить по возможности все варианты развития событий. Она должна объяснять, как нужно действовать в основной массе боевых ситуаций и чем руководствоваться, в случае возникновения нештатной, не описанной в методике ситуации.

Приказ же зачастую составляется для конкретизации того или иного вопроса: если на эскадре, скажем, есть сложившееся понимание правил ведения огневого боя, то приказ вовсе не обязан описывать эти правила полностью. Достаточно указать лишь изменения, которые издающий приказ желает внести в существующий порядок.

В остальном же методы сосредоточенной стрельбы, принятые на 2-й Тихоокеанской эскадре весьма близки к тем, что предлагали Мякишев и Гревениц.

Пристрелку следовало начинать, если расстояние до противника превышает 30 кабельтов. Пристреливаться должен был головной корабль отряда. Ему следовало показывать на остальные корабли дистанцию и поправки по целику, то есть по горизонтальному угол прицеливания, как и рекомендовал Гревениц. А по Мякишеву – следовало показывать только расстояние.

Но З. П. Рожественский, как и Мякишев, считал, что необходимо давать эти данные не при каждом изменении прицела и целика, а только тогда, когда головной корабль пристреляется. Передавать данные следовало не только семафором, как рекомендовал Гревениц, но и флажным сигналом. Каждый корабль отряда, заметив переданные ему данные, должен репетовать их, показывая следующему за ним мателоту.

Что до пристрелки, то, вероятно, наилучшие результаты дала бы залповая пристрелка чугунными снарядами, проводимая методом «вилки». Мякишев предлагал пристреливаться чугунными снарядами, Гревениц – чугунными снарядами и залпами, З. П. Рожественский – вилкой.

Как видим, не угадал ни один.

Огонь на поражение по Гревеницу и Рожественскому следовало вести беглым огнем, по Мякишеву – залпами, потому что последние вроде бы позволяли различать падения своих снарядов при сосредоточении огня по одной цели.

На самом деле, анализ эффективности различных методов пристрелки и огня на поражение при сосредоточенной стрельбе по одной цели «тянет» на полноценную статью, которую я планирую написать позднее. А сейчас, с разрешения уважаемого читателя, я отвечу на другой вопрос.

Почему статья начинается со слов «горе от ума»?

Существует два принципиально различных способа ведения сосредоточенного огня – с централизованным управлением и без него.

Согласно Мякишеву, Гревеницу, Берсеневу, Рожественскому, управляющий огнем флагманского корабля осуществлял пристрелку, определял поправки, а затем транслировал их на остальные корабли эскадры или отряда. Строго говоря, это, конечно, не полный цикл управления огнем, потому что здесь получалось, скорее, управление пристрелкой: после получения расстояний и поправки к целику каждый корабль должен был вести огонь на поражение самостоятельно.

Вероятно, можно говорить о том, что полное управление, когда и пристрелкой, и огнем на поражение целого соединения руководит один человек, было реализовано уже после Русско-японской войны на кораблях Черноморского флота.

Не могу утверждать наверняка – методиками стрельбы, которыми руководствовался Черноморский флот в преддверии Первой мировой войны, я, к сожалению, не располагаю.

Но, во всяком случае, Российский императорский флот и до, и во время Русско-японской войны, да и позднее, пытался освоить и реализовать на практике именно централизованное управление сосредоточенным огнем.

Какой из этих методов лучше?

На бумаге, безусловно, централизованное управление сосредоточенным огнем имело явные преимущества.

Увы, на практике оно совершенно себя не оправдало.

Вспомним историю того же Черноморского флота, где централизованное управление огнем броненосцев-додредноутов было доведено, не побоюсь этих слов, до немыслимого совершенства.

Уроки Цусимы были усвоены. На боевую подготовку не скупились – о расходах учебных снарядов на стрельбы черноморских броненосцев доцусимский Российский императорский флот не мог и мечтать. Утверждение, что после Цусимы один броненосец в год на учебные стрельбы стал тратить снарядов столько, сколько до Цусимы – вся эскадра, в которой он числился, возможно, и будет преувеличением, но не таким уж и большим.

И не приходится сомневаться, что индивидуально черноморские броненосцы стреляли лучше, чем любые корабли нашего флота во время Русско-японской войны. Были испробованы различные методики централизованного управления огнем, и на учениях черноморская эскадра уверенно поражала цель вторым-третьим залпом даже и более чем на 100 кабельтов.

Однако в двух реальных боевых эпизодах, когда наши превосходно обученные броненосцы столкнулись с «Гебеном», сосредоточенная стрельба с централизованным управлением была ими с треском провалена. В то же время, когда броненосцы стреляли индивидуально – они добивались неплохих результатов. В бою у мыса Сарыч «Евстафий», «махнув рукой» на централизацию, первым же залпом добился попадания в «Гебен», ставшего, увы, единственным за весь бой.

Но есть ощущение, что только постоянная смена курса позволила линейному крейсеру избежать других попаданий.

Если же мы посмотрим на практику других флотов, то увидим, что в ту же Первую мировую войну, стреляя залпами, обладая несравненно более совершенными дальномерами и приборами управления стрельбой, ни один флот не стремился вести сосредоточенный огонь по одной цели.

Фактически в основных морских сражениях Первой мировой сосредоточенный огонь за редким исключением велся или по ошибке, или вынужденно, когда по каким-либо причинам не получалось распределить огонь по другим кораблям неприятеля.

Таким образом, на мой взгляд, проблема заключалась не в том, что методика централизованного управления сосредоточенной стрельбой, которой пользовалась 2-я Тихоокеанская эскадра, имела те или иные недостатки. По моему мнению, сама идея централизованного управления огнем соединения кораблей для тех лет оказалась порочной. В теории она обещала множество плюсов, но при этом оказалась совершенно не реализуемой даже на технологиях времен Первой мировой войны, не говоря уже о Русско-японской.

Японцы поступали проще. Каждый их корабль сам определял, в кого стрелять: конечно, они старались поразить в первую очередь флагманский или же идущий головным корабль. Таким образом достигалось сосредоточение огня по одной цели. Если при этом какой-то корабль переставал видеть собственные падения и не мог корректировать стрельбу – он, никого не спрашивая, выбирал себе другую цель. Действуя таким образом, японцы добивались хорошего процента попаданий.

Так почему все же я пишу «горе от ума» применительно к русским методикам стрельбы?

Российская империя приступила к созданию парового флота много раньше японцев и имела куда больше и традиций, и морской практики. Русские моряки задолго до Русско-японской войны испробовали централизованное управление огнем одного корабля, когда стрельба осуществляется под руководством старшего артиллерийского офицера, и убедились в преимуществах, которые давала такая организация. Следующим, совершенно естественным шагом стала попытка централизовать управление стрельбой нескольких кораблей. Этот шаг был абсолютно логичен, но при этом – ошибочен, так как реализовать подобное управление на имеющейся технической базе было невозможно.

По моему мнению, японцы, приступив к освоению современных боевых кораблей много позже наших соотечественников, к Русско-японской войне просто не доросли до подобных нюансов. Они и до централизации управления огнем одного корабля дошли только в ходе самой войны, причем повсеместно распространили эту практику уже ближе к Цусиме.

Я полагаю, что именно «поздний старт» и отставание в теории управления огнем не позволили японцам совершить столь многообещающую, но при этом – ошибочную попытку централизации управления сосредоточенной стрельбой.