что такое атака в японии

Отаку

| Эта статья создана ботом Требуется выполнить первичную проверку статьи и проставить плашки необходимых работ |

Акихабара (район Токио ) — « мекка » отаку

Содержание

История термина [ ]

В японском языке это слово имеет следующую этимологию: о (お) (уважительный префикс ) + таку (宅) (дом, жилище). Дословно означает «ваш дом».

Впервые в качестве термина это слово появилось в цикле статей «Исследование „отаку“»

Слово «отаку» в Японии имеет сильно негативную окраску; называть так собеседника невежливо, если только он сам себя так не называет. Однако в других странах фанаты аниме и манги часто называют себя «отаку», понимая под этим отнюдь не помешанного фаната, а лишь преданного поклонника. Однако и там встречаются поклонники аниме, знающие о японском значении этого слова и потому не любящие, чтобы их называли «отаку». В связи с этим слово стало записываться катаканой, чтобы отличать от お宅 отаку, которое по-прежнему обозначает дом собеседника в вежливой речи.

Близкое по смыслу слово, которое употребляется во многих странах, например в России, Белоруссии и Украине, анимешник — любитель аниме и/или манги, но не фанат.

Численность отаку [ ]

Известные отаку [ ]

Нижеследующие популярные персоналии известны своей любовью к аниме.

Что такое атака в японии

Введение

Официально период сегуната прекратился в 1868 году с началом периода Мэйдзи направленный на демократизацию и отказа от самоизоляции Японии. В феврале 1889 года была принята Конституция Японской империи однако она была нечётко сформулирована и могла быть интерпретирована и в сторону демократического, и в сторону авторитарного государственного строя. По мнению авторов этим и воспользовалась военная верхушка Японии для создания правительства по принципу сёгуната и распространения своего военного влияния за пределы Японии.[2]

Идеализация самурайских традиций наложила достаточно громоздкий отпечаток на Японскую императорскую армию, что касается сухопутных войск то ставка делалась на моральных дух а не на современное вооружение.

Тот факт что генеральный штаб Японии делал ставку на ВМФ и ВВС благодаря чему Императорский флот Японии использовал самую современную тактику ведения боевых действий и имел современное вооружение чего не сказать о сухопутных войсках Императорской армии Японии.

Японское командование делало расчет именно на штыковые атаки которые были близки по своей форме на атаки междоусобных войн к которым легко применялись принципы бусидо. Имеются примеры тренировки штыковых ударов японскими солдатами на китайских военнопленных на территории оккупированного Китая.

Одна из крупнейших банзай-атак войны была проведена 7 июля 1944 года во время битвы за Сайпан против 105-го пехотного полка США. Потери американских войск составили 920 человек убитыми и ранеными, потери с японской стороны составили 2297 убитыми. Достаточно рациональные потери в виду того что атакующая сторона всегда теряет больше живой силы. [3]

Что касается массового суицида среди гражданского населения Японии на территории боевых действий то это можно обосновать как страх ответственности за содеянное и результат действия собственной же пропаганды, такая ситуация была аналогична и с населением Германии в 1945 году с приходом на её территорию Красной армии.

В любой стране есть люди готовые пожертвовать собой ради нее, и презрение к смерти ради выполнения своего воинского долга одинаково высоко почитается повсюду.

Слепота и удушье в Токио: история «Аум Синрикё» — секты для элиты, устроившей зариновую атаку в метро Статьи редакции

20 марта 1995 года. Метро Токио. На станции Кита Сэндзю в первый вагон поезда заходит мужчина средних лет — в медицинской маске, со стопкой газет и зонтом. Он ничем не выделяется из толпы: разве что немного нервничает и чуть дольше, чем принято правилами приличия, разглядывает женщин и детей в вагоне.

Пригладив редеющие волосы, токиец садится на свободное место. Когда поезд приближается к станции Син-Отяномидзу, мужчина достаёт пакеты с неизвестным содержимым, которые маскировал газетами, опускает их на пол и прокалывает зонтом. На остановке он выходит из поезда и встречается на перроне с бритоголовым японцем: вместе они садятся в машину и уезжают.

Эти двое — 49-летний врач Икуо Хаяси и 31-летний водитель Томомицу Ниими. В пакетах, которые проколол Хаяси, находился зарин — опасное отравляющее вещество. Пока мужчины едут в подпольную квартиру, в метро происходит катастрофа: на станции Касумигасэки два работника пытаются уничтожить пакет и погибают, сотни людей задыхаются и теряют зрение.

Хаяси и Ниими — не единственные преступники: восемь человек привезли пакеты с зарином на другие станции метро. В атаке погибло 13 токийцев, тысячи людей получили отравления различной степени тяжести и серьёзные проблемы со здоровьем на всю жизнь. Отравляющее вещество распылили члены популярной тогда секты «Аум Синрикё»* — и вот, кто они такие.

История «Аум Синрикё» начинается с её основателя и лидер а — Сёко Асахары, за 30 лет превратившегося из практически слепого ребёнка из бедной многодетной семьи в «Духа Истины» и «нового Христа» с тысячами последователей со всего мира.

Сёко — тогда его звали Тидзуо Мацумото — родился в марте 1955 года и поначалу проживал не самую выдающуюся жизнь. Он учился в школе для детей с ослабленным зрением, где издевался над одноклассниками и брал деньги с полностью слепых студентов. Не поступив в Токийский университет, Мацумото основал клинику иглоукалывания, которую вскоре покинул после драки.

Тидзуо пробовал продавать нелицензированные китайские лекарства, но закрыл аптеку после штрафа в 200 тысяч иен. Тогда японец встал на путь духовных исканий: занимался йогой, изучал различные практики и путешествовал по Гималаям в поисках просветления.

В 1984 году Мацумото сменил имя и создал религиозную группу «Аум синсен-но-кай». Тут дела пошли хорошо: к середине 80-х организация имела более трёх тысяч последователей, и с 1985 года Асахара начал продвигать себя как святого человека. Сёко называл себя «агнцем Божиим» и «токийским Христом», заявлял, что пришёл взять грехи человечества и наделить своих последователей духовной силой.

В 1987 году Асахара переименовал организацию в «Аум Синрикё». Секта представляла из себя государство в государстве — со своими министерствами «финансов», «строительства» и «науки и техники». Члены «Аума» верили в конец света, и их «кабинет министров» должен был заменить японскую власть на время апокалипсиса.

Учение Асахары совмещало в себе элементы буддизма, индуизма, даосизма и христианства, а также идей Нострадамуса и Айзека Азимова. Сектанты стремились «слиться» с Богом через достижение «самади» — нечто вроде «нирваны» в буддизме.

«Аум Синрикё» славилась странными ритуалами: например, адепты пили воду из своей ванны и носили специальные уборы, чтобы «синхронизировать» деятельность мозга с мыслями лидер а. По данным «Би-би-си», один из сторонников «Аума» заплатил более 8100 долларов за «кровавое посвящение», на котором он выпил то, что, как говорили, было кровью Сёко Асахары.

В августе 1989 года «Аум Синрикё» зарегистрировали в Японии в качестве религиозной организации. Популярность секты росла: в неё вступали тысячи людей, значительную часть которых составляли молодые студенты из элитных университетов. Многие адепты учились на естественнонаучных или технических специальностях и были технофриками — проводящими всё свободное время в интернете и собирающими всевозможные данные.

Похожая судьба и у Икуо Хаяси — он окончил медицинский университет элитного токийского университета Кэйо, стажировался в Америке и был хорошим нейрохирургом. В секту он пришёл после автокатастрофы, в которой заснул за рулём и врезался в машину с женщиной и девятилетней девочкой. Хаяси сильно из-за этого переживал, дарил пострадавшим подарки, а через несколько месяцев вступил в «Аум Синрикё».

По мнению журналиста Сёко Эгавы, следившего за культом несколько лет, сектанты жили в воображаемом мире — «мультяшной версии реальности», которую им и продавал Сёко Асахара. Члены «Аум Синрикё» рассказывали в рекламе, что научились телепатии и левитации, и предлагали научить этому новоприбывших.

В интервью Харуки Мураками для книги «Край обетованный» многие адепты культа рассказывали, что пришли в него для успокоения или исправления собственной жизни.

«Аум» удалось ослабить такой психологический стресс и усилить за счёт этого возможности отдельной личности. Последователи «Аум» на 99 % видели в братстве именно это. Взгляд на духовные и физические явления. Способ усовершенствования жизни, решения проблем. А все эти разговоры об организации, апокалипсической философии – это выдумки средств массовой информации.

«Аум Синрикё» занималась не только «духовной» деятельностью, но и пыталась «продвинуться» в политике и бизнесе. В 1990 году Сёко Асахара и 24 члена секты пытались баллотироваться в парламент Японии, а в 1993-м — открыли в Токио и Осаке магазины по продаже персональных компьютеров.

Вместе с ростом популярности увеличивалось и число скандалов вокруг «Аум Синрикё». Уже в конце 1980-х всё громче становились разговоры об обмане новобранцев, принуждении жертвовать деньги и даже убийствах членов секты, желавших из неё выйти.

С 1993 года «Аум Синрикё» разрабатывала и испытывала различные отравляющие газы. В июле члены секты распылили с крыши штаб-квартиры в Токио жидкость, содержащую споры Bacillus anthracis — возбудителя сибирской язвы. Власти зафиксировали несколько жалоб местных жителей на неприятные запахи, но заражений бактерией не выявили.

Следующим летом адепты «Аум Синрикё» распылили с помощью переоборудованного грузовика-рефрижератора в Мацумото зарин — погибло восемь человек, еще 500 получили увечья. Целью сектантов были судьи, разбиравшие земельный спор в отношении организации.

В декабре 1994 и январе 1995 года адепты культа совершили несколько покушений с помощью VX — сильного отравляющего вещества. 28-летний мужчина, которого Асахара заподозрил в предательстве, стал первой зарегистрированной жертвой яда в мире. В декабре 1994 года на него напали на улице: брызнули VX на шею. Японец пробежал за нападавшими около 100 метров, после чего упал и впал в кому, из которой так и не вышел.

По версии прокуратуры, скандалы с таинственными убийствами и отравлениями, раз за разом возникающими вокруг секты, привели к тому, что к «Аум Синрикё» начали присматриваться. Поэтому адепты культа решили «посеять хаос в Токио» и так отвлечь внимание полиции от организации.

Утром 20 марта пять сектантов сели на пять поездов на разных линиях метро. К 8:15 все рейсы прибыли на станцию Касумигасэки, где находилась штаб-квартира парламента Японии. Из проткнутых пакетов зарин моментально распространился по вагонам и станциям, отравив пассажиров и работников метро. По описаниям очевидцев, люди чувствовали тошноту, головокружения и острую резь в глазах, некоторые — падали без сил.

Когда я [. ] вышла на улицу и огляделась, вокруг царило то, что уместнее всего описать словом «ад». На земле лежало трое людей с зажатыми в зубах ложками. Было ещё шестеро работников метро — все они сидели на клумбе и, обхватив головы руками, рыдали. На выходе из станции причитала женщина.

В день атаки в больницы Токио госпитализировали около шести тысяч пострадавших. Многие горожане не обратили внимание на плохое самочувствие и пошли на работу — они обратились к врачам уже позднее. 58-летний Синтаро Комада рассказывал в интервью, что в госпитале не знали, что делать с тем, что «его глаза не видят».

«Пришли ещё несколько человек с теми же симптомами, по телевизору показывали масштабы поражения. И больница наконец-то сообразила, что ситуация — внештатная. Диваны превратили в подобие кроватей, поставили капельницы. Вскоре им по факсу прислали указания по лечению», — сообщил японец Мураками в разговоре для книги «Подземка».

Главный свидетель обвинения — Хаяси — взял на себя ответственность за нападение, отметил, что «использовал навыки врача, чтобы причинить страдания», и заявил, что рассматривает смертную казнь как соответствующее наказание. Но за помощь следствию медика — единственного из ключевых фигурантов — приговорили к пожизненному заключению.

После ареста у меня были разные душевные терзания, но в итоге я понял, что Асахара – не учитель, а его учение – большое заблуждение, но никак не религия.

6 июля 2018 года в Токио казнили Сёко Асахару и шестерых руководителей «Аум Синрикё». Власти Японии заявили, что смертная казнь в этом случае «была неизбежна».

В «Аум Синрикё» собралось немало выдающихся людей, но они в итоге скатились до группового терроризма. Видимо, это говорит о слабости личности. Однако спросите меня: ну а ты что, сильный? Боюсь, ответа не дам.

10 октября 1995 года Аум Синрикё лишили официального статуса религиозной организации, в начале 1996 года секта объявила себя банкротом. После ареста и суда группа преобразовалась — изменила название на «Алеф», отказалась от поклонения Сёко Асахаре и извинилась перед жертвами зариновой атаки.

Во время обысков в марте 2000 года полицейские обнаружили, что секта продолжает сотрудничать с десятками компаний и государственных учреждений — в качестве субподрядчика. Программисты «Алефа» разработали программное обеспечение для почти 90 заказчиков, среди которых оказались министерства страны, включая управления национальной обороны.

С ноября 2001 года «Алеф», владеющий 13 компьютерными фирмами, официально возобновил производство программного обеспечения. Представители организации объяснили это необходимостью заработка для возмещения ущерба жертвам газовой атаки в метро.

В России параллельно с Японией до теракта действовало несколько центров «Аум Синрикё» — религия пользовалась огромной популярностью у людей. По данным «Коммерсанта», к 1995 году в секте состояло в восемь раз больше последователей, чем в Японии — то есть около 50 тысяч человек.

Организация внимательно относилась к столь лояльной аудитории: весной 1992 года Сёко Асахара посетил Россию, где встретился с мэром Москвы Юрием Лужковым, религиозными деятелями и прочитал лекции в МГУ, МИФИ, МГТУ имени Баумана и МГИМО. Не забывала секта и привлекать новых членов: на радиостанции «Маяк» и телеканале «2×2» у «Аум Синрикё» регулярно выходили передачи.

Против организации в России пытались бороться и до теракта в метро: в 1994 году «Московский Комитет по спасению молодёжи от псевдорелигий и тоталитарных сект» подал иск против телеканала «2×2», радиостанции «Маяк» и «Аум Синрикё» с требованием прекратить трансляцию проповедей и оплатить лечение участников группы. Истцы представили в суд заключение института психиатрии Минздрава, врачи которого обследовали 11 человек из последователей Сёко Асахары.

По данным медиков, из-за недоедания и недосыпания адепты секты постоянно находились в полугипнотическом состоянии, имели подавленную волю и травмированную психику. Некоторые страдали импотенцией и истощением.

Дело сдвинулось только после теракта в Токио: в апреле 1995 года Останкинский межмуниципальный суд принял решение о ликвидации московского представительства «Аум Синрикё» в России. Признание секты террористической организацией и полный запрет произошли только через 21 год — в феврале 2016 года такое решение принял Верховный суд.

В ноябре 2020 года суд в России назначил 15 лет колонии строгого режима Михаилу Устьянцеву (псевдоним Минору Кавагути) — одному из лидер ов российской ячейки «Аум Синрикё». По данным следствия, он распространял сектантскую доктрину, привлекая сторонников, готовых регулярно вносить взносы и пожертвования «для очистки кармы».

Сам Устьянцев в последнем слове просил суд его оправдать, утверждая, что только возил продукты и готовил еду людям, занимающимся йогой.

*Организация «Аум Синрикё» признана в Российской Федерации террористической, её деятельность запрещена на территории страны.

Как Япония начала свою Большую Игру

75 лет назад, 7 декабря 1941 года, состоялся знаменитый налёт японской авиации на центральную военно-морскую базу Тихоокеанского флота США Перл-Харбор (англ. Pearl Harbor — «Жемчужная гавань»). Было потоплено 4 линкора, 2 эсминца, 1 минный заградитель. Ещё 4 линейных корабля, 3 лёгких крейсера и 1 эсминец получили серьёзные повреждения. На аэродромах было уничтожено 188 американских самолетов. Погибли 2403 человека. После атаки на Перл-Харбор США объявили войну Японии и официально вступили во Вторую мировую войну.

Позднее был создан миф о том, что злобная и милитаристская Япония атаковала США — «светоч демократии», «цитадель добра», чтобы поработить народы островов Тихого океана и Азии. Однако США выстояли и победили «цитадель тьмы», спасли азиатские народы от рабства. В реальности это была жестокая схватка двух хищников, США и Японии, за господство в Азиатско-Тихоокеанском регионе, за источники сырья, трудовые ресурсы, рынки сбыта. При этом США и Великобритания давно и систематически натравливали Японию на Китай и Россию-СССР. В планах хозяев Лондона и Вашингтона Японская империя, как и Германия, должны были сыграть роль «таранов», которые уничтожат советскую (русскую) цивилизацию и проект. Японцы и германцы должны были стать «пушечным мясом», которые проложат дорогу американцам и британцам в Москву. Но не вышло, Япония решила сыграть свою Большую Игру.

Предыстория. Попытка хозяев Запада натравить Японию на СССР

Англия и США давно вели подрывную войну против русской цивилизации. Это извечное концептуальное и цивилизационное противостояние Востока (Руси) и Запада. Англия несколько столетий назад начала претендовать на лидер ство в западном проекте, поэтому регулярно натравливала на Россию соседей и пыталась использовать Российскую империю в своих целях, против конкурентов в Европе. США подключились к этой борьбе почти сразу после получения независимости (американские элитарные кланы отделились от английской метрополии). После того, как Лондон и Вашингтон стали доминировать в западном проекте, русская цивилизация стала главным концептуальным, цивилизационным и геополитическим врагом англосаксов.

В зоне Тихого океана США под дулами корабельных орудий коммодора Перри в 1852-1854 гг. нарушили вековую самоизоляцию Японии. В итоге Япония, чтобы не стать колонией Запада, начала модернизацию на западный лад (сохраняя целостность японской цивилизации за счёт древней культуры и языка) и милитаризацию. Однако сразу встал вопрос об ограниченности ресурсов Японских островов. Япония обращает взор на Корею и Китай.

Война 1904-1905 гг. решила основные задачи: русское влияние на Дальнем Востоке было подорвано; Россию развернули на Запад, чтобы затем столкнуть русских с германцами, устроить кровавую бойню в Европе, и установить полное господство на планете. Японию же в этой войне использовали. Война привела к большим людским и материальным потерям, вызвала кризис в стране. Получить удалось меньше, чем планировали: Россия уступила часть островов и половину Сахалина японцам, отдала в японскую сферу влияния Корею и утратила часть позиций в Желтороссии.

Это японцам было мало. Они рассчитывали на большие захваты. В ходе Первой мировой войны Япония захватила часть колониальной империи Германии. Затем японцы надеялись получить свой «кусок пирога» в охваченной Гражданской войной России и участвовали в интервенции. Однако большевики одержали победу и смогли вернуть позиции на Дальнем Востоке. Японцам пришлось отступить, хотя и позже других интервентов.

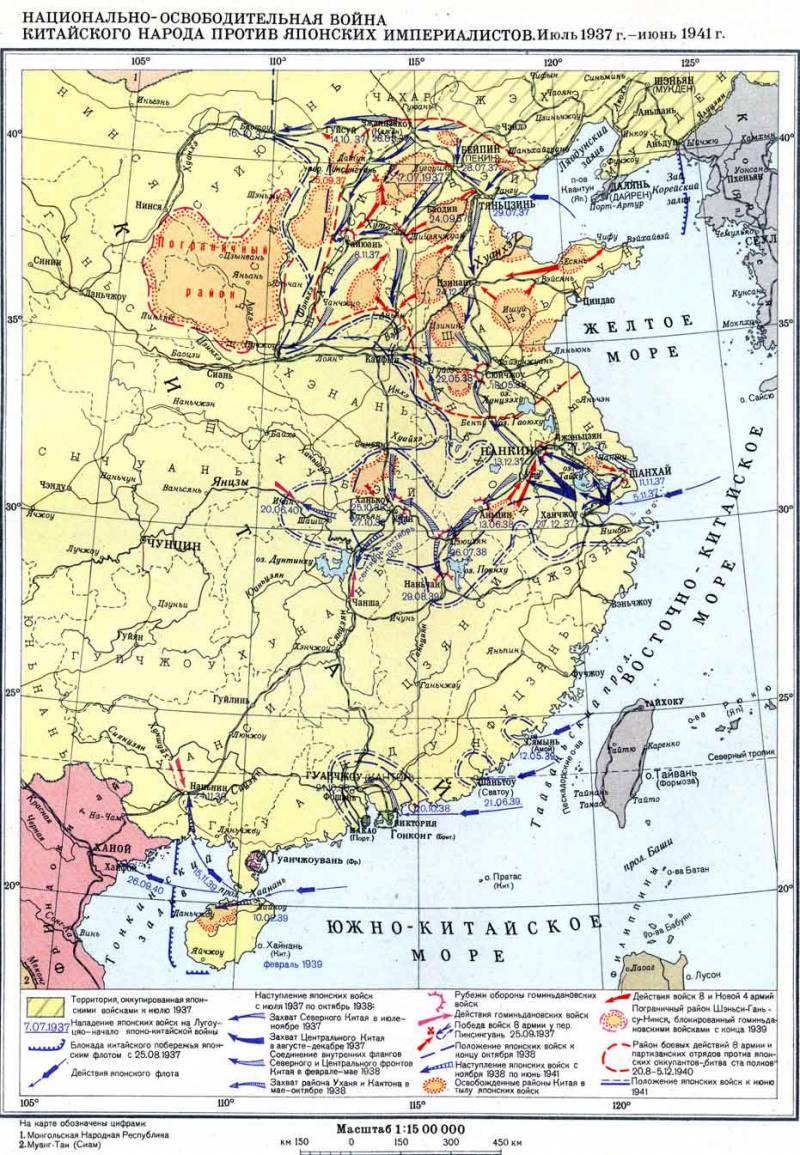

В дальнейшем Япония продолжала расширять свою сферу влияния за счёт Китая. В 1931 году японцы вторглись в Маньчжурию и пригласили последнего цинского императора Пу И восстановить маньчжурское государство. Маньчжоу-Го стало марионеточным государством, под контролем японцев. Маньчжоу-Го использовалось Японией как плацдарм для дальнейшего наступления на Китай и возможного удара по СССР. В 1937 году японцы начали полномасштабное вторжение в Китай. Японские войска быстро захватили Пекин-Бэйпин (28 июля) и Тяньцзинь (30 июля). Они захватили часть северных и прибрежных районов Китая (наиболее экономически развитые и населенные провинции). В ноябре японцы взяли Шанхай и создали марионеточное прояпонское правительство. В декабре японские войска взяли Нанкин («Южную столицу»). В Пекине было провозглашено создание Временного правительства Китайской республики, которое было под контролем японцев. В октябре 1938 года японские войска взяли Ханькоу и Кантон. В итоге японцы захватили большинство китайских портов.

В дальнейшем Япония из-за выявившейся острой нехватки ресурсов, плохих коммуникаций внутри Китая, где нельзя было опереться на поддержку флота, и необходимости контролировать обширные территории с враждебным населением, решила сменить стратегию активной борьбы на стратегию изматывания. Япония ограничивается лишь локальными операциями на фронте, продолжая захватывать порты и важные пункты.

Стоит отметить, что до некоторого времени агрессия Японии против Китая была выгодна хозяевам Запада. В Англии и США знали, что рано или поздно награбленное и территории отойдут к ним. Японию использовали для разграбления, расчленения и в перспективе полного порабощения Китая. Хозяева Запада давно поняли, что воевать лучше чужими руками, чужим «пушечным мясом», решая стратегические задачи и попутно наживаясь на поставках вооружений и сопутствующих материалов. Без негласной поддержки США и Англии Япония не смогла бы развязать полномасштабную войну против Китая, которая унесла десятки миллионов жизней.

На севере Япония решила проверить готовность СССР к войне. Летом 1938 года произошла серия столкновений русских и японских войск из-за оспаривания Японией принадлежности территории у озера Хасан и реки Туманная. В 1939 году более серьёзный конфликт, по сути, настоящая война, произошёл у реки Халхин-Гол на территории Монголии. В итоге 6-я японская армия потерпела тяжелое поражение. Это сражение имело огромное стратегическое значение — победа СССР на Халхин-Голе стала одной из причин отказа от нападения Японии на СССР во время Великой Отечественной войны. Японцы решили выждать, пока Третий рейх действительно не одержит победу над СССР. В апреле 1941 г. был заключен советско-японский пакт о ненападении.

По плану США, после захвата части Китая (получив сырьевую базу) и одновременно с нападением Германии на Европейскую часть России, Япония должна была всеми силами атаковать восточную часть России, оккупировать Дальний Восток и Сибирь. Тайный план США поддерживал японский генералитет.

США и Англия поддерживали планы японцев по агрессии на севере (Монголия и Россия). Боевые действия в Монголии совпали с переговорами японского министра иностранных дел Хатиро Ариты с британским послом в Токио Робертом Крейги. В июле 1939 года между Англией и Японией было заключено соглашение, по которому Великобритания признала японские захваты в Китае. Таким образом, британцы признали «свободу рук» Японии в Китае и де-факто оказали дипломатическую поддержку японской агрессии против России-СССР и Монголии. Одновременно американское правительство продлило на шесть месяцев денонсированный 26 января торговый договор с Японией, а затем полностью восстановило его. В рамках соглашения Япония получала из США товары и стратегическое сырье (включая сталь, железо, бензин и нефтепродукты). Таким образом, Англия и США планировали повторить опыт Японской кампании 1904-1905 гг., натравить Японию на СССР и устранить СССР-Россию с мировой арены.

Ряд линкоров («Ряд линкоров» — бетонные сваи, к которым борт к борту швартовались тяжелые корабли) в Перл-Харборе. Слева направо: линкоры «Вест Вирджиния», «Тенесси» (повреждены) и «Аризона» (потоплен)

Ситуация в регионе

В 1941 году обстановка на Азиатско-Тихоокеанском регионе из-за противоречий между крупнейшими державами на Тихом океане продолжала обостряться. Японская верхушка, оценивая военно-политическую обстановку в мире, особенно с началом Великой Отечественной войны (нападения Германии с союзниками на СССР), решила, что появились благоприятные возможности для развития широкой экспансии Японской империи в бассейне Тихого океана, в Восточной и Юго-Восточной Азии. В традиционном противостоянии японских армии и флота победила «морская партия», отстаивавшая идею экспансии в Юго-Восточной Азии и на острова Тихого океана.

Наибольшую остроту приобрели противоречия между Японией и США. Японская империя и США были главными конкурентами в зоне Тихого океана. США планировали установить полное господство в регионе и мире. А Японии, которая претендовала на лидер ство в Азиатско-Тихоокеанском регионе, необходимо было потеснить США и Англию, а также другие западные колониальные державы, которые уже давно закрепились в Азии и на островах Великого океана.

Особенно остро стоял вопрос о Китае и Французском Индокитае. Японское правительство рассчитывало на монопольное положение в этих регионах, отвергая американскую политику «открытых дверей». США имели самую мощную экономику и в мире и политика «открытых дверей» позволяла им мирно вытеснять конкурентов. Япония настаивала, чтобы США отказались от какой-либо поддержки Китаю, признав эту страну сферой влияния Страны восходящего солнца. Также японцы хотели, чтобы американцы согласились с присутствием в Индокитае японских войск.

После капитуляции Франции Японская империя 29 июня подписала с новым французским правительством соглашение о запрете провоза грузов в Китай через территорию Французского Индокитая (железная дорога Хайфон—Юньнань), который служил одним из немногих каналов связи с внешним миром для Китая. 22 сентября 1940 года между Францией и Японией заключено соглашение о размещении японских войск в Северном Индокитае. Японцы получили право базирования и транзита до 6 тыс. военнослужащих. Через день была осуществлена их высадка в Хайфоне. Одновременно было начато выдвижение японских войск в Индокитай из оккупированного японцами Южного Китая.

Японские войска входят в Сайгон

Вашингтон был готов на некоторое время смириться с захватом японцами Маньчжурии (Северо-Восточный Китай), эта область была сырьевой базой, новым промышленным районом Японской империи и стратегическим плацдармом для удара по СССР. Но американцы настаивали на том, чтобы японцы остановили дальнейшую агрессию в Китае и возражали против проникновения японских войск в Индокитай. Таким образом, сложилась тупиковая ситуация. США хотели повернуть агрессию Японии на север и остановить дальнейшую экспансию на юг. А Япония не хотела воевать с сильной Советской Россией в интересах США. Кроме того, «южный вариант» выглядел более лакомым. Здесь находились слабые соперники: поверженная Франция и оккупированная Голландия не могли защитить свои владения в Азии; Китай был в длительном кризисе и уже потерпел военное поражение, потеряв важнейшие области и самые крупные города. Также можно было рассчитывать и на дальнейшие успехи — все европейские державы были связаны большой войной в Европе.

Японская элита планировала использовать эту ситуацию (большую войну в Европе), чтобы получить господство в Азии, вытеснить своих западных соперников — США, Англию, Францию, Голландию, их бассейна Тихого океана, Юго-Восточной Азии, захватить источники сырья и продовольствия, которые были под контролем западных держав. Особенно Японию интересовали природные ресурсы Китая, Южного Индокитая, Малайи, Голландской Ост-Индии (Индонезии) и Филиппин. Эти территории должны были стать для Японии источниками нефти, олова и каучука. На Малайю и Голландскую Ост-Индию (иногда называется также Нидерландская или Голландская Индия) приходилось 78% мировой добычи каучука и 67% олова. В 1940 году здесь добыли 9 млн. тонн нефти. 90% олова и около 75% каучука, которые вывозили из этих территорий, поставляли в США. Понятно, что американцы не собирались уступать столь лакомый кусок.

Это вызвало раздражение японской элиты. 25 июня 1941 года, после заседания совета по координации действий ставки и правительства, премьер-министр Японии князь Фумимаро Коноэ и начальники генеральных штабов армии и флота Сугияма и Нагано доложили императору о рекомендации совета при решении вопроса о занятии объектов в Южном Индокитае «не останавливаться перед риском войны с Соединенными Штатами и Великобританией». 2 июля в Токио состоялась императорская конференция, которую созывали в чрезвычайных случаях для решения важных вопросов государственной политики. На ней утвердили «Программу национальной политики империи в соответствие с изменением обстановки.

Одновременно в Токио внимательно следили за ситуацией на советско-германском фронте. Некоторые представители японской элиты предлагали немедленно атаковать СССР. Такие предложения поддерживал министр иностранных дел Мацуока, министр внутренних дел Хиранума, член высшего военного совета Асака и другие. Председатель тайного совета Хара на императорской конференции 2 июля заявил: «Я прошу правительство и верховное командование атаковать СССР как можно скорее. Советский Союз должен быть уничтожен». Военный министр Тодзио поддержал мнение Хары, но отметил, что немедленному началу войны с СССР мешает нехватка сил и продолжающийся «китайский инцидент». Тодзио рекомендовал начать войну с СССР в тот момент, когда он, «как спелая хурма, готов будет упасть на землю». В результате в течение лета 1941 г. Квантунскую армию увеличили почти вдвое.

Японцы продолжили экспансию в Индокитае. В июле 1941 г. Япония, концентрируя войска, оказала военно-дипломатическое давление на вишисткую Францию. В ответ Вашингтон объявил распространении системы лицензий на экспорт нефти в Японию на восточные штаты. Однако это не остановило японцев. 23 июля Франция была вынуждена подписать соглашение об использовании японскими вооруженными силами военных баз в Южном Индокитае. Япония начала оккупацию Южного Индокитая. При этом французские колониальные власти, полиция и войска были сохранены.

С выходом японских сил на подступы к Малайе. Сингапуру, Индонезии и Филиппинам правительство Рузвельта 25 июля 1941 г. ввело эмбарго на экспорт нефти в Японию и заморозило японские активы в Штатах. Также поступили Англия и Голландия. Японское правительство поступило также с активами этих стран. 1 августа 1941 г. вступил в силу американский запрет на вывоз в Японию стратегических материалов. Также Вашингтон начинает принимать меры военного характера: филиппинские вооруженные силы были подчинены американскому командованию, в Китай направляют американских военных советников.

Таким образом, экономическая война и дополнительные военные меры стали признаками будущего военного конфликта США и Японии.

Автор: Самсонов Александр Статьи из этой серии: Кампания 1941 года