что такое асимметрия лица у новорожденных

Асимметрия лица у детей

Не бывает людей с абсолютно симметричным лицом. Разница между левой и правой половиной в 2-3 мм считается нормой и визуально она практически незаметна.

Если этот показатель выше, асимметрия бросается в глаза и требует лечения. Асимметрия лица у детей бывает врожденной, поэтому не может остаться без внимания еще в роддоме. Приобретенную асимметрию в более старшем возрасте определяют уже родители.

Показать ребенка врачу-остеопату необходимо в обоих случаях. По результатам диагностики проводится остеопатическое лечение, иногда в сотрудничестве с другими специалистами.

Причины врожденной асимметрии лица у детей

Врожденная асимметрия лица у детей обычно связана с аномалиями развития костей черепа и соединительной ткани. Причиной могут быть внутриутробные травмы, предлежание плода, кривошея, патологии формирования костной и хрящевой ткани, вызванные внутриутробными инфекциями. Иногда врожденная асимметрия лица бывает вызвана редкими генетическими патологиями, связанными с мутацией хромосом, например, синдром Вольфа-Хиршхорна.

Как любые скелетные аномалии, асимметрия лица во всех этих случаях хорошо корректируется остеопатическим лечением в комплексе с лечебным массажем.

Причины приобретенной асимметрии лица у детей

При осложненных родах и наложении акушерских щипцов асимметрия лица у ребенка может быть результатом травмы височной кости, челюсти или глазницы, а также при повреждении мышечной ткани и пареза лицевого нерва.

Первый период формирования костей черепа завершается в 5-7 лет и в это время различные нарушения могут стать причиной развития асимметрии лица:

Даже неправильно положение малыша в кроватке или коляске может вызвать асимметрию лица.

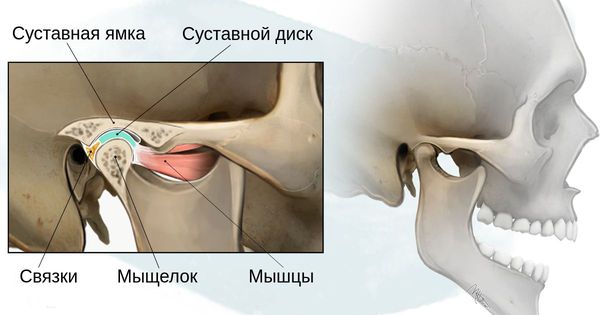

Если не начать лечение, последствия нарушения симметрии лица могут серьезно повлиять на здоровье ребенка в будущем. Это возможные хронические риниты, ранняя миопия, патологии височно-нижнечелюстного сустава, стоматологические и неврологические проблемы.

Также не стоит игнорировать фактор эстетики. Насколько он важен? Легкая асимметрия лица может стать пикантной особенностью внешности, а выраженная — серьезным косметическим дефектом, значительно осложняющим жизнь ребенка.

Лечение асимметрии лица у детей

Остеопатия рассматривает организм человека, как единый механизм, поэтому врач, прежде всего, проводит диагностику всего тела малыша, определяя своими чувствительными руками малейшие физиологические сдвиги, причину нарушения симметрии, а также создает благоприятные условия для ее восстановления.

Для лечения асимметрии лица остеопаты используют разные техники, но в первую очередь краниальную, то есть работают с костями черепа маленького пациента.

Обследуя череп малыша своим главным инструментом — руками, остеопат определяет степень подвижности и смещения каждой кости, краниосакральный ритм, тонус и натяжение лицевых мышц с обеих сторон лица.

Используя структуральные техники, остеопат исследует состояние суставов, оценивает их положение и степень подвижности, устраняет сдвиги и деформации.

Если асимметрия лица вызвана краниальными нарушениями, остеопат восстанавливает нормальное положение костей черепа или челюстных костей

Мышечные патологии, приводящие к нарушению симметрии, также успешно лечатся мануальными воздействиями остеопатических техник. Например, при кривошее врач проводит коррекцию костей черепа и мышц шеи.

Кости черепа человека подвижны, швы между ними не зарастают даже в глубокой старости. А у маленьких детей эта подвижность особенно выражена. Например, при рождении нижняя челюсть состоит из двух половин, которые срастаются только к 2 годам. Поэтому чем раньше начать лечение, тем быстрее удастся достичь нормальных показателей симметрии.

Что такое синдром Гольденхара? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Гавран Надежды Александровны, генетика со стажем в 10 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Синдром Гольденхара — это редкая врождённая аномалия, при которой изменяются размеры и форма лицевых структур. Обычно изменения локализуются на одной стороне лица, вызывая его асимметрию, но иногда встречается двустороннее поражение.

Данный синдром относится к спектру врождённых аномалий черепа и лицевых структур, имеющих общий термин «краниофациальная микросомия». Под ним понимается уменьшение какой-либо структуры тела в пределах черепно-лицевой области.

Синонимы синдрома: окулоаурикулярная дисплазия, фацио-аурикуло-вертебральная ассоциация, синдром 1-й и 2-й жаберных дуг, отомандибулярный дизостоз, гемифациальная микросомия и др.

Некоторые исследователи полагают, что формированию синдрома способствует нарушение кровотока или внешние повреждающие факторы:

Симптомы синдрома Гольденхара

К лицевым аномалиям синдрома относятся:

Перечисленные лицевые аномалии могут сопровождаться нарушением слуха, неправильной закладкой и прорезыванием зубов и другими нарушениями, которые могут повлиять на психофизическое развитие ребёнка.

Патогенез синдрома Гольденхара

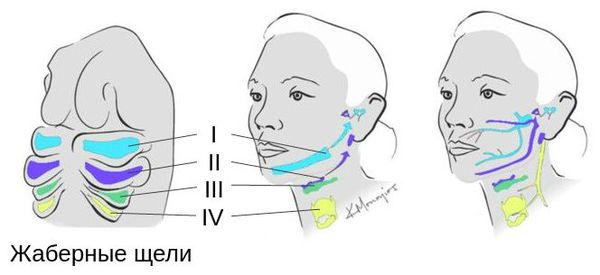

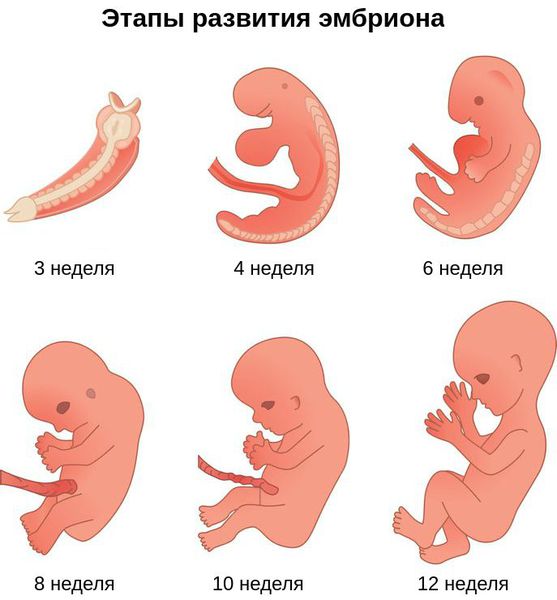

Лицевые структуры начинают формироваться на ранних сроках беременности. Со второй недели развития эмбриона на его головном конце образуется первичная ротовая ямка. К концу третьей недели она постепенно углубляется, достигает передней кишки (эндодермы) и, соединяясь с ней, образует начало пищеварительного тракта. В это же время по бокам головки эмбриона возникают два углубления — 1-я и 2-я жаберные щели, а ещё чуть позже — 3-я и 4-я щели. Между ними формируются жаберные или глоточные дуги, состоящие из нескольких частей: мешка, арки, бороздки и мембраны.

Таким образом, верхняя и нижняя челюсти, жевательная и мимическая мускулатура, наружное ухо и костные структуры среднего уха формируются из первой и второй жаберных дуг с третьей по восьмую неделю развития эмбриона. Этот период является «критическим» в отношении возникновения пороков развития лица и челюстей. Нарушить нормальное развитие черепно-лицевых структур на данном этапе может сочетанное воздействие внешних факторов, хромосомных и генетических аномалий.

Классификация и стадии развития синдрома Гольденхара

Объём дефектов лицевых структур оценивается по классификации OMENS, в которой выделяют пять групп аномалий:

Степень тяжести данных дефектов определяется по классификации, созданной учёными Pruzansky S. и Kaban L. B.:

Основываясь на своих многолетних наблюдениях, стоматолог-хирург Г. В. Кручинский выделил три варианта синдрома Гольденхара, каждый из которых подразделил на несколько типов:

Осложнения синдрома Гольденхара

В раннем возрасте асимметрия нижней челюсти приводит к неправильному развитию и прогрессирующей деформации верхней челюсти и остальных структур лицевого скелета. Со временем ребёнку становится трудно жевать и глотать. При выраженном недоразвитии нижней челюсти у пациента могут возникнуть постоянные проблемы с дыханием, вплоть до апноэ во сне (остановки дыхания).

В целом расщелины лица и/или нёба, недоразвитие верхней и нижней челюсти, лицевых мышц, скуловой и/или височной костей способны вызывать проблемы с зубами, трудности при кормлении, нарушение речи и изменение эстетических параметров лица.

Аномалии ушных раковин в некоторых случаях сопровождаются атрезией (заращением) слухового канала либо полным его отсутствием, что приводит к нарушению слуха. Из-за этого ребёнку сложнее ориентироваться в пространстве, так как он не понимает, откуда исходит тот или иной звук.

Диагностика синдрома Гольденхара

Как правило, диагностировать синдром Гольденхара не составляет труда. Постановка этого диагноза основана на оценке внешних признаков, клинической симптоматике и результатах дополнительных исследований — КТ, рентгенографии, МСКТ черепа, эхокардиографии и ультразвуковой диагностики. КТ, как правило, проводится для подготовки ребёнка к оперативному лечению.

Генетическое тестирование может быть предложено для подтверждения диагноза, т. е. для исключения генетических состояний, включающих аналогичные лицевые аномалии, связанные с хромосомными и моногенными нарушениями. К таким заболеваниям относятся прогрессирующая гемиатрофия лица, синдром Нагера, челюстно-лицевой дизостоз и др. Однако минимальные диагностические критерии не установлены. Имеются описания единичных случаев диагностики данного синдрома с помощью тестирования до родов.

После рождения всем детям до наступления 6 месяцев во избежание задержки психоречевого развития проводится оценка слуха. Для этого выполняется измерение слуховых вызванных потенциалов: регистрация реакции мозга на звуковые раздражители. Зачастую на поражённой стороне у детей с синдромом Гольденхара выявляется тугоухость.

Лечение синдрома Гольденхара

Лечение проявлений синдрома Гольденхара следует начинать как можно раньше. Своевременная коррекция челюстных нарушений у ортодонта способствует успешному хирургическому лечению в последующем и сохраняет баланс лицевого скелета.

Для устранения выраженных дефектов нижней челюсти применяют индивидуально-смоделированные эндопротезы либо костно-хрящевые аутотрансплантаты из рёбер, обладающие тенденцией к росту. Для устранения дефектов ушной раковины также используются силиконовые эндопротезы либо аутотрансплантаты.

При выявлении нарушений слуха проводится слухопротезирование с помощью слуховых аппаратов либо альтернативными методами. Также необходимы регулярные занятия с сурдопедагогом и логопедом. Всё это позволяет предотвратить отставание ребёнка в речевом и общем развитии.

Решение проблем с кормлением заключается в применении специальных бутылочек и назогастрального зонда — трубки, которую вводят в желудок через нос.

Прогноз. Профилактика

При отягощённом семейном анамнезе не исключён наследственный характер заболевания. В таком случае риск для потомства по краниофациальной микросомии повышен. Для оценки риска показано медико-генетическое консультирование. Однако отсутствие конкретного мутирующего гена, характерного для развития синдрома Гольденхара, не позволяет точно предсказать выраженность симптомов у потомства.

Первичная (массовая) профилактика синдрома Гольденхара, как и любой врождённой аномалии, заключается в информировании населения и полноценной дородовой подготовке, направленной на предупреждение возникновения заболевания.

Асимметрия лица: причины, норма и патология

Многие пациентки решаются обратиться к пластическому хирургу из-за того, что они заметили, что их лицо или тело немного асимметрично. Многим из них мне приходится объяснять, что в природе вообще не существует полностью симметричных лиц и тел: незначительная асимметрия присутствует в строении лица и тела любого человека, и пластический хирург не подвергнет вас рискам операции, если на это нет более серьезных оснований, чем незначительная асимметрия. Однако есть случаи, в которых асимметрия выражена очень сильно и в самом деле портит жизнь человеку. Сегодня хочется подробнее рассказать в каких же пределах асимметрия – допустима и эстетически нейтральна, а в каких случаях требуется исправление асимметрии лица.

Начнем с того, что доминирование одной «половинки» человеческого тела над другой – это совершенно нормальное и естественное явление, поскольку у каждого из нас есть «ведущая» рука (у кого-то – правая, у кого-то – левая), «ведущая» нога – она обычно несущественно, но все-таки больше другой по размеру. Что же касается лица, то небольшая разница в пропорциях воспринимается человеческим глазом, как гармония, а полная симметрия, напротив, несколько отпугивает: попробуйте взять свою фотографию анфас и поставить зеркало ровно посередине. Вот так выглядело бы ваше лицо, будь оно абсолютно симметричным.

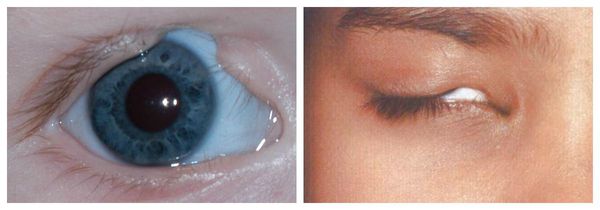

Лицо с незначительной асимметрией и пример полной «зеркальной» симметричности левой и правой половины лица

Совершенно в пределах нормы то, что один глаз имеет немного другой разрез, что кончик носа «смотрит» немного вправо, а правое ухо расположено немного выше левого. Правая часть лица у правшей немного шире левой, черты лица справа – более «твердые», угловатые, более «мужские». Левая половина лица, напротив, более мягкая и «женственная». Причем, и у мужчин, и у женщин. В этом отчасти кроется причина, почему мы с одних ракурсов нравимся себе больше, чем с других.

Естественная асимметрия придает вам шарм и индивидуальное обаяние, которое сложно уловить и описать словами – это считывается на уровне ощущений. Пластическая операция при незначительном искажении (нарушение пропорций менее чем на 2-3 мм) не показана. Исправление асимметрии лица требуется лишь при патологической разнице в пропорциях, которая условно равна 2-3 мм в линейных измерениях и 3-5 градусам в угловых.

Существенная асимметрия лица, фото

Если говорить конкретно об асимметрии черт лица, то она может быть как врожденной, так и приобретенной. От того, в чем именно заключается причина асимметричности черт, зависит и способ устранения этой проблемы.

Так, причинами врожденной асимметрии черт лица могут быть:

Причинами приобретенной асимметрии лица могут быть:

В случаях же, когда асимметрия вызывает психологический дискомфорт, но не несет угрозы здоровью, в первую очередь следует подумать о том, как можно исправить ее «подручными» средствами: прической, макияжем – в случае с женщинами или, например, отрастить усы или бороду – мужчинам. Эти приемы часто помогают замаскировать выраженную асимметрию. К помощи пластического хирурга прибегать в этом случае следует в последнюю очередь.

Возрастная асимметрия

Кроме старения кожи и изменения овала лица, природа сделала нам и еще один «подарок»: оказывается, что с годами черты лица человека становятся еще и более асимметричными. По данным исследователей, каждые 10 лет жизни отражаются на нашем лице в виде смещения лицевых структур в среднем на 0,6 мм. Эти данные были получены путем анализа трехмерных изображений людей в разные периоды их жизни, и наиболее всего эта возрастная асимметрия выражена в нижней трети лица – в области рта, подбородка, шеи и щек.

Если у вас остались вопросы, вы можете задать их в разделе «вопрос-ответ».

Для того, чтобы точно определить, нужна ли операция в вашем конкретном случае, и поможет ли операция исправить асимметрию, конечно, нужна консультация у пластического хирурга. Запись на консультацию к пластическому хирургу Панаетову А.П. по телефону +7 (968) 328-66-44 (viber, whatsapp) либо через форму обратной связи на сайте:

Плагиоцефалия

Плагиоцефалия – это деформация головы, которая возникает внутриутробно или в первые месяцы жизни, характеризуется асимметрией либо искривленной косой формой черепа. С одной стороны череп выдается вперед, с другой – назад. Патология развивается вследствие сдавления головы или преждевременного окостенения швов. Часто сопровождается вторичными лицевыми деформациями. Диагностируется на основании данных внешнего осмотра, результатов рентгенографии, компьютерной томографии. В зависимости от причины развития плагиоцефалии требуются консервативные мероприятия или хирургическое вмешательство.

МКБ-10

Общие сведения

Плагиоцефалия – собирательный термин, включающий ассиметричные деформации головы различной этиологии. Достаточно широко распространена. По разным данным, обнаруживается у 1-5% детей младше 1 года. Патология, которая формируется на фоне сдавления, как правило, не влечет за собой негативных последствий, за исключением косметического дефекта, лечится консервативно. При образовании краниосиностозов возможно повышение внутричерепного давления, другие негативные последствия, требуются операции.

Причины плагиоцефалии

Голова ребенка может деформироваться в результате сдавления, которое происходит внутриутробно либо в раннем возрасте. Причинами сдавления после рождения являются кривошея, длительное пребывание в одном положении. У младенцев с кривошеей частота патологии достигает 30%. В остальных случаях распространенность в значительной степени определяется врачебными рекомендациями.

Так, в 90 годы прошлого века родителям стали советовать укладывать детей на спину, чтобы избежать развития синдрома внезапной детской смерти, малыши стали чаще лежать в этом положении не только во сне, но и во время бодрствования. В результате позиционная плагиоцефалия в тот период начала выявляться у каждого четвертого или пятого ребенка. Вероятность формирования данной разновидности деформации в каждом конкретном случае определяется активностью малыша, регулярностью изменения положения его тела родителями.

Раннее заращение швов между костями черепа (преждевременное образование синостозов) может быть спорадическим или передаваться по наследству. Семейные формы болезни составляют 8,4-9,5% от общего числа случаев синостоза. У пациентов обнаруживаются мутации генов TWIST, FGFR3 и FGFR2. Количество сращений варьируется. Девочки страдают чаще мальчиков. Более чем в 60% случаев синостоз выявляется справа.

Классификация

С учетом этиофакторов различают три варианта плагиоцефалии:

При вовлечении венечного шва формируется лобная плагиоцефалия, при поражении лямбдовидного – затылочная. Наиболее распространенным вариантом является сращение венечного шва, патология выявляется у 0,04-0,1% младенцев. Реже всего встречается синостоз лямбдовидного шва, частота составляет 1 случай на 150 тысяч детей.

Симптомы

Тяжесть плагиоцефалии существенно варьируется, у одних детей изменения едва заметны, у других бросаются в глаза из-за резкой асимметрии мозговой части черепа, выраженного смещения лицевых структур. Задняя часть головы справа или слева уплощена, передняя с другой стороны компенсаторно выдается кпереди. У ряда пациентов оси черепа смещаются на 20 и более градусов. Внешний вид больного в некоторой степени определяется характером патологии, что позволяет заподозрить определенный вид плагиоцефалии по результатам физикального обследования.

Синостозная лобная плагиоцефалия

Лоб со стороны синостоза сглажен, противоположная лобно-теменная зона выбухает. Из-за сопутствующего преждевременного закрытия других швов деформируется основание черепа. В результате форма клиновидной кости изменяется, сама кость смещается, что обуславливает характерные лицевые дефекты. Глазница с больной стороны укорачивается, западает и сдвигается кверху. Развивается экзофтальм.

На фоне вторичных нарушений прикрепления глазодвигательных мышц возникают проблемы со зрением. Ухо, нос, скуловые кости и челюсти также перемещаются. Основание носа и скула на стороне синостоза выстоят, ушная раковина поднимается кверху и располагается несколько кпереди. Подбородок и кончик носа смещаются в противоположную сторону.

Компенсаторная плагиоцефалия

Во время осмотра черепа во фронтальной плоскости обнаруживается выбухание темени со здоровой стороны, затылочной части и сосцевидного отростка – с больной. В результате голова при взгляде сверху выглядит трапециевидной. В отличие от других разновидностей плагиоцефалии, лицо не изменено.

Деформационная плагиоцефалия

Лоб выстоит справа, затылок – слева или наоборот. Из-за отсутствия сращений череп остается достаточно эластичным, поэтому его укорочение отсутствует. Наблюдается смещение всех структур по оси. Корень носа отклонен к выбуханию лба, глазная щель на этой стороне уменьшена, ухо сдвинуто кзади и книзу. Подбородок «уравновешивает» вышележащие структуры, смещаясь к сглаженной части лба.

У больных без кривошеи превалирует уплощение одной половины черепа. При наличии кривошеи асимметрия приобретает более выраженный двухсторонний характер. Вдавленность правой затылочной и левой лобной части говорят о левосторонней плагиоцефалии, сдавление левой затылочной и правой лобной зоны – о правосторонней. Отмечается смещение длинной оси черепа в сторону от центральной линии. Сверху голова выглядит, как скошенный параллелограмм.

Осложнения

По данным большинства исследований, патология чаще протекает благоприятно и не вызывает никаких последствий, кроме косметических дефектов. В отдельных источниках сообщается, что у некоторых пациентов с деформационной плагиоцефалией возникали незначительные затруднения при обучении в младших классах. Вместе с тем, существуют работы, в которых указывается на негативное влияние синостозного типа болезни на развитие детей в старшем возрасте.

У четверти больных были выявлены сложности при формировании речи и трудности в обучении. Почти у половины наблюдались функциональные проблемы различной степени выраженности. Многие авторы сообщают о риске возникновения внутричерепной гипертензии и неврологических нарушений.

Диагностика

Первичная диагностика врожденной плагиоцефалии осуществляется неонатологом, приобретенной – врачом-педиатром. Для дальнейшего обследования пациентов направляют к нейрохирургу. Особенности патологии определяют с учетом данных осмотра и результатов аппаратных исследований. Детям назначают рентгенографию и компьютерную томографию. На рентгенограммах выявляют нарушения костной структуры, окостенение швов. По данным КТ черепа у ребенка составляют детальное представление о форме и тяжести изменений. По результатам обследования определяют тактику лечения и необходимость оперативного вмешательства.

Лечение

Терапия позиционной плагиоцефалии

Хирургические вмешательства не требуются, коррекция осуществляется с использованием консервативных методов. Основную роль играют профилактические мероприятия, позволяющие предупредить формирование и усугубление перекоса. Родителям советуют регулярно переворачивать ребенка на живот за исключением времени сна. Многие младенцы с плагиоцефалией не любят данное положение тела, поэтому для предупреждения плача и попыток переворота внимание малыша советуют отвлекать общением и яркими игрушками.

Еще одной мерой, позволяющей предотвратить развитие и прогрессирование деформационной разновидности болезни, является поочередное укладывание то на один, то на другой бок. Поскольку дети не любят лежать лицом к стене, при сопротивлении и переворотах стоит поворачивать кроватку либо занимать внимание ребенка яркими предметами. При ранней диагностике перечисленных мероприятий достаточно, чтобы обеспечить восстановление нормальной формы головы в период активного роста черепа.

При неэффективности метода применяют корригирующий пластиковый шлем, который изготавливают индивидуально с учетом параметров головы пациента. Данное приспособление представляет собой полузакрытую конструкцию, которая уравнивает давление на различные части черепа и стимулирует его рост в нужном направлении. Ранее для этой цели использовали гипсовые повязки, но в настоящее время их накладывают редко из-за более высокого уровня дискомфорта для ребенка и сложностей в уходе для родителей.

Наибольшая результативность отмечается при проведении лечения в период от полугода до полутора лет – в это время мозг достаточно, но не слишком быстро растет, диаметр головы каждый месяц увеличивается примерно на полсантиметра, что позволяет скорректировать возникшее нарушение. После 1,5 лет методика малоэффективна, поскольку рост головы существенно замедляется. До 6 месяцев данный способ применять не рекомендуется, так как мозг растет очень быстро, ношение шлема может стать причиной задержки развития церебральных структур.

Лечение других форм плагиоцефалии

При незначительной выраженности компенсаторного типа заболевания коррекция не требуется. При взрослении волосы ребенка полностью скрывают косметический дефект. В тяжелых случаях показано объемное вмешательство – тотальная реконструкция черепа.

Из-за значительных эстетических дефектов (в том числе – лицевой части черепа), функциональных нарушений и угрозы развития осложнений синостозная плагиоцефалия рассматривается, как показание к оперативному лечению. Оптимальные сроки коррекции окончательно не определены. Одни специалисты считают, что наилучшим периодом для применения хирургических методик являются первые три месяца жизни. Другие указывают на отсутствие значимых различий между отдаленными результатами у пациентов шести месяцев и полутора лет.

Достижение удовлетворительного результата возможно в возрасте до 3 лет, но эффективность метода снижается по мере взросления. В ходе операции осуществляют реконструкцию лобных и верхнеорбитальных отделов черепа. Формируют костные лоскуты, перемещают верхний край глазницы. При необходимости под западающие части подкладывают рассасывающиеся пластины или костные вставки. Кости фиксируют минивинтами и минипластинами.

В послеоперационном периоде назначают анальгетики, проводят антибиотикотерапию. При необходимости для окончательного устранения деформации дополнительно используют пластиковые шлемы. Нерассасывающиеся конструкции в последующем удаляют. Осуществляют наблюдение для оценки особенностей развития и неврологического статуса ребенка, своевременного выявления рецидивов.

Прогноз

При адекватном консервативном лечении прогноз благоприятный. Форма черепа успешно корректируется, косметический дефект исчезает или становится минимально выраженным. Отдаленные результаты хирургических вмешательств в большинстве случаев хорошие. Лицевые деформации самопроизвольно устраняются после исправления перекоса головы. Смещение глазницы полностью исчезает или значительно уменьшается у 81% пациентов. Вероятность неудовлетворительного исхода операции с необходимостью повторной коррекции возрастает у больных с генетическими нарушениями.

Профилактика

Профилактика наследственной плагиоцефалии и искривлений в результате внутриутробного сдавления не разработана. Для предупреждения позиционных нарушений необходимо регулярно менять положение ребенка, следить, чтобы он достаточно лежал на животе и на обоих боках. При выявлении первых признаков болезни необходимо обратиться к врачу для своевременного устранения патологии.