чем занимались рыцари феодалы

Это сословие сыграло значительную роль в распределении европейских территорий, оно было не менее важным, чем духовенство и крестьяне.

Происхождение понятия

В Западной Европе со времен правления Карла Великого появилось конное войско. Солдаты служили своим вассалам, они полностью отказывались от ведения собственного хозяйства. Воины всю жизнь посвящали службе. Этимология слова «рыцарь» имеет несколько корней.

Практически одинаковым было его значение в разных языках:

В русском языке прижилось измененное немецкое слово. Но в любом случае это понятие означало хорошо вооруженного воина конницы.

Считалось, что рыцари наравне со священниками, феодалами и крестьянами играли значительную роль в формировании общества. Они помогали устранять непорядки, защищали короля, участвовали в войнах и походах. А о романтизме и подвигах всадников и до сих пор ходят легенды.

Воспитание юношей

Затем будущий всадник проходил особый обряд посвящения. Эта процедура свидетельствовала о том, что юноша переходит к самостоятельности и зрелости. Обряд проходил в несколько этапов. На мальчика надевали шпоры, опоясывали мечом и давали пощечину — единственную в жизни, на которую рыцарь не должен отвечать. После этого юноша должен был ловко вскочить на коня и копьем пронзить установленную мишень.

Навершие меча украшали серебряным крестом, двухлезвийный клинок означал стойкость при защите бедных и слабых.

Доспехи и оружие

Средневековье еще называют веком кольчуги. Но металла для их производства было мало, поэтому они стоили очень дорого. Да и сам процесс изготовления требовал много усилий и времени. Все обмундирование и вооружение рыцаря Средневековья вместе с конем оценивалось в 15 кобылиц или 45 дойных коров, а это хозяйство одной деревни.

Всадники надевали качественные одежду и оружие:

На обнаженное тело юноши надевали длинные стеганые рубахи. Менее богатые рыцари носили броню, пошитую из двух слоев кожи. Надевали этот кафтан через голову или завязывали его на спине. Позже на кожаные детали начали нашивать металлическую чешую.

Затем появилась кольчуга — особое обмундирование, состоящее из одного или нескольких рядов стальных колец. Она свисала до колен, а для удобства имела разрезы сзади и спереди. Кольчуга быстро вытеснила кожаные доспехи.

Появились каплевидные щиты для защиты воинов. Их изготавливали из кожи, обшивая бронзой для крепости. Щиты защищали рыцарей от стрел, мечей и копий.

На ноги юноши надевали металлические чулки, а кольчуги дополнились капюшонами и длинными рукавами. Голову защищал шлем. Его надевали поверх мягкого капюшона. Сначала он напоминал купол с нащечниками и наносником. А в конце XII века появились горшковидные шлемы. Они закрывали не только голову, но и плечи. Верхушку можно было загнуть вперед. При этом внутренний объем расширялся, что снижало риск получения ранения лица.

Особенности гербов

Герб рыцаря изображали на щите и сюрко. Главная его часть была геометрической формы, а расписывали его разными красками, изображая геральдику и символические картинки. Если щит герба состоял из нескольких цветов, то и сюрко шили из материи таких же оттенков. Сначала гербы использовали только во время военных походов, но позже они перекочевали в повседневную жизнь. Их изображали на мебели и костюмах, чтобы подчеркнуть титул и звание рыцаря.

Так как всадники появлялись на ринге или поля боя, закованные в доспехи, их нельзя было различить — они выглядели одинаково. И поэтому изобрели гербы — отличительные знаки, которыми украшали щиты и шлемы. С ними связаны многие истории о рыцарях. Один известный крестоносец, австрийский герцог, во время боя так испачкался в крови, что его белая одежда осталась чистой только под поясом. По возвращении домой он сделал себе новый герб: белый пояс в красном поле.

Знаменитый Арагон получил новый отличительный знак тоже на поле боя.

В качестве восхищения его мужеством король Карл Лысый обмакнул пальцы в рыцарской крови и провел ими по золотому гербу воина. Самые сложные рисунки были у рыцарей, которые совершили выдающиеся поступки.

Основой герба был щит.

Его форма зависела от страны, где проживал воин:

Гербы отделывали мехами, драгоценными металлами и камнями, эмалью. Они могли быть однотонными или разноцветными, скошенными или пересеченными. Используемые оттенки символизировали качества, которыми обладал рыцарь.

Красный — страсть и мужество, зеленый говорил о свободолюбии и надежде, голубой означал ясность ума и величие, пурпурный — власть, золото указывало на знатность и богатство, серебро подразумевало благородный характер, черный — скромность и печаль.

Чем древнее и богаче род всадника, тем больше узоров изображали на его гербе.

Определение распространенных рисунков:

Изображали не только животных, но и растения. Лилия означала расцвет, роза — чистоту, тюльпан — открытость.

Устройство замков

В период Средневековья было построено много замков. Только в Англии за несколько лет их возвели более 300. В эту эпоху первыми замками стали прямоугольные деревянные башни, обнесенные садом, рвом и валом. Донжон состоял из нескольких этажей, а переходить с одного на другой можно было с помощью приставной лестницы. На первом хранили балласт, второй служил складом, а на третьем предпочитал жить феодал со своей семьей.

Каменные сооружения появились в конце XI века. Этот материал начали использовать, чтобы враги не могли сжечь и разрушить замки. Хотя в первые годы столетия переходы между этажами оставались деревянными, из-за чего часто случались пожары. Центральную башню дополняли угловыми, а ров перед крепостной стеной наполняли водой. Добраться до входа в замок рыцаря можно было по подъемному мосту.

А также необходимо было преодолеть одну или несколько кованых металлических решеток. Обычно входов было два: один для пешеходов, а второй для рыцарей-всадников. Некоторые замки сохранили изначальный вид и до современных времен, об остальных осталось только описание в документах и книгах.

Воины были очень отважными. Для захвата замка им нужно было засыпать рвы, поставить лестницы к стенам и забираться по ним наверх. Осажденные часто сталкивали их с крыши, а женщины плескали им в лицо кипятком и горячей смолой, сыпали золу и известь. Из-за таких трудностей замки пытались сжечь, а злобу выплескивали с помощью грабежей, пьянства и насилия.

Позже изобрели новые и усовершенствовали старые стенобитные орудия. Популярными были античные тараны и дома на колесах, а затем появилась петрария. Эта машина путем противовеса бросала груз по стенам замка.

Нередко использовали и греческий огонь. Специальными сифонами запускали в башни горючую смесь из смолы, нефти и серы.

Рыцари занимались только военным делом, отказывались вести хозяйство самостоятельно, но при этом у них было свое имущество — замки, конюшни, усадьбы. Все дела вместо них вели управляющие и приказчики. Они отчитывались перед рыцарями о состоянии имущества, следили за полями и садами, домами и драгоценностями.

Деятельность рыцарей

Большую часть жизни рыцари проводили на войне: участвовали в сражениях с другими государствами, а также в междоусобных битвах.

Но когда в стране все было спокойно, то находили себе другие занятия:

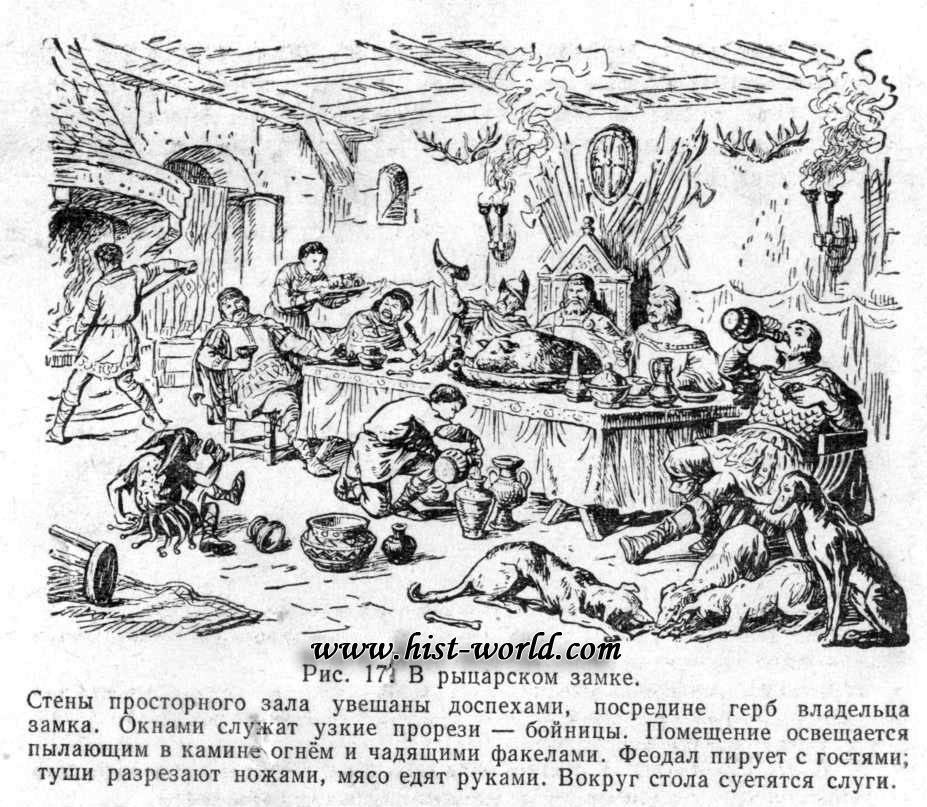

Быт рыцарей был хорошо устроен. Так как они не занимались ведением хозяйства (это противоречило этике военного класса), приходилось искать себе другие развлечения. Самые трудные времена наступали зимой.

Приходилось сидеть у каминов, чтобы согреться. Комнаты замков были хорошо натоплены, но в коридорах стены изнутри покрывались льдом. Вечерами рыцари играли в кости и шахматы, устраивали пьяные драки.

Летом замки оживали, становилось гораздо теплее. В города приходили бродячие циркачи, их приглашали к рыцарям. А путешествующие монахи часто становились источниками новой информации. Изучение истории и политической обстановки — вот чем занимались рыцари в свободное время.

Характеристика пиршеств отличается от тех, что будут проводиться спустя 2−3 века. Столы в рыцарских замках были лучше, чем у крестьян, но зимой даже воинам приходилось голодать. Повара готовили дичь и птицу, добытую на охоте, — оленей, кабанов, зайцев, куропаток, фазанов, речную рыбу. А также на столах всегда были свежие овощи и фрукты, сыры, сладкие пироги. Воду пить было не принято, поэтому жажду утоляли молоком, сидром, пивом.

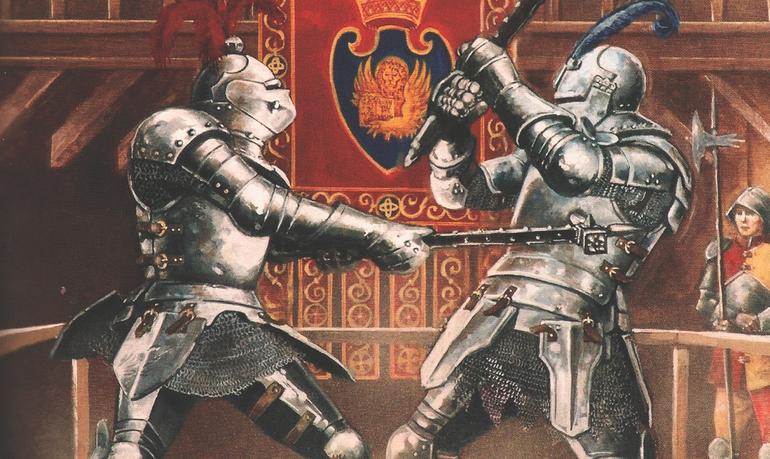

Для упражнения в воинском ремесле юноши участвовали в турнирах. Они преследовали разные цели: стремились стать известными, получить денежную награду, влюбить в себя знатную даму. Обычно рыцари выступали в составе команды, которой покровительствовал капитан или тренер. До самого конца они оставались верными своему вассалу. Но случались и восстания по разным причинам.

Большое значение для рыцарей имели любовные отношения. Женились чаще всего по расчету, редко супругу выбирали из-за чувств. Но у каждого всадника была дама сердца, которую он восхвалял — посвящал стихи и бился на турнирах ради ее признания. Тема любви была популярной в то время. Чем больше побед у рыцаря, тем успешнее он считался в своих кругах.

Чем в Средние века весь день занималась знать, если им не надо было ходить на работу?

Многие думают, что в Средневековье аристократы только и делали, что ездили на охоту и ходили в Крестовые походы. Возможно, кто-то из благородных феодалов и жил такой унылой и однообразной жизнью, но у большинства высокородных господ забот было хоть отбавляй. Чем же они занимались в те времена, когда модных ресторанов не существовало, а на курорты Мертвого моря нужно было добираться больше года и с риском для жизни?

Доктор исторических наук Гамбургского университета Хелена Шредер рассказала о том, чем были занята средневековая элита, испытывавшая отвращение к физическому труду. Оказывается, вельможи тоже постоянно были заняты работой, хоть и не такой утомительной, как простолюдины.

Управление хозяйством

У любого феодала Средневековья были свои земли, на которых выращивали сельхозпродукцию, пасли скот, валили лес и выполняли прочие работы, призванные приумножить его состояние, и не дать умереть с голоду его вассалам. Сам хозяин угодий был самым настоящим топ-менеджером, который управлял бизнесом самостоятельно или через своих помощников.

Крупные феодалы владели огромными территориями, а их имения можно сравнить с крупными современными агропромышленными компаниями. Нужно было грамотно распределять финансы и ресурсы, вытягивать убыточные филиалы и постоянно бороться с форс-мажорами. Стихийные бедствия, эпидемии, войны, междоусобицы, неурожаи и банальное воровство постоянно угрожали благополучию вельможи.

Нужно учесть, что в те времена не было ни аграрных институтов, ни компьютерных систем анализа и учета, ни сельскохозяйственной техники. Успех давался тяжелым трудом и постоянной заботой хозяина, а терялся молниеносно и по причинам, не всегда зависящим от старания людей.

На своей земле феодал обладал полными полномочиями и имел право судить, казнить и миловать. Люди приходили в замок к вельможе для того, чтобы он их рассудил и это была также обязанность аристократа. Кражи скота, мошенничество, драки, оскорбления, колдовство, признание отцовства – дела, рассматриваемые господином могли быть самыми разными.

Рассудив своих подопечных, феодал нередко оставлял за собой право карать виновных и следить за тем, чтобы выигравшая сторона получила то, что ей причитается. Разумеется, делалось это не бесплатно и не один простодушный крестьянин пожалел, что не решил вопрос с обидчиком полюбовно, без господского судилища.

Аристократы, отличающиеся умом и особой преданностью монарху, могли попасть на королевскую службу и судить уже не только в своих деревнях, но и в городах, принадлежащих самому королю. Это уже была ответственная государственная работа, а финансировалась она из городской или даже королевской казны.

Военное дело

Некоторые феодалы несли военную повинность и регулярно участвовали в военных походах более могущественных господ или самого короля. Чтобы держать своих рыцарей «в тонусе», короли устраивали смотры, сборы и рыцарские турниры, неявка на которые грозила не только репутации дворянина, но и его голове.

Наука и искусство

Среди средневековых аристократов было совсем немного умеющих писать и читать, но все же были и те, кто увлекался музыкой, литературой, зодчеством, изобразительным искусством. Имелись и любители наук, например, алхимии, математики, анатомии, географии и даже биологии. Все это отнимало немало времени и средств.

Некоторые особо увлеченные персоны отправлялись изучать науки и изящные искусства за сотни миль от родных мест, в Париж, Оксфорд, Флоренцию, Лейпциг, Милан и другие культурные центры, чтобы учиться любимому делу у выдающихся мастеров и мировых светил науки.

Дом и семья

Феодал должен был быть не только крепким хозяйственником и защитником, но и патриархом своей семьи. Очень часто под словом «семья» подразумевались десятки родственников, как близких, так и едва знакомых. Настоящий глава семейства должен был принимать участие в их жизни – помогать материально, поддерживать морально, писать рекомендательные письма, брать на поруки и выкупать из королевских тюрем и с алжирских галер.

Так как мир столетия назад был просто огромен (из-за отсутствия современного транспорта), поездка к бабушке в соседнюю провинцию занимала не пару часов, а несколько дней. Если же требовалось съездить и уладить дела семейные на дальние расстояния, например, в Королевство Иерусалимское, то можно было смело вычеркивать из жизни пару лет (если еще удастся вернуться на коне, а не с почестями в бочке с медом.

А вы знали, что у нас есть Instagram и Telegram?

Подписывайтесь, если вы ценитель красивых фото и интересных историй!

Жизнь и быт феодалов

1. Замок феодала.

На холме или высокой скале, подобно гнезду хищной птицы, возвышался над окружающей местностью замок. Это было жилище феодала и его крепость. В замке феодал укрывался от восставших крестьян и нападений других феодалов.

Над всеми постройками замка возвышалась главная башня. В ней феодал со своими воинами и слугами мог выдержать долгую осаду. Внутри башни один над другим были расположены залы, служившие жильём феодалу и его семье. В подвальном помещении находился колодец с водой и хранились запасы продуктов. Здесь же была тюрьма, в сыром, тёмном подземелье томились пленники и непокорные крестьяне, прикованные цепями к стене. В толще стены главной башни делали винтовую лестницу. По ней можно было спуститься в подземный ход, который вёл к реке или густому лесу.

Замок постоянно напоминал крестьянам о грозной силе феодала.

2. Вооружение феодала.

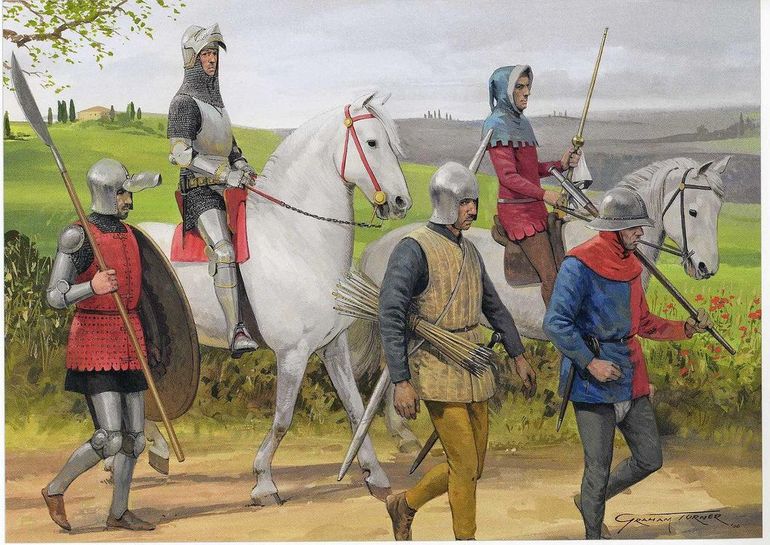

Вооружение рыцаря

3. Как жили феодалы.

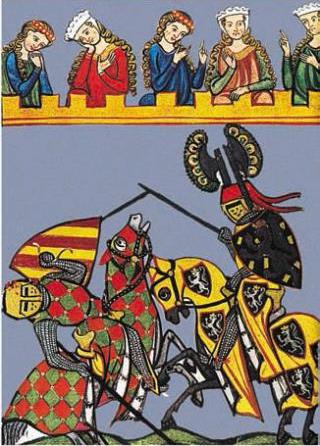

Турнир

Физическую силу феодалы ценили гораздо больше, чем ум и образование. Они были грубы и невежественны. Многие феодалы были совершенно неграмотны и вместо подписи ставили крест.

На пирах в рыцарских замках рекой лилось вино, столы ломились от звериных туш, зажаренных целиком. Обитателей замка и гостей веселили своими грубыми выходками шуты, которые непременно были в доме

Буйные, заносчивые феодалы считали себя людьми «благородными», то есть стоящими намного выше простого народа. Они кичились древностью своих родов и числом знаменитых предков,

С ненавистью и презрением относились феодалы к крестьянам. «Лучше всего, когда крестьянин плачет; худо, когда он радуется»,- говорили они.

Хорошо вооружённые, укрытые мощными стенами замков, феодалы силой заставляли крестьян подчиняться своей власти и выполнять повинности.

§ 12. Рыцарство

Феодалы составляли сословие «воюющих». Они были конными воинами, поэтому их стали именовать всадниками – по-немецки рыцарями. Главной обязанностью рыцарей считалась военная служба. Едва сыну феодала исполнялось семь лет, его сразу отдавали в обучение к знатному рыцарю, в доме которого мальчик исполнял роль пажа: прислуживал хозяину за столом, обучался правилам поведения – этикету. Через семь лет воспитанник становился оруженосцем – сопровождал рыцаря в походах и помогал в битвах.

За время обучения мальчик должен был овладеть «семью рыцарскими добродетелями» – научиться ездить верхом, владеть мечом, копьём, уметь плавать, охотиться, играть в шашки, сочинять стихи и петь. При успешном прохождении испытания и по достижении 21 года оруженосец посвящался в рыцари. В белой одежде и красном плаще всю ночь он молился в церкви, а наутро знатные рыцари надевали юноше шпоры и опоясывали его мечом. После этого, вскочив на лошадь и на полном скаку поразив копьём мишень, молодой человек доказывал, что достоин рыцарского звания.

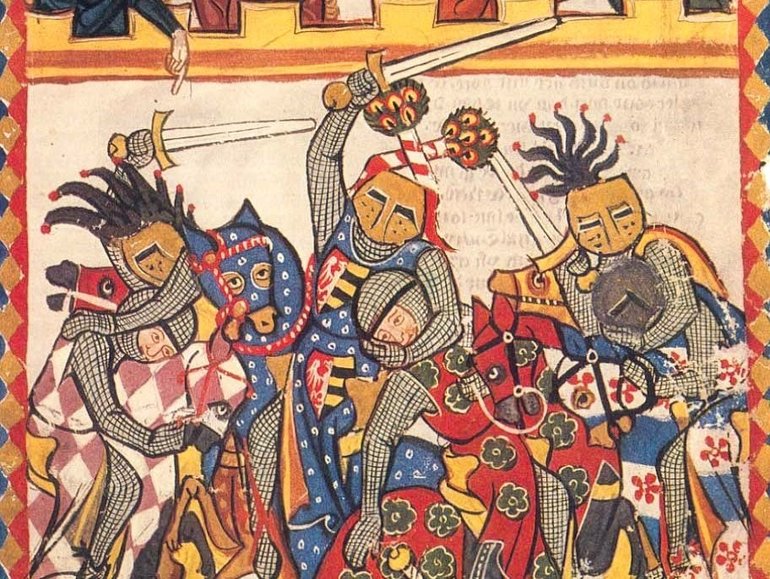

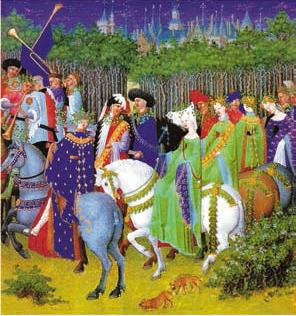

Сражение рыцарских отрядов. Средневековая миниатюра

Вооружение рыцаря составляли копьё, меч и щит. Меч был особенно дорог воину. Он имел прозвище, передавался по наследству, его рукоять украшали драгоценные камни, на оружии клялись и молились перед боем. Рыцарские доспехи сначала состояли из стёганой куртки, поверх которой надевали длинную рубаху из металлических колец – кольчугу, и шлема с пластинами, защищавшими нос и щёки от ударов. Постепенно кольчугу сменили сплошные металлические доспехи – латы, а шлем стал закрывать всю голову, скрывая лицо за решётчатой пластиной – забралом. Такое снаряжение было очень тяжёлым (его общий вес достигал нескольких десятков килограммов), но оно почти полностью защищало рыцаря в бою. Однако тяжёлые доспехи имели и свои недостатки: воин, выбитый из седла, не мог подняться без помощи оруженосца, и его могли захватить в плен враги или раздавить лошади.

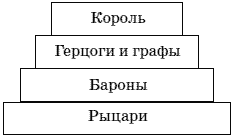

Знатные рыцари – герцоги и графы – были военными слугами короля – вассалами. За свою службу они получали от правителя государства, которого называли сеньором, то есть «старшим», большие территории с сотнями деревень. Часть из них графы и герцоги отдавали во владение баронам, а бароны могли уступить долю своей земли простым рыцарям. Таким образом, являясь вассалами короля, графы и герцоги обзаводились собственными вассалами.

Образовывалась своеобразная феодальная лестница. На её верхней ступеньке находился король. Он не подчинялся никому и считался вассалом самого Бога. На ступеньке ниже располагались графы и герцоги – вассалы короля. Они были сеньорами баронов, занимавших третью ступеньку феодальной лестницы. На самой нижней ступени стояли вассалы баронов – простые рыцари. У них не было вассалов, в их подчинении находились только оруженосцы.

Феодальная лестница имела военное и политическое значение. В случае войны по призыву короля графы и герцоги созывали баронов, те – рыцарей и отправлялись в поход. Единого командования в такой армии не было, каждый отряд слушал приказы только своего герцога или графа. Кроме военных дел, вассалы короля помогали своему сеньору в управлении государством. Не все феодалы были вассалами короля. Во Франции и в Германии действовало правило: «вассал моего вассала – не мой вассал». Это означало, что король, например, не мог повелевать бароном или рыцарем, поскольку не был их сеньором. Отдать приказ барону мог только наделивший его феодом граф или герцог, а рыцарю приказывал барон. Лишь в Англии все вассалы были подданными короля.

Чтобы стать вассалом и получить поместье, феодал должен был встать перед сеньором на колени и дать ему клятву в том, что никогда не обманет, не лишит жизни и имущества, не захватит в плен ни сеньора, ни его родственников. В ответ на эти обещания сеньор целовал вассала и говорил: «Принимаю вас в вассальную зависимость с соблюдением верности Богу и мне при условии ненарушения прав моих». Затем феодалу вручали символ новой собственности – горсть земли или веточку дерева. Став вассалом, феодал обязан был выкупать сеньора из плена, служить при его дворе, участвовать в суде сеньора. При этом сеньор мог лишить вассала поместья, если тот нарушил клятву верности.

Знатные рыцари. Средневековая миниатюра

Образ жизни рыцарей

У сословия рыцарей существовали особые правила поведения – кодекс чести. Главными достоинствами считались верность сеньору, смелость, защита обиженных и слабых, уважение к противнику и щедрость. Вскоре к этим качествам прибавилась преданность Прекрасной Даме: знатной особе, супруге сеньора, королеве или возлюбленной рыцаря. Рыцарь прославлял имя этой дамы, совершал в честь неё боевые подвиги. Кодекс рыцарской чести не распространялся на крестьян, по отношению к которым феодалы были грубы и заносчивы.

Заботу о хозяйственных делах своего поместья феодалы не считали достойным делом. Единственным «благородным» занятием рыцари называли войну и ценили только то, что с ней связано. Как подготовку к бою они рассматривали, например, охоту. Считалось, что преследование зверя не менее опасно, чем борьба с вооружённым врагом.

Рыцарский турнир. Средневековый рисунок

Другим испытанием для рыцарей были устраивавшиеся королём или крупными сеньорами турниры, на которые съезжались воины со всех уголков страны. У каждого участника состязания был свой знак – герб, который символизировал доблесть рыцаря и заслуги его рода. Гербы составлялись по специальным правилам: форма должна была напоминать щит, на котором помещались изображения людей, зверей, птиц или растений; в гербе разрешалось использовать только несколько красок – золотую, серебряную, красную, синюю, зелёную, фиолетовую и чёрную.

Каждый цвет, так же как и символ, означал определённое качество рыцаря – смелость, верность, отвагу и другие. Под гербом на ленте помещался девиз – краткое изречение, выражающее важную черту в характере обладателя герба. Девизы могли быть разными, например: «Иду своей дорогой», «Другим не стану», «Королём быть не могу, герцогом не соблаговолю; я – Роган». Специальные люди – герольды – определяли по гербам имена рыцарей, прославляли их подвиги и приглашали воинов на поле битвы – ристалище. Там на глазах многочисленных зрителей происходил поединок. Вот как описывается он в средневековой поэме:

Широкий круг расчищен там,

Народ стоит по сторонам.

Участники игры лихой,

Яря коней, стремятся в бой,

Сшибаясь, копья их сверкают.

Щиты с размаху пробивают

И сами зубрятся и гнутся —

Упорно всадники дерутся,

Сломала сёдла их игра,

Обоим спешиться пора.

Вот падают они с коней,

И мчатся те в простор полей.

Но снова оба на ногах.

Нет пользы в копьях, стременах.

Нужны помощники иные —

В руках у них мечи стальные,

И пыл в сердцах всё столь же ярый;

По шлемам сыпятся удары,

И не жалеет сталь меча

Ни шеи крепкой, ни плеча…

Рыцарский замок. Средневековый рисунок

Рыцарское сословие занимало господствующее положение в средневековом обществе и было организовано в виде феодальной лестницы. Своим главным занятием феодалы считали войну, что нашло отражение в их мировоззрении и образе жизни.

Замок– жилище рыцаря, каменная крепость.

Донжон – самая высокая и большая башня замка, в которой феодал укрывался во время осады.

1. Кого в Средние века называли рыцарями и как ими становились? Как был вооружён рыцарь?

2. Какие занятия рыцари считали самыми важными в своей жизни и почему?

3. Как образовалась феодальная лестница? Кто находился на её ступенях?

4. Кто такие сеньоры и вассалы? Какие у них существовали обязанности друг перед другом? Что означал принцип «вассал моего вассала – не мой вассал»?

5. Для чего служил рыцарский замок? Как он был устроен?

1*. Феодал XIII века описывал, как два его вассала захватили владенье сеньора и его самого в плен и продержали там год и три недели. Нарушили ли вассалы свои обязанности перед сеньором? Предполагал ли этот поступок вассалов какое-нибудь наказание?

2. Используя материалы этого параграфа и § 10, дайте характеристику рыцарского сословия (план характеристики см.: задание в § 11).

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

ГЛАВА 3 РЫЦАРСТВО

ГЛАВА 3 РЫЦАРСТВО Ангерран VII, продолжатель династии де Куси и первенец у родителей, был, несомненно, им дорог, но, вероятно, все-таки не был объектом трогательной заботы и обожания, что обычно проявляется в наше время по отношению к новорожденным. Из всех отличий

Рыцарство и куртуазность

Рыцарство и куртуазность Также приблизительно к тысячному году, но в более распространенном и более определенном виде появляется и другой социальный тип — рыцарь. Он вырастает из miles (что означает «солдат»), функции которого были вполне определенными и в Римской империи,

Рыцарство

«Рыцарство против якобинства»

«Рыцарство против якобинства» «Никогда не было при дворе такого великолепия, такой пышности и строгости в обряде» (позднейшая и достаточно объективная оценка писателя-министра И. И. Дмитриева).26 февраля 1797 года в Петербурге на месте снесенного Летнего дворца Павел

3. НОВОЕ РЫЦАРСТВО

3. НОВОЕ РЫЦАРСТВО Белый цвет орденского облачения членов ордена Храма указывал на тесную связь тамплиеров с монашеским орденом цистерцианцев (носивших белые рясы), устав которых был заимствован рыцарями Храма (в то время как черное облачение иоаннитов-госпитальеров

21. ЕВРОПЕЙСКОЕ РЫЦАРСТВО

21. ЕВРОПЕЙСКОЕ РЫЦАРСТВО На эту тему было написано много художественных произведений и научных исследований. В советской историографии чаще придерживались мнения о почти полной несостоятельности рыцарства. Главным доводом автором обычно была «чудовищная тяжесть

21. ЕВРОПЕЙСКОЕ РЫЦАРСТВО

21. ЕВРОПЕЙСКОЕ РЫЦАРСТВО На эту тему было написано много художественных произведений и научных исследований. В советской историографии чаще придерживались мнения о почти полной несостоятельности рыцарства. Главным доводом автором обычно была «чудовищная тяжесть