чем закончилась междоусобная война

Слепая сила Москвы: чем закончилась последняя междоусобная война на Руси

Война между потомками Дмитрия Донского случилась в XV веке. Длилась она 20 лет, имела самые серьезные последствия для российской государственности. А причиной, по которой брат пошел на брата, стала глупая ссора гостей на княжеской свадьбе

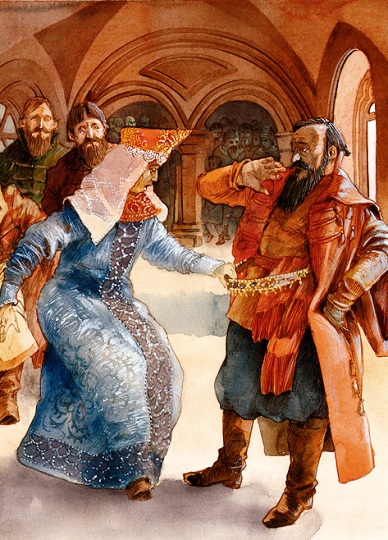

Иллюстрация: Игорь Куприн

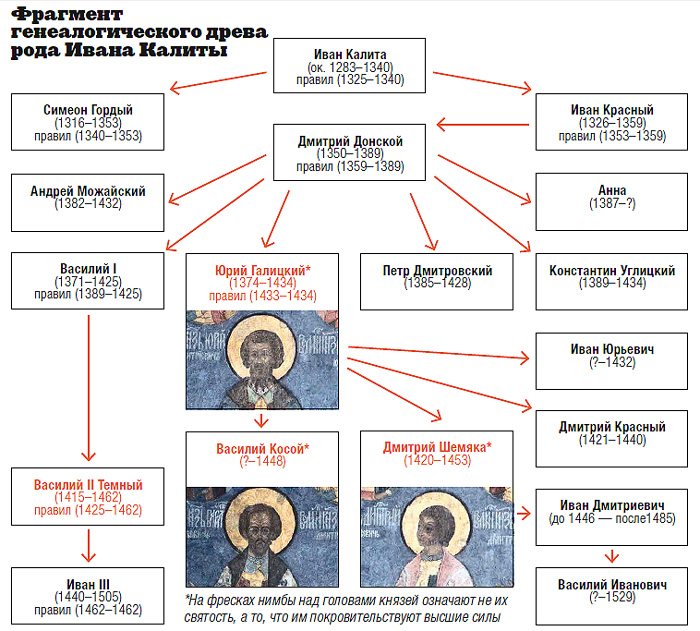

КНЯЖЕНИЕ ВАСИЛИЯ II ТЕМНОГО

Во время междоусобной войны 1425-53 гг. между Василием II и его дядей Юрием Дмитриевичем, а затем и сыновьями последнего Василием Косым и Дмитрием Шемякой Москва несколько раз переходила из рук в руки. Во время свадьбы Василия II с серпуховской княжной Марией Ярославной в феврале 1433 г. вспыхнула ссора Василия II с галицкими князьями; войско Василия II было разбито в сражении на р. Клязьме (25 апреля 1433 г.), Василий II бежал из Москвы, которую занял князь Юрий Дмитриевич. Недовольство политикой Юрия Дмитриевича привело к отъезду многих служилых людей из города к Василию II, находившемуся в Коломне. Вскоре Юрий Дмитриевич вынужден был покинуть Москву. После нового поражения Василия II в битве 20 марта 1434 г. и недельной осады Москвы 31 марта город был снова занят сторонниками князя Юрия Дмитриевича, однако после его скорой смерти (5 июня 1434 г.) наследником московского престола объявил себя Василий Косой. Месяц спустя, «побрав злато и серебро, казну отца своего и градский запас весь», Василий Косой ушел в Кострому. Василий II вновь вступил в Москву и в январе 1435 г. разбил войско Василия Косого. В 1436 г. по приказу Василия II был схвачен приехавший в Москву Дмитрий Шемяка, а войско Василия Косого было разбито на р. Черехе, сам Василий Косой был привезен в Москву и 21 мая 1436 г. ослеплен. В 1439 г., когда под стенами Москвы «безвестно» появилось войско хана Улу-Мухаммеда, Василий II покинул город, оставив наместником Юрия Патрикеева, и отправился на Волгу; Улу-Мухаммед сжег московские посады и после десятидневной осады города отступил, взяв полон. Во время похода на Казань в июле 1445 г. раненый Василий II был взят в плен; власть в Москве перешла к Дмитрию Шемяке. Вскоре после этого в городе вспыхнул пожар, уничтоживший почти все деревянные строения; погибло около 2 тыс. человек, начались волнения горожан. В октябре 1445 г. Василий II был отпущен из плена и прибыл в Москву в сопровождении татар; Дмитрий Шемяка бежал в Углич, где собрал войско, и 12 февраля 1446 г. захватил Москву; Василий II был схвачен в Троице-Сергиевом монастыре, доставлен в Москву, ослеплен (отсюда прозвище Темный) и сослан в Углич. Но уже в декабре 1446 г. Василий II вновь занял Москву, в начале 1450 г. нанес решающее поражение Дмитрию Шемяке.

Василий II против Юрия Дмитриевича (1425—1433)

В 1389 Юрий Дмитриевич по завещанию своего отца Дмитрия Донского был назначен наследником в случае смерти брата Василия Дмитриевича, что впоследствии, после смерти уже взрослого брата в 1425 году, дало ему основания претендовать на великокняжеский престол в обход сына того — Василия Васильевича. В 1428 году Юрий признал, однако, племянника «старшим братом», но в 1431 году пытался получить ярлык на княжение у ордынского хана, но ярлык достался Василию. Однако Василий не отдал Юрию Дмитрова, который приговорил отдать. В 1433 году на свадьбе Василия II его мать Софья Витовтовна публично сорвала с сына Юрия Василия золотой пояс, который якобы предназначался Дмитрию Донскому в качестве приданого во время его женитьбы на Евдокии Дмитриевне, но был подменён нечистым на руку тысяцким Василием. По утверждению матери Василия II, впоследствии драгоценный предмет одежды достался боярину Ивану Всеволожу, в свою очередь подарившему его мужу своей внучки Василию Юрьевичу. Скорее всего, история с внезапно обнаруженным спустя 65 лет золотым поясом была выдумана Софьей и её окружением из мести к Ивану Всеволожу, влиятельному московскому боярину, перебежавшему на сторону Юрия Дмитриевича. Вскоре после ссоры на пиру по приказу великого князя Всеволож был ослеплён.

Оскорблённые Юрьевичи немедленно ушли к отцу в Галич, по дороге разграбив Ярославль, вотчину Василия Васильевича. Юрий Дмитриевич выступил на стороне сыновей, разгромил войско великого князя на берегу Клязьмы и занял Москву. Василий бежал в Тверь, затем в Кострому. Юрий отдал племяннику в удел Коломну и сел княжить в Москве. Однако москвичи не поддержали Юрия: московские бояре и служилые люди стали перебегать в Коломну; к ним присоединились и оба сына Юрия, Василий и Дмитрий, поссорившиеся с отцом. Юрий предпочёл примириться с племянником, вернув ему великокняжеский стол. Однако последовавшие затем преследования Василием бывших противников привели к выступлению в 1434 году против Василия сначала сыновей Юрия (в битве на берегу реки Кусь Юрьевичи взяли верх), а потом (после разгрома москвичами Галича) и его самого. В марте Василий был разбит под Ростовом близ села Никольского на реке Устье, Юрий вновь занял Москву, но уже в июне умер (как полагали был отравлен), завещав Москву сыну Василию.

Скандал на пиру:

Косой — вор и обманщик

Когда в 1366 году Дмитрий Донской женился на княжне Евдокии, отец невесты, нижегородский князь Дмитрий, подарил зятю золотой перехват (пояс) византийской работы — знак великокняжеской власти. Но пока гости гуляли, главный распорядитель торжеств пронырливый тысяцкий Василий Вельяминов подменил драгоценность на более скромную. Тысяцкий передал дорогой пояс сыну Микуле, который тайно отдал его в приданое боярину Ивану Всеволожскому, когда сватал за того дочь. А Всеволожский передарил перехват звенигородскому князю Василию Косому, за которого сватал внучку.

года Косой присутствовал на свадьбе своего двоюродного брата, внука Дмитрия Донского — великого князя московского Василия II. Косой то ли не знал об истории с поясом, то ли решил, что инцидент почти 70-летней давности забыт, но на празднике он появился в украденном подарке.

Когда гости изрядно выпили, поднялся 80-летний боярин Петр Добрынский, еще помнивший свадьбу Дмитрия Донского, и, указывая пальцем на Василия Косого, воскликнул: «На нем же пояс Дмитрия! Тот самый!» Великая княгиня Софья Витовтовна, мать Василия II, женщина крутого и вспыльчивого нрава, подошла к гостю и резким движением сорвала с него перехват. Такой поступок, да еще совершенный публично, был равносилен смертельному оскорблению. Косой вместе с братом Дмитрием Шемякой тотчас покинули пир. По дороге в Звенигород, к отцу, они пограбили земли ярославских князей, которые считались вассалами Москвы.

Так разгорелась последняя междоусобная война на Руси, длившаяся 20 лет.

ТРАГЕДИЯ «ВАСИЛИЙ II»

Если бы мы писали не очередную главу популярного исследования русского PR, а трагедию в духе Шекспира — под вполне шекспировским названием, — то начать ее следовало бы с действующих лиц…

Василий II Темный — великий князь московский (1425-1462, с перерывами). Несколько раз терял престол, а потом был ослеплен Шемякой (1446). После этого и был прозван Темным. В этом прозвище слышна трагичность и уважительность. Народ видел в нем законного государя.

Софья Витовтовна — его мать. Литовка по национальности. Решительная женщина.

Юрий Галицкий — великий князь Московский (1433-1434), дядя Василия II.

Василий Косой — великий князь Московский (1434, один месяц), сын Юрия Галицкого, соответственно, двоюродный братец Василия II. Был ослеплен Василием II (1436), за что и получил свое несимпатичное прозвище. Народ его не любил.

Дмитрий Шемяка — великий князь Московский (1446-1447), тоже сын Юрия Галицкого. Ослепил в отместку за брата самого Василия II. Был отравлен.

Круг замкнулся. Ослепления, отравления. Достаточно мрачно. Но начиналось все с отчасти комического эпизода. Шекспир любил вставлять такие интермедии в свои трагедии. К сожалению, русская история не была ему знакома, а то бы вместо «Короля Лира» ходили бы мы сейчас на «Василия II».

Мединский В. Р. Особенности национального пиара. PRавдивая история Руси от Рюрика до Петра. М., 2010

«Братский» грабеж: Василий II — слабый победитель

Однако младшие братья отступились от Василия Косого. Даже самый верный его союзник Дмитрий Шемяка переметнулся на чужую сторону! «Своим волевым характером и самостоятельностью действий, — писал историк Андрей Зимин, — Василий Косой внушал младшим Юрьевичам серьезные опасения. Другое дело — Василий Васильевич. У него не было каких-либо особенных талантов, а особливо задатков крупного политического деятеля… Юрьевичи предпочли его как слабейшего из претендентов, рассчитывая, что смогут при нем играть заметную роль».

По воле Василия II русским митрополитом стал епископ Иона. В сан его впервые посвятил собор русских архиереев. Так русская церковь стала независимой

Собрав большое войско из бывших союзников Василия Косого (в число которых входил не только Дмитрий Шемяка, но и несколько поместных князей), Василий II наголову разгромил противника на реке Черехе (приток реки Великой) года. Косой был пленен и ослеплен, после чего сошел с исторической сцены и доживал свой век в поместье под охраной, а Василий II вновь утвердился на отцовском престоле в Москве. По словам Зимина, «пользуясь правами «брата старейшего», Василий Васильевич завладел наследием Василия Косого — городами Звенигородом и Дмитровом, что вынужден был сквозь зубы признать «законным» и Дмитрий Шемяка. После смерти младшего брата Шемяки, Дмитрия Красного (1440), значительную часть его удела также прихватил великий князь. Все эти действия Василия II Дмитрий Шемяка расценил как грабеж и нарушение «братских» отношений».

Василий II против Дмитрия Юрьевича (1436—1453)

Ослепление Василия Васильевича. Миниатюра из летописного свода XVI века.

После того, как в 1445 году в битве под Суздалем сыновья казанского хана Улу-Мухаммеда разбили московское войско и взяли в плен Василия II, власть в Москве, согласно традиционному порядку наследования, перешла к Дмитрию Шемяке. Но Василий, пообещав хану выкуп, получил от него войско и вернулся в Москву, а Шемяка вынужден был покинуть столицу и удалиться в Углич. Но на сторону Дмитрия перешли многие бояре, купцы и представители духовенства, возмущённые «ордынским полководством» Василия Тёмного, и в 1446 году при их поддержке Дмитрий Шемяка стал московским князем. Затем он с помощью Ивана Андреевича можайского пленил в Троицком монастыре Василия Васильевича и — в отместку за ослепление своего брата и обвинив Василия II в благосклонности к татарам — ослепил, за что Василий II был прозван Тёмным, и отправил в Углич, а затем в Вологду. Но вновь к Василию Тёмному стали приезжать недовольные Дмитрием Шемякой, помощь оказали князья Борис Александрович (тверской), Василий Ярославич (боровский), Александр Фёдорович (ярославский), Иван Иванович (стародубско-ряполовский) и другие. 25 декабря 1446 года, в отсутствие Дмитрия Шемяки, Москва была занята войсками Василия II. 17 февраля 1447 года Василий Тёмный торжественно въехал в Москву. Дмитрий, находившийся в это время у Волоколамска, вынужден был начать отступление от Москвы — ушёл в Галич, а затем в Чухлому. Позже Дмитрий Шемяка безуспешно продолжал бороться с Василием Тёмным, потерпев поражения под Галичем, а затем под Устюгом.

В 1449 году Василий II заключил с польским королём и великим князем Литовским Казимиром IV мирный договор, подтверждающий московско-литовские границы и обещание не поддерживать внутриполитических противников другой стороны, также Казимир отказывался от претензий на Новгород. В 1452 году Дмитрий был окружён войском Василия Тёмного, потерял владения, бежал в Новгород, где умер (по летописным данным отравлен людьми Василия II) в 1453 году. В 1456 году Василий II смог навязать Новгороду неравноправный Яжелбицкий мирный договор.

Отрава для диктатора:

повар — тайный агент

РАРИТЕТ

Взгляд из Германии

Одна из старейших дошедших до наших дней карт Московской Руси составлена после 1550 года. Работа немецкого картографа Себастьяна Мюнстера была впервые представлена широкой публике в минувшем году на выставке «Картографическая РОССИКА: коллекция карт Русского географического общества». Сейчас она хранится в Научной библиотеке РГО.

ШЕМЯКИН СУД

Шемякинъ судъ (судъ вѣроломный, нечестный).

Это Сидорова правда да Шемякинъ судъ.

Ср. Дѣло этихъ мучениковъ было поднято, пересмотрѣно; шемякинскіе приговоры были отмѣнены и доброе имя и честь этихъ невинныхъ жертвъ кривды… были возстановлены…

Н. Макаровъ. Воспоминанія. Предисловіе.

Дмитрій Шемяка (1446 г.) ослѣпилъ Василія Темнаго и завладѣлъ престоломъ (свергнутъ 1450 г.).

Ср. Отъ сего убо времени въ велицѣй Русіи на всякаго судію и восхитника во укоризнахъ прозвася Шемякинъ судъ.

Сборник образных слов и иносказаний. 1904

Новый порядок: если не Москва, то кто?

Таким образом, при Василии II процесс объединения русских земель вокруг Москвы почти полностью завершился не только де-юре, но и де-факто (не присоединенными остались только Рязань, Тверь, Новгород и Псков). Если ранее князья-вассалы Москвы просто признавали над собой руку великого князя, то теперь вводился новый порядок наследования: после смерти удельных властителей их земли доставались не наследникам, а переходили великому князю.

Слабость Василия Васильевича обернулась силой. В этом парадокс его правления: ничем не примечательный князь достиг отличных политических успехов, закрепив за Москвой роль центра собирания русских земель.

Что было бы, если бы Василий II оказался более выдающейся личностью, чем был на самом деле? Наверняка он лишился бы многих одаренных союзников и проиграл в соперничестве с двоюродными братьями, на чьей стороне было численное превосходство. Тогда столицей Руси, скорее всего, стала бы одна из резиденций Юрьевичей — Галич или Углич. К тому же Юрьевичи не держались за принцип единонаследия, и, если бы судьба передала бразды правления страной в их руки, политическое устройство Руси, вероятно, оказалось бы федеративным, а не единодержавным.

Материал опубликован в журнале «Вокруг света» № 6, июнь 2014

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГОСУДАРЯ

г. в битве под Суздалем с сыновьями Улуг-Мухаммада великий князь потерпел неожиданное поражение, был ранен и попал в плен. 1 окт. 1445 г. его освободили из плена с обязательством выплатить огромный выкуп, вместе с ним в Северо-Восточную Русь прибыли ордынские сборщики дани.

Столкнувшись со значительным сопротивлением и церковным неодобрением своих действий, Шемяка был вынужден освободить Василия Васильевича и его семью из тюрьмы. На собравшемся осенью 1446 г. Соборе духовенства состоялось примирение князей. Вскоре, однако, игумен Кириллова монастыря Трифон освободил Василия Васильевича от клятвы. После этого великий князь стал покровительствовать ученикам преподобного Кирилла Белозерского.

Из Вологды, не желая подчиняться Шемяке, Василий Васильевич направился в Тверь к великому князю Борису Александровичу, который предложил ему помощь. Союз был скреплен браком дочери тверского князя Марии и старшего сына Василия Васильевича — Иоанна III Васильевича. В Тверь стали приходить бояре и дети боярские, отказавшиеся служить Шемяке. Василию Васильевичу предложили свои услуги ордынские царевичи Касим и Якуб, сыновья Улуг-Мухаммада, изгнанные своим братом. В ночь на Рождество 1446 г. московско-тверская рать под командованием московского боярина М. Б. Плещеева внезапным наездом захватила Москву. Началась новая война. Чтобы привлечь на свою сторону удельных князей, великий князь сделал им новые пожалования: брат жены великого князя Василий Ярославич Серпуховской получил Дмитров, Иоанн Можайский — Бежецкий Верх и половину Заозерья, другую половину Заозерья получил его младший брат Михаил Андреевич Верейский.

После возвращения Василия Васильевича в Москву русское духовенство активно способствовало укреплению власти великого князя для скорейшего окончания феодальной войны. Важным шагом в этом направлении было посланное г. Дмитрию Шемяке письмо русских епископов и настоятелей монастырей. Шемяке был поставлен ультиматум: в краткий срок «исправиться» перед великим князем, в противном случае он будет отлучен от Церкви. В начале 1448 г. Шемяка и его союзник Иоанн Можайский вынуждены были дать великому князю «проклятые грамоты», в которых указывалось, что на нарушившем свои обязательства верности по отношению к великому князю «не буди милости Божьей и Пречистые его Богоматере, и молитв великих чюдотворцев земли нашия», и «благословениа всех епископ земли Русскиа».

Когда и это соглашение было нарушено, духовенство Московской митрополии стало рассматривать Шемяку как отлученного от Церкви, общение с которым христианам запрещено. В походе на Галич — удельную столицу Шемяки, — предпринятом Василием Васильевичем весной 1449 г., великого князя сопровождали недавно поставленный митрополит Иона и епископы. В январе следующего года войска Василия Васильевича взяли город, Шемяка бежал в Великий Новгород, где нашел помощь и поддержку, военные действия переместились на земли Русского Севера. Взятый в плен Шемякой Пермский епископ св. Питирим отказался снять с него отлучение. Когда жители Вятки вместе с галичским князем стали нападать на земли Василия Васильевича, митр. Иона пригрозил отлучить их от Церкви, а священникам обещал лишить их сана, если они не прекратят действовать вместе «с отлученным от Божия Церкве с князем Дмитреем Шемякой». Тогда же святитель обратился с посланием к Новгородскому архиепископу Евфимию II и жителям Великого Новгорода с требованием не только отказать Шемяке в поддержке, но и с ним «ни ясти, ни пити», т. к. он «сам себе от христианства отлучил своим братоубийством, изменами своими». После смерти Дмитрия Шемяки, отравленного в 1453 г. по приказу Василия Васильевича в Великом Новгороде, митрополит Иона запретил поминать галичского князя на заупокойных службах.

Чистяков П.П. На свадьбе великого князя Василия Васильевича Темного великая княгиня Софья Витовтовна отнимает у князя Василия Косого, брата Шемяки, пояс с драгоценными каменьями, принадлежавший некогда Дмитрию Донскому, которым Юрьевичи завладели неправильно (фрагмент). 1861

События феодальной войны второй четверти 15 века на Руси

Феодальная война на Руси во второй четверти XV в.

В 1425—1453 гг. велась междоусобная война за великокняжеский московский престол межФду близкими родственниками из династии Рюриковичей. Она происходила в рамках централизации русских земель вокруг Москвы. Подобные военные конфликты были характерным явлением эпохи феодализма.

Ситуация осложнялась внешнеполитической угрозой:

Главные участники:

Осторожно! Если преподаватель обнаружит плагиат в работе, не избежать крупных проблем (вплоть до отчисления). Если нет возможности написать самому, закажите тут.

Что стало причиной, основные предпосылки

В Древней Руси существовало лествичное право — престол передавался по горизонтали от старшего брата к следующему по старшинству брату. С XII века наблюдается постепенный отход от данной системы наследования. На смену лествичному праву приходит удельная система, когда князья не перемещались из города в город по старшинству, а получали личные земельные владения, которые они могли оставлять в наследство старшему сыну.

На протяжении нескольких веков лествичный и удельный порядок наследования сосуществовали, что приводило к многочисленным конфликтам между дядьями и племянниками.

Предпосылкой войны стало завещание, составленное Дмитрием Донским. Он оставил московский престол своему сыну Василию. При этом указывалось, что в случае его кончины следующим наследником является его брат Юрий. Эта оговорка объясняется тем, что на момент составления завещания Василий был бездетным.

Василий I правил с 1389 по 1425 год. Когда его не стало, основными претендентами на московское княжение оказались его брат Юрий и сын Василий. Оба чувствовали законность своих притязаний на престол и это послужило непосредственным поводом для начала военного конфликта.

Причины войны:

Ряд историков полагает, что возможной причиной обострения противоречий могло также стать влияние литовского князя Витовта на Василия II. Великое княжество Литовское издавна считалось одним из главных врагов Руси. Василий Темный по материнской линии приходился внуком могущественному правителю Витовту. Это вызывало резкое недовольство многих представителей местной элиты, объединившихся вокруг князя Юрия и его сыновей.

Основные этапы и ключевые события

Традиционно в Феодальной войне 1425—1453 гг. выделяют 3 этапа. На начальном — Василий II пытался отстоять право на московское княжение в борьбе со своим дядей Юрием, на втором и третьем — он сражался со своими двоюродными братьями и их союзниками.

Первый этап войны Феодальной войны (1425—1434 гг.)

Василий I скончался в 1425 г. Его сыну Василию на тот момент было 10 лет. Юрий Дмитриевич сначала признал право юного князя на великокняжеский титул. Возможно это произошло из-за того, что он опасался его всесильного деда Витовта. Вокруг Юрия уже тогда начали концентрироваться силы, недовольные воцарением нового князя, но не решавшиеся на открытое выступление.

В 1430 год Витовт скончался, а уже год спустя Юрий попытался получить ярлык на московское княжение у хана Золотой Орды Улу-Мухаммеда.

Большую роль в этом сыграл боярин Иван Дмитриевич Всеволож. Он был женат на двоюродной сестре Василия I и поддержал притязания его сына на престол. Долгое время он вел дипломатические переговоры в ставке Золотой Орды, склоняя Улу-Мухаммеда в сторону юного князя.

У Ивана Всеволожа были большие политические амбиции. Он планировал отдать свою младшую дочь замуж за Василия II и влиять таким образом на молодого правителя. Его планам не суждено было сбыться. Московский князь обручился с Марией Боровской, а вскоре по двору прошли слухи о заговоре Всеволожа против государя.

Чтобы избежать расправы, Иван Дмитриевич бежал в Галич. По словам летописи, именно он стал подговаривать Юрия к борьбе за московский трон. К тому же их объединяли родственные связи. Внучка Всеволожа была замужем за старшим сыном Юрия Василием Косым.

Максимально обострились противоречия в 1433 г. Во время свадьбы московского князя между родственниками произошел конфликт. Мать жениха Софья Витовна увидела золотой пояс на Василии Юрьевиче. Она заявила, что эта вещь украдена у Дмитрия Донского и сорвала ее. При этом Ивана Всеволожа обвинили в краже золотого пояса и передаче его мужу своей внучки.

Многие исследователи полагают, что эта история была придумана Софьей в отместку за предательство со стороны боярина Всеволожа, перебежавшего на сторону врага. Данный инцидент стал поводом для начала открытого противостояния.

Хронология начального периода войны:

Второй этап войны Феодальной войны (1434—1436 гг.)

На втором этапе войны воевали между собой уже бывшие союзники. Братья Василия Косого Дмитрий Шемяка и Дмитрий Красный не поддержали его в притязаниях на московский трон. Они перешли на сторону Василия II, союзниками которого также стали тверской князь Борис и ярославский князь Александр.

Основные события второго эпизода войны:

В летописях нет сведений о дальнейшей судьбе Василия Косого. Историки предполагают, что он умер в заточении в 1448 г.

Третий этап войны Феодальной войны (1436—1453 гг.)

На заключительном этапе войны происходила борьба между Василием II и Дмитрием Шемякой.

Чем завершилась, итоги для Московского княжества

Феодальная война 1425—1453 гг. завершилась успешно для Московского княжества. Несмотря длительную кровопролитную борьбу Василий II сумел сохранить свою власть.

Результаты войны:

Во время войны произошло еще одно важное событие, необычайно повысившее авторитет Москвы. В 1439 году Василий II отказался от предложения Римского папы подписать Флорентийскую унию. В 1448 году в Москве был избран первый независимый от Константинополя митрополит.

Оценки войны глазами историков

Историки по-разному оценивают значение и последствия Феодальной войны 1425—1453 гг.

Слепая сила Москвы — чем закончилась последняя междоусобная война на Руси

Война между потомками Дмитрия Донского случилась в XV веке. Длилась она 20 лет, имела самые серьезные последствия для российской государственности. А причиной, по которой брат пошел на брата, стала глупая ссора гостей на княжеской свадьбе

СКАНДАЛ НА ПИРУ: КОСОЙ — ВОР И ОБМАНЩИК

Когда в 1366 году Дмитрий Донской женился на княжне Евдокии, отец невесты, нижегородский князь Дмитрий, подарил зятю золотой перехват (пояс) византийской работы — знак великокняжеской власти. Но пока гости гуляли, главный распорядитель торжеств пронырливый тысяцкий Василий Вельяминов подменил драгоценность на более скромную. Тысяцкий передал дорогой пояс сыну Микуле, который тайно отдал его в приданое боярину Ивану Всеволожскому, когда сватал за того дочь. А Всеволожский передарил перехват звенигородскому князю Василию Косому, за которого сватал внучку.

8 февраля 1433 года Косой присутствовал на свадьбе своего двоюродного брата, внука Дмитрия Донского — великого князя московского Василия II. Косой то ли не знал об истории с поясом, то ли решил, что инцидент почти 70-летней давности забыт, но на празднике он появился в украденном подарке.

Когда гости изрядно выпили, поднялся 80-летний боярин Петр Добрынский, еще помнивший свадьбу Дмитрия Донского, и, указывая пальцем на Василия Косого, воскликнул: «На нем же пояс Дмитрия! Тот самый!»

Великая княгиня Софья Витовтовна, мать Василия II, женщина крутого и вспыльчивого нрава, подошла к гостю и резким движением сорвала с него пояс. Такой поступок, да еще совершенный публично, был равносилен смертельному оскорблению.

Косой вместе с братом Дмитрием Шемякой тотчас покинули пир. По дороге в Звенигород, к отцу, они пограбили земли ярославских князей, которые считались вассалами Москвы.

Так разгорелась последняя междоусобная война на Руси, длившаяся 20 лет.

БИТВА С ПОХМЕЛЬЯ: ГАЛИЦКИЙ — ОБИЖЕННЫЙ НАСЛЕДНИК

Отцом опозоренных братьев был не кто-нибудь, а второй сын Дмитрия Донского — Юрий Галицкий, формально признававший над собой руку Москвы. Он давно имел зуб на Василия II, так как был уверен, что по древнему праву первородства после смерти старшего сына Дмитрия Донского, Василия I, великокняжеский престол должен был занять именно он, Юрий Дмитриевич, а не сын Василия I — Василий II Васильевич.

Юрий не раз пытался свергнуть племянника, посылал рати в Московское княжество, интриговал в Орде, но успеха не имел и вынужденно заключил с Василием II перемирие. Инцидент с поясом Дмитрия Донского заставил его это перемирие расторгнуть, дабы еще раз попытаться овладеть московским троном.

Генеральное сражение произошло на реке Клязьме 25 апреля 1433 года. Москвичи накануне так перепились, что оказались легкой добычей для звенигородских дружинников. Василий II был разбит и бежал в Кострому, а Юрий Дмитриевич обосновался в Москве. Однако на следующий год 59-летний князь отправился в мир иной, и по праву старшинства престол вновь должен был принадлежать изгнанному Василию II.

Но Василий Косой, старший сын Юрия Дмитриевича, самовольно провозгласил себя великим князем.

«БРАТСКИЙ» ГРАБЕЖ: ВАСИЛИЙ II — СЛАБЫЙ ПОБЕДИТЕЛЬ

Однако младшие братья отступились от Василия Косого. Даже самый верный его союзник Дмитрий Шемяка переметнулся на чужую сторону! «Своим волевым характером и самостоятельностью действий, — писал историк Андрей Зимин, — Василий Косой внушал младшим Юрьевичам серьезные опасения. Другое дело — Василий Васильевич. У него не было каких-либо особенных талантов, а особливо задатков крупного политического деятеля… Юрьевичи предпочли его как слабейшего из претендентов, рассчитывая, что смогут при нем играть заметную роль».