чем закончилась дуэль пушкина с его лучшим другом вильгельмом кюхельбекером

Думаю, что в нашей стране только самый невежа не знает, кто такой Александр Сергеевич Пушкин. Видимо, большинство знают, что причиной смерти поэта была рана, полученная им на дуэли в феврале 1837 года. Кое-кто может сказать, что эта дуэль была далеко не первой в жизни Пушкина за его 37 лет жизни. Но вот сколько же было этих дуэлей, знают очень редкие. Давайте посчитаем, приоткроем завесу тайны. Хотя это далеко не тайна, просто немногие интересовались этим вопросом. Сразу скажу, что в Интернете гуляет несколько перечней дуэлей, в которых участвовал знаменитый поэт, и приведенная ниже представляет самый полный перечень дуэлей, найденный во всемирной паутине.

Наше поэтическое «всё» отличался очень горячим темпераментом.

Проявлялся он не только в литературном труде, но и умении конфликтовать по любому поводу, а также затевать многочисленные любовные связи, невзирая на статус женщин.

Хоть ты, Саша, среди бала

Вызвал Павла Ганнибала,

Но, ей Богу, Ганнибал

Не подгадит ссорой бал! (С) Ганнибал

2. 1817 год. Пушкин вызвал на дуэль Петра Каверина, своего друга.

Причина: сочиненные Кавериным шутливые стихи. Итог: Дуэль отменена.

3. 1819 год. Пушкин вызвал на дуэль поэта Кондратия Рылеева.

Причина: Рылеев пересказал на светском салоне шутку Толстого про Пушкина. Будто бы его высекли в тайной канцелярии. Итог: Дуэль не состоялась.

4. 1819 год. Пушкин вызвал на дуэль и графа Федора Толстого.

Причина: Шутка, что Пушкина высекли в тайной канцелярии. Дуэлянты обменялись едкими эпиграммами, но у барье¬ра так и не встретились. Кстати судьба Толстого (большого счастливого дуэлянта) уникальна и с мистикой. Пушкин с ним даже подружился. Ниже пост о нем, его мистической судьбе и Пушкине, рекомендую. Итог: Дуэль не состоялась.

Позднее был поставлен Фильм «Дуэлянт» и его прототип Толстой, как представитель скандальной «золотой молодежи» XIX века

5. 1819 год. Пушкина вызвал на дуэль его друг Вильгельм Кюхельбекер.

Причина: шутливые стихи про Кюхельбекера, а именно, пассаж «кюхельбекерно и тошно». Итог: Вильгельм в Пушкина выстрелил, а Пушкин в Вильгельма нет.

6. 1819 год. Пушкин вызвал на дуэль Модеста Корфа, служащего из министерства юстиции.

Причина: слуга Пушкина приставал пьяным к слуге Корфа, и тот его избил. Итог: Дуэль отменена.

7. 1819 год. Пушкин вызвал на дуэль майора Денисевича.

Причина: Пушкин вызывающе вел себя в театре, крича на артистов, и Денисевич сделал ему замечание. Итог: Дуэль отменена.

8. 1820 год. Пушкин вызвал на дуэль Федора Орлова и Алексея Алексеева.

Причина: Орлов и Алексеев сделали Пушкину замечание за то, что тот пытался в пьяном виде играть в бильярд и мешал окружающим. Итог: Дуэль отменена примирением сторон.

9. 1820? год. Дуэль с неизвестным греком.

Причина: кишиневского грека (его фамилия не сохранилась) Пушкин вызвал на дуэль т.к. тот удивился, как мог Пушкин не знать какую-¬то книгу, о которой случайно зашла речь. Итог: Дуэль не состоялась.

10. 1821 год. Пушкин вызвал на дуэль на саблях офицера французской службы Дегильи.

Причина: ссора с невыясненными обстоятельствами. Итог: Дуэль не состоялась. Дегильи отказался.

11. 1822 год. Пушкина вызвал на дуэль подполковник Семен Старов.

Причина: не поделили ресторанный оркестр при казино, где оба предавались азартной игре. Итог: стрелялись, но оба промахнулись.

12. 1822 год. Пушкин вызвал на дуэль 65 летнего статского советника Ивана Ланова.

Причина: ссора во время праздничного обеда. Ланов назвал поэта молокососом, а в ответ получил от Пушкина звание винососа и вызов на дуэль. Итог: Дуэль отменена, Пушкина посадили под арест.

13. 1822 год. Пушкин вызвал на дуэль молдавского вельможу Тодора Балша, хозяина дома, где он гостил в Молдавии.

Причина: Пушкину недостаточно учтиво ответила на некий вопрос супруга Балша. Итог: стрелялись, но оба промахнулись.

14. 1822 год. Пушкин вызывает на дуэль бессарабского помещика Скартла Прункуло.

Причина: Тот был в качестве секунданта на дуэли, где Пушкин был так же секундантом, и oни не договорились о правилах дуэли.

Итог: Дуэль отменена.

15. 1822 год. Пушкин вызывает на дуэль Северина Потоцкого.

Причина: дискуссия за обеденным столом о крепостном праве. Итог: Дуэль отменена.

16. 1822 год. Пушкина вызвал на дуэль штабс-капитан Рутковский.

Причина: Пушкин не поверил, что бывает град весом в 3 фунта (а градины такого веса все-таки бывают) и высмеял отставного капитана. Итог: дуэль отменена.

17. 1822 год. Пушкин вызвал на дуэль кишиневского богача Инглези.

Причина: Пушкин домогался его жены, цыганки Людмилы Шекора. Итог: Дуэль отменена, Пушкин был посажен под арест.

19. 1823 год. Пушкин вызвал на дуэль молодого молдавского писателя Ивана Руссо.

Причина: личная неприязнь Пушкина к этой персоне. Итог: Дуэль отменена.

20. 1826 год. Пушкин вызвал на дуэль Николая Тургенева, одного из руководителей Союза благоденствия, члена Северного общества.

Причина: Тургенев ругал стихи поэта, в частности, его эпиграммы. Итог: Дуэль отменена.

21. 1827 год. Пушкина вызвал на дуэль артиллерийский офицер Владимир Соломирский.

Причина: Пушкин, бывая в доме князя Урусова, пользовался вниманием его дочери по имени София, к которой его приревновал Соломирский. Итог: Дуэль отменена благодаря усилиям секундантов.

22. 1828? год. Дуэль с неизвестным.

Причина: Неизвестна. «Мне удалось даже отвести его от одной дуэли. Но это постороннее». Ф. Н. Глинка. Из письма к Бартеневу. Историки практически ничего не знают об этой дуэли. Итог: Дуэль отменена благодаря усилиям Ф. Н. Глинки.

23. 1828 год. Пушкин вызвал на дуэль министра просвещения Александра Голицына.

Причина: Пушкин написал дерзкую эпиграмму на министра и тот устроил ему за это допрос с пристрастием. Итог: От дуэли противников удержал поэт и публицист Федор Глинка. Не о этой ли дуэли вспоминает Глинка в письме в Бартеневу?

24. 1828 год. Пушкин вызвал на дуэль секретаря французского посольства в Петербурге Лагрене.

Причина: неизвестная дaма на балу и услышанная фраза, обращенная к Пушкину «Прогоните его». Итог: Дуэль отменена.

25. 1829 год. Поэт вызывает на дуэль Хвостова, чиновника министерства иностранных дел.

Причина: последний плохо выразился об эпиграммах Пушкина, в которых автор сравнивает Хвостова со свиньей. Итог: Дуэль отменена.

27. 1836 год. Дуэль с чиновником министерства иностранных дел Семеном Хлюстиным.

Причина: Та же, что и в двух предыдущих случаях. Итог: Дуэль отменена.

30. 1837 год. Пушкина вызывает на дуэль нидерландский посол Геккерн, но драться за себя посылает приемного сына Жоржа Дантеса.

Причина: Письмо Пушкина, в котором он резко отозвался о Геккерне как об отце Дантеса, нелестно охарактеризовал его приемного сына и «отказал им от дома». Итог: Пушкин убит, Дантес ранен в правую руку (пуля рикошетит от пуговицы на груди).

Поэт был смертельно ранен и через два дня (10 февраля) скончался. Опасаясь демонстраций, царь приказал тайно вывезти тело Александра Пушкина из Петербурга. Гроб сопровождали жандарм и старый друг семьи поэта Александр Тургенев. Похоронен Александр Сергеевич Пушкин на кладбище Святогорского монастыря, в пяти верстах от села Михайловское.

Гибель поэта стала национальной трагедией. «Солнце русской Поэзии закатилось», написал в некрологе Владимир Одоевский.

Вклад пушкинского гения в русскую литературу поистине бесценен. Он не только поднял на недосягаемую высоту ценность простого русского слова и поэтического слога, но и явился основателем нового классического искусства, сравнимого с лучшими образцами мировой эстетики. Язык Александра Пушкина, сочетающий книжные нормы с живыми разговорными, до сих пор остается основой русского литературного языка.

Творческим завещанием великого поэта осталось его стихотворение «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…». Именно эти строки выбиты на пьедестале одного из памятников Пушкину в Санкт Петербурге.

Произведения Александра Пушкина постоянно переиздаются, переводятся на многие языки мира, многократно экранизированы, поставлены на сценах различных театров мира. Многие композиторы (включая современников поэта) неоднократно обращались к его творчеству. По произведениям Пушкина написаны оперы, балеты, хоры, оратории, кантаты, симфонические и камерно инструментальные произведения, романсы, музыка к драматическим спектаклям, кинофильмам, телевизионным и радиопередачам.

Во многих местах, связанных с именем Пушкина, созданы музеи поэта. В разных городах мира установлены памятники Пушкину. Стоит такой памятник и в моем родном городе Хабаровск, у входа в педагогический институт (называю его так, ибо не приемлю всякие университеты, появившиеся вместо обычных институтов только для увеличения окладов ректоров и их заместителей).

В мае 1997 года вышел указ президента РФ, в соответствии с которым установлен Пушкинский день России, который отмечается ежегодно 6 июня — в день рождения поэта.

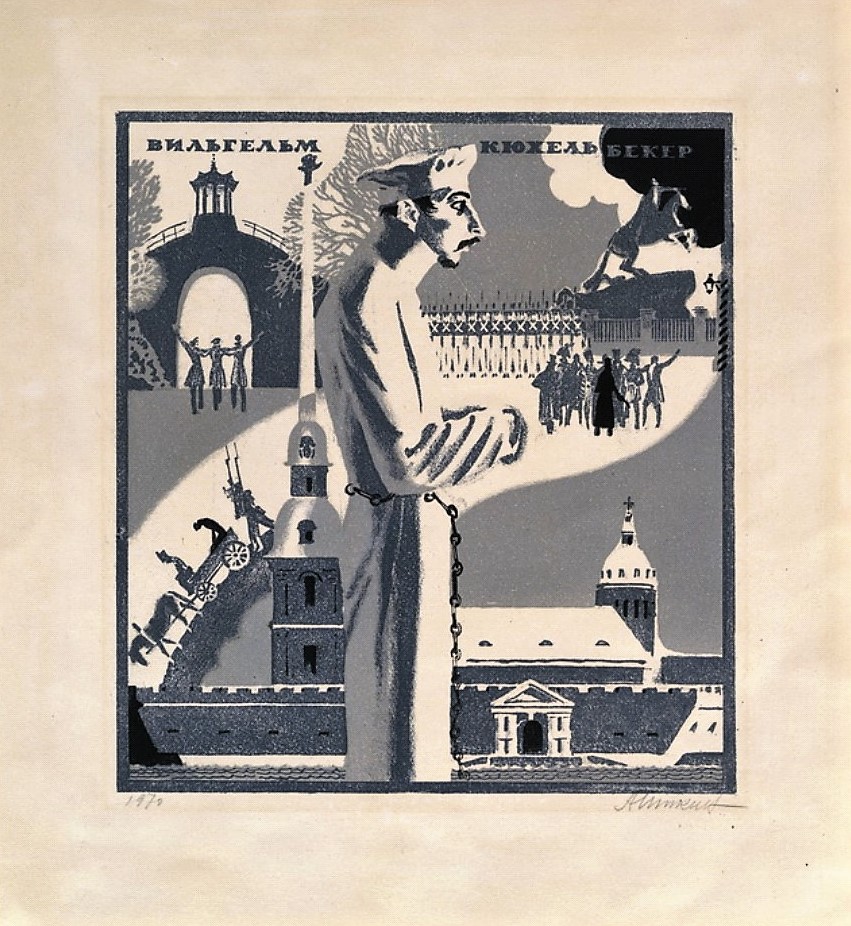

Стрелял в брата императора и вызывал Пушкина на дуэль: жизнь поэта Вильгельма Кюхельбекера

Рассказываем про невероятную жизнь поэта Вильгельма Кюхельбекера, который стрелялся с Пушкиным из-за обидной эпиграммы, чуть не утопился в пруду от отчаяния, дружил с Грибоедовым и провел десять лет в тюрьме за участие в восстании декабристов.

Дуэль с Пушкиным и попытка самоубийства

Вильгельм Кюхельбекер родился в 1797 году в семье статского советника Карла Кюхельбекера. Отец был саксонским дворянином, а мать Юстина фон Ломан происходила из балтийских дворян. Жила семья в тихом имении Авинорм в Эстонии, которое отец получил от властей за отличную службу.

Детство будущего декабриста не было безоблачным. В восемь лет после долгой болезни Кюхля навсегда оглох на одно ухо. В двенадцать потерял отца — Карл умер от чахотки. В то время мальчик посещал занятия в немецком пансионе Брикмана в эстонском городе Выру. Несмотря на бедственное положение семьи, обучение ребенка решили продолжить: вскоре Кюхельбекер поступил в Царскосельский лицей, по протекции дальнего родственника матери и военного министра Михаила Барклая де Толли.

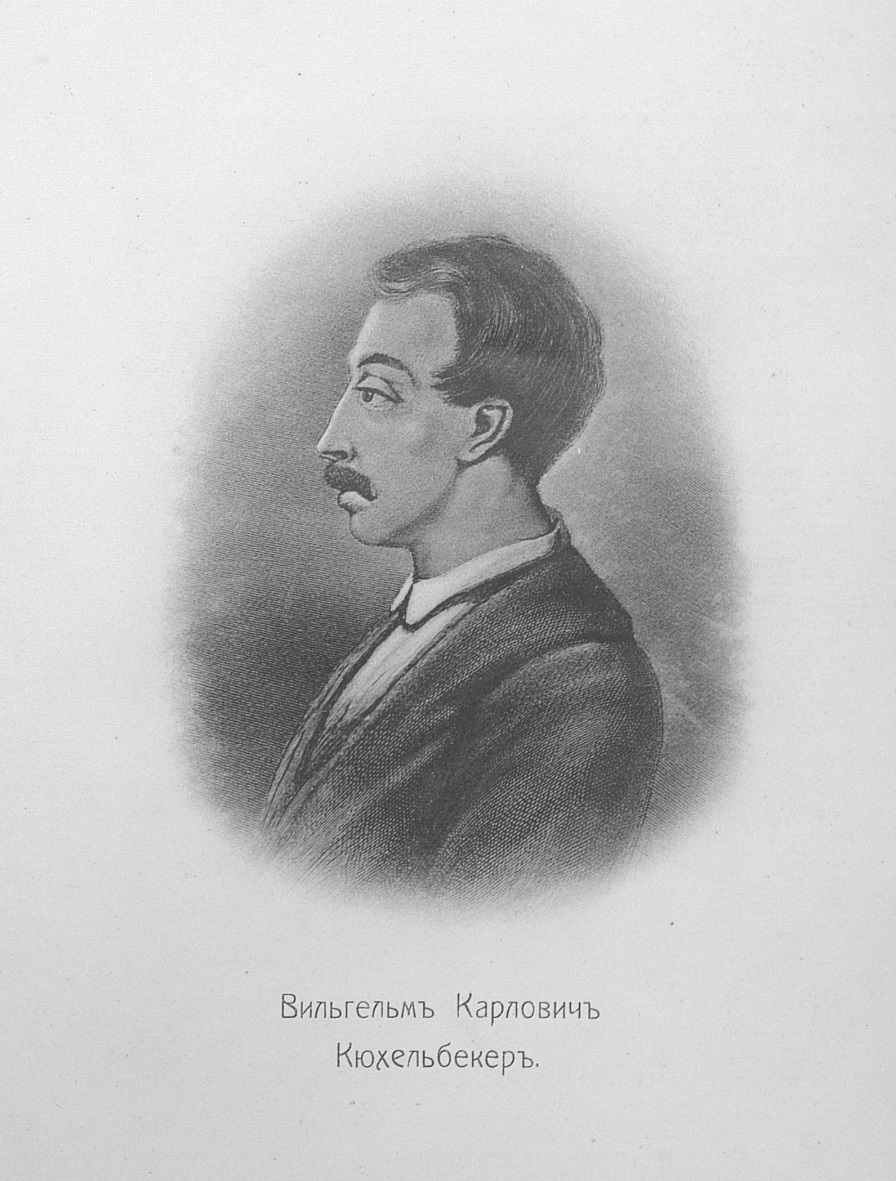

До нас дошло не так много портретов Кюхельбекера. По воспоминаниям это был долговязый нескладный юноша, крививший рот при разговоре и страдавший нервным тиком. А вот более точное описание, сделанное для жандармов намного позже: «лицом бел, чист, волосом черн, глаза карие, нос продолговат с горбиною».

Специфическая внешность, тик, глухота — если прибавить к этому вспыльчивость, ранимость и обостренное чувство гордости, то отношения четырнадцатилетнего Вильгельма с другими воспитанниками лицея не могли складываться просто. Поэтому исследователи часто пишут, что Кюхельбекер был излюбленной мишенью для насмешек, хотя некоторые историки, наоборот, говорят о его братской дружбе со сверстниками.

Мальчик прилежно учился, особенно много времени уделяя изучению античной и восточной литературы. В то время наиболее близкие отношения у него сложились с Антоном Дельвигом, Александром Пушкиным и будущим декабристом Иваном Пущиным, причем «близкие» не значит «простые». Кюхельбекер обожал Пушкина, ценил его талант и прощал ему все: и насмешки, и небрежность, и злую критику. Исключением стала одна особенно обидная эпиграмма:

«За ужином объелся я,

А Яков запер дверь оплошно —

Так было мне, мои друзья,

И кюхельбекерно и тошно».

Есть и еще один эпизод, связанный с Пушкиным. Однажды оба лицеиста решили поехать из Царского села в Петербург. Гувернер по фамилии Трико им этого не разрешил — и мальчики просто сбежали, поймав два экипажа. Заметив это, Трико поехал за ними. У петербургской заставы Пушкин представился жандармам Александром Одинако. Следующий за ним Кюхельбекер сказал, что его зовут Василий Двако. Когда к заставе последним подъехал Трико и представился своим настоящим именем, разъяренные жандармы арестовали его на трое суток.

Однако отношения со сверстниками оставались сложными из-за обидчивости Кюхельбекера. Эта его черта проявилась в истории с прудом, которую писатель Юрий Тынянов позже опишет в романе «Кюхля». Как-то раз сын директора лицея Малиновский в пылу ссоры вылил на Вильгельма тарелку супа. Не выдержав унижения, Кюхельбекер решил утопиться в пруду — но то ли пруд обмелел за лето, то ли лицеиста вовремя вытащили воспитатели.

«— Ты пойми, — говорит рассудительно Пущин, — если из-за каждой шутки топиться, так в пруду не хватит места. Ты же не Бедная Лиза. Вильгельм молчит, Пушкин неожиданно берет Вильгельма за руку и неуверенно ее пожимает. Тогда Вильгельм срывается с постели, обнимает его и бормочет:

— Я не мог больше, Пушкин, я не мог больше.

— Ну, вот и отлично, — говорит спокойно и уверенно Есаков, — и не надо больше. Они ведь тебя, братец, в сущности, любят. А что смеются — так пускай смеются».

В лицейские годы Кюхельбекер начал писать стихи. Иван Пущин в письмах снисходительно называет его метроманом и говорит о его поэзии с жалостью. А вот Модест Корф, недоброжелательный и желчный человек, в будущем директор Публичной библиотеки, напишет в своих воспоминаниях так: «Как поэт он едва ли стоял не выше Дельвига и должен был занять место непосредственно за Пушкиным». Исследователи считают, что получить признание Кюхельбекеру мешало его желание экспериментировать со славянофильством, использовать устаревшие слова и подражать античной поэзии — тогда это было не в моде.

Лучшие годы: встреча с Гёте и дружба с Грибоедовым

В 1817 году учеба в лицее закончилась. Кюхельбекеру — двадцать, и будущее кажется ему полным блестящих перспектив. Вместе с Пушкиным его распределяют в Коллегию иностранных дел. Параллельно с основной работой он преподает языки в пансионе и трудится гувернером (среди его учеников — будущий композитор Михаил Глинка). Помимо службы Вильгельм успевает печатать стихи, писать статьи для журналов и сочинять прозу.

В этот период он сближается с декабристами, а в 1819 году становится членом масонской ложи «Избранный Михаил» и Вольного общества любителей российской словесности. На одном из заседаний Кюхельбекер читает стихи, посвященные ссыльному в то время Пушкину. Кто-то из присутствующих доносит на него в Третье отделение. Начинаются допросы, предупреждения, слежка. По совету друзей он решает на время уехать. Как раз подворачивается возможность: граф Нарышкин ищет секретаря для поездки в Европу — образованного человека, который владел бы тремя языками. Кюхельбекер на эту должность подходил идеально.

Вместе с Нарышкиным Вильгельм успевает посетить Германию и Южную Францию. По дороге он пишет путевые заметки — одно из лучших своих произведений, тонкое наблюдение о природе и людях в Европе, послание к друзьям и рассуждение о себе самом.

Саксонская природа очаровывает меня еще и теперь, в глубокую осень. Представьте себе, друзья, чудесный Дрезденский мост через Эльбу, горы лесистые, потом туманные, синие, будто привидения по обеим сторонам; у самого моста величественную католическую церковь; представьте меня на мосту: гляжу и насилу удерживаюсь, чтоб не протянуть рук к этим очаровательным отдаленностям! Облака плавают в темно-голубом небе, озаряются вечернею зарею, отражаются в водах вместе с пышными садами и готическими, живописными строениями».

В Германии Кюхельбекер лично знакомится с Гёте: «Мы довольно сблизились: он подарил мне на память свое последнее драматическое произведение и охотно объяснил мне в своих стихотворениях все то, что мог я узнать единственно от самого автора». Встреча производит сильное впечатление, русский поэт посвящает немецкому классику стихотворение «К Прометею».

В Париже его приглашают читать лекции о русской литературе в обществе «Атеней» — он готовит программу, которая пользуется бешеной популярностью у слушателей. Кюхельбекер включает в курс рассказ о современных ему поэтах: Державине, Батюшкове и Пушкине. Этим дело не ограничивается, во время лекций поэт смело и откровенно рассуждает о власти в Российской империи и позволяет себе критиковать монархию. Такая вольность не могла остаться незамеченной. Кюхельбекера высылают обратно в Россию и выгоняют с государственной службы. Только хлопотами друзей и с личного согласия императора в 1821 году он находит себе новое место, вместе с генералом Ермоловым едет на Кавказ и становится секретарем по особым поручениям.

В это же время в Тифлисе с дипломатической миссией находится Александр Грибоедов. Поэты сходятся, Грибоедов ценил Кюхельбекера как мудрого критика и единомышленника. Здесь и славянофильство, и шишковизм — искусственное возрождение народного языка, названное в честь писателя Александра Шишкова, — и любовь к античной поэзии.

Как бы то ни было, уже 29 апреля Вильгельма уволили со службы. Он покинул Кавказ в мрачном настроении, в этот период его все больше занимают антимонархические и либеральные идеи. Он начинает работу над трагедией о борьбе с тираном «Аргивяне» — ее действие разворачивалось в античности, но подтекст и намек на протест против царской власти был понятен каждому современнику. Больше всего об отъезде Кюхельбекера жалеет Грибоедов:

«Согласись, мой друг, что, утративши теплое место в Тифлисе, где мы обогревали тебя дружбою, как умели, ты многого лишился для своего спокойствия. По крайней мере здесь не столько было искушений: женщины у нас, коли поблаговиднее, укрыты плотностию чадера, а наших одноземок природа не вооружила черными волшебствами, которые души губят: любезностию и красотою. Ей-богу, тебе здесь хорошо было для себя. А для меня. Теперь в поэтических моих занятиях доверяюсь одним стенам. Им кое-что читаю изредка свое или чужое, а людям ничего, некому».

Восстание

После неудачи на Кавказе Кюхельбекер погружается в глубокое уныние и приезжает в деревню Закуп, где было имение его матери. Здесь он знакомится и заключает помолвку с Авдотьей Тимофеевной Пушкиной, дальней родственницей поэта. Но жениться пока не может — в поисках средств ему приходится ехать в Москву.

В столице он вместе с Одоевским издает альманах «Мнемозина». В нем печатаются Пушкин и Баратынский, здесь выходит громкая программная статья самого Кюхельбекера «О направлении нашей поэзии, особенно лирической, в последнее десятилетие», в которой он выступает с критикой «элегической школы» в противоположность оде. В этом шаге виден его поворот к «гражданской» поэзии, идейное сближение с Рылеевым и декабристами.

Зимой 1825 года, незадолго до восстания, Кюхельбекера принимают в Северное общество. Это был сознательный и хорошо продуманный шаг — к 14 декабря поэт начал активно участвовать в политической борьбе.

После подавления восстания Кюхельбекер тайно покидает Петербург. Сделав себе и своему слуге Семену фальшивые паспорта, он проезжает Минск и добирается до Варшавы. Здесь он отпускает слугу и готовится ехать дальше самостоятельно. Но его яркое лицо узнают по приметам, которые составил для жандармерии Булгарин, его всегдашний противник. Офицера, который задержал поэта, повысили за эту поимку до звания прапорщика.

Первый допрос состоялся 30 января 1826 года. Три дня спустя Кюхельбекер спохватывается и жалеет, что упомянул в показаниях двух знакомых офицеров, у которых из-за него возникли проблемы с законом. При этом он спокойно свидетельствует против лицейского друга Ивана Пущина и даже вспоминает его точную реплику: «Voulez-vous faire descendre Michel» — «Не желаете ли ссадить Михаила?», предложение выстрелить в великого князя. Кюхельбекер не раз подтвердит сказанное, в том числе на очной ставке с самим Пущиным. Тот обижается и на долгое время охладевает к старому другу.

За смягчение наказания для Вильгельма ходатайствует сам Михаил Павлович. Возможно, из-за его заступничества двадцать лет каторги сначала меняют на двадцать лет заключения, а в итоге и вовсе сокращают срок наказания вдвое.

Тюрьма и сибирские годы

Поэт отбывал наказание в трех крепостях: новгородском Шлиссельбурге, финском Свеаборге и латвийском Динабурге. Условия содержания везде были разными — где-то по протекции дозволялись личные встречи с родными, а где-то нельзя было даже писать письма и читать книги. Он боролся за свои права: после перевода в Свеаборг обращался с жалобами на качество одежды, плохую еду и запрет на переписку с друзьями.

Однажды Кюхельбекер случайно встретился с Пушкиным по дороге из одной тюрьмы в другую. Однако жандармы не дали лицейским друзьям как следует поговорить:

«Пушкин остолбенел, — а шпион бросился к нему на грудь, целовал и плакал:

— Не узнаешь? Милый, милый!

Пушкин содрогнулся и залепетал:

— Вильгельм, брат, ты ли это, голубчик, куда тебя везут?

И он быстро заговорил:

— Как здоровье? Твои здоровы, видел недавно, все тебя помнят, хлопочем — авось удастся. Каких книг тебе прислать? Тебе ведь разрешают книги?

Два дюжих жандарма схватили Вильгельма за плечи и оттащили его. Третий прикоснулся к груди Пушкина, отстраняя его. Арестанты стояли, сбившись в кучу, затаив дыхание.

— Руки прочь, — сказал тихо Пушкин, глядя с бешенством на жандарма.

— Запрещается разговаривать с заключенными, господин, — сказал жандарм, но руку отвел».

Это была последняя встреча Пушкина и Кюхельбекера. До самой гибели Пушкина они будут состоять в переписке, ссориться и мириться — но больше никогда не увидятся.

Вильгельм провел в одиночном заключении десять лет. В то время он учил греческий, писал художественные произведения и личные заметки. С цензурой и большими купюрами, но дневник, который поэт вел в заключении, дошел до нас. Эти записи показывают поэта точнее любых свидетельств, воспоминаний и анекдотов:

«Стоит только раз опустить что-нибудь, и почти можно поручиться, что это опущение и чаще случится; доказательством может послужить мой дневник: сначала я пропустил день, а теперь и два дня. Впрочем, сегодня я отмечу нечто отрадное и благое: слава богу, опять у меня пошли стихи на лад, а это для меня очень, очень важно, потому что, когда сочиняю, тогда меня не мучит хандра».

Главное, что его интересует в этот период, — вопросы эпической поэзии, виды юмора в прозе, рассуждения Шиллера и изучение греческого языка. Новые книги доходят до Кюхельбекера несказанно долго — через 10–15 лет после издания, но он упорно пишет на них критику и продолжает работать день за днем до самого освобождения.

Вильгельм выходит на свободу в 1835 году. Его отправляют в забайкальский Баргузин (ныне — часть Бурятии). Несмотря на ссылку, он полон надежд — прежде всего хочет снова печататься. Пушкин предлагает ему участвовать в журнале «Современник», в ответ он деловито пишет: «Мои условия: по 24 листа печатных или по 12 статей в стихах и в прозе в год за 2 000 или 1 500, — разумеется, что мелкие стихотворения не в счет. — Не дорого ли?»

Ничему из этого не суждено сбыться. Пушкину с огромным трудом удается напечатать несколько стихотворений Кюхельбекера, но и те выходят под псевдонимами. Разрешения печататься он так и не получил. Чтобы выжить, пришлось заниматься физическим трудом — с его-то здоровьем после десяти лет заключения.

Поначалу Вильгельм живет у своего брата. Довольно скоро он начинает чувствовать, что стесняет семью родственника. Эти заботы не оставляют времени на работу над стихами, и уже весной Кюхельбекер пишет Пушкину:

«Дышу чистым, свежим воздухом, иду куда хочу, не вижу ни ружей, ни конвоя, не слышу ни скрыпу замков, ни шепота часовых при смене: все это прекрасно, а между тем — поверишь ли? — порою жалею о своем уединении. Там я был ближе к вере, к поэзии, к идеалу; здесь все не так, как ожидал даже я, порядочно же, кажись, разочарованный насчет людей и того, чего можно от них требовать, — впрочем, le goût me viendra en mangeant (аппетит приходит во время еды). Как вчера в лесу, когда предложили мне вместо обеда соленых омулей, несколько, как говорят здесь, воньких: от них чуть, было, не сорвало с души; но, протаскав целое утро бревна и доски, я устал, проголодался и — вообрази — сьел целого омуля. Так-то наконец и нравы здешние придутся же мне по зубам».

Осенью 1836 года, на пороге своего сорокалетия, Вильгельм принимает решение жениться. История с Авдотьей Пушкиной закончилась еще во время Свеаборга. Кюхельбекер, не чувствуя себя вправе портить жизнь девушки, послал ей письмо, в котором освободил от данного ею слова, и расторг помолвку.

Его новая избранница — дочь местного почтмейстера Дросида Артенова, младше жениха на двадцать лет. Она была плохо образована и имела настолько сильные проблемы с дикцией, что даже не могла выговорить его фамилии. В письмах к друзьям Кюхельбекер со свойственным ему пылом идеализирует невесту: «Черные глаза жгут душу; в лице что-то младенческое и вместе с тем что-то страстное, о чем вы, европейцы, едва ли имеете понятие». Через много лет в дневнике он обратится к сыну и напишет совсем иное: «Научись из моего примера, не женись никогда на девушке, как бы ты ее ни любил, которая не в состоянии будет понимать тебя».

Бытовые трудности тоже не способствовали семейному счастью. В первые несколько лет их брака в Баргузине стояла страшная засуха и голод, а молодоженам пришлось жить буквально в каморке. У них было четверо детей, из которых умерли двое — в живых остались только сын Михаил и дочь Юстина, благодаря которой до нас дошло позднее наследие отца.

Через четыре года, в 1840-м Кюхельбекера переводят в село Акшу в Забайкалье. Здесь он дает уроки дочери коменданта крепости, пятнадцатилетней Аннушке Разгильдеевой, и постепенно влюбляется в нее. Чувство оказывается взаимным, но в их отношения вмешивается мать Анны из-за ревности — та сама увлеклась Вильгельмом. Произошел крупный скандал, и отцу семейства ничего не оставалось, кроме как уехать с семьей из Акши. Кюхельбекер еще несколько лет подавал прошения о переводе вместе с комендантом, но все они были отклонены. Больше Анну он не видел.

«Бог с тобою, Анна Александровна! Ты была моею последнею любовью, и как это все кончилось глупо и гадко! А я тебя любил со всем безумием последней страсти, в твоем лице я любил еще людей».

Другая потеря Кюхельбекера — гибель Пушкина и разрыв лицейского братства. В том же 1840 году он пишет: «Сегодня день рождения покойного Пушкина. Сколько тех, которых я любил, теперь покойны! Пережить всех — не слишком отрадный жребий!» Разочарование и одиночество обострили старые болезни. Вильгельм заболел чахоткой и начал терять зрение.

В 1844 году Кюхельбекеру наконец удалось получить разрешение на выезд. Он отправляется с семьей в Курган и навещает старого друга Ивана Пущина. История с доносительством забыта, но, судя по всему, напряжение между ними осталось. Пущин опишет впечатления от этой встречи в письме бывшему директору лицея Энгельгардту: «Выбор супружницы доказывает вкус и ловкость нашего чудака: и в Баргузине можно было найти что-нибудь хоть для глаз лучшее. Нрав ее необыкновенно тяжел и симпатии между ними никакой».

В Кургане поэт с новой силой принимается за стихи. Теперь он уже совсем другой поэт — его ритм больше не похож на тяжелые античные образцы, которым он так стремился подражать в Лицее. В них больше нет и экспериментов со славянофильством и архаизмами. Десять лет упорного ежедневного труда в заключении, горе и потери сделали свое дело: Вильгельм стал поэтом, в таланте которого больше никто не сомневался.

В 1845, за год до смерти Кюхельбекер пишет свое самое известное стихотворение — «Участь русских поэтов»:

«Горька судьба поэтов всех племен;

Тяжеле всех судьба казнит Россию;

Для славы и Рылеев был рожден;

Но юноша в свободу был влюблен…

Стянула пе́тля дерзостную выю.

Не он один; другие вслед ему,

Прекрасной обольщенные мечтою, —

Пожалися годиной роковою…»

За год жизни в Кургане болезни обострились, Кюхельбекер находится на грани полной слепоты и просит уехать на лечение в Тобольск. Он чувствует себя обузой для близких и пишет: «Горько надоел я всем!» Ссорится с оставшимися друзьями и меняет имя — в Кургане для простоты его звали Василем Карловичем.

В марте Кюхельбекер выезжает на лечение в Тобольск. В июне надиктовывает письмо для Жуковского: «Мои дни сочтены. Говорю с поэтом, и сверх того полуумирающий приобретает право говорить без больших церемоний. Я чувствую, знаю, я убежден совершенно… что Россия не десятками может противопоставить европейцам писателей, равных мне по воображению, по творческой силе, по учености и разнообразию сочинений. Простите мне… эту гордую выходку! Но, право, сердце кровью заливается, если подумаешь, что все, все мною созданное, вместе со мною погибнет, как звук пустой, как ничтожный отголосок».

В августе 1846 Кюхельбекер умирает. Перед кончиной он не мог уже ни читать, ни писать. Его последние слова были о сгущающемся сумраке: «Кругом тьма, теперь — вечная».

Пущин, сожалея о смерти товарища, напишет: «Бедный Вильгельм написал целый ящик стихов, который я отправил в Екатеринбург к его сестре. Он говорил своей жене, что в этом ящике 50 тысяч рублей, но, кажется, этот обет не сбывается. Мне кажется, одно наказание ожидало его на том свете — освобождение от демона метромании и убеждение в ничтожности его произведений. Других грехов за этим странным существом не было». После смерти Кюхельбекера Иван Пущин взял на себя заботы о семье поэта и даже сблизился с Дросидой Артеновой, о внешности и характере которой так нелестно отзывался при первой встрече. В 1849 году у Пущина и Артеновой родится сын Иван. Таким странным образом жизни лицейских друзей свяжутся уже навсегда.