чем выше запросы личности тем сложнее процесс формирования потребностей

Чем выше запросы личности тем сложнее процесс формирования потребностей

Рейтинг:

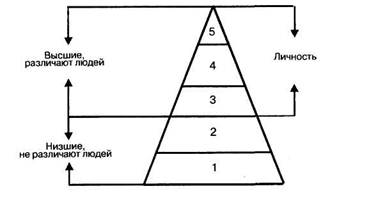

И еще одна особенность, важная для объяснения человеческой личности: высшие потребности вносят больший вклад в формирование личности, нежели низшие. Можно выразиться еще определеннее: там, где начинаются высшие потребности, там собственно говоря начинается личность (см. рис.9). С другой стороны, чем выше уровень иерархии, тем значительнее вклад самого человека в формирование потребностей. Это и понятно, ведь потребности расположены от неконтролируемых вверх к контролируемым. В результате возникают двунаправленный процесс: потребности движут человеком, а он формирует их содержание.

Чем выше запросы личности, тем сложнее процесс формирования потребностей. Современная молодежь, имеющая более высокий уровень образования, чаще разочаровывается в труде, если ей предоставляют путаную, однообразную работу. Ведь чем выше образование, тем выше притязания. И как следствие — более затяжной период выбора профессии по своему характеру, складу ума, запросам. Все чаще молодые люди связывают с выбором профессии выбор фундаментальных ценностей, ищут в ней ответ на главные вопросы жизни.

Подавление потребностей любого уровня деформирует личность и поведение. Человек с подавленными потребностями в безопасности, статусе, самореализации неполноценен. Его неполноценность выражается вапатии, стремлении избегать ответственности. Неполноценным индивид вырастает в силу социальных условий, например, жизни в авторитарном обществе, пребывания в тюрьме или психбольнице, а не по причине дефектов в психике или организме.

7. МОТИВЫ И МОТИВАЦИЯ

Мотивом принято считать любую побудительную силу поведения, скрывающуюся внутри нас. На первый взгляд потребности, которые также относятся к внутренним побудительным силам поведения, можно отождествить с мотивами, т.е. сделать два понятия синонимами.

Не только в обыденном, но и в научном словоупотреблении мотив понимается расширительно — как выразитель потребностей или побуждений организма. В первой половине XX века психологи уравнивали мотивы даже с инстинктами, но, осознав неплодотворность такого подхода, свели их к потребностям. Правда, разделили те и другие на две группы. У них получились первичные мотивы, соответствующие врожденным потребностям, и вторичные мотивы, соответствующие приобретенным. В результате сложилась традиция расширительной трактовки мотивов в психологии. К ним относили потребности и инстинкты, влечения и эмоции, установки и идеалы, короче, все, что побуждает.

Но и от этой точки зрения пришлось отказаться. И вот почему. Говоря о животных, мы применяем к ним, как и к человеку, слово «потребность»: биологические потребности управляют их действиями. А применимо ли к ним понятие мотива? Нелепо звучит фраза «поведение кошки мотивировано поиском колбасы». Почему? ;

Дело, видимо, в том, что мотив несет в себе какую-то осмысленность. М. Вебер, к теории социального действия которого мы еще обратимся, выделил два обязательных условия, которым должно отвечать социальное действие (т.е. человеческое поведение):

Если внутреннее или внешнее имеет субъективный смысл, т.е. цели и логика действия понимаются и осознаются человеком, то оно мотивировано. Например: пошел дождь, и все раскрыли зонтики. В этом действии нет субъективной причины. Другой пример: солнечная погода, но вы раскрыли зонтик с явным намерением либо выделиться, пооригинальничать, либо уберечь лицо от солнца, либо вами руководят иные соображения и цели. Намерение выделиться свидетельствует о заранее поставленной цели, прогнозируемой реакции окружающих, свободном выборе средства достижения цели. Эти моменты — осознаваемая цель, выбор средств, ориентация на других показывают, что мы имеем дело скорее с осмысленным, нежели мотивированным поведением.

В строгом смысле слова мотив и потребность — не одно и то же. Мотив — разумно объясненная причина поведения, осмысленное действие. Потребность

всего лишь ощущаемое, переживаемое состояние организма или психики, сопровождаемое дискомфортом и не имеющее субъективного смысла. Тоска по общению с близкими людьми (социальная потребность) или страх пройтись по ночным улицам (потребность в безопасности) суть психологические состояния, но не мотивы. Они непроизвольные, у них нет цели. Но вы превращаете потребности в мотивы, как только осознаете, в чем они состоят, на что направлены и ка»к их можно удовлетворить. Мотив — это потребность, переведенная выше по иерархии.

Итак, мотивы — осознанные намерения, они формируются целями и появляются не в начале, а в конце действия или акта.

8. ЦЕННОСТИ И ЗНАЧЕНИЕ

Так уж устроен человек как социальное существо, что все, что попадает в его поле зрения, до чего он касается и что вовлекает в круг своей деятельности, наделяется значением. Значение — это смысл, которым наделяются понятия и предметы, составляющие социальное окружение человека, их важность, значительность, роль. Даже когда мы говорим, что данная вещь не имеет для нас значения, мы неявно помещаем ее на некоторую шкалу, или континуум значений, и придаем ей минимальную или нулевую важность. Таким образом, значение представляет собой континуум от 0 до 1, на котором мы располагаем элементы социальной среды (рис. 10).

Ценности располагаются по континууму ближе к правому-j краю максимальной важности. Какие только определения ни1 давали ученые понятию «ценность», и какие только типологии ценностей они ни строили: ценности — нормы, ценности — мотивы, ценности — цели, ценности — ожидания и т.п. А суть дела проста. Ценности — это то, в чем человек нуждается и чего Не имеет.

ДИНАМИКА ПОТРЕБНОСТЕЙ

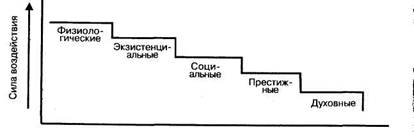

Пружиной, своеобразным мотором, приводящим потребности в движение, выступает принцип иерархии. Согласно ему, потребности каждого нового уровня становятся актуальными (насущными), заявляют о себе лишь после того, как удовлетворены запросы предыдущего. Мотивирующей силой обладают только неудовлетворенные потребности. Голод движет человеком до тех пор, пока он не утолил его. Следовательно, реальный потенциал (сила воздействия) потребности есть функция от степени ее удовлетворения. Сила воздействия потребности,

Рис. 7. Иерархию потребностей А. Маслоу можно изобразить в виде пирамиды, если учитывать важность и место каждой в общей иерархии.

ее интенсивность кроме того зависят от занимаемого ею места в общей иерархии. Физиологические потребности, независимо от степени воздействия их удовлетворения, обладают большей силой воздействия, чем, например, эгоистические, занимающие четвертую ступеньку. По мере продвижения вверх сила воздействия скорее убывает, нежели возрастает. Действительно, голодный и холодный человек вряд ли будет думать о стихах или наслаждаться величием классической музыки. Только одиночки способны на такие подвиги. Голод чаще о себе заявляет, чем скажем, потребность в общении. Сколько вы може-

Рис. 8. Иерархию потребностей А. Маслоу можно изобразить иначе, если учитывать силу воздействия потребностей.

Рис. 9. Согласно теории А. Маслоу, там, где начинаются высшие потребности, начинается личность.

те пробыть без еды, не испытывая дискомфорта? А без общения с другими людьми?

И еще одна особенность, важная для объяснения человеческой личности: высшие потребности вносят больший вклад в формирование личности, нежели низшие. Можно выразиться еще определеннее: там, где начинаются высшие потребности,там собственно говоря начинается личность (см. рис.9). С другой стороны, чем выше уровень иерархии, тем значительнее вклад самого человека в формирование потребностей. Это и понятно, ведь потребности расположены от неконтролируемых вверх к контролируемым. В результате возникают двунаправленный процесс: потребности движут человеком, а он формирует их содержание.

Подавление потребностей любого уровня деформирует личность и поведение. Человек с подавленными потребностями в безопасности, статусе, самореализации неполноценен. Его неполноценность выражается в апатии, стремлении избегать ответственности. Неполноценным индивид вырастает в силу социальных условий, например, жизни в авторитарном обществе, пребывания в тюрьме или психбольнице, а не по причине дефектов в психике или организме.

Чем выше запросы личности тем сложнее процесс формирования потребностей

Чем выше запросы личности, тем сложнее процесс формирования потребностей. Современная молодёжь, имеющая более высокий уровень образования, чаще разочаровывается в труде, если ей представляют однообразную работу. Ведь чем выше образование, тем выше притязания и как следствие – более затяжной период выбора профессии по своему характеру, складу ума, запросам.

Подавление потребностей любого уровня деформирует личность.

Человек с подавленными потребностями в безопасности общения самореализации неполноценен. Его неполноценность выражается в апатии, в стремлении избежать ответственности. Неполноценный индивид вырастает в силу социальных условий, например, жизни в авторитарном обществе, в пребывании в тюрьме и т.п.

Потребности и интересы личности лежат в основе ее ценностного отношения к окружающему миру, в основе системы ее ценностей.

Капитал, земля, полезные ископаемые, рабочая сила – основные ценности экономики любого общества. Экономика и есть учение о том, как рационально распоряжаться этими ценностями.

Социальные ценности – это то, что призвано удовлетворить индивидуальные, групповые или общественные потребности.

Если потребность и интерес – побудительная сила, то ценность обозначает те объекты, которые удовлетворяют эту потребность и находятся вовне.

Ценности бывают самыми разными – материальными и духовными, вполне земными и очень отстранёнными (хлеба и зрелищ).

Для голодного человека хлеб – наивысшая ценность.

В разные периоды развития общества у него преобладают те или иные ценности: отсутствие продуктов в магазинах – ценность: хлеб и мясо; отсутствие товаров народного потребления: обувь и одежда. Высокая преступность: правопорядок, гарантия жизни.

· по значимости для жизни и развития человека: биологически важные и производные от них;

· по источнику побуждения: продиктованные извне и внутренне рожденные;

· по социальной направленности: желаемые, нормативные, запретные.

Итак, в структуре личности в единое целое увязаны потребности, интересы, ценности и мотивы. Становление же личности происходит в процессе социализации.

Чем выше запросы личности тем сложнее процесс формирования потребностей

Первым, кто разобрался в структуре потребностей, выявил их роль и значение, был американский психолог Абрахам Маслоу (1908-1970 гг.). Его учение называется иерархической теорией потребностей. А.Маслоу расположил потребности в восходящем порядке от низших биологических до высших духовных:

4. Престижные потребности, напротив, показывают, что человеку вместе с тем присуще свойство выделяться чем-либо, обгонять других, быть не равным им, обращать на себя особое внимание и искать преимуществ. Стремление выделиться движет служебным ростом, желанием сделать карьеру, получить более высокие статус, престиж, признание, оценку. Их называют еще эгоистическими, или потребностями в оценке, ибо они ориентированы на самого себя. Стремление, мотивация к успеху, достижениям, соперничеству относятся именно сюда.

Пружиной, своеобразным мотором, приводящим потребности в движение, выступает принцип иерархии. Согласно ему, потребности каждого нового уровня становятся актуальными (насущными), заявляют о себе лишь после того, как удовлетворены запросы предыдущего. Мотивирующей силой обладают только неудовлетворенные потребности. Голод движет человеком до тех пор, пока он не утолил его. Следовательно, реальный потенциал (сила воздействия) потребности есть функция от степени ее удовлетворения. Сила воздействия потребности, ее интенсивность кроме того зависят от занимаемого ею места в общей иерархии. Физиологические потребности, независимо от степени воздействия их удовлетворения, обладают большей силой воздействия, чем, например, эгоистические, занимающие четвертую ступеньку. По мере продвижения вверх сила воздействия скорее убывает, нежели возрастает. Действительно, голодный и холодный человек вряд ли будет думать о стихах или наслаждаться величием классической музыки. Только одиночки способны на такие подвиги. Голод чаще о себе заявляет, чем скажем, потребность в общении. Сколько вы можете пробыть без еды, не испытывая дискомфорта? А без общения с другими людьми?

И еще одна особенность, важная для объяснения человеческой личности: высшие потребности вносят больший вклад в формирование личности, нежели низшие. Можно выразиться еще определеннее: там, где начинаются высшие потребности, там собственно говоря начинается личность (см.рис.3). С другой стороны, чем выше уровень иерархии, тем значительнее вклад самого человека в формировании потребностей. Это и понятно, ведь потребности расположены от неконтролируемых вверх к контролируемым. В результате возникают двунаправленный процесс: потребности движут человеком, а он формирует их содержание.

Подавление потребностей любого уровня деформирует личность и поведение. Человек с подавленными потребностями в безопасности, статусе, самореализации неполноценен. Его неполноценность выражается в апатии, стремлении избегать ответственности. Неполноценным индивид вырастает в силу социальных условий, например, жизни в авторитарном обществе, пребывании в тюрьме или психбольнице, а не по причине дефектов в психике или организме.

Мотивы и мотивация

Мотивом принято считать любую побудительную силу поведения, скрывающуюся внутри нас. На первый взгляд потребности, которые также относятся к внутренним побудительным силам поведения, можно отождествить с мотивами, т.е. сделать два понятия синонимами.

Но и от этой точки зрения пришлось отказаться. И вот почему. Говоря о животных, мы применяем к ним, как и к человеку, слово «потребность»: биологические потребности управляют их действиями. А применимо ли к ним понятие мотива? Нелепо звучит фраза «поведение кошки мотивировано поиском колбасы». Почему?

Дело, видимо, в том, что мотив несет в себе какую-то осмысленность. М.Вебер выделил два обязательных условия, которым должно отвечать социальное действие (т.е. человеческое поведение):

— ориентация на других.

Ценности и значение

Ценностное ядро личности

Когда мы увязывали ценности с потребностями, мы выявили лишь один аспект проблемы. На самом деле они гораздо глубже. Ценности отражают не просто дефицит, нужду человека в чем-либо, но и процесс социального сравнения.

Как, например, объяснить тот парадокс, который удалось установить одесским социологам: удовлетворенность зарплатой не зависит от среднего дохода, но зато зависит от того, сколько получают другие, «такие же работники»?

Человеческая культура базируется на том, что идеи, нормы, обычаи, правила и даже материальные памятники не навалены хаотическим образом, а строго упорядочены. Иначе говоря, одни из них предпочитаются другим. Без определения нет ранжирования, упорядочивания ценностей по степени важности.

В нормальном обществе с нормальными гражданами шкала индивидуальных ценностей жестко не закреплена. Это значит, что ценности постоянно переходят с одного уровня на другой, что на одном уровне может находиться сразу несколько альтернативных ценностей. Это многомерная шкала индивидуальных ценностей, соответствующих свободе выбора, предоставляемой открытым, демократическим обществом.

Текст книги «Социология и психология управления»

Автор книги: Евгения Астратенкова

Жанр: Учебная литература, Детские книги

Текущая страница: 3 (всего у книги 8 страниц) [доступный отрывок для чтения: 3 страниц]

3.6. Иерархическая теория потребностей А. Маслоу

Абрахам Маслоу (1908–1970 гг.) первым осознал законы построения человеческих потребностей. Он понял, что не сама потребность движет человека, а степень ее неудовлетворения. Потребности в самом общем виде можно определить как заботу индивида об обеспечении необходимых средств и условий для собственного существования и самосохранения, стремление к устойчивому сохранению равновесия со средой обитания (жизненной и социальной). Существует множество классификаций человеческих потребностей, основанием которых выступают: специфический объект человеческих потребностей, их функциональное назначение, вид реализуемой деятельности и т. д.

Более полно и удачно, разработана иерархия потребностей американским психологом А. Маслоу, выделившим пять уровней или групп мотивов поведения в зависимости от доминирующих в тот или иной момент потребностей.

Физиологические и сексуальные потребности – это потребность в воспроизводстве рода, дыхании, физических движениях, пище, одежде, жилище и т. д.

Экзистенциальные потребности – это потребности в безопасности своего существования, уверенность в завтрашнем дне, стабильность условий жизнедеятельности, потребности в определенном постоянстве и регулярности окружающего человека социума, а в сфере труда – в гарантированной занятости, страховании от несчастных случаев и т. д.

Социальные потребности – это потребности в социальных связях, общении, идентификации себя с другими, участии в совместной трудовой деятельности.

Потребности в самоуважении, престижные – это признание достоинства, потребности в служебном росте, статусе, престиже, признании и высокой оценке.

Личностные, духовные потребности – это потребности в самоактуализации, самовыражении через творчество.

Маслоу считал, что само удовлетворение не выступает мотиватором поведения человека: голод движет человеком, пока он не удовлетворен.

Однако, сама по себе классификация мотивационных факторов не является самой ценной и интересной находкой. Подобные попытки предпринимали и многие другие. Достоинство концепции Маслоу в её «двигательной пружине» – принципе иерархии. Основные идеи Маслоу:

• что только неудовлетворённая потребность организует поведение индивида, заставляет его предпринимать действия, что бы удовлетворить потребность. Образно говоря, человеческую цивилизацию творили глубоко неудовлетворённые люди;

• интенсивность потребности связана с занимаемым ею местом (чем ниже потребность, тем ниже её интенсивность). Физиологические потребности первичны и выступают доминантой поведения до тех пор, пока не удовлетворены хотя бы на минимальном уровне, после чего доминируют потребности следующего уровня – в безопасности и т. д.

• низшие потребности независимы не только друг от друга (дыхание независимо от голода), но и от высших потребностей.

• высшие потребности зависят от низших.

Высшие потребности в отличие от низших никогда нельзя удовлетворять полностью, потому что человек постоянно совершенствуется, а это значит, что он стремится к лучшему удовлетворению тех же самых потребностей. Высшие потребности не являются константой, они возникают и исчезают, формируются и деформируются.

С социальной точки зрения человека характеризуют высшие потребности.

Высшие потребности выступают средством дифференциации людей. Кроме того, они в большей степени влияют на формирование личности человека. В свою очередь чем выше потребность, тем значительнее роль самого человека в их формировании. Получается взаимонапрвленный процесс: потребности движут человеком, а он формирует их. И чем выше запросы личности, тем сложнее процесс формирования потребностей.

Вот почему современная молодёжь, имеющая высокий уровень образования, часто разочаровывается в труде, если ей представляется рутинная малоквалифицированная работа. Отсюда ясно, почему долгим оказывается выбор профессии, который воспринимается молодым человеком как фундаментальный.

Все потребности функционируют циклически, т. е. вновь повторяются. Если речь идёт о статусных потребностях, то в начале своей карьеры человек довольствуется малым: невысоким заработком, равным статусом с другими. Однако по мере служебного роста претензии возрастают, прежний статус равного его не устраивает, он стремится выделиться, оказывать больше влияния, иметь более высокий заработок, престижные знакомства и т. п. «Утолённый голод» через некоторое время вновь заявит о себе, и всё пойдёт по кругу.

Как интерпретировать приведенные структуры? Вспомним, что доминирование означает неудовлетворенность потребности. Рис. l.l a описывает отсталое общество, в котором еще не удовлетворены элементарные потребности человека – в жилье, работе, питании, отдыхе. Рис. 1.1 б иллюстрирует среднеразвитый тип общества, в котором базисные и духовные потребности людей удовлетворены на каком-то приемлемом уровне, но социальные потребности – нет. Наконец, третья модель – рис. 1.1в – описывает развитое индустриальное общество, где удовлетворены все низшие и средние потребности. Стандарты и качество жизни, уровень образования людей постоянно растут. Человек способен сменить место работы, не боясь ее потерять. Он стремится попасть туда, где раскроются его потенциальные способности. Это общество с высокой технологией и гарантией занятости. Херси и Бланшард не называют конкретные страны, которые с точностью можно отнести к той или иной модели.

3.7. Двухфакторная теория мотивации Ф. Херцберга

1-я идея: Идеи Маслоу получили дальнейшее развитие в двухфакторной теории мотивации Фредерика Херцберга. Она основывается на независимых факторах, обнаруженных в ходе исследования, одинаково сильно влияющих на поведение людей в организации.

1. «Мотивационные» факторы – это содержание работы; эти факторы связаны с тем, что именно человек делает – достижение успеха, признание заслуг, служебное продвижение, интерес к работе, возможности для профессионального роста, ответственность. Позитивное воздействие таких факторов увеличивает удовлетворенность работой и мотивирует в направлении еще более активной трудовой деятельности. Однако отсутствие этих факторов не обязательно приводит к неудовлетворенности работой.

2. «Гигиенические» факторы – это условия работы; они являются внешними по отношению к процессу работы самому себе – политика компании, технический надзор, отношения с руководителем, межличностные отношения по горизонтали, заработок, безопасность труда, гарантия занятости, условия труда, статус, семейная жизнь. Если данные факторы имеют негативный характер для какого-либо человека, то это увеличивает его неудовлетворенность работой. Однако при наличии благоприятных «гигиенических» факторов возникает лишь нейтральное состояние, но не повышение удовлетворенности работой.

Таким образом, Херцберг считает, что отношение к работе следует рассматривать с двух точек зрения. Необходимо выяснить, к чему стремится работник, что делает его счастливым. Другой вопрос, вытекающий из первого, – чего работник хочет избежать, что делает его несчастливым. Следовательно, средства для удовлетворения этих отдельных и параллельных групп потребностей также должны быть различными.

Проинтервьюировав 200 инженеров и бухгалтеров из 11 отрасли промышленности г. Питсбурга, Херцберг установил, что, когда люди говорили о неудовлетворенности своей работой, они винили окружение, а когда они были сильно удовлетворены ею, то подразумевали престижность профессии, возможности реализовать свой творческий потенциал, достигнутые здесь успехи. Отсюда Херцберг заключил, что удовлетворенность и неудовлетворенность – совершенно разные вещи.

И еще один принципиальный вывод. Вопреки мнению А. Маслоу у человека существует не одна система (или иерархия) потребностей, а две качественно различные и независимые. Обе системы являются разнонаправленными плоскостям человеческого поведения. Если руководитель заботится о стабилизации персонала, он должен воздействовать на гигиенические факторы (увеличение оклада или получение квартиры), так как они способствуют закреплению кадров. На увеличение выработки, на достижение наивысших успехов в работе влияют другие факторы – мотиваторы. Т. е. необходимо воздействовать сразу с позиции двух факторов.

2-я идея: Научные выводы Херцберга разрушают многие устоявшиеся предрассудки, которыми руководствуются в своей деятельности администраторы и бизнесмены. В результате исследований оказалось, что деньги нельзя рассматривать в качестве постоянно действующего побуждающего фактора, поскольку люди работают за деньги лишь до определенного предела, границе которого является удовлетворение личного представления о том, что такое «хорошая жизнь». Деньги и премиальные Херцберг называл «негативными побуждающими стимулами». При их отсутствии люди чувствуют себя неудовлетворенными, но при их наличии они не обязательно почувствуют себя счастливыми и повысят производительность. Повышение заработной платы лишь побуждает людей оставаться там, где они работают.

Рекомендации Ф. Херцберга применяют сотни американских компаний, в том числе и самые крупные. Его идеи используются в новейших системах повышения производительности труда и улучшения поведения людей в организации. Научная достоверность его теории подтверждена данными 12 специальных исследований, проведенных в США, Японии, Финляндии, Венгрии, Индии, ЮАР, Замбии.

3.8. Теория стилей руководства Дугласа Макгрегора

Широкую известность получила «Теория X» и «Теория У» Д. Макгрегора, разработанная им в 1957 г.

«Теория X» описывает черты авторитарного стиля руководства: жесткий контроль, принуждение к труду, негативные санкции, акцент на материальных стимулах.

«Теория У» характеризует демократический стиль руководства: широкое использование творческих способностей подчиненных, гибкий контроль, отсутствие принуждения, самоконтроль, стремление к ответственности, моральные стимулы, заинтересованность в труде, участие в управлении.

Выделив два противоположных стиля управления, Д. Мактрегор по существу описал прошлое и настоящее менеджмента. В прошлом господствовал стиль «X», характерный, по его мнению более всего для тейлоризма, а сейчас наступает эпоха стиля «У», к которому призывает доктрина «человеческих отношений». Еще в 30-е годы Э. Мэйо доказал, что люди склонны ограничивать свою производительность и даже терять в оплате, лишь бы заслужить одобрение коллег по работе. Никакие угрозы и принуждения со стороны администрации на них не действовали. Стало быть, уже тогда «Теория X» и тейлоризм неправильно изображали поведение людей в организации, еще меньше они отвечают нынешним реалиям экономики.

Почти 100 лет американские менеджеры на практике придерживались «Теории X», хотя она неадекватно отражала поведение людей. Почему Макгрегор предположил, что она удивительно точно соответствует предубеждениям руководителей. Не понимая истинных мотивов поведения, они склонны видеть источник всех бед на производстве в лености и инертности мышления рабочих, групповом эгоизме, нежелании сотрудничать. Авторитарный стиль покоится на убеждении, что средний человек ленив, не любит работы, при любой возможности стремится ее избежать, поэтому его необходимо постоянно принуждать, используя жесткий контроль и угрозу наказания. Если он и согласится хорошо трудиться, то лишь за высокое вознаграждение. Большинство людей, полагали они, предпочитают, чтобы ими руководили, стремятся не брать на себя ответственности, лишены больших амбиций и желают прежде всего безопасности.

Но удовлетворить высшие потребности может только такая работа, которая требует интеллектуальной активности, инициативы, ответственности. На языке теории Херцберга все это называется мотиваторами, а на языке Макгрегора – стилем «У». Его исходные предпосылки: физические и умственные усилия на работе так же естественны для человека, как отдых и развлечения; цели организации достигаются лучше в том случае, если они стали также и личными целями; вклад в общее дело – основа для оценки размеров индивидуального вознаграждения; при соответствующих условиях человек не только приемлет ответственность, но и стремится к ней.

Характерное отличие теории Макгрегора от концепций Маслоу и Херцберга заключается в том, что она не может служить основой для научного исследования. Она носит сугубо рекомендательный оттенок и говорит лишь, что и как нужно делать. Компания приглашает консультанта, он проводит анализ реальной обстановки, определяя состояние трудовой дисциплины, уровень доверительности в отношениях между менеджерами и рабочими, уровень образования тех и других, ценностные ориентации и ожидания людей. Лишь после этого он дает рекомендации: внедрять в компании стиль «У» или оставить все как есть. Реализация теории «У» может вызвать серьезные изменения а организационной структуре, побудить отказаться от пирамидальной структуры, где вся власть и ответственность сосредоточены только наверху.

3.9. Теория стилей руководства Р. Лайкерта

Р.Лайкерт разработал собственную теорию стилей руководства и расположил их на некоторой протяженности от 1 до 4.

В модели 1: руководитель не доверяет подчиненным, редко подключает их к принятию решений, а задачи спускаются сверху вниз уже готовыми. Основной стимул – страх и угроза наказания, вознаграждения здесь случайны. Эта модель ориентирована на задачу с жестко структурированной системой управления.

Модель 2: предполагает, что руководство удостаивает подчиненных некоторым доверием, но как хозяин слугу. Часть решений делегируется вниз, но принимаются они в строго предписанных границах. Вознаграждение здесь действительное, а наказание – потенциальное.

В модели 3: руководство проявляет большое, но не полное доверие к подчиненным. Общие вопросы решаются наверху, частные делегируются вниз. Кроме систематического вознаграждения и случайных наказаний для мотивации используется ограниченное включение в принятие решений.

Модель 4: характеризует полное доверие. Процесс принятия решений рассредоточен по всем уровням, хотя и интегрирован. Поток коммуникаций идет не только вверх-вниз, но и горизонтально. Это модель ориентирована на отношения, в основе которых лежит бригадная организация труда, коллегиальное управление, делегирование полномочий и общий контроль.

Модели 2 и 3 – промежуточные.

Преимущества концепции Лайкерта в том, что ее можно легко операционализировать и использовать в социологическом исследовании.

Лайкерт опросил сотни менеджеров в десятках компаний не только для проверки своей модели, но и для того, чтобы доказать (с помощью специальной процедуры): самая эффективная, продуктивная организация (предприятие, цех, участок) имеет руководителя, которого можно охарактеризовать моделью 4.

3.10. Стратегия модификации

Сегодня все более широкое распространение получает теория, получившая название «демократия на рабочих местах». Суть этой теории состоит в расширении полномочий всех низовых звеньев. Другое название этой теории – теория партисипативного управления. Партисипативное управление направлено на раскрепощение инициативы и творческой активности работника, создание простора для индивидуальных достижений талантливых людей. Партисипативность – это вовлечение работников в

управление путем делегирования им управленческих полномочий. Партисипативный стиль руководства предполагает, что руководители полностью доверяют подчиненным во всех вопросах, всегда выслушивают и конструктивно используют их мнение, организуют широкий и всесторонний обмен информацией, привлекают подчиненных к постановке целей и контролю за их достижением, широко используя в качестве средства стимулирования разнообразные формы поощрения. Этот стиль управления применяется для руководства аналитическими, научно-исследовательскими подразделениями, группами разработчиков и других подобных подразделений органов управления, в которых важен новаторский подход к решению задач.

Далее теория стратегии модификации делается акцент на наблюдаемом поведении людей в организации. Выделяются четыре уровня модификации, или изменения: знания, установки, поведение и групповая деятельность. Первый уровень легко поддается изменению в зависимости от уровня и требований работы. Установка человека включает в себя еще и эмоциональную компоненту, поэтому её менять сложнее. И самое трудное – изменение групповой деятельности. Группа представляет собой самовосстанавливаюшуюся форму совместной деятельности, поэтому изменить поведение отдельного его члена без предварительного изменения групповых норм и ценностей – дело чуть ли не безнадежное.

3.11. Современные технологии социального управления

О социальных технологиях в управлении стали говорить еще в начале XX века применительно к управлению производством в рамках научной организации труда. Управление производством российские ученые рассматривали в органическом единстве общетеоретических и прикладных исследований. В Советском Союзе разработка и внедрение социальных технологий возобновились в середине 60-х годов. Они осуществлялись по следующим направлениям:

• разработка комплексных программ развития городов, регионов и отраслей;

• социальное проектирование решения стандартных социальных проблем;

Само понятие «социальная технология» вошло в употребление управленческих наук лишь в 70-80-е годы XX столетия. Теория социальных технологий, выросшая на базе промышленной социологии, социологии труда, социологии организаций, связана с работами таких известных отечественных социологов, как И.В. Бестужев-Лада, А.Г. Здравомыслов, А.А. Зворыкин, В.Г. Подмарков, Ж.Т. Тощенко, В.А. Ядов и др. В разработке теоретико-методологических основ социальных технологий важную роль сыграл исследовательский проект «Социальная организация промышленного предприятия», осуществленный под руководством Н.И. Лапина.

Одно из первых определений социальной технологии принадлежит советскому философу В.Г. Афанасьеву, который определил ее как перевод абстрактного языка науки, отражающего объективные закономерности развития общества, на конкретный язык нормативов, предписаний, регламентирующих и стимулирующих людей на достижение целей.

В современной отечественной науке социальная технология управления рассматривается в двух аспектах: как программа, содержащая процедуры и операции, и как деятельность, включающая совокупность методов и способов целенаправленного воздействия на социальные процессы и системы для достижения поставленных целей. Важность технологии заключается в том, что она рационализирует управление, включая в него только те операции, которые наиболее эффективны в достижении поставленной цели. Все социальные технологии обладают следующими основными признаками: разграничение управленческого процесса на внутренне взаимосвязанные этапы; поэтапность действий по достижению целей и однозначное выполнение технологических процедур. Технологизация является одним из направлений оптимизации социального управления. Социальные технологии применяются для управления людьми, социальными явлениями, социальными процессами и социальными системами. В зависимости от иерархии социальных систем, процессов и явлений выделяют три группы технологий: макротехнологии (глобальные) управления на уровне общества и его основных сфер; мезотехнологии на уровне управления региональными структурами, общественными институтами, организациями и микротехнологии на уровне управления небольшими объединениями людей и самоорганизации личности.

В отечественной литературе обычно выделяют четыре типа социальных технологий:

– технологии формирования социальных систем, связанные с социальным проектированием;

– технологии решения социальных проблем и поддержания стабильности социальных систем, основанные на методах управления;

– технологии преобразования и развития социальных систем, в их основе – игры открытого типа;

– технологии защиты социальных систем, базирующиеся на методах социальной борьбы.

В отечественной управленческой практике наибольшее распространение получили социальные технологии в сфере выработки управленческих решений, повышения эффективности социальной коммуникации и управленческого воздействия и подбора и расстановки кадров.

Примером социальной диагностики является методика групповой оценки личности, включающая технологию оценки деловых и личных качеств кандидатов на руководящую должность.

Интерес представляет классификация технологий с позиций применяемых методов управленческого воздействия. Так, А.В. Тихонов выделяет следующие виды социальных технологий: администрирование, рыночная форма управления и федеральное управление как сочетание администрирования и рыночной формы управления. О. А. Уржа на основе сочетания форм собственности (частная – общественная) и методов регулирования рыночных отношений (саморегулирование – государственное регулирование) выделяет корпоративное управление как наиболее прогрессивную технологию, сочетающую преимущества социалистических и капиталистических методов хозяйствования. Корпоративное управление в муниципальном образовании является прогрессивной формой управления, так как оно строится на эффективной организации, высокой мотивации, инициативе снизу и действенном контроле, позволяющих учитывать потребности и интересы каждого человека и работать на их удовлетворение. Корпоративизм, по ее мнению, создает надежный баланс интересов всех его участников, потому что он соответствует ментальности российского человека.

В сфере государственного и международного управления А.В. Сурин выделяет технологии мягкой и жесткой безопасности. Технологии жесткой безопасности являются порождением индустриальной и техногенной цивилизации, породивших мощную техно-науку, научнотехнический активизм, обеспечивающие безопасность стран созданием мощной военной техники и новых технологий ведения войны. Все это становится угрозой другим странам и источником напряженности в мире. Технологии мягкой безопасности строятся на горизонтальных управленческих системах, этической мотивации, логике глобализма, основанной на общей теории глобальных систем, а управленческий выбор определяется путем переговоров. К.В. Харченко на уровне государственного, регионального и муниципального управления выделяет мягкие технологии управления, это – регулирование, позиционирование и социальное партнерство. В рамках муниципального управления мягкое управление – это управление, основанное на использовании неформальных рычагов воздействия в отношении внутренней и внешней среды управляемой системы. Применение технологий мягкого управления обусловлено следующими причинами:

– усложнением социальных систем, когда административные методы оказываются мало эффективными и необходимо делегирование управленческих полномочий;

– когда внутреннее управление распространяется на внешнюю среду, рамки которой не имеют четкой структуры, а мягкое управление позволяет лучше узнавать внешнюю среду;

– авторитарное управление не соответствует уровню личностного развития населения и требованиям гражданского общества;

– в недрах управляемой системы оперативно вырабатывается система противодействия жестким директивным методам управления.

Регулирование – это ограниченное управляющее воздействие в – неформальной структуре организации, оно имеет рекомендательный характер и направлено на внешнюю среду, в которой находится объект управления. При регулировании присутствует контроль над ключевыми точками с позиций целесообразности. Объектами регулирования являются социальные процессы, социальные установки и отношения, социальные действия и социально-психологические состояния. Регулирование осуществляется в четыре этапа:

– установление норм и эталонов поведения;

– профилактика – устранение причин;

– коррекция – изменение характеристик нежелательных социальных процессов.

Позиционирование – это целенаправленный процесс идентификации (самоопределения) субъекта в социальной системе с целью реализации собственных интересов или интересов социальной группы на основе принципов социального партнерства. Позиционировать объект в управленческой системе – это значит найти оптимальный способ его включения в данную систему и предложить методы управленческого воздействия на принципах социального партнерства. Социальное партнерство – это способ согласования интересов социальных групп на основе сконструированных моделей их взаимодействия. В целом, мягкое управление заменяет воздействие на объект управления на взаимодействие с ним, когда объект становится равноправным субъектом управленческого взаимодействия и его инновационный потенциал способствует сохранению устойчивости управляемой системы. При использовании социальных технологий в управленческой деятельности необходимо учитывать способности, интересы, потребности, ценностные ориентации, ожидания как управленцев, так и управляемых, так как, по мнению специалистов, в процессе человеческой деятельности психическое развивается и функционирует в тесной взаимосвязи с социальным.

Фактором, определяющим контуры современной социально-экономической и социально-политической жизни общества, сегодня становится Интернет. Его главными преимуществами являются интерактивность общения, скорость и надежность доставки информации, распространение и интерпретация которой уже не являются прерогативой государства. Страны-лидеры использования Интернет-технологий, уже получают ощутимые результаты от использования Интернет-проектов в управленческой деятельности. Успех данных проектов обусловлен следующими особенностями: учетом интересов каждого гражданина, снятием барьеров в коммуникации с население, ускоренным внедрением новых экономических и социальных проектов при упрощении процедур отчетности и стимулированием роста персональных навыков работающего населения.

В информационном обществе связи между государством, гражданами и бизнесом все больше переходят в систему Интернет коммуникаций. Большинство субъектов федерации находятся пока на первой стадии развития электронного правительство – на стадии информационного присутствия, то есть на стадии несистематического взаимодействия с органами государственной власти и одностороннем распространении информации. Вторая стадия характеризуется возможностью коммуникации с представителями власти с помощью электронной почты, форума или чата. Это стадия технологии взаимного обмена информацией с гражданами. На третьей стадии пользователи смогут совершать срезу несколько действий, направленных на изменение информации о себе в государственных и муниципальных IT-системах. На четвертой стадии граждане смогут участвовать в выработке стратегии развития государственных и муниципальных организаций. Развитие электронного правительства в России – это одна из национальных стратегических задач, от решения которой зависит успех и эффективность административной реформы.

Внимание! Это не конец книги.