чем глубже тем теплее

В Сибири нашли подземный горячий океан пресной воды, которой хватит на миллион лет

Внутри нашей планеты действительно есть подземные океаны, которые могут выходить на поверхность. Эти моря очень древние – им 2,7 млрд лет.

В нижнем слое мантии, на глубине 500 – 650 км, ученые обнаружили огромнейшие запасы воды. Объемы подземного пространства в три раза больше объемов мирового океана. Но вода там необычная, она находится внутри рингвудита (Rv) – минерала, о существовании которого долгое время шли научные споры. В природе, конечно, его никто не встречал, однако американским ученым удалось получить этот минерал в лабораторных условиях. Согласно исследованиям, в рингвудите может содержаться вода. Причем вода в нем не жидкая, это не газ или лёд. Вода в рингвудите находится в особой форме гидроксид-ионов.

Чтобы выяснить, где именно залегают подземные океаны, ученые из Вашингтонского университета обработали порядка 600 тысяч сейсмограмм. Результаты оказались сенсацией: под восточной частью континента Евразия и под Северной Америкой находятся огромные резервуары воды, которые по объему больше, чем Северный ледовитый океан.

Благодаря этому открытию появилась теория, что земные океаны появились из подземного резервуара. То есть подземная вода за счет тектоники периодически подходит к верхним слоям земной коры или выходит на поверхность, например, через горячие источники на дне океана (где земная кора тоньше), из которых бьет вода температурой в 400 градусов Цельсия. И наоборот, океанская (та, что на поверхности) вода просачивается обратно вглубь земли.

Существует версия, что в древние времена подземные резервуары «прорвало». Горячая соленая вода с паром стала извергаться словно из лопнувшего котла. В итоге повысился уровень мирового океана. Из-за поднявшегося в атмосферу пара на землю хлынул ливень. Катастрофа, которая длилась сорок дней и сорок ночей, была названа Всемирным потопом. Затем вода «ушла» обратно под землю.

Горячий океан под Сибирью

Когда в 1950-х из скважин хлынул поток кипятка, никто не радовался. Страна нуждалась только в нефти. По приблизительным оценкам, площадь моря под Западной Сибирью составляет аж три миллиона квадратных километров. Для сравнения Средиземное море почти в два раза меньше. Объемов горячей воды в подземном резервуаре оказалось больше: более триллиона кубов.

Конечно, в этом подземелье вода не такая, как обычно бывает в море, а заполняет пустоты в осадочных породах. В отличие от поверхностных океанов, подземная вода, оказывается, пресная.

Глубина водного резервуара под Сибирью колеблется от десятков метров на юге до 2 – 3 километров на севере. Мы знаем, что чем глубже, тем теплее. Здесь становится уже интереснее. На «южном берегу» (под городами Бийск, Семипалатинск или Кустанай) подземная вода температурой всего 5 – 10 градусов выше ноля. На широтах чуть севернее (под Павлодаром, Петропавловском, Томском) на глубине 500 – 600 метров уже +25 градусов. Еще горячее на глубине 1,5 километра рядом с Тюменью. В районах, где скважины глубиной 2,5 – 3 километра, из-под земли вырываются фонтаны чистого кипятка высотой до 50 метров. Например, в Колпашеве температура воды плюс 125 градусов. На севере западносибирский подземный океан «граничит» с Карским морем, вернее, проходит под его дном.

Подземный бассейн содержит практически неисчерпаемые запасы воды. Если ежедневно получать 2,5 млн. кубов, то за сто лет это равнялось бы всего 1% воды всего подземного моря.

В глубинах Земли скрыто еще много водных резервуаров, но подземный океан в Западной Сибири является наибольшим.

Какой была Земля, когда на ней было так же жарко, как нам обещают в 2100 году?

У сегодняшних детей будут свои внуки, когда они доживут до момента, на котором заканчиваются все климатические прогнозы. Нет ли в прошлом каких-то подсказок насчёт нашего будущего?

Все, что случилось с нами, лишь пролог.

— Уильям Шекспир, «Буря»

2100-й год выглядит, как линия из ограничительных флажков, стоящих на финишной черте изменений климата – будто бы все наши цели заканчиваются именно тогда. Но, перефразируя предупреждение на зеркале заднего вида, он к нам ближе, чем кажется. У сегодняшних детей будут свои внуки, когда они доживут до момента, на котором заканчиваются все климатические прогнозы.

Однако, в 2100-м году климат не перестанет меняться. Даже если мы успешно ограничим потепление в этом веке величиной в 2 ºC, содержание CO2 в воздухе составит 500 миллионных долей (ppm). Такого уровня наша планета не видала со времён середины миоцена, 16 млн лет назад, когда наши предки ещё были человекообразными обезьянами. Тогда температура была выше на 5 – 8 ºC, а не на 2 ºC, а уровень моря был выше на 40 метров, или даже больше – не на полметра, которые ожидаются к концу этого века, согласно отчёту межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) от 2013 года.

Откуда взялся зияющий разрыв между предсказаниями на конец века и тем, что было в прошлом Земли? Не говорит ли климатическое прошлое планеты нам о том, что мы что-то упустили?

Время

Одна большая причина разрыва проста: время.

Земле необходимо время на реакцию на изменения содержания парниковых газов. Некоторые изменения длятся годами, другим на достижение нового равновесия требуется целое поколение. Таяние льдов и вечной мерзлоты, разогрев глубин океанов, формирование торфяных слоёв, реорганизация растительного покрова – на эти процессы уходят столетия и тысячелетия.

Медленная реакция такого типа не учитывается в климатических моделях. Это частично происходит из-за недостатка компьютерных мощностей для их обсчёта, частично – поскольку мы концентрируемся только на том, что произойдёт в следующие несколько десятилетий, частично – поскольку эти процессы предсказуемы не на 100%. Но, несмотря на то, что пока климатические модели успешно предсказывают наблюдаемые изменения, неопределённости существуют даже для реакций, происходящих довольно быстро – таких, как образование облаков или усиление потепления на полюсах.

Прошлое Земли, с другой стороны, демонстрирует нам то, как на самом деле проходило изменение климата, суммируя весь спектр быстрых и медленных откликов планеты. Во время прошлых изменений климата, во время которых у Земли были ледяные шапки (как сегодня), она обычно разогревалась на 5 ºC – 6 ºC при каждом удвоении уровня CO2, при этом на весь процесс уходило порядка тысячи лет. Это примерно в два раза больше значений «равновесной чувствительности климата» (Equilibrium Climate Sensitivity, ECS), используемого в моделях предсказания климата до 2100 года, которые подсчитываются в основном исходя из исторических наблюдений.

«Все, что случилось с нами, лишь пролог» – гравировка на здании национальных архивов в Вашингтоне О.К.

«Мы действительно ожидаем, что системная чувствительность Земли (измените CO2, и на это отреагируют все системы – ледяные шапки, растения, уровень метана, аэрозоли, и проч.) окажется выше ECS. Наше изучение плиоцена говорит, что примерно на 50% выше, хотя и это не предел», — сказал мне Гэвин Шмидт, директор Годдардовского института изучений космоса НАСА в Нью-Йорке.

Или, как сказала Дэйна Ройер из Уэслианского университета: «Проще говоря, климатические модели обычно недооценивают степень изменения климата относительно геологических свидетельств».

Частично за более высокий уровень изменений отвечает медленно реагирующие системы Земли, ответственные за общее потепление. Даже если бы завтра прекратились абсолютно все выбросы парниковых газов, уровень моря будет расти ещё много столетий из-за теплового расширения и таяния ледников; ледяные шапки Антарктики и Гренландии также будут продолжать таять из-за уже накопленной климатом за несколько десятилетий температуры. И поскольку CO2 подолгу остаётся в атмосфере, в отсутствие геоинженерных решений по его удалению мир преодолеет любой предел по температуре, назначенный на конец столетия, и она останется высокой ещё на несколько сотен лет.

Но это не объясняет разрыв полностью, а значит, мы не учитываем ещё какой-то усиливающей обратной связи. Как сказано в национальной оценке климата США 2017 года: «несовпадение моделей с данными по прошлым потеплениям говорит о том, что климатические модели упускают не менее одного, а может и более, процесса, критического для будущего потепления, особенно в полярных регионах».

Сможет ли миоцен поведать нам будущее?

Климатический оптимум середины миоцена (Mid-Miocene Climate Optimum, MMCO) был древним потеплением климата, во время которого уровни CO2 скакнули от менее чем 400 миллионных долей до 500. Содержание CO2 в древности измеряется различными косвенными методами, такими, как содержание изотопов бора и углерода в ископаемых и древних почвах, или по порам на ископаемых листьях. Причиной скачка был редкий вулканический феномен, «крупная пирогенная провинция», во время которого огромные количества базальта были извергнуты на поверхность на западе современной территории США 16,6 млн лет назад. Иветт Элей и Майкл Хрен [Yvette Eley and Michael Hren] из Коннектикутского университета изучали, как это повлияло на климат.

Они пользовались таким инструментом, как молекулы жира, оставшиеся в отложениях после живших в то время растений и микробов. Элей и Хрен извлекли химические останки микробов миоцена из грязей того периода в Мэриленде, а затем пересчитали процентное содержание различных жировых молекул в температуру почвы, используя калибровки, основанные на более чем десятилетнем изучении микробных жиров в современных почвах со всей планеты. «Определённо время появления этих базальтовых потоков и время изменения климата очень тесно связаны, — сказала Элей. – Наши биомаркеры определённо отслеживают поведение CO2. Что бы ни вызвало изменения в системе экологии планеты, оно определённо следовало за pCO2».

Но среди различных примеров климатических колебаний MMCO был очень мягким, по сравнению с концом пермского периода, триасового периода и других событий, связанных с массовыми вымираниями. Выбросы CO2 в миоцене были достаточно медленными, чтобы избежать значительного окисления океанов, в отличие от сегодняшнего дня или экстремальных примеров из прошлого.

Они схожим образом подсчитали и температуру морей, используя химические останки морских микробов: «Мы получили относительное изменение температуры поверхности моря во время MMCO на 4-5 градусов – а тогда температура моря была на 6 градусов больше сегодняшней», — сказала Элей.

Теплее, влажнее, суше?

Они измерили влажность атмосферы в миоцене, анализируя химические остатки воскового покрытия листьев растений, откалибровав их по современным значениям в различных местах планеты. «Если использовать воск с листвы, наш биомаркер, в качестве показателя влажности атмосферы, то мы приходим к выводу, что в середине миоцена атмосфера становилась более влажной, — сказала Элей. – Довольно интересно рассматривать нашу работу в контексте других реконструкций. Запад современной территории США стал более сухим, Южная Америка более влажной, части Европы более влажными, а другие части – более сухими».

Такие удалённые места, как восточное побережье США, тихоокеанский северо-запад, западный Китай, Патагония, центральная Азия и Атакама в Южной Америке стали гораздо более влажными, что привело к увеличению глобальной эрозии. В результате произошло расширение площади лесов и их уплотнение. Интересно, что в Северной Африке или Азии не было признаков пустынь, а сейчас у нас есть пустыни Сахара и Гоби.

Широко распространившееся увлажнение атмосферы и озеленение поверхности не совпадают с теми предсказаниями будущего, которые делаются для текущей ситуации – согласно этим предсказаниям, те части, что сейчас являются влажными, будут становиться более влажными, а сухие – ещё более сухими. Разница может состоять в том, что наше изменение климата происходит очень резко по сравнению с куда как более медленным изменением в миоцене.

Хотя ещё до середины миоцена на планете было очень много лесов (в отличие от сегодняшнего дня, отражающего процесс обезлесения, которому способствовали люди, несколько тысячелетий жившие между ледниковыми периодами), потепление в миоцене привело к чётко наблюдаемым изменениям растительности по всему миру, которые сохранились в ископаемом виде, особенно в виде окаменелой пыльцы.

На большей части Европы субтропические растения пришли на смену адаптировавшимся к холоду растениям, а густые леса с обилием болот заполонили берега и дельты рек на территориях современных Дании и Германии (тогда береговая линия Европы была на 190 км глубже в сторону земли, чем сегодня). Эти болота накапливали бурый уголь, сегодня обеспечивающий четверть генерации электроэнергии Германии. Испания сопротивлялась тенденции к увлажнению при помощи жаркого и сухого климата на юге и тёплого и влажного климата на севере, точно как сегодня, и испытывала долгие сухие сезоны.

Жизнь в середине миоцена на территории современной Испании в представлении художника

Судя по европейским растениям, между сезонами перепад температур был меньше.

В Сибири дожди шли в 3-5 раз чаще, чем сегодня, а болота на востоке России тоже накапливали уголь. В арктической Канаде, где сегодня находится тундра с вечной мерзлотой и без деревьев, в середине миоцена низкотемпературные леса из берёз, вязов, падубов и зонтичной сосны сменились высокотемпературными лесами, где рос бук, орешник, амбра, грецкий орех и липа.

Вблизи экватора ранние слоны и антилопы гуляли по травянистому и влажному Аравийскому полуострову, а северная Африка была покрыта лесами там, где сегодня перемещаются песчаные дюны. Человекообразные обезьяны распространились по лесистой планете, и именно тогда наши предки, гоминиды, отделились от других человекообразных.

Но больше всего изменилась Антарктика.

Подъём уровня моря на 40 метров

В результате уровни моря поднялись на целых 40 метров. Сегодня это значительно отодвинуло бы береговую линию внутрь континентов, и затопило бы густонаселённые регионы, в которых проживает четвёртая часть всех людей планеты.

40 метров – это лишь немногим больше последних предсказаний подъёма уровня моря недалёкого будущего: до метра к 2100 году и до 1,6 метров (когда под водой окажутся места проживания 5% населения мира) к 2300 году, при условии, что мы стабилизируем потепление на уровне около 2 ºC. Разница только во временных масштабах. Согласно национальной оценке климата США от 2017 года, 2 ºC потепления приведёт к потере 3/5 частей льда Гренландии и одной трети льда Антарктики, что приведёт к повышению уровня моря на 25 м – правда, за 10 000 лет.

И всё же, сведения из миоцена говорят о том, что современное поднятие уровня моря может оказаться более сильным и быстрым.

Береговые отложения восточной Антарктики демонстрируют, что её льды были чрезвычайно чувствительны даже к небольшим изменениям уровня CO2 и колебаниям орбиты в миоцене, и могли таять довольно быстро. Насколько быстро? Эдвард Гассон из Шеффилдского университета Британии подсчитал, что Антарктика могла изначально повышать уровень моря примерно на 2,5 м каждые сто лет, а затем этот процесс замедлился, и за 10 000 лет уровень стал выше на 30-36 метров. Эта скорость совпадает с оценками Роберта Деконто из Пенсильванского университета и Дэвида Полларда из Амхерстского колледжа, сделанными на основе плиоцена, климат которого был прохладнее, чем в середине миоцена, а уровень моря «всего» на 20 м выше, чем сегодня. Деконто и Поллард предположили, что современное потепление на 2,5 ºC к 2100 году повысит уровень моря на 5,7 м к 2500-му году – примерно на 1,2 м в столетие. Это быстрое изменение может показаться радикальным, но нам известно, что периодически за последние 500 000 лет уровень моря поднимался на 4-5,7 м каждые сто лет.

Если современный подъём уровня моря окажется похожим на тот, что был в плиоцене, 1,2 м за сто лет, или в миоцене, 2,4 м за сто лет, а не как у IPCC – на полметра за век, то наше будущее будет совсем иным. Поднятие уровня моря, усиленное приливными затоплениями и штормами, сделает огромное количество прибрежной инфраструктуры и владений бесполезными уже через пару поколений.

И до сих пор компьютерные модели не поддерживали такую большую скорость таяния льдов.

Таяние льдов под воздействием океана, который дестабилизирует и подмывает ледники, было критичным для миоцена, и кажется критичным сегодня. Этот процесс может запустить самоподдерживающуюся нестабильность морских ледовых щитов, и ледники начнут отступать внутрь земли из-за чашеобразной формы Антарктики. Чем глубже будет забираться лёд, тем быстрее он будет таять из-за давления, а более тонкие ледники всплывают, поэтому они будут отступать ещё быстрее, до тех пор, пока не сформируют высокие пики, которые будут ломаться под собственным весом, что будет дальше ухудшать ситуацию. И этот процесс в Антарктике уже, вероятно, начался.

Ещё один ускоритель таяния – это вода, таящая на поверхности, для чего необходимо достижение температур выше точки замерзания. Она проникает в трещины, замерзает, и раскалывает лёд, как дровокол – это явление наблюдали при исчезновении ледника Якобсхавн в Гренландии. И сегодня поверхностное таяние происходит в некоторых частях Антарктики. Такие усиливающие таяние процессы лишь недавно добавили в новые компьютерные модели, и теперь они показывают, что скорости увеличения уровня моря, наблюдавшиеся в древности, возможно, увидят и наши потомки.

Отступление льда усиливает потепление, поскольку яркая, отражающая свет поверхность заменяется тёмной, поглощающей тепло водой и землёй. В результате, температуры будут медленно расти и дальше.

Как мог выглядеть ледяной щит Антарктики в миоцене, от 14 до 23 млн лет назад

Надежда на неопределённость?

Может ли разрыв между климатом миоцена и нашим предполагаемым будущим существовать просто из-за недостатка и неточности данных по древнему климату?

«Изменения уровня CO2 в среднем миоцене может превышать расчётное медианное значение. О других факторах вообще ничего не известно. Уровни метана или N2O не определены. Количество озона или сажи (появляющейся после пожаров или в результате жизнедеятельности растений) тоже мало известно, — рассказал мне Гэвин. – Поэтому, даже если бы у нас были идеальные индикаторы глобальной температуры (а их нет), оценки чувствительности, полученные простым делением температуры на уровень CO2 нельзя сравнить с сегодняшними оценками ECS».

И всё-таки, несмотря на разброс значений уровня, они имеют тенденцию скапливаться вокруг значения в 500 ppm для среднего миоцена. Некоторые исследования даже говорят о возможности более низкого уровня CO2, приведшего, тем не менее, к более высоким температурам. Картину относительно тёплого климата поддерживают геологические свидетельства о высоком уровне моря и найденные ископаемые по всему миру, включая морское дно неподалёку от берегов Антарктики.

Ещё больше запутывает дело то, что начало миоцена отличалось от сегодняшнего дня. Климат раннего миоцена был теплее наших доиндустриальных времён, тогда было меньше покрытых травой местностей, а океаны сообщались друг с другом по-другому. Течение из Тихого в Атлантический океан шло там, где сейчас расположена Панама, а Берингов пролив был перекрыт. Однако учёные считают, что эти течения, возможно, не так уж и сильно влияли на климат, и по многим параметрам планета была очень похожей на сегодняшнюю.

Так что, существуют большие неопределённости в том, насколько хорошо ситуация в миоцене описывает будущее наших потомков. И, конечно, по меньшей мере, в последние 66 млн лет не было процессов, аналогичных по такой большой скорости выбросов в атмосферу. На этих основаниях можно оправданно отказаться от сравнения ситуации с любыми древними аналогами. Нужно лишь помнить, что неопределённость – это палка о двух концах: она может сработать не только в более благоприятном для оценивающего направлении.

Если всё это покажется вам слишком депрессивным, то знайте – надежда есть! Она заключается в малой скорости реагирования Земли, которая приоткрывает нам небольшое окно возможностей.

Рука в огне

Если достаточно быстро провести руку через пламя свечи, вы не обожжётесь. Тот же принцип работает и с Землёй – если мы минимизируем время, которое планета проведёт под воздействием температур, превышающих доиндустриальные, то, возможно, мы и сумеем избежать подъёма уровня океана, сравнимого с тем, что был в миоцене.

Хотя льды Гренландии и западной Антарктики уже тают с ускорением, восточная Антарктика – пока что – остаётся в относительно стабильном состоянии (за исключением ледника Тоттен). Так что, если мы удержим потепление сильно ниже 2 ºC, модели Деконто и Полларда говорят о том, что восточная Антарктика не внесёт существенного вклада в повышение уровня моря в будущем.

Но для этого нам потребуется уменьшить концентрацию парниковых газов, и перевыполнить планы программы Net Zero.

«Отрицательные выбросы» (активное поглощение CO2 из воздуха) может медленно уменьшить глобальные температуры и стабилизировать множество факторов повышения уровня моря в XXII веке. Согласно Матиасу Менгелю из Потсдамского исследовательского института влияния на климат, падение уровней CO2 в итоге позволит Антарктике начать медленно накапливать лёд, поэтому уровни моря снова начнут падать где-то через три сотни лет.

Но это предположение будет верно только если технологии отрицательных выбросов можно будет развернуть на крупных масштабах уже к 2030-м – это сценарий с «ограниченно реалистичным потенциалом». Каждые пять лет задержки внедрения обрекают наших потомков на дополнительный метр уровня моря к 2300 году. Также такой сценарий подразумевает, что в процессе борьбы с потеплением мы не запустим широкомасштабный коллапс ледяных щитов. В противном случае этот процесс станет необратимым в масштабах нескольких тысячелетий, даже если мы сумеем удалить из атмосферы CO2.

Наше текущее окно возможностей не будет оставаться открытым долго – учёные пытаются понять, не начался ли уже коллапс ледяных щитов у одного из крупнейших ледников западной Антарктики. «Всё меняется очень, очень быстро по сравнению со всем, что мы находили в геологических записях, — говорит Элей. – Мне бы очень хотелось верить, что у нас на руках не окажется один из наиболее худших сценариев, но мне кажется, что мы уже стоим на пути к этим уровням [CO2]».

«В середине миоцена уровень CO2 поднимался на 100-200 ppm. С начала индустриальной эпохи мы уже добрались до повышения в 127 ppm. Так что мы уже наполовину прошли этот путь, — сказал Хрен. – Неопределённость заключается не только в том, к каким уровням CO2 мы в итоге придём, но и в том, как система среагирует на такие быстрые изменения».

Недра, дающие тепло

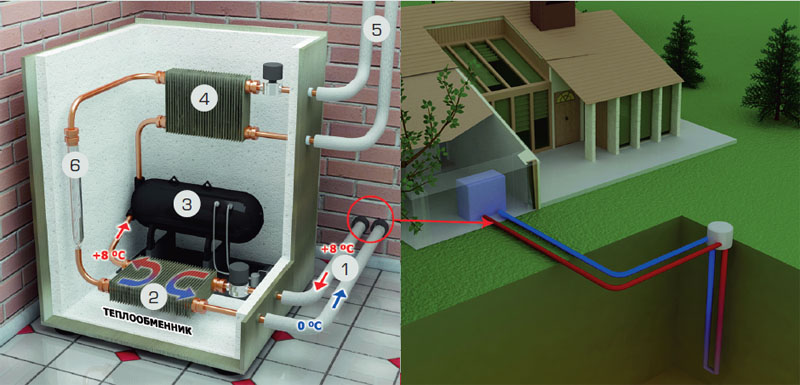

Принцип работы теплового насоса

Кстати, несмотря на название, тепловой насос может работать и как кондиционер (с использованием отдельных узлов), охлаждая помещение летом.

Как работает тепловой насос?

Тепловой насос — такая же холодильная машина, как и привычный холодильник, в основу работы обоих устройств положен один и тот же принцип: испаряющееся вещество имеет свойство поглощать тепло, а вещество, которое конденсируется — отдавать его. В качестве такого вещества — хладагента — в холодильниках используется фреон. Нагревание фреона в холодильнике производится теплом продуктов, находящихся в морозильной камере. Если же после сжатия снизить давление фреона, то его температура будет резко падать, и он перейдет из газообразного в жидкое состояние. Повторяя этот процесс, получаем возможность замораживать продукты. А теперь представьте себе хоподильник, морозильную камеру которого «закопали» в землю, а радиатор как отопительный агрегат внесли 8 дом. Включив подобное устройство, мы начнем отбирать тепло не у продуктов, а у земли. Но при этом холодильник отключается, когда продукты заморожены до нужной температуры и не могут больше «отдавать» тепло. Охладить же землю невозможно, поэтому мы получаем неограниченный запас тепла.

Эффективность применения холодильной машины как «теплового насоса» (т.е. для получения тепла) была обоснована достаточно давно: публикации об этом встречаются с 1930-1940-х гг. В советских учебниках по холодильной технике еще в 1970-х гг. описывалась возможность такого инженерного решения, но экономически оно не было востребовано: затраты на энергоносители были минимальны. Сегодня же, когда большую часть нефти и природного газа нашей стране приходится закупать за рубежом, причем каждый год по новой цене, вопрос экономии (в том числе за счет использования альтернативных источников энергии — солнца, ветра и земли) выходит на первый план.

Схема работы теплового насоса

2 — Теплообменник передачи тепла земли внутреннему контуру

3 — Компрессор

4 — Теплообменник передачи тепла внутреннего контура системе отопления

5 — Контур отопления и горячего водоснабжения

6 — Дроссельное устройство для понижения давления

Система теплового насоса состоит из трех замкнутых контуров

1. Внешний контур теплового насоса (Морозилка)

В качестве морозильной камеры в тепловом насосе, например, компании В.Д.Е.-Украина используются и-образные трубы из полиэтилена ПЭ-80 (диаметр 32 мм), по которым циркулирует незамерзающая жидкость (В.Д.Е.-Украина использует экологически безвредный теплоноситель украинского производителя, имеющий соответствующие сертификаты. Это новаторское решение позволяет уйти от традиционных этилен- и пропиленгликоля (первый токсичен, второй дорог и опасен в больших объемах) и снизить стоимость.). Для отбора достаточного количества тепла трубопровод опускают на глубину 40-100 м. Теплоноситель, опускаясь на глубину и поднимаясь наверх, нагревается до +8°С.

2. Устройство, обеспечивающее циркуляцию хладагента

Во втором контуре циркулирует фреон. При нагревании выше +3°С он переходит из жидкого состояния в газообразное (а у нас — +8°С). Далее газообразный фреон поступает в компрессор, который сжимает его с 4 до 26 атмосфер. При таком сжатии фреон нагревается с+8° до+75°С.

Это самый важный этап. Именно здесь происходит преобразование энергии большого объема газа с температурой +8°С в малый объем газа с температурой +75°С.

3. Контур отопления и горячего водоснабжения

Тепло газа, разогретого до +75°С, передается в третий контур — систему отопления и горячего водоснабжения дома.

В процессе теплопередачи теряется около 10-15 градусов, и отопительный контур нагревается до температуры +60. +65°С.

Фреон, отдав свою энергию отопительному контуру, остывает до +30..+40°С. При этом он по-прежнему находится под давлением 26 атм. Затем происходит снижение давления до 4 атм. (эффект дросселирования). В результате происходит значительное охлаждение газа — до 0. +3°С, и он снова переходит в жидкое состояние.

Температура фреона 0. +3°С передается теплоносителю первого контура, который уносит ее в глубь земли. Проходя по скважине, теплоноситель опять нагревается до температуры +8°С и снова подается на второй контур.

Процесс повторяется.

Чем глубже, тем теплее

В земной коре выделяются две температурные зоны — гелиотермическая и геотермическая. Температура в гелиотермической (приповерхностной) зоне — до 30 м — зависит от энергии Солнца и колеблется в зависимости от сезона. Температура в геотермической зоне зависит от энергии Земли.

С увеличением глубины температура земной коры увеличивается. Степень ее повышения описывается двумя показателями: геотермическим градиентом (количество градусов на определенную глубину) и геотермической ступенью (глубина, при опускании на которую температура возрастает на определенное количество градусов). Установлено, что средний для земной коры геотермический градиент составляет около 30°С на 1 км глубины. Соответственно, средняя геотермическая ступень составляет 33 м. Температура в низах земной коры достигает 1500°С.

Это интересно: Кольская сверхглубокая

Самая глубокая скважина на суше — Кольская, расположенная в северной оконечности Кольского полуострова (Россия). Бурение Кольской сверхглубокой началось в 1970 г., а закончилось более 20 лет спустя — в 1994 г. Глубина Кольской скважины к моменту завершения буровых работ составила 12262 м. Одним из интереснейших открытий при бурении стала неожиданно высокая скорость, с которой возрастала температура земной коры по мере углубления скважины. На отметке 7 км она достигала 120° С, а на глубине 12 км — уже 230°С, что было на треть выше ожидаемого значения: температурный градиент коры составил почти 20 градусов на 1 км, вместо ожидаемых 16-ти.

О спросе на тепловые насосы

Еще полтора-два года назад на вопрос «Что такое тепловой насос?» могли дать ответ только инженеры и техники холодильных машин. А сегодня большинство владельцев частных домов, обращаясь к нам, уже в основных чертах знают, для чего нужен тепловой насос, и задают более предметные вопросы. Такому быстрому завоеванию доверия потребителей мы обязаны широкому распространению информации об альтернативных источниках энергии и успешном их применении за рубежом. Мы также благодарны тем домовладельцам, которые одними из первых установили в доме эти агрегаты и на личном опыте ощутили реальную экономию средств — своими положительными отзывами они способствовали интересу к тепловым насосам других застройщиков, которые только собираются установить это энергосберегающее оборудование.

На сегодня иметь в доме тепловой насос — это ново, необычно, модно, даже престижно. Но главная причина возросшего спроса на это оборудование — значительная экономия средств на обеспечение жилища теплом — зимой и прохладой — летом. Мы даже шутим, что для компаний, занимающихся внедрением оборудования для получения энергии из альтернативных источников, лучшей рекламой является ежегодное повышение цен на импортный газ.

Все больше людей проявляет интерес к данному устройству. Это подтверждается растущим количеством установленных тепловых насосов. И хотя цена установки достаточно высока, у нас существует очередь на подключение теплового насоса.

В чем экономия?

Безусловно, тепловой насос стоит дороже газового котла. Однако это разовые затраты, которые позволяют отказаться от платы за газ, а это примерно 8-10 тыс. грн. в год для дома площадью 400 м 2 Срок окупаемости альтернативного оборудования, по вычислениям специалистов компании В.Д.Е.-Украина, если считать с начала строительства (т.е. принять во внимание все факторы при подключении газа, добавить экономию на кондиционирование) для коттеджа площадью 400 м 2 составит около четырех лет.

Сколько времени займет установка?

Установка теплового насоса в идеале занимает до трех недель. Первая отводится на земляные работы, вторую занимает подготовка котельной, на третьей производят установку и пуск теплового насоса.

Правда, на практике в производственный процесс «вмешиваются» следующие факторы: погода (земляные работы не ведутся в дожди и при замерзшем фунте>; дом не готов к установке теплового насоса (еще не достроен); очередь на выполнение заказа. Поэтому реальные сроки установки теплового насоса могут быть немного дольше.

О тепле земных недр как надежном альтернативном источнике энергии

В ряду энергосберегающего оборудования тепловые насосы играют главную роль. Ведь энергоэффективность ветряков и солнечных батарей зависит от способности определенной местности предоставить альтернативный источник энергии. Естественно, там, где больше солнца, более эффективно будет работать солнечная батарея. Например, при ясной солнечной погоде одна батарея может выдать 500 Вт. Если же количество солнца будет уменьшаться, то будет снижаться и выдача электроэнергии (хотя известны случаи выдачи солнечной батареей 5 Вт ночью — при полной луне). Там, где есть ветер — в степях, на вершинах гор или возвышенностях — целесообразно использовать для выработки электроэнергии ветряки.

А тепловые насосы не имеют климатических или иных ограничений. Особенно геотермальные, использующие тепло скважин: как бы ни было на улице — холодно или жарко — температура на глубине 18м будет от +7°С в холода до +12°С в жару.

В то же время возможно комбинировать тепловые насосы с ветряками и солнечными батареями. Большого количества электроэнергии, необходимого для устройства прямого электрического отопления дома, они не выработают, зато минимум, который нужен для работы теплонасоса, они обеспечат, ведь для производства тепла теплонасос берет 20-30% энергии из розетки, а 70-80% — из окружающей среды. Таким образом, значение тепловых насосов трудно переоценить: они эффективно работают в любую погоду, вне зависимости от наличия газа, угля, дров, мазута или другого вида топлива. Они будут служить на благо хозяина дома тихо, надежно и незаметно, на протяжении многих лет.

Скважинные тонкости

Если размеры участка позволяют, можно уложить трубы горизонтально.

Если же участок небольшой, бурят несколько вертикальных скважин. Суммарная длина скважин зависит от требуемой мощности теплового насоса: чем больше мощность надо «поднять» с земли, тем «длиннее» скважина.

Так что для бурения вертикальных скважин вполне достаточно углубиться до отметки 40-50 м, а горизонтальных — 2 м.

Специалисты говорят, что главное — выдержать суммарную длину скважин, поэтому нет разницы — бурить 8 скважин по 50 м или 10 скважин по 40 м. Как правило, если грунт достаточно рыхлый и легко поддается бурению, строят глубокие скважины, если грунт плотный — неглубокие.

Скорость бурения скважин зависит от мастерства бурильщиков и качества оборудования. В компании В.Д.Е.-УКРАИНА утверждают, что можно проходить до 100 м в день.

«После бурения скважин участок сохраняет свою эстетическую привлекательность, — комментирует менеджер компании В.Д.Е.-УКРАИНА Андрей Говоров. — Например, на недавно выполненном нами объекте скважины были пробурены на придомовом участке, отведенном под посадку растений. Хозяйка позволила нам снять плодородный слой грунта, затем мы пробурили скважины. В данном случае — 15 штук глубиной по 20 м каждая, поскольку бурить глубже нам не позволил каменистый слой (мы предположили, что это дно древней реки), и после окончания работ поместили грунт на место. Так что теперь скважины спокойно выполняют свою работу, а хозяйка может смело выращивать корнишоны и спаржу на радость домашним».

Фреон

Фреоны — галогеноалканы, обобщенное название группы искусственно синтезированных газов. Эти фторе оде ржа щи е производные метана и этана и используются как хладагенты в холодильниках и кондиционерах. Кроме фтора, фреоны содержат обычно хлор, реже — бром. Известно более 40 различных фреонов. Фреоны очень инертны в химическом отношении, они не горят на воздухе, взрывобезопасны даже при контакте с открытым пламенем. Устойчивы к действию кислот и щелочей.

Без электричества никуда

Тепловой насос не может полностью обходиться без электроэнергии — она нужна для работы компрессора (трехфазная сеть).

И тем не менее, экономия очевидна: тепловой насос производит в 4 раза больше энергии, чем потребляет. Другими словами, затратив 1 кВт электроэнергии в приводе насоса, можно получить 3-4, а часто и до 5-6 кВт тепловой энергии.

Срок службы теплового насоса до капитального ремонта — 25-30 лет. Гарантию и бесплатный сервис компании обычно предоставляют на 5 лет. «Надежность достаточно высока, так как установка имеет множество защит от различных «внештатных» ситуаций, — утверждает Андрей Говоров. — Вспомните, как часто помается холодильник? Как правило, его меняют не из-за поломок, а потому что он морально устарел. А по агрегатам и принципу работы холодильник и тепловой насос — одно и то же устройство».

Сравнительный расчет стоимости газового котла и теплового насоса