Чего нет в лирическом произведении или он едва намечен

Что такое лирическое произведение

Лирические произведения характеризуются особым типом художественного образа – образа-переживания. В отличие от эпоса или драмы, которые повествуют о человеке и проявлениях его характера при самых различных обстоятельствах, лирическое произведение показывает единое и конкретное состояние человеческой души в определенной ситуации.

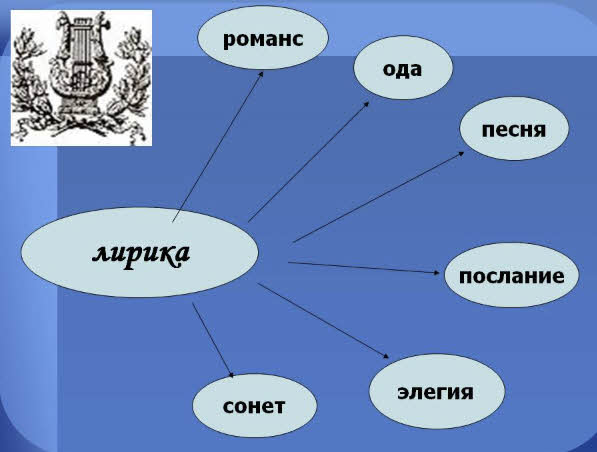

Лирические произведения подразделяются на следующие жанры: ода – торжественное стихотворение, прославляющее великого человека или событие (ода зародилась и достигла вершины популярности в 18 веке, в настоящее время она перешла в разряд архаических жанров); гимн – стихотворение хвалебного содержания; элегия – лирическое произведение, посвященное раздумьям; эпиграмма – короткое сатирическое стихотворение; эпистола – лирическое послание, или письмо в стихах; сонет – стихотворение, состоящее из четырнадцати строк с особой рифмой и стилем; сатира – стихотворное обличение и осмеяние пороков или отдельных людей; баллада – лиро-эпическое стихотворение с развернутым сюжетом. Часто литературное произведение сочетает в себе признаки нескольких лирических жанров.

Центральным персонажем такого произведения является лирический герой, именно через его внутренний мир автор доносит до читателя определенные переживания и чувства. Внешний мир отходит при этом на второй план и изображается в разрезе впечатлений, которые тот производит на героя. Создавая неповторимый образ литературного героя, поэт может сделать его очень близким себе. К примеру, Сергей Есенин, который отождествляет в своей лирике себя с простым крестьянским парнем. Однако при правильном анализе лирического произведения необходимо говорить не о чувствах и переживаниях самого автора, а о внутреннем состоянии его лирического героя.

Для лирики в целом характерен разговор о прекрасном, возвышенном и волнующем, в лирическом произведении провозглашаются идеалы человеческой жизни. Основной принцип лирического рода литературы: как можно короче, но как можно ярче и полнее.

Что такое лирическое произведение? Назовите главную особенность этого рода словесности. Помогите ответить хорошо.)

Главное в лирике — эмоционально окрашенные описания и размышления. Воспроизведение же отношений между людьми и их поступков здесь не играет большой роли, чаще всего оно отсутствует вовсе. Лирические высказывания не сопровождаются изображением каких-либо событий. Где, когда, при каких обстоятельствах высказался поэт, к кому он обращался, — все это либо проясняется из самих его слов, либо вообще оказывается несущественным.

И ненавижу ее и люблю. «Почему же? » — ты спросишь. Сам я не знаю, но так чувствую я — и томлюсь.

(Пер. Ф. Петровского)

Приведенное двустишие древнеримского поэта Катулла является завершенным художественным произведением. Из катулловского стихотворения читатель ничего не узнает о тех событиях и фактах, которые вызвали выраженное здесь чувство. Ему ничего не известно ни о той женщине, которой посвящено двустишие, ни о судьбе человека, который высказывается. В стихотворении проникновенно передано само по себе чувство человека, в душе которого слились ненависть и любовь, чувство, перед которым он сам как бы останавливается в недоумении.

Вместе с тем существует и принципиальное различие между лирикой, с одной стороны, и танцем, музыкой, архитектурой — с другой. В последних настроения и переживания воссездаются вне конкретных связей их с внешним, предметным миром. Лирика же, будучи родом литературы, неизменно сохраняет присущее словесному искусству изобразительное начало. В лирическом произведении всегда присутствуют впечатления о каких-то фактах, раздумья о чем-то и переживание чего-то.

Основные понятия о лирике

Определение лирики ведет свои истоки от названия этого рода литературы, способного воспроизводить чувства и настроение героя по отношению к кому-то или чему-то, дословно переводясь с древнегреческого как «чувствительный, лирный, исполняемый под звучание лиры». К основным характеристикам лирического жанра можно отнести повышенную чувствительность, эмоциональность, взволнованность, задушевность, в общем, все те качества, которые свойственны глубоким, чувственным натурам, склонным к личным переживаниям.

Сравнительные характеристики

Всего на сегодняшний день выделяют три художественных литературных рода, среди которых, помимо лирики, существуют еще эпос и драма. В отличие от них в лирических произведениях имеют свойство отображаться полностью сформированные и законченные характеры в условиях разных обстоятельств, а также происходящие изменения в моральном состоянии персонажей на определенных жизненных этапах.

Поэтому совсем неудивительно, что при написании лирических произведений перед авторами открывается безграничный источник вдохновения, ведь существует огромное количество ситуаций, способных вызывать сильные чувства у персонажей. Особенности лирики заключаются еще и в том, что несмотря на яркое и эмоциональное освещение событий, вне зависимости от того, в прошлом ли они происходили или в настоящем, оно не должно принимать слишком расплывчатую форму и сводиться к чересчур долгому описанию.

Речь должна быть сжатой, но в то же время максимально наполненной, и способность следовать этому негласному правилу без каких-либо потерь для эмоционального окраса и точности передачи чувств описываемых героев. И даже если получится описать все очень кратко, в итоге должно получиться законченное по смыслу произведение.

Нередко лирический стиль используется писателями, как выражение личного отношения к той или иной ситуации, а иногда даже к общим тенденциям конкретного времени и связанных с ним исторических событий, донося всю суть через действия персонажей. Удивительно, но в поэме могут описываться не только высокие порывы, но и низменные чувства, также побуждающие человека на переживания, вне зависимости от того, принадлежат ли они ему или кому-то другому.

Что касается других литературных родов, то для того, чтобы понять основные их отличия от лирических произведения, стоит ознакомиться со следующей таблицей с основными их видами и жанрами:

| Род/Виды и жанры | Народный | Авторский |

| Лирика. Переживание различных событий, отображение человеческих чувств, внутреннего мироустройства и мироощущения, а также эмоционального состояния, что позволяет ставить чувственное во главе угла. | Песня | Ода, гимн, элегия, сонет, послание, мадригал, рондо, эпиграмма. |

| Драма. Демонстрация отношений героев между собой и связанные с этими событиями, отображающиеся на сцене, для чего применяются особые приемы для записи текста, а также ремарки, позволяющие понять истинное отношение автора к происходящему. | Игра, обряд, народная драма, раек, вертеп | Трагедия, комедия (по жанрам делится на комедию положений, характеров, масок), драма (философская, социальная, историческая, социально-философская), водевиль, фарс, трагифарс. |

| Эпос. Повествование о чьей-либо судьбе, приключениях либо определенных поступков, причем как положительных, так и отрицательных, позволяющее автору полноценно высказывать свое мнение об описываемых событиях. | Миф, поэма (героическая, строго-воинская, сказочно-легендарная, историческая), сказка, былина, дума, легенда, предание, баллада, притча, малые жанры (пословицы, поговорки, загадки, потешки) | Роман или эпопея (историческая, фантастическая, авантюрная, психологическая, утопическая, социальная, притча) и малые жанры (повесть, рассказ, новелла, басня, притча, баллада, литературная сказка). |

Имея под рукой такую табличку, можно за считаные секунды определиться с тем, к какому стилю относится то или иное произведения, а также привести точную классификацию его вида. К примеру, у лирического рода нет жанров и только одна народная форма — песнь, тогда как у эпоса и драмы гораздо больше производных разной степени сложности и основной темой.

Кроме того, не следует забывать о существовании четвертого, смешанного литературного рода, который называют лиро-эпическим. Именно сюда можно отнести такой распространенный жанр, как поэма, способная проявлять все присущие эпосу качества. Так, автору удается передать в своем рассказе всю гамму чувств, испытываемых главными/или второстепенными персонажами.

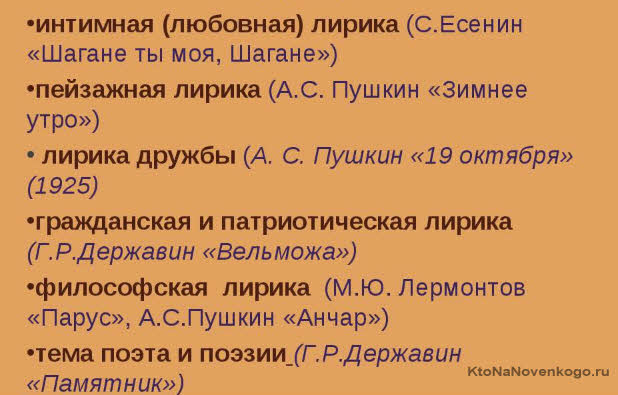

Виды и тематика

Приведенная таблица характерна тем, что может лишь поверхностно отображать разновидности лирического, поэтического и эпического жанров, тогда как существует гораздо больше признаков их классификации. Так, та же лирика имеет разную тематическую направленность, представленную в следующих вариантах:

Не стоит думать, будто лирические произведения являются однотемными, ведь в одном произведении могут найти свое отражение сразу несколько интересных направлений, вызывающих определенные чувственные волнения у персонажей. Кроме того, всю поэзию такого плана можно условно разделить на виды, отличающиеся друг от друга по стилю написания.

Речь идет о следующих видах лирики:

Естественно, перечисленные в списке жанры лирики являются весьма условными и на практике в одном произведении может рассматриваться сразу несколько направлений (иногда общую тематику может менять одно только слово). Кроме того, лирический характер свойственен не только стихотворной форме, но и прозе.

История развития направления

Как и любой другой литературный род, лирика не стоит на месте, постоянно меняясь, в зависимости от исторических событий и общих мировых тенденций. И несмотря на тесную взаимосвязь со всеми течениями в литературе и искусства, расцвет жанра пришелся именно на эпоху романтизма. Что же касается его зарождения, то он ведет свои истоки еще с древних времен, имея на разных стадиях своего развития следующие характеристики:

Завершает условный исторический цикл развития лирика XIX столетия с присущим ей романтизмом. Именно тогда появились первые лирические пьесы и баллады, а также поэзия, восхваляющая природу, красоту родного края, любовь к женщине, преданность другу и многие другие чувства, которые продолжают волновать человечество, оставаясь всегда актуальными.

Что такое лирика

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Из трёх китов, на которых стоит словесность, лирика – это самый трогательный и популярный. Таковы особенности данного рода литературы.

Чтобы разобраться в нюансах термина, углубимся в историю и узнаем, как появилось его название.

Определение лирики — что это

Лирика – это род литературы, отражающий субъективное видение мира поэтом, эмоциональное и сугубо личное переживание объективной реальности в тех формах, которые близки автору.

Слово «лирика» происходит от греческого «λυρικός» (лирный, исполняемый под аккомпанемент лиры). Изначально лирическими считались любые чувствительные песни, требовавшие инструментального сопровождения.

Позже наметилось противопоставление лирики эпосу (что это такое?), воспевающему историю предков, подвиги богов и героев. Лирической стали называть песнь, посвящённую не общественным, а личным чувствам человека, событиям его внутренней жизни: любви, дружбе, разлуке, удовольствиям, разочарованиям и открытиям.

Лирик – это поэт, создающий образцы лирических произведений. В более широком смысле лириками называют людей с возвышенным образом мыслей и тонкой душевной организацией. Они смотрят на мир особым взглядом и остро чувствуют происходящее.

Отличительные особенности лирической поэзии

В лирическом произведении герой, как правило, говорит от первого лица. Он пропускает мир через себя. Из-за этого события, происходящие каждый день, становятся особенными.

Мы читаем любовную лирику Маяковского, страдающего от безответного чувства к Лиле Брик, но как будто сами переживаем агонию любви, повторяя чужие строки собственным криком.

Даже исторические события поэт-лирик описывает как фрагмент собственной жизни. Страшные картины материнской скорби в поэме Ахматовой «Реквием» приближают к нам эпоху сталинских репрессий, а стихи Цветаевой о муже, офицере царской армии, заставляют живо почувствовать трагедию расколовшейся на два стана России.

Лирика эмоциональна, личностна, а потому всегда субъективна. Некоторые стихотворения могут показаться нам чуждыми, потому что мы не испытывали чувств, о которых они рассказывают. У лирики почти всегда нет сюжета, но за ней стоит собственный опыт, прежде всего, опыт души.

Главная смысловая единица лирического произведения – слово. Оно сжимает время и пространство, до предела уплотняет текст. В стихотворении каждому слову нужно уделять особое внимание.

Средства художественной выразительности помогают лирическим текстам добиться определённого эмоционального эффекта. Эпитеты, сравнения, метафоры, олицетворения, эксперименты со строфикой и звукописью – это лирический инструментарий.

Из истории лирики

В творчестве греческих авторов (Архилоха, Алкея, Сапфо, Каллимаха, Пиндара, Анакреона) и латинских поэтов (Катулла, Горация, Овидия) появились первые образцы таких лирических жанров, как песнь, ода, сонет, эпиграмма, эпитафия.

В канцонах, рондо, серенадах, мадригалах, сонетах, триолетах, альбах и пасторалях давались образцы куртуазного (то есть изысканного, возвышенного, приподнятого над обыденностью) поведения.

Возлюбленная идеализировалась. Она соответствовала строго определённому канону красоты, была недоступной, неразгаданной, почти божественной и вдохновляла поэта на поиски смысла жизни.

Сонетная лирика Шекспира явила собой новый тип лирического поведения. Любовное чувство стало в его произведениях более раскованным, многообразным. Английский сонет стали называть «шекспировским», а итальянский – петрарковским.

В Германии блестящие образцы жанра дали Гёте и Шиллер, в Великобритании – Байрон, Саути и Шелли. В России главным «балладником» считался В. А. Жуковский. В юности отдали дань уважения жанру А. С. Пушкин и М. Ю. Лермонтов.

Виды и жанры лирики

Традиционно принято выделять следующие виды лирики:

Существует деление на крупные и малые формы.

К крупным относятся лирическая поэма, цикл стихотворений и венок сонетов (произведение, состоящее из 15 сонетов, в каждом из которых крайняя строчка первого в то же время становится начальной строкой следующего, переплетаясь, словно цветы в венке).

Малыми жанрами лирики считаются:

В зависимости от национального колорита, различают и другие лирические формы, характерные для той или иной культуры (рубаи, хайку, газеллы и другие).

Примеры лирических произведений

В школьной программе подробно изучается любовная лирика Пушкина. Стихотворение «Я помню чудное мгновенье…», посвящённое Анне Керн, – яркий образец стилистического и образного совершенства. «Гений чистой красоты» предстоит перед читателем почти воздушным.

Мы не видим конкретных черт портрета героини, но чувствуем трепет и восторг поэта, испытавшего сладость любовного чувства, его преклонение перед Идеалом. В стихотворении «Мадонна», адресованном Наталии Гончаровой, обожание возведено до религиозного культа. Пушкин называет любимую «своей Мадонной».

Любовная лирика Лермонтова не столь гармонична. В ней есть место и пылкой страсти, и горечи разочарования, и холодной отстранённости. В стихотворении «И скучно, и грустно, и некому руку подать. » поэт признаётся, что «…вечно любить невозможно», но вся его поэзия – тоска по любви идеальной, хотя Лермонтов понимает, что на земле её не найти.

Стихотворения «Расстались мы, но твой портрет…», «Я, Матерь Божия, ныне с молитвою…» и другие свидетельствуют о том, что в минуты нежности лирический герой способен на благоговейный трепет перед предметом своего чувства.

Любовная лирика Тютчева трагична. Цикл стихотворений, посвящённый Елене Денисьевой, — это история страдающей женской души, которая становится жертвой светских сплетен. Не в силах спасти любимую от наветов, герой цикла мучается, воспевая любовь как боль, испытание, драму.

Стихотворения «Она сидела на полу…», «Последняя любовь», «Вот иду я вдоль большой дороги…» идеализируют возлюбленную, соединяя два плана чувствования: небесный и земной.

Каждый найдёт для себя любимого поэта – стоит лишь познакомиться с богатым лирическим наследием русских и зарубежных авторов разных эпох. Неисчерпаемый мир поэзии подарит сердцу богатый опыт переживаний и открытий.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (2)

Можно сказать, что лирика — это эмоции и переживания. Это состояние, когда тебя пробирает до мурашек. Сейчас кстати такой музыки, стихов — мало. Сейчас в моде «современные» направления, где ни музыки нормальной, ни текста нет.

Эта разновидность литературы кажется чересчур эмоциональной. Часто, за завесой чувств автора и персонажей невозможно разглядеть смысл и суть написанного. Подобные произведения хороши только для романтических признаний, и то не всегда.

Анализ стихотворения Ф.И. Тютчева «Тени сизые смесились…» 10-й класс

Разделы: Литература

Класс: 10

Тип урока: урок применения знаний и умений.

Оборудование и материалы: текст стихотворения «Тени сизые смесились», Толковый словарь В. Даля.

Оформление доски: тема, структура урока, алгоритм анализа поэтического текста [1].

I. Организационный момент.

II. Актуализация опорных знаний.

III. Сообщение темы, цели, задач урока.

IV. Применение знаний и умений в новых условиях.

1. Организация ассоциативно-семантического анализа стихотворения.

2. Формулирование особенностей поэтики Тютчева.

V. Подведение итогов урока.

VI. Сообщение домашнего задания.

I. Организационный момент

Проверка готовности обучающихся к уроку.

Учитель: Из воспоминаний пианиста Александра Гольденвейзера, навестившего в декабре 1899 года занемогшего Л.Н. Толстого: «Заговорили о Тютчеве. На днях Льву Николаевичу попалось в «Новом времени» его стихотворение «Сумерки». Он достал по этому поводу их все и читал больной. Лев Николаевич сказал мне: «Я всегда говорил, что произведение искусства или так хорошо, что меры для определения его достоинств нет – это истинное искусство; или же оно совсем скверно. Вот я счастлив, что нашел истинное произведение искусства. Я не могу читать его без слез. Я его запомнил. Постойте, я вам сейчас скажу его». Лев Николаевич начал прерывающимся голосом: «Тени сизые смесились…» Я умирать буду, не забуду того впечатления, которое произвел на меня в этот раз Лев Николаевич. Он лежал на спине, судорожно сжимая пальцами край одеяла и тщетно стараясь удержать душившие его слезы. Несколько раз он прерывал чтение и начинал сызнова. Но наконец, когда он произнес конец первой строфы: «Все во мне и я во всем…», – голос его оборвался».

II. Актуализация знаний

Мы продолжаем разговор о творчестве последнего русского романтика, творившего в эпоху реализма – о творчестве Ф. И. Тютчева.

III. Сообщение темы, цели и задач урока

Предметом нашего внимания станет стихотворение, которое Лев Николаевич Толстой назвал «истинным произведением искусства».

Тема урока: «Анализ стихотворения Ф.И. Тютчева «Тени сизые смесились…».

Цель урока: при чтении и интерпретации стихотворения «Тени сизые смесились…», написанного поэтом в 1835 г., мы используем уже известный нам алгоритм ассоциативно-семантического анализа.

Сегодня, читая лирическое произведение и размышляя над его художественными образами, композиционной организацией стиха, мы, во-первых, постараемся увидеть мастерство художника в изображении мира (определим некоторые особенности поэтики Ф.И. Тютчева), во-вторых, через осмысление авторского замысла попробуем понять отношение автора к миру, человеку.

IV. Применение знаний и умений в новых условиях

1. Организация ассоциативно-семантического анализа стихотворения.

У.: Удивительна творческая судьба Тютчева. Поэт, пребывая более 20 лет за пределами России на дипломатической службе, постоянно находясь в иноязычной среде, изъясняясь и в семье, и в обществе преимущественно на французском, сумел не только сохранить любовь к родному языку, но и создать подлинные шедевры русского поэтического искусства. Таким шедевром является и стихотворение «Тени сизые смесились…».

Выразительное чтение стихотворения «Тени сизые смесились…» учителем.

Чтение стихотворения учениками «про себя».

У.: Какие образы вызывают в нас разнонаправленные, противоположные эмоции?

О.: Мы наблюдаем противостояние двух образов «жизнь-сумрак».

У.: Выстроим лексические цепочки, соотносимые с каждым из предложенных вами ключевых образов (коллективная работа).

цвет

звук

жизнь

движенье

мотылька полет

тени сизые

поблекнул

уснул

дальний гул

полет незримый

сумрак тихий, сумрак сонный

мгла

тихий, темный, благовонный

У.: В чем же «событие переживания» лирического героя?

О.: Перед нами момент перехода мира природы из одного состояния в другое – момент погружения мира, живого, полного звуков, цвета, движения в «сумрак тихий», в «сумрак сонный», когда блекнут краски, замирают звуки, становятся незримыми, невидимыми предметы. «Событие переживания» лирического героя – это кратковременный момент («сумрак зыбкий»), он вызывает у лирического героя ощущение «тоски невыразимой» и желание раствориться в этом сумраке.

У.: О чем это стихотворение?

О.: Это стихотворение о том времени суток, когда день постепенно переходит в ночь («Жизнь, движенье разрешились// В сумрак зыбкий, в дальний гул. »), все затихает, погружается в сумрак, дремоту, сон.

У.: Действительно, образы «жизнь» и «сумрак» вроде бы противопоставлены. «Жизнь» и «сумрак» – образы из мира природы, их противостояние понятно нам как две стороны одного явления. Но обратите внимание, «сумрак зыбкий» – жизнь не замерла, а лишь затаилась, задремала, ушла куда-то в «дальний гул». Попробуем рассмотреть в стихотворении нечто большее, чем то, что очевидно.

Вспомним о философских воззрениях Ф.И. Тютчева.

О.: Тютчеву был дан титул «поэт природы», и он имеет право так именоваться. Но не потому, что превосходит других поэтов числом написанных «пейзажей в стихах», а потому что само восприятие природы у Тютчева особенное: Человек и Природа у Тютчева таинственно соотносятся как микрокосмос – Человек и макрокосмос – Вселенная.

У.: «Слиянность, неразделимость двух миров – природного и человеческого – и есть одна из основных примет поэтики Ф.И. Тютчева и его философии» [1]. Если мы посмотрим на стихотворение с точки зрения мировоззрения поэта, то, обнаружим другую образную пару более важную и характерную для Тютчева, где противопоставлены не природные образы, а образы из мира природы и человека.

Вчитайтесь в текст стихотворения, попробуйте выявить лексические полюса, ключевые образы из мира природы и человека, противоположные по эмоциональному звучанию, назовите их, обосновывая свою точку зрения (коллективная работа, запись учителем на доске предложенных вариантов и коллективный выбор наиболее обоснованной точки зрения).

Вывод: Противопоставлены два образа – «материальный мир» и «духовный мир».

У.: Выпишем лексические ряды, соотносимые по смыслу с каждым из названных нами полюсов. Лексические цепочки помогут нам прояснить первоначальное эмоциональное впечатление и выявят новые оттенки и грани противопоставленных образов (коллективная работа).

цвет поблекнул

звук уснул

жизнь, движенье разрешились

мотылька полет

сумрак зыбкий

душа

чувства

самозабвенье

уничтоженье

мир дремлющий

сумрак тихий

сумрак сонный

благовонный

У.: Какие ассоциации вызывают в нашем сознании образы, выделенные нами в стихотворении?

Задание: Выстроим ассоциативные образные цепочки, идущие от каждого лексического образа и соотнесенных с образами лексических рядов, располагая материал в таблице (работа в микрогруппах с последующим представлением результатов работы).

| Материальный мир | Духовный мир | ||

| Лексическая цепочка | Ассоциации | Лексическая цепочка | Ассоциации |

| цвет поблекнул | угасает, растворяется | душа | бессмертие, Вселенная, сущность, божественная суть |

| звук уснул | затихает, исчезает | чувства | душа, любовь |

| жизнь, движенье разрешились | превратились в нечто иное | самозабвенье | упоение |

| мотылька полет незримый//Слышен… | как такового мотылька уже нет, остался отзвук, эхо | мир дремлющий | покой, неподвижность |

| уничтожение | исчезновение, незаметный уход | сумрак тихий | |

| сумрак сонный | |||

| благовонный | ладан, удовольствие, сладость | ||

У.: Для чего автор именно так изображает эти миры?

О.: Чтобы показать, что материальный мир конечен, смертен, а духовный мир (картина мироздания) – бесконечен, вечен.

У.: Какой образ сближает два противоположных мира?

О.: «Сумрак зыбкий» – та субстанция, которая в сознании лирического героя сближает эти два противоположных мира и делает возможным проникновение лирического героя в мир духовный. «Все во мне и я во всем. ». Здесь выражено растворение лирического героя «во всем».

У.: Почему же для лирического героя происходящее – «час тоски невыразимой»? В чем причина этой тоски, такой дисгармонии?

О.: Осознание собственного растворения «во всем», ощущение утраты своей индивидуальности вызывает у лирического героя чувство отчаяние и тоски. «Час тоски невыразимой. » – в этом слышится неприятие картины мироустройства. Модель исчезновения материального мира вызывает страх перед конечностью земного существования.

У.: Но на этом стихотворение не заканчивается. Во второй строфе продолжает жить только духовный мир. И побеждает желание лирического героя познать, что же находиться за гранью, заглянуть за пределы материального мира, слиться со Вселенной.

Как это желание выражено в стихотворении?

О.: «Сумрак тихий, сумрак сонный, // Лейся в глубь моей души», «Все залей и утиши», «Чувства мглой самозабвенья// Переполни через край. », «С миром дремлющим смешай…»

У.: Тоска по единству человеческой души и природы оборачивается страстным восклицанием: «Дай вкусить уничтоженья».

В чем необычность выражения «вкусить уничтоженья»?

О.: Вкушают обычно удовольствие, сладость. Значит в этом «уничтожении» для лирического героя есть удовольствие. «Уничтожение» мы можем здесь понимать как желанное слияние с миром духовным.

У.: Для того, чтобы точнее сформулировать авторскую позицию анализ образной системы стихотворения мы дополним обращением и композиции стихотворения, художественным деталям, второстепенным элементам текста (работа в микрогруппах с последующей публичной защитой результатов исследований).

Задания для микрогрупп:

У.: Действительно, композиция стихотворения поддерживает ключевые образы, выделены нами. Первая строфа стихотворения – изображение «материального мира», при этом взгляд лирического героя направлен «вокруг себя». Вторая строфа, где взгляд лирического героя обращен «внутрь себя» – «духовный мир».

Первая строфа вызывает негативные эмоции у лирического героя, что подтверждает анализ художественных средств и приемов, выполненный нами.

Во второй строфе мы слышим мотив смирения с картиной мироздания и приятие картины мироустройства.

Ф.И. Тютчев – православный человек. Для него духовные принципы, провозглашенные Иисусом Христом – единственная система ценностей, в которой любовь, добро, сострадание являются сутью человеческого бытия, а «совершенный человек» воплощает в себе полноту Божественного. Стремление к совершенству – для Тютчева смысл земной жизни [2].

Каково «событие переживания», выраженное в стихотворении?

О.: Ощущение слияния с Макрокосмосом – это осознание лирическим героем единства человеческой души и Вселенной, осмысления себя частицей божественного мира.

1. Формулирование особенностей поэтики Тютчева.

У.: И.С. Аксаков, известный публицист, поэт, общественный деятель 19 века так писал о поэзии Тютчева: «У него не то, что мыслящая поэзия, а поэтическая мысль; не чувство рассуждающее, мыслящее, а мысль чувствующая и живая».

В чем же особенность поэтики Тютчева? (коллективная работа, запись в рабочие тетради выводов)

V. Подведение итогов

1. Каков художественный принцип Ф.И. Тютчева.

2. В чем специфика поэтики Ф.И. Тютчева.

2. На следующем уроке мы обратимся к лирике позднего периода творчества поэта и проследим эволюцию образов и настроений.

VI. Сообщение домашнего задания.

Анализ стихотворения Ф.И. Тютчева («Тихой ночью, поздним летом…», «Святая ночь на небосклон взошла…», «Осенний вечер» – по выбору).