Часть речи что это в русском языке

Части речи – что это такое и в чем разница между самостоятельными и служебными частями речи

Морфологические классы слов.

Чтобы в языке не было путаницы, все его слова надо было упорядочить. Поэтому было введено такое понятие как часть речи. Это группа «одинаковых» слов, то есть таких, у которых абсолютно одинаковые морфологические признаки: один вопрос, схожее значение, часто похожая роль в предложении.

Самостоятельные и служебные части речи – в чем разница

Все части речи в языках делятся на два типа: самостоятельные и служебные.

«Самостоятельные» – то есть они могут употребляться сами по себе, им не нужно какое-то еще слово. Например, мы можем по отдельности употреблять существительные: дом, машина, совесть; прилагательные: красивый, быстрый, чистый; глаголы: читать, танцевать, грустить.

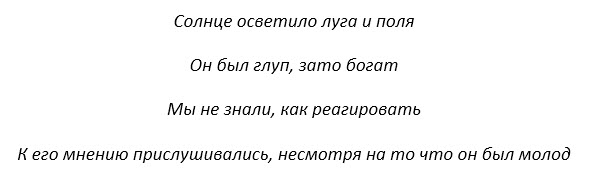

А вот предлоги сами по себе употребляться не могут. Вы не будете просто так говорить «на», «около», «вдоль» – рядом с ними обязательно будет какое-то другое слово: на колокольню, около пруда, вдоль берега. То же касается частиц (не, же, ли), союзов (и, да, вследствие). Эти части речи – «служебные».

Служебные части речи: предлоги, союзы, частицы.

У самостоятельных слов есть три признака, которых нет у служебных, вот они:

Сравните со служебными словами:

8 самостоятельных частей речи

Я их перечислю и кратко охарактеризую.

Начнем с имен. Их три:

Есть часть речи, которая употребляется «вместо имени», чтобы постоянно не повторять одни и те же имена. Это местоимение. Оно отвечает на те же вопросы, что и три имени, например: (кто?) я, он, они, (какой?) такой, тот, этот, (сколько?) столько.

Чтобы назвать действия, которые выполняют предметы, или которые выполняются сами по себе, нужны глаголы. Они отвечают на два основных вопроса: (что делать?) писать, редактировать, учить, хихикать; (что сделать?) написать, отредактировать, выучить, похихикать. Недавно я опубликовал несколько статей про вид, времена, наклонения глагола, а также про инфинитив – его неопределенную форму. Читайте.

От глагола произошли две другие части речи:

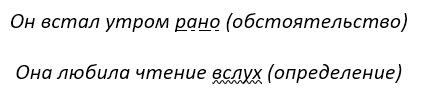

Чтобы сказать, как происходит действие, нужны наречия. Они обозначают признаки, но не предметов, как прилагательные, а именно действий. Поэтому в предложении всегда зависят от глаголов: рисовать (как?) красиво, смотреть (куда?) наверх, гулять (когда?) вечером.

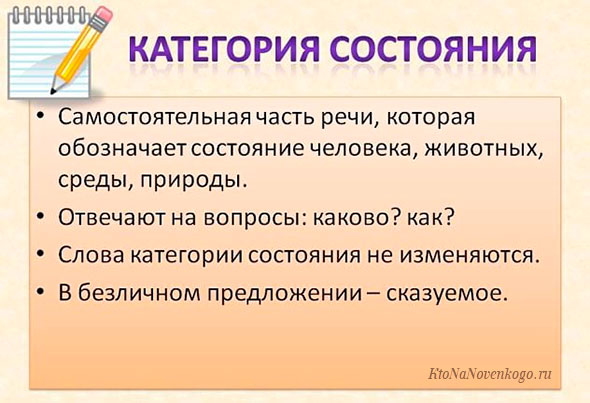

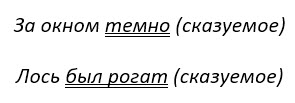

На наречие похожа еще одна часть речи – категория состояния. Это, по сути, наречие, но в таком предложении, где нет подлежащего (то есть в безличном): «Холодно. Одиноко. Грустно» – вроде бы наречие, отвечает на вопрос «как?», но глагола рядом нет. Поэтому обозначает не признак действия, а состояние природы или человека.

3 служебные части речи

Предлоги нужны для того, чтобы поставить существительное в какой-то падеж. Например: иду в школу – винительный падеж, иду из школы – родительный.

Вот моя статья про косвенные падежи. Я в ней рассказываю, как легко и быстро их запомнить: как запомнить порядок, вопросы, не путать именительный падеж с винительным. Наслаждайтесь.

Союзы связывают самые разные части речи: читаю и пишу, медленно, но без перерывов, грамотный, а считать не умеет.

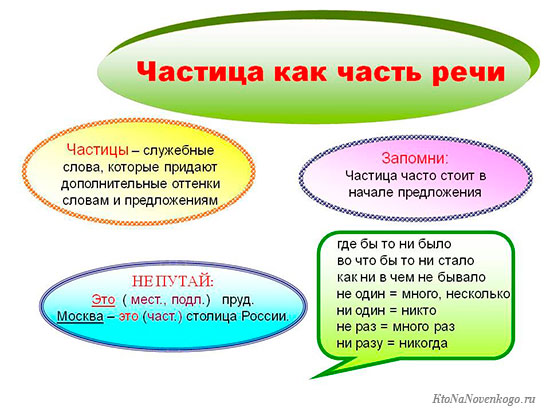

Частицы нужны для более тонкой передачи смыслов. Сравните: «Я сказал» – «Я же сказал!» – «Лебедей и уток нет» – «Нет ни лебедей, ни уток».

Слова, которые не являются частями речи

Они как бы вне всей этой классификации. Их три:

Я постепенно постараюсь написать статьи про все эти части речи, поставлю сюда недостающие ссылочки.

Если у вас есть вопросы, пожелания, сомнения в чем-то – не стесняйтесь, спрашивайте в комментариях, я обязательно отвечу.

Что такое части речи – из чего состоят предложения

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru.

В этой статье мы расскажем, что такое ЧАСТИ РЕЧИ. Эту тему любой школьник начинает изучать еще в первом классе.

И потом она, так или иначе, присутствует на всех уроках русского языка вплоть до окончания школы.

Части речи – это группы слов, которые можно объединить по морфологическим и грамматическим признакам. К тому же они выполняют одинаковые функции в предложениях.

В русском языке выделяют следующие части речи:

Первые девять позиций в этом списке, то есть от имени существительного до предикатива, называются САМОСТОЯТЕЛЬНЫМИ частями речи.

Они могут существовать сами по себе, без других слов и нести при этом определенную информацию.

А вот союз, частица и предлог – это СЛУЖЕБНЫЕ части речи.

Они могут только идти в связке с другими словами из основной группы. А сами по себе не несут никакой смысловой нагрузки. И их легко распознать, так как к ним невозможно подобрать вопрос.

И наконец, междометия и модальные слова не относятся к какой-то определенной группе. Они нечто среднее между самостоятельными и служебными частями речи. Их так иногда и называют СЛУЖЕБНО-САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ.

История изучения частей речи

Считается, что самым первым человеком, который всерьез решил делить слова по классам, был древнегреческий философ и ученый Платон. Было это еще в 5-4 веке до нашей эры. Но классификация Платона была самой простой.

Он просто поделил все слова на две категории – имя и действие. То есть фактически в первой группе было большинство слов, а во второй только глаголы и деепричастия.

Если же говорить о российской истории, то тут пальма первенства у Михаила Ломоносова. В конце 18-века он издал книгу «Российская грамматика». И в ней он выделил две главные части речи – существительное и глагол. И было еще шесть служебных частей – наречие, местоимение, причастие, междометие, союз и предлог.

В дальнейшем история знает несколько важных этапов:

Последний вариант максимально похож на тот, который используется и современными лингвистами. И теперь пришло время рассмотреть каждую часть речи более подробно.

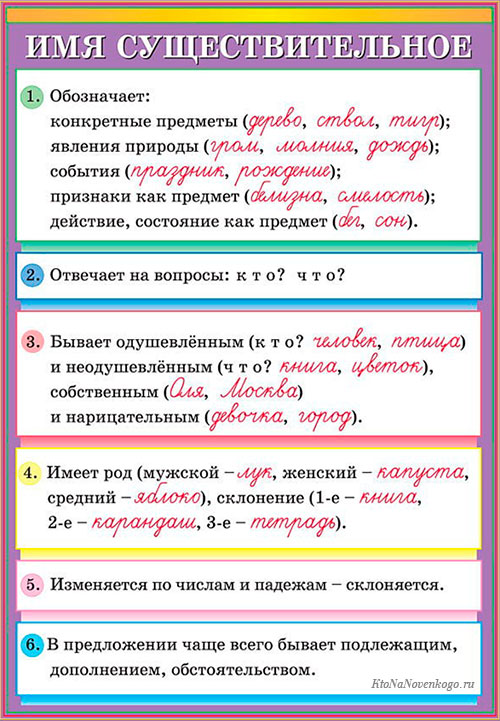

Имя существительное

Имя существительное – часть речи, которая может обозначать:

Существительные отвечают на вопросы «Кто?» и «Что?».

Их отличительные признаки:

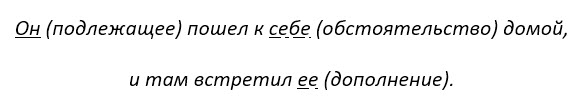

В предложениях имена существительными чаще всего бывают подлежащими и дополнениями. И подчеркиваются как в примере:

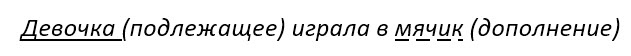

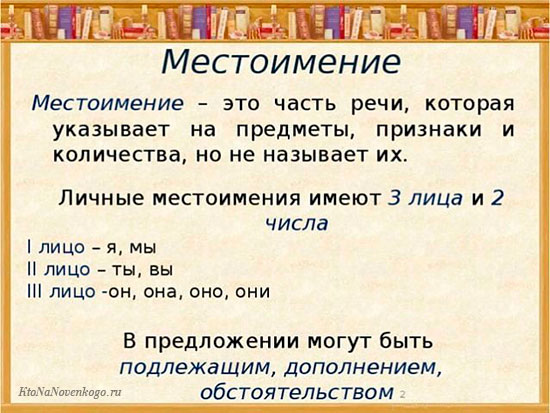

Местоимение

Местоимение – это часть речи, которая не говорит о конкретных предметах, не называет их количество или признаки. Оно всего лишь указывает на их наличие.

Все местоимения делят на следующие категории:

Также местоимения имеют три лица – 1-ое (я, мы), 2-ое (ты, вы) и 3-е (он, оно, она, они).

И в предложении эта часть речи может быть подлежащим, дополнением или обстоятельством.

Имя прилагательное

Прилагательное – часть речи, которая отвечает на вопросы «Какой?» и «Чей», а также на их производные. Обозначает признак предмета.

Например, клубника может быть – спелой, красной, большой, свежей, мытой и так далее.

Прилагательные бывают:

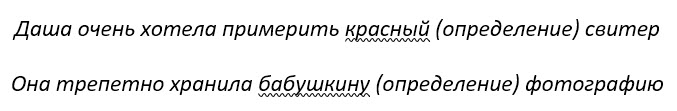

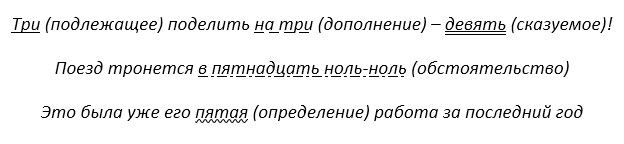

Прилагательное чаще всего связано с существительным. И меняется вместе с ним по родам, числам и падежам. А в предложении эта часть речи, как правило, играет роль определения.

Имя числительное

Числительное – это часть речи, которая показывает или порядок предметов, или просто их количество. Отвечает на вопросы «Сколько?» и «Который?».

Числительные бывают:

Числительные можно назвать универсальной частью речи. В предложении они могут быть практически на любой позиции, даже сказуемым.

Глагол

Глагол – вторая по важности часть речи после существительного. Он обозначает или действие, или состояние предмета. Отвечает на вопросы «Что делать?» и «Что сделать?», а также их производные.

Признаки глаголов:

Также глаголы имеют так называемую начальную форму, или инфинитив. В этом случае они отвечают на вопрос «Что делать?» и не разделяются на рода, числа или время. Например, читать, бежать, стрелять.

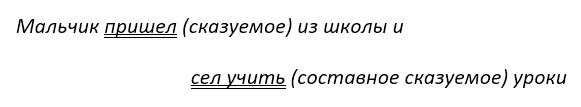

В предложении глаголы почти всегда являются или самостоятельными сказуемыми, или частью составного сказуемого.

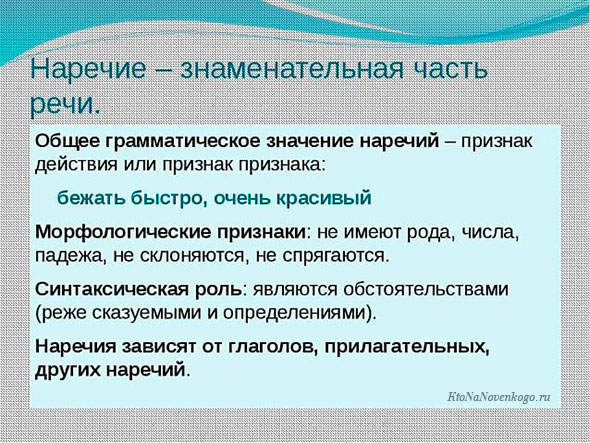

Наречие

Наречие – это часть речи, которая характеризует признак действия. То есть оно похоже на прилагательное, но при этом употребляется не с существительным, а с глаголом. Отвечает сразу на несколько вопросов – «Как?», «Куда?», «Где?», «Откуда?», «Зачем?» и «Почему?».

Признаки наречия:

В предложении чаще всего наречия выступают в роли обстоятельств. Хотя также могут быть определениями.

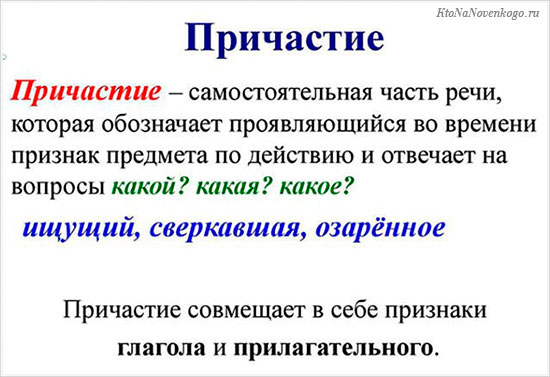

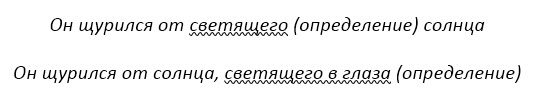

Причастие

Причастие — это часть речи, по которой можно определить признак предмета по состоянию или действию. Оно отвечает на вопросы «Что сделавший?», «Что делающий», «Какой?» и его производные.

Признаки причастий:

Причастие может быть в предложении как само по себе, так и с другими словами, и тогда это называется причастный оборот. И само причастие, и оборот выполняют роль определения.

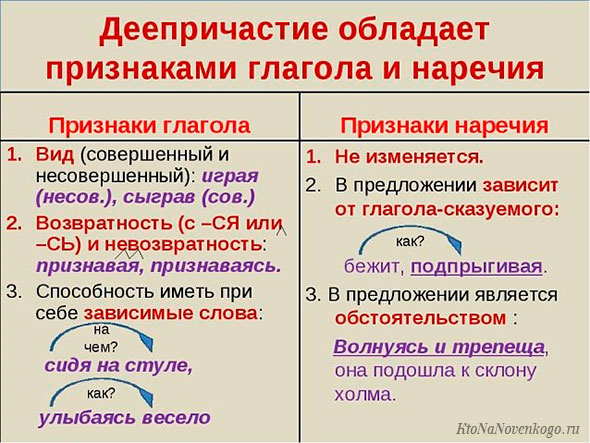

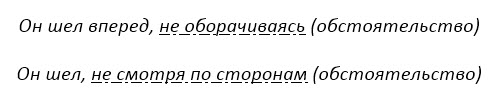

Деепричастие

Деепричастие – особая форма глагола, обозначающее дополнительное действие к основному процессу. Отвечает на вопросы «Что сделав?» и «Что делая?».

Интересно, что некоторые лингвисты не считают деепричастие отдельной частью речи, а лишь ответвлением глагола. Но большинство, в том числе и школьные учебники, описывают деепричастие как часть речи.

Деепричастие объединяет в себе признаки глагола и наречия:

Одно из главных правил русского языка – деепричастие и деепричастный оборот обязательно выделяются в предложении запятыми. И они играют роль обстоятельства.

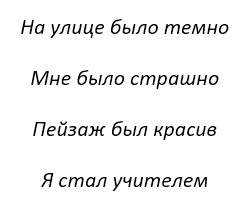

Предикатив

Предикатив еще называют категорией состояния. Это слова, которые обозначают состояние живых существ или окружающей среды. Очень часто употребляются вместе с основным глаголом, а предикатив выступает в роли связки.

В предложениях предикативы – как с глаголами, так и сами по себе — являются сказуемыми.

Союз – одна из служебных частей речи. Она нужна, чтобы соединить однородные члены в предложении, части сложного предложения или сразу несколько предложений в одно.

Союзы бывают:

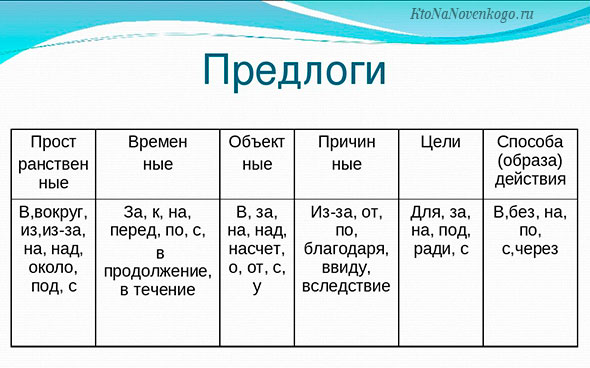

Предлог

Предлог – это служебная часть речи, которая показывает зависимость одних членов предложения от других.

Предлоги бывают:

Частица

Частица – еще одна служебная часть речи, основная функция которой сводится к тому, чтобы образовывать новые слова или придавать уже существующим словам специальные интонационные оттенки.

Частицы бывают:

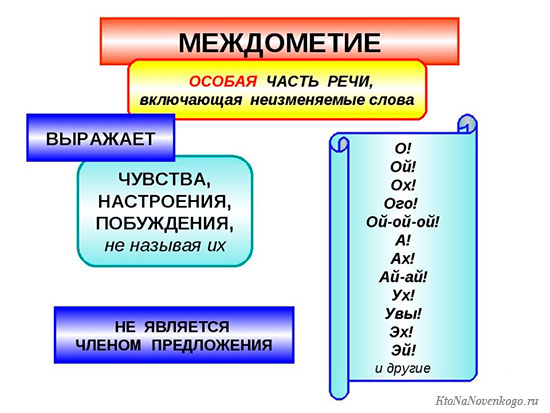

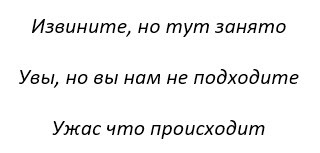

Междометие

Междометие – часть речи, с помощью которой можно выразить различные побуждения или чувства, но при этом не называть их конкретно.

Междометия бывают:

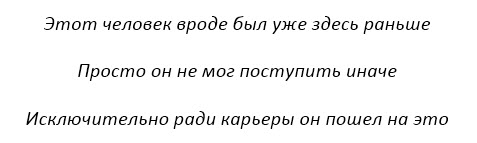

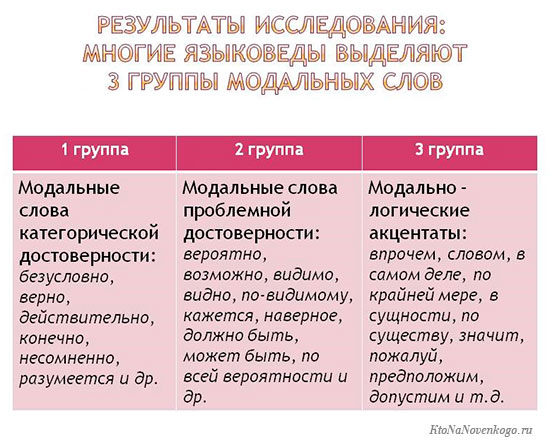

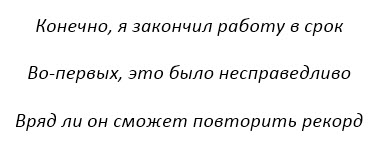

Модальные слова

И последняя часть речи в нашем списке.

Модальные слова показывают отношения человека к тому, что он говорит.

Примеры модальных слов:

Вот и все, что мы хотели рассказать о частях речи.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (1)

Картинки в статье отличные. Их просто распечатать и заучивать школьникам.

Вообще части речи в русском языке — это очень понятная тема. Просто достаточно задать правильный вопрос к слову и уже на 90% понятно, что это за часть речи. Надо просто самим родителям позаниматься с ребенком 1-2 часа, чтобы он просто наизусть выучил и тогда проблем вообще не возникнет. Я вон со своей заучил и сейчас как семечки щелкает все части речи.

Что такое часть речи в русском языке

Что такое часть речи это общность слов, которую можно выделить, основываясь на схожести и различиях их грамматических и семантических свойств.

Что такое часть речи в русском языке

Основываясь на посвящённой этой теме статье знаменитого российского лингвиста Льва Владимировича Щербы, создавшего вместе с группой других филологов теорию фонемы, доминирующим в лингвистической русистике считается принятие многогранности свойств в целях их классификации.

Беря за критерии вышеуказанные признаки и руководствуясь следующими существенными различиями и сходством, лексемы относят к определённым категориям:

Дифференциация слов по классам занимала учёных ещё в древности и была актуальна на всех континентах и во все времена, так данным вопросом занимались и древнегреческие философы (Аристотель), и древнеиндийские лингвисты (Панини), и учёные царской России (Мелетий Смотрицкий).

Ввиду того, что в рамках русского языка большинство слов изменяемы, рассмотрим их разделение по морфологическому принципу, который широко пропагандировался представителями фортунатовской школы (названа по имени её основателя Ф.Ф. Фортунатова).

Существуют следующие признаки:

То, к какому классу относится лексема, можно понять, используя лишь типологизацию по морфологическому признаку, однако в других языках использование данного принципа будет не столь очевидным.

Какие бывают части речи

Русистами определены 13 частей речи: 9 самостоятельных и 3 служебных. Рассмотрим каждую из частей речи отдельно.

Самостоятельные части речи

Иначе называются знаменательными. Если посмотреть с позиции синтаксиса, они могут выступать ещё и подлежащим, сказуемым, определением, обстоятельством или дополнением.

Эта категория в общемировых текстах занимает больше половины всего лексического объёма, что видно практически из любого текста. Например: «Это важное событие произошло неожиданно пятнадцатого мая».

Имя существительное

Отвечает на вопросы «Кто?», «Что?».

Может выполнять функции подлежащего или дополнения. С позиции морфологии обладает такими характеристиками, как: род (муж., жен., сред., общ. и обоюдный), число, падеж, нарицательность (нарицательное и собственное).

Например, собака – сущ. ж. р., 1 скл., одушевл., Им. пад., нарицательное.

Остап – сущ. м. р., 2 скл., одушевл., Им. пад., собственное.

Имя прилагательное

К нему подходят следующие вопросы: «Какой?», «Чей?».

В предложении играет роль определения, согласовываясь с предметами.

Выделяют также отдельно краткие прилагательные, чьей отличительной особенностью является их гетерогенность по набору параметров, так, например, очень сложным может быть включение в этот класс таких неизменяемых слов, как бордо.

Разряд может быть назван самым устойчивым признаком данного класса (качественный, относительный, притяжательный).

Качественные, несущие в себе признак или качество объекта, могут меняться: усиливаться/ослабляться. Например, самый добрый, преогромный. Достигать изменения степени выраженности признака путём сочетания с наречиями очень (чрезвычайно, бесконечно, крайне и др.). Например, бесконечно глубокое море.

Практически все представители этой группы способны преобразовываться в краткую форму: прекрасен, должен. Также их можно узнать по возможности наличия антонимов: большой – маленький.

Вместе с тем, у качественных прилагательных существуют следующие степени сравнения:

Относительные обладают следующими характеристиками:

Например деревянный, бумажный, питерский, миллиметровый, телефонный (то есть прилагательные, обозначающие взаимосвязь одного объекта с другим).

Притяжательные прилагательные, как понятно из названия, дают представление о принадлежности объекта другому объекту. Они обладают теми же признаками (с 3-го по 6-й), что и представители предыдущей группы. Например, Верин, Серёжин, мамин, дядин, собачий.

Глаголы

Его можно узнать по вопросу «Что (с)делать?».

В предложении выполняет обязанности сказуемого. Глаголы имеют спряжение (изменение по лицам и числам).

Кроме спряжения изменяется также в рамках следующих категорий: наклонения, залог и др.

Что касается изменения по временам, то здесь всё понятно: прошедшее (было), настоящее (есть), будущее (будет).

По наклонениям глагол меняется следующим образом:

Числительное

На вопрос «Сколько?» отвечают количественные (девять, восемь, девятнадцать), дробные (семь восьмых, восемь целых три десятых) и собирательные (четверо), на «Какой?» и «Который?» – порядковые (пятый, четырнадцатый).

Первая группа, в свою очередь, делится на:

Наречие

Смысловая составляющая: признак: предмета, действия (в большей мере) или признака.

Можно определить по вопросам «Где?», «Почему?», «Когда?», «Зачем?», «Куда?» и «Как?». Не изменяется!

Местоимение

Выделяют следующие группы:

Междометие

Учёные-языковеды в большинстве своём не относят их ни к самостоятельным, ни к служебным частям речи. Междометия выражают эмоциональные и волевые проявления одушевлённых предметов.

Существует несколько их классификаций, основанных на их смысловой нагрузке, структуре и происхождении. К ним можно отнести обозначение быстрых действий («тыдыщ!»), фразеологизмы: «Батюшки мои!», «ну вот как-то так».

Причастие

Отвечает на вопрос «Какой?». При этом имеет признаки прилагательного и глагола.

Выделяют действительные (занимающийся, рисующий) и страдательные (поднимаемый, сдаваемый).

Деепричастие

Можно определить, задав вопросы «Что делая?», «Что сделав?».

Образовывается от глагола.

Добавляет дополнительное действие к основному. Обладает признаками как глагола, так и наречия.

От первого достались следующие свойства: возвратность, залог, переходность, вид, от второго перешли роль обстоятельства и неизменяемость.

Примеры: «делая», «сделав», «доделав».

Служебные части речи

Связывают представителей предыдущих классов и играют вспомогательную роль. Например «Когда на улице холодно, я беру в (руки) книгу и сажусь на ковёр у камина с чашкой горячего какао».

Союзы

Связывают однородные члены и составные части предложений, бывают простыми (если, тоже, пока, чтобы) и составными (как будто).

Предлоги

Обозначают тип отношений субъекта и объекта, обеспечивая возможность подчинительной связи.

Частицы

Также исполняют вспомогательную роль, помогая окрасить эмоционально самостоятельные части речи. Кроме того, служат дальнейшему словообразованию.

Как определить часть речи в русском языке

Итак, чтобы понять, к какой из вышеуказанных категорий принадлежит лексема, необходимо установить:

Заключение

Таким образом, на основе семантических, синтаксических и, конечно, морфологических признаков делается вывод о принадлежности слова к вышеперечисленным классам.

Части речи в русском языке

Части речи в русском языке — это классы, по которым распределяются слова в соответствии с их общим значением и грамматическими свойствами.

Общее значение слов одной части речи

У каждого слова имеется лексическое значение, которое является его индивидуальным опознавательным свойством среди других слов русского языка, например:

Кроме лексического значения, каждое слово обладает набором определенных грамматическим свойств, отвлеченных от конкретной семантики лексемы. Например, слова «бежать», «броситься», «нестись», «лететь» обозначают перемещение в пространстве, слова «сказать», «говорить», «высказаться» — процесс речи; слова «сердиться», «радоваться», «сочувствовать» — состояние. Всех их объединяет общее значение действия или состояния.

Слова «наивный», «смелый», «застенчивый» обозначают психологические свойства человека; «ночной», «вечерний», предутренний» — временные отношения, «верхний», «нижний» — пространственные отношения. Наряду с этим все указанные лексемы имеют нечто общее, объединяющее их: они обозначают признак предмета.

Слова «быстро» (ответить как? быстро), «громко» (спеть как? громко), «весело» (прыгать как? весело) обозначают образ действия.

В соответствии с этой способностью лексем обозначать что-то общее, а также сообразно с их грамматическими признаками и синтаксической ролью все слова русского языка делятся на классы — части речи.

Что такое части речи?

Каждая часть речи характеризуется общностью значения и характерным набором грамматических признаков. Тип общего значения позволяет выделить самостоятельные, или знаменательные, части речи и служебные, а также указать особую часть речи междометие.

Таблица с примерами

Посмотреть таблицу «Части речи в русском языке» с примерами для 2, 3, 4, 5, 6, 7 классов можно здесь ( ссылка откроется в новой вкладке ).

Самостоятельные части речи

Имя существительное

Например:

Имена существительные имеют грамматическую категорию одушевленности/неодушевленности и ряд морфологических признаков.

Существительные изменяются по падежам и числам, что называется склонением, и имеют категорию рода:

В зависимости от категории рода существительные относятся к определенному типу склонения. Склонение является постоянным грамматическим признаком существительного.

В предложении слова этой части речи чаще всего выступают в роли подлежащего и дополнения. Существительные могут выполнять синтаксическую роль определения, обстоятельства и быть в составе именного сказуемого.

Имя прилагательное

По лексико-грамматическому значению имена прилагательные делятся на разряды:

Качественные прилагательные имеют краткую форму и степени сравнения:

Прилагательные изменяются по падежам, родам и числам:

В предложении прилагательные выступают в роли определения, согласуясь с определяемым словом в роде, числе и падеже, а также могут употребляться в роли сказуемого.

Числительное

В соответствии со значением различают:

Местоимение

Глагол

Грамматические признаки глагола выражаются с помощью категорий вида, залога, наклонения, времени и лица, например:

Категории вида, наклонения, времени и лица составляют специфику глагола как самостоятельной части речи. Каждая глагольная форма обладает этими грамматическими признаками или их частью. Например, начальная форма глагола, инфинитив, не имеет грамматических признаков залога, наклонения, времени, лица, рода и числа:

Глагол имеет также непостоянные категории числа и рода, но они неспецифичны для глагола, так как свойственны многим частям речи.

Оригинал изображения: drofa-ventana.ru

Глагол выполняет роль сказуемого в предложении.

Причастие

Различают виды причастий:

1. действительные, если причастия обозначают признак предмета, который сам выполняет действие:

2. страдательные, обозначающие признак предмета, на который направлено действие извне:

Признаки прилагательного у причастий:

В предложении причастие и причастный оборот являются определениями.

Деепричастие

Деепричастие — особая форма глагола, которая обозначает добавочное действие по отношению к основному действию, выраженному глаголом-сказуемым и отвечает на вопросы что делая? что сделав? (отвечая, сбежав).

Деепричастие имеет грамматические признаки глагола (вид, переходность, возвратность) и наречия (неизменяемая форма).

Наречие

Наречие — это часть речи, которая обозначает признак действия (слушать внимательно), другого признака (крайне невнимательный) или признак предмета (пальто на вырост) и отвечает на вопросы как? где? куда? откуда? почему? сколько? зачем?

Различают знаменательные (быстро, полностью, вперевалку) и местоименные наречия (зачем, откуда, здесь, там, почему-то).

Основным грамматическим признаком наречия является его неизменяемость. Качественно-определительное наречие может образовать степени сравнения:

В предложении слова этой части речи выступают в роли обстоятельств, определений, части именного сказуемого.

Категория состояния

Мне надо решить это вопрос сегодня.

Слова категории состояния называют также безлично-предикативными словами.

Служебные части речи

Служебные слова не являются наименованиями предметов, их качеств и свойств, действий или состояний, поэтому их называют незнаменательными. Они служат для выражения отношений между явлениями и объектами действительности, названными знаменательными словами, и употребляются только вместе с ними.

К служебным частям речи относятся:

Все служебные слова не изменяются, не являются членами предложения. К ним нельзя задать синтаксический вопрос. Они используются в словосочетании и предложении как формально-грамматические средства.

Предлог

Например:

По происхождению предлоги различают первообразные, непроизводные, и производные:

Над лесом и полем заливается голосистый жаворонок.

Союз в отличие от предлога и частицы используется только в синтаксисе русского языка как связующее звено между членами предложения и самими предложениями.

Но вот приходит время, и на усадьбе зацветают огромные древние липы (С. Гейченко)

Бытует поверье, что аисты приносят счастье (В. Алешко).

Частица

По значению и роли в предложении различают модальные частицы, придающие различные оттенки:

Укажем формообразующие частицы:

Междометие

— Ой-ой-ой! — ужаснулся Павлик.- Семьсот метров! Неужели море замерзает на такую глубину? (Адамов Г. Б.)

Эта часть речи находится особняком в системе частей речи русского языка, не являясь ни знаменательной, ни служебной.

Междометия существуют непроизводные и производные: