Чарльз гаскойн что сделал

Чарльз Гаскойн

Чарльз Гаскойн (или Карл Карлович, как его называли в России) был выходцем из Шотландии. Родился он в семье капитана британской армии и леди, принадлежавшей к старинному роду лордов Элфинстонов. Свою известность получил как один из ведущих специалистов промышленности своего времени.

Достижения Гаскойна на родине Редактировать

Еще в середине XVIII века артиллерия крупных европейских флотов в большинстве своем состояла из чугунных пушек – тяжелых, длинных и дальнобойных. Их конструкция практически не отличалась от сухопутных орудий. При этом в открытом море возникали трудности со стрельбой на дальних дистанциях из-за сильной качки.

Гаскойн в России Редактировать

В Российскую империю известный оружейник прибыл по приглашению Екатерины II. Существует несколько версий, объясняющих, почему он принял решение покинуть родину. Большинство историков склоняется к тому, что причина отъезда – финансовые трудности.

Гаскойном были привезены части машин, необходимых для производства пушек, а также строительные материалы – каменный уголь, огнестойкий камень, огнеупорная глина. Вместе с ним в Россию приехали и другие работники Карронского завода, включая механиков, химиков и мастеров других специальностей.

Чарльз Гаскойн со своей командой прибыл на Олонецкие заводы осенью 1786 года. В России его очень скоро начали называть Карлом Карловичем на немецкий манер, так как в то время любой иностранец воспринимался простыми людьми как «немец», немой. Примечательно, что за долгие годы жизни на чужбине изобретатель так и не выучил русский язык.

Работа шла и по выходным, и в праздничные дни, благодаря чему Александровский пушечно-литейный завод в Петрозаводске был модернизирован уже к 1788 году. Вскоре под руководством предприимчивого шотландца был восстановлен завод в селе Кончезеро, работать которому, к сожалению, суждено было недолго. В 1793 году он сгорел, а после реконструкции в 1801 году и вовсе остановлен.

По истечении первого контракта в России в 1789 году изобретателя наградили орденом Святого Владимира 4-й степени. По новому контракту под руководством Карла Карловича оказались Александровский пушечный, Кончезерский и Кронштадтский заводы. Его жалование на тот момент составляло порядка 2 500 фунтов стерлингов.

В период с 1786 по 1803 год Гаскойн возглавлял Олонецкие горные заводы в Карелии, проживая при этом в Петрозаводске. В 1790 году ему было поручено изучить залежи руд и каменного угля в Новороссийской губернии (ныне часть Луганской области). Это поручение было успешно выполнено, при этом оружейник заверил правительство, что разведанные запасы полезных ископаемых имеют наилучшее качество.

В 1805 году Чарльз серьезно заболел, из-за чего был вынужден уехать в Санкт-Петербург. 19 июня 1806 года он скончался в Колпино. По воле покойного, изложенной в завещании, его тело перевезли в Петрозаводск и похоронили там на Немецком кладбище.

Новшества, внедренные Гаскойном Редактировать

Под началом Карла Карловича было сделано множество улучшений, касающихся технического обеспечения предприятий тяжелого машиностроения. В частности, на Александровском пушечном заводе были:

В 1788 году Чарльз внес непосредственный вклад в организацию строительства первой в России грузовой железной дороги для перевозки заготовок пушек с доменного цеха в механический и обратно. Также при Гаскойне начали переплавлять чугун в вагранках и в воздушных печах.

Семья Карла Карловича Редактировать

Гаскойн был женат дважды. Первая его супруга, дочь владельца скипидарного завода, родила ему трех дочерей. Муж одной из них в 1806 году занял должность начальника Олонецких горных заводов. В 1797 году Карл Карлович женился во второй раз на 15-летней Анастасии Гатри, дочери шотландского врача, минералога и путешественника Мэтью Гатри.

Как и где воевали пушки Чарльза Гаскойна

1 августа исполнилось 215 лет со дня смерти великого шотландско-карельского оружейника

Мы уже рассказали, почему российская императрица пригласила в Россию иноземца Гаскойна: теперь о том, какую пользу он принес стране.

Пушки Александровского завода в финской Котке. Фото commons.wikimedia.org

В 1805 году изрядно обрусевший Карл Карлович Гаскойн заболел, уехал в Санкт-Петербург, где скончался 1 августа 1806 года. Согласно завещанию, тело его было перевезено в Петрозаводск и похоронено на немецком кладбище, располагавшемся в районе современных улиц Волховской и Коммунистов, вблизи Крестовоздвиженского собора. Коммунисты и сравняли его могилу с землей в 30-х годах прошлого века.

Незнаменитая война со шведами

Условия для атаки были обнадеживающие: Екатерина II вела тяжелую войну с Оттоманской Портой, и, казалось, у нее уже не было сил на защиту балтийских земель.

В мае шведская эскадра начала операции на Балтике. Но попытка взять штурмом русскую крепость Нейшлот не удалась, а ответ ее коменданта-инвалида, майора Кузьмина, на требование короля сдать цитадель, вошел в бессмертие: «Я без руки, не могу отворить ворота. Пусть его величество сам потрудится».

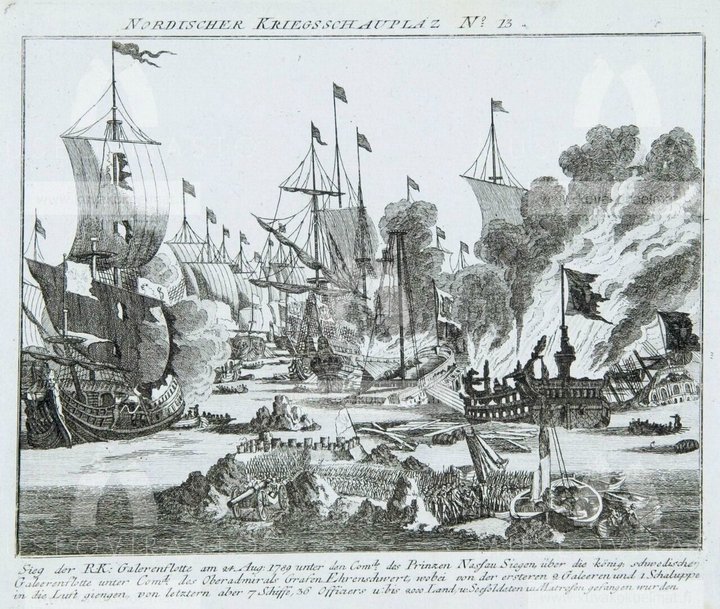

Неудачно складывался и «блицкриг» шведов на море. В августе 1889 года российская эскадра вице-адмирала Нассау-Зигена (гессенского принца на русской службе) нанесла королевскому флоту поражение у береговой крепости Роченсальм (район современной Котки), где шведы потеряли 39 кораблей, а адмиральское судно попало в плен. На следующий год 3июля эскадры встретились в Выборгском заливе, где скандинавов ждала почти что катастрофа: русские уничтожили 67 кораблей, остальные, избитые ядрами, скрылись в Свеаборге.

Русский моряки, ночью оказавшись у входа в залив, рвались в бой, желая подарить победу государыне в день 28-летней годовщины ее восшествия на престол. Однако любимец Екатерины II принц Нассау-Зиген отложил атаку на утро. Но оно началось с прижимного к берегу ветра, который быстро перерос в шторм. Ветер безжалостно нес русские корабли к скалам и губительным вражеским батареям. Вдобавок гребные галеры шведов успешно атаковали русские корабли, мешая им маневрировать.

Боевые действия завершились в 11 часов вечера, и их итог оказался ужасным: погибло 52 корабля русской флотилии, много судов выбросило на камни, остальные подожгли свои же моряки. Часть кораблей оказалось в плену.

«Я покажу, как следует погибать!»

Офицер сообщает, что из 400 человек экипажа только «двадцать три имели счастье быть спасенными». Им удалось доплыть до другого русского фрегата, но вскоре тот, потеряв управление рулем, был вынужден спустить флаг и сдаться.

Уже 3 августа 1790 года король Густав III попросил у «сестры и кузины» Екатерины мира, а она в ответ со снисходительным лукавством сильнейшего назвала венценосного визави «маленьким бедным героем».

Петрозаводские пушки в финском ресторане

Вернемся к судьбе гребного фрегата «Святой Николай» и его пушкам. В 1948 году во время расчистки фарватера Большого Роченсальмского залива на глубине 16-17 метров, был обнаружен полуразрушенный корпус старинного военного парусника. Занесенный донным илом 42-х метровый корабль находился на морском дне без мачт, с плохо уцелевшими палубными надстройками, весельными и пушечными портами. При исследовании останков судна аквалангисты обнаружили 26 артиллерийских орудий неизвестного производства.

Утварь с фрегата «Св. Николай»

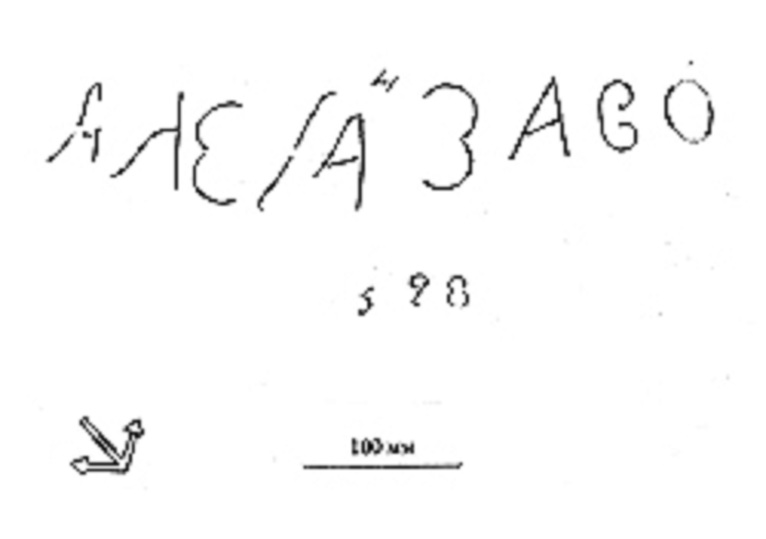

Судя по всему, изначально стволы серьезно не изучались специалистами. Только в начале XXI века на казенной части двух 18-фунтовых стволов были обнаружены важные для нас рубленные зубилом монограммы. Они представляют собой еле читаемые надписи: «А. А.. ЗАВО. «.

«Граффити» на пушке Гаскойна

И хотя для полной расшифровки текста потребуются дальнейшие исследования, уже сейчас можно уверенно полагать, что полностью эта надпись читается как «АлексАндровский ЗАВОд».

В 1975 году была открыта еще одна страница в истории фрегата «Святой Николай». Во время очередных погружений финские аквалангисты обнаружили в полуразрушенном корпусе корабля чудом сохранившиеся останки русских моряков и подняли их на поверхность. Вскоре на старинном кладбище, у православной церкви Святого Николая в центре города Котка, состоялось торжественное захоронение праха матросов и офицеров.

Надгробие моряков фрегата «Св. Николай» на православном кладбище в Котке

Забытые имена: Чарльз Гаскойн. Британские секреты для русской металлургии

С этой целью Екатерина II подписывает в 1772 году Высочайший Указ о строительстве нового пушечного завода в Олонецком уезде. Незадолго до этого, в 1769 году, тоже на территории нынешней Карелии, на реке Лижме, уже предпринималась такая попытка, но она потерпела провал из-за крестьянских волнений и не слишком удачного места расположения будущего предприятия. Поэтому новый завод решили строить в Петрозаводске, неподалёку от закрытого в 1734 году Петровского — и местность была более подходящей, и условия города в большей степени соответствовали производственным запросам. Чтобы не повторять прежних ошибок, место выбиралось тщательно. С этой целью из Петербурга даже лично приехал президент Берг-коллегии Михаил Соймонов.

Насколько растянулось бы строительство при иных обстоятельствах, сказать трудно, но заложенный в мае 1773 года завод создавали ударными темпами в связи с новым несчастьем — восстанием Емельяна Пугачёва 1773–1775 гг. Оно, как известно, широко охватило и Урал — главную металлургическую базу того времени. В условиях продолжающейся войны и дополнительного расхода военных припасов на борьбу с повстанцами это привело к тому, что оставшиеся предприятия не справлялись с потребностями военного ведомства. Например, Липецкие заводы, где из-за вырубки лесов имелись затруднения с получением древесного угля — на каменном в России в то время ещё не плавили, хотя месторождения Донбасса, Кузбасса и Подмосковья известны с 1720-х гг.

Итак, на новом заводе, получившем в 1774 году название Александровского, в том же году было отлито первое орудие. Казалось бы, очевидный успех — предприятие построено, болотная железная руда добывается на месте, лесов для получения древесного угля на Севере в избытке. Но существенной проблемой оказалось низкое качество продукции — если ядра в большинстве случаев не вызывали нареканий, то орудия из-за каверн в стволах часто браковались: порой 70% продукции признавались негодными. Горный офицер Аникита Ярцов, который до этого руководил строительством, возглавил работу по улучшению качества и по итогам своих экспериментов достиг существенного снижения цифры брака до показателя в 27%. Учитывая, с чего пришлось начинать, достижение было немалое, однако почти 30% орудий всё равно получались непригодными. Главная проблема заключалась в нехватке квалифицированного персонала, а также в нюансах технологии — из чугуна лить значительно труднее, чем из бронзы.

Приглашение иностранных специалистов, в массовом порядке практиковавшееся ещё с петровских времен, поначалу не могло помочь, так как средний европейский показатель качества если и превышал кое-где российский, то ненамного. Исключение составила Великобритания, где освоили ряд передовых технологий, плавили железную руду на каменном угле, создали множество технических новинок. Но доступ к британским секретам оказался закрыт — в этой стране парламентом был издан специальный закон, строго запрещавший выезд специалистов в области чёрной металлургии за рубеж.

Английское правительство, несмотря на все принятые меры, не смогло предотвратить утечку информации, а всему виной стала недальновидная национальная политика. Многовековые попытки подчинить Шотландию хотя и увенчались в 1707 году успехом, но волю у народа к борьбе за независимость не подорвали. А подогревалось это желание колониальными, по существу, порядками: чрезмерно высокими налогами, насильственным вытеснением родного языка английским и многими другими причинами. Эта политика была пересмотрена лишь много лет спустя во многом в результате ряда как широко известных, так и изрядно забытых событий. Так, восстание 1746 года чуть было не привело к успеху — шотландцы не дошли до Лондона всего 120 миль, но в итоге их войска оказались разгромлены.

В результате последовавших репрессий многие нашли прибежище за границей, однако и до этого момента, как, впрочем, и много лет спустя, выходцы из Шотландии охотно поступали на службу в другие страны, в том числе и в Россию. Так в нашей стране оказались предки великого поэта М. Ю. Лермонтова, выдающегося полководца М. Б. Барклая-де-Толли, основоположника русского символизма В. Я Брюсова и многие другие. К концу XVIII века в нашей стране шотландских эмигрантов служило немало, и в их числе был человек, имевший самое непосредственное отношение к описываемым событиям, — адмирал российского флота Самуил Грейг.

Дальнейшие события больше напоминают спецоперацию, нежели простое приглашение иностранного специалиста. Вначале Грейг провёл тайные переговоры с директором Карронской компании Чарльзом Гаскойном (1739–1806), тоже шотландцем по происхождению. Земляки быстро нашли общий язык, и в 1786 году знаменитый металлург приехал в Россию. Хотя ряд западных учёных придерживаются мнения о том, что главной причиной было бегство от кредиторов, но та тщательность, с которой Гаскойнприготовился к выезду, скорее напоминает хорошо продуманную месть шотландского патриота английским поработителям. Он тайно подготовил корабль, погрузил туда все имевшиеся в его распоряжении технические новинки и даже небольшой запас каменного угля с собой захватил! Кроме того, Гаскойн уговорил поехать вместе с ним более трёх десятков высококвалифицированных сотрудников Карронского пушечного завода, причём среди них оказались не только шотландцы, но даже несколько англичан.

Дальнейшие события показывают, что Гаскойн оставил в Великобритании «своих людей», которые поставляли ему новейшую технологическую информацию. Начиная с 1786 года на Александровском заводе, который был выбран для внедрения британских технологий, мы можем наблюдать постоянное совершенствование производства по последнему слову техники. Так, в 1788 году впервые в России там была построена внутризаводская железная дорога, в 1790 году самостоятельно изготовлена паровая машина Уатта, которую британцы с момента её изобретения в 1774 году долго держали в секрете. Похожая история произошла и с прокатными станами, запатентованными в 1783 году, — не прошло и десятилетия, как они оказались введены в строй в Петрозаводске.

Был достигнут и тот самый результат, к которому стремились: резко возросло качество продукции — брак среди отлитых пушек никогда не превышал показатель в 15%, а чаще эта цифра была значительно ниже. Возросло и количество изготовленных орудий. Если за период 1774–1782 гг. всего было сделано чуть более 600 принятых по качеству пушек, а после повышения по службе Ярцова и его отъезда в Петербург — в разы меньше, то после модернизации завод смог выпускать — это был его максимальный показатель — до 850 орудий ежегодно. В среднем же отливалось от 350 до 800 пушек в год. Изготовление боеприпасов возросло в ещё более крупной пропорции. Также завод освоил и гражданскую продукцию — художественное чугунное литьё, которое до сих пор украшает старинные ограды ряда достопримечательностей Санкт-Петербурга.

С 1797 году Гаскойн за несомненные заслуги в развитии русской металлургии получает право выпускать на заводе образцы «для всего государства весов, гирь, мер питейных и хлебных», что тоже свидетельствует о высочайшем техническом уровне предприятия. Для поддержания этого уровня активно использовалось два пути: промышленный шпионаж, которым занимались оставшиеся в Англии доверенные лица металлурга, а также опора на лучших специалистов. Хорошо узнав особенности России, Гаскойн понял, что здесь есть мастера, превосходящие по уровню квалификации иностранцев, а народ талантлив и хорошо обучается. Привезённые им люди стали активно учить местных рабочих; кроме того, была открыта начальная школа для детей мастеровых, ставшая, по сути, кузницей кадров для будущего персонала среднего звена.

Использовались и все возможности для приглашения тех, кто оставался не у дел, например, в результате закрытия других предприятий. Так, уже упомянутые Липецкие заводы были к концу столетия всё-таки закрыты из-за проблем с сырьевой базой. Более 300 опытных русских мастеров, которые могли попросту рассеяться по стране, вместе с семьями были по настоянию и при финансовом содействии Гаскойна переведены на Север. Это касалось даже крепостных, что в особенности важно, так как их навыки имели большую ценность и могли пропасть, если бы крестьян после закрытия устаревших производств снова прикрепили к земле. Благодаря всему этому завод долгое время процветал, прицел на будущее оправдал себя и в дальнейшем, когда металлурга уже не было в живых: блестящие результаты работы предприятия в годы Наполеоновских войн, удовлетворение большей части потребностей флота, дальнейший рост качества. Адам Армстронг, руководивший производством после смерти Гаскойна, отмечал, что «во многие годы на заводе и вовсе забракованных орудий не было».

На новой родине заслуги шотландского специалиста были оценены по достоинству. Право потомственного дворянства, высшие ордена, достойное жалованье, признание в обществе — всё это стало закономерным итогом усердных трудов и усилий. По Табели о рангах Гаскойн получил чин 4-го класса — действительного статского советника, что приравнивалось к генерал-майору. Но главное, он стал верным русским патриотом, внёс огромный вклад в укрепление технологической и особенно оборонной мощи Российской Империи, жил не только делами одного дня, а активно вкладывал усилия в будущее страны. В советские годы его имя в ряду многих других оказалось незаслуженно забытым — классовая мораль ставила Гаскойну в вину «жестокую эксплуатацию» приписных крестьян на Александровском заводе и «верную службу царизму». Но время всё расставляет по своим местам. Всякий человек, который внёс весомый вклад в процветание нашей Родины, независимо от его происхождения, должен оставаться в памяти и как образ достойного служения России, и как пример для будущих поколений.

Почему российская императрица пригласила в Россию иноземца Гаскойна

Чарльз Гаскойн и его пушки. Часть первая

Со дня смерти великого шотландского оружейника, принесшего славу Петрозаводску и России, 1 августа исполняется 215 лет.

Михаил Данков. Фото Л.Николаева

К 80-м годам XVIII века Россия не могла оправиться от последствий войны с Османской империи 1768- 1774годов. Особенно печально выглядел флот. Императрица Екатерина II сокрушалась: «У нас в излишестве кораблей и людей, но нет ни флота, ни моряков», имея в виду выучку экипажей.

Но главной проблемой было вооружение. К концу 1770-х из 100 пушек, поставляемых на флот и в армию, 90 не выдерживали испытаний. Не были исключением и наши Олонецкие заводы: из 1142 орудий «госприемку» прошли лишь 417 стволов.

В то время инженеры соревновались в создании дальнобойных орудий с высокой скоростью полета ядра. Это не компенсировало их главные недостатки: увеличение времени заряжания громоздких стволов и их большой вес, ограничивающий количество пушек на корабле. Но главный недостаток заключался именно в скорости снаряда. Он пробивал деревянные суда навылет, не причиняя им существенного вреда. Иные корабли получали более 150 сквозных пробоин, становясь похожими на дуршлаг, но не теряли боеспособности.

Британцы тщательно оберегали секреты карронады, и на запросы иностранных коллег со свойственным им юмором отвечали: «Конечно, с орудием можно будет познакомиться поближе, но только в бою. Однако не советуем, поскольку о ваших впечатлениях уже никто не узнает».

Посол России в Лондоне граф Семен Воронцов потратил несколько лет на «обработку» инженера, и уговорил его на фантастический по тем временам контракт в 1500 фунтов стерлингов в год. Да еще плюс половина заводской прибыли. Как считает Михаил Данков, Гаскойн стал одним из первых для России высокооплачиваемых промышленных шпионов.

В Британии поступок изобретателя был расценен как предательство национальных интересов: тогдашние законы запрещали продажу вооружений России, как «недружественному государству», а тем более новейших секретных технологий. И беглец до конца своих дней не мог, да и не желал посетить родную Шотландию.

Чарльз Гаскойн

Шотландец Charles Gascoigne прибыл в Петрозаводск в сентябре 1786 года. Лучший пушкарь Европы возглавил Александровский завод, устроил его по английскому образцу и вывел производство карронад (эти пушки еще называли гасконадами) на мировой уровень. О том, как Петрозаводск стал знаменит, читайте в нашем проекте «100 символов Карелии».

Джеймс Саксон. Портрет Чарльза Гаскойна. Холст, масло. 1804-1805. Эрмитаж

В Россию Чарльза Гаскойна пригласила Екатерина II. Переговоры с металлургом велись пять лет и вылились в настоящую спецоперацию: парламент Великобритании в те годы принял жесткие меры (вплоть до смертной казни) против выезда специалистов и вывоза машин за границу.

А Гаскойн был не просто специалист — директор Карронской компании.

Столь известный в истории наших горных заводов действительный статский советник Карл Карлович Гаскойн, родившийся в 1739 году, был сыном поселившегося в Шотландии французского выходца. Когда около 1760 года общество, состоявшее преимущественно из купцов и фабрикантов города Бирмингама, приступило к основанию знаменитого в свое время в Шотландии Карронского завода, молодой Гаскойн принадлежал к числу тех акционеров и поступил на службу в новый завод. Около этого же времени он женился на дочери одного из главных акционеров Самуила Гарбета и вскоре затем необыкновенными способностями и ревностию к пользам завода приобрел себе столь великое доверие, что в 1776 году был уже назначен директором ее.

К этому времени принадлежит изобретение карронад. Первою мыслию о сих артиллерийских орудиях, считаемых в настоящее время столь полезными, обязаны мы шотландцу генералу Мельвилю, но усовершенствование их и приведение в тот вид, как приготовляются они ныне, принадлежит Гаскойну.

К. Бутенев. К.К. Гаскойн // Олонецкие губернские ведомости. 1843. № 13 (от 1 апреля)

Есть разные версии, почему преуспевающий предприниматель решил покинуть родину. Английские историки говорят о финансовых проблемах, о долгах Гаскойна перед Карронской компанией. Окончательное решение было принято при поддержке премьер-министра Уильяма Питта-младшего — он согласился считать решение Гаскойна об отъезде в Россию частным делом.

— Чарльз Гаскойн — это, конечно, славная страница в истории Карелии. У нас работал лучший пушкарь мира, лучший металлург, — говорит Михаил Гольденберг, директор Национального музея Карелии. — Над предложением Екатерины он размышлял пять лет. Запросил нашу руду (озерную, болотную) — посмотреть-изучить. Руда ему не понравилась, много примесей: фосфор и сера, они при выплавке оставляют в чугуне пустоты, каверны. Именно поэтому на Александровском заводе было столько брака, четверть пушек разрывало в момент выстрела. А при Гаскойне брака почти не было, всего 2-3 процента.