Чахотка в 19 веке что за болезнь симптомы

Чахотка в 19 веке что за болезнь симптомы

Туберкулез известен человечеству с древнейших времен. Археологи часто находят останки наших далеких предков, чьи кости были поражены этой болезнью.

До открытия возбудителя туберкулеза, палочки Коха в 1882 году, медики и просто обыватели, имели весьма туманные представления о причинах и лечении этой болезни. Да и называли туберкулез по-разному: золотухой, сухоткой, наконец, чахоткой.

Особый размах болезнь приобрела в XIX веке. Часто ею заболевали рабочие на фабриках, преимущественно мужчины. Но и высший свет России эпидемия не пощадила, скорее наоборот. Среди представителей и представительниц знатных сословий России, чахотка считалась «своей».

Почему же в средние века на Руси туберкулёзом болели реже?

Деревянные терема

Русская баня

С её помощью издревле выгоняли из организма разную хворь, но у высшего света Северной Пальмиры она не пользовалась популярностью.

Традиционная кухня

Богатая витаминами, сбалансированная русская пища уступила в столице место европейским блюдам. Квашеную капусту, например, считали пищей простонародья и воротили от неё нос.

Урбанизация

На Руси люди жили просторно, а в городе на смену простору пришла скученность.

Мода

Корсет, особенно среди высшего сословия считался обязательным элементом не только женского, но и мужского костюма. Постоянное ношение корсета деформировало грудную клетку. Нижние отделы лёгких сдавливались, дыхание становилось поверхностным, и кислорода из воздуха организм получал меньше.

Повлиял и длившийся много веков так называемый «малый ледниковый период», сделавший климат более жестким, и слабые представления о гигиене жилища. Кроме того, раньше не считали чахотку заразным заболеванием. Больных не изолировали, они посещали беспрепятственно церкви, театры, светские рауты. С ними здоровались, беседовали и общались без всякого опасения.

Аристократическая болезнь

Чахотка не считалась непристойной болезнью, следствием нищеты и обездоленности. Наоборот, в XIX веке полагали, что туберкулёзом заболевают люди, обладающие особо тонкой и ранимой душевной организацией. Это много думающие, творческие, умные и чувствительные люди. Считалось, что чахотку вызывают нервные потрясения, несчастная любовь, ипохондрия и сердечные раны.

Налицо «романтизация» недуга. Чахоткой болеть было модно. В литературе XIX века главные герои и героини страдают и погибают от чахотки. Больная чахоткой девушка – тонка и изящна, бледна и задумчива, у неё совершенно очаровательный чахоточный румянец и аристократический блеск глаз. Конечно, когда температура держится месяцами, глаза будут блестеть, а румянец пылать.

Высший свет буквально грезил этим нездоровым образом: дамы закапывали в глаза белладонну, чтобы получить вожделенный горящий чахоточный взгляд.

В XIX веке не было методов ранней диагностики. Поэтому, когда диагноз уже был поставлен, лечить было поздно. Тем не менее чахотку лечили. Помимо отхаркивающих средств больным выписывали капли на основе свинца, ртути, мышьяка. От такого «лечения» больной мог и умереть раньше, чем от самого заболевания.

Рекомендации докторов заключались в ведении правильного образа жизни, моционе, свежем воздухе и отдыхе. Разумеется, подобные советы до появления лекарств помогали немногим. Лишь в конце ХIХ века больных стали изолировать от здоровых, так как было установлено, что болезнь очень заразна.

Высокопоставленных жертв чахотки было великое множество. Не обошла стороной болезнь и представителей царской фамилии. Они даже не скрывали свой диагноз. Он не был причиной отказа другой стороны в период помолвки. Некоторые из членов царской семьи не смогли противостоять инфекции в раннем возрасте. Другие прожили с туберкулезом лёгких много лет.

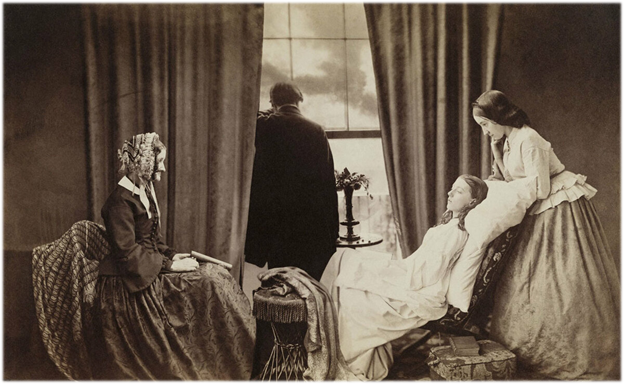

Фото: умершие от туберкулеза в императорской семье Романовых:

справа, сверху вниз:

1. Императрица Мария Александровна (1824 – 1880)

2. Цесаревич Николай Александрович (1843 – 1865)

3. Великий Князь Георгий Александрович Романов (1871 – 1899)

Александра Николаевна старшая дочь Николая I (1825 – 1844)

Умерла от туберкулеза в 19 лет

Смерть дочери Николай I считал своим наказанием свыше за кровь, пролитую в год её рождения – год подавления восстания декабристов.

Вместе с сыном Вильгельмом Александру похоронили в Петропавловском соборе Петропавловской крепости. Впоследствии её захоронение перенесли в построенную в 1908 году великокняжескую усыпальницу.

В Петергофском парке есть мемориальная скамья памяти Александры Николаевны.

В Санкт – Петербурге после смерти Александры Николаевны был открыт детский приют её имени и Александрийская женская клиника. В 1850 году в Царском Селе, где Александра Николаевна ушла из жизни, был возведен памятник: часовня со статуей великой княгини с ребёнком на руках (работы И.П. Витали).

Императрица Мария Александровна (1824 – 1880)

Умерла от туберкулеза в 55 лет

Мария Александровна – супруга российского императора Александра II и мать будущего императора Александра III. Она известна в России как инициатор открытия всесословных женских гимназий, епархиальных училищ и учреждений Красного Креста. Много времени посвящала благотворительности.

Современникам она запомнилась своей общительностью, в том числе дружбой с русским педагогом и писателем К.Ф. Ушинским, которого спасла от ссылки.

Мнения врачей о времени заболевания её туберкулезом расходятся. Одни считают, что заболела Мария Александровна ещё до замужества, живя в неотапливаемых каменных замках Германии (её бракосочетание состоялось в 1841 году, в 16 лет). Другие – что заболела она только в 1872 году (в 48 лет). Консилиум немецких врачей затруднился поставить ей диагноз в этот год, в то время как почетный лейб-медик С.П. Боткин, диагностировал у императрицы пневмонию и направил её в Крым (в Ливадию), где она на тот момент «благополучно вылечилась»: исчезла воспалительная симптоматика.

О слабом здоровье Марии Александровны было всем известно. После восьми родов – к 36 годам – врачи запретили ей продолжать супружеские отношения. Можно только поражаться, что больная туберкулезом женщина смогла родить такое количество детей и шестеро из них достигли взрослого возраста. В 1849 году в 6 лет умерла её старшая дочь Александра (1842 – 1849), о природе менингита которой в первоисточниках не говорится: можно только предположить. А в 1865 году, когда императрице ещё не было и сорока, от туберкулезного менингита умер её старший сын Цесаревич Николай Александрович (1843 – 1865).

Последние годы Императрица Мария Александровна жила в постоянном стрессе, переживая измену супруга императора Александра II с княгиней Екатериной Долгоруковой и страхе за жизнь мужа, особенно после покушения на него в 1879 году. К тому же, её здоровье значительно ухудшилось после смерти 21-летнего любимого сына Николая.

Газеты разместили о ней добрые воспоминания, вот одно из них (напечатано в «Неделе» №21 за 1880 год): «Самое важное, самое незабвенное наследство, оставленное усопшей русскому государству и народу, есть «Красный Крест» и общество попечения о раненых и больных воинах».

Цесаревич Николай Александрович (1843 – 1865)

Умер от туберкулеза в 21 год.

В 1864 году к датскому двору прибыл наследник российского престола Николай Александрович. Состоялась помолвка Николая Александровича с дочерью датского короля принцессой Дагмар. Юную принцессу стали готовить к свадьбе.

Цесаревич Николай («несостоявшийся Николай II»), как и его матушка – Мария Александровна – страдал болезнью легких. Поэтому он собирался провести предстоящую зиму в Ницце – на юге Франции вместе с матерью – императрицей. Оттуда Николай предполагал съездить в Италию, после чего планировал свадьбу с Дагмар.

Однако в конце 1864 года Россия и Дания получают известия об ухудшении здоровья Николая. В апреле 1865 года его состояние значительно ухудшилось.

Великий Князь Георгий Александрович Романов (1871 – 1899)

Заболел Великий князь впервые в 19 лет: до этого он рос здоровым и крепким. К впервые возникшей лихорадке серьёзно не отнесся. Врач назначил травы, но не отменил длительного путешествия, начавшегося в августе 1890 года. В путешествии, в октябре 1890 года, Георгий простудился в Триесте (Италия), сидя на катере во время холодной ночи в одном сюртуке: началась лихорадка, которая долго не проходила. В декабре, проезжая по египетской пустыне на поезде с открытым окном, он добавил к не прошедшей октябрьской простуде ещё одну. Теперь лихорадка стала постоянной. Кроме того, в декабре Георгий ушиб грудную клетку.

Учитывая серьезность ситуации: длительную лихорадку, слабость, ушиб грудной клетки, кашель с мокротой, врачи стали обследовать Георгия. В мокроте нашли БК – бактерии Коха (как известно, Кох открыл микобактерии туберкулёза в 1882 году). Георгию поставили диагноз «Туберкулез лёгких БК «+», туберкулёзный плеврит».

Лечили Великого князя немецкие врачи и русский профессор Г.А. Захарьин изменением климата, считая, что сухой горный климат целебен в случае туберкулеза органов дыхания, а также креозотом (жидкостью, которая получается из древесного и каменноугольного дёгтя), тресковым жиром, кумысом. В 1895 году в Дании он пережил легочное кровотечение. Весил принц тогда 59 кг при росте 170 см.

Спустя годы, особо не придерживаясь врачебных рекомендаций, Георгий ушёл из жизни в грузинском местечке Абастумани, на велопрогулке (катался на велосипеде с мотором) от легочного кровотечения из каверны.

Еще жертвами чахотки стали: Наполеон Бонапарт, писатели Н.А. Добролюбов, А.П.Чехов, В.Г.Белинский.

Каждый 10-й житель городов в ХIХ веке погибал от туберкулеза. При этом болезнь совершенно не считалась опасной. Благородная, романтическая, аристократическая чахотка была своеобразной чумой ХIХ века.

Туберкулез: формы, симптомы, диагностика, лечение

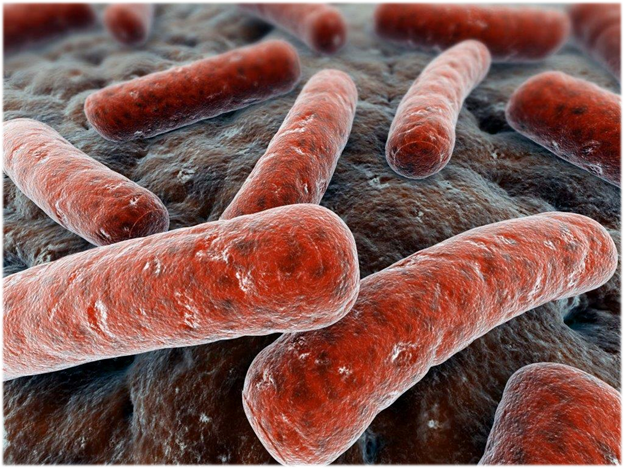

Туберкулез – это инфекционное заболевание, вызываемое палочкой Коха (Mycobacterium tuberculosis). Патоген чаще всего поражает легкие, но существуют и другие формы: туберкулез костей, суставов, почек, кожи и других органов.

Процент смертности от туберкулеза по всему миру высок, он входит в десятку заболеваний, приводящих к летальным исходам [1]. Это не только медицинская, но и социальная проблема, поскольку на заболеваемость, помимо состояния здоровья, также влияют социальные и экономические причины, качество питания и образ жизни. Ключевыми факторами риска считаются вредные привычки, ослабленная иммунная система и хронический стресс.

Как передается туберкулез

Возбудитель передается от человека к человеку воздушно-капельным путем при чихании и кашле и просто при разговоре, а также иногда контактно (через поврежденную кожу или внутриутробно). Бактерии туберкулеза долго сохраняются активными во внешней среде в плохо проветриваемом помещении и попадают в организм здорового человека через предметы быта и продукты питания.

Заражение туберкулезом еще не означает начало заболевания: оно развивается только у 5-15% инфицированных. До развития первых симптомов может пройти несколько недель или месяцев, и основным фактором риска считается ослабление иммунных сил организма [1].

Классификация туберкулеза

Симптомы туберкулеза

Признаки заражения различаются в зависимости от органа, пораженного микобактерией. Общие симптомы включают утомляемость, сниженную трудоспособность, плохой аппетит, повышенную температуру тела, потерю веса, появление румянца на щеках.

Клинические признаки туберкулеза у детей развиваются быстрее и более выражены. Риск заражения у этой группы пациентов выше. Это связано с возрастными особенностями строения органов и нестойкостью иммунитета ребенка к агрессивным инфекциям. Помимо «взрослых» симптомов у детей также отмечаются капризность, плаксивость, необоснованная беспокойность и нарушения сна.

Диагностика туберкулеза

Это заболевание, особенно закрытая форма, сложно диагностируется. Переход из латентной фазы в активную смазанный, а клинические симптомы не позволяют установить точный диагноз или отсутствуют. В связи с этим решающее значение имеет лабораторная диагностика.

Проба Манту (или туберкулиновая проба). Для проведения этого классического анализа на туберкулез пациенту подкожно в области предплечья вводят очищенный туберкулин – смесь белков, характерных для микобактерий. Оценку иммунологической реакции проводят через 48-72 часов на основании диаметра папулы (узелка над поверхностью кожи) или участка покраснения в месте введения туберкулина. У людей, неинфицированных бактерией, папулы не образуются или их размеры незначительны. К основным недостаткам метода относятся непереносимость туберкулина и ложноположительная реакция у людей, вакцинированных от туберкулеза вакциной БЦЖ.

Квантифероновый тест на туберкулез. Этот современный иммунологический метод позволяет выявить латентный туберкулез, а также туберкулезное поражение других органов. Введения туберкулина не требуется, поэтому этот тест подходит уязвимым группам пациентов (беременные и кормящие женщины, пожилые люди, ВИЧ-инфицированные, люди с непереносимостью туберкулина). Для диагностики используется венозная кровь. Наличие в организме активного туберкулеза обуславливает появление в крови особых белков, входящих в состав микобактерий. Т-лимфоциты реагируют на присутствие этих белков и в результате такой сенсибилизации начинают усиленно вырабатывать интерферон-гамма. Квантифероновый тест основан на измерении уровня интерферона-гамма, повышение которого указывает на наличие туберкулезной инфекции в пробе крови.

Метод T-SPOT.TB. Позволяет диагностировать латентную и активную формы легочного и внелегочного туберкулеза. Для исследования используют венозную кровь. В основе метода лежит оценка количества самих сенсибилизированных Т-лимфоцитов. Он также не дает ложноположительных результатов и подходит уязвимым группам пациентов.

Анализ мокроты. Для проведения теста необходимо собрать утреннюю мокроту, которая отделяется при кашле. Во взятом образце определяют наличие самих микобактерий. Анализ подходит только для диагностики туберкулеза легких.

Анализ мочи. Выявляют изменения параметров, характерные для туберкулеза: появление лейкоцитов, эритроцитов, бактерий, белка, гноя, сдвиг реакции мочи в кислую сторону.

Отрицательные лабораторные анализы не гарантируют отсутствие туберкулеза. Пациенты с подозрением на заболевание проходят флюорографию и/или рентгенографию легких. Для выявления внелегочных форм туберкулеза проводят МРТ, КТ и другие инструментальные исследования. Также применяют биопсию (взятие образца тканей) для микроскопических исследований и посевов на питательные среды.

Дифференциальную диагностику проводят с широким рядом заболеваний в тех случаях, когда ни одно исследование не подтвердило наличие микобактерий, присутствуют атипичные симптомы или отсутствует адекватный ответ на противотуберкулезное лечение.

Лечение туберкулеза

Полное выздоровление не гарантирует отсутствие рецидива заболевания в будущем.

Туберкулез

С появлением антибиотиков человеку удалось взять под контроль такое распространенное и опасное инфекционное заболевание, как туберкулез (старое название – чахотка). Тем не менее оно продолжает оставаться в списке глобальных угроз человечеству и в XXI веке.

В России каждый год регистрируется все меньше новых случаев болезни, и уровень смертности от нее продолжает снижаться. Однако ситуация все еще сложная. ВОЗ сообщает, что за 2018 год в РФ заболели туберкулезом 79 тысяч, а умерли – 10 тысяч человек. Мало того, инфекция бросает новый вызов человечеству: появились особые формы заболевания, стойкие к существующим лекарствам. В России число таких случаев достигает 9 %. По этому показателю она занимает третье место в мире после Индии и Китая. Необходимое лечение в стране получают 99 % всех больных туберкулезом, однако полностью излечиваются только 69 %. Сложная ситуация наблюдается также в Азербайджане, Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Молдове, Таджикистане, Узбекистане, Украине.

Что такое туберкулез, возбудитель болезни

Стадии заболевания

Существует три стадии развития туберкулеза:

Также различают открытую и закрытую формы. В первом случае болезнь явно выражена, бактерии легко обнаруживаются в мокроте, каловых массах, а сам больной представляет опасность для окружающих в плане инфицирования. Закрытая форма неопасна для окружающих. Чаще всего встречается туберкулез легких, но эта инфекция может также поражать кости, суставы, мочеполовую систему, кишечник, брюшину, мозговые оболочки, ЦНС, периферические лимфоузлы, кожу (золотуха).

Первичное инфицирование

Заражение происходит, когда бактериям удается пройти сквозь защитные барьеры и проникнуть глубоко в легкие. Если верхние дыхательные пути здоровые и работают правильно, им удается задержать и вывести со слизью большую часть палочек Коха и других опасных бактерий. В теории для инфицирования людей со слабым иммунитетом достаточно одной палочки, но для более стойких организмов все же требуется многоразовый контакт.

Далее бактерии поглощаются альвеолярными макрофагами. Необезвреженные возбудители начинают воспроизводиться, возникает локальное воспаление в области проникновения инфекции. Через ближайшие лимфоузлы зараженные макрофаги попадают в кровь, проникая в другие органы. Но если у человека сформирован хотя бы частичный иммунитет, распространение через кровоток маловероятно.

Латентная инфекция

Через три недели активного роста бактерий примерно в 95 % случаев, иммунная система подавляет их рост и размножение. Тогда очаги с микробами в пораженных органах превращаются в эпителиоидные гранулемы. В них туберкулезные палочки могут жить много лет, человек при этом чувствует себя вполне здоровым, клинических проявлений болезни также не наблюдается. Если иммунитет достаточно сильный, инфекция так и остается в неактивной форме. Считается, что у почти одной трети населения мира присутствует латентный туберкулез, но эти люди не представляют угрозу для окружающих, потому что не выделяют бактерии. Однако сбои в работе иммунной системы могут привести к обострению процесса. Бывает, что первичное поражение начинает прогрессировать сразу. В группе риска – маленькие дети и лица с очень слабым иммунитетом.

Активная стадия

Туберкулез у взрослых людей переходит в активную фазу в течение двух лет с момента заражения, но нередко он проявляется и через десятилетия. Этому способствует снижение клеточного иммунитета. Больше всего в этой связи уязвимы люди с ВИЧ инфекцией, не получающие антиретровирусной терапии. Также в группе риска находится еще ряд пациентов:

Фактором риска также считается курение и недостаточное питание, поэтому эта инфекция нередко встречается у лиц, ведущих асоциальный образ жизни. При отсутствии лечения ткани поврежденного болезнью органа распадаются, образуются множественные каверны (изолированные полости в легких).

Как передается туберкулез

Главным источником инфекции являются люди с болезнью в открытой форме. Пути передачи возбудителя:

Симптомы, клинические проявления

На ранних стадиях туберкулез протекает практически бессимптомно. По мере его развития состояние больного ухудшается, однако специфическая симптоматика не наблюдается. Клинические признаки – повышенная усталость, слабость, резкое снижение веса без видимых на то причин, температура 37-38 °С, не спадающая продолжительное время, ночная потливость. Лицо становится бледным, а на щеках появляется румянец. У детей туберкулез прогрессирует намного быстрее, чем у взрослых, в силу неразвитой иммунной системы.

Легочную форму туберкулеза сопровождает кашель. Вначале он несильный, но со временем его интенсивность возрастает. Если он продолжается больше трех недель, следует немедленно обратиться к врачу. Кашель вначале сухой, приступообразный, особенно ночью и утром. Позже начинает выделяться желто-зеленая мокрота, а на стадии каверн наблюдается кровохаркание.

При туберкулезе мозговых оболочек и головного мозга к симптомам общей интоксикации добавляются расстройства сна, головные боли, интенсивность которых постепенно усиливается. Затем проявляется ригидность затылочных мышц, симптомы Кернига и Брудзинского, неврологические расстройства.

Симптоматика туберкулеза органов пищеварения схожа с другими болезнями этого отдела: диспепсия, боль в животе, позже – кровь в кале. Поражение костей и суставов проявляет себя так же, как и артриты, почек – имеет симптомы нефрита: боль в спине, кровь в моче. При туберкулезе кожи наблюдаются плотные узелки под эпидермисом, которые увеличиваются и прорываются с выделением творожистой массы.

Диагностика туберкулеза

Из-за того, что болезнь на начальных стадиях не проявляет себя, особое внимание уделяют профилактическим обследованиям. Для этого взрослые каждый год проходят флюорографию грудной клетки, а детям делают пробу Манту (туберкулиновую) или диаскинтест, направленные на выявление степени инфицированности организма туберкулезной палочкой и реактивность тканей. Есть также альтернативные исследования крови: T-SPOT тест и квантиферон-тест. Рентгенография позволяет выявить инфекцию не только в легких, а и в других органах. В случае необходимости проводят КТ.

Но окончательный диагноз ставят по итогам исследования биологических сред. Делают посев мокроты, промывных вод бронхов и желудка, а также масс, отделяемых от кожи. В отдельных случаях выполняют бронхоскопию с биопсией, а также биопсию лимфоузлов.

Лечение туберкулеза, прогнозы

При своевременной диагностике и правильной терапии болезнь излечима. Но на пораженных участках могут оставаться рубцы и инкапсулированные очаги, в которых бактерии пребывают в неактивном состоянии. При снижении иммунитета возможен рецидив, поэтому все пациенты должны находиться на диспансерном учете и регулярно обследоваться. При этом туберкулиновая проба будет давать положительный результат даже после полного излечения.

При отсутствии терапии смертность от туберкулеза составляет 50 %.

Туберкулез при беременности

Беременность может активировать дремавший в организме возбудитель туберкулеза, при этом чаще всего заболевание протекает более остро. Применяемые сегодня для лечения туберкулеза антибиотики в принципе не вызывают отклонений в развитии плода, однако принимать их на ранних сроках все равно не рекомендуется. Врачам, лечащим туберкулез, приходится подбирать щадящую терапию. Течение беременности осложняется туберкулезной интоксикацией, поэтому ребенок нередко рождается с малым весом и раньше срока. Если болезнь проявляется на ранних сроках беременности впервые, и мать ранее не получала лечения, младенец появляется на свет с врожденным туберкулезом. Кормление грудью разрешается, если у матери болезнь находится в неактивной стадии. Планирование беременности целесообразно не раньше, чем через 2-3 года после выздоровления.

Резистентный туберкулез

Для терапии туберкулеза применяют антибактериальные препараты. Но микобактерии обладают свойством быстро мутировать и образовывать множество генотипов с устойчивостью к некоторым медикаментам. Поэтому пациентам назначают одновременно несколько разных лекарственных средств.

Различают первично-резистентный и вторично-резистентный туберкулез. Первый возникает, когда устойчивый к антибиотикам штамм находят у больных, ранее вообще не принимавших специфические средства. Второй проявляется у пациентов, либо прервавших терапию самостоятельно, либо проходящих неправильно спланированный курс лечения.

Микобактерии могут быть нечувствительными к одному лекарственному средству, но случается и полирезистентный туберкулез, при котором штамм устойчив сразу к нескольким препаратам. ВОЗ сообщат, что 490 тыс. больных туберкулезом в мире имеют форму с множественной медикаментозной устойчивостью.

Для предотвращения развития резистентности больным назначают не меньше двух препаратов, а на первом этапе – даже четырех. Важно также полностью завершить назначенный курс лечения, ни в коем случае не пропускать прием лекарств.

Профилактика

Профилактика туберкулеза начинается еще в грудном возрасте. На 4-й день жизни ребенка ему делают прививку БЦЖ, представляющую собой ослабленный штамм микобактерий. Поскольку возбудители очень активны в отношении детей, очень важно выработать иммунитет как можно раньше. Для недоношенных младенцев разработан более слабый вариант вакцины – БЦЖ-М. В норме в месте укола появляется бугорок, а потом пузырек с желтоватой жидкостью, который позже лопается и покрывается коркой. Вакцина не защищает от туберкулеза полностью, однако позволяет избежать внелегочной инфекции у детей.

Важно также вести здоровый образ жизни, хорошо питаться, не курить, регулярно проходить обследования. Туберкулезом может заболеть любой человек, даже из вполне благополучных слоев общества. Запускают механизм развития болезни сбои в работе иммунной системы.