Церковная реформа привела к чему

Церковный раскол: причины, ход событий и последствия

Содержание:

Что привело к церковному расколу?

В середине XVII века патриарх Никон провел ряд реформ в русской церкви. Реформы Никона были направлены на изменение древних церковных традиций. В результате случился церковный раскол.

Причины

Преобразования в русской православной церкви произошло по следующим причинам:

Предстоящие перемены патриарх обосновывал различиями между греческой и русской православными церквями. Никон назвал русскую церковь не полностью канонической.

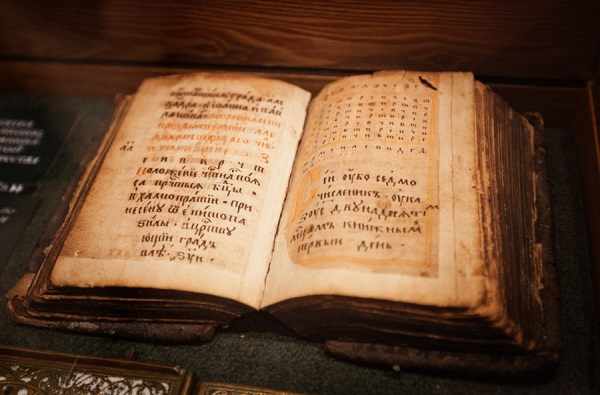

Богослужебные книги тоже подлежали исправлению в соответствии с греческими образцами.

Ход событий

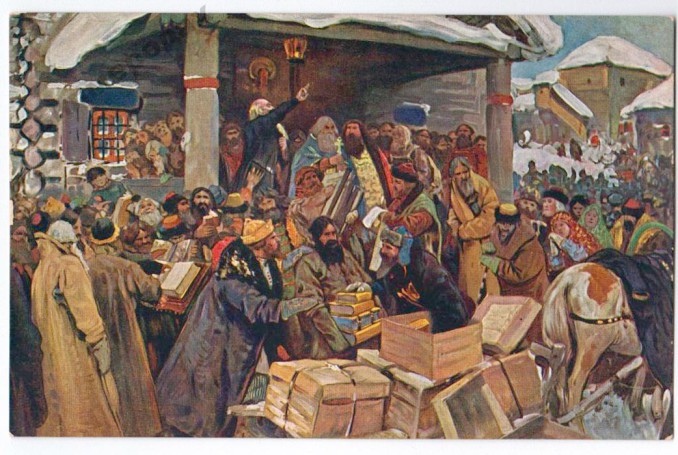

После того как собор в 1654 году одобрил предложение Никона, патриарх приступил к делу. Изменения шли стремительно. Никон требовал от народа немедленного отказа от старых обычаев и принятия новых. От таких резких перемен народ отказался.

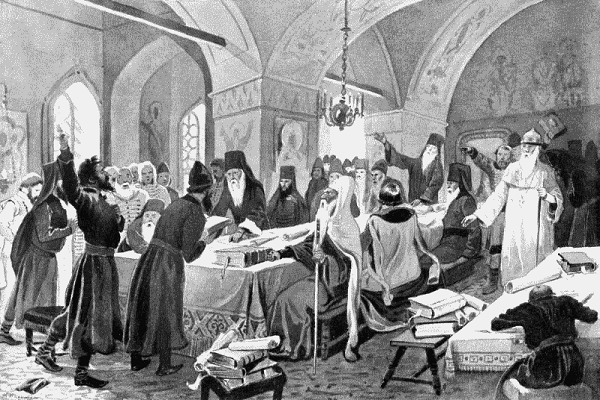

Церковный собор

В 1667-1668 состоялся Церковный собор. Сам Алексей Михайлович поддержал реформу. В результате было вынесено 2 решения:

Все несогласные отличались от церкви, предавались анафеме и подвергались репрессиям со стороны власти. Началась настоящая идеологическая война. Самым влиятельным противником нововведений был Аввакум Петров.

Последствия

Общество разделилось. Сторонников нововведений стали называть никонианами, а тех, кто не принял реформы – раскольниками-старообрядцами.

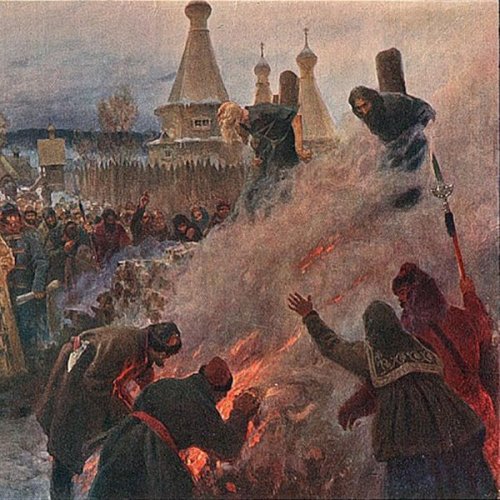

Оставшиеся старообрядцы делали всё, чтобы сохранить традиции. Но они подвергались преследованиям со стороны государства. В 1682 году был заживо сожжен Аввакум.

Некоторые из последователей традиций сжигали себя сами в знак протеста. Старообрядцы не сдавались из-за преследований, они проявили удивительную духовную стойкость.

После смерти царя Алексея, при царевне Софье, преследования стали еще ожесточеннее.

Появления старообрядчества ослабило влияние православной церкви на народ и подорвало внутреннюю силу страны.

Церковный раскол: дата, причины и итоги события

Раскол в Русской православной церкви произошел в 17 веке, а начался он в Москве в 1650 годах. Он имеет тесную связь с реформами, проводимыми патриархом Никоном. Реформы были направлены на то, чтобы внести в богослужебные книги, печатавшиеся в Москве, и в часть обрядов изменения. Цель этих изменений – унификация с греческими канонами.

Реформы церкви в 17 веке

Осуществление реформ происходило при участии царя Алексея Михайловича и при его поддержке. А также при поддержке некоторых других патриархов из православных. Реформирование было подтверждено постановлениями, принятыми рядом соборов. Они проходили в Москве в период с 1650 по 1680 годы.

У реформ появились противники, которые позже стали называться старообрядцами. Их на Московских соборах 1656 и 1666 года и на Большом Московском соборе, состоявшемся в 1667 году, предали анафеме. Она коснулась тех, кто придерживался крестного знамения двумя перстами.

Эти события положили начало старообрядческому расколу в русской церкви. Появились группы старообрядцев, которые впоследствии были разделены на многочисленные согласия. Вследствие церковного реформирования, повлекшего за собой раскол церкви на Руси в 17 веке, наступило и противостояние внутри русского народа. Последствия его окончательно не преодолены и по сей день.

Причины проведения реформы

Прежде чем приступить к рассмотрению церковного раскола 17 века, следует изучить причины проведения реформы. Обсуждать необходимость реформы церковной жизни начали в 1640 годы.

Тогда в столице была создана группа под названием «Кружок ревнителей благочестия». Участниками кружка являлись представители духовенства. Они выступили за то, чтобы церковные тексты и правила богослужения были унифицированы.

Но при этом в вопросе выбора образца, в соответствии с которым нужно было вносить изменения, не было единства. Одними в качестве эталона предлагались древнерусские церковные книги, а другими – греческие.

В конечном итоге победа была одержана теми, кто ратовал за приведение церковных обрядов и книг в соответствие с канонами Византии. У этого выбора существует несколько причин.

Обоснование выбора греческих канонов

Среди них находятся следующие:

Для уяснения того, как проходил раскол русской православной церкви, следует рассмотреть основных участников процесса осуществления церковной реформы, приведшей к нему. Среди них выделяются царь Алексей Михайлович и патриарх Никон, которые были инициаторами церковной реформы 17-го века.

Алексей Михайлович Тишайший

Церковный раскол 17 века произошел в период правления Алексея Михайловича, который царствовал с 1645 по 1676 год. Это был правитель весьма активный, он внимательно вникал во все вопросы государственной жизни России.

Он позиционировал себя как истинно верующего, православного человека, и все церковные дела находились под его надзором. Несмотря на то что прозвище царя Алексея Михайловича было Тишайший, правил он в тревожное и неспокойное время, которое было омрачено множеством войн и прочих бедствий.

Патриарх Никон: влияние на царя

Церковный раскол в России неотделим от имени патриарха Никона. В миру он известен как Никита Минин. Годы его жизни – 1605-1681. Священнослужителем он стал по воле родителей и на этом поприще достиг больших высот. В 1643-м он получил значимую церковную должность, став игуменом в Кожеозерском монастыре, находившемся в Архангельской губернии.

В 1646 году Никон прибыл в Москву по делам монастыря, и его представили молодому в то время царю Алексею Михайловичу. Последнему было тогда 17 лет. Игумен настолько приглянулся юному государю, что он решил оставить его при дворе и назначил на должность архимандрита в Московский Новоспасский монастырь. Впоследствии, благодаря царскому расположению, Никон стал Новгородским митрополитом.

В 1651 году царь потребовал возвращения Никона в столицу, и с тех пор он стал влиять на Алексея Михайловича с еще большей силой. Пользуясь полным доверием правителя, церковник принимал активное участие в решении государственных дел.

Вершиной карьеры Никона было его восшествие на патриарший престол. Это произошло после ухода из жизни патриарха Иосифа в 1652 году. С этого момента и началась подготовка давно назревавшей церковной реформы.

Суть реформ патриарха Никона

Далее рассмотрим суть реформ, приведших к расколу православной церкви. Она сводится к следующему:

Следует отметить, что именно реформы патриарха Никона привели к годам церковного раскола на Руси.

Жесткие методы и низложение Никона

В процессе церковного раскола значительная часть православных верующих отделилась от православной церкви и стала выступать против преобразований, внедряемых патриархом Никоном. Причиной во многом были жесткие методы Никона.

В 1660 году по велению Алексея Михайловича патриарх был низложен. Впоследствии он был лишен сана священника и сослан в Ферапонтов монастырь в Белозерске.

Отлучение старообрядцев от церкви

Но после отстранения Никона от патриаршества церковные реформы не были прекращены. В 1666 году церковным собором были утверждены новые обряды и изданы новые книги.

Они вменялись в качестве образцов всей православной церкви на Руси. По решению того же собора приверженцы старой веры были отлучены от церкви и приравнены к еретикам.

Причины раскола

Рассмотрим их более подробно.

Далее следует сказать несколько слов о лидер е раскола церкви на Руси – протопопе Аввакуме.

Лидер старообрядцев

Церковный раскол в России неотделим от имени протопопа Аввакума Петрова, возглавлявшего движение старообрядцев. За то, что он был не согласен с реформами церкви, его сослали в Сибирь, где он пробыл долгие одиннадцать лет.

Несмотря на множество перенесенных тягот и невзгод, Аввакум не был сломлен и не отказался от старой веры. По решению одного из церковных соборов его заточили в земляную тюрьму, а затем сожгли заживо.

Деятельность староверов

Таим образом, никоновские реформы были отвергнуты значительным числом верующих, протест которых вылился в религиозную войну. Старообрядцев подвергали гонениям, правительство преследовало их, и они искали спасения в отдаленных уголках Государства российского. В ответ на церковную политику староверы устраивали массовые самосожжения, которые называли гарями.

Историческая литература нередко характеризует церковный раскол как отправную точку массовых народных волнений, время от времени охватывавших русские земли в 17-18 веках. В действительности старообрядцы снискали мощную поддержку у простых людей, вокруг них собирались те, кто был недоволен существующими в стране порядками.

Итоги раскола

Кратко их можно охарактеризовать следующим образом.

В заключение рассмотрим изменение взглядов РПЦ на старообрядчество.

Эволюция отношения РПЦ к старообрдцам

Как уже было сказано выше, соборы 1656- и 1666 годов осудили сторонников «старых обрядов», назвав эти обряды неправославными и еретическими. Это осуждение окончательно санкционировал Большой московский собор 1667 года. На нем были одобрены реформы, проведенные патриархом Никоном, а все, не принявшие соборные решения, были преданы анафеме как еретики и непокорные Церкви.

Однако начиная с 1800 года употребление старых обрядов стало в той или иной мере допускаться Святейшим Синодом. В 1971 году состоялся поместный собор с целью избрания патриарха. На нем был рассмотрен вопрос о старообрядцах и принято следующее решение.

Было утверждено постановление Синода 1929 года, касающееся признания старых русских обрядов наравне с новыми. В 1974-м году аналогичное решение было принято и Русской православной церковью за рубежом. Но несмотря на это, молитвенное общение между какой бы то ни было масштабной церковной юрисдикцией старообрядцев и новообрядцев возобновлено не было.

Церковная реформа патриарха Никона основные положения и последствия

Церковная реформа Никона, приведшая к расколу церкви, является важнейшим событием в России 17 века, в результате которого произошли изменения мировоззрения всего общества страны.

По мнению исследователей, главной причиной этого события являлись не разногласия в церкви, а сложившаяся ситуация в политической жизни страны.

Кратко о церковном расколе 17 века

События, приведшие к церковному расколу, произошли во времена царствования Алексея Михайловича, считавшего себя верующим православным человеком. Деятельному правителю ещё в юные годы понравился игумен Никон, который по его велению стал архимандритом при Московском Новоспасском монастыре, затем митрополитом Новгородским.

Со временем Никон принял высший церковный сан, заменив патриарха Иосифа. Назревала ситуация, когда необходимость в реформе церкви была видна всем. Реформа была разработана патриархом Никоном и поддерживающим его государем Алексеем Михайловичем, основными инициаторами нововведений.

При проведении реформы церковь раскололась, появились «староверы», не принявшие нововведения, которые подвергались гонениям. Последствия раскола проявились в народных волнениях и трагических событиях.

Причины церковного раскола

Раскол церкви произошёл из-за того, что никоновская реформа не была принята большинством верующих.

Произошло это из-за:

Основные положения церковной реформы

Изменения, согласно церковной реформе, включали следующее:

Какие цели преследовали реформы Патриарха Никона

Появление реформы вызвано необходимостью навести порядок при проведении церковных обрядов, что сказалось бы на поддержании статуса России как центра православной веры и укрепило внутриполитическую обстановку.

При государе Алексее Михайловиче сложилась политическая обстановка, требующая поддержки греческой церкви. Обряды богослужения на Руси того времени не соответствовали греческим правилам, что и послужило основной причиной появления церковной реформы.

Этому же способствовало присоединение к России в 1654 году Малороссии, бывшей территории польской Украины, где соблюдались греческие каноны во время проведений православных литургий.

Возникновение церковной реформы связано с надеждой правительства на то, что единообразие правил церковных обрядов поддержит национальное единство страны, будет способствовать стабильности политической обстановки внутри страны.

Кто выступил против церковных реформ

Противники реформ осуждали методы их проведения, возмущались жестокостью и непримиримостью Никона, их раздражало его высокомерие. Среди участников волнений историками называются имена боярыни Феодосии Морозовой, Евдокии Урусовой и многих других, которые были жестоко казнены.

Протопопу Аввакуму Петрову, одному из лидер ов участников раскола церкви, Церковным Собором было назначено наказание в виде ссылки в Сибирь, в которой он провёл 11 лет. За упорство и несогласие с нововведениями, он был заточён в земляную тюрьму, а затем сожжен.

Центром раскола стал Соловецкий монастырь, который был осаждён царскими полками, где было казнено более 400 старообрядцев.

Понятие «староверы» относится к идейным противникам реформы. Это определение многочисленного количества защитников старой веры, бежавших от гонений на север, и живших в изоляции от мира.

Живущие в общинах (скитах) раскольники не просто создали церковную организацию, они жили по особой морали, основой которой служило почитание старших, труд, честность и скромность.

К чему привела церковная реформа середины XVII века

Возникновение религиозных разногласий основной результат проведения реформ 1964 года. Раскол церкви создал условия для начала установления верховенства власти царя над священнослужителями.

Положительной стороной раскола является роль старообрядческого движения для развития русского искусства в направлениях иконописной школы, сохранение традиций особого пения и древнерусского книгописания.

Несмотря на то, что реформа не затрагивала канонов Русской церкви, изменяла лишь обряды, и что её поддерживали и высшее духовенство и царь, она была не принята многими верующими. Раскол привел страну к национальной трагедии.

Церковная реформа патриарха Никона

22 февраля 1653 года началось судьбоносное преобразование патриархом Никоном церковной жизни русского православия. Опиравшаяся на новогреческие каноны, его реформа привела к расколу Русской православной церкви.

Причины и содержание реформ

Еще в конце 1640-х годов в Москве появился «кружок ревнителей древнего благочестия», куда входили видные деятели того времени. Среди них были будущий патриарх Никон и впоследствии его будущий основной противник в стане старообрядцев протопоп Аввакум, протопоп Иван Неронов, духовник царя Алексея Михайловича Стефан Вонифатьев и другие. Сам государь поддерживал кружок, темой обсуждений которого стала созревшая к тому времени проблема исправления скопившихся в церковных книгах разночтений и ошибок при переписке. Однако «ревнители» расходились по поводу того, что взять за образец для подобного исправления. Аввакум и Иван Неронов выступали за то, что им должны стать древнерусские церковные тексты, Никон и Вонифатьев склонялись к новогреческим уставам.

Вторая точка зрения победила: в те же 40-е годы XVII века началась так называемая «книжная справа» – редактирование текстов богослужебных книг. Одним из известных справщиков стал киевский монах и знаток греческого языка Епифаний Славинецкий.

Причины победы сторонников Никона крылись в политике. Самой существенной из них можно назвать вхождение в эпоху правления Алексея Михайловича малороссийских земель в состав Русского государства. Состоявшие ранее в пределах Речи Посполитой, воссоединенные с Россией территории, включая Киев, подчинялись юрисдикции Константинопольского престола, и, соответственно, новогреческим церковным канонам. В подобной ситуации было чрезвычайно важно укрепить духовные связи с новыми землями.

Кроме того, в XVII веке происходило расширение русских контактов с греческим Востоком, росли грекофильские настроения, которые разделял и сам Алексей Михайлович. Все это было естественно для страны, считавшей себя духовной наследницей Византии. Приведение к единству обрядовой стороны русской и греческой церковной жизни способствовало сплочению греческого Востока и России перед лицом возможных врагов (хотя существовал и реальный конкретный враг в лице турок-османов). Более того, взгляд на Россию как на хранительницу истинного православия, оформленный в концепции «Москва – Третий Рим» еще в начале XVI века и разделяемый Алексеем Михайловичем, подталкивал его к размышлениям о защите интересов всех страдавших под турецким игом христиан, а не только греков. В таком случае общность церковных обрядов с ними упрощала подобную задачу.

Преобразование по греческим образцам также могло способствовать проведению в жизнь концепции «Москва – Новый Иерусалим», которой придерживался сам реформатор Никон. Если идея о Москве как Третьем Риме отдавала главенствующую роль светской, царской власти, то концепция Никона имела яркое теократическое звучание, оставляя власть мирскую на вторых ролях, она была пронизана идеей Вселенской церкви во главе с русским патриархом. Здесь звучали властные амбиции самого иерарха.

Начало преобразований

В 1652 году Никон вступил на патриаршество. Обладая новым статусом, он начал широкомасштабную работу по более обширному, чем прежде, исправлению текстов церковных книг, а также по введению изменений и в русский церковный обряд.

«Книжная справа» заключалась не только в редактировании богослужебных книг (изменениям подверглись как их содержание, так и названия, например, Часовник стал Часословом, Потребник – Требником, Устав – Октоихом и т.д.), но и книг Священного Писания. Кроме того, был исправлен сам Символ веры.

С обрядовой стороны изменения были следующие: вместо двуперстного вводилось трехперстное крестное знамение; крестные ходы стали совершаться не по солнцу, а против него; во время службы возглашалась троекратная, а не двукратная «аллилуйя»; изменилось число просфор и печати на них, а также уменьшилось число поклонов.

Раскол

Помимо сторонников никоновского преобразования, представлявших официальный взгляд государства и церкви, активизировались и его противники. Многими верующими (как священнослужителями, так и простыми людьми) вводимые изменения, которые были призваны исправить скопившиеся ошибки и разногласия, рассматривались как серьезные посягательства на чистоту православной веры. Фактически раскол начался с самих реформ Никона, официально же его можно начать отсчитывать с 1667 года, когда на соборе было принято решение об отлучении сторонников старой веры – старообрядцев – от церкви. Социальная база староверов была довольно широка, это представители духовенства, боярства, посада и крестьянства, стрельцов и казачества.

Первым и крупнейшим идеологом раскола стал протопоп Аввакум, неоднократно подвергавшийся ссылкам. Последней из их числа была ссылка в 1666 году в Пустозерск, который стал идейным центром старообрядцев. Аввакум и несколько его сподвижников были казнены в 1686 году, эстафету лидер ов движения приняли другие расколоучители, среди которых Иван Неронов, Спиридон Потемкин, Никита Пустосвят, широко известная по знаменитой картине В.И. Сурикова боярыня Федосья Морозова. Самым крупным протестом против реформ Никона стало восстание Соловецкого монастыря, длившееся с 1668 года по 1676 год, когда оно было подавлено вооруженной силой.

Идеология староверов, выработанная Аввакумом и другими лидер ами движения, опиралась на учение о Москве как Третьем Риме и «Повесть о Белом Клобуке» и возвещала уничтожение Никоном истинного православия. Многие старообрядцы видели в нем пришедшего на землю Антихриста, другие же считали, что патриарх открыл тому двери, что неизбежно вело к падению Третьего Рима и скорому концу света. Мир был оставлен Богом, и виной всему – посягательство не только на содержание, но и на форму обрядов, которые должны оставаться незыблемыми. Столь суровые и непримиримые с официальной церковью взгляды привели староверов к гонениям со стороны обновленной церкви и государства, к замкнутому и оторванному от остальной жизни страны существованию.

Старообрядчество, разделившееся в конце XVII века на две главные свои ветви – поповство и беспоповство – впоследствии неоднократно делилось на различные толки и согласия. Многие из них существуют и в наше время как внутри страны, так и за ее пределами.

Раскол Русской православной церкви в то время стал драматичной, во многом трагической страницей в истории российского общества, а сложившиеся тогда линии разделения заметны и в наши дни.

Раскол Русской церкви — нужна ли была России церковная реформа патриарха Никона?

При царях Михаиле и Алексее Романовых в жизнь русских людей начинают проникать всевозможные европейские новшества. В первую очередь они коснулись военной, торговой и культурной сферы, однако несколько позднее проявились и в духовных аспектах — в виде церковной реформы патриарха Никона.

Тем не менее, простой народ в глубине души оставался таким же ревнителем старых обрядов, верований, как и его предки. Такое разногласие между правящими людьми и их подданными непременно должно было привести к расколу в обществе, что и продемонстрировали нам эти времена. Но давайте разберёмся, в чём заключались церковные преобразования. И были ли они нужны России?

Предпосылки и причины

Большинство историков отмечает, что к XVII веку в России сложилась уникальная ситуация. Многие богослужебные обряды значительно отличались от общемировых. В частности, несоответствие сильно проявлялось в сравнении с греческими обычаями, что и стояли у истоков христианских традиций, появившихся на Руси.

Заметно различие было и в иконах, церковных текстах, что имели множество несоответствий, ошибок, описок. Многие церковные книги к тому моменту уже переписывались несколько веков и, разумеется, имели обильное количество неточностей.

Непосредственно церковные обряды проводились по принципу “многоголосья”, в котором участвовали и священнослужитель, и дьяк, и сами прихожане. Как вы понимаете, в таком обилии голосов трудно было вообще понять, о чём речь. Особое внимание уделялось отдельной традиции: на Руси крестились двумя перстами, а во всём христианском мире — тремя.

Что подтолкнуло к реформе царя?

Эти проблемы стали особенно заметны в период правления Алексея Михайловича, при котором духовенство возглавил патриарх Никон. По решению государя именно патриарх должен был провести ряд реформ, направленных на серьёзные изменения в церковной жизни. Что примечательно, сам Никон не пользовался авторитетом у священников и необходимого опыта не имел.

При упоминании церковной реформы мы редко задумываемся о том, что эти преобразования требовались не только духовенству. Прежде всего Алексей Михайлович преследовал политические цели.

Профессор Н. Ф. Каптерев в своей книге «Характер отношения России к православному Востоку» отмечает:

“Влияние Византии в православном мире основывалось именно на том, что она была для всех православных народов востока культурным центром. Ничего похожего на старую Византию не представляла в этом отношении Москва… Естественно поэтому, что первенство и главенство Москвы в православном мире могло быть только чисто внешнее и очень условное”.

Нельзя исключать, что царь видел в реформах возможность изменить это положение России, которая за счёт старых обрядов была отделена от остального христианского мира.

Тот же Н. Капретев указывает и ещё одну причину, по которой следовало провести преобразования в деятельности церквей. В то время к территории России присоединилась Малороссия, находившаяся в юрисдикции Константинопольской церкви. Каптерев пишет:

“В Москве православие малороссов, как и православие тогдашних греков, возбуждало сильное сомнение потому единственно, что церковно-обрядовая практика южноруссов сходилась с тогдашнею греческою и разнилась от московской”.

Суть церковной реформы

Казалось бы, проведение церковной реформы требовали сами обстоятельства и времена. Но всё было не так однозначно. Реализацию намеченных преобразований Никон начал в 1653-1655 годах. Основные направления реформы включали следующее:

Катастрофические изменения

Возможно, сегодня многим людям эти изменения показались бы несущественными, но только вдумайтесь: церковная реформа не просто требовала новых принципов поведения церемоний, а в корне меняла многовековой уклад. Значительная часть церковных обрядов соблюдалась на протяжении столетий, в них народ видел единство с предками.

Теперь же старые обычаи были поруганы и отвергнуты Никоном, решившим, что следует жить и служить Богу по-новому. Многие верующие восприняли реформу как посягательство на чистоту русского православия, а насаждаемые новые обряды отвергались немалым числом людей. Раскол произошёл как в церковной среде, так и в обществе.

Несмотря на сопротивление народа, патриарх не собирался сдаваться. Напротив, все иконы и книги, не соответствующие греческим канонам, уничтожались. В обществе проявился раскол, создавший две противоборствующих стороны — старообрядцев и “никонян”, как называл приверженцев реформ протопоп Аввакум, ставший главным противником Никона.

Последствия

Как простым народом, так и многими представителями духовенства эти преобразования были восприняты негативно. Деятельность Никона подверглась жёсткой критике, однако реформы не были отменены.

Немало приверженцев старообрядчества было казнено, отправлено в ссылку. Наиболее яркими личностями того времени стали протопоп Аввакум и боярыня Феодосия Морозова. Первый был заключён в тюрьму, а после сожжён на костре. Морозову также подвергли гонениям, после чего арестовали и уморили голодом.

Несмотря на все усилия сохранить власть, гнев царя не миновал и патриарха. Итогом необдуманных реформ и самоуверенности стала ссылка в отдалённый монастырь. Кроме того, Никон был лишён сана патриарха и низведен до простого монаха.

Раскол Русской церкви стал настоящей катастрофой для духовенства в России. В эту пору было уничтожено единение русского народа, с давних времён сплочённого единой верой, принятой от предков. Реформы патриарха Никона привели к доселе невиданному для России явлению — противостоянию на религиозной почве. Одним из последствий стало выделение социальной разобщённости, что наблюдалась в обществе.

Оценивая церковную реформу, Екатерина II в своих записях «О Старообрядчестве» указывает собственное отношение к Никону:

“Никон — личность возбуждающая во мне отвращение. Никон внёс смуту и разделения в отечественную мирную до него и целостно единую церковь. Никон из Алексея царя-отца сделал тирана и истязателя своего народа”.

Как считает церковный историк Б. Кутузов, церковная реформа имела под собой масштабную цель — создание новой Византийской империи за счёт России. Если бы тот замысел был реализован, Алексей Михайлович смог бы провозгласить себя наследником византийских императоров, а Никон стал бы во главе всего христианского мира.

Вот только итогом новшеств стал раскол в церкви, гонения и бедствия людей, многочисленные казни и попытки силой убедить народ в правильности проведенных реформ.

Раскол русской церкви, без сомнения, стал одним из самых трагических событий истории страны, результатом недобросовестной работы духовенства и культурной ущербности церковной власти. Несмотря на это, старообрядческое движение сумело породить собственное искусство, объединяя людей, разделявших взгляды “раскольников”. Увы, несмотря на все усилия царя и его последователей, добиться прежнего духовного единства в обществе было уже невозможно.

И всё-таки: нужна ли была России церковная реформа Никона? Любая из сторон, отвечая на этот вопрос, найдёт свои аргументы. С одной стороны, преобразования имели и благие цели (например, исправление ошибок в церковных книгах), однако в большинстве своём являлись навязыванием русским людям чуждых им церковных принципов.

Более того, итоги столь неразумно проведенных реформ показывают, что не менее важным аспектом была техника их реализации. Радикальные меры Никона, отсутствие опыта в подобного рода деятельности стали катастрофическими для России того времени.