Цереброваскулярной недостаточности что это признаки

Цереброваскулярная болезнь (ЦВБ): симптомы, причины, последствия и лечение патологии

Медицинская статистика – крайне точная вещь, и ошибки здесь – редкое явление. Поэтому можно назвать проверенным, но от того не более приятным фактом, что в последние годы количество пациентов, которым поставили диагноз «цереброваскулярная болезнь», существенно выросло. Тем более печально, что среди спортсменов – казалось бы, самой здоровой группы населения – показатель смертности от острых нарушений работы сосудов мозга прочно удерживается на втором месте после ишемической болезни сердца.

Что такое ЦВБ?

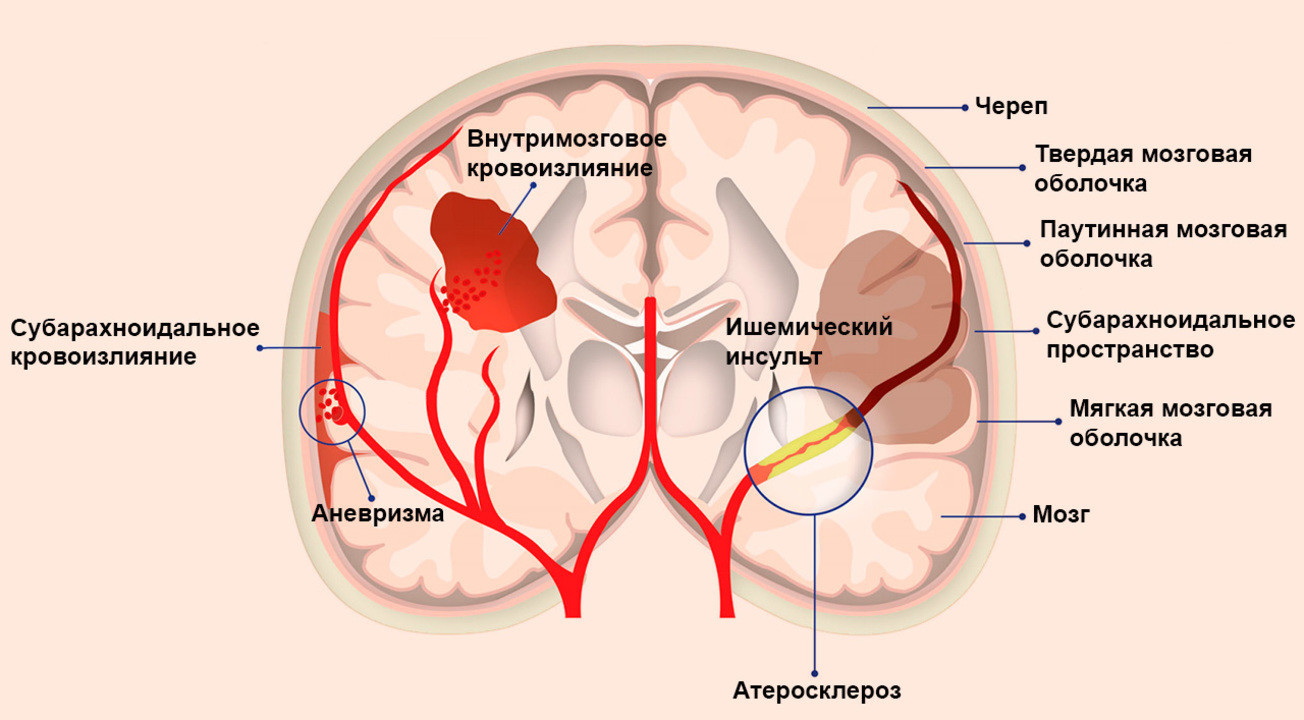

Цереброваскулярная болезнь, или ЦВБ, – это заболевание, вызывающее патологию сосудов головного мозга и, как следствие, нарушение мозгового кровообращения. Обычно ЦВБ развивается на фоне атеросклероза и гипертонии. Болезнь крайне опасна, в первую очередь, тем, что очень часто ее заключительной стадией является инсульт – острое нарушение кровообращения мозга, приводящее к смерти или инвалидизации.

Выделяют острые и хронические виды цереброваскулярных заболеваний. К острым относят:

Хронической формой ЦВБ является дисциркулярная энцефалопатия, которая, в свою очередь, делится на типы:

Дисциркулярная энцефалопатия может развиваться постепенно, а затем переходить в острую форму ЦВБ.

Причины болезни

Основным фактором возникновения цереброваскулярных нарушений является, как мы уже упоминали, атеросклероз сосудов мозга. Также, в меньшей степени, ЦВБ может возникать из-за воспалительных заболеваний сосудов.

Сопутствующие причины, которые могут вызывать и усугублять заболевание:

Симптомы цереброваскулярных нарушений

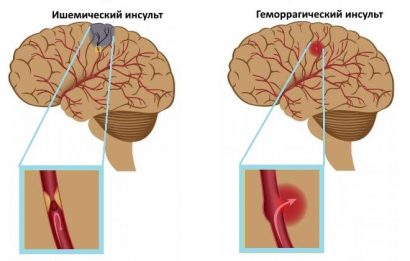

Первичные симптомы ЦВБ обычно остаются незамеченными, так как могут быть отнесены к обычной усталости и переутомлению. Согласитесь, мало кому придет в голову обратиться к врачу при головных болях, незначительных нарушениях сна, повышенной утомляемости и снижении работоспособности? По мере развития цереброваскулярной недостаточности симптомы приобретают более яркий характер: появляются сильные боли, часто ошибочно принимаемые за мигрени, нарушения интеллектуальной активности, бессонница, головокружения, шум в ушах, повышенная раздражительность, потеря чувствительности конечностей. Для следующей стадии проявления болезни характерны обмороки, депрессия, временные нарушения зрения.

Если больной не обращается в больницу за обследованием и помощью медиков, ЦВБ при отсутствии лечения приводит к транзисторным ишемическим атакам и инсульту.

Последствия цереброваскулярной патологии

Не всегда, хотя и очень часто, цереброваскулярные расстройства приводят к инсульту. Другими последствиями хронических нарушений могут быть серьезные нарушения когнитивной деятельности: ухудшения памяти, мыслительной активности, пространственного ориентирования вплоть до сосудистой деменции (в 5-15% случаев). Возможно снижение координации: шаткая походка, неуверенность и отсутствие контроля движений. Также у больных может развиваться болезнь Бинсвангера (подкорковая атеросклеротическая энцефалопатия), при которой характерны постепенная деменция, утрата способности к самообслуживанию в быту, дизартрия и даже эпилептические припадки.

Лечение ЦВБ

Чтобы избежать развития заболевания, нужно при проявлении симптомов первой стадии пройти обследование. Чаще всего для выявления болезни используют компьютерную и магнитно-резонансную томографию, УЗИ сосудов, энцефалографию, а также контрастный рентген. При постановке диагноза «ЦВБ» и выявлении характера и степени нарушений, больному назначают курс терапии.

Суть лечения, в первую очередь, в том, чтобы восстановить нормальное кровоснабжение сосудов мозга, то есть расширить сосуды. Поэтому больному прописывают антиагреганты (аспирин) и сосудорасширяющие лекарства (мефакор, папаверин). Также для улучшения памяти и когнитивных функций используют ноотропические препараты. При тяжелых формах и острой цереброваскулярной недостаточности применяют метод ангиопластики (механического расширения сосуда катетером с баллоном) и эндартерэктомии (удаление сгустков крови), стентирования артерии.

Также в комплекс лечения входят мероприятия по нормализации и поддержке артериального давления, избавлению от лишнего веса. В реабилитационный период показаны физиотерапевтические процедуры, лечебная физкультура, занятия с логопедом и психологом для восстановления речевых и когнитивных функций (если такая потребность существует).

Если же у больного случился цереброваскулярный инсульт, лечение будет гораздо более длительным и сложным.

Профилактика заболевания

Чтобы предупредить развитие цереброваскулярной болезни мозга, нужно стараться придерживаться гипохолестериновой диеты (исключить жареные, маринованные, соленые, копченые продукты, жирное мясо и т.д.), принимать меры по избавлению от лишнего веса, вредных привычек, в частности, курения. Также необходимо постоянно контролировать артериальное давление. Спортсменам не нужно напоминать о том, что стоит вести активный образ жизни, наоборот, стоит обратить их внимание на то, что нельзя допускать излишних нагрузок.

После 45-50 лет необходимо ежегодно проходить профилактическое обследование, так как в старшем и пожилом возрасте риск возникновения ЦВБ возрастает. Во время диспансеризации могут быть выявлены и сопутствующие заболевания, которые могут стать причиной хронической цереброваскулярной недостаточности, и их своевременное лечение поможет сохранить здоровое состояние сосудов мозга.

Куда можно обратиться при выявлении ЦВБ?

Поставить диагноз «синдром цереброваскулярных нарушений» могут в любом возрасте, даже при отсутствии видимых симптомов и, казалось бы, людям, совершенно не подверженным риску развития такого заболевания. Если вам или вашему близкому человеку врачи вынесли такой вердикт, стоит немедленно принять меры для излечения и восстановления после болезни. Для этого стоит выбрать надежную клинику, где врачи имеют опыт лечения нарушений кровообращения мозга.

Одна из таких клиник, которые предоставляют комплексную медицинскую и психологическую помощь пациентам с ЦВБ и даже с инсультом, – реабилитационный центр «Три сестры». Квалифицированные нейроспециалисты, кардиологи, хирурги разрабатывают для больного индивидуальный курс лечения, а физиотерапевты, психологи, логопеды проводят восстановительные процедуры и занятия, помогающие пациенту вернуться к полноценной активной жизни. В центре организован полный пансион, оборудованы комфортабельные двух- и одноместные номера, профессиональный повар предлагает меню с учетом рекомендованной диеты. Здание клиники расположено в экологически чистом районе Подмосковья, окружено сосновым лесом. Здесь будет приятно проводить время и прогуливаться.

Лицензия Министерства здравоохранения Московской области № ЛО-50-01-011140, выдана ООО «РЦ «Три сестры» 02 августа 2019 года.

Статистика показывает, что цереброваскулярные нарушения – одни из основных причин не только инсультов, но и таких явлений как старческая деменция. Поэтому не пренебрегайте советами медиков – после 50 лет обязательно проходите ежегодное обследование, пейте по рекомендации врача безрецептурные сосудорасширяющие и укрепляющие стенки сосудов таблетки (валидол, дротаверин, кордафен, аскорутин) и БАДы (например, «Черника Форте»). Придерживайтесь правил здорового питания и бросьте курить. Как известно, лучшее лечение – это профилактика, и в случае с цереброваскулярными заболеваниями превентивные меры полностью себя оправдывают.

Цереброваскулярная болезнь

Под цереброваскулярной болезнью (ЦВБ) понимают широкую группу заболеваний сосудов головного мозга. Это болезни, при которых нарушается мозговое кровообращение. Такие патологии носят как острый, так и хронический характер. Несмотря на то, что многие аспекты, касающиеся ЦВБ, еще не до конца понятны, современная медицина располагает всеми возможностями ранней диагностики, профилактики и лечения ряда таких патологий. Подробнее об этом – читайте в нашем материале.

Что это такое

Цереброваскулярные болезни – группа патологий, представляющих серьезную медицинскую и социальную проблему. Ежегодно такой диагноз устанавливают 1-4 людям на каждые 1000 человек. Наиболее серьезную проблему составляют острые ЦВБ (в частности, геморрагический инсульт), отличающиеся высокой смертностью – около 35%.

Еще в 2004 году Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) причислила инсульт к заболеваниям, носящим «эпидемический» характер и угрожающим жизни людей во всем мире. Россия в данном случае – не исключение. Согласно статистическим данным, после перенесенных инсультов только 10-20% людей возвращаются к трудовой деятельности; около 25% нуждаются в посторонней помощи.

Если раньше патологии нарушения мозгового кровообращения (в частности, геморрагические или ишемические инсульты), главным образом, отмечались у людей в пожилом возрасте, то сегодня все чаще ЦВБ отмечают и среди молодых людей. Так, за последние несколько лет количество ежегодно регистрируемых ЦВБ среди людей моложе 50 лет достигла почти трети от общего количества таких диагнозов.

Классификация

Существует несколько классификаций цереброваскулярных патологий в зависимости от рассматриваемых параметров. Чаще всего в медицинской литературе применяется классификация ЦВБ по характеру течения заболевания. По этому параметру такие заболевания принято делить на три большие группы:

1. Острые нарушения мозгового кровообращения.

2. Хроническая ишемия головного мозга.

3. Сосудистая деменция.

В рамках же вышеперечисленных групп также выделяют различные виды тех или иных ЦВБ. Рассмотрим их подробнее.

Острые нарушения мозгового кровообращения

Острые нарушения кровообращения мозга принято делить на три группы (маркированный список):

Преходящие нарушения мозгового кровообращения

К этой группе относят:

Важно: Среди острых ЦВБ особняком стоит острая гипертоническая энцефалопатия, которую нельзя отнести к инсультам. ОГЭ представляет собой синдром, возникающий при резком повышении артериального давления. Человек при ОГЭ испытывает сильную боль, нарушение сознания и зрения. Возможны и судорожные приступы. Такое состояние, как правило, длится несколько часов.

Инсульты

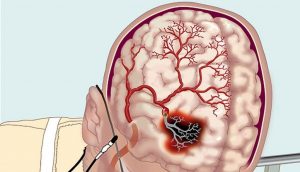

Что касается второй, более широкой группы острых сосудистых нарушений — инсультов, то их делят еще на две большие категории: ишемические и геморрагические.

Ишемический инсульт – это ишемия участка мозга, возникающая вследствие снижения местного кровотока.

Бывают следующих видов:

Геморрагический инсульт представляет собой внутримозговое кровоизлияние. Это опаснейшее состояние, требующее неотложной медицинской помощи. Выделяют следующие разновидности геморрагических инсультов:

Хроническая ишемия головного мозга

Различают два вида хронической ишемии головного мозга:

Сосудистая деменция

Деменция сосудистого характера также являются одной из разновидностей ЦВБ. Данная патология характеризуется нарушением когнитивных функций, памяти и мышления.

Нарушения при деменции выражены настолько, что человек утрачивает возможность самостоятельно себя обслуживать и ориентироваться в существующей действительности. Нередко деменции сопровождаются личностными изменениями. Поэтому очень важно, чтобы за наиболее уязвимыми для заболевания группами людей присматривали близкие.

Поскольку основными факторами развития ЦВБ являются атеросклероз и гипертоническая болезнь, то в зависимости от этих этиологических компонентов принято разделять атеросклеротическую и гипертоническую ЦВБ.

Для атеросклеротической ЦВБ, главным образом, характерно поражение крупных магистральных сосудов головного мозга. При этом периферические пути кровообращения, как правило, сохраняются без значительных патологических изменений.

Что касается гипертонической ЦВБ, то в данном случае патологический процесс развивается в более мелких сосудах головного мозга. Нередко при ЦВБ гипертонического характера развивается мультиинфарктная энцефалопатия. Это наличие множественных инфарктов, которые возникают на фоне повышенного артериального давления.

Симптомы хронической формы

Помимо вышеописанных заболеваний, состояний и синдромов, ЦВБ также включают и ряд других патологий, каждая из которых характеризуется своим течением. Рассмотрим наиболее частые симптомы, которые возникают при хроническом течении цереброваскулярных патологий. Как правило, хронические нарушения мозгового кровообращения протекают в три стадии. Это начальные изменения, прогрессирующая и терминальная стадии.

Первый этап

На начальной стадии человека могут беспокоить незначительные головные боли и головокружения, а также расстройство вестибулярных функций. Уже на этом этапе ЦВБ возможны первые проблемы с памятью, а также расстройство психического здоровья, в частности, это эпизоды подавленного состояния без видимой на то причины. Изменения внутренних органов на начальном этапе хронических цереброваскулярных патологий не характерно.

Вторая стадия

На второй стадии заметными становятся ухудшения практически всех функций организма. Главным образом, ухудшается умственная деятельность человека; значительно ухудшается память и интеллектуальные способности. На прогрессирующей стадии хронических цереброваскулярных патологий человеку очень сложно ориентироваться в пространстве. Кроме того, нарушается моторика, из-за чего с трудом даются даже рутинные занятия по уходу за собой. При этом пациенты на этой стадии заболевания пока не нуждаются в полном уходе и в состоянии себя обслуживать. В ряде случаев вторая стадия хронической ЦВБ сопровождается и нарушениями глотательного рефлекса, что требует специальных мер по кормлению такого больного. Также болезнь приводит к тремору верхних конечностей и нередко – к недержанию мочи.

Третья стадия

На терминальной стадии хронической цереброваскулярной болезни отмечаются все те же симптомы, что и на второй стадии, однако существенно возрастает их инвалидизирующее действие. Это стадия декомпенсации, на которой когнитивные нарушения перерастают в умеренную или тяжелую деменцию. У человека сильно нарушается походка, что приводит к частым падениям, из-за невозможности удерживать равновесие. На этой стадии заболевания пациент не в состоянии себя обслуживать и нуждается в постоянной помощи

Проявления острой формы

Что касается острых нарушений, то для них характерно внезапное начало. Патологические изменения, развиваются в течение нескольких часов или суток. Для таких патологий характерны как общемозговые, так и очаговые клинические проявления.

К общемозговым симптомам хронических ЦВБ относятся:

К очаговым симптомам, возникающим на фоне инсультов, гипертонического криза или транзиторных ишемических атак относятся:

Если для хронических нарушений мозгового кровообращения достаточно сложно выделить главенствующие причины и факторы риска, то для острых ЦВБ – это главным образом, артериальная гипертензия и атеросклероз. Люди, страдающие этими заболеваниями, должны внимательно следить за своим здоровьем, регулярно обследоваться у врача и выполнять все предписания доктора для минимизации сосудистых катастроф.

Когда обращаться к врачу

Любое заболевание легче и эффективнее предотвратить, чем лечить. К врачу желательно обратиться до начала вышеупомянутых симптомов. Прежде всего, обратиться за медицинской помощью следует при повышении артериального давления. Часто эта проблема подолгу остается незамеченной. Людям старше 45 лет важно регулярно измерять артериальное давление, и при необходимости – контролировать его с помощью медикаментозных средств.

Острые нарушения церебрального кровообращения требуют вызова скорой помощи. Такие симптомы, как резкая головная боль, паралич или парез лица, нарушение сознания и речи — это тот самый сигнал, когда промедление может ухудшить ситуацию. Если в семье пожилые люди остаются с детьми, то важно, чтобы ребенок тоже знал что делать в критической ситуации. Нужно записать номер скорой в смартфоне и объяснить, как выглядят симптомы острых нарушений.

Диагностика

Установка диагноза при хронических цереброваскулярных патологиях часто затруднительна, особенно на начальных этапах заболевания. Нередко патология остается неуточненной до момента, пока не появятся другие симптомы заболевания. К тому же, провести грань между острыми и хроническими формами цереброваскулярных нарушений врачу бывает затруднительно. Например, дисциркуляторные энцефалопатии и сосудистые деменции вполне могут быть итогом ранее перенесенных ишемических инсультов.

Чаще всего людей с подозрением на цереброваскулярные заболевания отправляют на осмотр к неврологу. При необходимости врач также может направить пациента на дополнительный осмотр к докторам других специальностей – нейрохирургу, сосудистому хирургу, кардиологу или эндокринологу.

Что касается лабораторных и инструментальных методов исследования, то при ЦВБ чаще всего проводятся следующие диагностические процедуры:

Пациенту могут потребоваться и дополнительные методы исследования. Решение о проведении дополнительных диагностических мероприятий решает врач на основании полученной информации о состоянии здоровья пациента.

Лечение

Лечение цереброваскулярных заболеваний включает в себя мероприятия, направленные на устранение первопричины нарушений мозгового кровообращения. В зависимости от этиологических факторов, обнаруженных у пациента, лечение может включать в себя следующие варианты:

Прогноз

В зависимости от течения заболевания, ЦВБ может приводить к постепенным или резким нарушениям работы головного мозга. К сожалению, риск летального исхода при геморрагических инсультах достаточно высок и составляет 35%. Крайне высока степень инвалидизации людей, перенесших инсульты. Что касается хронических форм ЦВБ, прогноз во многом зависит от того, на какой стадии было начато лечение.

Минимизировать негативные последствия ЦВБ можно с помощью ряда профилактических мер. Коррекция артериального давления, прием антиагрегантов и нормализация уровня холестерина – это своего рода три кита профилактики цереброваскулярных заболеваний.

Большинство клинических исследований по всему миру показывают, что контроль над этими тремя параметрами снижает вероятность развития инсульта на 30-40%.

Заключение

Помимо медикаментозной профилактики, немаловажными в лечении ЦВБ являются и немедикаментозные мероприятия. Это физическая активность, умеренное потребление насыщенных жиров и простых сахаров, а также отказ от вредных привычек (курения и злоупотребления спиртными напитками). При этом важно во всем соблюдать меру. Например, не стоит перенапрягать свой организм при занятиях спортом. У профессиональных спортсменов тоже возникает немало проблем со здоровьем, в том числе и сердечно-сосудистой системой.

Что такое цереброваскулярная болезнь?

Цереброваскулярные нарушения часто встречаются в пожилом и старческом возрасте и являются причиной инсульта. Для понимания сути заболевания следует обратить внимание на его дословный перевод с латинского языка:

Из названия понятно — болезнь объединяет различные отклонения, нарушающие мозговое кровообращение.

Коротко о распространённости

Цереброваскулярная патология не радует своей статистикой — в нашей стране заболевание выявляется у 9 млн. пациентов ежегодно, в США — отмечается у 40 млн. человек. На долю пожилых людей приходится 90% от этих цифр, из которых 10% находятся в группе риска развития ишемического инсульта. Согласно статистике, четверть больных не восстанавливается и подвергается повторной атаке страшной болезни.

Этиология

Цереброваскулярное заболевание сосудов головного мозга развивается под действием двух основных причин:

Цереброваскулярная болезнь может развиться при определённых условиях, называемых триггерными факторами. К ним относятся:

Эти факторы создают оптимальные условия для развития ЦВБ — у здорового человека болезнь не разовьётся, но при наличии атеросклероза или гипертензии риски сильно увеличиваются.

Разновидности ЦВБ

Заболевание объединяет несколько патологий различного происхождения, приводящих к нарушению мозгового кровообращения и воздействующих на сосуды.

Классификация ЦВБ включает четыре популярные разновидности болезни:

Согласно МКБ 10 выделяют и другие, менее значимые патологии. Точный шифр указывает врач при постановке окончательного диагноза.

Клиническая картина

Проявления симптомов во многом зависит от вида ЦВБ и степени прогрессирования. На начальных этапах признаки заболевания выражены слабо, но с течением времени клиника усугубляется.

Общие симптомы цереброваскулярной болезни:

Постепенно мозговое кровообращение ухудшается, количество погибших нейронов увеличивается. Состояние больного регрессирует, появляются дополнительные неврологические симптомы.

Неврология ЦВБ включает:

Для замедления прогрессирования ЦВБ требуется лечение на ранних этапах — это предотвратит инсульт и возможность летального исхода.

Лечение

При такой патологии, как цереброваскулярная болезнь, лечение определит врач — подбор медикаментов осуществляется индивидуально. Их главная задача — восстановление кровоснабжения головного мозга и питания нейронов.

Для этой цели могут назначаться следующие группы препаратов:

Основное лечение ЦВБ — медикаментозное. Действие лекарственных препаратов направлено на саму причину заболевания. Для укрепления сосудов может назначаться физиотерапия, витаминные комплексы с кальцием.

Профилактика

Профилактические мероприятия лучше проводить в специализированных центрах медицинской реабилитации. Здесь пациент находится под постоянным наблюдением врача, контролируются показатели его здоровья и эффективность проводимых процедур. Посещать такое учреждение желательно раз в полгода.

В домашних условиях нужно соблюдать следующие правила:

Оцените на сколько качественно и подробно описана информация

Сосудистая мозговая недостаточность: клиника, диагностика и терапия

Инсульт и хронические формы сосудистой мозговой недостаточности представляют собой одну из наиболее актуальных проблем современной неврологии. По эпидемиологическим данным, заболеваемость инсультом в мире составляет 150 случаев на 100 тыс. населения в го

Инсульт и хронические формы сосудистой мозговой недостаточности представляют собой одну из наиболее актуальных проблем современной неврологии. По эпидемиологическим данным, заболеваемость инсультом в мире составляет 150 случаев на 100 тыс. населения в год. Весьма широко распространена также хроническая недостаточность кровоснабжения головного мозга.

В отечественной литературе для обозначения клинического синдрома поражения головного мозга в результате недостаточности кровоснабжения мозга обычно используется термин «дисциркуляторная энцефалопатия» (ДЭ). Согласно классификации сосудистых заболеваний головного мозга, предложенной Е. В. Шмидтом (1985), дисциркуляторная энцефалопатия относится к хроническим нарушениям мозгового кровообращения.

Сосудистые заболевания головного мозга (Е. В. Шмидт и соавт., 1985)

– Ишемический инсульт (тромботический, эмболический, гемодинамический, лакунарный)

– Геморрагический инсульт (паренхиматозное кровоизлияние, субарахноидальное кровоизлияние)

*Преходящие нарушения мозгового кровообращения

– Транзиторные ишемические атаки

– Гипертонические церебральные кризы

*Начальные проявления недостаточности кровоснабжения мозга

Однако, как показывают современные исследования, разнообразные сердечно-сосудистые заболевания, как правило, приводят одновременно и к хронической ишемии головного мозга, и к повторным острым нарушениям мозгового кровообращения. Поэтому правильнее было бы определить дисциркуляторную энцефалопатию как синдром хронического прогрессирующего поражения головного мозга, в основе которого лежат повторные инсульты и/или хроническая недостаточность кровоснабжения головного мозга (Н. Н. Яхно, И. В. Дамулин, 2001).

Этиология и патогенез ДЭ

Наиболее частыми причинами нарушения кровоснабжения головного мозга являются атеросклероз магистральных артерий головы, заболевания сердца с высоким риском тромбоэмболии в головном мозге и гипертоническая болезнь. Реже нарушения мозгового кровообращения развиваются в результате воспалительных изменений сосудов (васкулитов), нарушений свертывающей системы крови, аномалий развития сосудов и т. д. В подавляющем большинстве случаев сосудистая мозговая недостаточность развивается у лиц пожилого возраста, страдающих указанными выше сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как следует из определения ДЭ, в формировании данного синдрома играют роль 2 основных патогенетических механизма: инсульт и хроническая ишемия головного мозга. Ишемические инсульты головного мозга развиваются в результате тромбоза церебральных артерий, тромбоэмболии в головной части мозга, артериолосклероза, реологических и гемодинамических нарушений.

В основе хронической ишемии головного мозга лежат структурные изменения сосудистой стенки, которые возникают как следствие длительной артериальной гипертензии или атеросклеротического процесса. Установлено, что липогиалиноз сосудов небольшого калибра, пенетрирующих вещество головного мозга, может приводить к хронической ишемии глубинных отделов белого вещества. Отражением этого процесса являются изменения белого вещества (лейкоареоз), которые определяются как очаговые или диффузные изменения интенсивности сигнала от глубинных церебральных структур на Т2-взвешенных изображениях при магнитно-резонансной томографии головного мозга. Данные нарушения рассматриваются как типичные нейровизуализационные симптомы, развивающиеся у пациентов с длительной неконтролируемой артериальной гипертензией.

Клинические проявления ДЭ

Клиническая картина ДЭ весьма вариабельна. Как уже указывалось выше, большинство пациентов с хроническими сосудистыми заболеваниями головного мозга в анамнезе имеют инсульты, нередко неоднократные. Локализация перенесенных инсультов, несомненно, во многом определяет особенности клиники. Однако в подавляющем числе случаев при цереброваскулярной патологии, наряду с последствиями перенесенных инсультов, присутствуют также неврологические, эмоциональные и когнитивные симптомы дисфункции лобных долей головного мозга. Данная симптоматика развивается в результате нарушения связей между лобной корой и подкорковыми базальными ганглиями (феномен «разобщения»). Причина «разобщения» заключается в диффузных изменениях белого вещества головного мозга, которые, как говорилось выше, являются следствием патологии церебральных сосудов небольшого калибра.

В зависимости от выраженности нарушений, принято выделять 3 стадии дисциркуляторной энцефалопатии. Первая стадия характеризуется преимущественно субъективной неврологической симптоматикой. Пациенты жалуются на головную боль, головокружение, тяжесть или шум в голове, расстройства сна, повышенную утомляемость при физических и умственных нагрузках. В основе указанных симптомов лежит легкое или умеренное снижение фона настроения, связанное с дисфункцией лобных долей головного мозга. Объективно выявляются легкие нарушения памяти и внимания, а также, возможно, других когнитивных функций. Могут отмечаться асимметричное повышение сухожильных рефлексов, неуверенность при выполнении координаторных проб, легкие изменения походки. Важное значение в диагностике сосудистой мозговой недостаточности на данном этапе патологического процесса имеют инструментальные методы исследования, которые позволяют обнаружить патологию церебральных сосудов.

О второй стадии дисциркуляторной энцефалопатии говорят в тех случаях, когда неврологические или психические нарушения формируют клинически очерченный синдром. Например, речь может идти о синдроме умеренных когнитивных расстройств. Данный диагноз правомерен в тех случаях, когда нарушения памяти и других когнитивных функций явно выходят за рамки возрастной нормы, но не достигают выраженности деменции. На второй стадии ДЭ могут развиваться также такие неврологические нарушения, как псевдобульбарный синдром, центральный тетрапарез, как правило, асимметричный, экстрапирамидные расстройства в виде гипокинезии, легкого или умеренного повышения мышечного тонуса по пластическому типу, атактический синдром, неврологические расстройства мочеиспускания и др.

На третьей стадии дисциркуляторной энцефалопатии отмечается сочетание нескольких из указанных выше неврологических синдромов и, как правило, присутствует сосудистая деменция. Сосудистая деменция является одним из наиболее тяжелых осложнений, развивающихся при неблагоприятном течении сосудистой мозговой недостаточности. По статистике сосудистая этиология лежит в основе не менее 10–15% деменций в пожилом возрасте.

Сосудистая деменция, как и ДЭ в целом, является патогенетически разнородным состоянием. Сосудистая деменция возможна после единичного инсульта в стратегической для когнитивной деятельности зоне головного мозга. Так, например, деменция может развиваться остро в результате инфаркта или кровоизлияния в таламус. Однако значительно чаще сосудистая деменция вызвана повторными инсультами (так называемая мультиинфарктная деменция). Другой патогенетический механизм сосудистой деменции — хроническая ишемия головного мозга, отражением которой являются изменения белого вещества головного мозга. Наконец, помимо ишемии и гипоксии головного мозга в патогенезе деменции при сосудистой мозговой недостаточности, по крайней мере у части пациентов с ДЭ, важную роль играют вторичные нейродегенеративные изменения. Современные исследования убедительно доказали, что недостаточность кровоснабжения головного мозга — значимый фактор риска развития дегенеративных заболеваний центральной нервной системы, в частности болезни Альцгеймера. Присоединение вторичных нейродегенеративных изменений, несомненно, усугубляет и модифицирует когнитивные расстройства при сосудистой мозговой недостаточности. В таких случаях правомерен диагноз смешанной (сосудисто-дегенеративной) деменции.

Клинические проявления сосудистой деменции в каждом конкретном случае зависят от определяющих заболевание патогенетических механизмов. При постинсультной и мультиинфарктной деменции особенности клиники зависят от локализации инсультов. Изменения белого вещества глубинных долей головного мозга в результате хронической ишемии приводят к когнитивным нарушениям по «лобному» типу. Для данных нарушений типичны эмоциональные расстройства в виде снижения фона настроения, подавленности или апатии, утраты интереса к окружающему. Весьма характерна также эмоциональная лабильность, которая представляет собой быструю, иногда беспричинную смену настроения, плаксивость или повышенную раздражительность. В когнитивной сфере определяются нарушения памяти и внимания, замедленность мышления, снижение интеллектуальной гибкости, трудности, связанные с переключением от одного вида деятельности к другому. Изменяется поведение больных: снижаются способность к самокритике и чувство дистанции, отмечаются повышенная импульсивность и отвлекаемость, могут присутствовать такие симптомы, как пренебрежение принятыми в обществе правилами поведения, асоциальность, дурашливость, плоский и неуместный юмор и т. д.

Наличие вторичных нейродегенеративных изменений при сосудистой деменции проявляется прежде всего прогрессирующими нарушениями памяти. При этом в большей степени пациент забывает то, что случилось недавно, в то время как воспоминания об отдаленных событиях сохраняются достаточно долго. Для нейродегенеративного процесса весьма характерны также нарушения пространственной ориентировки и речи.

Диагностика дисциркуляторной энцефалопатии

Для диагностики синдрома дисциркуляторной энцефалопатии необходимо тщательное изучение анамнеза заболевания, оценка неврологического статуса, применение нейропсихологических и инструментальных методов исследования. Важно подчеркнуть, что присутствие сердечно-сосудистых заболеваний у пожилого человека само по себе еще не служит доказательством наличия сосудистой мозговой недостаточности. Необходимым условием правильной диагностики является получение убедительных доказательств наличия причинно-следственной связи между неврологическими и когнитивными симптомами и цереброваскулярной патологией, что нашло отражение в принятых сегодня диагностических критериях ДЭ.

Диагностические критерии ДЭ (Н. Н. Яхно, И. В. Дамулин, 2001)

Подтверждениями сосудистой этиологии симптомов будут наличие очаговой неврологической симптоматики, инсульт в анамнезе, характерные изменения при нейровизуализации, такие, как постишемические кисты или выраженные изменения белого вещества.

Лечение сосудистой мозговой недостаточности

Недостаточность мозгового кровообращения представляет собой осложнение различных сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому этиотропная терапия ДЭ должна быть, в первую очередь, направлена на лежащие в основе сосудистой мозговой недостаточности патологические процессы, такие, как артериальная гипертензия, атеросклероз магистральных артерий головы, заболевания сердца и др.

Проведение антигипертензивной терапии является существенным фактором вторичной профилактики нарастания психических и двигательных симптомов сосудистой мозговой недостаточности. До настоящего времени, однако, не решен вопрос о том, каких показателей артериального давления следует добиваться при лечении гипертензии. Большинство неврологов полагают, что полная нормализация артериального давления у пожилых пациентов с длительным анамнезом гипертензии, уменьшая риск острых сосудистых эпизодов, может одновременно способствовать усугублению хронической ишемии мозга и нарастанию выраженности нарушений когнитивных функций по «лобному» типу.

Наличие гемодинамически значимого атеросклероза магистральных артерий головы требует назначения антиагрегантов. К препаратам с доказанной антиагрегатной активностью относятся ацетилсалициловая кислота вдозах 75-300 мг в сутки и клопидогрель (плавикс) в дозе 75 мг в сутки. Исследование показали, что назначение данных препаратов снижает риск развития ишемических событий (инфаркт миокарда, ишемический инсульт, периферические тромбозы) на 20-25%. В настоящее время доказанавозможность одновременного применения указанных препаратов. К лекарственным средствам, обладающим антиагрегантными свойствами, относится также дипиридамол (курантил), который применяется в дозах 25 мг три раза в день. Монотерапия данным препаратом не обеспечивает профилактики церебральной или иной ишемии, однако при сочетанном применении дипиридамол достоверно увеличивает профилактический эффект ацетилсалициловой кислоты. Помимо назначения антиагрегантов наличие атеросклеротического стеноза магистральных артерий головы требует направления больного на консультацию к сосудистому хирургу для решения вопроса о целесообразности хирургического вмешательства.

При наличии высокого риска тромбоэмболии в головной части мозга, например в случаях мерцательной аритмии предсердий и клапанных пороков, антиагреганты могут быть малоэффективны. Перечисленные состояния служат показанием к назначению непрямых антикоагулянтов. Препаратом выбора является варфарин. Терапию непрямыми антикоагулянтами следует проводить под строгим контролем показателей коагулограммы.

Наличие гиперлипидемии, не корригируемой соблюдением диеты, требует назначения гиполипидемических препаратов. Наиболее перспективны препараты из группы статинов (зокор, симвор, симгал, ровакор, медостатин, мевакор и др.). По некоторым данным, терапия этими средствами не только нормализует липидный обмен, но и, возможно, обладает профилактическим эффектом в отношении развития вторичного нейродегенеративного процесса на фоне сосудистой мозговой недостаточности.

Важным патогенетическим мероприятием является также воздействие на другие известные факторы риска ишемии головного мозга. К ним относятся курение, сахарный диабет, ожирение, гиподинамия и др.

При наличии сосудистой мозговой недостаточности патогенетически обосновано назначение препаратов, воздействующих преимущественно на микроциркуляторное русло. К их числу относятся:

Вазоактивные препараты являются одними из наиболее часто назначаемых препаратов в неврологической практике. Помимо сосудорасширяющего действия многие из них обладают также положительными метаболическими эффектами, что позволяет использовать данные препараты в качестве симптоматической ноотропной терапии. Экспериментальные данные свидетельствуют о наличии у вазоактивного препарата танакан способности дезактивировать свободные радикалы, уменьшая тем самым процессы перекисного окисления липидов. Антиоксидантные свойства данного препарата позволяют использовать его также для вторичной профилактики нарастания нарушений памяти и других когнитивных функций в случаях присоединения вторичных нейродегенеративных изменений.

В отечественной практике вазоактивные препараты принято назначать курсами по 2-3 мес 1-2 раза в год.

Широко применяется при сосудистой мозговой недостаточности метаболическая терапия, целью которой является стимуляция репаративных процессов головного мозга, связанных с нейрональной пластичностью. Кроме того, метаболические препараты оказывают симптоматический ноотропный эффект.

Пирацетам был первым препаратом, специально синтезированным для воздействия на память и другие высшие мозговые функции. В последние годы, однако, удалось доказать, что в принятых ранее дозах данный препарат оказывает относительно небольшой клинический эффект. Поэтому в настоящее время рекомендуется использование пирацетама в дозировках не менее 4–12 г/сут. Более целесообразны внутривенные введения данного препарата на физиологическом растворе: 20–60 мл пирацетама на 200 мл физиологического раствора внутривенно капельно, 10–20 вливаний на курс.

Пептидергический препарат церебролизин не менее успешно применяется при сосудистой мозговой недостаточности, а также сосудистой и дегенеративной деменции. Как и в случае с пирацетамом, в последние годы существенно изменились взгляды на режим дозирования данного препарата. Согласно современным представлениям, клинический эффект наступает в случае внутривенных введений церебролизина в дозах 30–60 мл внутривенно капельно на 200 мл физиологического раствора, 10–20 вливаний на курс.

К пептидергическим препаратам, благоприятно влияющим на церебральный метаболизм, относится также актовегин. Актовегин применяется в виде внутривенных инфузий (250–500 мл на инфузию, 10–20 инфузий на курс), либо в виде внутривенных или внутримышечных инъекций по 2–5 мл 10 — 20 инъекций, либо внутрь по 200 — 400 мг 3 раза в сутки в течение 2-3 мес.

Как и вазоактивные препараты, метаболическая терапия проводится курсами 1-2 раза в год. Патогенетически оправданным и целесообразным является сочетанное проведение вазоактивной и метаболической терапии. В настоящее время в распоряжении врача имеется несколько комбинированных лекарственных форм, в состав которых входят действующие вещества с вазоактивным и метаболическим эффектами. К числу таких препаратов относятся инстенон, винпотропил, фезам и некоторые другие.

Развитие синдрома сосудистой деменции требует проведения более интенсивной ноотропной терапии. Из современных ноотропных препаратов наиболее мощным клиническим эффектом в отношении когнитивных функций обладают ингибиторы ацетилхолинэстеразы. Первоначально препараты данной группы использовались в лечении легкой и умеренной деменции при болезни Альцгеймера. Сегодня доказано, что ацетилхолинергическая недостаточность играет важную патогенетическую роль не только при этом заболевании, но также при сосудистой и смешанной деменции. Поэтому когнитивные расстройства сосудистой и смешанной этиологии все чаще фигурируют среди показаний к назначению ингибиторов ацетилхолинэстеразы.

В России на сегодняшний день доступны 2 препарата из группы ингибиторов ацетилхолинэстеразы последнего поколения: экселон и реминил. Экселон назначается в начальной дозе 1,5 мг 2 раза в день, далее разовая доза увеличивается на 1,5 мг каждые 2 нед. до 6,0 мг 2 раза в день или до возникновения побочных эффектов. Частыми побочными эффектами при использовании экселона являются тошнота и рвота. Данные явления не представляют угрозы для жизни или здоровья пациента, но могут препятствовать достижению терапевтического эффекта. Реминил назначается по 4 мг 2 раза в день в течение первых 4 нед, а затем по 8 мг 2 раза в день. Данный препарат реже вызывает нежелательные явления.

К ингибиторам ацетилхолинэстеразы первого поколения относится нейромидин. По некоторым данным, этот препарат оказывает положительный ноотропный эффект как при сосудистой, так и при первично-дегенеративной и смешанной деменции. Он назначается в дозе 20–40 мг 2 раза в день.

Терапия ингибиторами ацетилхолинэстеразы должна проводиться постоянно. При этом необходимо 1 раз в 3–6 мес контролировать уровень печеночных ферментов в крови.

Патогенетически обосновано при сосудистой деменции также назначение акатинола мемантина. Данный препарат является ингибитором NMDA-рецепторов к глютамату. Постоянный прием акатинола мемантина оказывает симптоматический ноотропный эффект, а также, возможно, замедляет темпы нарастания когнитивных расстройств. Действие препарата проявлялось как при легкой и умеренной, так и при тяжелой деменции. Следует отметить, что акатинол мемантин — это единственный препарат, эффективный на стадии тяжелой деменции. Он назначается в течение первой недели по 5 мг 1 раз в день, в течение второй недели — по 5 мг 2 раза в день, начиная с третьей недели и далее постоянно — по 10 мг 2 раза в день.

В заключение следует подчеркнуть, что всесторонняя оценка состояния сердечно-сосудистой системы пациентов с сосудистой мозговой недостаточностью, а также воздействие как на причину нарушений, так и на основные симптомы ДЭ, несомненно, способствуют повышению качества жизни пациентов и предотвращению тяжелых осложнений сосудистой мозговой недостаточности, таких, как сосудистая деменция и двигательные расстройства.

В. В. Захаров, доктор медицинских наук

Клиника нервных болезней им. А. Я. Кожевникова, Москва