Церебральный паралич что это такое у взрослых

Церебральный паралич что это такое у взрослых

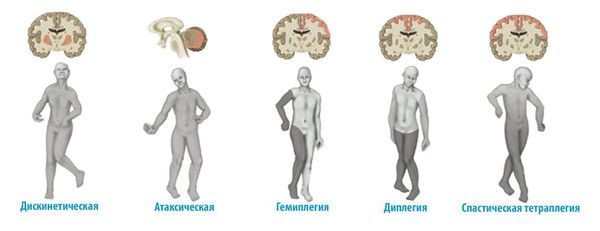

Спастический церебральный паралич. При этом поражении наблюдают повреждение эфферентного моторного пути (пирамидного или кортикоспинального тракта). Тонус конечностей увеличен (спастически), что сочетается с оживлением глубоких сухожильных рефлексов и реакций мышц-разгибателей подошвы. Повышенный тонус конечностей может под давлением неожиданно исчезнуть по типу «складного ножа».

Спастические явления обычно обнаруживают рано и они могут наблюдаться даже в неонатальном периоде. Иногда сначала выявляют гипотонию, особенно в голове и туловище. Существует три основных типа спастического церебрального паралича.

• Гемиплегия — одностороннее вовлечение руки и ноги. Рука обычно поражена больше, чем нога, лицо интактно. Нарушения у детей часто встречаются в возрасте 4-12 мес в виде сжатой в кулак поражённой кисти, согнутой руки, пронации локтя, асимметрии движений или функций руки. Впоследствии может проявиться хождение на цыпочках (походка с носка на пятку) на стороне поражения.

Поражённые конечности вначале могут быть вялыми и гипотоничными, однако повышенный тонус вскоре становится основным симптомом.

Анамнез обычно нормальный, родовой анамнез также ничем не примечателен, данные о гипоксической ишемической энцефалопатии (ГИЭ) отсутствуют. Однако в некоторых случаях состояние бывает вызвано неонатальным инсультом.

• Тетраплегия — поражены все четыре конечности, часто грубо. Руки могут быть поражены больше, чем ноги. В туловище наблюдается разгибатель-ная поза, слабое удерживание головы и низкий общий тонус. Эта форма церебрального паралича часто связана с припадками, микроцефалией, умеренной или глубокой интеллектуальной недостаточностью. Здесь в послеродовом анамнезе возможна ГИЭ.

• Диплегия — вовлечены все четыре конечности, но ноги поражены в гораздо большей степени, чем руки, так что функции рук могут оказаться относительно сохранными. Затруднения движений в руках наиболее очевидны при их функционировании. Походка нарушена.

Атаксический гипотонический церебральный паралич

Симптомы относительно симметричны. Выявляется ранняя гипотония туловища и конечностей, плохое равновесие и задержка двигательного развития. Некоординированные движения, интенционный тремор и атаксическая походка могут появиться позже вследствие дисфункции мозжечка или его связей.

Дискинетический церебральный паралич

Выявляется дискинезия (неустойчивый тонус), приводящая к частым непроизвольным движениям (обычно всех четырех конечностей), особенно очевидным в момент движения или стресса. Эти непроизвольные движения могут быть:

• хореическими — нерегулярными, внезапными и короткими, неповторяющимися;

• дистоническими и атетоидными — поддерживаемыми одновременными сокращениями мышц агонистов и антагонистов, с вовлечением туловища или проксимальных отделов конечностей (дистония) или их дистальных отделов (атетоз). Интеллект может быть относительно не нарушен.

Больные дети часто представляются вялыми, с плохим телесным контролем и задержанным двигательным развитием в период новорождённости, с отсутствием аномальных движений иногда вплоть до 1 года. Эти симптомы возникают вследствие поражения базальных ганглиев или связанных с ними путей (экстрапирамидальных). Раньше частой причиной этого расстройства становилась гипербилирубинемия как следствие резус-конфликта у новорождённых.

Следует как можно раньше сообщить родителям об особенностях диагноза, однако трудно давать прогноз, пока ребёнок мал, пока выраженность и последовательность возникновения симптомов, а также прогресс развития ребёнка не станут более отчётливыми в течение нескольких месяцев или лет жизни.

Дети с церебральным параличом чаще всего имеют широкий спектр связанных с ним медицинских, психологических и социальных проблем, что делает особенно важным использование мультидисциплинарного подхода к оценке и ведению.

Церебральный паралич:

• Имеет много причин, только около 10% случаев возникает вследствие ГИЭ.

• Обычно проявляется в младенчестве аномальным тонусом и позой, задержкой базовых моторных навыков и трудностями кормления.

• Может быть спастическим, атактически-гипотоническим, дискинетическим или смешанным.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Церебральный паралич что это такое у взрослых

ДЦП у взрослых

До середины прошлого столетия только единицы детей с диагнозом детского церебрального паралича доживали до среднего возраста. В наше время, по причине постоянной модернизации медицинского оборудования, усовершенствования процессов лечения и новых знаний в области медицины, помогают большей части детей с ДЦП головного мозга обрести нормальную жизнь. ДЦП – детский церебральный паралич – расстройства двигательной системы человека, возникающие из-за отклонений систем головного мозга. Отклонения влияют на уровень контроля нервной системы и работоспособности мышц.

Эта болезнь не является полностью излечимой. И потому, хоть и заболевание имеет приставку «детский», паралич проходит с человеком через всю его жизнь. И хоть на сегодня продолжительность жизни людей с таким диагнозом значительно увеличилась, такой жизни сопутствует множество медицинских проблем.

Функциональные и медицинские проблемы людей с диагнозом ДЦП

По достижению сорокалетнего возраста у людей с рассматриваемым заболеванием будут видны признаки раннего старения. Происходит это по причине деформации и лишнего напряжения из-за болезни. Плохо развитые органы, должны для поддержания организма работать на том же уровне, как если бы они были полностью здоровы. Из-за подобного износа некоторые системы, например дыхательная и сердечнососудистая, быстрее стареют.

Люди, имеющие ограниченные физические возможности, в четыре раза сильнее подвержены разного рода депрессиям. По мнению многих психологов это связано не с их заболеванием, а с той поддержкой, которую им оказывают, с тем как они сами справляются со своими стрессами, со своей депрессией, и то, каким они видят свое будущее. Эти факторы имеют максимальное влияние на психологическое состояние человека.

Общая слабость тела:

У людей, страдающих от ДЦП головного мозга, часто встречается сильная слабость мышц вкупе с болью, происходящая из-за деформации костей. Это может быть большой проблемой, учитывая, что таким людям для выполнения обычных действий требуется прилагать в несколько раз больше усилий.

Болевые ощущения могут носить острый характер, а также хронический. Наиболее часто боль проявляется в районе колен, бедер, вверху или внизу спины. Эта проблема людей с ДЦП проявляется незаметно для окружающих. Сам больной не может описать силу болей и места, из которых они распространяются. Потому важно обратить внимание на этот момент сразу, дабы уменьшить дискомфорт подверженного ДЦП человека.

Нарушения двигательной системы, идущие с самого детства, не причиняют никаких проблем в раннем возрасте, но становятся серьезной проблем после. Неправильное взаимодействие суставов имеют шанс в будущем перерасти в артрит с хроническими болями или остеоартроз.

Проблемы с профессией:

С каждым годом посещать рабочее место регулярно для почти всех людей с подобным диагнозом становится все сложнее. Особенно сильно это становится заметным по достижении больным среднего возраста. В некоторых случаях удается продолжить работать в том же месте, имея гибкий график, или много дней отдыха или, при возможности, работать в домашних условиях. В остальных случаях ДЦП у взрослых людей за сорок есть право досрочно выйти на пенсию.

В случае ДЦП у мужской и женской части населения имеется более высокий уровень опасности, появления новых проблем с организмом. У части таких людей есть проблемы со слухом, четверть имеет нарушения зрения. После завершения переходного возраста и формирования тела взрослого человека есть шанс искривления позвоночника или других проблем с костями. Возможны такие патологии как недержание мочи, проблемы глотания, ломкость костей, нарушения дыхательной системы, разрушения эмали зубов, что может в свою очередь вызвать и иные заболевания.

Лечение ДЦП у взрослых и у детей это непрекращающийся в течение всей жизни процесс, чьей целью является восстановление функций тех органов, чья функциональность была нарушена. Но слово «лечение» не может верно отразить суть принимаемых мер. Церебральный паралич не может быть излечен полностью в современном мире, его развитие зависит от вида заболевания, но, тем не менее, многие люди с таким диагнозом становятся полноценными участниками общества.

Как и в любой другой болезни, чем раньше начинается лечение, тем оно будет эффективнее. По достижении восьмилетнего возраста родителям следует все силы вкладывать в ребенка, так как именно до этого момента мозг активнее всего развивается и исполнение функций деформированных органов могут на себя взять здоровые органы. Лечение церебрального паралича направлено в основном на симптомы заболевания и на развитие конкретных двигательных способностей.

Лечение мужского или женского ДЦП должно начаться как можно раньше сразу же после определения диагноза. Оно должно быть непрерывным и включать в себя не только развитие двигательных процессов, а также речевых функций, коммуникативных навыков и интеллектуальных способностей.

В качестве методов используются для лечения массажи, физиотерапия и лечебная профилактическая гимнастика. Также применяются медицинские устройства, проводятся занятия с логопедом в случае проблем с речью. Обязательно посещение психолога. Если есть на то надобность, используется лечение лекарственными средствами или на крайний случай хирургическое вмешательство.

Такой спектр требуемых процедур сложно оказывать в домашних условиях. Для этого требуется помощь квалифицированных специалистов. Такую помощь можно найти в специализированных учреждениях, все это человек с диагнозом ДЦП может получить в пансионате «Новая медицина»: обеспечивается постоянная забота, проводится реабилитация, выполняются все необходимые процедуры под присмотром специалистов.

Люди с ДЦП требуют непрерывного контроля за организмом, регулярных анализов, показывающих реальную картину их физического состояния на данный момент. Возможно это только под неусыпным наблюдением за здоровьем пациента в специализированных пансионатах для людей с ДЦП, каковым является пансионат «Новая медицина».

Что такое детский церебральный паралич (ДЦП)? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Морошек Е. А., детского невролога со стажем в 13 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Детский церебральный паралич (ДЦП) — это заболевание, при котором движения у ребёнка ограничены или отсутствуют, а поддержание вертикальной позы и ходьбы затруднено. Часто сопровождается сниженным интеллектом, задержкой речи и эпилепсией.

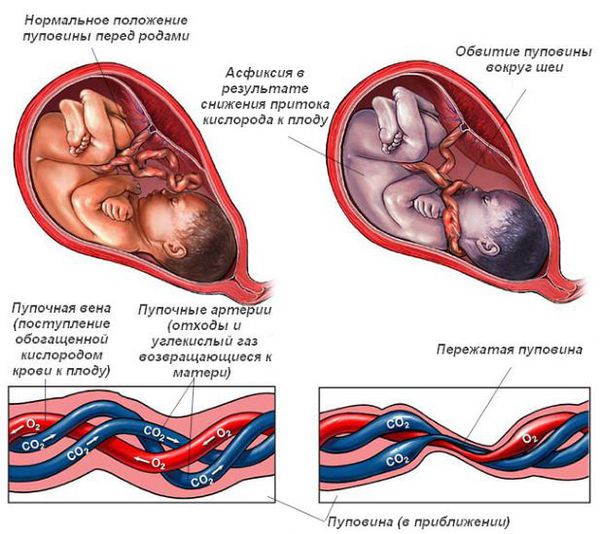

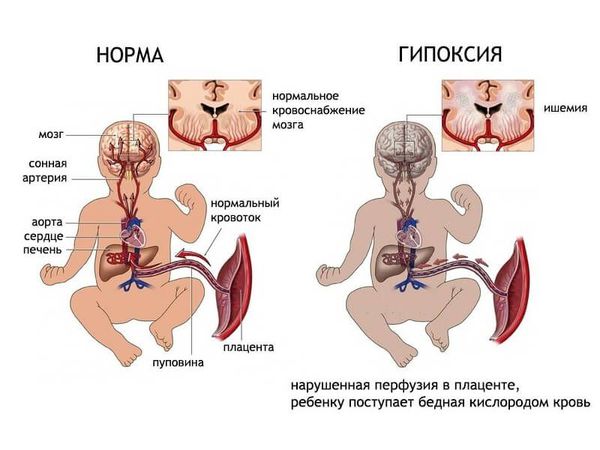

ДЦП формируется в результате пороков развития головного мозга до рождения или сразу после. Причины, которые мешают развиваться головному мозгу, патологически воздействуют на плод во время беременности или на мозг новорожденного ребёнка в первые недели жизни.

Моторные нарушения при церебральных параличах часто сопровождаются:

Единой причины формирования ДЦП не существует. Как правило, это комплекс факторов, которые повлияли на развитие и созревание головного мозга плода и ребёнка. Условно все факторы можно разделить на три основные группы:

Резус-конфликт также может стать причиной ДЦП, но только если помимо него были другие причины развития патологии.

Чем больше неблагоприятных факторов воздействовало на плод во время беременности и на ребёнка после рождения, тем выше риск формирования ДЦП. Например, гипоксия мозга плода на протяжении всей беременности может привести к недостаточному развитию головного мозга как структурно, так и функционально. К моменту рождения в головном мозге могут сформироваться кисты, которые в последующем будут играть роль очага, провоцирующего эпилепсию. Недоразвитость двигательных путей (нервов, которые отвечают за совершение движений) приводит к патологии двигательной функции.

В процесс могут быть вовлечены зоны мозга, которые отвечают за речь. Формируется системное недоразвитие речи в виде моторной или сенсомоторной дисфазии — нарушения речи с поражением корковых центров. Если повреждены моторные зоны, ребёнок понимает обращённую речь, но не может говорить (дизартрия). Если повреждены сенсорные зоны, ребёнок не понимает обращённую речь, проговаривает случайные слова. При смешанных формах может отсутствовать как способность воспринимать речь, так и разговаривать.

Симптомы детского церебрального паралича

Клиническое проявление ДЦП у детей зависит от формы заболевания и может характеризоваться самыми разными патологическим изменением мышечного тонуса:

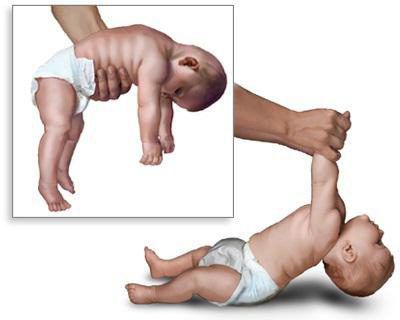

Ранние признаки формирования ДЦП можно наблюдать с рождения. По мере созревания и роста ребёнка они могут модифицироваться и проявляться по разному. К ранним признакам относятся:

Если доношенный ребенок к 3 месяцам не удерживает голову, к 6 месяцам не переворачивается, к 10 месяцам не ползает и не сидит, то обязательно нужно обратить на это внимание, не ждать пока он наверстает упущенное, а сразу обращаться к детскому неврологу.

Основные клинические симптомы уже сформированного церебрального паралича [1] :

Патогенез детского церебрального паралича

Патогенез формирования ДЦП — это сложный процесс внутриутробного и родового поражения мозга, который влечет за собой и многообразие клинических проявлений. Патоморфологические изменения в нервной системе многообразны. У 30–40 % детей имеются аномалии развития мозга:

Дистрофические изменения мозговой ткани являются следствием глубоких циркуляторных расстройств — недостаточно питания в тканях мозга из-за недостаточного кровотока мозга. Они проявляются диффузным или очаговым глиозом (смертью мозговых нейронов и замена их на неспецифическую рубцовую ткань), кистозной дегенерацией, атрофией коры больших полушарий, порэнцефалией (кистозными полостями в тканях мозга), отложениеми солей.

Наряду с описанными изменениями могут обнаруживаться недостаточно сформированная оболочка нервных проводников, нарушение разделения нервных клеток и их аксонов, патология межнейрональных связей и сосудистой системы мозга и другие изменения.

Классификация и стадии развития детского церебрального паралича

Выделяют три стадии заболевания: ранняя, начальная остаточная (резидуальная) и остаточная.

• В ранней стадии патология, возникшая у плода при внутриутробном поражении мозга или поражении в процессе родов, могут вызывать ощутимые нарушения регуляции тонуса мышц и подавлять врожденные двигательные рефлексы. Выявляется отчётливый гипертензионный синдром (повышение внутричерепного давления, которое характеризуется головной болью и раздражительностью) и судороги. Со стороны двигательной системы отмечается угнетение всех или части врожденных рефлексов: защитного — нет поворота головы в сторону, рефлекса опоры — нет выпрямления ног, хватательного рефлекса, ползания и других. Судорожный синдром может наблюдаться с первых дней жизни. Очень рано, иногда к концу второго года жизни, формируется функциональный кифоз или кифосколиоз в поясничном и грудном отделах позвоночника. Одним из наиболее тяжелых симптомов в отношении прогноза являются торсионные спазмы (медленное сокращение мышц, вытягивающее ноги, руки и туловище), которые приводят к вынужденному положению (чаще скручиванию туловища или переразгибанию туловища).

• Вторую стадию заболевания, в зависимости от причин ДЦП, рассматривают как начальную резидуальную или начальную резидуально-хроническую. Она начинается сразу после того, как проходят острые проявления. Эта стадия характеризуется тем, что установочные рефлексы не формируются или формируются недостаточно. У детей с ДЦП появление рефлексов задерживается до 2-5 лет и более, либо они не формируются совсем, в то время как тонические рефлексы продолжают нарастать. Показателен отрицательный симптом Ландау: здоровый ребенок, поддерживаемый на весу в горизонтальном положении, примерно с полугода начинает поднимать голову, разгибать туловище и выносить руки вперед; ребенок с ДЦП не может этого сделать и повисает на руках врача. Нарастают патологические содружественные движения. Проявляются контрактуры — ограничения в подвижности суставов.

Осложнения детского церебрального паралича

У детей, которые не могут самостоятельно передвигаться и часто находятся в лежачем состоянии, сохраняется высокий риск развития пневмонии, инфекций мочевыделительной системы, нейрогенных запоров, аспирации верхних дыхательных путей слюной и пищей. Эти особенности развиваются из-за низкой подвижности. Дыхание ослаблено, грудная клетка не работает так, как у здоровых детей, которые постоянно активны.

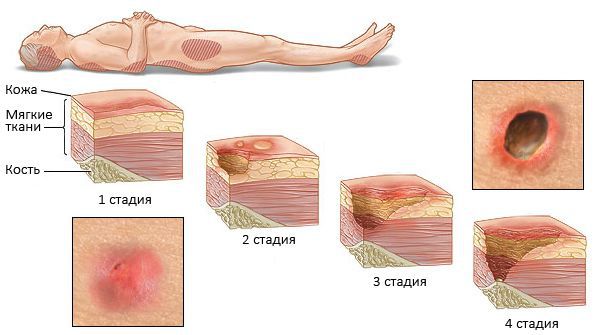

При недостаточном уходе и подвижности ребенка от сильной мышечной спастичности могут возникать пролежни — повреждение целостности кожи. Когда ребенок долго лежит в одном положении, кости под действием силы тяжести давят на мягкие ткани (мышцы, жир, кожа). Их питание (кровообращение) нарушается, и они отмирают. Профилактикой пролежней является частая смена положения, использование различных валиков и подушек, которые подкладывают под опасные места — крестец, пятки и коленные суставы.

Диагностика детского церебрального паралича

Дети первого года жизни, особенно рожденные раньше срока, требуют особого внимания со стороны врача невролога. Если ребёнок родился раньше срока, то при оценке нервно-психического развития необходимо учитывать степень недоношенности, коррегировать возраст (из фактического возраста вычитать то количество недель, которое он «не досидел» в утробе), но при этом не надеятся, что при наличии отклонений ребёнок сам компенсирует разницу. Родители объективно не могут оценить все факторы, влияющие на развитие ребёнка, и определить риск формирования ДЦП. На динамическом осмотре малышей невролог уже в первый месяц жизни может выставить риски формирования заболевания.

Головной мозг нужно обязательно обследовать с помощью нейросонографии (УЗИ головного мозга, НСГ). Она проводится у детей в период, пока остаётся незакрытым родничок (до 1,5 лет жизни), и показывает структурные изменения головного мозга.

При необходимости проводят МРТ головного мозга. Магниторезонансная томография — исследование, которое позволяет получить информацию о функции и строении мозга, выявить патологию и посмотреть, как болезнь протекает в динамике. По сравнению с НСГ, на МРТ лучше визуализируется структура мозга, что позволяет найти очень мелкие патологические образования.

ЭНМГ (электронейромиография) позволит провести дифференциальную диагностику поражения центральной нервной системы от периферической и других нейромышечных заболеваний (спинальная мышечная атрофия, миопатиия, миастения и другие).

Часто требуется консультация генетика, особенно при нормальном акушерско-гинекологическом анамнезе и родах, чтобы правильно поставить диагноз и прогноз заболевания.

Для контроля развития тазобедренных суставов необходимо проводить рентгенографию тазобедренных суставов в прямой проекции с расчетом индекса Реймерса. Это индекс миграции головки бедренной кости из вертлужной впадины, который показывает наличие подвывиха и определяет тактику ведения пациентов ортопедом (врач решает, оперировать или не оперировать в случае отклонений).

Лечение детского церебрального паралича

Можно выделить неско лько основных подходов к лечению ДЦП:

Лечебные подходы применяют в зависимости от степени тяжести ДЦП и возраста ребёнка. Функциональная терапия, консервативное ортопедическое лечение и постуральный менеджмент могут быть использованы с самого раннего возраста. Ботулинотерапия обычно применяется с 2-х летнего возраста. Применение этих подходов в сочетании с непрерывным длительным лечением и коррекцией всех коморбидных (сопутствующих) нарушений обеспечивает высокую эффективность комплексного лечения. Оральные антиспастические препараты при ДЦП часто применяют ограничено из-за развития системных побочных эффектов.

Неотъемлемой частью реабилитационного процесса детей с ДЦП является психолого-логопедическая помощь и социальная адаптация. Она заключается в о бучении детей навыкам речи, общения с другими детьми, окружающими, развитии мелкой моторики, обучении навыкам самообслуживания.

Ортопедическое лечение помогает устраненить контрактуры и деформации, а также создать рациональное положение ребенка. Лечение включает специальные лечебные укладки в часы отдыха и сна, этапную коррекцию контрактур с помощью гипсовых шин и циркулярных повязок. Большое значение имеет профилактика вторичных деформаций и контрактур у детей в период бурного роста в 5-7 лет и затем с 12-15 лет, когда отмечается тенденция к образованию и рецидиву контрактур.

При стойких контрактурах проводят оперативное лечение, но не ранее чем в 3-летнем возрасте, так как до этого происходит активный костный рост и при раннем оперативном лечении могут возникать рецидивы из-за роста ребенка. В современной нейроортопедии стараются как можно дольше отсрочить оперативное лечение, чтобы не вызвать откатов в дальнейшем.

Прогноз. Профилактика

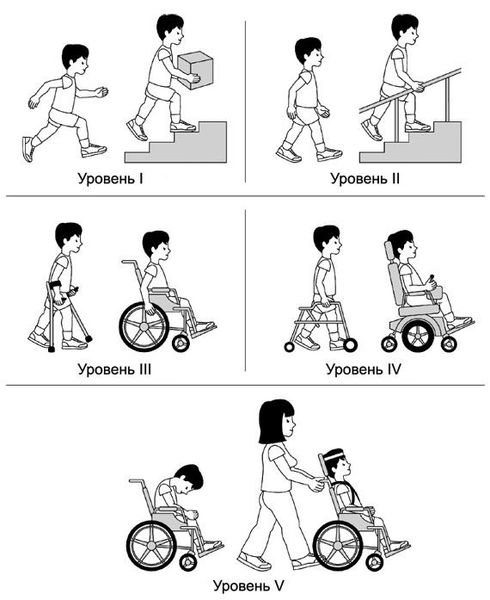

Прогноз при ДЦП определяется формой паралича. Для оценки перспектив реабилитационного лечения и социальной адаптации решающую роль играет состояние интеллекта и речевых функций пациента, а также наличие сопутствующих синдромов.

Профилактика ДЦП возможна с момента рождения ребенка и заключается в ранней реабилитации. В зависимости от тяжести можно как предотвратить формирование ДЦП, так и улучшить исход, если невозможно полностью нивелировать заболевание.

Медицинские интернет-конференции

Языки

Болевой синдром у взрослых пациентов с детским церебральным параличом

Научный руководитель: д.м.н. Антипенко Е.А.

Резюме

Ключевые слова

Статья

Актуальность. Детский церебральный паралич (ДЦП) представляет собой непрогрессирующие моторные и психоречевые нарушения, которые являются результатом поражения головного мозга в пре- и перинатальном периоде онтогенеза нервной системы (ВОЗ, 1980). Частота заболевания составляет 1,7 до 3,1 случая на 1000 детского населения [1,2]. Болевой синдром часто является причиной страдания пациентов с ДЦП: по данным литературы жалобы на боль предъявляют более 50% детей [3,4,6] и 30-80% взрослых [5]. Несмотря на это, реабилитации взрослого человека с таким диагнозом уделяют недостаточно внимания в настоящее время.

Цель: выявить распространенность, структуру и клинические особенности болевого синдрома у взрослых пациентов с ДЦП.

Материал и методы. На базе ГБУЗ НО НОКБ им. Семашко наблюдались 20 пациентов с диагнозом детский церебральный паралич в возрасте от 22 до 56 лет, средний возраст 35 лет, 8 женщин и 12 мужчин, уровни по GMFCS I-IV. У 35% пациентов имела место двойная гемипаретическая форма ДЦП, в 1/4 случаев отмечалась спастическая диплегия, гемипаретический и гиперкинетический варианты составляли по 20%.

Анализировали следующие показатели:

Результаты. Болевой синдром был диагностирован у 90% пациентов, при этом преобладали вертеброневрологические заболевания шейного и пояснично-крестцового уровня в 67% случаев (дегенеративно-дистрофические, метаболические заболевания позвоночника, аномалии и дисплазии позвоночника). У 1/3 пациентов боль была предположительно обусловлена влиянием артрогенных факторов. В обследуемой группе превалировало поражение тазобедренных и коленных суставов. Среди миогенных этиологических факторов боли, имевших место также в 1/3 случаев, были выделены спастичность и дистония. При этом дистония наблюдалась в 4 раза реже, чем спастичность. В единичных случаях отмечалась компрессионно-ишемическая невропатия срединного нерва. Интенсивность боли коррелировала с уровнем по GMFCS и была наиболее высокой у пациентов с гиперкинетической и двойной гемипаретической формами. Коморбидность в обследуемой группе была более распространена среди пациентов с ИМТ ≥ 25 и уровнем по GMFCS IV- V.

У пациентов отмечена высокая степень тревоги (средний балл 10,06 по шкале HADS) и менее выраженная депрессия (средний балл 6,18 по шкале HADS), которые усугубляли переживание боли.

Заключение. Болевой синдром при ДЦП определяется в подавляющем большинстве случаев, его локализация и патогенез различны. Преобладают вертеброгенный, артрогенный варианты и боль вследствие спастичности и дисбаланса мышц при дистонии. Следует учитывать наличие коморбидных и эмоционально-аффективных расстройств при составлении программ реабилитации данных пациентов.