Цефалгия смешанного генеза что это

Хроническая головная боль (цефалгия): симптомы и лечение

В статье будет описано, как проявляет себя хроническая головная боль, и признаком какого заболевания она может быть (их почти неограниченное количество, все болезни перечислить не получится — лишь несколько). Не обойдётся и стороной лечение.

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРС ЛЕЧЕНИЯ

Мягко, приятно, нас не боятся дети

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРС ЛЕЧЕНИЯ

Мягко, приятно, нас не боятся дети

Цефалгия, или головная боль — неприятность, которую каждый в жизни когда-либо испытывал. Связано это может быть и с получением травмы, и с перенапряжением, и с гипертонией. Но дело в том, что хроническая цефалгия (продолжающаяся в течение нескольких дней, к примеру) имеет место также быть. Об этом и поговорим.

Симптомы

Безусловно, проявлений хронической цефалгии неизмеренное количество, поскольку недугов, на которые могут указывать постоянные головные боли, также много. К примеру, доктор Шток В. Н. в 1987 г. предложил разделение на следующие виды цефалгии хронической разновидности:

Развитие медицины позволило выделить следующие признаки, на которые нужно обратить внимание в первую очередь, если человеком испытываются хронические головные боли:

Диагностика

Диагностика должна проводится специалистами для того чтобы выявить тот недуг, который мучает пациента. Для этого употребляются следующие методы:

Терапия

На сегодняшний день существует 2 способа терапии. Первый предполагает профилактику, второй — снятие симптомов внезапного приступа (как правило, применяется при лечении мигреней).

Превентивное лечение состоит в уменьшении частоты, продолжительности и тяжести болей. Сюда входят, в зависимости от патологии, такие виды терапии, как:

Важное уточнение: препараты не являются руководством к действию, поскольку в разных случаях используются те или иные медикаментозные средства. При венозной боли недопустимо применять антагонисты кальция, а при вазомоторной — венотоники. Это следует учитывать. Лечение назначает врач на основании диагноза.

С развитием ботулинотерапии была доказана эффективность ботулотоксина при хронической мигрени. В США уже проведены операции с инъекцией ботокса и удалением тройничного нерва, после чего мигрень у пациента исчезала.

Кроме того, применятся массаж, лечебная физкультура, психологические методы терапии. Психотерапия эффективна в случае, если у больного есть заболевание, сопутствующее болезни, а также, если нет реакции со стороны пациента на медикаментозное лечение.

Цефалгия

Цефалгия (головная боль) – часто встречающийся обособленный симптом состояния человеческого организма или следствие прогрессирования другого заболевания. Головные боли имеют разный характер, периодичность, интенсивность, место дислокации. Хорошо снимаются

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРС ЛЕЧЕНИЯ

Мягко, приятно, нас не боятся дети

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ НА КУРС ЛЕЧЕНИЯ

Мягко, приятно, нас не боятся дети

Цефалгия, она же головная боль, – достаточно распространенный неспецифический симптом различных заболеваний или патологических состояний, который характеризуется болевыми ощущениями в области головы, основания шеи или самой шеи.

Сам по себе головной мозг болеть не может, так как не содержит болевых рецепторов. Цефалгия возникает в одной из областей головы: черепе (надкостнице), мышцах, нервах, артериях или венах, подкожной ткани, глазах, в носу, на слизистых оболочках. Затем нервные сигналы передаются в соответствующий участок мозга, распознаются, и боль как бы проецируется из патологического участка в головной мозг.

Наиболее часто в медицинской практике встречаются первичные головные боли (возникающие сами по себе без какого-либо возбудителя). Они имеют специфический характер, могут локализоваться в определенной части головы, иметь разную продолжительность, накатывать с определенной периодичностью или возникать совсем неожиданно. Как правило, такой болевой синдром хорошо купируется анальгетическими препаратами и в клинику лечения головной боли пациент обращается редко.

Вторичные головные боли возникают на фоне другого прогрессирующего заболевания, например, менингита, энцефалита, гипертонии или гипертензии, нарушения в работе мышц шеи. лечение головных болей всегда отмечается во время и после травм черепа или сотрясения головного мозга, а также при патологиях и лечении шейного отдела позвоночника. Эти цефалгии имеют свои особенности и сопровождаются другими симптомами (головокружением, тошнотой, расстройством зрительных и слуховых функций, повышением артериального давления, пр.).

Классификация цефалгии по патогенетическим признакам

Медики предлагают следующую классификацию головных болей по этиологии их возникновения и симптоматике:

Сосудистая цефалгия имеет пульсирующий характер, сдавливает, появляется ощущение «стучащих молоточков» в голове, головокружение, тошнота. Наблюдаются расстройства координации движений, зрительной функции (потемнение, мелькание «бабочек» или «круги» перед глазами), бледность кожи у гипотоников и покраснение у гипертоников.

Характеризуется тупыми сдавливающими ощущениями в лобной части или по всей голове, усиливается при физических действиях, ярком свете и шуме.

Ощущения распирающие, идущие из глубины головы. Усиливаются при напряжении, изменении положения тела, резких движениях, наблюдается головокружение, расстройство походки, зрения, слуха.

Общая интоксикация вызывает сильную цефалгию сопровождаемую, как правило, лихорадкой, жаром, спутанностью сознания.

При наличии других сопутствующих цефалгии «тревожных» симптомов (нарушения сна, неожиданный временный паралич конечностей, мышечная слабость, нечеткость зрения или его потеря, резь в глазных яблоках или кровоизлияние) не стоит тянуть время, а следует немедленно пройти полное медицинское обследование в центре головной боли. Болевой синдром в районе головы может свидетельствовать о внутричерепном кровоизлиянии или инсульте, гематоме или опухоли мозга, вывихе нижней челюсти или тромбозе синусов твердой оболочки головного мозга и других заболеваниях.

Диагностика и лечение цефалгии

В большинстве случаев первичная головная боль лечится анальгетиками или спазмолитиками, большого значения пациенты ей не придают и в больницу обращаются редко. Вторичные цефалгии требуют специфического лечения, длительного наблюдения за больным, сбора анамнеза и прохождения клинических исследований. Для выявления очагов патологической активности и исключения невротической этиологии боли проводится электроэнцефалографическое обследование или КТ без применения контрастного вещества.

Практически при всех хронических затяжных и интенсивных приступах головной боли показана томография головного мозга. При необходимости лечащий врач может назначить люмбальную пункцию для изучения спинномозговой жидкости.

При часто повторяющихся болях, причина которых не установлена, пациенту рекомендуют вести дневник, где будет отмечаться характер боли, интенсивность, сопутствующие симптомы, факторы, влияющие на облегчение или усугубление состояния. Хронические боли купируются комплексным лечением, которое состоит из медикаментозных препаратов и сеансов мануальной терапии (иглоукалывания, акупунктуры, релаксотерапии, массажа и пр.).

Самолечение цефалгии и бесконтрольное принятие обезболивающих препаратов может повлечь за собой возникновение так называемых лекарственных головных болей, образуя, таким образом, замкнутый круг в попытке вылечить недуг.

Головная боль напряжения: признаки, лечение и клинические рекомендации

Что такое головная боль напряжения?

Механизмы и виды тензионной головной боли

Причины головной боли напряжения

Головная боль напряжения имеет многофакторную природу, но точные механизмы ее возникновения до сих пор не определены.

Считается, что факторы окружающей среды влияют на развитие эпизодической головной боли больше, чем на формирование хронической формы, в то время как генетические факторы, по-видимому, играют важную роль в развитии именно хронической тензионной боли.

Болезненность перикраниальных (черепных) мышц, сопутствующие эмоциональные расстройства и механические нарушения позвоночника и, особенно, шеи могут быть сопутствующими причинными факторами.

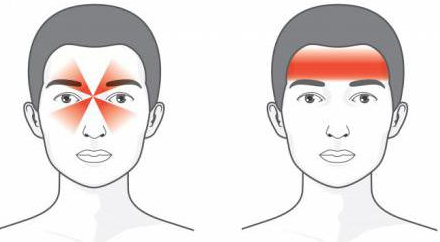

Рис.1 Головная боль напряжения

Патофизиология возникновения боли

Таким образом, стимулы от мышц, которые обычно безвредны, ошибочно принимаются за боль при хронической тензионной боли.

Виды тензионных болей

Головные боли напряжения могут быть эпизодическими или хроническими:

2. Хронические головные боли напряжения возникают ≥ 15 дней в месяц.

Симптомы головной боли напряжения

Цефалгия напряжения описывается как давление или стеснение в разных зонах головы, ощущается в виде повязки на голове или “сжимания в тисках”, часто возникает с обеих сторон в затылочной или лобной области и распространяются по всей голове, иногда переходит на область шеи или начинается от нее.

Боль этого вида обычно бывает слабой или умеренной. В отличие от мигрени, головные боли напряжения не сопровождаются тошнотой и рвотой, не усугубляются физической активностью, светом, звуками или запахами.

Провоцирующими факторами тензионных цефалгий могут быть:

Диагностика

Диагностика головной боли напряжения основана на характерных симптомах и обычном врачебном обследовании, которое включает и неврологическую оценку. Потенциальные провоцирующие факторы хронической головной боли напряжения следует выявлять и лечить.

Диагностические критерии ГБН8

(Международная классификация головной боли, 2018 г.)

A. Длительность от 30 минут до 7 дней

B. Боль имеет как минимум 2 из следующих характеристик:

1. двусторонняя

2. сжимающая/давящая (непульсирующая)

3. интенсивность боли от легкой до умеренной

4. обычная физическая нагрузка не усиливает боль

C. Наличие 2 обязательных симптомов:

1. отсутствие тошноты или рвоты

2. только фотофобия или только фонофобия

D. Не соответствует критериям других видов боли

Специфическими «симптомами тревоги» при головной боли являются:

Тем не менее, исследование головного мозга могут проводить при неострой головной боли при любом из следующих состояний:

Лечение

Лечение тензионной головной боли включает:

Медикаментозное лечение

Медикаментозное лечение тензионной головной боли ограничено, однако у многих людей оно может оказывать положительный эффект. Используются лечебные средства для устранения и профилактики болевых приступов, однако препараты для купирования боли нужно применять с осторожностью, так как при частых эпизодах головной боли есть риск развития лекарственно индуцированной цефалгии.

Для устранения болевых приступов наиболее эффективны такие группы фармпрепаратов, как анальгетики (обезболивающие) и нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Использовать эти препараты можно только, когда эпизоды боли возникают не чаще 2 раз в неделю и суммарно не более 8 дней в месяц. При этом, такие препараты, например, как ацетилсалициловая кислота, нельзя использовать дольше 2 недель в месяц, так как:

Немедикаментозное лечение

Ношение очков. Пациенты, у которых ГБН имеет в основе компонент зрительного перенапряжения и которым показано ношение очков, должны их носить или использовать для работы.

Акупунктура. Метод оказывается эффективным у некоторых людей, однако требует тщательного индивидуального подхода.

Психотерапия. Так как головная боль напряжения почти всегда имеет эмоционально-психологический компонент, индивидуально подобранные психотерапевтические методики оказываются очень эффективны у пациентов с хронической тензионной болью. Например, когнитивно-поведенческая терапия сочетает в себе принципы когнитивной терапии, которая учит человека выявлять, оценивать и лучше реагировать на свои негативные мысли и убеждения, а также поведенческую терапию, которая развивает новые и адаптивные способы поведения.

Релаксация. Техники расслабления основаны на идее, что нежелательный результат, такой как головная боль, можно уменьшить или избежать, изменив физиологические реакции и уменьшив возбуждение нервной системы. Различные формы релаксации включают:

Клинические рекомендации и прогноз

Индивидуально подобранная профилактическая терапия позволяет значительно облегчить течение тензионной головной боли, нормализовать самочувствие и качество жизни у большей части людей, страдающих цефалгией.

Важными компонентами предупреждения приступов боли и их прогрессирования являются:

Лечение головной боли

Головные боли (ГБ) — это одна из наиболее распространенных жалоб, с которыми больные обращаются к врачу. 85% населения периодически испытывают ГБ, а 20—30% из них отмечают снижение социальной и трудовой активности и нуждаются в квалифицированном лечен

К счастью, тяжелые органические заболевания являются причиной развития головной боли всего у 8% больных: опухоль, черепно-мозговая травма, инфекция и др. В остальных случаях пациенты страдают от первичных ГБ, среди которых наиболее распространены головные боли напряжения (ГБН) — 54%; мигрень (М) — 38%.

Обследование

При сборе анамнеза необходимо выяснить:

Кроме того, следует выявить сопутствующие заболевания, а также узнать, имеют ли место конфликтные и психотравмирующие ситуации дома и на работе.

Врач оценивает сознание, интеллект, настроение пациента, измеряет АД, сопоставляя факт подъема давления со временем возникновения ГБ.

Отмечают наличие отеков мягких тканей лица, цианоз видимых слизистых, свидетельствующий о наличии венозной недостаточности.

Проверяют, нет ли менингеальных симптомов и очаговых неврологических знаков, в виде расстройств движения, координации и чувствительности.

Важно также провести офтальмологическое исследование — проверить поля зрения, остроту, наличие отека зрительных нервов.

Кроме того, пальпируют перикраниальные мышцы и мышцы верхнего плечевого пояса.

Среди инструментальных исследований наибольшую диагностическую ценность имеют КТ и МРТ исследования головы, позволяющие определить наличие опухоли, сосудистого заболевания (субарахноидальное кровоизлияние, внутримозговое кровоизлияние) и других органических заболеваний, при которых головная боль является ведущим клиническим симптомом.

Проводят общий анализ и биохимическое исследование крови.

ЭЭГ, М-ЭХО, РЭГ могут иметь лишь вспомогательное диагностическое значение.

Следует отметить, что основная цель параклинического исследования — это выявление признаков соматического или неврологического заболевания, которое, возможно, стало причиной головной боли. Другими словами, необходимо исключить вторичный, симптоматический характер головной боли. При отсутствии клинических и параклинических признаков органического заболевания речь идет, вероятнее всего, о первичной головной боли.

Симптоматические головные боли

Диагностическими критериями симптоматической ГБ являются:

Кроме того, следует выяснить, является ГБ первичным симптомом или имеет место ГБ иного типа, непосредственно связанная с началом или обострением основного заболевания и исчезает ли ГБ при успешном лечении основного заболевания.

Головные боли при черепно-мозговой травме

Говоря о диагностике посттравматической ГБ, будет уместно вспомнить латинскую пословицу: «После того, не значит вследствие того». Посттравматическая ГБ появляется впервые через 14 дней после травмы. Острые посттравматические боли могут быть обусловлены внутричерепными гематомами, травматическим субарахноидальным кровоизлиянием, ушибом мозга, а также повреждением поверхностных тканей и возникающими в них воспалительными и сосудистыми нарушениями. При исчезновении болевого синдрома через восемь недель после травмы можно говорить об острой посттравматической ГБ, при большей ее длительности диагностируют хроническую посттравматическую ГБ. Хронические посттравматические боли не зависят от тяжести травмы, могут сохраняться в течение месяцев или лет, иметь прогрессирующее течение, другими словами, приобретают самостоятельный характер.

В ситуации, когда ГБ развивается более чем через 14 дней, чаще в отдаленном периоде ЧМТ — через несколько месяцев после травмы, патогенез ее, как правило, не связан с непосредственно травматическим воздействием. Перенесенная ЧМТ обладает сильным стрессорным воздействием, в результате чего наиболее часто возникает головная боль напряжения, имеющая психогенную природу, реже — мигренеподобные боли. Боль носит самый разнообразный характер: тупая, давящая, сверлящая, реже — пульсирующая. Локализация диффузная, может мигрировать, крайне редко наблюдается гемикрания. Болевой синдром чаще постоянный, приступы отмечаются крайне редко.

Хроническая посттравматическая боль или головная боль, возникшая в отдаленном периоде ЧМТ, тесно связана с эмоциональным состоянием пациента и зачастую обусловлена имеющейся у него депрессией. Важнейшее значение для их успешной терапии является назначение антидепрессантов; «традиционные» в таких случаях противовоспалительные, сосудистые и дегидратирующие средства, как правило, малоэффективны.

ГБ, связанные с артериальной гипертензией

Сложной задачей является определение причины головной боли у пациентов, страдающих артериальной гипертензией. С одной стороны, ГБ представляет собой важнейший клинический признак повышения артериального давления, с другой — очень часто у пациента, страдающего АГ, отсутствует корреляция между частотой и интенсивностью ГБ и повышением АД, а прием гипотензивных средств не снижает интенсивность головной боли. Часто артериальная гипертония протекает вообще без головной боли. Многочисленные исследования, проведенные на пациентах, страдающих АГ, позволили сделать вывод, что хроническая АГ средней или даже высокой степени тяжести не является причиной головной боли. ГБ, обусловленная АГ, может возникать при резком подъеме артериального давления (повышение диастолического давления более чем на 25%) и исчезает через 24 ч после его нормализации. Такие колебания АД отмечаются при кризовом течении АГ, гипертоническом кризе, наличии феохромоцитомы, эклампсии. Чаще у пациентов с АГ головные боли имеют смешанный характер — ГБ, связанные с резкими подъемами АД, могут сочетаться с ГБ, обусловленными венозной недостаточностью, первичными головными болями, прежде всего с головной болью напряжения (ГБН).

Гипертензионные головные боли

Повышение внутричерепного давления является важным фактором патогенеза головной боли и возникает в большинстве случаев в результате развития таких грозных заболеваний, как опухоль мозга, воспалительные заболевания мозга (менингиты, арахноидиты, энцефалиты, абсцесс мозга), которые при отсутствии адекватного и своевременного лечения могут привести к смерти больного.

Гипертензионные головные боли имеют характерную клиническую картину.

При анализе головной боли, прежде всего, следует обращать внимание на наличие «симптомов опасности», которые свидетельствуют о возможном прогрессирующем неврологическом органическом страдании с развитием внутричерепной гипертензии и вторичном характере головной боли:

«Симптомы опасности» требуют детального неврологического и офтальмологического обследования, а также нейровизуализации (КТ, МРТ) для исключения текущего органического процесса.

Первичные головные боли

Первичные головные боли можно рассматривать как самостоятельные заболевания. Успешная диагностика типа первичной головной боли осуществляется путем детального анализа симптомов головной боли: ее длительности, интенсивности, локализации и характера, динамики во времени, сопровождающих симптомов и провоцирующих факторов. Специфических для различных типов первичной головной боли параклинических признаков не выявлено, лишь сложные психофизиологические исследования позволяют описать наиболее характерные для отдельных ее видов нейрофизиологические изменения.

Головная боль напряжения

Термин «головная боль напряжения» (ГБН) пришел из международной классификации ГБ 1988 г. Ранее врачи использовали следующие синонимы: психомиогенная боль, головная боль от мышечного напряжения, стрессорная головная боль, простая головная боль, эссенциальная головная боль, идиопатическая головная боль, психогенная головная боль. Диагностика ГБН основывается на характерной клинической картине: ГБ носит неприступообразный характер с длительностью эпизодов боли от 30 мин до семи дней. Боль сдавливающая, стягивающая (не пульсирующая), как правило, средней интенсивности (боль ухудшает работоспособность, но не приводит к прекращению деятельности). Локализация двусторонняя: лобно-височная, теменно-височная, каска, шлем, обруч, капюшон. Боли не усиливаются от повседневной физической активности. Может сопровождаться анорексией, фото- и фонофобией, однако эти симптомы возникают не всегда, в отличие от мигрени. Клиническое неврологическое и параклиническое исследования органической неврологической симптоматики не выявляют.

Выделяют эпизодическую (частота приступов менее 15 дней в месяц) и хроническую (частота более 15 дней в месяц) формы. В хроническую форму ГБН чаще перерастает эпизодическая; дебют заболевания сразу с хронической формы относительно редок. Важное значение в патогенезе ГБН имеет напряжение перикраниальных мышц, в связи с чем принято также выделять ГБН с напряжением и без напряжения перикраниальной мускулатуры, которое диагностируется путем пальпации.

В патогенезе головной боли напряжения ведущую роль играют психические расстройства, среди которых лидирует депрессия. Психические нарушения обуславливают изменение соотношения активности ноци- и антиноцицептивных систем организма, что приводит к повышению восприимчивости к боли. Напряжение перикраниальных мышц создает дополнительный афферентный болевой поток, участвующий в симптомообразовании.

Для лечения ГБН используются как немедикаментозные, так и медикаментозные средства.

Немедикаментозная терапия: психотерапия, биологическая обратная связь (БОС), мануальная терапия (постизометрическая релаксация), иглорефлексотерапия (ИРТ), фототерапия, гимнастика с акцентом на шейном отделе позвоночника, массаж, физиотерапия.

Медикаментозная терапия:

Лечение психотропными средствами должно проводиться длительно, сроком не менее шести недель, а в большинстве случаев — в течение двух–трех месяцев. Сирдалуд следует назначать в течение двух–четырех недель пациентам, имеющим напряжение перикраниальных мышц, возможно его сочетание с психотропными средствами. Анальгетики целесообразно использовать лишь для купирования интенсивной головной боли, при этом пациент должен быть предупрежден о возможности развития лекарственной зависимости при длительном их применении.

При эпизодической ГБН приоритет имеют немедикаментозные методы лечения, а из медикаментов — анксиолитики. При выраженном напряжении перикраниальных мышц используют миорелаксанты. При хронической форме ГБН препаратами выбора являются антидепрессанты, возможно их сочетание с миорелаксантами при мышечном напряжении. Наиболее эффективна комплексная терапия с использованием как медикаментозных, так и немедикаментозных средств.

Мигрень

Это заболевание известно человечеству более 3000 лет. В папирусах древних египтян обнаружены описания мигренозных приступов, а также прописи лекарственных средств, используемых для лечения этого заболевания. Несмотря на это в патогенезе мигрени до сих пор многое остается загадкой. Практикующие врачи и пациенты, страдающие мигренью, не имеют четкого представления о том, излечима ли мигрень; какие современные лекарственные средства наиболее эффективно снимают болевой мигренозный приступ; всех ли больных с мигренью нужно лечить и как.

Мигрень является вторым по частоте видом первичной головной боли после головной боли напряжения (ГБН). Мигренью страдают 18% женщин, 6% мужчин и 4% детей. Сам термин «мигрень» произошел от греческого «гемикрания» и был предложен Галеном.

Критерии диагностики мигрени были предложены Международным обществом по изучению головной боли в 1988 г.:

Мигрень является наследственно обусловленным заболеванием, на течение которого оказывает влияние ряд внешних и внутренних факторов. Провоцировать мигренозный приступ могут такие факторы, как эмоциональный стресс, изменение погодных условий. Большинство женщин отмечают связь мигренозных приступов с менструальным циклом, а в 14% случаев описывают «менструальную» мигрень, при которой приступ возникает исключительно за несколько дней или во время менструации. Избыток или недостаток сна часто провоцирует приступ мигрени, в то же время сон может оказывать и лечебное воздействие — облегчать или даже полностью купировать атаку. У 20% пациентов мигренозную атаку могут провоцировать пищевые продукты — красное вино, пиво, шампанское, шоколад, орехи, сыр и др. В этих продуктах в большом количестве содержится тирамин (тирамин-зависимая мигрень), влияющий на тонус сосудов.

Патогенез мигрени чрезвычайно сложен, и многие его механизмы до конца не изучены. Современные исследователи полагают, что церебральные механизмы являются ведущими в возникновении мигренозного приступа. У пациентов с мигренью предполагается наличие генетически детерминированной лимбико-стволовой дисфункции, приводящей к изменению взаимоотношения анти- и ноцицептивной систем, со снижением влияния последней. Перед приступом происходит нарастание уровня мозговой активации, с последующим снижением ее во время болевой атаки. Одновременно наблюдается активация тригемино-васкулярной системы с той или с другой стороны, что и определяет гемикранический характер боли. В периваскулярных окончаниях тройничного нерва при его активации выделяются вазоактивные вещества: субстанция Р, кальциотонин, вызывающие резкое расширение сосудов, нарушение проницаемости сосудистой стенки и инициирующие процесс нейрогенного воспаления (выделение в периваскулярное пространство из сосудистого русла ноцицептивных веществ: простагландинов, брадикининов, гистамина, серотонина и др.). Известна особая роль, которую играет в развитии мигрени серотонин. Перед приступом усиливается агрегация тромбоцитов, из которых высвобождается серотонин, что приводит к сужению крупных артерий и вен и расширению капилляров (что является важнейшим фактором развития первой фазы приступа). В дальнейшем, вследствие интенсивного выделения серотонина почками, содержание его в крови снижается, что обуславливает вместе с другими факторами дилатацию и атонию сосудов. Боль при мигрени, таким образом, является следствием возбуждения афферентных волокон тройничного нерва, расширения сосудов и возникает в результате выделения ряда биологически активных ноцицептивных веществ, участвующих в формировании нейрогенного воспаления. Процесс этот циклический, и в его генезе ведущая роль принадлежит церебральным механизмам.

Значительные успехи, достигнутые в изучении патофизиологии мигрени, служат базой для современной фармакотерапии мигренозных цефалгий. Лечение мигрени складывается из купирования приступа и профилактического лечения в межприступный период. Основными требованиями, предъявляемыми к современным средствам, являются эффективность, безопасность, быстрота действия.

Купирование мигренозной атаки. Для купирования приступов мигрени используют три группы препаратов. При легкой и средней интенсивности приступах могут быть эффективны препараты первой группы: парацетамол, ацетилсалициловая кислота (АСК) и ее производные, а также смешанные препараты: седальгин, пенталгин, спазмовералгин и др. Действие этой группы препаратов направлено на уменьшение нейрогенного воспаления, подавление синтеза модуляторов боли (простогландинов, кининов и др.), активацию антиноцицептивных механизмов мозгового ствола. При их применении необходимо помнить о противопоказаниях к назначению АСК: наличии заболеваний желудочно-кишечного тракта, склонности к кровотечениям, повышенной чувствительности к салицилатам, аллергии, а также о возможности развития лекарственной ГБ при длительном и бесконтрольном использовании этих средств.

Во вторую группу входят препараты дигидроэрготамина, обладающие мощным сосудосуживающим действием. Благодаря действию на серотониновые рецепторы, локализованные в сосудистой стенке, эти препараты предотвращают нейрогенное воспаление и тем самым купируют мигренозную атаку.

Третью группу составляют специфические антимигренозные средства — селективные агонисты серотонина (имигран, зомиг, нарамиг). Они обладают избирательным воздействием на серотониновые рецепторы мозговых сосудов, предотвращают выделение субстанции Р из окончаний тройничного нерва и нейрогенное воспаление. Имигран применяется в таблетированной (таблетки по 100 и 50 мг) и инъекционной (по 6 мл подкожно) форме. Зомиг назначается в таблетках по 2,5 мг. Побочные явления: чувство покалывания, давления, тяжести в разных частях тела, гиперемия лица, усталость, сонливость, слабость. Эффект наступает через 20—30 мин, максимум через 1 ч купируются самые тяжелые приступы. Нарамиг (таблетки по 2,5 мг) обладает сходным с зомигом механизмом действия, однако при его применении реже отмечается возврат приступов мигренозной боли.

Препараты второй и третьей группы являются в настоящее время базовыми средствами, использующимися для купирования мигренозных приступов.

Профилактика мигрени

Профилактическое лечение в межприступном периоде проводится больным, у которых атаки наблюдаются два раза в месяц и более. При этом необходимо курсовое лечение длительностью два-три месяца. Пациентам, страдающим редкими мигренозными приступами, профилактическая терапия не показана. Основной задачей профилактического лечения является снижение частоты приступов, уменьшение их интенсивности и улучшение качества жизни пациентов в целом. Задача излечения от мигрени при этом не ставится в силу наследственной природы заболевания.

Для профилактической терапии используются немедикаментозные методы, а также различные фармакологические средства. Среди немедикаментозных методов можно упомянуть диету с ограничением употребления продуктов, содержащих тирамин (сыр, шоколад, красное вино, цитрусы и т. д.); гимнастику с акцентом на шейном отделе позвоночника; массаж воротниковой зоны; водные процедуры; иглорефлексотерапию; мануальную терапию; биологическую обратную связь.

Фармакологическое профилактическое лечение мигрени включает использование препаратов различных фармакологических групп, которые индивидуально подбирают каждому пациенту с учетом провоцирующих факторов, сопутствующих заболеваний, эмоционально-личностных особенностей, а также патогенетических факторов мигрени. Наиболее широко используются β-блокаторы (анаприлин или обзидан); блокаторы кальциевых каналов (нимотоп, верапамил); антидепрессанты (амитриптилин); антиконвульсанты (депакин); антагонисты серотонина (метисергид, сандомигран, пиритол). Возможно применение небольших (антиагрегантных) доз аспирина (по 125—250 мг ежедневно), у пациентов более старшего возраста хорошие результаты дает назначение ноотропных препаратов (ноотропил, пикамилон), при наличии аллергии — антигистаминные препараты. Наличие мышечно-тонического или миофасциального синдрома в перикраниальных мышцах и мышцах верхнего плечевого пояса на излюбленной стороне боли обуславливает необходимость назначения миорелаксантов (сирдалуда), так как активация триггера может провоцировать типичный мигренозный приступ. Наиболее эффективной профилактикой мигренозной цефалгии является сочетание нелекарственных и лекарственных методов лечения. Эффективное и безопасное купирование мигренозных атак в сочетании с профилактической терапией у пациентов с частыми приступами позволяет значительно улучшить качество жизни пациентов, страдающих этим наследственно обусловленным заболеванием.

КАФФЕТИН

Состав: 1 таблетка содержит пропифеназона 210 мг, парацетамола 250 мг, кофеина 50 мг и кодеина фосфата 10 мг.

Показания: болевой синдром малой и средней интенсивности различного генеза (в т.ч. головная и зубная боль, мигрень, невралгии, миалгии, альгодисменорея, послеоперационные и посттравматические состояния), лихорадка при простудных заболеваниях, гриппе, артралгия, ишиалгия.

Анальгезирующий эффект комбинации развивается быстрее, чем препаратов сравнения. Каффетин хорошо переносится больными, не вызывает побочных эффектов.

Обратите внимание!

А. М. Вейн, доктор медицинских наук, профессор

Е. Г. Филатова, доктор медицинских наук, профессор

ММА им. Н. М. Сеченова, Москва