людие мои что сотворих вам

Толкование паремии из книги пророка Михея

Содержание

Пророк Михей, как видно из начальных слов его книги, жил в города Морасфе, принадлежавшем колену Иудину (И. Нав. XV, 14 ); пророческое служение проходил при Иудейских царях Иоафаме, Ахазе и Езекии (758–690 гг.), до первых лет царствования Езекии судя по тому, что о разрушении Самарии, которое последовало на 6-м году сего царствования, говорится в книге Михея, как о будущем (VII, 5–8). Современниками Михея были пророки Исаия и Осия. – В книге Михея кроме обличений, направленных против пороков, господствовавших в царстве Иудейском и Израильском, содержатся предсказания о разрушении Самарии, столицы Израильского царства (I, 6–7; VI, 13–17) и Иерусалима (III, 12; VII, 13), о переселении Иудеев в Вавилон (IV, 9–10), о возвращении из Вавилонского плена и собрании остатков Израиля (II, 12–13), о превознесении горы дома Господня, или о славе Христовой Церкви (IV, 1–5), и о Владыке Израилевом, имеющем родиться в Вифлееме, т. е. о Христе (V, 2).

Из книги Михея заимствованы две паримии.

I. Паримия в праздник Преполовения (Мих. 4:2–3, 5, 6:2–4, 8, 5:4)

В сей паримии содержится предсказание о всемирном торжестве Евангельского закона и обличение Израиля в неблагодарности Господу.

Это пророчество о славе Сиона и Иерусалима почти буквально сходно с пророчеством Исаии. Оба пророка созерцают последние дни ( Мих. 4:1 ; Ис. 2:2 ), т.е. дни явления в мир Христа, с наступлением которых окончится период ветхозаветной Церкви. Оба предрекают, что в Иерусалим, к горе храма Господня, будут стекаться со всех сторон многие народы, и здесь, как в средоточии истинного Богопочтения, учиться познанию истины, ибо действительно от Сиона изыдет закон, и слово Господне из Иерусалима. Под законом и словом Господним разумеется учение Евангельское о спасении людей. Оно будет возвещено с Сиона – горы Господней подобно тому, как с горы Синая произнесены заповеди ветхозаветного закона. Разность в том, что синайские законы даны были одному избранному народу, но Евангельский закон, имеющий произойти из Иерусалима, от горы Сиона, предназначен для распространения между всеми народами. Апостолы пронесут слово Евангелия во всю вселенную, по заповеди Христовой: шедше научите вся языки, учаще их блюсти вся, елика заповедах вам ( Мф. 28:19–20 ). – Законодатель Нового Завета будет вместе Судиею среди народов: и рассудит среде людей многих и изобличит языки крепки даже до земли дальния. Это значит, что суд Евангелия будет простираться даже на международные отношения. Возникающие между народами распри будут решаться в духе Евангелия, т.е. миролюбиво. Не легко будет подчиниться этому суду народам крепким, привыкшим относиться высокомерно к народам слабым, поступать с ними по праву сильного. Евангелие не будет потворствовать этому высокомерию: оно будет беспристрастно и строго обличать сильных в употреблении насилия против слабых, и склонять одних к тому, чтобы не обижали других. И рано или поздно сила суда Евангельского восторжествует над враждою народов. Настанет время, когда народы, соединенные верою во Христа, перестанут воевать, перекуют мечи свои на сохи, и копья на серпы, о чем говорится далее в остальной части того же стиха, не вошедшей в паримию.

В предшествующем сим словам стихе 4-м, не вошедшем в состав паримии, имеющем однако необходимую с ними связь, говорится о наступление времени всеобщего мира и безопасности от врагов: и почиет кийждо под лозою своею, и кийждо под смоковницею своею, и не будет устрашающаго, зане уста Господня глаголаша сия. В связи с этими словами смысл следующего за ними рассматриваемого стиха может быть изложен так: обетование о мире и безопасности непременно должно исполниться, хотя бы не все народы покорились Евангелию и перестали идти прежним путем, путем суеверия. Пусть они идут своим путем, это не грозит с их стороны опасностью нашему миру и безопасности, если только мы пойдем во имя Господа Бога нашего в век, т.е. если будем всегда (в век) поступать или устроять свою жизнь во славу Господа, прославлять Его святое имя верностью Ему, ревностью об исполнении Его заповедей. Сохраняя верность истинному Богу, мы будем находиться под Его покровом: Он не допустит, чтобы другие народы могли повредить нашему миру и благосостоянию. Идя своим путем, они спокойно будут смотреть на нас, не дерзнут нападать на тех, кому Господь покровительствует.

В сем стихе и последующих Господь обличает избранный народ в неблагодарности к Нему, с целью показать, что доколе эта неблагодарность будет продолжаться, дотоле и обетования о мире и благосостоянии будут оставаться без исполнения. Господь призывает в свидетели этой возмутительной неблагодарности горы и долины (дебри), служащие основанием земли, подобно тому, как нижняя часть здания служит основанием или опорою его. Если бездушные твари приглашаются внимать обличениям, относящимся к одним людям, то этим дается знать людям важность этих обличений, так что если бы они пренебрежены были людьми, их устыдили бы бездушные существа – горы и долины и все, что находится на них. Все создано на службу человеку, на пользу ему, а он неблагодарный не ценит этой милости Божией, не благоговеет пред Господом, Которому всем обязан; получая разнообразные блага от тварей, забывает Творца, Ему не служит, хотя самому человеку служат покоренные его власти твари. Какая возмутительная неблагодарность! Как не стыдно человеку в виду гор и долин оскорблять Творца неповиновением Его святой воле, даже осквернять эти горы и долины поставлением на них идолов и поклонением пред ними! – Яко суд Господень к людем Его и со Исраилем претися имать. Горы и долины призываются быть свидетелями того, как Господь будет судиться с Своим народом, как будет препираться (претися), разбирать, кто прав, Он ли – Господь, обличающий людей в грехах и беззакониях, или люди, беззакониями и грехами оскорбляющие Господа. Нет сомнения, что Господь праведен в словесех Своих и преподобен во всех делех Своих, и люди, поступающие вопреки Его святой воле, должны смиренно признать свою виновность, свою безответность пред Тем, Кто во свидетельство Своей правды призывает горы и долины.

Люди Израильские отступили от истинного Бога, променяли служение Ему на служение ложным богам. Что может быть возмутительнее? Что могут сказать в свое оправдание преступники? Могут ли они обвинить Господа в чем-нибудь таком, за что дерзнули оставить Его? Господь требует от них ответа на вопрос: какое зло Он сделал им? Чем оскорбил их, т.е. не сделал ли какую-либо несправедливость, за которую они сочли себя в праве огорчаться на Него?

Не дожидаясь ответа от Израильского народа на предложенный ему выше вопрос, Господь в оправдание Свое Сам указывает на Свои благодеяния ему, которые обязывали народ быть верным Ему. Главное из сих благодеяний есть изведение Евреев из Египта, из этого дома работы. Домом работы, или рабства, Египет со времен Моисея называется ( Исх. 12:10 ) потому, что в Египте Евреи, подобно преступникам заключенным в темницу, употребляемы были на невольнические тяжелые работы, как бы в наказание за преступление. Евреи не могли избавиться от этой неволи собственными силами. Один Господь мог это сделать для них чрез Своих избранников – Моисея и Аарона и сестру их Мариам, которая была пророчицею ( Исх. 15:20 ). Она сама свидетельствовала, что получала непосредственно от Господа откровения подобно Моисею и Аарону ( Числ. 12:2 ). В качестве пророчицы она облегчала труды их служения, особенно в кругу женщин, к которым стояла ближе, чем ее братья. – Она управляла хором женщин, воспевавших чудесный переход Евреев чрез Чермное море.

Продолжая обличительную речь к неблагодарному народу, Господь воспоминает некоторые события во время странствования Евреев от Египта до Палестины, служащие свидетельством того, как Он разрушал злые козни (совещаша) против них со стороны врагов (сопротивных). В библейском тексте рассматриваемого стиха говорится о злом совещании Валака, царя Моавитского. Валак призвал Валаама проклясть Евреев. Валаам вместо проклятия произнес, по Божию повелению, утешительное благословение и пророчество о прославлении Евреев и о Христе, победителе врагов Церкви ( Числ. XXII-XXIV глл.). Вскоре после того сам Валаам дал злой совет, как погубить Евреев. Но этот совет был разрушен Господом чрез наказание смертью вовлеченных по сему совету в разврат и идолопоклонство Евреев, и чрез поражение Мадианитян ( Числ. 31:6 ).

Эти слова пророка служат ответом на недоуменные вопросы Израильтян, содержащиеся в 6 и 7-м стихах, не вошедшим в паримию. Признавая себя виновными пред Богом, они спрашивали: чем могли бы умилостивить Его? Недостаточно ли для сего жертв Ему? – Не отвергая умилостивительной силы жертв, пророк дает им цену только в соединении с добродетелями. Давно возвещено Израильтянам, в чем состоит добро (что добро) и чего требует от них Господь. Он требует от каждого суда, т.е. поступать справедливо в отношении к ближним; требует любить милосердие (милость) и быть готову ходить с Господем, т.е. всегда с смирением и покорностью следовать за Господом, как раб следует за господином, всегда быть готову засвидетельствовать верность Господу ревностью к исполнению Его заповедей. Заповедь об этих добродетелях, хотя издавна была дана и многократно повторялась в Законе и у пророков, не исполнялась современниками пр. Михея, за что он и обличает их. Они ненавидели добро, искали зла, сдирали кожу с ближних, за подарки судьи оправдывали виновных ( Мих. 3:1–2, 11 ).

В сем стихе, не имеющем связи с предшествующим рассмотренным и составляющим отрывок из другой главы, идет речь о великом потомке Давида Владыке Израилевом, имеющем родиться в Вифлееме. Он проявит Свою царственную силу (крепость) в побеждении врагов Своего царства и подобно праотцу Своему Давиду, сначала пастырю бессловесных, потом пастырю над людьми или своими подданными, будет пасти Свое духовное стадо, верующих в Него, в мире, охраняя их безопасность от врагов видимых и невидимых, никому не давая их в обиду. – Даже до конец земли. Если духовное стадо будет пасомо по всем краям земли, это значит, что основанная Им Церковь будет вселенская.

Рассмотренную паримию положено читать в праздник Преполовения потому, что содержащиеся в ней обличения Израильтянам вызваны непокорностью их Господу, подобною непокорности и вражде Иудеев в отношении ко Христу, за что Он обличал их в праздник Преполовения ( Ин. 7:15–30 ). «Во святилище пришел еси, Премудрость Божия, преполовляющуюся празднику, уча и обличая непокоривые Иудеи, фарисеи и книжники» (стихира на стиховне праздника Преполовения).

II. Паримия в навечерие Рождества Христова на первом часе (Мих. V:2–4)

В сей паримии содержится пророчество о рождении Христа в Вифлееме Иудейском.

Сего ради даст я. Связь с предыдущим стихом такая: если в Вифлееме родится некогда Избавитель, то не следует смущаться тем, что на долгое время народ Израильский будет оставлен Господом, что Господь надолго предаст (даст я) его в руки иноплеменников. Господь милосерд. Он потому оставит Свой народ, что предопределил путем тяжелых испытаний привести его к спасению, пока не явится в среде его Та, Которой суждено родить Мессию, Владыку Израилева. С рождением Его воссияет заря спасения для всех, имеющих уверовать в Него. Сначала уверуют в Него немногие Израильтяне, но со временем все рассеянные повсюду Израильтяне, сколько их останется (прочии), возвратятся в отечество и здесь вступят в братский союз с теми сынами Израилевыми, которые прежде их уверовали во Христа.

Мессия не только возвратит в отечество рассеянных Евреев и составит из них и вместе из уверовавших в Него язычников единое стадо, но будет пасти это стадо с заботливостью истинного пастыря. Он не будет праздно сидеть, оставив стадо без внимания. Он станет, будет стоять, как свойственно бдительному пастырю, и узрит, т.е. будет зорко осматривать его, нет ли в нем больных и слабых овец, нет ли овец, отставших от стада и заблудившихся ( Иез. 34:1–8 ). – Он упасет паству Свою крепостью, – будет беречь ее от нападений с разных сторон, от воров и разбойников, с такою силой, что никому не даст похитить из Его руки овцу, т.е. верующую в Него и преданную Ему душу. – Верующие во Христа, охраняемые и руководимые Им, в славе имене Господа своего пребудут, т.е. живя под сенью Христа, постоянно будут видеть в среде своей славу Его, как Бога истинного, и прославлять святое имя Его, ибо до конец земли возвеличится имя Его, и этого величия и славы нигде не будет помрачать ложное богопочтение, которое рано или поздно исчезнет с лица земли.

Рассмотренная паримия читается в навечерие праздника Рождества Христова на первом часе потому, что празднуемое событие предсказано пророком за 700 лет. Эта же паримия читается в тот же день на вечерне, с присовокуплением к ней положенных в начале ее следующих двух стихов из 4-й главы.

В той день. По связи с предшествующим стихом той же (4-й) главы разумеется здесь день или время стечения народов к горе дома Господня и водворения повсюду мира. В это время Господь обещает собрать сокрушенную и принять отриновенную и тех, которых Он отринул. Обещание этой милости относится к дщери Сионовой, иначе к чадам Израильского народа. Дщерь Сионова за свою неверность Богу навлечет на себя гнев Божий и будет сокрушена, т.е. будет походить на сломанное, утратившее растительную силу дерево, лишится самостоятельной гражданской жизни под властью иноплеменников. Но затем Господь умилосердится над нею, освободит ее от власти иноплеменников, и соберет ее чад из рассеяния в отечество, для жизни благополучной. Господь во гневе Своем отринет дщерь Сионову и чад ее за неверность Ему; но когда они образумятся и смирятся пред Господом, Он снова примет отринутых. – Словами: положу сокрушенную во останок и отриновенную в язык крепок, выражается обещание Господа сохранить избранный народ среди бедствий, дать ему потомство (останок) и сделать его народом могущественным (язык крепок). В буквальном смысле это пророчество исполнится в отдаленном будущем; но в смысле духовном оно исполнилось и продолжает исполняться. Израильтяне плотские отвергли Христа, и отринутые за сие Богом, стали похожи на ветви, отломленные от корня. Язычники, по слову Апостола, как дикая маслина, привились на место их и сделались общниками корня и сока маслины ( Рим. 11:17 ). Уверовав во Христа, язычники вступили во все права избранного народа, стали новым Израилем, вошли в наследие обетований, данных Аврааму, Исааку и Иакову. – Новозаветная основанная Христом вселенская Церковь есть вместе Апостольская, ибо создана на основании Апостолов, которые все были по плоти Евреи. Приняв от Апостолов веру, язычники по силе духовного сродства с ними, сделались тем потомством (остатком), и тем крепким народом, о котором идет речь в рассматриваемом стихе. Церковь Апостольская есть поистине крепкий народ, ибо, по обетованию Христа, неодолима адовыми вратами. Сколько бы ад ни выпустил против нее врагов, и как бы они ни были дерзки и сильны, она никем не будет побеждена и пребудет до скончания века, под могущественною охраною Самого Царя – Христа. Он воцарится в горе Сионе (в Своей Церкви) отныне и до века. Это пророчество о вечном царствовании Христа – Царя в Своей Церкви равносильно словам Архангела Гавриила о имеющем родиться от Девы Марии Христе: и воцарится в дому Иаковли во веки, и царствию Его не будет конца ( Лк. 1:33 ).

Разность чтения пророческого текста в книге Михея и в Евангелии Матфея неизменяет смысла пророчества. Она произошла оттого, что или Матфей, или члены синедриона привели это пророчество в виде перифраза.

Часть 5

Посему после того, как омыт и очищен от скверны греховной, отъял лукавство от души пред очами Божиими, престал от лукавых дел и воспринял познание дел добрых: взыскал суда, избавил обидимого, судил и оправдал вдовицу, – Израиль призывается на состязание, приемля обетование, что будет убелен или как снег, или как вОлна. Таким образом, омовение само по себе недостаточно, чтобы омываемого довести до белизны снега или волны, а нужны дела и немалая тщательность; так что омовение производит очищение от скверны, а «суд сиру» и «оправдание вдовицы» доставляют и белизну, равную белизне снега или волны. Ибо иное и багряное может быть чистым, но не удостоиться убеления. Поскольку же багряное имеет бледно-красный цвет, и червленое – более красный и совершенно красный, то замечено отношение первого к снегу, а последнего к белой волне. Итак, красному цвету уподобляются наши грехи, потому что они убийственны для душ. И как неоднократно и тщательно погружаемое в красильный раствор получает цвет более прочный и несмываемый, а окрашенное слегка и как ни есть имеет на себе цвет линючий и легко смываемый, так и душа, напоенная грехом и снискавшая навык ко злу, отпечатлевает в себе невыводимое и как бы выжженное греховное пятно; а душа, менее и как бы слегка пребывавшая во зле, слабее окрашена и запятнана грехом, потому что соразмерно с грехами и цвет выходит сильнее или слабее. Но почему для уподобления из белых веществ избраны снег и волна? Потому что волна, будучи по природе бела, еще белее делается от тщательной обработки. Посему и жизнь человеческая, естественные пособия усовершая подвижничеством, может гораздо много преуспеть в добродетели. Так и снег, в существе своем будучи вода, от привзошедшего воздуха делается белым, когда влага, порывами ветра сбиваемая в облаках, вследствие сильного движения надувается в пену, отвердев же от охлаждения в воздухе и получив некоторую связность и тяжесть, по естественному влечению несется вниз. Подобно и душа, естественные пособия приумножив собственным подвижничеством и содействием Духа, на праведном суде Божием удостаивается светлости по благодати Божией, данной святым.

Здесь особенно показывается свобода человеческой природы. Ибо думаю, что такой смысл согласен со всем предыдущим. Пророк говорит: «Если вы оставите служение по убивающему письмени, если измыетесь и, соделавшись чистыми, наконец на деле покажете предписанный вам образ жизни, приидете на суд, то будете изобиловать тем и другим, насладитесь обетованным утешением, не сделаетесь пищей карающего и истребительного меча». Слушающим с понятиями низкими наградой послушания даются земные обетования, а духовно вслушивающимся в намерение Писания говорится о благах духовной земли, которую, по сказанному, наследят ублажаемые «кротции» ( Мф. 5, 5 ). Подобным образом и меч разумеется одушевленный, о котором сказано, что он упился кровию язвленных ( Иер. 46, 10 ) и на небеси пояст плоти ( Ис. 34, 5 ).

то есть слово веры не имеет на себе ясного и подлинного отпечатка; на нем не сохранилось точное начертание царского образа. А что к такому смыслу ведет сие загадочное выражение, и что «сребром» Пророк называет слова веры, это доказывается многими местами, особливо же следующим: «Словеса Господня словеса чиста, сребро разжжено, искушено земли» ( Пс. 11, 7 ). Итак, испытайте сокровищницы сердец своих, все осмотрите в тайных влагалищах, нет ли где подделанной драхмы, то есть переиначенного догмата, которого не назнаменовал Дух собственными Своими начертаниями веры, какие дарованы нам чрез Пророков и Апостолов, но который назнаменован людьми злокозненными, по собственному вымыслу, тайно и незаметно полагающими свою печать, людьми, вносящими в царские сокровищницы чуждые сребреники, имеющие на себе вражий образ, повреждающими великое богатство и делающими, что многие с сомнением приступают к выбору. Ибо не много честных торжников, не много таких, которые могут все подвергнуть испытанию и доброе удержать при себе, от всякого же вида зла воздержаться.

Выслушайте буквальный смысл сего речения вы, продающие вино, и не вводите тварь в обман. Это не такое дело, которым можно шутить, но зло, достойное самого величайшего осуждения. Но, впрочем, слово поспешает к духовному смыслу. Есть вино, веселящее сердце человека, то есть ум и владычественное в душе, это – учения Писаний, чрез святых Апостолов и Пророков преподанные нам от виночерпия – Духа – в вечное веселие. Многие, корчемствуя ими, разжижают слово водой, примешивая собственную мысль, ко вреду слушающих. Ибо, служа их удовольствиям и угождая льстивыми речами, питают их страсти на их же погибель. Ослабляя, что в Писании строго, сильно и с пользой обуздывает, и к погибели слушающих допуская какое-то невежественное человеколюбие, безрассудное извинение грехов и иное подобное, нравящееся многим, более и более расслабляют они души сластолюбцев.

Московская Сретенская Духовная Академия

ГлавнаяНовостиОбразование «Сопереживание страждущему Спасителю»: о.

«Сопереживание страждущему Спасителю»: об антифонах Великой Пятницы

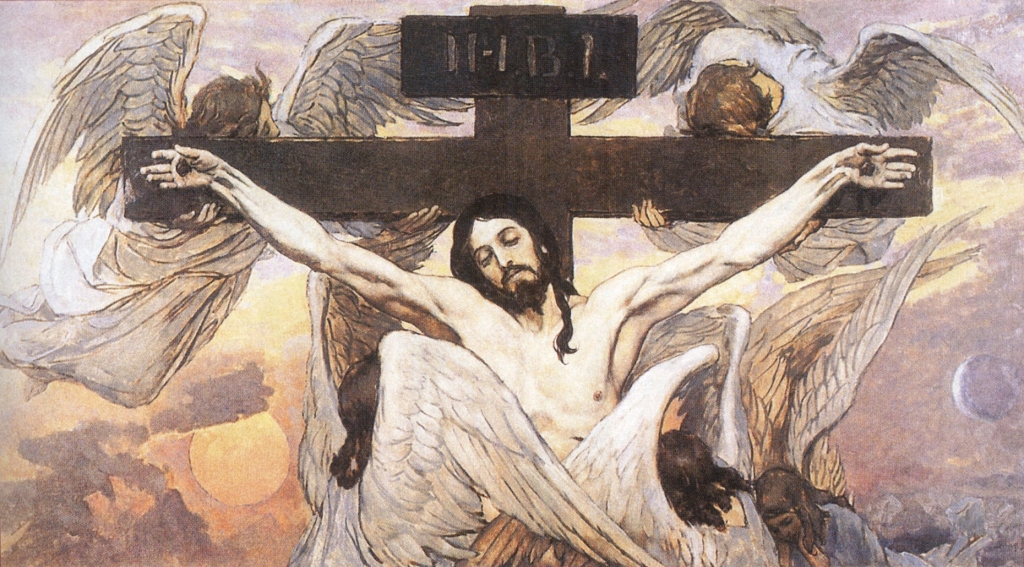

Богослужения Страстной Седмицы наполнены воспоминаниями о событиях, происходивших в последние дни перед погребением и Воскресением Господа нашего Иисуса Христа. Вечер Великого Четверга наиболее наполнен текстами, повествующими о предательстве Спасителя Иудой и последних страшных часах перед смертью Господа.

Именно в этом и заключается смысл антифонов Великой Пятницы — в сопереживании страждущему Спасителю.

Православный верующий, присутствующий на этой службе, сам становится участником описываемых в Евангелии событий, следуя за Христом шаг за шагом — из Сионской горницы, где была Тайная Вечеря, в Гефсиманию, где Христос молился до кровавого пота, оттуда в Иерусалим, где Спаситель был судим первосвященниками, царем Иродом и прокуратором Понтием Пилатом, а затем на Голгофу, где Христос пригвождается и умирает на Кресте. Страдания Спасителя переживаются верующим и становятся частью его личного духовного опыта. Именно в этом и заключается смысл антифонов Великой Пятницы — в сопереживании страждущему Спасителю.

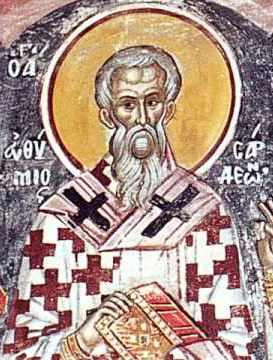

Их текст, по всей видимости, был составлен в V веке, но его источником, своего рода прототипом, является еще более древнее произведение — литургическая поэма «О Пасхе» святителя Мелитона Сардийского, жившего во II веке. Долгое время она считалась утраченной, однако в 1940 году К. Боннером была открыта рукопись, содержащая полный греческий текст поэмы. Это произведение, исполнявшееся на богослужении Великой Пятницы, является самым ранним из дошедших до нас памятником христианской литургической поэзии. Более того, по богатству образов, поэтичности выражений и лаконичности оно не знает равных среди литературных сочинений святых отцов той эпохи. В поэме святого Мелитона говорится не только о страстях Христовых, но и о Его Воскресении. Это связано с тем, что в древней Церкви день воспоминания страданий Спасителя назывался Пасхой Распятия, то есть Великая Пятница уже была началом пасхального торжества, и образ страдающего и распинаемого Христа в сознании ранних христиан был неотделим от образа Христа воскресшего.

Антифоны Великой Пятницы, как и поэма святителя Мелитона, являясь своего рода церковным комментарием к Евангелию, позволяют христианину глубоко погрузиться в драму Страстной Седмицы.

Антифоны Великой Пятницы, как и поэма святителя Мелитона, являясь своего рода церковным комментарием к Евангелию, позволяют христианину глубоко погрузиться в драму Страстной Седмицы и вступить через эти тексты в диалог со всеми ее участниками — с народом израильским, с предателем Иудой, с природой и Самим Христом Спасителем.

их воскресил. За это Он пострадал… О Израиль беззаконный, зачем совершил ты эту новую несправедливость, подвергнув новым страданиям твоего Господа, Владыку твоего, создавшего тебя, сотворившего тебя, почтившего тебя. Сей был избравший тебя, ведший тебя от Адама до Ноя, от Ноя до Авраама, от Авраама до Исаака, Иакова и двенадцати патриархов. Сей был шедший впереди тебя в столпе огненном, и покрывший тебя облаком, и разделивший Красное море, и проведший тебя, и рассеявший твоего врага. Сей есть давший тебе манну с неба…» (О Пасхе, 72–85).

В антифонах Великой Пятницы Сам Христос вступает в диалог с народом израильским.

В антифонах Великой Пятницы Сам Христос вступает в диалог с народом израильским: «Сия глаголет Господь иудеом: людие Мои, что сотворих вам? Или чим вам стужих? Слепцы ваши просветих, прокаженныя очистих, мужа, суща на одре, возставих. Людие Мои, что сотворих вам, и что Ми воздасте? За манну желчь; за воду оцет; за еже любити Мя, ко Кресту Мя пригвозидисте. Ктому не терплю прочее, призову Моя языки, и тии Мя прославят со Отцем и Духом, и Аз им дарую живот вечный… Законоположницы Израилевы, иудее и фарисее, лик апостольский вопиет к вам: се Храм, Егоже вы разористе, се Агнец, Егоже вы распясте и гробу предасте; но властию Своею воскресе. Не льститеся, иудее; Той бо есть, Иже в мори спасый и в пустыни питавый; Той есть Живот, и Свет, и Мир мирови» (антифон 12-й).

В антифонах же Великой Пятницы о смерти Христа говорится следующим образом: «Одеяйся светом яко ризою, наг на суде стояше, и в ланиту ударение прият от рук, ихже созда: беззаконнии же людие на кресте пригвоздиша Господа славы: тогда завеса церковная раздрася, солнце померче, не терпя зрети Бога досаждаема, Егоже трепещут всяческая» (антифон 10-й); «Днесь висит на древе, Иже на водах землю повесивый; венцем от терния облагается, Иже Ангелов Царь; в ложную багряницу облачается, одеваяй небо облаки; заушение прият, Иже во Иордане свободивый Адама; гвоздь ми пригвоздися Жених Церковный; копием прободеся Сын Девы» (антифон 15-й).

Ученые считают, что поэма святителя Мелитона исполнялась во II–III веках особым образом: она не пелась, но читалась нараспев. Речь идет о так называемом экфонетическом чтении (с греческого εκφωνητις — возглас, εκφωνω — выкликать, вызывать), из которого уже впоследствии развилось церковное пение как таковое. На западе это называется литургическим речитативом. Относительно же самих антифонов Великой Пятницы следует сказать, что их текст, очевидно, изначально предназначался именно для пения хором. Так эти антифоны исполнялись на протяжении полутора тысяч лет — сначала в Византии, затем на Руси.

Жизнь православного человека не может протекать отдельно и независимо от жизни Церкви.

Несмотря на то, что в наше время Великая Пятница уже не считается началом Пасхального торжества, православные верующие понимают, что богослужения этого дня, как и остальные службы Страстной Седмицы, являются чрезвычайно важными и в их жизни, и в жизни Церкви. Церковь — это Тело Христово, и составляют ее те, кто причащается этого Тела. И жизнь православного человека не может протекать отдельно и независимо от жизни Церкви, его дыхание должно сливаться с дыханием Церкви, он всегда должен ощущать себя частью этого живого организма. Жизнь Церкви, в свою очередь, устроена чрезвычайно премудро, она предлагает верующим всё самое необходимое для спасения, подобно тому как мать заботится о своем ребенке. Эта жизнь, заключающаяся в богослужебных кругах, в определенное время настраивает христианина на строгую внимательность к себе, на скорбное и покаянное чувство. В другое же время Церковь предлагает человеку забыть о скорби и наполниться радостью о великих делах любви Божией, сотворенных Господом для каждого из нас. Это отражается и на рационе питания, и на наличии или отсутствии земных поклонов во время молитв, и на колокольном звоне, и на цвете церковных облачений, и, конечно же, на священных текстах и песнопениях совершаемых богослужений.

В дни Страстной Седмицы верующие призываются снова пережить события последних дней перед воскресением Спасителя вместе с Ним, сострадать Христу, чтобы в свое время и совоскреснуть Ему в вечную радость. В Великую Пятницу христианам в этом сопереживании Господу помогают удивительные древние тексты антифонов, которые мы слышим, погружаемся в их смысл и все соединяемся во Христе, каждый неся свое служение, присутствуя и молясь на богослужении в своем храме.

Яков Белый-Кругляков, семинарист II курса

Материал был опубликован 13.04.2017 г.