лучше быть свиньей ирода чем его сыном

Лучше быть свиньей ирода чем его сыном

Ирод имя некоторых царей, родом из Идумеи, которые во время владычества римлян управляли или всей Палестиной, или ее частью и которые, в то время, когда Иоанн и Иисус благовествовали и основывали духовное царствие Божие, стремились основать и поддержать политическое устройство и назависимость Иудеи, внешний блеск которой напоминал бы собой славу Соломона.

По смерти Ирода Великого император Август разделил (согласно завещанию Ирода) его царство между тремя сыновьями таким образом: Архелай получил власть над Идумеей, Иудеей и Самарией, Антипа – над Галилеей и Перееи, и Филипп – над Итуреей, Гавлонитидой и Трахонитской областью вместе с Ватанеей и Авранитидой. Антипа и Филипп получили титул тетрархов, Архелай же – етнарха (обласной правитель).

2. Филипп, сын Ирода Великого и Мариамны, был женат на Иродиаде, которая впоследствии бросила его и сошлась с Иродом Антипой ( Мф 14.3 и дал.; Мк 6.17 и дал.). Этот Филипп был лишен наследства своим отцом и был не у дел.

4. Ирод Архелай, сын Ирода Великого от самарянки Мальфаки, правитель Иудеи, Идумеи и Самарии; подобно отцу, он был грозным тираном ( Мф 2.22 ). На него жаловались кесарю; спустя 9 лет после его воцарения он был выслан в Вьенну, во Франции.

5. Ирод Филипп, сын Ирода Великого и Клеопатры, старший из его сыновей, четверовластник (тетрарх) над Итуриеи, Трахонитской областью. ( Лк 3.1 ); он управлял 37 лет – до самой своей смерти (34 г. по Р.Хр.). Местом его жительства был Панеас, находившийся у истоков Иордана. Он украсил и обстроил этот город, который и был переименован впоследствии в Кесарию Филиппову. Он был женат на дочери Иродиады – Саломии.

7. Ирод Агриппа II, сын Ирода Агриппы I, называемый в Нов. Завете Агриппою, получил от кесаря Клавдия в 48 г. по Р.Хр. управление над Халкисом, а также право наблюдения за Иерусалимским храмом и избранием первосвященника. Впоследствии он получил области, принадлежавшие прежде Филиппу и Лисанию, вместе с царским титулом. В 55 году Нерон отдал ему Тивериаду, Юлиаду и расположенные вокруг местности. Этот Агриппа украшал Иерусалим и другие города. За своевольную перемену первосвященников он не был любим евреями. Когда вспыхнула последняя воина против римлян, он принял сторону римлян. Умер он 70 лет, в 100 г. по Р.Хр. Перед ним и его сестрой Вереникой ( Деян 25.13 ) Павел держал свою защитительную речь ( Деян 26.1 ), пока Агриппа не сказал: «Ты не много не убеждаешь (т.е. почти убеждаешь) меня сделаться христианином».

От Матфея 2 глава

3. ЕГО ДЕТСТВО (ГЛ. 2)

а. В Вифлееме (2:1−12)

Мф 2:1−2. Хотя не все богословы соглашаются относительно того, когда именно волхвы с востока пришли к Младенцу, по-видимому, это произошло не сразу после рождения Иисуса. Ведь в момент Его рождения Марии и Иосифу не нашлось места ни в доме, ни в гостинице, а к приходу волхвов они уже находились в доме (стих 11); кроме того, в греческом тексте стихов 9 и 11 по отношению к Иисусу употреблено не слово брефос — «новорожденный младенец», как в Лк 2:12, а слово пайдион — «дитя» (в русском тексте Библии оба эти греческие слова переданы как «младенец»).

Кем именно были эти «волхвы с востока», точно определить невозможно, и на этот счет существует несколько предположений. Так, в памятниках внебиблейской литературы они носят порой традиционные имена, характерные для представителей трех человеческих рас, происшедших от Сима, Хама и Иафета (сыновей Ноя). Скорее всего, они были язычниками, занимавшими высокое положение в какой-то восточной стране, возможно, в Парфии, находившейся на северо-востоке от Вавилона, которые каким-то образом получили откровение от Бога о родившемся Царе Иудейском.

Это особое откровение могло быть дано им через небесное знамение, в пользу чего говорит то обстоятельство, что волхвы изучали небесные светила и сами сослались на звезду, виденную ими на востоке. Либо они могли получить откровение в общении с иудейскими богословами, которые, переселившись в их страну, принесли с собой ветхозаветные Писания.

Многие полагают, что «волхвы» знали пророчество Валаама, говорившего когда-то о «восходящей звезде Иакова» (Чис 24:17). Но независимо от источника полученного ими откровения, «волхвы» пришли в Иерусалим, чтобы поклониться родившемуся Царю Иудейскому. (Предание говорит, что в Вифлеем пришло трое «волхвов», однако в Библии число их не уточняется.)

Мф 2:3−8. Нет ничего удивительного в том, что царь Ирод встревожился, узнав, что в Иерусалим пришли ищущие родившегося Царя (стих 2). Дело в том, что сам Ирод не был законным наследником престола Давидова. Более того, он вообще не был потомком Иакова, но, происходя от Исава, являлся идумеянином (Ирод правил Палестиною с 37 г. до Р. Х. по 4 г. по Р. Х. — таблицу в толкование на Лк 1:5). Большинство иудеев ненавидело его и не считало своим царем, несмотря на то, что он немало сделал для страны.

Так что если родился кто-то, обладавший законным правом на царский престол, то власть Ирода оказывалась под угрозой. Потому он и собрал всех первосвященников и книжников, надеясь узнать от них, где должно родиться Христу (Мф 2:4). Интересно отметить, что Ирод догадался: «родившийся Царь Иудейский» и Христос, т. е. Мессия, — одно и то же Лицо (стих 2,4). Это явно свидетельствует о том, что Израиль жил тогда мессианской надеждой, т. е. верил, что Мессия наконец-то родится.

На вопрос Ирода не трудно было ответить, поскольку пророк Михей точно указал место рождения Мессии: Вифлеем Иудейский (Мих 5:2). Этот-то ответ, полученный им от первосвященников и книжников, Ирод, видимо, сам передал волхвам. И, в свою очередь, выведал от них, когда они впервые увидели звезду (Мф 2:7).

Для последующих событий это имело решающее значение (стих 16), так как на основании того, что узнал, Ирод наметил план, как ему избавиться от родившегося Царя. Он попросил волхвов возвратиться к нему после того, как они установят точное местонахождение Его, — с тем, чтобы и он, Ирод, мог пойти поклониться Ему. Однако на самом деле Ирод имел в виду нечто совершенно иное.

Мф 2:9−12. Пути волхвов из Иерусалима сопутствовало новое чудо: И се, звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними, т. е. она появилась перед ними вновь и довела их точно до того дома в Вифлееме, где находился Младенец.

Вифлеем расположен примерно в 8 километрах на юг от Иерусалима. Обычно «звезды» (т. е. планеты) «движутся» по ночному небу с востока на запад, а не с севера на юг. Могла ли эта «звезда», которая вела волхвов, быть Шехиной, т. е. явлением славы Господней? Той самой славы, которая на протяжении сорока лет вела сынов Израиля в пустыне, являясь им то в виде столпа огненного, то в виде облака? Думается, да. Вполне возможно, что именно славу Божию и видели мудрецы на Востоке, ее они и назвали «звездою». Все другие попытки объяснить, что это была за звезда, — неубедительны (назовем некоторые из них: феномен наибольшего сближения Юпитера, Сатурна и Марса; сверхновая звезда, комета и т. д.).

Так или иначе, восточные мудрецы нашли Младенца и поклонились Ему. Поклонились и принесли Ему дары: золото, ладан и смирну. Эти дары язычников, достойные Царя, послужили знамением того, что однажды богатство народов земли, все, чем обладают они, будет принесено ими к ногам Мессии (Ис 60:5,11; 61:6; 66:20; Соф 3:10; Агг 2:7−8).

Очевидно, эти дары дали Иосифу возможность бежать с семьею в Египет и жить там до смерти Ирода. Мудрецы же получили откровение от Бога не возвращаться к Ироду, и иным путем отошли они в страну свою.

б. В Египте (2:13−18)

Ибо Осия, когда писал это, имел в виду исход народа израильского из Египта. Матфей, однако, вложил в них новый смысл, отождествив с народом Мессию, который был послан к нему. Известное символическое сходство между народом и Сыном действительно можно усмотреть. Так, Израиль стал избранным Божиим «сыном», будучи «усыновлен» Богом (Исх 4:22), а Иисус есть Мессия, истинный Сын Божий.

Бегство в Египет и того и другого было вызвано опасностью, а возвращение оттуда сыграло важную роль в истории народа, ведомого рукой Провидения. Хотя слова Осии были констатацией совершившегося исторического факта — освобождения Израиля из Египта, Матфей отнес их, раздвинув их смысловые рамки, к призыву Небесного Отца к Сыну, Мессии, выйти из Египта. И когда Матфей произносит здесь: Да сбудется реченное, то, естественно, относит его к упомянутым словам пророка в том более возвышенном значении их, которое придал им.

Мф 2:16−18. Как только Ирод понял, что волхвы ослушались его, и точного местонахождения Царя ему теперь не узнать, он задумал и осуществил новый зловещий план — избить всех младенцев (мужского пола) в Вифлееме. Возраст обреченных мальчиков — от двух лет и ниже — был определен в соответствии со временем, которое (Ирод) выведал от волхвов, т. е. в соответствии со временем первого появления «звезды». Здесь можно видеть указание и на то, что когда волхвы посетили Иисуса, Ему не было еще двух лет.

Об избиении младенцев в Вифлееме сказано только в этом месте Писания. Даже иудейский историк Иосиф Флавий (37 — 100 (?) гг. от Р. Х.) ничего не упоминает об этом подлом умерщвлении невинных детей. В то же время и особого удивления не вызывает, что Флавий и другие «светские» историки обошли вниманием трагедию, происшедшую в небольшом еврейском городке. В свете многочисленных преступлений Ирода она и в самом деле просто могла остаться незамеченной.

Матфей говорит об избиении младенцев в Вифлееме как об исполнении пророчества Иеремии. Эти слова (Иер 31:15) первоначально относились к оплакиванию Израилем его детей, погибших в вавилонском пленении (586 г. до Р. Х.). Евангелист явно проводит параллель между той ситуацией и этой, ибо там и тут дети иудеев погибли от рук не-иудеев. Параллель усиливается тем, что гроб Рахили, которая считалась праматерью еврейского народа, находился неподалеку от Вифлеема. О ее плаче над погибшими детьми Вифлеема Матфей, конечно, говорит символически.

в. В Назарете (2:19−23)

Мф 2:19−23. По смерти… Ирода снова явился Ангел Иосифу с повелением от Бога. Он опять явился ему во сне, и это уже в третий раз (из четырех); 1:20; 20:13,19,22. Ангел сообщил ему о том, что Ирод умер, и что теперь Иосиф может возвратиться в землю Израилеву (стих 20). Послушный велениям свыше, Иосиф решил вернуться в родные места, возможно, в Вифлеем.

Однако территориями Иудеи, Самарии и Идумеи правил Архелай, сын Ирода, жестокий капризный тиран, вероятно, психически больной, как полагают, по причине постоянных браков между близкими родственниками в семье Иродов. И снова Бог обратился к Иосифу во сне (2:22; сравните 1:20; 2:13,19) и сказал ему, чтобы он не возвращался в Вифлеем, но пошел на север, в пределы Галилейские, в город Назарет. Галилеей управлял другой сын Ирода — Антипа (14:1; Лк 23:7−12), который был более человечным «царем».

То обстоятельство, что семья направилась в Назарет, опять-таки провозглашается Матфеем исполнением пророчества (2:23). Однако буквально этих слов — Он Назореем наречется — нигде в Ветхом Завете нет, хотя некоторые из пророков «близко» подходят к этой мысли, точнее, образу. Так, Исаия говорит о Мессии как об «отрасли от корня Иесеева» и как о «ветви», которая «произрастет от корня его» (Ис 11:1). Еврейское слово несер («ветвь») имеет те же согласные, что и слово «назарянин», и заключает в себе идею о чем-то, чье начало — незначительно.

Поскольку Матфей ссылается тут не на пророка, а на пророков, он, возможно, имел в виду не какое-то конкретное пророчество, а мысль, которую можно уловить в ряде пророчеств, — мысль о том, что Мессия будет у людей в пренебрежении. И тут необходима «историческая справка». Дело в том, что в Назарете размещался римский гарнизон, наблюдавший за порядком в северных районах Галилеи. Поэтому большинство иудеев сторонилось этого города.

На тех же иудеев, которые жили в нем, принято было смотреть с презрением, как на коллаборационистов, пошедших на компромисс с врагами Израиля. Само слово «назарянин» звучало по этой причине едва ли не оскорбительно. Между тем, Иосиф поселился в Назарете; потому-то позднее многие израильтяне относились с пренебрежением к Мессии — ведь Он был «назарянином». Характерна реакция Нафанаила, услышавшего, что Иисус — из Назарета: «Из Назарета может ли быть что доброе?» (Ин 1:46).

Все это соответствует нескольким ветхозаветным пророчествам о том, что Мессия будет «презрен и умален» (например, Ис 42:1−4). Слово «назарянин» (кстати, именно его, а не слово «Назорей», следовало бы поставить в русском тексте Мф 2:23 — примеч. переводчика) должно было, однако, напомнить иудеям и о схожем слове «назорей» (Чис 6:1−21), которым назывался человек, особо преданный Богу. Иисус был более предан Ему, чем любой из «назореев».

толкование Далласской семинарии на евангелие от Матфея, 2 глава

6. Обстоятельства рождения

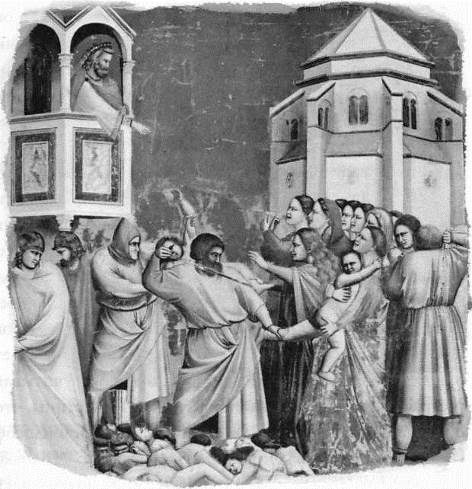

Как мы видели, евангелисты Матфей и Лука достаточно подробно описывают события, сопровождавшие рождение Иисуса: поклонение волхвов ( Мф. 2:1–12 ) и пастухов ( Лк. 2:8–20 ), обрезание Иисуса ( Лк. 2:21 ) и принесение Его в Иерусалимский храм ( Лк. 2:22–38 ). События, произошедшие приблизительно через два года после рождения Иисуса, описаны у Матфея: это бегство Иосифа и Марии с Младенцем в Египет ( Мф. 2:13–15 ) и избиение младенцев разгневанным царем Иродом ( Мф. 2:16–18 ).

Из этих рассказов лишь один имеет параллели в исторической литературе за пределами христианской традиции: об избиении младенцев. Об этом эпизоде упоминается в труде языческого автора Макробия «Сатурналии», где рассказывается об императоре Октавиане Августе: «Так как он услышал, что среди мальчиков-двухлеток, которых приказал истребить в Сирии царь иудеев Ирод, оказался даже его сын, сказал: лучше быть свиньей Ирода, чем его сыном». Конечно, можно предположить, что Макробий, неоплатоник, живший в V веке, узнал об избиении младенцев Иродом из христианских источников, а рассказ о реакции на новость императора Августа был не более чем анекдотом.

Избиение младенцев. Фреска. Джотто. 1305– 1313 гг.

Тем не менее наличие этого упоминания у Макробия служит косвенным подтверждением историчности повествования Матфея об избиении младенцев. О неимоверной жестокости Ирода и о том, что он казнил трех своих сыновей (правда, ни один из них не был младенцем к моменту казни), известно и из других источников.

Рассказы об обстоятельствах, связанных с рождением Иисуса, интересны не столько с исторической, сколько с богословской точки зрения. Каждый из этих рассказов подчеркивает особый характер рождения Иисуса от Девы как события, выходящего за рамки обычной человеческой истории. И родословие Иисуса, и явления ангелов, и сны Иосифа, и другие детали повествования иллюстрируют главную весть: Бог вмешался в человеческую историю, послав на землю Мессию, в пришествии Которого нашли свое исполнение надежды и чаяния богоизбранного народа.

В повествовании о приходе в Вифлеем волхвов с востока обращает на себя внимание неконкретность евангелиста в описании их происхождения и рода занятий. Термин «волхвы» (греч. μάγοι ) в античной литературе употреблялся достаточно широко и мог обозначать в узком смысле жрецов зороастрийской религии или вавилонских жрецов-астрологов, в более широком – вообще астрологов или гадателей (магов). Поскольку в рассказе речь идет о волхвах «с востока», можно предположить, учитывая географическое положение Вифлеема и Палестины, что они пришли из Персии или Вавилона. Иустин Философ (Ив.) считает, что волхвы пришли из «Аравии», однако в его времена этот географический термин употреблялся в обобщенном смысле и указывал на так называемую каменистую Аравию.

Самые разные предположения существуют относительно звезды, которую волхвы «видели на востоке». Еще в 1614 году немецкий астроном И. Кеплер предположил, что речь в Евангелии от Матфея шла о звезде, появившейся в результате соединения Юпитера и Сатурна в созвездии Рыб в 7 году до Р. X.

Серебряная звезда в пещере Рождества. Вифлеем

Выдвигались и другие гипотезы, среди которых вспышка сверхновой звезды в год рождения Иисуса. Однако учитывая, что звезда вела волхвов в конкретном направлении, можно предположить, что волхвы видели яркую комету, хвост которой был направлен таким образом, что как бы указывал им путь. Китайские источники отмечают три кометы: в 12, 5 и 4 году до Р. X. Комета 5 года появилась в период между 6 марта и 9 апреля и наблюдалась в течение семидесяти дней в области созвездия Козерога. Возможно, именно ее и увидели волхвы.

Появление звезды, знаменующей рождение Иисуса, и поклонение Иисусу волхвов уже в Древней Церкви истолковывали как символ того, что христианству предстояло победить язычество и магию:

Звезда воссияла на небе ярче всех звезд, и свет ее был неизреченный, а новость ее произвела изумление. Все прочие звезды вместе с солнцем и луною составили как бы хор около этой звезды, а она разливала свет свой на все. И было смущение, откуда это новое, непохожее на те звезды явление. С этого времени стала падать всякая магия и все узы зла разрываться, неведение проходить и древнее царство распадаться: так как Бог явился по-человечески для обновления вечной жизни, и получало начало то, что было приготовлено у Бога.

В начальных главах Евангелий от Матфея и Луки, описывающих события, связанные с рождением Иисуса, большую роль играют ангелы. О явлениях ангелов людям многократно повествуется в Ветхом Завете. Ангелы воспринимались не только как посланники Божии, вестники Божественной воли, но и как участники человеческой истории. Ангелы служат связующим звеном между миром людей и горним миром, в котором пребывает Бог. Участие ангелов в событиях, связанных с рождением Иисуса, подчеркивает Его Божественное происхождение. С первых же глав двух евангельских повествований Иисус предстает как обетованный Мессия, рождение Которого приветствует ангельское воинство.

Как и все еврейские младенцы мужского пола, Иисус был обрезан. В повествовании Луки обращают на себя внимание многочисленные ссылки на закон Моисеев, который евангелист называет законом Господним:

Обрезание Христа. Рембрандт. 1661 г.

По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве. А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли Его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа, как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу, и чтобы принести в жертву, по реченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных.

Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух Святый был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И, когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд,

Сретение Господне. Миниатюра. Менологий Василия II. Х в.

Обычай обрезывать младенцев мужского пола восходит к завету Бога с Авраамом, которому Бог повелел: Восьми дней от рождения да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужеского пола. и будет завет Мой на теле вашем заветом вечным ( Быт. 17:12–13 ). Христианская Церковь на раннем этапе своего существования отменила этот еврейский обычай, что было связано с решением открыть Церковь для «необрезанных», то есть язычников ( Деян. 11:3 ). Апостол Павел развивает учение о Церкви как Новом Израиле, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания ( Кол. 3:11 ).

Тем не менее Лука, несомненно знакомый с богословием Павла и пишущий для язычников, единственный из евангелистов считает необходимым упомянуть о том, что Иисус был обрезан в знак Своей принадлежности к богоизбранному еврейскому народу. Лука также единственный, кто повествует о том, как младенца Иисуса принесли в храм Иерусалимский, чтобы представить пред Господа.

Оба рассказа – об обрезании Иисуса и о принесении Его в храм – демонстрируют верность Иосифа и Марии предписаниям закона Моисеева:

Если женщина зачнет и родит младенца мужеского пола, то она нечиста будет семь дней; как во дни страдания ее очищением, она будет нечиста; в восьмой же день обрежется у него крайняя плоть его; и тридцать три дня должна она сидеть, очищаясь от кровей своих; ни к чему священному не должна прикасаться и к святилищу не должна приходить, пока не исполнятся дни очищения ее. По окончании дней очищения своего за сына или за дочь она должна принести однолетнего агнца во всесожжение и молодого голубя или горлицу в жертву за грех, ко входу скинии собрания к священнику; он принесет это пред Господа и очистит ее, и она будет чиста от течения кровей ее. Если же она не в состоянии принести агнца, то пусть возьмет двух горлиц или двух молодых голубей, одного во всесожжение, а другого в жертву за грех, и очистит ее священник, и она будет чиста ( Лев. 12:2–4, 6–8 ).

Жертва очищения, или жертва за грех, имела искупительное и очистительное действие. Она приносилась после совершения грехов вольных или невольных, а также по окончании периода женской родовой нечистоты. Обряд очищения совершался на сороковой день по рождении ребенка мужского пола. Двух горлиц и двух птенцов голубиных приносила та женщина, которая не имела достаточных средств, чтобы принести агнца: это подтверждает, что Иосиф был человеком скромного достатка, несмотря на свое происхождение из рода Давидова. Тот факт, что Иосифу и Марии не нашлось места в гостинице в Вифлееме, также косвенно подтверждает более чем скромные возможности Иосифа.

В словах, которые произнес Симеон, взяв на руки Младенца ( Лк. 2:29–32 ), подчеркивается значение рождения Мессии не только для израильского народа, но и для «всех народов», то есть для язычников. Исследователь, который попытался бы вычленить образ «исторического Симеона» из евангельского рассказа, непременно споткнулся бы об эти слова и объявил их лишенными всякой достоверности, поскольку старец, воспитанный в строгих еврейских традициях, муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева ( Лк. 2:25 ), никак не мог предсказывать, что Иисус станет Спасителем не только для народа еврейского, но и для «всех народов» и язычников. Между тем представление об универсальности миссии рожденного в Вифлееме Иисуса стало частью учения Церкви на очень раннем этапе ее исторического бытия, и это понимание в полной мере отражено в начальных главах Евангелия от Луки.

Сретение Господне. Фреска. XVI в.

Сретение Господне. Мозаика. XIII в.

Повествования евангелистов Матфея и Луки легли в основу праздника Рождества Христова – второго по значимости после Пасхи в христианском календаре. Для этого праздника была выбрана фиксированная дата – 25 декабря (по старому стилю). Первоначально в церковном календаре был один праздник – Богоявление, 6 января, установленный не позднее II века. Под Богоявлением при этом понимали целую серию событий, связанных с воплощением Сына Божия, включая рождение Иисуса от Девы и Его крещение в Иордане.

Праздник Рождества Христова, совершаемый отдельно от Богоявления 25 декабря, появляется на Западе не позднее III века. Начало отдельного празднования Рождества Христова на Востоке относится к последней четверти IV века. В Слове на Рождество, произнесенном между 386 и 388 годами в Антиохии, Иоанн Златоуст говорит: «Хотя нет еще десяти лет, как этот день стал известен и знаком нам, но как будто издавна и за много лет преданный нам, так он прославился от вашего усердия». Выражение «нет еще десяти лет» может, соответственно, указывать на 377–380 годы как время установления в Антиохии праздника Рождества.

В Иерусалиме же, напротив, довольно долго – вероятно, вплоть до VI века – Рождество праздновалось вместе с Богоявлением 6 января. Также довольно долго один общий праздник сохранялся в календаре Александрийской Церкви. Традиция совместного празднования рождения Иисуса от Девы и Его крещения в Иордане сохранилась в ориентальных (так называемых дохалкидонских) Церквах.

Рассказы из Евангелия от Луки также легли в основу трех других церковных праздников – Благовещения, Обрезания Господня и Сретения. При установлении дат этих праздников точкой отсчета было Рождество: Благовещение празднуется 25 марта, за девять месяцев до Рождества, Обрезание – на восьмой день по Рождестве, Сретение – на сороковой. Литургические тексты праздников содержат богословский комментарий к читаемым отрывкам из Евангелия от Луки.

Вам может быть интересно:

Поделиться ссылкой на выделенное

Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»