лубок что это в коньке горбунке

Как русские изобрели мемы еще в 17 веке: история лубка

Друзья Савоська и Парамошка играют в карты под наблюдением своих прихвостней. Вот проигрывает Савоська и в отчаянии рвёт на себе волосы. Победитель Парамошка насмехается над ним, а приспешник и говорит, показывая фигу проигравшему: «Вот, Савоська не выиграл медный грош у Парамошки». Второй же подбадривает Савоську: «Не плачь дурак, сукин сын Савоська, будет обыгран и Парамошка».

Лубок «Савоська и Парамошка», XVIII век. «Парамошка с Савоською в карты играл, и Парамошка Савоську обыграл. Савоська в кошелёк воззрился, ажно один грош очутился. И стал его [Парамошка] пересмехать, и он стал на себе волосы рвать».

История появления

Способ массового производства лубочных картин был придуман еще в VIII веке в Китае, спустя семь столетий гравюра добралась до Европы. В Россию эта техника пришла через Украину, Белоруссию и Балканские страны.

Лубки методом ксилографии (гравюры по дереву) печатались в типографии Киево-Печерской лавры – одного из первых монастырей Киевской Руси. Естественно, главные сюжеты на тот момент были библейскими – веселые лубки про Савоську и Парамошку тогда еще не создавали. Самой первой гравюрой считается икона «Успение Богородицы» (1614-1624).

Распространение лубочных картинок в Москве началось с царского двора в 1635 году, когда 7-летнему царевичу Алексею Михайловичу купили печатные листы на Красной площади. Позже лубочные картинки появились у бояр, а вскоре распространились и среди крестьян.

«Красная площадь во второй половине XVII века», А.М. Васнецов, 1925.

В XVII веке основным жанром лубочных листов все еще был религиозный. Но городские художники, помимо правдоподобного изображения святых на гравюрах, создавали печатные листы увеселительного характера для продажи крестьянам.

В 1653 году после церковной реформы Никона старообрядцы и никониане печатали свои лубки. Все это привело к тому, что в 1674 году патриарх Иоаким запретил изображать святых на лубочных картинках.

Лубок «Архангел Михаил», неизвестный автор, 1668 год.

К тому времени в Москве уже были свои мастерские по производству лубков, например, «Печатная слобода» на углу Сретенского и Рождественского бульваров. Там вместе работали печатники и резчики лубочных листов. В слободе в том числе работали мастера из киево-львовской типографской школы, например, Василий Корень, известный созданием первой в России гравированной Библии.

Лубок «Изгнание из рая», Василий Корень, XVII век.

В конце XVII и в начале XVIII века в торговых рядах появляются лубки с изображениями народных сказок, былин и легенд. Самыми знаменитыми персонажами фольклора, которые изображались на лубках, были Бова Королевич и Еруслан Лазаревич. Они были известны своей недюжинной силой и храбростью перед полчищами врагов. Их приключения были разными.

Богатырь Еруслан Лазаревич много путешествовал и побывал в тридесятом царстве, и в Вахрамеевом, где женится на своей возлюбленной Марфе Вахрамеевой. Он встретил на своем пути храброго богатыря Ивана и стал его другом. Не обошлось и без битвы с трехголовым змеем.

Лубок «Еруслан Лазаревич», XVIII век.

В отличии от Еруслана, который добровольно отправился в путешествие, Бова Королевич сбежал из дворца из-за своей злобной матери Миритрицы и попал в королевство Зензивия Андроновича. Он влюбился в его дочь, Дружевну. Много кто хотел заполучить возлюбленную героя, поэтому Бова Королевич участвовал в битвах и в итоге спас Дружевну из рук короля Маркобруна.

Лубок «Бова Королевич и богатырь Полкан», XIX век.

В XVIII веке Петр I понял, что лубочные листы хорошо работают как внутренняя пропаганда. Поэтому в 1711 году он создал гравировальную палату, где работали лучшие мастера лубочного дела. А уже в 1724 году император издал указ о печати лубков с медных пластин.

Лубок «Трапеза благочестивых и нечестивых», XVIII век.

Несмотря на попытку государства контролировать производство лубков, деревянные гравюры продолжали продавать в торговых рядах. По стране даже распространились лубочные картинки, высмеивающие императора и его реформы.

Лубок «О том, как мыши кота хоронили», XVIII век. Это сатира на похороны императора Петра I, которого изображали свирепым котом.

В XIX веке лубочные картинки показали свою эффективность как средство массовой информации. Во время Отечественной войны 1812 года были востребованы лубки на военную тематику. Точные даты, реальные имена и детали делали лубочные картинки главным информационным источником. Часть событий показывали рисунком, часть – раскрывали в поясняющем тексте. Помимо фактов, художественное изображение определенного эпизода эмоционально окрашивало словесную часть лубочного листа, возбуждало воображение читателя.

Лубок «Куликовская битва», вторая половина XIX века.

Помимо военной славы, библейских сюжетов и фольклора, лубки изображали моменты из жизни крестьянина, например, процесс плетения лаптей.

Лубок «Мужик лапти плетет», XVIII век.

Во многом лубки заменяли крестьянам художественную литературу.

Лубок «Конек-горбунок», XIX век.

Также на лубках изображались «небылицы». Фактически, лубок – это мемы дореволюционной России.

Лубок «Медведь с козою прохлаждается», XVIII век. «Медведь с козою прохлаждается, на музыке своей забавляются. И медведь шляпу вздел, да в дудку играл, а коза сива в сарафане синем, с рожками и с колокольчиками, и с ложками скачет и вприсядку пляшет».

С помощью лубков также высмеивали тщеславие и жадность представителей высших сословий.

Лубок «Франт и продажная франтиха», XVIII век. «Я с малых лет привычки сей держуся: без денег ни с каким красавцем не люблюся; а для прибытка я совсем не дика: за деньги я любить готова хоть быка».

Лубок «Сказка о рыбаке и рыбке» по сказке А.С. Пушкина, 1878.

Переломным моментом в истории лубка стал 1918 год. Печатное дело перешло под контроль государства и попало под идеологический контроль. Несмотря на это, в XX веке традиции лубка продолжали прослеживаться в творчестве советских художников, например, Василия Кандинского.

Роспись на стекле «Амазонка в горах», 1918.

Лубок сегодня

Со временем лубок перестал быть массовым видом творчества, найти его можно только в музеях.

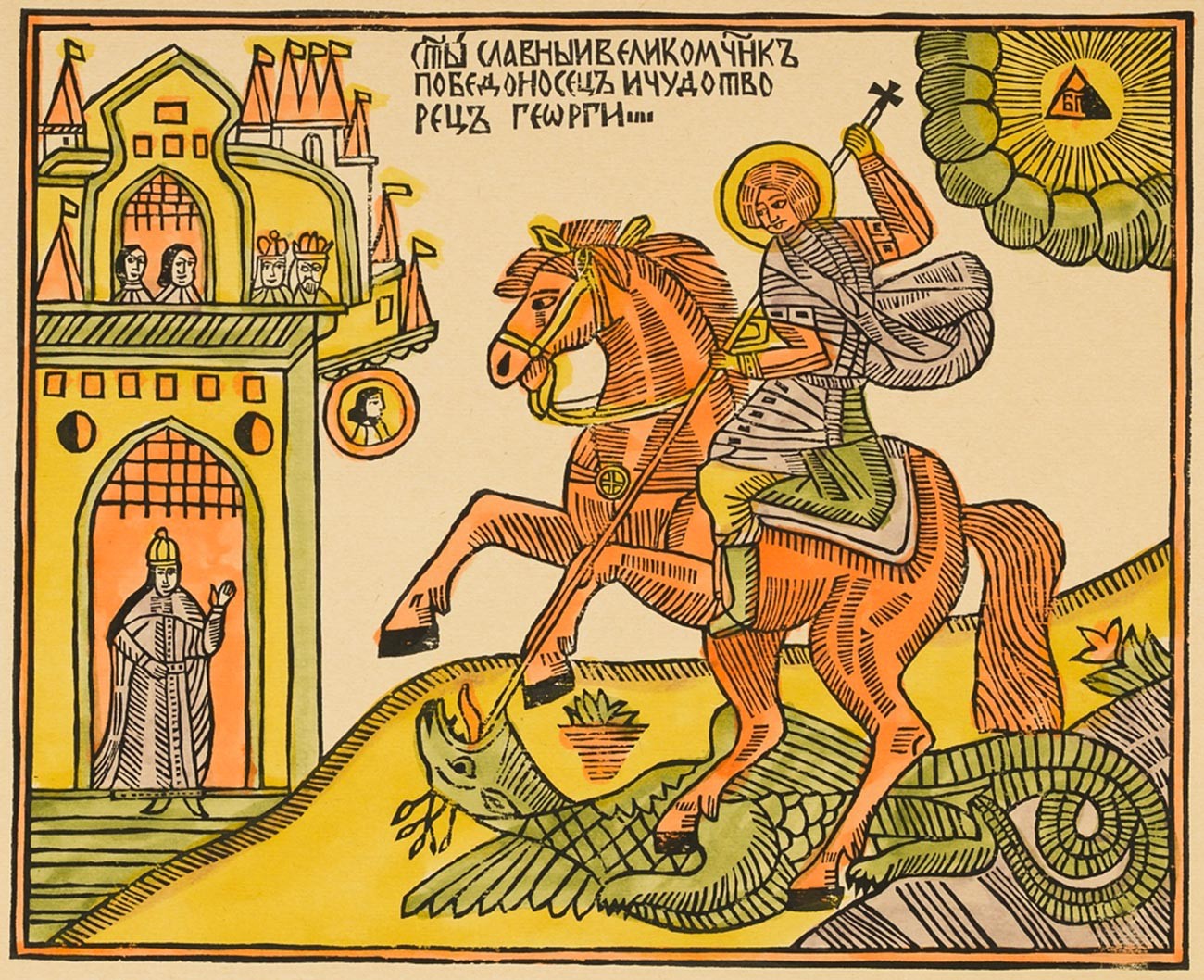

Лубок «Георгий Победоносец», 1967-1980.

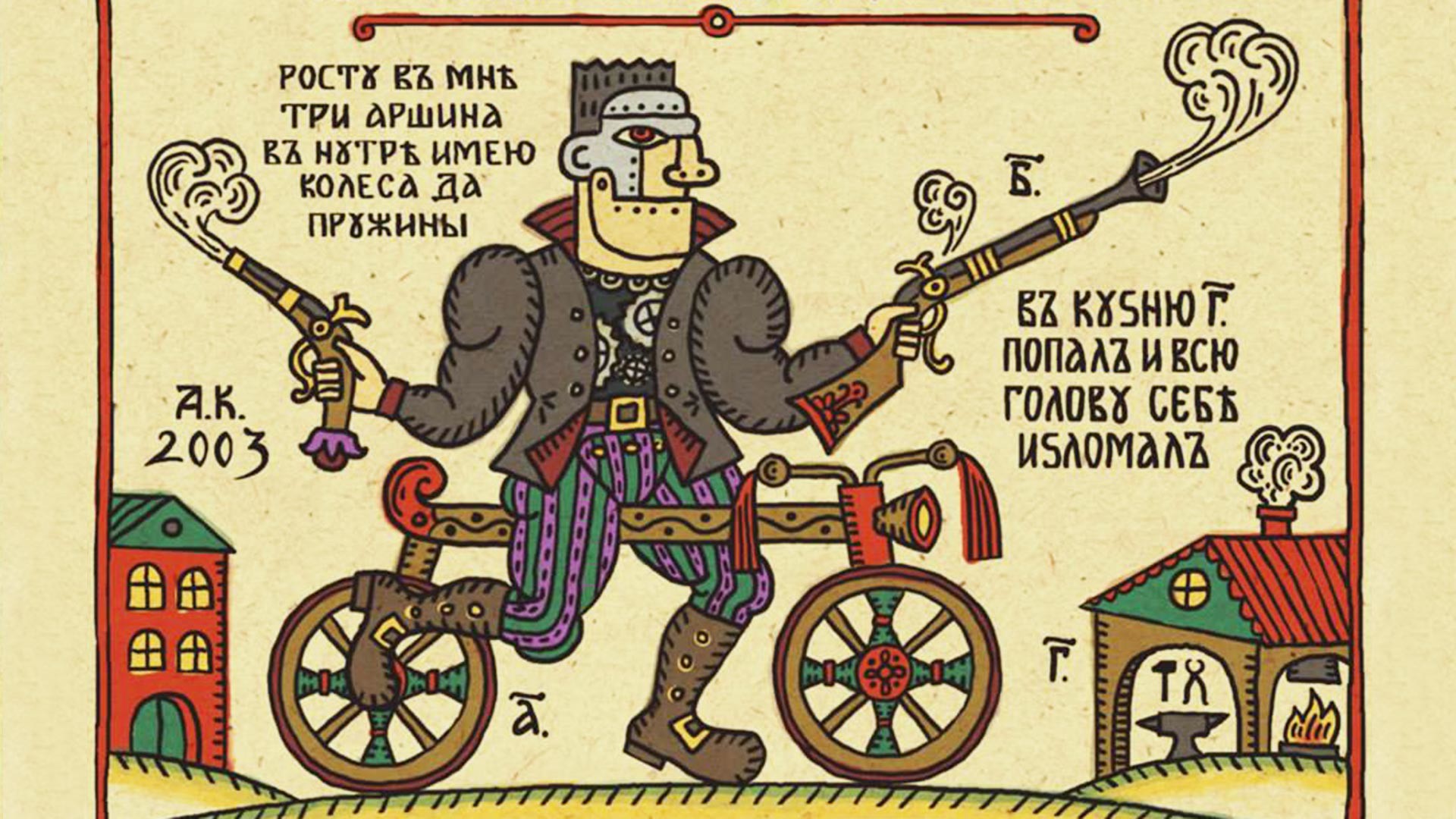

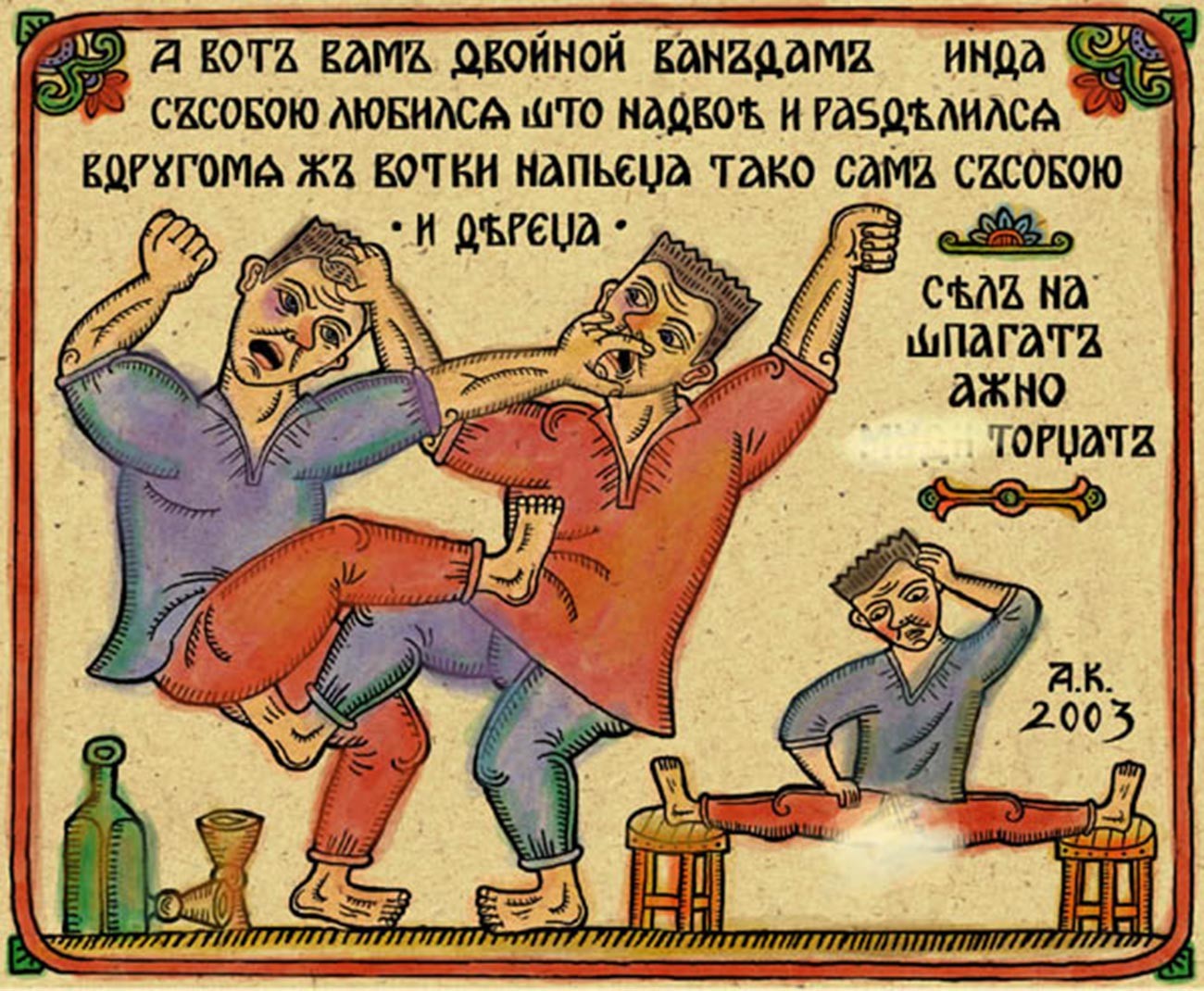

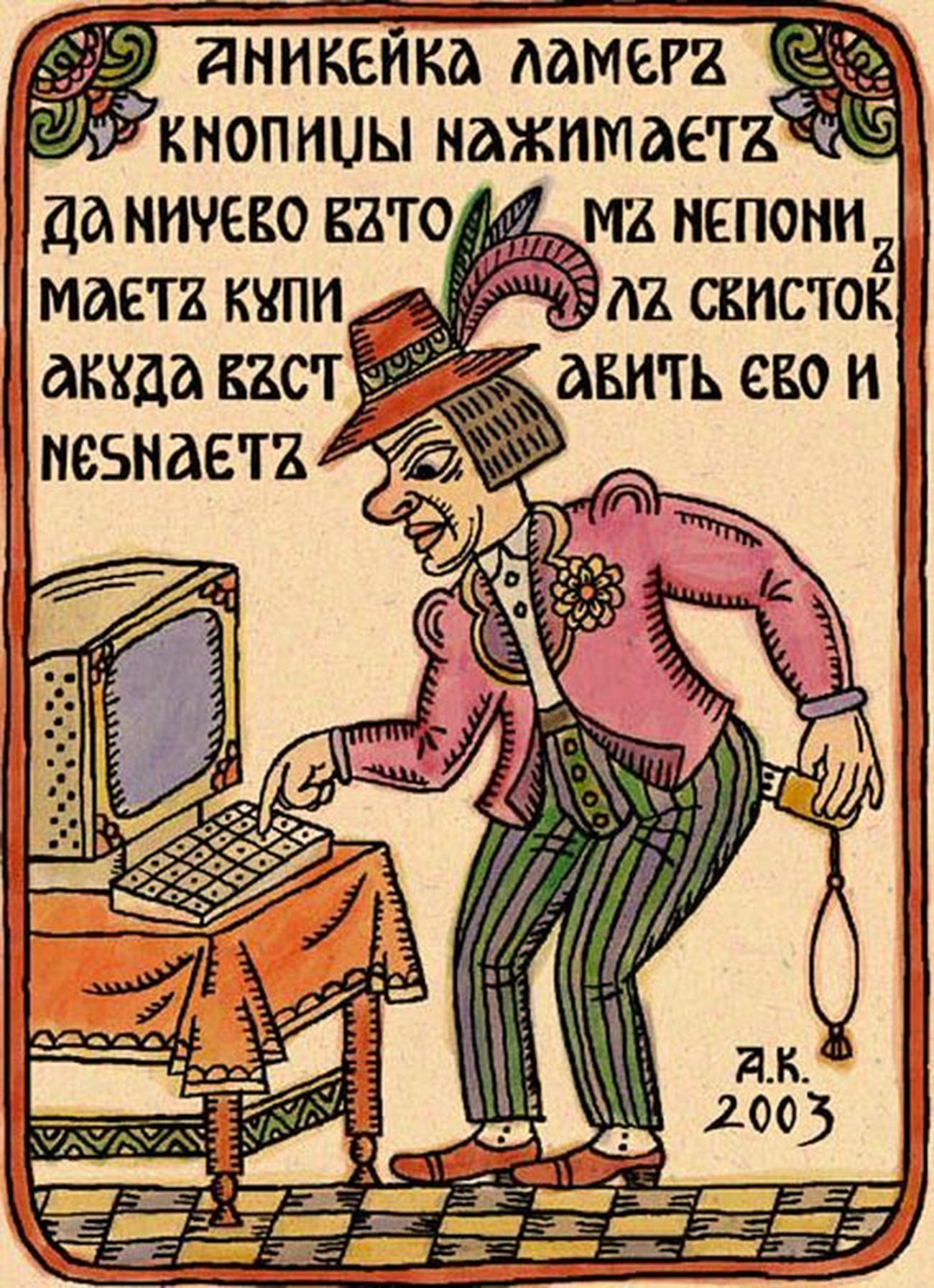

Еще один современный художник Андрей Кузнецов рисует интернет-лубки на злободневные темы, полные гротеска и аллегорий. На рисунках также можно встретить персонажей из зарубежного кино и советских мультфильмов.

Лубок: «Бьет, значит любит», 2003. «А вот вам двойной Ван Дамм инда с собой любился, что надвое и раделился. Вдруг же водки напьеца тако сам с собою и дерется».

Лубок «Аникейка», 2003. «Аникейка ламер кнопицы нажимает да ничего в этом не понимает купил свисток, а куда вставить его и не знает».

Главное меню

П.П.Ершов «Конёк-Горбунок». Словарь. Составлен Наташей Пуше.

Здесь вы найдёте значения слов, которые, возможно, вам незнакомы или являются устаревшими. Определения слов даны в том значении, в котором их использует поэт в своём тексте. Для удобства словари представлены в двух вариантах: первый – составлен по алфавиту, а второй – по последовательности появления слов в тексте.

Алфавитный вариант.

Больно – здесь: очень, сильно.

Боярин – высший чиновник в Московском государстве.

Бурка – кличка крестьянской лошади по бурой масти (тёмно-коричневой с красноватым отливом).

Весь двор – здесь: все приближенные царя, придворные.

Вороной – чёрный окрас лошади.

В помине не бывало – совсем нет, не существует.

Вскипятить ключом – вскипятить до бурления.

Втихомолку – тайком, незаметно для других.

Гость – здесь: старинное название купца, торговца.

Грива в землю – на шее лошади длинные до земли волосы.

Гусельцы – гусли, старинный многострунный русский инструмент.

Двинуть – здесь: с силой ударить.

Для прохлаждения – здесь: для удовольствия.

Добро – здесь: ладно, пусть так.

Доселева – до сих пор.

За пазуху – в место между грудью и одеждой.

Затащиться – прийти, попасть куда-либо.

За холстами – за тканью.

Камень-изумруд – драгоценный прозрачный камень густого ярко-зеленого цвета.

Католицкий держит крест – крестится по-католически: двумя перстами.

Каурка – лошадь рыжеватой масти.

Колотьё – резкая, колющая боль.

Корчась – корчиться – изгибаться, вилять, находясь в затруднительном положение.

Косогор – склон горы, холма.

Краюшка – большая горбушка.

Кричать на весь базар – здесь: громко кричать.

Молокосос – пренебрежительно о молодом, неопытном, не знающем жизни человеке.

Что есть мочушки – изо всех сил.

Надсада – чрезмерное напряжение сил.

На малого – на парня.

Не зевай – не упусти шанс.

Не промах – сообразительный.

Облачные станы – место скопления неподвижных облаков.

О полночь – в полночь.

Опохмелиться – выпить спиртного, для того, чтобы избавиться от недомогания, вызванного употреблением большого количества спиртного накануне.

Отродясь – отроду, никогда.

Подвести – навлечь на кого-то беду, неприятности.

Поганый – языческий, не христианский.

По исходе – в конце.

Поноси´ть – сильно ругать, оскорблять бранью.

Поныне – до сих пор.

Порядком – как следует.

Промеж – между собой.

Развесть – развести, разжечь.

Райские птицы – птицы с очень ярким, красивым оперением.

Ровно – здесь: кажется, как будто бы.

Рогожа – грубая, плотная ткань из мочала – вымоченной и разодранной на тонкие полоски коры липы.

Саранча – о жадной силе, которая оставляет после себя мёртвое пространство.

Сбывает – избавляется, отделывается.

Сивка – кличка рабочей крестьянской лошадки по пепельно-серой масти.

Стоять на карауле – охранять.

Уплетать – здесь: жадно есть.

Усом не ведет – не реагирует.

Хоть куды – всем хорош.

Хребёт – хребет – позвоночник, спина животного.

Чёрная бабка – налитая свинцом кость (игральный кубик), очень ценная вещь для игры.

Чу – слышишь? Послушай!

Эка – частица; употребляется для усиления удивления, насмешки.

Яхонт – драгоценный камень.

По тексту.

Отродясь – отроду, никогда.

Стоять на карауле – охранять.

На малого – на парня.

Усом не ведет – не реагирует.

За пазуху – место между грудью и одеждой.

Краюшка – большая горбушка.

Уплетать – здесь: жадно есть.

О полночь – в полночь.

Грива в землю – длинные до земли волосы на шее лошади.

Саранча – о жадной силе, которая оставляет после себя мёртвое пространство.

Хребёт – хребет – позвоночник, спина животного.

По исходе – в конце.

Поныне – до сих пор.

В помине не бывало – совсем нет, не существует.

Чёрная бабка – налитая свинцом кость (игральный кубик), очень ценная вещь для игры.

Рогожа – грубая, плотная ткань из мочала – вымоченной и разодранной на тонкие полоски коры липы.

Кричит на весь базар – здесь: громко кричит.

Ровно – здесь: кажется, как будто бы.

Порядком – как следует.

Не промах – сообразительный.

Зельно – сильно, весьма.

Затащился – пришёл, попал.

Яхонт – драгоценный камень.

Промеж – между собой.

За холстами – за тканью.

Корчась – изгибаться, вилять, находясь в затруднительном положение.

Больно – здесь: очень, сильно.

Опохмелились – выпили спиртного для того, чтобы избавиться от недомогания, вызванного употреблением большого количества спиртного накануне.

Развесть – развести, разжечь.

Гости – здесь: старинное название купцов, торговцев.

Вороные – чёрного окраса лошади.

Кушак – пояс (обычно из широкого куска ткани или связанный из шнура).

Часть вторая

Сивка – кличка рабочей крестьянской лошадки по пепельно-серой масти.

Бурка – кличка крестьянской лошади по бурой масти (тёмно-коричневой с красноватым отливом).

Каурка – лошадь рыжеватой масти.

Двинуть – здесь: с силой ударить.

Не холит – не заботится, не ухаживает.

Католицкий держит крест – крестится по-католически: двумя перстами.

Чу – слышишь? Послушай!

Хоть куды – всем хорош.

Добро – здесь: ладно, пусть так.

Колотьё – резкая, колющая боль.

Боярин – высший чиновник в Московском государстве.

Ровно – здесь: кажется, как будто бы.

Камень-изумруд – драгоценный прозрачный камень густого ярко-зеленого цвета.

Облачные станы – место скопления неподвижных облаков.

Косогор – склон горы, холма.

Не зевай – не упусти шанс.

Кричи на весь базар – зови громким голосом.

Надсада – чрезмерное напряжение сил.

Весь двор – здесь: все приближенные царя, придворные.

Молокосос – пренебрежительно о молодом, неопытном, не знающем жизни человеке.

Подведу – навлеку беды, неприятности.

Поганый – языческий, не христианский.

Гусельцы – гусли, старинный многострунный русский инструмент.

Для прохлаждения – здесь: для удовольствия.

Часть третья

Доселева – до сих пор.

Райские птицы – птицы с очень ярким, красивым оперением.

Поноси´ть – сильно ругать, оскорблять бранью.

Вскипятить ключом – вскипятить до бурления.

Сбывает – избавляется, отделывается.

Втихомолку – тайком, незаметно для других.

Что есть мочушки – изо всех сил.

Бочки с фряжским – бочки с заморским вином. Фряг, фряжский – так на Руси называли всё иноземное.

Первое издание Четвертое издание

Если ж нужен буду я… Если ж вновь принужусь я…

Как бы вора им поймать Как бы вора соглядать

Взяли хлеба из лукошка Принесли с естным лукошко

Перстень твой, душа, сыскал Перстень твой, душа, найдён

Кобылица молодая

Задом, передом брыкая,

Понеслася по полям,

По горам и по лесам. Кобылица молодая

Очью бешено сверкая,

Змеем голову свила

И пустилась как стрела.

То заскачет, то забьётся,

То вдруг круто повернётся.

Но дурак и сам не прост –

Крепко держится за хвост. Вьётся кругом над полями,

Виснет пластью надо рвами,

Мчится скоком по горам,

Ходит дыбом по лесам.

На него дурак садится,

Крепко за уши берёт,

Горбунок-конёк встаёт,

Чёрной гривкой потрясает,

На дорогу выезжает;

Вдруг заржал и захрапел,

И стрелою полетел. На конька Иван садится,

Уши в загреби берёт,

Что есть мочушки ревёт.

Горбунок-конёк встряхнулся,

Встал на лапки, встрепенулся,

Хлопнул гривкой, захрапел

И стрелою полетел.

При жизни Ершова вышли еще три издания: 1861 – 5-е; 1865 – 6-е; 1868 – 7-е. Умер Петр Ершов в 1869, на 55 году жизни.

По непонятным причинам П.П. Ершов уничтожил свой студенческий дневник и беловик сказки с правкой Пушкина, когда каждый автограф поэта стал представлять значимую материальную ценность. М. С. Знаменский записал в своем дневнике, что Петр Павлович (Ершов) по обыкновению рылся в своих бумагах, и сказал однажды, что много бумаг сжег, когда приехал в Тобольск. «Теперь жалко: напомнило бы, по крайней мере, молодость. Были у меня и заметки, писанные Пушкиным и другими» На настоящее время не найдена ни одна журнальная публикация сказки, ни одно отдельное ее издание с дарственной надписью Ершова тем, кто принял активное участие в ее оформлении, финансировании и продвижении: Жуковскому, Никитенко, Плетневу, Пушкину, Сенковскому, Смирдину. Если бы он был ее автором, то он обязательно преподнес бы в дар свою книгу с благодарственной надписью всем благодетелям. При жизни Пушкина Ершов ни разу не заявил, что является автором «Конька-горбунка».

П. Ершов стал знаменитым в 19 лет. Стихи, которые он писал ранее, не вызвали интереса даже у его сокурсников. Авторство Ершова в написании сказки подвергалось сомнениям с момента издания. Александр Лацис в очерке «Верните лошадь!», изданного в 1993 г, привел серьезные обоснования и аргументы в пользу версии авторства Пушкина.

Журнальный вариант сказки появился в мае 1834 г., цензуру сказка прошла довольно быстро – за три месяца, набор в печати и издание заняли не более двух месяцев. Сказка, надо полагать, была готова в конце 1833 г. Осенью 1833 г. в Болдино Пушкин закончил «Сказку о рыбаке и рыбке» и «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях». Из этих сказок и из «Сказки о царе Салтане», которую также Пушкин написал в Болдино, но в 1830 г., в «Конька» перекочевали строки:

Как на море-окияне

И на острове Буяне»

Новый гроб в лесу стоит

В гробе девица лежит»

Соловей над гробом свищет;

Черный зверь в дубраве рыщет.

Имена царя Салтана, Еруслана Лазаревича приходят в сказочный мир Ершова из пушкинских сказок:

Не пришли ли с кораблями

Немцы в город за холстами

И нейдет ли царь Салтан

Басурманить христиан.

Попивали мед из жбана

Да читали Еруслана.

• «Руслан и Людмила» (1820)

«Эх! — один слуга сказал, —

Как севодни я достал

От соседа чудо-книжку!

В ней страниц не так чтоб слишком,

Да и сказок только пять,

А уж сказки — вам сказать».

К этому времени Пушкин написал пять сказок:

• «Царь Никита и сорок его дочерей» (1822);

• «Сказка о попе и о работнике его Балде» (1830);

• «Сказка о царе Салтане» (1831);

• «Сказка о рыбаке и рыбке» (1833);

• «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» (1833).

Перекочевала в «Конек-горбунок» и заключительная строфа:

Я там был,

Мёд, вино и пиво пил;

По усам хоть и бежало,

В рот ни капли не попало.

Заключительная строфа в сказке:

• «О мертвой царевне»

Обвенчался Елисей;

И никто с начала мира

Не видал такого пира;

Я там был, мед, пиво пил,

Да усы лишь обмочил

«Эта вовсе не красива:

И бледна-то и тонка,

Чай, в обхват-то три вершка;

А ножонка-то ножонка!

Тьфу ты! Словно у цыпленка!

Пусть полюбится кому,

Я и даром не возьму».

Справка: три вершка – 13,5 см.

Описание Царь-девицы полностью соответствует образу Натальи Гончаровой, которую впервые встретил Пушкин на рождественском балу у танцмейстера Йогеля в доме Кологривовых на Тверском бульваре. Она была в белом воздушном платье, с золотым обручем на голове, изящна, стройна и восхитительно юна (бледна, тонка и с удивительно маленькой ножкой).

Вокруг высокого чела,

Как тучи, локоны чернеют.

Звездой блестят ее глаза…

8 сентября 1826 г. Пушкина доставили с фельдъегерем из Михайловского в Москву, беседа поэта с самодержцем в Чудовом монастыре продолжалась около двух часов. Царь дозволил ему жить в любом месте, кроме Петербурга. В официальном письме граф Бенкендорф подтвердил пожалованные поэту во время беседы царские милости: «Вы можете употребить весь досуг, вам предоставляется совершенная и полная свобода, когда и как представить ваши мысли и соображения; и предмет сей должен представить тем обширнейший круг, что на опыте видели совершенно все пагубные последствия ложной системы воспитания. Сочинений ваших никто рассматривать не будет, на них нет никакой цензуры: Государь император сам будет и первым ценителем произведений ваших, и цензором».

Пушкин создал яркую Оду, которая прославляла Петра I. Она прокладывала и освещала дорогу (как жар-птица) для его приемника Николая I к высокой миссии просвещенного монарха, всемерно содействующего возвышению величия государства Российского.

Свет такой тут вдруг разлился,

Что весь двор рукой закрылся.

Царь кричит на весь базар:

«Ахти, батюшки, пожар!»

И эта Ода была написана, как раз в то время, когда Николай I вел успешно персидскую войну, были присоединены к России новые земли, русские войска перешли Дунай, и началась войну с Турцией за освобождение южнославянских земель.

Говорит Ивану царь:

«Вот люблю дружка Ванюшу!

Взвеселил мою ты душу,

И на радости такой —

Будь же царский стремянной!»

14 ноября 1831 г. был издан указ: «Государь Император высочайше повелеть соизволил: отставного коллежского секретаря Александра Пушкина принять на службу тем же чином и определить его в государственную Коллегию Иностранных дел». А 6 декабря Пушкин был повышен в должности, и было определено жалование, которое десятикратно превышало ставки чиновников того же ранга. «Государь Император всемилостивейшее пожаловать соизволил состоящего в ведомстве государственной Коллегии Иностранных дел коллежского секретаря Пушкина в титулярные советники». «Высочайше повелено требовать из государственного казначейства с 14 ноября 1831 года по 5000 рублей в год на известное Его императорскому величеству употребление, по третям года, и выдавать сии деньги тит. сов. Пушкину» Государь разрешил поэту доступ в архивы, в том числе и в некоторые архивы Тайной канцелярии. Пушкин – Плетневу: «Государь, который до сих пор не переставал осыпать меня милостями, соизволил принять меня на службу и милостиво назначил мне 5 000 р. жалованья».

По докладу спальника царь велел Ивану найти и привезти царь-девицу. которая

Дочь, вишь, Месяцу родная,

Да и Солнышко ей брат.

«Всем бы, кажется, красотка,

Да у ней, кажись, сухотка:

Ну, как спичка, слышь, тонка,

Чай, в обхват-то три вершка;

Вот как замуж-то поспеет,

Так небось и потолстеет».

В самый канун Нового года, 30 декабря 1829 г, на балу у генерал-губернатора князя Д. В. Голицына представлялись живые картины, в одной из которых участвовала 17-летняя Наталья Гончарова, которая изображала сестру Дидоны. Публика в восторге требовала вновь и вновь повторения изящной сценки. Весть о триумфе Натали дошла до Петербурга.

В это время за Натальей ухаживал князь П. А. Мещерский, который был влюблен в нее. Наталья Ивановна, ее мать, несомненно, считала его более желанным женихом для дочери. Князь Платон Алексеевич Мещерский, 1805 г. рождения, служил в Московском главном архиве Министерства иностранных дел. Владели князья Мещерские землями площадью 5635 десятин земли. Платону и Александру Алексеевичам Мещерским принадлежали 840 душ крестьян.

Кроме князя Мещерского четверо представителей из «роя поклонников и воздыхателей» были постоянно рядом с Наталей Гончаровой. Все женихи были из богатых семей. Мать настаивала на князе Мещерском.

Пушкин, который год назад сделал предложение Наталье, отказ не получил, но был встречен холодно.

Тут царевна заиграла

И столь сладко припевала,

Что Иван, не зная как,

Прикорнулся на кулак;

И под голос тихий, стройной

Засыпает преспокойно.

Говорит ему царевна:

«Если хочешь взять меня,

То доставь ты мне в три дня

Перстень мой из окияна!»

Этим перстнем, бриллиантом должна была стать задуманная им «История государства Российского» от Петра I до современности (черновой вариант текста «История Петра I» был подготовлен). Для написания этого многотомного произведения нужны были новые достоверные источники: документы, договора, письма, воспоминания. Многие из них лежали в архивах в разных местах по всей стране. Поиски их, как предполагал Пушкин, будут нелегкими и долгими, и придется проехать по стране не одну тысячу километров. Его поэзия и проза, и его талант должны были ему помочь.

Горбунок летит, как ветер,

И в почин на первый вечер

Верст сто тысяч отмахал

И нигде не отдыхал.

Все бока его изрыты,

Частоколы в ребра вбиты,

На хвосте сыр-бор шумит,

На спине село стоит;

Мужички на губе пашут,

Между глаз мальчишки пляшут,

А в дубраве, меж усов,

Ищут девушки грибов.

Десять лет назад эта благодатная земля превратилась в каторгу для многих близких Пушкину семей. В утробе рыбы-кита, в темноте томились тысячи заключенных, трудились на рудниках в кандалах, и никто из них не знал, увидят ли они солнце и выйдут ли на свободу.

« за то несет мученье,

Что без Божия веленья

Проглотил среди морей

Три десятка кораблей».

Цифры в сказке имеют лишь смысловое значение:

• 3 вершка – узкая талия, низкий рост у конька-горбунка,

• 2 аршина – длинные уши,

• 50 жар-птиц и 30 кораблей – громадное количество,

• 15 лет царь-девицы – еще юная,

• 70 летний царь – старик.

О своих переживаниях Луна (Месяц) говорит от женского лица:

«Оттого-то, видишь, я

По три ночи, по три дня

В темном облаке ходила,

Все грустила да грустила,

Трое суток не спала,

Крошки хлеба не брала,

Оттого-то сын мой красный

Завернулся в мрак ненастный.

И скажи моей родной:

«Мать твоя всегда с тобой”».

С другой стороны, Месяц – лицо мужского рода:

«Ну, Иванушка Петрович!”-

Молвил Месяц Месяцович,

Как мать, Месяц – творец жизни, как мужчина – источник света, просвещения и освещения тайн, скрытых во мраке темноты.

Иван обращается к нему за советом:

Есть еще к тебе прошенье,

То о китовом прощенье.

Скоро ль кончится мученье?

Чем сыскать ему прощенье?

.

Мудрый Месяц учит, как избавиться от страданий:

«Он за то несет мученье,

Что без божия веленья

Проглотил среди морей

Три десятка кораблей.

Если даст он им свободу,

Снимет бог с него невзгоду.

Вмиг все раны заживит,

Долгим веком наградит,

Кто этот персонаж: созидатель жизни и источник знаний, Творец и одновременно просветитель? Таким лицом, в понимании Пушкина, мог быть только Петр I. (предположение, что за образом Месяца Месяцовича скрывается Петр I, высказала Елена Шувалова, http://www.proza.ru/2015/09/09/1331)

Тайны императорской семьи мог помочь открыть только находившийся на небесах Петр I, не причастный к вакханалии смены правителей. Его душа могла бы просветить и подсказать, как действовать, какие силы, какие люди могли бы помочь в этой отчаянной войне с самозванцами. Его светлое имя, по мнению Пушкина, должно было помочь открыть архивы, и тогда он сможет сказать правду об этих правителях. Это будет книга, которая заставит людей по-иному взглянуть на все происходящее, изменит отношение общества к вышедшим на Сенатскую площадь в декабре 1825 г., и оно перестанет считать этих заключенных преступниками. И тогда темницы рухнут, и они выйдут на свободу.

Чудо-кит зашевелился,

Словно холм поворотился,

Начал море волновать

И из челюстей бросать

Корабли за кораблями

С парусами и гребцами.

Птенцы гнезда петрова, к которым причислял себя и Пушкин (Иван Петрович), получив сигнал от духа Петра (Месяца), активно примутся за поиски документов, и главный архивариус, похожий на ерша, откопает спрятанную глубоко под землей библиотеку и передаст сохраненные фолианты весом более тоны, поэту.

«История государства Российского» должна была рассказать правдиво о победах и поражениях России, о взлетах и падениях, почему на Руси народ бунтовал, кто плел заговоры, и что хотели создать те яркие личности, болевшие за будущее страны, те беспокойные умы, которые вышли на площадь в декабре. Пушкин писал об особенности России: «Россия никогда ничего не имела общего с остальной Европою; что история ее требует другой мысли, другой формулы, как мысли и формулы, выведенные из истории христианского Запада». Эта «История…» должна была привести общество к осознанию, что в стране должны произойти перемены, должны быть проведены реформы во всех сферах деятельности государства, а царю придется принимать решение и пройти через серьезное испытание (стихийное бедствие, бунт, заговор, война).

Вот, коль хочешь ты жениться

И красавцем учиниться, —

Ты без платья, налегке,

Искупайся в молоке;

Тут побудь в воде вареной,

А потом еще в студеной,

И скажу тебе, отец,

Будешь знатный молодец!»

Это испытание, как предсказал Пушкин, император перенести не сможет, он погибнет. А Пушкина спасет его конек-горбунок (его творчество), и выйдет он после них преображенный и величественный.

И такой он стал пригожий,

Что ни в сказке не сказать,

Ни пером не написать!

После завершения банного процесса в трех котлах конек-горбунок исчезает. И, видимо, Пушкин, не упомянул его преднамеренно, предоставляя читателю возможность догадаться, что он к этому моменту сам творить перестанет, что его к этому времени в живых не будет. Но книги его читать будут на Руси все. Пройдя испытания, Пушкин вместе со своей красавицей Натальей (царь-девицей) будет вознесен на Олимп, и станет он, как Зевс, духовным царем русского народа.

«Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,

И назовет меня всяк сущий в ней язык,

И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой

Тунгус, и друг степей калмык.

И долго буду тем любезен я народу,

Что чувства добрые я лирой пробуждал,

Что в мой жестокий век восславил я Свободу

И милость к падшим призывал».

Пушкину «Историю государства Российского» написать не удалось, перемены, предсказываемые поэтом, произошли в стране позже. И сыграли в них свою роль изданные вновь его сочинения.

Зимой 1850 г. Наталья Николаевна решила издать вновь сочинения Пушкина. 21 мая 1851 г. Иван Васильевич Анненков, флигель-адъютант Николая I, подписал с Н.Н. Ланской (Пушкиной) письменный договор, по которому она уступила ему право на издание сочинений ее первого мужа. Два сундука бумаг Пушкина были переданы Павлу Анненкову, брату Ивана. 26 марта 1854 г. цензура рассмотрела добавления и поправки к биографии Пушкина, представленные П.В. Анненковым на особое рассмотрение. 7 октября было дано разрешение на издание сочинений Пушкина, включая его биографию. Первый и второй том вышли в свет в январе 1855 г.,

26 августа 1856 г., в день своего коронования, император Александр II помиловал всех декабристов, но многие не дожили до своего освобождения

В конце 1857 г. был издан седьмой том «Сочинений Пушкина». Несмотря на крайне строгие цензурные требования, Анненков смог впервые дать русскому читателю в «Материалах» живое представление не только о Пушкине-поэте, но и о Пушкине-человеке. Добролюбов поместил в первом номере «Современника» за 1858 г. рецензию на седьмой том: «Русские, любившие Пушкина как часть своей родины, как одного из вождей ее просвещения, давно уже пламенно желали нового издания его сочинений, достойного его памяти, и встретили предприятие г. Анненкова с восхищением и благодарностью». Кроме «Современника» с положительными рецензиями на «Материалы для биографии А. С. Пушкина» П.В. Анненкова выступили почти все русские журналы 50-х годов.

П. Пышш писал о «Материалах для биографии А. С. Пушкина»: «Предприятие Анненкова было особенно ценно в обстоятельствах, среди которых жила тогда наша литература. Окруженная тяжелым недоверием и подозрениями, литература едва хранила нить предания сороковых годов, и издание Пушкина приобрело цену нравственного обозрения; это было притом не только напоминание, но в значительной степени и реставрация писателя, который для критики сороковых годов был величайшим явлением русской литературы и залогом ее будущего».

А в 1859 г. критик Аполлон Григорьев высказал мысль о Пушкине, которая стала доминирующей в русской и советской литературе все последующие годы:

Пушкин взошел на Олимп. Все произошло так, как предвидел поэт в сказке.