лобная пазуха пневматизирована что это значит на рентгене

Лобная пазуха пневматизирована что это значит на рентгене

Рентгенография является доступным и простым методом, позволяющим изучить анатомию черепа на большом объеме материала. Рентген-анатомические исследования околоносовых пазух производились многими авторами (Костоманова Н.Г., 1960; Никитюк Д.Б., 1983; Волков А.Г., 2000). При этом изучались объем, площадь околоносовых пазух у детей различных возрастных групп. Однако эти исследования носили антропометрический характер и недостаточно освещали характер динамики размеров околоносовых пазух в группах людей пожилого и старческого возраста. Рентген-анатомические исследования особенностей пневматизации лицевых костей различных возрастных групп с хирургической точки зрения, по нашим данным, не изучались.

Целью настоящего исследования было изучение динамики возрастных изменений параметров лобной пазухи и характера ее пневматизации как важных аспектов планирования хирургического лечения.

Материалы и методы исследования

Проведено рентген-анатомическое исследование лобной пазухи, передней черепной ямки по рентгенограммам больных разных возрастных групп, перенесших фронтит. Всего – 500 рентгенограмм: в боковой проекции – 250; в носо-подбородочной – 250. Так как лобная пазуха объективизируется на рентгенограммах с 4-х лет, проведено изучение основных ее показателей и связанных с ней параметров черепа в возрасте 4–75 лет. Для определения коэффициента линейного искажения применена рентгеноконтрастная масштабная метка «L» – образной формы с прямым углом и длиной сторон 20 мм, которая укреплялась по средней линии на область чешуи лобной кости всем детям с подозрением на патологический процесс в околоносовых пазухах.

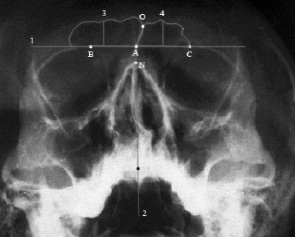

На рентгенограммах в носо-подбородочной проекции определяли следующие размеры:

1. Ширина лобной пазухи измерялась по горизонтали, проведенной касательно крайних высших точек орбиты, как расстояние от перегородки синуса до точки пересечения ее с латеральным контуром лобной пазухи (А–В; А–С).

2. Высота лобной пазухи измерялась дважды: по средней линии вдоль перегородки от вершины пазухи до линии В–С; второй размер определялся как перпендикуляр, проведенный из середины ширины пазухи до пересечения с ее боковым контуром (вертикали 5, 6) (рис. 1).

Рис. 1. Схема расчета на прямой рентгенограмме: N – назион; А–В, А–С – ширина лобной пазухи; AO – высота пазухи 1; 1 – линия измерения ширины пазух; 2 – линия сагиттальной плоскости; 3, 4 – высота пазухи 2

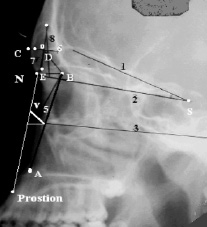

Рис. 2. Схема расчета параметров на боковой рентгенограмме: 1 – дно передней черепной ямки, 2 – прямая N–S; 3 – франкфуртская горизонталь; 6 – глубина лобной пазухи; 7 – высота лобной пазухи; 8 – линия, соединяющая вершину пазухи и середину её дна; А – передняя носовая ость; B – точка пересечения задней и нижней стенок лобной пазухи; С-D – толщина передней стенки; E – точка наибольшей глубины лобной пазухи

На боковых рентгенограммах замеряли параметры, характеризующие как лобную пазуху, так и переднюю черепную ямку:

1. Расстояние от точки Nasion до центра турецкого седла (N–S) [5].

2. Высота лобной пазухи. Из крайней верхней точки пазухи на линию Nasion – sella turcica опускался перпендикуляр до пересечения с дном лобной пазухи (вертикаль 7).

3. Глубина лобной пазухи в средней точке ее высоты (по Е.А. Ландсбергу) (линия D 6).

4. На этом же уровне измеряли толщину передней стенки пазухи (линия С–D).

5. Расстояние от центра лобной пазухи до точки пересечения задней и нижней стенок пазухи (т. В), т.е. до начальной точки лобно-носового сообщения.

6. Расстояние от точки Nasion до т. В.

7. Расстояние от точки Nasion до точки наибольшей глубины лобной пазухи (точка Е).

8. Расстояние от центра лобной пазухи до точки Е.

9. Верхнюю высоту лица (расстояние между точками Nasion и Prostion).

10. Лицевой угол – между франкфуртской горизонталью и верхней высотой лица (рис. 2).

Все измерения пересчитывались с учетом коэффициента искажения. Полученные данные заносились в таблицы Excel 2003, которые затем обрабатывались.

Для статистической обработки данных использовалась программа Statistica 10. Для оценки характера распределения вариант использовались стандартизированная асимметрия (Stand. skewness) и стандартизированный эксцесс (Stand. kurtosis). При значениях данных показателей в пределах от –2 до + 2 распределение считалось нормальным и поддавалось обработке с помощью параметрических критериев, если же один из показателей в модуле превышал 2, то распределение вариант считалось асимметричным и обрабатывалось с помощью непараметрических критериев (при отсутствии нормального распределения вариант использовался тест Краскела−Валлиса (Kruskal-Wallis Test); метод множественных сравнений – для определения межгрупповых различий; множественный регрессионный анализ – при оценке влияния нескольких факторов). Все значения представлены в виде средней ± стандартное отклонение (М ± δ) при нормальном распределении и медианой (Ме) при асимметричном характере распределения. Статистическое значение каждой переменной определяли с использованием дисперсионного анализа (ANOVA). При оценке нулевой гипотезы различия считались достоверными при критерии значимости р ≤ 0,05.

Результаты исследования и их обсуждение

Нами выявлены следующие типы лобной пазухи: полное отсутствие пневматизации с обеих сторон (3,2 % случаев), отсутствие лобной пазухи с одной стороны (4,1 % наблюдений). В нашем наблюдении чаще отсутствовали лобные пазухи правой стороны. Центральный тип пневматизации выявлен нами в 59 %, поперечный тип – в 10,1 %, чешуйчатый тип пневматизации – в 8,3 % наблюдений. Смешанный тип выявлен в 18,1 %. Представленные результаты подчеркивают и доказывают индивидуальность развития лобной пазухи. Полученные данные, демонстрирующие возрастную динамику размеров лобной пазухи, представлены в табл. 1 и 2.

Возрастная динамика параметров лобной пазухи по рентгенограммам в носо-подбородочной проекции (n = 250)

Лобный синусит (фронтит)

Одними из таких пазух являются лобные, которые расположены слева и справа от центра лобной кости над глазами. Воспаление слизистых оболочек лобных пазух – это фронтит (от frontalis — «лобный») или лобный (фронтальный) синусит. Часто его называют «лобный гайморит», однако точное название данного заболевания – именно «лобный синусит» или «фронтит».

За последние годы возросло количество случаев лобного синусита, при этом больше всего отмечен прирост заболеваемости хронической формой. Эта патология, в основном, встречается в детском возрасте. Среди взрослых заболеванию более подвержены мужчины.

Воспаление лобной пазухи

Причинами воспаления могут выступать вирусы (риновирус, аденовирус, коронавирус), бактерии (стафилококк, стрептококк, гемофильная палочка) или грибки, которые проникают из носовой полости.

Лобный синусит возникает и при наличии определенных факторов, связанных с условиями жизни и деятельности человека. Так, загрязненная атмосфера, особенно в зоне промышленных предприятий, пыльные и загазованные помещения, вредные производства или профессиональные травмы (например, баротравмы дайверов, подводников, пилотов) приводят к сбоям в работе иммунной системы организма и, как результат, – к фронтиту.

К развитию лобного синусита может привести переохлаждение головы в осенне-зимний период при нежелании носить головной убор, неумение правильно сморкаться или даже общее истощение организма.

Развитие фронтального синусита характеризуется скоплением гноя в пазухах, а это, в свою очередь, чревато тяжелыми осложнениями.

Разновидности фронтита

Типы фронтита различаются в зависимости от путей проникновения инфекции, типа и время развития патологии.

Независимо от типа фронтита, он может затрагивать или одну пазуху (правую или левую) или быть двусторонним, когда в воспалительный процесс вовлечены обе пазухи.

Симптомы фронтита

Лобный синусит – заболевание серьезное. О развитии патологии сигнализируют его характерные симптомы:

Своевременное обращение к отоларингологу поможет поставить правильный диагноз и отличить:

Симптомы острого фронтита

Симптомы хронического фронтита

Главные признаки заболевания лобным синуситом – это постоянные ноющие головные боли. Они носят характер распирания, сжимания, пульсации, усиливаясь при наклонах головы вперед или выполнении физических нагрузок. Болезненность может появиться из-за вибрации при поездках в транспорте.

При переохлаждении или последствиях ОРВИ в лобных синусах увеличивается давление, боли нарастают. Бессонница и умственное напряжение, переутомление и прием кофе или алкоголя могут усилить головные боли даже без обострения заболевания. Боль становится невыносимой, неврологической.

Самая интенсивная точка боли в области лба отмечается над переносицей (выше на 2 см). Если воспалена одна из пазух, боль сильнее локализуется с одной стороны. При постукивании по лбу появляется ноющая боль. При наличии воспаления при надавливании на надбровные ткани боль будет держаться долго.

Обострения фронтита

Если терапевтические действия были начаты не вовремя, симптомы заболевания усиливаются, интоксикация организма увеличивается. Гипертермия, чувство разбитости, общее плохое самочувствие может соседствовать с головокружениями и вегетативными нарушениями.

Возникает вторичное воспаление слезного мешка (дакриоцистит). В лобных пазухах могут появиться полипы, свищи, опухолевидные образования (холестеатомы) и слизистые кисты (мукоцеле).

Все это способствует появлению язв на стенках пазух, а инфекция может проникнуть в надкостницу и кость.

Фронтит: осложнения и последствия

Хроническая стадия фронтита опасна своими осложнениями. Перенесенная ОРВИ или простая простуда часто вызывает обострение болезни, которое длится около трех недель.

При переходе фронтита в хроническую стадию возникает опасность проникновения гнойного содержимого пазух через задние стенки внутрь черепа. Последствием этого может стать тяжелейший гнойный менингит или абсцесс.

Если гнойная инфекция проникнет через тонкую нижнюю стенку пазухи, то серьезно пострадают глазницы.

Эти осложнения очень опасны, так как могут привести к летальному исходу.

Последствия недолеченного фронтита сказываются на других органах и приводят к воспалительным процессам в миндалинах, костной ткани и тканях сердечной мышцы, конъюнктивиту и повреждению зрительного нерва, отиту или пневмонии.

Диагностика

Правильный диагноз может поставить только врач – отоларинголог. Осмотр пациента при помощи специального инструментария (риноскопия и эндоскопия), проведение УЗИ, рентгена и термографии позволяют определить состояние слизистой, объемы и строение лобных пазух, а также место возникновения инфекции.

Анализ крови, бактериологические и цитологическое исследования дополнят клиническую картину и помогут наметить направление лечения пациента.

Могут также понадобиться пробы на аллергены. В сложных случаях необходимыми являются консультации офтальмолога и невролога.

Методы лечения

Если нет показаний для хирургического вмешательства, лечение фронтита проводится консервативно.

После диагностирования выбираются проверенные терапевтические методы:

Лечение в домашних условиях

Такое лечение разрешает только врач при легкой форме заболевания. Пациенту назначаются лекарственные препараты и выдаются рекомендации, которые нужно строго выполнять.

Это касается различных промываний и ингаляций, которые можно выполнять в домашних условиях, применяя народные средства.

Прокол при фронтите

Без прокола можно очистить пазухи и ввести лечебные препараты с помощью специального катетера Ямик. Если фронтит переходит в тяжелую затяжную стадию, требуется провести прокол. Это позволит очистить пазухи от гноя.

В более запущенных случаях требуется операция трепанопункции, при которой в отверстие пазухи вводят специальную трубку (канюлю). С ее помощью пазухи промывают и вводят нужный антибиотик.

Такие хирургические вмешательства проводятся под местной анестезией.

В особо тяжелых случаях назначается открытая операция.

Рекомендации после операции прокола

После проведения операции на протяжении 4-5 дней пациенту назначают сосудосуживающие капли. За раной необходимо тщательно ухаживать по инструкции врача и беречься от простуд и других вирусных заболеваний.

Если боли после прокола не проходят в течение нескольких дней или рана плохо заживает, нужна консультация врача.

Препараты лечения фронтита

Медикаментозное лечение назначает врач в зависимости от типа заболевания, особенностей протекания болезни и анамнеза пациента.

Вводить антибиотики можно внутримышечно и внутривенно. Иногда лекарство вводится прямо через лобную кость.

При лечении антибиотиками обязательно назначаются препараты для поддержания микрофлоры кишечника.

В таких случаях назначают антигистаминные препараты.

Хорошие результаты дает использование сульфаниламидов или гомеопатических средств.

Профилактика

Чтобы избежать такого серьезного заболевания, как фронтит, необходимо:

Заключение

Лобный синусит (в народе – «лобный гайморит») – заболевание сложное и опасное, которое чревато многими осложнениями и серьезными проблемами со здоровьем. Важно соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить его развитие из обычной простуды или ОРВИ. Если же появились первые симптомы болезни, важно как можно быстрее обратиться к врачу: богатый арсенал современных методов лечения поможет устранить проблему, не прибегая к хирургическому вмешательству и не доводя до развития хронической формы.

Рентгенологические методы исследования носа и околоносовых пазух

Такое ЛОР-заболевание, как синусит является в настоящее время самой распространённой ЛОР патологией. Пациенты с воспалительными процессами околоносовых пазух (ОНП) составляют в настоящее время около 40% всех госпитализированных в ЛОР-стационары больных. Основным методом диагностики заболеваний ОНП является рентгенологический.

Принято различать следующие парные ОНП, расположенные в одноименных костях (рис. 1):

В ряде случаев к околоносовым пазухам относят также воздушные полости, встречающиеся редко у отдельных пациентов и расположенные в толще носовой перегородки носовых раковин (буллы раковин). Эти полости, выстланные эпителием, почти никогда не имеют сообщения с полостью носа и поэтому не могут считаться истинными пазухами носа.

У новорожденного ребенка развиты только верхнечелюстная и решетчатая пазухи (рис. 3), представляющие собой полости, объёмом менее миллилитра. К 2 – 3 годам становится пневматизированной клиновидная пазуха, к 5 – 6 годам – лобная. Окончательное развитие пазух носа достигается к 20 годам.

Недоразвитие лобных пазух или их гипоплазия встречается у каждого 10-го человека. Недоразвитие других пазух отмечается достаточно редко. Может быть односторонняя гипо- и аплазия верхнечелюстных, клиновидных и лобных пазух, что обязательно надо отметить в описании рентгенограммы. Это создаёт трудности при диагностике синусита и пункции такой пазухи (рис.4). Возможна избыточная пневматизация ОНП, чаще лобной и клиновидной.

Рентгенограмма черепа не позволяет оценить состояние всех ОНП. Для получения качественного изображения ОНП необходимо проводить исследование в специальной проекции.

Различают следующие виды проекций:

Носоподбородочная проекция выполняется при вертикальном положении пациента (сидя, стоя). Пациента просят открыть рот и прижаться им к экрану (рис. 5). Центральный луч направлен перпендикулярно к кассете и проходит в сагиттальном направлении на уровне наружных углов глазниц. Видны хорошо все передние пазухи (лобные, решетчатые, верхнечелюстные). В проекции открытого рта можно увидеть клиновидную пазуху (рис. 1).

Иногда в таком положении пирамиды височных костей всё равно наслаиваются на нижние отделы верхнечелюстных пазух и рекомендуют выполнять подбородочную (переднюю полуаксиальную) проекцию, когда сидящий больной касается кассеты подбородком.

Линия, соединяющая наружный слуховой проход и подбородок (ментальная) перпендикулярна к плоскости кассеты. Центральный луч идет через крылья носа параллельно ментальной линии. Решетчатая пазуха в этом случае видна плохо из-за наслоения передних клеток на задние и на скаты носа. Лобные пазухи смотрятся увеличенными.

Носолобная проекция используется для изучения лобной и решетчатой пазух. Пациент прижимается к кассете лбом и кончиком носа. Центральный луч проходит перпендикулярно кассете через затылок.

В настоящее время наиболее часто применяется носоподбородочная проекция.

Обзорная рентгенография черепа в боковой проекции позволяет оценить глубину и состояние стенок лобных, клиновидных пазух, верхнечелюстных и носоглотки (рис. 6).

Иногда применяются специальные укладки для прицельного обследования конкретной пазухи: рентгенограмма по Г.М. Земцову для выявления клиновидной пазухи в проекции открытого рта (носоподбородочная укладка с максимальным запрокидыванием головы), по Я.А. Фастовскому прицельное обследование решетчатого лабиринта и другие.

Существуют сложности выполнения рентгенологических исследований подвижным и возбудимым пациентам, маленьким детям. Требуется их удерживать в нужном положении или проводить исследование под наркозом. В этом случае лечащий врач должен определить, насколько рентгенологическое исследование необходимо в постановке диагноза.

Иногда выполнению необходимой проекции препятствует тугоподвижность суставов (позвоночника, височно-нижнечелюстных) или ригидность мышц (например, ригидность мышц затылка при менингите).

Различают (рис.- схема 8):

Если в норме толщина слизистой оболочки в ОНП составляет 120 – 1000 мкм и не видна на рентгенограмме, то при воспалении и аллергическом отёке она может увеличиваться в десятки и сотни раз, давая пристеночное затемнение.

Вторая обязательная характеристика затемнения – интенсивность, означает степень задержки рентгеновского луча при прохождении через пазуху. Различают три её степени: малую, среднюю и высокую.

Высокая интенсивность означает полное поглощение рентгеновского излучения в ткани и соответствует костным структурам и рентгеноконтрастным инородным телам. В пазухе затемнение высокой интенсивности сравнивают с интенсивностью рядом расположенных костных образований: зубов, носовых костей. Высокую интенсивность затемнения в пазухах могут давать добавочные (суперкомплект) зубы, остеомы, отломки костей и инородные материалы (дробь, пули, пломбировочный материал, попавший в верхнечелюстную пазуху при лечении пульпита моляров или премоляров верхней челюсти, и т.п.).

Затемнение малой интенсивности соответствует серозному экссудату, отёку слизистой оболочки и выглядит на рентгенограмме лишь немного темнее орбит.

Средней интенсивности затемнение меньше задерживает рентгеновский луч, чем окружающие костные структуры, и соответствует мягкотканным образованиям (ими могут быть опухоли, кисты, полипы) или густому экссудату (гнойному или мукозному).

В разных пазухах могут быть разные патологические процессы и разная степень их выраженности. Например, левосторонний гнойный верхнечелюстной синусит и киста правой лобной пазухи.

Синусит характеризуется утолщением слизистой оболочки пазухи, наличием в ней экссудата, определяющего форму заболевания (гнойный, катаральный, серозный). При катаральном процессе в пазухе отмечается пристеночное затемнение, увеличение отёка может привести к равномерному тотальному затемнению. При экссудативной форме синусита выявляется затемнение в нижних отделах с верхним горизонтальным уровнем (рис. 9). Этот уровень не доходит до костных стенок пазухи при выраженном отёке ее слизистой оболочки.

Для правильной интерпретации рентгенологической картины важно знать данные клинического обследования: наличие гнойного секрета в полости носа, гипертермии тела, выраженности болевого синдрома. Болевой синдром может быть более выраженным при отёке в пазухе, нежели при её эмпиеме, когда происходит сдавление и гибель нервных окончаний. В подобных трудных случаях прибегают к компьютерной томографии или диагностической пункции пазух.

Дренирование экссудата рентгенологически проявляется восстановлением прозрачности, начиная с верхнемедиального угла верхнечелюстной пазухи и верхнего отдела лобной и клиновидной пазух. После рассасывания или удаления экссудата определяется утолщение слизистой оболочки в виде остаточных пристеночных наслоений, сохраняющихся несколько недель. Особенно это касается верхнечелюстных пазух, в которых уровень жидкости может быть за счет вводимого лекарства при предшествовавшем их дренировании.

В повседневной клинической практике целесообразно производить контрольные рентгенологические исследования непосредственно после окончания лечения только для определения состояния лобных пазух.

Хронический синусит не имеет характерных проявлений, но чаще встречаются продуктивные формы в виде затемнений округлой формы, исходящих из разных стенок пазух, соответствующих полипам, кистам (рис.10 а), гранулёмам. Последние могут быть одонтогенной (зубной) природы.

Большие кисты могут дать тотальное затемнение пазухи, симулирующее её эмпиему. От кисты следует отличать мукоцеле пазухи, не имеющее собственной оболочки и приводящее к растяжению стенок пазухи из-за облитерации её естественного соустья (рис.10 б). При растяжении пазухи воздухом в результате клапанного механизма также отмечается растяжение и истончение стенок, но пневматизация пазухи при этом повышена. При попадании в пазуху инородных тел (пломбировочного материала) возможно формирование вокруг них грибкового тела – мицетомы, имеющей округлые очертания на рентгенограмме (рис. 11).

Сфеноидит

Введение

Общие сведения об этой группе заболеваний, а также о строении и функциях околоносовых придаточных пазух (параназальных синусов) представлены в обзорном материале «Синусит».

Глубоко внутри черепной коробки находится крупная воздухоносная костная структура – т.н. основная кость (клиновидная, сфеноидальная), одна из наиболее сложно устроенных костей человеческого организма. Пневматизированная пазуха, называемая сфеноидальным или клиновидным синусом, занимает бо́льшую часть объема основной кости; расположена эта пазуха примерно в центре черепа, изнутри выстлана тонкой слизистой оболочкой и может быть разделена костной перегородкой на две условные, более или менее симметричные половины, которые выходят через соустье в сфеноэтмоидальный карман носовой полости. Перед клиновидной костью расположен решетчатый лабиринт, сзади и сверху – внутричерепные пространства, занимаемые головным мозгом; в частности, верхняя часть клиновидной кости имеет обособленное углубление сложной формы (т.н. турецкое седло), предназначенное для гипофиза.

, – воспаление слизистой оболочки клиновидных синусов, один из четырех основных вариантов синусита.

В силу труднодоступного глубокого расположения клиновидных пазух сфеноидит является наиболее сложным и наименее изученным синуситом. Кроме того, сфеноидит принято считать самой редкой (не более 5% от всех случаев) локализацией воспаления в околоносовых придаточных пазухах. При этом точных эпидемиологических данных нет. Сообщается, что практически всегда воспаление сфеноидальных пазух выступает как элемент полисинусита, т.е. сопровождает или является вторичным следствием воспаления верхнечелюстных синусов (гайморит), лобных (фронтит) или, чаще всего, решетчатых (этмоидит). В предыдущие десятилетия сфеноидит практически отсутствовал в медицинской отчетной документации как самостоятельная нозологическая единица.

Однако в последнее время появляются публикации, основанные, например, на результатах посмертной аутопсии (вскрытия) и патоморфологических исследований. Согласно этим работам, признаки свежего, хронического или перенесенного в прошлом воспалительного процесса обнаруживаются в клиновидных пазухах примерно в 10% случаев. Очевидно, что это коренным образом опровергает представления о сфеноидите как о редкой ЛОР-патологии.

Очевиден также дефицит исследований, посвященных сфеноидиту, – его этиопатогенетическим, клиническим, эпидемиологическим, возрастным аспектам. Этот дефицит ощущается как в отечественной, так и в мировой оториноларингологии, и нет сомнений в том, что «белые пятна» будут быстро заполняться достоверными научными данными. Скажем, в периодике последнего десятилетия уже отмечается, что сфеноидит на самом деле встречается чаще фронтита (воспаление лобных пазух) и главная проблема заключается в диагностике.

Причины

Реснитчатый эпителий устроен таким образом, чтобы слизистый секрет продвигался из пазухи в одном направлении – к дренажному устью, откуда он эвакуируется через носовые ходы. Однако местная иммунно-воспалительная реакция на инфекционные токсины и/или аллергены приводит к отеку и значительному утолщению слизистой. Анатомическое строение этмоидальной и сфеноидальной костей, несущих задние параназальные синусы, является весьма сложным; кроме того, в индивидуальных случаях широко варьирует площадь просвета, форма и, в целом, проходимость соустий. Поэтому всегда есть вероятность того, что воспаление в этой зоне разовьется по принципу «замкнутого круга»: отек сокращает возможность естественной вентиляции и эвакуации секрета через сузившийся канал, что приводит к застою и тканевой гипоксии, нарушая многочисленные функции слизистой оболочки, в т.ч. моторную функцию. При повышенной, в ответ на воспаление, экссудации это способствует быстрому накоплению и повышению вязкости секрета, что, в свою очередь, может полностью закупорить пазуху и привести к ее нагноению.

Описанный механизм является общим для всех риносинуситов и объясняет тот факт, что абсолютное их большинство развивается на фоне и вследствие острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ ). Вентиляционно-дренажная функция соустья почти у половины пациентов, – например, с острой катаральной формой, – остается частично сохранной, но именно «частично».

Первичные бактериальные или грибковые синуситы встречаются лишь в 1-2% случаев (инфекция может попасть в стерильный синус при интенсивном высмаркивании и дальнейшем восходящем распространении патогена, реже гематогенным или лимфогенным путем), однако устойчиво растет доля полимикробных и комбинированных инвазий, присоединяющихся к первичному инфекционно-воспалительному процессу вирусной этиологии. В литературе упоминается также протозойный сфеноидит (вызываемый микроорганизмами подцарства простейших), но это скорее теоретическая возможность.

Основными факторами, повышающими риск сфеноидита, являются:

Симптоматика

Клиническая картина собственно сфеноидита (в отличие от симптоматики прочих синуситов и полисинуситов) изучена недостаточно. Различают острое и хроническое течение, экссудативную и продуктивную формы, – но это, опять же, касается скорее синуситов вообще.

Острый сфеноидит протекает в экссудативной форме: катаральной, серозной или гнойной.

Хронический, кроме того, может приводить к значительным гистологическим и патоморфологическим изменениям: различают гиперпластический, полипозный, гнойно-полипозный, кистозный, смешанный варианты.

Выделения из полости носа значительно варьируют по количеству, оттенку, реологическим свойствам (вязкость, плотность), запаху. Ряд больных отмечают постоянный неприятный привкус во рту, что обусловлено стеканием скопившегося экссудата по задней стенке глотки.

Один из наиболее типичных признаков сфеноидита – головная боль тянущего, ноющего, давяще-распирающего характера, локализованная «за глазами», «где-то в глубине головы», с иррадиацией в затылочные и/или теменные зоны. Во многих случаях болевой синдром усиливается после ночного сна и не облегчается (в отличие от боли при других синуситах) применением местных сосудосуживающих средств.

Температура при сфеноидите остается, как правило, на субфебрильном уровне (исключение составляются бурные бактериальные инфекционно-воспалительные процессы, которые могут проявляться симптоматикой тяжелой интоксикации и лихорадочным состоянием).

Отмечается выраженное в той или иной степени общее недомогание, снижение аппетита, настроения, работоспособности, нарушения сна, слабость и другие неспецифические симптомы инфекции. Хронический сфеноидит в периоды ремиссии может протекать малосимптомно, хотя головные боли присутствуют практически всегда.

Возвращаясь к вопросу об анатомической позиции клиновидного синуса, следует отметить следующее. Непосредственное соседство с крупными нервными узлами (в частности, с перекрестом зрительных нервов) и ключевыми структурами головного мозга делает сфеноидит очень опасным в плане осложнений, – вероятно, самым опасным из всех синуситов. К известным и неоднократно описанным осложнениям относятся (флегмона глазницы), поражения зрительного нерва с исходом в косоглазие или тотальную слепоту, полное выпадение обонятельных функций (аносмия), воспаление мозговых оболочек (менингит), тромбоз кровоснабжающих сосудов мозга, сепсис, некоторые эпилептиформные синдромы (которые ранее считались этиологически неясными и лишь в последнее время стали гипотетически связываться именно со сфеноидитом – что требует, как и многие другие вопросы, дальнейших масштабных исследований).

Диагностика

В силу неоднократно упомянутых выше причин, диагностика сфеноидита является более сложной, чем распознание синуситов иной локализации. Традиционная рентгенография, которая по сей день остается наиболее часто назначаемой диагностической процедурой при подозрении на гайморит или фронтит, малоинформативна при исследовании сфеноидальных синусов: слишком много структур оказывается на пути рентгеновского излучения, в какой проекции ни делай снимок. Поэтому предпочтительным методом является компьютерная или магнитно-резонансная томография на аппаратах с высокой разрешающей способностью.

Применяется также эндоскопическая диагностика, пунктирование пазухи с отбором материала для лабораторного исследования (гистологического, бактериологического и т.д.).

Однако первым этапом во всех случаях выступает, конечно, сбор жалоб и анамнеза, а также тщательный осмотр ЛОР-органов (ото-, рино- и фарингоскопия).

Лечение

Во многих случаях восстановить надежный естественный дренаж и вентиляцию клиновидной пазухи возможно только хирургическим путем; если это доказано в ходе многопланового обследования, четко сформулировано лечащим оториноларингологом, подтверждено консилиумом или мнениями независимых экспертов – пренебрегать такой возможностью не рекомендуется. В самом деле, паллиативное и симптоматическое лечение (анальгетики, противовоспалительные средства, антибиотики и пр.) не способно устранить первопричины и условия, благоприятствующие рецидивам и обострениям. В случаях своевременного обращения за помощью и принятия решительных действий, – например, беспункционной ЯМиК-катетеризации (введение мягкого латексного катетера в пазуху, если выходное соустье остается проходимым), – удается произвести принудительную эвакуацию скопившегося содержимого и антисептическую обработку, что позволяет надежно прервать острый процесс. Однако консервативное местное лечение сфеноидита, особенно хронического, значительно менее эффективно, чем аналогичная комплексная терапия (включая физиотерапию) других синуситов. При наличии тканевой дегенерации или гиперплазии, новообразований, анатомических деформаций и аномалий ставится вопрос о хирургическом вмешательстве, которое сегодня может быть произведено микроэндоскопическим, эндоскопическим или открытым способом (по конкретным индивидуальным показаниям). Оставлять в центре черепа, – непосредственно под головным мозгом, – подобную мину замедленного действия слишком опасно.