Лицензионный платеж вконтакте что это

Сегодня заработала платёжная система «ВКонтакте»

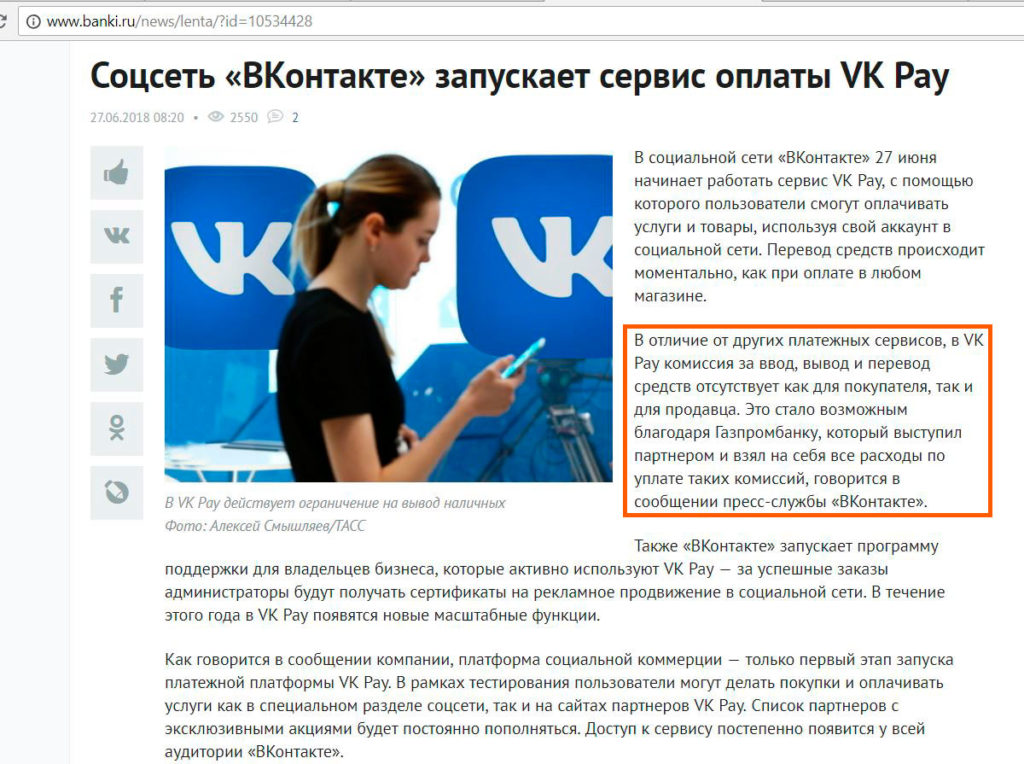

Сегодня 27 июня социальная сеть «ВКонтакте» запустит собственную платёжную систему VK Pay, сообщил РБК со ссылкой на представителей компании. Запуск состоится примерно в 12:00 по московскому времени. В первое время все платежи в системе можно будет проводить без комиссии. Также система не будет брать комиссию за ввод и вывод средств.

Сейчас компании Mail.ru (владелец «Вконтакте») важно сформировать большую аудиторию пользователей, привлечь на платформу малый и средний бизнес, а потом можно ввести комиссию для всех пользователей. «Сейчас монетизация не является приоритетом. Нам важно создать продукт и масштабировать его на широкую аудиторию», — сказал представитель социальной сети в комментарии РБК.

Как сообщается интеграция платёжной системы пройдёт в два этапа:

1. Сообщества

На первом этапе приём оплаты через VK Pay активируют владельцам всех сообществ «ВКонтакте». Предполагается, что в перспективе в их число войдут представители малого и среднего бизнеса, которые используют социальные сети как основной канал для продвижения своей продукции.

По идее, каждый интернет-магазин или индивидуальный предприниматель может открыть на площадке «Вконтакте» своё сообщество — и через встроенную платёжную систему принимать от клиентов платежи без комиссии. Это выгодно ещё и с той точки зрения, что система VK Pay не является полноценным банковским сервисом. Соответственно, здесь не нужно заморачиваться оформлением банковских документов, платёжных поручений, счетов-фактур, отчитываться о поступлении средств. Можно предположить, что данные платежи не видны для налоговой инспекции, если только предприниматель умышленно не задекларирует их.

Ситуацию омрачает одно обстоятельство. Вывод средств пользователями пока ограничен суммой 200 тыс. руб. в месяц. Кроме того максимальная сумма транзакций ограничена 60 тыс. руб. в месяц. Эти цифры сразу нивелируют преимущества системы для нормального бизнеса, который работает с аккаунта пользователя, но не заморачивается открытием множества аккаунтов и другими способами обхода лимитов.

Впрочем, для крупных клиентов не действуют никакие лимиты. Источники, близкие к компании, сообщают, что социальная сеть будет зарабатывать за счёт крупных игроков, для которых будут созданы индивидуальные условия для работы с платёжной платформой.

2. Маркетплейс

Второй этап развития сети — построение на базе социальной сети полноценного маркетплейса, то есть площадки электронной торговли, где будут представлены все значимые компании. Услуги пользователям «Вконтакте» будут предлагать партнёры компании. Среди них сервисы по продаже авиа- и ж/д билетов OneTwoTrip, билетов на развлекательные мероприятия — Kassir.ru и ShowGoGo, сервисы доставки еды Grow Food и Delivery Club, вызова врача на дом DOC+ и др. Со временем функция оплаты через VK Pay будет интегрирована и на сайты партнёров, рассказал представитель «ВКонтакте». Он отметил, что партнеры смогут предлагать особые условия и акции для пользователей «ВКонтакте», недоступные другим покупателям.

По оценке директора по стратегии и анализу Mail.Ru Group Александра Горного, через несколько лет оборот электронной коммерции через сообщества «ВКонтакте» может достичь 100 млрд руб. в год.

Лицензионный платеж вконтакте что это: Китайский опыт

Партнёры платёжной платформы считают, что запуск VK Pay — логичный шаг на пути развития социальной сети «Вконтакте», которая превращается в транзакционную платформу и позволяет таким образом монетизировать уже имеющиеся сервисы. Нарастив пользовательскую базу до 97 млн, пришло время более активно зарабатывать на них, то есть монетизировать аудиторию.

Например, в Китае исключительно популярна платёжная система на базе мессенджера WeChat, которым по всему миру пользуется примерно 800 миллионов человек, в том числе практически каждый взрослый китаец. WeChat — это целая экосистема, включающая мобильный кошелек, встроенный браузер, интернет-магазин и пр. В нём представлены все государственные учреждения Китая. Здесь можно оплатить квитанцию в госучреждении или записаться на приём к врачу. Вероятно, в России подобную экосистему (прежде всего, коммерческую) Mail.ru хочет построить на базе социальной «Вконтакте». Возможно, лучший сервис можно предоставить, если интегрировать «Вконтакте» с авторизацией через «Госуслуги». Альтернативой может стать платёжная система на базе Telegram.

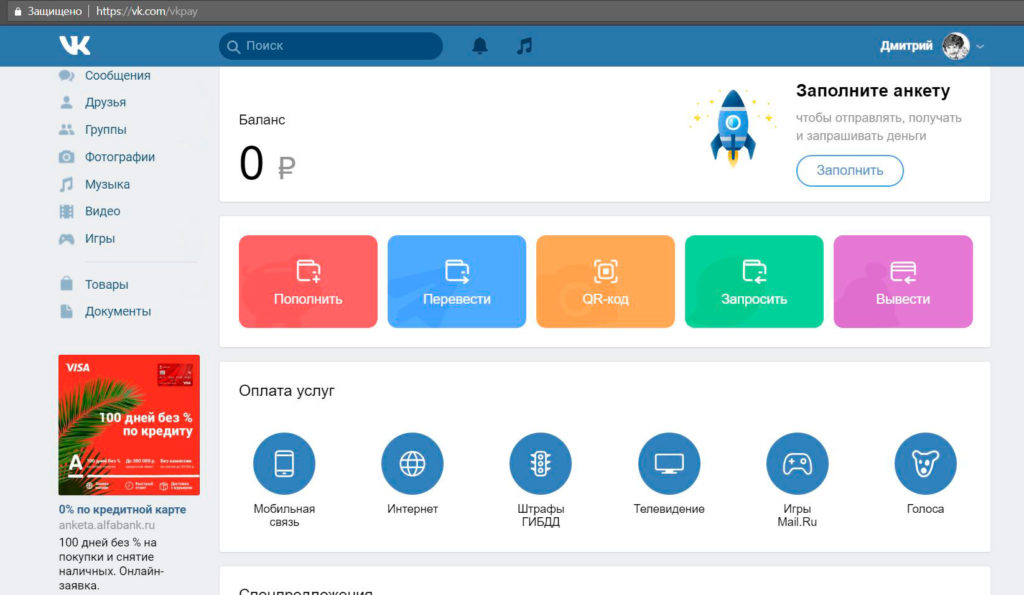

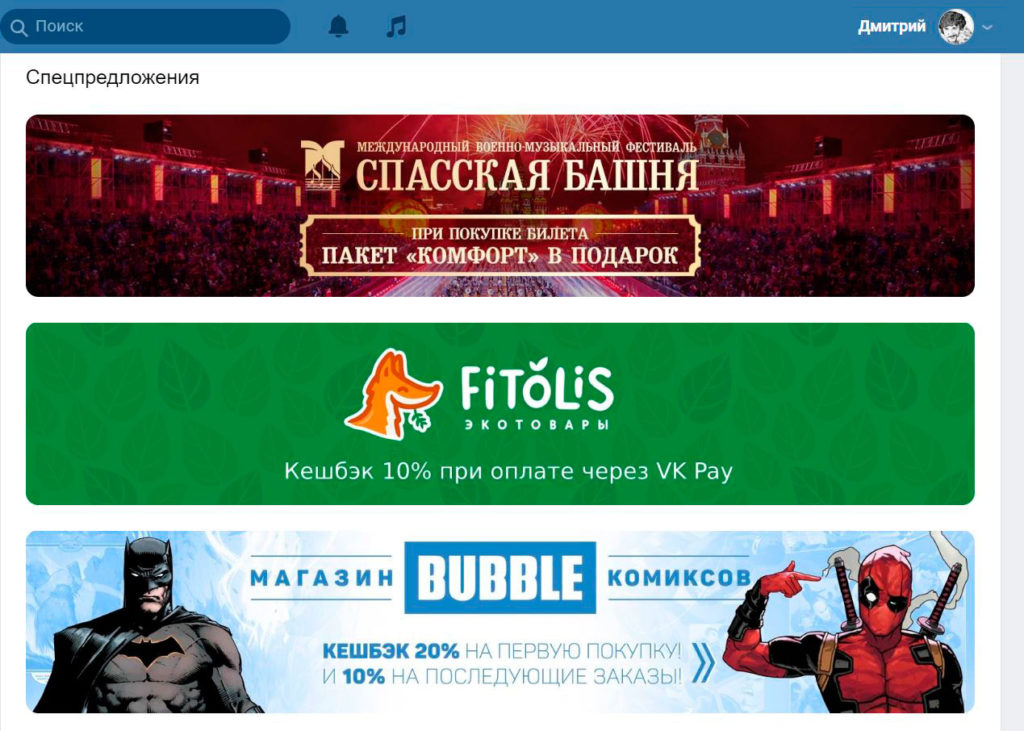

UPD. Состоялся официальный запуск в тестовом режиме. «Для первых пользователей VK Pay мы запускаем beta-версию нового раздела со специальными предложениями от партнёров. В новом разделе Вы также можете пополнить баланс телефона, купить голоса ВКонтакте, оплатить штрафы ГИБДД и другие популярные услуги. Мы предлагаем переводы на любой вкус: другу — по ссылке ВКонтакте; не самому близкому человеку — по номеру телефона; незнакомцу, у которого Вы купили биткойны — с помощью QR-кода», — сказано в пресс-релизе.

В конце июня 2018 года крупнейшая российская соцсеть ВКонтакте запустила собственную платежную систему. Новый сервис получил простое название VK Pay. Он предназначен для удобных расчетов как внутри социальной сети, так и за ее пределами.

#ВсеЗаймыОнлайн решил изучить работу нового платежного сервиса и проверить его на практике. Мы проверили, насколько удобно использовать его для покупок в соцсети и за ее пределами. В этой статье вы узнаете, как пользоваться платежной системой, и найдете наш отзыв о ней.

Что такое VK Pay

VK Pay закономерно развивает идею всех этих сервисов и предлагает больше дополнительных функций. С помощью нее пользователи соцсети смогут принимать и отправлять любые платежи, оплачивать товары сообществ и магазинов-партнеров. Можно воспользоваться аккаунтом в системе как электронным кошельком (например, как QIWI) или привязать к нему банковскую карту.

Новая платежная система разрабатывается совместно с Газпромбанком – крупным и надежным банком с большой сетью отделений. Газпромбанк совместно с оператором связи Мегафон, госкорпорацией Ростех и компанией USM Holdings создал компанию МФ Технологии. Ее цель – разработка и реализация различных проектов и систем в сфере электронной коммерции. Этой компании теперь принадлежит часть акций Mail.ru Group, в состав которой входит соцсеть.

При этом ВКонтакте не собирается останавливаться на достигнутом, и планирует дальше развивать платежную систему. В будущем она запустит собственную торговую площадку, на которой будут предлагаться товары и услуги от сообществ сети и компаний-партнеров. Можно будет принимать платежи в VK Pay через системы интернет-эквайринга. Возможно, появятся разнообразные бонусные программы для пользователей.

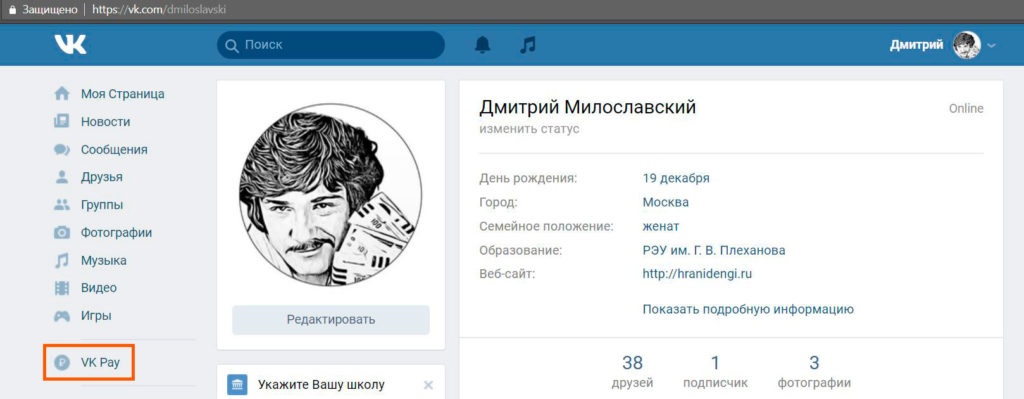

Как зарегистрировать кошелек VK Pay

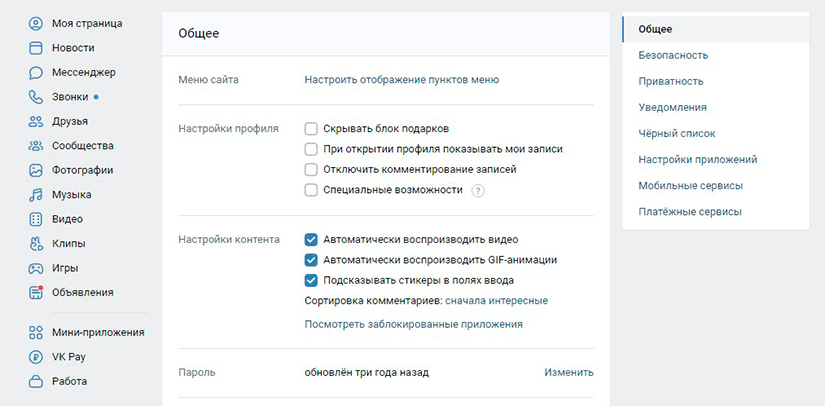

Зарегистрироваться в системе может любой, у кого есть аккаунт в ВК. В меню соцсети, которое располагается в левой части страницы, появится новый пункт. Выберите его, чтобы перейти на страницу кошелька.

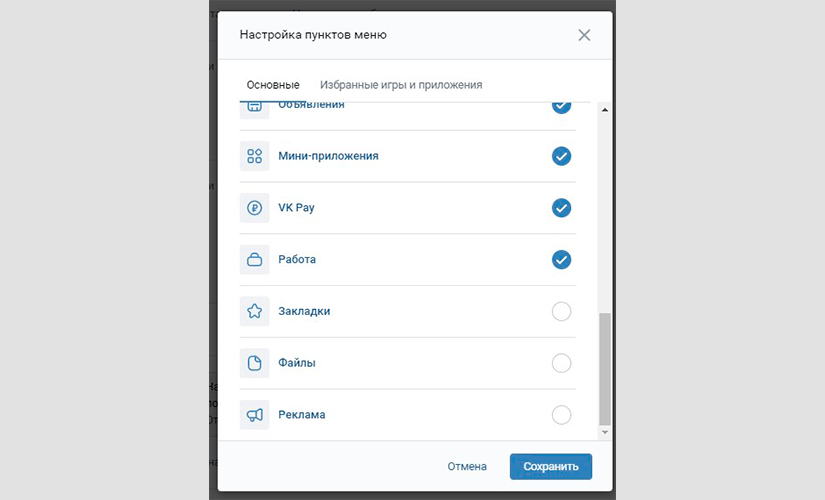

Если у вас этот пункт не появился, перейдите в настройки соцсети и нажмите ссылку «Настроить отображение пунктов меню». VK Pay будет в разделе «Игры и приложения». Если нужного пункта нет и там, перейдите по этой ссылке – тогда он появится.

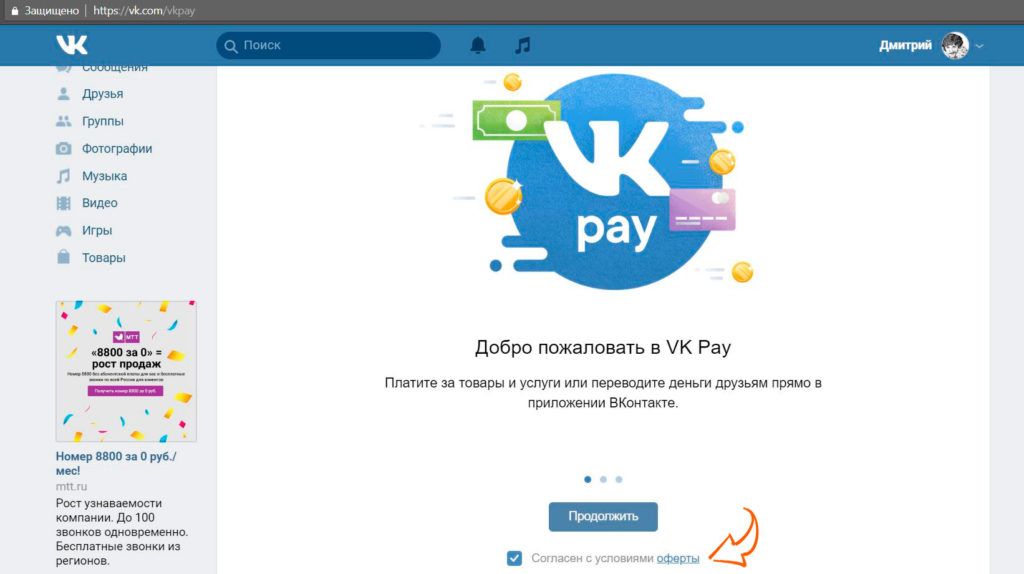

Чтобы создать простой кошелек, достаточно придумать PIN-код – он нужен для входа в кошелек и подтверждения операций с ним. Введите желаемый код и повторите его.

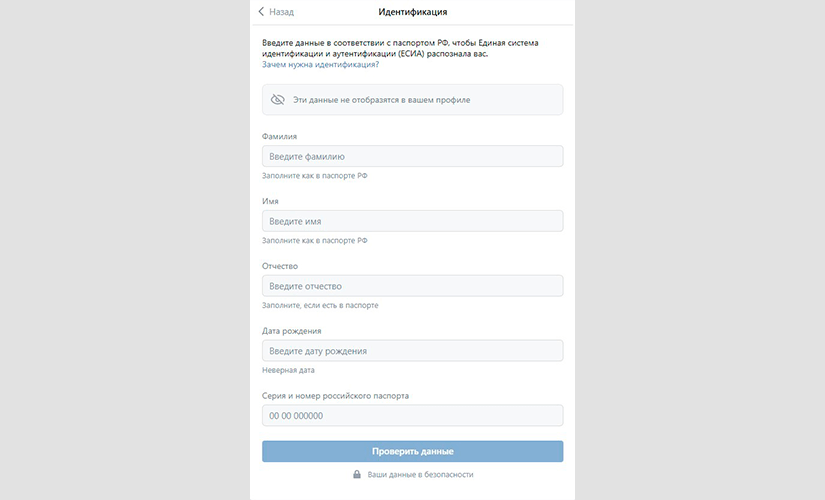

Теперь кошелек доступен для использования. Однако, часть его функций будет урезана – например, нельзя будет выводить деньги и отправлять переводы. Чтобы разблокировать эти функции, необходимо указать личные данные. Для этого нажмите кнопку «Заполнить».

В анкете достаточно указать ФИО, номер и серию паспорта, а также ИНН или СНИЛС. Компания отвечает за безопасность ваших личных данных и не передает их третьим лицам.

После ввода данных дождитесь их проверки – о результатах вам сообщат в онлайн-уведомлении. Теперь вам доступны все функции кошелька.

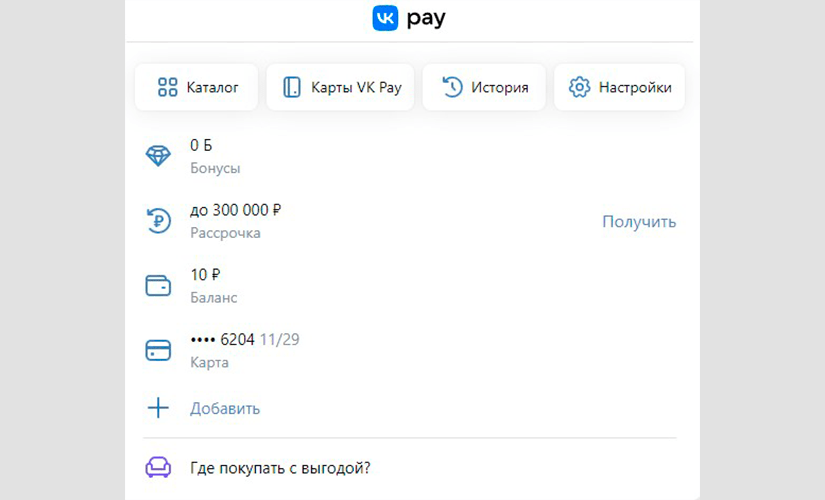

Как пользоваться кошельком

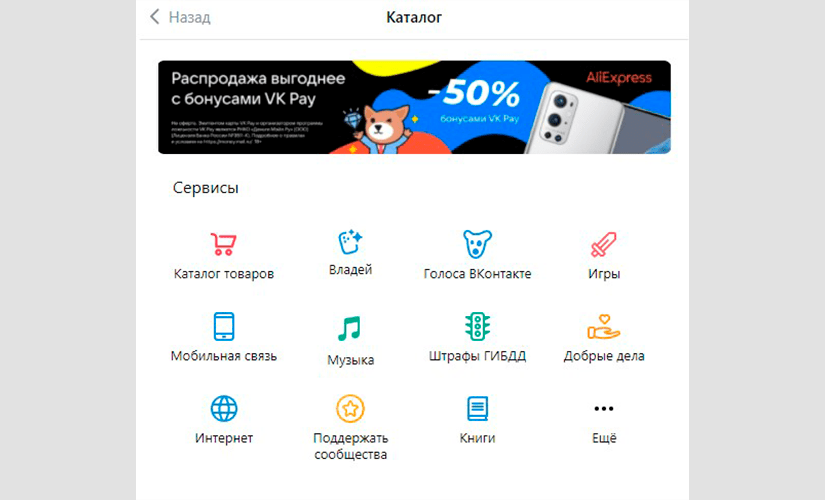

Через VK Pay можно оплатить мобильную связь и интернет, погасить штрафы ГИБДД, купить голоса ВК и игровую валюту в Играх Mail.ru. Оплата производится так же, как через интернет-банк или другие электронные кошельки

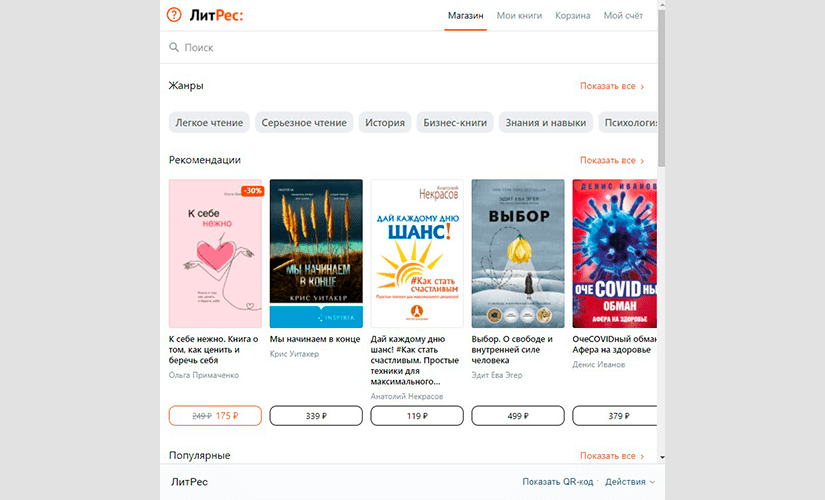

Также платежная система позволяет оплачивать покупки у некоторых партнеров ВК. Среди них интернет-магазин AliExpress, служба доставки еды на дом Delivery Club, магазин цифровой техники «Связной», сервис заказа такси «Ситимобил» и другие. За покупки у партнеров система предлагает кэшбэк до 10–20%, в зависимости от магазина.

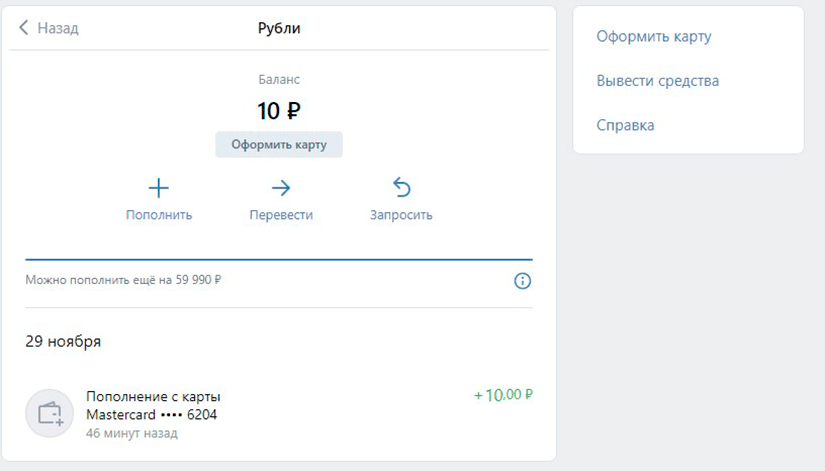

Как пополнить кошелек и вывести деньги

Чтобы пользоваться кошельком, его необходимо сначала пополнить с помощью любой банковской карты. Для этого нажмите «Баланс», а затем кликните кнопку «Пополнить» на главной странице кошелька.

Введите сумму платежа и укажите данные карты, после чего подтвердите операцию SMS-паролем. Деньги сразу же поступят на счет.

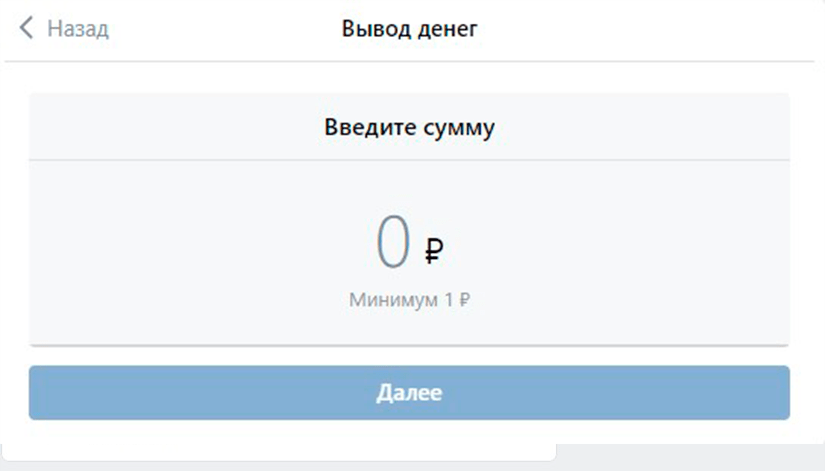

Чтобы вывести деньги со счета, нажмите «Баланс», а затем кликните кнопку «Вывести» на главной странице кошелька. Введите сумму для вывода и выберите карту, на которую хотите вывести деньги. Нажмите кнопку «Вывести»

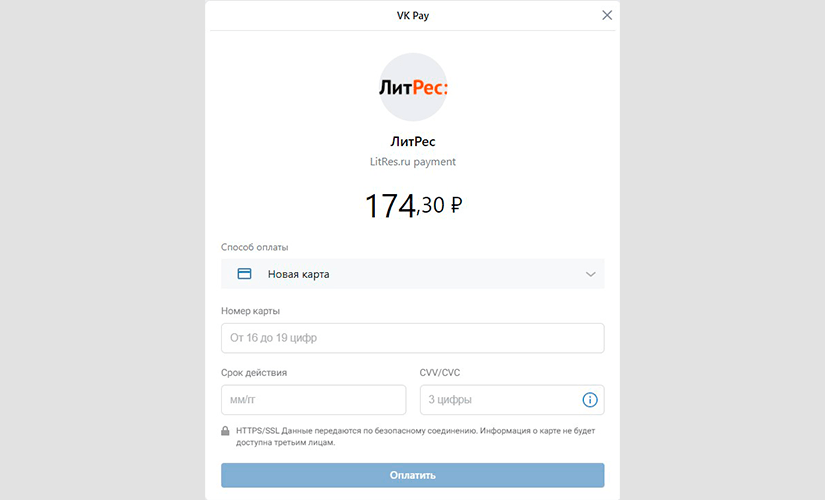

Как оплачивать покупки в VK Pay

Для оплаты заказа перейдите в приложение или сообщество магазина и оформите заказ, как обычно. При определении способа оплаты выберите VK Pay.

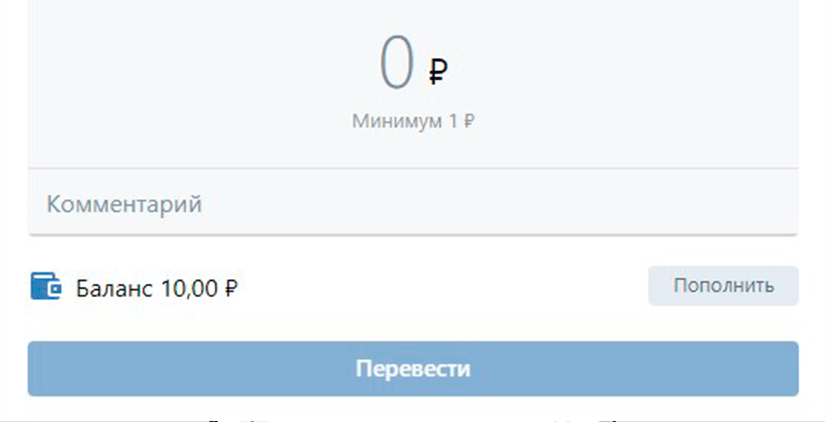

Как отправлять переводы с помощью кошелька

Отправить перевод через VK Pay можно по имени аккаунта или по номеру телефона, а также по запросу через QR-код. Чтобы отправить перевод, выберите аккаунт, которому вы хотите передать деньги, по имени или номеру телефона. После этого введите сумму перевода, добавьте комментарий (если нужно) и нажмите кнопку «Перевести».

У человека, которому вы хотите отправить перевод, должен быть верифицированный кошелек.

Сообщение об успешном переводе появится в переписке с человеком, которому вы отправили деньги.

После этого вы можете потратить деньги в VK Pay или вывести их на карту.

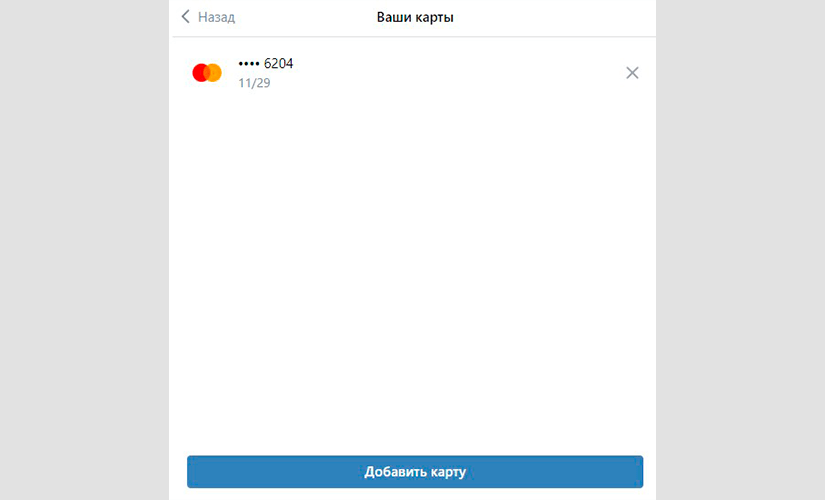

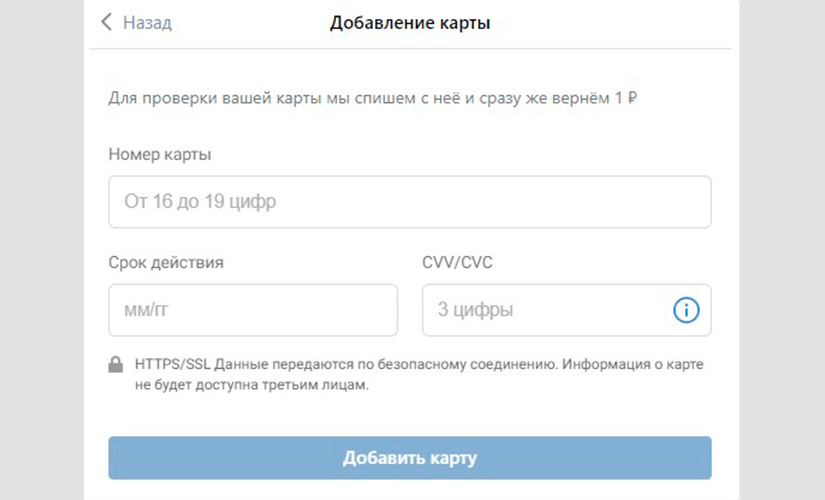

Как привязать карту к кошельку

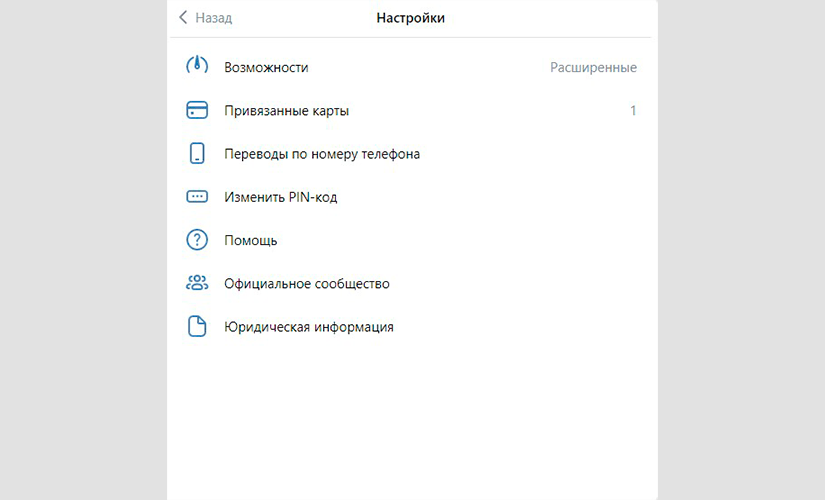

Для удобной оплаты покупок в соцсети к кошельку можно привязать любую банковскую карту. Для этого перейдите в «Настройки», а затем в «Карты».

Карта, с которой вы пополнили кошелек, привязывается к нему автоматически. Чтобы привязать новую, нажмите «Добавить карту».

Можно ли оплачивать рассрочку на товары в VK Pay

Сервис VK Pay предлагает беспроцентную рассрочку у партнеров на товары и услуги. По предложению действуют следующие условия:

Доступный лимит можно предварительно рассчитать в личном кабинете VK Pay. Чтобы оформить товар в рассрочку, выберите товар на сайте одного из партнеров и отметьте рассрочку в способе оплаты.

Кэшбэк и бонусы VK Pay

Кэшбэк от 2 до 5% бонусами начисляется на все покупки, за рядом исключений. Курс — 1 бонус равен 1 рублю. Накопленными средствами можно оплатить до 50% стоимости покупок у партнеров. Бонусы суммируются с текущими акциями и промокодами партнеров, а также преимуществами по карте вашего банка.

Кэшбэк начисляется за покупки как онлайн, так и оффлайн при добавлении карты в Apple Pay или Google Pay. В личном кабинете можно следить за спецпредложениями для получения повышенного кэшбэка.

Плюсы и минусы платежной системы

VK Pay выглядит вполне удобной платежной системой. Ее функционала достаточно для использования внутри сети. У системы можно отметить несколько преимуществ:

Но у системы есть и несколько серьезных недостатков:

Заключение

На момент написания обзора VK Pay выглядит сырой, но работоспособной платежной системой. Все платежи проводятся без задержек, функции кошельков работают исправно. Для быстрой отправки небольших переводов и оплаты трат внутри ВК она вполне подойдет. Но для постоянного использования лучше оформить кошелек в более крупной системе.

Мы надеемся, что ВКонтакте не забросит свой платежный сервис и продолжит развивать его дальше. Такая крупная соцсеть вполне может раскрутить свой электронный кошелек и сделать его удобным для своих пользователей. В будущем им смогут заинтересоваться не только магазины, но и финансовые организации — например, банки и МФК. #ВсеЗаймыОнлайн продолжит следить за развитием платежного сервиса и рассказывать о важных изменениях.

А что думаете о платежной системе для ВК вы? Оставить свой отзыв вы можете в комментариях к нашей статье.

Контент-менеджер #ВЗО, отвечает за наполнение сайта контентом и обновление представленной информации. Окончила КНИТУ по специальности “Прикладная математика и информатика”. В нашем проекте Элина работает с 2020 года. Она активно изучает рынок финансовых продуктов и следит за всеми важными изменениями.

Мошенники начали рассылать сообщения о переводе денег под видом Vk Pay

Ex-новостной редактор (РБ.РУ)

Мошенники начали рассылать сообщения о переводе денег под видом платежного сервиса «ВКонтакте» VK Pay. Редакция Rusbase получила несколько таких писем от читателя.

Письма приходят на электронную почту пользователя от отправителя Vkontakte Pay. В письме содержится информация об «онлайн-переводе» либо «спонсорском переводе» на крупную сумму и ссылка на сторонний сайт.

Адреса, с которых были отправлены письма, не связаны с «ВКонтакте» и VK Pay. Мошенники использовали имена почтового домена других компаний.

В VK Pay заявили, что это не первый случай подобного мошенничества. Злоумышленники часто рассылают письма от имени банков или финансовых сервисов в надежде на невнимательность пользователей. В сообщении обычно просят перейти по ссылке и ввести данные карты и cvc-код, чтобы якобы получить денежный перевод.

«Такое письмо необходимо отметить как «Спам», чтобы почтовый сервис защитил от подобных рассылок других пользователей», — посоветовали в VK Pay.

Представители сервиса призывают обращать внимание на автора электронного письма и доверять только сообщениям от официальных источников. Часто мошенников выдает именно ссылка ссылка в адресной строке.

Мошенники нередко выбирают пользователей «ВКонтакте» своей мишенью. Многочисленные схемы обмана перечислены в сообществе «Безопасность».

Например, в конце 2019 года злоумышленники под видом администрации «ВКонтакте» рассылали на почту пользователям сообщения о победе в конкурсе «Лайк года». Для того, чтобы получить фиктивный выигрыш, нужно было перейти по ссылке и заплатить реальную комиссию.

В 2019 году с волной мошеннических расслылок столкнулись пользователи «Google Календаря». Им массово приходии уведомления о мероприятиях, в которых содержалось сообщение о денежном переводе и ссылка, по которой эти деньги якобы можно было вывести.

Лицензионный платеж вконтакте

«ВКонтакте» начала платить деньги пользователям. За что?

Одним из самых посещаемых сайтов на территории России является «ВКонтакте», то есть социальная сеть, пользующаяся крайне большой популярностью на российском рынке и в странах СНГ. Судя по всему, ее администрация решила сделать соцсеть еще более посещаемой, а для этого с сегодняшнего дня, 24 сентября 2019 года, пользователям решили предоставить возможность зарабатывать деньги легко и просто. Теперь все желающие могут рекомендовать какие-либо товары кому-либо, а если человек, заинтересовавшись наименованием, его себе купит, часть отданных им денег вернется тому, что сумел заинтересовать покупателя. Речь идет о полноценной реферальной программе привлечения клиентов для площадки AliExpress.

Как известно, вот уже как почти два месяца «ВКонтакте» позволяет прямо через социальную сеть заказывать какие-либо товары из китайского онлайн-магазина. Чтобы сделать подобную опцию более популярной, судя по всему, администрация соцсети и решила запустить самую настоящую партнерскую программу, стать участником которой без лишних сложностей может абсолютно любой желающий. Сделать это проще простого, так как нужно просто создать реферальную ссылку, а затем прикрепить к каким-либо своим материалам. Например, можно опубликовать ее в группе, добавить в качестве описания под фотографию или просто отправить кому-либо в качестве личного сообщения. С каждой оплаченной покупки пользователь, по ссылке которого совершили покупку, будет получать денежные отчисления в виде некой комиссии.

Каков размер комиссии – неизвестно, потому что «ВКонтакте» не стала раскрывать такую информацию. Новая платформа уже доступна для тестирования ограниченному кругу людей, а в ближайшие несколько недель она должна стать общедоступной. При необходимости и большом желании, можно подать заявку на участие в тестировании, чтобы в числе первых начать зарабатывать деньги на «партнерке» от соцсети. Для всех блогеров и тех, кто просто часто использует социальную сеть, это отличная возможность начать зарабатывать большие суммы денег на постоянной основе, размещая реферальные ссылки где-либо с целью привлечения как можно большего числа покупателей.

По словам администрации социальной сети, подобный проект крайне важен для социальной коммерции, которую «ВКонтакте» сейчас активно развивает. Суть такой сводится к тому, что покупатели могут покупать что-либо с доставкой в любое удобное место на AliExpress, не выходя при этом из соцсети. С недавних пор таким образом можно также покупать еду с доставкой на дом, заказывать такси, а также выполнять массу других действий. Судя по всему, крупнейшая в России соцсеть хочет сделать так, чтобы в будущем россияне заходили только на нее, чтобы решать любые свои задачи, будь то покупка товаров или же проста оплата каких-то товаров через платежную систему VK Pay.

Ранее стало известно о том, что социальная сеть «ВКонтакте» получила новую функцию, о которой все мечтали более 10 лет.

До 10 мая все желающие могут бесплатно получить спортивный браслет Xiaomi Mi Band 4, потратив на это всего 2 минуты.

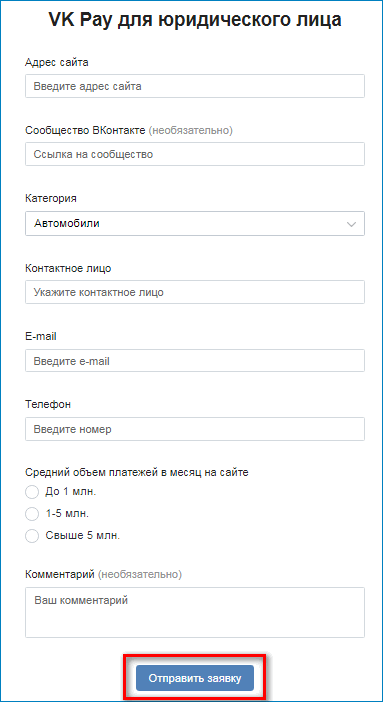

Использование VK Pay юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями

С недавнего времени сервис платежей VK Pay доступен для юридических лиц. При помощи внутренней системы платежей можно как приобретать товары, так и создавать собственные интернет магазины. По свой сути ВК Пей — это обычный электронный кошелек для использования внутри социальной сети. В системе можно перевести деньги на кошелек другого пользователя, что позволяет оплачивать частные услуги.

Тарифы платежной системы

Большим плюсом VK Pay для бизнеса является отсутствие комиссии как для покупателя, так и продавца. На данный момент все операции совершаются без взимания дополнительных процентов, но ВКонтакте не гарантирует что такая ситуация сохранится в будущем. В отличии от банковских переводов, зачисление средств электронным путем происходит моментально. Юридические лица имеют возможность переводить средства напрямую на расчетный счет. Налоги при использовании VK Pay выплачиваются так же, как при использовании других электронных кошельков.

Торговля при помощи сообществ

Платежная система ВКонтакте дает возможность любому пользователю создать свой собственный интернет магазин на базе групп социальной сети. VK Pay для ИП — это очень удобный сервис, так как не требуется переводить клиентов на другие ресурсы, где им приходится заполнять различные формы. Все операции происходят внутри сети.

Продавец создает витрину товаров, подключает функцию покупательской корзины и выбирает желаемые способы доставки и оплаты. В итоге получается полноценный интернет магазин, без создания отдельного сайта и настройки различных параметров. Площадка для торговли готова к работе за минимальное количество времени. При оплате покупок с помощью VK Pay налоговая инспекция будут автоматически получать онлайн-чеки.

Примечание: при обнаружении подозрительных действий, в целях безопасности возможен арест денежных средств (блокировка на счету) до выяснения обстоятельств.

Подключение сообщества или сайта к платежной системе

Как уверяют разработчики ВК Пей, система платежей на сегодняшний день открывает для своих пользователей лишь небольшую часть возможностей новой платформы. Это начало масштабного проекта для онлайн-коммерции, который со временем будет развиваться, пополняться различным функционалом и охватывать больший масштаб.

Чтобы подключить платежную систему к имеющемуся сообществу, потребуется проделать следующие операции:

Примечание: платежная Система VK Pay функционирует только в России и оплату товаров можно осуществлять только в рублях. Для граждан других государств или для организации за пределами России использование сервиса на данный момент не доступно, но ВКонтакте планирует расширить географию поддерживаемых стран в ближайшем будущем.

При выборе опций, обязательно нужно активировать функцию «Магазин», так как она дает возможность добавлять товары в корзину и подключает оплату при помощи ВК Пей. Кроме обязательных настроек, тут также можно размещать промокоды, устанавливать скидки и настраивать уведомления, которые будут приходить администратору паблика. Когда все настроено, останется только добавить товары и начать использовать магазин.

Подытожив возможности системы ВК Пей для коммерции, можно сказать что такой сервис будет очень удобен как для продавцов, так и для покупателей. Проделав несколько несложных операций, пользователь системы получает полнофункциональный магазин для продажи своих товаров и услуг. Единственным недостатком можно назвать функционирование сервиса только на территории России, но как обещают разработчики, в скором времени он станет доступным и в других странах.

VK Pay от ВКонтакте: тестируем сервис

В конце июня 2018 социальная сеть «ВКонтакте» запустила платежную систему VK Pay, благодаря которой пользователи смогут оплачивать товары и услуги, используя свой аккаунт.

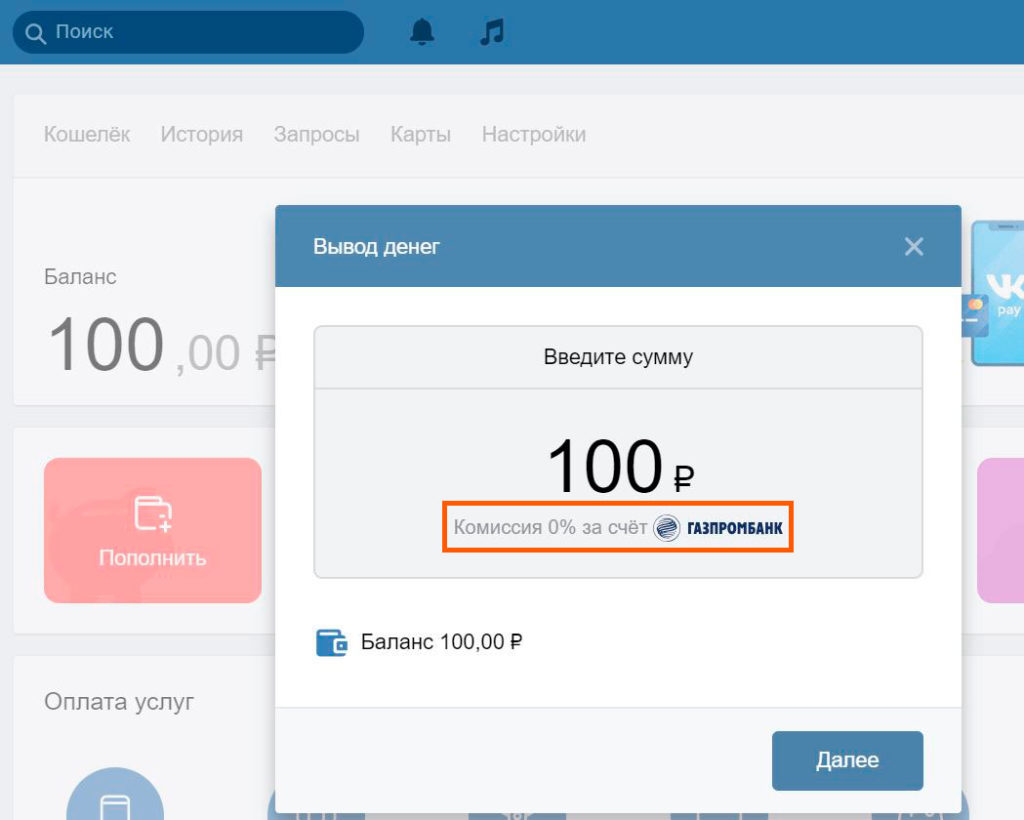

На рынке и так достаточно всевозможных сервисов для оплаты, однако создатели VK Pay, естественно, считают, что их сервис будет лучше, чем у конкурентов. Декларируется нулевая комиссия за ввод/вывод, причём как для покупателя, так и для продавца, а также моментальная скорость переводов. По сообщениям пресс-службы «ВКонтакте», банкет оплачивает их партнер «Газпромбанк», который как раз и взял на себя все комиссии:

Что представляет из себя VK Pay

Для того, чтобы зайти в VK Pay, нужно перейти по ссылке в основном меню аккаунта:

Открывается приветственное окошко, в котором нас прежде всего интересует оферта:

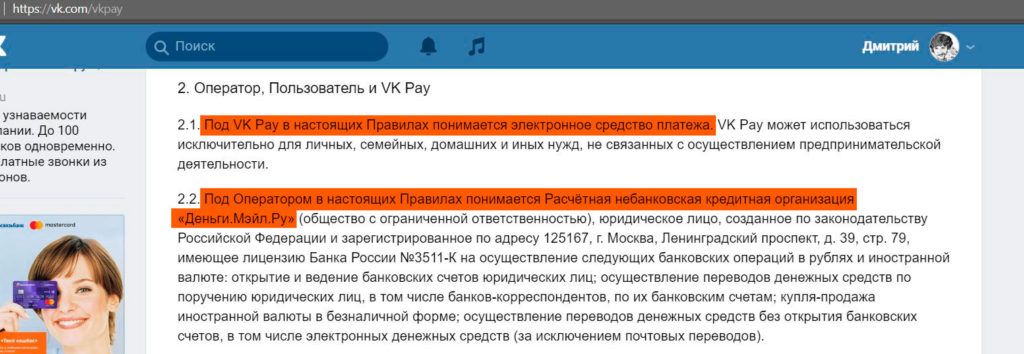

Из оферты мы узнаем, что сервис VK Pay – это обычный электронный кошелек от НКО «Деньги.Мэйл.Ру», «Газпромбанк» в оферте никак не фигурирует:

Сразу стоит отметить, что деньги в электронных кошельках не застрахованы АСВ.

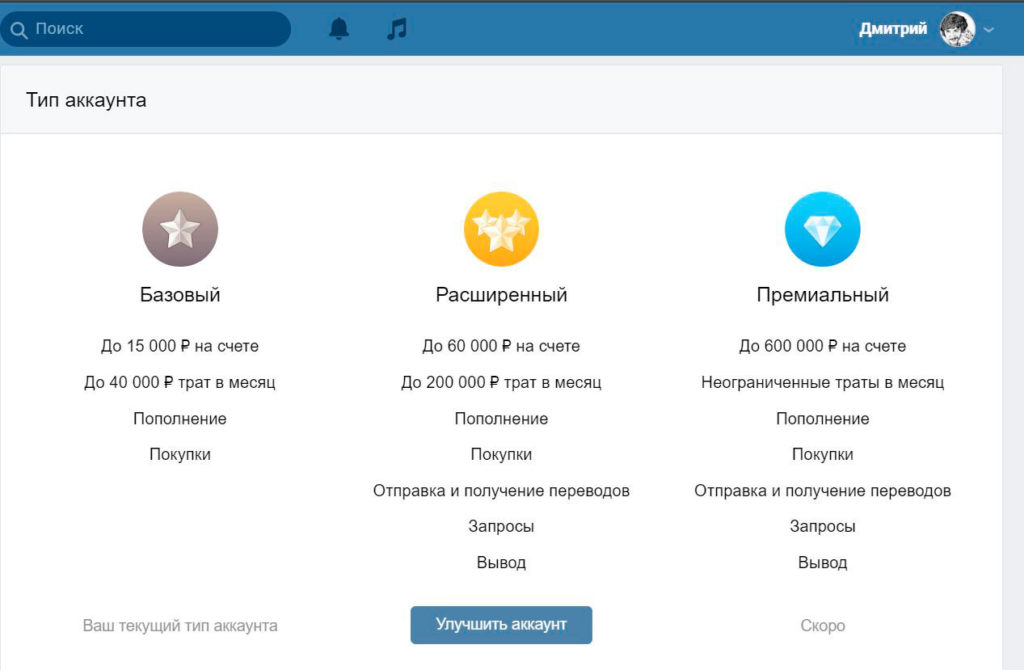

Как и в любом другом кошельке, здесь есть несколько уровней, чем уровень выше, тем больше доступно функций. Начальный уровень — «Базовый», далее идут «Расширенный» и «Премиальный».

На «Базовом» уровне можно пополнять кошелек (до 15 000 руб., месячная сумма платежей не более 40 000 руб./мес.), а также совершать покупки. «Расширенный» уровень позволяет не только пополнять кошелек и совершать покупки (на счете может быть до 60 000 руб., сумма платежей до 200 000 руб./мес.), но и отправлять/получать переводы, а также выводить деньги из кошелька на карту и счет. На «Премиальном» уровне увеличиваются лимиты на операции:

В оферте говорится, что за услуги сервиса предусмотрена комиссия согласно тарифам Оператора:

Однако на данный момент на пополнение VK Pay, перевод другому пользователю VK Pay, платежи, а также вывод на карту или счет комиссия равна 0:

Отсутствие комиссии на пополнение электронных кошельков не такая уж и редкость, а вот бескомиссионный вывод — это почти экзотика. Например, сервис «Яндекс.Деньги» разрешает снимать или переводить со своей пластиковой карточки без комиссии не более 10 000 руб./мес. (при этом кошелек должен быть идентифицированным), у «Киви» вывод на банковский счёт стоит 1,6%, минимум 100 руб.

UPD: 09.07.2018

«Газпромбанк» быстро понял, что отсутствие лимита и комиссии за вывод денег на карту из кошелька VK Pay очень разорительно, тем более, пополнение кошелька проходит с MCC 6540. В итоге почти сразу был установлен лимит на бескомиссионный вывод в 75 000 руб./мес., а чуть позже и вовсе в 15 000 руб./мес. (месяц календарный). При превышении этого лимита будет взиматься большая комиссия (3%, минимум 50 руб).

За пополнение, платежи и переводы на другой кошелек VK Pay по-прежнему комиссии нет.

«Базовый» уровень даётся сразу при создании кошелька (перед оформлением система предлагает придумать четырехзначный пин-код, который потом будет использоваться для входа в кошелек из персонального аккаунта в соцсети и для совершения операций).

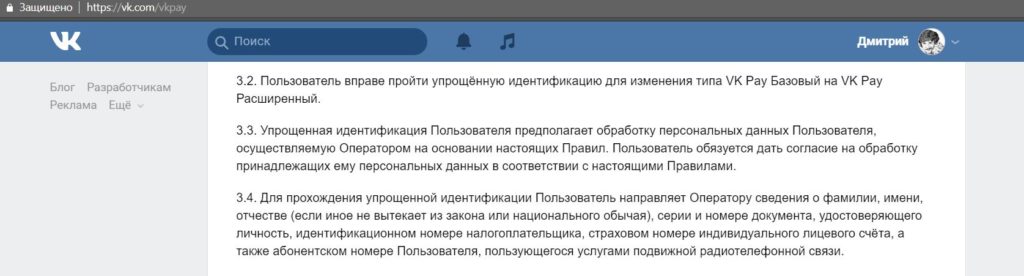

Для получения «Расширенного» статуса нужно пройти упрощенную идентификацию (ввести свои паспортные данные и ИНН/СНИЛС):

В моем случае проверка длилась около 5 часов, после чего статус кошелька поменялся с «Базового» на «Расширенный». «Премиальный» уровень пока недоступен.

Зачем нужен VK Pay

Пока ассортимент товаров и услуг, за которые можно заплатить с помощью VK Pay, не сильно впечатляет, из доступного сейчас есть оплата мобильной связи, интернета, штрафов ГИБДД, телевидения и т. д.

Для популяризации сервиса предлагается кэшбэк за оплату с помощью VK Pay у партнеров. Думаю, скоро здесь можно ждать появления выгодных предложений (надо же как-то раскручивать новинку). На данный момент партнеров немного:

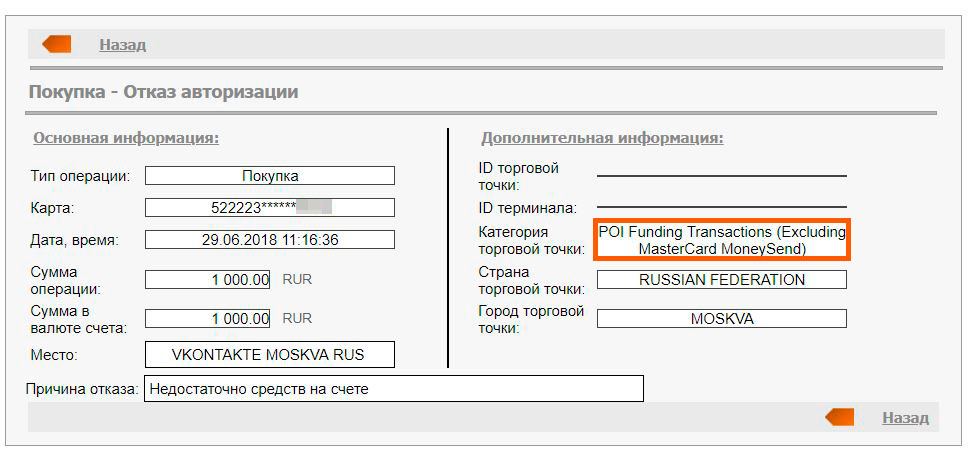

Пополнение кошелька VK Pay с банковской карты проходит с MCC-кодом 6540 (Транзакции по финансированию POI (за исключением MoneySend)):

Владельцев дебетовых карт данный MCC вряд ли заинтересует, кэшбэка за него нет. А вот обладатели кое-каких кредиток будут весьма довольны, поскольку в некоторых банках за этот код нет вылета из грейса и комиссии. Тот, кто в теме, легко найдёт их сам, светить не будем 🙂

На «Расширенном» статусе кошелька есть возможность вывести деньги на банковскую карту, причём без комиссии, за счёт любезного «Газпромбанка»:

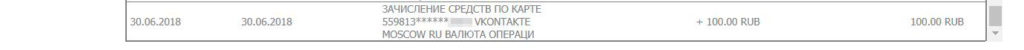

Мои тестовые 100 руб., выведенные из VK Pay, добрались до «Кредит Европа Банка» практически мгновенно, без комиссии:

100 руб., отправленные следом на «Кукурузу», шли около часа.

Переводы из одного кошелька VK Pay на другой тоже осуществляются без комиссии, так что внутри VK Pay можно переводить деньги друзьям и родственникам, а они сами уже смогут бесплатно вывести их на свои карты.

Заплатить за товары и услуги можно сразу с банковской карты, нет необходимости предварительно пополнять сам кошелек VK Pay. Однако смысла в этом немного, MCC-код всё равно будет, как и у пополнения кошелька, 6540. В отличие, например, от сервиса «Яндекс.Деньги», где MCC-код соответствует проводимой операции (если платим картой за связь, выдается MCC 4814; если за коммуналку — 4900 и т.д.).

Естественно, тарифы и условия в любой момент могут быть изменены:

Безопасность VK Pay

Если ваш аккаунт будет взломан, для доступа к деньгам злоумышленникам потребуется узнать еще и PIN-код, логина и пароля от аккаунта для входа в кошелек не достаточно.

Для большей безопасности хотелось бы, конечно, ещё какой-нибудь дополнительный уровень защиты, например, в виде ввода пароля, присланного по смс. Данная опция прописана в оферте, но не в качестве обязательной, а просто для «некоторых случаев»:

Не стоит оставлять без присмотра устройство, с которого вы зашли в аккаунт и ввели пин-код от кошелька.

В случае невозможности доступа к аккаунту ВКонтакте можно запросить вывод остатка денежных средств из кошелька (имеющего уровень «Базовый») на счёт мобильного телефона, указанного при создании кошелька VK PAY. Если статус кошелька — «Расширенный» или «Премиальный», то можно попросить вернуть деньги на банковский счет:

Вывод

Сервис VK Pay только появился, а значит его создатели будут раздавать различные плюшки для увеличения количества пользователей. Конкуренция на рынке платежей и переводов очень большая. Электронным кошелькам нужно чем-то удивлять и завлекать, чтобы переманить клиентов у полноценных банков, изначально имеющих очень весомое преимущество в виде страховки денежных средств на счетах от АСВ.

В Mail.Ru Group (владельцы соцсети «ВКонтакте») уверены, что VK Pay станет одним из крупнейших игроков электронной коммерции в России:

Отсутствие комиссий на ввод/вывод и переводы в VK Pay — это уже неплохо. Но хотелось бы ещё и каши понаваристее 🙂

Надеюсь, моя статья была вам полезна, о всех уточнениях и дополнениях пишите в комментариях.

За обновлениями в этой и других статьях можно следить на Telegram-канале: @hranidengi.

В связи с блокировкой Телеграма создано зеркало канала в ТамТам (мессенджер от Mail.ru Group со сходным функционалом): tt.me/hranidengi.

Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех изменений:)

ВК Пей – что это, как работает и для чего нужен?

ВКонтакте уже давно перестала быть просто зоной общения со старыми знакомыми, одноклассниками и друзьями. Сейчас это огромная мультифункциональная система с собственной платежной VK pay. Договориться о встрече, купить билеты и выбрать мероприятие — возможно в пределах одного сайта.

Что такое ВК Пей

ВК Пей – это платформа для оплаты товаров и услуг внутри приложения и в интернет-магазинах. Пользователи могут оплачивать товары, заказывать билеты на мероприятия пользуясь только социальной сетью. Сервис пользуются широкой популярностью по ряду причин:

По сути этот сервис представляет собой платежную систему с более удобным управлением нежели у аналогов и приятным бонусов в виде кэшбеков за определенные платежи.

Для чего нужен vk pay

Пользователи соц.сети не всегда готовы к нововведениям и настороженно воспринимают появление нового способа платежа. Однако достаточно разобраться в преимуществах и пользование новой услугой будет в удовольствие. ВК пей нужен при оплате товаров, транспортных услуг, сборе средств на подарок коллеге или другу.

Такой способ оплаты выбирают, так как нет необходимости постоянно пользоваться банковской картой и следить за ее безопасностью, ведь данные защищены.

Как работает vk pay

Финансовая платформа появилась относительно недавно, функционал постоянно дорабатывается, расширяется и улучшается. Принцип работы схож с аналогами. Возможен ввод и вывод денежных средств, переводы и оплата сервисом. Приятный бонус от разработчиков — отсутствие комиссии при пополнении кошелька. Пользователи после регистрации имеют доступ к двум возможным пакетам:

Базовый пакет доступен для клиентов, которые не проходили идентификации. Кошелек предполагает:

После подтверждения паспортных данных пользователю будет доступен расширенный кошелек с такими сервисами:

Каким кошельком пользоваться решение принимает сам клиент, естественно если ведется предпринимательская деятельность выгоднее пройти авторизацию и получить к расширенной версией.

Как пользоваться ВК Пей

VK Pay — универсальный способ взаиморасчетов с магазинами, банками и частными лицами. Для того чтобы рассчитаться по счету нужно внести деньги на виртуальный счет с дебетовой карты. Воспользоваться услугой можно с помощью ПК или смартфона.

Чтобы процесс внесения и вывода денег не занимал много времени необходимо заполнить анкету и активировать аккаунт вк пей.После этого можно привязать карту к кошельку и совершать платежи бесконтактным способом. Фактически можно привязать несколько карт различных банков.

VK Pay – безопасно ли?

Услуга Vk Pay является удобным и безопасным способом пользователей, регулярно совершающих покупки в интернет-магазинах сайта Вконтакте. Пользуется им большое количество продавцов и мелких предпринимателей.

Чтобы услуга приносила пользу, необходимо придерживаться некоторых правил:

Со скольки лет

Социальная сеть ВКонтакте популярна среди пользователей различных поколений. Совершить платеж с использованием ВК пэй может практически каждый. Базовый кошелек доступен каждому пользователю, который заполнил регистрационные данные на страничке в соцсети. Для получения расширенных возможностей необходимо пройти подтверждение личности по паспортным данным, а это возможно после 14 лет.

Как подключить и настроить Vk Pay

Чтобы подключить Vk Pay и получить премиальный бонус не потребуется много времени — нужно выполнить пошаговые инструкции для идентификации:

Что можно оплатить

VK pay имеет широкий функционал, который позволяет оплатить практически любой товар или услугу. Виртуальный кошелек поможет рассчитаться за:

Для того чтобы оплатить заказ в бургерной или модные кроссовки в магазине нужно зайти в приложение vk pay и выполнить пошаговую инструкцию.

Если товар заказан через интернет-магазин, необходимо также выбрать способ получения.

Чтобы на кошелек могли перечислить средства друзья генерируют QR-код и отправляют его через любой мессенджер. При переходе по ссылке сразу указывают сумму перевода и нажимают отправить.

Комиссия сервиса

Со стороны платежной системы не предусмотрено взимание комиссии за пополнение кошелька, однако стоит следить за уведомлениями банка. Некоторые из них зарабатывают, снимая дополнительные средства при перечислении средств на сервисы, которые не принадлежат финансовому учреждению.

При выводе денег с кошелька на карту в сумме до 15000 рублей за календарный месяц дополнительные платежи не предусмотрены. При выводе большего количества средств комиссия составит 3%.

Социальная сеть намерена развивать собственную платежную систему, поэтому в ближайшее время ассортимент услуг и товаров, за которые можно расплатиться, будет только расти.

VK Pay — что это за платежная система, как работает и как ей пользоваться: подробная инструкция

Доброго времени суток, уважаемые подписчики.

Как вы знаете ВКонтакте уже давно перестала быть просто зоной общения со старыми знакомыми, одноклассниками и друзьями. Сейчас это огромная многофункциональная система. Не так давно в этой системе была добавлена собственная платежная система — VK Pay.

В этой статье мы расскажем подробнее про VKPay, читайте эту статью до конца вы узнаете много интересного.

VKPay — что это такое?

VK Pay — это платежная система, созданная соцсетью Вконтакте для оплаты товаров и услуг в самой социальной сети, на внешних сайтах или в магазинах. Предполагается, что пользователю не нужно постоянно вносить данные банковской карты, а нужно будет ввести данные всего один раз.

Проект был запущен 27 июня 2018 года. Работать с улучшенной версией аккаунта в приложении VK Pay (расширенные возможности кошелька) могут только граждане России, так как им доступна идентификация кошелька. Жители других стран могут пользоваться всеми возможностями базового аккаунта VK Pay: пополнять баланс с банковской карты, покупать в российских магазинах, оплачивать рекламу, участвовать в акциях и получать кешбэк.

Сервис пользуются широкой популярностью по ряду причин:

- Удобство — нет смысла держать рядом карту банка или реквизиты, подтверждение реализовано по номеру телефона или QR-коду.

- Многофункциональность.

- Экономия времени.

- Безопасность.

- Кешбэк от 2% на всё с картой VK Pay

- Возможность получать на VKPay дополнительный кэшбэк с чеков через приложение Чекбек.

Регистрация

Регистрация и создание кошелька в новой платежной системе VK Pay от социальной сети ВКонтакте – процедура быстрая и простая. Рассмотрим, как происходит процесс регистрации. В VK Pay пока доступны два вида аккаунтов: базовый и расширенный. Вот чем они отличаются:

- Базовый пакет доступен для клиентов, которые не проходили идентификации. Кошелек предполагает:

- Допустимый лимит остатка на счету – 15 000 рублей.

- В месяц разрешается проводить платежей на сумму не более 40 000 рублей.

- Нет возможности вывода средств на карту.

- После подтверждения паспортных данных пользователю будет доступен расширенный кошелек со следующими преимуществами:

- Допустимый лимит остатка на счету – 60000 рублей.

- В месяц разрешается проводить платежей на сумму не более 200000 рублей.

- Возможность вывода средств через карту.

- Доступны переводы другим пользователям социальной сети.

Теперь, давайте я подробнее расскажу как получить первый или второй статус.

#1. Получение базового кошелька

Для того чтобы зарегистрировать базовые кошелек в сервисе VkPay, обязательно нужно иметь свою страницу в соцсети ВКонтакте. Когда аккаунт есть, создать и подключить к нему кошелек ВК Пэй – минутное дело.

Шаг №1. Через основное меню переходите в раздел «VK Pay».

Шаг №2. На странице приветствия в системе нажимаете по кнопке «Продолжить».

Шаг №3. В открывшемся окне вводите пин-код в специальное поле. Это необходимо для обеспечения безопасности платежей и переводов.

Шаг №4. Повторяйте введенный пин код. Это мера предосторожности на тот случай, если в первый раз символы были введены некорректно.

Все, после этого вас можно поздравить с получением базового кошелька. С этим типом кошелька вы можете пополнять баланс и сделать оплату товаров ВКонтакте через свою страницу.

#2. Получение расширенного кошелька

После того как вы получили базовый кошелек, вы можете получить расширенный. Сделать это можно перейдя во вкладку «Настройки» и, далее, зайдя в раздел возможности. В открывшемся окне нажимаете на кнопку «Улучшить».

Далее, вам необходимо будет пройти идентификацию, заполнив специальную анкету. Для прохождения анкеты вам нужно нажать на кнопку «Заполнить анкету». Заходим в настройки:

Переходим в раздел «Возможности».

Нажимаем на кнопку «Улучшить»

Далее, приступаем к улучшению профиля:

В открывшейся анкете вам нужно будет заполнить следующие данные:

- Имя;

- Фамилия;

- Отчество;

- Серия и номер паспорта;

- ИНН или СНИЛС.

Когда все ячейки будут заполнены, нажимаете на кнопку «Проверить данные».

После этого анкета поступит в обработку. В течение следующих 8 часов специалисты проверят анкету и, если проблем не будет, одобрят вашу заявку. Уведомление о присвоении расширенного статуса поступит на сайт ВКонтакте. Переход на расширенную версию кошелька возможен только с 14 лет.

Если вы уже заводили такой кошелек через другую страницу, идентификация будет невозможна. В первую очередь это связано с тем, что на один ИНН и СНИЛС можно зарегистрировать только один аккаунт.

Интерфейс

Интерфейс приложения VK Pay очень прост и легок в использовании. Он содержит несколько разделов.

- Каталог — в этом разделе все товары и услуги, которые вы можете оплатить с помощью VkPay.

- Карты – в данном разделе вы сможете оформить карту.

- История – в ней вы сможете отследить всю историю использования карты (зачисления, оплаты и.т.д).

- Настройки — в данном разделе вы сможете: изменить пин-код, привязать карту, обратиться в поддержку, найти официальную группу, узнать юридическую информацию и т.д.

- Бонусы – специальные очки, которые можно обменять на деньги.

- Баланс — здесь вы сможете узнать количество средств на вашем счете, пополнить его или же перевести деньги.

Как пользоваться VK Pay?

VK Pay позволяет оплачивать различные покупки внутри Вконтакте и отправлять деньги другим людям. Для этого нужно пополнить баланс кошелька с вашей банковской карты. Можно привязать карту к кошельку для более удобного пополнения и снятия. Обо всем этом я расскажу подробнее ниже.

Как пополнить счет?

Чтобы пополнить баланс VK Pay с банковской карты, нажмите «Пополнить» на главной странице VK Pay, выберите привязанную карту или добавьте новую. Минимальная сумма пополнения — 1 рубль. Максимальная — зависит от типа аккаунта: 15 000 рублей для базового и 60 000 рублей для расширенного.

Далее просто введите сумму и нажмите на кнопку «Пополнить»

Далее просто следуйте инструкциям и спустя некоторое время деньги поступят на ваш счет.

Как оплачивать покупки?

Через VK Pay можно оплатить мобильную связь и интернет, штрафы ГИБДД, купить голоса ВК и игровую валюту в Играх Mail.ru. Оплата производится так же, как через интернет-банк или другие электронные кошельки.

Например, если мы хотим пополнить счет телефона заходим в раздел «Каталог», далее, «Мобильная связь» и в открывшемся окне вводим наш номер телефона, после чего нажимаем на кнопку «Оплатить».

После этого средства поступят на ваш мобильный телефон. Как видите, все очень просто. По такому же принципу можно оплачивать покупки у некоторых партнеров ВК. Среди них служба бронирования авиабилетов и отелей OneTwoTrip, служба доставки обедов на дом Delivery Club, книжный интернет-магазин Литрес, магазин цифровой техники Связной и много других компаний.

Как делать переводы?

Отправить перевод через VK Pay можно по имени аккаунта или по номеру телефона, а также по запросу через QR-код.

Для того чтобы отправить перевод, выберите аккаунт, которому вы хотите передать деньги. Далее перечисления средств необходимо перейти в раздел «Баланс» и отыскать стрелочку с надписью «Перевести».

После этого введите сумму перевода, добавьте комментарий (если нужно) и нажмите кнопку «Перевести»

Важно помнить, что у человека, которому вы хотите отправить перевод, должен быть верифицированный кошелек.

Сообщение об успешном переводе появится в переписке с человеком, которому вы отправили деньги.

Как привязать свою карту к VK Pay?

Для привязки своей карты к VkPay перейдите в раздел «Карты». Карта, с которой вы пополнили кошелек, автоматически привязывается к нему. Чтобы привязать новую, нажмите «Добавить карту».

В открывшемся окне введите данные нужной карты и нажмите кнопку «Добавить карту»

После этих действий новая карта будет привязана к вашему кошельку.

Как вывести деньги?

Для того чтобы вывести средства с VkPay в главном меню нажмите на кнопку «Вывести».

В следующем окне введите сумму выберите куда именно хотите вывести средства и нажмите на кнопку «Вывести».

После этих действий в течение пары минут деньги поступят на указанный счет.

Комиссия

На момент написания статьи со стороны платежной системы не предусмотрено взимание комиссии за пополнение кошелька, однако обращайте внимание на уведомлениями банка. Поскольку некоторые банки, с которых вы пополняете свой счет в VKPay, могут взимать дополнительную комиссию.

Но вот за вывод средств взимается комиссия. При выводе на карту и она равна 3%, минимальная комиссия при этом составляет 50 рублей. Вывести можно от от 1 до 200 000 рублей в месяц. Есть также и второй вариант вывода через «Систему быстрых платежей» комиссия в этом случае не взимается, однако есть лимит вывода и он составляет 3000 рублей в месяц.

Отзывы о Vk Pay

У любой платежной системы, которая работает в интернете есть отзывы. Так и у VkPay есть отзывы. Давайте посмотрим сначала положительные отзывы.

А теперь посмотрим отрицательные отзывы, они так же есть.

Аналоги

Несомненно, проект VK Pay имеет огромную популярность, однако у столько успешного приложения есть неплохие аналоги.

- Payeer — многофункциональная система платежей, позволяющая совершать платежи в 150 валютах, в том числе рублях, долларах и евро. Для пополнения кошелька доступны 150+ международных и локальных способов оплаты. Читайте подробную инструкцию как создать кошелек на Payeer.

- Skrill — это удобная и функциональная система (есть поддержка русского языка). Переводы между пользователями внутри системы бесплатные, много различных вариантов ввода и вывода денежных средств. Граждане Европейского союза могут оформить себе предоплаченную карту «Скрилл» для того, чтобы пользоваться ей по всему миру: оплачивать покупки и снимать наличные в любом банкомате мира. Читайте подробную инструкцию как создать аккаунт на Skrill.

- PayPal — это удобная платежная система, является одним из самых распространенных способов оплаты во всем мире. Ее используют тысячи сайтов и онлайн-магазинов по всему миру; является основным платежным методом на всех крупных биржах фрилансеров. Деньги на счет зачисляются за пару секунд. Читайте подробную инструкцию как создать кошелек на PayPal

- Qiwi — популярная электронная платежная система, которая существует уже более десяти лет. С помощью QIWI можно оплачивать различные услуги, пополнять мобильный телефон и делать денежные переводы. Читайте подробную инструкцию как создать Qiwi кошелек.

- YooMoney — это обновленная версия кошелька Яндекс Деньги (после покупки контрольного пакета акций Сбербанком России летом 2020 года). Современный и удобный в использовании (особенно для граждан РФ, но им можно пользоваться и в других странах, включая: Беларусь, Украина, Казахстан и т.д.). Кошелек ЮMoney – мультивалютный, кроме российского рубля поддерживает еще 10 валют (доступны после прохождения идентификации). Читайте подробную инструкцию как создать кошелек на Юмани.

Еще больше информации вы можете найти в нашей статье про топ лучших платежных систем.

Вконтакте выплачивает пользователям 50 000 руб./мес. Как получить деньги?

Малоизвестный факт о том, что в вк можно заработать. Этой информации не найти в свободном доступе. Оказывается Вконтакте можно получить выплату в размере 50 000 рублей.

И это еще не всё! Вместе с этим вы получите привилегированный вход в закрытый клуб ВКонтакте, и дальнейшую поддержку как зарабатывать в дальнейшем и дополнительные 100 000 на рекламы вашего профиля.

Как получить деньги

50 000 — это гранд от разработчиков, который разыгрывается ЕЖЕМЕСЯЧНО. Выиграть его может совершенно любой человек. Страна, возраст, пол — границ для участия не существует.

Чтобы стать участником розыгрыша нужно соблюсти следующие условия:

- Вы должны быть владельцем группы или сообщества ВК. Количество подписчиков значения не имеет.

- Сообщество не должно быть моложе 6 месяцев.

- Группа должна быть “живой”. Ежедневные обновления, общение с подписчиками, посты.

- Тематика сообщества не имеет значения. Естественно не должна нарушать правила соцсети или законов государства.

Если вы попадаете под эти требования, то смело оставляйте заявку. Ее можно подавать неоднократно.

VK Pay: как создать, подключить и что можно оплачивать?

VK Pay – это одновременно электронный кошелек и бесконтактная оплата от экосистемы VK. Он был запущен в 2018 году как внутренняя платежная система социальной сети, но давно вышел за ее пределы.

Вот перечень возможностей, которые пользователь получает, подключая сервис:

- Можно переводить и получать деньги от других пользователей системы, выводить их на личную банковскую карту.

- Владельцы Страниц бизнеса ВКонтакте могут принимать оплату на кошелек VK Pay или через него на свой расчетный счет.

- Оплата товаров и услуг в интернете без комиссии и абонентских платежей за использование.

- Оплата внутри VK и на сайтах партнеров с кэшбэком от 2%. Впоследствии до 20% стоимости покупок можно оплачивать бонусами.

- Специальные предложения от партнеров VK. Это может быть повышенный кэшбэк, промокоды на дополнительные скидки, подарки за оплату через VK Pay.

- Возможность бесплатно завести виртуальную карту Visa для безопасной онлайн-оплаты на любых сайтах, где принимают карты этой системы.

Часто спрашивают про VK Рay: что это и безопасно ли оплачивать через систему? Отвечаем: персональные данные и финансы защищены PIN-кодом, который придумываете вы сами и вводите при каждом платеже. При оплате с банковской карты, привязанной к электронному кошельку, вы вообще не вводите ее данные – только данные кошелька. Так что перевод через VK Рay так же безопасен, как и любой бесконтактный платеж банковской картой или со счета электронного кошелька.

VK Pay: что можно оплатить?

- Онлайн-сервисы в разделе «Мини-приложения» социальной сети ВКонтакте. Это интернет, игры, приложения, фильмы, музыка, мобильная связь, книги, штрафы.

- Товары и услуги в более чем семи сотнях магазинов и сервисов, например, Л’Этуаль, Мегафон, Delivery Club. Полный список поставщиков регулярно обновляется на официальном сайте VK Pay. На самих сайтах при выборе способа оплаты вы увидите.

- Подписку VK Combo.

Как оплатить VK Pay? Ниже расскажем, как зарегистрироваться в системе.

Ограничения легко снять, если перейти на расширенный аккаунт VK Pay. Что это и как пользоваться? Вы идентифицируете свою личность, подтвердив паспортные данные через Единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА). Соответственно, расширенный аккаунт доступен только гражданам России. Сравнение двух типов аккаунтов показано на картинке ниже.

.jpg)

VK Pay: что это и как пользоваться бизнесу?

Приведем примеры, как бизнес может использовать платежную систему.

- Сервис позволяет принимать оплату на расчетный счет юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, которые продают товары через сообщества соцсети ВКонтакте. Ниже расскажем, как получать онлайн-оплату на счет, подключить онлайн-кассу и автоматически отправлять чеки покупателю.

- Подойдет VK Pay и для самозанятых. Если вы продаете товары или услуги через сообщество, то можете получать платежи в виде перевода на счет VK Pay. Получателем платежей можно назначить любого администратора сообщества, который идентифицировал личность и получил расширенный аккаунт VK Pay. Правда, тут существует ограничение: не более 60 000 рублей за один платеж. Далее можно вывести средства на личную карту.

- Есть возможность, как с VK Pay оплатить рекламу ВКонтакте. Просто перейдите в рекламный кабинет, нажмите «Пополнить» и слева выберите второй вариант оплаты.

.jpg)

Подробнее про пополнение рекламного кабинета мы рассказали в статье «Способы оплаты рекламы ВКонтакте».

.jpg)

Как подключить VK Pay: настройка для личной страницы

Сервис доступен для совершеннолетних по закону РФ, то есть вам должно быть больше 18 лет. Гражданство иметь не обязательно, но без него доступен только базовый аккаунт.

- Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь во ВКонтакте. В мобильном приложении перейдите в меню — тапните по своей аватарке слева вверху. Вы увидите панель с возможностью открыть VK Pay.

.jpg)

На компьютере нужный пункт находится в основном меню слева внизу.

.jpg)

.jpg)

Обычно на баланс сервиса переводят деньги с личной карты. Наличные деньги на счет можно положить в магазине «Связной». Пополнить VK Pay с телефона тоже возможно: для этого выберите пополнение «По номеру телефона».

.jpg)

Перейдите в банковское приложение (мобильное приложение само вас переадресует), где запустите перевод по номеру своего телефона через систему быстрых платежей (СБП). В адресе перевода должен появиться Деньги@Мейл.ру — это и есть VK Pay СБП.

В разделе пополнения баланса можно также перевести деньги, запросить вывод средств, выпустить виртуальную карту. Последние две операции доступны и через меню справа.

.jpg)

При нажатии на «Перевести», «Запросить» или «Оформить карту» вам будет предложено пройти идентификацию и получить расширенный аккаунт. Данные можно ввести вручную или заполнить из Госуслуг.

Если вы планируете использовать электронный кошелек для своего бизнеса, вам обязательно нужно подтвердить личность. При этом никнейм ВКонтакте не обязан совпадать с настоящими именем и фамилией, которые вы укажете в анкете. Идентификационные данные не отображаются в вашем профиле. Выпускать виртуальную карту VK Pay не обязательно.

Как подключить VK Pay к сообществу

Рассмотрим ситуацию: у вас есть сообщество ВКонтакте, через которое вы хотите принимать платежи за свои услуги и другие продукты. Это обычная группа или базовый тип магазина, который состоит из витрины и карточек товаров. Для оплаты пользователи пишут вам в личные сообщения, и там вы информируете их о способах оплаты.

- В сообществе зайдите в меню «Управление» (оно расположено справа вверху, в мобильном приложении обозначено иконкой шестеренки).

- В меню справа выберите «Денежные переводы» и назначьте того из администраторов, кто их будет получать.

Столь простой в настройке способ подходит для небольшого бизнеса, где с каждым клиентом вы договариваетесь индивидуально. Он не очень удобен для пользователей, так как приходится сначала писать вам, потом переходить в свой кошелек и оттуда делать перевод VK Pay. Поэтому для более крупного бизнеса, где продажи поставлены на поток, эффективнее использовать расчетный счет юридического лица или ИП и сообщество ВКонтакте с типом «Бизнес» (бизнес-страницу).

VK Pay: настройка на Странице бизнеса

В статье «Как создать магазин ВКонтакте» мы подробно рассказывали, как запустить бизнес-сообщество (Страницу бизнеса) и подключить к нему интернет-магазин. Там же описано, как сделать расширенный тип магазина – это необходимо, чтобы принимать заказы сразу из сообщества, не заставляя покупателя переходить по ссылкам.

Далее необходимо связать Страницу бизнеса, юрлицо и расчетный счет. Как это сделать, схематично показано на рисунке.

.jpg)

- Заполните заявку на подключение VK Pay для юридического лица (она же и для ИП). Ее можно найти в настройках Магазина в разделе «Прием Платежей».

.jpg)

.jpg)

Следуя подсказкам системы, выберите «Платежи» → «Тип оплаты» → «VK Pay». При желании дайте скидку тем, кто будет платить через этот сервис.

Введите полученные идентификатор и ключ, чтобы платежи приходили на ваш расчетный счет.

Таким образом, бизнес может совершенно легально принимать платежи через сервис, соблюдая кассовые правила и выдавая необходимые документы не вручную.

А о том, как автоматически добавлять товарные позиции в магазин, вы можете узнать из статьи «Как загрузить товары в магазин ВКонтакте».

Комиссия VK Pay

Теперь вы знаете, как оплатить и купить с VK Pay. Осталось разобраться, нужно ли платить за пользование столь удобным сервисом?

- Оформление и обслуживание электронного кошелька и виртуальной карты бесплатны.

- Пополнение счета происходит без комиссии. Ее может взять ваш банк за перевод, это указано в условиях банковского обслуживания.

- Оплата товаров и услуг производится без комиссии.

- Прием платежей и переводов на Странице бизнеса происходит без платы за обслуживание.

Комиссия взимается в следующих ситуациях:

- Вывод средств с электронного кошелька или виртуальной карты – 2% плюс 50 рублей.

- Оплата услуг финансовых учреждений с карты VK Pay (например, платежи по кредиту) – 2% плюс 50 рублей.

- Платежи или переводы в иностранной валюте – комиссия 2%.

- Снятие наличных с виртуальной карты – 2%, минимум 50 рублей

Также есть платные услуги по карте:

- Запрос баланса в банкомате – 13 рублей за запрос.

Заключение

В платежный инструменте VK Рау преимущества могут найти как частные пользователи, так и бизнес. Юзеры ВКонтакте с его помощью могут оплачивать товары и услуги в социальной сети и за ее пределами, получая кешбэк и выгодные предложения. При этом платежная информация защищена, можно привязать личную карту и не вводить ее данные при покупках.

Для бизнеса VK Рау – способ упростить покупку товаров и услуг, представленных в социальной сети. Через Страницу бизнеса можно принимать переводы на личный VK Рау, через Магазин ВКонтакте – на расчетный счет компании. Посетитель сообщества оплачивает покупку в один клик, никуда не переходя из группы, что ускоряет время от выбора товара до его оплаты и уменьшает количество этапов, на которых клиент может передумать оформлять заказ.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ !!! ИСТОРИЯ СПИСАНИЯ СРЕДСТВ !!!

#ВК_Музыка #BOOM

вчера выполняя перевод в сбербанк онлайн случайно обнаружил что с моей карты был выполнен автоплатеж в размере 149.р за какой то сервис ВК

сотрудник Сбербанка прояснила что списания происходили уже 3 месяц.

( я проверил с июня месяца в одно и то же число происходили списания)

при этом списания происходили без какого ли бо запроса — ( как обычно по смс) и без какого то либо предупреждения ( обычно приходит смс или чек на электронную почту что произошла такая то интернет оплата или произошло списание средств со счета).

сотрудник сбербанка сказал что не может заблокировать / отменить выплаты и предложил заблокировать карту — перевыпуск.

написал обращение в ВК — жду их ответа.

удалил все подписки в разделе приложения. т.к. автоматически входил на разные сервисы через страничку Вконтакте : #Авито #Яндекс #BOOM #ЦИАН #ЮЛА #BlaBlaCar . возможно еще какие то.

стал искать где еще могли списать средства и зашел в раздел #VK_PLAY

в апреле была акция во время карантина за 1.р на 3 месяца можно было бесплатно пользоваться сервисом #ВК_Музыка #BOOM

я произвел оплату и VK_PLAY автоматически привязала мою банковскую карту. и видимо после окончания акции начала списывать средства.

а теперь странное — у меня 2 карты Сбербанк — Виза класик и МИР.

оплату я производил с визы класик — ( т.к. с карты мир на некоторых ресурсах интернет оплата у меня ранее не проходила.

и именно виза класик была привязана в VK PLAY .

но т.к. на этой карте у меня ни когда нет средств видимо вконтакте или сбербанк производила списание с не привязанной карты а с др. карты / счета.

Еще момент — оплата происходила а услуга не предоставлялась — приложение бум работало в обычном бесплатном режиме — была авто реклама , блокировка прослушивания спустя время и нельзя было скачивать музыку.

Жду ответа от Вконтакте.

Будьте бдительны проверьте свои подписки !!! :

— ( Настройки — Настройки приложений

— Подключённые сайты и приложения )

( Настройки — Перейти в VC Connect :

— Сервисы и сайты — Сервисы экосистемы

— Подписки

— VK PLAY карты и платежи — перейти в VK PLAY — Карты

— Привязанные карты . История платежей

Роялти: когда, за что и сколько платить

Роялти — это вид лицензионного вознаграждения в пользу франчайзера за право использовать готовые бизнес-процессы, имя, инфраструктуру, природные ресурсы и другие виды собственности.

Роялти — это вид лицензионного вознаграждения в пользу франчайзера за право использовать готовые бизнес-процессы, имя, инфраструктуру, природные ресурсы и другие виды собственности.

Для франчайзера — это способ расширить присутствие, и заработать.

Размер роялти во многом зависит от политики бренда. Он может составлять определённый процент от выручки или вовсе быть нулевым. Иногда владельцы бренда заменяют роялти и паушальный взнос (единовременная плата за присоединение к франшизе) на другие условия. Например, франчайзи обязан изначально закупить товар на определённую сумму).

Как франчайзер может использовать роялти

Некоторые бренды придерживаются политики — не взимать роялти с первого месяца работы франчайзи. Отчисления начинаются через три, четыре месяца, а иногда, спустя полгода.

Как начисляется роялти

Начислить роялти можно по одному из трёх принципов.

Как прописать роялти в договоре

Фактически договора франчайзинга в его западной трактовке в России нет. Самым приближённым аналогом является договор коммерческой концессии. Его содержание и исполнение регулируются главой 54 Гражданского кодекса РФ.

Договор коммерческой концессии необходимо регистрировать в Роспатенте, поскольку франчайзи при приобретении франшизы покупает и интеллектуальную собственность: бизнес-модель, доступ к технологиям и методикам и т.п.

Также стороны могут заключить договор оказания услуг, агентское соглашение или лицензионный договор.

Термин «роялти» в тексте договора может не фигурировать, вместо него нередко прописывают «фиксированный периодический платёж согласно графику», «ежемесячный платёж» или «ежемесячное вознаграждение».

В договоре следует прописать чёткую процедуру отчислений уплаты. Если фигурируют платежи согласно графику, к договору следует приложить график. Или, например, прописать «до 15 числа месяца, следующим за отчётным».

Если принцип начисления роялти — процент от выручки, нужно определить сроки подачи отчётности по выручке с расчётом суммы к уплате, сроки согласования с франчайзером и период уплаты.

Также в договоре нужно указать санкционные меры за неуплату, несвоевременную или неполную оплату роялти. Например, это могут быть пени и штрафы за день просрочки.

Что стоит знать о налогообложении

При расчёте налога на прибыль роялти нужно указать в числе прочих расходов. Если вы используете метод начисления, то и роялти нужно учитывать по мере начисления.

Входной НДС, как и расходы на заключение договора концессии принимают к вычету единовременно, при наличии счёта-фактуры. Исключение составляют субсидии и инвестиции из бюджета. В таком случае входной НДС не получится принять к вычету.

Не применяется вычет при получении счёта-фактуры с выделенным НДС по платежам, не облагаемым налогом.

Если роялти выплачивается в пользу иностранной компании, российские организации налог на прибыль не удерживают. Но от обладателя бренда нужно получить документ, что он постоянно находится за пределами России и доказательство, что он фактически получает данный доход. В противном случае налогообложение придётся рассчитать с НДС 20%. Данную сумму примут к вычету на общих основаниях.

Подробнее о роялти и других актуальных вопросах налогового законодательства, практике в области налогового структурирования бизнеса, оценке налоговых рисков, основные тенденции в судебной и арбитражной практике, вы можете узнать на семинаре: «Налоговое планирование и управление рисками в холдинговых структурах».

Смотрите также:

Подпишитесь, чтобы не пропустить интересные мероприятия и получите подарок на почту!

Вы сможете выбрать только актуальные для вас темы.

Роялти в отечественной практике предпринимательства

Если предприниматель или компания применяет или дает в пользование активы, имеющие исключительное право на применение, то есть защищенные авторским правом, при этом взимая или получая соответствующее вознаграждение, такая форма взаимоотношений имеет особое законодательное урегулирование.

Вопрос: При выплате организации роялти на территории Казахстана налоговый агент удержал с выплаченных доходов налог в размере 15%.

В каком порядке производится зачет налога, уплаченного в Казахстане, при расчете налога на прибыль в РФ? Возможно ли учесть в целях налога на прибыль сумму налога, не подлежащего зачету?

Посмотреть ответ

Объясним, что представляет собой роялти с точки зрения делового сотрудничества, Налогового и Гражданского Кодексов РФ. Рассмотрим тонкости составления договора роялти, а также налогового учета таких активов. Проанализируем возможные риски системы роялти в налогообложении.

Вопрос: Российское издательство (далее — издатель) подписало договор с финским агентством (далее — агент) о приобретении авторских прав.

По условиям договора правообладатель — физическое лицо предоставляет издателю лицензию на публикацию и продажу своего произведения. Выплата вознаграждения предусмотрена в форме роялти.

Агент — юридическое лицо выступает от имени правообладателя и уполномочен им действовать по вопросам, вытекающим из договора. Выплаты по договору перечисляются на счет агента. Окончательным же получателем дохода является правообладатель — резидент Финляндии. При этом правообладатель не осуществляет деятельности на территории РФ и иных доходов от источников в РФ не имеет.

Каков порядок налогообложения НДФЛ указанных выплат?

Посмотреть ответ

Роялти как экономическое понятие

Интеллектуальная собственность – такой же актив, как и материальные фонды, она имеет свою стоимость и правила использования. Так же, как и материальные активы, объекты интеллектуальной собственности можно передать в пользование другой организации, получая при этом законную прибыль. Договор, который при этом заключается, дает право на исключительное использование за определенную плату.

Для оформления таких отношений используется термин «лицензионные соглашения», или «роялти». Можно определить роялти как средства, полученные или переданные в качестве вознаграждения за использование исключительного права собственности на некий объект.

Если объяснить максимально просто, то получится соответствие следующим условиям:

Примеры:

Вопрос: Как отразить в учете организации (лицензиата), применяющей УСН с объектом налогообложения «доходы, уменьшенные на величину расходов», расходы на выплату вознаграждения (роялти) по лицензионному договору за право использования товарного знака (на примере первого месяца), если выплата вознаграждения производится в форме процентных отчислений от прибыли, полученной за каждый текущий месяц в течение действия лицензионного договора?

Лицензионный договор заключен сроком на два года. Согласно лицензионному договору роялти (с учетом НДС) исчисляется в размере 15% от прибыли, полученной за текущий месяц от реализации продукции, индивидуализированной этим товарным знаком (но не менее 40 625 руб. с учетом НДС в месяц), и выплачивается в месяце, следующем за текущим. Прибыль от реализации выпущенной продукции за первый месяц действия лицензионного договора составила 260 000 руб.

Согласно лицензионному договору расходы, связанные с государственной регистрацией предоставления права использования товарного знака, несет лицензиар.

Посмотреть ответ

Законодательное обоснование роялти

В отечественном законодательстве термин «роялти» не применяется, но в его качестве используется понятие «лицензионное соглашение», которое регламентируется ч. 5 ст. 1235 Гражданского Кодекса РФ. Там говорится о том, что заключение лицензионного договора предусматривает вознаграждение правообладателю в виде регулярных фиксированных или процентных платежей.

П. 37 ст. 246 Налогового Кодекса РФ рассматривает такие выплаты (полученные деньги) как расходы (или доходы) на средства индивидуализации либо на реализацию платежей за использование результатов интеллектуальной деятельности. Ст. 250 НК РФ позволяет представить такие средства также в качестве внереализационных доходов.

Международое предпринимательство широко использует роялти, поэтому при сотрудничестве используются нормативные акты, регламентирующие эти отношения между странами, чтобы не возникло ситуации, когда налог на прибыль придется платить дважды. Такие конвенции на сегодня заключены с Италией, Чехией, Саудовской Аравией, Грецией, Испанией и многими другими государствами.

На какие объекты может распространяться роялти

Объектом интеллектуальной собственности, который можно получить или предоставить в пользование, может быть:

Стороны роялти

Роялти предусматривает внесение (получение) платы в рамках заключенного между сторонами лицензионного договора. Гражданский кодекс предусматривает участие в подобной сделке следующих участников:

Лицензионный договор в обязательном порядке предусматривает наличие следующих компонентов:

Роялти и отечественное налогообложение

Роялти и налоги лицензиара

Как упоминалось выше, в соответствии с НК РФ доход от предоставления в пользование объектов исключительного права может быть признан как выручкой, так и внереализационными доходами. Выручкой полученная прибыль станет, если предприниматель ее получает на постоянной основе (ст. 256 НК РФ), то есть получил ее в течение календарного года дважды или чаще.

НДС на роялти будет начисляться, если переданный объект интеллектуальной собственности не относится к одной из следующих групп, освобожденных от НДС (п. 26 ст. 149 НК РФ):

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Даже если объект относится к необлагаемым НДС, что правильно отражено в лицензионном договоре, от лицензиара все равно потребуется выставление счета-фактуры на платеж роялти (п. 3 ст. 169 НК РФ), в котором нужно будет указать «Без НДС».

Роялти и налоги лицензиата

Для получателя услуги платежа роялти будут расходами. С точки зрения налогообложения это траты, связанные с производством и/или реализацией, необходимо только обосновать этих траты и подтвердить их документально.

Вычет по НДС касательно лицензионных платежей будет произведен, если соблюдены обычные условия налоговых вычетов, предусмотренные п. 1 ст. 172 НК РФ.

Если право на использование объекта роялти передано физлицом, то на платеж роялти необходимо начислить для удержания НДФЛ, причем именно лицензиат в данном случае выполнит функции налогового агента, кроме авторских, выплат наследникам собственника (они платят НДФЛ сами).

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ! Бывают случаи, когда затруднено или невозможно документальное подтверждение расходов на роялти. В таких ситуациях используются нормативы затрат (ст. 221 НК РФ). Они составляют от 20% (на научные разработки) до 40% (некоторые художественные произведения).

«Подводные камни» роялти

Система роялти очень удобна, так как, в частности, позволяет существенно снижать налогооблагаемую базу. Однако из этого следует повышенный интерес налоговиков к участникам роялти. Главным риском является возможность истолкования роялти как способа уклонения от положенной уплаты налогов.

ПРИМЕР. Российская компания приобрела право на использование некоего патента у иностранной организации, с которой не заключена Конвенция о международном сотрудничестве. В таком случае будет необходим посредник – оффшорная компания, причем выбирается страна из зоны низких налогов. Российский лицензиат будет платить роялти не собственнику, а посреднику по сниженным ставкам, а отечественный НК не предусматривает налога на прибыль с таких выплат роялти. Договор с посредником должен быть зарегистрирован в Росстате. Причем средства вносятся исключительно после заключения договора, иначе они не будут признаны расходами, что можно оспорить в суде.

Любое применение роялти попадает в сферу пристального внимания налоговых органов.

Что могут попытаться поставить «в вину» налоговики:

Что такое роялти и как они влияют на таможенные платежи

Чаще всего таможенная стоимость товаров, от величины которой зависит и сумма пошлин и налогов, определяется по так называемому «методу 1» — по стоимости сделки с ввозимыми товарами. Напомним, что в этом случае платежи взимаются с цены (фактически уплаченной или подлежащей уплате за груз) с учетом дополнительных начислений, перечисленных в ст.40 ТК ЕАЭС. Здесь мы впервые сталкиваемся с понятием лицензионные платежи.

По сути, это любые платежи, связанные с использованием предпринимателем объектов интеллектуальной собственности, зарегистрированных надлежащим образом. В качестве объекта лицензионного соглашения может выступать запатентованная технология производства, товарный знак, объект авторского права и так далее.

Выплаты лицензиару, то есть правообладателю, могут производиться различными способами. Они могут быть прописаны во внешнеторговом контракте и лицензионном соглашении в виде фиксированной суммы (паушальный платеж), или в виде процента, например, от полученного дохода при использовании объекта интеллектуальной собственности (роялти). Периодичность данных отчислений также фиксируется в сопровождающих сделку документах. Возможно и использование смешанной схемы выплат.

Следует отметить, что в случае уплаты процентной ставки с определенной периодичностью, применяется отложенный метод определения таможенной стоимости товара согласно решению коллегии ЕЭК №103 от 19.06.2018.

Лицензионные платежи далеко не всегда учитываются при определении таможенной стоимости и этот момент зачастую становится предметом споров между импортерами и ФТС. При современных условиях ведения бизнеса и разнообразии вариантов договорных отношений при купле-продаже указанные в кодексе критерии отнесения роялти и иных платежей к сумме сделки могут восприниматься двояко. Ведь продавец товара, например, может не являться правообладателем, и выплаты будут перечисляться третьему лицу. Цена решения вопроса при этом достаточно велика, особенно для изделий с высокой долей добавленной стоимости, ведь с указанных платежей при таможенном оформлении взимается адвалорная пошлина и НДС 20%.

Для применения единых методов при решении споров по лицензионным платежам были приняты рекомендации ЕЭК №20 от 15.11.2016, в которых не только подробно описаны критерии включения роялти в таможенную стоимость товара, но и приведены документы, являющиеся основополагающими в данном вопросе: Соглашение ВТО по таможенной стоимости и пояснения к нему, а также заключения Технического комитета по таможенной оценке ВТО.

Рассмотрим критерии, являющиеся ключевыми при решении рассматриваемого нами вопроса.

Относятся ли лицензионные платежи к импортируемым товарам?

При определении степени отношения роялти к импортируемым товарам, основные сложности возникают из-за того, что выплаты лицензиару производятся не за какое-то конкретное изделие, а за объект интеллектуальной стоимости, нечто нематериальное. Например, зарегистрированный товарный знак нанесен непосредственно на ввозимое изделие или на продукцию, полученную по запатентованной технологии, за счет чего она становится более конкурентоспособной на рынке. Казалось бы, в этом случае вывод однозначен — роялти явно необходимо прибавить к цене сделки. Однако здесь возможны варианты.

Здесь важно понять, какие права по условиям сделки на интеллектуальную собственность получает покупатель и каким образом он эти права реализует. Имеет ли смысл уплачивать лицензионные платежи в случае, если участник ВЭД не ввозит конкретно этот товар и не использует его в своей предпринимательской деятельности? Все эти нюансы должны быть подробно изложены во внешнеторговом контракте и лицензионном соглашении.

Например, российская компания заключила договор с иностранным правообладателем на использование запатентованной технологии по производству чая и использовании его торговой марки на упаковке готовой продукции. При этом закупка сырья производится у третьих лиц.

В случае, если лицензиат не предъявляет требования, у какого поставщика конкретно должно закупаться сырье, перечисляемые импортерам роялти к ввозимому чайному листу не имеют отношения (даже если в итоге чайный лист закупается в мешках с указанной выше торговой маркой).

Если же правообладатель указывает в лицензионном договоре конкретный сорт чая и список его поставщиков, производственная деятельность покупателя возможна только при исполнении этих условий. Поэтому в данном случае платежи имеют конкретную привязку к импортируемому товару и должны учитываться в его стоимости.

Является ли уплата роялти необходимым условием сделки?

Подобное условие может быть прописано в контракте и лицензионном соглашении, однако на практике такие пункты редко включаются в договоры. Чаще всего зависимость продажи товара от перечисления платежей определяется путем анализа множества факторов и обстоятельств, сопровождающих сделку.

Первым делом, уточняется, содержит ли внешнеторговый договор и соглашение с правообладателем пункты, касающиеся роялти и возможности продажи товара компании из РФ, а также прописана ли в этих документах возможность расторжения сделки в случае неуплаты лицензионных платежей.

Также в договоре может быть указано, что лицензиат имеет право запретить производителю передавать товар покупателю до уплаты роялти (если правообладатель и производитель продукции являются разными компаниями).

Владелец торгового знака или патента может внести в лицензионное соглашении условие, позволяющее контролировать производственный процесс и экспорт товара в РФ, за исключением контроля качества товара.

В случае, если перечисленные выше положения встречаются в сопровождающих сделку документах, можно однозначно говорить о том, что уплата роялти является необходимым условием купли-продажи и, следовательно, должна учитываться в таможенной стоимости товаров.

Отдельно следует рассмотреть вопрос, связанный с налогообложением лицензионных платежей, ведь иностранный правообладатель хоть и не является налоговым резидентом РФ, но при этом получает прибыль на территории нашей страны при реализации своих исключительных прав (ст. 146-148 НК РФ). То есть возникает объект налогообложения по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль.

Плательщиком в данном случае будет выступать налоговый агент, а именно — российская компания, приобретающая право на объект интеллектуальной собственности. Начисленный лицензионный платеж будет уменьшен на сумму налога. В дальнейшем данная сумма подлежит налоговому вычету (ст.171-172 НК РФ).

При этом, согласно разъяснениям ВТО, удержанная сумма налога все равно рассматривается как часть лицензионного платежа, хотя и не перечисляется правообладателю фактически, и учитывается в таможенной стоимости товара.

Таким образом, вопрос о включении роялти в стоимость поставки и их влияние на таможенные платежи зависит от многих факторов. Все ли роялти относятся к ввозимым товарам или только часть суммы, какими документами это может быть подтверждено, как в случае периодичности отчисления лицензионных платежей будет рассчитываться таможенная стоимость товаров — ответы на эти и аналогичные вопросы должны быть четко сформулированы во внешнеторговой сделке и лицензионном соглашении.

Мы рекомендуем участникам ВЭД обращаться к проверенным таможенным брокерам еще на стадии подготовки документов для проведения сделки. Специалисты нашей компании подскажут вам, как правильно составить договор и на какие пункты следует обратить особое внимание, дабы избежать дополнительных временных и денежных затрат при таможенном оформлении груза.

Что такое роялти в франшизе

При покупке франшизы важно понимать: каков размер роялти, что они обеспечивают и выгодно ли вам открывать бизнес по франшизе с таким размером платежа. В статье расскажем, что такое роялти, какими они бывают и что за них покупается.

Что такое роялти

За что взимается роялти

В каждом договоре франшизы могут быть свое наполнение регулярной поддержки, за которую франчайзи платит роялти. Обычно в этот список входят:

Для франчайзи такая поддержка — это возможность пользоваться известным брендом, кураторство от опытного практика, подключение к системам франчайзера — сайту и соцсетям, линии техподдержки. А еще контекстная реклама, расходные материалы, обучение и тренинги.

Владелец бренда тоже получает выгоду. С помощью франчайзи он распространяет влияние бренда, идет в регионы, получает дополнительные финансы для развития головной компании.

Какими способами рассчитывают роялти

Есть несколько способов расчета: это может быть фиксированная ставка, процент от прибыли, комбинированный вариант или “скрытые” роялти. Обычно для франчайзи выгоднее платить процент от прибыли, но все зависит от того, какой вид выплат и их размер назначит владелец бренда.

Процентный платеж. В этом случае франчайзер не устанавливает точной суммы, но вводит процент от фактических результатов деятельности. Дополнительно он контролирует своего партнера и следит за доходностью его бизнеса — например, запрашивает регулярные отчеты или сам изучает их в открытых источниках. Его прибыль зависит от доходов франчайзи, так что контроль понятен.

Фиксированный платеж. Здесь платеж — это одинаковая сумма на конкретный период, скажем, год, в следующем году сумма пересматривается. Она выплачивается раз в месяц, квартал или год. Риски здесь связаны с тем, что прибыль может быть еще низкой, но роялти придется платить сполна. Владелец бренда получает доход, не зависящий от эффективности партнера, поэтому меньше контролирует его, но и не так заинтересован в его успешности, и это может сказаться на качестве поддержки.