лимфэктазии слизистой 12 п к что

Лимфангиоэктазия слизистой двенадцатиперстной кишки (ДПК). Что это за болезнь и в чем ее особенность?

Лимфангиоэктазия – это патологическое изменение в лимфатических сосудах кишечника, развивающееся вследствие повышенного давления, с образованием липогранулем (разросшихся участков соединительной ткани в виде плотных узелков). Заболевание вызывает нарушение оттока лимфы с ярко выраженной отечностью и потерю функции усваивания липидных жиров кишечником.

Данную патологию можно рассматривать в виде врожденной аномалии развития во внутриутробном периоде, а также в качестве приобретенного заболевания. Диагностировать лимфоэктазию достаточно сложно, особенно на ранних этапах развития, из-за распространенных клинических проявлений, наблюдаемых при других болезнях. Только комплексное обследование с применением лабораторных и инструментальных методов исследования позволит выявить лимфангиэктазию кишечника.

Лимфангиоэктазия двенадцатиперстной кишки. Этиология болезни

Особенность лимфангиоэктазии слизистой 12 перстной кишки проявляется в виде нарушения проходимости мелких лимфатических сосудов в тонкой кишке и брыжейке, а именно в их серозной оболочке. Из-за чрезмерного расширения просвета 12 перстной кишки образуется отечность ткани. Подобное явление существенно затрудняет процесс транспортировки жиров, в частности жирорастворимых витаминов в лимфу, и ее проникновение в просвет кишки с потерей лимфоцитов.

Потеря протеина кишечником способствует ослабеванию ответных иммунных реакций организма на клеточном уровне. Иммунная система рассматривает жироподобные вещества, входящие в состав всех живых клеток, как чужеродный агент. Накапливающиеся макрофаги (клетки, активно захватывающие и атакующие бактерии и продукты их распада) способствуют формированию гранулем. Из-за того, что жиры попадают в кишечник между клетками (через их плотное соединение), происходит существенное снижение концентрации белка в плазме крови. Нарушается процесс всасывания белков, жиров и микроэлементов в просвете кишки. Патологическое изменение может быть как резким, так и постепенным в зависимости от причины появления лимфангиэктазии слизистой дпк.

Лимфангиэктазия двенадцатиперстной кишки (лимфангиэктазия) может присутствовать в следующих формах:

Лимфангиэктазию дпк в медицинской терминологии именуют болезнью Вальдмана. Ей более подвержены дети и люди молодого возраста до 25 лет. Из-за недостаточной функции лимфатических сосудов в переносе кишечных жидкостей наблюдают уменьшение лимфооттока. Происходит стаз (остановка проходимости содержимого в просвете кишки).

Подобные нарушения всасывания жиросодержащих жидкостей наблюдают и в желудке. Подобную аномалию диагностируют как лимфангиэктазию желудка. Наряду с этим заболеванием, отмечают и дуоденальную лимфангиэктазию. Идиопатическое состояние слизистой оболочки, наблюдаемое при наличии данных заболеваний, имеет схожие причины и симптомы:

Диагностика заболевания

Выявить заболевание можно с помощью характерных симптомов, а также в результате комплексного обследования организма. Лимфангиоэктазия слизистой дпк представлена следующими симптомами:

Перечисленные симптомы могут наблюдать и при других заболеваниях, поэтому диагноз подтверждают с помощью проведения дополнительного обследования организма.

Выявить патологическое изменение в слизистой 12перстной кишки можно с помощью следующих методов обследования.

Причины возникновения недуга

Среди основных факторов, провоцирующих развитие болезни, отмечают:

Лечение и профилактика

Выделяют следующие методы лечения:

Важным моментом в лечении лимфоэктазии двенадцатиперстной кишки является устранение первопричины, вызвавшей атрофическое состояние лимфатических сосудов.

Вторичную непроходимость часто наблюдают среди людей пожилого возраста. Клиническая и рентгенологическая картина схожих симптомов может усложнять диагностику.

Диетическое питание пациентов, имеющих лимфоангиоэктазию дпк, становится определяющим моментом в борьбе с недугом. Ежедневный рацион должен в обязательном порядке содержать жирорастворимые кислоты, кальций и триглицериды, являющиеся важным источником энергии для клеток, — энергетическим запасом человека. Нужно не забывать и о том, что лимфангиоэктазия может присутствовать у здоровых людей после употребления в большом количестве жирной и богатой белками пищей.

Не стоит ограничивать социальную и физическую активность. Физические нагрузки следует распределять таким образом, чтобы они не провоцировали периферическую отечность. В целях профилактики врачи рекомендуют использовать компрессионное белье с утягивающим эффектом.

Каких-то определенных разработанных мер профилактики этой болезни не существует. Нужно самостоятельно заботиться о своем здоровье с помощью щадящего режима дня и питания. Своевременное лечение предшествующих или сопутствующих данной патологии заболеваний в разы увеличивает шансы на благоприятный прогноз. Регулярное посещение гастроэнтеролога, который в достаточной мере объяснит, что это такое лимфангиоэктазия слизистой 12пк, поможет избежать в будущем неприятных моментов. В некоторых случаях может понадобиться консультация нескольких специалистов из области гастроэнтерологии. За помощью следует обращаться в крупные медицинские центры, занимающиеся лечением органов пищеварения, и институты гастроэнтерологии.

Бережное отношение к себе и своему здоровью, своевременное лечение системных заболеваний, провоцирующих развитие данной патологии, позволяет жить полноценной жизнью и не сокращать социальную активность.

Лимфангиэктазия

Лимфангиэктазия – это патологическое расширение лимфатических сосудов врожденного или приобретенного характера. На коже проявляется многочисленными пузырьками, заполненными жидкостью, лимфореей, лимфостатическими отеками. Висцеральные формы нарушают работу внутренних органов вплоть до критической дисфункции. Патологию диагностируют по данным физикального обследования и дополнительных тестов (лимфографии, биопсии с гистологическим анализом, КТ и МРТ пораженных органов). В лечении используют комплексный подход, сочетая консервативные (медикаментозную, компрессионную, физическую терапию) и хирургические (радикальные, малоинвазивные, паллиативные) методы.

МКБ-10

Общие сведения

Лимфангиэктазия (от лат. «lympha» – вода, греч. «angeion» – сосуд, «ektasis» – расширение) является редкой патологией, хотя ее точная частота остается неизвестной. В литературе описано около 100 случаев приобретенных форм, связанных с проводимой ранее терапией злокачественных опухолей. По результатам аутопсий, первичные легочные мальформации выявляют у 0,5–1% мертворожденных либо умерших в неонатальном периоде детей. Кожные поражения чаще наблюдаются у женщин в возрасте 50–70 лет, висцеральные формы более характерны для мужчин (в соотношении 3:2–2:1). Врожденные лимфангиэктазии проявляются у новорожденных, младенцев или детей раннего возраста, затрагивая любые расово-этнические группы.

Причины лимфангиэктазий

Патология имеет полиэтиологическую природу. В исследованиях подтверждается роль многочисленных эндогенных факторов, инициирующих патологический процесс. Первичные формы опосредованы нарушением формирования и развития лимфатической системы во внутриутробном периоде. Врожденный дефект возникает при участии следующих причин:

Приобретенные изменения вызываются состояниями, провоцирующими структурное повреждение ранее нормальных лимфатических сосудов с дилатацией их стенки. Негативное влияние может быть прямым или опосредованным, через нарушение лимфодренажа. В таких случаях причинами выступают:

Кожные лимфангиэктазии также развиваются после травм, обрезания крайней плоти у мужчин, при келоидных рубцах, свищах. Описаны случаи висцерального поражения при цирротическом асците, сердечно-сосудистых пороках, констриктивном перикардите. Дилатация лимфатических капилляров бывает результатом структурных нарушений в кожных покровах, связанных с фотостарением, стероид-ассоциированной атрофией. Иногда, особенно у пожилых пациентов, точную причину установить не удается.

Патогенез

Механизм развития лимфангиэктазий до конца не установлен. Кожные везикулы представляют собой мешотчатые расширения поверхностных лимфатических сосудов. Их возникновение опосредовано повышенным давлением лимфы при повреждении путей оттока на уровне магистральных коллекторов или узлов. Этим механизмом объясняется и сопутствующая лимфедема, характерная для большинства пациентов.

Хирургическая травма мягких тканей вызывает фиброз и лимфатическую обструкцию в основании ретикулярной дермы. Радиотерапия злокачественных образований вносит дополнительный вклад в патогенез лимфангиэктазии, оказывая повреждающее действие на стыке жировой клетчатки и сетчатого слоя. Согласно некоторым исследованиям, излучение провоцирует лимфангиогенез, расширяя сосудистую сеть с увеличением числа гистиоцитов.

Развитие висцеральных аномалий связано с нарушением нормальной регрессии лимфатических сосудов после 16 недели внутриутробного периода, из-за чего они остаются увеличенными. Расширение легочной внутриорганной сети также связывают с повышенным венозным давлением, возникающим при пороках развития сердечно-сосудистой системы. Патогенез мальформаций дополняется повышением экспрессии сигнальных молекул лимфангиогенеза (VEGFR-3, LYVE-1, PROX-1).

Расширения при поверхностных лимфангиэктазиях локализуются в сосочковом слое дермы. Объединяясь друг с другом, они образуют кавернозные структуры, выстланные эндотелием и окруженные лимфоцитарными инфильтратами. Оказывая давление на эпителий, они провоцируют трофические нарушения. Наряду с очаговой атрофией, в коже обнаруживают участки гиперкератоза, акантоза.

Классификация

Лимфангиэктазии относят к дисплазиям (мальформациям), характеризующимся структурными дефектами лимфатических сосудов (LAD I). Общепринятая в практической лимфологии классификация указывает на расположение очагов, выделяя несколько форм:

С учетом происхождения, выделяют врожденные и приобретенные (вторичные) разновидности. Первичные, в свою очередь, бывают изолированными или ассоциированными с другими нарушениями (в рамках наследственных синдромов). По критерию распространенности различают ограниченные и диффузные формы.

Симптомы лимфангиэктазии

Кожные формы

На клиническую картину влияют локализация и распространенность поражения. Часто лимфангиэктазии обнаруживаются на нижних конечностях, наружных половых органах, в области туловища (грудная клетка, подмышечные впадины). Дермальные поражения обычно выглядят как сгруппированные многочисленные пузырьки телесного цвета, заполненные жидкостью. Размеры полупрозрачных толстостенных везикул варьируются от 2 до 10 мм. При пальпации они безболезненны, имеют мягкую консистенцию и спадаются, но вскоре вновь заполняются лимфой.

Некоторые узелки возвышаются над кожным покровом на ножке, имеют гиперкератотическую веррукозную поверхность, имитирующую бородавку. Кожа между ними имеет нормальную структуру и окраску. Появляясь спустя 3–26 лет после операции по поводу злокачественного образования, они могут располагаться как непосредственно вдоль шва, так и в соседних зонах. Отдельные очаги способны самостоятельно разрешаться в течение нескольких недель без какого-либо лечения.

Прокалывание или самопроизвольное вскрытие кожных пузырьков сопровождается выделением желтовато-прозрачной или молочно-белой жидкости. Часто на месте разорвавшейся везикулы образуется наружный или внутренний свищ с длительным истечением лимфы. В результате наблюдаются постоянное увлажнение кожи и одежды, эпителий мацерируется, на нем появляются эрозии, трещины (особенно в естественных складках).

Диффузная инфильтрация подкожной клетчатки очагами лимфангиэктазии может привести к безболезненному отеку в различных участках (подключичная ямка, подмышечные впадины). У многих людей с приобретенными формами патологии обычной клинической находкой становится сопутствующая хроническая лимфедема. Она сопровождается увеличением в объеме анатомического сегмента, всей конечности или пораженного внутреннего органа.

Висцеральные формы

Первичные кишечные лимфангиэктазии характеризуются развитием синдрома мальабсорбции с диареей и нарушением всасывания питательных веществ. Потеря жидкости, белковых молекул в сочетании с затруднением лимфооттока провоцируют периферические или распространенные отеки – симметричные, плотные, не склонные к регрессированию. Часто обнаруживаются плевральный, перикардиальный, абдоминальный выпоты. У детей патология проявляется болями в животе, потерей веса, задержкой роста и развития.

Легочная форма во многих случаях сопровождается тяжелыми респираторными расстройствами с тахипноэ и цианозом, высокой смертностью при рождении или в раннем неонатальном периоде. Менее выраженные изменения носят рецидивирующий характер, сочетаясь с хилотораксом, хилоперикардом, хилезным асцитом. У детей старшего возраста отмечаются частые заболевания дыхательных путей с застойной сердечной недостаточностью.

Осложнения

Лимфангиэктазия может осложняться хронической обильной лимфореей, которая ведет к обезвоживанию и истощению организма. Свищи и эрозированные поверхности являются воротами для внедрения микробной флоры, инфицирования и развития рецидивирующего целлюлита. Распространенные висцеральные формы провоцируют функциональную недостаточность внутренних органов – мальабсорбцию, кишечную непроходимость, респираторный дистресс-синдром.

Поверхностные поражения не обладают злокачественным потенциалом, хотя связанная с ними хроническая лимфедема повышает риск лимфангиосаркомы (синдрома Стюарта-Тривса), обычно возникающей после мастэктомии и радиотерапии рака грудной железы. Известны случаи кожной ангиосаркомы при массивной локальной лимфедеме у пациентов, страдающих патологическим ожирением. Первичная кишечная форма ассоциирована с высоким риском лимфомы.

Диагностика

Поскольку при внешнем осмотре лимфангиэктазию можно спутать с другой патологией, важное значение в диагностике приобретают анамнез (информация о противоопухолевом лечении, семейных случаях) и дополнительные исследования. Подтвердить дилатацию лимфатических сосудов можно на основании результатов инструментальных методик:

Висцеральная патология визуализируется при КТ с контрастированием, МРТ внутренних органов, ультрасонографии, эндоскопии кишечника. Дополнительную информацию о состоянии лимфатической системы дает лимфосцинтиграфия. Специалисту-лимфологу приходится дифференцировать лимфангиэктазии от лимфангиом, бородавок (кондилом), контагиозного моллюска. Иногда патология напоминает транзитные метастазы меланомы, что требует особого внимания клинициста.

Лечение лимфангиэктазии

Консервативная терапия

Терапевтические мероприятия направлены на уменьшение симптоматики и снижение риска осложнений. Для улучшения оттока лимфы и ослабления отечности рекомендуют соблюдать рациональный двигательный режим – периодически отдыхать с поднятой конечностью, придерживаться щадящей активности. Другие мероприятия могут включать:

Врожденные висцеральные аномалии требуют симптоматической терапии – респираторной и парентеральной поддержки, низкожировой диеты. Повышенное внимание уделяют коррекции причин приобретенной лимфангиэктазии. Исходя из клинической ситуации, проводят специфическую противовоспалительную, антибактериальную, химиотерапию.

Хирургическое лечение

Основная цель операций при лимфангиэктазиях – ликвидировать причину нарушений лимфатического дренажа. Характер и объем хирургического вмешательства определяются локализацией, распространенностью очагов, выраженностью клинической симптоматики, общим состоянием пациента. Используют следующие методы:

Единого мнения в отношении лечения лимфангиэктазий нет. Ни один из методов не может стать надежной гарантией отсутствия рецидивов. Это создает необходимость поиска новых лечебных технологий, обеспечивающих выраженный и стабильный результат.

Экспериментальное лечение

В комплексном лечении висцеральных форм предлагают использовать ряд дополнительных методов, хотя данные об их эффективности противоречивы и требуют дальнейшей оценки. Клинического, биохимического, гистологического улучшения можно достичь при назначении ингибиторов фибринолиза, октреотида, кортикостероидов. Сообщается о снижении лимфатической проницаемости для белков под влиянием антиплазмина, подавлении соматостатином грудного тока лимфы и абсорбции триглицеридов.

Прогноз и профилактика

Кожная лимфангиэктазия сопровождается относительно благоприятным прогнозом. Состояние имеет доброкачественный характер и не дает фатальных последствий, но косметический дефект и сопутствующие симптомы существенно снижают качество жизни пациентов. Висцеральные формы, напротив, прогностически неблагоприятны: уровень смертности при врожденных аномалиях варьируется от 13 до 50% и более. Для первичных мальформаций профилактика не разработана, приобретенные требуют своевременной диагностики причинных заболеваний, проведения максимально щадящих оперативных вмешательств. В дальнейшем пациентам необходимо проходить регулярное обследование и поддерживающую терапию.

Лимфангиэктазия двенадцатиперстной (12 перстной) кишки кишечника и желудка

Лимфангиоэктазия слизистой 12-ти перстной кишки – это нарушение проводимости сосудов слизистой оболочки, вызванное лимфедемой. Чем это патологическое состояние опасно, по каким симптомам его можно заподозрить, и как лечить?

Лимфангиоэктазия двенадцатиперстной кишки. Этиология болезни

Особенность лимфангиоэктазии слизистой 12 перстной кишки проявляется в виде нарушения проходимости мелких лимфатических сосудов в тонкой кишке и брыжейке, а именно в их серозной оболочке. Из-за чрезмерного расширения просвета 12 перстной кишки образуется отечность ткани. Подобное явление существенно затрудняет процесс транспортировки жиров, в частности жирорастворимых витаминов в лимфу, и ее проникновение в просвет кишки с потерей лимфоцитов.

Потеря протеина кишечником способствует ослабеванию ответных иммунных реакций организма на клеточном уровне. Иммунная система рассматривает жироподобные вещества, входящие в состав всех живых клеток, как чужеродный агент. Накапливающиеся макрофаги (клетки, активно захватывающие и атакующие бактерии и продукты их распада) способствуют формированию гранулем. Из-за того, что жиры попадают в кишечник между клетками (через их плотное соединение), происходит существенное снижение концентрации белка в плазме крови. Нарушается процесс всасывания белков, жиров и микроэлементов в просвете кишки. Патологическое изменение может быть как резким, так и постепенным в зависимости от причины появления лимфангиэктазии слизистой дпк.

Лимфангиэктазия двенадцатиперстной кишки (лимфангиэктазия) может присутствовать в следующих формах:

Лимфангиэктазию дпк в медицинской терминологии именуют болезнью Вальдмана. Ей более подвержены дети и люди молодого возраста до 25 лет. Из-за недостаточной функции лимфатических сосудов в переносе кишечных жидкостей наблюдают уменьшение лимфооттока. Происходит стаз (остановка проходимости содержимого в просвете кишки).

Подобные нарушения всасывания жиросодержащих жидкостей наблюдают и в желудке. Подобную аномалию диагностируют как лимфангиэктазию желудка. Наряду с этим заболеванием, отмечают и дуоденальную лимфангиэктазию. Идиопатическое состояние слизистой оболочки, наблюдаемое при наличии данных заболеваний, имеет схожие причины и симптомы:

Общие сведения

Кишечная лимфангиэктазия (кишечная лимфангиэктатическая болезнь, экссудативная гипопротеинемическая энтеропатия) — гетерогенная группа редких гастроэнтерологических заболеваний, выявляемых преимущественно у детей и молодых пациентов. Идиопатическая форма расстройства была впервые описана в 1959-1961 годах Р. Гордоном и Т.А. Вальдманом. Первичная лимфангиэктазия одинаково часто выявляется у девочек и мальчиков, вторичная чаще диагностируется у мужчин. Актуальность своевременной диагностики патологии обусловлена высокой вероятностью задержки развития в детском возрасте и тяжелыми метаболическими нарушениями у взрослых, выраженность которых может быть уменьшена при назначении симптоматического лечения и коррекции рациона.

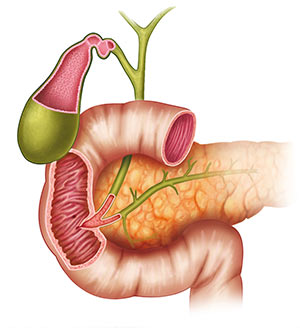

Анатомия двенадцатиперстной кишки

Задача у двенадцатиперстной одна — получив обработанную кислотой желудочного сока пищевую массу, смешиванием с желчью и панкреатическими ферментами подготовить её к вхождению в щелочную среду кишечника.

Похожий на подкову отрезок пищеварительной трубки — длиной всего 12 перстов или пальцев (в поперечнике), соединяется с желудком луковицей, снаружи к 12-перстной плотно прилежит поджелудочная железа.

Луковица двенадцатиперстной названа так за большое сходство, и складки слизистой тоже как у лука — сверху вниз, тогда как в остальных отделах кишечника преимущественно поперечные. В луковице кислый желудочный секрет смешивается с щелочным кишечным и именно здесь чаще всего зарождаются язвы, а злокачественные опухоли, наоборот, развиваются редко — у каждого седьмого из всех страдающих дуоденальными карциномами.

Далее нисходящая часть с открывающимися в неё сосочком панкреатическим и общим желчным протоками, в этот отдел поступает выработанная печенью желчь и агрессивные панкреатические ферменты. В двух из трех случаев именно в этой части двенадцатиперстной развивается злокачественный процесс.

Далее идут горизонтальная и восходящие части, частота злокачественной опухоли тоже идёт по нисходящей — новообразования в этих отделах довольно редки.

Диагностика заболевания

Выявить заболевание можно с помощью характерных симптомов, а также в результате комплексного обследования организма. Лимфангиоэктазия слизистой дпк представлена следующими симптомами:

Перечисленные симптомы могут наблюдать и при других заболеваниях, поэтому диагноз подтверждают с помощью проведения дополнительного обследования организма.

Выявить патологическое изменение в слизистой 12перстной кишки можно с помощью следующих методов обследования.

Симптомы заболевания

Основные симптомы лимфангиэктазии – частые массивные диареи и отечный синдром. Нарушение стула (понос) вызван тем, что в кишечник с лимфой попадает большое количество жиров. Они окрашивают каловые массы в желтый цвет, делают их жидкими. Диарея становится постоянной и неудержимой. Пациентов также часто беспокоит тошнота, вздутие и боли в разных отделах живота.

Отек у детей с лимфоангиоэктазией приобретает распространенный характер. Отечность возникает от того, что организм теряет массу белка. В теле человека протеин крови способен притягивать на себя молекулы воды. Если его становится меньше, жидкость свободно заходит в ткани и вызывает отек рук, ног, лица и живота. Характерным симптомом является асцит – выпот жидкости в брюшную полость.

Больные дети жалуются также на общее недомогание, слабость, быструю утомляемость. Их беспокоят тошнота и головные боли. Родители отмечают частую рвоту, потерю массы тела и задержку физического развития. Все эти симптомы связаны с потерей витаминов и минералов, а также ферментов – белков со специфическими функциями.

Симпатическая иннервация

Симпатическаяиннервация. Восходящая ободочная кишкаи правая половина поперечной ободочнойкишки получают симпатическую иннервациюот верхнего брыжеечного сплетения(plexus mesentericus superior). Последнее располагаетсяу места отхождения верхней брыжеечнойартерии от аорты. В его образованиипринимают участие ветви чревногосплетения (plexus coeliacus) и брюшного аортальногосплетения (plexus aorticus abdominalis).

Отверхнего брыжеечного сплетения кбрыжеечному краю толстой кишки отходятободочные ветви (rami colici). Последниерасполагаются в периваскулярнойклетчатке и идут по ходу ветвей верхнейбрыжеечной артерии — a. ileocolica, a. colicadextra et a. colica mйdia. Подходя к кишке, rami coliciвходят в толщу ее стенки и принимаютучастие в формировании внутри-стеночныхнервных сплетений.

Леваяполовина поперечной ободочной кишки,нисходящая ободочная кишка и сигмовиднаякишка получают симпатическую иннервациюот нижнего брыжеечного сплетения. Кветвям, отходящим от нижнего брыжеечногосплетения и идущим в сторону каудаль-ныхотделов ободочной кишки, присоединяютсяветви, берущие начало от брюшногоаортального, верхнего подчревного инижнего подчревного сплетений.

Основнымисточником симпатической иннервациилевой половины ободочной кишки являетсянижнее брыжеечное сплетение (plexusmesentericus inferior), расположенное у нижнегокрая нижней брыжеечной артерии. Отнижнего брыжеечного сплетения понаправлению к нижнему краю левой частипоперечной ободочной кишки, нисходящейободочной кишке, слепой кишке и начальнойчасти прямой кишки отходят толстокишечныенервные ветви — rr. colici. Большая частьветвей нижнего брыжеечного сплетениядостигает кишки, следуя по ходу сосудов:левой ободочной артерии, сигмовидныхартерий и верхней прямокишечной артерии;меньшая часть — достигает кишки внесосудов.

Богатуюиннервацию имеет сигмовидная ободочнаякишка. Помимо ветвей, идущих от нижнегобрыжеечного сплетения, к сигмовиднойкишке подходят из полости малого тазавосходящие ветви нижнего и верхнегоподчревных сплетений.

Причины возникновения недуга

Среди основных факторов, провоцирующих развитие болезни, отмечают:

Прогноз

Лимфангиэктазия двенадцатиперстной кишки относится к неизлечимым заболеваниям. Врачам удается лишь улучшить качество жизни больных. Диета, противодиарейные и мочегонные препараты способны значительно снизить симптомы и проявления болезни. Прогноз неблагоприятен в плане возможности полного излечения, однако существующие средства терапии значительно улучшают самочувствие пациентов.

Что делать?

Если Вы считаете, что у вас Лимфангиэктазия и характерные для этого заболевания симптомы, то вам могут помочь врачи: гастроэнтеролог, терапевт, педиатр.

Желаем всем крепкого здоровья!

Заболевания со схожими симптомами

Лямблиоз у детей (совпадающих симптомов: 6 из 11)

Лямблиоз у детей – представляет собой паразитарную патологию, провоцируемую одноклеточным микроорганизмом – лямблиями. Болезнь считается одной из самых часто диагностируемых у пациентов детской возрастной категории. Существует несколько механизмов проникновения патологического агента в организм ребенка – наиболее часто это осуществляется пищевым путем. Основную группу риска составляют малыши 3-4 лет.

Понравилась статья? Поделись с друзьями в соц.сетях: