ликвидаторы чернобыльской аварии что с ними стало сейчас

Как сложилась реальная жизнь главных героев сериала «Чернобыль» Статьи редакции

Самоубийство, тюрьма и выжившие.

«Чернобыль» от HBO правдоподобно и детально рассказывает о трагичной истории на ЧАЭС в 1986 году. Пугающие события катастрофы, показанные на экране, вызывают желание вновь заинтересоваться темой и узнать, как всё было на самом деле. Мини-фильм хвалят не только в России, но и на Западе: особенно выделяют внимательное отношение к главным героям, прототипами которых были реальные инженеры, ликвидаторы, пожарные и советские чиновники.

TJ рассказывает, как сложилась судьба нескольких участников событий 1986 года, и насколько это совпадает с тем, что показано на экране.

Главный герой сериала — академик Валерий Легасов, учёный, который появился на месте катастрофы одним из первых и чьи решения внесли большой вклад в ликвидацию аварии в Чернобыле. Вместо трёх недель он провёл около разрушенного реактора четыре месяца, из-за чего получил умеренно тяжёлую дозу радиации — 100 бэр. В первые дни после аварии он ежедневно по пять-шесть раз поднимался на вертолёте над реактором. Затем предложил засыпать сверху в горящий реактор смесь бора, свинца и доломитовой глины, а также настоял на полной эвакуации Припяти.

В августе 1986 года Валерий Легасов выступил на конференции экспертов МАГАТЭ в Вене. Он пять часов читал доклад с анализом причин аварии и радиологических последствий катастрофы на ЧАЭС. Возможно, это выступление стало поворотным моментом в его жизни. Если на Западе академика уважали за смелость и преподносили как человека, спасшего весь мир от серьёзных последствий радиационной аварии, то в СССР возникло подозрение. Озвученные им данные возмутили правительство — он разгласил секретные сведения, о которых не должен был говорить. Впоследствии Валерия Легасова дважды выдвигали на звание Героя Социалистического труда, но оба раза отказывали в присуждении премии и подарили лишь именные часы «Слава».

27 апреля 1988 года, во вторую годовщину аварии на Чернобыльской атомной электростанции, Легасова нашли в его московской квартире повешенным. Официальная версия — самоубийство. На следующий день академик должен был выступить с результатами расследования о причинах катастрофы. Незадолго до смерти Валерий Легасов (как и показано в сериале) записал на кассеты монолог о своей роли в ликвидации и причинах аварии — остались расшифровки. В 1996 году президент России Борис Ельцин посмертно присудил Валерию Легасову звание Героя России.

Как только стало известно об аварии в Чернобыле, Бориса Щербину назначили председателем Правительственной комиссии Совета Министров СССР по расследованию причин и ликвидации последствий. Когда он прибыл в город, то понял, что последствия намного хуже, чем представляли в Москве. Комиссию разделили на оперативные группы, работавшие по отдельным направлениям. На совещании членов Правительственной комиссии Щербина решил, что вывоз людей из опасной зоны начнётся в 14:00. Он рекомендовал подготовить сообщение по радио и в спокойных тонах рассказать о временном выезде жителей из города. Граждане привыкли доверять правительству, поэтому эвакуация населения прошла оперативно и организовано.

Комиссия под его руководством решала и другие задачи — тушение пожаров на станции, сооружение укрытия над четвёртым энергоблоком АЭС, дезактивация территорий и восстановление работы уцелевших энергоблоков.

В 1988 году Борис Щербина возглавил комиссию по ликвидации последствий землетрясения в Армении. Благодаря ему были привлечены международные спасатели — из Чехословакии и Австрии, имевшие в распоряжении тепловизоры для поиска живых людей и специально обученных собак. Все, кто был с ним в тот момент, замечали то, что из-за радиации, «которую он хлебнул в Чернобыле, иммунитета у него совсем не осталось». Умер Борис Щербина в августе 1990 года.

Большая часть сюжета «Чернобыля» посвящена трагической истории супругов Игнатенко. 27 апреля пожарный Василий Игнатенко и его жена Людмила должны были поехать в Минск, но в планы вмешалась катастрофа на ЧАЭС. 26 апреля в 01:30 ночи Василия Игнатенко вызвали на тушение пожара. Он вместе с шестью пожарными одним из первых приехал тушить радиоактивное пламя. В результате Василий получил сильное радиационное отравление и попал в больницу. Людмила нашла своего мужа в палате спустя несколько часов: он был весь распухший и с красными глазами, его постоянно рвало. Ей приказали не трогать мужа: «Не обнимай и не целуй. Даже не подходи к нему. У тебя есть полчаса». Пострадавших пожарных спецрейсом отправили в Москву в радиологическую больницу № 6. Людмила отправилась за мужем.

Спустя две недели Василий Игнатенко умер от лучевой болезни. Его похоронили в цинковом гробу под цементом на московском кладбище. В руках Людмила Игнатенко держала шесть красных гвоздик и ботинки мужа, которые не налезали на опухшие ноги.

На момент катастрофы Людмила была беременна. Она не осознавала, какую угрозу её муж представляет для ребёнка. Её дочь Наташа прожила только пять дней: она родилась с пороком сердца и циррозом печени. Людмила Игнатенко получила двухкомнатную квартиру в одном из 20 «чернобыльских» домов на Троещине. Она выучилась на технолога пищевой промышленности и работала кондитером.

Спустя несколько лет Людмила родила сына Толю. В газете «Факты и комментарии» от сентября 2000 года сказано, что «живёт Людмила очень скромно, пенсию по потери кормильца не получает, по чиновничьим кабинетам не ходит, а делает всё, чтобы сделать жизнь своего сына счастливой». После смерти сына она пережила микроинсульт и несколько операций. По данным издания Tut.by от 2016 года, Людмила живёт на родине в Киеве.

Анатолий Дятлов — заместитель главного инженера по эксплуатации Чернобыльской АЭС, который по официальной версии считается одним из виновных. Несмотря на облучение в достаточно серьёзные 390 бэр, его приговорили к десяти годам колонии общего режима. Через четыре года, после писем в его защиту и просьбой об освобождении, в том числе и от академика Андрея Сахарова, Дятлова досрочно освободили в связи с заболеванием.

Дятлов никогда не признавал свою вину. В книге «Чернобыль. Как это было» он писал, что авария случилась «из-за физических характеристик реактора, особенностей конструкции органов регулирования и вывода реактора в нерегламентное состояние».

Незадолго до 30 годовщины катастрофы на YouTube опубликовали видео, снятое неизвестным оператором у Дятлова дома. В нём заместитель главного инженера рассказывает свою версию событий аварии и вновь указывает, что ни в чём не виноват. Дятлов умер от инфаркта в 1995 году, ему было 65 лет.

Виктор Брюханов, бывший директор Чернобыльской АЭС, по официальной версии также считается одним из виновников трагедии. С июля 1986 года по июль 1987 года был назначен заместителем начальника производственно-технического отдела ЧАЭС. Позднее за «крупные ошибки и недостатки в работе, приведшие к аварии с тяжелыми последствиями» его исключили из рядов КПСС и приговорили к десяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-трудовом учреждении общего типа.

В тюрьме Виктору Брюханову было тяжело. Дурная слава бывшего директора ЧАЭС долетала до мест этапирования гораздо раньше, чем там оказывался сам Брюханов. На главного виновника катастрофы выходила посмотреть вся зона. На зоне Виктор Брюханов начал учить английский язык и читал классиков русской литературы. Его освободили досрочно из-за проблем со здоровьем.

После освобождения в 1991 году Брюханов сразу же поехал в Чернобыль, где его «встретили очень тепло» и предложили место начальником техотдела. В 1995 году министр энергетики Украины Алексей Макушин пригласил его на должность заместителя начальника объединения «Интерэнерго». Брюханов занимался договорами на поставку электроэнергии за границу, побывал в командировках в Венгрии, Японии и Германии. Вышел на пенсию только в 72 года из-за ухудшающегося зрения. На момент выхода сериала ему 83 года.

У Николая Фомина в 1988 году, после двух лет содержания под стражей, развился реактивный психоз (патологическое и временное изменение восприятия реальности и способов взаимодействия с окружением). Его отправили в Рыбинскую психоневрологическую лечебницу для заключенных. По настоянию родственников его перевели из тюремной больницы в гражданскую психиатрическую клинику в Тверскую область. Одно время он работал на Калининской АЭС.

Бывший инженер ЧАЭС живёт с женой, детьми и внуками в городе Удомля (Тверская область). О событиях 1986 года он старается не говорить. Но одно его высказывание широко разошлось в СМИ: «Меня во многом обвиняют. Не всё, сказанное в мой адрес, считаю справедливым. Но в одном я виню себя сам: я всегда полагал, что главное в работе предприятия — это техника, а оказалось, что главное — это люди. Их значение я недооценил».

Александр Акимов — начальник ночной смены четвёртого энергоблока. В трагическую ночь он стоял у пульта и следил за испытаниями — отработкой нештатной ситуации на четвёртом энергоблоке. После того, как наблюдающие поняли, что-то идёт не так и сразу же отключили главный насос охлаждения. Урановые стержни стали нагреваться. Цепная реакция активировалась. Сразу несколько стержней неожиданно опустились в активную часть реактора, однако мощность реактора не уменьшилась. Только после повышения мощности реактора в сотни раз Акимов нажал на кнопку аварийной остановки.

После взрыва на четвёртом энергоблоке Александр Акимов вместе с десятками работниками АЭС восстанавливал водоснабжение третьего блока и работу его насосов. Они же вывели всех людей из опасной зоны, убрали водород из генераторов и заменили его безопасным азотом, откачали тонны масла, чтобы не допустить его возгорания. Именно эти люди не дали аварии разрастись до масштабов вселенской катастрофы. Третий блок был удержан в стабильном состоянии.

Все они получили сильнейшие дозы облучения и были отправлены в местную больницу вслед за пожарными, первыми прибывшими тушить пожар на реакторе. Через две недели Александр Акимов скончался от лучевой болезни в больнице в Москве.

В «Чернобыле» также показана работа тех, кто пришёл в первые секунды тушить пожар и спасать коллег, жертвуя своими собственными жизнями, — рабочие ЧАЭС, пожарные, начальники охраны и многие другие. Подробную информацию о каждом из ликвидаторов и других жертвах техногенной катастрофы рассказали в «Книге Памяти ЧАЭС».

Леонид Топтунов — старший инженер реакторного цеха Чернобыльской АЭС. Он отвечал за управление мощностью реактора и первым заметил, что ускорение может сделать реактор плохо управляемым. После этого предложил заглушить реактор и остановить эксперимент. Но Анатолий Дятлов не послушал его, потребовал продолжить разгон реактора, что, по официальной версии, и привело к катастрофе. Умер спустя две недели от лучевой болезни в московской больнице.

Вячеслав Бражник — машинист паровой турбины турбинного цеха. На аварии тушил пожары в машзалах, где горели куски ядерного топлива и графита, и не давал огню распространиться на другие блоки. Умер спустя две недели от лучевой болезни в московской больнице.

Почему одни ликвидаторы Чернобыля заболели и умерли, а другие здоровы

Как не вылететь в передоз

Инженер Сергей Смогоржевский в 86-м году отработал на Чернобыльской станции пять месяцев, ежедневно измеряя дозы облучения, которые получали строители, возводившие саркофаг над четвертым блоком.

Мемориал погибшим в результате Чернобыльской катастрофы на Митинском кладбище Москвы. Фото: ru.wikipedia.org

Интервью, которое Сергей дал нашей газете, подробно описывает внутреннюю «кухню» ликвидации последствий ядерного выброса. Как были организованы работы и быт на станции, какие меры принимались, чтоб сохранить здоровье гражданских людей, и как наплевательски обращались с военными.

С исторической точки зрения — интереснейшие сведения. Но и с практической — крайне полезные. Если, не дай бог, снова подобная авария, будете знать, как грамотно себя вести.

— Я окончил Институт тонких химических технологий, военная специальность — радиационная разведка (гражданская — инженер-химик-технолог). Срочную не служил, но у меня была военная кафедра в вузе, я военнообязанный. В июне 1986 года мне пришла повестка. Показал отцу — то ли на сборы, то ли в армию. Батя-химик посмотрел, все понял и сказал: «Ты там поаккуратнее все-таки».

— Выходит, вы знали, куда вас призывают?

— Все химики знали, куда едут. Ясно было, что призыв по военной специальности. Особо никто не сопротивлялся. Кто не хотел — просто не являлся по повестке. Набор был срочный — кто пришел, тот пришел. Один не хочет, возьмут другого. Из нашего института призвали около 20 человек. Мы все его окончили один-два года назад. А всего из Москвы набрали примерно 150 человек. Мы приехали в Киев, потом нас перевезли в Чернобыль, и с начала июля наш «батальон лейтенантов» приступил к службе (народ подъезжал не одновременно, а по частям).

— Кому вы подчинялись? Министерству обороны?

— Нет, Минобороны нас только призывало через военкоматы. А запрос на то, чтоб нас призвать, исходил от Средмаша — Министерства среднего машиностроения. В Советском Союзе оно ведало всем, что относится к атомной энергии.

По ведомственной принадлежности мы относились к Средмашу. Минобороны отвечало за дезактивацию станции и прилегающих территорий, а Средмаш строил саркофаг над разрушенным блоком, это была его зона ответственности. Для строительства нужны были строители и автодорожники — они составляли две трети сил, работавших по линии Средмаша. А химики, геодезисты и топографы — одну треть. Главная задача химиков была держать на контроле дозы облучения, которые получали строители. Чтоб не было ни передоза, ни недодоза.

— Какая доза считалась предельно допустимой?

— 25 рентген — это суммарно за все время пребывания на станции.

— Как быстро можно было набрать 1 рентген?

— Приехать на станцию, пройтись по машинному залу, выйти на четвертый блок — и за один проход получаешь 1 рентген. Но если работать не на самом блоке, а в сравнительно «чистом» месте, дневные дозы были меньше. За день допускалось до 2 рентген, а если работы были особо важные — безмерно.

Самые напряженные с точки зрения радиации работы велись там, где строился саркофаг, то есть именно на разрушенном четвертом блоке. Это была 3-я зона. Деление по зонам такое было: нулевая зона — за 30 км от станции, первая — до 30 км, вторая — сама станция и приближенные объекты, третья — разрушенный блок. Часть станции тоже входила в «трешку» — крыша 3-го машзала, узел перегрузки — Копачи (это близлежащая деревня в 500 метрах от станции).

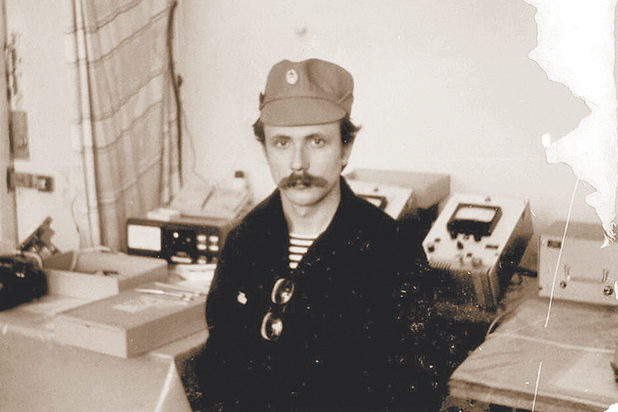

Фото: Из личного архива

— Вы где работали, в какой зоне?

— Отдел наш находился во второй зоне. Третья зона начиналась в 15 км от нас — от узла перегрузки. К узлу подходила чистая машина, приехавшая со стройматериалами или бетонным раствором. На Копачах раствор и бетон из сравнительно чистых машин перегружался в «грязные», и грязные уже ездили только по станции.

Жили мы в Иванкове и Тетереве в пионерлагерях, там размещались сотрудники Средмаша. Это 150 км от станции. Дорожники быстро проложили дорогу и автобусами возили каждый день. Но все равно получалось долго, два часа. Поэтому мы часто оставались ночевать на работе. Тем более, обязаны были работать круглосуточно. Отдел наш был в средней школе №3, у нас там полкласса было отделено, стояли койки для дежурной смены. Надо — прикорнул.

Нам, дозиметристам, все пять месяцев закрыли третьей зоной.

— Хотя вы были во второй?

— Ночевали во второй, а работали в третьей. Но не каждый день.

— Как долго вы работали на станции?

— В командировку туда все приезжали на полтора месяца — кроме нас. Мы там были бессрочно, пока не построили саркофаг. Я уехал в начале декабря. Ровно пять месяцев.

— В чем конкретно состояла работа вашего батальона?

— Строительные работы шли на шести участках. Везде работали «стройбатовцы» Средмаша. Мы должны были следить за дозами, которые они накапливают. Кроме того, мы готовили данные о том, какое излучение там, где планируются новые работы, и сколько в этом месте получит человек за 1, 2, 3 часа. От этого зависело, кого туда посылать. Если послать того, кто уже набрал приличную дозу, можно вылететь в передоз. Передоз был нам запрещен категорически.

По текущим работам планировалось так: человек новенький приезжал, набирал 7 рентген, после этого ходил на менее напряженные работы, за «десяткой» — на еще менее напряженные, а начиная с 15 рентген его вообще старались никуда не посылать. Хотя бывали моменты.

На одном совещании начальнику управления доложили, что не хватает водителей миксеров. Все, кто есть, дозы понабирали. Он сказал: скажите дозиметристам, пусть им дозы вдвое уменьшат и они дальше работают. Но фокус не прошел, восприняли как шутку. Это и было сказано как юмор. Черный, но юмор. Хотя академик Ильин в воспоминаниях пишет, что обсуждался вопрос о вводе «военной дозы» 50 рентген.

— Как вы измеряли и контролировали дозы?

— На каждом из рабочих участков сидел дозиметрист. Всем, кто шел на работу в 3-ю зону, он выдавал на день дневной дозиметр на маленькую дозу до 2–3 рентген — их называли «карандашами». И одновременно каждый человек еще постоянно носил дозиметр-накопитель.

Люди заканчивали работу, выходили из зоны и сдавали «карандаши» на проверку. Дозиметрист снимал с них показания, заносил в журнал и суммировал с предыдущими.

Когда по журнальным записям набиралось в среднем 5–6 рентген на каждого человека, всю бригаду привозили к нам в отдел, и мы снимали показания уже с их дозиметров-накопителей. Данные в журнале и накопителе сравнивались.

Разброс между ними был всегда, потому что точность дозиметров была низкой, на уровне 50%. То есть если у человека 5 рентген набрано, с равным успехом это может быть и 7 рентген, и 2 с половиной. Но у нас за счет двойного отслеживания данных — в «карандашах» и накопителе — точность получалась немного выше. Во всех отчетах, кстати, говорили, что в нашем подразделении самая большая точность измерения доз.

— Какая была у вас должность?

— Меня сначала распределили на должность инженера в отдел дозконтроля, а через месяц дали старшего инженера. Сам себя я называл «младший командир заградотряда». Следил, чтоб народ не попал в тыл раньше времени, а попал тогда, когда ему надо.

— Чтоб не симулировали передоз? Были такие случаи?

— Всяко было. Ну вот, например, были случаи — у всей бригады 10 рентген, а у одного — 15. Явно что-то не так. Человек с такой выпадающей дозой попадал в первый отдел (он обеспечивал режим секретности), из первого отдела его отсылали к нам. Я брал этого человека, и мы с ним шли по дорожке, где они работали.

Я говорил: «Вот вас привезли. Куда ты пошел? Дальше что делал?» Он показывает, мы с ним пробегаем по маршруту, и я на этом маршруте замеряю поля.

Иногда бывает, человек отошел на 2–3 метра в сторону от остальной бригады и попал под пятно. Мне надо, во-первых, найти пятно. Во-вторых, если нет пятна, выяснить, почему у него такая большая доза. Ошибка дозиметра или он попросту положил его на броню? Потому что можно было положить дозиметр на гусеницу трактора — их в зоне никто не мыл — и получить большую дозу.

— Это как градусник положить на батарею, чтоб температура подскочила?

— Именно так… Там всех пугали и стращали, что тех, кого поймают, накажут. Страшный КГБ у нас представлял Виктор Молочков из Шевченко, он был замначальника первого отдела.

— Особист?

— Да. Мы ему не подчинялись, но были под его контролем. Разборки шли от него. Он звонил: иди проверяй.

Был у меня случай: под подозрением оказался дед из Туркестана, лет 60. У него был передоз. Пошли с ним, посмотрели, где он работал. Ну нет пятен, нет нигде. Причем дед нормальный, вся бригада хорошего мнения о нем, не может он жульничать. Я докладываю Виктору: прошлись, все чисто. Он мне говорит: «Ну и пиши «ошибка дозиметра», ты взял его на проверку и выяснил, что дозиметр врет». Я написал. Ну и все. Дед пошел в общагу, потому что пятен не было и никаких разборок тоже не было.

— Особист велел представить дозиметр неисправным, чтоб не наказывать деда?

— Ну да. Вообще всех этих ужасов с автоматами, криками, стучанием по столу — не было, конечно. Косяки случались, но разруливать старались по-человечески.

— Вы сказали: «человек мог попасть под пятно». Что это такое «пятно»?

— Небольшой участок, где уровень радиации значительно выше, чем рядом. Причиной может быть, к примеру, осколок с блока. Вылетел куда-то далеко и лежит там. Вокруг него — «пятно».

Облучение в зоне всегда неравномерное. Это как прожектора, которые расставлены в разных местах, но освещение от них идет разной интенсивности. Вы пробегаете с экспонометром и смотрите — с той стороны светит меньше, с этой больше, а вот тут, если поставить стеночку, уже будет полумрак. То же самое с радиационным фоном.

У нас были ребята из МИФИ, преподавали на кафедре радиационной защиты. Приехали на станцию добровольцами предложить свою помощь. Они давали рекомендации по снятию фона. Не надо, скажем, городить сплошную защиту на каком-то участке, достаточно вот тут площадочку зачистить — и фон сразу упадет. Я ради интереса с ними ходил в разведку несколько раз, они делали так: намечали заранее точки, пробегали по ним, замеряли дозы, находили, откуда идет просвет, а потом высчитывали, где лучше поставить стеночку, где закрыть, а где и почистить.

Фото: Из личного архива

— А дозы, которые получали вы сами, вы замеряли?

— Конечно. Теми же дозиметрами и накопителями, как у всех.

— Сколько у вас набралось рентген, когда вы уезжали?

— В архивной справке записано — доза внешнего облучения 21 рентген. Внутреннее — неизвестно, его не мерили, потому что приборов не было.

— Вы внушаете оптимизм. На случай ядерной войны. 30 лет прошло, а вы живы-здоровы, хотя набрали почти 25 рентген.

— 25 дозиметристу нельзя было получить. Если он получал 25, его вызывали в первый отдел. С какого перепуга ты, дозиметрист, и залетел? Все работы должны были быть подконтрольными и прогнозируемыми.

— У вас есть сведения о тех, с кем вы там были? Как у них сложилось?

— Из тех 20 ребят из моего вуза, с кем я служил вместе, погиб один в автокатастрофе. Все остальные живы. Бывают хвори, но нам уж по 60 лет. А так все в общем в неплохой форме. Зато с моими одноклассниками, которые в Чернобыле не были, все гораздо хуже. Треть класса уже умерли, причем две девочки — от онкологии.

— Встречаетесь с «чернобыльцами»?

— Пересекались несколько раз. Но регулярно — нет. Да и когда? 26 мая на Митинском кладбище? Не тот повод, чтоб выпить и посидеть.

У нас нет своего Дня победы. Мы вели сражение за будущее страны, и мы его выиграли, а Дня победы нет. И ощущения победы тоже нет.

Понятно почему. Для государства любые упоминания Чернобыля очень болезненны. До 91-го о нем вообще молчали. У многих ликвидаторов на этой почве были потом нервные срывы. Ты в зоне, тебе объясняют, что ты делаешь что-то очень важное. Работаешь по следу ядерного взрыва. Там мы чувствовали себя героями.

— А возвращались — тут никто не знал, что вы герои.

— Да и сейчас не знают. 26 мая из года в год — ни слова в центральной прессе или на телевидении.

— Но в этом мае вышел американский сериал «Чернобыль». Он получил очень большой резонанс. Вы его видели?

— Резонанс как раз и объясняется тем, что люди не информированы о Чернобыле. Для них этот сериал оказался откровением. Хотя там первая серия целиком слизана с «Чернобыльской тетради» Григория Медведева, которая вышла 30 лет назад. Потом все строится на описаниях Светланы Алексиевич, но они некорректны. У нее, например, приводятся данные по дозам детей, а такие дозы даже для взрослых смертельны. Вообще сериал, на мой взгляд, достаточно скандальный.

— Расскажите про быт ликвидаторов. Какая форма у вас была? Как часто ее выдавали?

— Формы не было. Когда мы приехали, нам выдали стройотрядовские робы. В них все ходили — и военные, и гражданские. Одежду надо было часто менять, и она должна была быть дешевая и практичная. С объекта выходишь — снимаешь робу, получаешь чистую. Грязную — на дезактивацию или на выброс. Поэтому форму там не носили. Идет человек, и не поймешь, военнослужащий он или нет. Узнать военных можно было только по кепочкам. Если кокарда — офицер. Если звездочка — рядовой. Шиком был танковый комбинезон. Черного цвета, плотная тряпка, очень такой добротный. Но их было мало, поэтому мы их носили в качестве парадной формы. Если мне на блок сегодня не ехать, я могу его надеть и пойти в столовую. Но если на блок, я лучше надену обычную робу.

— Получается, одежду меняли каждый день?

— Только если на блоке работа. Тогда меняли. А если по городу ходить — одежда не набирает больших доз. Там не так страшно все было. Я вообще считаю, радиация не так страшна, как «радиофобия» и безграмотность в отношении доз и последствий облучения.

— В Чернобыле вы видели безграмотность?

— Видел и безграмотность, и непрофессионализм.

Армия, например, оказалась совершенно не готова к той работе, которая ей была поручена. Армейские дозиметры-«карандаши» (еще их название — «глазки») были сразу забракованы. Они измеряли либо слишком маленькие дозы до 200 миллирентген, либо слишком большие — до 50 рентген. По ним не рассчитаешь, когда у человека предельная доза наступит.

Как велся контроль на участках Средмаша, я вам рассказал. Каждый, кто шел в зону, получал индивидуальный дозиметр. А в армейских подразделениях дозиметры выдавались только офицерам. По показаниям офицеров заносили дозы всей бригаде, с которой он работал. При том, что сам офицер на работу не выходил. Он привозил бойцов и сидел в машине и заведомо получал меньшую дозу, чем ребята, которые работали. А дозу им ставили по нему.

Ходили солдатики с поролоновыми респираторами. Дышать в них невозможно. Нужны другие респираторы — обычные «лепестки». Но их надо менять каждые 10–15 минут. Дальше такой респиратор работает во вред, на нем оседает пыль, от пота он становится влажным, и сам превращается в источник радиации. Когда я ходил в зону, я брал штук 5–6 «лепестков» и менял. У армейцев ничего подобного не было.

Армейская техника и оборудование тоже не отвечали требованиям. Машины дезактивации, дегазации давали струю до второго этажа от силы. Обычная пожарная машина была намного эффективнее.

В общем, много всего такого. Я еще думал, вот вернемся домой, нас призовут на сборы и скажут: давай, пиши, что подходило, что нет. Чтоб в следующий раз армия была готова. Чтоб оборудование имелось подходящее, и защита для людей была надежная и продуманная. Но — нет. Гражданские еще какой-то интерес проявляли. А армейские вообще ничем не интересовались.

— Вы полагали, что после аварии будут сделаны попытки переоснастить армию с учетом чернобыльского опыта?

— Полагал, но попыток не было.

— Как было организовано питание для ликвидаторов?

— Мы приехали в первом заходе — человек 15 наших ребят. Химиков было двое, остальные строители, но все — лейтенанты. Капитан, который нас принимал, сразу сказал: приехали, ну идите обедать.

Зашли в столовую, отдали бумажку, которую дал капитан. И какое-то время так и продолжалось: заходишь в столовую, у тебя никто ничего не спрашивает, ни талонов, ни документов.

Талоны ввели только к августу. Еда была обычная. Борщ или суп. Котлет не было, мясо только шматком или мелкорубленое. Повара готовили круглосуточно с перерывом на три-четыре часа — от часа ночи до пяти. В остальное время заходишь — два-три блюда на выбор.

— Правда, что ликвидаторы регулярно выпивали, чтоб нейтрализовать облучение?

— То, что алкоголь нейтрализует облучение — это сказка. Там, где дислоцировались войска, спиртное не продавалось и не раздавалось. Насчет вагона со спиртом — не было его. Я бы знал, потому что в каждой службе был наш лейтенант.

Но, конечно, для себя алкоголь люди привозили из Киева. Ребята гражданские, которые приезжали в командировку, тоже привозили. При этом спиртное на станции было под запретом. Если выпивали, то втайне и по какому-то поводу — день рождения, например. И немного, грамм по 100–150.

Спиртное было валютой важнее доллара.

У меня был у солдата самоход, я за фляжку спирта его притушил. Парень, рядовой, слинял в Киев на три дня, как раз достаточно, чтоб пойти под трибунал. Но я за фляжку договорился с его командиром, что он не будет поднимать шум, хотя бумаги уже прошли.

А особист — вот этот Виктор Молочков — затушил окончательно, изъял бумаги. Очень спокойно сказал: «Ты же был в курсе, что он в Киев рванул? А почему не остановил?» — «Ну что ты хочешь, — ответил я. — Они тут с мая месяца. Ты еще можешь выйти за зону, а им нельзя. Ну съездил к девочкам на пару дней. Работа же не встала из-за этого». Особист сказал: «Ну смотри, если в пятницу он здесь не будет стоять, оба пойдете под трибунал, а придет — будете на работу ходить». Ну и он в пятницу с утра как раз появился.

— Как закончилась командировка? Был праздник с награждениями, благодарностями?

— Закончилась командировка очень буднично. Саркофаг построили, в войсках мы уже были никому не нужны, надо нас было отправлять домой. Но поскольку мы не были приписаны ни к какой воинской части, оформить нам увольнение было нельзя. Поэтому нас стали быстро распределять по точкам Средмаша. Меня распределили в город Шевченко. Я поехал туда, пришел в часть, встал на учет, мне дали отпуск 45 дней — он всем полагался, кто был на станции. Слетал в Москву, вернулся и тут же получил приказ об увольнении. Ну и все. На этом моя чернобыльская эпопея завершилась.