лейциноз это у детей что

Лейциноз – наследственная болезнь, в основе которой лежит дефицит дегидрогеназ кетокислот с разветвленной цепью, а также нарушение метаболизма аминокислот лейцина, изолейцина и валина. Проявляется патологической слабостью, тихим плачем, рвотой, мышечными подергиваниями, характерным «кленовым» запахом мочи, задержкой психомоторного развития. При кризе возникают нарушения дыхания и кровообращения, потеря сознания. Диагностика включает анализ на аминокислоты и производные (кровь, моча), молекулярное-генетическое исследование и скрининговые пробы мочи. Для лечения используется диета с протеиновыми смесями, освобожденными от разветвленно-цепочечных аминокислот (BCAA).

МКБ-10

Общие сведения

Синонимы лейциноза – болезнь разветвленных кислот, разветвленноцепочечная кетонурия, короткоцепочечная кетоацидурия, болезнь мочи с запахом кленового сиропа, болезнь кленового сиропа. Происхождение синонимичных названий связано с историей исследования данной патологии. В начале 1954 года австрийско-американский детский невролог Дж. Х. Менкес впервые описал заболевание, при котором у больных определялся специфический запах мочи, схожий с запахом древесного сиропа и жженого сахара. Еще одно, менее распространенное название – синдром Менкеса. Болезнь отнесена к категории редких (орфанных, «сиротских») патологий. Диагностируется с частотой 1 случай на 120-300 тысяч новорожденных.

Причины лейциноза

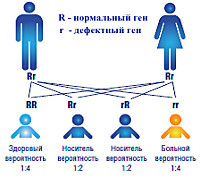

Развитие болезни обусловлено наличием пары мутационных генов, кодирующих производство дегидрогеназы разветвленных альфа-кетокислот. При недостаточности этого фермента нарушается процесс катаболического распада лейцина, аллоизолейцина, изолейцина, валина. Структура дегидрогеназы представлена четырьмя белковыми соединениями: Е3, Е2, альфа-субъединицей E1, бета-субъединицей Е1. Выявлена локализация генов, ответственных за синтез компонентов энзимных комплексов: a-субъединицу протеина E1 кодирует ген BCKDHA на 19 хромосоме, b-субъединицу E1 – ген BCKDHB на 6 хромосоме, Е2-протеин – ген DBT на 1 хромосоме, протеин Е3 – ген DLD на 7 хромосоме. Наследственная передача происходит аутосомно-рецессивно, заболевание проявляется у ребенка, получившего пару мутантных генов одной локализации. При передаче мутации только от одного родителя симптоматика отсутствует, потому что доминантный ген обеспечивает организм необходимым количеством фермента.

Патогенез

В основе заболевания лежит генетическая недостаточность дегидрогеназ кетокислот, имеющих боковые цепи. В жидкостях организма накапливаются разветвленно-цепочечные аминокислоты и их производные: 2-кетоизокапроновая, 2-кето-3-метилвалериановая и 2-кетоизвалериановая кислоты. Избыток лейцина и его метаболитов оказывает нейротоксическое действие. При этом возникает дефицит других аминокислот, таких как аланин, глицин, глутамин, тирозин, триптофан. Нарушается их транспорт внутри клеток, формируются расстройства нейромедиаторной передачи. Развивается кетоацидоз, гипогликемия на фоне снижения глюконеогенеза, гипонатриемия, гипераммониемия, угнетаются процессы окислительного фосфорилирования.

При форме лейциноза, вызванной деструкцией протеина E3, патогенез более сложен. Данная субъединица является компонентом нескольких ферментных комплексов, которые принимают участие в метаболизме пирувата и осуществлении цикла Кребса. В результате структурного и функционального дефекта этих комплексов меняется энергетический обмен клеток, возникает лактатацидоз.

Классификация

На начальных этапах исследования лейциноз описывался как быстро прогрессирующее, развивающееся с первых дней жизни и неизбежно приводящее к летальному исходу заболевание. Позже было установлено, что существует несколько разновидностей патологии с разным временем дебюта, течением и прогнозом. В настоящее время выделяют пять форм лейциноза:

Симптомы лейциноза

У детей с классической формой заболевания симптоматика появляется в первую неделю жизни. Начало всегда острое. Дебют лейциноза характеризуется резким ухудшением общего состояния новорожденного – развитием генерализованных судорог, патологической возбудимости, гипертонии мышц, неукротимой рвоты, обезвоженности. Ребенок кричит, отказывается есть. Состояние возбужденности сменяется патологической вялостью. Обнаруживаются признаки угнетения ЦНС, нарастает сомноленция, а затем кома. Поверхность кожи слущивается, покрывается эритемами. Моча пахнет кленовым сиропом. Ребенок чрезмерно уязвим в отношении инфекций, отстает в психическом, моторном развитии. Заболевание завершается скорой смертью, основной причиной которой становится отек головного мозга.

При интермиттирующей форме приступы сопровождаются возникновением мозжечковой атаксии – у больного нарушается походка и координация движений. Между приступами клиническая симптоматика отсутствует. Промежуточный лейциноз протекает тяжелее. Приступы не имеют четких временных границ, волнообразно нарастают и затихают. Дети отстают в развитии, страдают от атаксии, судорог и мышечной гипотонии, поздно осваивают ходьбу, манипулятивные действия, речь. Симптомы тиаминзависимой формы могут быть легкими или умеренными. Как и двух предыдущих вариантах, доминируют признаки нарушения походки и координации движений, мышечный тонус снижен, возможны судороги. У пациентов с Е3-зависимой формой наблюдается прогрессирующее отставание моторного и психического развития, рвота, мышечный гипотонус, расстройства дыхания. Периодически выявляется гипогликемия с апатией, слабостью, головокружениями, повышенной сонливостью.

Осложнения

При совместимых с жизнью формах лейциноза основным осложнением является отставание в психическом и физическом развитии. Выраженность нарушений варьируется: иногда больные способны к самообслуживанию, ведут автономный образ жизни, посещают школу, в других случаях нуждаются в постоянном уходе, с трудом осваивают простые двигательные навыки и речь. Отсутствие медицинской помощи пациентам с острой формой лейциноза и при кризах приводит к тяжелым осложнениям – отеку мозга, острой недостаточности почек и печени. Данные состояния становятся причиной смерти больных.

Диагностика

Обследованию на лейциноз подлежат все дети с отягощенным семейным анамнезом, особенно если диагноз был подтвержден у старших братьев и сестер, а также если у новорожденного после периода удовлетворительного состояния проявились характерные симптомы: отказ от еды, рвота, судороги, патологическое возбуждение или летаргия, атаксия, кома, ацидоз. Диагностика осуществляется специалистами разных направлений: педиатрами, неврологами, врачами-генетиками. На начальном этапе проводится изучение анамнеза и жалоб родителей, общий осмотр ребенка с определением мышечного тонуса и веса, оценкой двигательной активности. С целью подтверждения диагноза, исключения гипоксических поражений ЦНС, внутримозговых кровоизлияний, острых инфекций и наследственных патологий обмена веществ назначаются лабораторные исследования:

Лечение лейциноза

Терапевтическая тактика ориентирована на подавление производства токсичных метаболитов BCAA, стимуляцию процессов анаболизма, снижение скорости кетоацидоза, предупреждение отека мозга и поражения внутренних органов. Лечебные мероприятия всем больным проводятся в плановом режиме, при развитии острого криза – в экстренном порядке. Плановые процедуры включают:

Метаболический криз требует немедленной госпитализации и проведения интенсивной терапии. Больных полностью переводят на питание из смеси аминокислот. При отказе от пищи или частой рвоте используют зонд, гастростому. Высокая калорийность питания обеспечивается введением растворов глюкозы и мальтодекстрина. Токсические продукты метаболизма удаляют с помощью перитонеального диализа и гемодиализа. При отеке головного мозга вводят гипертонический солевой раствор, диуретики.

Прогноз и профилактика

Классическая (острая) форма лейциноза характеризуется тяжелым прогрессивным течением. Ее прогноз неблагоприятен, эффективная терапия не разработана, сохраняется высокий риск летального исхода. При других вариантах болезни строгое соблюдение диеты и назначение медикаментозной терапии позволяет повысить качество жизни больных, сократить отставание общего развития, улучшить социальную адаптацию. Профилактика заключается в проведении пренатальной диагностики – определении аминокислотного состава амниотической жидкости, молекулярно-генетическом исследовании полученного при биопсии хориона материала с выявлением мутаций соответствующих генов.

Лейциноз

Заболевание лейциноз называют еще «болезнью кленового сиропа» из-за характерного запаха мочи. Данная проблема связана с нарушением обмена аминокислот. В результате, в моче обнаружено повышенное количество вещества лейцина.

Данное заболевание встречается крайне редко, его часто очень сложно диагностировать ввиду того, что недуг может протекать практически бессимптомно у детей грудного возраста.

Различают несколько вариантов лейциноза:

Причины

Лейциноз – это наследственное заболевание. Основными причинами данного недуга являются следующие факторы:

Симптомы лейциноза

Главными симптомами заболевания лейциноз принято считать такие проявления:

Как правило, заболевание проявляется на 3-14 сутки после рождения ребенка.

Если Вы обнаружили у себя схожие симптомы, незамедлительно обратитесь к врачу. Легче предупредить болезнь, чем бороться с последствиями.

Лучшие врачи по лечению лейциноза

Диагностика

Для диагностики лейциноза необходимо выполнить следующие манипуляции:

Лечение лейциноза

Чем раньше приняты меры по лечению лейциноза, тем более благоприятный прогноз выздоровления пациента. Основные моменты в лечении таковы:

Опасность

При тяжелом течении болезни могут наступать обморочные состояния и нарушение дыхания. Если не принимать комплексные меры по лечению болезни, прогноз заболевания неблагоприятный. Во избежание физического и психомоторного развития малыша, следует принимать экстренные меры после точной диагностики.

Профилактика

Профилактических мер данное заболевание не имеет. Но при своевременной диагностике и комплексном лечении возможно полное выздоровление пациента.

Данная статья размещена исключительно в познавательных целях и не является научным материалом или профессиональным медицинским советом.

Текст утверждён врачом-эндокринологом Жестовский Сергей Серафимович

Болезнь «кленового сиропа» у детей

Общая информация

Краткое описание

Союз педиатров России

Согласовано Научным советом Министерства Здравоохранения Российской Федерации

Год утверждения (частота пересмотра): 2018 (пересмотр каждые 3 года)

Болезнь «кленового сиропа» – наследственное заболевание из группы органических ацидемий, обусловленное дефицитом дегидрогеназы кетокислот с разветвленной цепью и нарушением метаболизма аминокислот лейцина, изолейцина, валина. Относится к классу редких (орфанных) заболеваний.

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

— Подключено 300 клиник из 4 стран

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

Мне интересно! Свяжитесь со мной

Классификация

Этиология и патогенез

Эпидемиология

Диагностика

В дальнейшем дети значительно отстают в психомоторном развитии. В неврологическом статусе определяется мышечная дистония, пирамидные нарушения, судорожный синдром.

Дифференциальный диагноз

Лечение

Стратегия лечения больных заключается в снижении образования токсичных метаболитов, прежде всего, лейцина, а также изолейцина и валина, предупреждении развития кетоацидоза, поражения тканей головного мозга и внутренних органов с обеспечением процессов анаболизма, нормального роста и нутритивного статуса детей.

— дробные кормления без длительных перерывов во избежание голодания, особенно у детей грудного и раннего возраста;

— обучение родителей правилам организации диетотерапии в межприступный период и в период угрозы метаболического криза.

— для облегчения расчетов лейцина в продуктах целесообразно применять стандартные таблицы, содержащие данные о количестве продукта, соответствующего 50 мг лейцина (табл. 4).

(Сила рекомендации С; уровень убедительности доказательств II)

Лечебные мероприятия направлены на быстрое прекращение накопления и усиление выведения из организма разветвленно-цепочечных аминокислот (в первую очередь, лейцина) и их токсичных производных.

Комментарии: Для активации связывания накапливающихся органических кислот суточную дозу левокарнитина увеличивают до 100-150 мг/кг. Предпочтительно внутривенное или внутримышечное введение препарата.