лето господне шмелев о чем произведение

«Лето Господне» Шмелёва: анализ

Автор: Guru · Опубликовано 14.03.2017 · Обновлено 08.10.2017

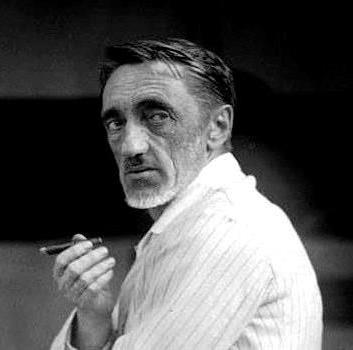

Прежде чем углубиться в содержание книги и впечатления, которые она произвела на меня, читателя довольно избирательного, стоит обратиться к биографии автора, влияние которой прослеживается на протяжении всего романа. В истории жизни писателя нас будет больше всего интересовать детство (относительно романа «Лето Господне»).

«Лето Господне» Иван Шмелев слушать

«Лето Господне» 1: Праздники

«Лето Господне» 2: Радости

«Лето Господне» 3: Скорби

Читает Екатерина Краснобаева

Иван Шмелев: биография кратко

Писатель родился 3 октября 1873 г. в Москве в патриархальной религиозной семье. Отец был известным подрядчиком, и на двор Шмелёвых стекались строители со всей России. Мальчик впитывал народную культуру, обычаи, язык, песни, прибаутки, поговорки — всё, что потом преобразится и заиграет в неповторимой «шмелёвской» прозе. «Мы из торговых крестьян, — говорил о себе Шмелев, — коренные москвичи старой веры».

Начальное образование Иван Шмелёв получил дома, под руководством матери, которая особое внимание уделяла литературе и, в частности, изучению русской классики. Затем поступил в шестую Московскую гимназию, после окончания которой стал в 1894 году студентом юридического факультета Московского университета. В 1898 году окончил университет и год служил в армии. Затем на протяжении восьми лет служил чиновником по особым поручениям Владимирской казённой палаты Министерства внутренних дел; Шмелёвы тогда жили во Владимире на Царицынской улице (ныне улица Гагарина).

Обе революции (февральскую и октябрьскую) писатель не принял, хотя первоначально пытался принять. Но для него стало очевидно, что его мировоззрение вступило в конфликт с моралью нового времени. За конфликтом нравственным пришло вполне себе физическое противостояние писателя с властью: был расстрелян его сын, самому ему тоже угрожала опасность. Тогда он принимает решение эмигрировать. За границей он часто публикуется, работает в эмигрантской газете, однако от нищеты его это едва спасало. Его старость была омрачена тяжёлой болезнью и нищетой. Скончался Шмелёв в 1950 году от сердечного приступа, погребён был на парижском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Художественный стиль Шмелева

С первых фраз язык Ивана Шмелева приковал моё внимание: это простой, чистый народный слог, в других книгах я такого не встречала. Так говорила или народная русская толща, или вышедшая из народа интеллигенция то с маленькими, то большими неправильностями и «искаженьицами», которые совсем непереводимы на другой язык, но которые по-русски так плавно закруглены, так сочны, так «желанны» в народном произношении. Писатель играет буквами, как пазлом, собирая из него совершенно невозможные формы, которые удивительным образом излучают свет и открывают секреты русской души.

Композиция в романе «Лето Господне»

«Лето Господне» — это роман, в котором нет сюжета, в такой форме, в которой мы привыкли его видеть. Это не то произведение, на протяжении которого идет развитие действия с привычными героями, нет так же здесь и привычной нам структуры. В романе Шмелев реализовал принцип кольцевой композиции: он состоит из сорока одной главы-очерка, каждая из которых может рассматриваться как отдельное произведение, так как они являются замкнутыми сами в себе. В центре этой замкнутой вселенной — мальчик Ваня, от имени которого ведётся повествование.

О чем роман «Лето Господне»: суть и смысл

Быт семьи, которая описывается в романе и через которую автор показывает нам образ Руси, отличается своеобразным старообрядческим демократизмом. Хозяева и работники вместе постились, вместе блюли обряды, ходили на богомолье, жили не просто рядом, но и вместе. И это отсутствие раздвоенности, единство духовных принципов и реального образа жизни оказали благодатное влияние на формирование нравственного мира мальчика.

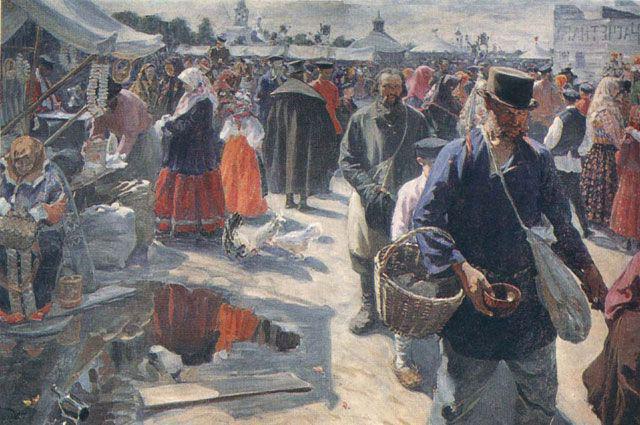

Читая этот роман, погружаешься в удивительный мир старой дореволюционной Москвы 1880-х, в которой есть место ярмаркам, гуляниям, постным рынкам и всем христианским праздникам, которые Шмелёв описывает так ярко, сочно и тепло, что и после прочтения книги этот огонек остаётся в сердце, вполне возможно, что навсегда.

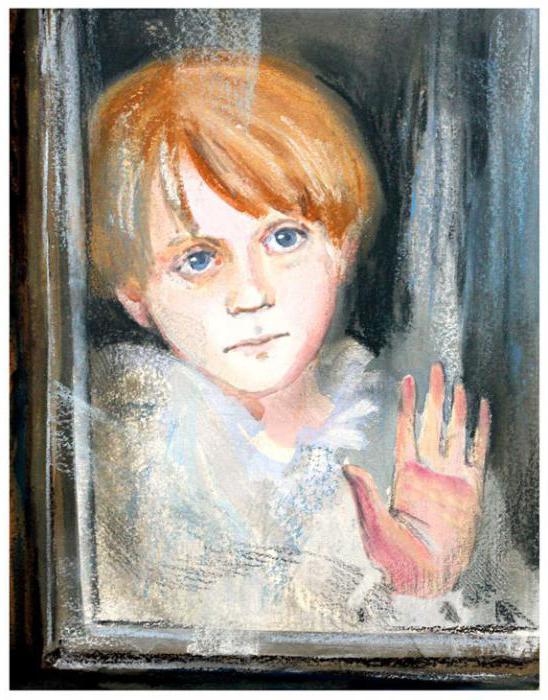

Нашим проводником в прошлое является маленький мальчик Ваня, как вы поняли — это наш автор в детстве. Скорее всего, писатель не просто так решил нам показать Москву глазами ребенка, в этом желание Шмелева не только сохранить родословную на бумаге, как он сам говорил: «Мы живы, пока нас помнят», — но и желание, близкое к религиозному, желание окунуть читателя в христианскую религию, показать всё именно в тех красках и именно с теми эмоциями, которые может испытать только ребенок: воодушевление, радость, чистота помыслов.

Вся книга наполнена светом, который идет из сердца автора. Шмелёву удалось, не навязывая свою религиозную точку зрения, впустить меня в мир, где царит всепоглощающая любовь Бога к людям, и где церковные праздники — это не просто даты календаря, это даты, отмеченные в сердцах людей, это те дни, когда люди совершенно искренне, самозабвенно придаются радостям, скорби, веселью — всему спектру эмоций, на которые способен человек. Я — атеист и специально выбрала этот роман для написания рецензии, дабы улучшить свои знания в области религии и наконец-то прочитать малейшую часть (хотя этот роман является, по признанию критиков, сильнейшим у Шмелёва) творений, оставленных писателем. Если провести параллель «ожидания — реальность», то те эмоции, которые я испытывала на протяжении всего романа и по окончании чтения, они не совпадают с теми, которые я ожидала получить. Открывая первую страницу, я не могла отрваться от прочтения, потому что автор детально описывает обстановку, мысли, чувства героя, даже то, как он воспроизводит на бумаге речь — всё это окутывает атмосферой «домашности», от которой не хочется уходить, хочется дальше проходить с Горкиным и Ваней по улочкам, кататься на старенькой лошади Кривой и смотреть на мир глазами ребенка. Это удивительно, как Шмелёв точно передал тот мир, в котором находится мальчик, ведь дети всё чувствуют иначе, на короткий срок длинной в 444 страницы я видела мир иными глазами, краски стали ярче, настроение лучше, характер мягче, сердце добрее. Единственной ложкой дёгтя во всём этом меду стала для меня композиция романа, как я говорила уже, она кольцевая, каждая глава — отдельный очерк. Сложно читать, приходится после каждой главы перескакивать во времени и стараться держать в памяти очередность глав, чтобы не запутаться в церковных праздниках и событиях жизни Вани, которые были как хорошие, так и плохие, что очень жизненно. Несмотря на то, что роман заканчивается похоронами отца главного героя, а до этого Шмелев довольно подробно описал процессы приостановления жизнедеятельности организма/ отхода души на небо, это событие не омрачает впечатления от прочитанного, наоборот, как и все главы, последняя наиболее поучительна. В конце романа автор показал нам другую сторону своего таланта — умение описать страшное такими же простыми словами, как он описывал и радости, и случаи из своего детства.

На кого рассчитана книга? Стоит ли читать?

Если бы у меня спросили, кому эту книгу стоит порекомендовать, я бы без заминки сказала бы, что всем. Сейчас аргументирую. Книга рассчитана на любой возраст, будет интересно читать как взрослым людям, которым она будет усладой для сердца, так и детям, которым она в ненавязчивой манере преподаст уроки жизни и научит тому, чему не научат современные мультики. Так же книга заинтересует людей разного вероисповедания, в ней нет навязывания христианства, нет гонений на другие веры, в ней нет, как многие боятся, сложной лексики и монотонных лекций. Но, как мне кажется, до этой книги надо дорасти, к ней надо прийти, потому что она не относится к разряду книг для развлечения, книг, после прочтения которых можно похвастаться перед друзьями своими познаниями в области литературы. Этот роман для души, он способен залечить раны, изменить взгляд на мир, заставить радоваться самой обыденной вещи. Я прочитала много книг, достаточно много для того чтобы сказать, что этот роман проливает свет на душу того, кто его читает, другого творения, действующего подобным образом я пока не встречала!

Шмелев, «Лето Господне»: краткое содержание по главам

Свое произведение автор посвятил И. А. Ильину и его супруге, которые, как и он, оказались в эмиграции. Дружба двух великих русских мыслителей началась с переписки. Объединяла их любовь к своей родине. Во всех невзгодах и лишениях их согревали мысли о будущей, возрожденной России. И своей главной задачей они считали – воспитать русских детей эмигрантов в духе русской культуры.

Для кого «Лето Господне»?

Роман не только для детей. Краткое содержание «Лета Господня» начинается с главы «Праздники», о которых Шмелев хотел напомнить всем, оторванным от земли русской, от своих корней. Он писал, что их пребывание за границей – это великое испытание. Так, от тоски по родной стране и ностальгии, от рассказов своему крестнику до поддержки соотечественников шел Иван Сергеевич к «Лету Господню».

Вереница праздничных дней, порядок богослужения, убранство церкви, благочестивые обычаи, религиозный смысл каждого праздника и бытовые подробности – обо всем рассказал Шмелев в «Лете Господне». Читая краткое содержание, можно заметить, что вторая часть «Радости» и третья «Скорби» имеют более личный, частный характер. Собирая отдельные рассказы в книгу, Шмелев не включил в нее главы, имеющие политическую окраску. Как известно, сюжет в них автобиографический.

Обрабатывая газетные варианты рассказов, Шмелев убирает «знания» взрослого рассказчика, а оставляет только предчувствия и предсказания, случайные обмолвки и приметы. «Скорби» в газетах почти не публиковались. Вероятно, автор не хотел предавать огласке самое личное и горькое – борьбу с болезнью, молитвы и надежды на исцеление, приготовление к смерти и кончину отца. Неужели вся книга пронизана скорбью и печалью?

О чем хотел сказать Шмелев в «Лете Господне»?

Повествование ведется от лица главного героя Вани. Ему нет еще и семи лет. Ваня чувствует ласковый мир и восхищается им: в церкви читается «радостная молитвочка», все думают о «яблочках», утро «в холодочке». Мальчик живет с ощущением восторга. Болезнь и кончина отца заставляют его скорбеть. Справиться с горем и обрести новый смысл в жизни ему помогают поучения старика Горкина и религиозное воспитание.

Праздники. Великий пост

На Ефимоны в храме пустынно и тихо. Ване тревожно. Это его первое стояние. Горкин объяснил мальчику, что такое «их-фимоны», поставил Ваню к аналою и велел слушать. Певчие выводят: «Конец приближается». И мальчику становится страшно, что все умрут. Он думает, как хорошо было бы умереть всем в один день и разом воскреснуть. Служба закончилась. Они идут домой.

Утром мальчик открыл глаза, и его ослепило светом. С его кроватки сняли полог. В доме большая «великопостная» стирка. Горкин с Ваней едут на постный рынок. Дорога зимняя, но еще крепкая. Едут возле Кремля. Михаил Панкратович рассказывает о Москве.

Благовещенье

Во дворе столы накрыты. За праздничный обед садятся вместе с работниками – так повелось еще от деда. Все христосуются. Ваня смотрит на двор через хрустальное, золотое яичко, что подарил ему утром Горкин. Люди золотые, сараи золотые, сад и крыша – все золотое.

С Фоминой недели приходят новые рабочие. В дом должны принести Иверскую икону Богородицы. Двор убирают – накрывают досками лужу и грязный сруб помойной ямы, рогожами накрывают навозные кучи, прибирают все ящички и бочки по углам двора. Привезли икону Царица Небесная. Все молятся, Заступницу торжественно вносят в дом, обходят с ней рабочие спальни, амбары, сараи с живностью, весь двор.

Троица

Пекли на Вознесенье лесенки из теста. Ели осторожно, чтобы не сломать. Кто «Христову лесенку» сломает – в рай не вознесется. Ваня едет с Горкиным на Воробьевку за березками, за цветами – в Черемушки с отцом. Сегодня Троица. В доме во всех углах и возле икон березки. Двор устлан травой. Нарядно одетые, с букетами цветов, все идут на службу. Церковь вся в цветах, как будто священный сад, «благоприятное лето Господне».

Рождество и «обед для разных»

Зима морозная, снежная. В дом приходят люди. Они всегда приходили на Рождество. Трескучие морозы, а они в пальтишках да кофточках. Проходят с черного хода. Прыгают у печки, дуют в сизые кулаки. На второй день Рождества в доме устраивают обед «для разных». Стол застилают праздничной скатертью, посуду ставят парадную. Входит Сергей Иванович, поздравляет всех с Рождеством Христовым и приглашает к столу.

Сегодня Святки. У Вани болит горло, и отец с матерью уезжают в театр без него. Остальные собираются за столом. Горкин гадает по кругу царя Соломона – кому что выпадет. Ваня заметил лукавство Горкина, но молчит, так как Михаил Панкратович читает для каждого самое подходящее и поучительное.

В Москве-реке освящают воду и многие купаются в проруби. Василич устроил соревнование с немцем, кто дольше просидит в проруби. С ними вызвался состязаться солдат. Они хитрят: немец натирается свиным жиром, Василич – гусиным, солдат – без всяких хитростей. Побеждает Василич.

На Масленицу все пекут блины. В дом должен приехать архиерей, и для приготовления праздничного обеда приглашают повара. В субботу идут кататься с гор, а перед началом Великого поста, в воскресенье, надо просить друг у друга прощения.

Радости. Именины

Нужно заказчику свезти лед, а Василич пьет. Ваня с Горкиным едут на ледокольню «навести порядок». Но рабочие все сделали на совесть.

Осень – самая именинная пора в доме. По случаю именин Сергея Ивановича все собираются в доме и думают, «чего поднести хозяину». Решили заказать огромный крендель, «невиданно никогда такого». Знатный крендель испекли, а на нем сахарными буквами: «Хозяину благому». Пока несли крендель, Василич устроил колокольный звон. Именины удались на славу.

«Ледяной дом» на Рождество

Михайлов день. В этот день – именины Горкина. Ванин отец преподносит ему дорогие подарки. Горкин всплескивает руками, говорит, а голос дрожит: «Да за что же мне это?» Отвечают: «Хороший ты, Панкратыч. Вот за что».

Зима, как «взялась» с Михайлова дня, так и не отпустила. Снегу на Филипповки навалило с аршин. Реки встали, дорога сделалась хорошая, ровная. В Зоологический сад, где отец взялся «ледяной дом» ставить, со двора везут елки, флаги, разноцветные фонарики. Ваню туда не берут. Дали ему в утешение задание – билеты для катания с гор «нашлепать».

В Зоологическом саду, где строят ледяной дом, кипит работа. Но Ваню туда не берут. Отправили поздравить Кашина, Ваниного крестного, с днем ангела. Он его не любит, говорит глаза у Кашина как «у людоеда». Но ничего не поделать. Крестный – уважить надо. Ваня с Горкиным поехал смотреть ледяной дом. Хрустальный замок, как будто в сказке. В небо взвились ракеты. Стены дворца отсвечивают голубым, зеленым, красным. Ледяной дом вышел просто чудо. Сергею Ивановичу – слава на всю Москву. Прибыли никакой, но всех порадовал.

Крестопоклонная неделя

Праздники в романе повторяются, ведь именно поэтому назвал его И. С. Шмелев «Лето Господне». Краткое содержание по главам показывает, что действия в романе происходят по кругу, следуя за циклом православного календаря. Получается своего рода круг – лето Господне.

Вербное воскресенье

За окном ликует Пасха – трезвонят колокола. Все возвращаются со службы. Дворника Гришку, за то, что не побывал на службе, окатили холодной водой. Усмехается: «Ну, покорюсь, братцы. Покорюсь. Дайте только пинжак скинуть».

В этом году Пасха поздняя – захватила Егорьев день. Прилетели первые ласточки. Ваня слушал, как старый пастух играл на рожке. Потом подошел пастухов работник, молодой парень, взял у него рожок – и разлилась такая жалостливая, переливчатая трель, что щемило сердце. Так бы и слушал. На неделе опять дурные предзнаменования. И Бушуй выл, нехорошо так выл. Горкин сказал, что собака не к добру воет.

Скорби. Болезнь отца

Роман написан простым, народным слогом. И они так сочны и желанны в контексте такого народного, русского романа, как «Лето Господне». Краткое содержание (по главам) не может передать тот истинный свет и секреты русской души, как это делает автор, играя «неправильностями» и «искаженьицами», непереводимыми на другой язык.

Два дня, как стало отцу лучше. Даже обедал со всеми за столом. На третий день даже с кабинета не выходил – плохо ему стало. Привозили иконы Чудотворные разные, маслице от мощей – но отцу не лучше. Приезжали известные доктора, сказали, что операцию делать надо, голову вскрывать. У нас наука пока до этого не дошла. Из десяти – девять умирают. Остается молиться и уповать на волю Божию.

Похороны

На Покров рубили капусту. Веселая пора. Но все знали, что сейчас не до веселья – хозяин совсем плох. На следующий день отца соборовали – приехали родные, собрались батюшки. Служат неторопливо. Ваня плачет, Горкин гладит ребенка по голове: «Не плачь, милок. Угодно будет Богу, все свидимся».

Отовсюду несут пироги, присылают поздравления. День рождения отца. Все перепуталось. Такое горе, а в дом пироги несут. Горкин говорит, что ничего плохого в том нет, ведь Сергей Иванович жив еще. Вот и несут – уважение выказать, да напоследок порадовать. Отец попил немного миндального молока. Ваня радуется: «Может лучше станет? У Бога всего много». И засыпает. Ему снится радостный сон. Утром Ваню будит Горкин: «Вставай, помяни батюшку». Мальчик понимает, что случилось что-то ужасное.

Автор как будто говорит, что не надо страшиться смерти. И если он пережил кончину отца, то и утрата России не так страшна. Потому как «нетленное» утратить невозможно. Невозможно уничтожить идеал. Именно это показывает в своей книге Шмелев. Он изображает не просто этнографическую оболочку России, но людей, благочестиво хранящих Предание и знающих Священное Писание. Этим и отличается книга Ивана Сергеевича от других романов его соотечественников-эмигрантов. Его Россия неуничтожима так же, как и человеческая душа.

«Лето господне» (Шмелев): описание и анализ повести

Иван Шмелев: биография кратко

Писатель родился 3 октября 1873 г. в Москве в патриархальной религиозной семье. Отец был известным подрядчиком, и на двор Шмелёвых стекались строители со всей России. Мальчик впитывал народную культуру, обычаи, язык, песни, прибаутки, поговорки — всё, что потом преобразится и заиграет в неповторимой «шмелёвской» прозе. «Мы из торговых крестьян, — говорил о себе Шмелев, — коренные москвичи старой веры».

Начальное образование Иван Шмелёв получил дома, под руководством матери, которая особое внимание уделяла литературе и, в частности, изучению русской классики. Затем поступил в шестую Московскую гимназию, после окончания которой стал в 1894 году студентом юридического факультета Московского университета. В 1898 году окончил университет и год служил в армии. Затем на протяжении восьми лет служил чиновником по особым поручениям Владимирской казённой палаты Министерства внутренних дел; Шмелёвы тогда жили во Владимире на Царицынской улице (ныне улица Гагарина).

Обе революции (февральскую и октябрьскую) писатель не принял, хотя первоначально пытался принять. Но для него стало очевидно, что его мировоззрение вступило в конфликт с моралью нового времени. За конфликтом нравственным пришло вполне себе физическое противостояние писателя с властью: был расстрелян его сын, самому ему тоже угрожала опасность. Тогда он принимает решение эмигрировать. За границей он часто публикуется, работает в эмигрантской газете, однако от нищеты его это едва спасало. Его старость была омрачена тяжёлой болезнью и нищетой. Скончался Шмелёв в 1950 году от сердечного приступа, погребён был на парижском кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Роль композиции в художественном произведении (И. С. Шмелев. «Лето господне») (сочинение)

Наверное, художественное произведение начинается с возникновения в воображении писателя ряда образов, связанных с событиями, некогда взволновавшими его. Из глубины сердца, из потаенных уголков памяти поднимаются картины исторического прошлого или воображаемого будущего. Задача писателя — выстроить эти картины и образы в одно гармоничное целое. Мне кажется, даже необязательно делать плавные переходы в форме произведения. Иной раз достаточно так называемого внутреннего сюжета, когда внешне совершенно разные моменты внутренне, психологически связаны между собой. Приемов много, все не перечислишь. Мир литературы также многообразен, изменчив, часто удивителен, а порой парадоксален, как настоящий, окружающий нас мир людей, предметов и природы.

Особенность композиции книги И. С. Шмелева “Лето Господне”, я считаю, именно в неуловимости и неопределенности жанра повествования. Много лет литературные критики и литературоведы называют его произведение то романом, то повестью, то сборником рассказов или новелл. Есть и такие определения, как роман-миф, свободный эпос и т.д. Я считаю, каждый из них прав: “Лето Господне” вполне можно назвать романом, так как в нем изображен достаточно большой промежуток времени, много действующих лиц, несколько переплетающихся сюжетных линий. А с другой стороны, книга состоит из новелл, каждая из которых представляет собой вполне законченное художественное произведение, которое может существовать независимо от остальных рассказов. Определения мифа и эпоса также оправданы присутствием в повествовании поэтического осмысления национальных корней, сопоставления настоящего, прошлого, будущего нашей родины.

Автор, видимо, долго размышлял над композицией и решил выстроить рассказы так, чтобы они походили на церковный православный календарь, прочитанный глазами ребенка. Система образов представляет в нем круг, в центре которого мальчик Ваня. Для Вани все ново в этом мире. Он познает его под влиянием взрослых в повседневном общении. Это стержень романа, на который нанизано все остальное. Соответствуют, по-моему, композиции романа и душевные движения маленького героя. По дороге в храм попадается пьяный парень, который бранится грязными словами, но взрослые не обращают на него внимания и мальчика это и успокаивает, и примиряет с миром, где соседствуют святость и безобразие.

Символический смысл закольцованной композиции романа заключается в том, что жизнь семьи Вани подчинена православному годовому циклу. Каждый день имеет свое название. Особое значение имеют двунадесятые праздники. Первая часть романа так и называется — “Праздники”. Повествование начинается с Великого поста и заканчивается Масленицей. За Масленицей вновь следует Великий пост. Круг замыкается. Есть ощущение мира, который будет существовать вечно в таком круговороте.

Но жизнь продолжается. Ваня понимает, что человеческая жизнь — это не только праздники, но и скорби. В романе герой прожил три жизненных цикла, которые составляют один большой жизненный цикл — со всеми радостями и скорбями. В конце романа Ваня вступает в новую жизнь: скоро ему идти учиться в гимназию, он на некоторое время отвлекается от окружающего мира и начинает думать о собственной судьбе. Его жизнь продолжается. И в этом новом цикле мальчика ожидают новые радости и скорби.

Художественный стиль Шмелева

С первых фраз язык Ивана Шмелева приковал моё внимание: это простой, чистый народный слог, в других книгах я такого не встречала. Так говорила или народная русская толща, или вышедшая из народа интеллигенция то с маленькими, то большими неправильностями и «искаженьицами», которые совсем непереводимы на другой язык, но которые по-русски так плавно закруглены, так сочны, так «желанны» в народном произношении. Писатель играет буквами, как пазлом, собирая из него совершенно невозможные формы, которые удивительным образом излучают свет и открывают секреты русской души.

Образ «святой Руси» в произведениях Шмелева (богомолье, лето господне)

В особом свете облик России представлен в произведениях Ивана Шмелева. Страну, запечатленную Шмелевым в «Богомолье» и «Лете Господнем», нельзя назвать ушедшей, потому что это Россия изначальная, историческая, корневая, «святая Русь», а значит она, сохраненная в благодарной памяти писателя, обращена и в будущее. «Что во мне бьется так, наплывает в глазах туманом? Это – мое, я знаю. И стены, и башни, и соборы… и дымные облачка за ними, и это моя река, и черные полыньи и заречная даль посадов… были во мне всегда. И все я знаю. Там, за стенами, церковка под бугром, – я знаю. И щели в стенах – знаю. Я глядел из-под стен… когда?… И дым пожаров, и крики, и набат… все помню! Бунты, и топоры, и плахи, и молебны – все мнится былью, моею былью… будто во сне забытом». Ощущение себя в истории, восприятие прошлого как реальности – характерная черта художественного мышления автора и особенность внутреннего мира его героя.

Происходит совмещение двух взглядов, двух потоков мыслей и чувств: героя-ребенка и взрослого, умудренного жизненным опытом человека (автора), который с полным на то основанием повторяет слово-знак «помню», оживляя этой немеркнущей памятью прошедшее, делая его почти осязаемой реальностью.

Обратим внимание на название произведения: «Лето Господне». У слова «лето» есть несколько значений. Одно из них – время года. Но повествование разворачивается в картинах зимы, весны, осени. Так реализуется еще одно значение слова «лето» – год, естественный природный цикл, в который заключена жизнь героев. Продвигаясь дальше к глубинам смысла названия, подчеркнем особый характер заголовков частей и глав произведения: «Великий пост», «Чистый Понедельник», «Благовещенье», «Пасха», «Троицын день», «Рождество», «Святки», «Крещенье», «Масленица». Здесь ясно проступает календарь другой, не только природно-материальный, но и духовно-религиозный, определяющий «праздники, радости и скорби». Шмелев воссоздает «благостную природу русского года», в котором сплетены в едином жизненном ходе «два солнца», как точно и образно заметил один из самых глубоких толкователей творчества Шмелева философ И. Ильин (ему автор посвятил свое произведение). «Два солнца ходят по русскому небу: солнце планетное, дававшее нам бурную весну, каленое лето, прощальную красавицу осень и строго-грозную, но прекрасную и благодатную белую зиму – и другое солнце, духовно-православное, дававшее нам весною – праздник светлого, очистительного Христова Воскресения, летом и осенью – праздники жизненного и природного благословения, зимою, в стужу, – обетованное Рождество и духовно бодрящее Крещение. И вот Шмелев показывает нам и всему остальному миру, как ложилась эта череда двусолнечного вращения на русский народно-простонародный быт и как русская душа, веками строя Россию, наполняла эти сроки Года Господня своим трудом и своей молитвой».

У слова «лето» есть еще один смысл, более общий, выводящий за пределы одного лишь русского опыта. Посмотрим на разъяснения к слову «лето» в словаре Даля: «лето от сотворения мира, по Рождестве Христовом» и производные. Так, русский год включается в ход Священной Истории, связывается с ее вечными, неотменимыми законами.

Мир «Лета Господня», с одной стороны, реален, осязаем в деталях, запахах, звуках, красках, это мир купеческого дома, старой Москвы, церкви, дореволюционной православной России. И в то же время это мир идеальный, близкий сказке, заветной мечте о «тридесятом царстве», миф мифологический. По точным наблюдениям Е. Ефимовой, религиозные представления героев (добавим и автора. – Л. Т) произведения далеки от церковных канонов, в их сознании тесно переплелись христианские и язычные начала, это народный вариант русского бытового православия.

Шмелевский образ «святой Руси» вызвал неоднозначные оценки в критике русского зарубежья. Никто не сомневался в таланте художника, в его «русскости», но прозвучало и несогласие со взглядами писателя. Картину, нарисованную Шмелевым, некоторые сочли явной идеализацией прошлого. «Не узнаю тебя, Россия!» – восклицал Г. Адамович. Г. Струве, присоединяясь к мнению о «немного истеричной русской ноте, своего рода патриотическом надрыве» ряда произведений Шмелева, отмечает в то же время, что «Лето Господне» и «Богомолье» «прекрасны… Здесь полное раздолье вкусу Шмелева к плотной и густой бытовой вещественности и его умению изобразить ее» и что именно в этих книгах писателю «удалось в общем избежать сусальности, которой он иногда грешил…» Г. Адамович и Ф. Степун подчеркивали, что «святая Русь» связана в представлении Шмелева с совершенно определенным укладом жизни и строем, существовавшим до революции, что для него это не прошлое (помнить никто не может запретить), а реальность, в которой Шмелев, да и многие эмигранты, хотели бы по-прежнему жить. Ф. Степун, в отличие от И. Ильина, высказал несогласие со шмелевским пониманием и изображением православия, которое философ (вслед за евразийцами) определил как «бытовое исповедничество». «Нет спору, картины бытового исповедничества написаны Шмелевым с громадным талантом, горячо, искренне, ярко, но до мистически-духовного тана веры они едва ли возвышаются, – а ведь веровать можно только в дух, а не в быт», – продолжает критик.

Композиция в романе «Лето Господне»

«Лето Господне» — это роман, в котором нет сюжета, в такой форме, в которой мы привыкли его видеть. Это не то произведение, на протяжении которого идет развитие действия с привычными героями, нет так же здесь и привычной нам структуры. В романе Шмелев реализовал принцип кольцевой композиции: он состоит из сорока одной главы-очерка, каждая из которых может рассматриваться как отдельное произведение, так как они являются замкнутыми сами в себе. В центре этой замкнутой вселенной — мальчик Ваня, от имени которого ведётся повествование.

Основные персонажи романа

Главный герой произведения – мальчик Ваня, которому нет семи лет. От его имени ведется повествование, то есть читатели видят мир романа глазами ребенка. Ваня растет в большой купеческой семье, в которой религия играет важнейшую роль. В доме, где живет мальчик, царит доброжелательная атмосфера. Окружающие ласково называют ребенка «голубком», «косатиком», «миленьким» и так далее. Имена других людей нередко произносятся с уменьшительно-ласкательными суффиксами – например, «Мартынушка», «Антипушка», «Гаврилушка». Ваня – эмоциональный, веселый, способный мальчик, плачущий над «Вещим Олегом» и без особых проблем выполняющий грамматическое задание гувернантки. Ему с детства знакомо ощущение праздничности бытия: «Теперь потускнели праздники и люди как будто охладели. А тогда. всё и все были со мною связаны, и я был со всеми связан…».

Отец Вани – представитель хозяев «старого уклада» Сергей Иванович, человек вспыльчивый, но отходчивый и очень совестливый. Он глубоко религиозен, но при этом страстно любит творчество Пушкина и даже помогает организовать открытие памятника поэту. В книге рассказывается о добрых делах Сергея Ивановича. В частности, отец Вани устраивает обеды для бедных, дает милостыню, заботится о своих прежних работниках в тайне от них самих. Благодаря доброте Сергей Иванович снискал народную любовь. Простые люди искренне сочувствуют ему, когда он заболевает. Терпя страшные боли, отец Вани продолжает верить. Врачу Сергей Иванович говорит, что на все воля Божия.

Михаил Панкратович Горкин – духовный наставник Вани, старый плотник, который уже не работает, а просто живет «при доме». Этого персонажа, фигурирующего также в «Богомолье» Шмелева, философ Ильин назвал «русским верующим простецом». По мнению Горкина, православная вера – «самая хорошая, веселая». Старик считает, что она «и слабого облегчает, уныние просветляет, и малым радость».

Василий Васильевич по прозвищу Косой (получено за любовь к спиртному) – «старший прикащик» у Сергея Ивановича, этакий русский богатырь, в котором сила гармонично сочетается с ремесленным мастерством. Он предан хозяину, никогда не забывает о рабочем долге и не помнит плохого. После смерти отца Вани Василий Васильевич обещает матери мальчика, что продолжит служить ей, как покойному Сергею Ивановичу.

О чем роман «Лето Господне»: суть и смысл

Быт семьи, которая описывается в романе и через которую автор показывает нам образ Руси, отличается своеобразным старообрядческим демократизмом. Хозяева и работники вместе постились, вместе блюли обряды, ходили на богомолье, жили не просто рядом, но и вместе. И это отсутствие раздвоенности, единство духовных принципов и реального образа жизни оказали благодатное влияние на формирование нравственного мира мальчика.

Читая этот роман, погружаешься в удивительный мир старой дореволюционной Москвы 1880-х, в которой есть место ярмаркам, гуляниям, постным рынкам и всем христианским праздникам, которые Шмелёв описывает так ярко, сочно и тепло, что и после прочтения книги этот огонек остаётся в сердце, вполне возможно, что навсегда.

Нашим проводником в прошлое является маленький мальчик Ваня, как вы поняли — это наш автор в детстве. Скорее всего, писатель не просто так решил нам показать Москву глазами ребенка, в этом желание Шмелева не только сохранить родословную на бумаге, как он сам говорил: «Мы живы, пока нас помнят», — но и желание, близкое к религиозному, желание окунуть читателя в христианскую религию, показать всё именно в тех красках и именно с теми эмоциями, которые может испытать только ребенок: воодушевление, радость, чистота помыслов.

Вся книга наполнена светом, который идет из сердца автора. Шмелёву удалось, не навязывая свою религиозную точку зрения, впустить меня в мир, где царит всепоглощающая любовь Бога к людям, и где церковные праздники — это не просто даты календаря, это даты, отмеченные в сердцах людей, это те дни, когда люди совершенно искренне, самозабвенно придаются радостям, скорби, веселью — всему спектру эмоций, на которые способен человек. Я — атеист и специально выбрала этот роман для написания рецензии, дабы улучшить свои знания в области религии и наконец-то прочитать малейшую часть (хотя этот роман является, по признанию критиков, сильнейшим у Шмелёва) творений, оставленных писателем. Если провести параллель «ожидания — реальность», то те эмоции, которые я испытывала на протяжении всего романа и по окончании чтения, они не совпадают с теми, которые я ожидала получить. Открывая первую страницу, я не могла отрваться от прочтения, потому что автор детально описывает обстановку, мысли, чувства героя, даже то, как он воспроизводит на бумаге речь — всё это окутывает а, от которой не хочется уходить, хочется дальше проходить с Горкиным и Ваней по улочкам, кататься на старенькой лошади Кривой и смотреть на мир глазами ребенка. Это удивительно, как Шмелёв точно передал тот мир, в котором находится мальчик, ведь дети всё чувствуют иначе, на короткий срок длинной в 444 страницы я видела мир иными глазами, краски стали ярче, настроение лучше, характер мягче, сердце добрее. Единственной ложкой дёгтя во всём этом меду стала для меня композиция романа, как я говорила уже, она кольцевая, каждая глава — отдельный очерк. Сложно читать, приходится после каждой главы перескакивать во времени и стараться держать в памяти очередность глав, чтобы не запутаться в церковных праздниках и событиях жизни Вани, которые были как хорошие, так и плохие, что очень жизненно. Несмотря на то, что роман заканчивается похоронами отца главного героя, а до этого Шмелев довольно подробно описал процессы приостановления жизнедеятельности организма/ отхода души на небо, это событие не омрачает впечатления от прочитанного, наоборот, как и все главы, последняя наиболее поучительна. В конце романа автор показал нам другую сторону своего таланта — умение описать страшное такими же простыми словами, как он описывал и радости, и случаи из своего детства.

Основные праздники из сюжета

Начало повести, как и любого дня, начинается с утра. Ваня просыпается с радостным ожиданием чего-то нового. Старик Горкин принес медный таз, от которого поднимался вверху кислый пар. Ваня знает, что именно так пахнет Великий пост, а пар прогоняет Масленицу. Михаил Панкратович старается доходчиво объяснить мальчику значение православных обрядов. Этот человек всегда с ним рядом.

В этот день перед Великим постом Ваня вместе со стариком отправляется в храм на богослужение. Это его первое стояние. Но на Ефимоны в церкви пустынно, только певчие старательно выводят: «Конец приближается». От осознания, что все умрут, мальчику становится страшно. Он невольно подумал, что хорошо бы всем умереть разом, а потом воскреснуть в один день.

Вечером в небе кружили грачи, и звенела капель. Михаил Пакратович обратил внимание Вани на эти явные приметы весны. Горкин хорошо знает все народные традиции, и охотно делится ими с мальчиком.

Утром следующего дня ярко светило солнце, а в доме все готовились к празднику: предстоял Чистый понедельник, поэтому даже с Ваниной кровати сняли полог. Пока все в доме чистилось и мылось, мальчик с Горкиным отправились на постный рынок. Во время поездки старик рассказывал много интересного о Москве и Кремле.

Благовещенье — самый главный день перед Великой Пасхой. Завтра кончается пост. Наверное, поэтому вдруг запел жаворонок в кабинет отца. Целый год молчал, а тут запел. Старик сказал, что это добрый знак.

Подготовка к празднику шла не только в доме: на улице очищали от снега мостовую, украшали булочную и магазины. Отец с работниками готовили иллюминацию в Кремле и приходской церкви. Хотя Ване стало грустно от мысли, что Спаситель умер, но сердце билось в ожидания радостного события — завтра Господь воскреснет.

В этой главе повести «Лета Господне» автор описывает традиции Великой Субботы:

Ваня с Горкиным, как положено, отстояли праздничное богослужение, а потом был Крестный ход. Радостно зазвонили колокола, а в ночное небо взлетели фейерверки, рассыпаясь на разноцветные яблочки. Пришла Пасха!

С утра все христосовались, поздравляли друг друга с праздником. Во дворе от кушаний ломились столы. Ваня через хрустально яичко, которое подарил ему утром старик Горкин, смотрел на мир. Все вокруг было золотое: крыши, сад, люди и даже сарай.

Троица и Спас

На Вознесенье по традиции пекли лесенки. Ели их осторожно, чтобы не сломать. Считалось, что тот, кто ненароком сломает «христову лесенку», не попадет в рай. Ездили за березовыми ветками и цветами, а потом ставили их дома подле икон и по углам. Двор застилали травой, а потом шли на службу. На Троицу церковь утопала в цветах.

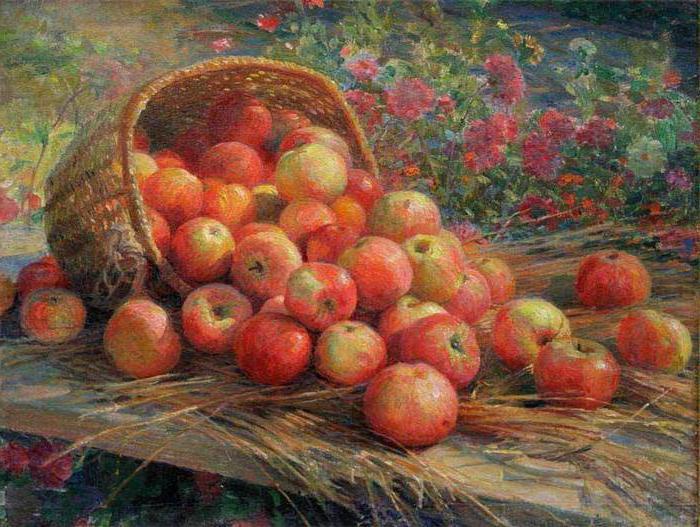

Старик Горкин рассказал Ване значение Яблочного Спаса. По его словам, освящать плоды нужно потому, что через них пришел грех. В этот день принято неси в церковь корзины с яблоками. Даже амвон украшали библейские плоды, а над головами людей плыли узелки с яблоками и просвирами.

С Рождества по Масленицу

Следующие главы описывают праздничные традиции и обряды. События плавно перетекают от одной даты церковного календаря к другой. Жизнь в этот период словно делится на циклы.

Вместе с зимними морозами и снегом в дом приходит Рождество. По обычаю на второй день праздника надо накрывать стол «для разных» людей. Знакомые и незнакомые гости стекаются с разных сторон. Они через черный ход проходят в дом и сразу бегут к печке, чтобы согреться. Сергей Иванович поздравляет всех с Рождеством Христовым, а потом приглашает гостей к столу.

На Святки у Вани внезапно заболело горло, поэтому отец с матерью без него поехали в театр. Вечером за столом собрались гадать — какая участь выпадет каждому. Мальчик заметил, что старик Горкин лукавит, но смолчал. Пусть люди услышат такое будущее, о котором мечтают.

На Крещение освящали воду в Москва-реке, а некоторые даже купались в проруби. Василич решил устроить соревнование с немцем на выдержку. Немец схитрил и натерся свиным жиром, но все равно победил Василич.

Масленица пришла с блинами и радостью ожидания чудес. В дом приехал архиерей, поэтому специально пригласили повара, чтобы он приготовил праздничный обед. В субботу все веселились, катались с горок, а в Прощёное воскресенье — просили друг у друга прощения.

Празднование именин

Осенью в доме наступает пора именин. Порадовать Сергея Ивановича решили огромным кренделем, на котором сахарными буквами вывели надпись: «Хозяину благому». Пока именинный подарок несли, раздавался колокольный звон. Это Василич постарался порадовать хозяина.

На Покрова земля покрывается снегом.

После Ивана Постного в доме начинают готовить соленья на зиму:

Работой заняты все, даже плотники. Ваня, наблюдая за происходящим, подумал: «Теперь зима не страшна, раз столько всего припасено».

На Михайлов день именины у старика Горкина. Отец Вани за верную службу одарил его подарками, а тот аж прослезился от радости.

На Михайлов день зима взялась, да так и не отпустила. Снега выпало много, реки стали. Зато дорога сделалась ровной. Отец поехал в Зоологический сад, где взялся ставить «ледяной дом», но Ваню с собой не взял.

Ледяной дом

Ближе к Рождеству на Конную площадь потянулись обозы. Со всей России туда везут всякую живность. Горкин взял с собой Ваню и тоже отправился, чтобы закупить продуктов к празднику. В доме все чистили и мыли, ставили рождественские лампады. В сочельник пили только чай с сайками. Так положено. Потом всем домом отправились на всенощную в церковь. После службы у Горкина угощались пшеничной кутьей.

Меж тем работа в Зоологическом саду кипела, но Ваню туда не брали. Но однажды мальчику удалось полюбоваться хрустальным дворцом. Он был похож на сказочный замок, особенно в огнях, взлетающих в небо ракет. Отец Вани, Сергей Иванович не получил прибыли за свое творение, зато прославился на всю Москву.

Крестопоклонная неделя

На Крестопоклонной неделе все соблюдают строгий пост. По традиции в доме пекли рассыпчатое печенье — кресты. В серединке каждой печенюшки ягода малины, как гвоздик на кресте. В доме появилось много дурных предзнаменований: зацвел змеиный цвет, а отец с Горкиным стали видеть плохие сны.

Ваня говеет первый раз в жизни: есть только сушки. В пятницу просили у всех прощения, а в церкви каялись. Когда мальчик рассказывал отцу Виктору о своих прегрешениях, у него внезапно подступили слезы к глазам. Но батюшка прочел наставление, и на душе сразу стало легко. После причащения все поздравляли Ваню.

Видно, что в произведении праздники повторяются, они словно описывают жизненный круг — лето Господне.

Вербное воскресенье и предзнаменования

Долго ждали, когда в дом привезут вербу. Но сломались оглобли в санях, потому Горкин застрял в овраге. Потом, наконец, принесли вишнево-пушистые ветки с крупными вербешками. Старик сказал, что в этот день воскрес Лазарь.

Пасха была поздней в этом году. Как раз прилетели ласточки. Ваня слушал пастуший рожок, и у него от его звуков защемило в сердце. А на неделе опять появились нехорошие предзнаменования — завыла собака. На Радуницу поехали поклониться могилкам предков, а по пути заглянули в трактир выпить чаю. В это время зашли кирпичники и сказали, что лошадь зашибла человека. Этим человеком оказался Ванин отец.

На кого рассчитана книга? Стоит ли читать?

Если бы у меня спросили, кому эту книгу стоит порекомендовать, я бы без заминки сказала бы, что всем. Сейчас аргументирую. Книга рассчитана на любой возраст, будет интересно читать как взрослым людям, которым она будет усладой для сердца, так и детям, которым она в ненавязчивой манере преподаст уроки жизни и научит тому, чему не научат современные мультики. Так же книга заинтересует людей разного вероисповедания, в ней нет навязывания христианства, нет гонений на другие веры, в ней нет, как многие боятся, сложной лексики и монотонных лекций. Но, как мне кажется, до этой книги надо дорасти, к ней надо прийти, потому что она не относится к разряду книг для развлечения, книг, после прочтения которых можно похвастаться перед друзьями своими познаниями в области литературы. Этот роман для души, он способен залечить раны, изменить взгляд на мир, заставить радоваться самой обыденной вещи. Я прочитала много книг, достаточно много для того чтобы сказать, что этот роман проливает свет на душу того, кто его читает, другого творения, действующего подобным образом я пока не встречала!

Автор: Елена Комиссарова

Интересно? Сохрани у себя на стенке!