легкая митральная регургитация что это такое

Митральная регургитация. Причины, симптомы, диагностика и лечение регургитации митрального клапана.

1. Что такое регургитация митрального клапана?

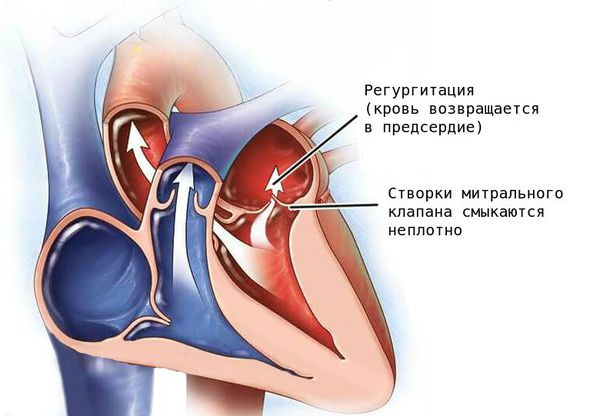

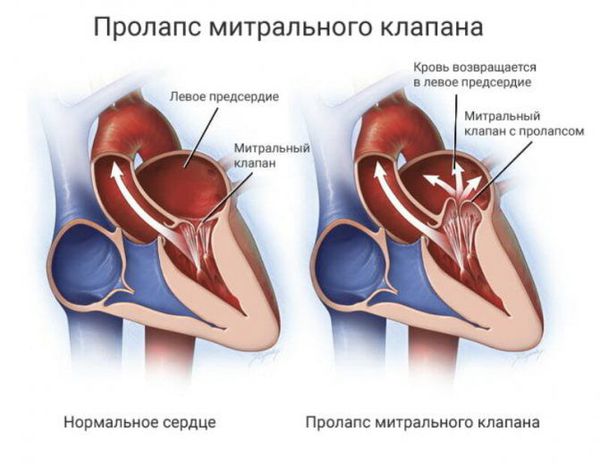

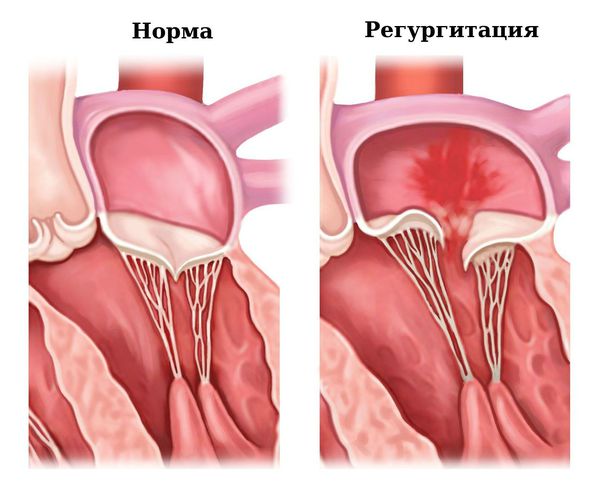

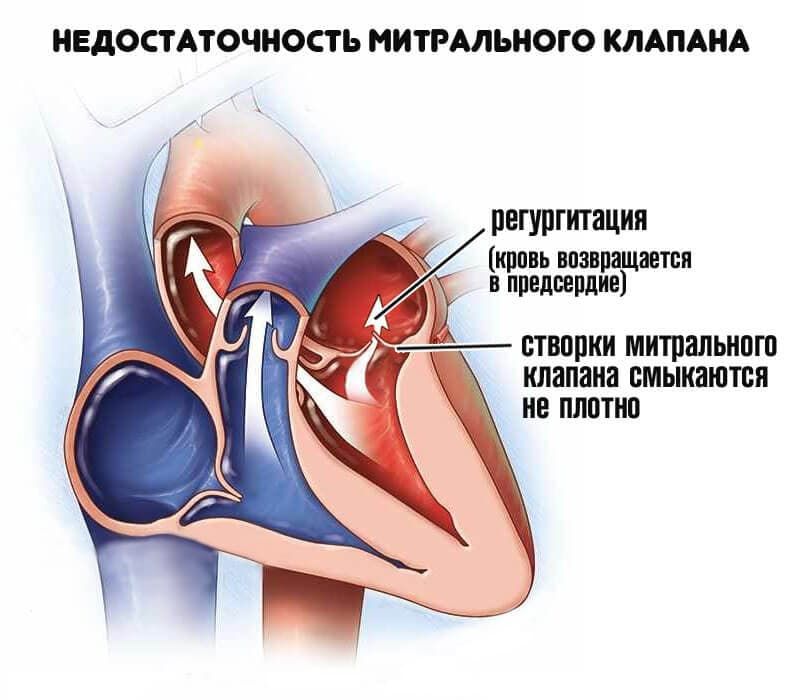

Регургитация митрального клапана характеризуется неестественным потоком крови из левого желудочка в левое предсердие во время систолы – сокращения сердечной мышцы.

При правильной работе сердечного клапана кровь движется из предсердия в желудочек. На фоне ревматической лихорадки, расширения кольца митрального клапана, ишемической дисфункции сосочковых мышц и других неблагоприятных факторов направление движения крови меняется в обратную сторону.

Согласно статистическим данным, митральной регургитации подвержены около 70% населения земного шара. Незначительные проявления этого патологического процесса могут встречаться даже у абсолютно здоровых людей.

2. Почему возникает митральная регургитация?

Выделяют две основные формы митральной регургитации: хроническую и острую. Рассмотрим более подробно их различия и особенности протекания.

3. Симптомы заболевания

Для хронической митральной регургитации характерно отсутствие симптомов на протяжении многих лет. Как правило, больные долгое время не знают о заболевании сердца, признаки которого проявляются постепенно. Острая форма регургитации гораздо серьезнее и сопровождается такими же симптомами, как кардиогенный шок и острая сердечная недостаточность.

Перечислим основные симптомы регургитации митрального клапана:

При обнаружении хотя бы двух вышеотмеченных симптомов обязательно обратитесь к хорошему кардиологу. Возможно, вам требуется немедленного лечения.

4. Диагностика и лечение регургитации митрального клапана

Диагностика регургитации митрального клапана может включать в себя:

Эти тесты позволяют не только выявить митральную регургитацию, но и определить степень митральной недостаточности. Полученная в ходе исследования информация является основой, на которой базируется дальнейшее лечение.

Выбор способа лечения регургитации митрального клапана зависит в первую очередь от формы заболевания, а также от степени его прогрессирования. К примеру, в хронических случаях врачи чаще всего назначают постоянное наблюдение за состоянием сердца больного и прием специальных медикаментозных средств для устранения симптомов болезни. К таким препаратам можно отнести:

При необходимости врач может рекомендовать операцию для восстановления или замены митрального клапана. Пациентам с митральной регургитацией необходимо кардинально изменить свой образ жизни для того, чтобы уменьшить нагрузку на сердце. Врачи рекомендуют избегать сильных физических нагрузок и эмоциональных переживаний, вести здоровый образ жизни и правильно питаться.

Митральная недостаточность

Тел.: 8-800-25-03-03-2

(бесплатно для звонков из регионов России)

Санкт-Петербург, наб. реки Фонтанки, д. 154

Тел.: +7 (812) 676-25-25

Санкт-Петербург, В.О., Кадетская линия, д. 13-15

Тел.: +7 (812) 676-25-25

Санкт-Петербург, ул. Циолковского, д.3

Тел.: +7 (812) 676-25-10

Этиология митральной недостаточности:

Развитие острой митральной недостаточности, рефрактерной к медикаментозной терапии, является показанием к экстренному хирургическому вмешательству.

Проявления клинических симптомов митральной недостаточности обусловлено тяжестью недостаточности митрального клапана и функционального состояния левого желудочка.

Симптомы

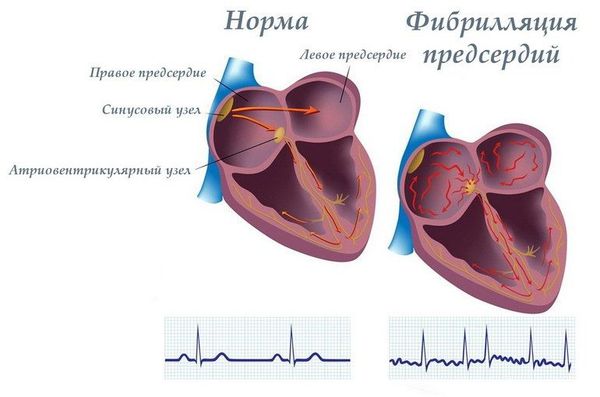

Наиболее типичная жалоба – это одышка, которая возникает при умеренной и тяжелой хронической митральной недостаточности и клиника острой левожелудочковой недостаточности при острой митральной недостаточности. Наличие фибрилляции предсердий до операции является независимым предиктором снижения отдаленной выживаемости после операции на митральном клапане по поводу хронической митральной недостаточности.

Диагностика митральной недостаточности

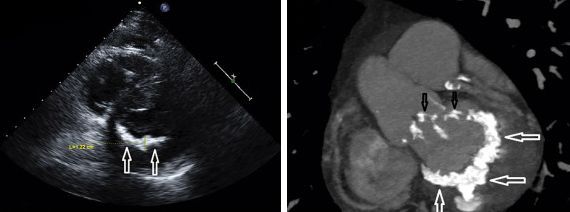

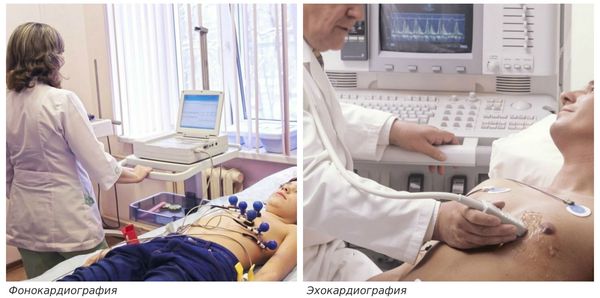

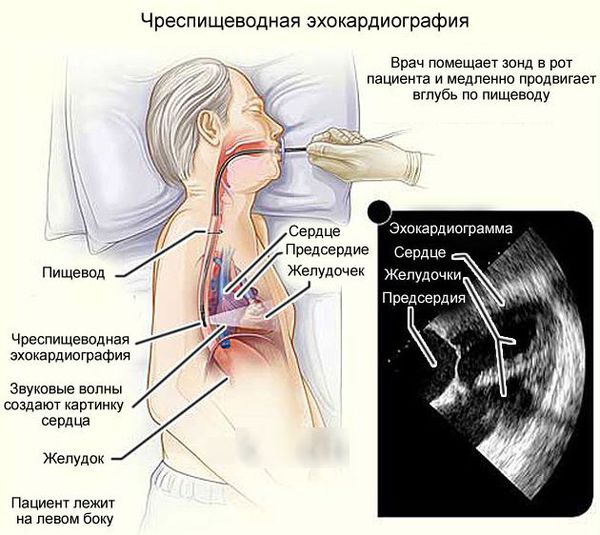

Эхокардиография (ЭХОКГ) занимает ведущее место в диагностике недостаточности митрального клапана и определения показаний по тактике ведения больного. При недостаточной информативности трансторакальной ЭХОКГ и уточнения возможности реконструктивной операции на митральном клапане должна быть выполнена чрезпищеводная ЭХОКГ.

ЭХОКГ позволяет определить этиологию митральной недостаточности, ее тяжесть –компенсаторные возможности левого желудочка, наличие осложнений (левожелудочковая недостаточность, легочная гипертензия, правожелудочковая недостаточность), выявить другие пороки сердца.

ЭХОКГ исследование позволяет оценить степень недостаточности митрального клапана по отношению площади потока регургитации к площади левого предсердия:

Если ИБС не является причиной митральной недостаточности и нет данных за сопутствующую ИБС показания к операции могут быть определены без катетеризации сердца.

Применение инвазивных методов обследования показано пациентам с ишемической дисфункцией митрального клапана:

Коронароангиография позволяет уточнить наличие стенозирующего поражения коронарных артерий и определить показания к реваскуляризации миокарда в сочетании с хирургической коррекцией митральной недостаточности.

Показания к оперативному лечению митральной недостаточности

Классификация рекомендаций и уровни достоверности в формате АКК/ААС:

Кроме того, уровни достоверности в поддержку рекомендаций изложены следующим образом:

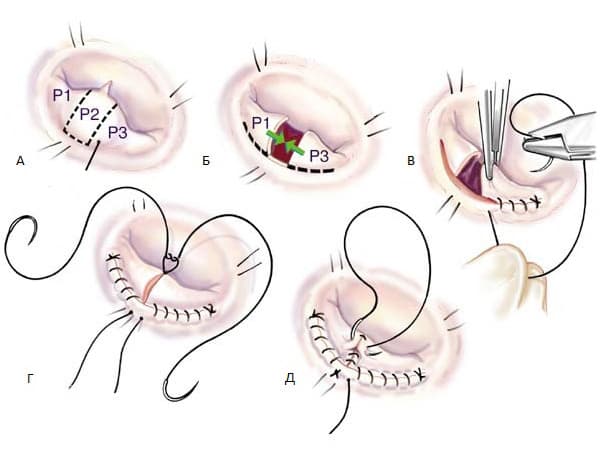

Хирургическое лечение недостаточности митрального клапана

1. Пациенты с острой тяжелой митральной недостаточностью (Уровень достоверности: B)

2. Пациенты с хронической тяжелой недостаточностью митрального клапана и СН II, III, IV ФК по NYHA, при отсутствии тяжелой дисфункции ЛЖ (тяжелая дисфункция ЛЖ определяется как фракция выброса меньше 30%) и/или КСР больше 55 мм. (Уровень достоверности: B)

3. Асимптомные пациенты с хронической тяжелой митральной недостаточностью и легкой, умеренной дисфункцией ЛЖ, фракция выброса 30-60% и/или КСР больше или равно 40 мм. (Уровень достоверности: B)

4. Более показана пластика, чем протезирование митрального клапана у большинства пациентов с тяжелой хронической митральной недостаточностью, которым необходима операция, и пациенты должны быть направлены в хирургические центры с большим опытом по восстановлению МК. (Уровень достоверности: C)

КЛАСС IIА

1. Показана пластика МК у асимптомных пациентов с тяжелой хронической митральной недостаточностью и нормальной функцией ЛЖ (фракция выброса больше 60% и КСР меньше 40 мм), у которых вероятность хороших результатов пластики клапана больше 90 %. (Уровень достоверности: B)

2. Показано вмешательство на МК у асимптомных пациентов с тяжелой хронической митральной недостаточностью с нормальной функцией ЛЖ и пароксизмом фибрилляции предсердий. (Уровень достоверности: C)

3. Показано вмешательство на МК у асимптомных пациентов с тяжелой хронической митральной недостаточностью с сохраненной функцией ЛЖ и легочной гипертензией (систолическое давление ЛА больше 50 мм рт.ст. в покое или больше 60 мм рт.ст. при нагрузке). (Уровень достоверности: C)

4. Показано вмешательство на МК у пациентов с тяжелой хронической МР*, развившейся в результате первичной патологии митральных структур, симптомами III-IV ФК по NYHA и тяжелой дисфункцией ЛЖ (фракция выброса мене 30% или КСР больше 55 мм), которым больше подходит восстановление МК. (Уровень достоверности: C)

КЛАСС IIБ

КЛАСС III

1. Вмешательство на митральный клапан не показано асимптомным пациентам с митральной недостаточностью и нормальной функцией ЛЖ (фракция выброса более 60% и КСР менее 40 мм), у которых есть существенные сомнения о возможности пластики МК. (Уровень достоверности: C)

2. Изолированная операция МК не показана пациентам с легкой или умеренной митральной недостаточностью. (Уровень достоверности: C)

Своевременность оперативного вмешательства позволяет добиться хороших результатов хирургической коррекции пороков сердца, уменьшает степень оперативного риска и улучшает отдаленные результаты хирургического лечения.

Что такое недостаточность митрального клапана? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Верещагиной Н. В., врача общей практики со стажем в 28 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

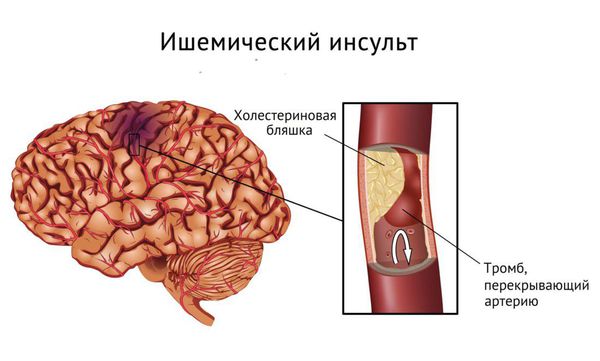

Патология проявляется слабостью, головокружением, ощущением нехватки кислорода и утомлением, так как при заболевании нарушается кровоснабжение головного мозга. Без лечения тяжёлая регургитация митрального клапана может стать причиной сердечной недостаточности и нарушений сердечного ритма (аритмии).

Причины митральной недостаточности:

Симптомы недостаточности митрального клапана

Симптомы заболевания:

Патогенез недостаточности митрального клапана

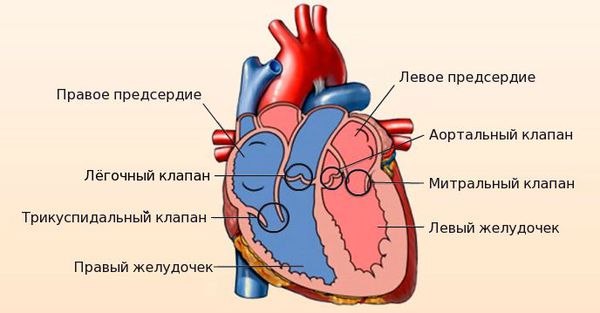

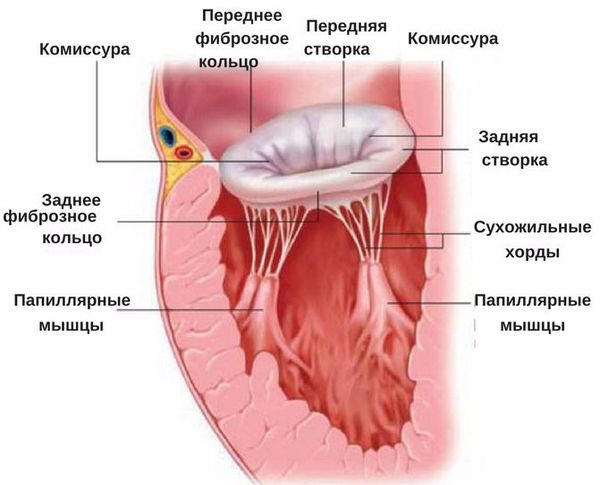

Сердце человека состоит из четырёх камер: правое и левое предсердия, правый и левый желудочки. Между предсердиями и желудочками расположены входные клапаны — трикуспидальный и митральный. На выходе из желудочков находятся похожие по строению выходные клапаны — лёгочный и аортальный.

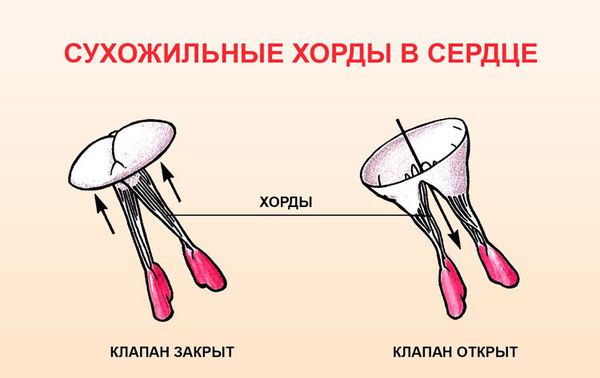

Клапаны имеют створки, которые открываются и закрываются во время сердечных сокращений. Иногда клапаны не открываются или не закрываются должным образом, при этом нарушается ток крови.

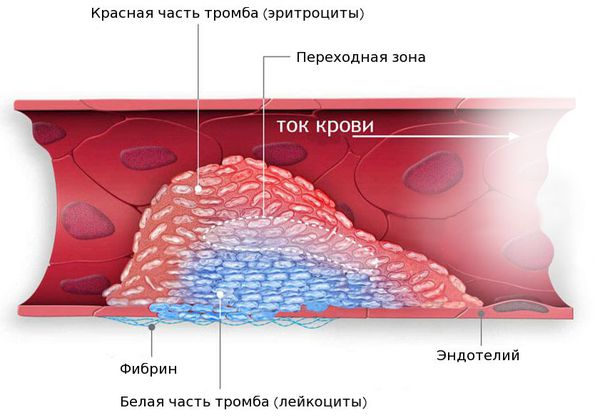

Митральный клапан состоит из двух створок и открывается, позволяя крови течь в левый желудочек. Затем клапан закрывается, чтобы кровь не текла обратно в левое предсердие. При митральной недостаточности этот клапан закрывается неплотно, в результате чего кровь попадает обратно в левое предсердие.

Классификация и стадии развития недостаточности митрального клапана

В течении заболевания выделяют три периода:

С учётом выраженности обратного тока крови выделяют четыре степени митральной недостаточности: с незначительной митральной регургитацией, с умеренной, выраженной и тяжёлой.

Стадии митральной недостаточности:

Осложнения недостаточности митрального клапана

Осложнения порока:

Диагностика недостаточности митрального клапана

При сборе анамнеза кардиолог уточняет:

Лечение недостаточности митрального клапана

При обострении заболевания необходим постельный режим. Также следует принимать препараты, содержащие магний и B6 по две таблетки три раза в день (например, «Магнелис»).

Если беспокоит частый пульс (более 80 ударов в минуту), то назначаются бета-адреноблокаторы, диуретики, антикоагулянты, нитроглицерин.

Если пациент страдает от приступов тревоги, то в качестве симптоматической терапии можно рекомендовать короткий курс феназепама на ночь.

Если развивается сердечная недостаточность и нарушается сердечный ритм, то проводят лечение бета-адреноблокаторами, диуретиками, ингибиторами ангиотензинпревращающего фермента, антикоагулянтами, блокаторами кальциевых каналов.

При значительной недостаточности митрального клапана показано оперативное лечение.

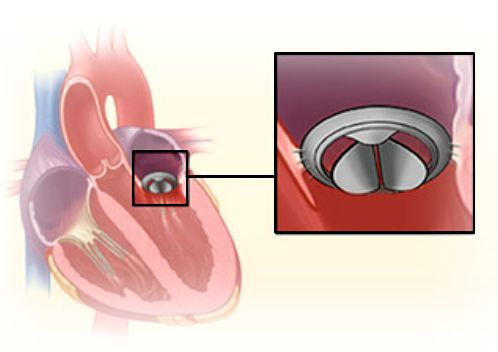

Основные хирургические методы коррекции митральной недостаточности:

Своевременное хирургическое вмешательство позволяет достичь хороших результатов и не допустить развитие осложнений.

Прогноз. Профилактика

При соблюдении рекомендаций врача прогноз благоприятный.

Для профилактики осложнений следует:

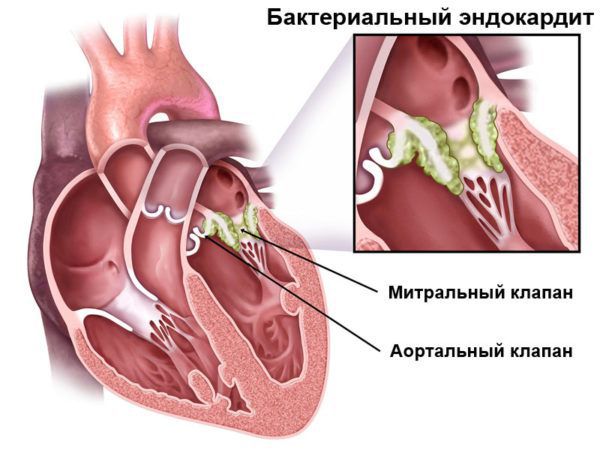

При ревматизме и после перенесённой ангины для профилактики недостаточности митрального клапана назначают антибиотик «Бициллин-3». Препарат подавляет развитие стрептококковой и стафилококковой инфекций.

После 40 лет всем пациентам, страдающим недостаточностью митрального клапана, необходимо контролировать уровни фибриногена, РФМК (растворимых фибринмономерных комплексов), D-димера (продукта распада фибрина). Эти анализы нужны для предотвращения тромбоэмболии лёгочной артерии и артерий внутренних органов. При повышении вышеуказанных показателей назначают антикоагулянты.

Если недостаточность митрального клапана обнаружена у ребёнка и его беспокоит слабость, головокружение, расстройство внимания, то рекомендуется временно перейти на домашнее обучение. Таким детям следует избегать чрезмерных физических нагрузок, им разрешена только лечебная физкультура.

Если при проведении Эхо-КГ обнаружено сильное прогибание створок клапана, то необходима консультация у кардиохирурга. Восстановление клапана или его замена могут потребоваться при эндокардите, сердечной недостаточности, нарушениях ритма, сильных болях в грудной клетке, признаках застоя в лёгочной системе (одышке, уменьшении объёма вдоха и ощущении нехватки воздуха).

Ревматическая недостаточность митрального клапана (I05.1)

Версия: Справочник заболеваний MedElement

Общая информация

Краткое описание

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

— Подключено 300 клиник из 4 стран

Автоматизация клиники: быстро и недорого!

Мне интересно! Свяжитесь со мной

Классификация

Степень по данным ангиографии

Площадь потока митральной регургитации при цветовом допплеровском картировании

Небольшой поток центральной регургитации (менее 4 см 2 или менее 20% отверстия левого предсердия)

Промежуточные значения между легкой и тяжелой степенью митральной регургитации

«Vena contracta» шириной более 0,7 см с большим центральным потоком митральной регургитации (>40% площади левого предсердия) или эксцентричный поток митральной регургитации, поступающей в левое предсердие

«Vena contracta», ширина (см)

Количественные (полученные при эхоскопии или катетеризации полостей сердца) критерии

Объем регургитации (мл/сокращение)

Площадь потока регургитации, (см 2 )

Увеличение размеров левого желудочка

Увеличение размеров левого предсердия

Этиология и патогенез

Эпидемиология

Клиническая картина

Cимптомы, течение

В стадии компенсации митральной недостаточности субъективных ощущений не бывает. Больные могут выполнять значительную физическую нагрузку, и порок может быть выявлен случайно при медицинском осмотре.

Основные проявления:

5. При недостаточности митрального клапана чаще, чем при митральном стенозе, больных беспокоит ноющая, давящая, колющая боль в области сердца, не всегда связанная с физической нагрузкой.

При аускультации сердца определяется:

1. Ослабление или полное отсутствие I тона сердца, что обусловлено нарушением механизма захлопывания митрального клапана (отсутствием «периода замкнутых клапанов»), а также волной регургитации.

2. Акцент II тона над легочной артерией обычно выражен умеренно и возникает при развитии застойных явлений в малом круге кровообращения. Часто над легочной артерией выслушивается также расщепление II тона, связанное с запаздыванием аортального компонента тона, так как период изгнания увеличенного количества крови из левого желудочка становится более продолжительным.

3. Часто на верхушке сердца определяется глухой III тон, возникающий вследствие того, что увеличенное количество крови из левого предсердия усиливает колебания стенок желудочка.

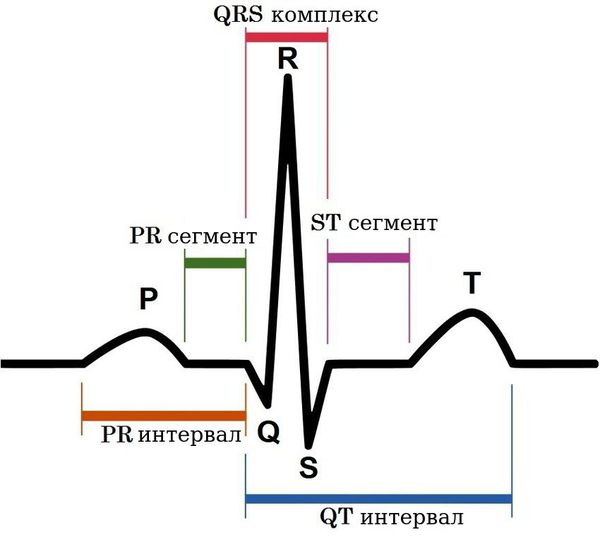

Диагностика

1. На электрокардиограмме при выраженной недостаточности митрального клапана наблюдаются признаки гипертрофии левого предсердия и левого желудочка в виде увеличенной амплитуды зубцов комплекса QRS в соответствующих отведениях, чаще в сочетании с измененной конечной частью желудочкового комплекса (уплощение, инверсия зубца Т, снижение сегмента ST) в тех же отведениях.

При развитии легочной гипертензии появляются признаки гипертрофии правого желудочка и правого предсердия. Мерцание предсердий выявляется у 30- 35% больных.

2. Фонокардиограмма. При записи с верхушки сердца амплитуда I тона значительно уменьшена. Интервал Q-I тон увеличивается до 0,07-0,08 с в результате повышения давления в левом предсердии и некоторого запаздывания захлопывания створок митрального клапана. Систолический шум записывается сразу после I тона и занимает всю систолу или большую ее часть. Амплитуда шума тем больше, чем более выражена недостаточность клапана.

6. Катетеризация полостей сердца позволяет выявить ряд ценных диагностических признаков. Давление в легочной артерии обычно повышено. На кривой легочно-капиллярного давления видна характерная картина недостаточности митрального клапана в виде увеличения волны V более 15 мм рт. ст. с быстрым и крутым падением после нее, что является признаком регургитации крови через отверстие митрального клапана.

При вентрикулографии Вентрикулография – метод рентгенологического исследования желудочков головного мозга или сердца с использованием контрастного вещества

можно наблюдать как контрастное вещество во время систолы левого желудочка заполняет полость левого предсердия. Интенсивность контрастирования последнего зависит от степени недостаточности митрального клапана.

Дифференциальный диагноз

Митральную регургитацию дифференцируют со следующими заболеваниями:

3. Легочная или трикуспидальная регургитация.

5. Дефект межпредсердной перегородки. Для дефекта межпредсердной перегородки характерны указания в анамнезе на повторные пневмонии. Систолический шум выслушивается слева от грудины во втором-третьем межреберье, проводится лучше к основанию сердца и на сосуды. ЭКГ определяет отклонение электрической оси сердца вправо, выявляются гипертрофия правого предсердия и правого желудочка. Часто отмечается неполная блокада правой ножки предсердно-желудочкового пучка. Гипертрофия правого предсердия и правого желудочка обнаруживается и при рентгенологическом исследовании.

Осложнения

Лечение

Специфические консервативные методы лечения митральной недостаточности отсутствуют. Развивающуюся сердечную недостаточность лечат общепринятыми методами.

По показаниям назначают мочегонные препараты, периферические вазодилататоры (в том числе ингибиторы АПФ), блокаторы β-адренорецепторов (в том числе карведилол), сердечные гликозиды, антикоагулянты.

Показано ограничение физических нагрузок, ограничение потребления натрия.

В поздних стадиях для уменьшения вероятности венозного тромбоза и легочной эмболии назначают антикоагулянты и рекомендуют бинтовать ноги эластичными бинтами.

Хирургическая коррекция недостаточности левого предсердно-желудочкового клапана предполагает замену клапана подходящим протезом или клапанной тканью.

Показания к операции при тяжелой хронической митральной регургитации, обусловленной органическим поражением клапана

| Показания | Класс |

|---|---|

| «Симптомные» пациенты с фракцией выброса (ФВ) левого желудочка > 30% и конечно-систолическим размером (КСР) | IB |

| «Бессимптомные» пациенты с дисфункцией левого желудочка (КСР > 45 мм* и/или ФВ левого желудочка | IC |

| «Бессимптомные» пациенты с сохраненной функцией левого желудочка и фибрилляцией предсердий (ФП) или легочной гипертензией (систолическое давление в легочной артерии > 50 мм рт. ст. в состоянии покоя) | IIaC |

| Пациенты с тяжелой дисфункцией левого желудочка (ФВ левого желудочка 55 мм) | IIaC |

| «Бессимптомные» пациенты с сохраненной функцией левого желудочка, высокой вероятностью стойкого эффекта клапанносберегающей операции с низким риском хирургического вмешательства | IIbB |

| Пациенты с тяжелой дисфункцией левого желудочка (ФВ левого желудочка 55 мм), рефрактерные к медикаментозной терапии с низкой вероятностью выполнения клапанносберегающей операции, без тяжелых сопутствующих заболеваний | IIbC |

Лечение бессимптомных больных остается областью различных противоречий, где показания к хирургическому лечению зависят от стратификации риска, возможности восстановления клапана.

Прогноз

Госпитализация

Профилактика

Вторичная профилактика острой ревматической лихорадки направлена на предотвращение рецидивов заболевания. Применяют препараты пролонгированного действия: бициллин-1 (бензатинпенициллин, экстенциллин) и бициллин-5.

Бициллин-1 является менее аллергичным и дольше сохраняется в необходимой концентрации (21 день против 7-14 дней у бициллина-5).

Что такое пролапс митрального клапана? Причины возникновения, диагностику и методы лечения разберем в статье доктора Карченова Е. В., кардиолога со стажем в 37 лет.

Определение болезни. Причины заболевания

Из предсердий кровь должна поступать в желудочки сердца. Однако при определённой величине прогиба створки возможна митральная регургитация — обратный ток крови из желудочка в предсердие. Это может вызвать увеличение полости предсердия, повышенное гидростатическое давление и нагрузку на него.

Распространённость пролапса митрального клапана

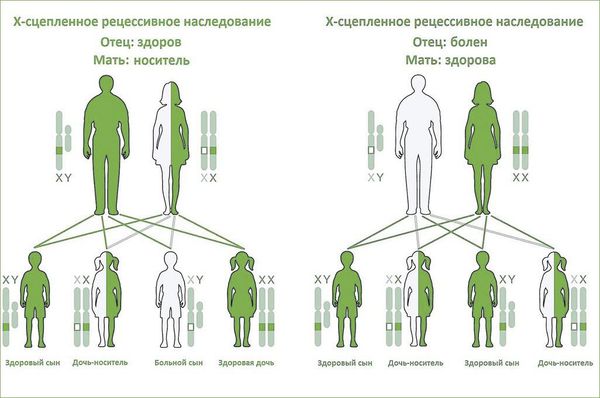

Выделяют первичный (врождённый) пролапс митрального клапана и вторичный (приобретённый). Первичный ПМК бывает семейным (наследственным) или несемейным (случайным).

Причины пролапса митрального клапана

Отмечается увеличение частоты случаев пролапса митрального клапана, ассоциированных со вторичным дефектом межпредсердной перегородки и/или левосторонними атриовентрикулярными дополнительными проводящими путями, а также с наджелудочковыми аритмиями.

Вторичным считают прогиб створки митрального клапана, который возникает в результате воспаления или повреждения окружающих тканей и самого клапана. ПМК вторичной природы может быть следствием различных состояний:

Симптомы пролапса митрального клапана

Болевой синдром в груди чаще сосредоточен в области сердца, бывает длительным, в отличие от стенокардии, он не связан с физической нагрузкой. Пациенты обычно описывают острые, «колющие» боли, однако обычно они не являются предвестниками тяжёлого состояния.

Симптомы врождённого и приобретённого ПМК

При врождённом пролапсе митрального жалоб у пациентов может не быть вовсе или они незначительны и не сильно беспокоят.

Приобретённый пролапс митрального клапана возникает после тяжёлых заболеваний: ишемической болезни сердца, инфаркта миокарда, ревматических заболеваний сердца, инфекционного септического эндокардита и в редких случаях при травме грудной клетки. Отдельных жалоб из-за пролапса митрального клапана может не быть, но пациента беспокоят симптомы основных болезней, например одышка при небольшой физической нагрузке и отёки.

Симптомы пролапса митрального клапана у детей

Симптомы ПМК у детей те же, что и у взрослых: повышенная утомляемость, психоэмоциональная неустойчивость и ощущение перебоев в работе сердца.

Патогенез пролапса митрального клапана

Строение митрального клапана [3] [4]

Многочисленными исследованиями показано, что митральный клапан в норме состоит из трёх зон, расположенных от кольца клапанного отверстия до свободного края клапана:

Механизм развития ПМК различен при первичных и вторичных пролапсах. При первичной патологии прогиб створок митрального клапана происходит из-за избыточности ткани створки и включает в себя как неизменённые, так и деформированные участки створок. Основные особенности внутреннего строения при первичном пролапсе митрального клапана:

Всё это приводит к тому, что в период систолы под влиянием внутрижелудочкового давления створки прогибаются в сторону левого предсердия. По мере взросления человека увеличивается нагрузка на все органы, в том числе и на клапаны сердца. Так как ткани митрального клапана имеют более «хрупкое» строение, у людей с генетически обусловленными особенностями клапан начинает провисать, хорды, которые его удерживают, утолщаются или удлиняются. В результате кровь движется в обратном направлении (регургитация) из желудочка в предсердие.

В связи с вегетативной дисфункцией ( нарушением регулирования сосудистого тонуса) у пациентов появляются боли в области сердца, нарушения ритма, нестабильное артериальное давление, липотимии (предвестники обмороков — слабость, бледность, нарушение потоотделения), гипервентиляционный (одышка) и астенический синдромы.

При вторичном пролапсе имеется поверхностный фиброз (уплотнение, рубцевание) створок клапана, истончение и/или удлинение хорд и нарушение желудочковой жёсткости. При этом сами «листочки» клапана теряют эластичность из-за недостатка фиброэластина. Уплотняется мышечное кольцо клапана, в результате чего размер отверстия и площадь створок клапана перестают совпадать. Это приводит к обратному «забросу» крови, недостаточности митрального клапана, от степени которой зависит состояние и самочувствие человека.

Классификация и стадии развития пролапса митрального клапана

Пролапс классифицируют по степени прогиба (пролапса) створок клапана:

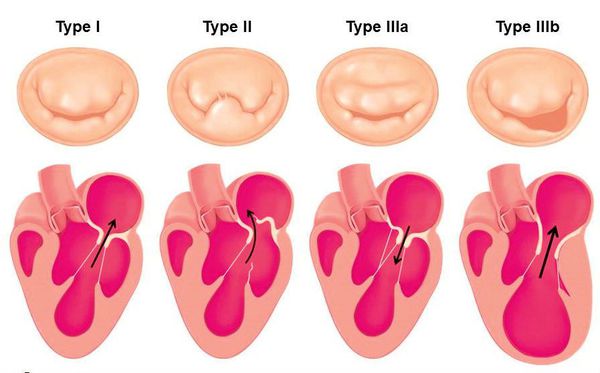

На прогноз клинического течения пролапса митрального клапана влияет наличие и степень митральной регургитации. Согласно Клиническим рекомендациям, утверждённым Министерством здравоохранения Российской Федерации в 2016 году, для оценки типа и степени митральной регургитации применяется анатомо-функциональная классификация по Карпантье [12] :

Тип I. Нормальная подвижность створок:

Тип II. Прогибание створок:

Тип III. Ограничение подвижности створок.

Тип IIIА. Нормальные сосочковые мышцы:

Тип IIIБ. Аномалия сосочковых мышц:

При пролапсе митрального клапана может развиваться митральная недостаточность. Она бывает первичной и вторичной:

В зависимости от степени регургитации выделяют 4 степени митральной недостаточности:

Диагностируют и оценивают степень тяжести регургитации при проведении эхокардиографии с помощью специальных программ.

Осложнения пролапса митрального клапана

Наиболее тяжёлыми осложнениями пролапса митрального клапана являются:

Несмотря на то, что у мужчин пролапс митрального клапана встречается реже, тяжесть осложнений этого заболеваний у них более выражена. Этот факт требует дальнейшего изучения, так как его причина неизвестна.

Диагностика пролапса митрального клапана

Критерии постановки диагноза

Пролапс митрального клапана чаще всего диагностируется неинвазивными методами обследования — врач учитывает жалобы пациента и наследственность. Но окончательный диагноз устанавливается с помощью трансторакальной эхокардиографии.

Инструментальные методы диагностики

При аускультативном обследовании (выслушивании сердца) с помощью стетоскопа врач может услышать характерный систолический щелчок и/или поздний систолический шум над верхушкой сердца. В положении пациента стоя систолические щелчок и шум появляются в начале систолы (сокращения). В положении пациента лежа или сидя на корточках эти звуковые феномены уменьшаются.

На электрокардиограмме можно обнаружить неспецифические изменения сегмента ST и зубца Т в отведениях III и aVF. При наличии пролапса митрального клапана на ЭКГ можно диагностировать феномен предвозбуждения («синдром укороченного PQ»), наджелудочковые (предсердные) тахикардии, желудочковую экстрасистолию.

Рентгенограмма грудной клетки может быть вариантом нормы или обнаружить признаки сглаженного лордоза («прямая спина»). Расширение сердца может быть диагностировано у некоторых больных с очень маленьким переднезадним размером грудной клетки.

Трансторакальная эхокардиография ( Эхо-КГ). Проводится с помощью ультразвукового датчика, поставленного врачом на определённые точки грудной клетки. Является самым важным рутинным методом обследования в диагностике пролапса митрального клапана. К отличительным и важным эхокардиографическим признакам данной патологии относят прогиб задней или обеих створок митрального клапана в полость левого предсердия в середине систолы, в позднюю систолу или во всю систолу. Чаще встречается прогиб (провисание) митрального клапана в середине систолы, что соответствует данным, получаемым при аускультации и при ангиографии.

Существуют и другие эхокардиографические признаки, они неспецифические, но высокочувствительные:

Трансторакальную эхокардиографию рекомендуется проводить каждые 6-12 месяцев всем бессимптомным пациентам с умеренной или тяжёлой митральной регургитацией. Это необходимо, чтобы оценить фракцию выброса (насосную функцию сердца, в норме она должна быть не менее 55 %) и конечный систолический размер.

Чреспищеводная эхокардиография. Это ультразвуковое исследование, при котором датчик вводится в пищевод. Показано только при отсутствии противопоказаний в следующих случаях:

Разновидностью пролапса является так называемый болтающийся клапан (floppy mitral valve). Обычно он обнаруживается при разрыве хорд или отрыве папиллярной мышцы (чаще встречается при остром инфаркте миокарда). При эхокардиографии в В-режиме отчётливо видно свободно перемещающуюся сосочковую мышцу и «болтающуюся» створку митрального клапана. Створка совершает неправильные, произвольные движения в диастолу (период расслабления сердечной мышцы) и «проваливается» в полость левого предсердия в систолу желудочков. В М-режиме характерными эхокардиографическими признаками такого клапана является наличие:

Радионуклидная равновесная вентрикулография проводится для оценки фракции выброса и оценки степени тяжести сердечной недостаточности. Метод основан на внутривенном введении радионуклида с фиксацией его на эритроцитах крови и последующей количественной оценкой сократительной способности сердца.

Дифференциальная диагностика

Стратегия и тактика ведения пациента зависит от происхождения пролапса — врождённый он или приобретённый, поэтому дифференциальная диагностика проводится только между этими типами пролапса митрального клапана.

Лечение пролапса митрального клапана

При неосложнённом пролапсе митрального клапана лечение в большинстве случаев не требуется. В том числе лечение не назначают при колющих болях в области сердца и простых аритмиях. Пациенту рекомендуется обычный образ жизни, регулярные физические нагрузки, клинический контроль каждые 3-5 лет. Полезными аэробными нагрузками являются плавание, ходьба в быстром темпе, особенно «скандинавская», лыжи и велосипед.

В каких случаях требуется лечение ПМК

Медикаментозное лечение пролапса митрального клапана назначается при определённых клинических проявлениях. Больному с приступами сердцебиения, влияющими на функцию сердца, можно назначить препарат из группы β-адреноблокаторов. Если при перемене положения тела случаются потери сознания (ортостатические коллапсы), советуют увеличить количество жидкостей и соли.

Больному с перенесённой транзиторной ишемической атакой и ишемической болезнью сердца рекомендуется профилактическая доза ацетилсалициловой кислоты (выбирается лечащим врачом).

Больным с тяжёлой митральной недостаточностью и фибрилляцией предсердий (мерцательной аритмией) рекомендуется назначение противосвёртывающей (антикоагулянтной) терапии, рассматривается способ хирургического лечения ПМК.

При тяжёлой митральной недостаточности, которая чаще всего возникает при растяжении или отрыве хорд митрального клапана, проводится реконструктивное хирургическое лечение. Операция, как правило, восстанавливает рабочие функции сердца. Хирургическое вмешательство на митральном клапане зависит от особенностей работы сердца у конкретного пациента и состояния его клапана. Возможно проведение реконструкции митрального клапана, протезирования клапана с сохранением части или всего митрального аппарата и протезирование с удалением митрального аппарата.

Людям с высоким операционным риском проводится полностью эндоскопическая клапаносохраняющая операция (т. е. без разреза на грудной клетке, через сосуды) с помощью инновационной технологии 3D-визуализации (в России — с 2018 года, НМИЦ им. акад. Е. Н. Мешалкина).

Как лечить ПМК при дисплазии соединительной ткани

Пациентам следует принимать курсами препараты, которые стимулируют образование коллагена: аскорбиновую кислоту, витамины группы В, магний оротат (но его не назначают пациентам младше 16 лет), хондропротекторы, некоторые БАДы и препараты с фосфорными соединениями.

Прогноз. Профилактика

Прогноз заболевания в целом благоприятный, однако важным является клиническое наблюдение за пациентами. Целью динамического клинического наблюдения является оценка степени недостаточности митрального клапана.

При отсутствии митральной недостаточности и бессимптомном течении достаточно повторять допплерэхокардиографию каждые 3-5 лет.

Пациентам, у которых есть выраженная митральная регургитация, миксоматозная дегенерация, увеличение створок, удлинение хорд, фракция выброса левого желудочка менее 50 %, необходимо каждые 6 месяцев проводить ЭКГ и эхокардиографию, а также мониторирование ЭКГ по Холтеру. При необходимости выполняется чреспищеводная эхокардиография.

Наличие пролапса митрального клапана часто не нарушает физическую выносливость, поэтому среди людей с пролапсом митрального клапана и гипермобильными суставами можно встретить известных спортсменов, цирковых акробатов, артистов балета.

Однако не всем людям с ПМК разрешены занятия спортом. Спортивные нагрузки не рекомендуются больным с пролапсом митрального клапана, у которых выявлено более одного из следующих признаков:

Таким лицам можно рекомендовать аэробные нагрузки, бильярд, гольф, боулинг и стрельбу.

Может ли измениться прогноз при ПМК

Прогноз может ухудшиться при чрезмерных физических нагрузках и частых нелеченых инфекциях. В результате степень пролапса может усилиться и появляются признаки сердечной недостаточности.