латентный период нистагма что это

Латентный период нистагма что это

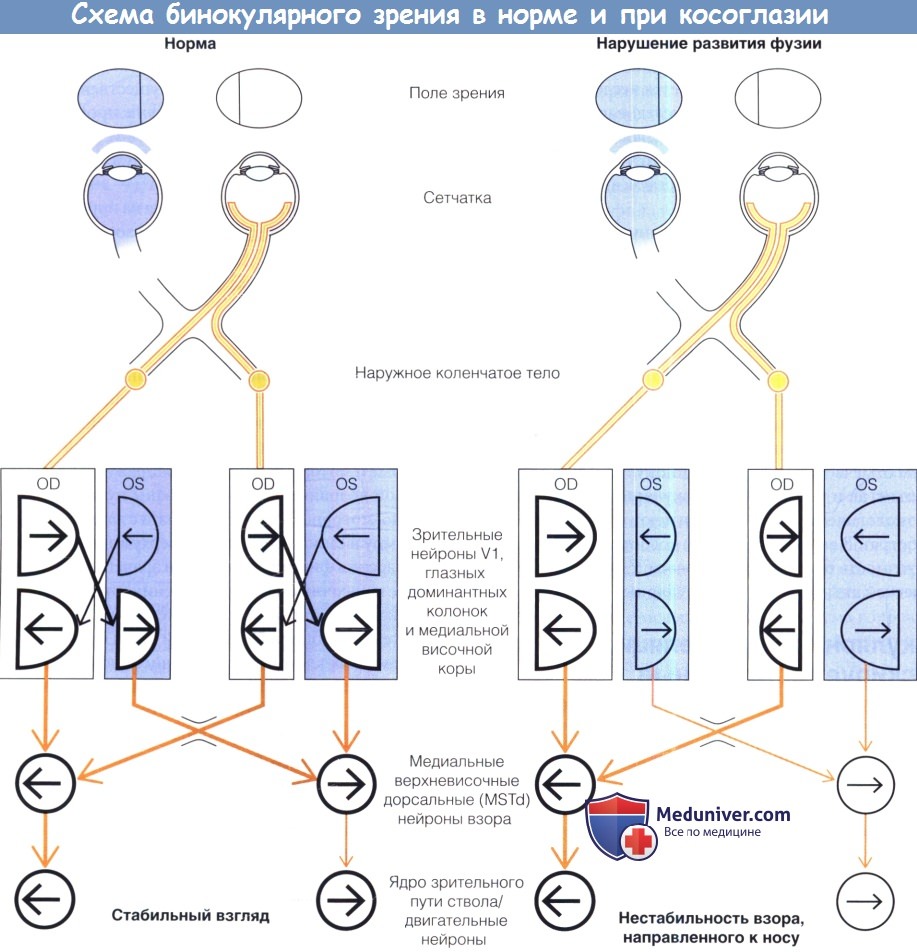

Латентный нистагм возникает как побочное следствие нарушения развития фузии в младенческом возрасте и представляет собой афферентное расстройство зрительного пути. Поскольку нарушение развития фузии — в форме косоглазия и амблиопии — встречается часто, латентный нистагм является преобладающей формой патологического нистагма. Мы изучали пациентов и обезьян с нарушениями развития фузии. Мы продемонстрировали, что утрата бинокулярных связей в пределах зоны V1 (стриарная кора) в первые месяцы жизни — необходимая и достаточная причина латентного нистагма.

Тяжесть латентного нистагма возрастает с увеличением времени существования бинокулярной декорреляции и степени потери связей зоны V1. Если декорреляция сохраняется в течение периода, эквивалентного 2-3 месяцам развития человека, частота латентного нистагма составляет 100%. Возникшее в зоне V1 нарушение развития бинокулярности распространяется по нисходящим путям на экстрастриарные зоны коры головного мозга, регулирующие содружественные движения глаз (особенно верхние медиальные височно-дорсальные (MSTd, medial superior temporal-dorsal) нейроны).

Стабильность содружественных движений глаз обеспечивается сбалансированностью бинокулярной активности MSTd-нейронов правого и левого полушарий головного мозга. Нарушение развития фузии в младенческом возрасте приводит к появлению дисбаланса монокулярной активности.

Если входящая импульсация от одного глаза доминирует, а от другого — подавляется, увеличивается активность MSTd-нейронов одного полушария. Под воздействием нисходящих импульсов, идущих через проекции в ипсилатеральном ядре зрительного тракта глаза содружественно отклоняются в ту же сторону. При фиксации взора дисбаланс стимуляции со стороны MSTd-нейронов проявляется отклонением траектории латентного нистагма в носовую сторону.

Латентный нистагм является причиной диссоциированной вертикальной девиации и диссоциированной горизонтальной девиации. Вертикальная вергенция амортизирует (компенсирует) латентный нистагм, но вызывает развитие диссоциированной вертикальной девиации. Ослабление амортизирующей латентный нистагм конвергенции вызывает проявление латентной экзодевиации или диссоциированной горизонтальной девиации. Аномальные положения головы (поворот и наклон) также позволяют компенсировать (амортизировать) латентный нистагм.

Латентный нистагм — часто встречающийся у людей и приматов подтип патологического нистагма. Он тесно связан с нарушениями развития бинокулярности в младенческом возрасте, вследствие косоглазия или амблиопии.

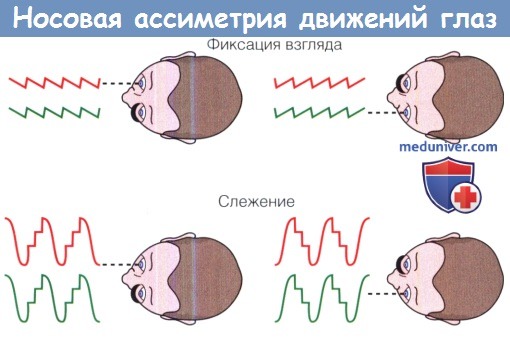

Латентный нистагм характеризуется содружественными горизонтальными медленнофазными движениями глаз, направленными в сторону носа относительно фиксирующего глаза. Если меняется фиксирующий глаз, направление медленнофазных движений сразу же меняется на противоположное: влево при фиксации правым глазом и вправо при фиксации левым глазом. Выраженность нистагма (и его заметность во время клинического исследования) увеличивается при прикрывании одного глаза, вследствие чего и возникло определение «латентный». Если нистагм заметен, когда оба глаза открыты, его называют манифестным латентным нистагмом.

Латентный нистагм следует отличать от врожденного нистагма («идиопатического инфантильного») (или синдром инфантильного нистагма) по признаку немедленного изменения направления колебаний при перемене фиксирующего глаза. При окулографии эти состояния дифференцируются также по траектории и скорости движений: при латентном нистагме отмечается линейная траектория и уменьшение скорости движений, тогда как при врожденном нистагме/синдроме инфантильного нистагма регистрируется увеличивающаяся скорость и маятникообразная траектория движений. При окулографии или при осмотре под большим увеличением на щелевой лампе или с помощью офтальмоскопа зачастую выявляются синхронные мелкие торзионные движения.

Наши представления о клинических проявлениях латентного нистагма были упорядочены в работах Dell’Osso et al., описавших историческое развитие терминологии, касающейся латентного нистагма. В 1872 г. Faucon впервые описал манифестный латентный нистагм. В 1912 г. Fromaget и Fromaget предложили термин «nystagmus latent». В 1931 г. Sorsby выполнил обзор этих ранних сообщений. Оксюморон «манифестный латентный» нистагм был предложен в 1947 г. Kestenbaum, который подчеркивал, что латентный нистагм часто наблюдается у пациентов с косоглазием при взгляде двумя глазами.

Хотя инфантильная эзотропия — наиболее частая сопутствующая латентному нистагму аномалия, любые нарушения, препятствующие развитию бинокулярной фузии в мла денческом возрасте, например, монокулярная или тяжелая бинокулярная депривация вызывают латентный и манифестный латентный нистагм. Классификация Комитета по исследованию движений глаз и косоглазия Национального института здоровья (NIH Committee on Eye Movement and Strabismus, CEMAS) рекомендует заменить термины латентный/манифестный латентный нистагм на этиологический описательный термин «нистагм нарушения фузии».

а) С развитием фузии исчезают носовые девиации зрительной коры. Постнатальное развитие бинокулярных сенсорных и двигательных функций у здоровых младенцев приматов протекает параллельно развитию здоровых младенцев человека, но в меньшем временном масштабе; одна неделя развития обезьяны приблизительно соответствует одному месяцу развития человека. Бинокулярная диспарантная чувствительность и бинокулярная фузия у новорожденных человека и обезьян отсутствует. Стереопсис у человека возникает внезапно в течение первых 3-5 месяцев после рождения, а у обезьян в течение первых 3-5 недель жизни, и достигает взрослых уровней чувствительности.

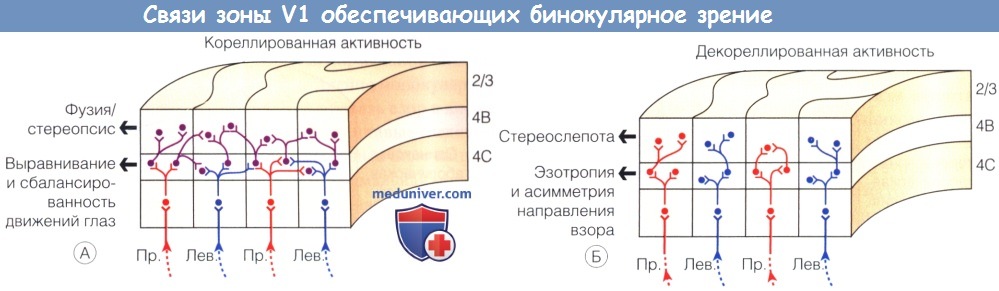

Горизонтальные связи аксонов V1 играют ключевую роль в развитии фузии и возникновении ее нарушений. Бинокулярность у приматов развивается с возникновением горизонтальных связей между глазными доминантными колонками зоны V1, представляющими разные глаза. Эти связи в первые недели жизни еще незрелы и осуществляют грубые, слабые бинокулярные реакции. Созревание бинокулярных связей требует скоррелированной (синхронной) активности геникулостриарных структур правого и левого глаза. Декорреляция входящих сигналов, вызываемая отсутствием бинокулярной корреспонденции, в течение нескольких дней приводит к исчезновению горизонтальных связей в зоне V1 котят. Аналогичные дефекты возникают в зоне V1 в течение нескольких недель у обезьян, а у детей — в течение нескольких месяцев. Бинокулярная декорреляция также способствует интерокулярной супрессии, создавая еще одно препятствие развитию фузии.

В первые месяцы жизни человека и первые недели жизни обезьян при регистрации монокулярных ЗВП движения отмечается носовисочная асимметрия. При монокулярных тестах на зрительное предпочтение выявляется более высокая перцептивная чувствительность движений, направленных в носовую сторону. При записи траектории монокулярных следящих и оптокинетических движений также отмечается предпочтение объектов, движущихся в сторону носа. Такие проявления «носовой» асимметрии восприятия движущихся объектов выражены до возникновения сенсорной фузии и стереопсиса, после чего неизменно ослабевают. Они сохраняются в скрытой форме у здоровых взрослых людей, и выявляются только при использовании специфических монокулярных стимулов.

Если нормальному развитию бино-кулярности препятствует нарушение выравнивания глаз или монокулярная депривация, проявления «носовой» асимметрии сохраняются и становятся заметными. Отклонение взгляда к носу—ключевой признак синдрома нарушения развития фузии. Другие характерные проявления — отсутствие стереопсиса, интерокулярная супрессия, косоглазие и мелкоамплитудные торзионные/вертикальные осцилляции глаз.

Латентный нистагм при фиксации взгляда: при взгляде правым глазом в медленную фазу оба глаза смещаются в сторону носа,

после чего для восстановления фовеолярной фиксации следуют быстрофазовые микросаккады, направленные в височную сторону.

После фиксации левым глазом направление нистагма сразу же изменяется на противоположное, таким образом в медленную фазу движения направлены в носовую сторону относительно фиксирующего глаза.

Следящие движения/оптокинетический нистагм: при взгляде одним глазом отмечается асимметрия горизонтальных плавных следящих движений.

Плавные (нормальные) следящие движения наблюдаются при движении объекта в носовую сторону поля зрения.

При движении объекта в височную сторону траектория следящих движений меняется по типу «зубчатого колеса» (малой амплитуды—аномальные).

Движения глаз содружественные, при перемене фиксирующего глаза направление асимметричных движений сразу же меняется на противоположное таким образом,

что нормальные следящие движения всегда направлены в носовую сторону поля зрения.

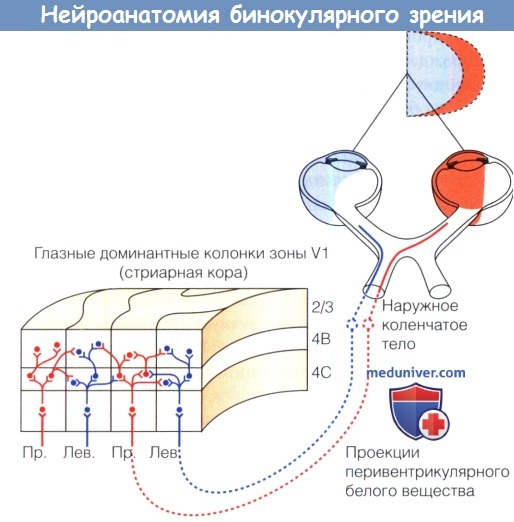

Монокулярные ретиногеникулярные проекции левого глаза (височная сетчатка—носовая половина поля зрения)

и правого глаза (носовая сетчатка—височная половина поля зрения) остаются разделенными до и в пределах принимающего их слоя глазных доминантных колонок зоны V1, слой 4С (стриарная зрительная кора).

Бинокулярное зрение становится возможным благодаря горизонтальным связям в вышележащих слоях 4В и 2/3 между глазными доминантными колонками,

представляющих разные глаза (а также в нижележащих слоях 5/6, не показанных на рисунке).

Пути от правого глаза—красные; пути от левого глаза—синие.

Зона V1 здоровых приматов характеризуется одинаковым количеством монокулярных и бинокулярных связей.

У приматов с косоглазием связи преимущественно монокулярные (т.е. наблюдается уменьшение числа бинокулярных связей).

Пути от правого глаза — красные; от левого глаза — синие; бинокулярные — фиолетовые.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Автор:

Механизмом развития нистагма является нарушение периферического органа (глазного яблока, нервов глазодвигательных мышц, лабиринта в периферической части вестибулярного аппарата и идущего от него нерва), либо головного мозга.

Длительное существование нистагма, даже когда он появляется в результате поражения ЦНС и вестибулярного аппарата, приводит к неминуемому снижению остроты зрения, так как в мозг от глаз не поступает нормального изображения предметов.

Причины возникновения

Нистагм принято подразделять на врожденный и приобретенный:

Врожденная патология, встречается достаточно редко. Она передается по наследству или возникает вследствие родовых травм и внутриутробных инфекций, дающих толчок к развитию неполной атрофии зрительного нерва, косоглазия, дистрофии сетчатки, дальнозоркости, астигматизма, близорукости.

Приобретенный нистагм может развиться вследствие:

Маятникообразные движения глаз зачастую вызывают поражения головного мозга, а именно: мозжечка, ствола мозга, моста, среднего мозга, области турецкого седла, гипофиза, ромбовидной ямки, продолговатого мозга.

При этом, направление непроизвольного движения глаз может говорить о локализации поражения:

При диагностике, для более точного установления уровня поражения, невролог также должен оценивать скорость движений глазного яблока и их амплитуду.

Виды нистагма

По направлению колебательных движений глаз, заболевание делится на:

О том, в какую именно сторону направлен нистагм, нужно судить по быстрой его фазе.

Если движения глаз однотипны, нистагм называют ассоциированным, если разные – диссоциированным.

Нистагм различают и по локализации поражения:

1. Вестибулярный. Причины его обусловлены патологиями отдела головного мозга, в который поступает информация от вестибулярного аппарата, а также заболеванием самого лабиринта (периферического вестибулярного аппарата). Подобный нистагм можно вызвать вращением тела, а также калорической пробой (залить в ухо холодную или теплую воду определенной температуры). Он может возникать и спонтанно, сопровождаясь тошнотой и головокружением.

2. Центральный. Такой нистагм развивается при травматических, дистрофических, опухолевых либо воспалительных поражениях мозжечка, структур в задней черепной ямке, подкорковых и корковых центров регуляции движений глаз.

Также существуют и иные классификации.

Симптомы нистагма

Нистагм характеризуется движениями глазного яблока, которое возникает самопроизвольно или после некой провокации. Движения бывают маятникообразными (туда – обратно) и продолжаются одинаковое количество времени в горизонтальной и вертикальной плоскости или по диагонали. Если в одну сторону движение глаза быстрее, чем в другую, то такой нистагм определяют, как толчкообразный.

Встречается и смешанный тип, при котором, когда человек смотрит вперед, возникают маятникообразные движения, но при взгляде в любую из сторон – толчкообразные.

Нистагм у детей

Нистагм у детей имеет свои существенные отличия:

1. Вероятность наличия заболевания у ребенка существует, если малыш к 4-й неделе жизни не фиксирует взгляд. Данный тип патологии носит врожденный характер и обусловлен воздействием на детский мозг неблагоприятных факторов во внутриутробном периоде развития или генетическим нарушением иннервации глазодвигательных мышц. Подобное состояние имеет следующие характеристики:

2. Рано приобретенный нистагм, обусловлен патологией обоих глаз, которая снижает центральное зрение. По симптоматике он схож с врожденным, но проявляется чуть позже. В этом случае, ребенок замечает подергивания глаз и это ему очень мешает.

3. Кивательный спазм – патологическое состояние, сопровождающее нистагм, которое развивается к 3-18 месяцам. Может быть невыясненной природы (и проходит к возрасту 3 лет), нередко обусловлен некой патологией (включая опухоли) головного мозга либо черепно-мозговых нервов. Нистагм при этом имеет мелкую амплитуду, высокую частоту и развивается в горизонтальной плоскости (иногда с вертикальными компонентами), сопровождается киванием головы.

4. Скрытый, латентный нистагм, развивается из-за инфантильного косоглазия, протекает без пареза взгляда вверх или вниз. Подобный нистагм при открытых глазах отсутствует, а появляется при снижении интенсивности освещения одного глаза и имеет горизонтальную направленность.

5. Детский нистагм нередко наблюдается и при альбинизме – генетическом заболевании, характеризующимся отсутствием пигмента в радужке.

Непроизвольные движения глаз у детей, также могут быть вызваны посттравматической энцефалопатией или быть первыми признаками болезни Меньера.

Диагностика нистагма

Возникновение нистагма требует обязательной консультации следующих специалистов: невролога, ЛОР-врача, офтальмолога, нейрохирурга. С применением таких методов исследования:

Лечение нистагма

Терапия состояния зависит от типа выявленной патологии:

В медицинском центре «Московская Глазная Клиника» все желающие могут пройти обследование на самой современной диагностической аппаратуре, а по результатам – получить консультацию высококлассного специалиста. Клиника открыта семь дней в неделю и работает ежедневно с 9 ч до 21 ч. Наши специалисты помогут выявить причину снижения зрения, и проведут грамотное лечение выявленных патологий.

Уточнить стоимость той или иной процедуры, записаться на прием в «Московскую Глазную Клинику» Вы можете по телефонам в Москве 8 (800) 777-38-81 8 (499) 322-36-36 (ежедневно с 9:00 до 21:00) или воспользовавшись формой онлайн-записи.

Нистагм

Нистагм – это патология, характеризующаяся непроизвольными колебательными движениями глаз. Клиническая симптоматика включает быстрые колебания глазных яблок в вертикальном, горизонтальном, реже – косом или круговом направлении. Нарушается аккомодационная способность, что проявляется зрительной дисфункцией. Для диагностики применяется объективное обследование, микропериметрия, электронистагмография, визометрия, рефрактометрия, компьютерная томография головного мозга. Консервативная терапия основывается на применении противосудорожных и противоэпилептических средств. Реже показана хирургическая коррекция положения глазного яблока.

Общие сведения

Нистагм – широко распространенная нозология в практической офтальмологии. Согласно статистическим данным, среди слабовидящих детей врожденную форму патологии диагностируют у 20-40% пациентов. Зачастую удается установить этиологию непроизвольных колебательных движений глаза. Идиопатический тип встречается с частотой 1:3000. Наиболее распространен горизонтальный нистагм, в то время как косой и вращательный варианты встречаются крайне редко. В общей структуре поражения органа зрения горизонтальный тип занимает 18%. Географические особенности эпидемиологии отсутствуют.

Причины нистагма

Врожденный нистагм возникает на фоне неврологических расстройств. О наследственной природе заболевания свидетельствует появление клинической симптоматики на фоне врожденного амавроза Лебера или альбинизма. Основные причины развития приобретенной формы:

Патогенез

В основе самопроизвольных движений глазных яблок лежит декомпенсация тонуса перепончатой части лабиринта внутреннего уха. В норме нервные импульсы генерируется одновременно с двух сторон и передаются с одинаковой скоростью, что позволяет глазам находиться в состоянии покоя или осуществлять содружественные движения. Повышение тонуса в лабиринте с определенной стороны ведет к развитию нистагма.

При поражении периферического и центрального отдела вестибулярного анализатора отмечается возникновение или изменение выраженности клинических проявлений при смене положения. Это связано с вторичным вовлечением в патологический процесс полукружных канальцев. Молекулярный механизм развития врожденного идиопатического нистагма до конца не изучен. Ученые полагают, что в его основе лежит мутация гена FRMD7, которая наследуется по Х-сцепленному типу. Однако в клинической практике также наблюдались случаи аутосомно-доминантного и аутосомно-рецессивного наследования.

Классификация

В зависимости от времени появления первых симптомов выделяют врожденный и приобретенный нистагм. К врожденной форме относится латентный и манифестно-латентный типы. Приобретенный вариант по этиологии классифицируют на нейрогенный и вестибулярный. С клинической точки зрения выделяют:

Симптомы нистагма

В большинстве случаев первые проявления заболевания возникают в раннем детском возрасте или с момента рождения. Симптомы приобретенной формы развиваются непосредственно после действия этиологического фактора. Пациенты предъявляют жалобы на повторяющиеся колебательные движения глаз. Направление колебаний может быть горизонтальным, вертикальным, реже – косым или циркулярным. Больному не удается сфокусироваться на рассматриваемом предмете. Нарушается способность адаптации к изменению внешних условий. Снижение зрительных функций вызвано не патологией клинической рефракции, а пониженным резервом аккомодации.

Пациент не может полностью остановить проявления нистагма, но величина колебаний несколько уменьшается при изменении направления взгляда, положения головы или максимальной фокусировке внимания на определенном объекте. Чтобы снизить выраженность клинической симптоматики, больной принимает вынужденное положение с наименьшей частотой движений. Распространены повороты головы в сторону или тортиколлис (наклон). Выбор положения определяется зоной относительного покоя, в которой снижается амплитуда движений и улучшается аккомодационная способность.

Симптомы наиболее заметны в стрессовых условиях, при волнении или усталости. На длительность проявлений влияет характер движений. При маятниковом типе продолжительность нистагма дольше, чем при толчкообразном варианте заболевания. Свойства колебательных движений могут меняться. Смену проявлений провоцирует появление объекта в поле зрения, изменение его размера или яркости. Определенную роль отводят фактору зрительного сосредоточения и даже настроению. Форму заболевания устанавливают по движениям глаз, которые доминируют в клинической картине.

Осложнения

Распространенное осложнение нистагма – вторичный альтернирующий сходящийся страбизм, который зачастую развивается у пациентов с диссоциированной формой. Характеристики косоглазия определяются течением основного заболевания. Патология сопровождается обратимой зрительной дисфункцией – амблиопией и смешанным астигматизмом. Приобретенный вариант осложняется рядом вестибулярных расстройств (головокружение, нарушение координации, головная боль). Из-за необходимости часто держать голову в вынужденном положении возможно развитие компенсаторной кривошеи. Лица с вестибулярным нистагмом в анамнезе склонны к рецидивирующему лабиринтиту.

Диагностика

Для постановки диагноза достаточно объективного обследования пациента. При наружном осмотре удается визуализировать непроизвольные движения глаз. Для определения направления нистагма больного просят сфокусировать взгляд на ручке или специальной указке. Офтальмолог проводит инструментом вверх, вниз, вправо и влево. По направлению быстрого компонента устанавливают форму поражения. Для изучения этиологии заболевания и выбора дальнейшей тактики ведения применяется:

Лечение нистагма

Лечебная тактика зависит от выраженности симптоматики и формы нистагма. Этиотропная терапия определяется основным заболеванием. Для устранения нистагма применяется:

Симптоматическое лечение основывается на очковой или контактной коррекции остроты зрения. Рекомендовано применение контактных линз, поскольку при движении глаза центр линзы смещается вместе с ним, зрительная дисфункция не развивается. В отдельных случаях проводят инъекции ботокса в орбитальную полость для ограничения мелкоразмашистых движений глаз.

Прогноз и профилактика

Прогноз для жизни и в отношении зрительных функций при нистагме благоприятный. Корректная терапия основного заболевания позволяет полностью устранить клинические проявления патологии. Специфическая профилактика не разработана. Неспецифические превентивные меры сводятся к своевременной диагностике и лечению поражений головного мозга, вестибулярного аппарата и органа зрения. При выявлении непроизвольных движений глазными яблоками у больных, принимающих противосудорожные или снотворные препараты, необходимо корректировать дозировку лекарственных средств.

Латентный период нистагма что это

а) Бинокулярная декорреляция любой этиологии запускает каскад латентного нистагма. Клинические исследования детей и взрослых с латентным нистагмом инспирировали серию поведенческих, физиологических и нейроанатомических исследований на приматах с латентным нистагмом, сопровождающимся инфантильным косоглазием, возникшим в силу естественных причин, или вызванным в ходе эксперимента. Обычно полученные результаты свидетельствовали о том, что частота и тяжесть латентного нистагма коррелируют с возрастом дебюта и длительностью существования бинокулярной декорреляции в младенческом возрасте.

Наиболее частая клиническая причина бинокулярной декорреляции — косоглазие, которое у младенцев человека в подавляющем большинстве случаев сходящееся (эзотропичное, конвергентное). Рано дебютирующая эзотропия встречается чаще эзотропии, их соотношение составляет 9:1. Эзотропия также является наиболее часто встречающейся формой естественным образом развивающегося косоглазия у приматов.

Однако длительная депривация бинокулярных стимулов любой этиологии в раннем младенческом возрасте (монокулярная врожденная катаракта, односторонняя дальнозоркость, близорукость или астигматизм высокой степени, кровоизлияние в стекловидное тело одного глаза у новорожденного, помутнение роговицы на одном глазу, плотные двусторонние катаракты, моделирование этого состояния у обезьян) могут вызывать бинокулярную декорреляцию; причиной может быть, в том числе, и монокулярная депривация (односторонняя амблиопия) или тяжелая бинокулярная депривация (двусторонняя амблиопия), а также тарзорафия (тонкие полупрозрачные веки обезьян имитируют врожденную катаракту, создавая диффузное освещение сетчатки, но препятствуют предметному зрению).

Утрата предметного зрения не является обязательным условием; у большинства младенцев людей и младенцев обезьян с косоглазием изначально отсутствует амблиопия и наблюдается альтернирующая фиксация. Необходимым и достаточным фактором является бинокулярная декорреляция, а не низкая острота зрения.

Длительность существования декорреляции, превышающая период, эквивалентный трем месяцам развития младенца человека, в 100% случаев приводит к латентному нистагму. Дефект входящих путей на первой неделе жизни вызывает развитие латентного нистагма, но также латентный нистагм развивается при возникновении нарушений и в момент возникновения нормальной фузии и стереопсиса (эквивалент 2-4-месячному возрасту младенцев человека). Тяжесть развившегося латентного нистагма коррелирует со степенью нарушения бинокулярных связей между глазными доминантными колонками разных глаз зоны V1 зрительной коры и выраженностью интерокулярной супрессии.

Из зоны VI идут связи в экстрастриарные зоны (зоны МТ/MST — медиальной височной/медиальной верхневисочной коры), играющие важную роль в фиксации взгляда и движениях глаз, в том числе плавных следящих движениях, оптокинетическом нистагме и коротколатентных реакциях слежения глаз.

б) Нарушения в зоне V1 вызывают дисфункцию в медиальной височной/медиальной верхневисочной коре. Зрительные зоны V1, V2 (престриарная кора), МТ (medial temporal — медиальная височная) и MST (medial superior temporal — височная верхнемедиальная) коры головного мозга являются основными компонентами пути содружественных движений глаз. У здоровых приматов каждая из этих зон содержит пространственно селективные бинокулярные нейроны. Медиальная височная кора каждого полушария регулирует направление взора ипсиверсивного глаза. От височной верхнемедиальной коры идут нисходящие связи к глазодвигательным ядрам ствола, управляющим движениями глаз: ядру зрительного тракта (NOT), медиальному вестибулярному ядру и взаимосвязанным ядрам отводящего и глазодвигательного нервов. Возможно, у приматов роль субкортикальных входящих путей к ядру зрительного тракта невелика. Основной путь — церебральный, от височной верхнемедиальной коры к стволу головного мозга.

Доминирующая роль кортикального пути и минимальное значение субкортикального пути подтверждается исследованиями детей. С помощью лучевых методов исследования зрительной коры в комбинации с окулографией удалось установить, что у младенцев с церебральной слепотой отсутствуют следящие движения или оптокинетический нистагм, вызываемые зрительной стимуляцией.

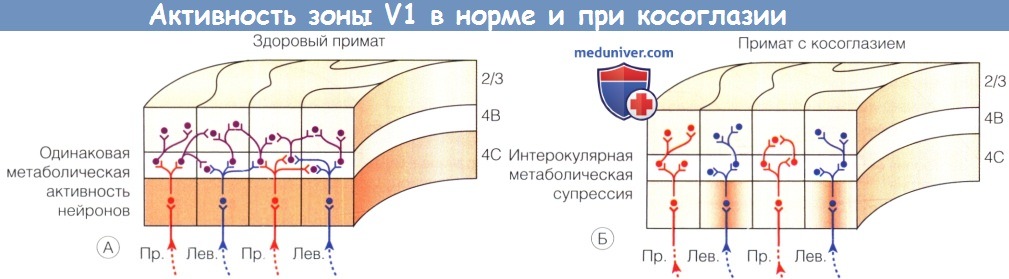

Предполагалось, что одним из механизмов возникновения асимметрии взора может быть преобладание «носовых» нейронов в зоне V1 зрительной коры и их влияние на медиальную височную зону при незрелости коры и при косоглазии. Однако исследования ответов нейронов зон VI, V2 и медиальной височной коры на движущиеся в разном направлении и бинокулярные стимулы младенцев обезьян, а также обезьян с рано дебютировавшим косоглазием не выявили преобладания нейронов, селективно реагирующих на движения в носовом направлении. У животных с косоглазием отмечается ослабление бинокулярных (возбуждающих) ответов и усиление интерокулярной супрессии. Эти физиологические аномалии имеют нейроанатомический субстрат. В зоне V1 обезьян с косоглазием отмечается недостаточность бинокулярных связей и подавление метаболической активности интерокулярных структур.

в) Бинокулярная декорреляция демаскирует врожденные монокулярные носовые отклонения. Латентный нистагм всегда связан с аномальным бинокулярным развитием в младенческом возрасте. Это важное клиническое наблюдение инспирировало упомянутые выше исследования приматов, в результате которых, в свою очередь, для объяснения патофизиологии латентного нистагма возникла необходимость в исследовании функционально-структурных корреляций. Результаты исследований обезьян позволили детским офтальмологам обосновать возможно более раннее восстановление фузии в младенческом возрасте с целью предотвращения латентного нистагма или уменьшения его тяжести.

Латентный нистагм вызывается дефектом афферентного бинокулярного зрительного пути. Бинокулярный дефект демаскирует асимметрию направления взора, регулируемого церебральными путями взора. При нормальном бинокулярном развитии (фузии) — в первые месяцы жизни — асимметрия направления взора подавляется; аномальное развитие (нарушение развития фузии) усиливает асимметрию. Если в младенческом возрасте фузия не восстанавливается, асимметрия взора сохраняется на протяжении всей жизни.

Зрительная кора каждого полушария головного мозга с рождения тесно связана со структурами, осуществляющими приведение глаза. Эти врожденные связи монокулярны. Чтобы стимулировать фиксацию взгляда при повороте глаза в височную сторону, импульсация должна пройти через бинокулярные связи и не встретить препятствия в виде интерокулярной супрессии. Если не развивается нормальной бинокулярности, система остается преимущественно монокулярной и асимметричной, не способной фиксировать взор в височном направлении или осуществлять устойчивые следящие движения/оптокинетический нистагм в височном направлении. Латентный нистагм — аномальная монокулярная асимметрия, наложившаяся на нормальную ипсиверсивную полушарную асимметрию взора.

г) Гипотетический путь латентного нистагма. На рисунке ниже проиллюстрирован механизм латентного нистагма, показаны пути, регулирующие фиксацию взора у приматов и роль бинокулярных связей. Менее активные вследствие окклюзии и/или интерокулярной супрессии зрительные и моторные нейроны изображены на голубом фоне. В левой половине рисунка показаны пути и структуры зрительно-моторной системы примата с латентным нистагмом.

Импульсация на схеме идет сверху вниз, от монокулярного поля зрения фиксирующего (или зрячего) правого глаза. Носовые и височные части поля зрения у приматов имеют неодинаковую площадь, отклонение глаза к носу способствует работе более обширной височной части поля зрения. Волокна ганглиозных клеток носовой и височной половин сетчатки перекрещиваются в зрительном перекресте, оканчиваются синапсами в наружном коленчатом ядре и проецируются в чередующихся монокулярных зрительных доминантных колонках правого и левого глаза зоны V1. Во время развития ганглиозные клетки носовой части сетчатки становятся более многочисленными и раньше формируют связи, чем ганглиозные клетки височной части сетчатки (не показаны). Пластинки наружного коленчатого ядра, соответствующие носовой части сетчатки — пластинки 1, 3 и 5 (также не показаны) — содержат больше нейронов и развиваются раньше, чем пластинки, связанные с височной половиной сетчатки, а именно пластинки 2, 4 и 6.

В пределах наружного коленчатого тела нейроны остаются монокулярными, бинокулярные интерламинарные соединения отсутствуют.

Монокулярная асимметрия, проявляющаяся более сильной импульсацией от носовой части сетчатки, проецируется на глазные доминантные колонки зоны V1. В зоне V1 каждого полушария глазные доминантные колонки, представляющие носовую часть сетчатки (височную половину поля зрения), занимают немного большую площадь коры (на схеме они изображены более крупными), чем представляющие височную часть сетчатки (носовая половина поля зрения), но каждая глазная доминантная колонка также содержит нейроны, более чувствительные к движению видимого объекта в сторону носа (в данном случае, вправо), чем в височном направлении (влево). На схеме нейроны рецептивных полей зоны V1 и медиальной височной коры для простоты изображены в виде полукругов, обозначающих соответствующие им части поля зрения.

Стрелками отмечена более высокая чувствительность нейронов к движению стимула в ту или другую сторону. Нейроны зрительной зоны (включая нейроны, лежащие за пределами зоны VI в медиальной височной коре) чувствительны к движениям направленным и к носу, и к виску, но лишь нейроны, кодирующие движение в сторону носа с рождения через монокулярные связи связаны с нейронами взора (глазодвигательными) зоны височной верхнемедиальной коры (объединенных в височную верхнемедиальную дорсальную порцию, MSTd — medial superiotemporal dorsal). Височные верхнемедиальные дорсальные нейроны каждого полушария кодируют ипсиверсивные движения глаза, то есть, относительно контралатерального глаза — в носовую сторону (влево — нейроны медиальной верхневисочной коры левого полушария головного мозга и вправо — нейроны медиальной верхневисочной коры правого полушария).

Единственная разница между зрительной корой примата с латентным нистагмом и зрительной корой здорового примата заключается в малом количестве бинокулярных горизонтальных связей (вследствие интерокулярной супрессии). На рисунке недостаточность бинокулярных связей обозначена как отсутствие диагональных связей глазных доминантных колонок левого глаза с глазными доминантными колонками правого глаза в коре примата с латентным нистагмом (левая половина рисунка) и их наличие в коре здорового примата (правая половина рисунка). В коре здоровых приматов для взгляда в височную сторону требуется доступ к височным верхнемедиальным дорсальным нейронам (MSTd) через бинокулярные связи с гомоверсивными нейронами соседних глазных доминантных колонок, представляющих парный глаз (при рассмотрении правого глаза это нейроны глазных доминантных колонок левого глаза). Путь от зоны V1/медиальной височной коры к височной верхнемедиальной дорсальной коре требует эфферентных проекций через валик (splenium) мозолистого тела.

Височные верхнемедиальные дорсальные нейроны (MSTd) отдают нисходящую проекцию в ипсилатеральное ядро зрительного пути (NOT) ствола головного мозга и ипсиверсивные стволовые структуры (медиальное вестибулярное ядро, долсолатеральное ядро моста и глазодвигательные ядра третьего и шестого черепных нервов).

(А) У здоровых приматов слой 4С при окраске на метаболический энзим цитохром-оксидазу прокрашивается равномерно (отмечено коричневым), что свидетельствует об одинаковой активности колонок правого и левого глаз.

(Б) У приматов с косоглазием в узкой монокулярной зоне в пределах глазных доминантных колонок доминантного глаза (на рисунке—левого) наблюдается нормальная метаболическая активность (отмечена коричневым цветом),

но доминантные глазные колонки подавляемого глаза (на рисунке—правого) и пограничные бинокулярные зоны между доминантными глазными колонками светлые, что указывает на аномально низкую- т.е. подавляемую—активность.

Недостаток зрелых бинокулярных связей объясняет асимметрию реакций, проявляющуюся асимметрией движений при слежении/оптокинетическом нистагме и латентном фиксационном нистагме.

У всех приматов нейроны зоны слежения каждого полушария кодируют слежение в ипсилатеральном направлении.

Путь сигнала начинается с движущегося стимула в монокулярном поле зрения, который вызывает ответ нейронов зрительной зоны (т.е. зоны V1/медиальной височной коры).

При рождении каждый глаз имеет связь—через врожденные монокулярные связи—с нейронами зоны слежения (например височными верхнемедиальными дорсальными нейронами, MSTd) контралатерального полушария.

Доступ к нейронам слежения ипсилатерапьного полушария требует наличия зрелых бинокулярных связей.

Косоглазие/нестабильность взора, направленного к носу: сверху вниз, начиная от движения объекта в монокулярном поле зрения правого глаза.

Волокна ганглиозных клеток носовой и височной частей сетчатки (глаз) перекрещиваются в хиазме (chi), образуют синапсы в наружном коленчатом ядре (LGN) и отдают проекцию к чередующимся полоскам глазных доминантных колонок зоны V1 (зрительные зоны обозначены прямоугольниками).

В каждой зоне V1 глазные доминантные колонки, представляющие носовую часть сетчатки (височная часть поля зрения) занимают немного большую площадь коры, чем колонки, представляющие височную часть сетчатки (носовая часть поля зрения), но каждая глазная доминантная колонка содержит нейроны, более чувствительные к движениям объекта в носовом направлении, а не в височном (форма полукруга соответствует форме изображаемой части поля зрения, стрелками отмечена более высокая чувствительность нейронов к движению стимула в ту или другую сторону).

Нейроны зрительной зоны (в том числе лежащие запределами зоны V1 в области медиальной височной коры) чувствительны к движению стимула и в носовом, и в височном направлении,

но только нейроны, кодирующие движение стимула в носовом направлении с рождения связаны—через монокулярные связи — с зоной слежения.

Норма/стабильный взор: имеются бинокулярные связи между нейронами с одинаковой ориентацией/более чувствительных к движению стимула в одном направлении глазных доминантных колонок,

представляющих разные глаза (диагональные линии между колонками).

Относительно правого глаза зрительные нейроны, более чувствительные к движениям в носовом направлении, проецируются в зону слежения левого полушария; зрительные нейроны,

более чувствительные к движению стимула в височном направлении, проецируются в зону слежения правого полушария.

Нейроны зрительной зоны, более чувствительные к движению стимула в височном направлении получают доступ к нейронам зоны слежения только через бинокулярные связи.

Call — corpus callosum, через него нейроны зрительной зоны каждого полушария проецируются в контралатеральную зону слежения.

Жирные линии — активные нейроны и нейрональные проекции.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021