кто видит больше цветов чем человек

Поразительные возможности цветового зрения у животных (7 фото)

Мир природы утопает в оттенках – ослепительное оперение попугаев, бескрайние поля диких цветов, но люди видят лишь малую часть всей палитры.

Мы воспринимаем цвет при помощи специальных клеток нашей сетчатки — фоторецепторов, подразделяющихся на палочки и колбочки, где последние и отвечают за цветное зрение.

Большинство людей имеют три типа колбочек – воспринимающие красный, зелёный или синий цвета, которые в сочетании дают миллионы оттенков. Некоторые люди не могут отличать все оттенки, т.к. им недостаёт одного из типов колбочек – обычно красного.

А у других, наоборот, есть четвёртый тип колбочек. Эти тетрахроматы имеют дополнительные колбочки, которые находятся где-то между красным и зелёным, позволяя своим владельцам различать оттенки там, где остальные видят один и тот же цвет.

Мы привыкли считать человеческое зрение более совершенным, чем у животных, однако отдельные представители животного мира далеко обогнали человека в способности различать цвета. Только посмотрите на эти примеры невероятного диапазона цветового зрения у животных!

Бабочка Graphium sarpedon имеет 15 типов фоторецепторов

У бабочек вида Graphium sarpedon в пять раз больше фоторецепторов, чем у человека

У бабочек вида Graphium sarpedon один тип колбочек воспринимает ультрафиолетовый, один фиолетовый, три – различные оттенки синего, один сине-зелёный, четыре — зелёный и пять – красный цвет. Итого выходит 15, что впятеро больше, чем у людей.

Зачем ей так много? Многие другие насекомые обходятся тремя.

Исследователи полагают, что бабочки в повседневной жизни используют только четыре типа своих фоторецепторов, тогда как остальные 11 используются для узких задач, например, чтобы различать соперников на фоне пышной зелени и голубого неба. Похожая система зрения обнаружена у 6-фоторецепторной бабочки, Papilio xuthus.

Из-за мутации в X-хромосоме некоторые женщины различают в 100 раз больше цветов, чем обычные люди

Глаз нормального человека содержит три типа рецепторов опсинов, чувствительных в области:

Некоторые учёные предполагают, что тетрахроматия свойственна 2-3% женщин или даже больше, но чтобы она реально проявила себя, вероятно, нужна тренировка. Американская художница Кончетта Антико стала первым человеком в мире с научно подтверждённой функциональной тетрахроматией.

Одна из картин Кончеты Антико, первого в мире подтверждённого тетрахромата

В последние несколько лет Антико прошла ряд тестов, которые подтвердили наличие у неё особенностей зрения. Чтобы определить, за счёт чего врождённая тетрахроматия Антико развилась до стадии функциональной способности, учёные из университета Невады сравнили её зрение с другим тетрахроматом (не художником), а также со зрением трихромата-художника и трихромата, не имеющего художественной подготовки. Результаты исследования опубликованы в журнале GLIMPSE.

В тестах сравнивалась чувствительность зрения к цветам с разной длиной волны. Антико показала повышенную чувствительность в красноватых оттенках, что точно совпадает с теоретически предсказанным результатом, исходя из наличия у неё дополнительного типа рецепторов. В частности, она гораздо лучше различает цвета в условиях слабой освещённости, например, в сумерках она видит яркие цветные сцены.

По вертикальной оси отложена разница евклидова расстояния в цветовом кубе RGB в результатах между участниками. Значение 0 соответствует отсутствию разницы в различии цветов

Как и предполагали учёные, Антико показала гораздо лучший результат, чем другой тетрахромат, не художник. Это может означать, что для проявления «сверхспособностей» необходимы долгие годы тренировки.

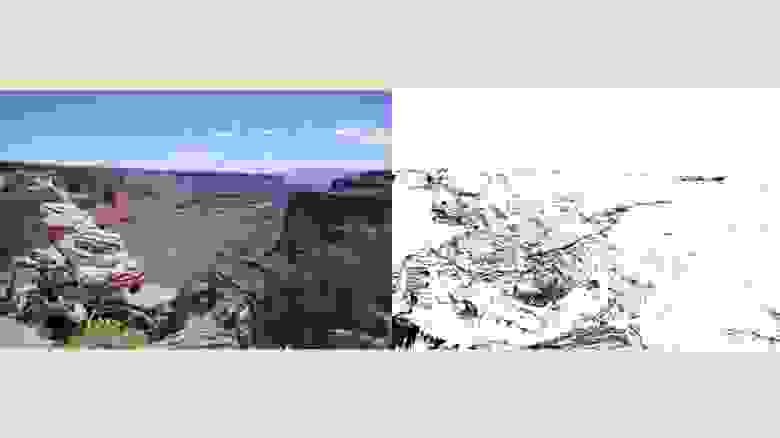

Для объяснения особенностей зрения тетрахроматы авторы научной работы приводят фотографию с отображением участков, на которых проявляет чувствительность дополнительный четвёртый тип рецепторов.

Вот ещё одна иллюстрация, которая даёт возможность представить, какие оттенки видит тетрахромат. Хотя мы не способны ни увидеть это, но на своих импрессионистских картинах Кончетта Антико как бы «усиливает» их, чтобы оттенки стали доступны нашему зрению.

Кто видит лучше всех?

Как Вы думаете: кто видит лучше всех? Большинство людей ответит, что это какие-либо представители пернатых (чаще всего из семейства соколиных) или кошачьих. Отчасти они будут правы, т.к. хищные птицы видят дальше всех, а представители семейства кошачьих видят лучше всех в темноте. Однако есть на Земле существо, которое в плане качества и остроты зрения выше всех остальных живых существ «на три головы»!

Этим существом является креветка-богомол, обитающие только в районе Барьерного рифа около Австралии. Это довольно крупное ракообразное, их вытянутое и слегка сплющенное тело может достигать 30 см в длину. Такое название креветка получила за некоторую схожесть в поведении с одноименным насекомым. Во время ведения боя креветка-богомол может очень резко выбрасывать свои передние конечности вперед, также как и богомол.

У этого ракообразного имеется 8 типов цветовых рецепторов, плюс еще 2 рецептора служат для поляризации света, и еще один тип рецепторов, которые дополнительно увеличивают размерность цветового пространства. Удивительно, но это самый настоящий живой спектрограф; никто даже точно не знает точно, сколько цветов может различить это существо, но число это наверняка просто невероятное. И все эти цвета вмещаются в очень узкий диапазон от 0.4 до 0.65 мкм – немногим уже человеческого.

Кстати, о поляризации света, креветка-богомол способна воспринимать и преобразовывать поляризованный свет, причем как линейной так и круговой поляризации. Но тут еще у этого удивительного ракообразного есть конкуренты (к примеру пчелы также могут воспринимать свет поляризованный по кругу), а вот на что не способно больше ни одно живое существо, дак это преобразовывать линейно-поляризованный свет в свет поляризованный по кругу и наоборот.

masterok

masterok

Мастерок.жж.рф

Хочу все знать

Читая различные доклады ученых о том, что животные то, да се, всегда хочется спросить, а как вы вообще узнали это? Ведь у животного не спросишь что он чувствует, видит или думает. Вот например много статей о том, как видят животные, в частности какие цвета они различают, а какие нет.

Как это определили?

Сложность изучения зрения животных заключается в том, что непонятно – глаза реагируют на белизну предмета, яркость или все-таки оттенок. Поэтому ученые используют цвета, равные по данным параметрам. Именно экспериментальным путем удается получить минимальные знания о цветовом восприятии разных животных.

Достоверно удалось выяснить, что млекопитающие животные (кроме обезьян) не могут различать цвета. Они видят только бело-серо-черные тона и замечают отличия между их яркостью. Например, общеизвестным является миф о том, что быки испанской корриды остро реагируют на красный цвет. На самом же деле их раздражают движения, которые совершают матадоры – цвет ткани здесь ни при чем. То же самое касается других животных.

Эксперименты с цветовым восприятием животных достаточно сложные и занимают много времени. Для чистоты результата необходимо учитывать массу факторов, соблюдать одинаковые условия испытания и т.п. В основе такого эксперимента обычно содержится соотношение определенного оттенка и пищи. Животное приучают так, чтобы определенный цвет у него ассоциировался с процессом кормления. При этом для сравнения используют другой оттенок.

Как только появляется реакция на цвет, необходимо постепенно менять яркость второго оттенка. Это позволяет убедиться в том, что выбор подопытного животного не зависит от яркости, а только от цвета. В определенный момент может стать очевидно, что животное реагирует на оба цвета одинаково. Это значит, что для него разницы не существует.

Если же в ходе эксперимента животное выбирает цвет верно, значит, оно способно различить два изначальных оттенка. В качестве подтверждения результатов проводят эксперимент с двумя новыми цветами. Стоит помнить о том, что уровень освещения, время дня и другие факторы могут исказить результаты.

Что касается всех видов обезьян, то они прекрасно различают оттенки. Можно было бы связать это с высшей нервной деятельностью этих животных, но даже рыбы, птицы, насекомые способны отличить один цвет от другого.

Это копия статьи, находящейся по адресу http://masterokblog.ru/?p=57978.

Информация об этом журнале

«Большинство животных различают цвета. У разных групп животных разное количество типов пигментов колбочек, — говорит Рубцов. — Многие млекопитающие долгое время эволюционировали, ведя ночной образ жизни, поэтому число пигментов дневного зрения у них сократилось до двух. Приматы перешли к дневному образу жизни и у них появился третий тип пигмента». У фоторецепторов приматов, как и у человека, есть три типа пигментов — красный, зеленый, синий.

Коты, собаки и коровы видят мир в желто-голубых цветах. Колбочки в сетчатке глаз котов различают два цвета – синий и зеленый. Как правило, основные «кошачьи» цвета — серый и голубой, но они различают и зеленый, синий, фиолетовый. При этом соотношение палочек к колбочкам у усатых-полосатых намного больше, чем у людей, поэтому у кошек так хорошо развито сумеречное зрение. Глаза кошки способны различать 25 оттенков серого цвета, им это нужно для того, чтобы в сумерках суметь хорошо рассмотреть жертву: ее размеры и окрас. «У котов острое сумеречное зрение, поэтому они без труда ориентируются в темноте. Но, вопреки распространенному мнению, кошка не различает предметы в кромешной тьме, ее глазам необходим хоть какой-нибудь источник света», — добавляет эксперт.

Собаки видят мир в зелено-желтом и сине-фиолетовом диапазонах. Происходит это оттого, что в сетчатке глаз собак нет одного из видов колбочек, благодаря которым глаз видит красный цвет. При этом у них тоже много фоторецепторов-палочек, в сумерках собаки видят в четыре раза лучше, чем человек.

У лошадей тоже есть только два типа пигментов — зеленый и синий. Поэтому животные видят синий и зеленый цвета спектра и их цветовые вариации, но не различают красный. При этом у лошади глаза расположены таким образом, что она видит в двух ракурсах, каждый глаз — свою картину. Также лошадь превосходно видит в сумерках.

Видит ли бык красный цвет?

Подробнее

Какие цвета и как видят птицы и насекомые?

Птицы видят еще в ультрафиолетовом спектре, у них есть четвертый тип пигмента. «Многие птицы обладают острым зрением, что необходимо им для поиска пищи, и могут различать цвета. Голуби могут видеть пять зон спектра и различать миллионы различных оттенков. У охотящихся птиц, таких как орел, пустельга и стервятник, великолепное бинокулярное зрение (способность одновременно четко видеть изображение предмета обоими глазами — прим. АиФ.ru), что позволяет им легко различать добычу на расстоянии тысяч метров», — рассказывает Рубцов.

Насекомые, как и птицы, видят еще и в ультрафиолетовом спектре. Например, пчелы различают цвета белого, желтого, синего и ультрафиолетового спектра. Так они лучше видят дополнительные детали и ориентиры, которые напрямую указывают путь к нектару, отмечает эксперт. У мух зрение устроено очень необычно — оно мозаичное. Глаза этих насекомых состоят из множества фасеток (омматид), каждая из которых воспринимает некоторую часть изображения. Изображение, наблюдаемое мухами, похоже на картинку, собранную из мозаики. Также муха может видеть практически на 360 градусов.

Как мы воспринимаем цвет. Занимательные факты. Просто об очень сложном

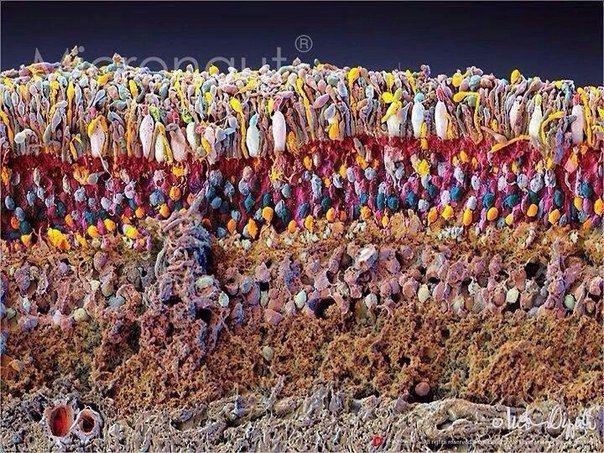

Фото сетчатки в разрезе с электронного микроскопа.

Дорогие читатели, в этой статье о цвете я не буду приводить аналогии с цифровым фотоаппаратом и фотошопом для «лучшего» понимания физиологии зрения, как не делал этого и в прошлой статье «О разрешении нашего зрения». Такой приём, при кажущемся удобстве, только усложнит картину мира и запутает вас. Буду вести рассказ последовательно и в меру сложно.

Предисловие: краткая теория цвета и света

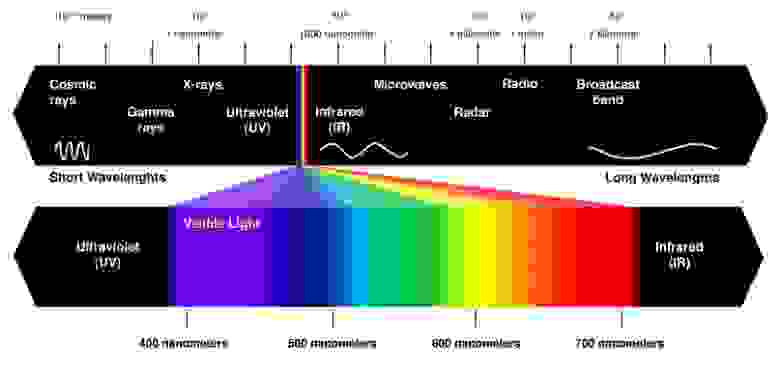

Видимый диапазон.

Свет — это электромагнитные (ЭМ) волны. Из всего разнообразия ЭМ излучения, как видно на картинке выше, наши глаза регистрируют только очень маленькую часть спектра.

Цвет характеризуется тремя величинами:

Спектр солнечного света.

Свет от солнца мы видим почти белым с лёгким смещением в жёлтый. Для удобства солнечный свет будем принимать за эталон. На графике выше видно, что атмосфера хорошо поглощает и рассеивает фиолетовую и синюю части спектра (теперь вы знаете, почему небо синее. Для лучшего понимания этого можно почитать про «Рэлеевское рассеяние»).

Почему мы видим зелёные растения зелёными? Потому что они поглощают весь видимый свет, кроме зелёной части, которая отражается и попадает на сетчатку.

Цветовая адаптация или почему цвет на фотографии часто не совпадает с тем, что мы видели своими глазами?

В ходе эволюции наша зрительная система приобрела такое свойство как корректировка ощущения цвета знакомых объектов. В фототехнике эта функция называется баланс белого (ББ). Такая автокоррекция цвета в зрительной системе потребовалась нам по многим причинам — одна из них, чтобы мы могли адекватно различать цвет плодов на деревьях в разных условиях освещения… Иначе ели бы их только днём или утром, потому что видите ли, у них цвет не такой и померли бы с голоду)

Когда мы смотрим, например, на белую машину при утреннем освещении, дневном и на закате, то выглядит она так же ± белой, с поправкой на лёгкие оттенки. Но когда эту же сцену снимаем на камеру, то с утра машина — серо-синяя, днём — белая, а на закате — оранжевая!

Так где же истина?

Предположим, у нас есть фотоаппарат, который откалиброван только на белый свет, допустим 5500К. В этом случае он будет показывать цвет объектов таким, каков он есть в реальности, т.е. белая машина будет «краситься» в зависимости от окружающего освещения. Вопрос в том, насколько комфортно нам рассматривать такое фото и какую пользу мы можем получить от «искажённых» цветов. Наши глаза всё равно будут делать поправку на баланс белого при реальном просмотре сцены, так уж мы устроены.

Поэтому самая современная фото-видеотехника умеет настраивать ББ очень близко к тому, как он работает в наших глазах. С каждым годом алгоритмы ББ улучшаются, и чем дороже камера, тем ближе к нашему восприятию она выдаст картинку.

И последний факт перед погружением в физиологию: быстрее всего наша зрительная система реагирует на длину волны света 555 нм — это зелёный цвет с примесью жёлтого. Почему так сложилось? Это вопрос к эволюционной биологии — значит, нашим предкам в какой-то долгий период развития было необходимо хорошо различать этот цвет.

На графике ниже можно увидеть максимум чувствительности для дневного света и для сумерек:

Начнём с общей структуры сетчатки.

И ещё одна схема для закрепления знаний — всё то же самое, но вдруг кому-то так удобнее:

Обратите внимание на красные стрелочки внизу картинки — они указывают путь света сквозь структуры сетчатки. В верхней части схемы показаны рецепторы — палочки и колбочки.

Кого-то из вас может смутить то, что свет попадает сначала на нейроны в сетчатке, а потом на сами рецепторы.

«Как же так? Должно быть наоборот!» — скажете вы. Увы, так «распорядилась» эволюция.

По одной из гипотез, фотороцепторы располагаются ближе к находящемуся сзади пигментному слою, в котором находятся ферменты, участвующие в регенерации фотопигментов.

По другой — нашими очень далёкими предками были ланцетники, чьи глаза находились как бы внутри черепа и улавливали свет сквозь прозрачный скелет, соответственно фоторецепторы были направлены в сторону падающего света. В итоге по ходу всех шагов эволюции сетчатка «не захотела» разворачиваться).

Но не стоит переживать — если вы читаете этот текст и различаете цвета, значит у эволюции всё же получилось) Все слои нейронов сетчатки довольно прозрачны для видимого спектра — этого достаточно, чтобы свет попал на колбочки и палочки с минимальными искажениями.

Итак, сетчатка состоит из трёх типов рецепторов:

Палочки содержат пигмент родопсин. Его наибольшая чувствительность находится в области около 510 нм — бирюзовый цвет.

Немного о видах сигнала

Ниже показана фотография отдельного фоторецептора, помещённого в сверхтонкую пипетку.

На рецептор направлена полоска монохроматического света. Этот метод позволил измерить мембранный ток фоторецептора.

Процесс поглощения фотона и образования сигнала на выходе фоторецептора — фототрансдукция.

Если на ганглиозную клетку поставить электрод и подключить его к аудио-системе, то при активации этой клетки можно услышать такой сигнал:

Пики поглощения колбочек:

Колбочки имеют широкие зоны чувствительности со значительным перекрыванием. Например, свет с длиной волны 650 нм (красный) вызовет наибольшую реакцию у длинноволновых колбочек и совсем слабый ответ у средневолновых. Т.е. по аналогии — «зелёные» колбочки реагируют не только на зелёный, но и немного на соседние цвета.

Интересный факт, над которым учёные бились почти два столетия — почему при смешении синей и жёлтой красок получается зелёный цвет? Но если взять два источника света, перед одним поставить синее стекло, а перед другим — жёлтое, то в результате смешения получится белый! Этот вопрос удалось решить Герману Гельмгольцу.

Как читать график выше (смешение пигментов)? Очень важно понимать, что жёлтый в данном случае — это не чистый жёлтый с узким спектром в 580 нм, а широкополосный, т.е. это смесь жёлтого с зелёными и красными волнами.

Синий тоже не чистый спектр в 480 нм, а смесь синего с фиолетовым и зелёным.

В результате две смешанные краски или два стекла синего и жёлтого цветов, стоящие друг за другом, поглощают из белого цвета все длины волн, кроме средних — зелёных.

Если же взять монохроматические фильтры на 480 нм и 580 нм и поставить их друг за другом, то сквозь них не пройдёт ничего — не будет перекрытия спектра!

Если осветить белую стену жёлтым и синим фонарями, в результате получится белый цвет. Так происходит по причине «широкополосной» активации колбочек, т.е. всего двумя цветами стимулируются все три типа колбочек и в итоге мы ощущаем белый цвет. По этому принципу работают белые светодиоды — сам излучатель даёт синий цвет, его накрывают жёлтым люминофором — получаем белый свет.

Интересная заметка в книге «Глаз, мозг, зрение» Дэвида Хьюбела на 179 стр.:

«В одной книге, посвященной ткацкому делу, в главе, излагающей теорию цвета, я нашел утверждение, что если вы смешаете в ткани желтые и синие нити, то получите зеленый цвет. На самом же деле получится серый цвет — по биологическим причинам.»

UPD: вопрос про особенности восприятия фиолетового цвета, заданный в комментариях под этой публикацией, был изучен. Ответ ниже.

Почему при попадании на сетчатку фиолетового цвета мы ощущаем его как синий с примесью красного?

Нужно внести маленькое уточнение в терминологию:

— фиолетовый — это спектральный цвет, т.е. цвет, который можно описать одним значением длины волны;

— пурпурный — смешанный или неспектральный цвет, т.е. его можно получить, смешав красный и синий цвета.

На графике спектральной чувствительности фоторецепторов видно, что длинноволновые колбочки имеют небольшой пик в области 400 нм — они активируются, когда мы смотрим на что-то пурпурное (или фиолетовое, кому так больше подходит).

Маленькая загадка (ответ в спойлере ниже).

Вы видели в некоторых фильмах сцены, когда спецназ летит в вертолёте на задание, предположительно в тёмный лес или в тёмное время суток, а в салоне всё освещено красным светом. Чтобы освежить память, можно пересмотреть такой эпизод в начале фильма «Хищник».

Вопрос: зачем и почему именно красный?

Подсказка: вернитесь немного назад и внимательно проанализируйте спектры поглощения рецепторов.

Ещё немного физиологии

Слои нейронов сетчатки (по направлению прохождения сигнала):

Биполярные клетки — одна из функций этих нейронов — передача сигнала от фоторецепторов к ганглиозным нейронам. Ближе к центру сетчатки один фоторецептор даёт сигнал на один биполяр, дальше от центра происходит конвергенция сигнала, т.е. один биполяр собирает сигнал от множества палочек. Как пример, на периферии зрительного поля на одну такую клетку могут поступать сигналы от 1500 палочек, что позволяет получить хорошую чувствительность зрения при слабом освещении.

Амакриновые клетки — так как на сегодня обнаружено более 33 подтипов данных нейронов, не вижу возможности описать их функции в нескольких абзацах. (Если у кого-то из читателей этой статьи будет свежая информация, то я с удовольствием её добавлю)

Ганглиозные клетки — основная функция — сбор сигнала от предыдущих слоёв нейронов и конвергенция в зрительный нерв. Суммарное количество фоторецепторов сетчатки 100-120 млн — будет превращено в 0,7-1,5 млн нервных волокон в зрительном нерве.

Ещё одна важная функция подтипа ганглиозных клеток ipRGC — регулирование циркадных ритмов в зависимости от яркости освещения и контроль светового рефлекса зрачка.

Теории цветового зрения

Описание теорий сделаю максимально кратким, потому что подробное изложение потянет на отдельную статью. Кому будут нужны подробности — список литературы в конце.

Первую теорию цветового зрения на рубеже 18-19 веков предложили, независимо друг от друга, Джордж Пальмер и Томас Юнг. Она получила название Трихроматическая теория.

Эта теория предполагала наличие трёх типов рецепторов в сетчатке, которые порождают физиологическое ощущение красного, зелёного и синего. Промежуточные оттенки соответственно были истолкованы комбинацией базовых цветов (кардиналов).

Трихроматическая теория очень хорошо объясняет виды цветовой слепоты.

Чтобы понимать механизмы дальтонизма можно прибегнуть к такому эксперименту — предположим, у нас есть пациент страдающий монохромазией (все колбочки в его сетчатке имеют только один пигмент, не важно какой). На сетчатку данного человека посылается поток из 100 фотонов с длиной волны 520 нм (зелёный), а после — 100 фотонов 650 нм (красный). Наш монохромат не получит само ощущение цвета, но сможет отличить эти цвета по их яркости, так как короткие волны обладают большей энергией и их воздействие на фоторецепторы сильнее.

Если же количество длинноволновых фотонов увеличить, чтобы в итоге они вызывали такое же яркостное ощущение как и коротковолновые, то наш больной уже не сможет увидеть различия в источниках света.

Так происходит потому, что фоторецепторы на выходе из сетчатки выдают аналоговый импульсный сигнал — он не способен кодировать информацию о цвете.

Для минимального различия цветовых стимулов в сетчатке должны быть минимум два вида колбочковых пигментов. В этом случае сигнал разных уровней, идущий по разным нервным волокнам, будет в дальнейшем интерпретирован в цвет в зрительной коре.

Так и работают тесты для дальтоников — паттерны изображены разными цветами одинаковой яркости.

Ещё раз про вид сигнала — это аналоговые импульсы, не двоичный код. Сигнал несёт импульсы одинаковой амплитуды, но при этом может изменятся сама частота импульсации — 30 импульсов в секунду или 100.

Трихроматическая теория при всём своём успехе имела ряд недостатков — например, она не могла описать, почему при цветовой слепоте цвета никогда не пропадают единично (только красный или только синий) — хотя по логике самой теории должно быть именно так. А получается попарное выпадение цветов — зелёный вместе с жёлтым или красный и синий.

Примерно в 1870 году на сцену выходит Геринг со своей Опонентной теорией.

Кратко — суть теории в том, что она предлагает четыре базовых цвета, а не три. Эти цвета противоположны (оппонентны) друг другу:

Сегодня для описания принята Теория двухэтапного цветового зрения или Теория двойной обработки. Её основоположником был Адольф фон Криз. Но свой финальный вид она обрела в 1957 г. благодаря физиологам Лео Гурвичу и Доротее Джеймсон.

Эта теория объединяет две предыдущих — показывая, что они не противоречат, а дополняют друг друга.

Благодаря развитию методов исследования в физиологии сейчас мы знаем, что первый этап обработки описывается трихроматической теорией, а второй — оппонентной.

С развитием молекулярной генетики были установлены пики поглощения для трихроматов:

Да, само ощущение цвета у всех нас немного отличается только по этой причине, но это вариант нормы.

Есть ещё и аномальные трихроматы, у которых имеются все необходимые пигменты, но они синтезируются в сетчатке в совершенно других пропорциях — из-за этого тот цвет, который вы ощущаете как синий, аномальный трихромат может ощущать как красный и есть большая вероятность, что и назовёт он его синим, так как в итоге он имеет все три вида пигментов, позволяющих ему просто различать цвета. Таких аномальных трихроматов можно выявить всё тем же трихроматическим уравниванием.

Подведём итог по теории двухэтапного цветового зрения. Все этапы обработки происходят на уровне сетчатки, прошу не путать с возникновением самого ощущения цвета в отделах зрительной коры.

Каков дальнейший путь сигналов из сетчатки после ЛКТ?

До недавнего времени областью зрительной коры, ответственной за распознавание цвета, считалась зона V4.

В 2018 году были проведены исследования по обновлению картирования мозга. Для этого использовались методы объединения данных фМРТ с ретинотопными данными. В результате оказалось, что в коре нет единственного центра, отвечающего за обработку цвета, этим занимаются минимум 6 зон, среди них зона, чувствительная к движению:

Понимаю, что изложение вышло слегка сумбурным, потому что пришлось изучить сотни страниц учебников и исследований. Надеюсь, вам было понятно и интересно 🙂

Дэвид Хьюбел — «Глаз, мозг, зрение»

Стивен Палмер — «От фотонов к феноменологии»

Баарс Б., Гейдж Н. — «Мозг, познание, разум»

Джон Николлс, А. Мартин, Б. Валлас, П. Фукс — «От нейрона к мозгу»

Маргарет Ливингстон — «Искусство и восприятие. Биология зрения»

masterok

masterok