кто такой источниковед и чем занимается

Источниковед

Смотреть что такое «Источниковед» в других словарях:

источниковед — источников ед, а … Русский орфографический словарь

Преподаватели исторического факультета Санкт-Петербургского государственного университета — Эту статью следует викифицировать. Пожалуйста, оформите её согласно правилам оформления статей. Ниже приведен список известных преподавателей и профессоров Исторического факультета СПбГУ, ЛГУ и кафедры русской истории Импер … Википедия

Источниковедение — одна из частных дисциплин литературоведения, изучающая литературное произведение со стороны его источников. В пределах литературной науки, занятой изучением творчества писателей на основании законченных произведений, И. занимается обследованием… … Литературная энциклопедия

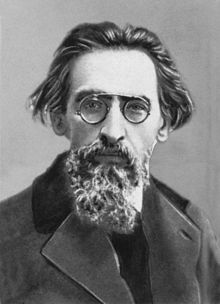

Чечулин, Николай Дмитриевич — Николай Дмитриевич Чечулин … Википедия

Николай Дмитриевич Чечулин — (3 ноября 1863, город Череповец Новгородской губернии 14 февраля 1927, село Борисоглебск (Ирма) Череповецкого уезда Новгородской губернии) российский историк, археограф, коллекционер. Член корреспондент Академии наук (1921). Содержание 1 Семья 2… … Википедия

Николай Чечулин — Николай Дмитриевич Чечулин (3 ноября 1863, город Череповец Новгородской губернии 14 февраля 1927, село Борисоглебск (Ирма) Череповецкого уезда Новгородской губернии) российский историк, археограф, коллекционер. Член корреспондент Академии наук… … Википедия

Чечулин, Николай — Николай Дмитриевич Чечулин (3 ноября 1863, город Череповец Новгородской губернии 14 февраля 1927, село Борисоглебск (Ирма) Череповецкого уезда Новгородской губернии) российский историк, археограф, коллекционер. Член корреспондент Академии наук… … Википедия

Чечулин Н. Д. — Николай Дмитриевич Чечулин (3 ноября 1863, город Череповец Новгородской губернии 14 февраля 1927, село Борисоглебск (Ирма) Череповецкого уезда Новгородской губернии) российский историк, археограф, коллекционер. Член корреспондент Академии наук… … Википедия

Чечулин Н. — Николай Дмитриевич Чечулин (3 ноября 1863, город Череповец Новгородской губернии 14 февраля 1927, село Борисоглебск (Ирма) Череповецкого уезда Новгородской губернии) российский историк, археограф, коллекционер. Член корреспондент Академии наук… … Википедия

Чечулин Николай Дмитриевич — Николай Дмитриевич Чечулин (3 ноября 1863, город Череповец Новгородской губернии 14 февраля 1927, село Борисоглебск (Ирма) Череповецкого уезда Новгородской губернии) российский историк, археограф, коллекционер. Член корреспондент Академии наук… … Википедия

Профессия Источниковед в Кемерово

Источниковед занимается изучением различных исторических документов, археологических находок, артефактов и ведет работу по подтверждению достоверности тех или иных исторических фактов, принятых в официальных и альтернативных историографических теориях. Специалист исследует, систематизирует и интерпретирует различные исторические находки, материальные, лингвистические и изобразительные источники. На основании его исследований принимается и подтверждается достоверность тех или иных исторических событий. Источниковед принимает участие в написании образовательных и научных работ на исторические темы, развивает и структурирует официальную историографию.

О профессии Источниковеда в Кемерово

Зарплаты: сколько получает Источниковед *

Начинающий: 15000 в месяц

Опытный: 20000 в месяц

Профессионал: 30000 в месяц

Востребованность профессии

Профессиональная работа источниковеда организована в рамках государственных программ по развитию исторической науки и просвещения. Как правило, такие специалисты являются сотрудниками истерических научных организаций, научных центров, музеев и архивов. Рынок труда в этой области сбалансирован. Предложений о трудоустройстве не очень много. В целом востребованность профессии средняя. Мест для трудоустройства не очень много.

Для кого подходит профессия

Профессия сочетает в себе творческое начало и строгий научный подход к изучению исторической науки.

Профессия подходит тем, кто:

Карьера

Обязанности

В обязанности источниковеда входит:

Профессия Источниковед в Новосибирске

Источниковед занимается изучением различных исторических документов, археологических находок, артефактов и ведет работу по подтверждению достоверности тех или иных исторических фактов, принятых в официальных и альтернативных историографических теориях. Специалист исследует, систематизирует и интерпретирует различные исторические находки, материальные, лингвистические и изобразительные источники. На основании его исследований принимается и подтверждается достоверность тех или иных исторических событий. Источниковед принимает участие в написании образовательных и научных работ на исторические темы, развивает и структурирует официальную историографию.

О профессии Источниковеда в Новосибирске

Зарплаты: сколько получает Источниковед *

Начинающий: 15000 в месяц

Опытный: 20000 в месяц

Профессионал: 30000 в месяц

Востребованность профессии

Профессиональная работа источниковеда организована в рамках государственных программ по развитию исторической науки и просвещения. Как правило, такие специалисты являются сотрудниками истерических научных организаций, научных центров, музеев и архивов. Рынок труда в этой области сбалансирован. Предложений о трудоустройстве не очень много. В целом востребованность профессии средняя. Мест для трудоустройства не очень много.

Для кого подходит профессия

Профессия сочетает в себе творческое начало и строгий научный подход к изучению исторической науки.

Профессия подходит тем, кто:

Карьера

Обязанности

В обязанности источниковеда входит:

Источниковед

Источникове́дение — вспомогательная наука об исторических источниках как историко-культурных явлениях. Как особая научная дисциплина источниковедение оформилось в XIX в.

Содержание

Предмет и метод

Объект изучения источниковедения — исторические источники. С вопросом об объекте практически не существовало дискуссий. Что касается предмета изучения науки, то с его определением в науке возникли некоторые сложности.

В 20-е гг. XX в. считалось, что предмет — это возможность вовлечения источника в научную практику и знание (то есть то, какие выводы можно сделать на основании источника).

В 1930-е гг. С. Н. Валком (1887—1975) в «Большой советской энциклопедии» было сформулировано понятие о предмете — общее учение о документе. Валк впервые употребил термин «общее источниковедение» и отметил отличие его от других дисциплин через понятие предмета изучения.

В 1960-е гг. одним из важных вопросов множественных теоретических дискуссий вновь стал вопрос об определении предмета источниковедения.

С. О. Шмидт (1922—2013) сформулировал дефиницию предмета — это теория и практика изучения исторических источников. Таким образом, источниковедение не только разрабатывает методы и приемы, но и ведет практическую работу по их изучению (то есть вовлекает их в научную практику).

Другие специалисты, в частности, М. А. Варшавчик, В. И. Стрельский, В. В. Фарсобин, также считали, что отличие источниковедения от других дисциплин в том, что источниковедение разрабатывает наиболее общие приемы научной критики и методы работы со всей массой исторических источников, по сравнению со специальными историческими дисциплинами.

Над данным вопросом размышляли исследователи и в 70-е гг. XX в. — С. М. Каштанов, А. А. Курносов, А. И. Уваров, О. М. Медушевская. Последние считали, что, когда историк работает с источником, он извлекает из него только те сведения, которые ему необходимы в рамках раскрытия своей темы, остальные данные источника он игнорирует. Напротив, источниковед делает выводы о всех возможностях источника, старается выделить все сведения, определить полноту, ценность, достоверность и другие характеристики исторического источника.

В 1990-е гг. происходит смена парадигмы, от марксизма наука переходит к цивилизационному подходу. В это время складывается новый взгляд на статус источниковедения, который в основном был связан с учеными школы МГИАИ. Делаются следующие выводы.

Источниковедение — это наука, связанная с культурой в широком смысле слова, то есть со всем тем, что создано человеком. Тогда исторический источник рассматривается как явление культуры, а, следовательно, и объектом изучения разных гуманитарных дисциплин. Таким образом, благодаря источниковедению создается основа для интеграции наук и междисциплинарных исследований. Источниковедение носит междисциплинарный характер, а значит занимает место одной из фундаментальных дисциплин в образовании специалиста-гуманитария.

Так возникает несколько взаимосвязей, которые отвечают на вопрос — что изучает современное источниковедение:

[Человек — произведение — человек]

Это означает, что человек данной эпохи дает знать о себе человеку другой эпохи через свое произведение (источник).

Эта же система может быть представлена также как: [Действительность — источник].

Источниковедение изучает то, как действительность повлияла на источник, а также то, как историк включает источник в современную ему действительность.

Эти системы отсылают нас к методу источниковедения. Метод источниковедения — метод гуманитарного познания в целом. Он основан на представлении об историческом источнике как о предмете культуры, реализованном интеллектуальном продукте человеческой деятельности. На основании этого созданное произведение может быть понятно и интерпретировано другими людьми.

Новейшим взглядом на источниковедение является предложение О. М. Медушевской (1922—2007) рассматривать предмет источниковедения в рамках концепции когнитивной истории. Основа теории — синтез теории информации и теории классического источниковедения.

Так, было сформулировано новое определение источниковедения: «эмпирическая гуманитарная наука, объектом которой являются интеллектуальные продукты, созданные в процессе целенаправленной человеческой деятельности, а предметом — конкретная содержательная значимость их информационного ресурса, как источников для изучения человека, общества и мира в целом [1] ».

Определение понятий

Центральное место среди теоретических проблем источниковедения занимает теория самого исторического источника, раскрывающая его природу, сущность, специфику взаимодействия с действительностью, особенности содержащихся в нём сведений, его гносеологическую функцию в научных исследованиях.

Что касается определения понятия исторический источник, то оно, с одной стороны, относительно и условно, как любое определение, с другой — является одним из средств более полного и точного познания научной категории.

Появление термина связано с работой немецкого историка А. Л. Шлецера «Опыт изучения русских летописей», вышедшей на немецком языке в 1768 г., где употребляется термин Quelle. Обобщающие исторические труды XVIII в. обходились без этого термина. В начале XIX в. термин Quelle постепенно укореняется в отечественной исторической науке. Его применяют М. Т. Каченовский, Н. М. Карамзин, но без толкования смыслового содержания.

В 30-60-е гг. XIX в. термин «источник» широко внедряется в практику преподавания истории, в исследовательскую работу и обобщающие труды. Например, в «Русской истории» Н. Г. Устрялова термин исторический источник приравнивается к понятию памятник минувшего.

Впервые об отличии исторических источников от исторических исследований (пособий) сказал К. Н. Бестужев-Рюмин во введении к курсу «Русская история» [2] (1872), не дав определения термину.

В последние десятилетия XIX столетия вопросы теории источниковедения получили свое отражение в работах немецких и французских ученых.

Э. Бернгейм [3] понятие «исторический источник» определял, как «материал, из которого наша наука черпает познание». Исторический источник как по происхождению, так и по использованию связан с человеческой деятельностью: прошлой и познавательной. Э. Бернгейм считал, что деятельность человека определяется «внутренними побуждениями сознания», и рассматривал исторический источник как результат прежде всего психической деятельности людей, продукт «духовной среды».

Вместо немецкого термина «источник» (Quelle) французские ученые Ш. В. Ланглуа [4] и Ш. Сеньобос использовали термин документ: «Документы — следы, оставленные мыслями и действиями некогда живших людей». Историки видели в них «единственный источник исторического познания», без документов, считали они, историческое познание невозможно: «Нет документов, нет истории».

Определение исторического источника как следа было воспринято многими представителями западноевропейского и российского источниковедения. В. О. Ключевский, сближаясь с точкой зрения французских историков, определял исторический источник, как «письменные или вещественные памятники, в которых отразилась угасшая жизнь отдельных лиц и целых обществ».

На уровне учения понятие «исторический источник» разработано выдающимся российским историком А. С. Лаппо-Данилевским, что имело решающее значение для формирования самостоятельного научного статуса источниковедения в системе исторического знания.

Одна из первых попыток дать расширительную трактовку понятию исторического источника принадлежит немецкому историку Алоису Майстеру (1906): «К остаткам в широком смысле слова относится все, что осталось от бывших людей и их деятельности, то есть человеческие останки, остатки бывших обычаев и привычек, сооружения, а также продукты духовной и физической деятельности людей».

Эрих Кейзер, считая определение Э. Бернгейма слишком узким, отмечал, что число источников бесконечно и качество их самое различное, поэтому «источниками истории могут считаться не только результаты человеческого труда, но и все то, что оказывает на них влияние».

Исследование О. А. Добиаш-Рождественской «Западная Европа в средние века» (1920) содержит определение источника, восходящее к французскому источниковедению начала XX века: «Это следы прошлого, прямые (остатки) или символические (письменные)».

В. И. Пичета в учебном руководстве «Введение в русскую историю» дает определение источника: «К источникам следует причислять все те материалы, которые остались от прошлой жизни и в которых отражается какой-либо след старины».

В первой половине 1920-х гг. историки в качестве определения понятия исторический источник предложили термины: «материалы», «фактические материалы», «остатки», «следы прошлого», «памятники».

Новое, более широкое понимание источника у Г. П. Саара: «Материалы, по которым мы можем изучать прошлое человеческого общества, называются историческими источниками. Количество источников бесконечно, и если говорить об исторических источниках вообще, то все, созданное человеческим обществом как в области материальной культуры, так и идеологии, является историческим источником».

В 1930-е гг. новым этапом в осмыслении понятия становятся лекции Б. Д. Грекова по русской истории. Историк говорит, что «исторический источник в широком понимании термина — это буквально все, откуда мы можем почерпнуть сведения об интересующем нас предмете, то есть все, что служит средством исторического познания, будь то письменный документ, предание или вещественный памятник».

В работах 1940-х гг. для определения источника утверждается термин «памятник» в широком смысле этого слова. В курсе источниковедения истории СССР М. Н. Тихомирова указывается: «Под историческим источником понимают всякий памятник прошлого, свидетельствующий об истории человеческого общества. Историческими источниками служат рукописи, печатные книги, здания, предметы обихода, древние обычаи, элементы древней речи, сохранившиеся в языке, и т. д. — одним словом, все остатки прошлой исторической жизни».

Л. В. Черепнин в «Русских феодальных архивах» (1948) сформулировал принципиальное для советской исторической науки положение о материалистическом понимании природы исторического источника, об источнике как историческом явлении: «Каждый источник представляет собой историческое явление. Возникнув в определённых условиях времени и места, в обстановке классовой и политической борьбы, он носит на себе отпечаток именно этих условий, проникнут классовой направленностью и политической целеустремленностью».

С. О. Шмидт предпринял попытку охватить возможно более разнообразный спектр источников, учитывая, что круг их постоянно расширяется, и предложил видеть в историческом источнике «все то, откуда черпают сведения о прошлом». Ученый высказывал мнение, что неверно ограничивать определение исторического источника только продуктами человеческой деятельности, не учитывая взаимодействия общества и природы, роли природы и социальной жизни человека, не вовлекая в научную практику всего того, что помогает познать ход исторического процесса во всем его многообразии.

В середине 1980-х гг. использовалось определение исторического источника, разработанное А. П. Пронштейном [8] и И. Н. Данилевским: «Историческим источником можно считать все продукты деятельности людей, которые содержат в себе информацию о реальной жизни общества в единстве непосредственного и опосредованного отражения, свидетельствуют о закономерном процессе развития человеческого общества и, будучи вовлечены в сферу исторического исследования, служат средством исторического познания».

Ещё одно определение принадлежало М. А. Варшавчику: «Исторический источник — это материальный носитель исторической информации, возникший как продукт определённых общественных отношений и непосредственно отражающий ту или иную сторону человеческой деятельности».

Привлечение в методологию источниковедения положений учения об информации потребовало скорректировать представления об историческом источнике, проанализировав его природу с позиций трех аспектов информации — прагматического, семантического и синтаксического.

Главная идея, на которой основывался ученый, заключалась в том, что возникновение большинства исторических источников представляет собой информационный процесс.

Информационный процесс всегда имеет прагматический аспект — творец источника обязательно преследует определённую цель, выявляя сведения о реальном мире. Эти сведения требуются для решения определённых задач. То, что потом стало исторической информацией, зафиксированной в исторических источниках, первоначально являлось информацией, необходимой для удовлетворения практических нужд.

Особенность информационного процесса состоит в том, что наряду с той информацией, которую субъект стремится получить преднамеренно, извлекается информация избыточная, которая не интересует творца источника. Указанные два вида информации И. Д. Ковальченко называет: 1) информацией выраженной, воспринимаемой и 2) информацией скрытой, структурной.

Они могут быть истолкованы с позиции семантического аспекта информации. В результате отражения субъектом исторической действительности и в процессе его практической деятельности возникает информация выраженная и скрытая. Понимание природы исторических источников в контексте семантического аспекта информации создает возможности для неограниченного повышения их информационной отдачи в ходе исторических исследований.

Синтаксический аспект информации — касается способов и форм отражения в источниках реального мира. Социальная информация теми или иными техническими средствами фиксируется на определённых материальных носителях в виде тех или иных знаковых систем или натурального (фотография и кино) и художественного воспроизведения действительности. Это позволяет хранить и передавать информацию.

На современном этапе развития источниковедческой мысли можно выделить три основных подхода к определению понятия «исторический источник»:

Ключевое понятие источниковедения трактовалось учеными в соответствии с их воззрениями в области методологии. Расширительный подход, возникший в начале XX в., до сих пор не потерял своих сторонников. В то же время многие ученые сегодня базируют свое толкование исторического источника на учении А. С. Лаппо-Данилевского.

История источниковедения

Источниковедение в XVIII — первой половине XIX вв.

Формирование источниковедения как научной дисциплины началось во второй четверти XVIII в. и было связано с такими именами, как В. Н. Татищев, М. В. Ломоносов, Г. Ф. Миллер, А. Л. Шлецер. Но превращение источниковедения в самостоятельную научную дисциплину происходит в последней трети XIX в., потому что только тогда определяются объект и предмет исследований, разрабатывается методология и развивается понятийный аппарат.

Интерес к отражению исторических событий возник в глубокой древности и был связан с устной народной традицией, а затем с летописанием. Летописцы в ходе своей работы привлекали широкий круг источников: произведения устного народного творчества, погодные записи, жития, международные договоры и другое. В период русского Средневековья сама форма летописного погодного изложения не позволяла развиться критическому отношению к источникам.

Более критичное отношение к источникам проявилось в исторических сочинениях второй половины XVI в. Создаются произведения, посвященные конкретной теме: «Синопсис» и «Скифская история» А. И. Лызлова (XVII в.), «Ядро Российской истории» А. И. Манкиева (XVIII в.). Авторы стремятся к расширению круга используемых источников, делают первые попытки обнаружить связи между излагаемыми событиями.

Навыки работы с источниками накапливались и в ходе практической работы по собиранию и хранению документов в великокняжеских канцеляриях, позже — в архивах приказов, местных органов управления, монастырей.

В XVIII — первой половине XIX в. историки стали уделять особое внимание выявлению и собиранию исторических источников. Развитие методов изучения исторических источников можно разделить на три этапа.

Первый этап связан с именем Василия Никитича Татищева (1686—1750)

В. Н. Татищев не был профессиональным историком, но впервые поставил задачу создания обобщающего труда [12] по истории и положил начало собиранию источников в научных целях.

Он выявил более 300 документов, открыв целый ряд новых свидетельств. Первым из русских историков понял, что ученый должен не просто пересказывать собранный материал, но и владеть «наукой критики» (проверка достоверности фактов и выяснения надежности известия).

В. Н. Татищеву принадлежит первый в отечественной науке опыт систематизации изучаемых документов. Им были выделены следующие группы источников:

В. Н. Татищев подготовил к печати ряд важных законодательных источников, например, Русскую Правду и Судебник 1550 г., снабдив их комментариями. В. Н. Татищев заложил основы научного источниковедения в России.

Второй этап представлен трудами ученых середины XVIII в. — Михаила Васильевича Ломоносова (1711—1765) и Герарда Фридриха Миллера (1705—1783).

М. В. Ломоносов считал, что исторические труды должны базироваться на исторических известиях и сочинениях авторов, живших в описываемое время. В своих научных изысканиях [13] [14] М. В. Ломоносов привлекал данные языка.

Главным историческим свидетельством по истории Древней Руси он называл летописи. Главным критерием в определении достоверности исторических сведений для него было рационалистическое объяснение.

Используя летописи, сочинения древних и позднейших авторов, данные устного народного творчества, языка, ученый считал факт доказанным, если наблюдения о нём совпадали в нескольких свидетельствах.

Ему принадлежит заслуга в издании ряда важнейших исторических документов, таких как «Степенная книга», Судебник Ивана IV, письма Петра I к Шереметьеву, «Описание земли Камчатки» С. П. Крашенинникова.

Создавая свои исторические сочинения, Г. Ф. Миллер опирался на летописи. Он считал наиболее достоверными те из них, которые были созданы в древности, и с недоверием относился к текстам, вписанным позже. Актовый материал он считал вполне достоверным и лишь в отдельных случаях подвергал его проверке с точки зрения вероятности описываемого события.

Третий этап сформировали труды историков конца XVIII — начала XIX в.: Михаила Михайловича Щербатова (1733-1790З), Ивана Никитича Болтина (1735—1792), Августа Люцера Шлецера (1735—1809), Николая Михайловича Карамзина (1766—1826).

М. М. Щербатов в своих исследованиях широко привлекал летописный материал, хотя отмечал, что по истории Древней Руси сохранилось мало достоверных сведений, в том числе по причине суеверий русских летописцев. Ученый стал первым издателем таких важных летописных известий, как «Царственная книга» и «Царственный летописец».

Помимо летописей М. М. Щербатов использовал и другие повествовательные свидетельства — как русские, так и иностранные. Из наблюдений иноязычного происхождения ученый более всего ценил сочинения древних авторов, содержащие отсутствующие в летописях сведения.

Важное место в исследованиях [16] М. М. Щербатова принадлежало произведениям фольклора. Их он рассматривал как наиболее раннюю форму освещения событий прошлого и признавал возможным использовать при освещении древнейших периодов, от которых других свидетельств не осталось.

И. Н. Болтин отличался критичностью в подходе к историческим свидетельствам и более точно толковал термины древних памятников. Известные ему памятники и документальные материалы ученый распределил на группы, показав достоинства и недостатки каждой из них. На первое место он ставил летописи, особенно древнейшую из них — летопись Нестора. Большое значение И. Н. Болтин придавал законодательным документам.

Он выделял несколько этапов в развитии русского законодательства (древний период, период Русской Правды, период становления в стране единодержавия, период Уложения 1649 г.).

Определил три этапа в изучении исторических известий, которые предшествуют собственно историческому изложению:

Главными критериями в правильном отборе и оценке свидетельств И. Н. Болтин считал их вероятность с точки зрения «здравого рассудка» и совпадение с другими наблюдениями, иногда старался также учесть «пристрастия» их авторов.

«Критические примечания генерал-майора Болтина на второй том Истории князя Щербатова» имели важное научное значение, поскольку способствовали развитию углубленного анализа источников и становлению вспомогательных исторических дисциплин.

А. Л. Щлёцер большую часть жизни посвятил изучению русских летописей как главного источника по истории Древней Руси. Ученым были подготовлены к печати и опубликованы важнейшие исторические источники: первый том Никоновской летописи, Русская Правда по Академическому списку, Судебник 1550 г.

Обосновал три критических подхода к исследованию исторических источников:

Н. М. Карамзин полагал, что при написании истории следует опираться на возможно более полную источниковую базу и был убежден в том, что исторический труд необходимо основывать на критике исторических источников. Как и историки XVIII в., важнейшей задачей исследователя он считал установление по источникам достоверных и точных фактов.

При создании «Истории государства Российского» [18] Н. М. Карамзин располагал значительным числом документов.

В научный оборот были введены летописные известия, памятники древнерусского права, художественной литературы, такие как: Ипатьевский летописный свод, «Кормчая книга», Новгородская Судная грамота, Судебник Ивана III, «Стоглав», «Слово о полку Игореве».

Н. М. Карамзиным была создана основа для установления нового этапа в развитии научной критики исторических источников и возникновения источниковедения как самостоятельной отрасли научных знаний.

Источниковедение во второй половине XVIII — начале XIX вв.

Во второй половине XVIII — начале XIX в. была заложена традиция отношения к историческим источникам как к самостоятельным объектам исследования. Это проявлялось в стремлении ученых разработать принципы критического подхода в изучении исторических известий и публикации документов.

Во второй половине XIX в. происходит становление источниковедения как самостоятельной отрасли науки, это было связано с произошедшей в исторической науке в середине 1840-х гг. методологической революцией и трудами таких ученых, как С. М. Соловьев, К. Н. Бесужева-Рюмин, В. О. Ключевский, Д. Я. Самоквасов, С. Ф. Платонов и др.

С. М. Соловьев (1820—1879). Главным его трудом считается знаменитая «История России с древнейших времен» в 29 томах. Нам известно, что при написании своего труда Сергей Михайлович пользовался различными источниками: летописи, сказания, легенды, законодательные материалы, мемуары русских и иностранных государственных деятелей, например, Б. К. Миниха, Екатерины II, Фридриха II и др. А также Соловьеву принадлежит введение в исследовательскую практику делопроизводственных документов, в частности, Министерства иностранных дел, рукописных собраний Румянцевской библиотеки и др.

Критический подход к историческим источникам слабо выражен в работе С. М. Соловьева, в основном он использовал пересказ или обширное цитирование текста источника.

Определяя понятие исторический источник, ученый говорил, что это «все то, откуда черпается сообщаемое сведение об историческом прошлом».

Идеи позитивизма оказали влияние на В. О. Ключевского (1841—1911). Ключевский назвал исторической критикой способы, с помощью которых ведется историческое исследование. В исторической критике ученый выделял несколько этапов: критика источников, критика прагматическая и критика высшая, которая устанавливала бы связь между историческими событиями. Также историк подошёл к определению исторического факта, по его мнению, это идеи, взгляды, чувства, определённые состояниями материальной и духовной жизни общества.

Василий Осипович предложил классификацию исторических источников. Он делил их на остатки жизни и деятельности людей или памятники и на наблюдения исследователей или воспоминания. Каждый разряд затем историк делил на группы: акты, деловые бумаги, летописи, сказания.

Д. Я. Самоквасов (1843—1911) работал над вопросом разработки методов исследования исторических источников. Историк разработал этапы изучения источников права:

Проблемы источниковедения интересовали также В. С. Иконникова (1841—1923). Основная проблема в трудах ученого [24] — проблема исторической критики. Он выделяет в научной исторической критике два самостоятельных подхода.

Особняком стоят идеи Александра Сергеевича Лаппо-Данилевского. Они рассмотрены в отдельной части статьи.

Вклад А. С. Лаппо-Данилевского в развитие отечественного источниковедения

Обращение к вопросу об объекте исторического познания: вводит понятие о действительности, её изменении и о принципе признания чужой одушевленности, которая обуславливает понятие об историческом изменении или об историческом факте.

Объектом исторического познания является изменение, произошедшее в действительности, причем историку наиболее интересны качественные изменения во времени. В связи с этим историк должен иметь в виду изменения в состоянии индивидуального или коллективного субъекта исторического процесса.

Принимая во внимание изменения, которые происходят в чужой психике, исследователю необходимо опираться, на особого рода принцип — чужой одушевленности, заключенной в исторических источниках, с помощью которого историк изучает факты, недоступные его эмпирическому восприятию. Принцип чужой одушевленности А. С. Лаппо-Данилевский называет гипотезой, которая нужна историку для того, чтобы объединить свое знание о наблюдаемой им чужой деятельности и соотнести его со своим собственным опытом.

Под историческим фактом, по мнению А. С. Лаппо-Данилевского, следует понимать прежде всего продукты воздействия сознания данной индивидуальности (субъекта) на среду, в особенности на общественную среду. Такое воздействие носит преимущественно психологический характер и доступно чужому наблюдению (историку) только в его результатах (источниках).

Учение об историческом источнике.

Но лишь в том случае, если данный продукт человеческой психики может служить историку материалом для ознакомления с каким-нибудь фактом из истории человечества, исследователь называет его историческим источником. Вопрос о пригодности исторического источника решает сам историк, а критерий подбора материала зависит от его познавательной цели.

Исходя из этого определения, ученый делает выводы, связанные с представлением о психологическом характере источника:

Выводы, связанные с понятием о пригодности источника для историко-познавательных целей:

Учение об интерпретации исторических источников.

Идеальная интерпретация источника, по мнению А. С. Лаппо-Данилевского, состояла бы в том, что исследователь достиг такого состояния сознания, при котором он может понимать чужое произведение как свое собственное.

Условия возникновения интерпретации: двусмысленность, недостаточность целого источника или его частей, форм, выражений, излишнее его многообразие и многословие, употребление деталей, слов, терминов, сразу не поддающихся пониманию. Она нужна в тех случаях, когда источник вызывает разноречивое понимание.

Историк не может достигнуть достаточно полного понимания источника при помощи одного из методов и должен прибегать к различным комбинациям в зависимости от целей и объекта своего исследования.

Методы интерпретации исторических источников

| Психологический | Технический | Типизирующий | Индивидуализирующий |

|---|---|---|---|

| Психологическое истолкование лежит в основе всех остальных методов исторической интерпретации источников | |||

| Основан на принципе признания чужой одушевленности (присутствие чужого сознания в источнике). | Истолкование тех технических средств, которыми автор воспользовался для реализации своих мыслей и благодаря пониманию которых можно приблизиться к пониманию смысла или назначения его произведения. | Историк придает толкованию источника ярко выраженный исторический характер. Он исходит из понятия о культурном типе, к которому источник относится, и в соответствии с ним понимает его содержание. | |

Есть два вида типизирующей интерпретации: систематическая и эволюционная.

Анализ материала, из которого данный предмет сделан, может дать указания о его назначении, месте и времени возникновения.

По форме предмета можно судить о технике, времени и месте возникновения источника.

значением, которое историк приписывает тому же материальному

образу, предположение наличия цели, с которой создан источник, выяснение цели автора источника лишь в связи с той «главной идеей», которая составляет его содержание, историк должен попытаться понять «главную идею» источника, придающую ему внутреннюю целостность.

Круг источников, к которому применим индивидуализирующий метод, довольно широк, так как под личностью можно понимать и коллективное лицо, и отдельного человека.

Учение о критике исторических источников.

Критика, как считает ученый, возникает под влиянием сомнения в ценности того, что интересует исследователя, если историк не устранил своего сомнения путем интерпретации.

В научно-исторической критике за критерий, в соответствии с которым знание признается ценным, А. С. Лаппо-Данилевский принимает прежде всего истину, а также критерии подлинности или неподлинности, достоверности или недостоверности.

Источник может иметь научно-историческую ценность в двояком смысле: в качестве исторического факта и в качестве показания об историческом факте, поэтому различаются два вида критики [35] :

Главная задача первого вида критики состоит в выяснении подлинности исторического источника.

Критерии установления подлинности:

А. С. Лаппо-Данилевский считал, что в основе критики второго вида, устанавливающей научную ценность показаний источника, лежит понятие о его достоверности или недостоверности. Главным критерием достоверности, по мнению ученого, является критерий истины — фактической и абсолютной.

В качестве критерия установления степени достоверности или недостоверности источника А. С. Лаппо-Данилевский предложил ответить на два вопроса:

Советское источниковедение

После 1917 г. изменилась общественно-политическая ситуация в стране и в центре внимания ученых оказались проблемы, находящиеся вне прежнего академического подхода. Внимание стало обращаться на подготовку и издание учебной литературы, рассчитанной на нового читателя.

В 1917—1922 гг. серьёзное внимание уделялось вопросам сохранности документов и развитию архивного дела. С начала XX в. в России архивы постоянно находились в центре общественного внимания. После Октябрьской революции вопрос об архивах был очень значимым, поскольку документы упраздненных учреждений оказались под угрозой уничтожения.

А. С. Лаппо-Данилевский и его коллеги А. Е. Пресняков, А. И. Андреев, С. Н. Валк занимались разработкой архивной реформы. Осенью в Петрограде и Москве открылись Архивные курсы, где преподавали лучшие представители академической науки, в том числе А. С. Лаппо-Данилевский, С. Ф. Платонов, А. Е. Пресняков, И. Л. Маяковский, О. А. Добиаш-Рождественская.

В связи с активной разработкой новой социально-политической проблематики в первой половине 1920-х гг. появилось немало работ, в которых отстаивалась позиция научного, критического подхода к источникам новейшего времени.

Некоторые теоретические источниковедческие положения нашли свое выражение в 1921 году на страницах журнала «Пролетарская революция» в статье М. Н. Покровского «От Истпарта».

В них проявились марксистские взгляды историка-большевика и влияние новой идеологии. Он сделал следующие выводы: о значении исторических источников, без которых невозможна исследовательская работа; о принципиальной важности обеспечения историко-революционных исследований возможно более полной источниковой базой; о значении документов РКП(б) и других политических партий и революционных движений для изучения революционной борьбы; о важности мемуаров как источников, отражающих психологический фон событий.

Серьёзные последствия для формирования методологии и методики изучения истории советского общества имело письмо И. В. Сталина «О некоторых вопросах истории большевизма» в 1931 году в редакцию журнала «Пролетарская революция». В письме фактически вводились ограничения на тематику научных дискуссий. Недопустимым объявлялось обсуждение вопроса о «большевизме Ленина» и других «аксиом большевизма». Историки, полагающиеся лишь на одни бумажные документы, были названы «безнадежными бюрократами» и «архивными крысами». В заключение был дан совет изучающим историю большевизма пользоваться «наиболее надежным методом проверки», а именно «проверять большевиков по их делам».

В 1930-е гг. происходит деформация в развитии теоретических проблем источниковедения. Утверждается положение о необязательности документального обоснования выводов историка, допускается отказ от принципа привлечения всей совокупности исторических источников как условия объективной интерпретации и оценки изучаемых событий, постепенно утрачивается академический профессионализм.

Проникновение новой идеологии в исторические исследования нашло отражение в формировании двойственного подхода к оценке достоверности документальных сведений дореволюционного и советского периодов. К источникам, датированным до 1917 г., требование критического анализа их содержания всегда подчеркивалось, то достоверность советских документов признавалась заведомо бесспорной. Это вело к игнорированию канонических приемов источниковедческой критики и к искажение научных критериев в изучении новейшей истории.

Теоретические работы историков конца 1920-х — начала 1930-х гг. в первую очередь ставили перед собой учебные задачи. Г. П. Саар в работе «Источники и методы исторического исследования» [43] (1930) рассматривает теоретические вопросы источниковедения: что такое исторические источники, их классификация, общие методы исследования, особенности анализа разных исторических источников.

С. Н. Быковский в своей работе «Методика исторического исследования» [44] (1931) заменяет термин «методика исторического исследования» «технической методологий исторического исследования», дает определение понятию «исторический источник» в широком и узком смысле, проводит черту между историческими источниками и историческими пособиями, оперирует терминами «аналитическая и синтетическая критика источников» взамен «внешней и внутренней критики».

Дисциплины источниковедческого направления в институте были представлены С. Б. Веселовским, П. Г. Любомировым, М. Н. Тихомировым, В. К. Яцунским, Л. В. Черепниным и другими. В учебные планы был включен полный курс источниковедения, который в 1936—1940 гг. читал М. Н. Тихомиров.

Совместно с С. А. Никитиным он подготовил фундаментальный курс источниковедения отечественной истории, рассматривающий важнейшие виды источников с древнейших времен до конца XIX в. На этой основе были созданы учебники.

Учебник М. Н. Тихомирова «Источниковедение истории СССР с древнейших времен до конца XVIII в.» [46] (1940) стал шагом вперед в освоении новых групп источников: в нём дается необычайно широкая источниковедческая основа отечественной истории, в научный оборот вводятся целые комплексы источников по истории народов СССР — Крыма, Кавказа, Средней Азии, Украины, Белоруссии, Прибалтики.

С. А. Никитин в своем учебнике «Источниковедение истории СССР XIX в.» [47] (1940) фактически впервые с образовательными целями обратился к «особенностям и условиям развития» отдельных видов исторических источников XIX столетия. Историк подробно рассматривает архивные материалы центральных и местных хранилищ, опубликованные законодательные памятники, статистические документы, периодическую печать, мемуары.

В 1940-е — начале 1950-х гг. теоретические проблемы источниковедения рассматривались в работах Л. В. Черепнина, который развивал свои представления об историческом источнике в полемике с учением А. С. Лаппо-Данилевского. Л. В. Черепнин принимал основной постулат его концепции — понимание источниковедения как системного учения об источниках.

Главные возражения он высказывал по вопросу природы исторического источника как «реализованного продукта человеческой психики». Разделяя главную идею А. С. Лаппо-Данилевского об источнике как явлении культуры, Л. В. Черепнин рассматривал его как историческое явление, как продукт общественной борьбы и социальных противоречий эпохи.

Л. В. Черепнин написал фундаментальный труд — «Русские феодальные архивы».

В 1920-50-е гг. определились главные черты новой концепции источниковедения. Принципиальное значение имело при этом рассмотрение источника в качестве социально-исторического явления, продукта определённой эпохи и общественной борьбы. На этой основе реализовались вопросы классификации источников (по социально-экономическим формациям, видам и классовой позиции их создателей), методы изучения происхождения и авторства, проверки достоверности и оценки значения исторических свидетельств.

С конца 1950-х гг. растет интерес к теоретическим проблемам дисциплины: предмет и содержание источниковедения, его структура, задачи и место в системе научных исторических знаний, вопросы типологии и классификации источников, методы их исследования.

В 1960-70-е гг. сформировалось особое направление, в центре внимания которого находились эти вопросы. Вклад в их разработку внесли труды В. И. Стрельского, О. М. Медушевской, Г. М. Иванова, Б. Г. Литвака, А. П. Пронштейна, Л. Н. Пушкарева, С. О. Шмидта.

Важной в области методологии источниковедения явилась статья «Некоторые вопросы теории источниковедения» [50] С. М. Каштанова и А. А. Курносова, напечатанная в журнале «Исторический архив» в 1962 г. вместе с материалами её обсуждения. Авторы актуализировали комплекс теоретических вопросов, отражающих уровень развития источниковедения как научной дисциплины.

Во-первых, отмечался недостаток специальных трудов по методологии источниковедения. Во-вторых, обращалось внимание на необходимость строго научного подхода ко всем категориям исторических источников, в том числе и советского периода, с обязательностью их серьёзной источниковедческой критики и недопустимости поверхностного, иллюстративного использования данных, почерпнутых из этих источников. В-третьих, поставлен вопрос о разработке новой схемы источниковедческого исследования. В-четвертых, рассмотрен вопрос о предмете источниковедения, проанализировано его место в системе исторических наук — предложено было считать источниковедение специальной научной дисциплиной. В-пятых, обоснована классификационная схема исторических источников на основе критерия их происхождения.

Этапный характер для разработки теоретических вопросов источниковедения имело также издание сборника статей «Источниковедение: теоретические и методические проблемы» [51] (1969), в котором анализировались важнейшие проблемы, связанные с развитием и местом этой научной дисциплины в системе исторического знания.

В 1970-80-е гг. выходит академическое серийное издание «Источниковедение отечественной истории» — сборники научных статей, отражающих опыт изучения различных видов исторических документальных материалов.

В теоретическом и прикладном аспектах изучались возможности применения в источниковедении методов других наук — математики, социальной психологии, экономической статистики.

Началось формирование источниковедения массовых источников как самостоятельного направления научных изысканий.

Появление качественных изменений в развитии источниковедения как самостоятельной научной дисциплины выразилось в издании учебных пособий по всему курсу источниковедения истории СССР, включая советский период. Это учебные пособия под редакцией В. И. Стрельского (1962), М. Н. Черноморского (1965), М. А. Варшавчика [56] [57] (1971), А. П. Пронштейна [58] (1976), И. А. Федосова, И. Д. Ковальченко (1973, 1981). В них значительное место отводилось методике изучения исторических источников.

В учебные планы большинства вузов в 1960-е гг. вводятся источниковедческие дисциплины, в задачи которых входит формирование научно-исследовательской культуры будущих специалистов в области истории.

В конце 1980-х гг. под влиянием системных перемен в обществе и концептуальных изменений в области методологии истории, породивших спрос на новые исторические источники, у источниковедения возникли новые научные задачи.

Актуальными проблемами отечественного источниковедения на рубеже 1980-90-х гг. [59] назывались следующие: 1) неравномерность в уровне, характере и масштабах изучения и использования различных групп и видов источников; 2) необходимость более широкого введения в научную практику массовых источников; 3) неразработанность источниковедческих подходов по отношению к документам советского времени; 4) малочисленность специальных источниковедческих исследований по истории Нового и Новейшего времени; 4) отставание от западноевропейских и американских исследований в области применения компьютерных технологий; 5) пробелы в источниковой базе Новейшего времени по причине отсутствия или тенденциозности официальных документальных материалов; 6) низкий научный уровень публикаций документов по истории советского периода.

Отечественное источниковедение прошло определённые этапы в своем развитии. В 1920-80-е гг. была оформлена и получила развитие материалистическая концепция науки об источниках, сформировался её предмет как самостоятельной отрасли научных исторических знаний.

Новые задачи, возникшие перед источниковедением в конце 1980-х гг., открыли новые перспективы в его развитии. Прежде всего это проявилось в освоении и введении в научную практику ранее не изученных источниковых комплексов, а также в совершенствовании методов исследования источников. Углубление теоретико-методологических изысканий способствовало определению нового статуса источниковедения в системе гуманитарных наук, основанного на его междисциплинарном характере.

Классификация исторических источников

Главный теоретический вопрос при разработке классификации — выбор основания деления исторических источников. На разных этапах развития методологии источниковедения к этому вопросу ученые подходили по-разному.

В XIX — начале XX вв. историками, в частности И. Г. Дройзеном (1808—1884), Э. Бернгеймом [3] (1850—1942), А. С. Лаппо-Данилевским [61] (1863—1919), была разработана общая, универсальная классификация:

| Исторические источники | |

|---|---|

| Остатки культуры | Исторические традиции (предания) |

Если остатки для них были частью исторического факта как такового, поэтому исследователи почти не подвергали достоверность такого источника сомнению, то исторические традиции (или предания, по версии А. С. Лаппо-Данилевского) удалены от исторического факта во времени и нуждаются в критическом анализе.

Французские исследователи Ш. Сеньобос (1854—1942) и Ш. В. Ланглуа [62] (1863—1929) предложили другое, но также общее деление источников:

| Исторические источники | |

|---|---|

| Косвенные следы | Непосредственные следы |

Если сравнивать данную классификацию с приведенной ранее, то непосредственные следы можно приравнять к остаткам культуры, которым исследователи имеют основания доверять, а косвенным следам тождественны исторические традиции. Слово «след» применительно к историческим источникам характер именно для французской историографии.

Наконец, М. Блок (1886—1944) выделял среди исторических источников намеренные (цели автора понятны) и ненамеренные (наиболее значимая для исследователя часть источников — при создании произведения не преследовались какие-либо специальные цели).

Первые советские ученые (Л. П. Карсавин, С. А. Жебелев, О. А. Добиаш-Рождественская и др.) в вопросе о классификации исторических источников следовали традициям академической науки.

В последующие периоды появляются более узкие классификации, ученые начинают говорить о возможности создания классификаций по нескольким признакам (например, Г. П. Саар [43] ).

В начале 30-х гг. XX в. С. Н. Быковский [44] предложил использовать следующую классификацию:

| Исторические источники | |||

|---|---|---|---|

| Устная традиция | Письменная традиция | Вещественные памятники | Пережитки |

М. Н. Тихомиров (1893—1965) [66] в своем учебнике присоединяется к общему делению исторических источников на остатки и традиции, а также предлагает видовую классификацию:

М. Н. Тихомиров разделил источники по хронологическому признаку, а внутри хронологических групп систематизировал их по происхождению и видам. Данный принцип вошёл в практику преподавания источниковедения в вузах.

К 1960-м гг. сложилось общепринятое сегодня деление совокупности исторических источников, что во многом было связано с деятельностью В. К. Яцунского [67] и школой МГИАИ.

Также историк предложил циклическую систему деления источников, которая призвана показать наличие переходных групп между ними. [прим. сюда надо схему модели]

По мнению Л. Н. Пушкарева иногда возникает необходимость разорвать цикл, чтобы показать, что ряд исторических источников бесконечен, или чтобы показать связь представленных источников с другими.

Тогда применяется линейная система классификации исторических источников. [прим. сюда надо схему модели]

Подобные модели Пушкарев составил и для письменных источников.

Систематизации источников с учётом их содержания широко применяются в проблемных источниковедческих исследованиях.

С. О. Шмидт (1922—2013) предложил свой вариант классификации [75] :

Структура источниковедческого исследования

В советский период историки начали использовать термины внешняя и внутренняя критика. Данная терминология связана с позитивистским подходом к изучению источников. Так, источниковедческий анализ делился на 2 стадии:

С развитием источниковедческой науки исследователи стали критиковать данный подход относительно структуры исследования. И. Д. Ковальченко говорил о том, что такое деление нарушает целостную структуру исторического источника. Историк предлагал следующую структуру работы с источником [79] :

В современных учебниках [78] сформулированы цели источниковедческого исследования:

В современном источниковедении господствует наличие следующих стадий источниковедческого исследования: