крж на шейке матки что это

Признаки рака шейки матки. Симптомы рака шейки матки

Сдать анализы со скидкой в интернет-магазине

Несмотря на определенные успехи, достигнутые в области диагностики и лечения, рак шейки матки продолжает занимать одну из лидирующих позиций в структуре онкологической заболеваемости женской половой сферы. Основным и наиболее перспективным направлением борьбы с этим заболеванием является его профилактика, которая заключается в своевременном выявлении и адекватном лечении фоновых, предраковых процессов, а также начальных форм рака шейки матки.

Признаки и симптомы рака шейки матки

У больных с фоновыми и предраковыми заболеваниями шейки матки жалобы, как правило, отсутствуют, и лишь изредка встречаются больные с незначительными болями внизу живота, пояснице, белями из половых органов, ациклическими кровянистыми выделениями. Однако, ни один из симптомов рака шейки матки, перечисленных выше, не является патогномоничным для данного вида патологии и поэтому не имеет большого практического значения.

Осмотр шейки матки

Макроскопическое изучение шейки матки в зеркалах также не позволяет в достаточной мере оценить степень и тяжесть заболевания, характер и объем поражения, а иногда и вообще диагностировать его. Это обстоятельство может быть обусловлено наличием дисплазии, сочетающейся с визуально неизмененной шейкой матки. В связи с тем, что микроскопические изменения в органе обычно опережают клинические проявления заболевания, решающая роль в диагностике отводится комплексному методу исследования, который включает в себя мазок на онкоцитологию с поверхности шейки матки ( ПАП-мазок ) и кольпоскопию. При необходимости обследование дополняется биопсией шейки матки с последующим гистологическим исследованием ткани.

Кольпоскопия

Кольпоскопическое исследование, впервые предложенное в 1924 г. H. Hinselmann, заключается в осмотре слизистой шейки матки с помощью бинокулярной лупы, оснащенной осветительной системой и цветными фильтрами. Совершенствование и развитие аппаратов и кольпоскопической техники привели к появлению множества ее разновидностей:

Кольпоскопические картины влагалищной части шейки матки очень разнообразны. Для понимания сущности патологического процесса их делят на две большие группы: доброкачественные (чаще всего встречаются при фоновых процессах) и атипические (характерны для предрака и рака).

1. Доброкачественные кольпоскопические картины:

2. Атипические кольпоскопические картины:

Цитологическое исследование (ПАП-мазок)

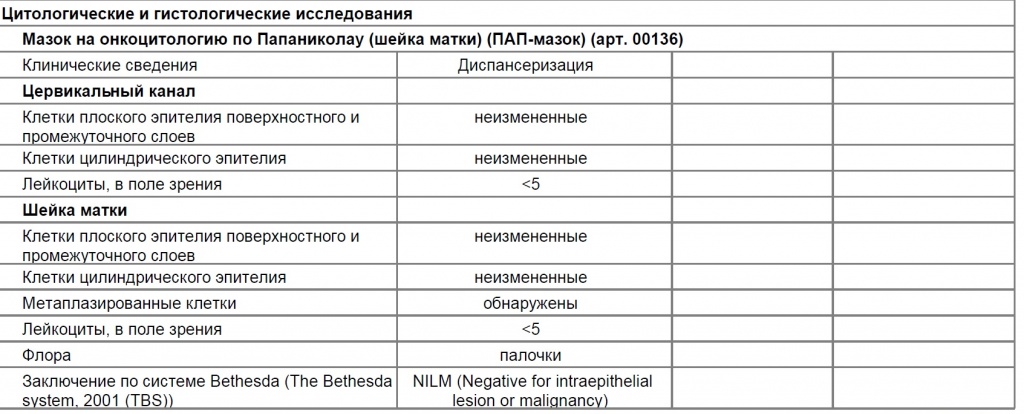

Образец результата анализа в лаборатории ЦИР (заключение выдается по международной системе Bethesda)

Онкоцитологическое исследование представляет собой изучение мазков скарификатов с влагалищной порции шейки матки и цервикального канала. Диагностика основана на делении мазков на 5 классов (по Папаниколау) или на выдаче заключения по международной системе Bethesda. Классификация по Папаниколау:

Биопсия шейки матки

Решающее значение в постановке окончательного диагноза принадлежит гистологическому методу исследования биопсийного материала, полученного под кольпоскопическим контролем. Это, как правило, заключительный этап в комплексной диагностике патологических состояний шейки матки. В данной связи необходимо отметить уверенную гистологическую диагностику рака и часто наблюдаемые трудности в распознавании эпителиальных дисплазий, особенно их начальных форм, а также невозможность многократного применения данного метода диагностики при обследовании одной и той же пациентки.

ЭПИДЕМИОЛОГИЯ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ

Образ жизни, вредные привычки

Первые исследования, посвященные эпидемиологии рака шейки матки, появились еще в девятнадцатом веке. Rigoni-Stern в 1842 г. опубликовал данные, основанные на изучении регистра смертей в г.Вероне с 1760 по 1830 гг. Он заметил, что рак шейки матки значительно чаще был причиной смерти замужних женщин и вдов и не встречался у девственниц и монахинь. Это обстоятельство позволило ученому высказать гипотезу о раке шейки матки как инфекционном заболевании. При изучении 13000 историй болезни монахинь Монреаля и Квебека F. Gagnon (1950) отметил, что рак шейки матки не был обнаружен ни разу. Автор связывал подобные результаты с низкой частотой воспалительных заболеваний шейки матки у монахинь.

Опубликованы результаты эпидемиологических исследований, касающихся роли в возникновении рака шейки матки раннего начала половой жизни, ранней первой беременности, частой смены половых партнеров, а также инфекционных заболеваний, передающихся половым путем. В настоящее время имеются убедительные данные о повышенном риске развития рака шейки матки у курящих женщин. Одни авторы ( Hellbberg, Greenberg, Winkelstein, Brinton ) отмечают взаимосвязь курения с ранним началом половой жизни и частой сменой половых партнеров, другие (Hoffman, Sasson) указывают на канцерогенную роль содержащихся в табачном дыме никотина и котинина.

Урогенитальные инфекции

До настоящего времени дискутируется вопрос о роли травмы, связанной с родами и абортами. Достаточно долгое время господствовало утверждение R. Meyer (1910) о травме как этиологическом моменте метапластических процессов в эпителии шейки матки. Однако, впоследствии было установлено, что «не меньшее значение, чем механическая травма, в патогенезе рака шейки матки имеет местная инфекция, вернее, сочетание этих двух условий» (А.И. Серебров). В течение многих лет обсуждалась возможность связи дисплазий и рака шейки матки, отмечена более высокая частота выявления неспецифической микрофлоры, включая трихомонадные инфекции и гарднереллез. Примеры такого влияния обсуждались в отношении Treponema palliddum, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, вируса простого герпеса 2 типа, цитомегаловируса, вируса папилломы человека. Эпидемиологические исследования убедительно показали, что неоспоримым фактором риска возникновения предраковых изменений и рака шейки матки является генитальная папиллломавирусная инфекция.

Концепция вирусной природы рака шейки матки имеет длинную историю и неразрывно связана с исследованиями кондилом различных локализаций. Половые кондиломы описаны еще в трудах по античной медицине. На протяжении многих лет считалось, что вульгарные, ювенильные и генитальные бородавки вызываются одним типом папилломавируса, а различия в клиническом течении обусловлены различиями в локализации. Взгляды на патологию кондилом шейки матки были радикально пересмотрены после того, как Meiisseis, Fortin (1976), Purola, Savia (1976) описали генитальные плоские и инвертированные (эндофитные) кондиломы, определив их принципиальное отличие от кондилом других локализаций, и постулировали цитоморфологические признаки папилломавирусной инфекции: койлоцитоз или баллонирование клеток, характеризующееся увеличенными, гиперхромными ядрами, окруженными четкой зоной светлой цитоплазмы. Позже, с помощью электронно-микроскопических, иммуногистохимических и ДНК-гибридизационных исследований была подтверждена их папилломавирусная этиология.

Папилломавирусная инфекция

В настоящее время идентифицировано более 100 типов вирусов папилломы человека (ВПЧ). Подробно описаны более 70 типов. Твердо установлен факт, что определенные типы ВПЧ могут инфицировать строго определенный вид эпителия и вызывать характерные изменения. Благодаря выявлению многовариантности генотипов ВПЧ, идентификации специфических типов ВПЧ, накоплению данных о злокачественной трансформации генитальных кондилом и об онкогенном потенциале различных типов ВПЧ, стало возможным рассматривать папилломавирус как этиологический фактор развития рака шейки матки. Вирусы папиллом инфицируют базальные слои эпителия. Наиболее «уязвимым» участком является зона перехода многослойного плоского эпителия в цилиндрический эпителий.

Существенная роль в патогенезе заболеваний шейки матки принадлежит системе иммунитета. Выраженная связь иммунологических реакций с атипической пролиферацией эпителия эктоцервикса указывает на влияние клеточного и гуморального иммунитета, на процессы, поддерживающие существование фоновых и предраковых заболеваний, а также провоцирующие их рецидивы.

Киста шейки матки

Киста шейки матки – это неопухолевое или опухолевое образование, представляющее полость с жидким или салообразным содержимым. Симптоматика заболевания варьируется от полного отсутствия видимых проявлений до повышения объёма слизистого отделяемого из половых путей, контактных кровотечений, менструальных нарушений. Диагноз основывается на анамнестических данных, результатах гинекологического осмотра с использованием кольпо- и цервикоскопии, морфологического исследования. Применяется как медикаментозное, так и хирургическое лечение.

МКБ-10

Общие сведения

Киста шейки матки – полостное образование в области цервикального канала или экзоцервикса, наполненное слизистым, серозным, кровянистым содержимым или густой массой с элементами производных эктодермы. Размер кистозных полостей составляет от нескольких миллиметров до нескольких сантиметров. Цвет зависит от происхождения кисты, может быть розовым, шоколадным, голубоватым или желтоватым. Заболевание обычно регистрируется у женщин репродуктивного возраста. Частота встречаемости патологии составляет 15-25%. Образования, как правило, не склонны к малигнизации.

Причины

Причиной развития неопухолевых кист является нарушение оттока жидкости из естественных или патологических полостных структур органа – псевдожелёз (крипт), образованных складками цилиндрического эпителия, очагов эндометриоза, остатков мезонефроса. Формирование кистозных полостей имеет полиэтиологическую природу. К наиболее значимым факторам риска можно отнести:

Патогенез

Кисты шейки матки имеют разное происхождение, могут формироваться как из нормальных тканей органа, так и из эктопированных, из рудиментарных остатков, зародышевых клеток. Незначительная часть образований обусловлена скоплением жидкости в рудиментах мезонефральных протоков, расположенных глубоко в строме органа, или ростом популяции герминогенных клеток.

В основе формирования наиболее распространённых – наботовых кист лежит сквамозная метаплазия. Замещение цилиндрического эпителия, продуцирующего слизь, защитным (многослойным плоскоклеточным) часто приводит к перекрытию цервикальных «желёз» (крипт) и их кистозному расширению. В подавляющем большинстве случаев этот процесс происходит на участках эктопии, однако иногда отмечается в цервикальном канале или на поверхности полипа.

Образование другого распространённого вида псевдоопухолей связано с эктопией эндометрия. В этом случае полость формируется не из нормальной цервикальной ткани, а из структур, морфологически и функционально схожих с внутренней выстилкой тела матки, имплантировавшихся в области шейки. Результатом циклических гормональных изменений становится ежемесячное отторжение эпителия, подобное таковому в теле матки, внутри эндометриоидных очагов, а также скопление в них кровянистой жидкости с образованием кистозных полостей.

Классификация

Подавляющее большинство кист шейки матки (за исключением дермоида) относится к опухолевидным (псевдоопухолевым) процессам. Кисты могут быть множественными или единичными, по локализации – пара- или эндоцервикальными, расположенными соответственно на влагалищной порции шейки и в её канале. Определение вида образования необходимо для выбора тактики лечения. С учетом происхождения среди цервикальных кистозных образований выделяют:

Симптомы

Кисты шейки матки большей частью не имеют видимых признаков и обнаруживаются случайно во время гинекологического осмотра. При крупных или множественных наботовых кистах может отмечаться диспареуния, их разрыв проявляется повышенным объёмом слизистых белей. При эндометриоидных кистах перед менструацией и после неё могут наблюдаться незначительные мажущие кровянистые выделения, контактные кровотечения, иногда – меноррагия, менометроррагия.

Крупные эмбриональные кисты смещают мочевыводящие пути, что вызывает затруднение мочеиспускания или инконтиненцию. Неосложнённые кисты шейки матки чаще не сопровождаются болевым синдромом. Боли наблюдаются в случае нагноения кистозных образований. При цервикальном эндометриозе боль отмечается в случае сочетания с эндометриозом других локализаций.

Осложнения

Крупные и множественные нелеченые патологические образования, изменяя архитектонику шейки матки, могут приводить к бесплодию, невынашиванию беременности, являться препятствием для родов через естественные родовые пути. Инфицирование эмбриональной кисты сопровождается её нагноением. Такое состояние требует немедленного хирургического вмешательства, в противном случае могут развиться тяжёлые осложнения – пельвиоперитонит, параметрит, сепсис.

Наботовы кисты нередко являются резервуаром для патологических микроорганизмов (чаще хламидий, микоплазмы, гонококков), что влечёт хроническое течение гинекологических инфекций, их частые рецидивы. Это ведет к персистирующей эктопии цилиндрического эпителия, в результате чего образуются новые кистозно расширенные железы, повышается риск предраковых и раковых патологий. Сами кисты обычно не малигнизируются, но причины, спровоцировавшие их появление, повышают риск развития рака.

Диагностика

Диагностика патологии проводится гинекологом. Кисты, расположенные на вагинальной части матки, можно без особых затруднений обнаружить визуально посредством неинвазивных методов. Образования, локализованные суправагинально, требуют более сложного исследования. Аппаратные и лабораторные методы, применяющиеся в диагностике цервикальных патологий, включают:

В случае необходимости выполняется культуральный и ПЦР-анализ вагинального мазка и содержимого пунктата наботовой кисты для выявления инфекции (в том числе скрытых). Для определения причин патологии может назначаться гормональный анализ, иммунограмма, консультации эндокринолога, иммунолога. Дифференциальная диагностика осуществляется в первую очередь с инвазивной карциномой шейки матки, что может потребовать консультирования онкогинеколога.

Лечение кисты шейки матки

При бессимптомном течении и отсутствии осложнений (сочетания с инфекцией, фоновой или предраковой патологией, нарушением архитектоники шейки матки) пациентке рекомендуется динамическое наблюдение, коррекция менструальной функции. Некоторые клиницисты предпочитают удалять даже неосложненные наботовы кисты с целью ликвидации потенциального очага инфекции, однако такая тактика остаётся предметом дискуссий.

Осложнённые и рецидивирующие формы требуют комплексного лечения. Кистозные образования удаляют, до деструкции проводят лечение воспаления, после – коррекцию функциональных расстройств. Лечебные мероприятия направлены на предотвращение восходящей инфекции и гнойно-септических осложнений, нарушения репродуктивной функции, развития предраковых состояний и злокачественных опухолей.

Консервативная терапия

Цели консервативного лечения – ликвидация специфической инфекции, нормализация вагинального биоценоза, устранение эндокринных и иммунных расстройств. Восстановление иммунного и гормонального гомеостаза может привести к самопроизвольному разрешению эндометриоидных и наботовых кист. Лечение назначается индивидуально в зависимости от результатов обследования.

Хирургическое лечение

Хирургическое лечение показано при нагноившихся, крупных образованиях, ухудшающих качество жизни и препятствующих реализации репродуктивной функции, или после достоверной оценки состояния шейки матки в случае предраковых изменений. Могут применяться как безоперационные, так и оперативные методы. Выбор зависит от характера поражения, желания пациентки в будущем иметь детей.

Прогноз и профилактика

Прогноз при кистозных образованиях шейки матки благоприятный, неосложнённые формы обычно не доставляют пациентке беспокойства, не препятствуют половой жизни и деторождению. После хирургического лечения эндометриоидных, наботовых кист достаточно высок процент рецидивов. Это объясняется тем, что не всегда удаётся полностью устранить нарушения, на фоне которых развилась патология.

Профилактика заболевания заключается в рациональном ведении родов, борьбе с абортами, своевременном лечении воспалительных гинекологических патологий, иммунно-эндокринных нарушений. При неосложнённых формах профилактические осмотры, включающие кольпоскопию и бактериологический анализ, проводятся раз в год. Пациентки после деструктивного лечения, с осложнёнными кистами нуждаются в более тщательном наблюдении.

Ретенционные кисты шейки матки: что это такое? Методы лечения

Ретенционная киста шеи матки образуется на месте наботовой железы, выделяющей специальный секрет (слизь), необходимый для защиты внутренних половых органов от проникновения инфекции. Когда по каким-либо причинам происходит закрытие («закупорка») протока наботовой железы, и при этом внутренний секрет продолжает вырабатываться, происходит образование кисты.

Таким образом, ретенционная киста (или по-другому ее называют наботова киста) – это доброкачественное образование, возникшее вследствие закрытия протока наботовой железы и содержащее железистый секрет. Внешне представляет собой выпуклый бугорок желтоватого или белесого цвета.

Такие кисты бывают разных размеров: от незначительных (около 1 мм) до огромных (2 – 3,5 см). Обычно маленькие кисты никак себя не проявляют. Об их существовании женщина узнает лишь при посещении гинеколога. А вот большие кисты могут доставлять дискомфорт и даже быть причиной деформации шейки матки и даже бесплодия (когда перекрывают цервикальный канал и сперматозоиды попросту не могут проникнуть в матку).

При крупных ретенционных кистах могут наблюдаться следующие симптомы:

Методы диагностики ретенционных кист

В зависимости от расположения различают:

Поскольку парацервикальные кисты находятся снаружи шейки матки, их легко обнаружить при обычном осмотре с помощью зеркал или при помощи кольпоскопа.

(Кольпоскопия – исследовании шейки матки под микроскопом. При кольпоскопии можно обнаружить самые мелкие кисточки, не всегда различимые при простом осмотре с зеркалами).

Диагностировать эндоцервикальные кисты можно только во время проведения трансвагинального УЗИ органов малого таза, так как эндоцервикальные кисты располагаются внутри шейки матки.

Причины образования ретенционных кист

Стоит ли лечить ретенционные кисты?

Сама по себе ретенционная киста неопасна. Она не перерождается в злокачественную опухоль. При диагностировании кисты во время беременности нет причин волноваться: наличие кисты не влияет на течение беременности.

Тем не менее гинекологи рекомендуют удалять такие кисты по следующим причинам:

Методы лечения

Для профилактики неприятных явлений, описанных выше, гинекологи рекомендуют удалять ретенционные кисты.

Существуют несколько способов избавиться от этих образований:

В Медицинском Центре «36и6» применяются два метода лечения ретенционных кист:

Методика удаления ретенционных кист с помощью радиоволнового аппарата Сургитрон

Особенность радиоволнового аппарата Сургитрон в том, что он позволяет точечно воздействовать на поверхность рецензионной кисты, создавая микро-отверстие, аналогичное естественному протоку железы.

Через это микро-отверстие с помощью вакуума убирается содержимое кисты. После чего, образование опадает, а электродом прижигается его основание.

После радиоволнового удаления вероятность рецидива практически отсутствует.

Все манипуляции при радиоволновом методе – бесконтактные, те есть электрод Сургитрона не соприкасается с тканями.

Высокочастотные радиоволны, испускаемые электродом аппарата, прицельно воздействует на клетки, вызывая одновременно рассечение ткани и ее коагуляцию. Соседние клетки при этом не повреждаются. Глубина и радиус воздействия электрода Сургитрона в 2-3 раза меньше, чем при использовании лазерного аппарата.

В нашем медицинском центре в тандеме с радиоволновым аппаратом Сургитрон используется эвакуатор дыма Surg-E-Vac, который:

Заболевания шейки матки

I. Экзо – и эндоцервициты

Это воспаление слизистой оболочки экзо – и эндоцервикса, причиной которого может быть как условно-патогенная микрофлора (стрептококки, стафилококки, кишечная палочка), так и урогенитальная инфекция (мико-, уреаплазмоз, трихомониаз, хламидиоз, вирусные инфекции).

Специфических клинических симптомов воспаления не существует, чаще всего заболевание проявляется появлением более обильных выделений из половых путей (бели), очень редко тупыми болями внизу живота, связанными в основном с сопутствующими заболеваниями (уретрит, цистит).

При гинекологическом осмотре обнаруживается гиперемия вокруг наружного зева, слизистые или гнойные выделения.

Кольпоскопия помогает не только диагностировать цервицит, но иногда и уточнить его этиологию.

Так по кольпоскопической картине можно дифференцировать воспаление хламидийной, вирусной, кандидозной и трихомонадной этиологии.

Трихомонадный диффузный цервицит

Кандидозный цервицит сопровождается чередованием «шероховатых» зон с «лакированной» поверхностью, а так же появлением типичных творожистых выделений на шейки и стенках влагалища.

Типичным симптомом вирусного цервицита является симптом «большой эрозии», когда вся поверхность шейки матки ярко-красного цвета с изъявлениями.

Хламидийный цервицит сопровождается отеком эктопированого цилиндрического эпителия, очагами некроза и изъязвления, слизисто-гноевидными выделениями.

Для уточнения этиологии воспаления так же необходимо сдать мазок на флору, бак посев и чувствительность к антибиотикам из цервикального канала, соскоб на урогенитальную инфекцию методом ПЦР и РАР-тест для исключения фоновых и предраковых заболеваний.

Лечение зависит от возбудителя, вызвавшего воспаление и его чувствительности к антибиотикам.

Учитывая то, что чаще всего причиной являются несколько возбудителей, в лечении используют препараты местного действия, обладающие противовоспалительным, антибактериальным и противогрибковым эффектом (Полижинакс, Тержинан, Клион-Д, Бетадин).

При гонорейной, трихомонадной, герпетической этиологии цервицита в комплексе используют пероральные антибактериальные или противовирусные препараты.

II. Истинная эрозия шейки матки

Довольно часто врачи используют термин «эрозия шейки матки», тем самым обозначая, отклонения от нормы при осмотре невооруженным глазом. В основном эти «отклонения» оказываются обычной эктопией или псевдоэрозией.

При этом происходит дистрофия и десквамация многослойного плоского эпителия с обнажением подэпителиальной стромы.

Причины истинной эрозии шейки матки.

При кольпоскопии истинная эрозия выглядит, как дефект эпителия с четкими краями и неровным, бугристым дном.

В норме, если исключить воспалительный процесс поддерживающий эрозию, через 1-2 недели она начинает эпителизироваться.

Поэтому основным методом лечения, как истинной эрозии, является устранение воспалительного компонента. При лечении истинной эрозии шейки в постменопаузе используют комбинированное лечение, включающее исключение травмирующего фактора, противоспалительную и гормональную терапию.

Не стоит забывать о цитологическом исследовании шейки матки перед лечением, для исключения более серьезной патологии.

III. Лейкоплакия шейки матки

При кольпоскопии выделяют три формы лейкоплакии шейки матки:

Простая лейкоплакия характеризуется утолщением базального и зернистого слоя многослойного плоского эпителия и явлениями паракератоза.

Причина этого процесса до конца не выяснена, но среди возможных причин выделяют нарушение гормонального фона женщины, травмы шейки матки, инфекционные и химические факторы.

Лейкоплакия с атипией относится к предраковым заболеваниям и заключается в появление базально-клеточной гиперактивности и атипичных клеток. В 15-75% случаев она может переходить в преинвазивный плоскоклеточный рак.

Кольпоскопия в этом случае не позволяет точно дифференцировать заболевание.

Единственным методом диагностики является цитологическое, а лучше гистологическое исследование.

Для этого проводят РАР-тест или биопсию участка лейкоплакии.

При подтверждении простой лейкоплакии на гистологическом уровне, никакого лечения не требуется, кроме наблюдения и проведения РАР-теста раз в год.

При обнаружении атипичных клеток при гистологическом исследовании, методом лечения является радиоволновое «прижигание» лейкоплакии на шейке матке на 5-7 день менструального цикла, в запущенных случаях применяется конизация шейки матки.

Применение тампонов с облепиховым маслом, алоэ и шиповником не допустимо, т.к. провоцирует бурный рост злокачественных клеток!

IV. Эндометриоз шейки матки

По данным литературы почти в 20% случаев эндометриоз шейки матки является результатом диатермокоагуляции. Так же некоторые исследователи к причинам развития эндометриоза шейки матки относят пластические операции, аборты и роды. Предполагают, что эндометрий внедряется в поврежденную слизистую шейки матки, формируя очаги гетеротопии.

При локализации эндометриоза только на влагалищной части шейки матки, заболевание может протекать бессимптомно, либо сопровождаться появлением мажущих темно-коричневых выделений до и после менструации.

При внедрении эндометриоидных очагов в слизистую цервикального канала присоединяется болевой синдром, меняющий свою интенсивность в зависимости от фазы цикла.

При кольпоскопии очаги эндометриоза выглядят, как кисты красноватого цвета, размерами до 5 мм, а в дни менструации они увеличиваются в размере и становятся багрово-синюшными.

Также перед лечением необходимо провести биопсию очагов с гистологическим заключением, для исключения злокачественных процессов.

Радикальным методом лечения эндометриоза шейки матки, так же как и других форм этого заболевания, является хирургический. На 6-7 день цикла проводят лазерную или радиоволновую деструкцию очагов.

Рецидив заболевания после этого встречается крайне редко.

V. Предраковые заболевания шейки матки

Рак шейки матки по данным литературы занимает 3-е место среди злокачественных заболеваний репродуктивной системы у женщин. Ежегодно регистрируется до 500000 новых случаев рака шейки матки в мире.

Но рак возникает не молниеносно, проходят десятки лет, прежде чем предрак перейдет в злокачественный процесс. Его можно предотвратить, если вовремя диагностировать и пролечить предраковые изменения.

Сложность в диагностике заключается в том, что даже выраженный процесс протекает бессимптомно, поэтому так важно проходить обследование у гинеколога хотя бы раз в год.

Многие исследования доказывают, что формирование предраковых процессов начинается с инфицирования вирусом папилломы человека, который впоследствии нарушает структурное строение клеток, больше всего затрагивая ядра клеток.

По классификации Bethesda system их относят к LSIL (плоскоклеточные интраэпителиальные поражения низкой степени значимости).

Кондиломы возникают в результате папилломовирусной инфекции и представляют собой разрастания соединительной ткани, покрытой многослойным плоским эпителием.

Выделяют остроконечные и плоские кондиломы.

Плоские кондиломы в 10% случаев могут малигнизироваться в течение 2-х лет, они незаметны невооруженным глазом и диагностируются при расширенной кольпоскопии.

Лечение кондилом заключается в лазерной хирургии пораженных очагов с дальнейшей противовирусной и иммуномодулирующей терапией.

Изменения структуры клеток затрагивают только нижние слои многослойного плоского эпителия.

Как правило, эти изменения возникают вследствие воспалительного процесса и, либо проходят после противовоспалительной терапии, либо регрессируют сами.

В 10-15% случаев могут переходить в дисплазию средней степени.

Характеризуются тем, что изменения в клетках затрагивают уже более высокие слои.

В 20% случаев переходит в CIN III, а в 5% может переходить в рак шейки матки.

При CIN III изменения в клетках характеризуются появлением больших ядер или нескольких ядер на всех пластах слизистой. Лишь в самых поверхностных слоях можно обнаружить признаки созревания и дифференцировки нормальных клеток.

При раке in situ клетки по структуре не отличаются от раковых, но эти изменения ещё не вышли за пределы слизистой оболочки.

Учитывая то, что разные степени дисплазии могут сочетаться, для уточнения стадии и перед лечением необходимо проводить прицельную биопсию подозрительных участков с последующим гистологическим исследованием.

При CIN I-II лечение начинают с противовоспалительных препаратов с последующим повторным цитологическим исследованием через 2-е недели.

Также при обнаружении папилломовирусной инфекции в комплексе можно использовать противовирусную и иммуномодулирующую терапию.

Если при повторном исследовании изменения сохраняются, проводят лазерную коагуляцию шейки матки, как наиболее эффективный метод лечения.

Это амбулаторная процедура, проводимая на 4-7 день цикла. Полная эпителизация коагулированной поверхности наступает через 4-6 недель после процедуры.

В последующем необходимо динамическое наблюдение с цитологическим исследованием раз в 6 месяцев.

При CIN III и раке in situ выжидательная тактика неприемлема, необходимо сразу проводить конизацию шейки матки – ампутация шейки матки с последующим гистологическим исследованием материала.

Процедура проводится в стационаре под наркозом. При этом можно использовать различные методики: радиоволновая, лазерная, электрохирургическая или просто хирургическая.

Недостатком лазерной методики является то, что происходит обугливание краев материала, что затрудняет дальнейшую диагностику, но при этом риск развития кровотечения значительно ниже, чем после использования хирургического метода.

В последние годы широко применяют радиоволновой или аргоноплазменный метод с помощью специальной петли, который устраняет оба эти недостатка.

После проведения манипуляции также необходимо диспансерное наблюдение 1 р в 3 месяца.

VI. Рак шейки матки

При этом все симптомы неспецифичны и могут быть признаком множества других гинекологических заболеваний.

Наиболее часто появляются жалобы на:

Поэтому диагностика рака шейки матки столь затруднительна. Основными методами ранней диагностики заболевания являются систематическое прохождение РАР-теста и кольпоскопии.

Лечение заключается в комплексном применении хирургических, лучевых и химиотерапевтических мероприятий.

Прогноз при этом заболевании достаточно благоприятный. На ранних стадиях 5-ая выживаемость составляет более 90%, при второй-третьей стадии от 30 до 60%, а при четвертой около 10%.