крупные хищники в экосистемах малочисленны потому что

Без хищников природа исчезнет

Хищные звери, рыбы и птицы, которые стоят на вершине пищевой цепи, терпят бедствие. За последние 100 лет численность крупных хищников в мире сократилась более чем на 90%. Ученые пытаются понять, почему это происходит и как влияет на экосистему Земли.

Долгое время, и особенно активно в последние 100 лет, человек осваивал, а по сути уничтожал места естественного обитания крупных хищников. Львы, акулы, орлы (и это далеко не полный список) оказались на грани вымирания.

Бурый медведь, подвиды которого были широко распространены по всей Европе, Азии, Америке и даже на севере Африки, сейчас по большей части истреблен. Исчезли калифорнийский гризли, мексиканский бурый медведь, африканский медведь, а апеннинского и вовсе можно пересчитать чуть ли не по пальцам.

Плачевна участь тигров в лесах Азии, чуть в лучшем положении львы, но и их за последние десятилетия стало гораздо меньше. В некоторых местах планеты хищников осталось так мало, что они утратили свою природную значимость, а это негативно сказывается на экосистемах, ставя под угрозу существование пищевых цепей и экологического равновесия на планете.

В довершение всего тщательно проанализировать сложившуюся ситуацию невозможно из-за отсутствия достаточных статистических данных. Численность многих видов стала стремительно сокращаться, а некоторые вымерли задолго до появления в середине прошлого века современных экологических теорий, более совершенных методик полевых исследований и учета животных в естественной среде.

Если бы в 1995 году сюда не привезли из Канады три десятка волков, которые исчезли из местных лесов в 20-х годах прошлого века, здешние тополя погибли бы полностью. Ученым удалось проследить взаимосвязь между резким сокращением хищников и балансом в экосистеме.

Канадские «переселенцы» начали быстро размножаться, и уже через несколько лет в Йеллоустоне наметились первые признаки оздоровления. Волки слегка проредили популяцию прожорливых вапити, а оставшимся пришлось изменить линию поведения, а заодно и места поживы. Если раньше они обгладывали все деревья подряд, то теперь стали избегать крутых склонов, затопленных лесов и густых зарослей, откуда было бы трудно унести ноги от преследователей.

Стало больше бобров, птиц и деревьев, мелких санитаров леса. Воронам, орлам и койотам после волчьих трапез достается долгожданная падаль, и это помогает им выживать в суровые зимы. Без волков количество падали в зимнее время более непредсказуемо для животных-санитаров: в мягкие зимы погибает сравнительно мало оленей и других животных.

С глобальным потеплением климатологи прогнозируют больше мягких зим, однако падальщикам, живущим по соседству с волками, пропитание обеспечено круглый год. Таким образом, у них гораздо больше шансов для адаптации к новым условиям. С другой стороны, волки неизбежно потеснят койотов.

Но предсказать все последствия трудно. Как только из районов с преобладанием кустарниковой растительности в пригородах Лос-Анджелеса исчезли койоты, контроль над территорией перешел к домашним кошкам. Смена власти привела к резкому сокращению численности мелких птиц.

В Западном Техасе все немного иначе: когда с подопытных территорий удалили койотов, между 12 видами грызунов разразилась война за пропитание. Через год в соответствии с принципом «должен остаться только один» один и остался. Мешотчатая мышь оказалась самым стойким и приспосабливаемым грызуном.

За последние 100 лет в океанах численность крупных акул сократилась более чем на 90%. Не лучше обстоит дело с крупными тунцами и прочими хищными рыбами, занимающими вершины пищевых цепей. Это влечет за собой перемены в жизни остальных животных.

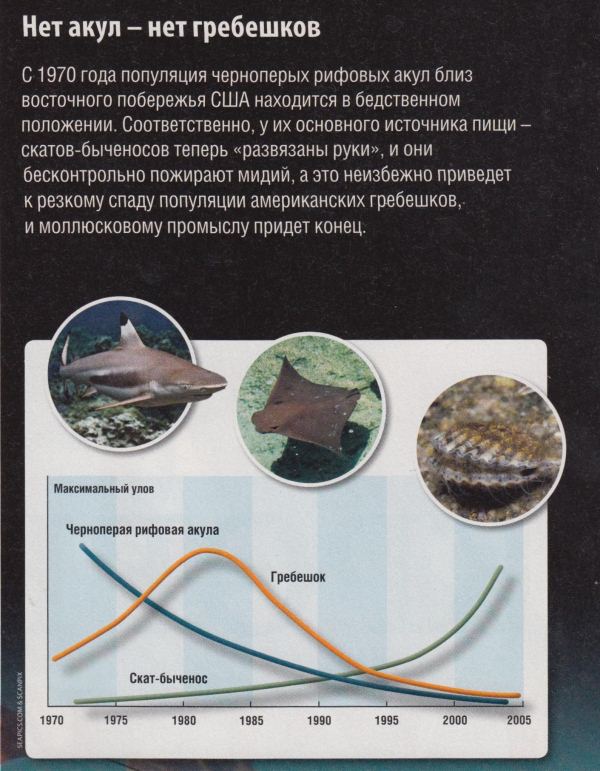

В период с 1970 по 2005 год близ восточного побережья США исчезло от 90 до 99% крупных акул. Их основной рацион состоит из собратьев поменьше и скатов, которые тут же сильно расплодились.

В некоторых районах Балтийского моря снижение численности доминирующих хищных рыб, щук и окуней, отразилось на состоянии всей экосистемы, что привело к разрастанию некоторых видов водорослей. Причина в том, что дефицит хищников приводит к резкому увеличению численности менее крупных рыб типа колюшки, а она в свою очередь интенсивно истребляет мелких ракообразных, которые питаются водорослями, и те немедленно начинают разрастаться сверх меры.

В Черном море ситуация еще более удручающая. В 1970-е годы чрезмерный отлов дельфинов и крупных хищных рыб привел к всплеску численности мелких видов рыб, питающихся ракообразными. Сокращение численности ракообразных, питающихся водорослями, привело к массовому разрастанию водорослей, а отсутствие крупных рыб спровоцировало массовый отлов мелких рыб. В результате опустела большая экологическая ниша, которую за короткое время заполнили бесполезные медузы.

В северо-западной части Атлантического океана получили неожиданную свободу скаты-быченосы. В отсутствие акул, своего основного «потребителя», они оказались на вершине пищевой цепи. В течение некоторого промежутка времени их численность увеличивалась на 9% в год, и сегодня их уже свыше 40 млн особей.

Такая орда может подчистую сожрать всех американских гребешков, экологически и экономически важного для многих регионов вида. Только в Чизапик-Бей на востоке

США скаты всего за 100 дней пребывания в бухте поедают не менее 840 тыс. тонн мидий. Коммерческий вылов гребешков в заливе упал до нескольких тонн в год.

Чрезмерный вылов рыбы привел к тому, что в тропических коралловых рифах исчезли крупные акулы и другие рыбы, занимавшие вершину пищевой цепи. Настало золотое время для мелких рыб и морских звезд, которые в коралловых рифах обычно становятся добычей хищников, удерживающих их численность в необходимых для экологического равновесия рамках.

В нескольких местах отсутствие хищников, очевидно, способствовало увеличению численности питающихся кораллами морских звезд, которые серьезно сократили популяцию рифообразующих кораллов.

Угроза нависла не только над акулами, но и над другими морскими хищниками. «Экологический надзор» за водорослевыми лесами в северной части Тихого океана издавна осуществляют морские выдры каланы. Водорослевые леса, где обитает молодь рыб и других морских животных, могут достигать значительной высоты, если только морские ежи не поедают стебли. Без контроля со стороны каланов морские ежи пожирают огромное количество водорослей, часто уничтожая целые леса подчистую.

Каланов почти полностью истребили в XIX веке охотники за пушниной. Возродить их удалось благодаря подселению выдр близ западного побережья Канады и США.

Водорослевые леса гасят ударную силу волн, защищают берега от размыва, делают возможным погружение на морское дно богатых питательными веществами частиц. Фотосинтез в водорослевых лесах протекает в три-четыре раза активнее, что благоприятно сказывается на состоянии вышестоящих представителей пищевой цепи. Условия обитания мидий в таких лесах намного лучше, а некоторые виды рыб встречаются здесь в десятки раз чаще.

Пернатые под угрозой

За пределами охраняемых территорий, а также в Ботсване (Южная Африка) количество хищных птиц на 40% ниже, чем внутри охраняемых территорий.

Биологи заметили, что в итальянских Альпах места обитания ястребов-тетеревятников и четырех видов сов характеризуются большим разнообразием деревьев, бабочек и мелких птиц по сравнению с теми лесами, где ястребов и сов нет или их катастрофически мало.

Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что разнообразие видов существенно влияет на способность экосистемы противостоять разрушением естественного и антропогенного характера, а также самовосстанавливаться.

Биологи всесторонне исследуют, каким образом отсутствие крупных хищников влияет на состояние пищевых цепей на суше, в море и в воздухе. Очевидно, последствия так или иначе определяются особенностями и составом каждой отдельной экосистемы. Часто исчезновение крупного хищника сказывается только на следующем звене пищевой цепи. Иногда же это затрагивает существование как средних хищников и травоядных животных, так и растений и даже мелких водорослей.

Будем надеяться, что совместными усилиями научному сообществу удастся найти решение этой экологической головоломки, которая, в свою очередь, воплотится в конкретный план по искусственному заселению хищниками стратегически важных регионов.

Источник: Science Illustrated, 2011 год

История жизни на Земле насчитывает пять крупнейших, или массовых вымираний, самое «недавнее» из которых, Мел-палеогеновое, примерно 65,5 миллиона лет назад привело к гибели динозавров вместе с шестой частью всех видов живых существ. Ранее разные группы ученых неоднократно заявляли о том, что под влиянием человека на Земле уже началось или вскоре начнется шестое вымирание.

Влияние высших хищников, стоящих на вершинах пищевых цепочек, на экосистемы описывается термином «трофический каскад»: значительное изменение их численности приводит к системным сдвигам в экосистемах, которые часто имеют непредсказуемые последствия. Как отмечают авторы исследования, эти последствия могут распространяться даже на такие сферы, как загрязнение окружающей среды, распространение заболеваний и углеродный цикл в природе.

В статье приводятся примеры того, как исчезновение высших хищников разрушало локальные экосистемы. Самым известным из них авторы называют истребление волков в Йеллоустоунском национальном парке, из-за которого сильно возросла численность оленей, объедающих ивы и осины. Восстановить растительность в парке удалось только с возвращением волков.

Исчезновение львов и леопардов в некоторых районах Африки привело к взрывному росту численности павианов-анубисов, которые к тому же стали чаще контактировать с людьми и заражать их кишечными паразитами. Эпидемия чумы крупного рогатого скота, поразившая антилоп гну в Серенгети, в свое время стала причиной увеличения количества и площади лесных пожаров из-за избытка растительности. В океанах же охота на китов в промышленных масштабах в XX веке привела к изменению режима питания косаток, которые «переключились» на морских львов, тюленей и морских выдр и сильно сократили их численность.

Авторы статьи подчеркивают, что многие их коллеги до сих пор считают высших хищников «пассажирами» пищевых цепочек, которые почти не влияют на их нижние звенья. Теперь, по их мнению, нужно исходить из противоположных предпосылок, принимая в качестве основной гипотезы то, что «многие экологические сюрпризы, с которыми мы сталкиваемся, являются следствиями изменений на самом верху пищевой цепочки».

Лекция 1.4. Сообщество и экосистема (2 часа)

в) биоценоз (сообщество)

1.4.4. ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРЯДОК ПОЯВЛЕНИЯ ТЕРМИНОВ:

в) биоценоз (сообщество)

г) трофическая цепь

г) сине-зеленые водоросли

а) автотрофные организмы, производящие пищу из простых неорганических веществ

б) гетеротрофные организмы, питающиеся другими организмами или частицами органического вещества

в) гетеротрофные организмы, получающие энергию путем разложения мертвых тел

1.4.10. ПРОДУЦЕНТЫ В ЭКОСИСТЕМЕ:

а) автотрофные организмы, производящие пищу из простых неорганических веществ

б) гетеротрофные организмы, питающиеся другими организмами или частицами органического вещества

в) гетеротрофные организмы, получающие энергию путем разложения мертвых тел

1.4.12. КОНСУМЕНТЫ I ПОРЯДКА:

г) дизентерийная амеба

д) инфузории туфелька

а) автотрофные организмы, производящие пищу из простых неорганических веществ

б) гетеротрофные организмы, питающиеся другими организмами или частицами органического вещества

в) гетеротрофные организмы, получающие энергию путем разложения мертвых тел

а) от редуцентов к консументам и далее к продуцентам

б) от консументов к продуцентам и далее к редуцентам

в) от продуцентов к консументам и далее к редуцентам

г) от редуцентов к продуцентам и далее к консументам

1.4.15. СООТВЕТСТВИЕ ЗВЕНЬЕВ ТРОФИЧЕСКОЙ ЦЕПИ ВЫПОЛНЯЕМОЙ ИМИ ФУНКЦИИ:

| 1) продуценты | а) гетеротрофные организмы, получающие энергию путем разложения мертвых тел |

| 2) консументы | б) умершие организмы |

| 3) редуценты | в) гетеротрофные организмы, питающиеся другими организмами или частицами органического вещества |

| г) автотрофные организмы, производящие пищу из простых неорганических веществ |

а) клевер → заяц → орел → лягушка

б) перегной → дождевой червь → землеройка → горностай

в) трава → зеленый кузнечик → лягушка → уж

г) лев → газель → трава

1.4.17. ДЕТРИТНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ЦЕПИ:

а) диатомовые водоросли → личинка поденки → личинка ручейника

б) коровий помет → личинка мухи → скворец → ястреб-перепелятник

в) листовая подстилка → дождевой червь → землеройка → горностай

г) нектар → муха → паук → землеройка → сова

д) мертвое животное → личинка падальной мухи → травяная лягушка → обыкновенный уж

1.4.18. ПРАВИЛО ПИРАМИДЫ БИОМАСС ИМЕЕТ ДЛЯ ОКЕАНА «ПЕРЕВЕРНУТЫЙ ВИД», ТАК КАК…

а) на низших трофических уровнях преобладает тенденция к накоплению биомассы

б) на низших трофических уровнях преобладает тенденция к уменьшению биомассы

в) на высших трофических уровнях преобладает тенденция к накоплению биомассы

г) на высших трофических уровнях преобладает тенденция к уменьшению биомассы

1.4.19. ПРИЧИНА, ПО КОТОРОЙ КРУПНЫЕ ХИЩНИКИ В ЭКОСИСТЕМАХ МАЛОЧИСЛЕННЫ…

а) находятся на нижней ступени «трофической лестницы», следовательно, располагают наибольшим источником энергии

б) находятся на самой верхней ступени «трофической лестницы» биоценозов, следовательно, располагают наименьшим источником энергии

в) находятся на средней ступени «трофической лестницы» биоценозов, следовательно, располагают значительным источником энергии

г) могут находиться на различных ступенях «трофической лестницы», следовательно, располагают разными источниками энергии

Не нашли, что искали? Воспользуйтесь поиском:

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по экологии 8 класс

| Название | Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по экологии 8 класс |

| Дата публикации | 07.03.2013 |

| Размер | 105.52 Kb. |

| Тип | Документы |

litcey.ru > Биология > Документы

| Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по экологии – 8 класс 2011-2012 учебный год Часть I. Вам предлагаются тестовые задания, требующие выбора только одного ответа из четырех возможных. Максимальное количество баллов, которое можно набрать – 25 (по 1 баллу за каждое тестовое задание). 1.Экология – это наука, изучающая: а) взаимоотношения организмов с окружающей средой; б) влияние загрязнения на здоровье человека; в) влияние деятельности человека на окружающую среду; г) влияние загрязнения на окружающую среду. ^ 2.Организмов, способных жить в различных условиях внешней среды, называют: а) стенобионтами; ^ 3.Кто из названных организмов может занимать место и продуцента и консумента: ^ 4.Какой из организмов является консументом второго порядка: а) сова; ^ 5. Животное, которое нападает на другое животное, но поедает только часть его вещества, редко вызывая гибель, относится к числу: ^ 6.Основными поставщиками энергии в сосновом лесу являются: а) сосны; ^ 7. Летние и зимние заморы не возникают в следующих средах жизни: а) морских водоёмах; ^ 8.К морфологическим способам поддержания нормального водного баланса у животных относят: а) смену местообитаний; б) выделение сухого кала; в) ороговение покровов; г) погружение в анабиоз. ^ 10. С периодическими изменениями в окружающей среде не связано следующее явление: а) активность внутренних паразитов; б) осенний листопад; в) зимняя спячка животных; г) фотосинтетическая активность растений. ^ 11. Крупные хищники в экосистемах малочисленны, потому что они: а) находятся на нижней ступени «трофической лестницы», следовательно, располагают наибольшим источником энергии; б) находятся в середине трофической лестницы, следовательно, располагают значительным источником энергии; в) находятся на самой верхней ступени трофической лестницы биоценозов, следовательно, располагают наиболее ограниченным из всех источников энергии; г) могут находиться на любой ступени трофической лестницы и располагают значительным источником энергии. ^ 12. По правилу Аллена у животных, обитающих в северных широтах: ^ 13. Участок территории суши или акватории, где временно запрещается использование определённых видов природных ресурсов: а) заповедник; ^ 14. Международный список редких и исчезающих видов называется: ^ 15. Наиболее продуктивной экосистемой является: ^ 16. Какая особенность дельфинов служит приспособлением к обитанию в водной среде: ^ 18. Основной причиной неустойчивости экосистем является: а) колебание температуры среды; б) недостаток пищевых ресурсов; в) несбалансированность круговорота веществ; г) повышение численности некоторых видов. ^ 20. Некрофагом по типу питания является: ^ 21. Что является сигналом для животных и растений к сезонным изменениям: ^ 23. В почве неоднородные условия можно наблюдать: а) в различные сезоны года; б) в вертикальном направлении; в) в горизонтальном направлении; г) в зависимости от природно-климатических особенностей. ^ 24. Какая из предложенных последовательностей правильно показывает передачу энергии в пищевой цепи: а) лисица – землеройка – дождевой червь – листовой опад – растения; ^ 25.Процесс саморазвития экосистемы может наблюдаться на примере: а) весеннего половодья; б) случайного выброса нефтепродуктов; в) зарастания небольшого пруда; г) создания искусственного водоёма. ^ 1. Биотическими факторами являются: II.наличие в воздухе бактерий; III. химический состав воздуха; IV.наличие клубеньковых бактерий на корнях бобовых; V. скорость течения воды. ^ 2.Какая из предложенных пар организмов находится в симбиотических отношениях: II. рак- отшельник и актиния; V. термиты и живущие в их кишечнике жгутиконосцы; Вымирание крупных хищников в Восточной Африке лучше объясняется эволюцией гоминид, чем климатом

Рис. 1. Некоторые крупные хищники, когда-то обитавшие в Восточной Африке вместе с гоминидами. 1) Саблезубая кошка Dinophelis sp. (тащит убитого австралопитека). В изученном районе в рассматриваемое время встречалось как минимум три вида этого рода. Возраст самых старых находок 4,23–4,07 млн лет, самых молодых 1,0–0,9 млн лет. Рисунок Романа Евсеева с сайта oursociety.ru. 2) Саблезубая кошка Homotherium sp. (от 4,35–4,1 до 1,64–1,39 млн лет). Рисунок © Peter Hutzler с сайта www.newdinosaurs.com. 3) Гигантская гиена Pachycrocuta sp. (от 3,85–3,63 до 3,2–3,0 млн лет). Рисунок © Mauricio Antón с сайта scientificamerican.com. 4) Гигантская выдра Enhydriodon dikikae. В изученном районе водилось 4 вида этого рода, и все были крупные. Возраст самых древних находок гигантских выдр на этой территории — 4,23–4,07, самых молодых — 2–1,88 млн лет Связь вымирания крупных животных, в том числе хищников, с расселением Homo sapiens хорошо документирована для позднего плейстоцена и голоцена, особенно в Австралии и Америке. Скрупулезный анализ восточноафриканской палеонтологической летописи за последние 4 млн лет показал, что и в более древние эпохи эволюция гоминид, скорее всего, была важной причиной снижения разнообразия крупных хищников. Динамика их вымирания в Восточной Африке, по-видимому, никак не связана с колебаниями климата, однако модель, связывающая темпы вымирания хищников с ростом мозга гоминид, хорошо согласуется с имеющимися данными. Возможно, вначале гоминиды подрывали кормовую базу крупных хищников, воруя у них добычу, а потом — охотясь на крупных травоядных. Палеонтологи накопили немало данных, указывающих на важную роль поздних представителей рода Homo (в первую очередь, конечно, Homo sapiens, но не только) в вымирании крупных животных в позднечетвертичное время, то есть в последние 130 тысяч лет (см.: Главной причиной позднечетвертичного вымирания все-таки были люди, а не климат, «Элементы», 09.06.2014). Неоднократно высказывалась гипотеза, что и в более древние времена деятельность гоминид тоже могла способствовать вымиранию крупных животных, в том числе хищников. Конечно, вряд ли австралопитеки, хабилисы или даже эректусы систематически охотились на крупных хищников. Но они могли охотиться на крупных травоядных, подрывая тем самым кормовую базу хищников. Кроме того, еще до изобретения эффективных способов охоты на крупную дичь гоминиды могли заниматься агрессивным клептопаразитизмом, то есть отгонять хищников от их добычи. Некоторые антропологи предполагают, что для этого могли использоваться колючие ветки (и, конечно, были необходимы слаженные коллективные действия бесстрашных двуногих обезьян). Даже если ранние гоминиды не охотились на крупную дичь и не вступали в открытую конфронтацию с хищниками, они могли потихоньку воровать добычу у каких-нибудь зазевавшихся гомотериев — это тоже могло негативно сказаться на долгосрочных перспективах выживания последних. Понемногу накапливаются эмпирические данные, согласующиеся с гипотезой о влиянии древних гоминид на вымирание крупных хищников (L. Werdelin, M. E. Lewis, 2013. Temporal Change in Functional Richness and Evenness in the Eastern African Plio-Pleistocene Carnivoran Guild). В статье, опубликованной 13 января в журнале Ecology Letters, шведские палеонтологи привели новые аргументы в пользу этой гипотезы. Авторы проанализировали данные по относительно небольшому, но исключительно хорошо изученному в палеонтологическом отношении району Восточной Африки (рис. 2, h). Этот район, охватывающий часть территорий Эфиопии, Кении и Танзании, на протяжении последних четырех миллионов лет был важным центром эволюции гоминид. Ископаемая летопись гоминид здесь весьма богата и прослеживается от ардипитеков, живших около 4 млн назад, до современного человека включительно.

Рис. 2. Вымирание восточноафриканских хищников и его возможные причины. a, b — модели, лучше всего описывающие динамику вымирания мелких (а) и крупных (b) хищников. По горизонтальной оси — время в млн лет назад, по вертикальной — темп вымирания (число вымирающих видов в расчете на эволюционную линию за миллион лет). Для мелких хищников оптимальной оказалась модель с постоянной скоростью вымирания видов, для крупных — модель, предполагающая линейную зависимость скорости вымирания хищников от объема мозга местных гоминид. c, d, e, f — оценки температуры, количества осадков, площади лесов и дефицита влаги в изучаемом районе (дефицит воды оценивался по соотношению изотопов кислорода в зубной эмали травоядных, см.: S. A. Blumenthal et al., 2017. Aridity and hominin environments). g — объем мозга местных гоминид (ромбик — ардипитек, квадратики — австралопитеки, кружочки — Homo). h — карта изученного района, кружочками показаны местонахождения ископаемой фауны (палеоклиматические реконструкции основаны на данных из тех же местонахождений). Рисунок из обсуждаемой статьи в Ecology letters Местная плиоценовая и плейстоценовая фауна хищных млекопитающих изучена очень подробно, причем один из авторов обсуждаемой статьи, Ларс Верделин (Lars Werdelin), внес важный вклад в ее изучение. Именно он собрал и выверил массив данных по ископаемым восточноафриканским хищникам, на котором основано исследование. То, что все находки проверялись и интерпретировались одним и тем же специалистом — важное достоинство работы. Это позволило минимизировать неопределенность, часто возникающую в подобных исследованиях из-за того, что у разных палеонтологов могут быть разные взгляды на систематику изучаемых групп и таксономическую принадлежность находок. Массив включает 88 видов хищных млекопитающих, живших на изучаемой территории в течение последних 4 млн лет, и 279 «нахождений» (occurences), то есть комбинаций «место/время/вид животного». Лишь девять из 88 видов до сих пор здесь живут, все остальные вымерли (рис. 1). Среди вымерших крупных хищников — многие виды гиен, гигантские выдры, куницы и циветы, саблезубые кошки и медведи Agriotherium sp. Полный список видов и датировок приведен в дополнительных материалах к обсуждаемой статье. Все хищники были подразделены на крупных (с массой тела более 21 кг) и мелких. Такое разделение является более или менее общепринятым среди специалистов по экологии хищных зверей, поскольку отражает существенные различия в способах добычи пропитания и спектре доступных жертв. Мелкие хищники, как правило, охотятся на множество видов мелких жертв, затрачивая на каждую охоту не слишком много времени и сил. Крупные хищники полагаются в основном на крупную добычу, поэтому охотятся реже, но с гораздо большими затратами. Эти различия важны в контексте предполагаемого влияния гоминид: например, клептопаразитизм вряд ли способен сильно навредить мелким хищникам, но может представлять серьезную проблему для крупных. Данные по динамике разнообразия хищников сопоставлялись с опубликованными палеоклиматическими реконструкциями (рис. 2, c–f). Важно, что данные, на которых основаны эти реконструкции, собирались в тех же точках, что и ископаемая фауна. Палеонтологические данные, особенно по континентальной (а не морской) фауне, всегда страдают неполнотой. К тому же видовая принадлежность находок часто сомнительна, да и датировки не бывают абсолютно точными. Однако для хищников рассматриваемого района и временного интервала все эти погрешности относительно невелики. С оставшейся неопределенностью авторы боролись всеми доступными статистическими способами, включая новые методы и компьютерные программы, основанные на байесовской статистике и разработанные самим авторами (D. Silvestro et al., 2019. Improved estimation of macroevolutionary rates from fossil data using a Bayesian framework). Реконструированная динамика видового разнообразия крупных хищников в рассматриваемом районе показана на рис. 3. Рис. 3. Реконструкция динамики видового разнообразия крупных хищников в рассматриваемом районе. Показаны данные по шести важнейшим группам: кошачьи с коническими зубами, то есть несаблезубые (Conical-toothed cats), гиены (Hyenas), псовые (Dogs), саблезубые кошки (Saber-toothed cats), гигантские выдры (otters) и «всеядные» (Omnivores). В последнюю группу входят вымерший медведь Agriotherium, гигантская куница и три вида гигантских цивет. По горизонтальной оси — время в млн лет назад, по вертикальной — число видов. То, что это число обычно нецелое, связано с тем, что разнообразие реконструировалось сложными статистическими методами на основе заведомо неполной выборки и неточных датировок. Толстыми линиями показаны группы, существующие по сей день, тонкими — исчезнувшие. Рисунок из дополнительных материалов к обсуждаемой статье в Ecology Letters В целом данные указывают на высокое разнообразие крупных хищников от 4 до 2 млн лет назад и на быстрый последующий упадок. Примечательно, что упадок происходил почти синхронно во всех группах, за исключением разве что псовых (которые, впрочем, никогда не играли большой роли в местных экосистемах). Это трудно объяснить какими бы то ни было внутренними закономерностями эволюции крупных хищников, не привлекая внешних факторов, таких как климатические изменения или, например, эволюция гоминид. Изощренный статистический анализ показал то, что в общем-то и так видно на приведенных рисунках: никакой связи между вымиранием крупных хищников и колебаниями климата (температуры, количества осадков) не прослеживается. Из рассмотренных переменных только две могут претендовать на роль факторов, способствовавших упадку крупных хищников: прогрессивная эволюция гоминид, отразившаяся в увеличении объема мозга (рис. 2, g), и сокращение площади лесов (рис. 2, e). Именно это и показали примененные авторами статистические методы. Из большого числа рассмотренных моделей, связывающих динамику вымирания с теми или иными факторами (рассматривались также модели, предполагающие постоянную скорость вымирания либо одно-два спонтанных изменения этой скорости на протяжении рассмотренного интервала), для крупных хищников самыми правдоподобными оказались модели, предполагающие прямую зависимость скорости вымирания от объема мозга гоминид, либо (с меньшей поддержкой) обратную зависимость от площади лесов. Для мелких хищников наибольшую поддержку получила модель, предполагающая неизменную во времени скорость вымирания. Авторы не обнаружили никаких указаний на то, что скорость вымирания мелких хищников существенно менялась в течение последних четырех миллионов лет. А ведь если бы дело было в климатических изменениях, то скорости вымирания крупных и мелких животных должны были бы, по идее, меняться согласованно (см.: Позднечетвертичное вымирание крупных млекопитающих не имело аналогов в предшествующие эпохи, «Элементы», 23.04.2018). Но в действительности скорость вымирания мелких хищников не менялась, а крупных — росла. Таким образом, результаты показывают, что упадок крупных хищников в Восточной Африке мог быть связан либо с эволюцией гоминид, либо с сокращением лесов. Разделить эти две гипотезы на основе данных только по одному району не удается, потому что между ростом мозга гоминид и сокращением лесов в Восточной Африке прослеживается сильная корреляция (оба процесса шли параллельно: мозг рос, а леса сокращались). Чтобы разрешить эту дилемму, авторы привлекли данные по соотношению крупных и мелких хищников в разных районах современной Африки. Идея была в том, что те факторы, которые вызвали упадок крупных (но не мелких) хищников в Восточной Африке в плейстоцене, наверное, должны и сегодня приводить к пониженной доле крупных видов в общем разнообразии хищных млекопитающих. Анализ показал, что в наши дни доля крупных хищников в разных районах Африки связана отрицательной зависимостью со степенью антропогенного воздействия и количеством осадков, но практически не зависит от температуры. Влияние площади лесов тоже прослеживается, хотя и слабое. Опираясь на эти современные корреляции между долей крупных хищников и осадками или площадью лесов, авторы попытались «предсказать» динамику доли крупных хищников за последние 4 млн лет (без учета антропогенного фактора). Получилось, что если бы соотношение крупных и мелких хищников «управлялось» осадками и площадью лесов так же, как в наши дни, то оно должно было бы оставаться примерно постоянным в плиоцене и плейстоцене. Это явно противоречит наблюдаемому упадку крупных хищников (на фоне сохранения разнообразия мелких) в последние 2 млн лет. Это можно рассматривать как косвенный аргумент в пользу того, что главной причиной упадка крупных хищников были все-таки люди. Еще один аргумент удалось получить, сравнив африканские данные с аналогичной (хотя и менее детальной и выверенной) информацией по плиоцену и плейстоцену Северной Америки. Дело в том, что в течение нескольких последних миллионов лет сокращение лесов происходило не только в Африке: это был глобальный процесс, захвативший в том числе и Северную Америку. Однако в Северной Америке вплоть до самого конца плейстоцена не было гоминид. Палеонтологические данные показывают, что сокращение лесов в Северной Америке не сопровождалось упадком крупных хищников. Даже наоборот: доля крупных хищников в общем разнообразии североамериканских хищных млекопитающих увеличилась в плейстоцене по сравнению с плиоценом (от 34–37% до 42–43%). Это делает еще менее правдоподобной гипотезу о том, что упадок восточноафриканских крупных хищников был вызван сокращением лесов. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют в пользу важной роли древних гоминид в вымирании восточноафриканских крупных хищников. Пока трудно сказать, каким был основной механизм влияния гоминид на хищников (охота, клептопаразитизм или что-то еще), и когда началось это влияние. Авторы попробовали разобраться в этом, сравнивая модели двух типов: первые предполагают, что скорость вымирания крупных хищников всегда была прямо пропорциональна объему мозга гоминид, а вторые — что гоминиды начали влиять на вымирание хищников не сразу, а лишь начиная с какого-то момента (будь то момент изобретения охоты на крупных животных, приручение огня или что-то еще). В итоге модели второго типа проиграли в статистическом состязании моделям первого типа. Таким образом, нет оснований говорить, что некие примитивные варианты поведения гоминид еще не влияли на вымирание хищников, а более продвинутые стали влиять. Похоже, это влияние началось еще в очень давние времена, когда ни о какой охоте на крупную дичь не могло быть и речи. Может показаться, что авторы делают слишком смелые выводы на основе пусть и тщательно собранного и детально изученного, но всё-таки скудного материала. Напомним, что речь в конечном счете идет всего лишь о 279 палеонтологических находках (привязках того или иного вида хищников к месту и времени). Однако такая ситуация как для палеонтологии, так и для археологии палеолита не только типична, но и совершенно неизбежна: материал всегда катастрофически неполон, датировки приблизительны, видовые определения часто спорны. В данном случае исследователи сделали всё возможное, чтобы извлечь из имеющегося материала максимум полезной информации. Источник: Søren Faurby, Daniele Silvestro, Lars Werdelin, Alexandre Antonelli. Brain expansion in early hominins predicts carnivore extinctions in East Africa // Ecology Letters. 13 January 2020. DOI: 10.1111/ele.13451. |